- বুলবুলভাজা ভ্রমণ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে খাই দাই ঘুরি ফিরি

-

ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে

হেনরি মর্টন স্ট্যানলে

ভ্রমণ | যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ২৮ জানুয়ারি ২০২১ | ৩৪৭৫ বার পঠিত - ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | পর্ব ৫৪ | পর্ব ৫৫ | পর্ব ৫৬ | পর্ব ৫৭ | পর্ব ৫৮ | পর্ব ৫৯ | পর্ব ৬০ | পর্ব ৬১ | পর্ব ৬২ | পর্ব ৬৩ | পর্ব ৬৪ | পর্ব ৬৫ | পর্ব ৬৬ | পর্ব ৬৭ | পর্ব ৬৮ | পর্ব ৬৯ | পর্ব ৭০ | পর্ব ৭১ | পর্ব ৭২ | পর্ব ৭৩ | পর্ব ৭৪ | পর্ব ৭৫ | পর্ব ৭৬ | পর্ব ৭৭ | পর্ব ৭৮ | পর্ব ৭৯ | পর্ব ৮০ | পর্ব ৮১ | পর্ব ৮২ | পর্ব ৮৩ | পর্ব ৮৪ | পর্ব ৮৫ | পর্ব ৮৬ | পর্ব ৮৭ | পর্ব ৮৮ | পর্ব ৮৯ | পর্ব ৯০ | পর্ব ৯১ | পর্ব ৯২ | পর্ব ৯৩ | পর্ব ৯৪ | পর্ব ৯৫ | পর্ব ৯৬ | পর্ব ৯৭ | পর্ব ৯৮ | পর্ব ৯৯ | পর্ব ১০০ | পর্ব ১০১ | পর্ব ১০২ | পর্ব ১০৩ | পর্ব ১০৪ | পর্ব ১০৫ | পর্ব ১০৬ | পর্ব ১০৭ | পর্ব ১০৮ | পর্ব ১০৯ | পর্ব ১১০ | পর্ব ১১১ | পর্ব ১১২ | পর্ব ১১৩ | পর্ব ১১৪ | পর্ব ১১৫ | পর্ব ১১৬ | পর্ব ১১৭ | পর্ব ১১৮ | পর্ব ১১৯ | পর্ব ১২০ | পর্ব ১২১ | পর্ব ১২২ | পর্ব ১২৩ | পর্ব ১২৪ | পর্ব ১২৫ | পর্ব ১২৬ | পর্ব ১২৭ | পর্ব ১২৮ | পর্ব ১২৯ | পর্ব ১৩০ | পর্ব ১৩১ | পর্ব ১৩২ | পর্ব ১৩৩ | পর্ব ১৩৪ | পর্ব ১৩৫ | পর্ব ১৩৬ | পর্ব ১৩৭ | পর্ব ১৩৮ | পর্ব ১৩৯ | পর্ব ১৪০ | পর্ব ১৪১ | পর্ব ১৪২ | পর্ব ১৪৩ | পর্ব ১৪৪ | পর্ব ১৪৫ | পর্ব ১৪৬ | পর্ব ১৪৭ | পর্ব ১৪৮ | পর্ব ১৪৯ | পর্ব ১৫০ | পর্ব ১৫১

ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকায় বেপাত্তা। কিংবদন্তি মানুষটির খোঁজে আফ্রিকা পৌঁছেছেন মার্কিন সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে। জাঞ্জিবার থেকে শুরু হল আফ্রিকার গভীরে অভিযান। প্রথম লক্ষ্য বাগামোয়ো শহরে পৌঁছে পাক্কা দেড় মাস ধরে সেখান থেকে একে একে রওনা হলো অভিযানের মোট পাঁচটি কাফেলা। চলছে অভিযানের মূল কাহিনি। স্ট্যানলের সেই বিখ্যাত সফরনামা ‘হাও আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন’। এই প্রথম বাংলায়। এ কিস্তিতে আফ্রিকায় মাছির উৎপাতের সমস্যা। তরজমায় স্বাতী রায়

ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকায় বেপাত্তা। কিংবদন্তি মানুষটির খোঁজে আফ্রিকা পৌঁছেছেন মার্কিন সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে। জাঞ্জিবার থেকে শুরু হল আফ্রিকার গভীরে অভিযান। প্রথম লক্ষ্য বাগামোয়ো শহরে পৌঁছে পাক্কা দেড় মাস ধরে সেখান থেকে একে একে রওনা হলো অভিযানের মোট পাঁচটি কাফেলা। চলছে অভিযানের মূল কাহিনি। স্ট্যানলের সেই বিখ্যাত সফরনামা ‘হাও আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন’। এই প্রথম বাংলায়। এ কিস্তিতে আফ্রিকায় মাছির উৎপাতের সমস্যা। তরজমায় স্বাতী রায়

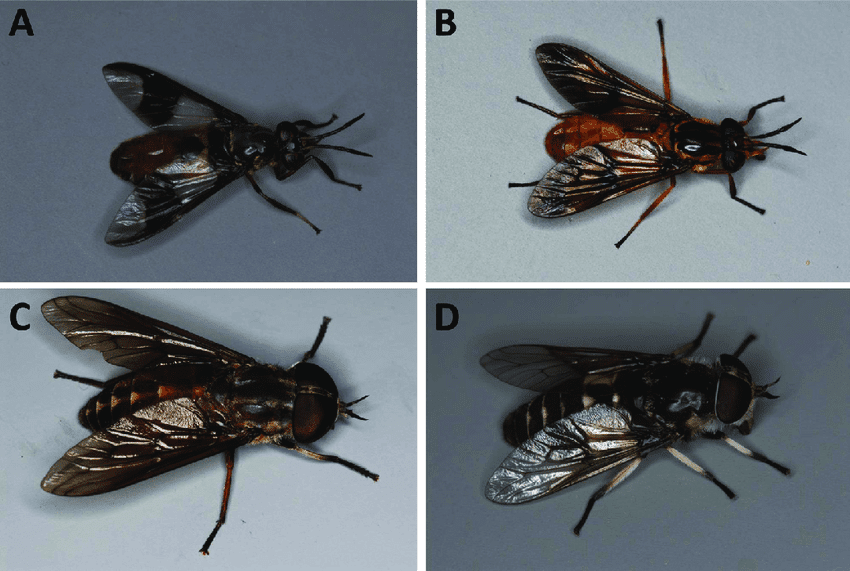

চতুর্থ অধ্যায়: উকড়ে, উকামি ও উদয়ের মধ্যে দিয়ে উসেগুহহা-র উদ্দেশে যাত্রা (পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর)আফ্রিকায় ৎসেৎসে মাছি নিয়ে ড. কার্কের দাবি শুনে আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম—সেজন্যই এই মাছিটাকে ৎসেৎসে বলে মনে হয়েছিল, কাজেই এই প্রাণীটাকেই প্রথম ঐকান্তিক পর্যবেক্ষণের নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হল। তাঁবুর ভিতরে ধড়াচূড়া ছেড়ে ফ্ল্যানেল পায়জামা পরেছিলাম। একটা মাছি এসে তার উপর বসল। বসার সঙ্গে সঙ্গেই তার পশ্চাৎদেশটি উঁচু হয়ে উপর দিকে ঠেলে উঠল আর মাছিটা মাথা নীচু করে তার অস্ত্র নামিয়ে আনল। অস্ত্র বলতে সরু চুলের মতো চারটে হুল , সেগুলো শুঁড়ের মতো থলের আড়ালে এতক্ষণ লুকোনো ছিল। এক লহমায় তারা বেরিয়ে এল। একটা সরু ছুঁচ ঢোকালে যেমন ব্যথা লাগে বা একজন শল্য-চিকিৎসকের সরু ছুরিতে দক্ষ হাতে চামড়া কাটলে যেমন যন্ত্রণা হয়, তক্ষুনি আমি তেমন বেদনা অনুভব করলাম। আমার ধৈর্য ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার এক কঠিন পরীক্ষা তখন! তবু আমি তাকে প্রাণ ভরে রক্ত খেতে দিলাম। আগে পেটটা চুপসে ছিল। দেখতে থাকলাম যে রক্ত খেয়ে খেয়ে তার পেটটা ফুলে উঠল।পেট ফুলে তার ঘের তিনগুণ বেড়ে যাওয়ার পর রক্ত টুসটুসে হয়ে সে স্বেচ্ছায় উড়ে গেল। পায়জামা গুটিয়ে দেখতে গেলাম যে কোন্ প্রস্রবণ থেকে সে এত রক্ত পাচ্ছিল! দেখলাম, বাঁ হাঁটুর কিছুটা উপরে, কামড়ের জায়গার ঠিক উপরে একটি লাল রক্তবিন্দু টলটল করছে। জোরে একটা সূক্ষ্ম সূঁচ বেঁধালে যেমন হয়, রক্ত মুছে দেওয়ার পরে তেমন একটা ক্ষত ছিল, তবে মাছিটা উড়ে চলে যাওয়ার পরে আর কোনো ব্যথাই ছিল না।

এই মাছির একটা নমুনা ধরার পরে, আমি লিভিংস্টোনের মিশনারি ট্র্যাভেলস অ্যান্ড রিসার্চস ইন সাউথ আফ্রিকা (মুর্যের ১৮৮৮-র সংস্করণ), ৫৬-৫৭ নং পাতায় দেওয়া ৎসেৎসের বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলাম। দেখলাম দুয়ের মধ্যে অনেকই ফারাক—এই মাছিটা সত্যিকারের ৎসেৎসে হতে পারে না। আমার লোকেরা অবশ্য এক বাক্যে বলেছিল যে এর কামড় ঘোড়ার জন্য তো বটেই, গাধাদের জন্যও মারাত্মক। ৎসেৎসের বিবরণ দেওয়া ছিল এ রকম: ‘সাধারণ ঘরোয়া মাছির থেকে খুব বড়ো নয়। মৌমাছির মতো প্রায় বাদামি রঙের। দেহের পিছনের অংশ জুড়ে হলুদ ডোরা কাটা। একটা অদ্ভুত গুনগুন শব্দ করে। ঘোড়া, ষাঁড় বা কুকুরকে কামড়ালে মৃত্যু অনিবার্য। এই মাছি মানুষকে কামড়ালে কিছু হয় না, বুনো জন্তুকে কামড়ালেও না। যখন হাতে বসতে দেওয়া হয়, তখন যে তিনটে হুল মিলে চোষণাঙ্গটা, তার মধ্যে মাঝের হুলটা শরীরে ঢোকায়, তারপরেই হুলটা একটু বাইরে টেনে নেয় আর খুব দ্রুত রক্ত চুষতে শুরু করে, মাছির রংটা ধীরে ধীরে লাল হয়ে যায়; কামড়ানোর পর সামান্য চুলকানির অনুভূতি হয়।’যে মাছিটাকে দেখেছিলাম, স্থানীয়রা তাকে মাবুঙ্গা বলে। এটি সাধারণ ঘরোয়া মাছির চেয়ে অনেক বড়ো, সাধারণ মৌমাছির তুলনায় পুরো এক-তৃতীয়াংশ বড়ো আর রংটাও চোখে পড়ার মতো আলাদা; মাথাটা কালো, সবজেটে আভা-যুক্ত। দেহের পিছন দিকে, শরীরের সঙ্গে ডানার সংযোগ স্থল থেকে একটা সাদা রেখা পিঠের উপর দিয়ে টানা চলে গেছে, আর এই সাদা রেখার প্রতি পাশে দুটো অন্য রঙের টানা দাগ আছে, একটা লাল রঙের, অন্যটা হালকা বাদামি। এর গুঞ্জনধ্বনিতে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, মৌমাছির সঙ্গে ভুল হতেই পারে। এটাকে যখন ধরা হয়েছিল, পালানোর জন্য মাছিটা মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তবে কখনও কামড়ানোর চেষ্টা করেনি। এই মাছিটা ও আরও কয়েকটা মিলে আমার ধূসর ঘোড়াটার উপর চড়াও হয়েছিল ও পায়ে এমনই কামড়েছিল যে মনে হচ্ছিল তারা রক্তস্নান করেছে। কাজেই আমি বোধহয় একটু প্রতিহিংসাপরায়ণই হয়ে পড়েছিলাম, কোনো পতঙ্গবিশারদের যতটা উত্সাহ থাকার কথা তার থেকে খানিকটা বেশি উৎসাহ নিয়েই আমি এর কামড় দেওয়ার প্রত্যঙ্গগুলোর বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম।

পাঠকদের কাছে এই মক্ষিকাটিকে যতটা সম্ভব জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা যাক। এর মাথাটা একটা হাতির অতি ক্ষুদ্র প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, কারণ এতে একটা কালো রঙের হাতিশুঁড়ের মতো চোষণাঙ্গ আছে। আর আছে এক জোড়া শিঙের মতো শুঁড়, সেটার রং আর বক্রতা হাতির দাঁতের মতোই। কালো চোষণাঙ্গটি আদতে একটা ফাঁপা থলি, যখন মাছি কাউকে কামড়াচ্ছে না, তখন চারটি লালচে এবং তীক্ষ্ণ ছুরিকা এর মধ্যে ঢুকে থাকে। মাইক্রোস্কোপের নীচে এই চারটি ছুরিকা কিন্তু একই রকম মোটা না; দুটো বেশ মোটা, তিন নম্বরটা সরু, তবে ওপাল-রঙের, প্রায়-স্বচ্ছ চার নম্বরটা ভীষণ সূক্ষ্ম। এই শেষেরটাই মনে হয় চোষক। মাছিটা যখন কামড়াতে যায়, দুটি শৃঙ্গাকার শুঁড় সেই জায়গাটা জাপটে ধরে, ছুরিকাগুলো খাপ থেকে বেরিয়ে আসে আর তক্ষুনি ত্বক চিরে দেয়। আমি মনে করি, এটা আফ্রিকার ‘ঘোড়া-মাছি’।

দ্বিতীয় মাছিটা, যেটা কি না চড়া সুরে গাইছিল, আকার আর বিবরণের দিক দিয়ে বরং তার সঙ্গেই ৎসেৎসের অনেকটা বেশি মিল। এটা ভয়ানক চটপটে, একটা নমুনা ধরতে সৈন্যদের প্রায় তিন ঘণ্টা ছুটিয়েছিল; শেষ অবধি যখন ধরাও পড়ে, তখনও খুবই মারাত্মক ভাবে হাতটি জখম করেছিল, আর বন্দি না হওয়া অবধি সারাক্ষণই আক্রমণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এর শরীরের পিছন দিকে তিন-চারটে আড়াআড়ি সাদা দাগ; তবে এই মাছির কামড়ানোর জন্য রয়েছে দুটো কালো শুঁড় আর একটা ওপাল-রঙের কাঁটা যেটা গলার নীচে ভাঁজ হয়ে ঢুকে যায়। কামড়ানোর মুহূর্তে এই কাঁটাটা সটান বেরিয়ে আসে, আর শুঁড়গুলো ভালো করে জাপটে ধরে। মরে গেলে মাছির গায়ের ওই জাত-চেনানো সাদা দাগগুলো উবে যায়। এই প্রজাতির কেবল একটা মাছিই আমাদের শিবিরে দেখতে পেয়েছিলাম।

তৃতীয় ধরনের মাছিটার নাম ‘চুফওয়া’। এরা মৃদু অল্টো-ক্রেসেন্ডো স্বরে গুনগুন করে। ঘরের মাছির চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ বড়ো, লম্বা ডানাওলা। যদিও এই মাছিটার গলার স্বর সবচেয়ে দুর্বল, তবু এদেরই সারাক্ষণ উড়ে বেড়াতে দেখেছি আর এরাই সবচেয়ে বেশি কামড়েছে। ঘোড়া, গাধারা রক্তধারায় স্নান করেছে, যন্ত্রণা পেয়েছে ও ব্যথায় পা ছুড়ে ছুড়ে ক্লান্ত হয়েছে। নিজেদের পেট ভরতি হওয়ার আগে কিছুতেই নড়বে না বলে এরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কাজেই সহজেই মেরে ফেলা যাচ্ছিল। তবে গবাদি পশুর পক্ষে ভয়ংকর এই শত্রুটি ক্রমাগত সংখ্যায় বেড়েই যাচ্ছিল। উপরে বর্ণিত তিনটি প্রজাতির মাছিই, স্থানীয়দের মতে, গবাদি পশুদের জন্য মারাত্মক; আর হয়তো সেজন্যেই এখানে এমন বিস্তৃত, প্রথম শ্রেণির চারণভূমিতেও কোনো রকম গৃহপালিত গবাদি পশু দেখা যায় না, গ্রামবাসীরা শুধুই ক-টা ছাগল পোষে। পরে জানতে পারি, এই তিন নম্বর মাছিটাই ‘ৎসেৎসে’।

পরের দিন সকালে, চলতে শুরু করার বদলে, চতুর্থ কাফেলার জন্য অপেক্ষা করাটা আমি বেশি বিচক্ষণের কাজ বলে স্থির করলাম। কাওল ও জাঞ্জিবারের বানিয়াদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যে কত নির্ভরযোগ্য সেটা নিয়ে আমার আগে বার্টনই যথেষ্ট পরীক্ষা করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জিনিস পাওয়ার জন্য তাঁকে এগারো মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। গোটা কাজটা সারার জন্য আমি ওর থেকে খুব বেশি সময় ধরিনি, তাই উন্যায়েম্বেতে পৌঁছে যদি কাফেলার জন্য এত দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে আমার যাত্রাই গোটাগুটি পণ্ড। কাফেলার জন্য অপেক্ষার ফাঁকে, আমি মৃগয়ার আনন্দ উপভোগ করতে গেলাম। আমেরিকা আর পারস্যের সমতলে অল্প কিছু শিকার করলেও, মানছি যে শিকারের বাবদে আমাকে খানিকটা শিক্ষানবিশই বলা যায়। তবুও আমার ধারণা, আমি মোটামুটি গুলি চালাতে পারি আর শিকারের মাঠে, জন্তুদের থেকে উচিত মতো দূরত্বের মধ্যে থাকলে কিছু যে শিকার করে ফিরব এ বিষয়ে একদম নিশ্চিত।খোলা প্রান্তরে লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে মাইলখানেক হাঁটার পরে আমরা জঙ্গলের মধ্যের ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। জঙ্গলের জন্তুদের সম্ভাব্য লোকানোর জায়গাগুলোতে, কোনে-কানাচে অনেক উঁকিঝুঁকি মেরেও কিছু লাভ হল না। এখানে হার মেনে, ছোটো হরিণ আর হার্টবিস্টদের চলার একটা পথ খুঁজে পেলাম, সেটা ধরে এগোলাম। একটা জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছালাম। তারপর একটা জলধারা ধরে চলতে থাকলাম। এটা জঙ্গলকে দুভাগ করেছিল। তবে, ঘণ্টাখানেক এই জলধারাটি অনুসরণ করে চলার পরে, একসময় কী করে যেন হারিয়ে ফেললাম আর সেটাকে ফের খুঁজে বার করতে গিয়ে আমি ফেরার পথই হারিয়ে ফেললাম। যাইহোক, আমার পকেট কম্পাসটি খুবই কাজে এসেছিল। আর তার সাহায্যে আমি যে খোলা জায়গার মাঝখানে আমাদের শিবির বর্তমান, সে দিকে এগোলাম। সে ভারী কঠিন কাজ—আফ্রিকার জঙ্গল ফুঁড়ে যাওয়া, জামাকাপড় ছিঁড়েখুঁড়ে, চামড়া কেটে-ছড়ে একশা। তাড়াতাড়ি পথ চলার জন্য, আমার পরনে ছিল ফ্লানেলের পায়জামা, পায়ে ছিল ক্যানভাসের জুতো। যা হয় আর কী, কয়েক পা যেতে না যেতেই একটা বাবলা গাছের ডালে আমার পায়জামার ডান হাঁটুর কাছটা আটকে গেল আর পায়জামাটা ফ্যারফেরিয়ে ছিঁড়ে গেল। বাবলা গাছই তো আর একমাত্র সমস্যা না, শতখানেক ঝামেলার মধ্যে একটা মাত্র। এর ঠিক পরেই একটা কাঁটাগাছের গুঁড়িতে আমার কাঁধটা আটকাল, আর-একদফা জামা ছেঁড়া তো অনিবার্য। আরও কয়েক গজ দূরে যেতে, একটা কাঁটাওলা ঘৃতকুমারী-জাতীয় গাছে লেগে আমার পায়জামার অন্য পা-টা অনেকটা ছিঁড়ে গেল। তার পরের মূহূর্তেই জাহাজি দড়ির মই-এর মতন শক্ত একটা লতানে ফুলের গাছে পা জড়িয়ে আমি একেবারে পপাত চ ধরণিতলে, বেশ খানিকটা কণ্টকশয্যায় গড়াগড়ি খেলাম। শিকারের গন্ধ পাওয়া কুকুরের মতন আমিও চারপায়ে এগোতে বাধ্য হলাম, আমার মাথার শোলার টুপিটা প্রতি মুহূর্তে মাথায় চাপানোর অযোগ্য থেকে অযোগ্যতর হচ্ছে, গায়ে কাটাছড়ার সংখ্যা বাড়ছে, জামাকাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাই হচ্ছে। এই সব অস্বস্তি ছাড়াও সেখানে একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধওয়ালা গাছ ছিল, তার থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছিল। মুখের উপর সে গাছের একটা ঝাপটা খেলাম, গোলমরিচের ঝাঁঝের মতো ঝাঁঝে মুখটা জ্বলে যাচ্ছিল। চারপাশটা জঙ্গল দিয়ে নিশ্ছিদ্র ভাবে ঘেরা, গরম আর দম-আটকানো। প্রতিটা লোমকূপ দিয়ে দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে, আমার ফ্ল্যানেলের জামাকাপড়ের ঝুলঝুলিগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন স্নান করে উঠেছি। শেষ অবধি যখন শিবিরের সমভূমিতে ফিরে এলাম আর প্রাণভরে আবার নিশ্বাস নিলাম, তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে নেহাতই খুব জরুরি দরকার না পড়লে আফ্রিকার জঙ্গলের অন্দরে আর যাব না।

যতই জামায় অগুনতি নির্মম ছেঁদা হোক আর চামড়াতেও অজস্র কাটা-ছড়ার দাগ থাকুক, এই চমৎকার ঢেউ-খেলানো মাটি, কচি-সবুজ পর্ণরাজিতে সেজে ওঠা মহারণ্যের কোলে সতেজ সবুজ তৃণাঞ্চল, খোলা প্রান্তরের মাঝে মাঝে উপস্থিত সুন্দর বিটপীকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে আমি জায়গাটার উচ্চ-প্রশংসা না করে পারলাম না। প্রতিদিনই এই দেশটার প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব বাড়ছিল। এযাবৎ মনে হচ্ছিল যে আমি হুকুমের দাস, যতই অসুস্থ হই না কেন, আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে। তবে কিনা এখানকার ভয়ানক জ্বরের ভয় মাথায় চেপে বসেছিল। ক্যাপ্টেন বার্টনের বই-এর তিক্ত বিবরণ আমার কল্পনায় যে ব্যাকুল ছবি এঁকেছিল তার চোটে ভয় আরও বেড়েছিল বই কমেনি। ফলে গন্তব্যপথ ছেড়ে এক পাও নড়ব না বলে ঠিক করলাম।(ক্রমশ... পরের কিস্তি পড়ুন ১১ ফেব্রুয়ারি)

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | পর্ব ৫৪ | পর্ব ৫৫ | পর্ব ৫৬ | পর্ব ৫৭ | পর্ব ৫৮ | পর্ব ৫৯ | পর্ব ৬০ | পর্ব ৬১ | পর্ব ৬২ | পর্ব ৬৩ | পর্ব ৬৪ | পর্ব ৬৫ | পর্ব ৬৬ | পর্ব ৬৭ | পর্ব ৬৮ | পর্ব ৬৯ | পর্ব ৭০ | পর্ব ৭১ | পর্ব ৭২ | পর্ব ৭৩ | পর্ব ৭৪ | পর্ব ৭৫ | পর্ব ৭৬ | পর্ব ৭৭ | পর্ব ৭৮ | পর্ব ৭৯ | পর্ব ৮০ | পর্ব ৮১ | পর্ব ৮২ | পর্ব ৮৩ | পর্ব ৮৪ | পর্ব ৮৫ | পর্ব ৮৬ | পর্ব ৮৭ | পর্ব ৮৮ | পর্ব ৮৯ | পর্ব ৯০ | পর্ব ৯১ | পর্ব ৯২ | পর্ব ৯৩ | পর্ব ৯৪ | পর্ব ৯৫ | পর্ব ৯৬ | পর্ব ৯৭ | পর্ব ৯৮ | পর্ব ৯৯ | পর্ব ১০০ | পর্ব ১০১ | পর্ব ১০২ | পর্ব ১০৩ | পর্ব ১০৪ | পর্ব ১০৫ | পর্ব ১০৬ | পর্ব ১০৭ | পর্ব ১০৮ | পর্ব ১০৯ | পর্ব ১১০ | পর্ব ১১১ | পর্ব ১১২ | পর্ব ১১৩ | পর্ব ১১৪ | পর্ব ১১৫ | পর্ব ১১৬ | পর্ব ১১৭ | পর্ব ১১৮ | পর্ব ১১৯ | পর্ব ১২০ | পর্ব ১২১ | পর্ব ১২২ | পর্ব ১২৩ | পর্ব ১২৪ | পর্ব ১২৫ | পর্ব ১২৬ | পর্ব ১২৭ | পর্ব ১২৮ | পর্ব ১২৯ | পর্ব ১৩০ | পর্ব ১৩১ | পর্ব ১৩২ | পর্ব ১৩৩ | পর্ব ১৩৪ | পর্ব ১৩৫ | পর্ব ১৩৬ | পর্ব ১৩৭ | পর্ব ১৩৮ | পর্ব ১৩৯ | পর্ব ১৪০ | পর্ব ১৪১ | পর্ব ১৪২ | পর্ব ১৪৩ | পর্ব ১৪৪ | পর্ব ১৪৫ | পর্ব ১৪৬ | পর্ব ১৪৭ | পর্ব ১৪৮ | পর্ব ১৪৯ | পর্ব ১৫০ | পর্ব ১৫১ - আরও পড়ুনআশাবরী - Manali Moulikআরও পড়ুনভাঁড় - Sobuj Chatterjeeআরও পড়ুনঅধ্যায় ৮: মিলা - albert banerjeeআরও পড়ুনচিত্রকুট ও গৌরীকুঞ্জ - নরেশ জানাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

বাইরে দূরে | ২৮ জানুয়ারি ২০২১ ১৫:৩১102141

বাইরে দূরে | ২৮ জানুয়ারি ২০২১ ১৫:৩১102141 তথ্যের খাতিরে দুটো কথা বলি- হেনরী মরটন স্ট্যানলি আমেরিকান সাংবাদিক নন। জন্ম ওয়েলস। মায়ের নাম প্যাটসী বেরী। বাবার নাম অজ্ঞাত। জন্ম রেজিসটর খাতায় তাঁর নাম জন রোলানডস। কাকার বাড়ীতে ভাগ্যের মার খাচ্ছিলেন। লিভারপুল ডকে এক আমেরিকান জাহাজী ক্যাপ্টন বিনি পয়সায় তাকে নিউ অরলিয়নস নিয়ে যান।

জন রোলানডস যে তুলো ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করতেন তার নাম হেনরী স্ট্যানলি। সেটা জন রোলানডস নিলেন । সংগে মরটন টুকু জুড়ে দিলেন।

লিভিংসটোনের সন্ধানে তাঁকে স্পনসর করেন নিউ ইয়রক হেরাল্ড পত্রিকার মালিক জন বেনেট।

-

বাইরে দূরে | ২৮ জানুয়ারি ২০২১ ১৫:৫৭102144

বাইরে দূরে | ২৮ জানুয়ারি ২০২১ ১৫:৫৭102144 স্বীকারোকতি - পরে দেখলাম সট্যানলির ( সঠিক উচ্চারণ সট্যানলি , সট্যানলে নয়) জন্ম কাহিনী শ্রী হাজরা জানিয়েছেন একেবারে প্রথম পরবে । দেখি নি বলে দুঃখিত

i | 61.68.***.*** | ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ০৪:০৭102323

i | 61.68.***.*** | ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ০৪:০৭102323এই দীর্ঘ অনুবাদটির পরিকল্পনা, পরিশ্রম, আন্তরিকতাকে সাধুবাদ। অনেকদিনই এই কথা লিখব ভেবেছি, হয়ে ওঠে নি।

পরে বিশদ লিখব।

-

Drmitali Bera | ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৬:৪৫102382

Drmitali Bera | ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৬:৪৫102382 দারুণ।❤️

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Anirban M, dc, dc)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... hu, দ, Sara Man)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... হেঁয়ালি, Ranjan Roy, Ranjan Roy)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... albert banerjee, দ, দ)

(লিখছেন... Srimallar, r2h)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।