- বুলবুলভাজা পড়াবই বই পছন্দসই

-

অতিমারি, রাষ্ট্র ও ক্ষমতার আসন্ন বিন্যাস

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়াবই | বই পছন্দসই | ০২ আগস্ট ২০২০ | ৫৯৫৮ বার পঠিত  কোভিড অতিমারির বিশ্ব জুড়ে যা তৈরি হবে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯১৮ সালের ‘যুদ্ধকালীন কমিউনিজম’-এর নতুন একটি সংস্করণ। লিখেছেন স্লোভেনিয়ান দার্শনিক স্লাভোই জিজেক। তাঁর সাম্প্রতিক বই প্যান্ডেমিক। পড়লেন সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

কোভিড অতিমারির বিশ্ব জুড়ে যা তৈরি হবে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯১৮ সালের ‘যুদ্ধকালীন কমিউনিজম’-এর নতুন একটি সংস্করণ। লিখেছেন স্লোভেনিয়ান দার্শনিক স্লাভোই জিজেক। তাঁর সাম্প্রতিক বই প্যান্ডেমিক। পড়লেন সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

অতিমারির এই এলোপাথাড়ি আক্রমণে তাবৎ পৃথিবীর বামপন্থী তাত্ত্বিকরা অন্তত তিন টুকরো। প্রথম, যাঁদের কোনো অবস্থানই নেই। এই পরিস্থিতিতে স্রেফ রিলিফ ছাড়া আর কোনো কিছু করণীয় আছে বলে মনে করছেন না এবং ‘বিজ্ঞান’ যা বলবে, সেই রাস্তাতেই তাঁরা এগোবেন, এরকমই ধরে নিয়েছেন। ‘বিজ্ঞান’ যে দৈবদত্ত কোনো বস্তু নয়, বরং শাস্ত্রটির বেড়ে ওঠা এবং প্রয়োগের মধ্যে দস্তুরমতো রাজনীতি আছে, সেই বিষয়টি আপাতত এই পরিস্থিতিতে তাঁরা উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। মূলধারার অধিকাংশ বামপন্থীই এই অংশটিতে পড়েন।

উলটোদিকে র্যাডিকাল যাঁরা, কৌতূহলোদ্দীপক ভাবে তাঁদের মধ্যে চরমপন্থী চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি জগৎ তৈরি হয়েছে। চিন্তাবিদদের একটি অংশ কোভিডের ‘ছুতো’য় ‘ব্যক্তি’র জীবনে রাষ্ট্রের উত্তরোত্তর হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রবলভাবে উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর বেশির ভাগ প্রান্তেই ‘লকডাউন’ যেভাবে চালনো হচ্ছে, তা বস্তুত রাষ্ট্রীয় কারফিউ। ‘কনট্যাক্ট ট্রেসিং’ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তিগত তথ্য গতিবিধির উপর চলছে নজরদারি। এতদিন গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজন বা অ্যাপলের মতো সংস্থাগুলি যেসমস্ত তথ্য লুকিয়ে-চুরিয়ে সংগ্রহ এবং ব্যবহার করত, এখন রাষ্ট্রের উদ্যোগে সেসমস্তই সংগ্রহ করা হচ্ছে রীতিমতো দামামা বাজিয়ে। প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি কোণে ঢুকে পড়ছে রাষ্ট্র। এবং এর পুরোটাই হচ্ছে বিপুল জনসমর্থনের উপর ভিত্তি করে। এই জনসমর্থন দাঁড়িয়ে আছে করোনা-সংক্রান্ত তীব্র আতঙ্কের উপর। সেই আতঙ্কের প্রচার ও প্রসার হচ্ছে অভূতপূর্ব এক ঐকমত্যের মাধ্যমে। এই ঐকমত্যের অংশীদার একচেটিয়া বৃহৎ মিডিয়া এবং রাষ্ট্র স্বয়ং। ঘটনাচক্রে পুরোটাই হচ্ছে এমন একসময় যখন বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থার পুনরুত্থানও চলছে। আমেরিকায় ট্রাম্প, ভারতে মোদী, ব্রাজিলে বলসোনারো এবং ব্রিটেনে বরিস জনসন এই মুহূর্তে ক্ষমতায়।

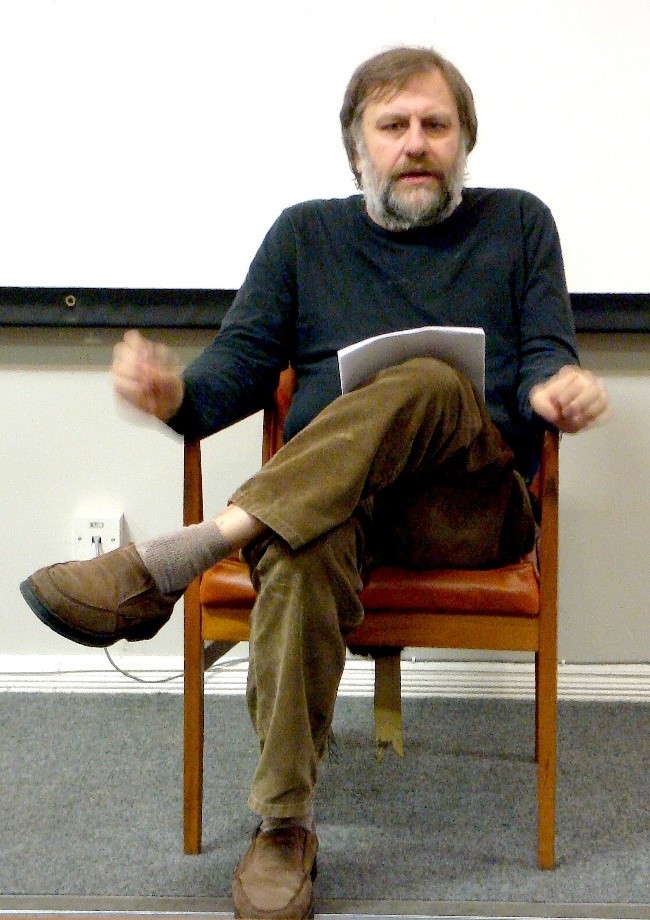

ইতালীয় দার্শনিক জর্জিও আগামবেন এই ত্র্যহস্পর্শ সম্পর্কে এককথায় সংক্ষেপে প্রশ্ন তুলেছেন: “আতঙ্কের এক আবহাওয়া তৈরি করা, এমন এক ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি তৈরি করা, যেখানে বিরাট এলাকা জুড়ে চলাচল এবং দৈনন্দিন কাজ ও জীবনযাপনকে সম্পূর্ণ ব্যাহত করে দেবার মতো বিধিনিষেধ তৈরি করার মতো কাজেই মিডিয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে? “স্লাভোই জিজেক যদিও চিন্তার এই ভুবনের অংশীদার নন, কিন্তু তবুও ‘প্যানডেমিক’-এ লিখেছেন যে, ইতালিতে গোটা দেশকে যেভাবে করতলগত করে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়া হল, তা যে-কোনো স্বৈরাচারী ব্যবস্থার স্বপ্ন। বস্তুত জিজেকের এই ছোট্টো পুস্তিকার একটি পরিচ্ছেদের নামই হল ‘মনিটার অ্যান্ড পানিশ’, যা স্পষ্টতই মিশেল ফুকো অনুপ্রাণিত। এই ফুকো-উত্তর পরিস্থিতিকে ‘ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ’-এর দ্বিতীয় ভাগ বলা যেতেই পারে।ফুকো দীর্ঘদিন ধরেই সমালোচিত হয়েছেন ক্ষমতার তত্ত্ব থেকে কোয়র্শন বা গা-জোয়ারিকে নির্বাসিত করার জন্য। ফুকোর ক্ষমতার তত্ত্বের হৃৎপিণ্ড হল এই, যে, শৃঙ্খলার জন্য রাষ্ট্রের বেত হাতে নজরদারির আর প্রয়োজন নেই। বরং তার বদলে নির্মিত হয় নানা ‘সত্য’। যেমন ‘সুন্দর স্বাস্থ্য যৌন আকর্ষণ তৈরি করে’। এই ‘সত্য’ তাবৎ যুবক-যুবতীকে উজ্জীবিত করে নিয়ে যায় ব্যায়ামাগারে। বেত বা ঘড়ি হাতে মাস্টারের নজরদারির প্রয়োজন থাকে না। মানুষ নিজেই হয়ে ওঠে তার নজরদারির যন্ত্র। এর সঙ্গে আজকের নজরদারির যে আদর্শ মডেল, তার পার্থক্য কী? যদি চিনকেই ধরা যায়, সত্যনির্মাণের সঙ্গে তারা রাষ্ট্রীয় নজরদারিকেও আরও পোক্ত করে তুলেছে। প্রতিটি মানুষের চলাফেলা গতিবিধির ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি হচ্ছে। পশ্চিমে মানুষ পিছু ‘ক্রেডিট স্কোর’ নামক একটি মাপকাঠি চালু আছে, যা দেখে ব্যাংকরা ঠিক করে কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যায় কি যায় না। শোনা যায়, নিশ্চিত করে বলার অবশ্য উপায় নেই, চিনে সেই মডেলেই ডিজিটাল ম্যাপ দিয়ে তৈরি হচ্ছে ‘সোশ্যাল ক্রেডিট স্কোর’ যা দিয়ে বোঝা যাবে আপনি কতটা ‘আদর্শ’ নাগরিক। এইধরনের নজরদারির ক্ষেত্রে, ফুকো স্পষ্ট করে না লিখলেও, মোটামুটি ভাবে যা লিখেছিলেন, তার মানে দাঁড়ায়, যে, পদ্ধতিটি অত্যন্ত অকার্যকর। কারণ সমস্ত মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ নজরে রাখতে হলে চাই বিরাট এক বাহিনী। তার উপরে নজর রাখতে হলে চাই আরও এক বাহিনী। চিন এই সমস্যাটির সমাধান করতে চলেছে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স দিয়ে। অর্থাৎ কম্পিউটারই ছবি বা তথ্য নিয়ে নজরদারির কাজটি করে দেবে, বাহিনী-টাহিনীর প্রয়োজন নেই। একটু অন্য মোড়কে হলেও পশ্চিমি তথ্যপ্রযুক্তির দানবরাও এই একই মডেলে চলেছে। খুব সম্ভবত সিক্রেট সার্ভিসও। কারণ এরকম কিছু তথ্য ফাঁস করার কারণেই স্নোডেনকে পশ্চিমি দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে হয়েছে। আগামবেন বা অন্য দার্শনিকদের প্রশ্নটি এই মডেলের উত্থান বিষয়েই। যাকে জিজেক এককথায় প্রকাশ করেছেন এইভাবে, ‘চিনই কি তবে আমাদের ভবিতব্য?’

জিজেক নিজে অবশ্য এই মতটির অংশীদার নন। বরং সমালোচক। বাম ঘরানার তৃতীয় একটি ধারা আছে, যারা করোনা-উত্তর পৃথিবীতে ‘চিনই আমাদের ভবিতব্য’ একেবারেই মনে করে না। জিজেক তার অংশ। তিনি প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ উলটোদিক থেকে দেখতে বলছেন। ট্রাম্পের মতো ঘোষিত দক্ষিণপন্থীরা, জিজেক বলেছেন, বারবার বলে চলেছে, যে, এই অতিমারি আসলে ট্রাম্পকে নির্বাচনে হারানোর জন্য ডেমোক্রাট এবং চৈনিকদের যৌথ চক্রান্ত। ট্রাম্প এবং অন্য দক্ষিণপন্থীদের এইরকম প্রতিক্রিয়া কেন? রাষ্ট্রক্ষমতা কেন এমন আতঙ্ক তৈরি করবে, যা রাষ্ট্রের উপর অনাস্থা তৈরি করবে? কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে, যা পুঁজির পুনরুৎপাদনকেই ব্যাহত করে? সত্যিই কি একটি পৃথিবীজোড়া অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে পুঁজির কোনো ফায়দা আছে? আগামবেনের সম্পূর্ণ উলটো দিকে দাঁড়িয়ে জিজেক ঘোষণা করেছেন, এ আতঙ্ক শুধু জনতার নয়, রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেও আতঙ্কিত।

জিজেকের ঘোষণা অবশ্য অনেকটাই ৭০-এর ‘সাম্রাজ্যবাদ হল কাগুজে বাঘ’ স্লোগানের মতো শোনায়, যখন তিনি পুরো বিষয়টিকেই একটি ধ্রুপদি দ্বান্দ্বিক মডেলে দাঁড় করান। খুব সংক্ষেপে বললে, এই দ্বন্দ্বের মডেলটি হল বর্বরতা বনাম কমিউনিজম। জিজেকের মতে, এই মুহূর্তে ভবিষ্যতের দিকে এগোনোর দুটি পথ আছে। একটি হল মানবিক মুখের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা বর্বরতার দিকে এগোনো। ইতালি, জিজেক লেখেন, ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে, যে, পরিস্থিতি ঘোরতর হয়ে উঠলে, যাঁদের ৮০-র উপরে বয়স এবং ইতিমধ্যেই শরীরে নানা জটিলতা আছে, তাঁদের একদম সোজা বিনাচিকিৎসায় মরতে দেওয়া হবে। (জিজেকের এই বই লেখার পরে এরকম আরও কয়েকটি ঘোষণাও শোনা গেছে)। কিন্তু এই ‘যোগ্যতমের উদ্বর্তন’-এর ধারণা, বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ এমনকি সামরিক আচরণবিধিকেও এতে লঙ্ঘন করা হয়। সেখানেও সবচেয়ে গুরুতর ভাবে আহতদেরই সবার আগে চিকিৎসা করা হয়।

এর ঠিক উলটো দিকে আর-একটি পথ হল পারস্পরিক সহযোগিতা। এই দ্রুত যাতায়াতের যুগে করোনা কেন, কোনো ভাইরাসকেই কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে রোখা সম্ভব নয়। ভাইরাস এখন আন্তর্জাতিক বিমানের প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণ করে। ফলে আতঙ্কিত রাষ্ট্রক্ষমতার একমাত্র উপায় হল পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা। ইতিমধ্যেই এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন কেবলমাত্র আমেরিকার জন্য বানাতে বলে কিওরভ্যাক নামক একটি জার্মান সংস্থাকে বরাত দিতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই প্রস্তাব খারিজ হয়েছে। জার্মান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভ্যাকসিন তৈরি হলে সারা পৃথিবীর জন্য হবে। বস্তুত চাপ শুধু জার্মানির দিক থেকেই নেই, সর্বত্র। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন, যে, দরকারে তিনি ‘বেসরকারি ক্ষেত্রকে অধিগ্রহণ করবেন’। বরিস জনসন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন ব্রিটেনের রেলব্যবস্থার একাংশকে অধিগ্রহণের কথা। স্রেফ কোয়ারান্টাইন এই সমস্যার সমাধান করবে না। এই চাপ আরও বাড়বে। এবং এইধরনের আরও ব্যবস্থা নিতেই হবে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা, বার্নি স্যান্ডার্সের কথামতো রাষ্ট্রীয়করণের দিকে এগোবে। উৎপাদনের উপকরণের উপর তৈরি হবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। এ কোনো ইউটোপিয়া নয়, জিজেক লিখেছেন, বস্তুত সবমিলিয়ে বিশ্বজুড়ে যা তৈরি হবে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯১৮ সালের ‘যুদ্ধকালীন কমিউনিজম’-এর নতুন একটি সংস্করণ। অর্থাৎ এককথায় বর্বরতা বনাম কমিউনিজমের লড়াইয়ে এই করোনা-উত্তর যুগে কোনো এক আকারের কমিউনিজমের জয় হবে। বা অন্তত সেইদিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে। জিজেক আরও লিখেছেন, সেই পরিবর্তন আসবে দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রনায়কদের হাত ধরেই, যেমন চিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক তৈরি হয় নিক্সনের আমলে। এর একমাত্র কারণ হল ‘প্রগতিশীল’রা যেসমস্ত পদক্ষেপ নিলে শোরগোল পড়ে যেত এবং ‘রক্ষণশীল’রা আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, এখন সেইসমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে ‘রক্ষণশীল’দেরই। ‘প্রগতিশীল’রা বলাবাহুল্য সে পথে কাঁটা হবেন না।

তাত্ত্বিকদের ভবিষ্যদ্বাণীর ইতিহাস খুব উজ্জ্বল নয়। স্বয়ং ফুকো ইরানের বিপ্লব নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় নবদিগন্তের সূচনা হল জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তারও আগে মার্কস শিল্পোন্নত দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কোনোটাই ইতিহাসের জটিল গতিপথে মেলেনি। জিজেকেরটাও মিলবে, এমন আশা, খুবই কম। কিন্তু তবুও এইমুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভুল বা ঠিক বলা অসম্ভব। কারণ ইতিহাস কোন্ পথে চলবে, তা একমাত্র ঘটনা ঘটে গেলে তবেই জানা যাবে। তার আগে নয়।

** ভারতে বইটি অনলাইনে এখানে কেনা যেতে পারে

** ‘Pandemic, protests, panic’ এই বিষয়ে এখানে শুনুন স্লাভোই জিজেক ও সমাজতাত্ত্বিক এবং বিসমার্ক অ্যানালিসিস সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সামোবুরিয়া-র কথোপকথন

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনইমরান খান - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়আরও পড়ুনবাংলাদেশে হিন্দুহত্যা - দীপআরও পড়ুনসাধারণ মানুষের জীবন - দীপআরও পড়ুনসিঁড়ি - পাগলা গণেশআরও পড়ুনচিড়িয়াখানার লোকটা - শর্মিষ্ঠাআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

কুশান | 103.218.***.*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ১৬:২৫95855

কুশান | 103.218.***.*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ১৬:২৫95855- জিজেকের একটা ইন্টারভিউ দেখেছিলাম কোনো একটা বিদেশি কাগজে লকডাউনের মধ্যেই। তবে, বইটি পড়া নেই।

গুরুর রিভিউয়ের এই লেখাগুলো ভালো লাগছে। তাছাড়া, বইয়ের লিংক ও আনুষঙ্গিক ডিটেইলস যেমন ভিডিও ইত্যাদি দেওয়া খুবই ভালো একটা পদক্ষেপ। এর আগে অমিয়বাবুর লেখাও দারুন লাগলো।

ভিডিওটা পরে দেখব।

বেসরকারী সংস্থার অধিগ্রহণ যদি আগামী পৃথিবীর ভবিতব্য হয় ভারত কোনদিকে হাঁটবে? এখানে শাসক তো লাগামছাড়া বেসরকারিকরণ চাইছে।

এই বিষয় নিয়ে যোগ্য কাউকে(ইনক্লিউডিং সৈকত) আরো লিখতে ও চর্চা করতে অনুরোধ জানাই।

তাপস মিত্র | 2409:4060:315:1b4f:897:fd65:438b:***:*** | ০৩ আগস্ট ২০২০ ১৪:১৯95874

তাপস মিত্র | 2409:4060:315:1b4f:897:fd65:438b:***:*** | ০৩ আগস্ট ২০২০ ১৪:১৯95874Credit Score ভারতেও আছে । একে CIBIL score বলে, এটা RBI approved ।

-

বিপ্লব রহমান | ০৪ আগস্ট ২০২০ ০৭:১২95887

মহামারী বিশ্ব রাজকূটের অনেক মুখোশ খুলেছে তো অবশ্যই ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে ওসি ওয়ার্ল্ড আমেরিকার বেরিয়ে যাওয়া, চীন ও রাশিয়ার তৈরি করোনা টিকার নিরাপদ কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তা না কেনার ঘোষণা, উত্তর কোরিয়ায় কোভিড রোগির মৃত্যু কম বলে নানা প্রচারণাসহ তৎসংলগ্ন নানান চাতুরী এ সবেরই ইংগিত বহন করে।

"সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯১৮ সালের ‘যুদ্ধকালীন কমিউনিজম’-এর নতুন একটি সংস্করণ" ই বটে। যদিও সে রাম নাই, অযোধ্যা নাই, আছে মেনিফেস্টো কথিত কমিউনিজমের ভূূত।

সৈকত দা, আরেকটু বড় করে লিখতে পারতেন।

-

বিপ্লব রহমান | ০৪ আগস্ট ২০২০ ০৭:২০95889

আর সাক্ষাৎকারে স্লাভোয় জিজেককে "অতি বিপদজনক বিশ্ব চিন্তক" এর উল্লেখ খুবই যথার্থ

dc | 103.195.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১০:১৯95894

dc | 103.195.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১০:১৯95894- "চীন ও রাশিয়ার তৈরি করোনা টিকার নিরাপদ কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তা না কেনার ঘোষণা" - এটা কেন খারাপ কাজ বুঝলাম না। ভ্যাক্সিন ডেভেলেপমেন্টের কয়েকটা স্টেজ আছে, যার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ হলো এফিকেসি আর সেফটি ট্রায়াল। একটা ভ্যাক্সিন নিরাপদ কিনা, তার কোন সাইড এফেক্ট বা অ্যাডভার্স রিয়াকশান হয় কিনা, সেটা দেখার জন্য হয় দীর্ঘকালীন স্টাডি দরকার বা নিতান্তই এমার্জেন্সি হলে অনেক লোককে নিয়ে স্টাডি করা দরকার। অ্যামেরিকা, য়ুরোপ, আর ব্রিটেনের কিছু কোম্পানি যারা কোভিড ভ্যাক্সিন বানানোর চেষ্টা করছে, তারা বেশ কয়েকটা স্টেজে এফিকেসি আর সেফটি টেস্টিং করছে, সেই স্টেজগুলো এখনও শেষ হয়নি, শেষ হওয়ার পর ফাইনাল রেজাল্ট দেখে ঘোষনা করা হবে ভ্যক্সিনগুলো সেফ কিনা আর কার্যকারী কিনা।

রাশিয়ান বা চীনে ভ্যাক্সিনগুলোর এরকম কোন সেফটি ট্রায়াল হয়েছে কিনা জানা যায়নি, ইন ফ্যাক্ট না হওয়ারই কথা কারন লার্জ স্কেল ট্রায়াল হলে সে খবর সবাই জানতেও পারতো। তো এরকম একটা আনটেস্টেড ভ্যাক্সিন নিরাপদ কিনা বা কার্যকর কিনা সেই প্রশ্ন করা যাবেনা? সেরকম ডেটা না পাওয়া পর্যন্ত এই ভ্যাক্সিনগুলো না কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবেনা?

Amit | 203.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১০:৫২95895

Amit | 203.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১০:৫২95895- নর্থ কোরিয়ার কোভিড রোগির মৃত্যু কম এই ডাটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য -? চীনের করোনা ডাটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ? এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলেই সেগুলো সবই এন্টি কমিউনিস্ট প্রচার বা চাতুরী কেন হবে - ? ইন ফ্যাক্ট আজকে চীন ভ্যাকসিন বাজারে এলে কজন আগ বাড়িয়ে নিতে যাবেন ? আমি তো যাবোনা.

-

π | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:০৩95896

- কিন্তু রাশিয়া তো ট্রায়াল করছে।

https://www.clinicaltrialsarena.com/news/russia-second-covid-vaccine-trial/

আর পৃথিবীতে যা ওষুধপত্তর চলে, তার সিংহভাগই তো চিনে ম্যানুফ্যাকচারড!

dc | 103.195.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:১১95897

dc | 103.195.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:১১95897- রাশিয়ায় নাকি ১০ অগাস্ট একটা ভ্যাক্সিন পাবলিকলি রিলিজ করা হবে। অন্তত দুয়েকদিন আগে তো খবরে সেরকমই দেখলাম। যদ্দুর মনে হয় বিপ্লববাবু এই ভ্যাক্সিনের প্রসংগেই বলেছেন।

তবে এই ১০ আগস্টের খবরটাও আমাদের ১৫ আগস্ট টাইপের কেস কিনা জানিনা। হাইপারন্যাশনালিজমের ক্ষেত্রে তো পুটিন আর স্বয়ংসেবক ভাই ভাই।

dc | 103.195.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:১৬95898

dc | 103.195.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:১৬95898- আর চীনে ওষুধ ম্যানুফাকচার হওয়া নিয়ে আমার আপত্তি নেই, আপেল ম্যানুফাকচার হওয়া নিয়েও কোন আপত্তি নেই। আমি এমনইতেই ফ্রি ট্রেড আর গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের পক্ষে ঃ-) চীনে যদি রেগুলেটরি প্রসেস মেনে ওষুধ বানানো হয় তাতে তো অসুবিধে হওয়ার কথা না। কোনরকম সেফটি রুলস না মেনে বা সেফটি ট্রায়াল না করে ওষুধ আর ভ্যাক্সিন ম্যানুফ্যাকচার হলে দুটো কথা ওঠে।

[ভারতেও সেফটি রুলস না মেনেই গুচ্ছের জালি ওষুধ তৈরি হয় আর সেসব খেয়ে অনেক রুগী পটোল তোলে। অন্য অনেক দেশেও সেরকম হয়। অগে থেকেই স্বীকার করে রাখলাম ঃ-)]

-

π | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:২১95899

- না, ওটা ভুল খবর। সে নিয়ে অনেক ফ্যাক্টচেকও পরে বেরিয়েছে।

S | 2405:8100:8000:5ca1::72d:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:২২95900

S | 2405:8100:8000:5ca1::72d:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:২২95900- উত্তর কোরিয়া আর চীনকে কমিউনিস্ট দেশ বললে আর কোনও কথা বলার থাকেনা। পলিটব্যুরো এমনি এমনি জিনপিংকে সব ক্ষমতা দিয়ে দিল? একই সঙ্গে পার্টির জেনারাল সেক্রেটারি আর দেশের প্রেসিডেন্ট, তাও আবার কার্যত আজীবন। ইয়ার্কি হচ্ছে? নিক্সন চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করেছিল কিছুটা বাধ্য হয়েই। রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক খারাপ হতেই নিক্সন সেই সূযোগটা কাজে লাগিয়েছিল। আমেরিকার লাভ হয়েছে কোল্ড ওয়ারে, আর চীনের অর্থনৈতীক লাভ হয়েছে।

কোরোনা নিয়ে যেটা হচ্ছে সেটা হল এই মুহুর্তে দেশে দেশে যেসব অপদার্থরা ক্ষমতায় আছে তাদের পক্ষে পাবলিক হেলথ ক্রাইসিস সামলানো সম্ভব নয়। কারণ এরা সারাজীবন পাবলিক হেলথকে সাবোটাজ করে এসেছে। আজ হঠাত করে এদের পক্ষে অন্যরকম করা সম্ভব নয়, সেই ক্ষমতা নেই। ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশানকেই ধরুন। বিগত তিন বছর নিজের সমস্ত অপদার্থতা ডেমোক্র্যাট, ওবামা, ক্লিন্টনের নামে দিয়ে এসেছে। এমনকি ইরাক যুদ্ধের জন্যও ওবামাকে দায়ী করেছে এই হোয়াইট হাউসের লোক। ঠিক যেমন বর্তমান ভারত সরকার সবকিছুর জন্য নেহেরুকে দায়ী করে দেয়। কোরোনার ক্ষেত্রে এই কাজটা করতে অসুবিধা হচ্ছে। চীন নাহয় ছড়িয়েছে, কিন্তু তারপর কি হয়েছে সেটা সবাই দেখেছে।

তবে আমেরিকার পাবলিক হেলথ সরকারের হাতে যেতে বাধ্য। অলরেডি বেশিরভাগ উন্নত দেশে সেরকমই ব্যবস্থা। আমেরিকাতেও বহুলাংশে বহু রাজ্যে সেই ব্যবস্থা চলছে। ক্রমশ আরো যাবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও সেটা হচ্ছে এবং হবে।

S | 2405:8100:8000:5ca1::72d:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:২৬95901

S | 2405:8100:8000:5ca1::72d:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:২৬95901- চীনে মেডিসিন প্রডিউস (বা ম্যানুফ্যাকচার) করা হয় বটে, কিন্তু ডেভালাপ (বা ডিসকভারি) করা হয়্না। সেসব সাধারণত উন্নত দেশেই হয়। তারপর যখন মাস স্কেলে তৈরী করতে হয় তখন সেটা চীনে করা হয়, খরচ কমানোর জন্য।

dc | 103.195.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:২৮95902

dc | 103.195.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১১:২৮95902- স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, এই দুটো সেক্টর অবশ্যই সরকারের হাতে থাকা উচিত। বাকি বিজনেস সেক্টরগুলো প্রাইভেট কোম্পানিদের হাতে থাকা উচিত, সরকারের সেখানে শুধু রেগুলেটরি রোল থাকা উচিত।

Amit | 203.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১২:৩৫95903

Amit | 203.***.*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১২:৩৫95903- সেই রেগুলেশন সব জায়গায় ঠিক ঠাক হলে তো সমস্যাই ছিল না, সর্ষের মধ্যেই যে ভুত.

sm | 2402:3a80:a16:1158:0:66:f1e8:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১৪:২২95905

sm | 2402:3a80:a16:1158:0:66:f1e8:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১৪:২২95905খালি স্বাস্থ্য আর শিক্ষা কেন সরকারের হাতে থাকবে?রেল,বিজলী,সড়ক,আবাসন,ইন্স্যুরেন্স এগুলো নয় কেন?

sm | 2402:3a80:a16:1158:0:66:f1e8:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১৯:৫০95906

sm | 2402:3a80:a16:1158:0:66:f1e8:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২০ ১৯:৫০95906- খেলা জমে ক্ষীর হচ্ছে।ট্রাম্প ছিলো বলে রক্ষা। ডেমোক্র্যাট দল আর কয়েক টা বড় ব্যবসাদার মিলে ট্রাম্পকে হারানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ট্রাম্প হারলে,চীন কে রোখা মুশকিল হবে।

https://www.sangbadpratidin.in/world/us-stealing-ownership-of-tiktok-claims-chinese-state-media/

কল্লোল সোম | 2409:4060:21d:5b51:6921:a9d0:f925:***:*** | ০৫ আগস্ট ২০২০ ০৩:৩৭95916

কল্লোল সোম | 2409:4060:21d:5b51:6921:a9d0:f925:***:*** | ০৫ আগস্ট ২০২০ ০৩:৩৭95916ভাল পাঠালোচনা। বইটি পড়ি নি। সম্ভবত পড়া হবেও না। কারণ দামটায় উঁকি দিয়ে ফেলেচি। সে যাক।

যেটা বোধগম্য হল না, বা কম হোলো -- জিজেক করোনা-উত্তর সম্ভাব্য ভুবনবিন্যাস ব্যাপারে সোভিয়েত ওয়র-কম্যুনিজম এর, তাও হালের দক্ষিণপন্থী ঈশ্বরদের হাত ধরে, সম্ভাবনাকেই এত অমোঘ ভাবে কেন দেখলেন। বর্তমান বিশ্বের অতি-উদারবাদী তথা পুঁজির একচেটে শাসনের গোঁড়ামির বিপরীতে , জিজেক উল্লিখিত এই সম্ভাব্য 'নতুন' বিন্যাসের প্রায় সমতুল্য স্পষ্টতর ঐতিহাসিক নজীর আছে -- আমেরিকান নিউ ডীল। বিশ্বব্যাপী মন্দার পরে পরে, রুজেভেল্টের জমানায়। ও ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোর হোলসেল রাষ্ট্রীকিকরণ হয় নি বটে, কিন্ত গণউপযোগগুলি (যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন ইত্যাদি) ভোগের বিস্তৃত সামাজিকীকরণ ঘটেছিল বই কি। কেইন্সীয় আর্থ-দর্শনের সার্থক প্রয়োগ নিউ ডীলেই তো ঘটেছিল। নয়া কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ, আপেক্ষিক আর্থিক বৈষম্য কমানো ইত্যাদি ব্যাপারগুলো খুবই সাফল্যের সংগে করা গেছিল সে জমানায়। বস্তুতঃ, কল্যাণ-অর্থনীতির সেই-ই তো সূচনা। কেইন্সীয় তত্ত্বের মার্কিনি প্রয়োগের নাছোড় সেপাই হয়ে লড়েছিলেন আলভিন হ্যানসেন ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীরা। তার সুফলও মার্কিনিরা ভোগ করেছিল প্রায় সত্তর দশকের গোড়া পর্যন্ত।

কেইন্স বামপন্থী মোটে ছিলেন না, মার্ক্সবাদী তো কোন ছাড়। তাঁর জীবনভ'র সাধনা ছিল পুঁজিবাদকে নবজীবন দান করা -- অবশ্যই সেটা পুঁজিবাদের একধরনের ' য়ুরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট' এর আদর্শানুগামী সংস্করণ -- সেটা অবিশ্যি সোনার পাথরবাটি বলে ইতিহাসে পরে প্রমাণ হয়ে গেছে। হওয়ারই ছিল। তবে এ হেন পাথরবাটির নজির তো বাম-ডান কোনো শিবিরেই বাড়ন্ত নয়। কিন্তু কেইনসের দাওয়াই কাজে লেগেছিল তা ইতিহাসেই আছে।

করোনাকালের এই নির্মম বর্বরদশাগ্রস্ত বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় কেইনসের কথা কেন জিজেকের মনে হয় নি তা অবিশ্যি উনিই বলতে পারবেন। জিজেক ঘোষিত বামপন্থী বলে? সেক্ষেত্রে 'দৃষ্টিবাদ'-বর্জিত নির্জলা তথ্যের খাতিরে বলতেই হয় -- সোভিয়েত war communism কালে গৃহীত বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক পলিসিগুলির সংগে কেইনস নির্দেশিত দাওয়াই গুলির গভীর বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।

@কল্লোল সোম | 185.22.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২০ ০৬:৫৭95917

@কল্লোল সোম | 185.22.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২০ ০৬:৫৭95917

-

বিপ্লব রহমান | ০৫ আগস্ট ২০২০ ০৭:২১95918

টিকা উদ্ভাবনের দৌড়ে চীন অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ চীনের কাছে আগেই টিকা চেয়ে বুকিং দিয়ে রেখেছে। ভবিষ্যতে রাজকূটে?

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... সুদীপ্ত, Urmi Ray, দ)

(লিখছেন... Mou)

(লিখছেন... বর্ণনা হালদার , হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু)

(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অরিন, kk, অরিন)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অরিন, নীল, অরিন)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... albert banerjee, দীপ, দীপ)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।