- বুলবুলভাজা পড়াবই প্রথম পাঠ

-

মুসলিম মহিলা, খতনা ও গোবি মাঞ্চুরিয়ান

সোমনাথ গুহ

পড়াবই | প্রথম পাঠ | ২৫ মে ২০২৫ | ৩২৯৪ বার পঠিত | রেটিং ৪.৮ (৪ জন)

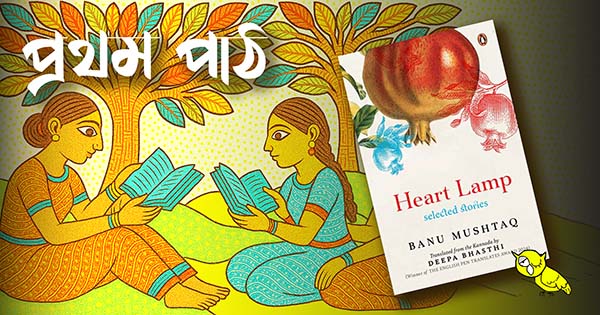

ছবি: রমিত

কর্ণাটকের হাসান শহরের সাতাত্তর বছর বয়সী লেখিকা বানু মুশতাক তাঁর গল্প সংকলন ‘হার্ট ল্যাম্প’ (হৃদয় দীপ)-এর জন্য ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার জিতেছেন। ২০০৪ সাল থেকে অনুবাদ সাহিত্যের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রথম কন্নড় ভাষার সাহিত্য এই পুরস্কারে ভূষিত হলো; এই প্রথম কোনো ছোট গল্প সংকলন জয়ী হলো; এই প্রথম কোনো ভারতীয় অনুবাদক, দীপা ভাস্থি এই পুরস্কার পেলেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে গীতাঞ্জলি শ্রী তাঁর উপন্যাস ‘টুম্ব অফ স্টোন’ (রেত সমাধি) উপন্যাসের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

অনেকেই এই বারোটি গল্পের সংকলনটিকে নারীবাদী বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও সমাজে শ্রেণী-অসাম্য, প্রচলিত ধর্মীয় প্রথার বীভৎসতা, এমনকি গোবি মাঞ্চুরিয়ান নামক খাদ্যটি সম্পর্কে এক আরবিক ভাষার শিক্ষকের মোহগ্রস্ততা বইটিকে এক বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছে। অধিকাংশ গল্পেই পিতৃতন্ত্রের নিষ্পেষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা হয়েছে; লেখিকা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থান, বিশেষ করে মুসলিম সমাজে ধর্মের কঠোর ও নির্দয় নিগড়ে বাঁধা নারীদের অসহায়তা নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। ‘বি আ উওম্যান ওয়ান্স, ওহ লর্ড’ গল্পে মহিলার বিলাপ আল্লাহ, প্রভু নামক সৃষ্টিকর্তাকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে বিদ্ধ করে। ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত সেই সহায়সম্বলহীন মহিলার কাতর আবেদন পুরো সংকলনটি জুড়ে অনুরণিত হয়। ওই সৃষ্টিকর্তাকে মহিলা তীক্ষ্ণ অভিযোগে বিদ্ধ করে, "নারী হয়ে একবার ধরিত্রীতে আসুন, প্রভু! আবার কোনোদিন যদি আপনি বিশ্বকে সৃষ্টি করেন, আবার যদি পুরুষ, মহিলা গড়ে তোলেন তাহলে এক অনভিজ্ঞ কুমোরের মতো কাঁচা কাজ করবেন না।"

প্রভু কী ভাবে সৃষ্টি করেছেন নারী পুরুষকে? মহিলা স্বগোতক্তি করছেন: "আমার আর কিছু নেই যা আমার নিজের। অন্যের উঠানে আমাকে শিকড় গাড়তে হয়েছে। তিনি (পুরুষ) সংশ্লিষ্ট হচ্ছেন, যেখানে আমার পরিচয় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমার নাম পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছে। আমার নতুন নাম কি, না তার স্ত্রী! আমার শরীর, মন আমার নিজের নয়। আশ্চর্য, সে আমার শরীর চায়... সে আমাকে ভক্ষণ করে... আমার শরীর তার খেলার ময়দান; আমার মন তার খেলনা। স্ত্রী শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনকারী। যখন সে অভিযোগ করে প্রসব যন্ত্রণার কারণে সে ক্লান্ত, তখন গোঁফ মোচড়ে স্বামী বলে, ‘আমি তো তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিচ্ছি, তাদের জন্ম দিতে তোমার অসুবিধা কি?’" ‘আ ডিসিশন অফ দ্য হার্ট’ গল্পে বানু লিখছেন, বলা হয়ে থাকে, মহিলার কোনো স্থায়ী বাসস্থান নেই: তাকে পিতার নয়, স্বামীর নয়, পুত্রের ঘরে থাকতে হয়। ‘ব্ল্যাক কোবরা’ গল্পে দশ বছরে সাত সন্তানের জন্ম দেওয়া জননী আমিনা আর্তনাদ করে, "এই বয়সে অনেকের শাদি হয় না আর আমি তো একটা বুড়ির মতো হয়ে গেছি। আমার শরীর ভগ্নপ্রায়, এত বাচ্চা, ঘর, সংসার, আমার নিজের কি এক মুহূর্তও সময় আছে? প্রতি বছর যদি আমি সন্তানের জন্ম দিই, তাহলে আমার অবস্থা..."

অপর দিকে পুরুষকে কী ভাবে গড়ে তুলেছেন তথাকথিত ওই সৃষ্টিকর্তা? ওই একই গল্পে অটোওয়ালা ইয়াকুব তিন কন্যার জননী তার স্ত্রী আশরাফকে মনে করে সে বিষ্ঠার মতো তার পায়ে সেঁটে আছে। তিনটি মেয়ে সন্তানের বোঝা চাপিয়ে সে তার জীবন নরক করে দিয়েছে। সে নতুন বিয়ে করবে যে তাকে পুত্র সন্তান দেবে, চিন্তা কি, ধর্মে তো চার বিয়ের অনুমতি আছে। তাকে শহরে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে তো পুরুষ, তাই না? সে যেখানে খুশি থাকুক, সে দায়িত্ব পালন করতেও পারে নাও করতে পারে, সে যদিও বা অবহেলা করে, কে তাকে কৈফিয়ত চাইবে? তার কাকে উত্তর দিতে হবে? ...সে তো পুরুষ, সবার প্রিয় বন্ধু। তার অতীত তাকে তাড়া করে না, জনসমক্ষে বিব্রত করে না। বর্তমান সময় তাকে ছুঁতে পারে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কোনো হেলদোল নেই, সেটা তার কাছে কোনো অজানা কিছুও নয়। তাকে লজ্জায় অবনত হয়ে ছায়ালোকে বিচরণ করতে হয় না। তাকে বলতে হয় না সে কার। তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় না, কোনোদিনও নয়, কোনো ভাবেই নয়, কারণ সে কখনোই কোনো ভুল করতে পারে না। ‘বি আ উওম্যান.....’ গল্পে স্ত্রী প্রভুকে অভিযোগ করে, "যদি পুরুষ জানত সন্তান জন্ম দেওয়ার কত ধকল! যেন এটা কণ্ঠনালীর কফ নির্গত করার মতো, মূত্রত্যাগ করার মতো সহজ! প্রভু, আপনি একটা প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যে উদ্ধত অথচ পুলকিত, আর সেটা করে আপনি নির্বিকার। ... কিন্তু আমি এসব জিজ্ঞাসা করার কে, আপনি তো সৃষ্টিকর্তা, এবং সে তো আপনার ভালোবাসার সৃষ্টি। আমি কি তাহলে আপনার অনাদরের সৃষ্টি?"

গল্পের চরিত্রগুলি যেমন সৃষ্টিকর্তার জবাবদিহি দাবি করে, একই ভাবে মর্ত্যে নামাবলী গায়ে যারা ধর্মের ধামাধরা তাদেরকেও লেখিকা নিন্দা, সমালোচনায় বিদ্ধ করেন। ‘ব্ল্যাক কোবরা’ গল্পে জুলেখা, এক আলোকপ্রাপ্ত নারী, আশরফকে বলে নবীর নিজের কন্যা সন্তান ছিল। বিবি ফতিমা তাঁর জান ছিলেন। শোনো, শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় যখন অনেক পুরুষ মারা যায়, কিংবা কারো স্ত্রী যদি কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, কিংবা বন্ধ্যা হয়, কিংবা স্ত্রী যদি তাকে সন্তুষ্ট না করতে পারে, তবেই সে চারটে বিয়ে করতে পারে। করলেও তাকে সব স্ত্রীকে সমান সুবিধা দিতে হবে, অর্থাৎ একজনের জন্য বাড়ি বানিয়ে দিলে, শাড়ি কিনলে, অন্যজনের জন্যও সেটা করতে হবে। আশরফ এত কিছু চায় না, সে শুধু তার রুগ্ন শিশুর চিকিৎসার জন্য কিছু পয়সা চায়। এর জন্য সে আমিনার স্বামী আব্দুল কাদের যে স্থানীয় মসজিদের মুতাওয়াল্লি (ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক), তার কাছে বারবার লিখিত আবেদন করে। সে তার পিটিশন হারিয়ে ফেলে, তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে। নিরুপায় হয়ে আশরফ যখন বলে ইয়াকুব হাজারটা শাদি করুক, শুধু তার মরণাপন্ন শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক, তখন কাদের সাহেব তাকে ধমক দেয়, "শোন, মৌত আর হায়ত, মৃত্যু আর জন্ম, আল্লাহর হাতে। আল্লাহ মনে করলে সে বাঁচবে, নয় সে মরবে, এর জন্য ইয়াকুবকে দোষ দিচ্ছিস কেন?" জুলেখা জানতে পেরে বলে ইসলাম ধর্মে মেয়েরা স্কুলে, দোকানে যেতে পারে, বাইরে কাজ করতে পারে, সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে, কিন্তু হ্যাঁ এটা ঠিক তাদের শরীর, সৌন্দর্য প্রদর্শনের ওপর বিধিনিষেধ আছে। ঘটনা হচ্ছে ধর্মের তল্পিবাহকরা মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে না, তাদের দাবিয়ে রাখতে চায়। ওই মুতাওয়াল্লি যদি এসব অস্বীকার করে তাহলে পায়ের চটি খুলে তার গালে মার। ভিক্ষা চেয়ো না, দাবি করো। দাবি না করলে কোনো ন্যায়বিচার তুমি পাবে না।

বৈপ্লবিক কথাবার্তা! বাস্তবিক বানু মুশতাক-এর (সৈয়দ খুশতারা বানু) রক্তে বিদ্রোহ, প্রতিবাদ। ছোটবেলায় উর্দু স্কুলে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। পরে কন্নড় মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি হন, যদিও তখন কন্নড় হিন্দু ভাষা এবং উর্দু মুসলমানদের ভাষা হিসাবে গণ্য করা হতো। ওই সময়ে তিনি শহরে সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কারণে মৌলবীদের রোষানলে পড়েন। এমনকি শহরের ছেলেরা তাকে শারীরিকভাবে আটকানোর চেষ্টা করলে, তিনি তাদের সাথে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। সামাজিক কাজের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বোঝা যায় যখন তিনি হাসানের কো-এড স্কুলে ইউনিয়নের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করেন এবং যদিও তাঁর মা মাত্র বারো বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন, তিনি ছাব্বিশ বছর বয়সে নিজের পছন্দের পুরুষকে বিবাহ করেন। মনে রাখতে হবে এটা এমন এক সমাজে যেখানে পরিবারের পছন্দের পুরুষকেই মেয়েরা বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এসবই সম্ভব হয়েছিল কারণ ছোটবেলা থেকে তিনি তাঁর বাবার অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন উদার ও প্রগতিশীল। পরিবারে সুফি শিকড়ের প্রভাব ছিল, তাঁর দাদা সুফি সাধিকা জামাল বি মা সাহিবার মাজারের রক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন।

বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ের কঠোর সাংসারিক শৃঙ্খলার কারণে তিনি একবার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁর স্বামী তাঁকে নিরস্ত করেন এবং তারপর থেকে লেখিকার সমস্ত কাজকর্মে তিনি যথার্থ সহযোগীর ভূমিকা পালন করে এসেছেন। ১৯৭৮ সালে বাবা তাঁকে পৌরসভার নির্বাচনে প্রার্থী করে দেন। তিনি বোরখা বর্জন করে ঘরে ঘরে প্রচার করেন। যদিও মুসলিমরা তাঁর সমস্ত আচরণ অ-ইসলামিক মনে করত, তবুও তিনি মাত্র সামান্য ভোটে পরাজিত হন। এরপরে পরপর দুটি নির্বাচনে তিনি জয়ী হন। আশির দশকে তিনি ‘দলিত সংঘর্ষ সমিতি’ এবং অধ্যাপক নানজুন্দাস্বামীর কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। এই সময়েই তিনি বান্দায়া সাহিত্য আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। এই আন্দোলন সাহিত্যে উচ্চ জাত এবং পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধিতা করেছিল এবং দরিদ্র, প্রান্তিক ও প্রতিবাদী সাহিত্যের পক্ষে প্রচার করেছিল। কয়েক বছর পরে তিনি ‘লঙ্কেশ পত্রিকে’-তে একটি বিতর্কিত প্রবন্ধ লেখেন। একটি শহরের মৌলবীরা মুসলিম মহিলাদের হলে গিয়ে সিনেমা দেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বানু মুশতাক এর প্রবল সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, "তাহলে মুসলিম মহিলাদের বিনোদনের উপায় কি, নাকি তাদের কোনো বিনোদন প্রয়োজন নেই! আর মুসলিম মহিলাদের জন্য যদি এটা হারাম হয়, তাহলে পুরুষদের জন্য নয় কেন?" এই প্রবন্ধ আলোড়ন সৃষ্টি করে, লেখিকার বাবাকে মসজিদে ডেকে নিয়ে তিরস্কার করা হয়।

আরও কয়েক বছর বাদে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ইসলাম ধর্মে এরকম কোনো বিধিনিষেধ না থাকলেও, মুসলিম মহিলাদের কেন মসজিদে প্রার্থনা করতে দেওয়া হয় না? এই সময় তাঁর মা তাঁকে সমর্থন করেন কারণ তিনি মক্কায় মহিলাদের মসজিদে প্রার্থনা করতে দেখেছেন। পুরো সমাজ তিনি ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে চলে যায়, তাঁদেরকে জামাত (সম্প্রদায়) থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। লেখিকার অ-মুসলিম বন্ধুরা এর বিরুদ্ধে মুসলিম ব্যবসায়ীদের বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুরো ঘটনা সাম্প্রদায়িক মোড় নেওয়ার উপক্রম হয় এবং লেখিকা কোনো রকমে তাঁদের নিরস্ত করেন। এরপর বিভিন্ন উপায়ে ঘটনার সমাধান হয়। কট্টরপন্থী মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেখিকার এই ধারাবাহিক প্রতিবাদের কারণে হিন্দুত্ববাদীদের উল্লসিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বানু একই রকম ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে সরব। ২০০২ সালে গুজরাত দাঙ্গার পর তিনি ত্রাণের কাজ করেন। ২০০৪ সালে যখন কর্ণাটকের বিখ্যাত সুফি দরগা বাবাবুদানগিরিকে সঙ্ঘীরা একটি হিন্দু ধর্মস্থানে পরিণত করার চেষ্টা করে তখন সেটা রক্ষা করার জন্য কোমু সৌহার্দ বেদিকে নামক সংগঠন গড়ে ওঠে। বানু বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও গৌরী লঙ্কেশ এবং গিরিশ কারনাডের মতো বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি সংগঠনের এক আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ২০২২ সালে রাজ্যের একটি কলেজে যখন হিজাব পরা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখন লেখিকা ছাত্রীদের হিজাব পরা সমর্থন করেন।

এই একই প্রতিবাদী সুর তাঁর বিভিন্ন গল্পে প্রতিধ্বনিত হয়। গল্পগুলির নানা বৈচিত্র্য আছে। যেমন ‘রেড লুঙ্গি’ গল্পে তিনি খতনা বা সুন্নত প্রথা কীভাবে অল্পবয়সী মুসলিম ছেলেদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে সেটা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘দ্য আরবিক টিচার অ্যান্ড গোবি মাঞ্চুরিয়া’ গল্পে যেন জাদু বাস্তবতাবাদের ছোঁয়া পাই। শিক্ষক গোবি মাঞ্চুরিয়ার স্বাদে এতই আচ্ছন্ন যে তাঁর স্ত্রী সেটা সুস্বাদু ভাবে রান্না না করতে পারার জন্য সে তাকে মারধোর করে। একই সুর পাই ‘হাই-হিলড শু’ গল্পে। নায়াজ খান তার সুন্দরী ভাবী নাসিমার হিল-তোলা জুতোয় মুগ্ধ, যখন সেটা পরে ভাবী হাঁটত তার মনে হতো সে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তার প্রবল ইচ্ছা তার বউ আসিফাও একই ধরনের জুতো পরে ঘুরে বেড়াক। সে ওই জুতোর চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকে আর অন্য দিকে আসিফা, তার পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, শুকিয়ে রোগা হয়ে যায়, সন্তানের ভার তার চেহারাকে ফ্যাকাশে করে দেয়। তবুও নায়াজ তাকে ওই ধরনের মহার্ঘ জুতো পরতে বাধ্য করে এবং তার ফলে কী পরিণতি হয় সেটা নিয়েই গল্প। শেষোক্ত দুটি গল্পে লেখিকার অসাধারণ কৌতুকবোধ প্রকাশ পায়।

‘রেড লুঙ্গি’ এবং ‘দ্য শ্রাউড’ গল্পে শ্রেণী বিভাজনের রূপ ফুটে ওঠে। প্রথম গল্পটিতে দরিদ্র মা শুধু উপহার সামগ্রীর লোভে যে সন্তানের খতনা হয়ে গেছে তাকে পুনরায় সুন্নত করাতে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় গল্পটিতে বড়লোক গিন্নি শাজিয়া হজে যাচ্ছে, তাকে তার চাকরানি ইয়াসিন বানো জমজম জলে ধৌত একটা কাফন নিয়ে আসার জন্য টাকা দেয়। শাজিয়া আবিষ্কার করে গরীব লোকের টাকা ঠিক তাদেরই মতো – ভাঙা, ছিন্ন, কুঁচকানো, ভাঁজ-পড়া, রূপ ও নির্যাসে যেন অনেক খাটো। এই সংকলনের গল্পগুলির অনুবাদক দীপা ভাস্থি লিখেছেন যে গল্পকার তাঁকে বলেছিলেন যে মহিলাদের সর্বত্রই একই রকম না হলেও মূলত অভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই ‘সিস্টারহুড’, ভগিনীত্ব তাঁর অনুবাদের মূল ভিত্তি। বিভিন্ন গল্পে আমরা এই ভগিনীত্বের প্রকাশ পাই। ‘ব্ল্যাক কোবরা’ গল্পে আশরফের সন্তানের মৃত্যুর পর এলাকার সাধারণ মহিলারা যে ভাবে মুতাওয়াল্লিকে ব্যঙ্গ করে, তার কর্তৃত্বকে বুড়ো আঙুল দেখায় তা অনবদ্য। ‘দ্য শ্রাউড’ গল্পে শাজিয়া ইয়াসিনের কাফন না আনতে পারার কারণে কাতর ভাবে তার মৃতদেহের সামনে অনুতাপ প্রকাশ করে। সর্বোপরি ‘হার্ট ল্যাম্প’ গল্পে আত্মহত্যার কিনারা থেকে মেহরুনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সালমা তার মায়ের পা জড়িয়ে ধরে তাকে উদ্ধার করে এবং সংকলনের সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করে।

অনুবাদকের কথায় আমরা জানতে পারি বানু যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অভিনব। এটা কন্নড়, উর্দু, আরবিক, দাখনি (যা আবার ফার্সি, দেহ্লাভি, মারাঠি, কন্নড় এবং তেলুগুর মিশ্রণ) এবং হাসান জেলার বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ ধরনের কন্নড়ের মধুর মিশ্রণ। অনুবাদকের কাজও অভিনব। তিনি অ-ইংরাজি শব্দ, যেমন কাফন, সেরাগু (আঁচল/পাল্লু), নিয়াত (আল্লাহকে খুশি করার জন্য সংকল্প), যখন ব্যবহার করেছেন তখন কোনো তীর্যক ছাঁদ বা ইটালিক প্রয়োগ করেননি। ভাই, সাহেব ইত্যাদি সম্বোধন একই রেখেছেন।

পুরস্কার প্রাপ্তির পর বানু মুশতাক বিবিসিকে সাক্ষাৎকারে বলেন, "এই সংকলন এই বিশ্বাস থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে যে কোনো গল্পই তুচ্ছ নয়, মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার নকশায় প্রতিটি সুতো সমগ্রর ওজন বহন করে। যখন আমাদের বিভাজিত করার চেষ্টা হচ্ছে তখন সাহিত্য এখনো একটা পবিত্র পরিসর যেখানে আমরা পরস্পরের হৃদয়ে কিছু লিখিত পাতার মাধ্যমে আশ্রয় নিতে পারি। বাক-স্বাধীনতার পরিসর ছোট হয়ে এসেছে। সত্য কথা বলা কেউ পছন্দ করছে না। ভিন্ন মত পোষণ করার কারণে শিল্পী, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এই সময় শিল্প-সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা পরস্পরের হাত ধরে থাকতে পারি।"

বই: হার্ট ল্যাম্প (নির্বাচিত গল্প)

লেখক: বানু মুশতাক

কন্নড় থেকে অনুবাদ: দীপা ভাস্থি

প্রকাশক: পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউস

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ১২

-

sangeeta das | ২৯ মে ২০২৫ ২২:৩৬731749

- স্যান্ডি, বিস্ময় ছাড়া আপনার কমেন্ট দেখে প্রকাশ করার কিছু নেই। আপনার যা যা মনে হলো আমার সম্মন্ধে, তা বেঁচেবর্তে থাকুক। আমার মন্তব্য আগেও যা ছিলো, এখনও তাইই আছে। শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ।

r2h | 165.***.*** | ৩০ মে ২০২৫ ০০:৪৮731753

r2h | 165.***.*** | ৩০ মে ২০২৫ ০০:৪৮731753- sangeeta das | ২৫ মে ২০২৫ ১৯:৪৪

- ...ইসলামে মেয়ে সন্তানেরও খতনা ধরণের জিনিস হয়ে থাকে। ... সদকা, কুরবানি ইত্যাদি অনুষ্ঠান দিয়ে সুগার কোটিং করা হয়।

- sangeeta das | ২৬ মে ২০২৫ ০৭:০২

- ...এ জিনিস চলে। এবং খোদ কোলকাতাতে চলে।...

চলে। এবং ধর্মের নাম দিয়েই চলে।

এই কমেন্ট দুটি আমারও একটু মিসলিডিং মনে হয়েছে, ব্যাপকতার দিক দিয়ে।

একেবারে লুপ্ত প্রথা না, একটি ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে, লুকিয়ে চুরিয়ে এখনও প্রচলিত - এই বক্তব্য, ইন্টেন্ডেড হলেও, স্পষ্ট ছিল না, এমন মনে হয়েছে।

সে যাই হোক, সংখ্যা ইত্যাদি সরিয়ে, একটি ঘটনা হলেও তা নিয়ে সচেতনতা দরকার - এতে কোন দ্বিমত নেই।

এর বাইরে মনে হয় গোটা তর্কে কেউই ঠিক দ্বিমত না - মতানৈক্য ঠিক বক্তব্যের কন্টেট নিয়ে না, উপাস্থাপনা নিয়ে যাতে প্রিভ্যালেন্স বিষয়ে ধোঁয়াশা থাকতে পারে - এমন মনে হল।খুব সেন্সেটিভ বিষয়, তাই এই তর্কটা আম পাঠকের জন্য খুব উপকারী হলো বলেই মনে করি।

অরিন | 2404:4404:4405:700:5c71:b7aa:4e4b:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ০১:২৯731754

অরিন | 2404:4404:4405:700:5c71:b7aa:4e4b:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ০১:২৯731754- FGM এর Prevalence, অন্তত দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ের মধ্যে তো মোটামুটি এখন জানে লোকে, ৭৫ থেকে ৮৫%। আমার অন্তত কোথাও কিন্তু সঙ্গীতার কমেন্ট মিসলিডিং মনে হয়নি, আমি বরং স্যান্ডির আক্রমণ দেখে একটু অবাক হলাম।এবং এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে দাউদি বোহরা বাদ দিয়ে অন্য কোন কমিউনিটিতে হয় না। ২০১৭ সালে গবেষকরা বা অনুসন্ধানকারীরা কেরালার কোজিকোড়ে বিভিন্ন ক্লিনিকে সুন্নি মহিলাদের মধ্যে হয় তার রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সে রিপোর্ট মিথ্যা বা retracted হয়েছেনবলে দেখিনি। কাজেই রিপোর্টটির ভিত্তিতে ব্যাপাকচি ভারতে হয় কিন্তু চাপা থাকে বলেই মনে হচ্ছে।

"For the investigation, the Sahiyo reporter posed as woman who needed to make inquiries about female sunnath because her fiancé’s mother wanted her to be circumcised before marriage. When asked if she performs female sunnath, the lady doctor at the clinic said, “yes, we do it”. She said that the practice involved “cutting the foreskin of the clitoris” to increase sexual pleasure, and that it is “good for married life”.

The lady doctor claimed that the practice was now growing popular among Muslim women from “many sects” in Kerala, and that she performed it for girls and women of “any age”. For very young girls, she said, the procedure is sometimes performed by the male doctor who runs the clinic. The doctors apply local anaesthesia before the cutting, and they claim the wound takes five days to heal."

https://www.thenewsminute.com/kerala/female-genital-cutting-being-practiced-kerala-investigation-66891

২০১৭ র রিপোর্ট।

syandi | 2401:4900:882a:87b3:41b9:37d1:420a:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ০২:১০731756

syandi | 2401:4900:882a:87b3:41b9:37d1:420a:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ০২:১০731756- অরিন, আপনি কমেন্টগুলো পরপর পড়ুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার কমেন্টগুলোর প্রয়োজনীয়তাটা। আমি বারবার বোহরা কমিউনিটির FGM prevalence এর উল্লেখ করলেও উনি ঐ কমিউনিটির সম্পর্কে উল্লেখ করা সুচারুভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন এবং "কি করে বুঝলেন আ্যানেকডোটাল কিনা", "জানা যে কেবল তথ্যসংগ্রহ নয়, অনেক সময় তা বিলম্বিত কিন্তু স্থির, এবং বাস্তবক্ষেত্র থেকে সংগৃহিত এইটা কিছুতেই বোঝানো যায় না" —জাতীয় হাবিজাবী লিখে কেবল প্যাঁচ মারছিলেন। আমি আমার ২৬ মে ২০২৫ ২৩:৪০ এর পোস্টে দ্ব্যর্থহীনভাষায় ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে ওনার জানা FGM এর ঘটনাটি বা ঘটনাগুলি বোহরা কমিউনিটির সাথে রিলেটেড কিনা, তার কোন ডাইরেক্ট উত্তর উনি দেননি অথচ প্যাঁচ মারা রিপ্লাই দিচ্ছিলেন। আপনি খোলা মনে পর পর কমেন্টগুলো পড়লে আমার কমেন্টের রেলেভ্যানস অনুধাবন করতে পারবেন। ধন্য়বাদ।

অরিন | 115.189.***.*** | ৩০ মে ২০২৫ ০২:২২731757

অরিন | 115.189.***.*** | ৩০ মে ২০২৫ ০২:২২731757- স্যান্ডি, :-), সেটা বুঝতে পেরেছি। আসলে ইনি কমেন্ট করে ডাটা চাই বলে চেপে ধরতেই ডিফেনসিভ হয়ে গেলেন।

-

. | ৩০ মে ২০২৫ ০৯:০১731759

. | ৩০ মে ২০২৫ ০৯:০১731759 - fgm বৈধ না অবৈধ প্র্যাকটিস ভারতে সেটা জানতে চাচ্ছি। যদি অবৈধ হয়, তবে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? যদি বৈধ হয়, তাহলে এত চেঁচামেচি কেন?

:|: | 2607:fb90:bd01:8ef5:59af:cb99:85a3:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ১০:১৩731761

:|: | 2607:fb90:bd01:8ef5:59af:cb99:85a3:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ১০:১৩731761- বৈধ আর অবৈধের মাঝামাঝিও তো হয়। রদ হবার আগে সতীদাহ যেমতি।

-

sangeeta das | ৩০ মে ২০২৫ ১১:৫৫731766

- r2h, ধন্যবাদ জানবেন বুঝতে পারার জন্য। হ্যাঁ,একদম তাই, লুকিয়ে চুরিয়ে এবং একেবারে লুপ্ত নয়। এ বিষয়ে ভারতে কোনো বিরোধী আইন আছে কি না তা নিয়ে জানতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার কিছু আইনজীবি বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং তারা বলেছেন আইনের বিষয়টা পুরো তথ্য সংগ্রহ করে জানাবেন।

-

sangeeta das | ৩০ মে ২০২৫ ১২:০৬731767

- . বৈধ নিশ্চিত হতে পারে না। আপনি সার্চ করে দেখবেন, জিরো টলারেন্স অবধি বলা আছে। ভারতের জন্য চেক করে দেখবেন, নোন ফর এফ জি এম উইদাউট ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকস দেখাবে। একে বলা হয় khafz, কতদূর রিপোর্টেড, কতদূর লড়াই, তা তো খোঁজ করছি। এবং জানি, প্র্যাকটিস হয়। তাই জন্যেই করছি। উত্তেজিত করার মতো অনেক বাক্যবাণ ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু উত্তেজিত হচ্ছি না। আরো অনেক কাজ আছে কীনা।তাছাড়া, আগে বহুবার কমেন্টে লিখলাম, সোর্স বলায় বিশেষ অসুবিধা আছে। তাতে খুব অস্বস্তি হচ্ছে অনেকের। যেন বই খুলে বসে ইনফরমেশন দিচ্ছি, পাবলিকেশনের নাম বলছি না।হাসালে মাইরি!

syandi | 2401:4900:882a:87b3:41b9:37d1:420a:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ১২:৫২731768

syandi | 2401:4900:882a:87b3:41b9:37d1:420a:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ১২:৫২731768- এই লিংকটা পেলাম। জানিনা এটা নিয়ে কোর্ট কোন ফাইনাল ভার্ডিক্ট দিয়েছে কিনা। তবে দেশটার নাম ভারতবর্ষ তো! ওখানে ধর্মের নামে সমস্ত অসভ্যতাই মান্যতা পেয়ে যায়।

https://www.scobserver.in/cases/sunita-tiwari-union-of-india-ban-on-female-genital-mutilation-case-background/

আমার ইচ্ছা সমস্ত দেশেই মাইনরদের মেল এবং ফিমেল জেনিট্যাল মিউটিলেশন ক্রিমিন্যালাইজ করা হোক তা সেটা রিলিজিয়াস কারণে হোক বা নন-রিলিজিয়াস কারণেই (যেমন সোশ্যাল নর্ম বা কসমেটিক কারণ) হোক। ভারতের মত দেশগুলিতে মানে যেখানে ধর্মীয় অসভ্যতাগুলো প্রবল জনসমর্থন পেয়ে থাকে সেগুলো ছাড়া উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে FGM একটা ক্রাইম এবং সেটাই হওয়া উচিৎ। অথচ মেল সার্কামসিশান নিয়ে উন্নত দেশগুলির স্ট্যাণ্ড আমাকে আশ্চর্য করে। একমাত্র জার্মানী মেল সার্কামসিশান (মেডিক্যাল প্রয়োজন ছাড়া) ক্রিমিন্যালাইজ করার চেষ্টা রেছিল ২০১২ তে, কিন্তু ইহুদী আর ইসলামিক সম্প্রদায়ের মিলিত চাপে জার্মান সরকার পিছু হটে। নর্ডিক দেশগুলিতে মেডিক্যাল প্রয়োজন এবং রিলিজিয়াস কারণ ছাড়া মেল সার্কামসিশান ব্যান করা হয়েছে, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা যথেষ্ট নয়। আমি চাই ধর্মীয় সার্কামসিশান ব্যান করা হোক, এবং না মানলে পেরেন্টসকে জেলে পোরা হোক। একটা মাইনর যার কনসেন্ট দেওয়ার বয়সই হয়নি তার দেহকে ইচ্ছামত মডিফাই করার অধিকার তার পেরেন্টসের থাকা অনুচিত। আফটারঅল এটা শিশুর নিজের বডি, এবং এটা একান্তই তার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে সে তার নিজের জেনিট্যাল ন্যাচারাল রাখতে চায় নাকি মডিফাই করতে চায়। যতদিন না শিশুর কনসেন্ট দেওয়ার বয়স হচ্ছে ততদিন তার জেনিট্যাল ন্যাচারাল রাখা হোক এবং এই মর্মে দেশে আইন আনা হোক। সাবালক হওয়ার পরে সে ধর্মীয় কারণেই হোক বা কসমেটিক কারনেই হোক সে যদি তার জেনিট্যাল মডিফাই করাতে চায় তাহলে তার সে স্বাধীনতাটুকু থাকলেই হল।

অরিন | 2404:4404:4405:700:a4eb:982d:103c:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ১৩:৫৬731770

অরিন | 2404:4404:4405:700:a4eb:982d:103c:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ১৩:৫৬731770- https://www.fgmcri.org/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/India/india_law_report_v1_(november_2024).pdfএটাও থাক।প্রসঙ্গত, স্যান্ডি, আপনার দেখা লিঙ্ক থেকে দেখলাম FGM এর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেসের অভিষেক সিংভি।

-

. | ৩০ মে ২০২৫ ১৮:৪৩731779

. | ৩০ মে ২০২৫ ১৮:৪৩731779 - সংগীতা,FGM বৈধ practice কোনও ভাল দেশে হতে পারে না। আমি ব্যক্তিগত সূত্রে জানি যে ইয়োরোপে এই কাজ করা যায় না বলে, যে সম্প্রদায়ের মেয়েদের এই "ট্র্যাডিশন" বয়ে চলতে হয়, শিশু বয়সে ইস্কুলে যখন গ্রীষ্মের ছুটি থাকে তখন আফ্রিকার কিছু দেশে গিয়ে ঘরোয়া ভাবে এই কাজ করিয়ে আনে। আমি ভিডিও দেখেছি। নোংরা ব্লেড নিয়ে গ্রামের কোনও মধ্যবয়স্ক মহিলা এগুলো করে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। আফ্রিকান অরিজিন এক জার্মান মেয়ে টিভিতে ইন্টারভিউ এ বলেছিল তার জীবন শেষ এই প্রথার ফলে। অনেক ছেলেই তাকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছে, প্রেমে পড়েছে, কিন্তু মেয়েটি জানেই না যৌনতা কাকে বলে।ভয়ানক এই প্রথা বন্ধ হোক। যে ধর্মের মেয়েই হোক না কেন, সে শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়, তার অধিকার আছে যৌনতার। এই প্রথা চুড়ান্ত ভয় থেকে উৎপন্ন, পাছে কোনও মেয়ে স্বামী ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে, তার সন্তান যে শুধু তার স্বামীরই সন্তান, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য এই অনাচার।

syandi | 2401:4900:882a:87b3:41b9:37d1:420a:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ২১:১১731788

syandi | 2401:4900:882a:87b3:41b9:37d1:420a:***:*** | ৩০ মে ২০২৫ ২১:১১731788- r2h - এর ৩০ মে ২০২৫ ০০:৪৮ কমেন্ট খুব পছন্দ হল। আপনি একদম ঠিক বলেছেন, একটা কেসও হওয়া অনভিপ্রেত।

-

sangeeta das | ০১ জুন ২০২৫ ১০:৩০731819

- r2h স্যান্ডি, গাইনো ডাক্তারদের কথা বলেছিলেন। অনেকেই এফ জি এমের ট্রিটমেন্ট করেন কোলকাতায়। প্র্যাক্টো বা এমন কোনো সার্চ ইঞ্জিন দেখবেন, পাবেন। কিন্তু এটা করানোর জন্য কোনো ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় না। স্বঘোষিত ইউনানি জাতীয় ডাক্তারে বা কিছু এক্সপেরিয়েন্সড মহিলা করেন। বাঁশের পাতলা ছুরি জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা হয় অনেক ক্ষেত্রেই। যদিও ধাতব কিছু ব্যবহার করা হয় কি না, তা আমি জানবার সময় পাইনি।সদকাও হয়ে থাকে এই উপলক্ষ্যে। কোরবানিও হয়। আর যতখানি বলতে পারি তা হলো, বাঙালি মুসলিমদের এরকম কোনো প্রথা আমি দেখিনি, শুনিনি। আমার স্কুলের বান্ধবী নাজিয়া, তৈমুরা এদের এসব হয়নি ওরা জানিয়েছে। এবং আমার অভিজ্ঞতা জানানোর পর ওরাও নিন্দাই করেছে।অনেক পরে হাসপাতালে কাজ করার সময়ে দেখেছি সামান্য ব্রেস্ট লাম্প থেকে মারাত্মক ক্যানসারে পরিণত না হওয়া অবধি রোগী অপেক্ষা করেছেন। দু বছর ধরে ইউনানি চিকিৎসা করে তার পরে এসেছে। এফ এন এ সি অবধি করানো গেল না পেশেন্টের। চোখে জল এসে যায় দেখলে, এমন অবস্থা। পেশেন্ট কাঁদতে কাঁদতে জানালো, খফজ থেকে বুকের ব্যথা অবধি সব সহ্য করতে হয়। নইলে অওরতজাত, বাঁচবে কী করে?

-

Somenath Guha | ০৩ জুন ২০২৫ ১৩:৩৩731858

- সম্প্রতি জাফর পানাহির একটা শর্ট ফিল্ম, hidden, এ দেখলাম কুর্দ জাতি অধ্যুষিত কিছু এলাকায় এখনও female genital mutilation চালু আছে।

- পাতা : ১২

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় , গুরুর রোবট)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... শ্রীমল্লার বলছি)

(লিখছেন... বক্তব্য, &/, প্যালারাম)

(লিখছেন... lcm, Bratin Das, সেই এক)

(লিখছেন... শান্তির দূত)

(লিখছেন... পৌলমী , AVIJIT CHAKRABORTY , Somnath mukhopadhyay)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... aranya, রঞ্জন, Bratin Das)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।