- বুলবুলভাজা খ্যাঁটন খানা জানা-অজানা খাই দাই ঘুরি ফিরি

-

নিশিনীর, তঙ্ক তোরানি, গোলাপী পর্য্যুষিতান্ন কিংবা নিছক পান্তাভাত

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

খ্যাঁটন | খানা জানা-অজানা | ২৯ জুলাই ২০২১ | ৫৮৮৯ বার পঠিত | রেটিং ৪.৭ (৩ জন) - সুপর্ণা দেব | অনুরাধা কুন্ডা | জারিফা জাহান | দীপঙ্কর দাশগুপ্ত | পারিজাত ব্যানার্জী | তির্যক | কেকে | কুন্তলা বন্দ্যোপাধ্যায় | পান্তাসূচী

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মের আগের ঘটনা। গর্ভবতী অবস্থায় চন্দ্রাদেবীর দিব্য অনুভব ক্রমে বেড়ে চলছিল। সেই সময় প্রায়ই তাঁর দেবদেবীর দর্শন হত। একবার তিনি স্বামী ক্ষুদিরামকে বলছেন, আজ দেখি হাঁসের ওপর চড়ে একজন এসে উপস্থিত। প্রখর রোদে পুড়ে তার মুখ লাল হয়ে গেছে দেখে চন্দ্রাদেবীর মন কেমন করে উঠল। তখন তাকে ডেকে তিনি বললেন, “ওরে বাপ হাঁসে চড়া ঠাকুর, রৌদ্রে তোর মুখখানি যে শুকাইয়া গিয়াছে, ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খাইয়া ঠান্ডা হইয়া যা। সে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।” “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ”-এ আমরা দেখি ধর্মপ্রাণ পল্লীরমণী জননীর স্বভাবসুলভ স্নেহে শ্রান্ত অতিথিকে নিঃসঙ্কোচে ঘরের পান্তা খাইয়ে তৃপ্ত করতে উতলা। এই হল গ্রামবাংলার গেরস্থালির এক স্নিগ্ধ, সরল, চিরন্তন ছবি। সেই আটপৌরে প্রাত্যহিক যাপনচিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে পান্তাভাত বা শরীর-শীতলকারী ভাত ভেজানো জল - আমানি।

চোর ধরার সব সরঞ্জাম নিয়ে পান্তাবুড়ি“হাঁসে চড়া ঠাকুর”কে যেমন পান্তাভাত খেতে অনায়াসে নেমন্তন্ন করা যায়, তেমনি গৃহস্থের পান্তা খেতে রোজ কেমন চোর আসে সেই শিশুপাঠ্য গল্প শুনিয়ে ‘পান্তাবুড়ি’কে অবিস্মরণীয় করে গেছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। পান্তাভাতের টানে বাড়িতে যে চোর পড়তে পারে আর সেই চুরির নালিশ জানাতে খোদ রাজার শরণাপন্ন হতে হয় এ কথা ‘টুনটুনির বই’ না পড়লে জানা যেত না। রাজ দরবারে যাবার পথে শিঙিমাছ, বেল, গোবর আর ক্ষুরের সঙ্গে পান্তাবুড়ির মিতালি হওয়ায় চোর বাছাধন অবশেষে কিভাবে জব্দ হল তা কী ভোলা যায়!

পান্তাচোরের দুর্দশাছোটবেলায় ‘সহজপাঠ’-এ পড়া উস্রি নদীর ঝর্ণা দেখতে যাবার শ্রাবণ মাসের বাদলা দিনটির কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে – “সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে, পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। আমাদের কান্ত চাকর শীঘ্র কিছু খেয়ে নিক। তার খাবার আগ্রহ দেখিনে। সে ভোরের বেলায় পান্তাভাত খেয়ে বেরিয়েছে। তার বোন ক্ষান্তমণি তাকে খাইয়ে দিলে।” বুঝতে অসুবিধে নেই, সকালে পেটে পান্তা পড়লে মোটামুটি সারাদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। তাই কান্তর আর কিছু খাওয়ার গরজ নেই। ছেলেভুলানো ছড়াতেও তো রয়েছে -

পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে

কাপড় দিয়ে গায়

গরু চরাতে পাচন হাতে

রাখাল ছেলে যায়।

‘আমানি’কে ঘিরে দুই বাংলাতেই বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে নানান লোকাচার, পালা-পার্বণ, এমনকি ধর্মীয় রীতি। ঐতিহ্যবাহী পান্তাভাত মূলত ভাত সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি। আগেকার দিনে অতিথি আপ্যায়ণে গৃহস্থ বাড়িতে ভাত কখনও বাড়ন্ত হত না। বাড়ির সকলের খাওয়া দাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া ভাতটুকু মাটির পাত্রে জল ঢেলে রেখে দেওয়ার চল ছিল। সে ভাত কখনও নষ্ট হত না। সংস্কৃতে পান্তাভাতকে ‘কাঞ্জিকা’ বলে। আর একটি নাম হল 'পর্য্যুষিত অন্ন'। ‘আমানি’ শব্দটির উদ্ভব হয়েছে ‘আমপানি’ বা ‘অম্লপানীয়’ - এই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকেরা বৈশাখের প্রথম দিনটিতে ‘আমানি’ খেয়ে চাষের কাজে যান। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় গৃহিনী এক হাঁড়ি পানিতে কিছুটা আতপ চাল বা ‘আম চাল’ সারারাত ভিজতে দেন। হাঁড়িতে একটি কচি আমের ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের ভোরে সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বধূরা সকলকে ভেজা চাল খেতে দেন আর আম্রপল্লব দিয়ে সকলের গায়ে জল ছিটিয়ে দেন। এ যেন হিন্দুদের ‘শান্তির জল। প্রচলিত বিশ্বাস এই রীতি পালনের মাধ্যমে নতুন বছর সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে এক সময় এই অনুষ্ঠান ঘরে ঘরে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে পালিত হত। তবে নববর্ষে পান্তা উৎসব ঢাকায় এখনও অতি জনপ্রিয়। এপার বাংলাতেও গৃহস্থ বাড়িতে ‘আম্বজলের পাতিল’ রাখার সাবেক রীতি ছিল। প্রতিদিন তাতে পুরনো চালের ঝরঝরে অল্প ভাত আর জল রাখা হত। পাঁচ-সাত দিন পরে তা থেকে বেশ টকটক গন্ধ বেরলে জলটুকু ছেঁকে নেওয়া হত। সকালে খালি পেটে সেই জল পান করা ছিল অম্বলের রোগীর পরম উপকারী। শরীর ঠান্ডা করা ছাড়াও তার ছিল আরও অনেক গুণ।

বাঙালিদের কাছে যেমন ‘আমানি’ একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর, প্রিয় পানীয়, দক্ষিণ ভারতে এক সময় সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে ঠিক তেমনই জনপ্রিয় ছিল নীরাগরম - না! এর সঙ্গে উষ্ণ পানীয়ের কোন সম্পর্ক নেই। বরং এর অর্থ একেবারেই বিপরীত। ‘নীর’ অর্থাৎ জল আর ‘আগরম’ অর্থাৎ খাদ্য। জাউ বা জলে ভেজানো ভাত। এর একটি শ্রুতিমধুর প্রতিশব্দ আছে - নিশিনীর। নুন, লঙ্কা, লেবু আর ছাঁচি পেঁয়াজ সহযোগে অতি চমৎকার এক মর্নিং বেভারেজ। ঔপনিবেশিক আমলের আগে, বিশেষত তামিলনাড়ুতে, ভোরে উঠে সকলেরই নীরাগরম পান করার রেওয়াজ ছিল। সে সময় কফি খাওয়ার প্রচলন ছিল না। ব্রিটিশেরা এসেই কফির নেশা ধরায়। মহীশূর অঞ্চলে কফি চাষের সূচনা হয়েছিল সম্ভবত অষ্টাদশ শতকে। তবে সেই কফির অধিকাংশ যেত বিলেতের বাজারে আর সামান্য অংশের খদ্দের ছিলেন দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী ইউরোপিয়ানরা। বিশ শতকের শুরুতেও আমরা দেখি, কট্টর এক দলিত বুদ্ধিজীবী কফিকে ইউরোপীয়দের পানীয় হিসেবেই চিহ্নিত করছেন। অবস্থাটা দ্রুত বদলাতে শুরু করল প্রায় তখন থেকেই। কফির মতো নতুন এক অভিনব পানীয় নিয়ে সমাজে কৌতুহল তৈরি হল। কফিকে ভারতীয়দের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে ইংরেজরা ঢালাও বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করল - “Coffee is the elixir that drives away weariness” বা “Coffee gives vigour and energy.” দক্ষিণী সমাজে এর প্রতিফলন দেখা দিতে দেরি হল না। এর নিদর্শন আমরা দেখি Tanjore Gazetteer এ F. R. Hemingway -র লেখায় – “Among the higher classes coffee in the morning … is taken … Of recent years however a tendency has become noticeable among Shudras, even of the poorer classes, towards the use of coffee in the early morning in preference to cold rice.” আর এক সাহেব, এইচ. আর. পেট, তিরুনেলভেলি জেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন, ভোরে উঠে খালি পেটে কাঞ্জি বা ভাত-ভেজানো শীতল পানীয় খাওয়ার চিরাচরিত চল দ্রুত বদলে যাচ্ছে। স্থানীয় মানুষ এখন তার বদলে কফিকে বেছে নিচ্ছে। সমাজের এই ‘অবক্ষয়ে’ প্রবীণ মানুষেরা আফশোস করে বলছেন, আগে মানুষ তো সুস্থ শরীরে একশ বছর বাঁচত নীরাগরম পান করে! আর এখন কী অবস্থা! মাঠে যারা কাজ করতে যায়, গ্রামের সেই মেয়ে-বউরা পর্যন্ত কফি খেতে চাইছে। কিছু এলাকায় সকালে কাজে বেরোবার আগে দলিতেরাও কফি খাচ্ছে। সমসাময়িক এক তামিল শিক্ষাবিদও স্বীকার করেছেন, কফি আর চায়ের মতো নতুন পানীয়ই ইদানিং সমাজের রেওয়াজ। চা-কফি ছাড়া কেউ কাজে হাতই দেবে না। নীরাগরমের এই ‘মৃত্যু’তে তামিল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। তামিল খাদ্যাভ্যাসে এই পরিবর্তনের হাওয়া যে এক তীব্র সাংস্কৃতিক সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। শুধু নিশিনীর নয়, দই ও ঘোলকেও কোণঠাসা করে ফেলছিল কফির নেশা।

কফির প্রতি আকর্ষণের এই প্রবণতা ঠেকাতে কট্টর গান্ধীবাদীরা কফিকে ‘কুট্টি কাল’ বা ‘মদের ছোট ভাই’ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। ১৯১৪ সালে প্রচলিত তামিল ভাষার একটি চটিবই তো আর এক কাঠি ওপরে গিয়ে কফিকে তুলনা করল পতিতা রমণীর সঙ্গে, যে নিষ্ঠাবান মানুষকে নেশার প্রলোভনে একাদশী, অমাবস্যা ইত্যাদি তিথিতে আত্মসংযম ও উপবাসের মতো নিয়ম পালনের রীতি থেকে পথভ্রষ্ট করে। গোঁড়া তামিল সংস্কৃতির জনৈক পুরোধা প্রচণ্ড সমালোচনা করে লিখলেন, গত কয়েক বছর হল কফি, চা, কোকো আর মদের মতো জঘন্য কতকগুলি খাবারের উদয় হয়েছে। লোকে এগুলি সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় আর রাতে - রোজ মোট চারবার করে গিলছে। যেসব গ্রামের লোক আগে এসবের নামও শোনেনি, তারাও নাকি এখন এগুলি ছাড়া থাকতে পারছে না। নীরাগরম যেমন ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, কফি তেমনই কেড়ে নিচ্ছে ঘুম ও খিদে। দেশীয় সংস্কৃতির পরিসরে এমন পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকেও স্পর্শ করেছিল। গান্ধীকে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক চিঠিতে লিখলেন, “মাদ্রাজে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা স্থানীয় মহিলারা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তো রীতিমতো প্রতিক্রিয়াশীল এবং বহু উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ মহিলার মধ্যে পাশ্চাত্যের দোষগুলি ঢুকে পড়েছে। তাঁরা তো রোজ তিন কাপ করে কফি পান করছেন। আরও বেশি কফি খাওয়াকেও তাঁরা খুবই ফ্যাশনদুরস্ত বলে মনে করছেন।”

তামিলনাড়ুতে পান্তা ও কফির লড়াইয়ের বৃত্তান্ত তো আমরা শুনলাম। তবে দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্যেও কিন্তু পান্তার জনপ্রিয়তা কিছু কম নয়। ‘গোলাপকে যে নামে ডাকো’র মতোই পান্তার পরিচিতি বিবিধ নামে। অন্ধ্রপ্রদেশের ‘সাধ্বী অন্নম’ আবার কেরলে গিয়ে ‘পাঝাম কাঞ্জি’। প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে যা ‘গিল ভাত’ বা সাদা খিচুড়ি, পাশের ঝাড়খণ্ডের গ্রামবাসীদের কাছে তা হল স্রেফ ‘পানিভাত’। ছত্তিশগড়ে ‘বোরে ভাত’ বা ‘বোরে বাসি’। ওড়িশায় ‘পখালা ভাত’, অসমে ‘পইতা’। দেশের বাইরে স্পেনের ‘পায়েলা’ বা ইতালির ‘রিসোতো’কেও তো পান্তাভাতেরই ভায়রাভাই বলা চলে। জাপানিরা ভালোবেসে খায় ‘আমাজাক’, চিনের নুডলসের বাইরেও রয়েছে ‘জিউ নিয়াং’। ফিলিপাইনে ‘বুরং ইসদা’ আর ইন্দোনেশিয়ায় ‘তাপাই’। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যে ‘রাইস বিয়ার’ বা ‘রাইস ওয়াইন’-এর জনপ্রিয়তা, তা তো আমাদের অতি পরিচিত ‘হাঁড়িয়া’র-ই রকমফের। সবই তো ভেজানো ভাত গেঁজিয়ে তুলে তৈরি করা। আর বিরন বা বিন্নি চালের ভাত থেকে তৈরি ‘লাওপানি’র জন্যে তো পর্যটকদের কাছে অসমের আলাদা সুখ্যাতি। আদিবাসীদের অতি প্রিয় ‘পচাই’য়েরই ভালো নাম ‘ধান্যেশ্বরী’ - বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে যার দুর্দান্ত ব্র্যান্ডিং ‘মা কালী মার্কা ধেনো’ হিসেবে।

টাটকা ভাতের চেয়ে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ পান্তাভাতের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। ‘কুলিং এফেক্ট’ থাকায় গ্রীষ্মকালে এটি বিশেষ উপাদেয়। সামান্য গাঁজন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় বলে এটি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, ১২ ঘণ্টা ধরে ভিজিয়ে রাখা একশো গ্রাম পান্তাভাতে রয়েছে ৭৩.৯১ মিলিগ্রাম লোহা যেখানে একই পরিমাপের সদ্য রান্না করা ভাতে থাকে মাত্র ৩.৪ মিলিগ্রাম। একশো গ্রাম পান্তাভাতে রয়েছে ৩০৩ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৮৩৯ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম ও ৮৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম যেখানে সাধারণ ভাতে থাকে মাত্র ২১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। গাঁজন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় বলে পান্তাভাতে খুব অল্প পরিমাণে অ্যালকোহল থাকে। পান্তাভাতে আরও রয়েছে জিংক, রাইবোফ্লেভিন, ভিটামিন বি১২ ও বি৬। আয়ুর্বেদে পান্তাভাত ঠাণ্ডা খাবার হিসেবে বিবেচিত, শিশুদের জ্বর হলে এটি খাওয়ানোর পরামর্শ দেন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা।

পান্তাভাত কেবল প্রলেতারিয়েতের খাদ্য নয়। তরিজুত করে অভিজাত বর্গের রাজসিক খাবারও। নিদর্শন রয়েছে 'পাক-প্রণালী'তে।পান্তাভাতের প্রচলন ঠিক কবে থেকে বলা মুশকিল। তবে বাংলার মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুগের সাহিত্য, লোকাচার, প্রবাদ-প্রবচনে নানা ভাবে আমরা পান্তাভাতের উল্লেখ পাই। সাহিত্য ছাড়াও সপ্তদশ শতকের নথিপত্রেও এর হদিস রয়েছে। আর তা থেকে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নুন আনতে পান্তা ফুরায়’ প্রচলিত প্রবাদে আমরা এটাকে গরিবের খাবার বলেই জানি। কিন্তু পান্তাভাত যে কেবল সর্বহারা শ্রেণীর বেঁচে থাকার রসদ তা নয়। মুঘল আমলে সম্রাটের প্রাসাদের মুক্তাঙ্গনে যে গান বাজনার আসর বসত, তাতে হাজির থাকতেন অভিজাত শ্রেণীর নাগরিকেরা। তাঁদের আপ্যায়নের জন্যে ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে বিশেষ করে থাকত পান্তাভাত। হুসেন শাহের আমলে সমাজের ওপরতলার মানুষও সমান তৃপ্তির সঙ্গে ভোরে উঠে আমানি পান করতেন। পরবর্তীকালে বাংলার রান্নাবান্নার যে সব বই প্রকাশিত হয় তাতেও পান্তাভাতের আভিজাত্যের সমর্থন মেলে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের ‘পাক প্রণালী’তে “গোলাপী পর্য্যুষিতান্ন” রান্নার রাজকীয় বিবরণ রয়েছে যা অবশ্যই সমাজের অত্যন্ত বিত্তবান শ্রেণীর রসনার কথা মনে রেখেই। কারণ, তাতে মৃগনাভীর মতো দুষ্প্রাপ্য উপকরণের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “প্রখর গ্রীষ্মের সময় এই অন্ন অতি উপাদেয় এবং তৃপ্তিকর”। একবার সেই বিবরণে চোখ বোলানো যাক -

গোলাপী পর্য্যুষিতান্ন

উপকরণ: চাল - ১ সের / চিনি - ২৫০ / মৃগনাভী - ২৫০ / গোলাপ জল ২৫০

প্রণালী: চিনির রস তৈরি করে মৃগনাভী ও গোলাপ জল ঢেলে পাত্রটি ঢেকে রেখে দিতে হবে। এবার ভাত হলে মাড় গেলে ঠান্ডা হলে আগে রেখে দেওয়া পাত্রের জলে ভাত ঢেলে দিতে হবে। জলের পরিমাণ কম মনে হলে প্রয়োজন মত শীতল জল দিতে হবে। ছয়-সাত ঘন্টা পরে আস্বাদ করলে বোঝা যাবে পর্য্যুষিতান্নের উৎকর্ষ। পাতি বা কাগজি লেবুর রস সহযোগে এটি হয়ে ওঠে আরও সুস্বাদু।

আমরা তো আর মৃগনাভি পাব না, তবে কোন ভেষজ উদ্যান থেকে কস্তুরি লতা জোগাড় করতে পারলে দইয়ের স্বাদ ঘোলে মেটাবার সামান্য উদ্যোগ নিলে কিন্তু মন্দ হয় না।

বিপ্রদাসের পর ১৯২১ সালে প্রকাশিত কিরণ লেখা রায়ের ‘বরেন্দ্র রন্ধনে’ আমরা দেখি তিনিও ‘পর্যুষিত অন্ন’ তৈরির বিভিন্ন প্রণালীর হদিস দিচ্ছেন। তবে তাতে মৃগনাভির কথা বলা নেই। বরং তার প্রস্তুতি মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের মধ্যেই। তিনি লিখেছেন, ভাত ভিজিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে তা কিছুটা অম্লস্বাদ বিশিষ্ট হলে তার সঙ্গে নুন, ছোট পেঁয়াজ, ঝাল-কাসুন্দি ইত্যাদি দিয়ে মেখে খেতে হবে। কাঁচা আম দেওয়া মটর ডালের চচ্চড়ি, কাঁঠালের ঝাল, বেস্যরী এসব দিয়েও খেতে অতি উত্তম। ‘ঘোল পান্তা’ করার পদ্ধতিও তিনি জানিয়েছেন।

তাঁর লেখাতে আরও রয়েছে, দুর্গাপুজোয় বিজয়া দশমীর দিন, দর্পণ-বিসর্জনের আগে, পান্তাভাত ও নালের বেস্যরী দিয়ে মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। আমার ছোটমাসির বাড়িতে অবশ্য দেখেছি একটু অন্য নিয়ম। মাসির শ্বশুরবাড়ি ছিল নোয়াখালিতে। সেই পারিবারিক ধারা মেনে আজও দক্ষিণ কলকাতায় মাসির বাড়ির পুজোয় মহানবমীতে দেবীকে নিবেদন করা হয় পান্তাভাত, ডাল-পাতুরি, নটেশাক ভাজা। সঙ্গে খিচুড়ি, বেগুনি, লাবড়া, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি। এই ‘পান্তাভাত’-এর টানে নবমীতে মাসীর বাড়ি আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। মাসীর হাতের গুণে গন্ধরাজ লেবু দিয়ে সেই ‘পান্তা’-প্রসাদের স্বাদ এমনই যে আমি নিশ্চিত পাশে পোলাও-মাংস থাকলেও আমি ওদিকে মোটেই তাকাতাম না! আমার এক নবীন বিজ্ঞানী ও কবি বন্ধুর মুখে শুনেছি, তাঁদের বারাসাতের আবাসনে বিসর্জনের পুজোর ভোগ দেওয়া হত পান্তাভাত আর কচুর শাক। সমবেত মেয়ে-বউয়েরা হাতে অপরাজিতার লতা পরে সেই ভোগ খেতেন। বন্ধুটি বলছিলেন, “মাটির সরার জলে দুর্গার মুখ দেখতাম নিচু হয়ে, ঠাকুরমশাই কুশ দিয়ে জলের স্তর নাড়িয়ে বলতেন, অ্যাই! হয়ে গেল বিসর্জন!” শুধু দুর্গাপুজো নয়, সরস্বতী ও মনসা পুজোর সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে পান্তাভাত। বিশেষত রাঢ়বঙ্গের পুরুলিয়ায় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে ঘরে ঘরে পালিত হয় মনসাপুজো। চাঁদ সদাগরের বংশধর গন্ধবণিক সম্প্রদায় ভক্তিভরে এই পুজো করেন। বাড়িতে মহিলাদের উপোস থাকে। পালিত হয় অরন্ধন। আর বাড়ির অন্যান্যরা খান আগের রাতের পান্তাভাত। সেদিন চার প্রহরে হয় চার বলি। হাঁস, পাঁঠা, পায়রা ও মাগুর মাছ। মাঘ মাসে বাংলার সর্বত্র সরস্বতী পুজোর সময় শীতল ষষ্ঠীর প্রচলন আছে। শীতলামঙ্গলে এই দিনটিকে পান্তাষষ্ঠী বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। বসন্ত রোগ নির্মূলে এবং ঋতু পরিবর্তনের সময় শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পান্তার গুণগান করা হয়েছে প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও।

সাধারণ গৃহস্থের জীবনে পান্তা খাওয়ার মেয়েলি অধিকার প্রতিষ্ঠার ছবি দারুণ ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’ গল্পে। গুরুচরণের শেষ নিঃশ্বাসটি যখন বের হয় হয়, তখন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বরদাসুন্দরী সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে “এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচালঙ্কা এবং চিংড়ি মাছের ঝাল চচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল তখন স্তূপাকৃতি ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, দুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব তারও সময় পাওয়া যায় না।” বরদাসুন্দরীর পান্তা খাওয়ার এই নির্লিপ্তি যেন ‘মনসার ভাসানে’র সনকার পান্তা-প্রীতি মনে করিয়ে দেয় – “পান্ত যে ওদন তাহে পোড়া মীন / পাইলে ভোজন করি।” আবার, “ফুল্লরার বারোমাস্যা”য় আমানির উল্লেখ পাই একটু ভিন্ন ব্যঞ্জনায় – “দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান / আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান”।পান্তাকে ঘিরে সংসারে শাশুড়ি ও বৌমার চিরন্তন রেষারেষি ফুটে উঠেছে একাধিক বাংলা প্রবচনে – “শাশুড়ি নেই, ননদ নেই কারে করি ডর / আগে খাই পান্তাভাত, শেষে লেপি ঘর।” কিংবা “কলির কথা কইগো দিদি কলির কথা কই / গিন্নির পাতে টক আমানি, বউ-এর পাতে দই”। অলস, নিষ্কর্মা রমণীর কথা বলতেও সমাজের কণ্ঠে শ্লেষের সুর – “মোটে মা রাঁধে না / তায় তপ্ত আর পান্তা!” সংসারের আর্থিক পরিস্থিতির সূচক হিসেবেও উঠে এসেছে পান্তার কথা – “পান্তাভাতে নুন জোটে না, বেগুন পোড়ায় ঘি”। লৌকিক প্রশস্তিতে রয়েছে পান্তার গুনগান। “বারো মাসে তের পর্ব আর বলব কি? / পান্তাভাতে বেগুন পোড়া, গরম ভাতে ঘি”। এই সূত্রেই মনে পড়ে যায় জনপ্রিয় হিন্দি ছবি ‘নামকিন’। হিমাচলের প্রত্যন্ত গ্রামে তিন বিবাহযোগ্যা কন্যাকে নিয়ে বৃদ্ধা মায়ের সংসারে যাঁতায় মশলা গুঁড়ো করতে করতে শাবানা আর শর্মিলা লিপ দিচ্ছেন আশা ভোঁসলের গাওয়া গুলজারের লিরিকে “আঁকি চলি, বাঁকি চলি, পান্তাভাতে টাটকা বেগুন পোড়া”। রাহুল দেব বর্মনের মন মাতানো ওই লোকগীতিই যেন নতুন করে বাংলার গন্ডি ছাড়িয়ে সারা দেশে পান্তাভাতকে তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দিল।

শুধু হিন্দি গান কেন, পল্লীবাংলার জারি গানেও আছে, “আমি তারপরে বন্দনা করি পার্বতীর পাও / (এই) হারা রাত্তির জারি গাইয়া কালাইন্যা ভাত খাও”।ওড়িশার পখালা থালি -- সুদর্শন পট্টনায়েকের অনবদ্য বালি-ভাস্কর্য

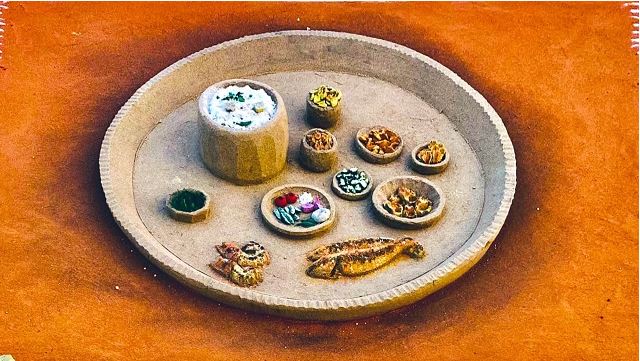

রসগোল্লা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ওড়িশার বিতন্ডার কথা তো সবার জানা। এবার পান্তাভাত নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে নতুন করে পারস্পরিক সংঘাত বাধলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পান্তাভাত যত প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয় হোক না কেন, ওড়িশায় গ্রীষ্মের আবাহনে প্রতিবছর ২০ মার্চ তারিখটি পালিত হয়ে আসছে ‘আন্তর্জাতিক পখালা দিবস’ হিসেবে। সুবিখ্যাত শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালি দিয়ে গড়ে তুলেছেন ‘পখালা থালি’র অনুপম ভাস্কর্য। আমাদের ‘আমানি’ আবার ওড়িশায় ‘তঙ্ক তোরানি’। জগন্নাথ দেবের সকালের ভোগ আরতি, দুপুরে ও সন্ধ্যায় ‘মধুর পখালা’, ‘সুভাষ পখালা’ ইত্যাদি নিবেদন করার রীতি রয়েছে। এছাড়া স্থানীয়দের মধ্যে ‘জিরা পখালা’, ‘দহি পখালা’, ‘গরম পখালা’ ও ‘বাসি পখালা’ খুব জনপ্রিয়। পান্তাভাতের সঙ্গে থাকে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, বড়ি ভাজা গুঁড়ো, শাক ভাজা, মাছ ভাজা আর কুমড়ো ফুলের বড়া। ওড়িশি সঙ্গীত সুধাকর পন্ডিত বালকৃষ্ণ দাস তাঁর অপূর্ব সুরের জাদুতে ‘পখালা’কে অবিস্মরণীয় করে তুলেছেন।অসমের গ্রামাঞ্চলে সকালের জলখাবার মানেই পইতাভাত। সেখানে সারাদিনে-রাতে তিনবার ভাত খাবার চল। সর্ষের তেল, লঙ্কা ও আলুভর্তা সহযোগে পইতাভাত ও কড়কড়া (জল-ঝরানো, ঠান্ডা) ভাত খেতে সকলেই ভালোবাসেন। আমাদের এই বঙ্গেও সাবেক আমলে বাড়ির মহিলারা এই কড়কড়া ভাত খেতেন বিশেষত শীতকালে সারারাত ছাদে রেখে হিম পড়া বোয়াল মাছের বাসি ঝোল দিয়ে। অসমের খেত-খামারে কাজ করার ফাঁকে চাষি ও মজুরেরা দু-দন্ড জিরোবার সময় ‘গামোসা’র পুঁটুলি থেকে বের করে ‘কোমল চাল’ আর কলা বা কয়েক কোয়া কাঁঠাল। ওই দিয়ে মেখেই তাদের দুপুরের খাওয়া। উত্তরপূর্বাঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ হল, পান্তাভাত খেলে শরীরে বাঘের শক্তি হয়। বিহু-র সময় তো চারিদিকে উৎসবের আমেজ। সে সময়ের সুখাদ্য হল বাঁশের মধ্যে বিরন ধানের চাল পুরে তৈরি করা ‘স্টিকি রাইস’ বা ভাত আর তার সঙ্গে ঘরে পাতা দই বা কষা মাংস। আবার কলাপাতায় মুড়ে ভাপিয়ে রান্না করা ‘সেওয়া দিয়া ভাত’ স্থানীয় জনজাতির কাছে খুব প্রিয়। দুধ-পান্তাও পাতা হয়। এতে দুধে ভাত ভিজিয়ে রাখা হয়। কখনও চিড়া, কলা, গুড়, দই ও লেবুর পাতা কুচি দিয়ে পরিবেশন করা হয় পান্তাভাত। ১৯৯৮ সালে জাহ্নু বড়ুয়া পরিচালিত ছবি ‘পখী’তে আমরা দেখি সেই অনাথ মেয়েটির গৃহের আশ্রয়ে ফিরে আসার অর্থ হল এক বাটি পইতাভাত আর ব্রহ্মপুত্র থেকে ধরা টাটকা মাছ ভাজা। যোরহাটের বিশিষ্ট গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক জুবিন গর্গ পইতাভাতকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছেন তাঁর সাম্প্রতিক গানে

মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের কিশোয়ার চৌধুরী সম্প্রতি পান্তাভাতকে আন্তর্জাতিক নজরে তুলে এনে বদলে যাওয়া ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসকে যেন উস্কে দিলেন। আমাদের স্বাদ-কোরক ভুলতে বসেছিল পান্তার দীর্ঘ ঐতিহ্য। তবে এ কথা ভুললে চলবে না, সাহেবদের সঙ্গে পান্তার পরিচয় কিন্তু মোটেই এই প্রথম নয়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নীলবিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসে দেখি সাহেবরা পরমানন্দে চেটেপুটে পান্তা খাচ্ছেন। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ ও আক্রমণের ভয়ে সেই রাতে ভবানীপুর নীলকুঠিতে থেকে গেলেন সেখানকার দুর্দান্ত ম্যানেজার কোল্ডওয়েল, সঙ্গে ম্যালিসন ও শিপটন। কুঠির বেয়ারা শ্রীরাম মুচিকে সাহেব নির্দেশ দিলেন, "বাগান হইটে লেবো লইয়া আসিবে। এক ডজন, দশটা আর দুইটা, লেবো লইয়া আসিবে। বুঝিলে?" এরপর দেখি পরদিন "সাহেবরা ছোট হাজারি খেলে বড় অদ্ভুত ধরণের। এক কাঁসি পান্তাভাত এক ডজন লেবুর রস মেখে। রাত্রের টেবিলের ঠান্ডা হ্যাম। একটা করে আস্ত শশা জন পিছু। চার পাঁচটা করে খয়রা মাছ সর্ষের তেলে ভাজা। বহুদিন বাংলাদেশের গ্রামে থাকবার ফলে ওদের সকলেরই আহার বিহার এদেশের মতো হয়ে গিয়েছে। ওরা আম-কাঁটালের রস দিয়ে ভাত খায়। ... ওদের দেখে বিলেত থেকে নবাগত বন্ধু-বান্ধবেরা মুখ বেঁকিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে – ‘Gone native!’ ওরা গ্রাহ্যও করে না।" দেখা যাক এবার মাস্টারশেফের দৌলতে বর্তমান প্রজন্ম জিমে যাওয়ার আগে একবাটি পান্তা খেয়ে যায় কিনা।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।সুপর্ণা দেব | অনুরাধা কুন্ডা | জারিফা জাহান | দীপঙ্কর দাশগুপ্ত | পারিজাত ব্যানার্জী | তির্যক | কেকে | কুন্তলা বন্দ্যোপাধ্যায় | পান্তাসূচী - আরও পড়ুনমধুরেণ - দীপঙ্কর দাশগুপ্তআরও পড়ুনজামায়াতের কার্যকরী নির্বাচনী কৌশলে দেশের বাছাইকৃত এলাকায় চমকের গল্প। - লতিফুর রহমান প্রামানিকআরও পড়ুনএপস্টাইন এর ফাইল - একটি কেলেঙ্কারি, নাকি একটি ব্যবস্থা: বৈশ্বিক পুঁজির Eros - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনতালিকা সংশোধন নাকি কাঠামো সংশোধন – প্রয়োজন কিসের? ভোটার হাজির - কন্ঠ কৈ? - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

kk | 68.184.***.*** | ২৯ জুলাই ২০২১ ২০:১২496189

kk | 68.184.***.*** | ২৯ জুলাই ২০২১ ২০:১২496189খুব ভালো লাগলো এই লেখা। এত ইনফর্মেটিভ!

দীপংকর চক্রবর্তী | 2405:201:800a:b045:34ef:55cf:7ad4:***:*** | ২৯ জুলাই ২০২১ ২০:৪১496190

দীপংকর চক্রবর্তী | 2405:201:800a:b045:34ef:55cf:7ad4:***:*** | ২৯ জুলাই ২০২১ ২০:৪১496190এই লেখাটা আমার কাছে 'পান্তাভাতের জানতা কথা'। মানে পান্তাভাত সম্পর্কে যত কথা জানা যায়, সব তথ্যের সমাহার।

-

Dipak Das | ২৯ জুলাই ২০২১ ২৩:২৫496196

দারুণ লেখা দাদা।

আমি কিছু সংযোজন করতে চাই। মূলত পালা পার্বণের পান্তাভাতের কথা বলব। বৈশাখ মাসে গ্রামে শীতল পুজো হয়। পুজোর এক সপ্তাহ আগে মন্দিরের সেবায়েতদের ঠিক করা ঢাকি ঢ্যাড়া পিটিয়ে যান গোটা গ্রামে। ‘২৩ বৈশাখ গ্রামে শীতলা পুজো। ওই দিন ঠান্ডা উপোওওস’। তার পর বাজিয়ে দেন ঢাক। ২৩ বৈশাখ কল্পিত দিন। যে বছর যে রকম দিনে পড়ে আরকী। তা ঠান্ডা উপোসটা কী? নিয়ম অনুযায়ী ওইদিন গ্রামের কোনও বাড়িতে উনুন জ্বলবে না। খেতে হবে পান্তা ভাত। ছোটবেলায় এইদিনটা বেশ মজা হত। বাড়িতে চপ আসত পান্তা ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য। গ্রামে তখন চপের দোকান কোথায়? দেড় কিলোমিটার দূরে বড়গাছিয়া বাজারে। বাবার ছুটি থাকলে চপ আনত বাজার থেকে। ওইদিন অনেক বাড়িতেই চপ লাগত বলে পাড়ায় কেউ কেউ একদিনের জন্য হাঁড়ি উনুন নিয়ে বসে যেত। বাবার ছুটি না থাকলে আমরা সেখান থেকে চপ আনতাম। তবে তার স্বাদ বাজারে কালোর দোকানের চপের ধারে কাছে আসে না। পান্তা ভাতের সঙ্গে আলু সিদ্ধ কাঁচা লঙ্কা আর কালোর চপ। তোফা ব্যাপার।

চৈত্র মাসে হয় ব্রহ্মা পুজো। এই পুজো প্রথমে আমাদের গ্রামে ছিল না। একটা পাড়ায় পুজো শুরু হয় হঠাৎ। পুজোর দিন আবার ঠান্ডা উপোসের ঢ্যাড়া। গ্রামের সবাই যে ঠান্ডা উপোস পালন করত তা নয়। তবে এখনও আমাদের বাড়িতে ঠান্ডা উপোস পালন করা হয়। খারাপ লাগে না গরম কালের দুপুরে পান্তা খেতে। ছুটি থাকলে এক পেট পান্তা খেয়ে তোফা ঘুম।

আপনি মনসাপুজো আর অরন্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন। হাওড়া-হুগলিতে অরন্ধন পালিত হয়। তবে সেটা ভাদ্র মাসে। আমাদের হাওড়া জেলায় অরন্ধনকে বলে রান্না পুজো। রান্না পুজোর দু’টো রকমফের প্রচলিত আমাদের গ্রামে। ইচ্ছে রান্না আর বুড়ো রান্না। ইচ্ছে রান্না মানে গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর সুবিধা মতো ভাদ্র মাসের যে কোনও দিন পালন করা। আর বুড়ো রান্না হয় বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন। অর্থাৎ ভাদ্র সংক্রা্ন্তির আগের দিন। সংক্রান্তির দিন হয় পান্না। বিশ্বকর্মা পুজোও সেদিনই পড়ে। রান্না পুজোয় প্রচুর ভাজাভুজি থাকে।যেগুলোর অন্যতম হল কুচোনো নারকেল ভাজা। কেউ কেউ কোরা নারকেলও ভাজেন। আর থাকে ওল ভাজা। সাধারণত আমরা যে ভাবে ওল ভাজা খাই সেরকম নয়। গুড় দিয়ে বিশেষ পাকে ভাজা হয়। খেতে দারুণ লাগে। চালতার চাটনি অপরিহার্য থাকে। কেউ কেউ কুমড়ো বড়ি চুনো মাছ দিয়ে টক করেন। এগুলোও অমৃত। এছাড়া মাছ আর ডাল তো থাকেই। এই সব রান্না মনসাকে উৎসর্গ করা হলে তবেই খেতে পান অন্যরা। এই পুজোয় মনসার কোনও মূর্তি থাকে না। ফণিমনসার একটা ছোট ডাল কেটে উনুনশালে রেখে পুজো করা হয়। খাবার উৎসর্গ করা হয়। রান্না করা খাবার দিয়ে পুজো করা হয় বলেই এটা রান্না পুজো।

আমরা আমাদের গ্রামের একমাত্র বাঙাল। আমাদের বাড়িতে রান্না পুজোর প্রচলন নেই। তাই ঘটি পড়শিদের বাড়িতে নেমতন্ন পাই। আমাদের নেই বলে সকলেই নেমন্তন্ন করে। রক্ষা করাটা বেশ চাপের হয়। নেমন্তন্ন রাতে থাকলে গরম খাবার। পান্নার দিন হলে পান্তা। তবে গরমের থেকে পান্তাতেই বেশি মজা।

-

Dipak Das | ৩০ জুলাই ২০২১ ০০:০৯496199

আরেকটা তথ্য দাদা।

আমার মামার বাড়িতে একটা সংক্রান্তির পান্তা দেখেছিলাম। মায়ের মুখে শোনা। এই রীতিকে বলে আশ্বিনে রান্না কার্তিকে খাওয়া। আলাদা কোনও নাম আছে কিনা জানি না। আমার মামার বাড়ির শিকড় পূর্ববঙ্গে। সুতরাং এই রীতির শিকড়ও সেখানে।

সকালে পান্তা খাওয়াও দেখেছি। বেলপাহাড়ির ইন্দিরা চক থেকে আমাদের ছোটা হাতি ছুটছে আমঝর্নার দিকে। পথের ধারে কিছু বাড়ি। বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে বসে একটা বাচ্চা মেয়েকে উবু হয়ে বসে পান্তা খেতে দেখেছিলাম। কানা উঁচু বাটি থেকে মেয়েটা যখন গ্রাস মুখে তুলছে,স্পষ্ট দেখেছি জলে ভেজা পুরো সাদা ভাত। তাতে কিছু ছিল কিনা জানি না। এটুকু জানি পান্তাভাতের ওই জলটা ফেলা যাবেনা। কালকেতুর আমানি খাওয়ার কথা তো জানি। কালকেতু তো জঙ্গলমহলেরই বাসিন্দা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তো পশ্চিম মেদিনীপুরের আড়রায় গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিলেন ডিহিদার মামুদ শরিফের তাড়া খেয়ে।

Question | 184.148.***.*** | ৩০ জুলাই ২০২১ ০১:১৪496200

Question | 184.148.***.*** | ৩০ জুলাই ২০২১ ০১:১৪496200১২ ঘণ্টা ধরে ভিজিয়ে রাখা একশো গ্রাম পান্তাভাতে রয়েছে ৭৩.৯১ মিলিগ্রাম লোহা যেখানে একই পরিমাপের সদ্য রান্না করা ভাতে থাকে মাত্র ৩.৪ মিলিগ্রাম। একশো গ্রাম পান্তাভাতে রয়েছে ৩০৩ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৮৩৯ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম ও ৮৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম যেখানে সাধারণ ভাতে থাকে মাত্র ২১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম।

গাঁজন (fermentation) হলে মিনারেল সৃষ্টি হচ্ছে নাকি? এর তথ্য সূত্র আছে?

-

যদুবাবু | ৩০ জুলাই ২০২১ ০৬:৩২496206

দারুণ লেগেছে লেখাটা। তথ্যবহুল কিন্তু ভারাক্রান্ত মনে হয়নি।

-

বিপ্লব রহমান | ৩১ জুলাই ২০২১ ০৮:১৫496226

বাপ্রে! এ দেখি পান্তা সমগ্র

উৎপল দাস | 223.19.***.*** | ০১ আগস্ট ২০২১ ১১:২২496270

উৎপল দাস | 223.19.***.*** | ০১ আগস্ট ২০২১ ১১:২২496270পান্তাভাতের আবহে আরেকরকম ভাতের কথা বলা চলে ৷ বাসি শুকনো ভাত ৷ আমাদের এলাকায় তাকে কড়কড়ে ভাত বলা হয় ৷ সাধারণতঃ শীতের দিনে এই ভাতটা প্রতি বাড়িতেই পাওয়া যেত ৷ অল্প মুড়ির সাথে কাঁচা সরষের তেল আর লংকা পোড়া মেখে খেতাম ৷ সঙ্গে থাকত আলুসিদ্ধ , ছোটপেঁয়াজ ৷ আমাদের এই খেয়েই স্কুলে যেতে হত ৷ কারণ সকাল থেকে মা-কাকিমা ব্যস্ত থাকতেন ধানের মরাই তৈরী করা , ধানসেদ্ধ করা , খড় গুছানো ইত্যাদি কাজে ৷

-

Saswati Basu | ০৪ আগস্ট ২০২১ ১২:৩০496402

Saswati Basu | ০৪ আগস্ট ২০২১ ১২:৩০496402 পান্তা সম্পর্কে বিশদ জানা গেলো। ধন্যবাদ । কিন্তু 'পান্তা' শব্দ টি কি ভাবে এলো জানা হল না ।

-

Prabhas Sen | ১৪ আগস্ট ২০২১ ১০:০৭496748

অত্যন্ত নিপুণ, তথ্য ও রস সমৃদ্ধ রচনা! লেখকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা বেড়ে গেল!

সন্তোষ বন্দোপাধ্যায় | 2401:4900:3ee5:89fb:0:46:4c4c:***:*** | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৯:৩৩498099

সন্তোষ বন্দোপাধ্যায় | 2401:4900:3ee5:89fb:0:46:4c4c:***:*** | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৯:৩৩498099- এখন তো পান্তা ভাতের জায়্গায় এসেছে বোতলের জল, ফান্টা স্থান নিয়েছে পানতা'র।আরে দাদা , মুড়ি চিড়া এসব কুসংস্কার বলে গণ্য হচ্ছে। সদা সতর্ক মা রা বাচ্চা দের দিচ্ছে ম্যাগী, কর্নফ্লেক্স, চীজ বাটার টোস্ট ইত্যাদি। খাওয়া দাওয়ার ধরন টাই পাল্টে গেছে, বিশ্বায়নের যুগে।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।