- বুলবুলভাজা আলোচনা বিবিধ বুলবুলভাজা

-

ত্রিপুরার রাজপরিবার ও 'কৌটিল্য' রবীন্দ্রনাথ

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

আলোচনা | বিবিধ | ১১ মে ২০২১ | ৯২১১ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন)

১৮৮৩ সাল। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য প্রিয় মহিষী ভানুমতী দেবীর মৃত্যুতে শোকাকুল। বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে সবে আগরতলায় ফিরে এসেছেন। প্রিয়াবিরহে কাতর বীরচন্দ্র শোকের ভার লাঘবে মন দিয়েছেন কবিতা রচনায়। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলার পৃষ্ঠপোষক ছাড়াও তিনি নিজেও ছিলেন একজন কবি। ঠিক এমনই একটা সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর হাতে এল তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য 'ভগ্নহৃদয়'। সদ্য বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তাঁর এই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮১ সালে। রাজার বিরহী অন্তরে রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য প্রবল ভাবে নাড়া দিল। 'ভগ্নহৃদয়'-এর কবিতাগুলির মধ্যে তিনি যেন নিজের মনের সুর শুনতে পেলেন। তিনি স্থির করলেন প্রতিভাবান 'বালক' কবিকে তিনি রাজকীয় অভিনন্দন জানাবেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাই বীরচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ও বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত রাধারমণ ঘোষকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোতে শুধু এই কথা জানাবার জন্যে যে এই নবীন কবির মধ্যে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে ভবিষ্যতের 'শ্রেষ্ঠ কবি'র সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন এবং সেই কারণেই তাঁকে তিনি তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই ঘটনার সূত্রেই ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। সেদিন রাজার অভিনন্দনে রীতিমতো অভিভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও। কারণ, সে সময়ে বাংলাদেশের সমালোচকেরা 'ভগ্নহৃদয়'কে দুর্বল কাব্যসৃষ্টি বলে উপহাস করেছিলেন। সাহিত্যচর্চার শুরুতে এ ধরনের নেতিবাচক সমালোচনায় তিনি কিছুটা মুষড়ে পড়েছিলেন।

এই ঘটনার প্রায় তিন দশক পরে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বা নানা সময়ে আরও বিবিধ খ্যাতি অর্জন সত্ত্বেও তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনের প্রথম স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। মহারাজা বীরচন্দ্রের বিস্ময়কর দূরদর্শিতার প্রতি আজীবন তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে আমরা দেখি কবি লিখেছেন, "...মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়েছিলেন।" অন্য এক অনুষ্ঠানেও কবি বলেছিলেন, "জীবনে যে যশ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনই আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তাকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে দেখেছিলেন।"

সেই সূত্রেই ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শান্ত, ছোট্ট রাজ্যের রাজ-পরিবারের চার পুরুষের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা অটুট ছিল দীর্ঘ ছয় দশক ধরে। বীরচন্দ্রের পরেও তাঁর পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য, যুবরাজ ব্রজেন্দ্রকিশোর ও রমেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে কবির সম্পর্কের পারস্পরিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ত্রিপুরা রাজের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও সমর্থন কবি যেমন পেয়েছিলেন, তেমনই রাজকার্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে রাজ পরিবারকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার বিস্ময়কর অবদানও রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের ভুবনের বাইরে কবির এই প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছিল ত্রিপুরাতেই।

প্রিয় বন্ধু মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ও রবীন্দ্রনাথমহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে ত্রিপুরায় নবযুগের সূচনা হয়েছিল। প্রজানুরঞ্জক রাজা হিসেবে তাঁর খ্যাতির বাইরেও তিনি ছিলেন শিল্প, সাহিত্য, চারুকলার প্রকৃত সমঝদার। গুণী শিল্পী ও গায়কদের উপস্থিতিতে ত্রিপুরার রাজসভায় তখন নক্ষত্র সমাবেশ ঘটেছিল। বিখ্যাত রবাবী কাশেম আলী খাঁ, সুরবীণ বাদক নিসার হোসেন, এস্রাজ বাদক হায়দর খাঁ, সেতার বাদক নবীন চাঁদ গোস্বামী, বেহালা বাদক হরিদাস, পাখোয়াজ বাদক কেশব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র ও রাজকুমার বসাক, গায়ক ভোলানাথ চক্রবর্তী ও যদুনাথ ভট্ট তাঁর সভায় স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তার আগে যদুভট্ট যখন কাশ্মীরে ছিলেন তখন কাশ্মীর রাজ তাঁর গান শুনে বলেন, "আপনার দেশে একজন বাঙালি রাজা সঙ্গীতে অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছেন, আপনি কি তাঁকে স্বরচিত গান শোনান নি?" যদুভট্ট লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি কলকাতার রাজা দিগম্বর মিত্রের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে বীরচন্দ্রের দরবারে হাজির হন। যদুভট্টের গানে মুগ্ধ হয়ে বীরচন্দ্র তাঁকে 'তানরাজ' উপাধি দেন। এঁরা কেউ এসেছিলেন কাশ্মীর থেকে, কেউ গোয়ালিয়র বা উত্তরপ্রদেশ থেকে। ঈমানি বাঈজি আর চন্দা বাঈজি এসেছিলেন রামপুর আর বারাণসী থেকে। সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের নিরিখে বীরচন্দ্রের রাজদরবার তখন আধুনিক যুগের বিক্রমাদিত্যের সভা। তিনি নিজেও ব্রজবুলির সুমিষ্ট পদাবলীর ধাঁচে কবিতা ও গানের ছটি বই রচনা করেছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত লিখেছেন, বীরচন্দ্রের প্রতিভার প্রভাব এমনই ছিল যে তখনও সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত কুকি সমাজেও কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা দেখা গিয়েছিল।

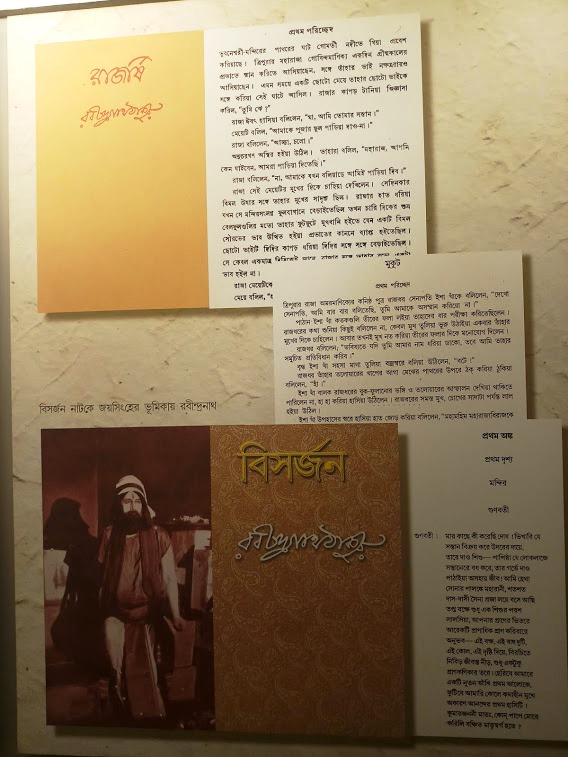

কাজেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যপ্রেমী বীরচন্দ্রের সম্পর্কের গভীরতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নে পাওয়া গল্প 'রাজর্ষি'কে ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ করতে রাজার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। 'রাজর্ষি' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিসর্জন' নাটক। আবার অমর মাণিক্যের রাজত্বকালের ঘটনা নিয়ে তিনি লিখেছেন গল্প, 'মুকুট।' অবশ্য বীরচন্দ্রকে চিঠি লেখার আগেই 'রাজর্ষি' ও 'মুকুটে' ত্রিপুরার কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য, প্রাকৃতিক বর্ণনা, এমনকি জুম চাষের উল্লেখও দেখা যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এইসব তথ্য তিনি সম্ভবত জোগাড় করেছিলেন ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থের সম্পাদক ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহ-সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহের কাছ থেকে। রবীন্দ্রসাহিত্যে ত্রিপুরার পটভূমি যেমন ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে রাজ্যটিকে, তেমনই তা ইতিহাস চর্চার নতুন দিগন্তও খুলে দিয়েছে। 'রাজর্ষি'র গোবিন্দ মাণিক্য কি সত্যি ঋষিতুল্য রাজা ছিলেন? তিনি কি ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ এড়াতে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন? নাকি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন? 'মুকুটে'র অমরমাণিক্যের পুত্র কি আরাকান রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুকুট এনেছিলেন? নাকি মগ-রাজা ত্রিপুরার রাজকুমারদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে গুপ্তচরের মাধ্যমে গজদন্ত মুকুট পাঠিয়েছিলেন ত্রিপুরা শিবিরে? সাহিত্য আর ইতিহাসের অলিন্দে এই সব প্রশ্নের নিরসন আজও হয়নি।

রবীন্দ্র-সাহিত্য: পটভূমি ত্রিপুরাতবে স্মরণ করা যেতে পারে, 'ভগ্নহৃদয়' বা 'রাজর্ষি'র সূত্র ছাড়াও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল এর অনেক আগেই। বীরচন্দ্রের পিতা মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য একবার গভীর রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্য চেয়েছিলেন। সেই সময়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে দ্বারকানাথের ছিল সুসম্পর্ক আর কলকাতার সমাজেও তিনি ছিলেন বিরাট প্রভাবশালী। মহারাজা কৃষ্ণকিশোর সেই রাজনৈতিক সমস্যা থেকে উদ্ধার পান দ্বারকানাথ ঠাকুরের সক্রিয় সহযোগিতায়। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি'র ঐতিহাসিক উপাদান চেয়ে বীরচন্দ্রকে যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি অতীতের পারিবারিক পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বীরচন্দ্রও চিঠির জবাবে লিখেছিলেন, "...সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই, আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম।..."

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৮৯৬ সালের শেষে মহারাজা রাধাকিশোর সিংহাসনে বসেন চল্লিশ বছর বয়সে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই সমবয়সী। দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। রাধাকিশোরের রাজত্বের ছমাস কাটতে না কাটতেই ১৮৯৭ সালের প্রবল ভূমিকম্পে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে করুণ আর্থিক অবস্থার মুখোমুখি হয় রাজ্য এবং তার মধ্যেই রাজপারিষদদের স্বার্থপর আচরণে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। রাধাকিশোরের একান্ত অনুরোধে তাঁকে সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভেবে অবাক হতে হয়, সাহিত্যের নান্দনিক বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে বিরাট ধৈর্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে রাষ্ট্রশাসনের কূটিল বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজে ত্রিপুরায় হাজির হয়ে শাসন ব্যবস্থার নানা ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করে উপযুক্ত বিশ্লেষণ সহ একটি গোপন নোট পাঠান রাজার কাছে। তাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে কবির বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে -- "রাজ্যের মধ্যে দুইটি স্বাভাবিক ভাগ আছে। একটি মহারাজের স্বকীয় আর একটি রাষ্ট্রগত। উভয়কে জড়ীভূত করিয়া রাখিলে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে। এই উপলক্ষ্যে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয় এবং এই দুটি বিভাগের সন্ধিস্থলে নানা প্রকার দুষ্ট চক্রান্তের অবকাশ থাকিয়া যায়।"

ত্রিপুরায় লেখা রবীন্দ্রনাথের ছটি গান। ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামে রবীন্দ্র প্রদর্শশালারাজকার্য পরিচালনার যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বন্ধু রাধাকিশোরকে সতর্ক করায় কবি ছিলেন দ্বিধাহীন। একবার তিনি বলছেন, "স্বরাজ্যে পারিষদবর্গ কর্তৃক বেষ্টিত থাকিয়া স্বেচ্ছাধীন রাজকার্যে যথার্থ মহত্ত্বলাভ করা কঠিন।" আবার বলছেন, "বহুলোকের মঙ্গলসাধনের জন্য চিন্তা করা, একত্র হইয়া বিচার করা, লোকহিতকর কর্তব্যসাধনে মনোনিবেশ করা -- ইহাই রাজোচিত মহত্ত্বলাভের সাধনা। প্রভুত্ব-বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতার চর্চা রাজধর্মের বিকার।"

কোন কৌশল অবলম্বন করলে সেই জটিলতা কাটানো যাবে তার সমাধানও বাতলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ -- "যাহা মহারাজের স্বকীয় -- অর্থাৎ সংসার বিভাগ, নিজ তহবিল, পরিচরবর্গ এবং মহারাজের ভ্রমণাদি ব্যাপার যাহার অন্তর্গত তাহার উপর মন্ত্রী বা আর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেওয়া চলে না। এই জন্য মহারাজার স্বকীয় বিভাগকে মন্ত্রীর অধিকার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া মন্ত্রীর প্রতি রাষ্ট্রবিভাগের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করা আবশ্যক হইবে।"

এই সুপারিশের কথা জানাজানি হতেই রাজপারিষদরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এই অসন্তোষের কথা আগাম অনুমান করে তিনি মহারাজকে প্রথমেই হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, "মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহারাজা নিজের রাজক্ষমতার সঙ্কোচ করিতেছেন এ কথা যাহারা নানা কৌশলে ও নানা আভাসে মহারাজার মনে মুদ্রিত করিতেছে তাহারা স্বার্থান্বেষী ও মহারাজার শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজের নিয়মের দ্বারা নিজকে সংযত করাই রাজোচিত। তাহাই রাজধর্ম।"

পুষ্পবন্ত প্রাসাদ, রবীন্দ্রনাথ যেখানে থেকেছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ ছিল ত্রিপুরার রাজভবনরবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে যে এমন কূট পরামর্শ দেওয়া সম্ভব সেই সাক্ষ্য বহন করছে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের এই অধ্যায়টি। আরও চমকপ্রদ ব্যাপার হল, রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থনীতির বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে আখেরে সঙ্কট-মুক্ত হয়েছিলেন রাজা। ১৯০৫ সালে রাজকোষে বিরাট ঘাটতি। পারিষদেরা রাজাকে প্রস্তাব দিলেন, অবস্থা সামাল দিতে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মাধ্যমে কোনও বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া হোক। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রাজাকে ঋণ দিতে এক কথায় রাজি, তবে একটা শর্ত আছে -- আভ্যন্তরীণ রাজ্য শাসনের ভার তুলে দিতে হবে এক ইংরেজ রাজকর্মচারীর হাতে। সেটা বঙ্গভঙ্গের যুগ। একথা কানে যেতেই রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের গভীর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করলেন। সে সময়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে জনৈক ম্যাকমিন সাহেব জমিদারিতে ঋণ আদায়ের জন্যে নিয়োজিত ছিলেন। অনুচরদের বুদ্ধিতে মহারাজা তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের কথাও ভাবছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রাজাকে বললেন, বেসরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে গোপনে কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্য হাসিল করা সহজ। কোনও রাজকর্মচারি ও রাজপারিষদের কারও আঁতাতে যদি ব্যাঙ্ক রাজ্যকে ঋণের জালে বেঁধে ফেলে তাহলে রাজার সমূহ সর্বনাশ। "বন্ধন রচনা করা সহজ, ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন।" কাজেই ওই প্রস্তাব বাতিল করে রাজা যেন সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ নেন। প্রসঙ্গত সেটিই ছিল এশিয়ার প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক যা ক্রমে আজকের স্টেট ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত। কবি-বন্ধুর সুপরামর্শেই সে যাত্রা মহারাজা রাধাকিশোর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ কেটে রাজ্যের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এখানে কবি যেন কৌটিল্যের ভূমিকায়।

মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর অসুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্যোদ্ধারে কার্সিয়ংয়ে গেলে সাহিত্য আলোচনায় সময় কাটাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তবে বীরেন্দ্রকিশোরের আমলে কবির ত্রিপুরায় যাওয়া হয়নি।

রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে তিনি প্রথম আগরতলায় যান ১৮৯৯ সালে সম্ভবত দোলপূর্ণিমার দিন। কুঞ্জবনের মনোরম প্রাকৃতিক সমারোহের মধ্যে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর ১৯২৬ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সব মিলিয়ে মোট সাতবার ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন।

তেমনই আবার রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগে বাংলার বিশিষ্ট মনীষীদের সঙ্গে রাধাকিশোরেরও হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। সে সময় মহারাজা কলকাতায় এলে সঙ্গীত সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। মঞ্চস্থ হয় 'বিসর্জন' নাটক। রবীন্দ্রনাথ নিজে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন। রচনা করেছিলেন সংবর্ধনা সঙ্গীত। গান গেয়েছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ। সেই গানটি ছিল --

রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,

ত্রিপুর-পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা।

ক্ষীণ-জন-ভয়-তারণ অভয় তব বাণী

দীনজন দুঃখহরণ নিপুণ তব পাণি।

অরুণ তবে মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা।

গুণীরসিক সেবিত উদার তব দ্বারে

মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে

গুণ-অরুণ কিরণে তব সব ভুবনে আলা।

পিতার মত মহারাজা রাধাকিশোরও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গভীর অনুরাগী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের সময় তিনি রাজকোষ থেকে সাধ্যমতো অনুদান দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে প্রতি বছর পাঠাতেন এক হাজার টাকা করে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের গোড়ায় কবি গুরুত্বপূর্ণ রাজপারিষদ যতীন্দ্রনাথ বসুকে লিখছেন, "বিদ্যালয়ের ভার আজকাল অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে।" গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড 'বিচিত্র প্রবন্ধ' তখন প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের স্বত্ব কবি 'বিশেষ ভাবে' বিদ্যালয়ে দিয়ে দিয়েছেন সে কথাও চিঠিতে জানাতে ভুললেন না -- "যদি মহারাজকে দিয়ে কয়েক খণ্ড কেনাতে পার তবে আমার উপকার হয়।" মহারাজ কত খণ্ড কিনে বিলি করেছিলেন তা আর জানার উপায় নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেছে প্রাসাদের গ্রন্থাগারে তখনও সেই বইয়ের ৫০ কপি রয়েছে। কাজেই মহারাজের পরোক্ষ সাহায্যের বহরও কম ছিল না। বিদ্যালয়ের শুরুতে রাধাকিশোর-পুত্র কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ও কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্বাচিত শিক্ষার্থী। কলকাতা থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে যাওয়ার সময় ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পদ্মার চড়ায় ছেলেদের খেলা জমে উঠত। রাজকুমার পরে স্মৃতিচারণা করেছেন যে কবি-পত্নীর আদর ও যত্ন তিনি ভুলতে পারেন না। নিজের ছেলের মতো যত্ন করে কত রকম রান্না করে খাওয়াতেন। মাঝে মাঝে কবি নিজেও ফরমায়েশ করতেন বিভিন্ন তরকারি রান্নার আর নিজেও অনেক সময় বলে দিতেন কিভাবে সেসব রাঁধতে হবে। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর পরিবারের একজন। রাজার ছেলেকে জমিদারিতে নিয়ে এসেছেন বলে তাঁর সম্মানের দিকটা রক্ষা করতেও কবি ভোলেন নি। একদিন সভা ডেকে রাজকুমারকে আলাদা আসনে বসালেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্কোচে আড়ষ্ট কিন্তু কিছু বলতেও পারছেন না। সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে পরে তিনি বলেছেন, "কয়েকজন কর্মচারি মস্ত বড় এক থালায় অনেকগুলো টাকা এনে আমার সামনে ধরল। তখন সেই সম্মান প্রদর্শনের প্রত্যুত্তরে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কবির দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন, তোমার কোনও ভাবনা নেই। আমিই সব ব্যবস্থা করছি।" ব্রজেন্দ্রকিশোর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কলকাতায় ফিরে সেই টাকা দিয়ে কবি নিজে দোকানে দোকানে বাছাই করে অনেক বই কিনে দিলেন আর বই পড়ার উপযোগিতাও বুঝিয়ে দিলেন। সেই থেকে রাজকুমারের বই পড়ার আগ্রহ তৈরি হল।

রবীন্দ্রনাথ যখন শেষবার আগরতলায় আসেন তখন 'পুষ্পবন্ত প্রাসাদে' ছিলেন। সেই সময়ে তিনি কিছু গান রচনা করেছিলেন। তখন ওই প্রাসাদে কবির দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন রাজপারিষদ হরিদাস ভট্টাচার্য। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০-১৪ ফাল্গুন এই চারদিন তিনি ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে। পরবর্তী সময়ে তিনি ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'রবি' তে সেই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তবে গানের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে মহারাজ বীরবিক্রম কবির শুভ আগমন উপলক্ষে পাথরে খোদাই করে স্মৃতি-ফলক ঘরের দেওয়ালে এঁটে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজারা বংশ পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথকে কী সম্মান করতেন এই স্মৃতিফলকগুলি থেকে তা বোঝা যায়। সেটির লেখা থেকেই জানা যায় 'ফাগুনের নবীন আনন্দে', ও 'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা' রবীন্দ্রনাথ এই প্রাসাদে থাকার সময় রচনা করেছিলেন। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় 'দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা', 'ফাগুনের নবীন আনন্দে', 'এসো আমার ঘরে এসো', 'বনে যদি ফুটল কুসুম' এবং 'আপনহারা মাতোয়ারা' এই পাঁচটি গান রচনা করেছিলেন। তবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হিসেবে মতো আরও একটি গান, 'অনন্তের বাণী তুমি' সহ মোট ছটি গান কবি আগরতলায় রচনা করেছিলেন।

গত দুই দশকে কর্মসূত্রে বেশ কয়েকবার রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য ত্রিপুরা রাজ্যে যাবার সুযোগ হয়েছে। ছোটবেলায় 'মুকুট', বা 'রাজর্ষি' পড়ে এতদিন অবধি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ নিয়ে মনে একটা আবছা ধারণা তৈরি হয়েছিল। উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদের স্টেট মিউজিয়ামে টেগোর গ্যালারি ঘুরে দেখে উপলব্ধি করি ত্রিপুরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে আজও মনে রেখেছে। 'পুষ্পবন্ত প্রাসাদ' কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল ত্রিপুরার রাজভবন। নৈশাহারের সময়ে রাজ্যপাল তথাগত রায়ের কাছে জেনে রোমাঞ্চিত হই, এই সেই ঘর যেখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে গেছেন। এর পরের বার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উপাচার্যের কাছ থেকে রবীন্দ্র জন্মসার্ধশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ 'রবিপ্রেক্ষণা' উপহার হিসেবে পাই। অসাধারণ তথ্য-সমৃদ্ধ এই বইটি থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীত-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের চেনা চেহারার বাইরে আর একটি চমকপ্রদ ভূমিকার সন্ধান পাই। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত পারিবারিক সংযোগ তো ছিলই, সেই সঙ্গে রাজার রাজ্য পরিচালনায় সঙ্কটকালে কূটনৈতিক পরামর্শ দিয়ে তিনি যে সাফল্যের সঙ্গে 'চাণক্যে'র ভুমিকাটিও পালন করেছিলেন এই অভিনব তথ্যটি আমার জানা ছিল না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

◦ ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, মোহিত পুরকায়স্থ, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৮

◦ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ, ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী কমিটি, পুনর্মুদ্রণ ২০১১

◦ রবিপ্রেক্ষণা, রবীন্দ্রজন্মসার্ধশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২

◦ Tagore & Four Princes of Tripura, Suren Debbarman, Tribal Research and Cultural Institute, govt. of Tripura, Agartala, 2020

◦ পঞ্চ-মাণিক্য, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬

◦ প্রতীপ ব্রত ভট্টাচার্য, আর্কিভিস্ট, ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম

থাম্বনেলে ব্যবহৃত ছবিটি উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদের, যার অন্দরে এখন মিউজিয়ম।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনমধুরেণ - দীপঙ্কর দাশগুপ্তআরও পড়ুনযে লাইন ভোটের নয় - মঞ্জীরা সাহাআরও পড়ুনদুই বিদেশির গল্প - কমল চক্রবর্তীআরও পড়ুনভূত-ই ভবিষ্যৎ - Rajat Dasআরও পড়ুনস্থলপদ্ম - Manali Moulikআরও পড়ুনসেই দিন সেই মন - রঞ্জন রায়আরও পড়ুনগণভোটের বাংলাদেশ! - bikarnaআরও পড়ুনহিন্দুস্কুলের দৈন্যদশা - দীপআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

b | 14.139.***.*** | ১২ মে ২০২১ ১৪:৫৭105888

b | 14.139.***.*** | ১২ মে ২০২১ ১৪:৫৭105888অজস্র ধন্যবাদ।

কাজী সংগ্রামুন উদ্দিন | 2401:4900:12da:1196:1bb8:2357:1e18:***:*** | ১২ মে ২০২১ ১৫:৪৬105889

কাজী সংগ্রামুন উদ্দিন | 2401:4900:12da:1196:1bb8:2357:1e18:***:*** | ১২ মে ২০২১ ১৫:৪৬105889ভালো লাগলো।

-

Ramit Chatterjee | ১২ মে ২০২১ ১৬:০৮105891

দারুন লাগলো

সুকুমার ভট্টাচার্য্য | 103.27.***.*** | ১৪ মে ২০২১ ১২:৫২105950

সুকুমার ভট্টাচার্য্য | 103.27.***.*** | ১৪ মে ২০২১ ১২:৫২105950চমৎকার লেখা। তথ্য সমৃদ্ধ এবং স্বচ্ছন্দ। খুব ভাল লাগল।

ত্রিপুরার ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ এবং তার অনেকটাই আমাদের অজানা। এই ধরণের লেখা ত্রিপুরাকে আমাদের আরও কাছে আনবে।

ডাঃ সুমনা কুন্দগ্রামী | 202.142.***.*** | ০৬ জুন ২০২১ ১৩:৩৮494642

ডাঃ সুমনা কুন্দগ্রামী | 202.142.***.*** | ০৬ জুন ২০২১ ১৩:৩৮494642অপূর্ব লাগল। সমৃদ্ধ হলাম। ধন্যবাদ

-

শক্তি দত্ত রায় | ০৬ জুন ২০২১ ১৬:৩৪494654

তথ্য ভিত্তিক রচনা।পড়ে সমৃদ্ধ হওয়ার মতো

-

শক্তি দত্ত রায় | ০৬ জুন ২০২১ ১৬:৩৪494655

তথ্য ভিত্তিক রচনা।পড়ে সমৃদ্ধ হওয়ার মতো

মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য | 2405:201:ac06:4089:1130:e4f:1ea0:***:*** | ২৮ এপ্রিল ২০২২ ২২:৫১506993

মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য | 2405:201:ac06:4089:1130:e4f:1ea0:***:*** | ২৮ এপ্রিল ২০২২ ২২:৫১506993- খুব সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ লেখা। কিন্তু একটি স্থানে আপনি লিখেছেন " তবে বীরেন্দ্রকিশোরের আমলে কবির ত্রিপুরায় যাওয়া হয়নি।" মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মানিক্যের রাজত্বকাল ছিল ১৯০৯ খ্রি. - ১৯২৩ খ্রি। ১৯১৯ খ্রি. মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের আমন্ত্রণে ষষ্ঠ বার রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় এসেছিলেন। ( তথ্যসূত্র: 'রাজগী ত্রিপুরার রাজধানীর সচিত্র কথকতা ' লেখক: রবীন সেনগুপ্ত।) আপনার সুন্দর লেখায় বিষয়টির সঠিক খোঁজ নিয়ে হয়ে ওঠুক আরও সমৃদ্ধ। শুভকামনা রইল

-

Prabhas Sen | ২৯ এপ্রিল ২০২২ ১৪:১৩507002

- অজানা তথ্য সমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য লেখা। খুবই ভাল লাগল। লেখক কে ধন্যবাদ জানাই।

Manti Paul | 2409:4066:298:f5b0::1688:***:*** | ০১ ডিসেম্বর ২০২২ ১২:৩৮514286

Manti Paul | 2409:4066:298:f5b0::1688:***:*** | ০১ ডিসেম্বর ২০২২ ১২:৩৮514286- খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ।

-

asis kumar banerjee | ২৪ আগস্ট ২০২৫ ১৯:৪৮733612

- খুব সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ লেখা। কিছু দিন আগেই ত্রিপুরা ঘুরে এলাম।এই লেখাটি তে বর্নিত হয়েছে , তার অনেক কিছু দেখে এলাম।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Anirban M, dc, dc)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... hu, দ, Sara Man)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... r2h, r2h, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... albert banerjee, দ, দ)

(লিখছেন... Srimallar, r2h)

(লিখছেন... Bratin Das)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।