- বুলবুলভাজা পড়াবই বই পছন্দসই

-

ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের বিপজ্জনক অসারতা

দময়ন্তী

পড়াবই | বই পছন্দসই | ২৩ আগস্ট ২০২০ | ৩৫২৬ বার পঠিত

২১ অগাস্ট ছিল উর্দু সাহিত্যিক কুররাতুলায়েন হায়দারের প্রয়াণদিবস। সেই উপলক্ষেই এ সপ্তাহে এই বিভাগে রইল তাঁর সাহিত্য নিয়ে দুটি লেখা। একটি লিখছেন সঞ্চারী সেন, অন্যটি দময়ন্তী।

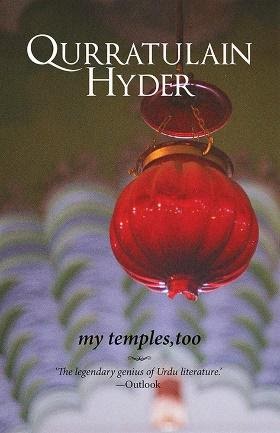

মেরে ভি সনমখানে। লেখক কুররাতুলায়েন হায়দার। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯। সমসময়ের ঘটনাক্রমের প্রেক্ষিতে লেখা এ উপন্যাসের কাহিনি। দেশভাগের বিভ্রান্ত, রক্তাক্ত দিনকালের ছবি, উপমহাদেশের অসংখ্য মানুষের ওপর তার মর্মন্তুদ প্রভাবের দলিল। ২০০৪ সালে ইংরেজি তরজমা করেন তিনি নিজেই—মাই টেম্পলস টু। পড়লেন লেখক দময়ন্তী।

দেশভাগের প্রত্যক্ষদর্শী, দ্বিজাতিতত্ত্বের ফলে আপন বসতবাড়ি থেকে উৎখাত হওয়া যে-কজন লেখক একটানা লিখে গেছেন উপমহাদেশের ওই আগুনে-পোড়া, রক্তে-ভেজা অধ্যায় নিয়ে, কুররাতুলায়েন হায়দার তাঁদের অন্যতম, যদিও সবচেয়ে কম চর্চিত। বাংলায় হায়দারের কোনো বইয়ের আলোচনা আমার চোখে পড়েইনি, ইংরেজিতেও অল্প কিছুই দেখেছি। তুলনায় মান্টো অনেক বেশি চর্চিত, ইসমত চুঘতাইও মোটামুটি আলোচিত। হায়দারের লেখা নিয়ে এত কম চর্চার কারণ হয়ত তাঁর আখ্যানগুলির ঠাসা বাঁধুনি এবং স্থানকালের বিভিন্ন স্তরে অবাধ বিচরণ। পাঠককে তিনি প্রায় দম ফেলতে দেন না, অজস্র চরিত্র ও সুবিশাল পটভূমির মধ্যে দিয়ে অবলীলায় দেখিয়ে চলেন ইতিহাসের ঘূর্ণন, কালচক্রের কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ। হায়দারের ম্যাগনাম ওপাস ‘রিভার অব ফায়ার’ (আগ কা দরিয়া)-তে আমরা দেখেছি এক-এক অধ্যায়ের মধ্যে কখনও পেরিয়ে গেছে ১০০ বছর। কালের গতির সাথে তাল মেলাতে পাঠকের মস্তিষ্ককে সদাজাগ্রত সচেতন থাকতে হয় তাঁর বইগুলি পড়ার সময়। তবে এই আলোচনার বিষয় অন্য একটা বই।

‘গ্রিফ হ্যাজ নো ভয়েস’। স্কেচ। শিল্পী এস এল পরাশর। আম্বালা ক্যাম্প, ১৯৪৭-১৯৪৯।

(সৌজন্য http://prajnaparasher.com/SLP/Ambala.html)১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময়ই ব্রিটিশরা বুঝে যায় যে ভারতে রাজত্ব চালিয়ে যেতে গেলে হিন্দু আর মুসলমানদের এক হতে দেওয়া চলবে না। এমনিতে আচারে-ব্যবহারে এদের মধ্যে প্রচুর তফাত। কাজেই কূটকৌশলে বিভেদ বাড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়ওনি। তারই হাত ধরে এসেছে দ্বিজাতিতত্ত্ব। কুররাতুলায়েন হায়দার এই দ্বিজাতিতত্ত্বকেই অস্বীকার করে এসেছেন সারাজীবন নিজের জীবনচর্চায়, লিখিত আখ্যানে। দেশভাগের সময় তাঁর বয়স কুড়ি। বছরখানেক আগেই তিনি লিখতে শুরু করেছেন উর্দুতে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘মেরে ভি সনমখানে’। এই উপন্যাসটি আক্ষরিক অর্থেই দাঙ্গা, লুটপাটের মধ্যে লেখা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পরিবারের সাথে হায়দারও যান নতুন দেশ পাকিস্তানে। লখনউয়ের সুবিশাল প্রাসাদ, মস্ত বাগান ছেড়ে গিয়ে ওঠেন লাহোরে তাঁর বড়োভাইয়ের জন্য পাকিস্তান সরকারের বরাদ্দ করা ছোট্ট দুই কামরার ফ্ল্যাটে। পরের বছর প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাসটি। আরও এগারো বছর পরে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত ‘আগ কি দরিয়াঁ’-তে তিনি ২৪০০ বছরব্যাপী যে সাংস্কৃতিক বহুত্বের কথা বলবেন, ভাষা, সংস্কৃতি এসব যে আসলে হঠাৎ একদিন ছুরি দিয়ে কেটে সমান দুই আধখানা ভাগ করা যায় না সেটাই দেখাবেন, তার বীজ ছিল ওই ‘মেরে ভি সনমখানে’। এর প্রায় ছয় দশক বাদে হায়দার নিজেই এর ইংরেজি অনুবাদ করেন ‘মাই টেম্পলস টু’, প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। আমি আজ আলোচনা করব এই ইংরেজি বইটি নিয়েই। ৩১৬ পাতার উর্দু বইটি অনুবাদকালে হায়দার কেন সেটি ১৮২ পাতায় নামিয়ে আনলেন তা বোঝা মুশকিল। ৫০-৫৫ বছর বাদে কি তাঁর মনে হয়েছিল এত কথা না বললেও চলে? কে জানে, জানা নেই, তবে উর্দু পড়তে পারি না বলে একটু আফশোস রয়েই গেল, জানা গেল না কী ছিল ওই অতিরিক্ত ১৩০ পাতায়।

‘মাই টেম্পলস টু’ বইটি দেশভাগের পূর্ব ও পরের কিছু সময় জুড়ে মূলত লখনউ ও নর্দার্ন প্রভিন্সের গল্প বলে। অযোধ্যার নবাবের থেকে রাজসনদপ্রাপ্ত দেশি রাজ্য করওয়াহা রাজ-এর রাজা কুনওয়ার ইরফান আলি ও রানি সালতানাত আরা’র কন্যা রাজকুমারি রকশন্দা বেগম উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট। তার দুই ভাই পলু মিয়াঁ ও পিচু মিয়াঁ এবং তাদের বন্ধু শিক্ষিত উদারমনা একদল ছেলেমেয়েকে নিয়ে গড়ে ওঠে আখ্যান। বিমল চট্টোপাধ্যায়, বাঙালি, গিনি কাউল, কাশ্মীরি পণ্ডিতের কন্যা, সাংবাদিক কিরণকুমার কাটজু আর-এক কাশ্মীরি, ডায়মন্ড আর-এক অভিজাত বংশের কন্যা, ইংরেজ ক্রিস্টাবেল ও তার বর হাফিজ—এরা সকলেই অযোধ্যার বিভিন্ন ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত ও ধনী বংশের সন্তান। লখনউ শহরে ‘ঘুফরান মঞ্জিল’ রকশন্দাদের বাড়িটি এই যুবকযুবতীদের মূল আড্ডাস্থল, হইচইয়ের জায়গা। এরা স্বপ্ন দেখে এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক অখণ্ড দেশের। রকশন্দা ‘নিউ এরা’ নামে একটি ছোটো পত্রিকা সম্পাদনা করে, সেখানে সে প্রবন্ধ লিখে চলে অখণ্ড ভারতের পক্ষে। ইতিমধ্যে শহরে আসে সৈয়দ ইফতেখার ও দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তানের সপক্ষে তার গরম গরম প্রবন্ধ। মুসলিম লিগ পরিচালিত সংবাদপত্রে ইফতিখারের প্রবন্ধ দ্রুত জনপ্রিয় হয়, কমতে থাকে নিউ এরা-র গ্রাহক, পাঠক। বেনামি হুমকি চিঠি পায় রকশন্দা। ছোটোভাই পিচু সাবধান করে রোশিকে, একমত না হওয়ায় ভাইবোনে মনোমালিন্য হয়ে যায়। ঘটনা এগোয় দ্রুত। ১৯৪৬-এর অগাস্টে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর বিবরণ দিয়ে কলকাতা থেকে চিঠি লেখে কিরণ। কলকাতায় ত্রাণ পাঠাবার জন্য রোশি নাচগানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশভাগের প্রায় সাথে সাথেই অখণ্ড গণতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্ন দেখা এই ছেলেমেয়েগুলো একে একে ছিটকে পড়ে নিজেদের সাজানো-গোছানো জীবনের বাইরে। ‘বাটওয়ারা’র অভিঘাত সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় যখন জাতীয়তাবাদী রকশন্দা আত্মীয়বন্ধু, পরিচিত পরিবেশ হারিয়ে প্রায় পাগল হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করে এক পুনর্বাসনকেন্দ্রের সামনে।

উপন্যাসটি দেশভাগের সমসাময়িক সামাজিক দলিল হিসেবেও মূল্যবান। তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের সামন্ত শ্রেণির জীবন, মূল্যবোধ, ক্ষয়িষ্ণু বংশমর্যাদার অহংকার, যুবকযুবতীদের দেশভাগ-পূর্ববর্তী নিশ্চিন্ত প্রায় বিলাসী জীবন এই সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ধরা আছে। ধরা যাক ড. সালিম আলি, পিচুর স্কুলের বন্ধুর কথা। নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের সপ্তম সন্তান এই যুবক পিচুর ভাই-বোন-বন্ধুদের সাথে পরিচিত হয় কিঞ্চিৎ আড়ষ্টভাবে। রকশন্দার সহজ আন্তরিক ব্যবহারে তার প্রতি আকৃষ্টও হয়, কিন্তু সেকথা জানাতে পারে না, চায়ও না। রোশি তা বুঝলেও সেও তেমন আগ্রহ দেখায় না। সালিমের ভাষায়, রোশির ভাষায়ও বটে, রোশি, গিনি, পিচুদের এই দলটা হল ‘Huntin, Shootin, Fishin’ টাইপ। আর সালিম আলি হল গিয়ে সেলফ মেড ম্যান, যার নিজেকে দাঁড় করানো ও পরিবারকে টেনে তুলবার দায় আছে। এরকম হান্টিন-শুটিন-ফিশিন টাইপের ছেলেমেয়েদের আমরা রিভার অব ফায়ার’-এ কমল ও তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে খানিকটা দেখেইছি। আবার ইরফান কুনওয়ার তাঁর সোনারুপোর হুঁকো নিয়ে, পারসি আর উর্দু কবিতা নিয়ে ডুবে থাকেন এক অলীক ভুবনে। অবিকল এরকম পরিবারের কর্তার বিবরণ পাই ইন্তিজার হুসেইনের ‘দ্য সি লাইজ অ্যাহেড’এও। এই পারসি, উর্দু কবিতায় ডুবে থাকা মানুষরা একটা বিশেষ সময় ও স্থানে ছিলেন, দেশভাগ বা বাটওয়ারা যাঁদের মাটিতে আছড়ে ফ্যালে। অজস্র লোকলস্কর, আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে থুয়ে চলে কুনওয়ারের জীবনযাত্রা, এদিকে এস্টেটের আয় কমে দিনদিন। কিন্তু যা চলে এসেছে এতদিন ধরে তা কি আর বদলানো যায়? পিচু সরকারি চাকরি গ্রহণ করলে তিনি রীতিমত অবাক ও আহত হন কারণ এই বংশের কোনো ছেলে চাকরি অর্থাৎ চাকরগিরি করবে এ তাঁর দুঃস্বপ্নেও আসেনি কখনও। তাঁর স্ত্রী সালতানাত আরা বেগম ওদিকে রাজবংশে জন্ম নেবার অহংকারে কুনওয়ার ইরফানকে দেখেন একটু নীচু নজরে। রকশন্দার আভিজাত্যহীন চালচলন, সকলের সাথে অবাধ মেলামেশা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। ক্ষয়ে-আসা রাজত্ব আর আভিজাত্য যেমন হয় আর কি। ছোটোখাটো ঘটনা দিয়ে হায়দার দেখান ১৯৪৭-৪৮-এ সবকিছু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার আগ পর্যন্ত এই রাজপরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি কেমন ছিল। যেমন তখনও তাঁদের গ্রামের বাড়ি যাবার স্টেশন মানাথের, সেখানে করওয়াহা রাজপরিবারের কেউ ট্রেনে চড়বে জানলে গার্ডও নির্ধারিত সময়ে ট্রেন ছাড়ে না, অপেক্ষা করে যতক্ষণ না রাজপরিবারের সবাই ঠিকঠাক উঠছে।

উপন্যাসটির সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ দেশভাগের মারাত্মক অভিঘাত দেখানো। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা নতুন আশার সাথেই আনে যন্ত্রণা, ভয়, ঠিক-ভুল গোলমাল হয়ে যাওয়া বিভ্রম আর আতঙ্ক। যে রকশন্দা মানাথেরে নিজদের খেতিবাড়িতে বরাবর গোটা গ্রামের সাথে দেওয়ালি উপভোগ করেছে, তার এই বছরে মনে হয় আলোর দেবী নয়, অন্ধকারের দেবতা স্বয়ং যম এসে হানা দিচ্ছে দেশের ঘরে ঘরে। বেশ কিছুদিন রকশন্দা কাটায় মানাথেরে, কিন্তু সেখানকার গ্রাম্যজীবনেও ঢোকে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষ। রোশিদের খেতখামারে কাজ করা হিন্দু কৃষক, মজুররাও খেপে উঠতে থাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ফলত ওরা আবার ফেরত আসে লখনউতে। এদিকে পিচু আকৃষ্ট হয়েছিল বন্ধুপত্নী ক্রিস্টাবেলের প্রতি। ক্রিসের প্রত্যাখ্যান আর রকশন্দার নিরুত্তাপ আচরণ পিচুকে সরিয়ে দেয় তার পরিবার থেকে অনেক দূরে। পুলিশে চাকরি নিয়ে পিচু চলে যায় বাড়ি ছেড়ে, আর ফেরে না কোনোদিন। ফলত রোশি ক্রমশ একলা হয়ে যেতে থাকে। যেদিন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা উদ্বাস্তুরা স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি আক্রমণ করে আর স্থানীয় হিন্দুরা বাঁচাতে এগিয়ে না এসে চুপ করে দূর থেকে দেখে সেদিনই রকশন্দা অনুভব করে এইভাবেই ভাগ হয়ে যায় জনপদ, ভাগ হয় মানুষ। হয়তো বা আগের কয়েক বছরের যুদ্ধ, অজন্মার ফলে ক্রমশ রোজগার হারানো ক্ষুধার্ত মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়েইছিল, এখন সামান্য ইন্ধন পেতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে একে অপরের প্রতি।

ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও হিন্দু নেতারা এবং জিন্নাহ ও মুসলিম লিগ নিজেদের মধ্যে বাটওয়ারা ও নিজ নিজ হিস্সা স্থির করেন দেশের মানুষদের কথা আদৌ না ভেবে। ফল হয় ভয়ানক। কে কোথায় কোন্ দেশে পড়ল, বাসস্থানের সাথে ধর্ম ম্যাচ না করলে কী হবে—এইসব নিয়ে তৈরি হয় প্রচণ্ড বিভ্রান্তি, হু হু করে ছড়ায় গুজব আর হাজারে লাখে মানুষ পাড়ি জমায় ভাগ হয়ে যাওয়া দুই ভূখণ্ডের মধ্যে। হায়দার নিজে ঐতিহাসিক নন, কিন্তু প্রায় ঐতিহাসিকসুলভ দূরদৃষ্টি ও নির্লিপ্ততায় তিনি যেসব ঘটনাবলি দেখিয়ে গেছেন তা এই ধারণাকেই পোক্ত করে। ১৯৪৭-এর শেষ আর ৪৮-এর শুরুর এই বিভ্রান্ত রক্তাক্ত সময়টার ছবি আনিস কিদওয়াই-এর মেমোয়ার্সেও প্রায় এরকমই পাই। অন্য ভূখণ্ড থেকে আসা অজস্র লোক ভরে যায় পূর্ব পাঞ্জাব, লখনউ, অযোধ্যা, দেরাদুন, কাশ্মীরে—যাদের ধর্ম এক কিন্তু আচার-আচরণ অনেকসময়ই সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম আচার-আচরণের লোকগুলি চলে গেছে বা যেতে বাধ্য হয়েছে অন্য ভূখণ্ডে সমধর্মীদের সাথে থাকার জন্য। পিচুকে তার এক হিন্দু সহকর্মী বলে পাকিস্তানে চলে যেতে, কারণ সেটাই পিচুর পক্ষে নিরাপদ হবে, ভালো হবে। তার আপনধর্মীরাও আছে সেখানে। পিচু অবাক হয়, সে তো ভারতবাসী, তার দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশের ডিউটি করছে! সহকর্মীরা বলেই চলে “দ্যাখো আমাদের মাথায় চুল উপরে খোঁপা করে বাঁধা আর তোমরা হলে গোরুখেকো। এখন তো তোমাদের দেশ হয়েছে পাকিস্তান, সেখান থেকে আমাদের মতো খোঁপাওলা শিখদের তোমরা মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছ, আমরাও গোরুখেকোদের তাড়িয়ে দেব। আমরা এখানে নিরাপদ আর তোমরা ওখানে, বুঝলে কিনা।” পিচু চুপ করে শুনে যায়। পিচু দেখে পূর্ব পাঞ্জাব, শিমলা, দেরাদুন, রানিখেত, লখনউ, বেরিলি সর্বত্র থেকে ঘরবাড়ি গ্রাম ছেড়ে উৎখাত হওয়া মানুষ যা পেরেছে পোঁটলা বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে, জমা হচ্ছে দিল্লির স্টেশনগুলোতে, যেখান থেকে পাকিস্তানগামী ট্রেন ছাড়ে। সেসব ট্রেনও অনেকসময়ই ‘মৃত্যু শকট’, আপ ডাউন দুই দিকেই, তা আমরা জানি। আরও অজস্র মানুষ গ্রাম, শহর ছেড়ে গোরুর গাড়িতে চড়ে, পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে তাদের ধর্মের জন্য নির্ধারিত ভূখণ্ডে যাবার চেষ্টা করে। ইয়াসমিন খানের ‘দ্য গ্রেট পার্টিশান: মেকিং অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান’-এ এরকম কাফেলা যাওয়ার, মাঝপথে আক্রান্ত হওয়ার যেসব বিস্তারিত বিবরণ আছে, তাই এক ঝলকে আমাদের দেখিয়ে যান হায়দার। পাকিস্তান থেকে আসা অজস্র মানুষও, যারা প্রাণ নিয়ে আসতে পেরেছে, আসে ওই স্টেশনেই। এইসব মানুষ অক্ষম ক্রোধে আর অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে “আমাদের ঘর থেকে বউ, মেয়ে এমনকি মাকেও টেনে নিয়ে গেছিল ওই পিশাচেরা, তারপর এদের চরম অত্যাচার করে ফেলে দিয়ে গেছে, এই মেয়েদের মৃদুলা সারাভাই বলছেন সংসারে ফিরিয়ে নিতে? এ কি সম্ভব? এদের গর্ভে ওই পিশাচদের সন্তান আছে, এদের আমরা ঘরে নেব?” পিচু কিছুই বলতে পারে না, দেখে যায় শুধু। আনিস কিদওয়াই-এর মেমোয়ার্সেও আমরা দেখেছি লুঠ হয়ে যাওয়া ও তারপরে ফেরত নেওয়া না নেওয়ার দ্বন্দ্ব। এবং মৃদুলা সারাভাই—মহাত্মা গান্ধির অনুগামী এই তেজস্বিনী আনিস কিদওয়াইকে সাথে নিয়ে অ্যাবডাকটেড উয়োম্যানস অ্যাক্ট চালু হবার পর থেকে সমানে লড়ে গেছেন এই মেয়েগুলোর পুনর্বাসনের জন্য। দিল্লির শাহাদারা স্টেশনে উদ্বাস্তু স্পেশ্যাল ট্রেনে ডিউটি করতে গিয়ে হিন্দু সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয় পিচু মিয়াঁ। ওদিকে সাংবাদিক কিরণ কাটজু কাশ্মীর সীমান্তে ডিউটি করতে গিয়ে পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়।

এখানে যেটা খেয়াল করার বিষয়, ইয়াসমিন খানের বইটি ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশ হয় ২০০৭ নাগাদ; আনিস কিদওয়াই-এর স্মৃতিকথন উর্দুতে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ নাগাদ; হায়দারের এই উপন্যাস (মেরে ভি সনমখানে) উর্দুতে প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। এইসব ঘটনা সেই সময়ই প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছিলেন হায়দার। আরও লক্ষ করার বিষয় যে এইসব ঘটনার বিবরণ দেবার সময় হায়দার বেশিরভাগ জায়গাতেই ‘মানুষ’ বলে উল্লেখ করে গেছেন নির্দিষ্টভাবে হিন্দু-মুসলমান লেখেননি। কারা কখন আক্রমণকারীর ভূমিকায় তা আমরা পড়তে পড়তেই বুঝে যাই। হায়দার আমাদের দেখান দেশভাগ ছাড় দেয়নি পাকিস্তানের প্রবল প্রচারক ইফতিখারকেও। সত্যিই যখন পাকিস্তান গঠন হয়েই গেল তখন ইফতিখার আবিষ্কার করে সে আর ওখানে প্রয়োজনীয়, এমনকি বাঞ্ছিতও নয়। ফলত সে জনে জনে ধরে বোঝাতে থাকে আসলে সে ‘ভারত’-কেই তার নিজের দেশ বলে জানে। কেউই গুরুত্ব দেয় না তার কথায় বরং সন্দেহের চোখে দেখে। দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা বোঝাতে এত অল্প কথায় এর থেকে ভালো উদাহরণ আমি আর পড়িনি।

দেশভাগের বিশাল ব্যাপ্তি, উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের উপরে তার প্রভাব নিয়ে আগ্রহী যাঁরা, চর্চা করেন যাঁরা, কুররাতুলায়েন হায়দার তাঁদের অবশ্যপাঠ্য।

—

মাই টেম্পল্স টু।

কুররাতুলায়েন হায়দার।

প্রকাশাক: উইমেন্স আনলিমিটেড: স্পিকিং টাইগার।

মূল্য—২৯৯ টাকা।

বইটি কেনা যেতে পারে এখানে

এখানে শুনতে পারেন কুররাতুলায়েন হায়দারের একটি সাক্ষাৎকার—

থাম্বনেল গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনলক্ষ্মীর ঝাঁপি - দময়ন্তীআরও পড়ুনআদর্শনগর উচ্চ বিদ্যালয় - দময়ন্তীআরও পড়ুনটুনিমুনির জীবন - দময়ন্তীআরও পড়ুনপ্ল্যাস্টিকে মোড়া জীবন - দময়ন্তীআরও পড়ুনবনসৃজনের টুকিটাকি - দময়ন্তীআরও পড়ুনবেশরম - দময়ন্তীআরও পড়ুনবাংলাদেশ সমাচার - ১৮ - bikarnaআরও পড়ুনওস্তাদি - ২ - Anjan Banerjeeআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুননিমতনামা - অরিনআরও পড়ুনচিড়িয়াখানার লোকটা - শর্মিষ্ঠা

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

দ | ২৩ আগস্ট ২০২০ ২০:০৫96579

- নিজের লেখায় নিজেই মন্তব্য করা খুবই ইসে ব্যপার, তবু নিজের দেওয়ালে যা লিখেছিলাম একটু তুলে রাখি

********************

কুররাতুলাইন হায়দার নিয়ে আমি প্রায়ই লিখি নিজের দেওয়ালে। এঁকে নিয়ে আমার মুগ্ধতা শেষ হয় না। দেশভাগ সম্পর্কে সিরিয়াস পড়াশোনার আগ্রহ তৈরী হয় ২০০৫-০৬ নাগাদ উর্বশী বুটালিয়ার দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্স বইটা পড়তে গিয়ে। সেসময় থাকতাম গুরগাঁও সুশান্তলোক-১ এ। বাড়ির কাছেই গ্যালেরিয়া মার্কেটের দোতলায় একটা বইয়ের দোকান ছিল আমার ফাঁকা বিকেলগুলো কাটাবার জায়গা। সেখানেই পাই উর্বশীর বইটি। সেই দোকানের মালিক ভদ্রলোক বেশ গভীর পড়ুয়া। তিনি নাকি উর্বশীর কিরকম আত্মীয় হন, বইয়ে উল্লিখিত 'রানামামা' তাঁরও মামা বা অমনিই কিছু একটা হন। ফলতঃ বইটা পড়ে আমি ভদ্রলোকের কথা জানতে আগ্রহী হয়ে পড়ি। ইনিই আমাকে বলেন সবাই মান্টো মান্টো করে, তুমি হায়দার পড়েছ বেটা? পড়া দূরে থাক, তখনো নামও শুনি নি। তিনিই আমাকে বলেন কুররাতুলাইন হায়দারের কথা, 'আগ কি দরিয়াঁ'র নাম। তা তখন সেসব কেনা বা পড়া হয়ে ওঠে নি। পড়তে শুরু করি ২০০৮-০৯ থেকে।

.

আমার নিজের লেখায় হায়দারের প্রভাব যথেষ্ট। হায়দার যেমন অজস্র চরিত্র, তাদের মধ্যে সম্পর্ক, প্রত্যেকের নাম বা অন্তত সম্বোধন নিয়ে আসেন আর অনেকটা সময় একসাথে ধরেন, স্পেস টাইম জাম্প করতে থাকেন থেকে থেকেই, সেই ব্যপার আমার গল্প বা সিজনস অব বিট্রেয়ালেও ধরার অক্ষম চেষ্টা করে ফেলি। ইন ফ্যাক্ট 'সিজনস অব বিট্রেয়াল' নামটাও হায়দার অনুপ্রাণিত। কাজেই আমি হায়দারের বই নিয়ে বকবক করার চান্স পেলে এক গঙ্গা বকেই ফেলব। তা ফেলেওছি.

My Temples, too হায়দারের প্রথম উপন্যাস। আক্ষরিক অর্থেই দাঙ্গা, দেশভাগের মধ্যে বসে লেখা। দেশভাগের পরে হায়দার তাঁর পরিবারসহ চলে যান লাহোরে, সেখানেই ১৯৪৯ এ প্রকাশিত হয় উর্দুতে 'মেরে ভি সনমখানে'। প্রায় ছয় দশক বাদে এই প্রথম উপন্যাসটি তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর ম্যাগনাম ওপাস রিভার অব ফায়ার এবং এই বইটি, এই দুটি তিনি নিজেই অনুবাদ করেন। সালিম কিদওয়াই-এর ভাষায় এগুলি ট্র্যান্সলেশান নয় ট্র্যান্সক্রিয়েশান। এই সম্পর্কে হায়দারের বক্তব্য 'উর্দু আর ইংরাজী দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ভাষা। এদের ট্রীটমেন্ট আলাদা, আর আমি জানি আমি আসলে কী বলতে চেয়েছি।' কাজেই সালিম দেখেন ওঁর উর্দু আর ইংরাজী আসলে দুটো আলাদা বইই প্রায়।

আফশোষ আমি উর্দু পড়তে পারি না।

মৌলিক মজুমদার | 2409:4066:16:c9c8::190b:***:*** | ২৪ আগস্ট ২০২০ ০১:৩০96592

মৌলিক মজুমদার | 2409:4066:16:c9c8::190b:***:*** | ২৪ আগস্ট ২০২০ ০১:৩০96592সুন্দর আলোচনা

স্বাতী রায় | 42.***.*** | ২৪ আগস্ট ২০২০ ১৫:০৪96612

স্বাতী রায় | 42.***.*** | ২৪ আগস্ট ২০২০ ১৫:০৪96612- হায়দার কিছুই পড়ি নি প্রায়। লিস্টিতে ঢোকালাম।

Tim | 2607:fcc8:ec45:b800:6046:4fd:2199:***:*** | ২৫ আগস্ট ২০২০ ১১:৪৮96644

Tim | 2607:fcc8:ec45:b800:6046:4fd:2199:***:*** | ২৫ আগস্ট ২০২০ ১১:৪৮96644- আনিস কিদোয়াই আর হায়দার দুটোই লিস্টে ঢুকলো। লেখাটা খুব ভালো হয়েছে, দমদির অনেকদিন ধরে এই বইগুলো পড়ার জন্য আমি একটুও না পড়েও লেখাগুলো নিয়ে বেশ সুন্দর একটা ছবি তৈরী করতে পারলাম।

অনিন্দিতা | 103.87.***.*** | ২৮ আগস্ট ২০২০ ১৩:১৫96726

অনিন্দিতা | 103.87.***.*** | ২৮ আগস্ট ২০২০ ১৩:১৫96726বাঙালীরা হায়দরের নাম জানেন কম। কর্মসূত্রে জানা এক টুকরো তথ্য জানাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। দেশভাগের সময় কুরতুলাইন হায়দর দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের ছাত্রী ছিলেন। আজও তাঁকে স্মরণ করা হয় সেখানকার পরম শ্রদ্ধেয় প্রাক্তনী হিসেবে।

i | 14.2.***.*** | ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৭:২৪96918

i | 14.2.***.*** | ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৭:২৪96918- দেবেশ রায় সম্পাদিত দেশভাগ- স্বাধীনতার গল্প সংকলন 'রক্তমণির হার এর ২য় পর্বে কুররাতুলায়েন হায়দারের একটি গল্প ছিল।

আমি অবশ্য সে গল্প নিয়ে কিছু বলতে আসি নি।

রক্তমণির হার এর ভূমিকায় দেবেশ রায় বলেছিলেন, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছে তাতে সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের অভিঘাতই প্রবল। এও বলেছেন, মানবতা থেকে স্খলনের প্রমাণ দেওয়াই যেন গল্প, উপন্যাসের লক্ষ্য। দগদগে সব গল্প।।এই সব কাহিনীতে ট্রেনের কথা আসে। দেবেশ রায়ের নিজের কথায়' ট্রেনের কামরাগুলি তো ধাবমান স্পেস। সেই পলায়নে যেন স্পেস থেকে স্প্রেস পালাচ্ছে। ট্রেনের ওপর আক্রমণ করছে যারা , তারা স্পেস এর ভিতর থেকে স্পেস খুবলে তুলছে- বোমা মেরে যেমন করা হয়।'

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে লেখাগুলিতে যেন স্মৃতির পুনরুদ্ধারের আকাঙ্খা-স্মৃতির দেশের কথা বলা হচ্ছে। এই পর্যায়ের লেখাগুলিতে, অনেক বেশি আসে পথ। হয়ত সড়ক নয়, মূলতঃ হাঁটা পথ, দেবেশ রায় বলেন, ' এই পথগুলি তো মানুষজনের প্রতিদিন নতুন করে তৈরি পথ ধরে প্রতিদিনই নতুন দেশ কে নিজের করে নেয়।'

তৃতীয় পর্যায়ের গল্প, উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে দেবেশ রায় বলছেন, এই গল্পগুলিতে কোনো দেশ বা স্মৃতিতে বিশ্বাস নেই। ' চার পাঁচটি পর্বতমালা, আর তিন তিনটি সমুদ্র দিয়ে চেনা যায় এই যে প্রায় মহাদেশীয় স্পেসকে, সেই স্পেস এই গল্পগুলিতে মজে উঠেছে, ঘুলিয়ে উঠেছে, পাকিয়ে উঠেছে যেন, যে জায়গাটুকুর ঘেরে দু তিনজনের বেশি শ্বাস নিতে পারে না তাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারত , পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সোয়া শ কোটি মানুষকে। দেশহীন স্মৃতিহীন এই আখ্যানে দেশ বা স্পেস জদি কখনও আসে , সে দেশ ধ্বংসের ছাইয়ে ঢাকা। যদি স্মৃতি আসে, সে স্মৃতির কোনো জীবন নেই'

কুররাতুলায়েনের সামগ্রিক লেখাপত্রে এই তিনটি ভাগ কি আলাদা আলাদা করে ধরা দেয়? অথবা ওভার্ল্যাপ করে ? নাকি দেবেশ কথিত এই রকম পর্যায়বিন্যাসে তাঁর লেখাকে ধরা যায় না?

আবিষ্কারের ইচ্ছে রাখি।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ , পম্পা ঘোষ, Ranjan Roy)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, শর্মিষ্ঠা , kk)

(লিখছেন... Mou)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... প্রবুদ্ধ বাগচী)

(লিখছেন... শ্রীমল্লার বলছি)

(লিখছেন... MP, MP, দ্রি)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, দ্রি, দ্রি)

(লিখছেন... অরিন, kk, Somnath mukhopadhyay)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Ranjan Roy)

(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দীপ, দীপ, লে প্টনা ণ্ট জে না রল টে রা উচি)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।