- বুলবুলভাজা পড়াবই বই পছন্দসই

-

‘মহুল্যা আর নাইরে বাপ, তরহাই ত গাছগিলা কাট্যে ফুরাঞ দিলিশ!’

দীপ্তেন

পড়াবই | বই পছন্দসই | ২৫ অক্টোবর ২০২০ | ২৭৯৭ বার পঠিত  জিন-শেরি-শ্যম্পেন-রাম-হুইস্কি-ভদকা— কে না জানে? কিন্তু দ্ব-চুনি, মুলি, চুজাংগি, মাতে, সিংগানি, পিস্কো…? অরণ্য-বৈচিত্র্য অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে আদিবাসীদের সুপ্রাচীন পানীয় হারিয়ে যাওয়ার পরিতাপের কথা? কিংবা ঢাকা-কলকাতায় স্রেফ খাঁটি পরিশ্রুত জল সরবরাহের কিস্সা-কাহিনি? একটি আদ্যোপান্ত পানাসক্ত সংকলন। পাঠ করলেন রসনারসিক কলমচি দীপ্তেন।

জিন-শেরি-শ্যম্পেন-রাম-হুইস্কি-ভদকা— কে না জানে? কিন্তু দ্ব-চুনি, মুলি, চুজাংগি, মাতে, সিংগানি, পিস্কো…? অরণ্য-বৈচিত্র্য অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে আদিবাসীদের সুপ্রাচীন পানীয় হারিয়ে যাওয়ার পরিতাপের কথা? কিংবা ঢাকা-কলকাতায় স্রেফ খাঁটি পরিশ্রুত জল সরবরাহের কিস্সা-কাহিনি? একটি আদ্যোপান্ত পানাসক্ত সংকলন। পাঠ করলেন রসনারসিক কলমচি দীপ্তেন।দুই সম্পাদক, দুই বাংলার বাসিন্দা। প্রায় সম্পূর্ণ নেটনির্ভর হয়ে চেনাজানার মধ্য থেকে সম্ভাব্য লেখক নির্বাচন ও আমন্ত্রণ করে এনারা ২০১৬ সালে ‘নুনেতে ভাতেতে’ প্রথম খণ্ড নামে সংকলনটি প্রকাশ করেন।

২০১৮-তেই তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ পেল—এইবারের থিম পানীয় সংস্কৃতি। এই চার বছরে বই-এর চেহারা অনেক বদলে গেছে। প্রথম খণ্ডের মতন সফ্ট কভার আর নয়, রীতিমতন বোর্ড-বাঁধাই। প্রচ্ছদে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলেও রঙের ব্যবহার আকর্ষক হয়েছে। ভিতরের অলংকরণ সীমিত হলেও দৃষ্টিনন্দন। সব মিলিয়ে একটি ছিমছাম ভাব। লেখকসূচিতেও প্রচুর নতুন নাম। তবে পানীয় বলে বিভাগগুলি একটু অন্যরকমের। প্রথমে নন-অ্যালকোহলিক ও পরে অ্যালকোহল গোত্রের পানীয় নিয়ে লিখেছেন দুই বাংলার চব্বিশজন—মোট পঁচিশটি লেখা।

সময় অনুযায়ী বিভাগও আছে। প্রাচীন যুগ নিয়ে লেখা সাতটি। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ও মহাকাব্য থেকে তথ্যসংকলন। এইখানে একটা সমস্যা হয়। আকরগ্রন্থ তো খুব বেশি নয় যাতে পানীয় নিয়ে অনেক লেখা আছে।

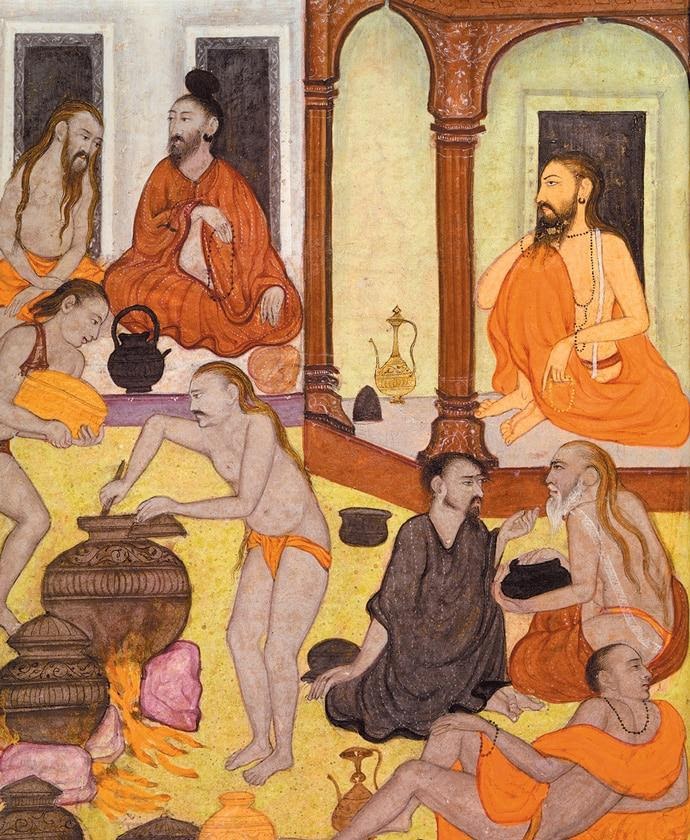

যোগীদের পানাহার। হিন্দি সুফি রোমান্স মৃগবতী-র পৃষ্ঠা থেকে। ১৬০৩-৪। ছবিসৌজন্য: চেস্টার বিটি লাইব্রেরি, ডাবলিন।প্রায় প্রতিটি লেখাই সরেশ ও বৈঠকি ভঙ্গিতে পরিবেশিত। কয়েকটি লেখা তথ্যবহুল হলেও পণ্ডিতিতে ভারাক্রান্ত নয়। অল্প কয়জনা ছাড়া সেরকম স্বানামধন্য লেখক নন বাকিরা। যদিও পরিচিতিতে দেখেছি বিভিন্ন বিষয়ে টুকটাক লেখার অভ্যাস প্রায় সকলেরই। কিন্তু সবারই লিখনভঙ্গি বেশ আড্ডা মারার মতন। তরতর করে এগিয়ে যায় পাঠ।

তবে মুশকিল হয়েছে একই বিষয় নিয়ে একাধিক জন লিখলে, লেখনী যতই না স্মার্ট হোক, বিষয়ে পুনরুক্তি এসে যায়। এসেই যায়। চা ও কফির ইতিহাস লিখেছেন তিনজন—একই ঘটনা ও পরিসংখ্যান দিয়ে।

একইভাবে, পুরাভারতের পানীয় সংস্কৃতি নিয়ে লিখেছেন প্রায় সাতজন। সব ক-টিই সুলিখিত। কিন্তু তথ্য তো সীমিত! সেই একই ঘটনা ও শ্লোক ব্যবহার করেছেন প্রায় সবাই। পরপর পড়ে গেলে আর ভালোলাগে না। আসলে পুরাভারত আর মধ্যযুগের খাদ্য-পানীয় নিয়ে লেখা বোধহয় স্যাচুরেশন বিন্দুতে পৌঁছে গেছে। নতুন কোনো উদাহরণ তো আর সম্ভব নয়। তাই মাঝে মধ্যে যতই ধরতাই দেওয়া হোক, লেখাগুলি একই ধাঁচের হয়ে যায়।

বরং একটু বৈচিত্র্য আসলো শিবাংশু দের ‘মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ’ পড়ে, যেটিতে, পুরাভারত নিয়ে শুরু করলেও লেখক সুলতানি ও মোগোলদের পানাভ্যাস নিয়ে লিখেছেন।

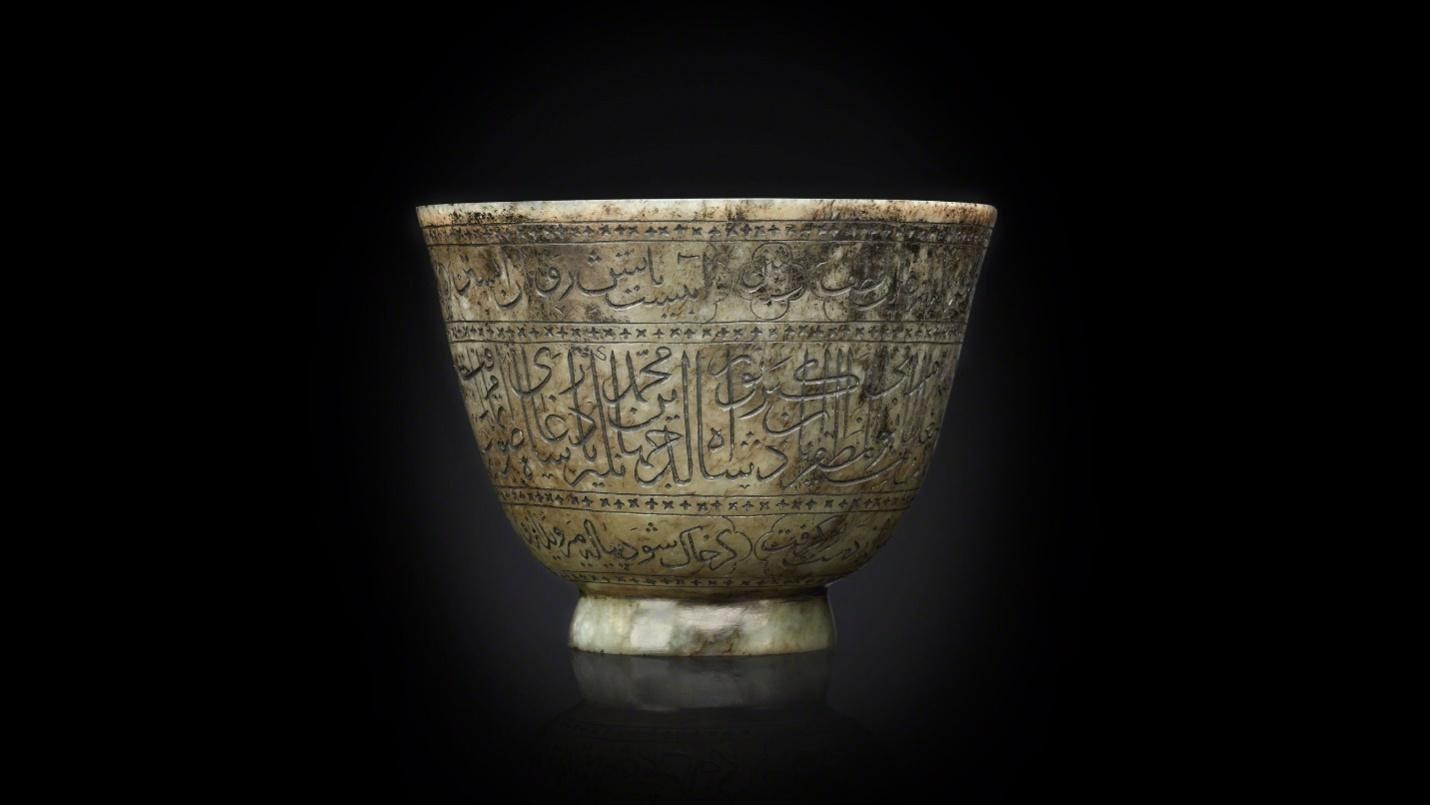

জাহাঙ্গির বাদশার সুরা-পেয়ালা। ছবিসৌজন্য ব্রুকলিন মিউজিয়াম।ভালোলাগলো অভীক সরকারের ‘বাবু কলকাতার দারুবাসনা’ পড়েও। বোঝাই যায় উনি খেটেখুটেই লিখেছেন, একটু নেট ঘেঁটে চটজলদি কোনো ফরমায়েশি লেখা ‘নামিয়ে’ দেননি। ওনার বর্ণিত আখ্যানগুলিও খুব মজার।

যে বিভাগটি আমার সব থেকে চিত্তাকর্ষক লাগল তা হচ্ছে বিভিন্ন জনজাতির সুরাচর্চা নিয়ে। রাঢ়ের সাঁওতালখেড়িয়া এইসব জনজাতির সুরাপান নিয়ে লিখেছেন প্রবোধ মাহাত। দারুণ লাগল শবর জাতির জিতাকাকার সাথে লেখকের কথোপকথনের অংশটি। মহুল গাছ ক্রমশই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে, জিতাকাকা বলেন, “মহুল্যা আর নাইরে বাপ। তরহাই ত গাছ গিলা কাট্যে ফুরাঞ দিলিশ।” বিদেশি মদে ‘খ্যাল্যে দমে মাথা দুখায়, আরওকাই (বমি) লাগে’। গুড় পচিয়ে দিশি মদই অগত্যা। মহুল্যার মধ্যে কাঠি বা পাতা চুবিয়ে আগুনের কাছাকাছি আনলে যদি ওটি দপ করে জ্বলে ওঠে তবেই বোঝা যায় মহুল্যা বিশুদ্ধতার পরীক্ষায় পাস করেছে!

দামু মুখোপাধ্যায়ের ‘পুবপাহাড়ের পানপেয়ালারা’ একই সাথে ভ্রমণকাহিনি ও জনজাতির সুরাচর্চা। ওনার মায়াবী ভাষা আর খুঁটিনাটি বর্ণনা পড়লে অবাক হতে হয়। কতদিন ধরে কত পরিশ্রম ও যত্ন করে তৈরি হয় ওইসব পানীয়রা। কত লতাপাতা, ফল, মূল, শিকড়, ছত্রাক আর ফাঙ্গাস দিয়ে তৈরি হয় খুবই গুহ্য রেসিপির এই পানীয়রা। একমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রেই সেটি জানা যায়—কেন না এ তো শুধু মদ নয়, এ এক অতি পবিত্র শুদ্ধ পানীয়।

লেখকের ভাষায় “গলা পুড়িয়ে পেটে নামার সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে যেন হলকা বেরোতে শুরু করল। গেলাস শেষ করার আগেই মাথার ভিতের আগুনে ঢেউয়ের দাপাদাপি। ক্রমে ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। ওজন বাড়ল জিভের। মগজে যেন তারাবাতির খই ফুটল।” সেই পানীয়র নাম একপানি রকশি।

অর্পণ চাঙমা লিখেছেন পার্বত্য বাংলাদেশের পাহাড়ি মানে চাকমা, মারমা, বম ইত্যাদি চৌদ্দটি জনজাতির সুরাভাবনা। ভাত পচিয়ে চাকমারা তৈরি করেন ‘দ্ব-চুনি’। এটি ছাড়া ওঁদের সব উৎসবই অচল। যে অনুঘটক টের সাহায্যে এই পানীয় জমজমাট হয় সেই ‘মুলি’ বানানোর কায়দা খুবই জটিল ও যত্নসাপেক্ষ। আতপ চাল, রসুন, আর নানান জড়িবুটি দিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নানান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই মুলি তৈরি হয়। এর উপরেই নির্ভর করে পানীয়র গুনমান। ম্যাগডিলিনা মৃ-ও লিখেছেন দুই বাংলা মিলিয়ে গারো উপজাতির কথা। তাদের প্রিয় পানীয় হচ্ছে চুজাংগি। যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে জীবনমদ। শিশুর জন্মের সাথেই আঙুলে করে একফোঁটা চুজাংগি পান করানো হয় সদ্যজাত ও মাকে। এর রেসিপিও খুবই আয়াসসাধ্য।

বেশির ভাগ পাঠকের কাছেই নিশ্চয়ই এ এক নতুন জগৎ। এই লেখাগুলি পড়বার আগে ভাবিওনি দিশি লৌকিক মদ এত জটিল এবং এতটা সময় ধরে প্রস্তুত করা হয়। কোনো কোনোটিতে মাসখানেক লেগে যায়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পানীয় সংস্কৃতি নিয়ে লিখেছেন বিভাস রায়চৌধুরী। অনেক অচেনা তথ্য খুঁজে পাবেন উৎসাহী পাঠকেরা।

এরপরের পাঁচটি লেখা বিদেশের পানীয় নিয়ে। না, শুধুই সুরা পান নয়, অনেক অচেনা দেশের অচেনা পানীয়, যেমন উরুগুয়ের ‘মাতে’। যেটি ইয়ার বা পাতা শুকনো করে গুঁড়ো করে গরম জলে ভিজিয়ে চায়ের মতন পান করা হয়। কোনো উত্তেজক পানীয় নয়, তবে একটু চনমনে রাখে শরীর ও মন, ক্যাফেইনের দৌলতে। প্রসঙ্গে আসল ব্রাজিলের কফি ও কাশাসা, বলিভিয়ান সিংগানি, পেরু ও চিলির পিস্কো, মেক্সিকোর তেকিলা। লেখা হল স্কচ ও ব্লেন্ডেড হুইস্কি নিয়েও। নাম করা ডিস্টিলারি সফরের কথা। আমাদের দেশের জনপ্রিয় হুইস্কি রয়াল চ্যালেঞ্জের শতকরা কত ভাগ হুইস্কি আর বাকিটা ‘নিউট্রাল স্পিরিট’ এই খবরটা জানেন কি? না জানলে এই বই-এর নোটবুকে খুঁজুন—উত্তর পেয়ে যাবেন। তুর্কি সালেপ, এমনকি ইরানের গৃহস্থ বাড়িতে তৈরি খুবই মাইল্ড গোলাপ ওয়াইনের কথা ও রেসিপি—এই সবই ঠাঁই পেয়েছে।খাপছাড়া লাগল সূচিপত্রের পর পরিশিষ্ট হিসেবে একটি কবিতা, আর কিছু রেসিপি। শরবত এমনকি স্যালাইনেরও! সমগ্র অংশের সাথে এদের কোনো মিল নেই।

এইবারে বলি একেবারে প্রথম নিবন্ধটির কথা। এতক্ষণ জমিয়ে রেখেছিলাম । এটির বিষয় জল—স্রেফ পরিশ্রুত পানীয় জল!! ঢাকা ও কলকাতার পরিশ্রুত জল সরবরাহের ইতিহাস। লিখেছেন অমিতাভ প্রামাণিক। অন্য লেখাগুলির মতন এটিও আড্ডাচ্ছলেই লেখা। এবং প্রফুল্লকর।

বাদ গেল শুধু নানান শরবত, মকটেইল আর অবশ্যই হাজারটা সফট ড্রিংক। কোকাকোলা, সোডাজল, ছোটোবেলার অরেঞ্জ। কলকাতার প্যারামাউন্ট ও দিলখুসা। রাস্তার ধারে ‘মেশিনে তৈরি লেবুজল’ আর শহরের দিকে দিকে গজিয়ে ওঠা ফ্রুট জ্যুসের দোকান।

এই বইয়ের চতুর্থ খণ্ড কি বের হবে? তাহলে সম্পাদকদের অনুরোধ করব একই বিষয় নিয়ে একাধিক লেখকের রচনা না সংগ্রহ করতে।

নুনেতে ভাতেতে ৩—পানীয় সংস্কৃতি

সম্পাদক: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সান্যাল, অনার্য তাপস

দ্য ক্যাফে টেবল

মুদ্রিত মূল্য: ৩৫০ টাকা

বইটির প্রাপ্তিস্থান:

কলকাতায় — দে’জ, দে বুক স্টোর, আদি দে বুক স্টোর, ধ্যানবিন্দু, ভারতী বুক স্টোর, দ্য ক্যাফে টেবল প্রকাশন দপ্তর(ভারতী বুক স্টোরের উপরে)

বইটি অনলাইন কেনা যেতে পারে এখানে।

বাড়িতে বসে বইটি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনশেষের কবিতা - দীপ্তেনআরও পড়ুনমহাভারতের জানা অজানা - দীপ্তেনআরও পড়ুনফিরে আসি - দীপ্তেনআরও পড়ুনবাংলাদেশ : জন্মকথা - দীপ্তেনআরও পড়ুনব্রজঠাকুরের বোধোদয় - দীপ্তেনআরও পড়ুনএকটি পরীর মৃত্যু - দীপ্তেনআরও পড়ুনমহারাজ বিশাখ - দীপ্তেনআরও পড়ুনপুরাভারতের সুরাভাবনা - দীপ্তেনআরও পড়ুনআহা পুজো!! - দীপ্তেনআরও পড়ুনদিলদার নগর - ২০ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুননজরুল ও মিথ্যা প্রচারণা - দীপআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

দ | ২৫ অক্টোবর ২০২০ ১৬:৪১98968

কবে যে কেউ কফি নিয়েঅস্ত একোখান বই লিখবে!

i | 203.219.***.*** | ২৫ অক্টোবর ২০২০ ১৭:৪১98976

i | 203.219.***.*** | ২৫ অক্টোবর ২০২০ ১৭:৪১98976প্রিয় ডিডিকে দেখতে পেলেই খুশি হই।

ডিডির নিজের লেখা পুরাভারতের সুরাভাবনা মনে পড়ে গেল।

NAME | 174.95.***.*** | ১৪ মে ২০২১ ২৩:১৮105985

NAME | 174.95.***.*** | ১৪ মে ২০২১ ২৩:১৮105985এই বইয়ের আগের দুটো খন্ড নিয়ে কোনো রিভিউ বেরিয়েছে কি? কারুর জানা থাকলে একটু লিংক দিন না...

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।