- বুলবুলভাজা পড়াবই পড়শির কথা

-

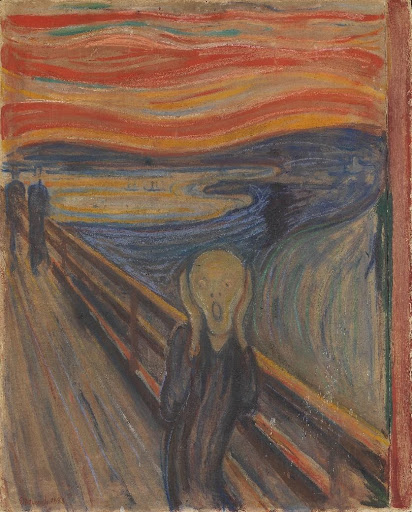

সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্রীয় হিংসা আর মানুষের ভয়ার্ত নিঃশব্দ চিৎকারের ছবি

তৃষ্ণা বসাক

পড়াবই | পড়শির কথা | ১১ অক্টোবর ২০২০ | ৩৮৪৫ বার পঠিত - পড়শির কথা — ১ | পড়শির কথা—২ | পড়শির কথা—৩ | পড়শির কথা—৪ | পড়শির কথা—৫ | পড়শির কথা — ৬ | পড়শির কথা — ৭

মোহন ভাণ্ডারী। আধুনিক পাঞ্জাবি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান নাম। ১৯৮০-র দশকে পাঞ্জাবে সহিংস খালিস্তানি আন্দোলন, তা দমনে রাষ্ট্রের পালটা হিংসা এবং এ দুয়ের জাঁতাকলে আমজনতা। দেশভাগের দিনের যে যন্ত্রণা পিছনে ফেলে আসতে পেরেছিলেন রাজ্যের মানুষ, সেই রক্তস্রোতের ফিরে আসা। রাজ্য জুড়ে বদলে যেতে থাকা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্প্রীতির সমীকরণ। এমনই প্রেক্ষিতে লেখা গল্পের একটি সংকলন। বাংলা তরজমায় পড়লেন লেখক তৃষ্ণা বসাক।

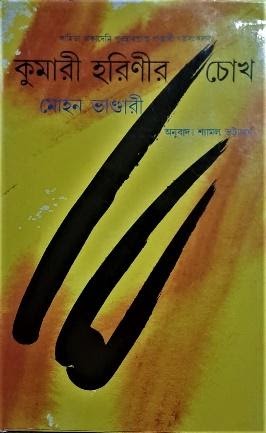

মোহন ভাণ্ডারী। আধুনিক পাঞ্জাবি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান নাম। ১৯৮০-র দশকে পাঞ্জাবে সহিংস খালিস্তানি আন্দোলন, তা দমনে রাষ্ট্রের পালটা হিংসা এবং এ দুয়ের জাঁতাকলে আমজনতা। দেশভাগের দিনের যে যন্ত্রণা পিছনে ফেলে আসতে পেরেছিলেন রাজ্যের মানুষ, সেই রক্তস্রোতের ফিরে আসা। রাজ্য জুড়ে বদলে যেতে থাকা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্প্রীতির সমীকরণ। এমনই প্রেক্ষিতে লেখা গল্পের একটি সংকলন। বাংলা তরজমায় পড়লেন লেখক তৃষ্ণা বসাক। সমগ্র ভারতীয় পাঞ্জাবি সাহিত্যকে একটি ফুলের বাগানের সঙ্গে তুলনা করলে তার গল্প-কেয়ারিতে একটি শতাধিক পাপড়ির গোলাপ হলেন মোহন ভাণ্ডারী। বলেছেন গুরবচন সিংহ ভুল্লর। এবং তিনি ভুল কিছু বলেননি। মোহনের মাত্র সাতটি গল্প নিয়ে গল্প সংকলন ‘কুমারী হরিণীর চোখ’ পাঠককে বিন্দুতে সপ্তসিন্ধুর সন্ধান দেয়।

মোহন ভাণ্ডারীর জন্ম ১৯৩৭। পাঞ্জাবের সাংগ্রুরে। পাঞ্জাবি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং আইনে স্নাতক। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছেন, পেয়েছেন চণ্ডীগড় সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, কুলবন্ত সিং ভার্ক পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯৮, ‘মূল দী আঁখ’ গল্পগ্রন্থের জন্যে, যা এখানে আলোচ্য ‘কুমারী হরিণীর চোখ’)।

‘পায়রা’, ‘কুমারী হরিণীর চোখ’, ‘সম্পর্ক’, ‘চুল বাঁধ জিওনিয়ে’, ‘ক্ষত’, ‘ওরফে’ এবং ‘আঘাত’—এই সাতটি গল্প শুরুর আগের পাতায় পাঞ্জাবের বিখ্যাত কবি শিবকুমারের একটি কবিতা ছাপা আছে।

“নসিব কউরের জন্য

যার নীরব দৃষ্টিতে অনেক গল্প ছিল

আমার মনের অবস্থা আজ

ধস্ত এক অরণ্যের মতো,

মাঝদুপুরের তীব্র লু আর

ধাবমান তামাটে মোষের মতো এই গ্রীষ্ম।

চারিদিকে কোথাও কোনো বৃক্ষ নেই

ইতস্তত ছড়িয়ে আছে কিছু কাঁটাঝোপ

তারই মাঝে এক নিঃস্ব সমাধি

আর তার মাথার ওপর ওড়ে শকুনের দল।

থেকে থেকে বাতাস থমকে গিয়ে

এক ভয়ার্ত নীরব চিৎকারের মতো

আবার বইতে থাকে জোরে,

যেন তাড়া করছে এক ডাইনি,

কোথাও সামান্য শব্দ হলেই ভয় করে

যেন ঝুমঝুম শব্দ ভেসে এসে

আরও তীক্ষ্ণ আর্তনাদে হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে দিয়ে যাবে”

এই কবিতাটির মধ্যেই যেন সাতটি গল্পের অন্দরমহলের চাবি লুকোনো আছে। এই গল্পগুলির পরতে পরতে সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডব, রাষ্ট্রীয় হিংসা আর সাধারণ মানুষের ভীত সন্ত্রস্ত জীবনযাপন। তাদের ভয়ার্ত নীরব চিৎকার যেন এডওয়ার্ড মুংকের ‘দ্য স্ক্রিম’ ছবিটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নিঃসীম রাতে সেতুর ওপর দাঁড়ানো এক মানুষের ভয়ার্ত নিঃশব্দ চিৎকার।

চিৎকার। এডওয়ার্ড মুঙ্ক। ১৮৯৩। ছবি সৌজন্য ন্যাশনাল গ্যালারি অফ নরওয়ে।‘ক্ষত’ গল্পে এমন একটা সাঁকো ছিল, যেটা পেরিয়ে আসছিল গরিবস্য গরিব মুসলমানদের এক কাফিলা, পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের নির্মম গণহত্যার শোধ তুলতে হিন্দু ও শিখরা লুকিয়ে ছিল সেই সেতুর মুখে ঝোপের আড়ালে। অ্যাসিডের বোতল, দোনলা বন্দুক, বর্শা, পাথরের আক্রমণে মানুষের রক্তে লাল হয়ে যায় নদী। তবু কীভাবে যেন বেঁচে যায় একটি শিশু।

“১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের দাঙ্গায় ত্রস্ত নিরীহ মানুষজন ছুটতে ছুটতে ওরকম অনেক শিশুকে ভুল করে ছেড়ে গেছে। ফোসকার মতো, উলের সুতো প্রদীপের সলতে হয়ে জ্বলে ঘর আলোকিত হয়, আর গায়ে লাগলে ফোসকা পড়ে, গরম তাওয়ায় জলের ছিটে পড়লে যেমন হয় তেমনি বুদ্বুদের মতো! এক মুহূর্তের তিরতিরানি তারপর শেষ। সেসময় মানুষের প্রাণও এমনি হয়ে পড়েছিল। অনেক ভালো মানুষও তখন খুনি হয়ে উঠে মানবতার শিরচ্ছেদ করেছিল নির্মমভাবে। সেসব দৃশ্য আমার মনে ক্ষত হয়ে আছে, সময়ের বেলুন সেই জখমকে চেপে রেখেছিল, আজ ওকে এমনি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো অভিমানে শুয়ে থাকতে দেখে সেই ক্ষত আবার যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে।”

নিঃসন্তান চন্দ্রকৌর চাচি তাকে বুকে তুলে পরম মমতায় মানুষ করেন, গুরুদুয়ারায় অমৃত পান করিয়ে তার নাম দেওয়া হয় হরচন্দ। কিন্তু হিংসা তাও আমৃত্যু পেছন ছাড়ে না হরচন্দের। দাঙ্গার বীভৎসতা ফিরে আসে কয়েক দশক পর আবার। খালিস্তানি আন্দোলন নষ্ট করে দেয় হিন্দু আত্মারামের সঙ্গে শিখ হরচন্দের (যে আদতে কিনা মুসলমান!) আশৈশব প্রীতির সম্পর্ক। শেষ পর্যন্ত হিংসার ঊর্ধ্বে জয়ী হয় মানবতা। গভীর রাতে দুজনে গিয়ে দাঁড়ায় অতীতের পাপের স্মৃতিমাখা সাঁকোটার কাছে।

তারপর হরচন্দ “সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কিনারায় রাখা পাথরটাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। পাথরটা জলে পড়তেই জলোচ্ছ্বাস ও গভীর ক্ষত তৈরি হয়, কিন্তু তারপরই জল শান্ত হয়ে গেলে নদী নিজস্ব গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে।” ইতিহাসও নদীর মতোই। শান্ত ভাবে প্রবাহিত হওয়ার কথা তার। কিন্তু বারবারই তা ফুঁসে ওঠে আর ভাসিয়ে দেয় নিরীহ মানুষের জীবন। আবার বর্তমানের সব হিংস্রতার পেছনেও আছে অতীতের ইতিহাস।

“গুরু গোবিন্দ মারা যান ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে। তার ২৩৭ বছর পরে, পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান শিখদের মধ্যে আমার কয়েকটা বছর কেটেছিল। আজ মনে হয় সে বড়ো ভাগ্য। অল্প বয়স এবং ইতিহাসের পূর্বাপর জ্ঞান না থাকায় তখন বুঝতেই পারিনি, ঠিক যেখানটিতে চলাফেরা করছি সেইখানটিতে ভারত ইতিহাস অচিরেই পাশ ফিরে শোবে; এবং চচ্চড় করে, একখানা নতুন ম্যাপের রেখায়, ফেটে যাবে সেখানকার মাটি ও অন্তরীক্ষ। কেউ আর কোনোদিন সেই ফাটলের ওপারে যেতে পারবে না।

খুব চাপা কথায় এবং তীব্র ইঙ্গিতে হঠাৎ হঠাৎ বুঝতে পারতাম শিখ ও মুসলমানদের কয়েকশো বছরের শত্রুতা। এ শত্রুতা বাঙালি হিন্দু মুসলমানের আচমকা জাগা জোলো বিদ্বেষের মতো মোটেই না; অনেক অনেক গভীর প্রবিষ্ট। তারা সুযোগ পেলেই দুই জাতি, দুই সংস্কৃতির উল্লেখ করত। অথচ আশ্চর্য, শিখ ও হিন্দুর মতো মুসলমানদেরও মুখের ভাষা ছিল চোস্ত বা ভেজাল উর্দু নয়, নিপাট আঞ্চলিক কথ্য পাঞ্জাবি। অন্যদিকে ওই তিনেরই লেখাপড়ার ভাষা উর্দু। অবাক হয়ে দেখতাম সাত্ত্বিক চেহারার হিন্দু ও শিখ বুড়োরা যাবতীয় চিঠিপত্র এবং হিসাব ফসফস করে লিখে যাচ্ছে উর্দুতে, ডান থেকে বাঁয়ে। হিন্দু ও শিখ সংস্কৃত দূরস্থান, হিন্দিও পড়তে জানে না।”(গদ্য সংগ্রহ, মণীন্দ্র গুপ্ত)

তবু, বিদ্বেষের জন্ম দেওয়া হয়। কুরসির লোভে জিইয়ে রাখা হয় সেই বিদ্বেষ, তাকে ক্রমে সংগঠিত হিংসার চেহারা দেওয়া হয়। আর তার বলি হয় হাজার হাজার তাজা প্রাণ।

যেমন দেশভাগের ক্ষত তেমনি অপারেশন ব্লু স্টার আর ইন্দিরা গান্ধির হত্যা-পরবর্তী রক্তাক্ত দিনের ক্ষত। তার আগে খলিস্থানি আন্দোলনের বিষ। অথচ এই সময়ই টেকনোলজি ঢুকতে শুরু করে, সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে পাঞ্জাবে। “টেকনোলজি ক্রমশ আমাদের জীবনে ঢুকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাঠেরা (কৃষক সম্প্রদায়) ট্র্যাক্টর কিনল, থ্রেশার লাগাল, সাধারণ কুয়োর জায়গায় মোটর চালিত টিউবওয়েল থেকে সেচের জল গবগবিয়ে বেরোতে লাগল। সাধারণ হালের ফলা, হাঁসুয়া ইত্যাদি পারস্পরিক উপাদান অকেজো হয়ে পড়ল।”

আর এই সময়েই পাঞ্জাব পুরো উগ্রপন্থার কবলে চলে যাচ্ছে। বাস থেকে নামিয়ে নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে শিশু এবং নারীকেও। খবরের কাগজে বলা হচ্ছে এসব নাকি শিখ ও হিন্দু বিভেদের ফসল। অথচ গ্রামের মানুষ বুঝতে পারছেন না কোথায় বিভেদ? তাদের অনুভবে ‘এই সবকিছুই শহুরে মানুষের সাজানো। ওদের পার্টিবাজি পাঞ্জাবকে শ্মশান বানিয়ে ছেড়েছে।’

এরপর এল সেই কুখ্যাত ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪। পণ্ডিত বৃজলালের বাড়িতে টিভিতে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে বুদ্ধের শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত বয়ে যায়। সে দেখে ঘরে সে ছাড়া আর শিখ নেই।

“আমার ভেতরটা কেঁপে উঠল। ফিসফিস করে পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞেস করি ‘‘এরা সবাই কোথায়?’’

পণ্ডিতজি আমার দিকে তাকিয়ে সশঙ্কিত আওয়াজে প্রশ্ন করেন ‘‘ওরা কারা?’’ ওঁর প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সবাই আমার দিকে ঘুরে তাকায়। এ কেমন দৃষ্টি। গ্রামের মানুষের এই দৃষ্টি তো আমি চিনি না।”(চুল বাঁধ জিওনিয়ে)

এইভাবেই মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু। এর মধ্যে আবার ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েন বুদ্ধিজীবীরা। ‘জনমানসে সন্ত্রাসের প্রভাব’ নামে এক বইয়ের উপাদান জোগাড় করতে হাজির হন এক লেখক। ঘটনাচক্রে তিনি এক বাঙালি!

‘পায়রা’ নামক গল্পে আবার সন্ত্রাস আর যৌনতার মনস্তত্ত্ব অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন মোহন। চারপাশে সন্ত্রাসের বাতাবরণে একটি গ্রামের ঠাকুরদোয়ারার ঠাকুরানি শক্তিদেবী আর কিশোর কিষনের মধ্যে সম্পর্কের ওঠাপড়ায় অনুঘটকের কাজ করে একটি পায়রার হত্যা।

আর এই গ্রন্থের নামগল্প ‘কুমারী হরিণীর চোখ’ আমাদের বিবশ করে দেয়। একটি দাঙ্গাকবলিত শহরে দাঙ্গাবাজদের হাতে খুন হয় নসিব কউরের স্বামী ও ছেলে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে ডিফেন্স কলোনিতে ঢুকে পড়ে ভয়ে আধমরা সেই নারী। তাকে আশ্রয় দেয় এক অফিসার মেজর চাড্ডা, কিন্ত উষ্ণতা দিতে পারে না। মেয়েটির চোখে ছোটোবেলায় শিকার করা এক কুমারী হরিণীর চোখ দেখতে পায় মেজর চাড্ডা। সে ভাবে এই অসহায় নারীকে সে ইচ্ছে করলেই পেতে পারে। কিন্তু সাহস পায় না। ছটফট করে রাত কেটে যায়। পরদিন ঘুম ভাঙতে দেখে, কোনো অস্ত্রের আঘাতে নয়, স্রেফ আতঙ্কে মারা গেছে নসিব কৌর। মেজর চাড্ডা নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। “সে রাতে কেন যে ওর পাশে শুইনি। তাহলে হয়তো সে বেঁচে যেত।”

পাপ পুণ্যের গড়পড়তা সমীকরণ ছাপিয়ে আরও বড়ো সত্যের কাছে নিয়ে যায় এ গল্প।

সাহিত্য অকাদেমি অনুবাদ পুরস্কার প্রাপ্ত অনুবাদক শ্যামল ভট্টাচার্য খুব যত্ন করে অনুবাদ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। তবে দু- একটা জায়গায় অনুবাদ একটু আড়ষ্ট লাগে। যেমন ‘অনেক জট পাকিয়েছে, ঠিক হতে সময় লাগবে’ না বলে ‘ছাড়াতে সময় লাগবে’ বললে গদ্য অনেক জীবন্ত হত মনে হয়।

কুমারী হরিণীর চোখ

মোহন ভাণ্ডারী

অনুবাদ – শ্যামল ভট্টাচার্য

সাহিত্য অকাদেমি

মুদ্রিত মূল্য : ৭৫ টাকা

বাড়িতে বসে বইটি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।পড়শির কথা — ১ | পড়শির কথা—২ | পড়শির কথা—৩ | পড়শির কথা—৪ | পড়শির কথা—৫ | পড়শির কথা — ৬ | পড়শির কথা — ৭

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

যথারীতি | 2409:4060:2188:4f0c::2104:***:*** | ১২ অক্টোবর ২০২০ ১৩:২১98330

যথারীতি | 2409:4060:2188:4f0c::2104:***:*** | ১২ অক্টোবর ২০২০ ১৩:২১98330"সাহিত্য অকাদেমি অনুবাদ পুরস্কার প্রাপ্ত অনুবাদক শ্যামল ভট্টাচার্য খুব যত্ন করে অনুবাদ করেছেন।"

এই বাক্যটি আড়ষ্ট লাগে।

যথাযথ | 2409:4060:2188:4f0c::2104:***:*** | ১২ অক্টোবর ২০২০ ১৩:২৪98331

যথাযথ | 2409:4060:2188:4f0c::2104:***:*** | ১২ অক্টোবর ২০২০ ১৩:২৪98331"সাহিত্য অকাদেমি অনুবাদ পুরস্কার প্রাপ্ত শ্যামল ভট্টাচার্য খুব যত্ন করে তরজমা করেছেন।" - লিখলে অনেক জীবন্ত মনে হত হয়ত।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।