- বুলবুলভাজা পড়াবই পড়শির কথা

-

‘নীচু জাতের মানুষ’-ছোঁয়া বাতাসও যাতে ছুঁয়ে না ফেলে

তৃষ্ণা বসাক

পড়াবই | পড়শির কথা | ০৪ এপ্রিল ২০২১ | ৩৪৫৯ বার পঠিত  কল্পিত গালগল্প নয়। বর্ণে বর্ণে সত্য একটি ‘নিম্ন বর্ণের’ পরিবারের তিন প্রজন্মের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক অধিকার অর্জনের মর্মস্পর্শী ইতিহাস। যার শুরু সেই গ্রামের কথা দিয়ে যেখানে তেমনই ছিল ‘উচ্চ-নীচ’ জাতের বাড়ির বিন্যাস—নির্মম বর্ণাশ্রমে লালিত নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের অজস্র প্রতীকের একটি প্রতীক। ঝরঝরে বাংলা অনুবাদে ভারতীয় সমাজের এক বিপুল অংশের আয়না-ছবি। পড়লেন সাহিত্যিক তৃষ্ণা বসাক

কল্পিত গালগল্প নয়। বর্ণে বর্ণে সত্য একটি ‘নিম্ন বর্ণের’ পরিবারের তিন প্রজন্মের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক অধিকার অর্জনের মর্মস্পর্শী ইতিহাস। যার শুরু সেই গ্রামের কথা দিয়ে যেখানে তেমনই ছিল ‘উচ্চ-নীচ’ জাতের বাড়ির বিন্যাস—নির্মম বর্ণাশ্রমে লালিত নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের অজস্র প্রতীকের একটি প্রতীক। ঝরঝরে বাংলা অনুবাদে ভারতীয় সমাজের এক বিপুল অংশের আয়না-ছবি। পড়লেন সাহিত্যিক তৃষ্ণা বসাক‘হিন্দু সংস্কৃতির

বীর্য থেকে

জাতিভেদ

উপ্ত হল

এবং

তার থেকেই

জন্ম নিলাম

আমি....’

যাদের জন্ম থেকেই আলাদা করে রাখা হয়, জল-অচল, অস্পৃশ্য, এমনকি কখনো-কখনো কপালে দেগে দেওয়া হয় চোর জাতির অপবাদ, তাঁরা যখন কলম ধরেন তখন ভলকে ভলকে রক্তবমির মতো ক্ষোভ উঠে আসাই স্বাভাবিক, যা দলিত সাহিত্যকে একটা আলাদা জঁনারে রাখতে বাধ্য করেছে। ছোটোবেলায় কবি সুকীর্থার হাত থেকে খাবার নিতে অস্বীকার করেছিল উচ্চবর্ণের একটি মেয়ে। এখন দিনকাল পালটেছে। সুকীর্থারা তো স্কুল কলেজ অফিসে উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উলটোদিকের মানসিকতায় কি বদল এল সত্যি সত্যি?

দলিত কবি দয়া পাওয়ারের মেয়ে প্রজ্ঞা লোখন্ডে পাওয়ারের কবিতায় প্রতিবিপ্লবের স্বপ্ন—

‘...

এখন লেখা হবে এক নতুন ইতিহাস

আমাদের স্তরীভূত মুখের

ঘামে ভেজা কালো রঙের

বাঁচার লড়াইয়ের টগবগে রক্তের’ কিংবা জ্যোতি ল্যাঙজেয়ারের

কবিতায় এই মাতৃভূমিকে নিয়ে ক্ষোভ গোপন থাকে না—

‘কিন্তু এখন আমি উস্কে দেব উত্তেজনা

মানবাধিকারের জন্য

যে জায়গাটা কখনোই মাতৃভূমি ছিল না আমাদের

এমন এক জায়গায় আমরা এলাম কীভাবে?

যে ভূমি আমাদের এমনকি কুকুর-বেড়ালের

জীবনও দিতে চায়নি?

ওদের এ অমার্জনীয় অপরাধ

সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করছি

ঘুরে দাঁড়াব, হব বিদ্রোহী

এই মুহূর্তে আর এখানেই’

এই ইতিহাস যখন লেখা হয়, তখন মূলস্রোতের জীবনে, যারা শুধু জন্মের কারণেই সুবিধে পেতে অভ্যস্ত বরাবর, একটা ঝাঁকি লাগে। এখনও তো, তারাউলি জানুবির উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট পথে হাঁটার জন্যে মরতে হয় বালিকাকে, উচ্চবর্ণের জমিতে নিরুপায় হয়ে শৌচ সারতে হলে প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয় দলিত বোনেদের, এখনও দলিতদের জন্য আলাদা শ্মশান, সেখানে পৌঁছোনোর জন্য উচ্চবর্ণের রাস্তা ব্যবহার করা যাবে না আবার, মনে করা যাক সদ্গতির সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃত দলিতকে—ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। এসব যখন মিডিয়ায় আসে, নগর সভ্যতা সেগুলো পাশ কাটিয়ে যেতে পারে, যায়ও। কিন্তু এই দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস যখন লেখেন একজন বিজ্ঞানের অগ্রণী অধ্যাপক, তখন সেই ইতিহাস পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় থেকে না, তা যেমন হয়ে ওঠে এক দলিত পরিবারের কয়েক প্রজন্মের এক নিখুঁত ডকুমেন্টেশন, তেমনি এই দেশের জাতপাতের রাজনীতির, বৈষম্যমূলক সমাজেরও আয়না।

তেলেঙ্গানার ফতেনগর গেট রেল কলোনিতে একটি দলিত মাদিগা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এলুকাতি বালাইয়া সত্যনারায়ণ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নে স্নাতকোত্তর সত্যনারায়ণ দীর্ঘদিন হায়দারাবাদের ধর্মবন্ত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি হায়দ্রাবাদের সেন্টার ফর দলিত স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট। ২০১১ সালে প্রকাশিত ‘আমার বাবা বালাইয়া’ বইটিতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয় লালিত বর্ণাশ্রম এবং নির্মম ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর পিতামহ নরসাইয়া, পিতা বালাইয়ার লড়াই এবং তাঁদের এলুকাতি পরিবারের তিন প্রজন্মের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক অধিকার অর্জনের মর্মস্পর্শী ইতিহাস। কিন্তু শুধু পারিবারিক ইতিহাসই নয়, হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ সংলগ্ন রেলকলোনিগুলোর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর এবং যাবতীয় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে দলিত মানুষদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের কাহিনি।

হ্যাঁ কাহিনি। অনেক সময়ই যে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। তাই এই আত্মকথাটি হয়ে ওঠে উপন্যাসের মতোই টানটান। একবার শুরু করলে প্রায় দুশো তিরিশ পাতার বইটি একটানে পড়ে ফেলতে হয়।

ওঁ ও স্বস্তিকা সহ অস্পৃশ্য দম্পতি। শিল্পী সবিন্দ্র সওয়াকর। ক্যানভাসে তেলরং। ২০০১ (সৌজন্য thebeacon.in)এর শুরুতেই রয়েছে কাঁধের ওপর স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে ছোটো বাচ্চার হাত ধরে নদীর দিকে হাঁটছে একটা লম্বা মতন লোক, তার নাম নরসাইয়া। তেলেঙ্গানার করিমনগর জেলার একটা অজ পাড়া গাঁ ভাঙ্গাপল্লি, তারি হরিজনয়াড়ায় বাড়ি লোকটার। যেখানে যত অস্পৃশ্য নীচু জাতের বাস। সে গ্রামের বিন্যাস এমন যে, সামনে থাকে যত উঁচু জাতের বাড়ি, যাতে হাওয়া এলে উঁচু জাতকেই আগে ছোঁয়, নীচু জাতের স্পর্শ করা হাওয়া যেন ছুঁতে না হয় উঁচু জাতকে। এই নরসাইয়া লোকটাও তাই, মাদিগা অর্থাৎ অস্পৃশ্য চামার। তার ছোটো ছেলেটার নাম বালাইয়া। স্ত্রীর মৃত্যুতে নিজের জাতের কাউকে পায়নি সে সৎকারের জন্যে, আর তাই মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে যাত্রা তার, অন্ধকার হবার আগে নদীর বালুচরে পুঁতে দিতে হবে।

এই যে যাত্রা শুরু হল ছোটো ছেলেটির, তা শেষ হল ১৯৮৩ সালের ১৩ জুলাই। এলুকাতি রামস্বামী, যাকে সবাই চিনত বালাইয়া নামে। সে কোনো সমাজ সংস্কারক ছিল না, বাবাসাহেব আম্বেদকরের লেখাও পড়েনি সে কোনোদিন। কিন্তু নিজের মতো করে লড়াই করে গিয়েছিল আমৃত্যু সমাজের জাতপাতের ব্যাধির সঙ্গে, সন্তানদের শিখিয়েছিল কীভাবে আত্মসম্মান, জেদ আর কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত হয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়।

বালাইয়ার মাকে যেদিন নদীর বালুচরে পুঁতে আসা হয়েছিল, সেদিন একজন শ্মশানবন্ধুও ছিল না যাত্রাপথে, বস্তুত কোনো শ্মশানের অধিকারই ছিল না তাদের। বালাইয়ার শেষকৃত্য কিন্তু হল মেত্তুগুজার শ্মশানে, চারপাশে তার কৃতবিদ্য সন্তানেরা তো বটেই, অসংখ্য চেনা-অচেনা মানুষ। কারণ বালাইয়া, নিজের পরিবার ছাড়িয়ে অনেক দলিত পরিবারের, এমনকি সেকেন্দ্রাবাদের রেলকর্মীদের কাছেও অনুসরণযোগ্য আদর্শ হয়ে উঠেছিল।

এই যে ইতিহাস, এ কিন্তু রেল কলোনি কেমনভাবে জাতপাতের বাধা ভাঙছিল, তারও ইতিহাস। আমরা শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ গল্পে দেখেছি, না খেতে পেলেও গফুর মেয়েকে নিয়ে ফুলবেড়ের চটকলে যেতে রাজি হয়নি, কারণ সেখানে মেয়েদের আব্রু থাকে না। এই যন্ত্রসভ্যতার আর-একটা দিক আছে, সেখানে ছোঁয়াছুঁয়ির ভড়ং রাখা যায় না, উঁচু জাত নীচু জাত সবাই সমান, পেটের দায়ে বর্ণহিন্দু আর দলিত হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়।

“সে সময় কেবলমাত্র উঁচু জাতের লোকজনরাই সোনার গয়না পরতে পারত। কিন্তু রেল কলোনিতে যারা থাকত, তারা অনেকেই সোনার গয়না পরত। কোনোরকম বিধিনিষেধ সেখানে ছিল না। আসলে ব্রিটিশ শাসনকালে রেল কলোনি আর ক্যান্টনমেন্টগুলো অনেকটা মুক্তাঞ্চলই ছিল দলিত মানুষদের কাছে। সামাজিক বিধিনিষেধের ফতোয়া সেখানে খুব একটা খাটত না। উঁচু জাতের লোকজনদের মতো তারাও এখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেত। উঁচু জাতের লোকজনদের মতো দলিতরাও রোজগার করছিল এবং উন্নততর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হচ্ছিল। জাতপাতের ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে মানলেও কর্মক্ষেত্রে সেগুলো মানার কোনো উপায় ছিল না। এখানে উঁচু জাত আর নীচু জাতের প্রত্যেককেই একই কুয়ো থেকে জল তুলতে হত। গ্রামের মতো এখানে কুয়ো ব্যবহার করা নিয়ে অচ্ছুতদের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর কেউ থাকত না। তবে উঁচু জাতের মহিলারা অচ্ছুতদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলত। একই সময়ে তারা জল নিতে আসত না এই ভয়ে যে ছোটো জাতের লোকদের বালতির ছোঁয়া লেগে তাদের জাত চলে যাবে। অচ্ছুত মহিলারাও ক্রমশ তাদের জীবনযাত্রা পাল্টাচ্ছিল। তারা প্রতিদিন স্নান করত, নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত।”

যদিও স্কুলেও অচ্ছুত শিশুদের চরম বর্ণবৈষম্যের শিকার হতে হত। স্কুলঘরের এক কোণে চট বিছিয়ে বসত তারা। উঁচু জাতের ছেলেরা তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলত। স্কুলের ব্রাহ্মণ মাস্টারমশাই খুব ঘৃণা করত তাদের। কোনো সময় শ্লেট দেখতে চাইলে অন্য ছাত্রদের বলত জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিতে।

এত সব বাধার মধ্যে দিয়েও ছেলেদের পড়াশোনা শেখার ব্রত থেকে সরে আসেনি বালাইয়া। সে বুঝেছিল শিক্ষাই একমাত্র তাদের অন্ধকার জীবনে আলো আনতে পারে। বিখ্যাত দলিত মারাঠি কবি নামদেও ধাসাল যেমন বলেছিলেন “জ্ঞান অর্জনের আস্বাদ একবার মানুষ পেয়ে গেলে সে দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। জ্ঞান এক আশ্চর্য বিষয়। একবার মাথার ভেতর ঢুকলে, থামতে চায় না। কাজ করতেই থাকে।”

সন্তানদের সেই জ্ঞানের আলো দেবার জন্য কী কঠোর পরিশ্রমই না করেছিল বালাইয়া আর তার স্ত্রী।

“অন্যান্য অচ্ছুত পরিবারের মতো তাদের পরিবার ছিল না। বালাইয়া বাচ্চাদের কড়া শাসনে রাখত। ভোর চারটেয় উঠে তারা পড়তে বসত, সন্ধ্যাবেলায় বালাইয়া বাড়িতে ফিরে এলে তারা আর বাইরে খেলতে যেত না। বেশি খেলাধুলা পছন্দ করত না বালাইয়া। সে মনে করত এতে বাচ্চাদের পড়াশোনা নষ্ট হবে। নরসাম্মাও বাচ্চাদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখত। প্রতিদিন সকালে উঠে সে জোয়ার পিষে গোটা পঞ্চাশেক রুটি বানাত সবার জন্যে। রুটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য ডাল কিংবা তেঁতুল আর লঙ্কা দিয়ে বানানো চিন্তা পাণ্ডু করম থাকত। এর বেশি কিছু খাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারত না তারা। নরসাম্মাকে খেতে মজুরির কাজ করতে হত এসবের ফাঁকে ফাঁকে।”

এই কঠোর পরিশ্রমের ফল ফলল। বালাইয়ার চার ছেলে ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রিতে ভরতি হল ১৯৬৭-৬৮ সাল নাগাদ। পরের ভাই ইয়াদাগিরি ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভরতি হল। সবচেয়ে মেধাবী এই ছেলেটি ঝুঁকল বামপন্থী আদর্শের দিকে। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে সে হারিয়ে গেল হঠাৎ। বালাইয়ার স্বপ্নে বিশাল ধাক্কা একটা।

বদলে গেছিল আর্থিক অবস্থাও। জীবনযাত্রা, খাবারদাবারে ছাপ পড়েছিল। জোয়ারের রুটির বদলে ময়দার চাপাটি ছাড়াও ভাত আর কোনো না কোনো একটা তরকারি। ঘরে চেয়ার টেবিল, সিলিং ফ্যান। রাখা শুরু হল কাজের লোকও।

তবে আসল পরিবর্তন এল অন্য জায়গায়— “’৭০ -র দশকের শেষদিকে আমাদের পরিবারে আরও কিছু পরিবর্তন এল। আমাদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা কনভেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করছিল এবং ক্রমশ অন্যান্য উঁচু জাতের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সমকক্ষ হয়ে উঠছিল। আলাদা করে কোন ছাড়ের আর তাদের দরকার পড়ছিল না স্কুলে। দলিত পরিচয়টা তাদের স্কুলজীবনে প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ছিল... মেধাটাই একমাত্র পরিচয় হয়ে পড়ছিল।”

আর এই স্বপ্নটাই তো দেখেছিল বালাইয়া।

অসধারণ এই বইটির অনুবাদ করে শৌভিক একটা কাজের কাজ করেছেন। আর তাঁর অনুবাদ এত চমৎকার, মনেই হয় না অনুবাদ পড়ছি।

প্রকাশক হাওয়াকল খুব যত্ন করে ছেপেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

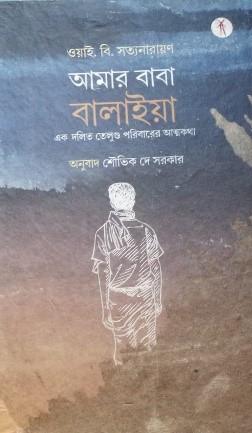

আমার বাবা বালাইয়া

ওয়াই বি সত্যনারায়ণ

অনুবাদ- শৌভিক দে সরকার

হাওয়াকল পাবলিশার্স

মুল্য- ৪০০ টাকা

বাড়িতে বসে বইটি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।

গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

Anindita | 160.202.***.*** | ০৪ এপ্রিল ২০২১ ১১:২৬104471

Anindita | 160.202.***.*** | ০৪ এপ্রিল ২০২১ ১১:২৬104471স্তব্ধবাক। মাথা নুয়ে গেলো।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, dc, kk)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।