- বুলবুলভাজা পড়াবই প্রথম পাঠ

-

ছত্রে ছত্রে মানসিক দৈন্য, বর্ণবৈষম্য, বিদ্বেষ, সামন্ততান্ত্রিক রুচির ক্লেদ

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

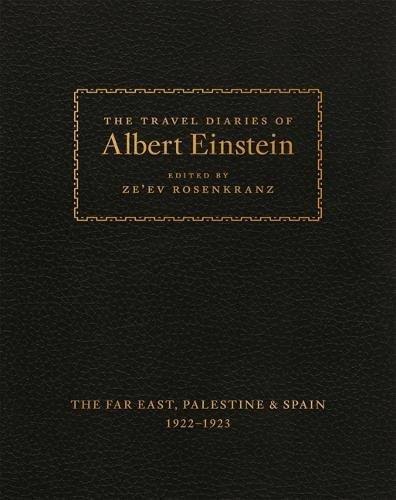

পড়াবই | প্রথম পাঠ | ৩০ আগস্ট ২০২০ | ৮৭৬৩ বার পঠিত  অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। মহাবিজ্ঞানী। কিন্তু মানুষটি কেমন ছিলেন? ১৯২২-২৩ সালে এশিয়া-আফ্রিকায় ভ্রমণকালে তিনি যে ডায়েরি লিখেছিলেন তার পাতায় পাতায় মেলে অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য। ২০১৮ সালে এ ডায়েরি প্রকাশিত হয়েছে বই হয়ে। পড়লেন চিকিৎসক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। মহাবিজ্ঞানী। কিন্তু মানুষটি কেমন ছিলেন? ১৯২২-২৩ সালে এশিয়া-আফ্রিকায় ভ্রমণকালে তিনি যে ডায়েরি লিখেছিলেন তার পাতায় পাতায় মেলে অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য। ২০১৮ সালে এ ডায়েরি প্রকাশিত হয়েছে বই হয়ে। পড়লেন চিকিৎসক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়।

শিব্রাম চক্কোতি মশাই তাঁর সাহিত্য-শৈশবে ‘মস্কো বনাম পন্ডিচেরি’ নামে একটি অসাধারণ বই লেখেন। সাম্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদ পরিক্রমা। সেখানে অতি উমদা একটি কথা ছিল, যা আমার মতো বাঙাল এইভাবে মনে রেখেছে —আমরা মহাপুরুষদের এতটাই ‘মহা’ করে তুলি, যে তাদের পৌরুষ কমতে কমতে শেষে ‘পুরুষত্ব’-ই প্রায় নাকচ হয়ে যায়।

এখানেও তাই। তিনি বিরাট মাপের বিজ্ঞানবিদ হয়েছিলেন অধীতবিদ্যায়। তার মানে এই নয় যে, তাঁকে সর্বদা ‘মডেল মনুষ্য’ হতেই হবে... পরকীয়াবর্জিত জীবন যাপন করতে হবে... মদ্যপান করবেন না… চুরুটের ধোঁয়া ছাড়বেন না... ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

দ্বৈতসত্ত্বা নয়... একটি জীবনেরই দ্বৈতযাপন কিন্তু স্বীকৃত স্বাভাবিক ফেনোমেনন। দুজনেই এক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। কখনও ভালোমানুষ—নমস্য বিজ্ঞানসাধক। আবার কখনও ভালোমানুষি ঝেড়ে ফেলা ‘মানুষ’ মাত্র—প্রণম্য নন।

***জার্মান-ইহুদি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন শেষজীবন কাটিয়েছিলেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইমেরিটাস হয়ে। অন্যান্য ‘মেমোরিবিলিয়ার’ সঙ্গে সেখানেই রয়েছে তাঁর নিজের হাতে লেখা নানা মৌলিক গবেষণাপত্র, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (লিখেছিলেনই অবশ্য কয়েকটি পাতা) আর মোটাসোটা বেশ ক-খানা ডায়েরি—জার্মান ভাষায় লেখা। তাঁর উইলে নির্দেশ ছিল, মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের আগে কিচ্ছুটি প্রকাশ করা যাবে না। তিনি মারা যান ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল। তাঁর নানা অশ্রুতপূর্ব কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হতে থাকে ২০০৫ সালের শেষ থেকে।

সেগুলিতে উঠে এসেছে তাঁর বিবাহিত জীবনের হিসেব-না মেলা-আপেক্ষিকতা, তাঁর প্রথম যৌবনের অগাধ ভালোবাসার (?) মনস্বিতা স্ত্রী মিলেভা মারিচের ওপর ‘ইমোশনাল (এবং অর্থনৈতিক... হয়তো শারীরিক) অত্যাচার’, সন্তানদের প্রতি পূর্ণ বিমুখতা, ডজনখানেক সঙ্গিনীসম্প্রীতি...। দুর্মুখরা বারংবার আঘাত দিয়েছেন তাঁর প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধার আধারে। তর্ক করলে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর ডায়েরিগুলি!

***২০১৮ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে আইনস্টাইনের ডায়েরির আর-একটি অংশ— The Travel Diaries of Albert Einstein—যাতে রয়েছে ১৯২২ সালের অক্টোবর থেকে ১৯২৩ সালের মার্চ মাস অবধি স্ত্রীর সঙ্গে স্পেন থেকে শ্রীলঙ্কা হয়ে মিশর, ফলিস্তিন-সহ পশ্চিম এশিয়া এবং তারপর সিঙ্গাপুর থেকে চিন, হংকং হয়ে জাপান ভ্রমণের রোজনামচা।

বিস্ময়কর ভাবে সেখানে উঠে এসেছে নানা বর্ণবাদী ও জাতি-বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং বিতর্কিত মূল্যায়ন। স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী উঠেছে আলোচনার ঝড়। দীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে ডায়েরি বা ব্যক্তিগত চিঠির পাতায় অকপটে তিনি কখনও ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারে বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন, নতুবা বিতর্কিত জেনারেলাইজেশন করেছেন একটি গোটা জাতিকে ধরে!

ডায়েরিটি জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা-সহ পুরো বইটি প্রকাশের গুরুদায়িত্বে ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির ‘আইনস্টাইন পেপার্স প্রজেক্ট’-এর সহপরিচালক জে’এভ রোজেনক্রাঞ্জ। সংকলন করতে গিয়ে তিনি যখন আইনস্টাইনের বয়ানগুলো পড়ছিলেন, তখন ভাবছিলেন, ‘কী করে এমন (বর্ণবাদী) মানুষ একজন মানবতাবাদী আইকন হলেন!’ আইনস্টাইনকে কেন মানবতাবাদী আইকন মানা হত, সে আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে চলুন দেখে নিই তাঁর ডায়েরির কিছু পাতা।

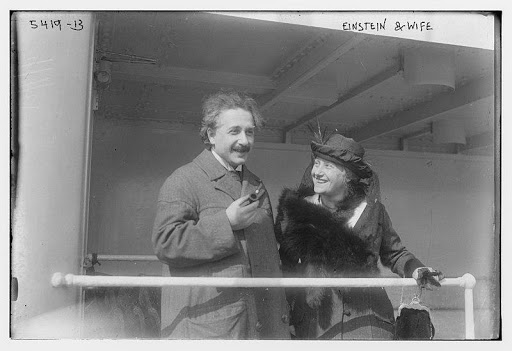

***এই সফরে আইনস্টাইনের সঙ্গী ছিলেন তাঁর ‘The Then Wife’ এলসা লওয়েন্থাল। রোজনামচা পড়ার আগে খুব সংক্ষেপে এলসার প্রসঙ্গে বলা যাক। না হলে, ভ্রমণের কুশীলবদের নিয়ে পাঠক ধন্দে পড়ে যেতে পারেন। এলসা ছিলেন তাঁর খুড়তুতো বোন এবং প্রাক্তন প্রেমিকা। ১৯১৮ সালে তিনি বিবাহিত আইনস্টাইনের জীবনে ফিরে আসেন। শুধু তাঁর সঙ্গে থাকার অভিপ্রায়ে স্ত্রী মিলেভা মারিচের শত আপত্তি বা ছোটোছেলের শারীরিক অবস্থা সত্ত্বেও আইনস্টাইন চলে যান বার্লিন। মিলেভাকে বার্লিন নিয়ে যেতে তাঁর ছিল প্রবল অনীহা। অন্তত ছেলে দুজনের জন্য তাঁদের একসাথে থাকা উচিত—মিলেভার এই চিঠির উত্তরে আইনস্টাইন একটি চুক্তিপত্র পাঠিয়েছিলেন মিলেভাকে যেটি তাঁর জগদ্বিখ্যাত অঙ্কের সূত্রগুলির মতোই স্মরণীয় হয়ে আছে—

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও তাঁর প্রথম স্ত্রী মিলেভা মারিচ (ছবিসৌজন্য উইকিপিডিয়া)ক. তোমায় নিশ্চিত করতে হবে যে,

১. আমার কাপড়চোপড় কাচা, পরিচ্ছন্ন ও গোছানো থাকবে

২. আমার ঘরে দিনে তিনবার খাওয়া পরিবেশন করা হবে

৩. আমার শোবার ঘর ও পড়ার ঘর পরিচ্ছন্ন থাকবে, বিশেষ করে আমার কাজের টেবল শুধু আমার কাজের জন্যই তৈরি থাকবে

খ. আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তুমি পরিহার করবে, কেবল সামাজিক ভাবে যেটুকু যা দরকার তা বাদে। বিশেষ করে তোমায় ছাড়তে হবে—

১. বাড়িতে আমার পাশে বসে সময় কাটানো

২. আমার সঙ্গে তোমার বেড়াতে বেরোনো

গ. আমাদের সম্পর্কে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে—

১. আমার থেকে কোনো অন্তরঙ্গ ব্যবহার আশা করবে না, কোনো বকাঝকা, শাসানি চলবে না

২. আমি অনুরোধ করলে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ রাখবে

৩. আমি চাইলে আমার পড়ার বা শোবার ঘর ত্যাগ করবে

ঘ. কথা দেবে যে আমাদের সন্তানদের সামনে আমায় কথায় বা ব্যবহারে ছোটো করবে না।

আইজাকের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ রচনার শেষ মুহূর্তগুলোয় তাঁর নির্জনতা ও প্রশান্তি বজায় রাখার জন্য অতি অপমানকর সেইসব শর্ত মিলেভা মেনেও নিলেন। কিন্তু এরপর বিবাহবিচ্ছেদ ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা! শেষঅবধি ১৯১৮-র জুলাইয়ে বিয়েটা ভাঙল।

এর মধ্যে আবার এলসা লওয়েন্থালের মেয়ে ১৭ বছরের ইলসের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন আইনস্টাইন। বিয়েও করতে চান তাঁকে। কিন্তু শেষমেশ তা হয়নি, মেয়ে ইলিসেকে বিদেশে সরিয়ে দিয়েছিলেন মা। ১৯১৯ সালে মানুষটি এলসাকে বিয়ে করেন।

***সেই এলসা লওয়েন্থালকে নিয়ে আইনস্টাইন বেরিয়েছিলেন এশিয়া-আফ্রিকা ভ্রমণে। সদ্য নোবেলবিজয়ী মানুষটিকে চিন-হংকং-সিঙ্গাপুর-জাপান-শ্রীলঙ্কা-মিশর-মরক্কোর মানুষজন যথাসাধ্য আপ্যায়িত করেছিলেন। রাজন্যবর্গ তো বটেই আমজনতাও। সস্ত্রীক তিনিও তাদের সাথে বসে পানাহার করেছেন, বাজনা বাজিয়েছেন, আর অবসরের প্রহরে লিখেছেন ডায়েরি।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এলসা লওয়েন্থাল। (ছবিসৌজন্য লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস। প্রিন্ট্স অ্যান্ড ফটোগ্রাফ্স ডিভিশন, ওয়াশিংটন ডিসি)কী অদ্ভুত সেসকল এন্ট্রি! প্রতিছত্রে ঝরে পড়েছে মানসিক দৈন্য, সাদা-কালো-বাদামি বর্ণবৈষম্য, বিদ্বেষ, সামন্ততান্ত্রিক রুচির ক্লেদ।

চিনের অতিথিশালায় বসে তিনি লিখেছিলেন, ‘চিন আর হংকং-এর লোকগুলো যেমন নোংরা, তেমনি মোটাবুদ্ধির। কুলি শ্রেণির, বিদ্যাবুদ্ধি-রহিত, জঘন্য চেহারার। উবু হয়ে খেতে বসে... ঠিক যেন ইউরোপবাসীদের প্রাতঃকৃত্য করার ভঙ্গি। যাদের পুরুষ মনে হয়, তারা নাকি নারী আর নারীদের কথা নাই বা বললাম। আচ্ছা, এই মেয়েদের দেখেও কাম উদ্রেক হতে পারে!’

মনে পড়ছে, হাসপাতালে আইনস্টাইনের জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলিতে, তাঁর ব্যক্তিগত নার্সটি ছিলেন এক চিনদেশীয় মহিলা, মায়ের স্নেহে তাঁকে শুশ্রূষা করেছিলেন। কে যেন বলেছেন—সময়ের নাম মহাজন/ ঘণ্টাপ্রতি GST লন!

***ইজিপ্টের পোর্ট সঈদে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলেন আইনস্টাইন দম্পতি। বন্দরে পৌঁছালেন যখন, জাহাজ থেকে নামার জন্য তক্তা বিছিয়েছিলেন এক মিশরীয়। আইনস্টাইন সেই লোকটির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘নোংরা ডাকাত-দর্শন লেভান্টাইন’। পুরো পোতাশ্রয়ের আবহ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, এই ‘লেভান্টাইন’ লোকগুলিকে ‘যেন কেউ নরক থেকে থুতুর মতো ছিটিয়ে দিয়েছে’।

***শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে ছিলেন কয়েকদিন। মহাপ্রাজ্ঞ মহাজন রোজনামচায় লিখলেন, ‘এদের চাহিদা কম... কুঁড়েমি বেশি। অকথ্য নোংরা আর দুর্গন্ধ এদের বিশেষত্ব’।

***জাপানে ছিলেন সবচেয়ে বেশিদিন। জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন সম্রাটের মজলিশে। গেইশাসুন্দরীদের সান্নিধ্য তাঁকে করেছে চাঙ্গা আর চনমনে। কিন্তু মনে মনে বলেছেন অন্য কথা—‘জাপানিগুলো কোনো কাজের নয়। বুদ্ধিশুদ্ধি কম। কলা শিল্প আর সাহিত্য নিয়ে মেতে আছে। এসব নাকি স্বভাবগত! যত্তো সব’!

জাপানে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ১৯২২। (ছবিসৌজন্য উইকিপিডিয়া)তবে এর কিছুদিন পরেই এই মানুষটিই আবার জাপানিদের বিষয়ে লিখছেন, ‘বিশুদ্ধ আত্মা এদের। কোনো লোকদেখানো ভড়ং নেই। আমি তো মুগ্ধ। এজাতের উন্নতি অবধারিত।’

ভোল পালটানোর কারণ আন্দাজ করা যেতে পারে। ডায়েরির মাঝের এন্ট্রি দেখাচ্ছে, ‘ইলসে-কে আসার ছাড়পত্র দিয়েছে জাপান সরকার। অনেক বোঝানোর পরে... অবশেষে। কতদিন পরে দেখা হবে তার সাথে—আমার ইলিসের সাথে।… জাপান দেশটা সত্যি সুন্দর। মানুষগুলোও’।

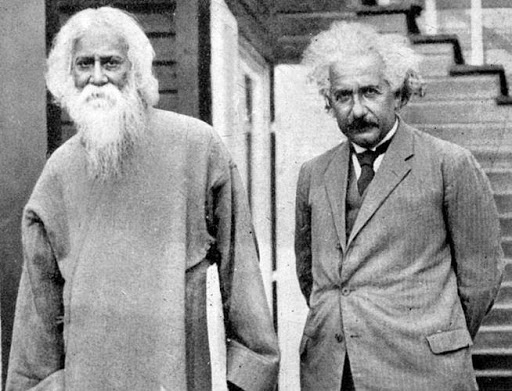

***আইনস্টাইন ভারতীয়দেরও ছাড়ান দেননি। প্রথমে একটু চমকেছিলাম। আদতে প্রফেসরসাহেব তো তখন এদেশে আসেননি। তাহলে ভারতীয়দের এত কাছ থেকে দেখলেন কোথায়? লেখা পড়ে বুঝলাম উনি কলম্বোতে কিছু এদেশীয় মানুষ দেখেছিলেন। ব্যস, খাতায় লিখলেন, ‘ভারতীয়দের জীবনযাত্রা প্রাগৈতিহাসিক। জলবায়ুর জন্যই… তারা সামনের বা পিছনের দিকে মিনিট পনেরোর বেশি ভাবতে পারে না’!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ১৯৩০। (ছবিসৌজন্য উইকিপিডিয়া)ঝাঁকড়াচুলো এই অধ্যাপকটি মানুষ হিসেবে ছিলেন গাছপাকা বর্ণচোরা, হিপোক্রিট। ভারতীয়দের সম্বন্ধে যখন এমনধারা লিখছেন, তার আগেই রবি ঠাকুর নোবেলজয়ী হয়েছেন, এবং পরে দুজনের যথেষ্ট হৃদ্যতাও হয়েছে। আমি অন্তত বিশ্বাস করব না যে উনি ততদিনে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর নাম শোনেননি আর সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদিতা হবে যদি বলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ওনার অপরিচিত!

***বিজ্ঞানীরা একটু মুখচোরা হন, সমাজের বিতর্কিত কিছু নিয়ে তাঁরা সাধারণত কথা বলেন না, এটি একটি প্রচলিত ধারণা। এই ধারায় সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড়ো ব্যতিক্রম মানা হত আইনস্টাইনকেই। জার্মানিতে থাকাকালীন তিনি নিজেই ইহুদি-বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। উগ্র জাতীয়তাবাদ, সমরবাদ ও জাতিবিদ্বেষ নিয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের দরুন তিনি চক্ষুশূল হয়েছিলেন নাৎসিদের। দেশান্তরী হয়ে মার্কিনমুলুকে পারেখে তিনি সামাজিক সমস্যার নতুন চিত্র দেখলেন, কিন্তু নিজেকে বদলাননি। তাই সেখানে গিয়ে বনে গেলেন কৃষ্ণাঙ্গদের রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও কর্মী। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আইনস্টাইন বললেন, ‘এদেশে সাদা আর কালো মানুষে বিভাজন টানা হয়েছে। এই বিভাজন কালো লোকেদের সমস্যা নয়। এটা হল শ্বেতাঙ্গদের একটা রোগ।’

হিটলারের তাড়ার তরাসে পালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বলেন, ‘জাতপাতধর্মবর্ণ-বিদ্বেষ হল সবচেয়ে বড়ো পাপ। খুনীর চেয়েও বড়ো অপরাধী হল সেই মানুষটি যে অন্যকে এর প্রেক্ষিতে ঘৃণা করে’।আইনস্টাইনকে ঘিরে চালানো হয়েছে শরণার্থী বিষয়ক রাষ্ট্রপুঞ্জের হাইকমিশন (UNHCR)-এর শরণার্থী সম্পর্কিত নানা ক্যাম্পেন। তাদের একটি স্লোগান ছিল, ‘শরণার্থীরা কেবল একবস্তা জিনিসপাতিই সঙ্গে করে আনে না তার নতুন দেশে। আইনস্টাইনও শরণার্থী ছিলেন।’ শরণার্থীদের প্রতি মূলধারার মানুষের ইতিবাচক ধারণা তৈরি ও বিদ্বেষহ্রাসের এ প্রচারণায় ‘আইকন’ হয়েছিলেন যে ব্যক্তি, তিনিই কিনা আবার চিনের অধিক জনসংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘ব্যাপারটা দুঃখজনক হবে যদি চিনারা অন্যান্য সব জাতি-বর্ণের লোকেদের জায়গা নিয়ে ফেলে!’ তার মানে তিনি গোটা একটি জাতিকে নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে ‘বিপদ’ ভেবেছিলেন! স্পষ্ট জাতিবিদ্বেষ যাকে বলে।

এসব পড়ে পাঠক হয়তো ভাবছেন—কাকে বিশ্বাস করব তবে? আপনাদের জন্য বইটির সম্পাদক ও প্রকাশক রোজেনক্রাঞ্জ বলেছেন—যেহেতু প্রকাশের উদ্দেশ্যে ডায়েরিগুলো লেখেননি আইনস্টাইন, তাই ভাবপ্রকাশেও খুব একটা লাগাম তিনি রাখেননি এবং সেগুলোতে বর্ণবাদ-জাতিবিদ্বেষের বাইরে অনেক ভালো কথাও আছে! তো এবার ভাবুন, বিশ্বের সবচেয়ে ঝানু ও সতর্ক কূটনীতিকও কি শোবার ঘরে একা থাকলে পোশাক নিয়ে অতি-সতর্কতা অবলম্বন করেন?

আজ কেউ কেউ বলছেন যে আইনস্টাইন একথা লিখেছিলেন বন্ধ ডায়েরির পাতায়। তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটেনি তো কখনও। মনে রাখা দরকার ভদ্রলোক ততদিনে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, জগৎজোড়া নাম হয়েছে। এমন লোকের ডায়েরি কিন্তু হরিপদ কেরানির রোজনামচা নয়। আজ নয় কাল তা প্রকাশিত হবেই। হয়েছেও।

অর্থাৎ, উনি যা করতেন আর যা ভাবতেন, তার মাঝের বিস্তর ব্যবধান কোনোদিনই ঘোচেনি। যাপনে এবং লেখনে। সেগুলি সবই তাঁর বৌদ্ধিক দ্বিচারিতার অলংকারে ‘হলমার্ক’ হয়ে রয়ে গেছে।

যা-ই হোক, আইনস্টাইনের নৈতিক দ্বিচারিতা বিচারের ভার দিনশেষে পাঠকের হাতেই ন্যস্ত রইল। আমার এই লেখাটি কাউকে কাউকে আঘাত করবে—আঘাত করার মতো বলেই। তাকে সুগার-কোটেড নির্মোক দিয়ে লুকিয়ে রাখতে চাইনি বলেই।

মহাকাল বড়ো সেডিস্ট যে।

—

তথ্যসূত্র —

1) The Travel Diaries of Albert Einstein. Edited and Translated by Ze’ev Rosenkranz. Princeton University Press. 2018.

2) Einstein's travel diaries reveal 'shocking' xenophobia. Alison Flood. The Guardian, Tue, 12 June, 2020

3) Troemel-Ploetz, D. (1990). Mileva Einstein-Marić: The Woman Who Did Einstein's Mathematics. Women's Studies International Forum. 13 (5): 415–432.

--বইটি অনলাইন কেনা যেতে পারে— এখানে

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনচলনবিল - সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়আরও পড়ুনচিড়িয়াখানার লোকটা - শর্মিষ্ঠাআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ১২

-

দ | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৫:৪৬96782

- হুঁ অনেকেই রাগ করবে।

আমি অবশ্য খুব একটা অবাক হলাম না। এরকম দ্বিচারিতা খুব রেয়ার কিছু নয়।

b | 14.139.***.*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৭:৪৪96783

b | 14.139.***.*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৭:৪৪96783- ১৯২৩ এর আর ১৯৪৬ এর আইনস্টাইন এক নন এটা মনে রাখলেই সমস্যা থাকে না।

ডাক্তার ভূদেব সেনগুপ্ত | 2409:4060:2095:72f5:dd28:a49b:2832:***:*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৭:৪৮96784

ডাক্তার ভূদেব সেনগুপ্ত | 2409:4060:2095:72f5:dd28:a49b:2832:***:*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৭:৪৮96784- !

dc | 103.195.***.*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২০:৩১96785

dc | 103.195.***.*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২০:৩১96785- অন্য সব মানুষের মতোই আইনস্টাইনও মানুষ ছিলেন, কাজেই তাঁরও দোষ গুন থাকতেই হবে। আমাদের অনেকের মুশকিল হলো, আমরা কাউকে কাউকে পেডেস্টালের ওপর বসিয়ে ভগবান বানিয়ে দি (যা লেখকও বলেছেন)। আইনস্টাইনের কাজের জন্য ওনাকে মনে রাখবো, আর যদি রেসিস্ট ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করে থাকেন তাহলে ক্রিটিসাইজ করবো। এই তো হলো ব্যপার।

সিদ্ধার্থমুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২০:৫৬96786

সিদ্ধার্থমুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২০:৫৬96786এক্কেবারে সঠিক অবস্থান । Lab এর সাদা কোটের ভিতরের মানুষটির হৃদয়বৃত্তি কতটা ধূসর সেটা তাঁর রোজনামচা বলে দিয়েছে। কলম স্তাবকতা করেনা। ভাগ্যিস !

ভূদেব সেনগুপ্ত। | 2409:4060:2095:72f5:dd28:a49b:2832:***:*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:১৭96787

ভূদেব সেনগুপ্ত। | 2409:4060:2095:72f5:dd28:a49b:2832:***:*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:১৭96787বন্ধুবরের লেখা ভালো লাগল।আইনস্টাইন ব্যক্তিগত জীবনে মোটেও পোস্টার বয় ছিলেন না।তার চরিত্রের এই দিক বহুচর্চিত।কিন্তু আরও যে দিক তার ডায়েরি থেকে উন্মোচন হলো তা কোনভাবেই শ্লাঘার বিষয় নয়। কিন্তু মানুষ টি যে আইনস্টাইন।তাই কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:৩২96788

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:৩২96788ধন্যবাদ, ভূদেব । ' পোস্টার বয় নন ' বাক্যটি সুপ্রযুক্ত । পরমপুরুষ শিবরাম চক্রবর্তী মশাই সেই কবে লিখে গেছেন -- এনাদের কথা ভেবেই তো.... " মহানন্দে আমরা মহান করি। তেনাদের পুরুষত্ব... মনুষ্যত্ব খোঁজার অবসর থাকে নাকো। "

Tim | 2607:fcc8:ec45:b800:dd43:a6ba:db94:***:*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০০:৪৯96791

Tim | 2607:fcc8:ec45:b800:dd43:a6ba:db94:***:*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০০:৪৯96791- এই ডায়রির কথা প্রকাশ হওয়ার আগেই আইনস্টাইন নিয়ে ওয়াকিবহাল মহল জানেন। পড়াশুনো করতে পারা, সৎ ও ক্রিটিকাল থিংকিং এ অভ্যস্ত মানুষ আইনস্টাইন (বা এরকম কোন "মহাপুরুষ"কেই) পেডেস্টালের ওপর বসাবে না।

সমস্যা হলো, যারা বসাবে, তাদের কাছ থেকে আমাদের কোনভাবেই নিস্তার নেই। হয় পেডেস্টাল নয় ফাঁসির মঞ্চ। মানে আউট অফ প্রোপোরশন প্রতিক্রিয়া নিয়ে বলছি আর কি। মানুষ শব্দটা বেশিরভাগ মানুষের অভিধানে নেই। হয় দেবতা নয় অমানুষ।

বহু লোক আইনস্টাইনের মতই হিপোক্রিট, বর্ণবিদ্বেষী, স্বার্থপর। উপরন্তু তাদের মানবসভ্যতায় কোন অবদান নেই। আইনস্টাইন একজন মানুষই ছিলেন। বিজ্ঞানের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ মাপের মানুষ। বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় মানবতাবিরোধী আন্দোলনের মুখ হওয়ার জন্য তিনি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার কিছু ক্ষেত্রের বৈপ্লবিক কাজের জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করার কোন মানে হয়না। কিন্তু এত সহজ সত্যিটাকে মেনে নিলে আর জি বাংলার সিরিয়ালের টিআর্পি বাড়বে কেন।

Atoz | 151.14.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৩:১০96795

Atoz | 151.14.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৩:১০96795- সবকটাকে তুলে আছাড় দিন। ঃ-)

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৯:১৬96800

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৯:১৬96800বেলচা কে (এমনকি)কোদালও সবাই বলতে পারেন না।

Tim কে ধন্যবাদ।

-

সম্বিৎ | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১০:০৯96803

সম্বিৎ | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১০:০৯96803 "১৯২৩ এর আর ১৯৪৬ এর আইনস্টাইন এক নন এটা মনে রাখলেই সমস্যা থাকে না।"

একদম হক কথা। কোন কিছুই অজর, অমর নয়। মানুষের মন, চিন্তা-ভাবনা তো নয়ই। বহু চিন্তাবিদই বার বার তাদের মত পাল্টেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন ওনার স্ট্রেংথ আর উইকনেস দুটোই হল ইনকনসিস্টেন্সি। আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে 1918 আর 1946-এর মধ্যে নিজে উদবাস্তু হয়েছেন, মাইনরিটি হবার ব্যথা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। হয়ত নতুন তথ্য এসেছে। কাজেই মত পরিবর্তনকে সন্দেহের চোখে দেখার কারণ নেই, যদি না অন্য তথ্য দিয়ে সেটাকে করোবরেট করা যায়।

তবে কেউই দোষগুণের ঊর্ধে নন। আইনস্টাইন তো কোয়ান্টাম ফিজিক্সও স্বীকার করেননি। নিজের ফিল্ডেও ইনফ্যালিয়েবল ছিলেন না তো অন্য সোশ্যাল ব্যাপার তো কোন ছার।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১১:৫৭96807

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১১:৫৭96807ডায়েরিটি প্রকাশিত হবার পরে , আইন্সটাইনের এক অনুরাগী The Guardian পত্রিকায় মন্তব্য করেন -- ' EVERY ACTION HAS AN OPPOSITE AND SUPER-EQUAL MEDIA OVER REACTION ! '

b | 14.139.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৩:২০96809

b | 14.139.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৩:২০96809- 122.163.22.221 | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১১:৫

অসাধারণ।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৩:২৫96810

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৩:২৫96810ধন্যবাদ

ডাঃ কৌশিক দাস | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:২০96821

ডাঃ কৌশিক দাস | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:২০96821খুব সুন্দর লেখা দাদা ❗আমরা যাদের মহাপুরুষের আসনে বসাই, বোধহয় আশা করি তার সবকিছুই অতিমানবিক হবে ...কিন্তু সবকিছুর পরেও অধিকাংশ মানুষ-মানুষ ই থাকে.... বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শনে অলোকসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করলেও দ্বিচারিতা হীনতা বিদ্বেষ থেকে বেরোনো সম্ভব হয়না.... মৃত্যুর পরে অন্তত 50 বছর অমরত্ব থাকবে এই আশা আইনস্টাইন করেছিলেন, চিরকালের জন্য দেবত্বে উত্তীর্ণ হতে চাননি এইখানেই বোধহয় মানুষ আইনস্টাইন কে আমরা খুঁজে পাই

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:২১96822

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:২১96822বাহ ! চমৎকার।

Debi Prosad Duari | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:৩০96823

Debi Prosad Duari | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:৩০96823Abhutopurbo shob tathayo. Ar apnar lekhonir karu-karje eto sukho-pathyo hoyeche je robibarer dupurta khub bhalo katlo. Byaktipujay biswasi bangalider ektu hoyto chomke debe!

সহপাঠী | 112.133.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:৫৫96825

সহপাঠী | 112.133.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:৫৫96825বিভুতিভূষনের একটি গল্পে আছে( গল্প হলেও সত্যি নয়) বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন একবার রানাঘাট স্টেশনে নেমেছিলেন। একটি স্থানীয় হলে তার অনুষ্ঠান রাখা হয়। ঐ একই দিনে এক জনপ্রিয় নায়িকার নৃত্যগীত অন্য আর একটি হলে ছিল। বুঝতে ই পারছেন, বাঙালি সেদিনও বাঙালি আজও বাঙালি।তাই আইনস্টাইনের অনুষ্ঠান যে চুড়ান্ত ফ্লপ হয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।ঐ অনুষ্ঠানে র পরদিন কাগজে লেখা হয়েছিল প্রখ্যাত নায়িকা রানাঘাটে নৃত্য গীত পরিবেশন করে অসংখ্য মানুষ কে মুগ্ধ করেন। আর ঐদিনই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দার্জিলিং যাওয়ার পথে রানাঘাট স্টেশনে নেমেছিলেন। তাই অধিকাংশ মানুষের কাছে আইনস্টাইন দূরের নক্ষত্র। তিনি আমাদের আরাধ্য ঐ দূর থেকেই। তাই বন্ধু বর সিদ্ধার্থের লেখাটি আইনস্টাইন কে দূূরের নক্ষত্রের থকে আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২২:০৫96826

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২২:০৫96826" আইন্সটাইন ও ইন্দুবালা " সেই অসাধারণ গল্প। ধন্যবাদ বন্ধু।

জয়া মিত্র | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০০:০২96830

জয়া মিত্র | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০০:০২96830অদ্ভুত ! রীতিমতো নাড়িয়ে দেওয়া ।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০০:১৮96831

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০০:১৮96831সত্যিই তাই ।

বইটি পড়তে গিয়ে বেদনার্ত হয়েছি নিশ্চয়ই, তবে দ্রিঘাংচুর দিগ্ দর্শন বইটিতে মিলেভা ( ওনার প্রথম স্ত্রী) কে নিয়ে লিখতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্যসূত্রেে ওনার যে মানসিকতার পরিচয় পেয়েছি -- তাই এবার খুব আশ্চর্য আর হইনি ।

Priyatosh Dutta | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০০:২৭96832

Priyatosh Dutta | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০০:২৭96832মানতে তো হবেই, তথ্য রয়েছে যখন, তবে মনে-নিতে অসুবিধেই হচ্ছে একটু । বই টি পড়তে হবে দেখছি।

সুক্তি রায় | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৮:৪৩96835

সুক্তি রায় | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৮:৪৩96835এই তথ্যগুলো জেনে এটাই মনে হয় অনেকগুলি পরত থাকে মানুষের মনে। নিজের কর্মক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখা বহু মানুষই ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা অনুসরণীয় নন। আমরা সেটুকুই নেব তাঁর থেকে যেটুকু আমাদের সমৃদ্ধ করবে।

মহুয়া দত্ত | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৮:৫১96836

মহুয়া দত্ত | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৮:৫১96836The other einstein/ marie benedict: ei boi ta o temon katha bole. Jodio fiction

মেধা আর চেতনা: পথ দুটো আলাদা মনে হয়. মেধাবী মানুষ কিন্তু চেতনার কোন স্তরে থাকছেন জীবন যাপনে!

জীবনান্দের বোধ কবিতা কথা মনে পড়ে।

ম | 2601:247:4280:d10:c915:6907:bfb1:***:*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৯:২২96838

ম | 2601:247:4280:d10:c915:6907:bfb1:***:*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৯:২২96838জীবনচরিতে বিজ্ঞানীকে না খোঁজাই ভালো...

লেখাটা ভালো লাগলো।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:২২96841

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:২২96841জীবনচরিত তো নয় । স্বহস্তে লেখা রোজনামচা ।

বিজ্ঞানী কে খুঁজবেন বিজ্ঞান। আমরা মানুষটিকে দেখলাম।

অর্চনা সেন | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:২৪96842

অর্চনা সেন | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:২৪96842আইন স্তাইনের গপ্প এদিক ওদিক থেকে শোনা ত ছিলই। সেদিকে মন দি নি। এখন তোমার লেখাটি পড়ে মনে হচ্ছে বর্ণ বিদ্বেষ ক্ষমার অযোগ্য , সে মহান বিজ্ঞানীর হক বা সাধারণ মানুষের। আরো অনেক কিছুই মনে হচ্ছে । সে সব লিখতে পারছিনা। একটা কথা না বললে নয়, তুমি লিখেছ বড় ভালো। তোমার লেখা পড়ে আমার বেশ হিংসে হয় । আরো অনেক অনেক ভালো লেখো।

ম | 2603:300a:1a09:1c00:91bc:ae42:feb1:***:*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৭:৫৮96849

ম | 2603:300a:1a09:1c00:91bc:ae42:feb1:***:*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৭:৫৮96849"জীবনচরিত" শব্দটা এখানে কাব্য করে প্রয়োগ করেছিলাম।রোজনামচাও করতে পারতাম।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৮:১৩96851

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৮:১৩96851একথা তো বলতেই হবে -- রোজ রোজ এমন রোজনামচা লেখা হয় না ।

ধন্যবাদ ' ম '।

কল্লোল লাহিড়ী | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৮:২১96852

কল্লোল লাহিড়ী | 122.163.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৮:২১96852অনেক সমৃদ্ধ হলাম।

- পাতা : ১২

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... dc, Aditi Dasgupta, Ranjan Roy)

(লিখছেন... Mou)

(লিখছেন... বর্ণনা হালদার , হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু)

(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অরিন, kk, অরিন)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অরিন, নীল, অরিন)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... albert banerjee, দীপ, দীপ)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।