- বুলবুলভাজা আলোচনা ছবিছাব্বা

-

শিল্পের পণ্যায়ন

নিরমাল্লো

আলোচনা | ছবিছাব্বা | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ১৯৪৪ বার পঠিত

আর্ট কাকে বলে এই প্রশ্নটা করলে, যুগে যুগে নানান রকম উত্তর পাওয়া যায়। রেনেসাঁ-পূর্ববর্তী যুগে একরকম, পরবর্তী যুগে আরেক রকম, উনিশ শতকে আগে এক, পরে এক। কিন্তু প্রতি যুগেই নতুন কোন আর্ট মুভমেন্টের পেছনে একটা প্রতিবাদী সত্ত্বা বা যুগ পালটে দেওয়ার মত জেদ কাজ করেছে। শুরুর দিকে তা হয়তো টেকনোলজি বা রঙের রসায়নভিত্তিক ছিল। রঙের মিডিয়াম, ছবির পার্স্পেক্টিভ, বিষয়ের বৈচিত্র্য ইত্যাদি নিয়ে রেনেসাঁ ও তার পরবর্তী যুগে বহু শিল্পী তাদের শৈলী তৈরী করেছেন। কিন্তু সেই শিল্পের উদ্দেশ্য মূলত প্রকাশভঙ্গিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সমাজকে, যুগকে পালটে দেবার এক আগ্রাসনও তার মধ্যে ছিল। শুধু আগ্রাসনই ছিল না, সমাজকে সে পাল্টেও দিয়েছে রীতিমতো। ইউজিন ডেলাক্যোয়ার "Liberty Leading the People" ছবিটাই ভাবুন (ছবি ১)

ছবি ১: ইউজিন ডেলাক্যোয়ার - লিবার্টি লিডিং দ্য পিপল

ফ্রেঞ্চ রেভোলুশান শেষ হয়ে নেপোলিয়ন হয়ে ফ্রান্সে তখন জুলাই রেভোলুশান চলছে। ফ্রান্সে তখনো হিরো ওয়ারশিপিং চলছে। লিবার্টি শব্দটা মানুষের কানে নিত্যই বাজছে। একই সময় আর্ট চলেছে তার রোমান্টিসিজম নিয়ে। ডেলাক্যোয়ার তুলিতে উঠে এল এই লিবার্টি, যে কোন দেবী নয়, বরং সাধারণ মানুষ। যুদ্ধে তার কাপড় এলোমেলো হয়ে যায়, কিন্তু সে পতাকা উঁচিয়ে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। ছবিটার মধ্যে স্বাধীনতা, ধনীদের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এতটা মূর্ত - যে একে অনেকে ভুল করে ফ্রেঞ্চ রেভোলুশান (১৭৮৯) এর প্রতীকি ছবি বলেও মনে করেন। লিবার্টি তখনকার আর্ট রেভোলুশানের সাথে এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছিল যে বহু ছবিতেই তার আবির্ভাব ঘটে। এমনকি লিবার্টি আইল্যান্ডের স্ট্যাচু অব লিবার্টিও তারই পথ ধরে এসেছে।

ফ্রেঞ্চ রেভোলুশানেও কিন্তু ছিলেন জাক লুই ডেভিস, যার তুলিতে উঠে এসেছিল "মারোর মৃত্যু" (ছবি ২) বা "গিলেটিনের পথে মারি আঁতানোয়েত" (ছবি ৩)। বিদ্রোহের আঁচ এসে পড়েছিল ছবিতে শিল্পীর মননে।

ছবি ২: মারোর মৃত্যু - জাক লুই ডেভিস (১৭৯৩)

ছবি ৩: গিলেটিনের পথে মারি আঁতানোয়েত (১৬ অক্টোবর ১৭৯৩)

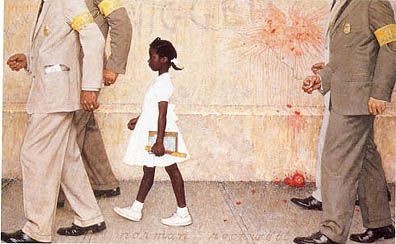

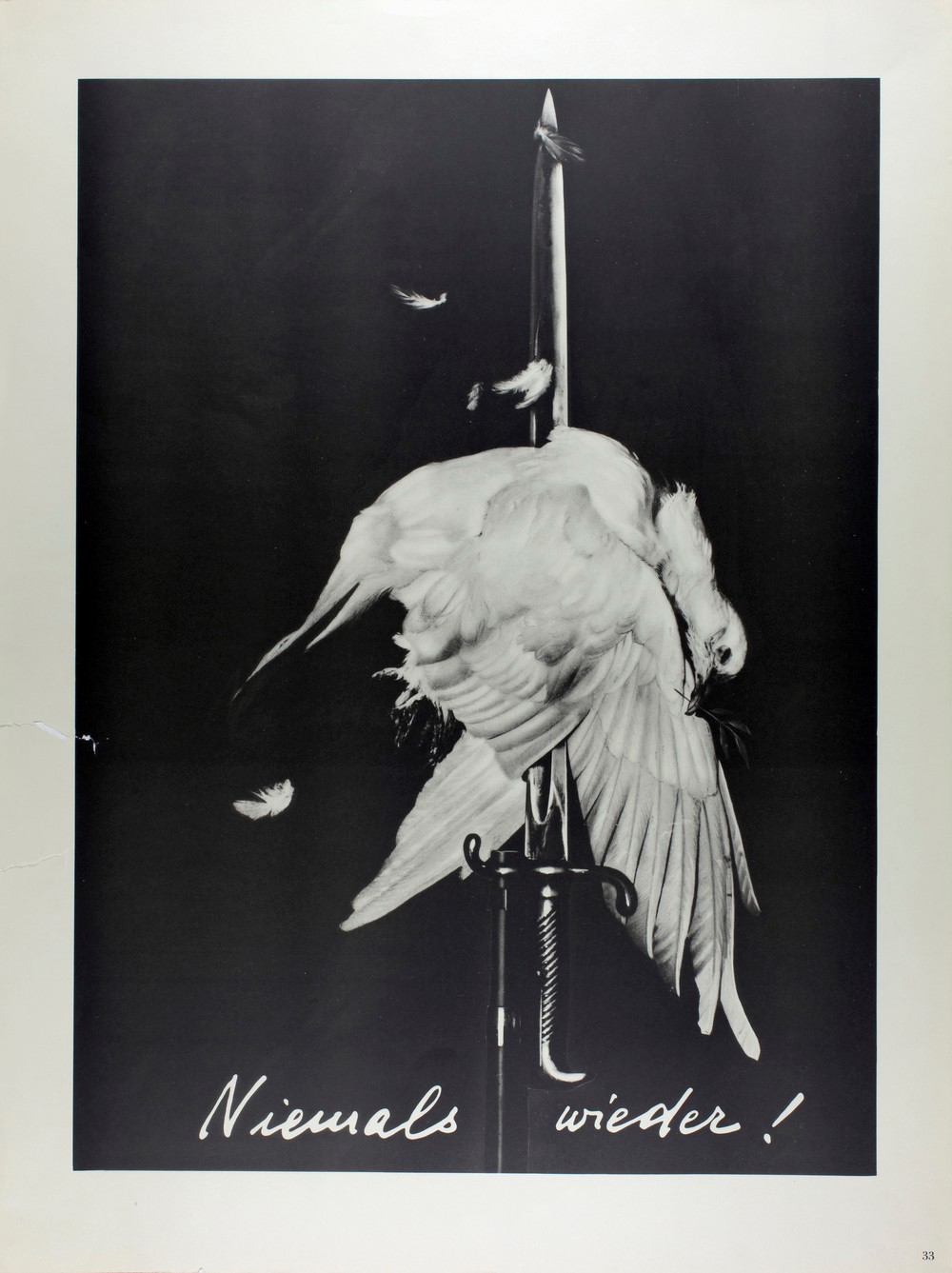

পরবর্তীতে উনিশ শতকে আরো নতুন নতুন প্রতিবাদ এসেছে চিত্রজগতে। পিকাসো প্রতিবাদ করেছেন গ্যেরনিকা, বুলস হেডের মধ্যে দিয়ে। নর্মান রকওয়েল এঁকেছেন পলিটিক্যাল আর্ট, হেলমুট হার্জফেল্ড, যিনি জন হার্টফেল্ড বলে বেশি পরিচিত, আঁকলেন এন্টি-ফ্যাশিস্ট আর্ট (ছবি ৪)। প্রতিবাদ ছবির ভাষা হয়ে উঠল বিশ শতকে। নানারকম ফর্ম ও চিত্রভাষ্য নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হতে লাগল সর্বত্র। শাসক যত আঘাত হানল, চিত্রকর ততই নিজেকে পালটে পালটে প্রতিবাদ করে চলল।

ছবি ৪: The Problem We All Live With by Norman Rockwell (1964) & Never again! by John Heartfield (1932)

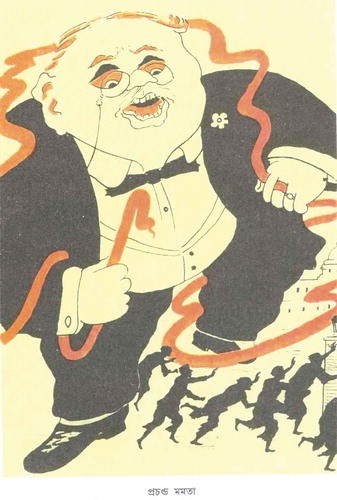

আমরাও কি ছিলাম তার বাইরে? "অদ্ভুত লোক"-এ গগনেন্দ্রনাথের কার্টুন (ছবি ৫) সাক্ষ্য দেয় সমাজের বীভৎস রসের, যা তখনকার লেখার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলেও, ছবি হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয় নি আগে। ছবির নাম প্রচণ্ড মমতা - যা তৎকালীন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নামক সোনার পাথরবাটিকে ব্যঙ্গ করে আঁকা।

ছবি ৪: "প্রচণ্ড মমতা" -অদ্ভুত লোক, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৭)

একটু খেয়াল করলে দেখবো, বিশ-শতকে বা আরো স্পেসিফিক করে বললে বিশ্বযুদ্ধের পরে বেশিরভাগ ছবি হয় বিমূর্ত অথবা এইরকম প্রতিবাদী চিত্রকলায় ভরে ওঠে। প্রতিবাদ আর শিল্প যেন সমর্থক হয়ে ওঠে। সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন ও হচ্ছিল সাথে সাথে। উপনিবেশের সময় ফুরলো বেশিরভাগ যায়গাতেই। কিন্তু উপনিবেশের পতনের সাথে সাথে একটা জিনিস ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তা হল কনজিউমারিজম। এমন নয় যে পণ্যায়ন এর আগে ছিল না, বা উপনিবেশ তাকে চেপে রেখেছিল। বরং সবকিছুই যে পণ্য ও এবং বিশ্বব্যাপী পণ্যায়নের শুরু সেই উপনিবেশের পত্তনের শুরু থেকেই। কিন্তু আর্টকে তার মধ্যে সেভাবে ফেলা হয় নি। যদিও রাজারাজড়াদের দেয়ালে দামী পেইন্টিং শোভা পেত, কিন্তু তারা সাধারণের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ে নি।

কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকেই আর্টিস্টরা ক্রমশ এবস্ট্রাক্টের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দাদাইজম, কিউবিজম, সাররিয়ালিজম, এবস্ট্রাকট এক্সপ্রেশানিজম ইত্যাদি পোস্টমডার্ন শৈলী ক্রমশ যায়গা করে নেয় ছবির দুনিয়ায়। একটু খেয়াল করলে দেখব বিশশতকের পর ইন্ডিভিজুয়ালিজম ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সবেতেই এর প্রভাব দেখা যায়। যত দিন গেছে আর্টের শৈলী বা ফর্ম বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অন্তর্নিহিত অর্থ হয়েছে বেশি রহস্যময়, ক্রিপ্টিক। আর্টের ইতিহাসের গোড়ার দিকে থেকেই আর্ট ছিল অস্তিত্ব জানান দেবার তাগিদ। পরবর্তীতে সে ধর্মীয় আচারের সাথে যুক্ত হয়ে তার নিজের পথ পাল্টেছিল। রেনেসাঁর পর বিজ্ঞান আর টেকনোলজির ব্যবহার তাকে দিয়েছিল নতুন দিশা। কিন্তু ফোটোগ্রাফি আবিষ্কারের পর বাস্তবসম্মত চিত্রায়নের চাহিদা ক্রমশ কমে আসে। আর্টিস্টরা তাই ক্রমশ তাদের অস্তিত্বের নতুন মানে খুঁজতে শুরু করেন।

এইখানে এসেই আর্টিস্টদের সাথে সাধারণের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। ছবির জগত যত দুর্বোধ্য হতে শুরু করে, সাধারণ ততই তাকে পাশ কাটিয়ে চলে। ২০১৬ তে এক ব্রিটিশ সমীক্ষায় দেখা গেছিল বেশির ভাগ লোকই মডার্ন আর্ট পছন্দ করেন না। এর দুটো কারণ মোটামুটিভাবে ধরা যায়। প্রথমত যে সব ক্ল্যাসিকাল ছবি বা মূর্তি বা রিলিফ আমরা দেখে অভ্যস্ত ছিলাম এর আগে অব্দি, তা মূলতঃ সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়। বীভৎসতা সেভাবে ছবির মূল বিষয় হয়ে ওঠে নি। ট্রাজেডি অবশ্যই বলা হয়েছে, নাটকীয়তা অবশ্যই দেখানো হয়েছে, কিন্তু তা সেভাবে ভয়াল হয়ে ওঠে নি। সেই এক্সপ্রেশানিজম শুরু হয়েছে আঠেরোশ শতকের শেষ থেকে। এক্সপ্রেশানিজমও সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছে, কিছুটা তার রোমান্টিসিজম-এর সাথে যোগাযোগের জন্য, কিছুটা রঙের ব্যবহারের নতুনত্বে জন্য যা পুরোনো ক্লাসিক রেনেসাঁকে পুরোপুরি ত্যাগ করে নি। কিন্তু বিশ শতক যখন অ্যাবস্ট্রাক্ট দাদাইজিমের জন্ম দিল, সাধারণ মানুষ স্বভাবতই তাকে তার আজন্মলালিত সৌন্দর্যবোধ ও স্বাভাবিক রোমান্টিসিজমএর সাথে মেলাতে পারল না। এবং এর উপরে শুরু হল, কিছু ছবির অসম্ভব দামে বিক্রি হওয়া।

অস্বাভাবিক দামি জিনিসের উপরে সাধারণ মানুষের একটা স্বভাবসিদ্ধ বৈরিতা কাজ করে। এ অস্বাভাবিক কিছু নয়, আমরা আমাদের দৈনিক জীবনেই বুঝতে পারি। যা আমাদের সাধ্যাতীত তাকে দূরে রেখে জীবনের কঠোর পথে তৈলনিষিক্ত করার নাম স্বাভাবিক জীবন৷ যা সাধ্যাতীত তাকে দূরে রাখবার জন্যেই এই মানসিক দমন প্রক্রিয়া, ডিফেন্স মেকানিজম, আমাদের শিখতেই হয়েছে। মিউজিয়ামে রাখা আকবরের সোনার গ্লাস দেখে আমাদের চিত্ত চাঞ্চল্য হয় না, কারন সেটা সরকারের প্রপার্টি, কিন্তু পাশের বাড়ির হরিপদ যদি অডি গাড়ি কেনে তবে আমরা মনে মনে চটে উঠি। তাই একটা ক্যানভাসে এলোমেলো কটা দাগ, যা হয়তো আমার পাঁচ বছরের বাচ্চাও করে দিত, তাকে কেউ কোটি কোটি টাকা দিয়ে কিনছে, এমনটা ভাবলে একধরণের বিতৃষ্ণা জন্মানো কিছু অস্বাভাবিক নয়।

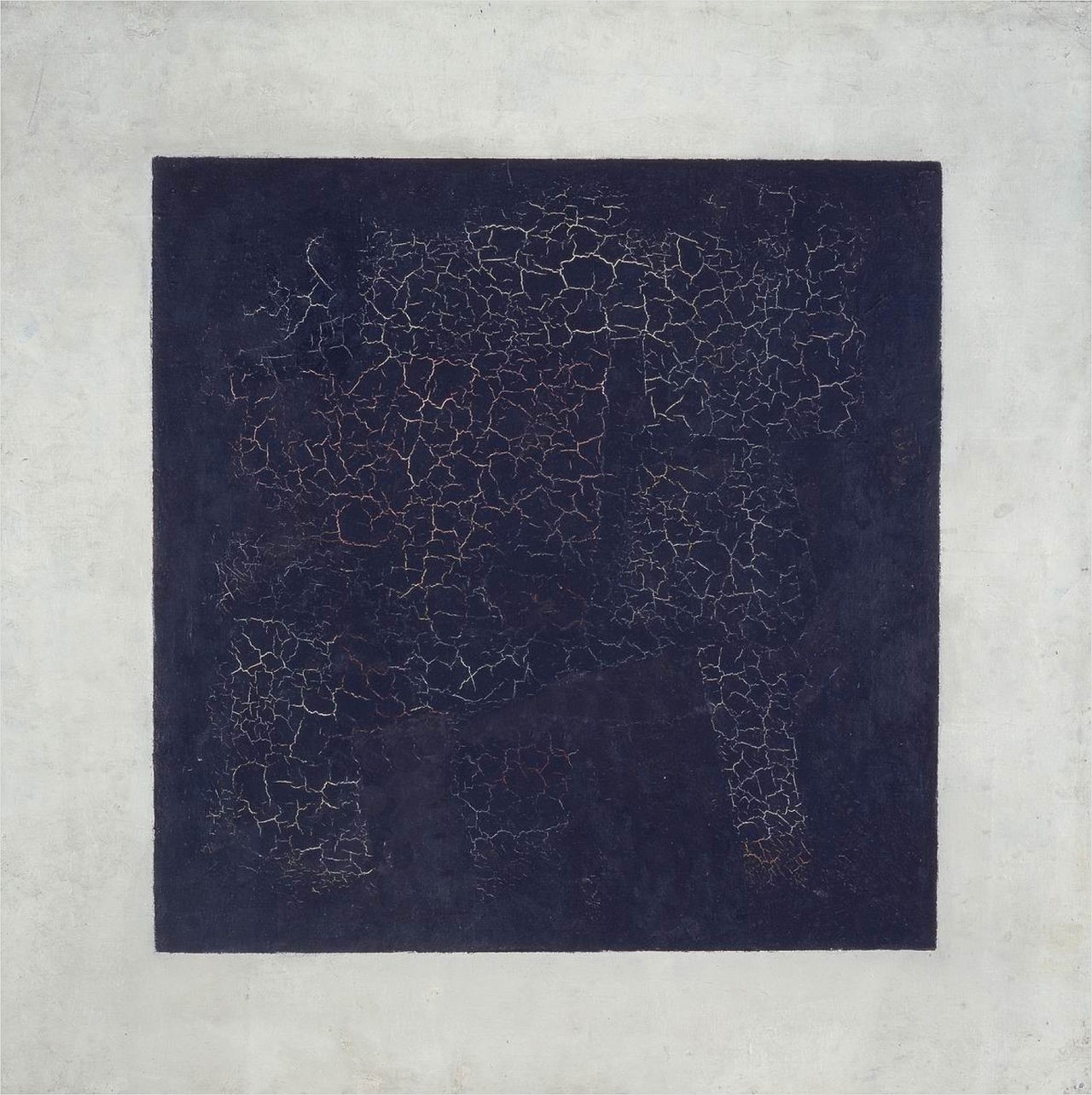

ছবি যতক্ষণ তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বজায় রেখেছিল, ততদিন সাধারণ মানুষ তাকে একেবারে দুচ্ছাই করে নি। আজও যদি লেওনার্দো বা রেমব্রান্টের কোন হারিয়ে যাওয়া ছবি ফিরে এসে অকশানে হৈচৈ ফেলে দেয়, তবে সবাই ভুরু কোঁচকাবে না। কিন্তু একটা লোক তার ক্যানভাসে কালো রঙ করে দিল, আর তার দাম ধার্য হল ৬ কোটি ডলার এমনটা হলে আমরা খুব চমকে উঠব (ছবি ৫)।

ছবি ৫. Malevich's Black Square (1923)

এইখানে আর্ট ক্রিটিক হয়তো বলবেন, এই ছবি কেবল সাধারণভাবে দেখলে চলবে না, এই ছবির পেছনের ইতিহাসও জানা দরকার। মালিয়েভিচ কিসের যন্ত্রণা থেকেই এই ব্ল্যাক স্কোয়ার আঁকলেন, কেন তার ছবিতে এত নেগেটিভ স্পেস, কিভাবে ১৯৩০ সালে স্ট্যালিনের ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মালিয়েভিচের সব ছবি, ম্যানুস্ক্রিপ্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়, দু-মাস জেলে থাকা অবস্থায় তার চিন্তার কি গতিপ্রকৃতি ছিল, কিভাবে তার চিন্তা ঐভাবেই ক্যানভাসে বেরিয়ে আসে, এমনটা বোঝাও দরকার। এইখানেই আর্ট সমঝদার ও সাধারণ মানুষের চিন্তা দুটি আলাদা পথ ধরল। শিল্পী আর তার শিল্প সাধারণের নাগাল থেকে বেরিয়ে একটু আলাদা স্পেসে বসল। তাতে ছবি ভালো হল কিনা সেটা ক্ষেত্রবিশেষে পালটে যাবে। কিন্তু সাধারণের চিন্তায় এমন জিনিস ততটা সাড়া দেয় না, যা সরাসরি তার ইমোশানকে ধাক্কা দেয় না। দ্বিতীয়ত, ছবির অর্থ যাই হোক, যতই গভীর হোক না কেন, তা কি কোটি টাকার অঙ্কে হিসেব করা যায়?

ইকোনমিস্ট হয়তো বলবেন, কোনোকিছুর মূল্য বাজারে ততখানিই যতটা বাজার তাকে দিতে পারে, উচ্চমূল্য বলে কিছু নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এই সব পেইন্টিং বা আর্টওয়ার্ক কি সত্যিই এমন অর্থ দাবী করে? যদি তাই করে, তবে এর কতটাই বা চিত্রকর নিজে পাচ্ছেন, বা কতটা দাম তিনি নিজে আশা করেন? এসব প্রশ্ন করলে দেখব, এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিত্রকর বা ভাস্কর এইসব মূল্যের কিছুমাত্র পান না। যে কোন শিল্পকে পণ্যে রূপান্তরিত করে তার থেকে লাভ করার যে পন্থা, তা বেশিরভাগ শিল্পীরই হাতের বাইরে। একটু খেয়াল করলে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে, আর্টের পণ্যায়ন ও তার এই অদ্ভুত মূল্যবৃদ্ধি অন্তত শিল্পের তাগিদে নয়, তার অন্য কারণ আছে।

মূলত এই শিল্পের বাজারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক ভাগে চিত্রকর/ভাস্কর স্বয়ং ছবি বিক্রি করেন, এবং এর থেকে যা অর্থাগম হয় তা চিত্রকরের লাভ। প্রথম শ্রেণীর ক্রেতা মূলত ছোট আর্ট গ্যালারি, সাধারণ মানুষ। কিছু ক্ষেত্রে অর্থবান ক্রেতার সাথেও চিত্রকরের সরাসরি যোগাযোগ থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এই ভাগে ছবির দাম কমই থাকে। অতি সামান্য থেকে শুরু করে এই দাম বাড়তে বাড়তে লক্ষ ডলারেও যেতে পারে অবশ্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বাজারের তুলনায় তা কিছুই নয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বাজার মূলতঃ কালেকটারদের জন্য। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বাজারে দর চড়ার জন্যে শিল্পীর কিছু মার্কেট ভ্যালু থাকা চাই। যখন তার ছবির জগতে কিছু নাম বাড়ল, তখন তার প্রাথমিকভাবে বিক্রি করা যে ছবি তার দর বাড়তে থাকে। এবং সেই ছবির প্রথম কালেক্টর ছবি বিক্রি করেন লাভের প্রত্যাশায়। ফলে ছবির দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে। আর্ট অকশান হাউসগুলি এই আর্ট মার্কেটের খবর রাখে ও বিক্রি হতে সাহায্য করে। কোটি টাকার বিনিময়ে এই সব আর্ট ওয়ার্ক কোনো কালেক্টরের ঘরে এ্যাসেট হয়ে শোভাবর্ধন করে। সে যখন আবার এই আর্ট বিক্রি করে তখন তার দাম আরো বাড়ে। অর্থাৎ এই দাম বাড়া কমার মধ্যে আর্ট এপ্রিসিয়েশান থাকলেও তা এই দামের মূল সূচক নয়। বরং তার সোশাল ও ডেকোরেটিভ ভ্যালুই তার দাম নিয়ন্ত্রণ করে।

এদ্দুর পড়ে পাঠক হয়তো ভুরু কোঁচকাবেন, যে বেশ করে দাম বাড়ে, কিছু লোক মুনাফা করছে তাতে আমার এত গাত্রদাহ কেন? বিশ্বাস করুন আমার এতটা গাত্রদাহ হত না যদি আর্ট এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। যত দিন যাচ্ছে, আমার ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে এই অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্র থেকে শিল্প আর কখনোই বেরিয়ে আসতে পারবে না। আসুন এইবারে সেই কথাটাই বলি।

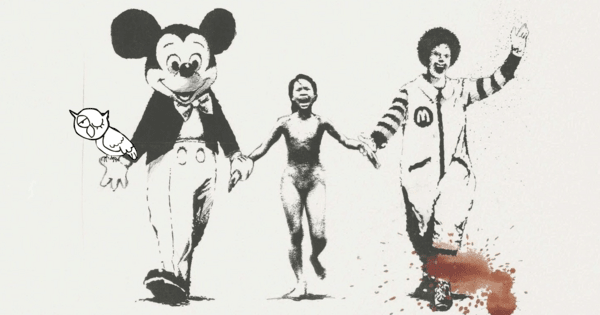

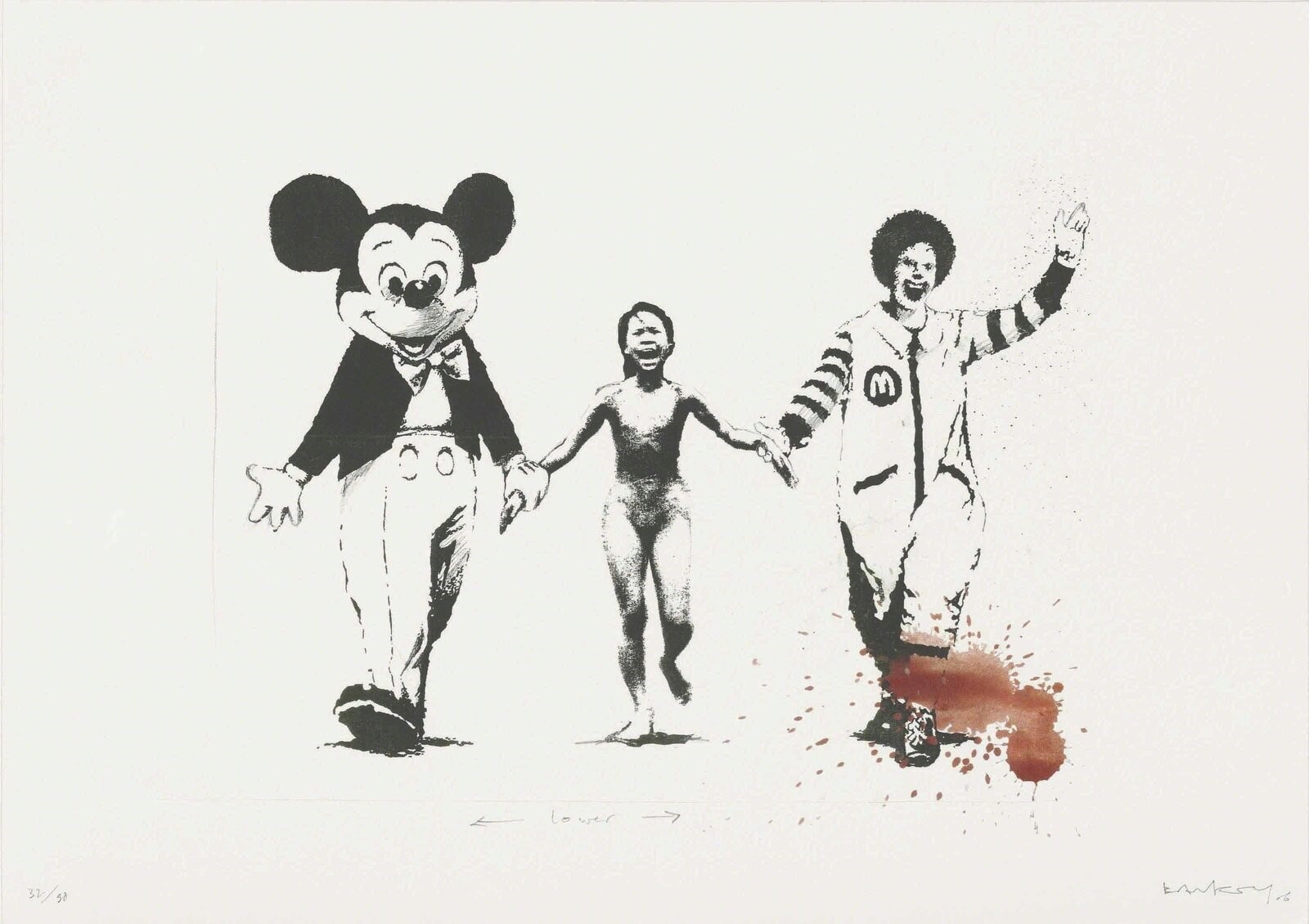

যারা এই বোরিং লেখা এদ্দূর পড়েছেন, আমি ধরে নিচ্ছি তাঁরা আধুনিক ছবিটবি দেখেন ও ব্যাঙ্কসির নাম শুনেছেন। যদিও শুনে না থাকলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না, কারণ এই ব্যাঙ্কসি কে তা কেউই সঠিকভাবে জানে না, একেবারে তার ইনার সার্কেলের লোকেরা ছাড়া। কিন্তু নাম শুনুন বা না শুনুন, তার আঁকা ছবি আশা করি ঠিকই দেখেছেন। ১৯৯৭ সালে ব্যাঙ্কসির আঁকা প্রথম ম্যুরালটার নাম ছিল The mild mild west (ছবি ৬ক)। ছবিটা ব্রিস্টলের এক সলিসিটরের দেয়ালের সামনের এডভার্টাইজসমেন্ট কে ঢেকে দিয়ে বানানো। ব্যাঙ্কসির ছবি মূলত স্টেনসিলে আঁকা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা ক্যাচি স্লোগান থাকে তার সাথে। ছবিগুলো দেখলে (ছবি ৬খ: The girl with Balloon, ছবি ৬গ: Flower Bomber, ছবি ৬ঘ: Can't Beat That Feeling or, Napalm) বোঝা যায় ছবির সাবজেক্ট ব্যঙ্গাত্মক ও পোলিটিক্যাল। বেশিরভাগ ছবিতেই যুদ্ধবিরোধী, এন্টিক্যাপিটালিস্ট, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বার্তা থাকে। ছবিগুলি দ্রুত প্রশংসিত হতে থাকে এবং আর্টক্রিটিকদের আগ্রহ বাড়ায়।

ছবি ৬. ব্যাঙ্কসির আঁকা ছবি ক) The mild mild west, 1999, mural, No. 80 Stokes Croft, Bristol খ) Girl with balloon, mural on Waterloo Bridge in South Bank in 2004 গ) Flower thrower, mural in Beit Sahour in 2003, ঘ) Napalm, screenprint, 2006

ছবিগুলো খেয়াল করলে দেখবেন তার তীব্র অভিঘাত। নাপাম ছবিটাই ধরুন। ছবির সেন্ট্রাল ক্যারেক্টর হল একটি নয় বছরের শিশু কিম ফুক্, যে দক্ষিন ভিয়েতনামের এক গ্রামে থাকত, যে গ্রাম তখন উত্তর ভিয়েতনামের দখলে। ১৯৭২ সালের ৮ই জুন, সেই গ্রামে দক্ষিন ভিয়েতনাম এয়ার রেইড করে নাপাম বোমা ফেলে। কিম ফুক্ তখন তার গ্রামবাসীদের সাথে পালাচ্ছিল। রিপাবলিক অব ভিয়েতনামের বোমারু পাইলট তাদের বিপক্ষের সৈন্য মনে করে তাদের উপরে বোমা ফেলে। কিমের চার সাথী সেখানেই মারা পড়ে, ও কিমের সমস্ত জামাকাপড় পুড়ে গিয়ে থার্ড ডিগ্রি বার্ন হয় ঐ আগুনে-বোমায়। সকলের সাথে কিম যখন প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল আর চিৎকার করে খুব গরম, খুব গরম ("Nóng quá, nóng quá")বলে কাঁদছিল, Nick Ut বলে এক প্রেস ফোটোগ্রাফার কিমের ঐ ছবিটা তোলে; নাম দেয় "the girl in the picture"। নিচের ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন এই লিঙ্কে

পরবর্তীতে এই ছবিকে পুলিৎজার পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়। যুদ্ধের বীভৎসতার সাথে এই ছবিটা প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। ব্যাঙ্কসি সেই ছবিটাকেই তার নাপাম ছবির সেন্ট্রাল ক্যারেক্টর করে তুলেছে৷ কিন্তু তার দুই পাশে আছে মিকি মাউস আর রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড (ম্যাকডোনাল্ডের ম্যাসকট)। তারা যেন হাত ধরে কিমকে খোলা মার্কেটে নিয়ে আসছে। যুদ্ধপীড়িত শিশুর অসহায়তা, নগ্নতা, সভ্যতার ব্যর্থতা সবই যেন পণ্য। তাই তাকে খোলা বাজারেও বেচা যায়। ক্যাপিটালিজম ও যুদ্ধ এর বিরুদ্ধে ছবিটা যেন একটা খোলা জেহাদ। অনেকে মনে করেন এই ছবিটা ব্যাঙ্কসির সবচেয়ে মর্মভেদী ছবিগুলির মধ্যে একটি। ব্যাঙ্কসি এই ছবির প্রায় শতাধিক প্রিন্ট বানায়। এই ছবিগুলির এক একটি বিক্রি হয় প্রায় ২৫-৩০ হাজার পাউন্ডে। এইখানেই আবার বাজার জিতে যায়। যে বাজারের বিরোধ করে এমন প্রচার, এমন তীব্র ব্যঙ্গ তা শিল্পী নিজেই বাজারজাত করলেন। বিরোধীতাকেও বাজার তার পণ্যে রূপান্তরিত করে নিল। বাজার, বাজারের সমালোচনা থেকেও অর্থপার্জন করে যদি তবে সেই সমালোচনার অর্থ খানিক ঘোলাটে হয়ে পড়ে।

আর একটা এনেকডোটাল ঘটনা বলে শেষ করি। ২০১৮ সালে ব্যাঙ্কসি তার পুরোনো একটা ছবি ফ্রেম করে নিলামে তোলে। ছবিটা আমাদের পূর্বপরিচিত Girl with balloon এর পেপার প্রিন্ট, যা একটা দামী সোনালী ফ্রেমে বেঁধে পাঠানো হয়েছিল সাদাবির নিলাম ঘরে। যথারীতি ব্যাঙ্কসির নাম মাহাত্ম্য এখানেও কাজ করল - এবং ছবিটা দাম উঠল ১৪ লক্ষ ডলার। নিলামের হাতুড়ি পড়া মাত্রই ক্রেতা আর বিক্রেতাদের অবাক করে দিয়ে চড় চড় শব্দ করে ছবিটা ছিঁড়ে নিচের দিকে পড়তে শুরু করে। ব্যাঙ্কসি ঐ ফ্রেমের মধ্যে একটা শ্রেডার ফিট করে রেখেছিল, যা সঠিক সময়ে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্যে তৈরী ছিল। মুহূর্তের মধ্যে ইতিহাস তৈরী হয়, বর্তমান বাজারে একটা বিক্রি হওয়া জিনিসকে নষ্ট করার মত ক্ষমতা কজনের আছে, হোক না সে যতই নামী শিল্পী। দূর্ভাগ্যবশত ছবিটা পুরোপুরি ছেঁড়া যায় নি। যান্ত্রিক গোলযোগেই হোক বা পূর্বপরিকল্পিত হোক, প্রায় অর্ধেক ছবি ছেঁড়ার পরে শ্রেডিং মেশিন বন্ধ হয়ে যায় (ভিডিও দেখুন লিঙ্কে)

অনেকে ভেবেছিল হয়তো এটা মিথ্যে গিমিক তৈরী করার একটা প্রচেষ্টা, সত্যিকারে ছবিটা নষ্ট হয়নি। কিন্তু তা নয়। ব্যাঙ্কসি তার সোশাল মিডিয়া হ্যাণ্ডেলে স্বীকার করে নেয়, যে এটা তারই করা, সে তার ছবির মধ্যে নিজেই এই শ্রেডার ফিট করে রেখেছিল, যদি ছবি নিলামে ওঠে সেক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। সমগ্র আর্ট ক্রিটিক, এমনকি নিলাম কর্তাদেরও নিশ্চই দুরবস্থা হয়েছিল তাদের অত দামের ছবির ঐ হাল দেখে।

এদ্দুর পড়ে যারা ভাবছেন, তবে তো আর্টের জয় হল, বিরোধীতার নতুন মাত্রা এল, তারা ভুল ভাবছেন। এত বড় এক সিম্বলিক বিপ্লবও কোন কাজে এল না, কারন সাদাবি তার ক্রেতাকে আস্বস্ত করাতে সক্ষম হল যে এই ছেঁড়া অবস্থাতেও তার দাম কিছু কম হল না। বরং ঐ ইউনিকনেস তাকে ইতিহাসে একটা বিশেষ যায়গা করে দিল। ঐ ছবিকেই অন্য নাম দিয়ে তাকে ঐ দামেই বিক্রি করে দেওয়া হল আগের ক্রেতার কাছেই (ছবি ৭)।

ছবি ৭. Love is in the bin, Banksy 2018

অর্থাৎ শিল্পী ও শিল্প যতই প্রতিবাদ করুক না কেন, যতই তার বাজারধর্মীতার বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠাক না কেন, সে বাজারের কাছে নত হতে বাধ্য। বাজার তার বিরোধিতা থেকেও মুনাফা কামাতে পারে। সফলতা আর মুনাফা হয়তো প্রায় সমর্থক হয়ে উঠেছে আজকে। আজ আর কবিকে বলতে হয় না - "ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা লক্ষ্মীর উপাসনা!" কারণ ভারতীর উপাসনা সফল হলেই লক্ষ্মীর আগমন হয়। প্রতিবাদ যাই হোক না কেন বাজার নিঃশর্তে জেতে। সমগ্র শিল্পের ইতিহাসে এইটেই সম্ভবত শিল্পের সবথেকে বড় হার।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনখগা দি অলরাউন্ডার - নিরমাল্লোআরও পড়ুনমহালয়া - নিরমাল্লোআরও পড়ুনমন - নিরমাল্লোআরও পড়ুনগরুর রচনা - নিরমাল্লোআরও পড়ুনভগবান কতো ভালো - নিরমাল্লোআরও পড়ুনভগবান কতো ভালো - নিরমাল্লোআরও পড়ুনআমরা আর ওরা - নিরমাল্লোআরও পড়ুনম্যাক্স ওয়েবার, প্রোটেস্ট্যান্ট নৈতিকতা এবং অ্যাড্যাম স্মিথ: কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর - Anirban Mআরও পড়ুনগগন - অস্মিতা করগুপ্তআরও পড়ুনমাত্রাচেতনা - শ্রীমল্লার বলছিআরও পড়ুনযাইদূর - শ্রীমল্লার বলছিআরও পড়ুনইন্দ্রজাল - Rajat Dasআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

সিএস | 103.99.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৭:০১528829

সিএস | 103.99.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৭:০১528829- যে ছবিটা ছেঁড়া হয়েছে, সেটার থীমটা ক্লিশে, kitsch - ও বলা যায়। নিষ্পাপ শিশু, ভালবাসার প্রতি চাহিদা, শৈশব হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ইন জেনারেল, ব্যান্সকির ছবি বা মুরাল ইত্যাদি, ক্লিশেই লাগে, প্রতিবাদী হলে যেমন হয় আর কি। তবে, ঐ ছবিটা না ছিঁড়ে, একটা সাদা ক্যানভাস, আঁচড়হীন, নিলামে এনে ছিঁড়লেই পারত। তাহলে হয়ত আরো বেশী 'প্রতিবাদী' হত।

dc | 171.79.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৯:২৩528835

dc | 171.79.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৯:২৩528835- লেখাটা পড়তে ভারি ভালো লাগলো। ব্যাংকসির গার্ল উইথ বেলুন ১.৪ মিলিয়ন ডলারে নিলাম হয়েছিল। আর ছেঁড়া গার্ল উইথ বেলুন, বা লাভ ইন দ্য বিন, সোদবিতেই আবার নিলাম হয়েছিল ১৮.৫ মিলিয়ন ডলারে। সত্যিই সার্থক প্রতিবাদ :-)তবে আর্টের এতো দাম কেন, তার একটা কারন আছে বলে মনে হয়। য়ুটুবে নানান চ্যানেল আছে, যেমন ডিডাব্লু টিভি, এমএসএনবিসি, ডাব্লুএসজে, ফোর্বস ইত্যাদি, যেগুলোতে ইকোনমি, ফিন্যান্স ইত্যাদি নিয়ে ছোট ছোট ভিডিও বানায়। এরকম অনেক ভিডিও আর্ট, রিয়েল এস্টেট ইত্যাদি নিয়েও আছে। তো ফিনান্স বিশেষজ্ঞ দের বক্তব্য, লাস্ট পনেরো বছর ধরে ইন্টারেস্ট রেট এতো বেশী পড়েছে যে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স বিকল্প অ্যাসেট ক্লাস এর খোঁজ করতে শুরু করেছে। এবার রিস্ক সিকিং ফিন্যান্স নানান নতুন ধরনের অ্যাসেট খুঁজেছে, যার একটা কারন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর দাম এতো বেড়েছে। আর রিস্ক অ্যাভার্স ফিন্যান্স সেফ অ্যাসেট খুঁজেছে, যার ফলে আর্টের দাম বেড়েছে। এই যে সব ছবিগুলো মিলিয়ন ডলারে অকশান হয়, এগুলো বেশীর ভাগ সময়ে স্রেফ ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখা হয়, বেশীরভাগ নানান ফ্রিপোর্টে রাখা থাকে, সেখানেই সরাসরি হাত বদল হয়। কাজেই আর্টের নিজস্ব ভ্যালুর সাথে দামের তেমন কোন সংযোগ নেই।

-

নিরমাল্লো | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২০:৩৯528838

- @dc একেবারেই ঠিক বলেছেন। সেটাই আমি লিখেছি, বেশি বড় না করে। সত্যিই আর্টের দাম হয় তার ডেকরেটিভ মূল্যর উপরে। তাকে এসেট হিসেবে বিক্রি করে যে দাম পাওয়া যায়, তার সাথে আর্ট এপ্রিসিয়েশানের খুব একটা সম্পর্ক থাকে না। নিছক বানিজ্যিক কেনাবেচার কয়েন বা ঐ ক্রিপ্টোকারেন্সি বলতে পারে। এমনকি কালো বাজারেও এর ভালো দাম।দুঃখের ব্যপার হল এর থেকে আর্টিস্টের সম্পর্কই নেই। তারা এর কিছুই পায় না। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও কোন সাফল্য আসছে না। সবটাই বাজারি হয়ে পড়েছে। এটাই বলতে চেয়েছি।

kk | 2607:fb90:eab2:c595:cd4d:6d7e:49e5:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২০:৫০528840

kk | 2607:fb90:eab2:c595:cd4d:6d7e:49e5:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২০:৫০528840- খুব ভালো লাগলো পড়তে এই লেখাটা।

-

Kishore Ghosal | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:০০528841

- সমকালীন প্রতিবাদী চিত্র - পরবর্তী যুগে নিলামে চড়া দামে নিলামে বিকোয়। বেশ নতুন একটা উপলব্ধি হল। নিঃসন্দেহে খুবই মূল্যবান নিবন্ধ।

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:০২528842

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:০২528842- ব্যাঙ্কসি নিজেকে লুকিয়ে রাখে, অনুমান করা হয় ওনার পরিচিতি নিয়ে, হয়ত চেনাও গেছে। কিন্তু লুকিয়ে রাখে কারণ গ্রাফিত্তি আঁকেন যা নাকি নিষিদ্ধ।

কিন্তু ওনার ছবি বা কাজ যে বেশী দামে বিক্রি হয়, সেটা ওনার লুকিয়ে থাকার জন্যই। যারা কিনছেন তারা ব্যাঙ্কসির লুকিয়ে থাকা বা আর্টিস্টের অ-পরিচিতি বা 'থ্রীলিং' একটা ব্যাপার কিনছেন।

তো, ব্যাঙ্কসির ক্ষেত্রে এই বেশী দামের 'প্রতিবাদী' কাজ কেনার বদল ঘটাতে গেলে ওনাকে কি নিজের পরিচিতি (যা আসলে ওনার অপরিচয়) ভাঙতে হবে ?

এরকম বলা হয়, বড় শিল্পীরা নিজেদের বদল ঘটায়, তাহলে ব্যাঙ্কসিকেও কি নিজের বদল ঘটাতে হবে ? না হলে কী বলা যাবে যে উনিও নিজের 'মিথ' তৈরী করছেন ? বাজারকে তোল্লাই দেওয়ার পেছনে ওনারও মদত থাকছে ?

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:২০528844

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:২০528844- এখানে একটা লেখা আছে, কিছু শিল্পকর্মের দাম এত বেশী কেন সে নিয়ে।

https://scroll.in/article/859609/why-is-some-art-so-ridiculously-expensive-and-what-drives-people-to-buy-it-despite-low-returns

ব্যাপারটা শুধুই ইনভেস্টমেন্ট নয়, অন্য নানাকিছু যুক্ত। কালচারাল, সামাজিক, ক্ষমতা দেখানো, এবং সাইকিক ভ্যালু। তো একটা কাজের মধ্যে এসব কিছু মিশে থাকে যা মনে হয় না বস্তুগত ভাবে মাপা সম্ভব।

মোনালিসা ছবিটির, ছবি হিসেবে কী বা মূল্য যদি না আরো অন্য মূল্য 'আরোপিত' হয় ?

ব্যাপারটা শুধুই মনে হয় না, বাজার, ওটা একটা সহজ হিসেব।

-

রমিত চট্টোপাধ্যায় | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:৫০528847

- খুবই ভালো লাগল লেখাটা।Dc যা বলেছেন আমি অনেকটাই একমত। কিছুদিন আগে একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টও খুব নাম করেছিল, মাস্টারওয়ার্কস নামে, তারা ছবিতে ইনভেস্ট করার সুযোগ দিচ্ছিল। পুরোটা ভালো ভাবে বুঝে আমার স্ক্যাম বলেই মনে হয়েছে, সেকথা অবান্তর। প্রচুর নামি দামি আর্ট পিস এখন সুইজারল্যান্ডের লকারে পচছে।

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:৫৪528848

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:৫৪528848- এই লেখাটা নিয়ে আমার অস্বস্তি আছে, এই জন্য যে লেখাটি যেন মেনে নিয়েছে যে লিওনার্দো বা রেমব্রান্টের ছবি দাম অনেক বেশী হতে পারে কিন্তু ম্যালেভিচের ছবি বা বিশ শতকের প্রথম দুই - তিন দশকের ছবি যা কিনা শিশুর 'আঁকাআঁকি' সেসবের দাম বেশী হতে পারে না। এই বক্তব্যটা জনগণের মত বলে চালানো হয়েছে কিন্তু জনগণ কেন লিওনার্দোকে বেশী মূল্য দেবে, ম্যালেভিচকে নয় সে প্রশ্ন করলে তারা হয়ত 'নাম' গুলোকে তুলে ধরবে, অর্থাত লিওনার্দো বা রেম্ব্রান্টের ছবি মূল্য থেকে তাদের 'নাম' - এর মূল্য বেশী। তো এতে ভুল বিশেষ নেই কারণ আর্টের ওপর 'আরোপিত' মূল্য এইভাবেই তৈরী হয়, যে আর্টিস্টরা নতুন কী করল যা মানুষের চিন্তার (এ ক্ষেত্রে আর্ট সংক্রান্ত, কিন্তু তাই নয়, রিয়েলিটিকে দেখা সংক্রান্ত যার বিশেষ প্রমাণ রেমব্রান্ট) বদল ঘটালো।

তো সেই একই যুক্তিতে ম্যালেভিচ বা ক্যাণ্ডিন্সকি বা পল ক্লীও ইউনিক। এরা সবাই, পশ্চিমী চিত্রকলাকে গুলে খেয়ে (লিওনার্দো থেকে কিউবিজম অবধি) ছবিকে 'অবজেক্ট' রিপ্রেজেন্টের জায়গা থেকে সরিয়ে এনে বিশুদ্ধ ফর্ম বা দর্শন বা সাঙ্গীতিক করে তুলেছিলেন। তো ছবি সংক্রান্ত ধারণার এই যে বিপুল বদল, একেবারে বৈপ্লবিক যা, ছবিকে স্পিরিচুয়াল ইত্যাদি করে তোলা, তার পেছনে থাকা এদের শ্রম বা চিন্তা বা তত্ত্বকথা, এবং ছবির বদল ঘটানোর জন্য নিজেদের একস্প্রেস করা, তার মূল্য যাকে বলে 'অমূল্য'। তো এসবের গড়া দাম পড়তে পারে, ছয় কোটি বেশী কিনা সে অবশ্য জানি না।

-

নিরমাল্লো | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:০৪528849

- @সিএস - ব্যাঙ্কসি অবশ্যই বাজারকে তোল্লাই দিচ্ছেন, কিন্তু সমালোচনাও করছেন বাজারের। অর্থাৎ বাজার তার সমালোচনারও একটা দাম নির্ধারণ করে রেখেছে। সে একইভাবে সব রকম শিল্প ও তার বিপ্লব সবকিছুরই দাম নির্ণয় করতে পারে। স্ক্রোলের ঐ আর্টিকেলটা আমি পড়েছি। সেটাও এই লেখার মধ্যেই আছে। আরোপিত মূল্য বাজারই নির্ধারণ করে, সেটা কাঁচামালের মূল্য না বা আর্টিস্টের মূল্য না। যখন সৃষ্টি বা তার স্রষ্টার দাম ছেড়ে এসেটে পরিনত হয়, তখন সেটা বাজারের প্রোডাক্ট হয়ে দাঁড়াল না কি? তার সাইকিক ভ্যালু থাক, নস্ট্যালজিক ভ্যালু থাক সে সবকে মেপে দাম তো বাজারই ঠিক করে দেয়। এমন তো নয়, যে আমি গোইয়ার ছবি তুমুল ভালোবাসি বলে আমি সেটা ঘরে রেখে দিতে পারব। পারতে গেলে ঐ মিলিয়ন ডলার খরচা করেই রাখতে হবে। আপনি যাকে ক্ষমতা দেখানো বলছেন সেটা ঐ টাকার ক্ষমতা। কালচার যাকে বলছেন সেটা ঐ টাকা দিয়ে কেনা কালচার।এই মুহূর্তে অকশান হাউসগুলো ডিসাইড করে কোন ছবি কত দামে বিকোবে। আর্টিস্টের সাতজে তার কোন সম্পর্ক নেই। একে বাজারের হিসেব ছাড়া কি বলব?

দীমু | 182.69.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:১২528850

দীমু | 182.69.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:১২528850- মমব্যানের আঁকা ছবিগুলো যে কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল , সেও বাজারের হিসেব না আর্টিস্টের নামে ?

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:১২528851

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:১২528851- অরিজিনাল ছবি তো একটাই, ছবি পছন্দ হলে প্রিন্ট কিনবে লোকে। তাই টাঙাবে লোকে, অতি উৎকৃষ্ট প্রিন্ট পাওয়া যায়। কিন্তু আমার ঐ অর্জিনাল ছবিটিই চাই, সেও মনে হয় ঘুরপথে ক্ষমতার জায়গাতেই পৌঁছয়।

ব্যাঙ্কসিও তাই করুক। প্রিন্ট বানাক, নিজেদের বদল করুক, রাস্তায় বিলি করুক সেসব। সথবি - তে নিলাম যাতে না হয় তার ব্যবস্থা কী সে করতে পারে না ?

এসবই মনে হয়।

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:১৯528852

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:১৯528852- মমব্যানের ছবির মূল্য, তখন ছিল 'ডীল', পরে হতে পারে 'ঐতিহাসিক'।

দীমু | 182.69.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:৩৮528853

দীমু | 182.69.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:৩৮528853- পুরোনো ছবি ছেড়ে দিলেও , NFT র মত ডিজিটাল জিনিসের কি করে এত দাম হতে পারে।

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:৫৫528854

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:৫৫528854- লেখাটির আরো একটু ক্রিটিসাইজ করে যাই। বাজার বা আর্ট মার্কেটের সমালোচনা করতে গিয়ে লেখাটি একেবারে সথবিতে গিয়ে পড়েছে যা আর্ট মার্কেটের সর্বোচ্চ স্তর। সেখানে গিয়ে লেখাটি বলছে যে এর বাইরে বেরোবার উপায় নেই।

তো এই উপায় নেই ধারণাটিও বাজারের বক্তব্য, যে সে সর্বশক্তিমান, তার নিয়ম মেনে খেলতে হবে। কিন্তু সত্যি কী তাই, সথবি কত দামে ছবি বেচল সে না জেনে কী ছবিসমঝদার হওয়া যায় না ?নাকি সথবির সদর দপ্তরে কামান দাগাই শিল্পী আর ভোক্তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন ?

ফিদা হুসেন এককালে গাছে গাছে ছবি টাঙাতেন, সে পথ কী একেবারেই চলে গেছে ?

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৩:৩৫528855

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৩:৩৫528855- ছবি টাঙানো নিয়ে মনে পড়ল, ক'দিন আগে হিরণ মিত্র হাওড়ার এক মাছের বাজারে বড় বড় ক্যানভাস টাঙিয়ে প্রদর্শনী করলেন। অনেক আগে করেছিলেন, আবারও করলেন। তবে জনগণ হয়ত ভাববে হিরণ মিত্র ছবির কী বা মূল্য, খানিক রঙ ঘষে দেওয়া, অনেক সময়েই আবার যা শুধুই কালো। কিন্তু ঐসবই অ্যাবস্ট্রাকশনের ব্যবহার, সেসব দিয়ে ছবিকে কথা বলানো, প্রকৃতির ছবি আরো প্রকৃতির ছবি সেসবে মিশে আছে। তো এখানে মাছের বাজার আছে কিন্তু সথবিবাজার বিশেষ নেই মনে হয়, ছবিটবি দিব্যি দেখা যায়।

আর শিশুর আঁকাকে তাচ্ছিল্য না করাই ভাল, Kandinsky ই মনে হয় বলেছিলেন, যদি বাচ্চাদের মত ছবি আঁকতে পারতাম ! ছবি আঁকা শিখে গেলে আর সেইখানে পৌছন যায় না, এরকম যেহেতু বলা হয়ে থাকে। তখন পল ক্লীরা যখন তাঁদের ছবিকে সেইরকম করে তুলছেন, সেসব ছবি নিয়ে এক বিশেষ দর্শন তৈরী করা, যেন শিশুর আঁকা 'বিশুদ্ধ' ছবির কাছে পৌঁছন !

-

নিরমাল্লো | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০৮:৪০528861

- @সিএস আপনি সম্ভবতঃ লেখার উদ্দেশ্যটা ধরতে পারেন নি, অথবা লেখার কোন পার্টিকুলার অংশকে লেখার মূল উদ্দেশ্য ভেবে নিয়েছেন। আমি একবারও বলছি না লেওনার্দো বা রেমব্রান্ট বাকিদের থেকে ভালো, কিন্তু সাধারণ পারসেপশান ঐ রেনেশাঁর সময়েই আটকে আছে। এবস্ট্রাকট ধারণাকে এপ্রিশিয়েট করার জন্যে শিল্পের জগত সম্পর্কে যেটুকু ওয়াকিবহাল হতে হয় সেটা সাধারণভাবে দেখা যায় না - এ মোটামুটি স্বতঃসিদ্ধ। আপনি যদি বলেন হিরণ মিত্র মাছের বাজারে ছবি রেখে তার প্রতিবাদ করেছেন সে খুবই ভালো। কিন্তু সেই প্রতিবাদে কি আশেপাসের লোক হঠাৎ করে ছবি বুঝতে শুরু করেছে? যদি তাই হয় তাহলে তাকে ভীষণ সফল প্রতিবাদ বলব। আজকাল সোশাল মিডিয়া সকলের হাতে হাতে, এমন নয় যে মিডিয়া খবর না করলে সেই খবর আর পাঁচজনের কাছে ছড়াবে না। কিন্তু যে কারণে এই ঘটনার কথা আমি বা আরো পাঁচজন জানে না, সেই একই কারণে বলা যায় সাধারণ তাকে সে ভাবে এপ্রিশিয়েট করে নি।এতে এটা প্রমাণ হয় না, যে হিরণ মিত্রর ছবির দাম নেই, বা যারা শিল্পসমালোচক তারা হিরণ মিত্রর ছবিকে দাম দিচ্ছে না। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট যে সাধারণ মানুষ এতে সেভাবে প্রভাবিত হচ্ছে না।এই পয়েন্টটাকেই এখানে খানিক তুলে ধরা হয়েছ যে ফাইন আর্ট সাধারণ ভোক্তাদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে প্রায় বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। তাতে ফাইন আর্ট খারাপ হয়ে যায় না, কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল বলে নিন্দে রটে। যে কারণে ১৯৬০ এর দশকে মিনিমালিস্ট আর্ট বলে একটা মুভমেন্ট তৈরী হয় যা এবস্ট্রাকট এক্সপ্রেশানিজমের ইন্টেলেকচুয়ালিজম থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। ডনাল্ড জাড, ডান ফ্লাভিনের মত আর্টিস্টেরা এটাই মনে করতেন। পরবর্তীতে মার্সেল দেশাম্ মত লোকেরা কন্সেপচুয়াল আর্ট তৈরী করলেন। যেখানে ফর্ম, স্ট্রাকচার, রঙের অর্থ সব ঘুচে গেল - পড়ে রইল কেবল একটা আইডিয়া। কিন্তু তাতেও জনসাধারণের সাথে সংযোগ বাড়ল কি?দাম বাড়ল, নাম বাড়ল, আইডিয়ার মাহাত্ম্য বাড়ল। আমাদের মত কিছু লোক যারা ছবি দেখতে ভালোবাসে তাদের চিন্তার খোরাক হল। অনেকটা যেন মিশলিন স্টারওয়ালা রেস্টুরেন্টের মত। পার্থক্য এই যে মিশলিন রেস্টুরেন্টে লোকে খেতে যেতে পারে না বিত্তের অভাবে, আর এই মডার্ণ আর্ট উপভোগ করতে পারে না, কনটেক্সট ও আইডিয়া না বোঝার জন্য।আপনি বলছেন একটা নামকরা ছবি অকশানে কততে বিকোলো দেখে কি উপভোক্তারা ছবি উপভোগের মান ঠিক করবে? উত্তর হল - মান নেই তো মান ঠিক হবে কিসে? যে শিল্প এত জনবিচ্ছিন্ন যে আর্ট ক্রিটিক সমালোচনা না লিখলে বা কনটেক্সট বুঝিয়ে না দিলে তাকে ধরা যায় না, তার মান কে ঠিক করে দেবে? সহজ উত্তর হল বাজার। টাকাতেই তার মান ধার্য্য হবে।সেটাকে উদ্দেশ্য করেই এই সমালোচনা। আশা করি বোঝাতে পারলাম। যদি এতেও না পারি - তবে আর পারব না বলেই মনে হয়। তাই এইখানে ক্ষান্ত দিলাম।

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২০:৪৯528886

সিএস | 2405:201:802c:7815:6dd4:d8b6:4c50:***:*** | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২০:৪৯528886- নাঃ, আপনার লেখা তবু কাল অবধি কিছুটা বুঝছিলাম কিন্তু মূল লেখায় মালিভিচের ১৯৩০ র দশকের ছবিকে শিশুসুলভ লেখার পরে ওপরের পোস্টে সময়টাকে ১৯৫০ পরবর্তীতে টেনে নিয়ে গিয়ে সেসব কাজের কোনোই মানটান নেই, ক্রিটিক নির্ভর কারসাজি, আবার হিরণ মিত্র ছবি ঝোলালে সেসব আমি তো জানি না, লোকেও জানে না ইত্যাদির পরে পুরোই গুলিয়ে ফেললাম।

ক্ষান্ত দিলাম।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... dc, albert banerjee)

(লিখছেন... :/, lcm)

(লিখছেন... Ranjan Basu, Tania )

(লিখছেন... দীপ, দীপ, ধোরবা)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।