- হরিদাস পাল আলোচনা বই

-

মাতা মেরী অরুন্ধতী সংবাদ

Sandipan Majumder লেখকের গ্রাহক হোন

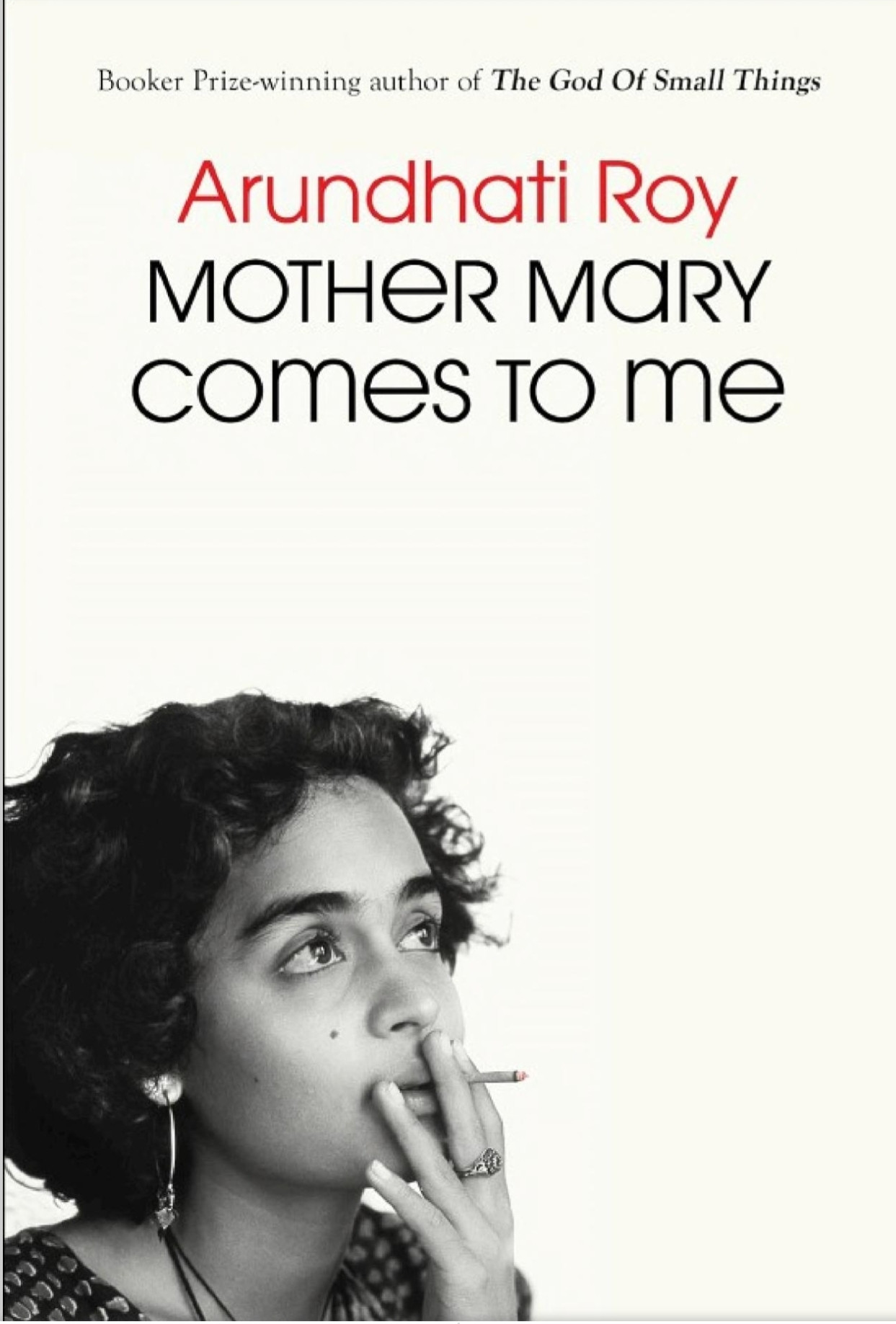

আলোচনা | বই | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ৫৫৭ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (২ জন) - অরুন্ধতী রায় (জন্ম ১৯৬১) আমাদের বৃষ্টিস্নাত ঈশ্বরকে চিনিয়েছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘গড অফ স্মল থিংস (১৯৯৭)’ এর মাধ্যমে। সেই প্রথম উপন্যাসের শব্দমালা যেন অবিরাম জলের ধারার মত টুপ্টুপ করে ঝরে পড়েছিল এক বিরাট সাহিত্যধর্মী পাঠক সম্প্রদায়ের হৃদয়ে -- শুধু এদেশে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। তারপর আমরা যে চেনা ঘাটে ছিপ ফেলে বসে রইলাম তাঁর পরের সাহিত্যকর্মের প্রত্যাশায়, রহস্যময়ী জলকন্যার মত ডুব সাঁতারে আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে আরেক ঘাটে ভেসে উঠলেন অন্য এক অরুন্ধতী। আমরা বিস্মিত নয়নে চেয়ে দেখতে থাকলাম দেশে বিদেশে ঘটে চলে চলা যত বর্বরতা, অনাচার, পুঁজি আর স্বৈরতন্ত্রের যত দাপট, সাম্প্রদায়িকতা আর রাষ্টীয় দমনপীড়নের যত কৃৎকৌশল তার বিরুদ্ধে এক সাহসী, বুদ্ধিমতী নারীর নির্ভীক প্রতিবাদ। হ্যাঁ, উনি চিদম্বরমের অপারেশন গ্রীণ হান্ট চলাকালীন ছত্রিশগড়ের মাওবাদীদের সঙ্গে কাটিয়ে এসে লিখতে পারেন ‘Walking with Comrades’, উনি নরেন্দ্র মোদীকে গুজরাট গণহত্যার জন্য সরাসরি দায়ী করতে পারেন, মাওবাদী সন্দেহে পোলিও আক্রান্ত জি এন সাইবাবার গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেন, আফজল গুরু আর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস আর গিলানির জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে মুখর হতে পারেন, বাম শাসিত পশ্চিমবঙ্গে নন্দীগ্রাম কাণ্ডের প্রতিবাদ করতে পারেন, সর্দার সরোবর প্রকল্পে আদিবাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মেধা পাটেকরের সহযোদ্ধা হিসেবে লড়াই করতে পারেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব মানবতার শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মানুষ মারার নীতির বিরুদ্ধে ‘Algebra of infinite Justice’ লিখে তাদের বিরাগভাজন হতে পারেন। না, one novel wonder উনি নন, ইচ্ছে করেই উনি কুড়ি বছর আর ফিকশন লেখেন নি। লেখেন নি কেন তার ব্যাখ্যা আলোচ্য বইয়ে দিয়েছেন যেটা আমাদের নতমস্তকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ২০১৭ সালে লিখেছিলেন দ্বিতীয় উপন্যাস The Ministry of Utmost Happiness যেটা অতটা প্রশংসাধন্য হয় নি। এবার প্রকাশিত হল তাঁর আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা ‘Mother Mary Comes to Me’ যেটা পাঠককে আবার তীব্রভাবে অভিভূত করবে। এই আত্মজীবনী একইসঙ্গে সাহসী, শৈল্পিক, সৎ, আন্তরিক। ভাষার বহুবর্ণিল প্রকাশধর্মীতা এবং স্বচ্ছতা যা তাঁর প্রথম উপন্যাসের পাঠককে মুগ্ধ করেছিল তা এখানেও অন্তর্লীন। সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর সামাজিক কার্যাবলী এবং প্রতিরোধের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত তীক্ষ্ণতা এবং শ্লেষ। কিন্তু তাঁর ভাষা এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে মুড়ে রেখেছে মমত্ব এবং আত্মউদাসীনতার এক যুগলবন্দী যা আমাদের প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বইটির প্রতি অনুরক্ত রাখে।

অরুন্ধতী তাঁর স্মৃতিলেখচিত্রর মূলবিন্দু হিসেবে রেখেছেন তাঁর মা মেরী রায়কে। গোটা বইয়ের স্থানাঙ্ক নির্ণয়ে তাঁর মায়ের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং অদৃশ্য উপস্থিতি রয়েছে। অদৃশ্য -- কারণ একটা বেশ বড় সময় জুড়ে অরুন্ধতীর সঙ্গে তাঁর মায়ের ন্যূনতম যোগাযোগও ছিলো না। কিন্তু অরুন্ধতী যা করেছেন, যে যাপন বেছে নিয়েছেন সেখানে মায়ের এই উদাসীনতা যা অনেক সময়ই নিষ্ঠুরতার নামান্তর নঙর্থকভাবেও তাকে অনেক সময় ঠিক দিকে নিয়ে গেছে। নাও যেতে পারত। তিনি নিজেই লিখেছেন যে তিনি হয়ে যেতে পারতেন ড্রাগ অ্যাডিক্ট, অ্যালকোহলিক বা ক্রিমিনাল। কিন্তু তাঁর মা আবার চরম কষ্টের মধ্যেও দুই ছেলেমেয়েকেই সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যেটা বাঁচিয়ে দিয়েছে অরুন্ধতীকে। আর মেয়ে যে লেখক হতে চায় মা সেই বাসনাকেও ছোটোবেলায় উৎসাহিত করে এসেছেন। কিন্তু এই মা, আমাদের গড়পড়তা বাঙালি পরিবারের মা নন। তাঁরা তো অধিকাংশই বরাবর নিজের সন্তানদের যতটা পারেন আগলে রাখেন। আর এখানে কেরালার গোঁড়া খ্রীস্টান সমাজে দাপটের সঙ্গে স্কুল চালিয়ে বেঁচে থাকা মেরী রায় স্কুলের অন্য ছাত্রছাত্রীদের তাঁর ব্যক্তিত্বের আলোকময় দিকের আশীর্বাদ দিলেও নিজের সন্তানদের তাঁর অন্ধকারটুকু ছাড়া কিছু বরাদ্দ করেন নি। অবশ্য অরুন্ধতী রায় তাঁর অবাঞ্চিত সন্তান। আসামের চা বাগানে মাতাল দায়িত্বহীন স্বামীর সঙ্গে বাস করতে করতে যখন অরুন্ধতী গর্ভে আসেন তখন তার দাদা ললিত কুমার রায়ের বয়স মাত্র ১৮। দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে গর্ভপাত করতে চেয়েও মেরী রায় সফল হন নি। পরিণত বয়সে অরুন্ধতীকে তিনি নিজেই সেকথা জানিয়েছেন। আর অল্প বয়সে বারবার বলেছেন মেয়ে তাঁর গলগ্রহ,জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে অনাথাশ্রমে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো। তার আচরণ অপছন্দ হলে চলন্ত গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন। এইসব দগদগে ক্ষত নিয়েই অরুন্ধতী মাকে নিজের মত করে সহ্য করেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, ভালোও বেসেছেন। আর মেরী রায়ের যে প্রবল আত্মবিশ্বাস আর সাহস যা তাকে আসামের নির্জন চা বাগানের নির্বাসন থেকে এসে কোট্টায়ামের প্রভাবশালী খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে খ্রীস্টান মেয়েদের উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছে, তাই বোধহয় অরুন্ধতীর লড়াকু ব্যক্তিত্বের ভিত্তি।

মেরী রায় দুই ভাইবোনকেই যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনসমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিলেন সেখান থেকে নিজের মত করে সাঁতরে দুজনেই তীরে পৌঁছেছেন। তাই এই বই অরুন্ধতী তাঁর ভাইকে উৎসর্গ করেছেন। একই সঙ্গে এই বই তিনি উৎসর্গ করেন মেরী রায়কে যিনি কখনও কোনো বিষয়ে বলেননি, যাকগে, যেতে দাও, মেনে নাও ( মা নয়, ্মেরী রায় নামেই তারা বেশির ভাগ সময়ে তাঁকে চিহ্নিত করতেন)।

তবুও মেরী রায় অরুন্ধতীর অস্তিত্বর অংশ। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ শুরু করেছেন মায়ের মৃত্যুর খবর দিয়ে। কী অপূর্ব সেই বর্ণনা ! সেপ্টেম্বর মাসের বর্ষার পরের কেরালার প্রকৃতি যখন সেজে উঠেছে তখন মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে অরুন্ধতী আসছেন কেরালায়। তাঁর বিমান যখন নামছে, তখন অরুন্ধতী ভাবছেন কোথা থেকে এল এই বেদনা যা শারীরিক এবং স্পর্শযোগ্য। তিনি কখনও এই প্রিয় প্রকৃতির ছবিকে মেরী রায়কে ছাড়া কল্পনাও করেন নি। তিনি তো কখনও ভাবেন নি পাহাড় ও বৃক্ষরাজি, সবুজ নদী আর শুকিয়ে ওঠা ধানক্ষেত, বিরাট বিলবোর্ড, বেখাপ্পা বিয়ের শাড়ি আর ততোধিক খারাপ গয়না --- নিজের বাল্যস্মৃতি থেকে প্রথম উপন্যাস — কেরালার যে অনুষঙ্গের কাছে বারবার ফিরে আসা মেরী রায়কে বাদ দিয়ে তা কল্পনা করতে হবে। অরুন্ধতীর মনে তিনি এই সবকিছুর সঙ্গেই জড়িত – যে কোনো বিলবোর্ডের চেয়ে উঁচু, বানডাকা নদীর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, বৃষ্টির চেয়ে বেশি অবিরাম, সমুদ্রের চেয়ে বেশি তাঁর উপস্থিতির প্রত্যক্ষতা।

মজার ব্যাপার হল মেরী রায়ের মৃত্যুর কথা বাড়িতে আলোচিত হতে শুরু করেছিলো যখন অরুন্ধতীর মাত্র তিন বছর বয়স। কারণ মেরী রায় ছিলেন তীব্র হাঁপানির রুগী।মেরীর বয়স তখন ত্রিশ। সেই তিনি যখন মারা গেলেন তখন তাঁর বয়স প্রায় ৮৯। অরুন্ধতীকে বেদনাবিদ্ধ দেখে তাঁর দাদা তাঁকে বললেন, আমি তোর প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারছি না। সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার তো তুইই পেয়েছিস ওর থেকে।যদিও অরুন্ধতীর মতে সেটা তার দাদার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাছাড়া অরুন্ধতী তো সেসব পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। দেখেছেন এমন দুঃখ,এমন ব্যবস্থাগত বঞ্চনা, এমন অপ্রশমিত নিষ্ঠুরতা, নরকের এমন বিচিত্র পুনরুৎপাদন, লিখেছেনও সেসব নিয়ে যে তার পাশে নিজেকে তাঁর সৌভাগ্যবতী মনে হয়।

বাড়ি অথবা বাড়ি বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে অরুন্ধতীর সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল যখন তাঁর আঠারো বছর বয়স, যখন তিনি দিল্লী স্কুল অব আর্কিটেকচারের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। অরুন্ধতী এই বিচ্ছেদকে একটা মিথ্যার ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন -- তিনি আমাকে এত ভালো বাসতেন বলেই আমায় যেতে দিয়েছেন। আসলে এটা তো মিথ্যা নয় – এটা এক অস্তিত্ববাদী সত্য।এই কথা তাঁর প্রথম উপন্যাসের উৎসর্গপত্রেও লেখা আছে যেটা প্রসঙ্গে তাঁর দাদা মজা করে বলেন, গোটা বইয়ে ওই একটাই কাল্পনিক কথা আছে। আসলে মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক অরুন্ধতীর মত সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বর জীবনের গতিপথ নির্দ্ধারনে কী ভুমিকা নেবে সেটা শুধু একটা তথ্যগত ব্যাপার নয়, অস্তিত্ববাদী ব্যাপারও বটে। অন্তত অরুন্ধতী তাঁর এই স্মৃতিচারণকে এক অস্তিত্ববাদী প্রশ্নোত্তরের জায়গায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। জানিনা ভারতবর্ষে এরকম দৃষ্টান্ত আর কটি পাওয়া যাবে। আবার একজন লেখক তাঁর কল্পনা দিয়ে কখনও নিহিত বাস্তবের গভীর সত্যকে ছুঁয়ে ফেলবেন সেটাই স্বাভাবিক। অরুন্ধতীর প্রথম উপন্যাসে বা অন্য লেখায় মেরী রায়ের চরিত্রের কোনো সংস্করণ থাকতে পারে, কিন্তু কোথাও তাঁকে নিয়ে তিনি লেখেন নি। অথচ মেরী গড অফ স্মল থিংসের আম্মু চরিত্রটাকে নিজের মনে করতেন। উপন্যাসে আছে আম্মুর সাত বছর বয়সের দুই যমজ সন্তান এস্থাপ্পেন আর রাহেলের পালনের দায়িত্ব নিয়ে তাদের বাবা মায়ের মধ্যে ঝগড়ার কথা যখন তারা একজন আরেকজনকে বলছেন সন্তানের দায়িত্ব নিতে। বাবা বলছে তুমি নাও, মা বলছে তুমি নাও।

মেরী রায় অরুন্ধতীকে বললেন, কে বলল তোমাকে একথা ? তুমি তো তখন খুব ছোটো।

--- এটা তো কল্পনা।

--- না, এটা কল্পনা নয়।

অরুন্ধতী লিখছেন, এই স্মৃতির কোনো গুরুভার বা দুঃখ আমার নেই। আমি বিশ্বাস করতাম যে এটা কল্পনা। সেই দিন আমি জানলাম যে আমরা অধিকাংশই স্মৃতি আর কল্পনার এক জীবন্ত মিশ্রণ মাত্র এবং কোনটা যে ঠিক সেটা ঠিক করার শ্রেষ্ঠ বিচারকও আমরা নই।

২

১৯৬২ সালে ভারত চীন সীমান্তযুদ্ধ শুরু হবার পর সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি থেকে নারী ও শিশুদের সরিয়ে আনা হতে থাকে। মেরী রায় তাঁর সন্তানদের নিয়ে কলকাতা পৌঁছোন। সেখানে আসার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে আর আসামে ফিরবেন না। কলকাতা থেকে তাঁরা পৌঁছোন তামিলনাড়ুর উটিতে। সেখানে তাঁরা মেরী রায়ের প্রয়াত বাবার (যাকে অরুন্ধতী লিখেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুরাগী এক পতঙ্গবিদ যিনি স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন) এক অব্যবহৃত কটেজে গিয়ে ওঠেন। কটেজ বলতে অ্যাসবেসটসের ছাদ, ঠাণ্ডা,ফাটা সিমেন্টের মেঝে আর পার্টিশন দিয়ে অন্য ভাড়াটের সঙ্গে আলাদা করা অংশ। কয়েক মাস পরেই কেরালা থেকে হাজির হন মেরী রায়ের মা এবং বড় ভাই জি আইজাক --- এদের উচ্ছেদ করার জন্য। তারা মেরী রায়কে জানান যে ত্রাভাঙ্কোর ক্রিশ্চান উত্তরাধিকারী আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তান হিসেবে মেরী রায়ের কোনো অধিকার নেই তাঁর বাবার সম্পত্তিতে। রাত্রির অন্ধকারে মেরী রায় ছেলে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন উকিল ধরতে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা উকিল পেলেন এবং তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে ঐ আইন শুধু কেরালায় প্রযোজ্য, তামিলনাড়ুতে নয়। অরুন্ধতীর মামা জি আইজ্যাক জানতেন না যে বোনকে উচ্ছেদ করতে এসে তিনি নিজেই নিজের কবর খুঁড়লেন। পরবর্তীকালে মেরী রায় এই আইনকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করে সম্পত্তিতে খ্রীস্টান মেয়েদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন। উটিতে মেরী একটা স্কুলে পড়ানোর কাজ জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তীব্র অসুস্থতা তাকে কাজ ছাড়তে বাধ্য করে। অর্থাভাবে অরুন্ধতী এবং তাঁর দাদা, দুজনেরই টিবি রোগ হয়। কয়েক মাস পর মেরী আর পারলেন না। ততদিনে তাঁর মা এবং দাদার সঙ্গে তার ঝগড়া কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। মেরীর কাছে আর কোনো অপশন ছিলো না। তিনি তাঁর মায়ের গ্রাম আয়েমেনেমে চলে গেলেন। সেখানে মেরীর বড় মাসি মিসেস কুরিয়েনের বাড়িতে ‘অদৃশ্য ভিক্ষাপাত্র’ নিয়ে হাজির হলেন তাঁরা। অবিবাহিতা এই মাসি সেই সময়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ছিলেন এবং একসময় শ্রীলংকার একটি কলেজে পড়িয়েছিলেন। অরুন্ধতীর যে মামা তাদের উচ্ছেদ করতে গিয়েছিলেন সেই জি আইজ্যাক ছিলেন ভারতের প্রথম রোডস স্কলারদের একজন। চেন্নাইয়ের কলেজে কয়েক বছর অধ্যাপনা করার পর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ছেড়ে তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরে তাঁর মায়ের সঙ্গে আচার, জ্যাম এবং লংকার গুঁড়োর কারখানা খোলেন। অরুন্ধতীর সঙ্গে এই গ্রামের বাড়িতে তাঁর সম্পর্ক ছিলো তুলনামূলক ভালো। ইনি আবার ছিলেন ঘোষিত মার্কসবাদী। বলতেন যে নিজের কেরিয়ার ছেড়ে কারখানা চালাতে এসেছেন তিনি শুধু ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানের জন্য। ওর খ্যাপামি সহ্য না করতে পেরে ওর সুইডিশ স্ত্রী (যাঁর সঙ্গে অক্সফোর্ডে আলাপ হয়েছিলো ওঁর) তিনটি পুত্র সন্তান নিয়ে সুইডেনে ফিরে যান। আয়েমেনেমে অরুন্ধতীদের জীবন যেন একটা সরু কার্নিসে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে কেউ। এমনকি রাঁধুনী মহিলাও তাঁকে বলত যে তাঁদের সেখানে থাকার কোনো অধিকার নেই। ভদ্রলোকেরা কীকরে পিতৃহীন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকে সেটা নিয়ে সে গজগজ করত। আয়েমেনেমে অরুন্ধন্তীর একমাত্র আশ্রয় ছিলো নদী। সেখানে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতেন তিনি। তারপর গ্রামের মধ্যে টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন। বাড়ির বাইরেই কাটাতেন বেশি সময়। একটি কাঠবেড়ালি তাঁর বন্ধু ছিলো খুব।

কোট্টায়াম শহরে একটা গাড়ির গ্যারাজের ওপর রোটারি ক্লাবের দুটো ঘর ভাড়া করে মেরী রায় মিসেস ম্যাথুজ নামে এক মিশনারীর সঙ্গে একটা স্কুল শুরু করলেন যদিও অচিরেই মতভেদের জন্য বিদায় নিলেন মিসেস ম্যাথুজ। ওই স্কুলেই অরুন্ধতী আর তাঁর দাদা পড়তেন। স্কুলটি সাফল্য পেল খুব। মেরী রায় আয়েমেনেমের সংসারের খরচে অবদান না রাখার গ্লানি থেকে মুক্তি পেলেন। দুবছরের মধ্যে মেরী পাশের তিন কামরার একটা পুরোনো বাড়ি ভাড়া নিলেন এবং সেখানে হোস্টেল চালু করলেন। আয়েমেনেমের বাড়ি ছেড়ে অরুন্ধতীরা এই হোস্টেল-বাড়িতেই থাকতে শুরু করলেন। উটি থেকে পুরোনো কাজের লোক কুরুসসমাল এলেন যিনি অরুন্ধতীর খুব প্রিয় আর এলো আরেক প্রিয় এক কুকুর ডিডো। এই বাড়ির দুটি ঘরে অরুন্ধতী এবং তাঁর ভাই সমেত পনের জন ছাত্র থাকত। এদের সকলের মায়ের জায়গা নিয়েছিলেন মেরী রায়। সেরকমই ছিল তাঁর আচরণ। তাঁর স্কুল যখন প্রাইমারি থেকে জুনিয়র হাই হল তখন তাঁকে কোট্টায়াম শহরের অভিভাবকদের বোঝাতে হয়েছিলো যে সহশিক্ষার স্কুল মানেই পাপের আগার বা যৌন অমিতাচারের জায়গা নয়। তাদেরকে আশ্বাস দিতে হয়েছিলো যে মেরী কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং নৈতিক শৃঙ্খলার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের রাখবেন। কিন্তু মেরী তাঁর বিশ্বাসে অনড় ছিলেন।

অরুন্ধতীর দাদাকে নয় আর তাঁকে এগারো বছর বয়সে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখনকার প্রাইভেট স্কুলের তুলনায় অনেক কম হলেও মেরী রায়কে বেশ কষ্ট করেই দুজনের পড়ার খরচ জোটাতে হত। অরুন্ধতীর স্কুল ছিল উটির কাছে নীলগিরিতে। বাকি গার্জেনরা ঘন ঘন এলেও মেরী রায় অনেক দিন পর আসতেন দেখা করতে। তিনি সকলের মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রমী সিঙ্গল মাদার ছিলেন। বছরে দুবার ছুটিতে বাড়ি আসতেন যখন অরুন্ধতী আর তাঁর দাদা তখন ডাকযোগে রিপোর্ট কার্ড পৌঁছোতো বাড়িতে।দাদার রেজাল্ট অ্যাভারেজ হওয়ার জন্য মেরী তাকে যাচ্ছেতাই বকাবকি করতেন। অরুন্ধতীর নিজেকে অপরাধী মনে হত কারণ তার রেজাল্ট হত ব্রিলিয়ান্ট। নিজের ওপর ঘৃণা হত তাঁর। এর পর থেকে ব্যক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে সবসময় অরুন্ধতীর মনে একটা ভয় কাজ করেছে। মনে হয়েছে তিনি যখন প্রশংসিত হচ্ছেন পাশের ঘরে কেউ তখন চুপচাপ মার খাচ্ছে। যদি সত্যি একটু ভাবা যায় এটা তো সত্যিই তাই। এইভাবে অরুন্ধতী তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিগুলি কীভাবে তার যাপনের নির্দেশক হয়ে উঠেছে, তাঁর স্বভাবে প্রোথিত হয়েছে ( যেমন নিজের দুঃখকে প্রকাশ না করে সহ্য করা) সেটার এক মেধাবী বিশ্লেষণ রেখেছেন। যেমন মেরী রায় নিজের বাবা, অপদার্থ স্বামী এবং দাদার মত পুরুষদের দেখেই কিনা কে জানে পুরুষদের ডাঁটতে ভালোবাসতেন। এমনকি যে দেশে পুত্রসন্তানকে পুজো করা হয় সেখানে তিনি নিজের ছেলেকে ছোট থেকেই কারণে অকারণে বকছেন, মেল শভিনিস্ট পিগ বলছেন। বলছেন, তুমি কুৎসিত আর হাঁদা। তোমার জায়গায় আমি থাকলে আত্মহত্যা করতাম। অরুন্ধতী লিখছেন, এই কারণেই, মেরী রায়ের এই উগ্রতা দেখেই বোধহয় পরবর্তী জীবনে তিনি নারীবাদ সম্পর্কে নিঃসংশয়ী হতে পারেন নি।

৩

মেরী রায় তাঁর স্কুলের বিস্তারের জন্য শহরের একটু বাইরে টিলার গায়ে ভুতূড়ে, জনমনিষ্যিহীন তিন একর জমি সস্তায় কিনলেন অভিভাবকদের থেকে ‘কশন ডিপোজিট’ (বিনা সুদে ফেরতযোগ্য) বাবদ টাকার জোগাড় করে। স্কুলবাড়ি নির্মাণের কাজ করলেন মেরীর মতই উৎকেন্দ্রিক, প্রতিভাশালী, গরীবের স্থপতি বলে কেরালায় চিহ্নিত লরি বেকার নামে এক ব্রিটিশ। এই বেকারের কাজে অনুপ্রাণিত হয়েই অরুন্ধতী দিল্লীতে স্থাপত্যবিদ্যা পড়তে যান ষোল বছর বয়সে। কোট্টায়ামের মত ছোট শহরে একটা মেয়ের পক্ষে সেটা বেশ বড় স্বপ্ন ছিল কিন্তু অরুন্ধতীর মা তাঁর এই সিদ্ধান্তের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন। এই কলেজেই অরুন্ধতী তার প্রথম প্রেমিককে কাছে পান যাকে তিনি যীশুখ্রীস্ট নামে লিখেছেন কারণ লরি বেকারের কাছে কলেজের ছুটিতে শিক্ষানবিশ ছেলেটিকে যখন তিনি প্রথম দেখেন তখন খালি গায়ে লুঙ্গি পড়ে তাকে বিড়ি ফুঁকতে দেখে তাঁর যীশুখ্রীস্টের কথা মনে পড়েছিল। এই কলেজেই তাঁর ধূমপানের নেশা শুরু। এখানেই তিনি সহপাঠী হিসেবে গোলক নামে ওড়িশার যে ছেলেটিকে পান সে হয়ে উঠবে তাঁর সারা জীবনের নির্ভরযোগ্য বন্ধু। মাঝে ছুটির সময় বাড়িতে গিয়ে দেখলেন তাঁর মামা সকলের অমতে তাঁর থেকে পনের বছরের ছোটো এক গরীব মেয়ে সুসিকে বিয়ে করেছেন। তার সঙ্গে, শ্রেণীগত কারণেই বোধহয় সবাই খারাপ ব্যবহার করছেন, মেরী শুদ্ধ। মামার ‘মার্কসীয় খ্যাপামি’ বোধহয় বেড়েছে। কারণ তিনি তার আচার এবং ফলের রস কারখানার শ্রমিকদের (প্রধানত মহিলা) সংগঠিত করে ইউনিয়ন তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তাঁর নিজেরই বিরুদ্ধে (ম্যানেজমেন্ট) ধর্মঘট করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছেন, তাদের ধর্ণা অবস্থানে বসার জন্য শেডের ওপর প্যাণ্ডেল বানিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি একটা মাসিক বেতনের বদলে কারখানার মালিকানা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও তিনি দেন। যদিও তারা সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করেই কাজে ফিরে যায়। ১৯৭৮ সালের গরমের ছুটিতেই অরুন্ধন্তীর শেষ আসা বাড়িতে। সেবারই প্রকাশ্যে মেরীর কাছে অপমানিত হয়ে তিনি ঠিক করেন নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবেন। কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করে পড়াশোনার খরচ চালাবেন। কিন্তু বাড়ি ফিরবেন না। তখন তাঁর বয়স আঠারো। হোস্টেলের খরচ চালাতে না পেরে তাঁকে অবশ্য হোস্টেল ছাড়তে হয়। যীশুখ্রীস্ট ততদিনে পাস করে ডি ডি এ তে একটা কম মাইনের চাকরি পেয়েছে। অরুন্ধতী কলেজের সময়ের বাইরে একটা আর্কিটেক্টের অফিসে জুনিয়র ড্রাফটসম্যানের কাজ করে অতি সামান্য টাকা পাচ্ছেন। যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে অরুন্ধতী ফিরোজ শাহ কোটলা দুর্গের পাথরের পাঁচিলের বাইরে কলোনিতে কলেজের ক্যান্টিন ম্যানেজারের সৌজন্যে একটা ঘর ভাড়া করলেন। সেখানে গণ শৌচাগার, খোলা নর্দমা, টিনের চাল, নিচু দরজা। কিন্তু এভাবে এক সঙ্গে থাকতে গেলে বিয়ে করা প্রায় বাধ্যতামূলক। তাই তাঁরা তাদের ইতালীয় বন্ধু কার্লোর পৌরোহিত্যে বিয়ে করে নিলেন। কার্লো নিজামুদ্দিন স্টেশনের কাছে একটা গ্যারাজের ওপর একটা ঘরে থাকতেন। সেখানেই হল বিয়ের কাজ। বাইশ বছর বয়সে অরুন্ধতী যখন স্থাপত্যবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হলেন তখন তিনি বাকিদের তুলনায় যেন ভবঘুরে। কতদিন তিনি কোনো বাড়িতে পা দেন নি, কোনো ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া খাবার খান নি, পরিবারের মুখ দেখেন নি, ফোন ব্যবহার করেন নি। শুধু দিন গুজরানের চিন্তায়, টিঁকে থাকার চিন্তায় কেটেছে দিনের পর দিন।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর মাস্টার্স করার জন্য অরুন্ধতীর অধিকাংশ সহপাঠীই ইওরোপ অথবা আমেরিকা চলে গেল। যীশুখ্রীস্ট আসলে গোয়ার ছেলে ছিল। যদিও সেখানে তারা থাকতো না তবু সেখানেই যাওয়ার জন্য তার খুব উৎসাহ ছিল। গোয়ার বিচগুলো তখন মূলত হিপী আর রাশিয়ান ড্রাগ ডিলারদের জায়গা। এল এস ডি, হেরোইন, ধুতুরা -- একেকটা নেশার দ্রব্যের প্রাপ্যতা দিয়ে একেকটা বিচের নাম ছিল। অরুন্ধতীরা একটা এক কামরার ঝুপড়ি ভাড়া করলেন কণ্ডোলিম বিচে। সেখান থেকে দু আড়াই কিলোমিটার বিচ ধরে হেঁটে ক্যালাংগুটে বিচে পৌঁছে তাঁরা হিপীদের কাছে কেক বিক্রি করতেন। হিপীদের কাছ থেকে দেখে তাদের যথেষ্ট অপছন্দ করতেন অরুন্ধতী। শেষে গোয়া জায়গাটার ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠলেন অরুন্ধতী ট্যুরিস্টদের উৎপাতে। দিল্লী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। যীশুখ্রীস্ট কিন্তু ফিরতে নারাজ, আফটার অল এটা তার নিজের জায়গা। এর মধ্যে যীশুখ্রীস্টের মা চলে আসায় ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল। অবশেষে অরুন্ধতী একাই গোয়া ছেড়ে দিল্লীতে ফিরে গেলেন। টাকার যোগাড় হল এক ফলওয়ালার কাছে তার একমাত্র গহনা হাতের আঙটি বেচে দিয়ে।

দিল্লীতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আর্বান অ্যাফেয়ার্সে একটা আংশিক সময়ের কাজ পেলেন অরুন্ধতী। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার পাশে একটা দোতলা গুদামঘরের ছাদে একটা ঘর ভাড়া নিলেন। মাটির কুঁজো আর খাটিয়া — এই তাঁর আসবাব। প্রায় সম্পূর্ণ কপর্দকহীন হয়ে পৃথিবীতে তিনি একেবারে একা তখন। অরুন্ধতীর মাইনের আদ্ধেকটা অর্থাৎ সাতশ টাকা চলে যেত ঘরভাড়া দিতে। এছাড়া সাইকেল ভাড়া নিয়ে আধঘন্টা চালিয়ে তাঁকে কর্মস্থলে যেতে হত। বিকল্প ছিল বাসে চাপা কিন্তু তাতে দিনে দুবার শ্লীলতাহানির ঝুঁকি নিতে হত। এমনও হয়েছে যে বাসে চেপে মাঝখানে নেমে পড়ে বাকিটা হেঁটে যেতে হয়েছে চোখে দুঃখ আর অপরিসীম রাগের অশ্রু বহন করে। মাঝে মাঝে কয়েক মিনিট লেট হয়ে গেলেই সেদিনের মাইনে বাদ হয়ে যেত। সকালবেলায় অরুন্ধতী যেখানে চা খেতেন সেখানে খদ্দেররা সব ভিখারী আর ভবঘুরে। তারা ধরেই নিয়েছিল যে অরুন্ধতী কোনো ড্রাগ পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এদের সঙ্গে বেশ জমে গেছিল অরুন্ধতীর। অবসরপ্রাপ্ত এক আই জি,যিনি অরুন্ধতীর অফিসে যুক্ত ছিলেন তিনি মাঝে মাঝে এসে অরুন্ধতীকে উত্যক্ত করতেন। তবে মোটের ওপর গোয়ার জীবনের তুলনায় এখানে অরুন্ধতী অনেক ভালো ছিলেন। আর কেরালায় বাড়ির লোক তো জানতোই না তিনি কোথায়। জানার কোনো উপায় ছিলো না। তবে অরুন্ধতীর জীবন পালটে গেল আবার।

অরুন্ধতীর অফিসে একজন ঊর্ধ্বতন মহিলা বস ছিলেন যিনি মাঝে মাঝে অফিসে আসতেন। অরুন্ধতীর চেয়ে বয়সে অনেকটা বড় ছিলেন তিনি তবে ত্রিশের কোঠা ছাড়ান নি তখনও। একদিন বিকেলে উনি মেসেজ পাঠালেন যেন অরুন্ধতী বাড়ি ফেরার সময় তারঁ বাড়িতে (যেটা ঐ অফিস থেকে সাইকেলে মিনিট পাঁচেক) কয়েকটা ফাইল দিয়ে আসেন। কূটনীতিবিদদের আবাসস্থল বলে পরিচিত এলাকায় উঁচু লতানো গাছে ঢাকা সবুজ গেটঅলা বিরাট সাদা বাড়ির তিনতলায় ওঠার পথে অরুন্ধতীর চোখে পড়ে একতলার কার্পেট মোড়া, দামী আসবাব আর আলোয় সজ্জিত ঘরে টুইডের কোট পড়ে চুরুট মুখে পুরুষ আর সিফন শাড়ি এবং হীরের গয়নায় সজ্জিত বয়স্ক মহিলাদের পার্টি চলছে। তিনতলায় গিয়ে তিনি তাঁর বসের স্বামীর হাতে ফাইলগুলি দিলেন। তিনি দুটি কুকুর, একটি কোলের শিশু সামলাতে সামলাতে অরুন্ধতীকে চা করে খাওয়ালেন। এরকম সুন্দর করে সাজানো একটা ঘরে বহুবছর পরে পা দিলেন অরুন্ধতী। তখনও তিনি জানতেন না এই ঘরেই তিনি একদিন থাকবেন। এই ঘরের মালিকই হবেন তাঁর জীবনসঙ্গী। অরুন্ধতী এও জানলেন নিচে যাঁরা পার্টি করছেন তাঁদের মধ্যেই আছেন প্রদীপের বাবা মা। প্রদীপের বাবা অবসর নেওয়ার আগে বিদেশে ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন।

পরের দিনই তার সেই বস অফিসে এসে হাসিমুখে বললেন, আমার বর তো তোমার প্রেমে পড়ে গেছে। কী একটা প্রোজেক্টের ব্যাপারে তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।

অরুন্ধতী পরের দিন দেখা করতে গিয়ে জানলেন যে তাঁর নাম প্রদীপ ক্রিষেন। এন এফ ডি সি আয়োজিত চিত্রনাট্য লেখার প্রতিযোগিতায় তাঁর লেখা ‘মাসি সাহিব’ প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এন এফ ডি সি সামান্য হলেও ছবিটি তৈরির জন্য একটা বাজেট মঞ্জুর করেছে। কাস্টিংও প্রায় সম্পূর্ণ শুধু প্রধান মহিলা চরিত্র বাদ দিয়ে। প্রদীপের মনে হয়েছে যে এই চরিত্রে অরুন্ধতীকে খুব ভালো মানাবে। অরুন্ধতী তাকে জানালেন যে তিনি কখনও অভিনয় করেন নি। এছাড়াও তাঁর হিন্দী খুব খারাপ। প্রদীপ তাকে জানালেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ মুখ্য নারী চরিত্র হলেও তার কোনো সংলাপ নেই। অরুন্ধতী চান নি অভিনয় করতে। টাকাপয়সা তো পাওয়া যাবেই না তার ওপর তাঁকে চাকরিটা ছাড়তে হবে। কার্লোই তাকে বোঝালেন যে নতুন জিনিস শেখার এই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। চাকরি পরেও পাওয়া যাবে। অরুন্ধতী ঠিক করলেন তিনি করবেন ছবিটা। ১৯৮২ সালে শীতকালে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে শুটিং হল। ইতিমধ্যে অরুন্ধতী প্রদীপের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন,গভীর প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর।বিরাট পাণ্ডিত্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও অজস্র গুণ ছিলো প্রদীপের। পাশাপাশি প্রদীপের সহকারী পরিচালক, পরবর্তীতে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র নির্মাতা সঞ্জয় কাকের সঙ্গেও অরুন্ধতীর গভীর বন্ধুত্বের সূচনা হয় যা জীবনভর স্থায়ী হয়েছে।

ইতালিতে স্থাপত্যবিদ্যার একটা স্কলারশিপ নিয়ে কয়েক মাস কাটিয়ে ফেরার পর অরুন্ধতী দেখলেন যে প্রদীপের স্ত্রী তাঁর বাড়ি থেকে চলে গেছেন সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে। তিনি নিজেও একটা নতুন ঘর ভাড়া করলেন। এই সময় তাদের বাড়ির অদূরেই ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা এবং শিখ গণহত্যা ঘটল। এই গণহত্যা অরুন্ধতীকে ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল — কিছু না করতে পারার যন্ত্রণা। এই সময় প্রদীপের সঙ্গে তিনি বেশি সময় কাটাতে আরম্ভ করেন। অরুন্ধতী এখানে একটা ভয়ংকর সত্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। অব্যবহিত পরে নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল বিজয় প্রথম প্রমাণ করে দিল যে আমাদের দেশে সংখ্যালঘুদের হত্যা করে ভোটে জেতা যায়। এই ঘটনার কিছু দিন পরে সাত বছরের ব্যবধানে মেরী রায়ের সঙ্গে অরুন্ধতীর দেখা হল। তিনি দিল্লী এসেছিলেন সুপ্রীম কোর্টে ত্রাভাঙ্কোর ক্রিশ্চান উত্তয়াধিকার মামলা নিয়ে তার আইনজীবীদের সাথে কথা বলতে।তিনি অরুন্ধতীকে একটা ফ্রিজ কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন যেটা তিনি কাবার্ড হিসেবে ব্যবহার করতেন। ঠিকানা পেয়ে যাওয়ায় মেরী আবার চিঠি লেখা শুরু করলেন অরুন্ধতীকে। সঙ্গে আসতে থাকল তিক্ত বাক্যমালা। অরুন্ধতী বাধ্য হয়ে সঞ্জয়কে ঠিক করলেন পত্রপাঠক হিসেবে যাতে চিঠি পড়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকলে অরুন্ধতীকে তিনি দেন। নয়তো নিজের আবেগকে ক্ষতবিক্ষত করতে আর চাইছিলেন না অরুন্ধতী।

এর কিছু দিনের মধ্যেই তিনি তার বাবাকে জ্ঞান হবার পর প্রথম দেখেন। বাবাকে কলকাতা থেকে দিল্লী নিয়ে এসেছিলেন তার দাদা। দাদাও তখন কেরলের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। অরুন্ধতীর বাবা, যাকে অরুন্ধতী মিকি রায় নাম দিয়েছিলেন (মিকি মাউসের মত কান যা অরুন্ধতীরও আছে) তিনি আশ্চর্যজনক ভাবে দিল্লীতে একটা ইন্টারভিউ দিয়ে সফল হয়ে মধ্যপ্রদেশের একটা আঙ্গুর বাগানের ম্যানেজারি করতে চলে গেলেন। ভদ্রলোক মাতাল ও হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন। তার দাদা তখন কেরালায় ট্র্যাভেল কোম্পানিতে কাজ করছেন। এর আগে ওয়েনাড়ে একটি চা বাগানে, মেরী রায়ের স্কুলে এবং জি আইজ্যাকের আচার কারখানায় তিনি কাজ করেছেন। শেষ দুটি জায়গা থেকে ললিত বিতাড়িতই হয়েছিলেন তাদের দুর্ব্যবহার সহ্য না করতে পেরে। ললিত এবং অরুন্ধতী, দুজনেই আর্থিক দিক থেকে এবং আবেগগত ভাবে একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন। কেরলে ফেরার পর ললিত মেরী রায়ের স্কুলে কর্মরত এক মহিলাকে বিয়ে করেন। মেরী রায় মহিলাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন,বিয়েতে অনুপস্থিত থাকেন এবং তাঁদের কন্যাসন্তানেরও মুখদর্শন করেন নি। ললিত পরে চেন্নাইতে সীফুডের একটি কোম্পানিতে চাকরি পান এবং নিজের দক্ষতা ও পরিশ্রমে প্রচুর উন্নতি করেন। ১৯৮৬ সালে সুপ্রীম কোর্টের মামলায় জিতে মেরী রায় নারীবাদীদের জাতীয় আইকনে পরিণত হন কারণ এই মামলার রায়েই ক্রিশ্চান মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তিতে সমানাধিকার পেলেন। জি আইজ্যাককে তার বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা গেল পুলিসের সহায়তায়। তার কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। আচরণে কিন্তু নির্বিকার ছিলেন অরুন্ধতীর বড় মামা। জীবনে পরাজয় মেনে নেওয়া শুধু নয়, পরাজয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন তিনি অরুন্ধতীকে শিখিয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রদীপ ক্রিষেনের স্ত্রী হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে পড়ে গিয়ে মারা যান। অরুন্ধতী দুটি বাচ্চার মানসিক ও শারীরিক যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। প্রদীপের মা যখন বুঝতে পারেন অরুন্ধতী প্রদীপের জীবনে আসবে তখন তাঁকে ডেকে নিয়ে প্রস্তাব দেন সরকারী চাকরি করার ( বোধহয় এইসব উঁচু স্তরের মানুষদের এইসব চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা সবসময় থাকে) যাতে প্রদীপ নিশ্চিন্তে শিল্পচর্চা করতে পারেন। স্বভাবতই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন অরুন্ধতী। তিনি তখন প্রদীপের বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট বা টেলি সিরিজের চিত্রনাট্য লিখছেন। এর মধ্যে একটা বড় সিরিজের কাজ মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেলে প্রদীপ এবং অরুন্ধতী দুজনেই মানসিক এবং আর্থিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এই সময় এক প্রযোজক অরুন্ধতীকে সামান্য মাসিক ভাতায় কাজ করার প্রস্তাব দেন। তাঁকে লিখতে হবে। শর্ত একটাই তিনি যা লিখবেন, লেখার মালিক হবেন ঐ প্রযোজক।

অরুন্ধতীর হিন্দী ততদিনে অনেক উন্নত হয়েছে। তিনি শুধু বললেন, মেরে মাথে পে চুতিয়া লিখা হ্যায় ক্যা ?

৪

সেই সময় দূরদর্শনের প্রধান হয়ে এমন একজন আমলা এলেন যিনি পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গী বদলে নতুন এক ঝলক হাওয়া নিয়ে এলেন। অরুন্ধতী নাম করেন নি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে উনি প্রাক্তন তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের সচিব ভাস্কর ঘোষ। রবিবার রাতের প্রাইম টাইমে দেখানোর জন্য ইনি স্বল্প বাজেটের অন্য রকমের ছবিগুলি প্রযোজনা করতে শুরু করেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি চিত্রনাট্য লিখলেন অরুন্ধতী,তারপর দুজনে মিলে গিয়ে সেটা ভাস্করবাবুকে জমা দিলেন। এটি ছিল তাঁর স্থাপত্যস্কুলের ক্যাম্পাসের নৈরাজ্যময় জীবন নিয়ে চিত্রনাট্য, হিংলিশ সংলাপ সহ। নাম ছিল In Which Annie Gives It Those Ones যেটিও আদতে একটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ল্যাং। এই ছবির সব চরিত্ররই মাথার স্ক্রু ঢিলা। এই চিত্রনাট্য অরুন্ধতী ও প্রদীপের খুব পছন্দের হলেও এটা দূরদর্শন যে প্রযোজনা করবে এটা দুজনেই আশা করেন নি। সেজন্য বাড়তি দুটো গম্ভীর বিষয়ের স্কেচও তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন কর্ণধার স্ক্রিপ্ট পছন্দ করলেন। প্রদীপের অ্যাপার্ট্মেন্ট হয়ে দাঁড়ালো প্রোডাকশন হাউজ এবং অভিনেতাদের ওয়ার্কশপ। বাচ্চাদুটো ওপরতলার নৈরাজ্য এবং নীচেরতলায় দাদু ঠাকুমাদের গোছানো এলিট গেরস্থালীর মধ্যে যাতায়ত করত। স্থাপত্য কলেজে গরমের ছুটিতে শুটিং হল। সবাই নতুন অভিনেতা। অরুন্ধতী নিজেও একটা চরিত্রে অভিনয় করলেন। শুধু প্রিন্সিপালের চরিত্রে( যাকে ছাত্রছাত্রীরা যমদূত বলে ডাকত) অভিনয় করলেন রোশন শেঠ যিনি রিচার্ড অ্যাটেনবরোর গান্ধী ছবিতে নেহেরুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবে ইণ্ডিয়ান পানোরামা বিভাগে দেখানো হয়। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ডেরেক ম্যালকম অরুন্ধতীকে বললেন, এটা কী নাম দিয়েছেন ছবিটার ? ইংরেজীতে তো কোনো মানেই হয় না কথাটার।

দূরদর্শনে লক্ষ লক্ষ দর্শক ছবিটা দেখল। তারপর অরুন্ধতী আর প্রদীপকে অবাক করে দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়ে গেল। তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্য। আরেকটি সংবিধানের অষ্টম শিডিউলে স্বীকৃত ভাষাগুলির বাইরে অন্য ভাষায় নির্মিত শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য !

রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরামনের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার জন্য অরুন্ধতী যখন মঞ্চে উঠেছেন তখন এক আমলা তো খেপে লাল। কারণ অরুন্ধতী প্রাত্যহিক ক্যাজুয়াল ড্রেসে মঞ্চে উঠেছিলেন। অরুন্ধতী মানপত্রে দেখলেন লেখা আছে ‘ছাত্রছাত্রীদের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলার জন্য’। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হল ভুল করে বোধহয় অন্য কারো পুরস্কার নিয়ে চলে এসেছেন তিনি। তাঁর ছবিতে আর যাই থাক, যন্ত্রণার কিছু ছিলো না। আসলে তখন অন্য ধারার ছবিতে ‘সামাজিক যন্ত্রণা’ ফুটিয়ে তোলাই ছিল নিয়ম। এই পুরস্কার পাওয়ার পর অরুন্ধতীর নাম ছড়ালো বটে। কিন্তু কেরালাতে তা মেরী রায়ের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আত্মীয়স্বজন বাড়ি বয়ে এসে বলে যেতে লাগলো ও তো ঐ পরিচালকের রক্ষিতা। মেরী সেই কথাগুলো অরুন্ধতীকে অনুযোগ আকারে জানাতে থাকলেন। তবে অরুন্ধতীর তখন আর ঐ সমাজ নিয়ে কিছু আসে যায় না।

এরপর বিবিসির চ্যানেল ফোরের প্রযোজনায় ‘ইলেকট্রিক মুন’ নামে একটি ছবি করেন দুজনে। এই ছবির চিত্রনাট্য হৃদয় থেকে লেখেন নি অরুন্ধতী, মস্তিষ্ক দিয়ে লিখেছেন।খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল শুটিং করতে গিয়ে। কলাকুশলীদের অনেকে ছিলেন ব্রিটিশ। তাঁদের সঙ্গে সংঘাত হলেই বর্ণবৈষম্যবাদী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিলো। ওদিকে লাল্কৃষ্ণ আদবানি তখন রামমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য রথযাত্রায় বেড়িয়েছেন আর ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বাড়ছে। ইলেকট্রিক মুন সমালোচকদের কাছে প্রশংসিত হলেও ব্যবসায়িক সাফল্য পেল না। এই ছবি যেহেতু বিদেশী প্রযোজনা তাই এর চিত্রনাট্য অনেক জায়গা থেকে অনুমোদন করাতে হয়েছিল। সব জায়গায় আমলাদের একই কথা, আপনারা ভারতবর্ষকে প্রপার লাইটে দেখাচ্ছেন না। প্রত্যেকেই একটু করে সেন্সর করে দিয়েছিলেন চিত্রনাট্য। শুটিং সহ এই অভিজ্ঞতার বিবরণ অরুন্ধতী ‘In a Proper Light’ নামে একটি লেখায় লিখেছিলেন। এটি ১৯৯২ সালে সানডে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটিই কোনো বড় পত্রিকায় প্রকাশিত অরুন্ধতীর প্রথম লেখা। তাঁর বয়স তখন বত্রিশ।

ইলেকট্রিক মুনের অভিজ্ঞতার পর আর ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইছিলেন না অরুন্ধতী। এমনকি তার প্রিয় মানুষটির সঙ্গেও নয়। একক চিন্তা, একক লিখন তাকে টানছিল। তার বাল্যস্মৃতি তাঁর সত্তার ভেতর থেকে কথা বলছিল। তিনি জানতেন যে যদি তিনি বৃষ্টি, নদী আর অনুভূতিকে এমনভাবে বর্ণনা করতে পারেন যাতে পাঠক সেটা দেখতে পায়,তার গন্ধ পায়, তাকে স্পর্শ করতে পারে তবে তিনি নিজেকে লেখক ভাবতে পারবেন। তিনি এমন লেখা লিখবেন যা চিত্ররূপময় কিন্তু তাকে সিনেমা বানানো যাবে না। প্রদীপকে যখন তিনি বললেন যে তিনি আর সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না প্রদীপ তো একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন, রেগেও গেলেন কিছুটা। তিনি বোঝালেন যে অন্তত আর একটা ফিল্ম দুজনের একসাথে করা উচিত। এমনিতেও যে ছবিগুলি করেছেন তাঁরা সেগুলিকে প্রান্তিক বললেও কম বলা হয়। তার ওপর উপন্যাস লিখলেও তো সেটা আরোই চোখের আড়ালে থাকবে, অস্তিত্বহীন। গত্যন্তর না দেখে কোনো রকমে একটা চিত্রনাট্যের রূপরেখা লিখে সেটা চ্যানেল ফোরকে পাঠিয়ে দিলেন অরুন্ধতী। তারা সামান্য কিছু অগ্রিম অর্থ দিয়ে সেটা সম্পূর্ণ করতে বলল। কিন্তু অরুন্ধতী বার বার চেষ্টা করেও সেটা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। এর মধ্যে প্রদীপের বাবা প্রয়াত হলেন। নববর্ষের প্রাক্কালে পঞ্চাশ বছর ধরে বিবাহ বার্ষিকী পালন করে আসছেন প্রদীপেরমা। যত সেই দিনটি এগিয়ে আসল তিনি অবসাদে ভুগতে শুরু করলেন। প্রদীপ এবং অরুন্ধতী ঠিক করলেন মায়ের মন ঠিক রাখার জন্য ঠিক ওই দিনেই তাঁরা বিয়ে করবেন যাতে উদযাপনের দিন হিসেবে সেটি পালনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এই বিয়ের জন্য ললিত সস্ত্রীক তিন বছরের কন্যাকে নিয়ে এল। সঙ্গে এলেন মেরী রায়। ললিতের সঙ্গে তাঁর সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। ললিত তখন কোচিন ভিত্তিক একটি সি ফুড কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান।

এই সময় চ্যানেল ফোরের প্রযোজনায় ফুলন দেবীর জীবনের ওপর আধারিত ‘ব্যান্ডিট কুইন’ মুক্তি পায়। ফুলন দেবীর সম্মতি ছাড়াই তাকে নিয়ে এই ছবি করা, তাঁকে ধর্ষণ করার দৃশ্য দেখানো, তার কেস বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তাঁকে প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা--- এসব কারণে অরুন্ধতী প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। ফুলন দেবীর সঙ্গে দেখা করে এসে তিনি একটি লেখা লেখেন – The Great Indian Rape-Trick যেটি চ্যানেল ফোরের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এরপর যখন তাঁরা চ্যানেল ফোরের কাছে অগ্রিম অর্থ নেওয়া চিত্রনাট্য জমা দেন সেটি প্রত্যাখাত হয়। প্রদীপ প্রকাশ্যেই অরুন্ধতীর বক্তব্যের নিন্দা করেও সেই সম্পর্ক বাঁচাতে পারেন নি।

এরপর চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলল দ্য গড অফ স্মল থিংস লেখা। প্রদীপ এই সময় পাঁচমারির কাছে জঙ্গলের ধারে গ্রামে একটা বাড়ি বানাতে ব্যস্ত থাকলেন। অদূর ভবিষ্যতে তিনি ভারতের অন্যতম সেরা বৃক্ষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হবেন এবং তাই নিয়ে বই লিখবেন। এরই মধ্যে মেয়েদের দেখভাল করা, কয়েক মাস অন্তর মেরী রায়কে দেখে আসা — সব দায়িত্বই পালন করলেন অরুন্ধতী। মেরীর স্কুল তখন আরও বড় হয়েছে। তাঁর সন্দেহ, অরুন্ধতী আসলে কিছু করছেন না। যখন তিনি জানালেন যে তিনি একটা বই লিখছেন তখন মেরীর প্রতিক্রিয়া, বেশ, তাহলে লিখে ফেলো। সারা জীবন ধরেই মেরী বিশ্বাস করে এসেছেন যে অরুন্ধতী যা জানেন সব মেরীর শেখানো। কখনও অরুন্ধতী নতুন কোনো কথা বললে অবাক হয়ে তাই তিনি বলতেন, কী করে জানলে তুমি? কে শেখালো?

এর মধ্যে অরুন্ধতীর বাবা মিকি রায় তার চাকরি হারিয়ে দিল্লী ফিরে এসেছেন এবং অরুন্ধতীর পিসীর বাড়ি থাকছেন। এরই মধ্যে অরুন্ধতীর লেখা শেষ হল। শেষ জমানো টাকা দিয়ে একটা প্রিন্টার কিনে সেটা প্রিন্ট করলেন। প্রথম পাঠক প্রদীপ। একটু সময় নিয়ে তিনি পড়লেন। শেষ পাতায় লিখলেন ‘উউফ’। মুখে শুধু বললেন,আমি তোমাকে হারাতে চলেছি অরুন্ধতী। এক বন্ধু অরুন্ধতীকে জানালেন যে হার্পার কলিন্সের দায়িত্বে এসেছেন পূর্বপরিচিত তরুণ পংকজ মিশ্র। তাঁর সঙ্গে দেখা করে অরুন্ধতী পাণ্ডূলিপি দিয়ে এলেন। পংকজ বললেন তিনি ট্যুরে থাকবেন এবং জার্নি করার সময় এটি পড়বেন। দুদিন পর কোনো এক রেল স্টেশন থেকে পংকজ ফোন করলেন। এতই উত্তেজিত ছিলেন তিনি যে কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারলেন না অরুন্ধতী। পংকজ এই পাণ্ডুলিপি তাঁর লেখক বন্ধু প্যাট্রিক ফ্রেঞ্চকে পাঠান। প্যাট্রিক সেটা এজেন্ট ডেভিড গডুইনকে পাঠান। তিনি আবার কিছু প্রকাশকের কাছে পাঠান। অরুন্ধতীর এসব ব্যাপারগুলো অনেকটাই বোধগম্যতার বাইরে ছিল।এর মধ্যে একদিন প্রদীপের মায়ের গাড়িটি নিয়ে অরুন্ধতী বেরিয়েছিলেন। ভুল পার্কিংয়ের জন্য গাড়িটি পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং থানাতে গিয়ে বেশ কয়েক ঘন্টা লাগে গাড়িটি ছাড়াতে। ফিরে এসে দেখেন অনেক বন্ধু বসে অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্য। অরুন্ধতী তাঁদের ব্যাখ্যা করে বলতে আরম্ভ করলেন যে কেন দেরী হল। তাঁরা জানালেন যে তাঁরা অরুন্ধতীকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন, তাঁর দেরীর জন্য উদবিগ্ন হয়ে আসেন নি। প্রদীপ আনন্দে এত জোরে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে যে মনে হল হাড়গুলোই ভেঙ্গে গেল বুঝি।এদিকে বাড়ির ফোন বেজেই চলেছে সমানে। সবই বিভিন্ন প্রকাশক অথবা এজেন্টের ফোন। তারমধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ডেভিড গডউইন। তিনি জানালেন যে তিনি দিল্লী আসছেন। তার সঙ্গে কথা বলার পর যেন অরুন্ধতী সিদ্ধান্ত নেন কাকে বইটি ছাপানোর অধিকার দেবেন। গডউইনের সঙ্গে দেখা করার পরই অরুন্ধতীকে লণ্ডন যেতে হল প্রকাশক নির্বাচনের জন্য। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ব জুড়ে চল্লিশেরও বেশি প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেল। অ্যাডভান্স রয়্যালটি বাবদ যা পাওয়া গেল তার পরিমাণ দশ লক্ষ ডলারের বেশি। হাস্যকর, অবিশ্বাস্য! অরুন্ধতী অবশ্য টাকার পাহাড় বানানোতে বিশ্বাস করেন নি। সেটা দায়িত্বপূর্ণভাবে সবার সঙ্গে শেয়ার করে এসেছেন।

অরুন্ধতী দৃঢ়ভাবে চেয়েছিলেন যে তাঁর বই ভারতেই প্রথম প্রকাশিত হোক।পংকজ মিশ্র তখন হারপার কলিন্স ছেড়ে দিয়েছেন। তরুণ তেজপাল এবং সঞ্জীব শেঠের নতুন প্রকাশনা সংস্থা ইণ্ডিয়া ইংক খুব যত্ন করে ছাপল বইটি। দিল্লী, বোম্বে,কলকাতা,মাদ্রাজ এবং কোট্টায়ামে বইয়ের থেকে পাঠের আয়োজন হল। ডেভিড গডউইন এবং ব্রিটেনের প্রকাশক স্টুয়ার্ট প্রফিট চলে এলেন। প্রচুর রিভিউ বেরোলো। বইটি বিক্রির তাক থেকে উড়ে যেতে থাকল। বড় শহরের অনুষ্ঠানগুলিতে লোকে লাইন দিয়ে শুনতে এল। এর মধ্যে মেরী রায় একদিন ফোন করে জানালেন যে তিনি রাস্তার ধারে একটা দোকান থেকে ফল কেনার সময় এক মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করেছে, আপনি কি অরুন্ধতী রায়ের মা?

মেরী রায়ের মনে হয়েছে যেন মহিলা তাকে চড় মারল।

৫

কেরালার বাম সরকার অরুন্ধতীর বইটি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের মনে হয়েছিল যে অরুন্ধতী মার্কসবাদী পার্টি এবং তাঁদের প্রবাদপ্রতিম নেতা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সম্পর্কে অগ্রহণযোগ্য কটাক্ষ করেছেন। অরুন্ধতী ই এম এসের অনুরাগী হলেও অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। তবে শুধু তাঁরাই নয় অরুন্ধতীর আত্মীয়দের মধ্যেও কেউ কেউ উপন্যাসের মধ্যে নিজেদের ছায়া আবিষ্কার করে খেপে উঠেছিলেন।এসব সত্ত্বেও কোট্টায়ামে মেরী রায়ের তত্ত্বাবধানে অরুন্ধতীর বইয়ের উদবোধন মোটামুটি ভালো ভাবেই হল।সভাপতিত্ব করলেন কেরালার জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত লেখিকা কমলা দাস। অরুন্ধতী পাঠ করলেন বই থেকে ‘অভিলাষা টকিজ’ অংশটি। অবশ্য মেরী রায় এই পাঠপ্রক্রিয়ায় সমানে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিলেন। তিনি চাইছিলেন অনুষ্ঠানের নজর যেন তাঁর দিকে থাকে। ওদিকে কেরালার এক ছোটো শহরে পাঁচজন উকিল অশ্লীলতা এবং সামাজিক নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটানোর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। তবে অরুন্ধতীর মতে অশ্লীলতা নয়, তাদের রাগিয়ে দিয়েছিল উপন্যাসে আমু নামে সিরীয় খ্রীশ্চানের সঙ্গে ভেলুথা নামে দলিতের প্রেম। এটা সম্পর্কে অরুন্ধতীর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া তাঁকে বলেছিলেন, অরুন্ধতী এটুকুও জানেন না যে এদের মধ্যে যৌনতাই সম্ভব নয়। এরা দুটো আলাদা প্রজাতি।

এরপর অরুন্ধতীকে প্রায় বিশ্ব ভ্রমণে বেরোতে হল। যে সমস্ত দেশ তিনি জীবনে কখনও যাবেন বলে ভাবেন নি -- ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, এস্তোনিয়া। তাঁর নিজের ভাষায় ভ্রমণ তো নয়, খ্যাতি নামক ক্লিশের বশবর্তী হওয়া – অগুণতি সাক্ষাৎকার আর ফ্ল্যাশবাল্বের ঝলকানি। তবে নিজের বই থেকে পাঠ করতে অরুন্ধতীর ভালো লাগত। আর ভালো লাগত একেবারে অচেনা দেশ ও সংস্কৃতির মানুষ যখন বলতেন, তাঁর বইয়ের মধ্যে নিজেদের শৈশবস্মৃতি বা স্বপ্নকে খুঁ্জে পেয়েছেন। সাহিত্য যে কীভাবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে সেটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে টের পেতেন অরুন্ধতী।

এর মধ্যে অরুন্ধতী বুকার পুরস্কার পেয়ে গেলেন। কিন্তু শর্ট লিস্টেড হওয়া, কে পাবে সেই নিয়ে বুকিদের বেটিং, ব্যাংকোয়েটে পুরস্কার ঘোষণা -- সবকিছু মিলে নিজেকে রেসের ঘোড়া মনে হচ্ছিল অরুন্ধতীর। যে মুহুর্তে বিজয়ী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হল আর তিনি মঞ্চে উঠলেন তখনই তিনি সোনার খাঁচার একটা ধাঁচা দেখতে পেলেন। যে মুহুর্তে তিনি পা দেবেন ভেতরে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে। যতই মনোহর হোক না কেন ফাঁদ হল ফাঁদই। ফলে ইনি জানতেন যে পরবর্তী না লেখা বইয়ের জন্য অগ্রিম চুক্তিতে সই করার চাপ তাঁকে প্রতিহত করতে হবে।আটকাতে হবে আরো এক বা একাধিক গড অফ স্মল থিংসের ভার্সন লেখার চাপও। তাছাড়া ছোটবেলার সেই বোধ অরুন্ধতী তখনও হারান নি--- যখন তিনি অভিনন্দিত হচ্ছেন তখন পাশের ঘরে কেউ লাঞ্চিত হচ্ছে। অবশ্য বুকার জিতেছিলেন বলেই অরুন্ধতী সেই খাঁচায় না ঢুকে নিজের মত করে চলার স্বাধীনতা আরও সহজে পেয়েছিলেন। সেই রাত্রে অরুন্ধতী স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি মাছ হয়ে জলে সাঁতরাচ্ছেন। একটা সবুজ হাত তাকে জল থেকে তুলে বলল, তুমি কী চাও?

অরুন্ধতী বললেন, আমাকে আবার জলে ছেড়ে দাও। কিন্তু একই নদীতে দুবার অবগাহন করা যায় না। অরুন্ধতীর নদীও পালটে গেল। তাঁকে আবার নতুন করে সাঁতার দেওয়া শিখতে হল।

এর মধ্যে প্রদীপের মা মারা গেলেন। প্রদীপ দিল্লীর গাছগুলোর ওপর গবেষণা করে বই লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। প্রদীপের মা প্রদীপের দুই বড় বোন থাকা সত্ত্বেও প্রায় সব সম্পত্তি প্রদীপের নামে লিখে দিয়েছিলেন। এটা সহ্য করে সেই সম্পত্তির মালকিন হয়ে বসা অরুন্ধতীর পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ তিনি তো মেরী রায়ের মেয়ে। তিনি একটা দুকামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সেখানেই বেশি সময় কাটাতে থাকলেন। যদিও পঁচিশ বছর ধরে মেয়েরা স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এবং প্রদীপের গবেষণার খরচ অরুন্ধতীর বইয়ের রয়ালটির টাকায় চলেছে। কিন্তু দিল্লীতে প্রথম বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই রথযাত্রার নায়ক যখন দেশের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে তখন বাইরের রাজনৈতিক পরিবেশের সাম্প্রদায়িক বাতাবরণই হয়ে উঠল অরুন্ধতীর উদবেগের কারণ। কিন্তু সেটা প্রদীপকে সেভাবে স্পর্শ করত না। অরুন্ধতীর নাম তখন বুকার প্রাইজ জয়ের সূত্রে রাষ্ট্রীয় গৌরবের লিস্টে। রাষ্ট্রগর্ব তখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে কারণ ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৯৮ সালের মে মাসে পরমাণু বোমা ফাটিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তানও পরমাণু বোমা ফাটিয়ে জবাব দিয়েছে। অরুন্ধতী বুঝলেন তিনি যদি চুপ করে থাকেন তাহলে সবাই ধরে নেবে যে তিনিও এই রাষ্ট্রীয় ঢক্কানিনাদের সমর্থক। তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম রাজনৈতিক লেখা ‘The End of Imagination’ যেটা একইসঙ্গে আউটলুক এবং ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় বেরোলো। তার একটা লাইন ছিল --- মাথার মধ্যে পরমাণু বোমা প্রোথিত করে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে যদি হিন্দু বিরোধী, দেশবিরোধী বলা হয়, তবে তাই সই। আমি নিজেই এক স্বাধীন চলমান প্রজাতন্ত্র। আমার কোনো ভূগোল নেই। আমার কোনো পতাকা নেই।

শুরু হয়ে গেল গালাগালি -- ভারত ছাড়ো,পাকিস্তান চলে যাও (বাড়ি থে্কে বেরিয়ে যাও, গাড়ি থেকে নেমে যাও শুনে অরুন্ধতী বড় হয়েছেন, তাই তাঁর এগুলো চেনা চেনা লাগল)। যেটা এখনও চলে সেটা হল ওতো আসলে হিন্দু নয়। অরন্ধতী বলেন, আমি যথেষ্ট হিন্দু নই, যথেষ্ট ক্রিশ্চান নই, যথেষ্ট কম্যুনিস্ট নই, কোনোকিছুই যথেষ্ট নই। এটাই আমাকে মুক্তি দিল। বছরের পর বছর জঙ্গলে, নদী উপত্যকায়, গ্রামে, সীমান্ত শহরে দেশকে চিনতে ঘুরে বেড়ানোর সেই শুরু। অরুন্ধতী সোনার খাঁচাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন তাঁর স্বাধীনতা দিয়ে। এর ফলে তাঁর নিজের জীবন, নিজের পরিবার, নিজের বাড়ি, নিজের প্রেম ভেঙ্গে ছত্রখান হয়ে গেছে। এমনকী নিজের শরীরেও প্রভাব পড়েছে। তবু পৃথিবী তাঁকে নিজের দুঃখ নিয়ে বসে থাকার সুযোগ দিল কই?

অল্পদিনের মধ্যেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন অরুন্ধতী। মেধা পাটেকর, হিমাংশু ঠক্কর, নন্দিনী ওঝা এবং আরো অনেক সহযোদ্ধার সঙ্গে আন্দোলনে পুরোদস্তুর নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে যখন তিনি লিখলেন The Greater Common Good, সমাজে লেখকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে বহু লোককেই ভাবালো। সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের অনুমতি দেওয়ায় অরুন্ধতী সুপ্রিম কোর্টকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সদাশয় সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে বাঁধ নির্মাণের ফলে যে আদিবাসী পরিবারগুলো তাদের ঘরবাড়ি হারাবে পুনর্বাসনের পর তাদের শিশুরা দোলনা, ঢেঁকি এবং স্লিপ আছে এমন পার্ক পাবে কিনা। সরকারী উকিলরা বলেছিল, পাবে,হুজুর,পাবে। এটা নিয়ে প্রচণ্ড হাসি পাওয়ায় এবং সেকথা লেখায় সুপ্রীম কোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছিল। প্রথম বার অবশ্য কড়া ভাবে সতর্ক করেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু বইয়ের রয়্যালটি বাবদ এত অর্থ আসছিলো যে নিজেদের সাংসারিক প্রয়োজন মেটানোর বাইরে বাকিটা মানুষের সঙ্গে শেয়ার করাটাও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তখন অরুন্ধতী কয়েকজন অ্যাকটিভিস্ট আর আইনজীবীকে নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করে দিলেন। এই ট্রাস্টে অরুন্ধতীর রয়ালটির একটা অংশ জমা পড়ে। এই ট্রাস্ট সাংবাদিক,অ্যাকটিভিস্ট, তথ্যচিত্রনির্মাতা,শিল্পী যাঁরা কর্পোরেট এন জি ওর সাহায্য ছাড়াই সামাজিক সংগ্রাম করেন তাদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপনের জন্য অর্থ দেয়। চ্যারিটি নয়, সংহতি। যেদিন অরুন্ধতীর বই আর বিক্রি হবে না, রয়ালটি আসবে না, ট্রাস্টও বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য এই ট্রাস্টে কোথাও অরুন্ধতীর নাম নেই।

৬

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টুইন টাওয়ার বিস্ফোরণের দুদিন বাদেই ‘ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ নাম দিয়ে আমেরিকা আফগানিস্তানে বোমা বর্ষণ শুরু করে। এর বিরোধিতা করে অরুন্ধতী ‘Algebra of Infinite Justice’ নামে একটি লেখা লেখেন যেটি আমেরিকা বাদে সর্বত্র প্রকাশিত হয়। সেইসময় ভারতেও যে সন্ত্রাসবাদী অপরাধগুলো হয় সেগুলোকে ভারতের ৯/১১ বলে ডাকা হতে থাকে। ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামোফোবিয়া বাড়ে। সব মুসলিম সন্ত্রাসবাদী নয়, কিন্তু সব সন্ত্রাসবাদীই মুসলিম--- এরকম একটি বোকার মত শ্লোগানও জনপ্রিয় হয়। এদিকে অরুন্ধতীর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের হয়। ক্ষমা না চাওয়ার অরুন্ধতীর একদিনের জেল হয়। ওদিকে মেরী রায়ের মা মারা যান। মেরী রায় তাঁর মাকে ক্ষমা করেন নি। তিনি মৃত্যুসংবাদ পেয়েও যান নি। অরুন্ধতী আর তাঁর দাদা গিয়েছিলেন। এর মধ্যে অরুন্ধতীর বাবা হারিয়ে যান। অরুন্ধতী অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের কেরলের এক নেশামুক্তি রিহ্যাবে রাখেন।

একদিনের জেলযাত্রায় অরুন্ধতীর সঙ্গে ভারতের সংসদ আক্রমণের অভিযোগে ধৃত আফসানের আলাপ হয়। সে তখন গর্ভবতী। পুলিস অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাশ্মীরি অধ্যাপক এস এ আর গিলানি, আফসানের স্বামী শৌকত এবং আফসানকে দোষী সাব্যস্ত করে চার্জশীট দেয়। বিচারে গিলানি এবং শৌকতের প্রাণদণ্ড এবং আফসানের দশ বছর জেল হয়। অনেকেই বুঝতে পারছিলেন যে ন্যায় বিচার আদৌ হয় নি। নন্দিতা হাকসার নামে মানবাধিকার আইনজীবীর নেতৃত্বে এস এ আর গিলানি রক্ষা কমিটি গঠিত হয় যার সদস্য হন অরুন্ধতী এবং তাঁর বন্ধু সঞ্জয়। নন্দিতার মত সঞ্জয়ও ছিলেন কাশ্মীরি হিন্দু। দুই বছর আইনী টানাপোড়েনের পর গিলানী এবং আফসান সব অভিযোগ থেকে মুক্ত হন। শৌকতের শাস্তি কমে দশ বছরের কারাদণ্ড হয়।অবশ্য পুলিশ মূল চক্রান্তকারী হিসেবে যাঁকে সাজিয়েছিলো সে মুক্তি পাওয়াতেও পুলিশ দমে যায় নি। গৌণ চরিত্রে থাকা এক অভিযুক্ত আফজল গুরুকে এবার মূল অপরাধী হিসেবে খাড়া করল। তার প্রাণদণ্ড বহাল রাখার সময় সুপ্রীম কোর্ট বললেন, সমাজের সমষ্টিগত চেতনা তৃপ্ত হবে একমাত্র যদি এই ঘটনাতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। অরুন্ধতী সমস্ত আইনী কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখলেন। আফজল কাশ্মীরে কর্মরত দাভিন্দর সিং নামে এক সিনিয়র পুলিস অফিসারের কথা বারবার বলেছিল। অনেক বছর পর ২০২০ সালের ১১ ই জানুয়ারি দাভিন্দর ডি এস পি থাকাকালীন অ্যারেস্ট হয় যখন সে নিজের গাড়িতে এক হিজবুল মুজাহিদীন জঙ্গী এবং তার সতীর্থকে কাশ্মীরে ঢোকাচ্ছিল।দাভিন্দরের চাকরিও চলে যায়। সেইসময়ে আফজলের কথায় অবশ্য কর্ণপাত করা হয় নি। অরুন্ধতী তারপর কাশ্মীর যান। সঙ্গে যান বন্ধু সঞ্জয় তথ্যচিত্র তুলতে। সেই সময় কাশ্মীরে চরম রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন চলছে। অরুন্ধতীর মনে হচ্ছে এটা একটা সেনাবাহিনী অধিকৃত এলাকা। সংসদ আক্রমণ নিয়ে অরুন্ধতী প্রথম যে লেখাটি লেখেন তার নাম ‘And His Life Should Become Extint’ যে শিরোনামটি তিনি নিয়েছিলেন সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বয়ান থেকে। এই প্রথম আউটলুকের সম্পাদক বিনোদ মেহেতা অরুন্ধতীকে সতর্ক করে বললেন, ভেবে দেখুন। চারিদিকে যা বাজে অবস্থা। তখন ২০০৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্ববাদীদের রমরমা কিছু কমে নি। লেখাটি প্রকাশের পর পাঠকের কলমে একজন লিখল, আফজলকে ছেড়ে দাও। অরুন্ধতীকে ফাঁসিতে ঝোলাও।

রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আঁকড়ে ধরার মত দুটি জিনিস কাশ্মীরীদের ছিল — ধর্ম এবং পরিবার। এদের পারিবারিক বাঁধন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়েও দৃঢ। এটা আবার বিপদও ডেকে আনত। সুরক্ষা বাহিনীও ধরে নিত যে এখানে পরিবারের এক সদস্য আরেকজনকে দিয়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য। ফলে এক ভাইয়ের বদলে আরেক ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া বা মেরে ফেলা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ছেলের জন্য বাবার ওপর অত্যাচার করা যেত। পরিবারের কোনো সদস্যের প্রকৃত বা কল্পিত অপরাধের জন্য গোটা পরিবারকেই ভুগতে হত। অরুন্ধতী নিজে কোনোদিন পারিবারিক ভালোবাসা বা দুঃখের সহভাগ দেখেন নি। এখানে তিনি নতুন করে জানলেন জীবনে প্রতিকুলতা কাকে বলে। নিজেকে নিয়ে অনেক আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম দিল তাঁর কাশ্মীর সফর। কারণ সেখানে যা চলছে, যাদের নামে চলছে, সেই মুল ভারত ভূখণ্ডের অংশীদার তো অরুন্ধতীর মত আমরা সবাই। তবে মেরী রায় কখনও সেখানে না গেলেও কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর মতামত গড়পড়তা ভারতীয় থেকে একদম আলাদা ছিল। কাশ্মীর নিয়ে অরুন্ধতী লেখালেখি এবং বক্তৃতা আরম্ভ করার পর পুলিস কেস হতে থাকে তাঁর নামে। রাজনীতির লোকেরা তাঁর মুণ্ডুপাত করেন, তাঁর সভা আক্রান্ত হয়, হিন্দুত্ববাদীরা রাস্তায় মিছিল করে শ্লোগান তোলে, অরুন্ধতী রায় গদ্দার হ্যায়, পাকিস্তান কা ইয়ার হ্যায়। উগ্র জাতীয়তাবাদীদের প্রেম শুধু অন্তরে রাখলেই হয় না, সেটা পারফর্ম করে দেখাতে হয়। অরুন্ধতী ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজে একটা ফ্ল্যাট কিনে সেখানে চলে এলেন। ভাড়া বাড়িতে তাঁর জন্য বাড়ির মালিককে অসুবিধায় পড়তে হত। এখানেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘দ্য মিনিস্ট্রি অব আটমোস্ট হ্যাপিনেস’ লিখতে শুরু করেন। এটি আসলে দুটি কবরখানার সংলাপের গল্প। প্রথমটি কাশ্মীর উপত্যকা যাকে জন্নত বলা হয় এবং কবরে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়টি দিল্লীর প্রাচীরের বাইরের এক কবরখানা যেখানে অনজুম নামে অন্যতম প্রধান চরিত্র থাকে এবং আস্তে আস্তে কবরগুলি ঘিরে জন্নত গেস্ট হাউস নামে একটি বিল্ডিং গড়ে তোলে। এটি ধীরে ধীরে লিখতে অরুন্ধতীর দশ বছর লেগেছিল।

৭

২০০৭ সালে মেরী রায়ের চুড়ান্ত অসুস্থতা বাড়ল। একই দিনে দিল্লীতে অরুন্ধতীর বাবা আর কোট্টায়ামে তাঁর মা ভর্তি হলেন। বাবার হয়েছিল পেরিটোনাইটিস।বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। ইতিমধ্যে মেরী রায়ের অবস্থার অবনতি হলে অরুন্ধতী কেরালার দিকে রওনা হলেন। সৌভাগ্যক্রমে দিল্লীতে তার বাবার দেখাশোনার জন্য পিসী এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা ছিলেন। কোট্টায়াম হাসপাতালে যখন অরুন্ধতী পৌছেছেন তখন তিনি তাঁর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেলেন। কুড়ি মিনিট পরে মেরী রায়কে ভেন্টিলেশনে ঢোকানো হল। মেরীর বয়স তখন চুয়াত্তর। ডাক্তাররা বলে দিলেন আশা খুব কম। কয়েক ঘন্টা পরেই অবশ্য তিনি চোখ খুললেন।যখন বুঝলেন যে ভেন্টিলেটরে আছেন তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল অরুন্ধতীর ওপর। অনেক পরে অরুন্ধতী জানতে পারেন যে মেরীর নির্দেশ ছিল যে তাঁকে যেন ভেন্টিলেটারে না দেওয়া হয়। এই নির্দেশ পালনের দায়িত্ব ছিল অরুন্ধতীর ওপর যেটা তিনি জানতেন না। যাই হোক, মেরীকে ভেন্টিলেটার সাপোর্ট থেকে বের করে আনা মুশকিল হচ্ছিলো। সেখান থেকে তাঁকে কোচিনের বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিন সপ্তাহ তিনি ভেন্টিলেশনে থাকেন। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসক ডঃ মোহন ম্যাথু নিঃসন্দেহ ছিলেন যে মেরী বাঁচবেন। কারণ ঐ অবস্থাতেও তাঁর ভয়ানক রাগ দেখে ডাক্তারের মনে হয়েছিল যে এটা তাঁর লড়াকু মানসিকতার প্রতিফলন। সত্যিই, একদিন তিনি ভেন্টিলেটর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এই চুড়ান্ত অসুস্থতা এবং আরোগ্য পর্বের টানাপোড়েনের মধ্যেও অরুন্ধতীর সঙ্গে তাঁর জটিল সম্পর্কের রসায়ন অব্যহত রইলো। কয়েক মাস লাগলো সম্পর্কের বরফ গলতে।

২০১০ সালে অরুন্ধতী বস্তারের দণ্ডকারণ্যে মাওবাদীদের সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলেন। তখন নকশাল দমনের অপারেশন গ্রীণ হান্ট চলছে। পাশাপাশি চলছে রাষ্ট্রের পোষিত গুণ্ডা বাহিনী ‘সালোয়া জুড়ুমের’ অত্যাচার। দান্তেওয়াড়ার দন্তেশ্বরী মন্দির থেকে তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে অরুন্ধতী, বন্ধু তথ্যচিত্রনির্মাতা সঞ্জয় এবং আঞ্জুম তিনজনে মিলে জঙ্গলে প্রবেশ করলেন নির্দিষ্ট মাওবাদী ক্যাডারের তত্ত্বাবধানে। পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁরা একদল নকশাল গেরিলার সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে হেঁটেছেন আর খোলা আকাশের তলায় শুয়েছেন। এই গেরিলার অর্ধেকই হল মেয়ে কারণ রাষ্ট্রের সঙ্গে এই যুদ্ধে মেয়েরা বেশি করে অবর্ণনীয় ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছেন। তাঁরা এখানে সহযোদ্ধা। তাঁরাও বহন করছেন বিরাট রান্নার পাত্র, সবজি, বস্তা ভর্তি চাল, আটা, দলিল পত্র এবং অস্ত্র। খাবার বলতে ভাত, ফল, লাল পিঁপড়ের চাটনি আর চলার পথে ধরা মাছ বা বনমোরগের মাংস। এরই মাঝে ১৯১০ সালের ব্রিটিশ বিরোধী ভুমকাল বিদ্রোহের বার্ষিকী পালনে হাজার হাজার গ্রামবাসী জঙ্গলের মধ্যে প্রতিটি গ্রামের তরফে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করলেন। মাদলের বোলে ভরে উঠল রাতের আকাশ। চলল নাচ পরেরদিন পর্যন্ত। সবারই বক্তব্য ব্রিটিশ প্রভুদের বদলে এখন বাদামী চামড়ার কোম্পানির লোকেরা এসেছে তাদের জঙ্গল দখল করতে। যদিও মাওবাদীদের আরাধ্য আইকনদের পূজারী নন অরুন্ধতী তবুও ওই কয়েক সপ্তাহ তাঁর জীবনের স্মরণীয় দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে তিনি মনে করেন।

দুঃসাহসিক এই মোলাকাতের পরে দিল্লীতে ফিরে অরুন্ধতী প্রায় বইয়ের মত দৈর্ঘ্যের একটি লেখা লেখেন যেটি Walking With Comrades নামে আউটলুক পত্রিকায় একটা গোটা ইস্যু জুড়ে প্রকাশিত হয়। যে গালাগালিগুলি সাধারণভাবে ধেয়ে আসে যে একে গ্রেপ্তার করা, ফাঁসি দেওয়া,গুলি করা উচিত সেগুলি এল। বিভিন্ন কম্যুনিস্ট পার্টি এবং গোষ্ঠীর পারস্পরিক গালাগালির যে প্রবাহ থাকে তারও কিছু ধেয়ে এল। সঙ্গে নতুন উপাধি জুটল আরবান নকশাল। অপারেশন গ্রীন হান্টের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেস ক্লাব এবং জনসভায় বলতে আরম্ভ করলেন অরুন্ধতী। অনেক জায়গাতেই বক্তা হিসেবে একই মঞ্চে থাকতেন তাঁর বন্ধু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলিও আক্রান্ত প্রতিবন্ধী সাহিত্যের অধ্যাপক জি এন সাইবাবা। ২০১৪ সালের নির্বাচন এগিয়ে আসছিলো। আফজল গুরুর জেলে থাকার ১১ বছর হয়ে গিয়েছিলো। বিজেপির অন্যতম নির্বাচনী শ্লোগান ছিল, দেশ আভি শরমিন্দা হ্যায়, আফজল আভি ভী জিন্দা হ্যায়। ক্রমবর্দ্ধমান এই হিস্টিরিয়ার মোকাবিলা করার জন্য ২০১৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারির রাতে গোপনে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তাকে ফাঁসি দিয়ে দিল। এমনকি তার পরিবারকেও কিছু জানানো হয়নি। এক বছরের মধ্যে এল সাইবাবার পালা। কলেজ থেকে ফেরার সময় রাস্তা থেকে অপহরণ করার কায়দায় তুলে প্লেনে চাপিয়ে তাঁকে নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হল। মিডিয়াও তাল মিলিয়ে শুরু করল একই রকম ক্যাম্পেন যেন সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ানক এক থিংক ট্যাংক ধরা পড়েছে।অবশ্য এত করেও কংগ্রেস নির্বাচনে জিততে পারল না। ক্ষমতায় এল বিজেপি। সাইবাবার অন্তরীণ থাকার এক বছর পুর্তিতে ‘Professor POW’ নামে একটা লেখা লিখলেন অরুন্ধতী। যথারীতি নাগপুর আদালতে কয়েকজন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করলেন। সেখানে অরুন্ধতীকে সশরীরে হাজিরা দিতে হয়েছিল।

ট্রায়াল কোর্ট সাইবাবাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। তাঁর হাজার পাতার রায়ে বিচারক আক্ষেপ করে লিখলেন যে, সাইবাবা যে ধারায় অভিযুক্ত তাতে প্রাণদণ্ডের বিধান নেই। প্রাণদণ্ড দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন। এমন সময় জে এন ইউয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী আফজল গুরুর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল। মেনস্ট্রিম মিডিয়া ফেক সাইণ্ডট্র্যাক দিয়ে বানানো মিথ্যে ভিডিও দিয়ে প্রচার শুরু করল। কিছু ছাত্রকে চিহ্নিত করে, মিথ্যে অভিযোগ করে তাদের পেছনে লাগা হল। ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করল। একটি চ্যানেলের অ্যাঙ্কর প্রতি রাতে অরুন্ধতীর গ্রেপ্তারের দাবি জানাতে লাগলেন। সাইবাবা দশ বছর জেলে থাকার পর নাগপুর হাইকোর্ট থেকে যখন মুক্তি পেলেন তখন বিচারকের মন্তব্য, কিচ্চছু নেই মামলাটাতে। কিছু নেই অথচ দশ বছর! মুক্তি পাওয়ার সাত মাসের মাথায় সাইবাবা গলব্লাডার সার্জারি করতে গিয়ে মারা গেলেন। দশ বছর জেলে থেকে তাঁর শরীরে আর কিছু ছিল না। তাঁর মামলাটারই মত। না, এক লাইন দুঃখ প্রকাশ করে নি কেউ। ক্ষমা চায় নি।

সাইবাবা মারা যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে অরুন্ধতী পড়লেন কমরেড নীতির মৃত্যুর খবর। দণ্ডকারণ্যে অরুন্ধতীর সঙ্গে ঐ কদিন সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন নীতি। এমনকি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার আগে পর্যন্ত যে আটজনের দল তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলো তাতেও নীতি ছিলেন। রিপোর্টে জানা গেল যে প্যারামিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষে যে ত্রিশজন নিহত হয়েছেন তার মধ্যে নীতি আছেন। একজন মহিলাকে পাথুরে রাস্তা দিয়ে চুল ধরে টেনে আনা হচ্ছিল যার খুলি থেকে মাথার চামড়া উঠে আসে। অরুন্ধতী নিশ্চিত হতে পারেন নি সেই কমরেড নীতি ছিল কিনা।হতেও পারে কারণ কমরেড নীতির একঢাল লম্বা চুল ছিল।

৮

মেরী রায়ের জীবনের শেষ বছরগুলিতে যে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটল তাহল তাঁর বড়দা জি আইজ্যাকের সঙ্গে তাঁর তুমুল মিলমিশ। সপ্তাহে অন্তত দুদিন করে জি আইজ্যাক তাঁর বোনের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন আর দুজনে মিলে হাত ধরে পুরোনো গান গাইতেন। নাকে অক্সিজেনের নল পড়ানো থাকায় মেরী ঠিক গাইতে পারতেন না কিন্তু চেষ্টা করতেন। দুজনেই পৈতৃক বাড়ি বেচে যা টাকা পেয়েছেন তা শেষ করে দিয়েছেন — আইজ্যাক তাঁর ধার শোধ করতে আর মেরী স্কুলের খেলার মাঠের জন্য জায়গা কিনতে গিয়ে। তাদের দেখে মনে হত যেন পরষ্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দুই প্রতিপক্ষ যাঁরা সারাজীবন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে এসেছেন।

২০২২ সালের জানুয়ারি মাস। অরুন্ধতীর কাছে মেরীর ফোন এল --- পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যাকে আমি তোমার থেকে বেশি ভালোবেসেছি।

তাদের মধ্যে যাই হোক না কেন অরুন্ধতী জানতেন কথাটা সত্যি। সারাজীবন ধরে অরুন্ধতী তো তাই কখনও মেরীর প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে রুদ্ধ করেন নি। সেই ভালোবাসার প্রবাহ মেরীর পাঁচিল ভেঙ্গেছে।

আমার দেখা গতানুগতিকতার বাইরে সবচেয়ে আশ্চর্য মহিলা তুমি। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। উত্তরে জানালেন অরুন্ধতী।

দিল্লীর হাড়কাঁপানো শীতেও তখন অরুন্ধতী ঘামছেন। এরপর দাদার ফোন এলেই উৎকন্ঠায় উদবেল হয়ে উঠতেন তিনি। দাদা তাকে প্রতিবার আশ্বস্ত করতেন একটা উচ্চহাসি দিয়ে। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে একবার ফোন করে দাদা জানালেন মেরী আর নেই। তার দুদিন আগেই অরুন্ধতী মেরীর সঙ্গে তাঁর জন্মদিন উদযাপন করে ফিরেছেন। দাদা জানালেন ঘুমের মধ্যে খুব অমলিন মৃত্যু হয়েছে মেরীর।

মেরীর বিদায়মিছিলে অজস্র মানুষ। প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমান ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক, শিক্ষক, প্রাক্তন শিক্ষক, তার দ্বারা বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং আশ্রয়প্রাপ্ত অনেক মানুষ, প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এমনকি পুলিশ ব্যাণ্ড ও তোপধ্বনি পর্যন্ত।

মেরীর সারাজীবন শুধু চলাটাই ছিল। অরুন্ধতী তাঁকে এখনও সর্বত্র একইভাবে দেখতে পান। জোয়ার ভাঁটার মধ্যে, উথাল পাথালের মধ্যে, রোদ ও বৃষ্টির মধ্যে কাঁধটা সোজা করে নিয়ে মেরী চলেছেন।

অরুন্ধতীও কাঁধটা সোজা করে নেন। তাকেও চলতে হবে তো।

আলোচিত বইঃ Mother Mary Comes To Me

লেখকঃ Arundhati Roy

প্রকাশকঃ Hamish Hamilton

পৃষ্ঠাসংখ্যাঃ 376, Hardcover

দামঃ Rs 619

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনভোট টু, নো ভোট টু, জোট টু, নো জোট টু ---- শ্লোগান ও জোটের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব - Sandipan Majumderআরও পড়ুনহ্যাপিনেস ডল - Manali Moulikআরও পড়ুনআমার আফ্রিকা - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনবাংলাদেশে হিন্দুহত্যা - দীপআরও পড়ুনপষ্ট কথা - Anindya Rakshitআরও পড়ুনআপনি কি দেশপ্রেমী? - play storeআরও পড়ুনম্যাক্স ওয়েবার, প্রোটেস্ট্যান্ট নৈতিকতা এবং অ্যাড্যাম স্মিথ: কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর - Anirban Mআরও পড়ুনগণভোটের বাংলাদেশ! - bikarnaআরও পড়ুনফলিবেই ফলিবে (২০২৬) - যদুবাবুআরও পড়ুনকাজির বিচার - প্রবুদ্ধ বাগচী

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

b | 2402:3a80:1c50:b513:278:5634:1232:***:*** | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২১:২১734000

b | 2402:3a80:1c50:b513:278:5634:1232:***:*** | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২১:২১734000- বইয়ের প্রেসির জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

মতামত | 165.225.***.*** | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২১:৩২734001

মতামত | 165.225.***.*** | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২১:৩২734001- হ্যাঁ, ধন্যবাদ থাকল

-

Sandipan Majumder | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২২:২৭734003

- @*b সত্যিই প্রেসি করেছি। মানে রিভিউ নয়,পুস্তক পরিচিতি। আসলে বইটাকে নিজে রিভিজিট করতে পারছিলাম এই সূত্রে। নিজের ভালো লাগছিলো। সত্যিই এটা আর কিছু নয়। তবে যাঁরা বইটি শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারবেন না তাদের কাজে লাগতে পারে।

কালনিমে | 103.244.***.*** | ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২০:৩৩734012

কালনিমে | 103.244.***.*** | ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২০:৩৩734012- লেখক কে অসংখ্য ধন্যবাদ- লেখাটা পড়তে পড়তে বইটা কিনে পড়তে শুরু করলাম- চিরকালীন অরুন্ধতী। আফজল গুরু র উপরে লেখা টাও মনে পড়লো - আমাদের দের দেশে এরকম লেখা খুব একটা পড়িনি। আর একটা অনুরোধ- এই লেখা গুলোর link কাছে থাকলে এখানেই একটু দিয়ে দিন - রেফারেন্স হিসেবে- তাহলে খুবই ভালো হয়

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ)

(লিখছেন... Juin, Dr. Barnali Ray Basu, Bratin Das)

(লিখছেন... কল্যাণ, Somenath Guha, Subhadeep Ghosh)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... পৌলমী, সৌমেন রায় )

(লিখছেন... aranya)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... রোবট, ডিসপ্লে (আংশিক), পাঠক)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... বোদাগু, albert banerjee)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।

গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।

যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।

মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি

বার পঠিত