- বুলবুলভাজা পড়াবই বইবৈভব

-

অবনীন্দ্রনাথের নব রামায়ণ: খুদ্দুর যাত্রা

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়াবই | বইবৈভব | ১৫ নভেম্বর ২০২০ | ৬৬১৫ বার পঠিত | রেটিং ৩ (২ জন)

Bibliophile কথাটাকে তার পূর্ণ দ্যোতনায় বাংলায় একশব্দে প্রকাশ করা খুব কঠিন। গ্রন্থানুরাগী বা পুস্তকপ্রেমিক তো তিনি বটেই, তদুপরি তিনি বিরল বইয়ের সাংগ্রহক, পাঠক ও বইয়ের নির্মাণকলার বিষয়ে গভীরে আগ্রহী এবং সে শিল্পে পারদর্শী। বই তাঁর বেঁচে থাকার অন্যতম কারণ। ‘গ্রন্থকীট’ বললে এ সবের কিছুই বোঝায় না। জনপরিসরে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় একাধিক। উইকিপিডিয়া বলছে — চলচ্চিত্রসমালোচক, নাট্যসমালোচক, চিত্রকলাসমালোচক, পুস্তকসম্পাদক ইত্যাদি। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচিতির বাইরে খুব কম মানুষই জানেন ‘বই’ ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁর প্রাণের সম্পর্কের কথা, তিলে তিলে গড়ে তোলা চল্লিশ হাজার বইয়ের সংগ্রহের কথা। এই কলামে, আগামী বারোটি কিস্তিতে, আমরা শুনব সেই বিপুল সংগ্রহ থেকে তাঁরই বাছাই করা কিছু বইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। ‘পড়াবই’ বিভাগের প্রত্যেক লেখার একটি ছোটো ভূমিকা থাকে। প্রথম কিস্তির এই মুখবন্ধটি ছাড়া, ‘বইবৈভব’ কলামে তা থাকবে না। পাঠক ও লেখক সরাসরি মুখোমুখি।

— নীলাঞ্জন হাজরা, সম্পাদক, পড়াবই, গুরুচণ্ডা৯

বারো কিস্তির কড়ারে আমার পছন্দের বা যদি বলি ভালোবাসার বই নিয়ে এই লেখমালা শুরু করতে বসে একটু আবশ্যক ভূমিকা নিবেদন করি। আমি আজীবন শিক্ষকতা কর্মে নিয়োজিত থাকলেও পেশায় বই-সম্পাদক; এই বৃত্তিটা যত্ন করে শিখতে হয়েছে, যত্ন ভরেই চর্চা করে থাকি। তার ফলে আমার ভালোবাসার বইয়ের প্রতি টানে পড়ার সরাসরি আনন্দ ও প্রাপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বইটা তৈরির রহস্যভেদের একটা নেশা— অর্থাৎ বইটারই যেন বা এক ইতিহাস। অনেক সময় আমার কোনো একটা বই পড়া থেকেই আর-একটা ইতিহাস তৈরি হয়ে যায়। ওই বহুচারী টানে বই সংগ্রহ করতে করতে আশি বছর বয়সে পৌঁছে দেখছি, চল্লিশ হাজার বই জমা হয়েছে। সঙ্গে কিছু বহুমূল্য শিল্পকর্ম। সংগ্রহটার নাম দিয়েছি ‘বইবৈভব’। সাধ আছে, ভিক্ষা করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে একটা গ্রন্থাগার তৈরি করে পরবর্তী প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য তাদের হাতে তুলে দিয়ে যাব। সেজন্য এই ‘বইবৈভব’ নামে একটা ফাউন্ডেশনই পত্তন করেছি। দেখি কী হয়!

আমার বই বাছাইয়ে আমার পড়া বইয়ের পাশাপাশি তাই স্বাভাবতই চলে আসবে আমার ‘তৈরি’ করা কিছু বই, আমার একার ‘তৈরি’ নয়, একা একা বই তৈরি করা যায় না, দল বেঁধে ‘তৈরির’ কাজ সম্পন্ন হয়। ‘তৈরি’তে আমার ভূমিকা থাকে। অনেক বছর আগে এক অনুষ্ঠানে আমার পরিচিতি দিতে গিয়ে সঞ্চালিকা অপর্ণা সেন বলেছিলেন, “শমীকদা বই লেখেন না, পরের বই মানুষ করেন।” আমার বড়ো ভালো লেগেছিল কথাটা।

রবীন্দ্রনাথের ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে চার খণ্ডে (সঙ্গে পঞ্চম খণ্ডে এই প্রায় তিন হাজার ছবির একটি সম্পূর্ণ সচিত্র তথ্যসহ তালিকা) ‘রবীন্দ্র চিত্রাবলি’ প্রকাশের সূত্রেই প্রতিক্ষণ প্রকাশনীর প্রিয়ব্রত দেব আমাকে তাঁর প্রকাশনা সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। বই তৈরির রহস্যরোমাঞ্চে ওয়াকিবহাল নন এমন পাঠকসাধারণ জানেনই না, এই ‘সম্পাদনা’ কীভাবে সম্পন্ন হয়! তা জানার খুব দরকারও নেই। বইটাই তো আসল কথা! আমি যখন সম্পাদনার পেশায় প্রথম যোগ দিই, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর কলকাতা দফতরে, আঞ্চলিক সম্পাদকের পদে, তখন আমার উপর নির্দেশ ছিল, কোনো লেখক যদি তাঁর বইয়ের ভূমিকায় সম্পাদনার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানান, আমি যেন তা কেটে দিই! আমার নির্দিষ্ট দায়িত্ব দায়িত্বসহকারে পালন করার জন্য কোনো বিশেষ স্বীকৃতি আমার প্রাপ্য নয়। লেখকের কৃতিত্বে এতটুকু ভাগ বসাবার অধিকার কারও নেই।

‘রবীন্দ্র চিত্রাবলি’র পরপরই প্রকাশিত হয় ‘অবনীন্দ্র চিত্রাবলি’ ও ‘গগনেন্দ্র চিত্রাবলি’। ছবি সংগ্রহ, বাছাই, তার সম্পাদকীয় বিচার ও মূল্যায়নের যে মহামূল্যবান কর্মব্যাপার এই তিনটি ঐতিহাসিক প্রকাশেই বিশ্বভারতীর রামন শিবকুমারের অসামান্য কীর্তি, তারপরেও বই তৈরির যে কাজ বাকি থেকে যায়, তাতেই আমার যা-কিছু ভূমিকা। সাধারণ্যের দৃষ্টির অগোচরে সুরক্ষিত এই বিপুল চিত্রসম্ভার (রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিত্রকৃতির এক-চতুর্থাংশ মাত্র তার আগে আমরা দেখবার সু্যোগ পেয়েছি, তাও কখনোই প্রতিনিধিস্থানীয় সুবিন্যস্ত সমাবেশে নয়) রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী সত্তার যে নব উন্মোচন ঘটায়, তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন এখনও সমাধা হয়নি।

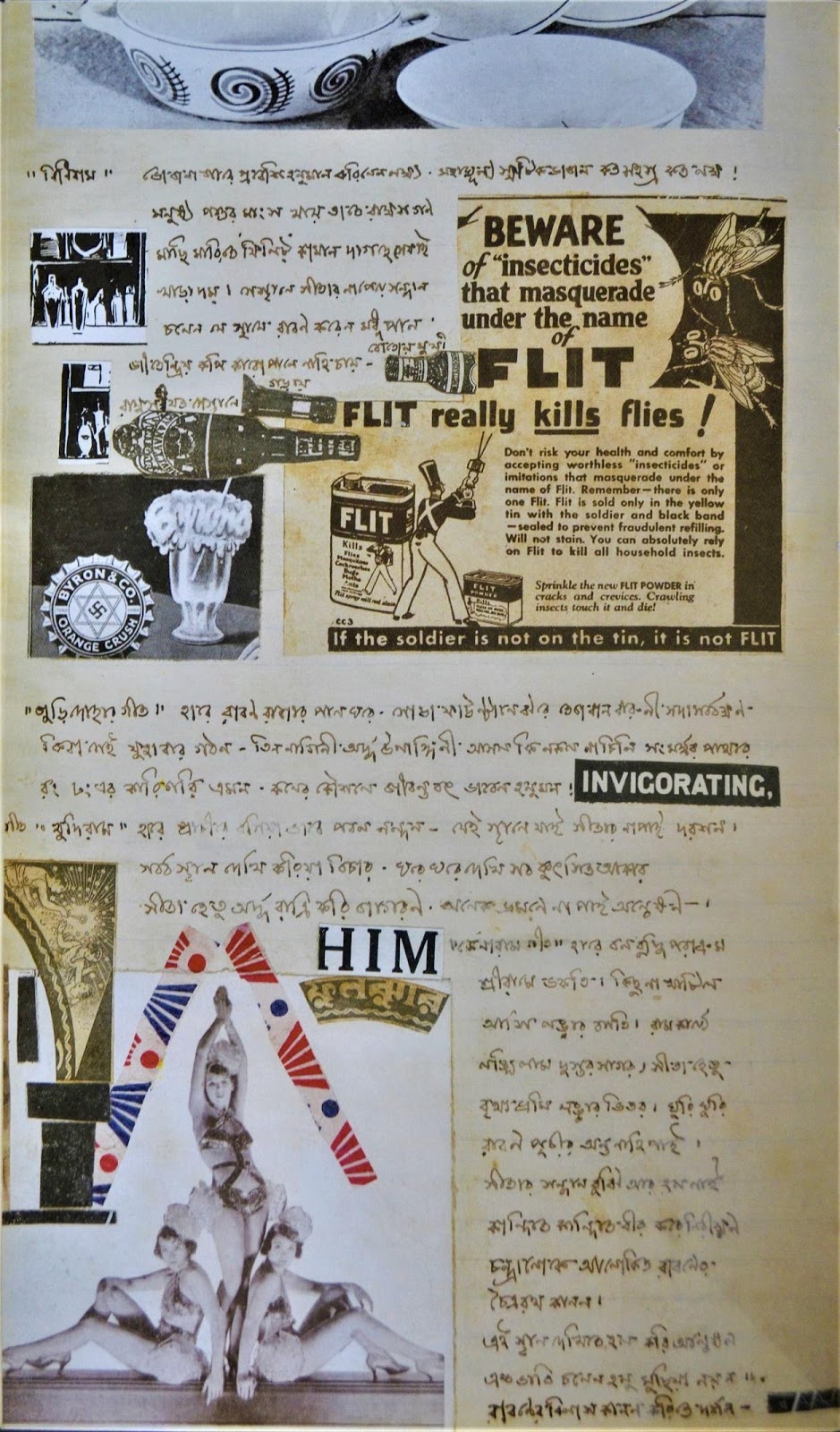

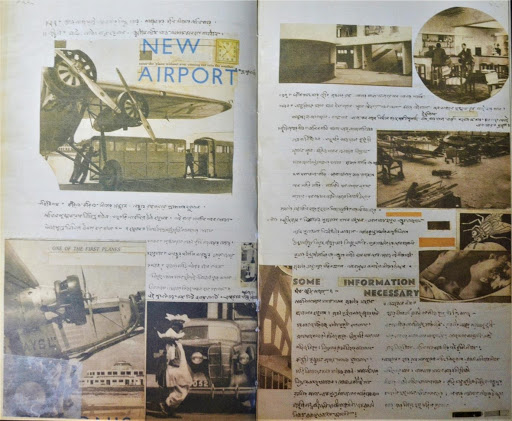

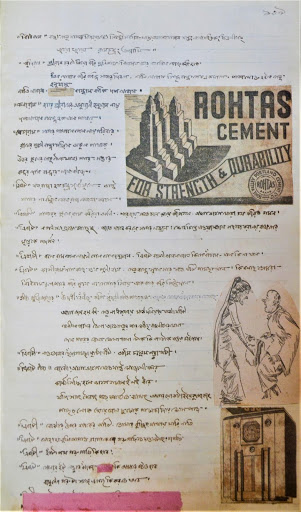

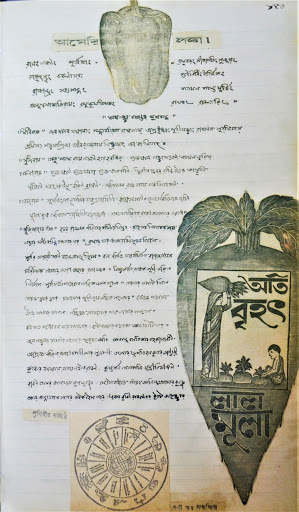

প্রতিক্ষণ যখন ‘Paintings of Abanindranath Tagore’ বইটি ‘তৈরি’র শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, তখনই শ্যামশ্রী ঠাকুরের কাছে খোঁজ পাওয়া যায়, তাঁর স্বামী, অবনীন্দ্র-পৌত্র প্রয়াত বাদশা ঠাকুরের সংগ্রহে রয়ে গেছে দাদুর উপহারস্বরূপ পাওয়া একটি পাণ্ডুলিপি ‘খুদ্দুর যাত্রা’—অবনীন্দ্রনাথের ভাষ্যে রামায়ণী কথা। পরিণত বয়সের দশটি বছর অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে ছোটোদের জন্য যাত্রাপালা রচনায়, পড়ে-পাওয়া সামগ্রী নিয়ে কাটা-খোদাই করে কারুকর্ম রচনায় মন দিয়েছিলেন, সবই কিন্তু হালকা চালে, ফুরসতি হালকা কাজ। ‘খুদ্দুর যাত্রা’ শুধু যে বিপুলায়তন তা-ই নয়, তার কারিগরিও বিচিত্র, উচ্চতায়-প্রস্থে ২১.৫ × ৩৭.২ সেন্টিমিটার, স্পাইন ৪.২ সেমি, খুদে হস্তাক্ষরে আঁটসাঁট লেখা, ছবির বদলে চিত্রালংকরণে পঞ্জিকা, খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা, দেশলাই বাক্স থেকে থেকে কাটা মূলত বিজ্ঞাপনী, কিন্তু নানা কিসিমের ছবি, কখনো-কখনো ছবির উপরে রঙিন কাগজের পটির অলংকরণ। এই চিত্রালংকরণে পৌরাণিক অনুষঙ্গ নেই বললেই চলে। যে পৃষ্ঠার প্রথম ছত্রে হনুমান লঙ্কিনীকে বলেন, “রামের কাজে আইলাম অপার সিন্ধু পারে, আজ্ঞা কর চলি সীতা দেখিবারে,’’ লঙ্কিনী আজ্ঞা দেন, “মাভৈঃ মাভৈঃ বাছা হনুমান, লঙ্কাধাম দেখি যাও অশোক বনে হয়ে সাবধান।”—তারপর দু পৃষ্ঠা জুড়ে বিমানবন্দর, বিমান, নানা ধরনের যানবাহনের রমরমা, সঙ্গে জীবাণুবিনাশী ফ্লিট-এরও বিজ্ঞাপন!করিতে করিতে সীতার সন্ধান

লঙ্কার রথতলায় প্রবেশেন হনুমান

দেখিল পুষ্পক রথ বিচিত্র গঠন

তদুপরি লাফ দিয়া উঠে হনুমান

সেই রথে সারথি পবন দেবতা

পিতাপুত্রে মিলিয়ে উভয়ে হয় কথা

হনুমান। কি এটা প্রকাণ্ড মূর্তি আকাশের কোলে

পবন। পুষ্পক রথ রাবণ ফুর্তি করে বেড়ায় চোড়ে

হনুমান। ভয়ংকর এটা কি ভয়ংকর ডাক্ ডোক্

পবন। হাওয়াগাড়ি এটারে বলে লোক

বিদ্যুৎ বেগে চলে দুটাই

নিমেষে ঘুরে আসে

তিনলোক: তোমার পিতা হন চালক।

এই স্থানটারে কয় নিউ এয়ারপোর্ট।

এক ঢোক জল খাও বাছা লঙ্কার সরবোত।।লঙ্কায় নেমে ‘ঘোর নিশাকালে’ ‘পুরী শোভা দেখিয়া বিস্মিত বীর হনুমান ক্ষুদ্ররূপ ধরলেন মশক সমান’। তারপর মধ্যগড়ে প্রবেশ করে ‘হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে নেউল প্রমাণ হয়ে ফিরে ঘরে ঘরে’। রাবণের শয্যাকক্ষ ঘুরে ‘ভোজনাগারে’ এসে হনুমান দেখেন,

মনুষ্য পশুর মাংস খায় তাতে রাক্ষসগণ

মাছিমারিতে ফিলিট কামান দাগছে সেফাই

খাড়া দম্। সে স্থানে সীতার না পেয়ে সন্ধান

চলেন যে স্থানে রাবণ করেন মধুপান।

জীতেন্দ্রিয় কপি কারও পানে নাহি চায়—

বোতোলমুখী রাক্ষস যত সেস্থানে গড়ায়।

বিধিবাম তথা নিধিরামের এই বয়ানের পর ‘জুড়ি দোহার গীত’:

হায়ে রাবণ রাজার পানঘরে

সোডা ফাউন্টানে ঝরে তেজবান বারুণী সদাসর্বক্ষণ

কিবা সেই যুহাবার গঠন—তিন নাগিনী অর্দ্ধ উলঙ্গিনী

আসল কি নকল না চিনি সংমর্ম্মর পাথরে

রং ঢং এর কারিগরি এমন

কলের কৌশলে জীবন্তবৎ ভাবেন হনুমন।

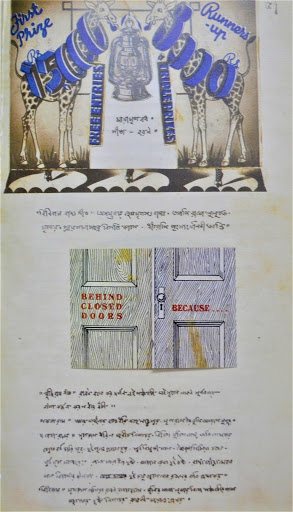

যেমন চিত্রণ-অলংকরণে, তেমনই ভাষার প্রয়োগে বৈচিত্র্যের অভাবিত-অপ্রত্যাশিত চমক সমগ্র বই জুড়ে অব্যাহত থাকে। মায়ামৃগবধের দৃশ্যে মায়াচরীদের নৃত্যসহ গীতে ‘সহসা আসি সহসা মিলাই/নয়ন ভুলায়ে মনেরে দুলাই/জাগায়ে দুরাশায় ডুবাই নিরাশায়—/হাওয়ায় হাওয়ায় সোনার ধূলার/ ঘূর্ণা বায়ে পায়ে পায়ে হারায়ে চলি—/নিরুদ্দেশে মরুমরিচীকা দলি নব নব সাজে/অভিনব দিনে রাতে—গহিন ছায়া রঙিন মায়াচরী’কুল আড়াল হয়ে যান পাণ্ডুলিপির পাতায় বন্ধ দরজার আগলে, আলতো বন্ধ দরজার পাল্লায় লেখা ফুটে ওঠে, ‘Behind Closed Doors Because...’পাল্লা খুললে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সজ্জায় নর্তকীকুল! তাদের বিভ্রমলীলায় ভাষাও পালটায় বারবার: ‘বাঁশি শুনিতে রয় সে ভুলে/আপনি এসে সেধে দেয় প্রাণ—বলে, প্রাণ নেবে নিও/ বাঁশি না থামিও দিও না দিও না ফুরায়ে গান হায়রে হায়’ থেকে অবলীলায় ‘এক পাতালে খর খরালে যাতে হুঁ সিংহল দিশ/তেরি মুহসে বাঁশরী শুন্তে যান কিয়া বখ্সিস/ছুরী মারা কাটারী তি মারা কল্জা কিয়া ঘা/যব তক্ প্রাণ রহে তব তক্ বন্শী বাজা।’ শ্যামবাজারের থিয়েটারের ‘আলিবাবা’-র গানের মেজাজ চলে আসে।

নিধিরাম/বিধিবাম, খুদিরাম, বেচারাম, কেনারাম এই যাত্রাপালার নির্মাতা-কলাকার। তাঁরা শুরুতেই আত্মপরিচয় দেন: ‘প্রথমে হয়নি লিখাপড়ি/ দ্বিতীয়ত না হল ধনকড়ি/তৃতীয়তেও থোড় বড়ি/চতুর্থত এখন কিং করি!!/যাত্রা কুরুং যাত্রা করুং/আপদ কেটে যাক...’ তাদের সেই দৈনন্দিনতার অহরহ মুকুরে পৌরাণিক কাহিনি প্রাত্যহিকের ক্রমাগত অনুষঙ্গে তাদের কাছাকাছি উদ্যাপনের বস্তু হয়ে ওঠে, সেতু বন্ধনে রোটাস সিমেন্টের বিজ্ঞাপনে, লঙ্কা দ্বীপের অনুষঙ্গে পঞ্জিকার পাতা থেকে কেটে আনা লঙ্কা ও তজ্জাতীয় মুলো-ওলকপির সচিত্র বিজ্ঞাপনে।

আবার অবনীন্দ্রনাথের নাগরিক সচেতনতা যুদ্ধপর্যায়ে নিয়ে আসে সেই মুহূর্তে ঘটমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চিত্রানুষঙ্গ—আলোকচিত্রে মস্কোর রেড স্কোয়ারে লাল ফৌজের কুচকাওয়াজ; হাতুড়ি-কাস্তে সংবলিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পোস্টার; তৃতীয় রাইখ্-এর ‘টাগ ডের আরবাইট’ (‘কর্মের দিন’) খচিত ১৯৩৪-এর মুদ্রা; দুই মুখোমুখি পাহাড়ের চুড়ো থেকে স্বস্তিকা ও কুঠারের মহারণের ব্যঙ্গচিত্র।

বহুস্তরে যুগপৎ এই কল্পনার লীলা নির্মাণের কারিগরিতে এমনই দুরন্ত যে বইটি আমাদের ‘তৈরি’ করতে হয়েছিল বহুমাত্রিক অনন্য বিন্যাসে। দুই খণ্ডে আমরা ভাগ করে নিয়েছিলাম এই জটিল বিন্যাসকে; এক খণ্ডে পাণ্ডুলিপির হুবহু প্রতিচ্ছবি, চিত্রণে ভরাট; দ্বিতীয় খণ্ডে স্পষ্ট মুদ্রিত পাঠ ও ইংরেজি সারানুবাদ, প্রথম খণ্ডের পত্রসংখ্যা অনুসারে মুদ্রিত, যাতে পাঠক দুটি খণ্ড পাশাপাশি রেখে পড়তে পারেন। অবাংলাভাষী পাঠককেও আমরা বঞ্চিত করতে চাইনি কাব্যচিত্রের এই ভূরিভোজ থেকে। সঙ্গে ছিল—দু ভাষাতেই—শঙ্খ ঘোষ, রামন শিবকুমার ও রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি অমূল্য ভাষ্যপ্রবন্ধ। শঙ্খদা তাঁর প্রবন্ধে মনে করিয়ে দেন, রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের এই প্রকাণ্ড শিল্পরীতিকে ‘পাগলামির কারুশিল্প’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন (তারই অনুসরণে তিনি তাঁর বর্তমান প্রবন্ধের নামকরণও করেছেন); আবার সঙ্গে সঙ্গেই এটাও ধরিয়ে দেন যে ‘রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত ভাষার এবং সাহিত্যরুচির বিপরীতে একটা ভাঙনের চেহারাই চাইছিলেন এই শিল্পী, অজস্র তাঁর পুথি-পালা-গল্পের মধ্য দিয়ে।’ শিল্পসমালোচক শিবকুমার আরও স্পষ্ট করে বলেন: “কালিক ও স্থানিক বিচারে বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক খণ্ডসমাহার এই পাণ্ডুলিপির পাতায় এবং লেখক/শিল্পী ও পাঠক/ভোক্তার চেতনায় একে অন্যকে বিদ্ধ করে।... যুগপ্রাচীন রামায়ণ কাহিনির নিম্নবর্গীয় পুনরাখ্যানে আখ্যানকে পরিণত করে আমাদের কালের অসংখ্য সাবটেক্স্ট্গুলিকে ধারণ করবার মতো একটি কাঠামোয়।”

--

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘খুদ্দুর যাত্রা’, হুবহু প্রতিলিপিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি, স্পষ্ট পাঠ ও ইংরেজি ভাষ্য ও তিনটি ভাষ্যপ্রবন্ধ-সহ দ্বিখণ্ড সংস্করণ। প্রতিক্ষণ প্রকাশিত, অগাস্ট ২০০৯। দাম – ৩৫০০ টাকা/৯৫ ডলার/৬৫ পাউন্ড।

স্কেচ: মৃগাংকশেখর গাঙ্গুলি

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

দ | ১৫ নভেম্বর ২০২০ ০৯:৫৩100237

দারুণ আকর্ষণীয়। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করব রবিবারের।

এইটা গুরুর আরেকটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে।

-

santosh banerjee | ১৫ নভেম্বর ২০২০ ১১:৩১100244

santosh banerjee | ১৫ নভেম্বর ২০২০ ১১:৩১100244 শ্রদ্ধেয় শমীক বাবু কে আমরা জানি একজন নাট্য/সিনেমা ইত্যাদির সমালোচক ।..কিন্তু এই অবন ঠাকুরের সুন্দর "অপকর্ম "গুলো কে যে এতো যত্ন করে লালন পালন করেছেন ।..এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ !!" বৈবৈভব "এর ভীত্তি করতে গেলে যে অর্থ দরকার তা তে কিছু টা হলেও দেন ধ্যান করতে পারি ।..অবশ্যই নাম হীন গোত্র হীন একজন হিসেবে !!

পারমিতা | 1.23.***.*** | ১৭ নভেম্বর ২০২০ ২০:৪৬100381

পারমিতা | 1.23.***.*** | ১৭ নভেম্বর ২০২০ ২০:৪৬100381অপেক্ষায় থাকব।

-

Alokmay Datta | ০৯ আগস্ট ২০২১ ২০:৩৫496609

বইটা কিনতে চাই। কি করতে হবে? গন্ধমাদন পাহাড় বয়ে আনতে রাজি আছি।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।