- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-

শেষ নমস্কার, বন্ধু রোবের্জ

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়াবই | মনে রবে | ৩০ আগস্ট ২০২০ | ৩১৬৭ বার পঠিত

কোভিড-এর আক্রমণে সবই যখন সামাজিক দূরত্বের বিধানে অসম্বদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখনই একদিন অনেকদিন পর হঠাৎ মনে পড়ল, ফাদার রোবের্জ-এর খোঁজ পাইনি অনেকদিন। ফোনে বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, উনি দীর্ঘদিন অসুস্থ, ঘরবন্দি! তারপর বুধবার সকালে (২৬ অগাস্ট, ২০২০) মৃত্যুসংবাদ!

কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই আত্মপ্রচারবিমুখ খ্রিস্টান সন্ন্যাসী, ১৯৬১ থেকে শুরু করে এই শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত যে তন্নিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কলকাতায় ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের রমরমায় দেশবিদেশের নতুন ধারার ছবি দেখার উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝার আকুতি। সেই চাহিদা পূরণে রোবের্জ-এর উদ্যোগে ও অধিনায়কত্বে রফি আহমেদ কিদোয়াই স্ট্রিটের এক গির্জার সীমাপরিসরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত চিত্রবাণী প্রতিষ্ঠান ও ভবনটি বেশ কয়েক দশক জুড়ে শুধু কলকাতা নয়, মফস্সলেরও তরুণ চলচ্চিত্রানুরাগীদের নিত্যতীর্থ হয়ে উঠেছিল। চিত্রবাণীর চমৎকার গ্রন্থাগারটির দায়িত্বে ছিলেন সুনেত্রা ঘটক, পাঠক-পাঠিকাদের জিজ্ঞাসার উত্তরদানে, বই জোগান দেওয়ায় যেমন উৎসাহী, তেমনই দক্ষ; পরে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতায় পুষ্ট সুনেত্রা সেখানেও সেই ভূমিকায় সক্রিয়। গ্রন্থাগার ছাড়াও ছিল ছবিরও সংগ্রহ; দূতাবাস থেকে, জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভস্ থেকে ছবি সংগ্রহ করে আনায় রোবের্জ-এর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও তৎপরতায় আমাদের সামনে খুলে গেছিল বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক বিস্তৃত ভুবন। রোবের্জ-এর আন্তরিকতা ও আগ্রহাতিশয়ে যে-কোনো মানুষই মুগ্ধ হতেন, সেই টানেই সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে বিদেশি ছবির উৎসাধিকারিকেরা রোবের্জ-এর আবেদন ফেলতে পারতেন না।বাংলায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সেই পর্বটির অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। কলকাতা-মফস্সলে ফিল্ম সোসাইটি নামে যে ছোটো ছোটো সংগঠনগুলি তখন ছড়িয়ে রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই অর্থবলে, লোকবলে, সংগতিবলে, অতি দীন; তরুণ ছাত্রছাত্রী, তরুণ শিক্ষকশিক্ষিকা, ব্যাংককর্মীরাই মূলত সদস্য বা কর্মী; দেখানোর মতো ছবি সংগ্রহ করতে তারই মধ্যে যারা একটু প্রতিষ্ঠিত, তারা সুনামের দাবিতে পারংগম। নয়তো নির্ভর করতে হত ফিল্ম সোসাইটিগুলির সর্বভারতীয় ফেডারেশনের উপর। প্রেক্ষাগৃহ খুঁজে পাওয়া, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির আয়োজন করা, যোগাযোগ, প্রচার ইত্যাদি সাংগঠনিক দায় সামলে আর বিশেষ কিছু করার সুযোগ থাকে না। অথচ ফিল্ম সোসাইটি তো ছবি দেখানোর কাছারিবাড়ি নয়! জন্মলগ্ন থেকেই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, ছবির ভাষা, ছবির সম্ভাবনা, ছবির শিল্পগত ও ভাবাদর্শগত দায় সম্পর্কে চেতনার স্তর উন্নত করে পরিণততর চলচ্চিত্রের যোগ্য পরিবেশ ও যোগ্য দর্শকমণ্ডলী তৈরি করে চলচ্চিত্রেরই উন্নতি সুগম করা। অন্যদিকে মনোহীন আমোদশিকারি ভোক্তাদের বাজারে ভোগ্যপণ্য মাত্রে চলচ্চিত্রকে পরিণত করে ব্যাবসায়িক লাভের অঙ্ক বাড়াতে কৃতসংকল্প ‘ইন্ডাস্ট্রি’ রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উপর আর্থিক চাপ ও প্রভাব বাড়িয়ে চলচ্চিত্রকে লক্ষ্যচ্যুত করতে সক্রিয়। সেই আশঙ্কাতেই ১৯২৫ সালে লন্ডন ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের পুরোভাগে ছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ, জন মেনার্ড কেইন্স্, জে বি এস হলডেন, লেনার্ড ও ভার্জিনিয়া উল্ফ, রজার ফ্রাই—দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সংকটমুহূর্তে ফ্যাসিবাদের ঘনায়মান ছায়ায় সভ্যতাকে বাঁচাবার ভাবনা থেকেই।

ষাট-সত্তরের দশকের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের পরম বন্ধুর মতো তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রোবের্জ। গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও তার স্বাভাবিক উত্তরণস্বরূপই সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত একাধিক ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স—চিত্রবাণীর কাজে এই বিবর্তনের ধারাপথেই গাস্তঁ আমাকে টেনে নিয়েছিলেন, প্রথমে চিত্রবাণীতে এক একটি ছবির প্রদর্শনীতে ছবি শুরুর আগে ভূমিকাস্বরূপ ছবি দেখার কিছু সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে, তারপর অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স-এ শিক্ষকতার ভার দিয়ে (বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে রাজনীতিতাড়িত এক একটি পর্ব ও বিশেষত সেই পর্বগুলিতে ওই সভ্যতাকে রক্ষা করতে নিজস্ব প্রথাগত রীতি ভেঙে চারুকলা, কাব্য, নাট্যকলা ও সাহিত্যকে আত্মস্থ করে চলচ্চিত্র যেভাবে নিজের ভাষাকে আরও মননমুখী করেছে, তার বিচারে-বিশ্লেষণে আমি তখন মজে গেছি), তারপর ১৯৮২ সালে আমি যখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর কলকাতা তথা পূর্ব ভারতীয় শাখার সম্পাদকের চাকরি ছাড়লাম, তখন চিত্রবাণীর একটি বিশেষ পাঠক্রমের পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে।

অভিনব এই পাঠক্রমের শিক্ষাপদ্ধতি তথা প্রকরণ। আমি যোগ দেওয়ার আগে এই পাঠক্রমটি পরিচালনা করতেন দীপক মজুমদার। ভাবনাটা ছিল, নথিভুক্ত ছাত্র বা ছাত্রী মিডিয়া বা অভিকরণশিল্পের অন্তর্গত কোনো একটি বিষয় বা প্রশ্ন বা ক্ষেত্র তাঁর স্বাধীন সমীক্ষা বা গবেষণার জন্য বেছে নেবেন। সপ্তাহে একদিন—বা প্রয়োজনে একাধিক দিনও—তিনি পাঠক্রম পরিচালকের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসবেন। এই আলোচনায় নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়িয়ে অনেক কিছু চলে আসত, ছাত্র বা ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পরিচালককেও নতুন করে পড়তে হত। জীবনে এখনও পর্যন্ত অনেক রকম আবহে, স্তরে, ব্যবস্থায় শিক্ষকতা করেছি। চিত্রবাণীর এই অভিজ্ঞতাটা তার মধ্যে স্বতন্ত্র, বিশেষত এই কারণে যে মিডিয়া ও অভিকরণের ক্ষেত্রে দ্রুত অন্তহীন রূপান্তর বা বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে অ্যাকাডেমিক চর্চার সীমা-সীমান্ত অবিরাম পরিবর্তমান।

ওই সীমা-সীমান্ত বিস্তারের মধ্যে তত্ত্বায়ন বা নতুন বিচারবিধির অ্যাকাডেমিক তাড়নায় ভাবিত রোবের্জ ক্রমাগত লিখে গেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ, অনেকগুলি বই। ‘চিত্রবাণী’ নামে যে বইটি থেকে বই লেখা কার্যত শুরু, বারবার তা সংশোধন, সংস্কার করে নতুন সংস্করণ নির্মাণ করেছেন, পালটাতে পালটাতে শেষে নামও পালটে দিয়েছেন—‘সাইবারবাণী’। মোট প্রায় পঁচিশটি বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘দ্য সাবজেক্ট অভ সিনেমা’, ‘অ্যানাদার সিনেমা ফর অ্যানাদার সোসাইটি’, ‘সত্যজিৎ রায়: এসেজ’। চিত্রবাণীতেও বিভিন্ন সময়ে নানা দায়িত্ব দিয়ে উৎপলকুমার বসু, বীরেন দাশশর্মার মতো মানুষদের যেমন যুক্ত করে নিয়েছেন, তেমনই নতুন কোনো ভাবনার সময় প্রাথমিক কোনো লেখা লিখে ফেলে বন্ধুদের কাছে চলে এসেছেন আলোচনা করতে, আমার কাছেও এসেছেন আমার গল্ফ্গ্রিনের বাড়িতে; গৌতম ঘোষ তাঁর লেখায় স্মরণ করেছেন এমনই অনেক আড্ডার কথা যেখানে আইজেনস্টাইন বা বাজ্যার এক একটি তত্ত্বভাবনা তিনি গৌতমের কাছে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এইরকম আলাপচারিতায় কলকাতায় চলচ্চিত্র চিন্তার বহতাকেই তিনি আজীবন ঋদ্ধ করে গেছেন, চলচ্চিত্রানুরাগী ও চলচ্চিত্রনির্মাতাদের চিন্তাভাবনায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। কলকাতায় সরকারি সহায়তায় অডিয়ো-ভিশুয়াল রিসার্চ সেন্টার—পরবর্তীকালে ইলেকট্রনিক মাল্টিমিডিয়া রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে বেতারে সারা দেশে শিক্ষার্থীদের কাছে নানা বিদ্যায় মডিউল তৈরি করে সম্প্রচারের যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন, তা এখনও চলমান, তার দায়িত্ব নিয়ে পরিচালনা করেছেন সোমেশ্বর ভৌমিক। আমিও তাতে অংশগ্রহণ করেছি, সোমেশ্বরের আমন্ত্রণে।

চিত্রবাণীতে যখন যুক্ত ছিলাম, তখন লক্ষ করেছি রোবের্জ-এর আরও একটি উদ্যোগ—ফোটোগ্রাফি-র সামাজিক দিগ্দর্শনের এক প্রকল্প, যেন সমাজবাস্তবে বঞ্চিতদের অবস্থান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ক্যামেরার দৃষ্টি তথা আলোকচিত্রকে নির্দিষ্ট করার এক পরীক্ষা, যাতে সেলিম পল-এর ভূমিকায় নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম—হাওড়ার পিলখানা বস্তিবাসীদের জীবনালেখ্য চিত্রায়ণে তার ছবির প্রদর্শনী মনে আছে।

চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র, দুইই শিল্প ও বাণিজ্যের দোটানায় চিরবিব্রত। সেই দ্বন্দ্বে এই একজন মানুষের আজীবন বিবেকী ব্রতপালন কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্যে আমরা ভাগ্যবান।

--

সিনেমার কথা।

গাস্তঁ রোবের্জ।

বাণীশিল্প।

বইটি অনলাইন কেনা যেতে পারে এখানে

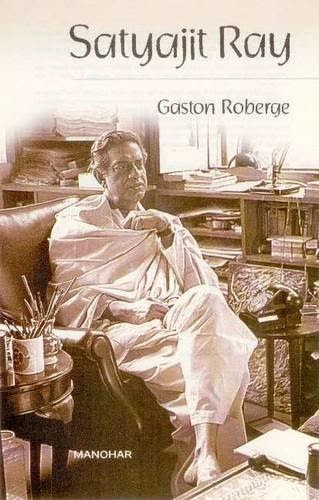

Satyajit Ray: Essays (1970-2005)

Gaston Roberge

Manohar Publishers.

এই বই সহ গাস্তঁ রোবের্জের অন্যান্য ইংরেজি বই অনলাইন কেনা যেতে পারে এখানে

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ২ - দআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০০:০৫96790

রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০০:০৫96790আইজেনস্টাইন নিয়ে ওঁর প্রবন্ধগুলোর কথা সবাই জানে, অনেকেরই পড়া।

আমার শুধু মনে পড়ছে সত্তরের দশকের শেষে সানডে সাপ্তাহিকে রাজনৈতিক সিনেমা নিয়ে ওঁর প্রবন্ধটি। ক্ষূরধার বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলেন --- সিনেমায় খুব মিছিল, সংঘর্ষ বা রাজনৈতিক স্লোগান থাকলেই সেটা স্বতঃ রাজনৈতিক সিনেমার পদবাচ্য হবে না, বরং পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বলা যেতে পারে। ওঁর মতে দর্শকের পরিবেশে এবং মনোজগতে গেড়ে বসা সামাজিক রাজনৈতিক মূল্যবোধে আঘাত দিলে তবে সেটা শ্লোগান না দিয়েও সার্থক পলিটিক্যাল ফিল্ম হতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে বলেছিলেন-- অপরাজিত ফিল্মের কথা। এখানে অপু ক্রমশঃ কলকাতার কলেজ জীবনে নাগরিক হয়ে উঠছে। টান পড়ছে ওর গ্রামীণ শেকড়ে। শেষে ও সমাজের গোষ্ঠীপতিদের প্রস্তাব-- নির্দিষ্ট মাসোহারা এবং নিষ্কর জমির বিনিময়ে গাঁয়ে পাকপাকিভাবে পুরোহিত হয়ে বাস করার নিঃস্তরঙ্গ নিশ্চিন্ত জীবন-- এককথায় উড়িয়ে দেয়। মায়ের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কোলকাতায় কালিঘাটে গিয়ে করার কথা বলে বরাবরের মত নিশ্চিন্দপুর ছেড়ে মহানগরের জীবনে মিশে যায় ।

আর একটা উদাহরণ 'গন উইথ দ্য উইন্ড' সিনেমায় ক্যারি গ্র্যান্টের মুখে " আই ডোন্ট গিভ এ ড্যাম, ডিয়ার"। ফাদার রোবের বলছেন সেই ভিক্টোরিয় যুগের পরিবেশে ওই 'ড্যাম' কথাটি গোটা হলে দর্শকদের কানে কেমন বোমার মত ফেটে পড়ত আজ বোঝা কঠিন।

এই বেলজিয়ান পাদ্রীর পিএইচডি ছিল (যতদূর মনে পড়ছে) আইজেন্সটাইনের সিনেমা নিয়ে। বেলুড়ে ম্যাথসে খ্যাতিমান গবেষক 'মহান মহারাজ' আছেন। কিন্তু বেলুড়ে কেউ বিমল রায়, শ্যাম বেনেগাল বা গৌতম ঘোষের সিনেমা নিয়ে থিসিস লিখছেন -- এমন কল্পনা করা যায় ?

এমন কল্পনা করা যায় | 151.197.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০১:৫৬96793

এমন কল্পনা করা যায় | 151.197.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০১:৫৬96793- আগে যেত তো

রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০২:০৩96794

রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০২:০৩96794বাঃ ; দু'একটা উদাহরণ দিন । আমি সত্যিই জানিনা; ভুল শুধরে নেব এবং গর্বিত হব।

syandi | 2a01:c22:d059:4a00:105d:f78a:8b0b:***:*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৫:৫৫96796

syandi | 2a01:c22:d059:4a00:105d:f78a:8b0b:***:*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৫:৫৫96796রঞ্জনদা, মহান মহারাজ বেলুড়ে আছেন বুঝি? উনি -এ আছেন জানতাম তো। হয়ত রিসেন্ট মুভ করেছেন।

Abhijit Sen | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৭:৫৭96797

Abhijit Sen | 42.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৭:৫৭96797Clark Gable not Cary Grant was the hero of Gone with the Wind.

রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৩:৩৮96811

রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৩:৩৮96811ধন্যবাদ অভিজিতবাবু।

ক্লার্ক গেবলই বটে! বুড়োদের এই মুশকিল।

@স্যানডি,

কয়েকবছর আগে মহান মহারাজ ম্যাথসে তাঁর রিসার্চের জন্য একটি বড় পুরস্কার পেয়েছিলেন। তখন কোথাও তাঁর ইন্টারভিউয়ে পড়েছিলাম উনি বেলুড়ের বিবেকানন্দ ইউনিতে ম্যাথস পড়াচ্ছিলেন ।সন্ন্যাসী হওয়ার কারণ হিসেবে বলেছিলেন এখানে কিছু সমাজসেবামূলক কাজ করা বাধ্যতামূলক। বাকিটা নিজের মত থাকা যায় , নিজের মত উপাসনা করা যায় । ফলে রিসার্চ করার অখন্ড অবসর।

এখন যদি অন্য কোথাও গিয়ে থাকেন জানিনা। ব্রতীন ভালো বলতে পারবে।

syandi | 2a01:c22:d031:6d00:d56d:f124:57ef:***:*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৪:১৬96833

syandi | 2a01:c22:d031:6d00:d56d:f124:57ef:***:*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৪:১৬96833রঞ্জনদা, আমার আগের পোস্টটা কোন অর্থবহন করছে না। আসলে আমি লিখতে গেছিলাম যে আমার জানা ইনফরমেশন অনুযায়ী মহান মহারাজ TIFR- এ আছেন। TIFR; ইন্সটিটউটের নামটা টাইপ করতে ভুলে গেছিলাম। ব্রতীনবাবুই ঠিক জানবেন।

মৌলিক | 2409:4066:29e:e940::1bd:***:*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ২২:০৩96855

মৌলিক | 2409:4066:29e:e940::1bd:***:*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ২২:০৩96855ভাললাগা

Abhyu | 47.39.***.*** | ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:৩৫101425

Abhyu | 47.39.***.*** | ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:৩৫101425রঞ্জনদা, মহান মহারাজ বহুদিন হল মিশন ছেড়েছেন বলে জানতাম। TIFRএর ফ্যাকাল্টি লিস্টে ওনার নাম পাবেন http://www.math.tifr.res.in/people/faculty.php

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, dc, kk)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।