- বুলবুলভাজা পড়াবই বইবৈভব

-

বইবৈভব-২: ব্রুক, কারিয়ের-এর মহাভারত — এক ‘সভ্যতাত্মক বয়ান’

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়াবই | বইবৈভব | ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ | ৫৮৮০ বার পঠিত | রেটিং ৪ (২ জন)

মনে আছে, ১৯৮২ সালে কলকাতায় থিয়েটার রোডে ব্রিটিশ কাউন্সিল-এ পিটার ব্রুক আমাদের বলছেন, তিনি ‘মহাভারত’-এর নাট্যরূপ সৃষ্টি করবেন। তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর নাট্যকার জঁ ক্লোদ কারিয়ের ও সংগীত পরিচালক তোশি ৎসুচিতোরি। সেই সন্ধ্যার কথোপকথনে পিটার ব্রুক প্রথমেই স্পষ্ট করে দেন, তিনি কোনোভাবেই তাঁর ‘মহাভারত’-এ ভারতকে ‘ধরবার’ চেষ্টা করবেন না, তিনি সেভাবে ভারতকে চেনেন না, তাঁর সামনে যে সীমিত সময়, তার মধ্যে ভারতকে জেনে ফেলা সম্ভব নয়, সেরকম কোনো স্পর্ধাও তাঁর নেই। ফরাসি ভাষায় ‘মহাভারত’-এর যে সম্পূর্ণ অনুবাদ তিনি পড়েছেন, তাতে তিনি পেয়েছেন এক ‘সভ্যতাত্মক বয়ান’ (‘এ সিভিলাইজেশনল টেকস্ট’)-এর স্বাদ। সেই স্বাদেই তাঁর নাট্যকল্পনার সাধ। মানবসমাজের বিবর্তনের একটা রূপকই যেন তিনি ‘মহাভারত’-এর পুরাণকথার মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন করেছিলেন বুনুয়েল, শ্লোয়েনতর্ফ়, এতেক্স্, আন্দ্রেই ভ়াইদা-র মতো চিত্রপরিচালকদের চিত্রনাট্যকার কারিয়ের। ১৯৮৫ সালে ফ্রান্স-এ ৩৯-তম আভিনিয়ঁ নাট্যোৎসবে ৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই ফরাসি ভাষায় ৯ ঘণ্টার এই প্রযোজনাটি প্রথম পরিবেশিত হয়, প্রথমে এক এক দিনে তিন ঘণ্টার একটি করে পর্ব রূপে, শেষে তিন রাত সারা রাত জুড়ে সম্পূর্ণ ৯ ঘণ্টার একক ভাষ্যে। ষোলোটি দেশ থেকে একুশজন অভিনেতা অভিনয় করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পোল্যান্ড-এর প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা রিশার্ড সীজ়লাক ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায়, ভারতের মল্লিকা সারাভাই সত্যবতী ও দ্রৌপদীর ভূমিকায়। একটিই গান ছিল প্রযোজনায়—রবীন্দ্রসংগীত—গেয়েছিলেন শর্মিলা রায় পোমো। এই প্রযোজনাটির দুটি চলচ্চিত্রভাষ্য নির্মিত হয়—একটি ছয় ঘণ্টার, অন্যটি তিন ঘণ্টার, ইংরেজি ভাষায়। তার আগে ৯ ঘণ্টার নাট্যরূপটি প্রায় দু বছর বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশ সফর করে। পিটার ব্রুক পরিচালিত ইংরেজি চলচ্চিত্রভাষ্যটি ১৯৮৯ সালে ব্রুক ও কারিয়ের-এর উপস্থিতিতে কলকাতায় আমাদের দেখবার সুযোগ হয়। (এই লেখার শেষে দেওয়া লিঙ্ক-এ ক্লিক করে দেখুন এই চলচ্চিত্রভাষ্যটি)। ২০১৫ সালে জঁ ক্লোদ কারিয়ের-এর নাট্যরূপ অবলম্বনে ব্রুক ও মারি এলেন এস্তিয়েন ‘ব্যাট্ল্ ফিল্ড’ নামে আরও একটি নাটক রচনা করেছেন, একানব্বই বছর বয়সি ব্রুক পরিচালিত এক ঘণ্টা দশ মিনিটের এই নাটকে চরিত্র মাত্র চারটি—যুধিষ্ঠির, কুন্তী, কাল ও মৃত্যু। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে পাপবোধের গ্লানিতে—বিশেষত ভ্রাতৃহন্তারকের দায়ভারে পীড়িত যুধিষ্ঠির এই নাটকের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। বইটি এখনও সংগ্রহ করে পড়ে উঠতে পারিনি।

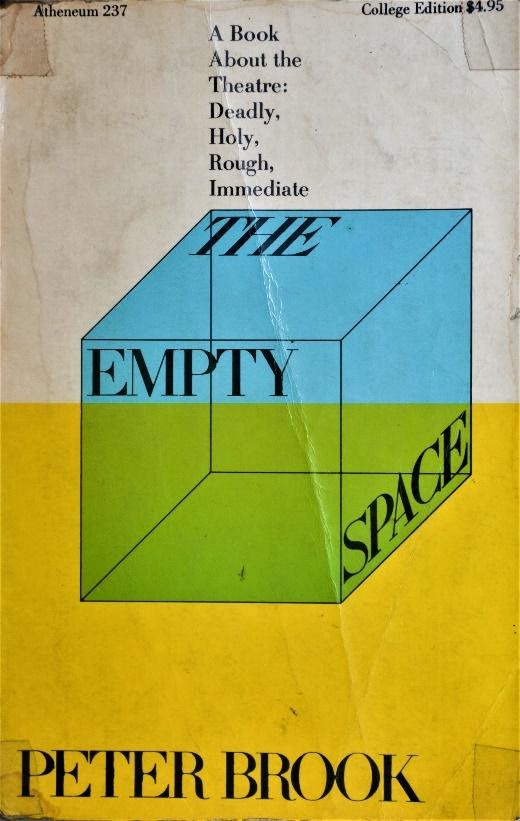

এ বছর ব্রুক-এর বয়স পঁচানব্বই হল, খবরে পড়ছি, গত বছরও মারি এলেন এস্তিয়েন-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি নতুন নাটক লিখেছেন, পরিচালনা করেছেন। নাটক দেখার সুযোগ হবে না, বইটি কবে হাতে পাব, অপেক্ষায় আছি। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে পরিচালক রূপে ব্রুক-এর নাট্যচর্যায় ব্যাপ্তি ও পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের আশ্চর্য করে। তার প্রথম পঁচিশ বছর অতিক্রম করে ১৯৬৮ সালে তাঁর সেই পরিক্রমার উপলব্ধিস্বরূপ তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বই ‘দি এম্প্টি স্পেস’। তাঁর অভিজ্ঞতাজারিত উপলব্ধির সারস্বরূপ তিনি থিয়েটারের যেন চারটি স্বরূপ নির্দেশ করেন: মারাত্মক (ডেড্লি), পবিত্র (হোলি), রুক্ষ (রাফ), প্রত্যক্ষ (ইমিডিয়েট)। ওই স্বরূপ-শিরোনামে চিহ্নিত চারটি অধ্যায়ে ব্রুক যেন তাঁর দেখা নাট্য অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে বর্ণনা করেছেন, আধুনিক থিয়েটারের নানা ধারা ও প্রবণতাকে বিচার করেছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টিসহ। স্তানিসলাভস্কির ‘বাস্তববাদী’ ধারা, ব্রেখ্ট্-এর ‘দ্বান্দ্বিক’ ধারা, গ্রোটভস্কির ‘পবিত্র’ ধারা, ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে প্রথাগত থিয়েটারের সমাবেশ, সবই ব্রুক-এর ‘পাঠে’, ‘বিচারে’ জারিত হয়ে থিয়েটারের এক সহজপাঠ হয়ে দাঁড়ায়। শেষ অধ্যায়ে ব্রুক তাঁর নিজের প্রযোজনা প্রক্রিয়া ও বিশেষত সেই প্রক্রিয়ায় মহলার সমগ্র চর্যা উদ্ঘাটন করে যেন যে-কোনো সমকালীন পরিচালকের পথনির্দেশ করেন, সঙ্গে সঙ্গেই এক স্বজনসম্ভাবনাময় সংশয়ও তুলে ধরেন; ধরিয়ে দেন, যে-কোনো নির্দেশককেই তাঁর বিশেষ অভিনেতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণের মধ্য দিয়েই প্রযোজনাটিকে লালন করে সম্পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে হয়, তার কোনো পূর্বনির্ধারিত বাঁধা নিয়মনীতি বা প্রয়োগপরিকল্পনা নেই। অবিরাম পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের এই দর্শনকে বিশ্লেষণ করতে করতে ব্রুক তিনটি সূত্রে এসে পৌঁছান: ‘রিপিটিশন’ (পুনঃসম্পাদন), ‘রিপ্রেজেনটেশন’ (মূর্তায়ন), ‘অ্যাসিস্টান্স্’ (সহযোগ) এই তিনটি শব্দের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে সেই তিনটি উপাদান যার প্রত্যেকটির প্রয়োজন হয় কোনো ঘটনাকে জীবনায়িত করতে। কিন্তু তবুও তার অন্তঃসার পূর্ণ হয় না, কেন-না যে-কোনো তিন শব্দই তো স্থিতীয়, যে-কোনো সূত্রই তো কোনো সত্যকে অনন্তকালের জন্য গচ্ছিত রাখার প্রচেষ্টা মাত্র। থিয়েটারে সত্য সদা গতিময়।

‘আপনি এই বইটা পড়তে পড়তেই এটি কালের নিরিখে অচল হয়ে যাচ্ছে। আমি যা একটা পরীক্ষারূপে শুরু করেছিলাম, এখনই তা বইয়ের পাতায় জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। বইয়ে যা সম্ভব নয় এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থিয়েটারের স্বভাব-ধর্ম। থিয়েটারে প্রতিবারই নতুন করে শুরু করা যায়। জীবনে এ এক অতিকথা মাত্র; আমরা কখনও কোনো কিছু সম্পন্ন করে তাকে আর পালটাতে পারি না। নতুন পাতা ফিরে আসে না, ঘড়ি ফিরে চলে না, দ্বিতীয় সুযোগ কখনও আসে না। থিয়েটারে প্রতিবারই স্লেট মুছে সাফ হয়ে যায়।’

‘দি এম্প্টি স্পেস’ বইটা দুবার কিনেছি, প্রথম বার পেংগুইন-এর ১৯৬৮ সালের সংস্করণ কিনে পড়ে চমৎকৃত হয়ে উচ্ছ্বাস ভরে কোনো থিয়েটারের বন্ধুকে পড়তে দিয়ে আর ফেরত পায়নি। ১৯৮১ সালে প্রথম বিদেশযাত্রায় নিউইয়র্কে কিনি এথিনিয়ম-এর ওই বছরের সংস্করণ। অবশেষে খুঁজে পাই হারানো বই অন্য রূপে!

মহাভারতের চিত্রভাষ্য শুরু হয় সূচনাপটের আবহে শর্মিলার মরমি ধ্রুবস্বরূপ সুরোচ্চারণে ‘অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতম হে’ গান দিয়ে।

(পিটার ব্রুক-পরিচালিত ‘দ্য মহাভারত’-এ শর্মিলা রায় পোমো-র কণ্ঠে গানটি শুনে নিন এখানে)

শেষ হয় অন্ত্যপটের আবহস্বরূপ সেই অমোঘ কণ্ঠের স্বরক্ষেপেই ‘শৃন্বন্ত বিশ্বে’ মন্ত্রোচ্চারণে।

(পিটার ব্রুক-পরিচালিত ‘দ্য মহাভারত’-এ শর্মিলা রায় পোমো-র কণ্ঠে ‘শৃন্বন্ত বিশ্বে’ শুনে নিন এখানে)

সমগ্র প্রযোজনায় আর কোথাও কোনো গানের অবকাশ নেই।পর্দার পট জুড়ে অগ্নিশিখার তাণ্ডব পেরিয়ে বনের মধ্যে ভাঙাচোরা দেয়াল, ইমারতের ভগ্নস্তূপের মধ্যে একটি কিশোরের প্রবেশ—ওই গানের আবহেই—অনুসন্ধায়ী পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে, চৌকাঠ পেরিয়ে এসে সে সম্মুখীন হয় ব্যাস-এর। ব্যাস তাকে প্রশ্ন করেন: “তুমি লিখতে জান?” কিশোর বলে, “না। কেন?” এক মুহূর্তে নীরব থেকে ব্যাস বলেন: “আমি এক মহাকাব্য রচনা করেছি। রচনা করেছি, কিন্তু এক বর্ণও লেখা হয়নি। আমি খুঁজছি এমন কাউকে যে লিখে নেবে আমি যা জেনেছি।” কিশোর তাঁর পরিচয় চায়। ব্যাস নিজের নাম উচ্চারণ করেন। কিশোর প্রশ্ন করে, “কী নিয়ে তোমার কাব্য?” ব্যাস-এর উত্তর: “তোমাকে নিয়েই আমার কাব্য।” বিস্মিত কিশোর: “আমাকে নিয়ে?” ব্যাস বলেন, “হ্যাঁ, তোমার জাতির কাহিনি, তোমার আদি পূর্বজরা কীভাবে জন্মেছিলেন, কীভাবে বড়ো হয়ে উঠলেন, কীভাবে এক ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হল। মানবজাতির কাব্যেতিহাস। তুমি যদি যত্ন ভরে শোনো, শোনা শেষ হলে তুমি অন্য মানুষ হয়ে যাবে। কাচের মতো স্বচ্ছ এই বৃত্তান্ত, কোনোকিছু বাদ পড়েনি এখানে। এতে সব দোষ ধুয়ে যায়, মস্তিষ্ক শানিত হয়, দীর্ঘ জীবন দেয়।” এই মুহূর্তেই পুরুলিয়া ছৌ-এর হাতির মুখোশ পরিহিত গণেশের প্রবেশ, হাতে লেখার উপকরণ। ‘মহাভারত’ লেখার চুক্তি হয় ব্যাস ও গণেশের। নির্ধারিত হয়ে যায় নাটকের কাঠামো। নাটক লেখা হতে থাকে, কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু কিশোরের অবিরাম প্রশ্নে, গণেশের প্রথম পাঠক তথা সমালোচকের বুদ্ধিবাহিত প্রস্তাবে-উপদেশে কাহিনি তার দিগ্দিগন্ত খুঁজে পায়।

এখানে দেখুন পিটার ব্রুক-পরিচালিত ‘দ্য মহাভারত’-এর প্রথম দৃশ্যসংলাপে, বর্ণনায় কারিয়ের এক-একটি অসাধারণ মুহূর্ত তৈরি করেন। দ্যূতক্রীড়ান্তে যুধিষ্ঠিরের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর দুঃশাসন-ভীম, অর্জুন-কর্ণ, পরস্পরকে কঠিন প্রতিশোধের সংকল্পে উৎপ্রাসন করলে কৌরবেরা প্রস্থান করেন, তখনই কুন্তী প্রবেশ করে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেন, “পুত্র আমার, সবাই একই প্রশ্ন করছে, তুমি এই দ্যূতক্রীড়ায় যোগ দিতে সম্মত হলে কেন?” যুধিষ্ঠির প্রশ্নের উত্তর দেন না। কুন্তী প্রশ্নে অবিচল, “কীসে তোমায় টানল? সুখ? পাপ? ভয়? যেমনভাবে পার যুদ্ধ এড়াতে চাইছিলে বলে?”

যুধিষ্ঠির কুন্তীর দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলেন, “এবার আমাদের যেতে হবে।”

কুন্তী আবার প্রশ্ন করেন, “কিন্তু এই ঘোর বিপর্যয়ের কারণ কী? কে ভেবেছিল এমনটা ঘটতে পারে? এমন বিপর্যয় এত স্বল্পকালের মধ্যে!” অর্জুনকে লক্ষ করে তাঁর প্রশ্ন, “আর অর্জুন? কর্ণের প্রতি তোমার এমন বিদ্বেষ কেন? কী হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।” অর্জুন কোনো উত্তর দেয় না।

ভীষ্ম বলেন, “কুন্তী, তুমি ওদের সঙ্গে নির্বাসনে যেতে পারবে না। তুমি আমার কাছেই থাকবে।” পাণ্ডবেরা যখন নিষ্ক্রান্ত হন, তখনও কুন্তী পাণ্ডবদের উদ্দেশে বলেই চলেছেন, “ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, বনে কীভাবে তোমরা বাঁচবে?”

কুন্তীর বিলাপ, কুন্তীর প্রশ্ন উপেক্ষা করে পাণ্ডবেরা বেরিয়ে যান। ভীষ্মের উপর ভর করে কুন্তীও নিষ্ক্রান্ত হন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, ব্যাস ও কিশোরটি মঞ্চে থেকে যান। গণেশ প্রবেশ করেন।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ডাকেন, “ব্যাস!” ব্যাস উত্তর দেন, “আমি এখানে।” ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “ওদের নিষ্ক্রমণ বর্ণনা করো।” এবার ব্যাস বর্ণনা করে যান, “ওরা খালি পায়ে হেঁটে চলেছে। সারা নগরী ওদের নীরবে লক্ষ করছে। সামনে চলেছে যুধিষ্ঠির। তারপর ভীম, তার দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ তার দুই বাহুতে। প্রতি পদক্ষেপে অর্জুন ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে বালির মেঘ। সহদেব ও নকুল আপাদমস্তক ধুলো-কাদায় মণ্ডিত। সবশেষে চলেছে দ্রৌপদী, তার মাথা মাটির দিকে নত।”

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেন, “কেন? ওদের এই দেহভঙ্গির অর্থ কী?”

ব্যাস উত্তর দেন, “ভীম তার বাহুর ব্যায়াম করছে, পৃথিবীর সবলতম তার বাহুদ্বয়। অর্জুন তার পদক্ষেপে যে বালুকণা ছেটাচ্ছে, তাতেই সে দেখছে ছুটন্ত সহস্র শর। যমজেরা তাদের রূপ গোপন করেছে, যাতে কোনো নারী লোভে পড়ে তাদের অনুসরণ না করে।”

গান্ধারী যোগ করেন, ‘রক্তচিহ্নিত তার সজ্জায় দ্রৌপদী অস্ফুটস্বরে বলছে, “একটা দিন আসছে যেদিন আমরা দেখব, বিধবারা তাদের সন্তানদের মৃত্যুর পর তাদের রজঃস্রাবের দিন চুল খুলে দিয়ে তাদের কান্নায় শীতল শবদেহের সারিকে সম্মান জানাচ্ছে।” ’

ব্যাস পর্ব শেষ করেন: “আমি ওদের আর দেখতে পাচ্ছি না।” রাজা-রানি বেরিয়ে যান। গণেশ পাশার গুটি তুলে নিয়ে ব্যাস ও কিশোরের সঙ্গে খেলতে শুরু করেন।মহাকাব্যের পুনঃকথনের জন্য কারিয়ের এই বিচিত্র রচনারীতি চয়ন করেছেন যাতে আখ্যানের একাধিক স্তরের স্পর্শে-সংঘাতে পুরাতন কাহিনি সঞ্জীবিত হয়। ব্যাসের কল্পনায় কাহিনি তৈরি হয়ে ওঠে; স্রোতা ও দর্শক দুই ভূমিকাতেই কিশোর ও গণেশ; কিশোর ভবিষ্যতের মানুষ তথা পুরাকাহিনির পাঠক; ব্যাস এই কাহিনির নির্মাতা-রচয়িতা; মাঝে মাঝে তিনি তাঁর চরিত্রদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন, কখনও বাধাও দেন, আবার তাঁদের আচরণ বিচারেও প্রবৃত্ত হন। রচয়িতার সৃষ্টিকর্মে কখনও কুশীলবেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বাধীন চরিত্র হয়ে ওঠে, কখনও রচয়িতার কল্পমায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সেই মায়ালোকের অন্তর্গত হয়ে যায়; সেই মায়াবৃত্তান্ত তখন দৃশ্যকাব্য।

শেষ দুটি মায়াদৃশ্যের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করার লোভ সামলাতে পারছি না। তার প্রথমটির শিরোনাম: ‘নদীর ধারে’। দীর্ঘযাত্রার ধুলোর প্রলেপে সমাকীর্ণ কুন্তী, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ। গান্ধারী প্রশ্ন করেন, “আমরা কি বনে?” কুন্তী বলেন, “হ্যাঁ।” গান্ধারী বলেন, নদীর ধ্বনি শুনছি!” কুন্তী বলেন, “হ্যাঁ, কাছেই।” গান্ধারী বলেন, “মৃত্যুভয়হীন আমরা এখানেই আমাদের শেষ দিনগুলি যাপন করব।” ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “রাজারা একাকিত্বে জীবন সমাপন করতে পারলে তাঁদের শান্তি।” গান্ধারী কিছুই ভুলতে পারেন না, “সেই মহাযুদ্ধের পর ছত্রিশ বছর কেটে গেছে, এখনও ইস্পাতের ঝনঝন আর নরমাংসের আর্ত চিৎকার আমি শুনতে পাই।” কুন্তী বলেন, “কৃষ্ণ মৃত। কাল রাতে চাঁদকে ঘিরে আলোর বলয় ঘুরছিল।” গান্ধারী প্রশ্ন করেন, “আর কী?” কুন্তী যা চাক্ষুষ দেখেছেন: “বিদ্যুৎ ঝলকে বিদ্ধ লৌহ আকাশ, নদীপথ-বিচ্যুত নদীজলধারা।” গান্ধারী টের পেয়েছেন, “প্রতিদিন বায়ু আরও বেগবতী।” কুন্তী দেখেছেন, “ইঁদুরদের সংখ্যা বাড়ছে, তারা নিদ্রিত মানুষদের চুল চিবিয়ে খাচ্ছে। রান্নাঘরে খাদ্য কৃমিকীটে আকীর্ণ। অগ্নিশিখা বামমুখী।” গান্ধারী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেললে? তুমি কি দুঃখ পাচ্ছ?’’ গান্ধারী বলেন, “ও দীর্ঘশ্বাস দুঃখের দীর্ঘশ্বাস নয়। এখানকার সব গন্ধই আমার শৈশবকে ফিরিয়ে আনে।” ধৃতরাষ্ট্র বোঝেন, “তুমি নিশ্চয়ই প্রতিদিন তোমার জন্মের সেই সুন্দর দেশের জন্য হা-হুতাশ করেছ।” গান্ধারীর জবাব, “না, যেদিন আমি তোমায় বিবাহ করেছি, আমি সেদিনই আমার অন্য সব ভাবনাকে হত্যা করেছি।” ধৃতরাষ্ট্র মানতে চান না: “আমি তোমায় বিশ্বাস করি না।” গান্ধারী চুপ করে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “তোমায় ঠকানো হয়েছিল। আমি যে অন্ধ সেকথা না জানিয়ে তোমার বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। আমি তোমার জীবন ধ্বংস করেছি।” গান্ধারী বলেন, “তুমি প্রথমে ভেবেছিলে, আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারব না, আমি আমার চোখের পটি খুলে ফেলব। তুমি আমাকে পটি খুলে ফেলতে আদেশ করতেই পারতে। তুমি তো রাজা, তুমি তো আমায় একবার বলতেই পারতে, তোমার সন্তানদের অন্তত একবার দেখো। তুমি কিন্তু কখনও তাও একবার বলনি।” ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “আমি তোমার তোমার রাগের আঁচ পেতাম। সবসময় আমার বড়ো কাছে সেই আঁচ পেতাম।” গান্ধারী কোনো কথা বলেন না। ধ্রতরাষ্ট্র বলেন, “আমাদের জীবন তো প্রায় শেষ হয়েই এল, এবার তোমার পটি খুলে ফেল।” গান্ধারীর জবাব, “না।” ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “তুমি তোমার চোখ বন্ধ রেখে মরতে পার না। খুলে ফেল তোমার চোখের পটি। আমি তোমায় আদেশ করছি।” গান্ধারী আদেশ মানেন না। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেন, “খুলেছ?” গান্ধারী মিথ্যা বলেন, “হ্যাঁ।” ধৃতরাষ্ট্রের জেরা, “কী দেখছ?” গান্ধারী বলেন, “স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আলোর সঙ্গে আমার সঙ্গে আমার চোখকে মানিয়ে নিতে হবে না?” ধৃতরাষ্ট্র জেদ ধরে আছেন, “এবার?” গান্ধারী বলে যান—এখনও মিথ্যা: “হ্যাঁ, এবার এক-একটা আকার যেন চিনতে পারছি, গাছ, আকাশ, দুটো পাখি উড়ে গেল।” এবারে কুন্তীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করে গান্ধারী বলেন, “তুমি কি কুন্তী?” কুন্তী বলেন, “হ্যাঁ, আমি।” গান্ধারী বলেন, “আমি তোমায় কখনও দেখিনি।” কুন্তী বলেন, “আমি তোমার চোখের দৃষ্টি কখনও জানিনি।” গান্ধারী চিৎকার করে ওঠেন, “আ—!” ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “কী?” গান্ধারী বলেন, “আমি এইমাত্র দেখলাম, একটা সমগ্র বাহিনী নদী থেকে উঠে এল। আমার সব ছেলেরা, তারা হাসছে, তাদের সব ক্ষত সেরে গেছে, তারা সবাই একজোট। অসংখ্য মানুষের এক তরঙ্গ আকাশমুখী, শ্বেতশুভ্র। আর তাদের দেখতে পাচ্ছি না। নদীর জল নীরবে নিপাট মিলে গেল আবার।”

ধৃতরাষ্ট্র আঁচ করেন, “বনে কোথায়ও আগুন লেগেছে।”

গান্ধারী বলেন, “সকাল থেকেই ধোঁয়ার আঁচ পেয়েছি। পলায়মান পশুদের আর্ত চিৎকার শুনেছি।”

কুন্তী বলেন, “আগুনটা আমাদের দিকেই আসছে।” সামান্য কিছুক্ষণ নীরবতার পর আগুন জ্বলে ওঠে।

গান্ধারী বলেন, শেষপর্যন্ত তোমার হাত ধরে থাকা যতটা শক্ত হবে ভেবেছিলাম, তা তো হল না।”

ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “নদীতে ঝাঁপ দাও।”

গান্ধারী বলেন, “আমি আগুনের শ্বাস পাচ্ছি।”

ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “নদী পার হয়ে চল, জীবন বাঁচাও।”

গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বনের দিকেই টেনে নিয়ে চলেন। গান্ধারী বলেন, ‘‘চলো, আমরা দুজনেই আগুনের দিকে এগিয়ে যায়। আমার কাঁধে তোমার হাত রাখো।” ধৃতরাষ্ট্র নীরবে গান্ধারীকে অনুসরণ করেন। কুন্তীর দিকে ফিরে গান্ধারী বলেন, “যদি চাও, কুন্তী, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসতে পারো।” কুন্তী সহগামিনী হন। তিনজনেই আগুনের দিকে এগিয়ে যান।

‘শেষ মায়াদৃশ্য’ নাটকের শেষ দৃশ্য।

দীর্ঘ পর্বতারোহণে শ্রান্ত, শীতে কম্পমান বৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ, তাঁর কোলে কুকুর। ব্যাসই তাঁকে বাধা দেন, “স্বর্গে কুকুরের স্থান নেই। ওকে ছেড়ে এসো, তাতে কোনো নিষ্ঠুরতা নেই। তোমার ভাইয়েরা এখানে এসে গেছে। প্রবেশ করো, ওদের সঙ্গে যোগ দাও। কুকুরকে ছেড়ে দাও।” যুধিষ্ঠির দ্বিধাগ্রস্ত, “আমাকে ভালোবাসে, একান্তই একা, একটা অসহায় প্রাণীকে ত্যাগ করব? সে আমি পারব না। আমি একে নিয়েই থেকে যাব বাইরে এই বরফশীতল বাতাসে।”

ব্যাস বলেন, “প্রবেশ করো। এই কুকুর ধর্মেরই আর-এক রূপ, তোমার পিতা। তোমার মনে আছে অনেকদিন আগে ইনিই সরোবরের রূপ ধারণ করেছিলেন? উনি তোমায় চিরদিন অনুসরণ করেছেন, তোমার উপর লক্ষ রেখে গেছেন। ওরই সঙ্গে তুমি প্রবেশ করো কল্পনাতীত প্রদেশে।”

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন, “আমি কি আমার দেহ নিয়ে প্রবেশ করতে পারি?”

ব্যাস বলেন, “হ্যাঁ, এসো।” যুধিষ্ঠির স্বর্গের চৌকাঠ পেরোতেই তাঁর সামনে হঠাৎ উপস্থিত দুর্যোধন, সহাস্য মুখে, জমকালো পোশাকে, সঙ্গে সহাস্য মুখ দুঃশাসন, তাঁদের হাতে মদিরাপাত্র।

যুধিষ্ঠির: “ও কি দুর্যোধন?”

ব্যাস: “হ্যাঁ।”

যুধিষ্ঠির: “ও এখানে?”

ব্যাস: “ওর সঙ্গে ওর ভাইরাও এখানে, ওর সমগ্র পরিবার।”

যুধিষ্ঠির: “ওরই কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে, আর ও পৌঁছে গেছে এখানে? ও পান করছে? হাসছে? ওকে দেখে তো সুখীই মনে হয়?”

ব্যাস: “ও সুখী, ও শান্ত। এখানে সব ঘৃণা অন্তর্হিত হয়। ওকে চুম্বন করো।”

যুধিষ্ঠির: “আমাকে বোলো না ওকে চুম্বন করতে। আমি পারব না। এই হন্তারক যদি এখানে স্থান পেয়ে থাকে, আমার ভাইয়েরা কোথায়? আমি যদি আমার পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তবে এ কি করে আমার স্বর্গ হয়? আমি তাদের দেখতে চাই।”

ব্যাস: “এসো আমার সঙ্গে, তুমি তাদের দেখা পাবে।”

যুধিষ্ঠির দূত ব্যাসকে অনুসরণ করে প্রবেশ করেন ক্রমঘনায়মান গভীরতার অন্ধকারে। তিনি প্রশ্ন করেন, “এ তুমি কোথায় আমাকে নিয়ে চলেছ?”

ব্যাসের উত্তর, “যেখানে তোমার ভাইয়েরা রয়েছে। এসো।” যুধিষ্ঠির সংশয়পীড়িত: “কোথায় পৌঁছেছে এই পথ? এ কী ভয়ংকর দুর্গন্ধ! সব কী ঘোর কালো। কুয়াশায় পচনের দুর্গন্ধ!” এখনও ব্যাসের ওই একই কথাঃ “আমাকে অনুসরণ করো।” যুধিষ্ঠির বলেন, “আমি দেখছি শুধু ছিন্নবিছিন্ন নরমাংস, রক্ত।”

ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করে দেন, “খুব সাবধান, এখানে তুমি অতিশয় ভালুক ও লৌহচঞ্চুধারী পাখিদের মুখোমুখি হতে পারো।” যুধিষ্ঠির বলেন, “আমার তো চোখে পড়ছে শুধু কর্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রক্তস্রাবী অন্ত্র। আমরা কোথায়? আমার ভাইয়েরা কোথায়?” ব্যাস বলেন, “আরও কিছুটা দূরে। আমি এখানে থাকছি। তুমি আর-একটু এগিয়ে যাও। দুর্গন্ধ যদি সহ্য করতে না পারো, তুমি আমার সঙ্গে ফিরে যেতে পারো।” সামনের ঘন ছায়ার মধ্য থেকে বিলাপের স্বর উঠে আসে। যুধিষ্ঠির কান পেতে শোনেন। কর্ণের স্বর উঠে আসে ছায়ার আড়াল থেকে, “যুধিষ্ঠির, যেও না।” তারপরই দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর, “থাকো আমাদের সঙ্গে।” ভীমের কণ্ঠ, “তুমি নিয়ে এসেছ তাজা বাতাস।” অর্জুনের মিনতি, “থাকো।” দ্রৌপদী বলেন, “তুমি এখানে থাকলে আমাদের যন্ত্রণা লাঘব হয়।” যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন, “তোমরা কারা? তোমরা কারা কথা বলছ?” একে একে উত্তর আসে, “আমায় চিনতে পারছ না? আমি কর্ণ, তোমার ভাই।” “আমি অর্জুন।” “আমি ভীম।” “আমি নকুল।” “আমি সহদেব।” “আমি দ্রৌপদী। আমরা সকলেই এখানে।” এইবার যুধিষ্ঠির তাঁদের দেখতে পান, তাঁদের চিনতে পারেন।”

বিস্মিত, আর্ত যুধিষ্ঠির ভেঙে পড়েন, “তোমরা! এখানে! শটিত শবরাশির পূতিগন্ধের মধ্যে। এ কার সিদ্ধান্ত? আমি কি জেগে আছি? এ কি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে কোনো দুঃস্বপ্ন? কী কাজে লেগেছে আমার জীবন? আমার বিবেকী সংশয়? আমার সব প্রয়াস? আমার চিন্তা? আমি পরের সাহায্যে যা-কিছু করেছি? আমি এমনভাবে প্রবঞ্চিত হলাম কেন? আমি যদি আমার পূর্বচিন্তা মতো বনের মধ্যে হারিয়ে যেতাম, তবেই কি সমীচীন হত? ভয়ংকর যুদ্ধ যদি আমি পরিহার করতাম? আমার পরিবারকে পরিত্যাগ করতাম? কুকুরটাকে ত্যাগ করতাম? কী প্রত্যাশিত ছিল আমার কাছে? অনীহা? শীতল অস্বাভাবিক হৃদয়? আমি আর ওই ঊর্ধ্বলোকে যাব না। আমি এখানেই থাকব আমার ভাইদের সঙ্গে। যান, দেবতাদের বলে দিন, আমি ক্ষোভক্লিষ্ট। আমি তাঁদের ঘৃণা করি। বলে দিন, আমি তাঁদের অস্বীকার করি।” ব্যাস ধীরে যুধিষ্ঠিরের কাছে আসেন, গণেশের পুনরাবির্ভাব ঘটে তাঁর লেখালেখির সরঞ্জাম সহ।

ব্যাসের শেষ উচ্চারণ, অতঃপর শেষ আবাসের অধিকর্তা বললেন, “চিৎকার বন্ধ করো। তুমি স্বর্গও দেখনি, নরকও দেখনি। এখানে কোনো সুখ নেই, কোনো শাস্তি নেই, কোনো পরিবার নেই, কোনো শত্রু নেই। পুনরুজ্জীবিত হও প্রশান্তিতে। এখানে চিন্তারও যেমন শেষ, তেমনই কথারও। এই ছিল অন্তিম মায়া।” কথাগুলো লিখতে লিখতে গণেশ পুনরুচ্চারণ করেন, “এই ছিল অন্তিম মায়া।”

এইবার যুধিষ্ঠির অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন তাঁর ভাইদের, দ্রৌপদী ও কুন্তীকে, সবাই সহাস্য, অক্ষত। অন্য সব চরিত্রও ফিরে আসেন, সবাই শান্ত, নিশ্চিন্ত।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন, গান্ধারী খুলে ফেলেছেন তাঁর চোখের পটি। তাঁরা নদীতে হাত-পা ধুয়ে নিয়ে মঞ্চের বাদ্যযন্ত্রীদের পাশে বসেন। যন্ত্রীরা সুর তোলেন। আহার্য পরিবেশিত হয়। রাত্রের অন্ধকার ধীরে তাঁদের ঢেকে দেয়।

এখানে শুনুন পিটার ব্রুক-পরিচালিত ‘দ্য মহাভারত’-এর শেষ দৃশ্যে যন্ত্রীদের সেই সুর১৯৮২ সালে কলকাতায় পিটার ব্রুক তাঁর ‘মহাভারত’ আবিষ্কারের কাহিনি বলেছিলেন। ১৯৬৫ সালে যখন তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে ‘ইউএস’ নাটক তৈরি করছেন, দু-মাসের মধ্যে প্রযোজনা সম্পূর্ণ হবে এই কড়ারে তিনি রোজ তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে মহলা করছেন, হাতে কোনো লিখিত নাটক নেই, রোজই দুপুরের খাওয়ার অবকাশে তিনি এক একজন অতিথিকে ডেকে আনেন, তাঁরা শোনান তাঁদের ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। একদিন চলে আসেন এক তরুণ ভারতীয়। তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা নেই ভিয়েতনামের। তিনি এনেছেন পাঁচ পৃষ্ঠার একটি নাটক, তার অবলম্বন সেই মুহূর্তটি যখন সামনে সমাবিষ্ট আত্মীয়কুলকে দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, “আমি কেন অস্ত্রধারণ করব এদের বিরুদ্ধে?” ‘মহাভারত’-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সেই কৌতূহলই ব্রুক-কে টেনে নিয়ে গিয়েছিল প্যারিস-এর লেফ্ট্ ব্যাংক-এ ভারততত্ত্ববিদ ফিলিপ লাভাস্তিন-এর বাড়িতে। ঘর ভরতি মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত ডাঁই করা বইয়ের স্তূপের মধ্যে লাভাস্তিন! জঁ ক্লোদ কারিয়ের তাঁর ‘মহাভারত’ নাট্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, “১৯৭৫ সালের এক সন্ধ্যায় সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক লাভাস্তিন আমাকে আর পিটার ব্রুক-কে শোনাতে শুরু করলেন ‘মহাভারত’-এর কাহিনিমালা। আমরা মুগ্ধ। পাঁচ বছর ধরে আমরা নিয়মিত মিলিত হয়েছি। তাঁর কবিতাপাঠ আমরা শুনে গেছি, পড়িনি কিছু। আমি নোট নিয়ে গেছি।” পাশাপাশি চলে গবেষণা।

পিটার ব্রুক শোনাচ্ছেন ‘দ্য মহাভারত’ তৈরির সেই গোড়ার কথা, এখানে শুনুন১৯৮২-এ ব্রুক ও কারিয়ের আমাদের জানান, তাঁরা ভারত ঘুরে দেখতে চান, এদেশে কীভাবে, কতভাবে ‘মহাভারত’-এর কাহিনির নাট্যায়িত পরিবেশনা ঘটে। পূর্ব ভারতে সেই বাছাইয়ের ভার পড়ে আমার উপর। আমি প্রস্তাব করি, ময়ূরভঞ্জ, সেরাইকেলা ও পুরুলিয়ার ছৌ দেখা যাক। ওঁদের হাতে বেশি সময় নেই। আমার প্রয়াত বন্ধু পশুপতি মাহাতো—নৃতত্ত্ববিদ ও লোকসংস্কৃতির তন্নিষ্ঠ বিদ্বান—আমার অনুরোধে তিনটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দেন, ময়ূরভঞ্জ ও পুরুলিয়া গ্রামে, সেরাইকেলার রাজবাড়ির অঙ্গনে। সঙ্গী হন আমাদের। একটি বড়ো গাড়িতে ব্রুক, কারিয়ের, মারি এলেন এস্তিয়েন, তোশি ৎসুচিতোরি, পশুপতি ও আমি দুদিনের ঝটিতি সফরে এই ছৌ দর্শন সমাধা করি।

শুরুতেই একটা ভুল বোঝাবুঝিতে আমি একটু শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। ময়ূরভঞ্জের গ্রামে গিয়ে যখন আমরা পৌঁছেছি বিকেলে সাড়ে চারটে নাগাদ, দেখি গ্রামের মাঝখানে এক খাটিয়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন ছৌ নর্তক। দুজন শিল্পী তাঁর শরীরে রঙিন তুলি দিয়ে ডোরায় ডোরায় অলংকরণ করে চলেছেন। ছোটো গ্রাম, গ্রামের সবাই, পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, শিশু গোল হয়ে ঘিরে সেই অঙ্গসজ্জা দেখছেন, নীরব, শান্ত অভিনিবেশে। একটু পরেই অধৈর্য হয়ে ওঠেন পিটার ব্রুক, “ওদের তো এতক্ষণে নাচ শুরু করার কথা, তাই তো কথা ছিল। দেরি করছে কেন?” তাঁর রুষ্ট বিরক্তি কথায় ঝরে পড়ছে। খারাপ লাগে আমার, সেই ঔপনিবেশিক মেজাজ! আমি তাঁকে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলি, “অনুষ্ঠান তথা আচার শুরু হয়ে গেছে। এই নাচের যেখানে উৎস, সেখানে গোটা গ্রামের স্বার্থে তাদেরই সকলের হয়ে ঝুঁকি মাথায় তুলে নিয়ে একজন মানুষ তাঁর সতর্ক চলনের ছন্দে, গতিভঙ্গির কলাকৌশলে, নিজেকে সশক্ত করে বনে ঢোকেন, গ্রামের জন্য শাকসবজি, পশুপাখির মাংস, সংগ্রহ করে আনতে। সেই অভিযানের আবশ্যিক উপকরণ তাঁর পদক্ষেপের বনগত ছন্দ ও পদপাত, গাঁয়ে লতাপাতার সঙ্গে অভিন্ন রেখাঙ্কন। যা দেখছেন, সারা গ্রাম তাঁদের সন্তানকে সসম্ভ্রমে প্রস্তুত করে দিচ্ছেন, তাঁকে শক্তি দিচ্ছেন, তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। সেই সামাজিক শক্তি আহরণ করে আস্বাদন করছেন এই নর্তক, আজও সেই অতীত উৎসের স্মৃতিতে।” ব্রুক-কে ধরিয়ে দিই ইতিহাসের সেই যাত্রা। ওই দু-দিনে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি।

হাইওয়ে ধরে ফেরার পথে এক চায়ের ঢাবায় বসে আমার ‘দি এম্পটি স্পেস’-এর কপিটা অটোগ্রাফের জন্য ব্রুক-এর হাতে ধরিয়ে দিই। ব্রুক লিখে দেন, “আমাদের একত্র যাত্রার স্মৃতিতে আমাদের যাত্রা ছিল রুক্ষ, ততটা পবিত্র নয়, কিন্তু মেলে ধরেছিল অনেক শূন্য পরিসর—দুই চূড়ান্ত প্রান্তসীমায়—কখনও মারাত্মক, নয়তো বিপ্রতীপে প্রত্যক্ষ দুরন্ত জীবন্ততায়। শেষ পর্যন্ত জীবনেরই তো জয়জয়কার।”

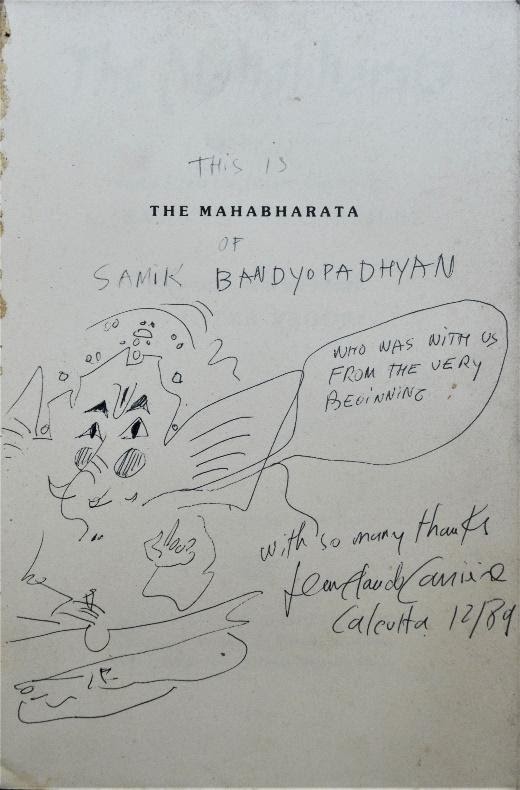

১৯৮৯ সালে ব্রুক ও কারিয়ের আবার যখন কলকাতায় এলেন, ‘মহাভারত’-এর চিত্রভাষ্য নিয়ে ছবি দেখানো হল, কর্মশালা হল, ততদিনে আমি সংগ্রহ করে ফেলেছি কারিয়ের-এর চিত্রনাট্য ব্রুক-এর ইংরেজি অনুবাদে। অটোগ্রাফ চাইলাম কারিয়ের-এর। তিনি গণেশের ছবি এঁকে মজা করে ‘দ্য মহাভারত’ ছাপা কথা দুটোর উপরে লিখলেন ‘এই সেই’ মহাভারত ‘শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে আমাদের সঙ্গে ছিল একেবারে শুরু থেকেই’—ছবিতে ইঙ্গিত, যেন গণেশের মতোই—‘প্রভূত ধন্যবাদসহ।’

পিটার ব্রুক পরিচালিত ‘দ্য মহাভারত’-এর চলচ্চিত্রভাষ্যটি এখানে দেখুন

The Empty Space. Peter Brook. Touchstone.

বইটি অনলাইন কেনা যেতে পারে এখানে https://www.amazon.in/Empty-Space-Theatre-Deadly-Immediate/dp/0684829576

The Mahabharata. Jean Claude Carriere. Methuen Drama, India.

বইটি কেনা যেতে পারে এখানে https://www.amazon.in/Mahabharata-Jean-Claude-Carri%C3%A8re/dp/9386349485

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

এই বিভাগের লেখাগুলি হোয়াটসঅ্যাপে পেতে চাইলে এখানে ক্লিক করে 'পড়াবই'এর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

santosh banerjee | ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ ১৭:০১100988

santosh banerjee | ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ ১৭:০১100988 খুব মূল্যবান প্রতিবেদন !!খুবই মূল্যবান ! তাদের কাছে ..যারা নাট্য কর্মী ।..যারা নাট্যকর্ম কে সমাজের দর্পন মনেকরেন।.যারা এখনো বিশ্বাস করেন যে এই মাধ্যম টা কে ব্যবহার করা যায় পৃথিবী কে শিল্প -সংস্কৃতি গত ভাবে আরো সমৃদ্ধ করতে ।.. আর যারা মহাভারত কে একটা সামান্য ধৰ্ম গ্রন্থ হিসেবে দেখেন না ।।.এটা কে হিন্দু ধর্মের একটা শানিত অস্ত্র বা যন্ত্র বলে মনে করেন না ..মনে করেন না ...এটা দিয়ে সমাজে কু সংস্কার আর ভেদাভেদ তৈরি করা যায় !!!এবং এই প্রতিবেদন টা প্রচণ্ড সময়োপযোগী

-

Ranjan Roy | ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ ০৬:২৫100995

গুরুর অ্যাডমিনদের ধন্যবাদ।

মনীষা বসু। | 2405:201:800a:c845:f5e5:700d:d05:***:*** | ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ ০৮:০৫101008

মনীষা বসু। | 2405:201:800a:c845:f5e5:700d:d05:***:*** | ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ ০৮:০৫101008তথ্যাদিসহ এমন লেখা পড়ে সমৃদ্ধ হলাম।

দীপ্ত চক্রবর্তী | 103.115.***.*** | ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ ১৫:০৪101028

দীপ্ত চক্রবর্তী | 103.115.***.*** | ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ ১৫:০৪101028খুবই গুরত্বপূর্ণ একটি লেখা।

কল্লোল ভট্টাচার্য | 2409:4061:2e0c:e742:b91d:6249:485e:***:*** | ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ ১৮:৪৯101029

কল্লোল ভট্টাচার্য | 2409:4061:2e0c:e742:b91d:6249:485e:***:*** | ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ ১৮:৪৯101029শমীক স্যার লেখাটি পড়লাম। দুর্দান্ত। ২০১৩ সালে আমাদের তেপান্তর নাট্য গ্রামে বসে উনি আমাদের নাট্য দলের নাট্য শিল্পী দের শুনিয়ে ছিলেন পিটার ব্রুক এবং তার মহাভারত নির্মানের এই সব কথা। আমরা একসাথে সেদিন দেখেছিলাম মহাভারত। মনে পড়ে গেল সেই সব কথা।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... dc, kk, দ)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।