- বুলবুলভাজা খ্যাঁটন খানা জানা-অজানা খাই দাই ঘুরি ফিরি

-

রসনামঙ্গল – ২

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

খ্যাঁটন | খানা জানা-অজানা | ০১ অক্টোবর ২০২০ | ৪৪১৮ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন)  বাংলা লিখিত সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের যুগ থেকে কোম্পানি-রাজের পত্তন পর্যন্ত রচিত নানা বাংলাগাথা চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়র রঙিন বিবরণে ভরপুর। উঠে আসে বাঙালির রসনা-সংস্কৃতির বিবর্তনের ছবি। এ কিস্তিতে নিরামিষ ভূরিভোজ। লিখছেন ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

বাংলা লিখিত সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের যুগ থেকে কোম্পানি-রাজের পত্তন পর্যন্ত রচিত নানা বাংলাগাথা চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়র রঙিন বিবরণে ভরপুর। উঠে আসে বাঙালির রসনা-সংস্কৃতির বিবর্তনের ছবি। এ কিস্তিতে নিরামিষ ভূরিভোজ। লিখছেন ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

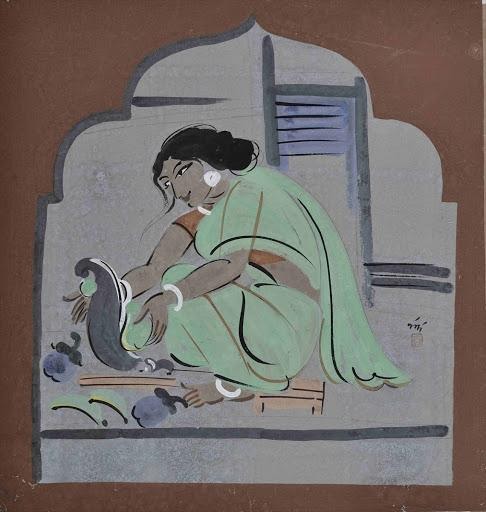

‘সবজি কাটা’। নন্দলাল বসু। ১৯৩৮। ছবি সৌজন্য ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট।কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে চৈতন্যদেবের নিরামিষ আহারের বিবরণ দিয়েছেন—

“বর্তিসা কলার এক আঙ্গেটিয়া পাত,

ঊণ্ডারিত তিন মান তণ্ডুলের ভাত।

পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল,

চারিদিকে পাতে ঘৃত বাহিয়া চলিল।

কেয়া পাতের খোলা ডোঙ্গা সারি সারি,

চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি।

দশবিধ শাক নিম্ব তিক্ত শুক্তার ঝোল,

মরিচের ঝালে ছেড়াবড়ি বড়া ঘোল।

দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেশারী নাফরা,

মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বিবিধ শাকেরা।

ফুল বড়ি ফল মূলে বিবিধ প্রকার,

বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ির ব্যঞ্জন অপার।

নব নিম্ব পত্র সহ ভ্রষ্ট বার্তকি,

ফুল বড়ি, পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।”

নিমবেগুন থেকে বড়িবিলাস, শাক থেকে শুক্তো যাবতীয় নিরামিষ রান্না ছিল বৈষ্ণবদের অন্যতম পছন্দের। নয়তো নিমাই সন্ন্যাস যাত্রাপালার বিখ্যাত সেই হাসির গানেই শাক্ত ভার্সেস বৈষ্ণব লড়াইকে পোক্ত করতে এমন লেখেন প্রাচীন গীতিকার?

“বোষ্টমগিরি কি ঝকমারি, নাকে কানে খত!

খেয়ে থোড় মোচা আর কুমড়োর ডাঁটা ঘুরে গেছে মত!”

আঙোট কলাপাতায় বাড়া ভাত আর কেয়াপাতার ডোঙার বাটিতে পরিবেশিত রকমারি নিরামিষ পদে শাকের পরে এসেছে শুক্তোর কথাও।

বাঙালির শুক্তোপ্রীতি এমনই যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ভিখারি শিবের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে—

‘‘শাক নাই, শুক্তো নাই, ব্যঞ্জনও নাই, চাউল বাড়ন্ত, তবে ফ্যান–ভাত চাই’’

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খুল্লনার রান্নার বিবরণে লিখেছেন শুক্তো রান্নার পদ্ধতি—

“বেগুন কুমড়া কড়া, কাঁচকলা দিয়া শাড়া

বেশন পিটালী ঘন কাঠি।

ঘৃতে সন্তলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথী

শুক্তা রন্ধন পরিপাটী।।”আবার অভয়ামঙ্গলে পার্বতীর কাছে শিবের খাদ্যতালিকা পেশের খবর। সেখানেও সুকুতার কথা—

“আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।

নিমে সিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত।।

সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।

কুমড়া বার্তাকু দিয়া রাঁধিবে প্রচুর।।”

পদ্মপুরাণে বেহুলার বিয়ের নিরামিষ খাবার থেকে শুরু করে চৈতন্যচরিতামৃত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও বাইশ রকমের নিরামিষ পদের মধ্যে শুক্তুনিকে পাওয়া যায়।

বাঙালির পঞ্চব্যঞ্জনের সমারোহে শুক্তো হল চিরনবীন একটি পদ। চৈতন্যচরিতামৃতে সুকুতা, শুকুতা বা সুক্তা বলতে শুকনো তিতো পাটপাতা জাতীয় একধরনের শুকনো পাতাকে বোঝানো হয়েছে। এটি ছিল অম্লনাশক। রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর জন্য নীলাচলে নাকি এইসব রান্নার উপকরণ নিয়ে গেছিলেন। যা প্রতিবছর ঝোলায় করে এখনও যায়, যা ‘রাঘবের ঝালি’ নামে পরিচিত।

আবার ‘সুকুতা’ বলতে সেইসময় শুকনো শাকের ব্যঞ্জনকেও বোঝাত। সেসময় শুক্তোকে ‘তিতা’ বলা হত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতে রয়েছে শ্রীক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে চৈতন্যদেবের নিরামিষ আহারের বিবরণে পাই শুক্তোর উল্লেখ—

“দশবিধ শাক নিম্ব তিক্ত শুক্তার ঝোল

মরিচের ঝালে ছেড়াবড়ি বড়া ঘোল।”

যবে থেকে পোর্তুগিজরা এদেশে আলু আমদানি করল বাঙালি সুক্তোর ঝোলে আলুর ব্যাবহার শিখল। সুক্তো রুচিকর, উপকারী, স্বাস্থ্যকর কারণ তিক্তরসে রুচি বাড়ে, অখিদে দূর করে। মাদ্রাজিদের আবিয়েল অনেকটাই আমাদের সুক্তোর অনুরূপ।

বাঙালির রান্নাঘরের পাঁচমিশালি আনাজপাতি দিয়ে পূর্ববাংলার লাবড়া কিংবা পশ্চিমবাংলার চচ্চড়ি... এটিও নতুন আমদানি নয়। লাবড়া মূলত নাফরা শব্দের রূপান্তর। চৈতন্য ভাগবতেই রয়েছে ‘নাফরা ব্যঞ্জন রাজা স্বতে পলাকড়ি ভাজা মধুকচি ব্যঞ্জন রসাল’ কিংবা ‘নাফরা খায়েন সর্ব ভক্তগণ হাসে’।

এমনকি চৈতন্য চরিতামৃততেও পাই—

“দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেশারী নাফরা,

মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বিবিধ শাকেরা”

অতএব ভাতের পাতে লাবড়া বা সবরকম সবজি দিয়ে একটা পাঁচমিশালি ঘ্যাঁট হল বাঙালির নিজস্ব ট্র্যাডিশন।

এই প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে বাংলার খাদ্যাভ্যাসে এসেছে বিশদ পরিবর্তন।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকাল ১৩৫০ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ। বাংলা ভাষারও বিস্তৃত পরিবর্তন হয়েছিল এসময় আর সেই অনুযায়ী এই যুগকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। আদি মধ্যযুগ ও অন্ত মধ্যযুগ। ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ অবধি এই যুগে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ একমাত্র প্রামাণিক দলিল। এর পরেই আসে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির জীবনে অন্ধকার যুগ সৃষ্টিকারী তুর্কি আক্রমণ। লন্ডভন্ড হয়ে যায় বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি। খাদ্যে, রান্নবান্নায় পড়ে সেই প্রভাব। সেই জ্বালা থেকে মুক্তি দিতে যেন হঠাৎ আবির্ভাব হয় কবি চণ্ডীদাসের। তিনি রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ।

এরপর পারসি, তুর্কি, আফগান, আরব বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারত তখন বিপর্যস্ত। তারা রাজ্যবিস্তার করতে করতে নিজেদের অন্যান্য সংস্কৃতি সহ খাবারের অভ্যেসও ঢুকিয়ে দিয়েছিল বাংলার প্রান্তরে। এরই মধ্যে আবার পনেরোশো শতকে বাংলায় আসে পোর্তুগিজরা, ষোড়শ শতকে ইংরেজরা, ষোড়শের শেষার্ধে বাংলায় আগমন হল ওলন্দাজ আর ফরাসিদের। তাই সময়ে সময়ে যুগে যুগে এক এক জাতির খাবারের স্বাদ সানন্দে গ্রহণ করেছে বাঙালি। বাঙালির হেঁশেলের স্বাদ, গন্ধ বদলানোর সেই শুরু তখন থেকেই।

এতদিন সাহিত্যে ডাল খাওয়ার কোনো উল্লেখ নেই কিন্তু। সেসময় বাংলাদেশ বা পূর্ব-ভারতে কখনোই ডালের চাষ হত না বলেই জানা গেছে। দক্ষিণের সেন রাজবংশ এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আগমন ঘটে ডালের। ‘ব্যঞ্জন রত্নাকার’ নামক আধুনিক বাংলা ভাষার এক রান্নার বইতে মুগ, অড়হর, মসুর এবং কলাই ইত্যাদি ডালের বিভিন্ন রান্নার পদ্ধতির কথা আছে।

তুর্কি আক্রমণে বিপর্যস্ত বাংলার কাব্যিক রূপ ফুটে উঠেছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তণে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তণের শেষ সেখানে বৈষ্ণব পদাবলির শুরু হয় প্রমথনাথ বিশীর মতে। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তণে দুধ-দই-মাখনের পাশাপাশি তাম্বুল এবং ফলমূলাদির প্রসঙ্গ বারে বারে এসেছে বিভিন্ন পদে। এই আদি মধ্যযুগের পরেই ১৫০০ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ অবধি সময়টাকে সাহিত্যের অন্ত মধ্যযুগ ধরা হয়। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা, বৈষ্ণবসাহিত্য, শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে জীবনীসাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ইত্যাদি রচনার কাল। চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে একাধিকবার উঠে এসেছে শ্রীচৈতন্যদেবের পছন্দের রান্নার কথা।

এই অন্ত মধ্যযুগে অর্থাৎ তুর্কি আক্রমণের পরে বাংলাভাষায় এক বিশেষ অদলবদলের রীতি দেখা দিল।

প্রথাগত হিন্দু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় হিন্দুর বদলে মুসলিম সামন্তের আবির্ভাবে স্বাভাবিক ভাবেই তুর্ক-পাঠান শাসকরা বাংলার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে হাতে নিলেন। তার ফলে দেখা গেল হিন্দু মুসলিম রাষ্ট্রিক সংঘর্ষ। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। হিন্দু সমাজ লক্ষ করল যে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে শক্তি বা ক্ষমতার দিক থেকে তারা অসহায় এবং পরাধীন। সেই রাষ্ট্রিক দুর্যোগ থেকে মুক্তি পেতে নিজেদের শক্তির প্রতি যখন অবিশ্বাস জন্মাল তখন তারা দেবতার কাছে শক্তিলাভের প্রত্যাশায় সাধনায় বসল।

শাকসবজির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গেল মঙ্গলকাব্যে। পঞ্চদশ শতকের ‘মনসামঙ্গল’ এবং ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে কচু, বেগুন, লাউ, কুমড়ো, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, শিম, কাঠালবিচি, নিম, কাঁচকলা ইত্যাদি অজস্র নিরামিষ পদ দিয়ে বাঙালির ভাত খাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকে পোর্তুগিজদের আগমনে বাঙালি শিখল আলুর ব্যবহার। এরপর টম্যাটো এবং কাঁচালঙ্কা। টক দই খাওয়ারও বেশ প্রচলন ছিল ভাতের পাতে বা আহার শেষে।

(ক্রমশ... পরের কিস্তি পড়ুন ৮ অক্টোবর)

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

দ | ০১ অক্টোবর ২০২০ ১৫:৫৮97902

দারুণ

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।