- বুলবুলভাজা আলোচনা উচ্চশিক্ষার আনাচকানাচ

-

উচ্চশিক্ষার বামনাবতার: প্রত্যক্ষদর্শীর কলমে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আলোচনা | উচ্চশিক্ষার আনাচকানাচ | ১২ এপ্রিল ২০২২ | ১০৬৯৩ বার পঠিত | রেটিং ৪.৮ (৯ জন) - উচ্চশিক্ষায়তনগুলির ঝকঝকে দেওয়াল, চকচকে আসবাব, ছিমছাম পড়ুয়ার দল। ধূলো ঢোকে না - এমন পরীক্ষাগার, মাছি গলে না - এমন পাহারা। খাওয়া ভাল, হাওয়া ভাল, সবচেয়ে ভাল - পরিবেশ। সত্যিই কি সবই পাউরুটি আর ঝোলাগুড়? ছায়া পড়ে না, আলোকোজ্জ্বল করিডরের কোথাও? মেঘ জমে না - সাজানো ক্যাম্পাসের ওপর? নিঃসীম অন্ধকার নেই কোনো ঝলমলে মুখের আড়ালে? আছে হয়তো - খবরে আসে না। কিল খেয়ে কিল হজম করেন - কখনো ছাত্র, কখনো শিক্ষক। অনুচ্চারিত কোড আছে কোথাও - আর্মি ক্যাম্পসদৃশ। চোখের তলায় পরিশ্রমের কালি দেখা গেলেও, পিঠের বিশাল ডিপ্রেশনের বোঝা অদৃশ্যই থাকে। ঘনঘন নষ্ট হয় একেকটা স্বপ্ন। কদাচিৎ, একটা করে জীবনও শেষ হয়ে যায়। কোথাও তো দরকার, এই গুনগুন, ফিসফাস গুলোর জায়গা হওয়ার? অ্যাকাডেমিয়ার কণ্ঠস্বর অনেক, বক্তব্যও বিভিন্ন - এ সব কথা মনে রেখেই, গুরুর নতুন বিভাগ, "উচ্চশিক্ষার আনাচকানাচ" ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী - উচ্চশিক্ষার অঙ্গনের যে সব কথা এতদিন জানাতে পারেননি কোথাও - লিখে পাঠান গুরুচণ্ডা৯-তে। নিজের কথা, পাশের কিউবিকলের কথা, পরিবারের লোকের কথা। এমন কাউকে চেনেন - যাঁর আছে এমন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়? লিখতে বলুন তাঁদের। সব লেখাই প্রবন্ধ হতে হবে তার মানে নেই। প্রবন্ধ আসুক, অভিজ্ঞতার ভাগাভাগি হোক, বিতর্ক জমুক। ফিসফিসগুলো জোরে শুনতে পাওয়া গেলেই হল।

এই লেখাটা পড়ে অনেকেই হয়তো সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন এবং একপাক্ষিক ভিত্তিহীন কাঁদুনি গাওয়া বলে যথেচ্ছ গালাগালও দিতে পারেন – কারণ এ লেখায় প্রকাশিত বক্তব্যের সমর্থনে দেওয়ার মত তথ্য বা ডেটা লেখকের কাছে নেই। এর অন্যতম কারণ এই যে, এ লেখার সমস্তটাই লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা – যা লেখকের সাথে ঘটেছে অথবা সে হতে দেখেছে এবং সে সময় লেখকের মানসিক অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাকে ‘জনসমক্ষে তুলে ধরবার মত প্রমাণ স্বরূপ তথ্য’ রাখার অবস্থায় রাখেনি। এই মুখবন্ধটুকু দেওয়াটা জরুরি, কারণ আমরা যারা সামান্য হলেও গবেষণা বা রিসার্চ করি, তারা ‘প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ’-এ বিশ্বাস করি এবং হাত নেড়ে ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু’ বলে চালানোর চেষ্টা করি না। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই অপারগতা লেখকের সদিচ্ছায় নয়। আশা করি সেটুকু মার্জনা করা হবে।

২০১২ সালে আমি দেশের একটি অন্যতম রিসার্চ ইন্সটিট্যুটে গবেষণা করবার সুযোগ পাই পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসেবে। সত্যি বলতে কি, তার আগে রিসার্চ কী, সেখানে ঠিক কী করতে হয় বা সেটা প্রথাগত পড়া-মুখস্থ করে পরীক্ষা দেওয়ার থেকে কতটা আলাদা – সে বিষয়ে আমার সম্যক কোনো ধারণা ছিল না। নিজের সিনিয়র, আত্মীয়, বন্ধুদের থেকে শুনে এবং ফিজিক্সের প্রতি একটা আকর্ষণ থেকে মনে হয়েছিল – এই পথে চললে হয়তো কিছু একটা করতে পারব। সেই আশা নিয়ে আমি উক্ত ইন্সটিটিউটে ঢুকি। তা, প্রথম ছ’মাস কোর্সওয়ার্ক ইত্যাদি করে কেটে যায় এবং সেখানে অসাধারণ কিছু শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে অনেক কিছু শিখি। আমি কোনোকালেই মারাত্মক প্রতিভাবান ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু ভাল শিক্ষক পাওয়ার সুবাদে বিষয়ের প্রতি বেশ একটা আগ্রহ তৈরি হয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তখনও আমার ছাত্রদশা কাটেনি এবং বুঝিনি ‘রিসার্চ’ বিষয়টা কী এবং তা ক্লাস করে পরীক্ষা দিয়ে নম্বর পাওয়ার থেকে কী ভয়ানকভাবে আলাদা। আমার সুপারভাইজারের সঙ্গে এর মধ্যে আমার দেখা হয়েছে, তিনি আমাকে তাঁর গবেষণা সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং আমি বুঝতে পেরেছি তাঁর বিষয়টি সিমুলেশন-নির্ভর – অর্থাৎ, সেখানে কাগজ-কলমের থেকে কম্পিউটারের ব্যবহার বেশি। এবার, এই বিষয়টিতে আমার চিরকালই একটা ভয় ছিল, কারণ আমি ‘কোড’ ব্যাপারটা একদমই বুঝতাম না। এই বুঝতে না পারার সিংহভাগ কারণ অবশ্যই আমার নির্বুদ্ধিতা এবং তারই সাথে ভাল একজন পথপ্রদর্শকের অভাব। যাইহোক, আমি ভয় পেলেও মনে মনে ভাবি – লড়ে যাব, যখন পিএইচডি করতেই ঢুকেছি আর গাইড যখন আছেনই, নিশ্চয়ই তিনিও সাহায্য করবেন। মুশকিল হচ্ছে, ‘লড়ে যাব’ ভাবলেই হয় না, কোথা থেকে লড়াইটা শুরু করব – সেটাও ভাবতে হয়। সেই ধরতাইটা একবার কেউ ধরিয়ে দিলে তারপর বাকিটা বুঝে নেওয়া গেলেও যেতে পারে। আমার গাইড আমার ‘কোড’ না লিখতে পারার এই অপরাগতা কয়েকদিনেই বুঝে যান এবং তার পর থেকে শুরু হয় তাঁর ‘বুলি’ করা। তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর অফিসে আমাকে ডাকতেন, নানারকম ‘কোড’ লিখতে দিতেন এবং বলতেন পরদিন এসে সেটা দেখাতে। অত্যন্ত সাধু ফ্রয়েডিয়ান উদ্যোগ – যে জিনিসে ভয়, সেটাই বারংবার করে ভয় কাটানো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ‘কোড’ লিখতে গেলে আগে জানতে হবে তার অন্তর্নিহিত ফিজিক্সটা কী। তবেই তো বুঝব – কেন লিখছি, কী লিখছি আর কীভাবে লিখতে হবে। আমার উদ্দেশ্য তো স্রেফ ‘কোড’ লেখা নয়, বরং সেটিকে একটা ‘টুল’ হিসেবে ব্যবহার করা। সেইটা আমাকে কখনই বলা হত না। ফলস্বরূপ সেইসব ‘কোড’-এর কোনোটাই আমি লিখতে পারতাম না এবং গাইডের অফিসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে যৎপরোনাস্তি অপমানিত হতাম। সেইসব ‘অপমান’-এর মধ্যে আমার বুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ, পিএইচডি ছেড়ে অন্য চাকরির ব্যবস্থা দেখা এবং ‘আমি সত্যি চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি’ – এই বাক্যের পুরোটাই যে মিথ্যে এবং আমি সারাদিন খেলে বেড়িয়ে কাটাই – এই দাবিতে আমাকে প্রকাণ্ড মিথ্যেবাদী প্রমাণ করা ইত্যাদি – সবই থাকত।

তারপর থেকে আমার যেটা শুরু হল, সেটা ভয় পাওয়া। আমি আমার গাইডের ‘কাল সকালে দেখা করবে’ ইমেল পাওয়া মাত্র কীর’ম একটা ‘নাম্ব’ হয়ে যেতাম। রাতে ঘুমোতে পারতাম না এই ভেবে, যে, কাল আমাকে যেটা করে দেখাতে বলেছে – সেটা আমি পারিনি এবং তার জন্যে আমাকে অপমানিত হতে হবে। এবং বলাই বাহুল্য, হতও তাই। গাইডের সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে – সেই ভয়ে ইন্সটিটিউটে আমি লুকিয়ে ঢুকতাম আর বেরোতাম। ভদ্রলোক বোধহয় রোজ বসে বসে নতুন নতুন অপমান করবার পন্থা ভেবে বের করতেন। একদিন আমাকে সকালে ডাকলেন অফিসে। আমি ঢুকতেই একগাল হেসে ‘গুড মর্নিং’ বলে জিজ্ঞেস করলেন চা খাব কি না। আমি মাথা নেড়ে না বললাম। তো, উনি নিজের জন্যে এককাপ চা বানিয়ে আমার সামনের চেয়ারে বসলেন। আমাদের মাঝে দুটো কম্পিউটার স্ক্রিন। তার একটাকে আমার দিকে ঘুরিয়ে বললেন, ‘আজ তোমাকে একটা জিনিস শেখাব।’ আমি ভাবলাম আজ বোধহয় ওঁর ‘মুড’ ভাল আছে, কিছু একটা নতুন কাজ-টাজ দেবেন। উনি কম্পিউটার স্ক্রিন-এ গুগল-এর হোমপেজ খুলে আমাকে বললেন, ‘বল তো এইটা কী?’ আমি মিনমিন করে বললাম ‘সার্চ ইঞ্জিন’। উনি বললেন, ‘বাহ্! তুমি তো জানো দেখছি। এবার আমি তোমাকে দেখাব কীভাবে সার্চ করতে হয়। তুমি সেইটা জানো না, নইলে ‘ওই কাজ’টা করে ফেলতে পারতে।’ আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। উনি চায়ের সাথে বিস্কুটের অভাব আমাকে দিয়ে পূরণ করলেন। এসবের ফলস্বরূপ – যে বিষয়ের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল, তার প্রতিই প্রবল বিতৃষ্ণা তৈরি হল এবং সাথে সাথেই প্রবল হীনমন্যতা। ক্রমাগত মনে হত, সত্যিই আমি আমার নিজের এবিলিটিকে ওভারএস্টিমেট করে ফেলেছি, রিসার্চ চূড়ান্ত প্রতিভাবান মানুষদের জায়গা এবং আমি তাদের ধারকাছ দিয়েও যাই না। এখন এই সমস্যা আমি কাকে জানাব? অনেকেই বলেন, ডিপ্রেশান হলেই কথা বলতে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কী বলব? যে আমি কীভাবে কোড লিখব বুঝছি না বলে আমার গাইড আমাকে হেনস্থা করছে? কাকে বলব এ কথা? সে শুনেই বা কী সাহায্য করবে? কোডটা লিখে দেবে? স্বভাবতই আমি ইন্সটিটিউট ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু সেখানেও বয়েলিং ফ্রগ সিনড্রোম কাজ করে। একটা জায়গায় সুযোগ পেয়েছি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, সেটা ছেড়ে দিলে যদি আর কোথাও না পাই? দোষ নির্ঘাৎ আমারই, আমাকেই আরও পরিশ্রম করতে হবে, গাইড কীভাবে ভুল হতে পারেন? এত ছেলেমেয়ে তো কাজ করছে – কই কারুর তো আমার মত অবস্থা না? দেখাই যাক না, যদি পরিস্থিতির উন্নতি হয়? এইসব দোলাচলতার মধ্যে আমার প্রায় আড়াই বছর কেটে যায় ইন্সটিটিউট ছাড়বার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। আমার গাইডের সঙ্গে আমার শেষ এনকাউন্টারটি আরও চমকপ্রদ। এক সন্ধেবেলা, আমার নির্বুদ্ধিতায় হতাশ-উনি আমাকে অফিসে ডেকে পাঠান। আমাকে একটি স্টেপলারের মত জিনিস দেখিয়ে জিগেস করেন, ‘বল তো এইটা কী?’ আমি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বুঝতে না পেরে ওঁকে বলি, যে, আমি জানি না এর কী কাজ। উনি বলেন, ‘তোমাকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা দিলাম, তার মধ্যে তুমি জেনে এসে বল – এইটা কী কাজে ব্যবহার করা হয়। তুমি এটা সঙ্গে নিয়ে যাও, অন্যদেরকে দেখাও, কিন্তু কাল যেন আমি তোমার থেকে সঠিক উত্তর পাই।’ এমনই দুর্ভাগ্য, যে সেটারও উত্তর আমি দিতে পারিনি পরদিন। উনি তখন বেশ একটা হাইক্লাস হাসি হেসে আমাকে বলেন, ‘একেই বলে রিসার্চ, বুঝেছ?’

আমি এই ঘটনার একমাস পর ইন্সটিটিউট ছাড়ি। পরে জানতে পারি, যে জিনিসটির আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে উনি আমাকে দিয়েছিলেন – সেটি একটি বিদগুটে দেখতে স্টেপলারের পিন তোলবার যন্ত্র। এর মধ্যে অবশ্য আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে। একটি অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের কোর্স করাবার জন্যে আমাকে আমার গাইড বলেন। সেখানে প্রথম বা দ্বিতীয় দিন ক্লাস শুরু হতেই প্রফেসর বলেন, উনি কয়েকটি বিষয় দেবেন এবং গ্র্যাজুয়েশন ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের (BS -MS) ছাত্রছাত্রীদের তার মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিয়ে প্রজেক্ট করতে হবে। কিন্তু পিএইচডি করছে যারা – তাদের ক্ষেত্রে সেটা বাধ্যতামূলক না, কেউ ইচ্ছে করলে করতে পারে যদিও। তো তিনি ক্লাসে জিগেস করছেন, কে কে কোন বিষয়টি নিতে চায়, ক্রমে আমারও পালা এল। আমি তখন এমনিতেই নিজের কাজ নিয়েই জর্জরিত, বোঝার ওপর শাকের আঁটি নেওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। আমি বললাম, যে, না আমি করতে চাইনা। উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে জিগেস করলেন, ‘তাহলে ক্লাসে এসেছো কেন? আমার মুখ দেখার জন্যে?’ আমি কী আর বলব, কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে, ‘আমি তো স্যার পিএইচডিতে’ বলে বসে পড়লাম। বেশ এক ঘর ছাত্রছাত্রীর মাঝে সুন্দর একটা হেনস্থা-দৃশ্য তৈরি হল। এর কিছুদিন পর একটি সেমিনারে উক্ত প্রফেসর তাঁর নিজেরই সিনিয়র রিসার্চ স্কলারকে পাঁচ মিনিট দেরি করে ঢোকার জন্যে আমাদের সামনেই বললেন (ইংরিজিতে), ‘তোমার হাতে ঘড়ি আছে দেখছি, তুমি ওটা দেখতে জানো? গাধা কোথাকার! আর জীবনে যেন দেরি না হয়।’ তারপর শুনলাম উনি নাকি ওর’ম বলেই থাকেন, ওটাই ওঁর বিশেষত্ব। রিসার্চ স্কলারদের সর্বসমক্ষে যা খুশি বলে দেওয়া। থিওরেটিক্যাল কনডেন্সড ম্যাটারের এক ‘প্রতিভাধর’ অধ্যাপক, আমারই সমসাময়িক এক বন্ধুকে শুধু ঘাড় ধরে নিজের গ্রুপ থেকে বের করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সাথে উনি এটাও এনশিওর করেন, যে, সে যেন ইনস্টিটিউটে আরে কারোর কাছেই কাজ না করতে পারে।

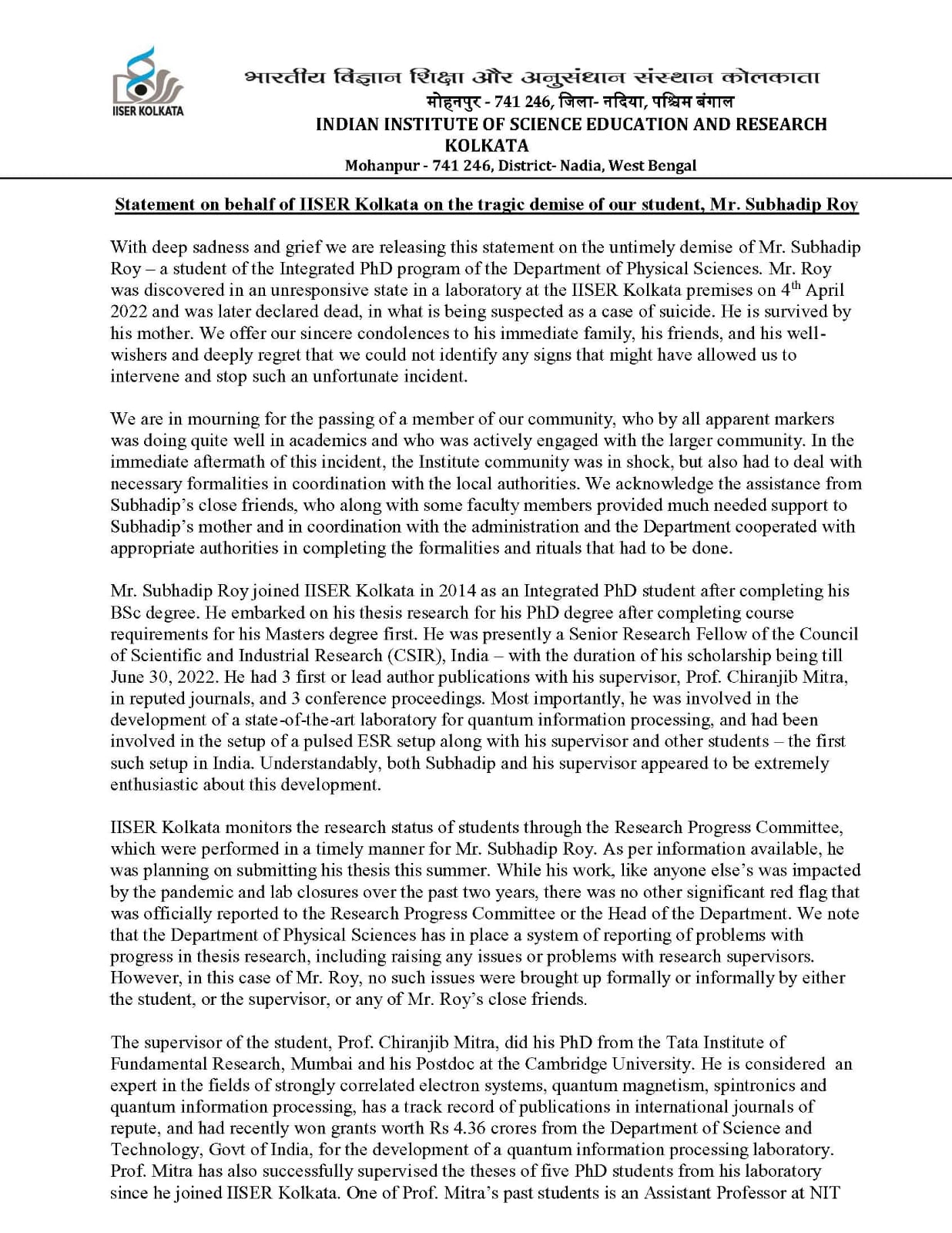

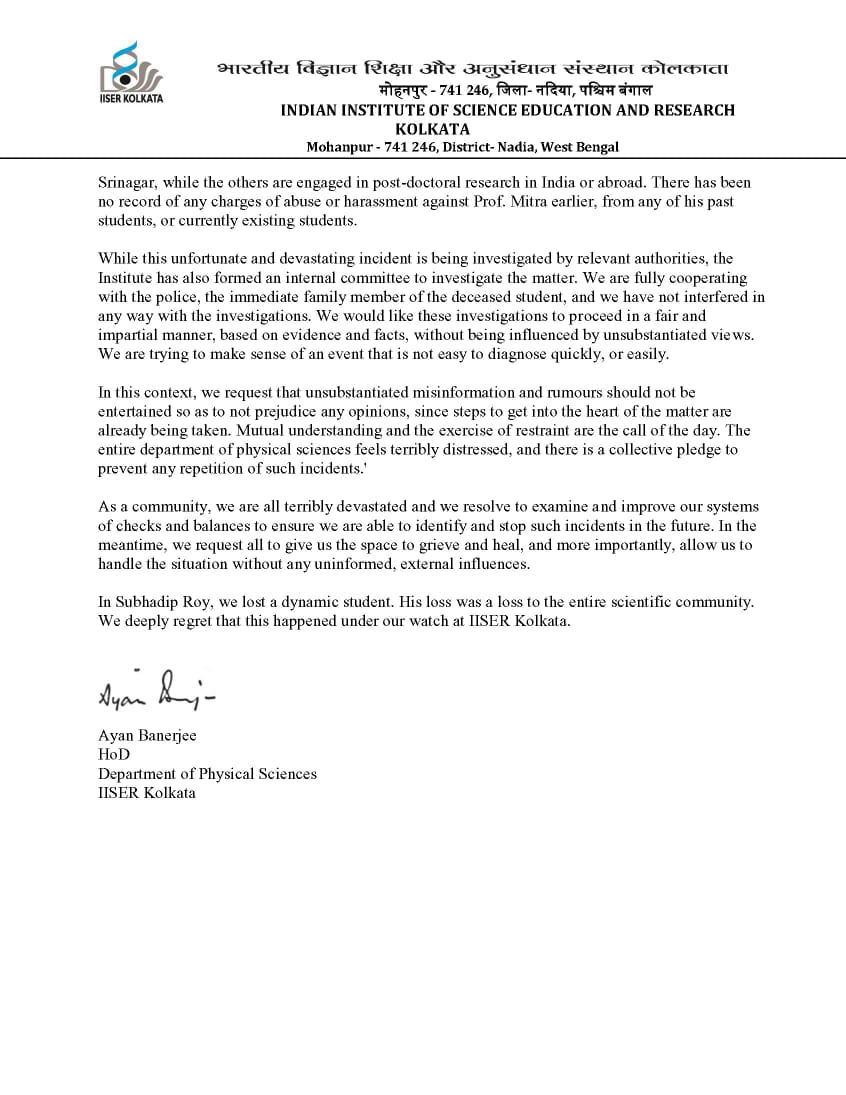

আমার সমসাময়িক যারা আমার সাথেই পিএইচডি করতে ঢুকেছিল, ইনস্টিটিউট ছেড়ে চলে আসার পর শুনলাম, তাদের অনেকের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তাদের গাইডদের কল্যাণে। তাদের মধ্যে অনেকের সাথেই এখনও কথা হয় এবং তারা যে থিসিস জমা করে শেষ অবধি ওই ইনস্টিটিউট থেকে বেরোতে পেরেছে – এতেই যথেষ্ট খুশি হয়। তাদের মধ্যেই একজনকে – সে-ও ঢুকেছিল থিওরিটিক্যাল কনডেন্সড ম্যাটারে পিএইচডি করতে – তার গাইড বলেছিলেন, ‘তোমার জ্ঞান এতটাই কম – তুমি নিজেই জানো না যে তুমি কতটা কম জানো।’ তার মনের যথেষ্ট জোর ছিল বলে সেখানেই দাঁত কামড়ে পিএইচডি শেষ করে এবং বিদেশে পোস্টডক করতে চলে যায়। এর’ম উদাহরণ যে আরও কত আছে – লিখতে গেলে বছরখানেক লাগবে মনে হয়। এ হেন একটি বিষাক্ত পরিবেশ যে ইনস্টিটিউটে সযত্নে লালন করা হয়, সেখানে একজন রিসার্চ ফেলো আজ যখন আত্মহত্যা করেন – সেই সংবাদ আমাকে খুব একটা আশ্চর্য করে না। বরং এইটা ভেবে দুঃখ হয়, যে এই পরিবেশটিকে সেখানে নর্ম্যালাইজ করে ফেলা হয়েছে। সেখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে, একজন অধ্যাপক তাঁরই সিনিয়র রিসার্চ স্কলারকে সর্বসমক্ষে ‘গাধা’ বলতেই পারেন, কারণ ওটাই ওঁর ‘স্টাইল’। সেখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে, পিএইচডি করতে যারা এসেছে – তারা সকলেই নির্বোধ, অপোগণ্ড, অলস এবং তাদের উচিৎ ছিল আগেভাগেই সবকিছু জেনে আসা আর এখানে এসে স্রেফ ডিগ্রিটি নিয়ে কেটে পড়া। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেখানকার প্রবীণ অধ্যাপকরা এসব জেনেও দু’চোখে ঠুলি আর কানে তুলো দিয়ে বসে থাকেন। প্রসঙ্গত, সেই সর্বসমক্ষে ‘গাধা’ বলে দেওয়া অধ্যাপক, রিসার্চ স্কলারের আত্মহত্যার এক-দু’দিন পরই নিজের গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে (তাঁর একটি আবার আলাদা গালভরা নামের গ্রুপ আছে) একটি পার্টি করেন গেস্টহাউসের ঘরে। সেই গেস্টহাউসেরই ওপর-তলাতেই মৃত ছেলেটির মা ছিলেন তখন। কতটা নির্লজ্জ হলে অধ্যাপক হওয়া যায়?

আমি এখনও বিশ্বাস করি, সেইসব দিনগুলোতে আমার গাইড আমাকে দুচ্ছাই করে হ্যাটা না করে যদি দুটো ভাল কথা বলতেন, একটু দেখিয়ে দিতেন – কোন পথে হাঁটলে সুবিধে হয়, আমার হয়তো আড়াইটে বছর নষ্ট হত না। শুধু সময়ের দিক দিয়েই নয়, আমাকে এই অহেতুক মানসিক পীড়াও সহ্য করতে হত না। এর মানে কি উনি কাউকেই গাইড করতে পারেননি? উনি নিজে একজন খারাপ গবেষক? মোটেই না। অনেক ছাত্রছাত্রী ওঁর সাথে কাজ করেছে, ভাল ভাল জায়গায় পৌঁছে গেছে – এখনও করছে, ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু যারা সেইসব অসামান্য প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের দলে পড়ে না, যারা আমার মত – তাদের ‘তুমি অপদার্থ, তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না’ বলে কি এত সহজেই দাগিয়ে দেওয়া যায়? নাকি তাকে দিনের পর দিন নিজের অফিসে ডেকে ‘বুলি’ করলেই তার আজ্ঞাচক্র উন্মুক্ত হয়ে হু-হু করে অতিমানবীয় ব্রেনওয়েভ জেনারেট করতে শুরু করে? আমাকে আমার তত্কালীন গাইড বলেছিলেন, ‘তোমার পিএইচডি – তোমার দায়িত্ব। আমাকে বলে কী হবে, তুমি কেন প্রব্লেম সল্ভ করতে পারছ না?’ এখন মনে হয় এ তো মারাত্মক অক্সিমোরন! উনিই ‘গাইড’ আর উনিই বলছেন, ওই যে সামনে হিমালয় – কোনদিক দিয়ে উঠবে নিজে বুঝে নাও, আমাকে বাপু জ্বালাতে এসো না! আরও বেশি ভয় লাগে, যে, এঁদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ে, তারাও একইরকম স্যাডিস্ট হয় না তো? এভাবেই বংশপরম্পরায় এই ‘কালচার’ চলতেই থাকে।

ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে, অ্যাকাডেমিয়া-তে কীভাবে এর’ম সংকীর্ণ মনের মানুষ তৈরি হয়? শিক্ষা তো মনের প্রসার ঘটায়, মানুষকে বিনয়ী করে, এম্প্যাথেটিক হতে শেখায়। তাহলে এঁরা এর’ম কেন? আমাদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা কাজ করে, যে, যিনি বেশ নামী জায়গা থেকে বড় বড় ডিগ্রি, উপাধি ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন এবং কথায় কথায় ‘আমি অমুককে চিনি’ বা ‘তমুক আর আমি একই টেবিলে বসে খেতাম’ – ইত্যাদি বলেন, তাঁর সাতখুন মাফ। তিনি ইচ্ছে করলেই হাতে মাথা কেটে নিতে পারেন, ইচ্ছে হলেই ডেকে নিয়ে দু’গালে চড় কষিয়ে দিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে চুপচাপ মেনে নেওয়াটাই শ্রেয়, কারণ তাঁর অনেক ক্ষমতা। IISER Kolkata-র অফিসিয়াল স্টেটমেন্টটি দেখে ঠিক সেটাই মনে হল। ভাবটা অনেকটা “এর’ম ঘটনা ঘটতেই পারে, কিন্তু মাথায় রাখবেন, যে উনি অমুক জায়গা থেকে গামছা কিনতেন এককালে” ইত্যাদি, অতএব উনি সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। এই ক্ষমতার সুযোগ নিয়েই বহু উচ্চপদে আসীন অ্যাকাডেমিশিয়ানরা বিভিন্ন রিসার্চ ইনস্টিট্যুটে বছরের পর বছর কাজ না করে নানাবিধ ইতরামি করে চলেন, যার খেসারত দিতে হয় রিসার্চ স্কলারদের। ‘কাজে প্রগ্রেস হচ্ছে না?’ রিসার্চ স্কলারের দোষ, ‘সময়মত থিসিস জমা করতে পারনি?’ রিসার্চ স্কলারের দোষ, ‘সে কী! মারা গ্যালে নাকি?’ রিসার্চ স্কলারের দোষ; কারণ সুপারভাইসার তো সাধক, তিনি জ্ঞানসাগরে সেই যে ডুব মেরেছেন, তারপর থেকে ওঠার নামটি নেই, স্কলারের পেটি ইমোশান ধুয়ে কি তিনি জল খাবেন? এখানে শুধু একজন বা দশজন গাইডকে দুষে অবশ্য লাভ নেই, আঙুল তোলা উচিত সেই সিস্টেমের দিকে – যা চোখের সামনে এগুলি ঘটছে দেখেও এইসব মানুষদের(?) পোষে, যথেচ্ছ লাই দেয় আর আত্মহত্যায় পরোক্ষে প্ররোচনা দেয়।

রিসার্চার হিসেবে আমি নিজে খুব সাধারণ মানের, কোনোভাবে টিকে গেছি বহু প্রতিভার এই জঙ্গলে। কিন্তু প্রায় বছর আষ্টেক কাজ করবার সুবাদে এ’টুকু বুঝেছি, পিএইচডি বিষয়টা নিরানব্বই শতাংশ পরিশ্রম (বুদ্ধি তো কমবেশি সকলেরই থাকে, তাই না?)। আর এক শতাংশ অনুপ্রেরণা, যেটা একমাত্র একজন গাইডই দিতে পারে। আর ওই এক শতাংশ অনুপ্রেরণাই বহু প্রতিভাকে ম্লান করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

IISER Kolkata-র অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট (মূল ট্যুইট)

ছবি - Elīna Arāja

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। - আরও পড়ুনসবিতাভাবী - নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকআরও পড়ুনঅন্তর্বাসঃ গল্প - রানা সরকারআরও পড়ুনবাংলাদেশ ও হিন্দুসমাজ - দীপআরও পড়ুনতালিকা সংশোধন নাকি কাঠামো সংশোধন – প্রয়োজন কিসের? ভোটার হাজির - কন্ঠ কৈ? - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনতালিকা সংশোধন নাকি কাঠামো সংশোধন – প্রয়োজন কিসের? ভোটার হাজির - কন্ঠ কৈ? - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনসাধারণ মানুষের জীবন - দীপআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

Subhaditya | 14.139.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১১:২২506232

Subhaditya | 14.139.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১১:২২506232- সহমত !

Amit | 45.115.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১১:৩৩506233

Amit | 45.115.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১১:৩৩506233- "এঁদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ে, তারাও একইরকম স্যাডিস্ট হয় না তো? এভাবেই বংশপরম্পরায় এই ‘কালচার’ চলতেই থাকে।"- একদম সঠিক এসেসমেন্ট । এইরকম টক্সিক কালচারে এসব স্যাডিস্ট সুপারভিসর গুলোকে পাল্টা যুক্তি বা প্রশ্ন করার বদলে উল্টে এদের বেশ কিছু অন্ধ ভক্ত তৈরী হয় যারা নিজেরাও যখন ওপরের লেভেলে আসে তখন একই টক্সিক কালচার আরো চাদ্দিকে ছড়িয়ে বেড়ায় তার সেটাকে গ্লোরিফাই করে।

-

Swarnendu Sil | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১২:৩৮506234

- এই লেখায় এমন অনেক ঘটনা আছে যা লেখকের গাইদের তরফে চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব ও স্যাডিস্ট মনোভাবই তুলে ধরছে, ছাত্র বা ছাত্রীকে হিউমিলিয়েট করাটা গাইডের কাজ না, আর ওভাবে কেউ কিছু শেখেও না। ভারতের বাইরে কোন ভাল জায়গায় ছাত্র ছাত্রীদের যেচে হিউমিলিয়েট করার মত গাইড বিশেষ নেই, কারণ অত অপেশাদার নয় লোকজন, আর কারোর অত সময়ও নেই।

সেইটা যেমন সত্যি, তেমনই এটাও সত্যি যে একমাত্র ভারতেই ছাত্র বা ছাত্রীরা 'তোমার পিএইচডি – তোমার দায়িত্ব' কথাটাকে অক্সিমোরন ভাবতে পারে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের গরিষ্ঠ অধিকাংশের ছাত্রদশা কখনোই ঘোচে না, তাঁরা আশা করেন যে গাইড চামচে করে সব কিছু মুখের সামনে ধরবেন। আর সেটা না পেলে গাইড ভারী খারাপ। গাইড যে বাবা-মা, থেরাপিস্ট, বন্ধু, লোকাল গার্জেন কোনটাই না, এমনকি পিএইচডি 'উৎরে দেওয়ার' মেসিহাও নয়, সেটা এনারা বুঝে উঠতে পারেন না।

লেখক নিজেই এখানে তাঁর যা পরিস্থিতি লিখেছেন, তাতে বিদেশে যেকোন ভাল জায়গায় গড়পড়তা ফ্যাকাল্টি এইসব হিউমিলিয়েট করা জাতীয় আনপ্রফেশনাল ও অন্যায় কাজ না করে একদিন ডেকে সরাসরি বলতেন যে দেখো আমার মনে হচ্ছে না যে আমি যে ফিল্ডে কাজ করি সেইটা তোমার জন্যে the right match, ফলত তুমি অন্য রাস্তা দেখো। and that would be the end of it.

আর লেখক এখানে নিজেই লিখেছেন যে তিনি পিএইচডি শুরুর আগেই জানতেন যে তাঁর হবু গাইডের কাজ সিমুলেশন নির্ভর, আর যাতে তাঁর নিজের 'ভয় আছে'। ফলত এইটা যে ওয়ার্ক আউট নাই করতে পারে, এ তিনি দিব্যি জানতেন, অথচ ওয়ার্ক আউট না করার দায় হল গাইডের। কারণ গাইড তাঁকে 'শিখতে সাহায্য করেন নি'। দুর্ভাগ্যক্রমে পিএইচডি গাইডের কাজ আর স্কুলটিচারের কাজে খানিক পার্থক্য আছে।

এই লেখার লেখকের গাইড যা হিউমিলিয়েট করেছেন তা চূড়ান্ত অন্যায়, কিন্তু এ লেখায় লেখক শুধু সেজন্যে গাইডকে দায়ী করেছেন এমন নয়, প্রকারান্তরে তাঁর নিজের ছাত্রদশা না ঘোচা, তাঁর নিজের অপেশাদারিত্ব ইত্যাদির জন্যেও গাইডকে দাবী করেছেন। আর সেইটাই মুশকিলটা।

ভারতে যখন ছাত্রছাত্রীরা বলে তাঁদের গাইড তাঁদের জীবন শেষ করে দিয়েছে, তখন তাঁর কোনটা যে সত্যিই গাইডের অ্যাবিউসিভ, হিউমিলিয়েটিং বিহেভিয়ার আর কোনগুলো যে সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীর পেশাদারিত্বের অভাব কিছুই বোঝা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের টপ টায়ার অ্যাকাডেমিয়াতেও দুটোই প্রবল, অতি প্রবল মাত্রায় উপস্থিত, এবং বেশিরভাগ কেসই এ দুটোর যেকোন একটাই শুধু আছে এরকম না। ওপরের এই লেখাটার বর্ণিত ঘটনার মতই দুটোই আছে। দুপক্ষই চূড়ান্ত অপেশাদার। এমতাবস্থায় পাওয়ার পজিশনের নিরিখে দুর্বলতরকেই সর্বদা সমর্থন করা কারোর নীতি হতেই পারে, আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ক্ষেত্রে তাতে সহমত নই। নই একারণেই যে এদেশে বিজ্ঞান গবেষণার পরিস্থিতি এমনিই ভীষণ ভীষণ খারাপ, ছাত্রছাত্রীদের দিক থেকে অপেশাদারিত্বের প্রশ্নটা ধামাচাপা দিয়ে শুধুই ফ্যাকাল্টিদের দায়ী করে আনন্দবাজারের পাঠকদের কাছে মহান মানুষ হওয়া যায় বটে, কিন্তু দেশের বিজ্ঞান গবেষণার পরস্থিতির উন্নতি হয়না।

-

প্যালারাম | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৩:২১506236

- @স্বর্ণেন্দু শীল বাবু,বেশ লিখছিলেন, গাইডের বলা উচিত ছিল, we are not a right match, তোমার অন্য রাস্তা দেখা উচিত, ইত্যাদি। ভাল লাগছিল।তারপর কী যে হল -ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার পরিস্থিতির উন্নয়ন,ছাত্ররা অপেশাদার - গভীর সব পর্যবেক্ষণ। ঘেঁটে গেলাম।ঘাপলাটা অন্য। ছাত্রের পেশাদারিত্বের অভাবে গাইডের প্রোমোশনে দেরি হয়, ক'টা কাজ পিছোয়। গাইডের 'অপেশাদারিত্ব' (র্যাগিংকে অবশ্য অপেশাদারিত্ব বলাই যায়। সব ক্ষারই ক্ষারক) জীবন, কেরিয়ার, সম্পর্ক -এইসব নষ্ট করে। সুইসাইড ফুইসাইড হয়। দায়িত্ব ওখানে একটু বেশি।পড়ুয়া কাঁচা, কলেজ পাশ। তার দরকার, লেখকের ভাষায়, ১% অনুপ্রেরণা। সেটার আগে গাইডের এমপ্যাথি দরকার। একটা করে সুইসাইডের পিছনে কতগুলো তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে - সব্বাই জানে।"দোষ দু'দিকেরই" বললে না, এক্ষেত্রে অন্তত, পক্ষপাতটা বোঝা যায়।এবার আসি, কাজের ব্যাপারে। স্টুডেন্ট যখন ফাঁকি দেয়, ঝোলায়, অকাজ করে - প্রথমে বোঝানো, ক্ষেত্রবিশেষে শাসন দরকার। তা নিয়ে কথাই হয়নি। কথা হয়েছে, গাইডের নিজের 'অপেশাদারিত্ব', কমজোরি পড়ুয়ার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে। অনেক সময় হয় - শিক্ষার্থীর চেষ্টা থাকে, সঠিক রাস্তা জানা থাকে না, ভয় থাকে। সেসব কাটিয়ে রাস্তা দেখানোই গাইডের কাজ।আইসারের ব্যাপার যদি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' হত, আপনার কথা শুনে ভাবতাম, যে হ্যাঁ, হয়তো দোষ দুদিকের সমান।ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, না। তা নয়।এই লেখককে আমি চিনি। বিশাল বিনয় ঢেলেছে লেখায়, আসলে ব্রিলিয়ান্ট ছোকরা। কোডিং-এ ভয় ধরেছিল, এইসব নির্বোধ অর্বাচীন গাইডের পাল্লায় পড়ে। এখন ফিল্ড কাঁপাচ্ছে। সম্পূর্ণ অন্য ফিল্ড। খুব কোডিং লাগে।ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতি নয়,ভারতের বিজ্ঞান গবেষকদের সমাজের, মানসিক অবস্থার মধ্যে লাগা ঘুণটা এই লেখার আলোচ্য বিষয় বলে মনে হয়েছে আমার।যাক গে, বয়স হচ্ছে। কম কথা বলতে হবে।

subhradip | 14.139.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৪:৫২506237

subhradip | 14.139.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৪:৫২506237- সহমত

H Bhattacharya | 2409:4060:e90:86ab::c548:***:*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৫:১৯506238

H Bhattacharya | 2409:4060:e90:86ab::c548:***:*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৫:১৯506238- একদম যথার্থ।আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে।এই কারণে অনেকেই রিসার্চ এ ঢুকতে চায়না।মহিলাদের ওপর অন্যরকম চাপ থাকে।কিন্তু এর প্রতিবিধান কি? ইনস্টিটিউট থেকে বেরোনোর কয়েক বছর পর দেখেছি এইসব প্রফেসর রাই ফ্রেন্ডলী ডিসকাশন করেন ও তারা নিজেরা কত অবিচার এর শিকার হয়েছেন তাই বলেন।

sg | 14.139.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৬:৩১506241

sg | 14.139.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৬:৩১506241- প্যালারামের টেনিদা সুলভ ঘুষি, যে ঘুষিতে গড়ের মাঠে গোরা সায়েব কুপোকাত হয়েছিল

-

Swarnendu Sil | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৭:৫৫506244

- @প্যালারামবাবু,

অপেশাদারিত্বর দায়িত্ব গাইডের নয় কোথাও তো লিখিনি। হিউমিলিয়েট করা, অ্যাবিউজ অন্যায়, স্যাডিস্ট মনোভাব এসব শব্দবন্ধই তো ব্যবহার করেছিলাম আমার মন্তব্যে বলে মনে পড়ছে। এখন আবারও চেক করেই তাইই দেখলাম।

হিউমিলিয়েট করার কোন এক্সকিউজ হয় না, আমার লেখায় সেরকম কিছু বলতে আদৌ চাইনি, কেন সেটা আপনার মনে হল সে নিয়ে কৌতূহল রয়ে গেল। আর অপেশাদারিত্ব বলার উদ্দেশ্য এটাকে লঘু করতে বলা নয়, পেশাদারদের অপেশাদারিত্ব এদেশে এতই সাধারণ ব্যাপার যে সেটাকে লঘু জিনিস মনে হয়। বিদেশে এরকম হিউমিলিয়েট করার ঘটনা অনেক কম হয় তার কারণ এই নয় যে সেখানে গাইডরা বেটার মানুষ বা আপনার ভাষায় বেশি এম্প্যাথি আছে, বরং নিজের অভিজ্ঞতায় উল্টোটাই। কারণ এইটা যে সেখানে ওয়ার্ক কালচারের পেশাদারিত্বর মূল্য অনেএএএকটা বেশি ও এইসব করা অপেশাদারিত্ব বলেই করেন না। সেই কন্টেক্সট এই অপেশাদারিত্ব শব্দটা ব্যবহার করা। এগুলোকে 'নিছক অপেশাদারিত্ব' ভাবলে ( যা আপনার ধারণা আমার লেখায় প্রকাশ পেয়েছে ) খামোকা আর কষ্ট করে অন্যায়, স্যাডিস্ট মানসিকতা ইত্যাদি শব্দবন্ধ লিখতে যাব কেন বলুন?

আসলে আমার বক্তব্যে এই লেখার প্রতিপাদ্যর সাথে যা পার্থক্য তা আপনি খুবই কন্সাইজলি প্রকাশ করেছেন। আপনার মতে এম্প্যাথি বেশি দরকার, আমার মতে না। আমার মতে এখনই এদেশে একটু বেশিই 'এম্প্যাথি' আছে। বস্তুত খুব অবাক লাগতে পারে শুনতে, কিন্তু এরকম হিউমিলিয়েট করা, আবিউজ করা বহু ফ্যাকাল্টিকে তাঁরা এমন কেন করেন জিগালে তাঁদের অনেকেই বলবেন 'ছাত্র ( বা ছাত্রীর ) ভালর জন্য'। বস্তুত আমার নিজের ধারণায় এইসব ঘটনাগুলোর পিছনে কিছুটা হলেও এই ফ্যাকাল্টিদের অযথা অভিভাবকসুলভ 'দায়িত্ব' পালন করতে যাওয়াও দায়ী। কাজ সংক্রান্ত রিলেশনশিপটা স্ট্রিক্টলি প্রফেশনাল রাখলে এরকম ঘটনা অনেক কম ঘটবে বলেই আমার মত।

ঘনিষ্ঠভাবে চিনি এরকম লোকজনের থেকেই বিদেশে পিএইচডির বহু উদাহরণ দিতে পারি যেখানে গাইডের এম্প্যাথি, সাহায্য, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি তো দুরের কথা, খোঁজ অবধি রাখতেন না ছাত্র বা ছাত্রী কি করছে। এমন একজনকে জানি যার গোটা পিএইচডি পর্বে পাঁচ বছরে গাইডের সাথে দেখা হয়েছে মোট আটবার, আর সব মিলিয়ে মোটামুটি ডজন দুয়েক ইমেইল, ব্যস। তাতে কেউ সুইসাইড করার পরিস্থিতিও হয়নি, পিএইচডি করতে ও ভাল পিএইচডি করতেও সমস্যা হয়নি। আর একজনের গাইডের সাথে তিনমাসে একবার স্কাইপে দেখা হত, সেটাই হয়ে গেছে গোটা সাড়ে চার বছর ধরে। আমার নিজের গাইডের সাথে পিএইচডির বিষয় নিয়ে যেটুকু যা, সেটুকু প্রথম এক থেকে দেড় বছর কথাবার্তা, আলোচনা হয় ( যেহেতু প্রথম পেপারটা গাইডের সাথে লেখা, গাইড কোঅথর ছিলেন ), তারপর থেকে দেখাসাক্ষাৎ মূলত হত হয় ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে বেরোতে লিফট এ, তাতে ওই হাইহ্যালো, বা বিকেলের ক্যাফেটেরিয়ায়। আড্ডা হত নানান বিষয় নিয়ে, কিন্তু কাজ নিয়ে আদৌ না। গাইড তাঁর বাড়িতে ডিনারে ইনভাইট করেছেন বহুবার, খেতেও গেছি। তাতেও কি অঙ্ক করছি সে নিয়ে কথাবার্তা আদৌ হত না। আমার পিএইচডির দায়িত্ব আমারই ছিল, গাইড জানতেনও না শেষ আড়াই-তিন বছর কি কি নিয়ে কাজ করেছি। থিসিস জমা দিলে তখন পড়ে দেখে জিগ্যেস করেছেন এটা-ওটা-সেটা সেসব নিয়ে। গবেষণার বিষয়ে গাইডের বিন্দুমাত্র সাহায্য না পাওয়া, বস্তুত গাইডের সে সম্পর্কে আদৌ কিচ্ছুটি না জানা, থিসিস জমা দিলে পড়ে দেখে তখন জানতে পারা, এ বিদেশে আদৌ বিরল ঘটনা নয়। সেখানে রিসার্চ স্টুডেন্টদের আত্মহত্যার হার কত? আর ভারতের প্রিমিয়ার ইন্সটিটিউটগুলোয় কত?

ফলত এই যে ভাবছেন গাইডদের এম্প্যাথি বেশি থাকলে এসব ঘটনা ঘটার পরিস্থিতি তৈরী হবে না, সেইটা আমার মতে অতিসরলীকরণ। এটুকুই। হিউমিলিয়েট করাকে কোথাও লঘুতর অপরাধ হিসেবেও বলতে চাইনি, ছাত্রছাত্রীদের অপেশাদারিত্ব দিয়ে তা জাস্টিফাই হয় এমনও কিছু বলতে চাইনি।

য | 2607:b400:2:ef40::***:*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৮:২০506245

য | 2607:b400:2:ef40::***:*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৮:২০506245- এই লেখাটা প্রকাশ করার জন্য সবাইকেই ধন্যবাদ। এই ঘটনাগুলো ডকুমেন্টেড হয়ে থাকা দরকার মনে করি।

আমি নিজের আর নিজের ঘনিষ্ঠ কিছু লোকের কথা আগে টইতে লিখেছিলাম, এবং সত্যি বলতে তাতেও লজ্জাঘেন্নাভয়ের চোটে অনেক কিছুই বাদ গেছে। এই যেমন, আমার পিএইচডি-র প্রথম যে গাইড ছিলেন, একেবারেই সদ্য MIT পাশ বাচ্চা ছেলে, তিনি আমাকে লিটেরালি বলেছিলেন কাজ না হলে যেন রাত্রে না ঘুমোই। আরেকজন প্যাটারনিটি লীভের ছুটি নিয়ে ফেরার পরে বলেন হ্যাঁ তোমার আনন্দ হয়েছে বুঝেছি কিন্তু অ্যানুয়াল রিপোর্টে লেখার জায়গা নেই তোমার বাচ্চা হয়েছে বলে আমাদের পেপার বেরোয়নি। সেইদিন-ই ঠিক করি এই সাইকো লোকের সাথে আর একদিন-ও না। আমি যখন তাঁর ল্যাবে ঢুকি তখন ল্যাবে ১৫-১৬ জন, এক বছর পরে যখন বেরোচ্ছি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, তখন বোধহয় ৭ কি ৮, তাও যাঁরা টিঁকে ছিলো তাদের দেখে মনে হতো স্টকহোম সিনড্রোম, কী করে যেন ঐ অ্যাবিউজ-টাকেই মনে মনে গ্লোরিফাই করে নিয়েছেন। ও আর আমি বেরোনোর শাস্তি হিসেবে এই এক বছর যে পেপারে কাজ করেছিলাম সেটায় আমার নাম বাদ, একেবারেই বাদ। অন্য একজন ল্যাবের ছেলের নাম বসিয়ে বেরিয়ে যায়, আমাকে সেটা জানানোও হয়নি। (অবশ্য এটা শাপে বর, কারণ সেটা অতি খাজা পেপার ছিলো)

এবার কথা হচ্ছে, এই যে এগুলো করেছেন, এতে ওঁর কিছু শাস্তি হয়েছিলো? না, হয়নি। আমাকে বলা হয়েছিলো, ঝামেলা কোরো না, ইট উইল ক্রিয়েট নাথিং বাট আননেসেসারি বিটারনেস। আর উনি এখন অ্যাকাডেমিয়া ছেড়ে অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে কাঠি করছেন, বা কাঠি খাচ্ছেন, জানি না।

আমি ডিপার্ট্মেন্ট চেঞ্জ করে পিএইচডি করি, ভাগ্যক্রমে পরের অ্যাডভাইজর খুব-ই সর্বজনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয়, একজন লেজেণ্ড বললেও কম-ই বলা হয় এবং এতদসত্ত্বেও ভালো লোক ছিলেন। তিনি তখন অশীতিপর, আমার অনুরোধ ফেলতে না পেরে রাজি হন আমাকে গাইড করতে। আমিই তাঁর শেষ ছাত্র। তিনি না রাজি হলে পরের মাসে বাড়ি ফিরে আসতে হতো এই নিয়ে সন্দেহ নেই। তিনি অঙ্ক-ও করে দিতেন না, কোডিং দূরস্থান। তবে, অতো বড়ো লোক বলে দূরদৃষ্টি ছিলো, কোন প্রবলেমে কাজ করা উচিত সামগ্রিক-ভাবে জানতেন, আর অত্যন্ত দয়ালু লোক ছিলেন, পৃথিবীর সবকিছু নিয়েই আলোচনা করতেন। কপালজোরে কাজটা উৎরে যায় এবং এখনো সেই করেই খাচ্ছি। উনি প্রায়-ই বলতেন ব্রিলিয়ান্স খুব-ই ওভাররেটেড, সীক সিন্সিয়ারিটি, সীক কাইন্ডনেস।

দুঃখের ব্যাপার যে এই দ্বিতীয় ব্যাপার-টা, অর্থাৎ একজনকে ছেড়ে অন্য একজন ভালো লোক খুঁজে পাওয়ার প্রোবাবিলিটি খুব-ই কম, শূন্যের কাছে। বেশীর ভাগ ঐ স্টেপ ওয়ানের পরে ট্রমা বয়ে নিয়েই চলে বাকি জীবন।

-

Somnath Roy | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৮:২১506246

Somnath Roy | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৮:২১506246 - কারেকশন, ভারতে প্রিমিয়ার ইন্সটিটুটগুলিতে ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা খুব কমন ব্যাপার, কিন্তু রিসার্চ স্কলারদের থেকে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে সেই সংখ্যা বেশি মনে হয়।এইদেশে পি এইচ ডি বিদেশের তুলনায় অনেকটা বেশি কম আয়াসে করা হয় বলে আমার ধারণ। কাজের কোয়ালিটি নিয়ে মন্তব্য করছি না। কিন্তু সিস্টেমের এমপ্যাথি বেশি।

-

Swarnendu Sil | ১২ এপ্রিল ২০২২ ১৯:৫৯506247

- য বাবুকে অনেক ধন্যবাদ অন্য টইটার লিঙ্ক দেওয়ার জন্যে। বহুদিন গুরুতে আসা হয় না, চোখ এড়িয়ে গেছিল।

ওনার লেখায় আরও একটা জিনিস এসেছে, যেটা আমি যা বলতে চাই সেটা আর একটু ভালভাবে কম্যিউনিকেট করতে সাহায্য করে সম্ভবত।

" তিনি অঙ্ক-ও করে দিতেন না, কোডিং দূরস্থান। তবে, অতো বড়ো লোক বলে দূরদৃষ্টি ছিলো, কোন প্রবলেমে কাজ করা উচিত সামগ্রিক-ভাবে জানতেন,... "

এই বিষয়টা, অর্থাৎ নিজের ফিল্ডটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা, অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি যাইই বলুন না কেন, আমি এটুকুটাকেই গাইডের কাজ ও দায়িত্ব বলে মনে করি। একজন ছাত্র বা ছাত্রী যখন পিএইচডি করতে আসেন, তার আগে তাঁকে কোন না কোন একটা কোর্স কারিকুলামের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। সেইটার অন্তত খাতায় কলমে সেই ছাত্র বা ছাত্রীটিকে পিএইচডিতে আর যা যা টেকনিকাল জিনিস শিখতে লাগবে, সেইটা নিজে নিজে শিখে নিতে পারার মত কম্পিটেন্স দেওয়ার কথা। যা পিএইচডি স্টুডেন্টের আদৌ থাকার কথা না, সেইটা হল ফিল্ড সম্পর্কে ওভারভিউ, কোনটা ভাল রিসার্চ কোয়েসচন সেইটা বোঝার মত অভিজ্ঞতা। এমনিও টেকনিকাল জিনিস হাতে ধরে শেখানো গাইডদের পক্ষে সম্ভব হওয়া খুবই শক্ত। গাইডের নিজের আর্লি কেরিয়ারে সময় থাকে না, কারণ তিনি নিজেই তখন ছুটছেন। কেরিয়ারের শেষের দিকে এনার্জি থাকে না। সময় আর এনার্জির কম্বিনেশন ধরলে কেরিয়ারের কোন অবস্থাতেই চাইলেও পিএইএচডি স্টুডেন্টকে টেকনিকাল জিনিস শেখানো সম্ভব না। যাঁরা করেন, তাঁরা হয় ক্ষণজন্মা নইলে এজন্যে তাঁদের নিজেদের কেরিয়ারের ক্ষতি হয় যথেষ্ট।

আর একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসেবে আপনি কার কাছে পিএইচডি করতে চাইবেন? এমন একজন যিনি বেশ অ্যাভারেজ কাজ করেন অথচ ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর সময় দেন, টেকনিকাল জিনিসপত্রও হাতে ধরে শেখান, নাকি এমন একজন যিনি ভাল কাজ করেন, তাঁর ফিল্ডে ভাল কাজ কোথায় কি হচ্ছে, কোন ধরণের জিনিসে আপাতত ফিল্ডে আগ্রহ বাড়ছে বা বাড়বে এসব জানেন, কিন্তু টেকনিকাল জিনিস হাতে ধরে দেখানোর সময় নেই এবং এক্সপেক্ট করেন যে সেগুলো ছাত্র বা ছাত্রী নিজে শিখে নেবে? আমার ধারণা পিএইচডি করতে আসা ছাত্রছাত্রীদের বিপুল অধিকাংশ যে চোখ বন্ধ করে দ্বিতীয়টা বাছবে এতে কারোরই খুব সংশয় থাকবে না।

আর একটা বিষয় য লিখেছেন যে রাজ্যের জিনিস নিয়ে গল্প করা ও দয়ালু হওয়ার কথা। সেইটা আমার ধারণা কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে করা সম্ভব। আমি ওপরে আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই লিখেছি আমার গাইডও আমার সাথে বহু কিছু নিয়ে গল্প করতেন। এবার আমার গাইডেরও আমি শেষের আগের পিএইচডি স্টুডেন্ট আর আমার গাইড রিটায়ার করা অবধি আমি ওখানেই পোস্ট ডক ছিলাম। স্টুডেন্টের সাথে বসে গল্প করার সময় আর্লি কেরিয়ারে পাওয়া বেশ শক্ত।

hu | 174.102.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ২০:২৬506248

hu | 174.102.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ২০:২৬506248- স্বর্ণেন্দু যা লিখলেন খুব ঠিকঠাক লাগলো।

hu | 174.102.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ২০:৩৪506249

hu | 174.102.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২২ ২০:৩৪506249- আরেকটা জিনিস সর্বত্র চোখে লাগে। সেটা হল সময়ানুবর্তিতার অভাব। অন্যের কাজের প্রতি রেসপেক্ট থাকলে ক্রমাগত লেটে পৌঁছানো বা নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি মিটিং চালানো সম্ভব নয় বলেই মনে করি। তবে এ জিনিস শুধু একাডেমিয়া নয়, সব জায়গাতেই আছে।

-

দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ১২ এপ্রিল ২০২২ ২০:৫৯506250

- ভারতে এখনো উচ্চশিক্ষায় গবেষণায় বরাদ্দ ভয়াবহ রকম কম | একজন গাইড কত মাইনে পেতে পারেন সঠিক জানি না, হয়ত তাদের বাড়িতে নিয়মিত গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, কাজের জায়গাতেও পেপার বার করা, গ্রান্ট জোগাড়, চেয়ার প্রফেসার হওয়ার প্রতিযোগিতা, একে অন্যেকে লেঙ্গি মারা ইত্যাদি সমস্যা তো আছেই এবং সেই বিষ তারা ঢেলে দেন সফট টার্গেট স্কলার দের ওপর | মিশেল ফুকো বেঁচে থাকলে হয়ত প্যানপ্টিকনের উদাহরণে জেলের সাথে গবেষণা কেন্দ্র গুলোও যোগ করে দিতে পারতেন |

এবং লর্ড মেকলের শিক্ষানীতির ভূত এখানেও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে | হয়ত যারা পি এইচ ডি করতে ঢুকছেন তাদের মূল উদ্দেশ্য কলেজে পড়ানো, বিষয়কে ভালোবেসে তার প্রতি মৌলিক গবেষণা নয় | ভালো শিক্ষক হবার সাথে ভালো গবেষক হবার কোন সম্পর্ক নেই | সরকারের উচিত ব্রিজ কোর্স করে যাতে কলেজে পড়ানোর সুযোগ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা | তাহলে হয়ত রাতারাতি এসব প্রতিষ্ঠান খালিও হয়ে যেতে পারে, তাই করা মুশকিল ?

-

Somnath Roy | ১২ এপ্রিল ২০২২ ২২:০০506251

- দীপাঞ্জন, সেভাবে দেখলে উচ্চশিক্ষার যেকোনও প্রতিষ্ঠানই খালি হয়ে যাওয়ার কথা। সরকারি চাকরি, ব্যাংকের চাকরি প্রভৃতির পরীক্ষায় বসার জন্য স্নাতক ডিগ্রির দরকার নেই বলে দিলে আদ্ধেক কলেজ খালি হয়ে যাবে।

-

Swarnendu Sil | ১২ এপ্রিল ২০২২ ২২:১৯506252

- বস্তুত এরকম চাকরীর পরীক্ষাগুলোয় বসতে ডিগ্রীর দরকার নেই এরকম কিছু চালু করলে এদেশের উচ্চশিক্ষার হাল ফিরলেও ফিরতে পারে। তবে @দীপাঞ্জন, আমার অভিজ্ঞতায় প্রিমিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোয় কলেজে পড়ানোর সুযোগ পাওয়ার জন্যে গবেষণায় আসা ছাত্রছাত্রী বিশেষ দেখিনি। কলেজে পড়ানোর জন্যে এই সব ইন্সটিটিউটে পিএইচডির করার থেকে অনেক সহজতর রাস্তা সম্ভবত এখনো দিব্যি আছে। দেশের গড়পড়তা ইউনিভার্সিটির পিএইচডি স্টুডেন্টরা প্রায় সবাই ওই যা বললেন তাই।

-

দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ১২ এপ্রিল ২০২২ ২৩:৩১506253

- @সোমনাথ ঠিকই, বাণিজ্যে স্নাতককে ব্যাংকের চাকরিতে এবং ইতিহাসের স্নাতককে সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত , হয়ত তা হচ্ছেনা বলেই ইতিহাসের স্নাতোকত্তরকে বাধ্য হয়ে ব্যাংকে চাকরি নিতে হচ্ছে এবং আপনি টাকা তুলতে গেলে তিনি খিঁচিয়ে উঠছেন - " লিংক নেই কাল আসুন"

@স্বর্ণেন্দু হতে পারে, তবে গবেষণা যেহেতু একটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয় , তাই গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে কারখানার সাথে গুলিয়ে ফেললে হয়ত এ সমস্যা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে তাই লর্ড মেকলের ভূতের কথাটা বললাম | যে কোনও কারণে যদি কোন স্কলার মাঝপথে ছেড়ে দেন তাহলে অন্তত এমন কোন ডিপ্লোমার ব্যবস্থা রাখা উচিত, যাতে বাইরের পৃথিবীতে তিনি অন্তত দেখাতে পারেন তিনি কিছু করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন

&/ | 151.14.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০০:২২506254

&/ | 151.14.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০০:২২506254- বিভিন্ন বিজ্ঞান, গণিত, সংখ্যাতত্ত্ব --ইত্যাদি ধরণের বিষয়ে ডক্টরেট করতে আসা ছাত্রছাত্রী কত আর এর বাইরে যেমন ধরুন সমাজবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, আধুনিক নাটক ইত্যাদি ধরণের বিষয়ে ডক্টরেট করতে আসা ছাত্রছাত্রী কত? একেবারে এক্স্যাক্ট সংখ্যা না হলেও চলবে, মোটামুটি একটা ধারণা পেলেই হবে।

-

π | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০০:৩৫506255

- প্রিমিয়ার ইন্সটিটিউট নিয়ে এতটা এলিটিজমও অস্বস্তিকর, কিছু মন্তব্য পড়ে মনে হল।

নাম বলতে চাই না | 178.2.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০১:৩২506256

নাম বলতে চাই না | 178.2.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০১:৩২506256- মাস্টার্স করার পরে চাকরি পেলাম না। বিদেশে পড়তে যাবার টাকা নেই। জিআরই/টোফেল পরীক্ষার ফি ই তো অনেক টাকা। এদিকে টায় টায় ফার্স্ট ক্লাস। কিন্তু চাকরি নেই। বোটানি। কে দেবে চাকরি। বলল সরকারি চাকরির কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে। বলল বিএড পাশ কর, স্কুলে টিচারের চাকরি। আর আছে পিএইচডি - কিন্তু রিসার্চ তো অনেক গভীর ব্যাপার, আমার দ্বারা কি হবে। আরে দে না পরীক্ষা, কি হয় দ্যাখ না। লেগে গেল পিএইচডি। আমি শিওর না। আবার পড়াশোনা করতে হবে। সবাই খুব বার খাওয়ালো। আমার মধ্যে নাকি প্রতিভা আছে, আমি জানতাম না। এমন সুযোগ আসে না। শেষ হলে প্রফেসরের চাকরি বা পোস্টডক করতে বিদেশ যাত্রা। ফিরে এসে ভালো জায়্গায় প্রফেসরের চাকরি। সেই থেকে ঝুলে আছি। মাসে মাসে ৩০০০০ ছেড়ে যাবো কোথায়। দেখি কি হয়।

Abhyu | 198.137.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০১:৪৩506257

Abhyu | 198.137.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০১:৪৩506257-

- নাম বলতে চাই না | 178.20.55.16 | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০১:৩২

ভাববেন না, আশা করি ভালোভাবেই হয়ে যাবে। শুভেচ্ছা রইল।

&/ | 151.14.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০২:২৬506258

&/ | 151.14.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০২:২৬506258- একটা জিনিস জানতে চাই। ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডক্টরেট করতে কতটা সময় লাগে? কত বছর মোটামুটি গড়পড়তায়? প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটগুলোতে আর সেগুলো ছাড়া অন্যত্রও?

Amit | 119.16.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৪:১৭506260

Amit | 119.16.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৪:১৭506260- গাইড হোক বা ম্যানেজার - বাইরে দেখি প্রায় সব জায়গায় দেখি প্রিভেনশন এন্ড ম্যানেজিং ওয়ার্কপ্লেস বুলিং এন্ড হ্যারাসমেন্ট পলিসি আছে এন্ড অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলোকে সিরিয়াসলি এড্রেস করা হয়। অবশ্যই এটা একেবারেই ক্লেম করছিনা সব জায়গায় ডিসক্রিমিনেশন উঠে গেছে। নানা ফর্মে সেসব চলতেই থাকে- চলবেও আরো বহুকাল । সে রেস-রিলিজিওন-কাস্ট হাজারটা ফ্যাক্টর আছে আর সেগুলো ওভার নাইট উড়ে যাবেনা। কিন্তু একটা গ্রিভান্স এড্রেসল প্রসেস থাকে যেখানে থ্রু প্রপার চ্যানেল কমপ্লেন করা যায় আর সেগুলোকে সিরিয়াসলি নেওয়া হয় আর ইনকোয়ারি করা হয়। ইন্ডিয়াতে কাজের সময় দেখেছি সেখানেও এসব পলিসি ছিল , কিন্তু তার মেকানিসম ইচ্ছে করে এতটাই কমপ্লেক্স করে রাখা যে কেউ সাহস করে কমপ্লেন করে উঠতে পারতো না। আর কমপ্লেন করা গেলেও উল্টো চাপ আসতো সেসব নিয়ে না এগোতে। ভিক্টিম ব্লেমিং কালচার রামপ্যান্ট বেশির ভাগ জায়গায়। অবশ্য সমাজেও তাই। একটা মেয়ে সেক্সউয়াল হ্যারাসমেন্ট এর কমপ্লেন করলে তার ড্রেস নিয়ে সবার আগে কমেন্ট আসে।একটা সুপেরিয়র পসিশন-এ থাকার সুযোগ নিয়ে স্টুডেন্ট বা সাবর্ডিনেট দের মেন্টালি হ্যারাস করা, তাদেরকে পাবলিকলি হিউমিলিয়েট করা বা তাদেরকে দরকার ছাড়া জোর করে বেশি টাইম থাকতে বাধ্য করা কোনোভাবেই জাস্টিফাই করা যায়না। সে গাইড নিজে আর্লি কেরিয়ার এ দৌড়োচ্ছেন না কেরিয়ার শেষে রেস্ট নিচ্ছেন না স্টুডেন্ট বেশি রকম এম্প্যাথি আশা করছে সেটা আদৌ ইম্পরট্যান্ট নয়। ব্যাড এন্ড বুলিং বিহেভিয়ার জাস্ট নট একসেপটাবল এই মেসেজ টা খুব পরিষ্কার ভাবে সবার কাছে যাওয়া দরকার।যদি মনে হয় ম্যানেজার - সাবর্ডিনেট বা গাইড- রিসার্চার এর ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করছেনা তাহলে দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো এবং তারও প্রপার এড্রেসল প্রসেস আছে দিনের পর দিন হ্যারাসমেন্ট না করে।

য | 2601:5c0:c280:4020:2c1a:114e:e3c3:***:*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৮:১১506261

য | 2601:5c0:c280:4020:2c1a:114e:e3c3:***:*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৮:১১506261- "এলিট" ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা হচ্ছে যখন এই ছবিটিও থাক। পেপার-টা ওপেন-অ্যাকসেস। পড়ে দেখতে পারেন, "মেরিটোক্রেসি"-র মিথ ইত্যাদি কিছুটা হয়তো পাল্টাতেও পারে। আবার না-ও পারে।

"Hence, conditioned on an individual holding a faculty position somewhere, we find no evidence that training at a prestigious institution confers any advantage to an individual’s subsequent productivity, while it does lead to marginally significant (p = 0.013) increase in prominence relative to peers with similarly prestigious faculty appointments"

dc | 122.183.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৮:২৩506263

dc | 122.183.***.*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৮:২৩506263- গ্রাফটা ভারি সুন্দর। খেয়াল করে দেখুন, ৯৫% সিআই এনভেলোপটা যতো সামনের দিকে যাচ্ছে ততো চওয়ড়া হচ্ছে। অর্থাত কিনা, যতো ফিউচারে প্রোজেকশান হচ্ছে ততো আনসার্টেনটি বাড়ছে।

-

Somnath Roy | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৮:৫২506266

- প্রেস্টিজিয়াস ট্রেনিং আর প্রেস্টিজিয়াস অ্যাপয়েন্টমেন্টও রিলেটেড। টিয়ার টু ইউনি থেকে পি এইচ ডি করে টিয়ার ওয়ানে ফ্যাকাল্টি পজিশন কজন পেয়েছে? বা এন আই টি থেকে পি এইচ ডি করে আই আই টিতে?

-

Swarnendu Sil | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৯:০৭506268

- @য,

ভারতে রিসার্চ ইন্সটিটিউট আর ইউনিভার্সিটির তফাৎ কদ্দুর কি সেইটা ইউএস আর কানাডার ওপর করা স্টাডির পেপার পড়ে কিকরে বোঝা যাবে বুঝলাম না। এমনিতেও শুধু ইউএস কানাডা নয়, গোটা ওয়েস্টে সব জায়গাতেই ইউনিভার্সিটিতেই রিসার্চ হয়, তার জন্যে আলাদা করে রিসার্চ ইন্সটিটিউট বানিয়ে রাখতে হয় না। ভারতে ইউনিভার্সিটিগুলোয় রিসার্চ ব্যাপারটাই নেই বললেই চলে। 'এলিট' ইন্সটিটিউটেই আন্তর্জাতিক মানের হিসেবে ধরলে রিসার্চের মান কহতব্য নয়। ব্রাজিল, চিলি তো বটেই, এমনকি তাইওয়ান, ফিলিপিন্স এও ভারতের এলিটতম রিসার্চ ইন্সটিটুটের চেয়ে অনেক ভাল রিসার্চ হয় এমন জায়গা রয়েছে। এ আমি নিশ্চিত পাইও জানে দিব্যি, স্পেডকে স্পেড বলার 'পলিটিকাল ইনকারেক্টনেস' টায় অস্বস্তি হয়েছে হয়ত।

ইউএস কানাডার স্টাডি পড়ে ভারতের অ্যাকাডেমিয়া সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা না করাই ভাল মনে হয়।

-

Swarnendu Sil | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৯:১৬506269

- "একটা সুপেরিয়র পসিশন-এ থাকার সুযোগ নিয়ে স্টুডেন্ট বা সাবর্ডিনেট দের মেন্টালি হ্যারাস করা, তাদেরকে পাবলিকলি হিউমিলিয়েট করা বা তাদেরকে দরকার ছাড়া জোর করে বেশি টাইম থাকতে বাধ্য করা কোনোভাবেই জাস্টিফাই করা যায়না। সে গাইড নিজে আর্লি কেরিয়ার এ দৌড়োচ্ছেন না কেরিয়ার শেষে রেস্ট নিচ্ছেন না স্টুডেন্ট বেশি রকম এম্প্যাথি আশা করছে সেটা আদৌ ইম্পরট্যান্ট নয়। ব্যাড এন্ড বুলিং বিহেভিয়ার জাস্ট নট একসেপটাবল এই মেসেজ টা খুব পরিষ্কার ভাবে সবার কাছে যাওয়া দরকার। " অমিতবাবুর মন্তব্যের এই অংশটায় একটুও অবাক হইনি। এরকম স্ট্র ম্যান আর্গুমেন্টই সাধারণভাবে এসে থাকে। আমার মন্তব্যগুলো থেকে যে অংশগুলোকে আউট অফ কন্টেক্সট তুলে এই অংশটা লেখা হল সেই মন্তব্যগুলো গোটাটা পড়লেই যে কেউ দেখতে পাবে যে এই কথাগুলো কোনও রকম হিউমিলিয়েট করা, হ্যারাস করা, বুলিং করা, অ্যাবিউজ করাকে জাস্টিফাই করতে লেখা হয়নি, বিন্দুমাত্র জাস্টিফাই করাও হয়নি। কিন্তু অত পড়তে গেলে মর্যাল হাই গ্রাউন্ডের ভার্চ্যু সিগ্ন্যালিং করবার সময় থাকবে কিকরে? আনন্দবাজারের কাছে মহান মানুষই বা হওয়া যাবে কি করে?

-

Swarnendu Sil | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৯:৩০506270

- @dc,

গ্রাফের শুরুর দিকে কম আনসার্টেন্টিটা আসলে সেলফ-ফুলফিলিং প্রফেসি জাতীয় জিনিস। বস্তুত রিক্রুটমেন্টের সময় যা ডাটা হাতে থাকে তা হল তখনো অবধি অ্যাকাডেমিক রেকর্ড, তার ভিত্তিতেই রিক্রুট করা হয়। তাতে যা জিনিসপত্র পাইপলাইনে থাকে তা দিয়েই মোটামুটি কিছুদিন একই লেভেল পাবলিশ করে যাওয়া সম্ভব হয়, তাই শুরুর দিকে যা আশা করে নেওয়া হয় তেমনই পারফর্ম করে লোকজন, এইটা টটোলজি বস্তুত। আর সোমনাথ যা লিখল, ইউএস কানাডা ও ভারত, দু জায়গায়ই এই ব্যাপারে কম বেশি একই, প্রেস্টিজিয়াস জায়গায় পড়লে রিক্রুটমেন্ট প্রেস্টিজিয়াস হয়। লং টার্মে ভাল রিসার্চার কে হবেন আর কে হবেন না এইটা anyone's guess.

তাছাড়া পাবলিকেশন এর সংখ্যা আর সাইটেশন বহু ফিল্ডেই খুব যে ভাল মেট্রিক তা নয়। এই সস্টাডিটা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে, তাতে হয়ত ভালই মেট্রিক, জানি না। কিন্তু যেমন ধরুন অঙ্কে, বহু কঠিন ফিল্ডেই পেপারের সংখ্যা ও সাইটেশন গড়ে অন্য অনেক সহজ ( ও আমার সাব্জেক্টিভ অপিনিয়নে ফালতু ) ফিল্ডের থেকে অনেক কম হয়।

SH | 2601:18c:c900:4810:bba6:2941:5be1:***:*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৯:৩২506272

SH | 2601:18c:c900:4810:bba6:2941:5be1:***:*** | ১৩ এপ্রিল ২০২২ ০৯:৩২506272- @স্বর্ণেন্দু শীল পিএইচডি গাইড এর হেল্প টা লাগবে কি লাগবে না এটা কিছুটা ফিল্ড এর উপর ডিপেন্ড করে। কেউ যদি থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স বা ম্যাথমেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর হয় তাদের গাইড এর হেল্প খুব একটা লাগে না। হেল্প করলে ভালো।.. না হলেও চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টল ফিজিক্স বা কম্পিউটেশনাল ফিজিক্স এর স্টুডেন্ট এর গাইড এর হেল্প লাগবে। বিদেশ এও এই সব টপিকস এর গাইড রা রেগুলার দেখা করে স্টুডেন্ট এর সাথে। কিছু সময় জাস্ট একটা কম্পিউটেশনাল মডেল ডেভেলপ করতে ৪-৫ বত্সর লাগে। গাইড দেড় এম্প্যাথি না থাকলে ওই টাইম তা কাটানো কঠিন হয়ে যায়। ইন্ডিয়া তে রিসার্চ ল্যাব গুলো তে এক্সপেরিমেন্টস সেটআপ নিজে কে ডেভেলপ কারতে হয় . রিসোর্স ও তেমন নেই। বিদেশে এস্টাব্লিশড ভাল ল্যাব এ কাজ করার সাথে ইন্ডিয়া তে কম পয়সা তে কম রিসোর্সে এ কাজ করার মোধ্যে অনেক ডিফারেন্স। এই জন্য ই অনেকে বিদেশে দারুন কাজ করেও ইন্ডিয়া তে জব পাবার পর তেমন কিছু করতে পারে না। ইন্ডিয়া তে স্টুডেন্ট রা যে টাইম তা দেয় ওই সময় তাই বিদেশ এ অনেক ভালো কাজ করা যাই। তাছাড়া ইন্ডিয়া তে রিসার্চ ইকোসিস্টেম তা নেই। গাইড এর পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব না। তাই স্টুডেন্টস দের অন্য দের থেকে হেল্প দরকার হয় যেটা ইন্ডিয়া তে পাওয়া যাই না। কিছু কিছু টপিকস এ অল ইন্ডিয়া তে কেউ নেই বললেই চলে। বিদেশ এ পাঠিয়ে কাজ করানো পসিবল না অত ফান্ডিং নেই।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।

গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি। যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।

মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি বার পঠিতপড়েই ক্ষান্ত দেবেন না। আদরবাসামূলক মতামত দিন।