- বুলবুলভাজা আলোচনা রাজনীতি

-

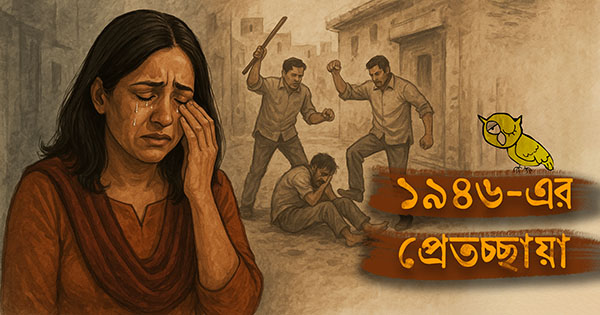

১৯৪৬-এর প্রেতচ্ছায়া

সুস্মিতা ঘোষ

আলোচনা | রাজনীতি | ১৫ মে ২০২৫ | ১১৬৪ বার পঠিত | রেটিং ৫ (৬ জন)

ছবি: রমিত ও ai

১৯৪৬ সাল। আমার মা তখন ভিক্টরিয়া ইনস্টিটিউশন-এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কলেজ ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক অল্পই। তাও যাতায়াত পর্দা ঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে। আগের বছর মেজ মামা বিয়ে করেছেন এক বাঙালি ক্রিশ্চিয়ান মহিলাকে। চিঠি মারফত শুধু ওই খবরটুকুই দিয়েছেন বাবা মাকে, এবং এ তরফ থেকে "বউ নিয়ে তুমি বাড়ি এসো" জাতীয় কোন চিঠি যায়নি। এর মধ্যে ১৯৪৬ এর আগস্ট মাসে নৌ সেনা মেজো মামার কন্যার জন্মের দশ দিনের মাথায় হঠাৎ যুদ্ধে ডাক পড়ল। স্থির করল কচি মেয়েকে নিয়ে খিদিরপুরে মেজ মামিমার বাপের বাড়িতে ওদের রেখে আসবে । কিন্তু হাওড়া স্টেশনে আসতেই সমস্ত ট্যাক্সি বলল লক্ষ টাকা দিলেও ওদিকে যাবে না। দাঙ্গাকারীরা শুধু ওদের নয়, দুধের শিশু, তার মা কাউকেই ছাড়বে না। মেজমামা তখন "আমার মা কিছুতেই ফেরাবেন না" দৃঢ় বিশ্বাসে শ্যামপুকুরে দাদুর বাড়িতে এসে মেয়ে বউকে রেখে গেলেন।

নতুন বউ, নতুন নাতনি সবকিছুর আনন্দ খুবই ক্ষণস্থায়ী হলো, কারণ পরদিনই সকালে বাড়ির সামনে দেখা গেল পাড়ার ছেলেরা, যাদেরকে বড়জোর মস্তান বলা যায়, এতদিন পর্যন্ত গুন্ডা বলা যেত না, তারা একটা মুসলমান মজুর কে পিটিয়ে মারছে। বেচারি লুকিয়ে ছিল তিন দিন, পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছিল। এই বীভৎসতা সহ্য করতে না পেরে দাদু বললেন অন্তত আমার বাড়ির সামনে থেকে সরে যা তোরা।

এ গল্প আমি ছোটবেলা থেকে মায়ের মুখে বেশ কয়েকবার শুনেছি। প্রায় একই ধরণের বর্ণনা পরে পড়লাম তপন রায় চৌধুরীর বাঙালনামা তে। কিছু কট্টরপন্থীকে ওনার সম্বন্ধে নানা বিশ্রী অপবাদ দিতে শুনেছি, এবং বলতে শুনেছি উত্তর কলকাতার এইসব দাঙ্গার গল্প নাকি মিথ্যে! আমার আধা পর্দানশীন মা এবং তপন রায় চৌধুরী দুজনের মধ্যে একটাই মিল, বয়স। কাজেই সে যাই বলুক, উত্তর কলকাতার সেই দাঙ্গা, যেখানে সাধারণ পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে একটা গরীব মজুরকে মেরে ফেলে, আমি অন্তত তাকে মিথ্যে কিছুতেই ভাবতে পারিনা। কাজেই সামান্যতম সাম্প্রদায়িক মন্তব্য ও আমার কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর।

পুণেতে আমার বাসস্থানের দেয়ালের ওপারটা তে যে কমপ্লেক্স, সেখানে অর্থনৈতিকভাবে রুগ্ন জনসাধারণ কে থাকার জন্য পুণে মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ম অনুযায়ী বাসস্থান বানিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সেই কমপ্লেক্সের অন্য দেয়ালের ওপারে অবস্থিত অতি অভিজাত হাউসিংটি। এই কমপ্লেক্স থেকে যারা হেঁটে বা অটোতে চড়ে বেরোয়, তাদের মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়ে বেশ কয়েকজন বোরখাধারী মহিলা। সাথে কয়েকজন শিশু। মেয়ে শিশু হলে কোলেরই হোক বা হেঁটেই চলুক, পরনে হিজাব কিংবা বোরখা। এটা আমার ভীষণ অস্বস্তির । আমার যৌবন কালে এরকম দৃশ্য কখনো দেখিনি।

যত ঘনঘন এই মুখহীন প্রাণীদের বেরোতে দেখি, দেখলে যে কোন লোকের প্রথম ধারণা হবে, ওখানে হয়তো একটা ধর্মাবলম্বী লোকজনই থাকে, এবং তাদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু পাঁচিলের এপার থেকে বুঝতে পারা যায়, ওদিকে ধুমধাম করে গণপতি উৎসব, দেওয়ালি ইফতার সবই চলছে। জনসংখ্যার ব্যাপারটা ও পরিমিত, সেটাও দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বলতে কাদের বোঝায় ঠিক জানিনা, কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের বেশিরভাগ এরই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করার জন্য ভ্যান আছে। কিছু না হোক হাত গাড়ি, তাতে বিক্রির মাল বেশ দামী, ফল বা সবজি। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা দু একজন মুরগির দোকানের কর্মচারীরাও এখানে থাকে, তারা অবশ্যই দরিদ্র। মনে হয় কারো বাড়ি ভাড়ায় থাকে।

এই কমপ্লেক্স এর যাদের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়, ঘটনা চক্রে সবাই মুসলিম। কেউ ফল বিক্রেতা বা বিক্রেত্রী, কেউ দর্জি, কেউ ঘড়ি সারায়। খদ্দের হিসেবে সবাই মোটামুটি খাতির করে। বাঙালি ছেলে গুলোর অবশ্য সব সময়েই গজগজ, যেমন বাঙালিরা করে থাকে। বাকিরা পাক্কা ব্যবসায়ী।

যখনই সাম্প্রদায়িকতা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন প্রথমেই ওদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। না, এত মহান হই নি আমি যে ওদের কি কি ক্ষতি হতে পারে খুঁটিয়ে ভাবতে বসি। আমার বারবার মনে পড়ে মায়ের কাছে শোনা ১৯৪৬ এর দাঙ্গার কথা। পাড়ার ছেলেদের চোখে কখন পাড়ারই বিধর্মী নিরীহ একজন দুশমন হয়ে ওঠে।

মায়ের কাছে সেযুগের বর্ণনা যা শুনেছি, “পাড়ার ছেলে” দের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত কম ই ছিল। মায়ের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে প্রায় সবাই উচ্চ শিক্ষিত। প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র ছিলেন সম্পর্কে দাদা, বাড়িতে তাঁর আনাগোনা ছিল। সহপাঠিনী ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন প্রয়াত অজিত পাঁজার নিজের দিদি স্মৃতি এবং অজিত নিজেও এক বছর মায়েদের জুনিয়র ছিলেন ইস্কুলে। বিধান রায়ের আনাগোনা ছিল কলেজে।

ছোট্ট এই গণ্ডীটুকুর মধ্যে সপ্তদশী মা যে টুকু রাজনীতি বুঝতেন, তার হল শহুরে শিক্ষিত মানুষ মুখে অন্ততঃ দেশপ্রেমের কথাই বলে, স্বদেশী করা মানে আন্দোলন করে জেলে যাওয়া বা ইংরেজের বিরুদ্ধে টুকটাক সশস্ত্র বিপ্লব করা, কেউ কেউ দেশভাগের কথা বলে, এবং কোনো কোনো নেতা আড়ালে দেশভাগের চক্রান্ত করে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। শিক্ষিত ঘরের যে সব ছেলে মেয়েরা আন্দোলন ইত্যাদি করত, বাড়ির সমর্থন সাধারণত থাকতো না, ধরা টরা পড়লে পরিচিতি খাটিয়ে ছাড়িয়ে আনা হত। দাঙ্গার কথা শিক্ষিতরা কেউ ভাবতে পারতো না। দাঙ্গা অর্থাৎ মারামারি কাটাকাটি, ছোটলোকে করে। কাজেই উত্তর কলকাতার দাঙ্গা অন্ততঃ উত্তর কলকাতার আদি বাসিন্দাদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য ই লেগেছিল।

আর লেগেছিল ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর। বরিশাইল্যর কাঠ বাঙাল তিনি তখন ডাফ হোস্টেলে থাকেন। এই পাড়াটাতে আমি বড় হয়েছি, কাজেই বুঝতে পারি এখানেও কি ঘটেছিল।

আজ এই ক্রান্তিকালে আমার অশীতিপর মাস্টারমশাই, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাস্টারমশাই, যাঁর সাথে পনের বছর আগেও বহু ঘনিষ্ঠ আড্ডার মাঝে কখনো ধর্মের কথা তুলতে দেখিনি, তিনি বলছেন তিনি সনাতনী, এবং যারা সনাতনী নয় তারা সবাই আতংকবাদী। শান্তির বার্তা শিরদাঁড়াহীনতার লক্ষণ, তাই এবার শত্রু নিধন শুরু করা উচিত। এটা আমার কাছে অতীব দুঃখের এবং কষ্টের বিষয়। কিন্তু আমার কাছে আতঙ্কের বিষয় হল এই কথাগুলোকে অশীতিপরের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। শত শত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ভারতীয় এবং বহু অনাবাসী ভারতীয় এই একই সুরে “জিহাদ”,( হ্যাঁ জিহাদ ছাড়া উপযুক্ত শব্দ নেই আর ) ঘোষণা করেছে। ঘটনাচক্রে বেশিরভাগই উচ্চশিক্ষিত।। নতুন একটা অদ্ভুত বুলি শুনছি, শান্তির বাণী হল নাকি রাজনীতি করা। মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক অশান্তি এবং পহেলগামের ঘটনা নাকি একই। দুটোর যোগসূত্র থাকলে যে গভীর রাজনীতি, যে গভীর চক্রান্ত থাকতে হবে তার কথা তারা বলছে না। পহলগামে কেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না সেটা প্রশ্ন করাটাও রাজনীতি, এবং সেই প্রশ্ন করার জন্য দৈনিক জাগরণের এক সাংবাদিক আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে।

শান্তির প্রশ্ন তোলার জন্য অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিচ্ছেদ হয়েছে গত কদিনে। “ নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে” মনে পড়ছে বারবার। আগে শুধু এই ভয় টুকুই ছিল , দাঙ্গা বাধলে আমার পাড়ার স্বল্প পরিচিত অন্য ধর্মের লোকে আমায় আক্রমণ করতে পারে। এখন মনে হচ্ছে আমি সনাতনী হতে পারব না ঘোষণা করার পর আমি সনাতনীদের ও নিশানায়। সেই সনাতনীদের দলে অনেকে আছে যারা এক সময় আমার ঘনিষ্ঠ ছিল। সংস্কারী সনাতনীদের মহিলাদের ওপর অত্যাচার করাটা তো প্রশংসনীয় কীর্তি।…

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনবাংলাদেশ ও হিন্দুসমাজ - দীপআরও পড়ুননিউ আর এস এস - Eman Bhashaআরও পড়ুনফিলিস্তিনের কবিতা ঃ পর্ব ২ - A Gআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

হীরেন সিংহরায় | ১৫ মে ২০২৫ ২৩:২৯731364

- হায় আমার দেশ

-

PRABIRJIT SARKAR | ১৬ মে ২০২৫ ১৩:৪৭731377

- আমি শুনেছি এবং কিছু জায়গায় পড়েছি প্রচন্ড দাঙ্গা হয়েছিল। তখন দাঙ্গাবাজ মুসলিম নেতারা অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (মুখ্য মন্ত্রী) ছিল। মুজিবর রহমান ছিলেন তরুণ। এরা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে র ডাক দিয়েছিল। পুলিস প্রশাসন কে বসিয়ে রেখে যা খুশি কর বলে দেওয়া হয়েছিল। এটা শুনেছি তখনকার মানুষ জনের কাছে। একটা দাঙ্গা বাজ মব ভিক্টরিয়া কলেজ আক্রমণ করতে এগোয়। সেই সময় আর এস এস বা হিন্দু মহাসভা সেরকম শক্তিশালী ছিল না। গোপাল মুখার্জি (এক মাংস বিক্রেতা) হিন্দু মব তৈরি করে এবং মুসলিম এলাকায় গণ হত্যা চালায়। হুগলি থেকে আসেন রাম চ্যাটার্জি (পরবর্তীকালে বাম ফ্রন্ট মন্ত্রী)। তখন সরকারের টনক নড়ে এবং পুলিশ মিলিটারি নামে।কিছু মোস্তান বা খুনি নয় এমন লোকজন বিচ্ছিন্ন ভাবে নিরীহ ফেরিওয়ালা বা মজুর কে ঠান্ডা মাথায় খুন করে। এগুলো কারুর কারুর সামনে ঘটে। এখানে এমন বর্ণনা আছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা লিখেছেন কোথাও একটা ঠিক মনে নেই।দুই বাংলা এক হয়ে একটা বাংলাদেশ গঠনের কথা ভাবা হচ্ছিল। এই রকম দাঙ্গা থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলিম বাংলা হল পূর্ব পাকিস্তান। আর পশ্চিম বাংলা হল ভারতের অঙ্গ রাজ্য। অনেকটা আয়ারল্যান্ডের মত। একটা হল ইউকে র অংশ অন্য টা হল স্বাধীন আয়ারল্যান্ড।

-

হীরেন সিংহরায় | ১৬ মে ২০২৫ ২১:৪১731392

- নর্দার্ন আয়ারল্যানডের সঙ্গে তুলনাটা হয়তো ঠিক খাটে না। তার ড্রাইভার বা লিভার গুলি শ চারেক বছরের পুরনো ! তবে আমার ভুল হতে পারে

-

স্বাতী রায় | ১৭ মে ২০২৫ ০০:৪৫731413

স্বাতী রায় | ১৭ মে ২০২৫ ০০:৪৫731413 - ভীষণ ভাল লাগল। আপনার মাকে শ্রদ্ধা যে তিনি এই বীজ আপনার মনে গেঁথে দিতে পেরেছিলেন। প্রকৃত শিক্ষা একেই বলে। সৌম্য বাবুর সম্পাদনায় দাঙ্গার সময়কার বা আশে পাশের বঙ্গভূমির বিবিধ জনের লেখা পত্র স্মৃতি কথা ইত্যাদি সম্পাদিত দুই খন্ডে একটি বই বেরিয়েছিল। চোখ খুলে দেওয়া বই। এমনিতেও যারা 46-50 র বাংলার ইতিহাস খতিয়ে পড়েছেন, তাঁদের চোখে নেহাৎ ঠুলি না থাকলে অনেক দুধ কা দুধ পানি কা পানি আলাদা হয়ে যায়।

জামাইবাবু | 2a0d:bbc7:0:1::***:*** | ১৭ মে ২০২৫ ১৮:৩৭731434

জামাইবাবু | 2a0d:bbc7:0:1::***:*** | ১৭ মে ২০২৫ ১৮:৩৭731434- লেখিকার বক্তব্য কি তাই বোঝা গেলো না , আগাগোড়া স্ববিরোধিতায় পূর্ণ , তারপর লেখাপড়ার "ল " ও নেই , ট্যাক্সিচালকরা খিদিরপুর যেতে অস্বীকার করেছিল কেন ? খিদিরপুর কি হিন্দু অধ্যুষিত জায়গা ছিল? , ১৯৪৬র দাঙ্গার "hallmark" ই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তর এমনকি মহিলাদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ , এ নিয়ে একাডেমিক কাজ অনেক আছে , এরপর খাঁটি বাঙালি বামের মতো কন্সিপিরেসি থিওরি নামিয়েছেন , পেহেলগাওঁ একটি চক্রান্তের নাম ইত্যাদি, বোধহয় মুম্বাই হানাতেও চক্রান্তের ছক খুঁজে পেয়ে ওই দিগ্বিজয় সিংয়ের প্রচার করা বইটার এক কপি কিনেওছিলেন , এইসব পাবলিক হিন্দু নাম নিয়ে সমাজে থাকার চেয়ে পেঙ্গুইন হয়ে গেলেই পারে

-

Nahid Ul Islam | ১৮ মে ২০২৫ ১০:৫৪731451

- ''যেখানে সাধারণ পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে একটা গরীব মজুরকে মেরে ফেলে, ...''এই যে অল্প শিক্ষিত বাঙালি হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা করে ফেলেন আর দুর্ভোগ পোহাতে হয় দিনের পর দিন মানুষকে , এর যথার্থ মন সামাজিক কারন বিজ্ঞান তো আছেই । সেই কথা আজ থাক , আপনার লেখাটা দেখে আমারও বেশ মনে পড়লো বেশ অনেক উঁচু দেয়াল ঘেরা ময়মনসিংহ শহরে পাশাপাশি সেই ব্রাম্মপল্লী আর হরিজন পল্লীর ছবিটা । হ্যাঁ ...এরাই বলি হন । আর ?বাকিটা ইতিহাস ( কপচাতে থাকুন) ।

-

Nahid Ul Islam | ১৮ মে ২০২৫ ১১:২৪731453

- ওরে বাবা Direct Action Day ?!The day also marked as ''The Week of the Long Knives'' । মহাত্মা গাঁধি আর হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী অনেক সেই দিন অনেক খেটেছিলেন দাঙ্গা থামাতে আর তাই বাঙ্গাল গুলা হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী (সোহরাওয়ার্দীকে ভারতে একটি বিতর্কিত চরিত্র হিসেবে দেখা হয় সরাসরি কলকাতা দাঙ্গা জন্য দায়ী হওয়ার কারণে ) সাহেব কে "বাংলার কসাই" নামে অবহিত করা হয়। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা পৌরসভার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। মেয়র ছিলেন দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস । ১৯২৭ সালে সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন। ১৯২৮ সালে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের মধ্যে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব থাকলেও ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সাথে তিনি জড়িত হননি। ১৯৩৬ সালের শুরুর দিকে তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি নামক দল গঠন করেন। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে এই দলটি বাংলা প্রাদেশিক প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাথে একীভূত হয়। এই সুবাদে তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগ তথা বিপিএমএল এর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালের শেষ দিক পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। ১৯৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পরে গঠিত খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভায় তিনি একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভায় তিনি শ্রমমন্ত্রী, পৌর সরবরাহ মন্ত্রী ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিপুল বিজয়ে তিনি এবং আবুল হাশিম মূল কৃতিত্বের দাবিদার ছিলেন।[৮] ১৯৪৬ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি ব্যাপক সমর্থন প্রদান করেন। যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৯৪৬ সালে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রদান করেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের ব্যাপারে কেবিনেট মিশন প্ল্যানের বিরুদ্ধে জিন্নাহ ১৯৪৬ সালের আগস্টের ১৬ তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দেন। বাংলায় সোহ্রাওয়ার্দীর প্ররোচনায় এই দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। মুসলমানদের জন্য আলাদা বাসভূমি পাকিস্তানের দাবিতে এই দিন মুসলমানরা বিক্ষোভ করলে কলকাতায় ব্যাপক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে যায়। পূর্ব বাংলার নোয়াখালীতে এইদিন বিপুল ধ্বংসকাণ্ড চলে। সোহ্রাওয়ার্দী এসময় তার নীরব ভূমিকার জন্য হিন্দুদের নিকট ব্যাপক সমালোচিত হন। তার উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে দিল্লী সম্মেলনে মুসলিম লীগের আইনপ্রণেতাদের নিকট লাহোর প্রস্তাবের একটি বিতর্কিত সংশোধনী পেশ করা হয়। এই সংশোধনীতে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবনা ছিল।[৯] কিন্তু কলকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় তার বিতর্কিত ভূমিকার কারণে হিন্দুদের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। ফলে শরৎচন্দ্র বসু ছাড়া কংগ্রেসের আর কোন নেতা তার অখণ্ড বাংলার ধারণার সাথে একমত ছিলেন না। স্যার আশুতোষ Mukherjee র তনয় শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী হিন্দু মহা সভার সভাপতি হিসেবে আওয়াজ দিয়েছিলেন ( খুব সম্ভব এপ্রিল ৪৭ এ ) বাঙালি ( তখন বাঙালি বলতে বাংলা ভাষাভাষী হিন্দুদেরকেই বোঝাতো আর ম্লেচ্ছবা মোহামেডানদের আরেক জাত হিসেবে দেখা হত ) ভারতের সাথে থাকবে । সেই মতে প্রদেশ কংগ্রেস ও তাই বলেছিল আর আনন্দবাজার পত্রিকা জরিপ করে বলেছিল শতকরা ৯৮ জন বাঙালি ভারতের সাথে থাকেতে চান । এর কারন আর যাই থাকুক পার্লামেন্টে মোহামেডানদের ১১৯ আসন আর হিন্দুদের ৮৫ আসন নিয়ে ভদ্র লোকেরদের পক্ষে ( আচ্ছা যান বেঙ্গলি এলিট দের ) পেরে উঠা প্রায় অসম্ভব ,সেটি বুঝে বাঙালি আর এ ঝামেলায় জড়ায় নি । তবে , এ বার এসে তসলিমা আর মাল মুহিত ইত্যাদি গং এর সাথে কলিকাতার যারপরনাস্তি আনন্দ দেয়া নেয়া ...মনে করিয়ে দিল '' আত্ম বিস্মৃত ' বাঙালি আবার 'আত্ম ঘাতি' হয়ে উঠবেন । আর এটা আবার প্রমানিত হল ২০২৪ এর আগস্টে বাংলা দেশে । কোন কিছু নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি ভালো না । ই ন্ডিয়ার কি হইসে এতে? আর আওয়ামী দসরা রা কলকাতা বিলেত নিউ নিয়কে ...

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।