- বুলবুলভাজা পড়াবই সীমানা ছাড়িয়ে

-

যদি আমরা আফ্রিকানদের মতো বড়ো হয়ে উঠতাম...

পার্থপ্রতিম মণ্ডল

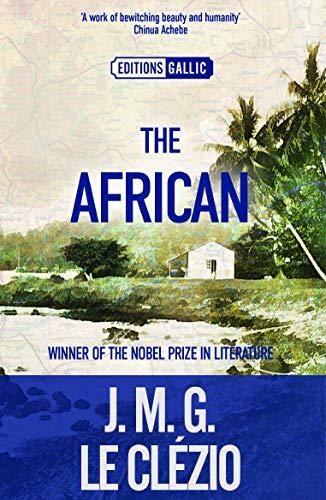

পড়াবই | সীমানা ছাড়িয়ে | ১৩ জুন ২০২১ | ৩৮০২ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন)  জাঁ-মারি গুস্তাভ ল্য ক্লেজিও। নোবেলজয়ী ফরাসি সাহিত্যিক। কিন্তু হৃদয়ে তাঁর আফ্রিকা। নিরন্তর লিখেছেন আফ্রিকান নানা জনগোষ্ঠীর ওপর ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির মর্মান্তিক হামলার কথা। সংশয় প্রকাশ করেছেন ইওরোপীয় সংস্কৃতির মূল্য নিয়েই। আত্মজৈবনিক একটি প্রবন্ধসংকলন। পড়লেন পার্থপ্রতিম মণ্ডল

জাঁ-মারি গুস্তাভ ল্য ক্লেজিও। নোবেলজয়ী ফরাসি সাহিত্যিক। কিন্তু হৃদয়ে তাঁর আফ্রিকা। নিরন্তর লিখেছেন আফ্রিকান নানা জনগোষ্ঠীর ওপর ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির মর্মান্তিক হামলার কথা। সংশয় প্রকাশ করেছেন ইওরোপীয় সংস্কৃতির মূল্য নিয়েই। আত্মজৈবনিক একটি প্রবন্ধসংকলন। পড়লেন পার্থপ্রতিম মণ্ডললেখক লিখতে চান সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধের কথা। অথচ যাদের কথা তিনি লেখেন তাদের কাছে কি আদৌ পৌঁছোয় তাঁর লেখা? বা অন্যভাবে বললে, সাহিত্য যাঁরা পড়েন তাঁরা কি তাঁর লেখার মানুষগুলির মতো বেঁচে থাকার জন্য, জীবন-জীবিকার জন্য প্রতিনিয়ত প্রাণপাত করে বেড়ান? প্রশ্নটি সরল। এহেন প্রশ্নের মধ্যে অভিনবত্বও কিছু নেই। তবু কোথাও যেন সাহিত্যের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বড্ড বেশি প্রকট করে তোলে এই প্রশ্ন!

২০০৮ সালে নোবেল ভাষণে এই মর্মেই একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন ল্য ক্লেজিও উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে। “লেখা জানত না যেসব মানুষেরা একদিন, তারা তাহলে তাদের গান, তাদের মিথের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ যোগাযোগের একটি ফর্ম কীভাবে খুঁজে বের করতে সফল হয়েছিল? আমাদের বর্তমান শিল্পোন্নত সমাজে তা করা সম্ভব হচ্ছে না কেন? সংস্কৃতিকে কি আমাদের আবার নতুন করে আবিষ্কার করা উচিত? আমাদের কি ফিরে যাওয়া উচিত তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগের মাধ্যমে? (“Faut-il réinventer la culture? Faut-il revenir à une communication immédiate, directe?”) তাহলে লেখা কেন? লেখকরা কেউ এখন এমন দাবি করেন না যে তাঁরা পৃথিবীটাকে বদলে দেবেন, যে তাঁদের গল্প-উপন্যাস এক নতুন উন্নত সমাজের জন্ম দেবে। তাঁরা যা করেন, তা হল ঘটনার সাক্ষী থাকা। সেই অর্থে তাকে ঈক্ষণকামী (voyeur) ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?”

নোবেল ভাষণ দিচ্ছেন জাঁ মারি গুস্তাভ ল্য ক্লেজিওজাঁ-মারি গুস্তাভ ল্য ক্লেজিও। ২০০৮ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাপক এই ফরাসি লেখক এভাবেই আমাদের সভ্যতার ইতিহাসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। প্রশ্ন তোলেন লিখিত সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা নিয়েও। জন্মগত ভাবে ফরাসি হয়েও যিনি নিজেকে ফরাসি মনে করতে চান না একটুও। জীবন ও সাহিত্যে যতটা না ফরাসি, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি ‘আফ্রিকান’। আফ্রিকা তাঁর রক্তে, মজ্জায়। ‘দ্য গার্ডিয়ান’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যিনি নির্দ্বিধায় এ কথা বলতে পিছপা হন না যে, ‘Being European, I’m not sure of the value of my culture, because I know what it’s done’। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস ‘দেজ্যের’ (Désert/মরুভূমি)—ক্লেজিও-র এই একটি উপন্যাস অন্তত পরিচিত সকলের কাছেই—রচিত পশ্চিম সাহারা আর মরক্কোর প্রক্ষাপটে। ফরাসি ঔপনিবেশিকদের আগ্রাসনে উত্তর আফ্রিকার মরু অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী তুয়ারেগদের পরাজয়ের সেই মর্মন্তুদ কাহিনি অনেকেরই পড়া। টুয়ারেগরা পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল খ্রিস্টীয় বহিরাগতদের বিরুদ্ধে কারণ এই খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের আসল ও একমাত্র ধর্ম ছিল অর্থ।

ল্য প্যতি পারিসিয়েন পত্রিকায় তুয়ারেগ গোষ্ঠীর মানুষের ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের খবর।শুধু তো ‘দেজ্যের’ নয়, ক্লেজিওর গল্প-উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে ইয়োরোপের এই সংঘাতের কথা। এটা উল্লেখযোগ্য যে, ফরাসি সাহিত্যিক ক্লোদ সিমঁ, আল্যাঁ রোব-গ্রিয়ে, মার্গেরিত দুরা-র নব্যধারার কথাসাহিত্য ‘নুভ রমাঁ’র পরিমণ্ডল থেকে উঠে এসেও ল্য ক্লেজিও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন এসব থেকে বহু দূরে। তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থানটি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন অকপট ভাবে। ২০০৭ সালে ল্য মঁদ পত্রিকায় ‘ফরাসি ভাষায় বিশ্বসাহিত্য’ শীর্ষক এক ইস্তেহারে সই করেছিলেন যে চুয়াল্লিশ জন লেখক ল্য ক্লেজিও ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ফ্রান্সকে সেই সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেওয়া হয়নি। নিভৃতচারী, উচ্চকিত নয় তাঁর স্বর, তাঁকে নিয়ে হইচইও তাই কম, সভ্য মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে তিনি ঘোরতর সংশয়ী। এহেন ল্য ক্লেজিওকে জানতে হলে আমাদের পড়ে দেখতেই হবে ২০০৪ সালে প্রকাশিত তার আত্মজৈবনিক প্রবন্ধের বই ‘লাফ্রিক্যাঁ’ (L’Africain/ The African)। আমাদের বর্তমান আলোচনাও তাই এই বইটিকে নিয়ে।

ক্লেজিও-র আত্মজৈবনিক এই প্রবন্ধটি মূলত তাঁর বাবাকে নিয়ে। ক্লেজিও-র জন্ম ১৯৪০ সালে, নাৎসি জার্মানির হাতে ফ্রান্স অধিগ্রহণের ঠিক দু-মাস আগে। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁর বাবা রউলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাঁর পরিবার থেকে। পারিবারিক সূত্রে রউলরা ছিলেন মরিশাসের লোক। ব্রিটিশ নাগরিক। ডাক্তারি পাস করার পর ক্লেজিও-র বাবা চলে যান আফ্রিকায়, ব্রিটিশ কলোনির চিকিৎসক হিসেবে। ক্লেজিওর যখন জন্ম হয়, তার বাবা তখন নাইজেরিয়ায়। প্রত্যন্ত, দুর্গম অঞ্চলে সাধ্যমতো চিকিৎসা দিয়ে চলেছেন সেখানকার মানুষদের, এক একটা দেশের সমান এক একটা ভূখণ্ডের একমাত্র চিকিৎসক হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে ক্লেজিও-র মা দুই সন্তানকে নিয়ে পুনরায় মিলিত হন তাঁর স্বামীর সঙ্গে। ক্লেজিও-র তখন আট বছর বয়স। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম তাঁর দেখা বাবার সঙ্গে। ‘আফ্রিকান’-এ সেই বাবার কথাই শুনিয়েছেন ক্লেজিও। শুনিয়েছেন তাঁদের দুই ভাইয়ের জন্মের আগে ক্যামেরুন, নাইজেরিয়ার প্রত্যন্ত দেশে বাবা-মায়ের স্বপ্নসম বছরগুলির কথা। চিকিৎসক হিসেবে রোগীদের সঙ্গে তাঁর বাবার আত্মিক সম্পর্কের কথা। যুদ্ধের কারণে পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু শুধু শৈশবের স্মৃতিচারণ কিংবা লেখকের নিজের পরিবারের রোমহর্ষক কাহিনি এই বইটিকে ভালোলাগার একমাত্র কারণ নয়। একথা ঠিক যে এই বইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয় লেখকের বাবা। কিন্তু ১২৫ পাতার ছোট্ট এই বইটি (ম্যরকুর দ্য ফ্রঁস প্রকাশনা, ২০০৪) পাঠকের কাছে অমূল্য সম্পদ আরও একাধিক কারণে। সাহিত্যিক হিসেবে ক্লেজিও-র দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে হলে এই বইটি পড়া অপরিহার্য। আট বছর বয়সে ফিরে পাওয়া ভগ্ন দেহ, ভগ্ন মন তাঁর বাবা যদি এই রচনার প্রধান চরিত্র হন, তাহলে এই বইয়ের আর দুই চরিত্র, যুদ্ধ আর অরণ্য।

‘যুদ্ধ’ এ রচনায় এসেছে তার যাবতীয় বহুমাত্রিকতা নিয়ে। নোবেল ভাষণে ক্লেজিও জানিয়েছিলেন, লেখালেখি শুরু করার পিছনে যদি নির্দিষ্ট কোনো একটা ঘটনা তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে তাহলে সেটা হল যুদ্ধ। কিন্তু ‘যুদ্ধ’ বলতে ঠিক কী বোঝেন ক্লেজিও? না, ‘যুদ্ধ’-র ঐতিহাসিক আর রাজনৈতিক সংজ্ঞাটিই তাঁর কাছে যথেষ্ট নয়। ‘যুদ্ধ’ বলতে তিনি বোঝেন, ‘সাধারণ জনগণ যা অনুভব করে সবার আগে, বিশেষ করে খুব ছোট্ট শিশুরা। একবারের জন্যও এটাকে আমার ঐতিহাসিক কোনো মুহূর্ত বলে মনে হয়নি’। “আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমরা ভয়ে গুটিয়ে থাকতাম, আমরা শীতে কাতর হয়ে পড়তাম, ব্যাস… এইটুকুই।” ‘Dans la forêt des paradoxes’ (‘আপাতবিরোধিতার অরণ্যে’) শীর্ষক সেই বক্তৃতায় ক্লেজিও বর্ণনা করেছেন সেই দুঃসহ সময়ের কথা। তিনি দেখেছেন ফিল্ড মার্শাল রোমেলের বাহিনীকে তাঁর বাড়ির জানালার নীচ দিয়ে পার হয়ে যেতে। অস্ট্রিয়ায় ঢোকার পথের সন্ধানে আল্পস-এর দিকে এগিয়ে যেতে। কিন্তু সে স্মৃতি তাঁর কাছে ততটা স্পষ্ট নয়। যেটা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে তা হল, সবকিছুর একটা চুড়ান্ত অভাবের কথা। বিশেষ করে বই আর লেখাপড়ার সরঞ্জামের। কাগজ অপ্রতুল ছিল, জীবনের প্রথম ছবিগুলো তিনি এঁকেছিলেন, প্রথম লেখাগুলো লিখেছিলেন রেশন বইয়ের পিছনে, ছুতোর মিস্ত্রির লাল-নীল কলম দিয়ে। খেলাধুলার জন্যে বাইরে বেরোনো একপ্রকার মানা ছিল। যে বাড়িতে থাকতেন তার আশেপাশের মাঠ, বাগান সর্বত্র মাইন পাতা থাকত যে!

আর ‘আফ্রিকান’-এ তিনি দেখিয়েছেন ‘যুদ্ধ’ কীভাবে চুরমার করে দিয়েছিল তাঁর বাবার আফ্রিকার স্বপ্নটিকে। ১৯৪০-এ সদ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া তাঁর মা যখন ছুটে বেড়াচ্ছেন ব্রিটেনি থেকে পারি, পারি থেকে মুক্তাঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে, তখন তাঁর বাবা অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছেন নাইজেরিয়ায়। স্ত্রী, সন্তানের কোনো সংবাদই পৌঁছোচ্ছে না তাঁর কাছে। বিবিসিতে ইওরোপের যে সংবাদ পাঠ করা হয়, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে ততটুকুই। যে আফ্রিকাকে তিনি মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন এই প্রথম সেই আফ্রিকাকে তাঁর মনে হতে লাগল একটা মস্ত বড়ো ফাঁদের মতো। পেশার প্রতি দায়বদ্ধতায় তিনি তখনও রোগীদের সেবা করে চলেছেন ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন সেই আত্মীয়তা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে এতগুলি বছর নিকট আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো মেলামেশা করার পর এতদিনে তাঁর মনে হল, একজন চিকিৎসকও ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আর-এক স্তম্ভ। পুলিশ, বিচারক ও মিলিটারির মতোই। ঔপনিবেশিক শক্তি এই মানুষগুলির সমস্ত প্রতিরোধকে পরাভূত করে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সামরিক শক্তির পাশাপাশি তার বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকেও ব্যবহার করেছে।

তবে ‘যুদ্ধ’কে তিনি কখনোই একমাত্রিক বলে মনে করেননি। ১৯২৮-এ তাঁর বাবা যে নাইজেরিয়াতে চিকিৎসক হিসেবে পাড়ি দেন, সেই নাইজেরিয়া যুদ্ধের কবলমুক্ত। তা তখন ব্রিটিশ শাসনের নিয়ন্ত্রনাধীন। কিন্তু যুদ্ধ তো তার সর্বাঙ্গে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ। উপনিবেশের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অপচার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সর্বোপরি যুদ্ধ জীবাণুর সঙ্গে। ভিবরিও ব্যাকটেরিয়া, ফিতেকৃমি, বসন্ত আর অ্যামেবিক ডিসেন্ট্রি।

‘যুদ্ধ’ তাঁকে লেখালেখির জগতে নিয়ে এসেছিল। আর এনেছিল ‘অরণ্য’ (‘আমার পরিণত বয়সের যে সাহিত্যিক অনুভূতিগুলো, তার অন্যতম প্রধান অনুভূতির জন্যে আমি ঋণী অরণ্যের কাছে।’)। সত্তরের প্রথম দিকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ক্লেজিও কাটান পানামার ঘনবর্ষণ বনাঞ্চলে আদিম জনগোষ্ঠী এমবেরা ও ঔনানাদের সঙ্গে। সেখানে তিনি দেখেন, উপজাতিরা আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বর্ম হিসেবে কীভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তখনও আঁকড়ে রয়েছে। যে-কোনো ‘প্রকৃত’ অরণ্যের মতোই এই অরণ্যও ছিল ভীষণ রকমের প্রতিকূল। সেখানে লেখকের অস্বস্তিতে এমবেরারা যথেষ্ট মজা পেত। “তারা আমাকে যে প্রজ্ঞা দান করেছিল তার কিছুটা অন্তত আমি বিনোদন দিয়ে শোধ করে দিতাম।” আমেরিন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তিনি নিয়েছিলেন প্রিমিটিভ কমিউনিজমের পাঠ। দেখেছিলেন কর্তৃত্ববাদের প্রতি তাদের চূড়ান্ত বিদ্বেষ আর এক ধরনের ‘প্রাকৃতিক নৈরাজ্যবাদ’ (‘anarchie naturelle’)-র প্রতি তাদের অদম্য টান। ক্লেজিও মনে করেন, আমাদের ভোগবাদী সমাজে আমরা যাকে শিল্প বলি তার সঙ্গে এই আদিম মানুষগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। দেয়ালে ছবি ঝোলানোর পরিবর্তে তারা ভালোবাসে নিজেদের শরীরে ছবি আঁকতে। তা ছাড়া ‘স্থায়ী’ কোনো কিছু সৃষ্টি করার প্রতি কোনো মোহ তাদের নেই।

এই বইয়ে “l’africain” তাঁর বাবা নিজেই। আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যিনি আর কোনোদিনই তাঁর দেশবাসীর মতো হয়ে উঠতে পারেননি। ছোট্ট ক্লেজিও-রও মনে হত তার বাবা যেন কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা এক শত্তুর। যে আত্মীয়স্বজনের কাছে আশৈশব মানুষ হয়েছে তারা দুই ভাই, যুদ্ধ-পরবর্তী দেশপ্রেমে টইটম্বুর সেই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কোনো মিলই নেই লোকটার। আফ্রিকার শেতাঙ্গ প্রভুদের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল এক জাতক্রোধ। শেতাঙ্গরা তাদের সাবেক উপনিবেশগুলিকে চুষে ছিবড়ে করেছে তাই নয়, চিরতরে সেই দেশগুলির তারা বেহাল অবস্থা করে ছেড়েছে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের প্রত্যক্ষ মদতে সেখানে বোকাসা, ইদি আমিন দাদা-র মতো স্বেচ্ছাচারীদের ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। বছরের পর বছর পাশ্চাত্যের দেশগুলি তাদের অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে, তারপর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ইমিগ্রেশনের দরজা খুলে দেবার ফলে ছয়ের দশকে ঘানা, বেনিন, নাইজেরিয়া থেকে হাজারে হাজারে যুবকদের আমদানি করে গেটোগুলোকে ভরতি করেছে। আবার অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে সেই তারাই হয়ে উঠেছে ভীষণরকমের জিনোফোবিক। শুধু তাই নয়, আফ্রিকাকে তারা তুলে দিয়ে এসেছে তার পুরোনো শত্রুদের জিম্মায়: ম্যালেরিয়া, ডিসেন্ট্রি, দুর্ভিক্ষ আর নতুন এক মহামারি: এডস্। বহুজাতিক সংস্থা আর উন্নত দেশগুলোর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সেখানে বাধিয়ে দেওয়া হয়েছে গৃহযুদ্ধ। বায়াফ্রা-র গৃহযুদ্ধের যে বর্ণনা লেখক এখানে দিয়েছেন তা পড়লে শিউরে উঠতে হয়।

না, বামেন্ডা, বানসো-র (আজকের কুম্বো) পর্বতে অরণ্যে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে তাঁর বাবা আর কোনোদিন ফ্রান্সে মন বসাতে পারেননি। দুর্গম সব অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ডাক্তারি করেছেন, Bush Doctor কথাটা তখন খুব চালু ছিল। এখানের বহু মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, তাদের অন্তিম যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন। ১৯৩২-এ এসব অঞ্চল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রানাধীন হওয়ার সত্ত্বেও তখনও তাদের চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোটিকে অটুট রেখেছিল। সেসব অভিজ্ঞতা তিনি কখনও প্রকাশ্যে বলতেন না। শুধু তাঁর চিরসঙ্গী Leica ক্যামেরাতে ধরে রাখতেন।

বাবাকে তিনি চিনেছেন পরে। তাঁর মনে পড়ে আট বছর বয়সে ওগোজা-য় থাকাকালীন কীভাবে তারা দুই ভাই ঠিক ঔপনিবেশিক আগ্রাসকদের মতোই লাথি মেরে ভেঙে দিত বাড়ি-প্রমাণ উই আর পিঁপড়ের ঢিবিগুলো। যে ইগবো শিশুরা তাদের খেলার সঙ্গী ছিল তারা কিন্তু ঢিবিগুলোতে হাত দিত না। পিঁপড়ে তো তাদের রূপকথার চরিত্র। পৃথিবীর সৃষ্টি পর্বে পিঁপড়েদের ভগবানই তো তৈরি করেছিলেন নদী। সেই দেবতাই তো জলকে রক্ষা করেন মানুষের জন্যে। তাহলে তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া কেন? “আমি ভেবে দেখেছি, আমরা যদি ওগোজাতেই থেকে যেতাম তাহলে সব অন্যরকম হত, যদি আমরা আফ্রিকানদের মতো হয়ে উঠতাম। গ্রামের শিশুদের মতো… আমি শিখে যেতাম উইপোকাদের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে।’’

The African

Jean-Marie Gustave Le Clezio

David R. Godine Publishers

Rs. 2485

বইটি অনলাইন কেনা যেতে পারে এখানে।

গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনকামু থেকে কামেল: একটি দেশ, একটি খুনের বৃত্তান্ত ও দুই যুগের দুই ঔপন্যাসিক - পার্থপ্রতিম মণ্ডলআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

Jaya Kundu | 202.8.***.*** | ১৩ জুন ২০২১ ১৪:৩৮494916

Jaya Kundu | 202.8.***.*** | ১৩ জুন ২০২১ ১৪:৩৮494916জেনে চমৎকার লাগল ❤️ জয়া

পার্থপ্রতিম মন্ডল | 2405:201:800a:e005:a022:34ad:31cb:***:*** | ১৩ জুন ২০২১ ১৬:৫৭494920

পার্থপ্রতিম মন্ডল | 2405:201:800a:e005:a022:34ad:31cb:***:*** | ১৩ জুন ২০২১ ১৬:৫৭494920@Jaya Kundu অনেক ধন্যবাদ।

-

Sandipan Majumder | ১৪ জুন ২০২১ ১২:৪০494934

চমৎকার রিভিউ। পড়ে খুব ভালো লাগলো।

-

Somenath Guha | ১৪ জুন ২০২১ ১৩:১৩494935

রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললাম। মুগ্ধ। অনবদ্য।

পার্থপ্রতিম মন্ডল | 2402:3a80:a79:d567:0:5c:c040:***:*** | ১৪ জুন ২০২১ ১৬:৪৩494936

পার্থপ্রতিম মন্ডল | 2402:3a80:a79:d567:0:5c:c040:***:*** | ১৪ জুন ২০২১ ১৬:৪৩494936@Sandipan Majumder , Somenath Guha অনেক ধন্যবাদ।

-

রৌহিন | ১৪ জুন ২০২১ ১৭:০৩494938

খুব ভাল। এই বইটি কিভাবে পাওয়া যাবে যদি একটু জানান

পার্থপ্রতিম মন্ডল | 2405:201:800a:e00e:3467:f59b:e16e:***:*** | ১৪ জুন ২০২১ ২১:০২494948

পার্থপ্রতিম মন্ডল | 2405:201:800a:e00e:3467:f59b:e16e:***:*** | ১৪ জুন ২০২১ ২১:০২494948@

রৌহিন

বইটির ইংরেজি অনুবাদ এখন অনলাইনে অর্ডার দিয়ে আনানো যেতে পারে।

-

হীরেন সিংহরায় | ১৫ জুন ২০২১ ০৯:১৩494955

হীরেন সিংহরায় | ১৫ জুন ২০২১ ০৯:১৩494955 অনেক অনেক ধন্যবাদ । আফ্রিকানরা কোনদিন অপরের ক্ষতি করে নি। ইউরোপিয়ানরা তাকে ছিবডে করেছে। অসাধারন বিষয় বসতু সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য অভিনন্দন জানাই। পড়ব

পার্থপ্রতিম মন্ডল | 2405:201:800a:e027:84f8:22db:13b0:***:*** | ১৭ জুন ২০২১ ২৩:০৫495023

পার্থপ্রতিম মন্ডল | 2405:201:800a:e027:84f8:22db:13b0:***:*** | ১৭ জুন ২০২১ ২৩:০৫495023ধন্যবাদ। এটা আশ্চর্যের যে ল্য ক্লেজিও নিয়ে আলোচনা এখানে সেরকম চোখে পড়ে না! তার বইগুলি আরও বেশি চর্চা হওয়া উচিত বলে মনে করি।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।