- বুলবুলভাজা খ্যাঁটন চেখেছি পথে যেতে খাই দাই ঘুরি ফিরি

-

গন্ধ পাগল-পাগল, স্বাদ অনির্বচনীয়

নীলাঞ্জন হাজরা

খ্যাঁটন | চেখেছি পথে যেতে | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | ৫৩৯৩ বার পঠিত | রেটিং ৪.৭ (৩ জন)  (2).jpg) পিয়ারডোবা— বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সংলগ্ন একরত্তি গঞ্জ। পরিমলদা-র দোকান— একরত্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। অর্ধশতক পার। সিগনেচার মিষ্টি— ল্যাংচা। বিশেষণ — পরমান্ন। নির্মাণ-রহস্য — অভিজ্ঞ শিল্পীর হাতের জাদু এবং দুধ, ঘি ও ছানা সম্পূর্ণ নিজস্ব। লুকো-ছাপার বদমাইশি নেই। যে-কোনও দিন গিয়ে দেখা যায় সেই শিল্পনির্মাণ। গন্ধ-বর্ণ-স্বাদের তীব্র উৎসব। নীলাঞ্জন হাজরা

পিয়ারডোবা— বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সংলগ্ন একরত্তি গঞ্জ। পরিমলদা-র দোকান— একরত্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। অর্ধশতক পার। সিগনেচার মিষ্টি— ল্যাংচা। বিশেষণ — পরমান্ন। নির্মাণ-রহস্য — অভিজ্ঞ শিল্পীর হাতের জাদু এবং দুধ, ঘি ও ছানা সম্পূর্ণ নিজস্ব। লুকো-ছাপার বদমাইশি নেই। যে-কোনও দিন গিয়ে দেখা যায় সেই শিল্পনির্মাণ। গন্ধ-বর্ণ-স্বাদের তীব্র উৎসব। নীলাঞ্জন হাজরা পলাশ-রঙা ধুলো আর অরণ্যের দেশ জঙ্গলমহলের বাতাসে আমি সারাক্ষণ আহত হৃদয়ের গন্ধ পাই। তাকে যে নির্ভেজাল ঘিয়ে খাঁটি ছানার ল্যাংচা ভাজার গন্ধ কখনও ছাপিয়ে যেতে পারে এমনটা কদাচ কল্পনাও করিনি। আমার অরণ্য পরিবৃত শহর বিষ্ণুপুরের চারপাশে ক্রমাগত পিছু হটতে থাকা, আহত, ক্রুদ্ধ হাতির দল, জঙ্গল ধ্বংস করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা-করা রাজনীতিক-প্রশাসক-কাঠব্যবসায়ীর গাঁটছড়া আর দু-বেলা দু-মুঠো ভাত জোগাড়ে মরিয়া গ্রামের মানুষের মধ্যে যে নিরন্তর রক্তাক্ত সংঘাত চলতে থাকে তার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানো আমার আশৈশব নেশা। কাজেই বিষ্ণুপুর সংলগ্ন জঙ্গল, তার হরেক ঋতুর শব্দ-গন্ধ-বর্ণের নাটক এবং আলোছায়া ফুলকারি পথের অলিগলি যে আমার নখদর্পণে এ নিয়ে আমার গর্বের শেষ ছিল না। এই সেদিন পর্যন্ত। কিন্তু ওই— মোক্ষম শেকসপিয়র: Pride cometh before fall! দিনে দিনে মোষের-পিঠ-কুচকুচে হাইওয়ে-তে কাটিকুটি হতে থাকা সেই অরণ্যের মধ্যেই যে, বিষ্ণুপুরের পাশেই, পিয়ারডোবা নামের একটা গঞ্জ, মায় একটা একরত্তি রেল-স্টেশনও ঘাপটি মেরে আছে তা আমার দিব্যি জানা থাকলেও, সে গঞ্জে যে একটা শ দেড়-দুই স্কোয়্যার ফিটের মাটির দেয়াল টালির ছাউনির দোকানের আবডালে বছরে ৩৬৫ দিন এক সাংঘাতিক কাণ্ড চলে তা এই সেদিন পর্যন্ত টেরটিও পাইনি। সেদিন মানে, বছর পঁচিশ আগের কথা বলছি। কাজেই ‘fall’-টা হল একদিন শক্তিগড়ে, হাইওয়ের ওপরে নয়, অন্য একটা দোকানে ল্যাংচা খাওয়া নিয়ে আমার বিষ্ণুপুরী বন্ধুদের কাছে বরফট্টাই করতে গিয়ে। সে ‘fall’ এক্কেবারে এক কড়াই সদ্য-তৈয়ার-হওয়া ল্যাংচার মধ্যে। এবং তার ফলে হল, যাকে বলতেই পারি ‘fall’-এন পরিচিয়তে!

বন্ধুবর পার্থ ভট্চাযের স্বাভাবিক কথোপকথনের গলা অনেক ছোটোবেলায় ‘ক্যানেডিয়ান’ স্টিম ইঞ্জিন নামে যে লম্বাটে দানবীয় রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালু হতে দেখেছিলাম, কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা তার হুইস্ল ও বাষ্পীয় ফোঁস্ ফোঁসের ভয়ানক হট্টগোলের থেকেও দশ পনেরো গুণ উচ্চগ্রামে বাঁধা। সামান্য উত্তেজিত হলে তা কোথায় পৌঁছোয় তা অনুমেয়। কাজেই পিয়ারডোবার ‘পরিমল-দার ল্যাংচা’-র মতো ল্যাংচা যে আর ভূ-ভারতে নেই, এই হুংকারকে মোটেই সেদিন আমাদের ঠেকের তর্কে খুব পাত্তা দিইনি। কিন্তু পার্থর একেবারে উলটো মেরুর মেজাজের প্রায় শঙ্খ-ঘোষীয় মৌনতার কাছাকাছি স্বভাবের দোলন-দা, মানে বিভাবসু মিত্তিরও যখন কুটিল বংশীয় উত্তেজনাহীনতায় ঘাড় নেড়ে পার্থকে সমর্থন করল, তখন জটায়ু ছাড়া আর গতি রইল না— কালটিভেট করে দেখতে হচ্ছে মশাই।

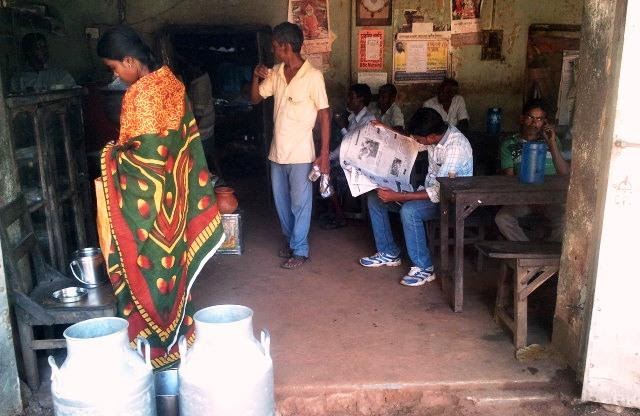

বিষ্ণুপুরের ময়রাপুকুর দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে ক্যারোমের ম্যাচবোর্ডের মতো মসৃণ হাইওয়ে ধরে গড়বেতার দিকে, মানে দক্ষিণ দিকে, নাক বরাবর গিয়ে চৌবেত্যার মোড় ছাড়িয়েই ডান দিকে, মানে পশ্চিম দিকে, সামান্য একটু গিয়েই পিয়ারডোবা গঞ্জ। পিয়ারডোবা যাব বললে বিষ্ণুপুরেই যে কেউ বুঝিয়ে দেবে। মোটামুটি আঠারো কিলোমিটার। কাজেই বড়োজোর আধঘণ্টা। পিয়ারডোবায় পৌঁছে রেলস্টেশনের দিকে না গিয়ে, পরিমলবাবুর দোকানে গিয়ে হাজির হলাম যখন খান কয়েক মোটর সাইক্ল, স্কুটারে, তখনও সকাল শেষ হয়নি। তখনও দোকানে সকালের চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ ভাগাভাগি করে পড়ার আলতো ভিড়। বাজারফেরতা খদ্দেরের হাতে মুলোশাকের গোছা। মৃদু সোনা-রোদ্দুর। গঞ্জের মূল রাস্তাটা থেকে বাঁদিকে ভেঙে গিয়েছে একটা লাল ধুলোর পথ। বাঁ হাতে বিশাল এক আশুত গাছকে আঁকড়ে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে একটা বেলগাছ— সব মিলিয়ে বিপুল এক বনস্পতি-অস্তিত্ব। তার পাশেই সেই দোকান।

পরিমল পালের মিষ্টির দোকান। আগের চেহারা

পরিমল পালের মিষ্টির দোকান — এখনসেই দোকান যখন পঁচিশ বছর পরে সত্যিই কালটিভেট করলাম তখন তার সব বদলে গিয়েছে। শুধু একটা ছবি, আর ল্যাংচা ছাড়া। যে ল্যাংচা প্লেট থেকে চামচে দিয়ে তোলার সময় চামচের বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশ বেঁকে ঝুলে গেল, তাকে আর মুখে না ফেলে নালায় ফেলুন। যে-ল্যাংচার রং ঠিক বালিতে ভাজা চিনেবাদামের ভিতরের পাতলা খোসাটার রঙের থেকে এক পোঁচ হাল্কা হওয়ার জায়গায় পুরোনো জমাট রক্তের মতো কালচে হয়ে গেছে সেটাও ফেলে দিন। যে-ল্যাঙচা ঠোঁটের ছোঁয়া লাগার ঠিক আগে হালকা ঘিয়ের একঝলক গন্ধ নাকে এল না তা খাওয়ার পরিশ্রম করবেন না। এবং যে-ল্যাংচা অসাবধানে অন্যমনস্ক হয়ে কামড় দিলে পিচিক করে খানিকটা রস জামায় পড়ল না তা অবশ্যই ফেলে দিন। পরিমলবাবুর ল্যাংচার একটিও, বাজি ধরে বলছি, মুখে তোলার আগেই এইসব কারণে ফেলে দেওয়ার সুযোগ জিন্দেগিতে মিলবে না। তারপর স্বাদমুকুল থেকে মস্তিষ্কময় যা হবে তা আমার পক্ষে অনির্বচনীয়।

সেই অনির্বচনীয় নির্মাণ চোখের সামনে দেখলাম পঁচিশ বছর পরে। সবার আগে চোখে পড়ল, দোকানটা আয়তনে বিশেষ না বাড়লেও, এখন তা পাকা দালানবাড়ি। শো-কেস ময়লা কাঠের নয়, নতুন, পালিশ করা। টেবিলে সানমাইকা। কিন্তু সেই মুখে সদাই হাসি লেগে থাকা পরিমলবাবু। পরিমল পাল। আর সেই প্লাস্টিকের পুতির মালা দেওয়া ছবি— যার নীচে লেখা: ঁপবিত্র পাল। জন্ম ২৮ মাঘ ১৩৩৯। মৃত্যু ২৩ জৈষ্ঠ্য ১৪০০। পরিমল বাবুর দাদা। তাঁর বাবা রামশরণ পালের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে পবিত্রবাবুই প্রথম খোলেন এ দোকান। সেটা ২৩ জুন, ১৯৬৩। মানে আজ থেকে ৫৮ বছর আগে। ১৯৯৩ সালে প্রয়াত হন পবিত্র, কিন্তু আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই তাঁর ল্যাংচায় তিনি অমৃত। হাল ধরেছেন পরিমলবাবু।এই দফায়, মানে গত বছরের ২০ ডিসেম্বর যখন গিয়ে হাজির হলাম আমি, দোলন-দা ও আমাদের থেকে অনেক কনিষ্ঠ বন্ধু মনোজ, তখন সবে দোকানের বাইরে বাইক লাগতে শুরু করেছে। সকাল ১০টা-র আশেপাশে। নানা কিসিমের বাইক, যা বছর দশেক আগেও সাইকেল ছিল, দু-পাশে ঝোলানো দুধের ক্যানেস্তারা। অলস শহুরে আমাদের পক্ষে হাড়-কাঁপানো বিষ্ণুপুরী শীতে তার আগে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি, নতুবা পরিমলবাবু বলেই রেখেছিলেন, এই সকাল ছ’টা-টটা নাগাদ চলে আসবেন, তাহলেই হবে। তাহলেই দুধ দোয়াটাও দেখা যেত। পাল পরিবারেরই গোরু ও মোষ। মোট, শুনলাম, শতখানেক। সেই দুধ দিয়েই এ মিষ্টি তৈরি হয়। গাওয়া ও ভৈসা দুধ মেশান। ১০টা নাগাদ সে দুধ ক্যানেস্তারার পর ক্যানেস্তারায় আসা শুরু হয়। সেটা ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার— ওই দুধ আসার পর্বটা। সেসময়ে টুক করে ঘুরে আসা যায় পিয়ারডোবার পাশেই এক বিশাল চাতালে। চাতালই বলবে স্থানীয় মানুষ। ১৯৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশরা জঙ্গলমহলের নানা জায়গায় তৈরি করেছিল যুদ্ধবিমানের এয়ার-স্ট্রিপ। এটা তেমনই একটা। একসময় গভীর জঙ্গলে ঘেরা ছিল। এখন প্রায় ঠা-ঠা। বিশাল একটা সবজির হাট বসে। বেশ লাগে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের চাতালের মতো সেই রোমাঞ্চ নেই, কারণ সেটার চারপাশে এখনও কিছু অরণ্য থেকে গিয়েছে। আর তাতেই প্রায়শই হয় বুনো হাতির জমায়েত। বিশেষত শীতকালে।

পিয়ারডোবায় ঘুরে নেওয়া যেতে পারে অসীম সামন্ত নামে এক মহা উদ্যোগী ব্যক্তির পরম নিষ্ঠায় গড়ে তোলা বিশাল আম-লিচু ও আরও নানা ফলের বাগানও। কতরকমের যে আম রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দেখলাম সেই ঘোর শীতেও কিছু গাছে আম ধরে আছে। আর দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, এখন সেখানে লাগানো হয়েছে প্রচুর প্যাশন ফ্রুটের গাছও। অসীমবাবুর নিজের বাগান নয় কিন্তু এটা, স্থানীয় মানুষের জীবিকার জন্য তাঁর উদ্যমে তৈরি। এই মানুষেরা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন। এখন দিব্যি সেরে উঠেছেন। আমার-আপনার মতোই এক্কেবারে স্বাভাবিক। যদিও আমাদের অনেকেরই মনে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, ফালতু নানা ধারণার ফলে একটা দূরে দূরে রাখার প্রবণতা এঁদের বয়ে বেড়াতে হয় আজীবন। এই বাগান থেকে তাঁদের জীবিকা চলে। অসীমবাবুর মতো মানুষেরা নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে খাঁটি বিপ্লব করে চলেছেন, আমরা খবর রাখি না। অবিশ্যি অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমরা শহুরে বাবুরা, কী সংবাদমাধ্যমের মাতব্বরেরা খবর রাখলাম কি না রাখলাম তা নিয়ে এই সব মানুষের তিলমাত্র মাথাব্যথা নেই।

দুধ যথেষ্ট এসে যাওয়ার পরেই সেই অমৃত নির্মাণ অবলোকনে আমাদের ডাক পড়ে। দশটা নাগাদ পিয়ারডোবা হাজির হয়ে যেতে পারলে সে ডাক পেতে পারেন যে-কেউ। কোনো লুকো-ছাপার বদমাইশি গপ্পো নেই। আগ্রহীরা যে-কোনো দিন গিয়ে পরিমালবাবুর অনুমতি নিয়ে দেখতে পারেন। যখন আমাদের ডাক পড়ল, তখন বেলা এগারোটা। পাকা-দালানবাড়ির পিছনেই বেশ বড়োসড়ো একটা হলঘর। অগোছালো। অনেক বিশাল বিশাল হাঁড়ি-কড়াই-ছান্তা-খুন্তি…। সামগ্রিক ভাবে একটা নোংরা ভাব চোখে পড়ে, কিন্তু পরবর্তী আড়াই ঘণ্টায় দেখি যা-কিছু কাজে লাগছে, বাসন-কোষণ, ঘরের কোণে সব মেজে ফেলা হচ্ছে একেবারে ঝকঝকে করে।সে-ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ল ডান দিকে আর বাঁদিকে রাখা দুটো যন্ত্র। ক্রিম-চার্নার। বাঁদিকেরটা বাতিল। সেটাই দেখেছিলাম বছর পঁচিশ আগে। দোকানেরই একপাশে রাখা। তাতে দুধ ঢেলে হাতে ঘুরিয়ে ক্রিম তৈরি হতো। আর হয় না। এখন নয়া যন্ত্র বনবনিয়ে ঘোরে বিদ্যুতে, ছাপ দেখে বুঝলাম সে যন্ত্র তৈরি করছে আমূল। সেটা দেখার মতো—ওপরে একটা গামলাতে কাপড়ে ছেঁকে দুধ ঢালা হচ্ছে। দু-দিকে দুটো নল, একটা দিয়ে সরু জলের মতো পাতলা ধারায় বার হচ্ছে শহুরে বাবু-বিবিদের পেয়ারের ‘ডিফ্যাটেড স্কিম্ড মিল্ক’। আর অন্যটা দিয়ে গাঢ় সফেন ক্রিম। হঠাৎ মনে পড়ল, কত শত বছরের এ পরম্পরা—মা যশোদা ও নাড়ুগোপালের স্নেহজাত সব সুরদাস দোহা—মাইয়া-রে মোহি মাখন ভাওয়ে। যো মেওয়া পাকাওয়ন কহতি তু, মোহি নেহি রুচি আওয়ে।। সেই পঞ্চদশ ষোড়শ শতক।

কিন্তু আমাদের রুচি তো ভিন্ন। কাজেই ক্রিমেই সব সাবড়ে দিলে চলবে না। এগোতে হবে। দুধের গাঢ় মিষ্টি গন্ধ উঠতে থাকে ভলকে ভলকে। সে গন্ধটা আসছে কিন্তু অন্যদিক থেকে। আর মহা ব্যবস্তায় দু-দিকই সামলাচ্ছেন, শান্তিরাম পাত্র, যাঁকে আমার মনে হল প্রধান কারিগর। গন্ধটা আসছে উনুনে চড়ানো বিপুল কড়াই থেকে। সেখানে চড়া আঁচে উথলে উথলে উঠছে দুধ। ঠিক একটা বিশেষ গাঢ়ত্বে ফোটার পর তা নামিয়ে রেখে দেওয়া হল একপাশে। কী করে বোঝেন কখন নামাতে হয়? অর্বাচীনের প্রশ্নে কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না শান্তিরাম। উটা বুঝে লিতে হব্যাক। বুঝে নিতে হবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায়। বিরাট গামলায় পরিষ্কার কাপড় পেতে গরম দুধ ছেঁকে নেওয়া হল। ঠান্ডা হোক।

কিন্তু দুধ ঠান্ডা হচ্ছে মানেই শান্তিরামবাবুর নিস্তার নেই। ফের কড়াই চড়ল। এবার তাতে ঢালা হল সেই চোখের সামনে তৈরি হওয়া ক্রিম। আর তারপরেই শুরু হল আসল খেলা। বেরিয়ে এল এক বিশাল খুন্তি। একটা বিরাট লম্বা কাঠের ডাণ্ডার মাথায় লোহার খুন্তির ফলা। এবং চলতে লাগল হুবহু বৈঠা মারার ভঙ্গিতে কখনও ধীর কখনও দ্রুত লয়ে সেই খুন্তি সঞ্চালন। দেখতে দেখতে চোখের সামনেই হলদেটে ক্রিমের রং বদলে খয়েরি মোড় নিল। নাড়া বন্ধ করার জো নেই। করলেই তুমুল আন্দোলিত ফেনায় ঘিয়ের পথে পা-বাড়ানো ক্রিম উপচে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার হবে। আবার তলাটা যাবে পুড়ে। তাই অনর্গল সেই কঠোর পরিশ্রমী বৈঠা মারা।

তারপর সহসা ব্যস্ততা। এই টিন লিয়ে আয়, সস্প্যান লিয়ে আয়। সব হাতের কাছে পেয়ে গেলে প্রথমেই সেই ফুলে-ফেঁপে ওঠা কড়াই থেকে সস্প্যান চুবিয়ে চুবিয়ে হালকা খয়েরি তরলে একটা টিন ভরতে থাকলেন শান্তিরাম। এই ঘি ছাড়া হবে না ল্যাংচা ভাজা। বলা যেতে পারে প্রথম পাকের ঘি, বা ফার্স্ট ফ্লাশ ঘি!! কিন্তু কেন লাগবে এই ঘি-ই? যা বুঝলাম, এবং সেটা একশো ভাগ ঠিক নাও হতে পারে—এর পরে যে কড়া পাক ঘি তৈয়ার হবে বাজারের জন্য, তা দিয়ে ল্যাংচা ভাজা যাবে না, কারণ ভাজতে গেলে যে সময় লাগে, তার আগেই সেই কড়া পাকের ঘি উথলে উঠে, পুড়ে-টুড়ে একশা হবে। এই নরম পাকের ঘিয়ের শরীরে সেই তাপ নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে আরও বহুক্ষণ। সারাটা ঘর তখন বিশুদ্ধ ঘিয়ের গন্ধে ভরপুর।

ক্রিমের রঙ বদল। প্রথম পাকের ঘি আলাদা করে রাখাকিন্তু শান্তিবাবুর শান্তি নেই। কারণ ততক্ষণে সেই ছানা তৈয়ারির গরম দুধ কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে। সঙ্গে জুটে গেলেন শাগির্দ সৌরভ দুলে। একটা পেল্লায় কড়াই আর এক পেল্লায় গামলায় ঢেলে ফেলা হল তখনও-ধোঁয়া-উঠতে-থাকা দুধ। এবার এল এক হাঁড়ি হলদেটে জল। টক গন্ধ। আগের তৈরি ছানা-ছাঁকা জল। একটা সস্প্যানে সেই জল খানিকটা তুলে ঢালতে হবে দুধে। হুড়হুড় করে নয়, কবজির মোচড়ে চল্কে চল্কে। স্নানসিক্তা কাঁখে ভরা-কলসি থেকে জল চল্কে পড়ার যেমন দৃশ্য আজকাল আর দেখা যায় না, তেমন চল্কে চল্কে। এবার দেখলাম শরীর বদলে ফেলল দুধ। হয়ে গেল ছানা।

ভাবতে বেশ অবাক লাগে হরেক কিসিমের দুগ্ধজাত দ্রব্য এই ভূভারতে ঘরে ঘরে হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি হলেও ‘ছানা’ নামক বস্তুটির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভাস্কু দা গামা ও তস্য চ্যালাচামুন্ডাদের আসা পর্যন্ত। ২০ মে, ১৪৯৮। বলা যেতে পারে সেই এ উপমহাদেশের কপাল পোড়ার শুরু। লোভী শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীদের পথ সুগম করে ওইদিন কালিকটে হাজির হন ভাস্কু। আর তার ১৫০ বছরের মধ্যেই বাংলার উপকূলে কম সে কম ২০ হাজার পোর্তুগিজের বসবাস জমে ওঠে হুগলি ও রাজমহল অঞ্চলে। তাদের এক প্রিয় খাদ্য ছিল ‘cottage cheese’, জানাচ্ছেন এ দেশের সেরা খাদ্য-ইতিহাসকারদের একজন, কে টি আচায়। তা তারা তৈরি করত দুধকে ‘অম্ল পদার্থ’ দিয়ে ‘ভেঙে’। আর এই দৈনন্দিন খাদ্যপ্রযুক্তিই ‘may have… given Bengali moiras a new material to work with’ (Indian Food: A Historical Companion. K.T. Achaya. Oxford India Paperback. Page 132.)। সেই ছানা যে কীভাবে বদলে দিল বাঙালির মিষ্টি তার বর্ণময় ইতিহাস এখনও প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। এবং বাঙালি ময়রারা কীভাবে ছানা তৈরির মৌলিক প্রযুক্তিকে শিল্পে পরিণত করেছেন তা পরের কিছুক্ষণ ধরে দেখলাম নিজেই— প্রথমে ঝুড়ির মধ্যে কাপড় দিয়ে, তারপর ঝুড়িটাকে উলটে তার ওপর ছানার পুঁটুলি রেখে তার জল বার করে তাকে ল্যাংচার লেচি তৈরির ঘনত্ব দেওয়ার শিল্প। ইত্যবসরে, সেই কম আঁচে ফুটতে থাকা ঘি ঠিক সময়ে নামিয়ে, কাপড়ে নিংড়ে কাত বার করে, টিনের মধ্যে পরিশ্রুত ঘি ঢেলে বাজারে বিক্রির জন্য তৈরি করে ফেললেন শান্তিরাম। এতক্ষণে দু-দণ্ড জিরোবেন তিনি। কারণ ল্যাংচার জীবনে তাঁর আর কোনো ভূমিকা নেই। অতঃপর বল চলে যাবে পরিতোষ পাল ও সৌরভ দুলের কাছে।

‘এই খাঁটি ছানা দিয়ে তৈরি হয় আপনাদের ল্যাংচা?’ জিজ্ঞেস করি। ততক্ষণে সেই ওয়ার্কশপে এসে হাজির হয়েছে যুবক প্রতীক, পরিমলবাবুর পুত্র। ‘না,’ সহজ উত্তর তার, ‘যদি কেউ বলে যে ১০০ ভাগ খাঁটি ছানায় ল্যাংচা করছে, সে ঠিক বলছে না।’ সাবাশ। এটাই শুনতে চাইছিলাম। নিজে রান্নাটা মন দিয়ে করি তো। কোনো বড়া গোছের ভাজা চালগুঁড়ি, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার ইত্যাদি কিছু একটা না মিশিয়ে হতে পারে না। বাঁধন হবে না। ছানাতে পড়ল চিনি, ময়দা আর বেকিং সোডা। আর সেটাই ‘খাঁটি’, না পড়লে তা হত ‘কাঁচা’।

এরপর সকলে গোল হয়ে বসে যন্ত্রের গতিতে মানবিক ছোঁয়ায় তৈরি করতে লাগলেন ল্যাংচার লেচি। তারপরে সেই নরম পাকের ঘি গরম করে সামান্য ফেনা হতেই ল্যাংচার লেচি শালপাতার থালায় সাজিয়ে থালা থেকে আলতো করে ঢেলে ঘিতে ভাসিয়ে দেওয়া হল। ক্রমে বাঁকুড়ার অরণ্যে বসন্তে রং লাগার মতো রং ধরতে থাকল সফেদ ল্যাংচায়।

আর ঠিক তখনই একটা সাধ চনমনিয়ে উঠল আমার মনে। ‘এরপর তো স্রেফ রসে ফেলে খানিক ক্ষণ রাখা?’ জানতে চাই। ‘হ্যাঁ,’ জানায় প্রতীক। ‘কিন্তু রসে ফেলার আগে ওই মুচমুচে ল্যাংচা একটু চাখা যায় না?’ আমি জিজ্ঞেস করি। প্রতিকের চোখ ঝলমল করে ওঠে, ‘আরে! আমি তো সবসময় তাই করি। এই, ওঁদের দাও তো কিছু তুলে।’

বাঁকুড়ার ভাষায় যে ‘উজ্জ্বলন্ত’ অসম্পূর্ণ ল্যাংচা উঠে এল, তার বাইরেটা লালচে মুচমুচে, হৃদয় নরম। সামান্য একটা মিষ্টির রেশ। অবশেষে সে ল্যাংচা তার পূর্ণ রঙে যখন অগ্নিমুক্ত হলো দেখলাম সে রঙের সঙ্গে বাঁকুড়ার মাটি-পলাশ-শিমুল-পোড়া মাটির ঘোড়া সব কিছুরই একটা অন্তর্গত যোগাযোগ আছে।কিন্তু রং নয়, স্বাদও নয়, ল্যাংচা ভাজার সেই কিছুক্ষণ সময়কালের যা আমার স্মৃতিতে জমে গিয়েছে তা হল গন্ধ। নির্ভেজাল ঘিয়ে খাঁটি ছানার ল্যাংচা ভাজা হওয়ার পাগল-পাগল গন্ধ, যা ছাপিয়ে যায় জঙ্গলমহলের অরণ্য-বাতাসে সতত ভাসতে থাকা আহত হৃদয়ের গন্ধকেও!

গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনবিহিতা - Srimallarআরও পড়ুনদিলদার নগর ২১ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ২ - দআরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

নীহারকানতি | 2401:4900:3145:690:b16e:e01a:97fd:***:*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৪:৫৮102807

নীহারকানতি | 2401:4900:3145:690:b16e:e01a:97fd:***:*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৪:৫৮102807অসাধারণ ! এবং ..

স্বাতী রায় | 117.194.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৫:২০102810

স্বাতী রায় | 117.194.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৫:২০102810আহা ! খাই খাই করে মন...

ভবঘুরে | 2409:4072:312:273b::14a8:***:*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৫:২৯102812

ভবঘুরে | 2409:4072:312:273b::14a8:***:*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৫:২৯102812অসাধারণ ! ঘিয়ের গন্ধ নাকে লাগলো যেন পড়তে পড়তে।

এইবার বাড়ী গিয়ে যেতেই হচ্ছে।

dc | 122.183.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৫:৩২102814

dc | 122.183.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৫:৩২102814ইশ এই গামলাটা যদি পেতাম!

পারমিতা। | 1.23.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৯:১০102830

পারমিতা। | 1.23.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১৯:১০102830আপনার লেখায় মনেহল আমি পৌঁছে গেছি পরিমল বাবুর দোকানে।

kk | 97.9.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২১:০৫102845

kk | 97.9.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২১:০৫102845চমৎকার লাগলো লেখাটা। এত সুন্দর ডিটেল্স। খাবারের হিস্ট্রি, তৈরী হবার বিস্তারিত পথ, এগুলো আমার খুব পছন্দের বিষয়। লেখার স্টাইলও স্বচ্ছন্দ, সুন্দর। ছবির মধ্যে বিশেষ করে 'দুধ এলো' আর 'ছানা ছাঁকা' এই দুটো ছবিতে আলো-ছায়ার কাজ আমার খুব ভালো লাগলো।

অভীক রায় | 110.227.***.*** | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১২:৫১102884

অভীক রায় | 110.227.***.*** | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১২:৫১102884বাঙালির ছানা তৈরির ইতিহাস বা তার মৌলিকত্ব - বহু সময় ধরে তার উৎকর্ষ সাধন - সম্বন্ধে আরেকটু লিখলে খুব ভালো হতো হয় তো।বা আপনি আরো যদি কিছু রেফারেন্স দিতে পারেন তো জানতে পারি আর কি!

তা বাদ দিয়েও আপনার লেখা খুব ভালো লাগলো; কালচারাল হিস্ট্রির একটা বড়ো জায়গা দখল করে থাকা - খাদ্য ও রান্নার ইতিহাস এমন সুন্দর ভাবে বিস্তারিত ডকুমেন্ট করেছেন ও স্বাদুভাবে লিখেছেন; বিশেষত আপাত কম জানা এইসব খাদ্য শিল্পীদের নিয়ে।

-

কৌশিক ঘোষ | ১৯ অক্টোবর ২০২১ ২৩:৫৯499845

- এই নীলাঞ্জন ছেলেটা... জাতে আফটার অল বাঙালি তো, কি আর হবে, অজস্র আলসে নিশ্চয়ই।এ ছেলেটার খিচুড়ি নিয়ে একটা ২৩ পর্বের লেখা আছে। ল্যাংচা বৃত্তান্ত অসাধারণ, কিন্তু খিচুড়ির ধারেকাছে আসে না।গবেষণার আন্তরিকতা আর চুম্বকলেখনীকে চালনার ক্ষমতা, দুটোই প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু ঐ যে বললাম আলসে।সাধারণভাবে বাঙালির মিষ্টির ইতিহাস নিয়ে লিখতে পারতো, লিখলো না। খিচুড়ির চালচলনের ইতিহাসও ২৩ পর্বের পরে ছেড়ে দিয়েছে। 'প্রমিসড্ ল্যান্ড' পুরীতে পৌঁছনোর আগেই।নীলাঞ্জন, তুমি কে টি আচাইয়া হতে পারতে, হয়তো আরো বড়ো। দ্যাখো না একটু।তোমার লেখনীর উপরে পাঠকদের কি কোনো দাবিই থাকতে নেই ?

-

reeta bandyopadhyay | ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ ২৩:০৪502078

reeta bandyopadhyay | ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ ২৩:০৪502078 - বড়ো মিঠে লেখা ।

জয়দীপ মহাপাত্র | 103.175.***.*** | ১১ জুলাই ২০২২ ২৩:৪৭509801

জয়দীপ মহাপাত্র | 103.175.***.*** | ১১ জুলাই ২০২২ ২৩:৪৭509801- পিয়ারডোবা তো বুঝলাম, কিন্তু তারপরের পথনির্দেশ আর একটু বিস্তারিত জানতে পারলে খুব ভালো হত যে!... ইয়ে... যদি গুগলম্যাপ লিংক টা পাওয়া যেত...মানে জিভের জলে তো চারিদিকে বন্যা পরিস্থিতি!

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।