- বুলবুলভাজা পড়াবই প্রথম পাঠ

-

অপবিজ্ঞানের রমরমার এই দিনকালে এমন ধারালো বিজ্ঞানচর্চা বাংলা ভাষায় আরও প্রয়োজন

বিষাণ বসু

পড়াবই | প্রথম পাঠ | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ৪৮৫০ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন)  বিশিষ্ট কিছু বিজ্ঞানীর কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের স্বর্ণযুগের কাহিনি, গণ-আন্দোলনে বিজ্ঞানীদের অবস্থান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে অপবিজ্ঞানের জনপ্রিয় ব্যবহার, গণ-মারণাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধের সংকলন। পড়লেন চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী বিষাণ বসু।

বিশিষ্ট কিছু বিজ্ঞানীর কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের স্বর্ণযুগের কাহিনি, গণ-আন্দোলনে বিজ্ঞানীদের অবস্থান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে অপবিজ্ঞানের জনপ্রিয় ব্যবহার, গণ-মারণাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধের সংকলন। পড়লেন চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী বিষাণ বসু।সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না। এই কথার পরে অনেকগুলো দশক পার করে আসা গেল, কিন্তু তারপরেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের সিরিয়াস চর্চার কথা বললে অনেকেই ব্যাপারটাকে হাসিঠাট্টার পর্যায়ে ধরেন। তবু, চর্চার লড়াইটা জারি আছে। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখির একটা ধারা বাংলা ভাষায় বেশ বর্ষার-ভরা-নদীর মতো হইহই করে চলছে, এমন না বলা গেলেও নদীটা আছে, অনস্বীকার্য।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাপত্রের অধিকাংশই, ইদানীং, জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লঘু দ্রবণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ধরুন, বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে বইপত্রের মধ্যেও সেই ক্যানসার থেকে বাঁচবেন কী করে বা ডায়াবেটিসে কী খাবেন, কী খাবেন না জাতীয় বইয়ের ভিড়। এ ধরনের বইয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করলেও, বিজ্ঞানচর্চা বলতে শুধু এটুকুই ভেবে নিলে ভারী মুশকিল। বিজ্ঞানের অন্তঃস্থ যে রাজনীতি, বা বিজ্ঞানের মধ্যেকার বিভিন্ন দার্শনিক ধারার সংঘাত, সেসব নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য কমই চোখে পড়ে—অন্তত, পূর্বোক্ত ধারার তুলনায় কম তো বটেই। আবার, বিজ্ঞানচর্চা বলতে যেসব বইয়ের কথা প্রথমে বললাম, সেও জটিল কথার অতি লঘু সহজপাচ্য দ্রবণে দাঁড়িয়েছে। একটা কারণ হতে পারে, যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চাটা গভীরে করছেন, তাঁরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে লিখছেন না—তাঁদের চর্চা ও গবেষণা এমন ভাবে ইংরেজির সাথে সম্পৃক্ত, তাঁরা বাংলায় লেখার বাড়তি শ্রমটুকু নিতে চাইছেন না। আর যাঁরা শেষমেশ লিখছেন, তাঁরা সেই বিষয়ের সিরিয়াস গবেষক নন, বা হলেও ভেবে নিচ্ছেন, নিবিষ্ট পাঠক যা পড়ার ইংরেজিতেই পড়ে নেবেন। বাংলায় যাঁরা পড়বেন, তাঁদের বিজ্ঞানের জ্ঞান এতখানিই প্রাথমিক পর্যায়ে, যে, লঘু পথ্য না হলে বদহজম অবশ্যম্ভাবী। জগদীশচন্দ্র বা সত্যেন্দ্রনাথ বসু কিংবা মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় অথবা গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যদের দিন আর নেই—বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের গবেষণার পাশাপাশি অনায়াস বাংলায় সাধারণ পাঠকের জন্যে লেখালেখি, সে অতি দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিব্যি এরকম সাত-পাঁচ নেগেটিভ চিন্তাভাবনা করছিলাম বসে, এমন সময় এই বইখানা হাতে পেয়ে, এককথায়, চমৎকৃত হলাম। ‘বিজ্ঞানীর বিবেক’। লেখক গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন মাপের মোট একুশখানা প্রবন্ধ। সেগুলোকে সাজানো হয়েছে পাঁচটি ভাগে—সমাজ ও বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানসমাজ, বিজ্ঞাননীতি, বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান এবং নানা কথা। লেখক পরিচিতি থেকে জানা গেল, গৌতমবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব। বইয়ের লেখার মধ্যে দুটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অতীত গৌরবের ইতিহাস—প্রকৃত অর্থেই এক স্বর্ণযুগের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। সময়টাকে লিখে রাখা, মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি—না লিখলে ইতিহাস হারিয়ে যায়। এ বিষয়ে আর-একটু বিশদে লেখা জরুরি ছিল। বাঙালি তার অতীত গৌরবের জাবর কাটতে মাঝেমধ্যে ভালোবাসলেও গৌরবের তথ্যনিষ্ঠ লিপিবদ্ধকরণে তার ভারী অনীহা। পরবর্তী কালে গৌতমবাবু আর-একটু সময় নিয়ে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসটা ধরে রাখলে আগামী প্রজন্মের উপকার হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের কয়েকজন। (প্রথম সারিতে বসে, বাঁদিক থেকে) মেঘনাদ সাহা, জগদীশচন্দ্র বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। (দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে) স্নেহময় দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, এন আর সেন ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।বিশদে এবং আর-একটু বড়ো পরিসরে কেন লেখা হল না, এই অনুযোগ বইয়ের অনেক লেখা নিয়ে করা যায়। এমন চমৎকার লেখার হাত গৌতমবাবুর, এমন গভীর বিশ্লেষণ দক্ষতা, যে, পড়তে গিয়ে একটুও ক্লান্তি বোধ হয় না। তারপরেও লেখাগুলো, ভাবনাগুলো আর-একটু বিস্তৃতি দাবি করে।

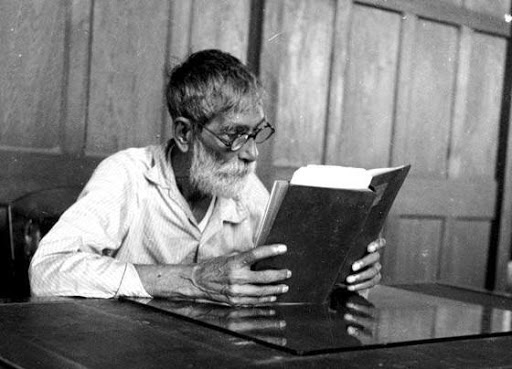

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কিংবা মেঘনাদ সাহাকে নিয়ে লেখা দুটি, এককথায়, অনবদ্য। অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের এই রমরমার মুহূর্তে মেঘনাদ সাহাকে মনে পড়িয়ে দেওয়া বড্ড জরুরি। জাতপাতের কারণে বিভিন্ন ভাবে লাঞ্ছনার শিকার এই মানুষটি আজীবন লড়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে। বৈজ্ঞানিক হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে থেকেও প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসতে পিছপা হননি, কেন-না, মূল কাঠামোটা বদলাতে চাইলে সেটা গবেষণাগারের নিশ্চিন্তিতে বসে হয় না। গৌতমবাবু প্রফুল্লচন্দ্রকেও দেখেছেন তাঁর ছাত্রদের আলোকে। ব্যক্তি প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চার চাইতেও শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র নিজের ছাত্রদের মাধ্যমে, বা ছাত্রদের মধ্যে যে বিশেষ ভাবনা চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে দিয়েই আরও বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পাঠক, পড়ে দেখুন। ভাবুন, বিজ্ঞানীর দায়িত্ব ঠিক কী? পঠনের শেষে উচ্চ বেতনে কেরিয়ার গুছিয়ে রাখার মধ্যেই কি বিজ্ঞান পাঠের মোক্ষ? নাকি, তার চাইতে কিছু বেশিই?

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১ – ১৯৪৪)বইয়ের নাম প্রবন্ধ, ‘বিজ্ঞানীর বিবেক’, পরমাণু অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা নিয়ে—এবং পরবর্তী সময়ে সেই বিজ্ঞানীদেরই একটা বড়ো অংশ ঠিক কীভাবে সেই অস্ত্রের প্রয়োগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, সে বিষয়টিও প্রসঙ্গে এসেছে। সমস্যা এই, দূরদর্শিতা ব্যাপারটার সাথে মেধার সংযোগ অনিবার্য নয়। তথাকথিত জিনিয়াস বিজ্ঞানীদের চাইতে রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যাঁরা, লক্ষ্য বিষয়ে তাঁরা ঢের বেশি সচেতন ছিলেন। এবং প্রমাণিত, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তাঁদের ‘বুদ্ধি’ বিজ্ঞানীদের চেয়ে কম ছিল না। রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা বিজ্ঞান গবেষণার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের এ এক বিপদ—একই ভাবে বলা যায়, একই বিপদ কর্পোরেট মুনাফার নিয়ন্ত্রণাধীন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। সমাজবোধের পাঠ বিজ্ঞানীদের পক্ষে, এ কারণেই, জরুরি।

অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোস আলামোস গবেষণাগারে একটি সভায়—(প্রথম সারিতে বাঁদিক থেকে) নরিস ব্র্যাডবেরি, জন ম্যানলে, এনরিকো ফার্মি এবং জে এম বিকেলগ। (দ্বিতীয় সারিতে কালো কোট পরিহিত) রবার্ট ওপেনহাইমার।বর্তমান কালে অসহিষ্ণুতা নিয়ে বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে গৌতমবাবু লিখেছেন, “বিজ্ঞান গবেষণা চালাতে গেলে আমাদের দেশে বিজ্ঞানীর সরকারের উপর নির্ভর ছাড়া বিশেষ গত্যন্তর নেই। অন্য দেশেও সরকার না হলেও গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা সাধারণত কোনো বড়ো ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পের উপর নির্ভর করে থাকেন। সেখানেও মুখ খোলার বিধিনিষেধ কম নয়, হয়তো বেশিই, কারণ ব্যবসায়ীরা সাধারণত সরকারের সরাসরি বিরোধিতায় নামতে চান না। তাই বিজ্ঞানীরা সরাসরি প্রকাশ্যে সরকারের বিরোধিতা করার পথে হাঁটতে চান না।” (বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদ এবং কিছু পুরোনো কথা)

ঠিকই। কিন্তু, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তাটাও তো খোঁজা জরুরি। প্রচলিত ব্যবস্থা তো চাইবেই নিজেকে বিকল্পহীন বলে প্রমাণ করতে। তার বিপরীতে গিয়ে বিকল্পের অন্বেষণ জরুরি, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর স্বার্থেই—বিজ্ঞান গবেষণার চাইতে সে কিছু কম জরুরি নয়। স্বাধীনতা-উত্তর দেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নির্ধারণে গোড়াতেই একটি মস্ত গলদ রয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার তুলনায় কেন্দ্রীয় গবেষণা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে জোর দেওয়া হয়—শান্তি স্বরূপ ভাটনগর ও হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ছিলেন এই নীতির সমর্থক—মেঘনাদ সাহা বারবার বলেও এই ভাবনা বদলাতে পারেননি, বরং তাঁকেই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব হয়। অতএব, সারা বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চার যে প্রাণকেন্দ্র, সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ দেশে বিজ্ঞান গবেষণায় প্রান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাটকা ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে যে প্রাণবন্ত বিজ্ঞান, তার পরিবর্তে, এই সিদ্ধান্তের ফলে, বিজ্ঞান-গবেষণা হয়ে দাঁড়িয়েছে শুষ্ক-রাষ্ট্রের দ্বারা সহজেই নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ ভাবে অনালোচিত, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টার দিকে গৌতমবাবু বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলোর মধ্যে অন্যতম, ‘বিজ্ঞানের দোহাই’। “সত্যিই বিজ্ঞান ছাড়া এ যুগে এক পা এগোনোর উপায় নেই। বিজ্ঞান না থাকলে গুজরাটে গোমূত্রে যে সোনা পাওয়া যায় তা আমরা কেমন করে জানতাম? যে-কোনো ধরনের ঘটনাকে আজ বিজ্ঞান দিয়েই ব্যাখ্যা করতে হবে। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে হলে গোমূত্রে সোনা থাকার পক্ষে শাস্ত্রবাক্যকে হাজির করতে হত, এখন অন্তত বলতে হয় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মেপে পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানকে নিজের মতের সমর্থনে এনে হাজির করতে হবে। সমর্থন পুরোপুরি না করলেও ক্ষতি নেই, প্রথম কয়েকটা বাক্যে করলেই চলবে। বাকিটাতে কী আছে, তা জানা বা পড়ার আগেই বুঝে নেওয়া তো খুব সহজ কাজ। তারপর বিজ্ঞানের দোহাই দিলেই চলে।” প্রবন্ধ শুরুর এই কথাটুকু অসম্ভব প্রাসঙ্গিক—বর্তমানে বিজ্ঞান শব্দটি প্রায় নেম-ড্রপিং-এর ধাঁচে যেভাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে, সেই সিউডো সায়েন্সের বহুল জনপ্রিয়তার বাজারে কথাগুলো মাথায় গেঁথে নেওয়ার মতো। এই বিজ্ঞানের সুবিধে মতো বিকৃতির ওপরে ভর করে নাৎসি জার্মানিতে কী ভয়ংকর নৃশংস ‘গবেষণা’ হতে পেরেছিল, সেই দিকটা গৌতমবাবু চমৎকার ধরেছেন। সাথে সাথে এসেছে সেলফিশ জিন তত্ত্বের বিকৃত আত্তীকরণে পুঁজিবাদের সপক্ষে বিভ্রান্তিমূলক যুক্তিক্রম। এবং সেতু সমুদ্রম প্রকল্পের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে নাসা-সূত্রে প্রাপ্ত মহাকাশ থেকে তোলা একটি ছবির সাথে বিজ্ঞানের লব্জ ধার করা কিছু গুজব ছড়িয়ে কীভাবে রাম সেতু আন্দোলন সাজানো হল, সে কথাও।

একশো বছর আগে, এ দেশের বিজ্ঞানের আকাশে যে জ্যোতিষ্ক রাজির সমাহার সম্ভব হয়েছিল, তেমন সুদিন আজ আর নেই। অথচ, বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার প্রবণতা বেড়েছে। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক বৃত্তিমূলক শাখা, যেমন ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং, সেদিকে যাওয়ার ঝোঁক প্রবল ভাবে বাড়লেও, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান পড়তে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কিছু কম নয়। রাষ্ট্রের ভ্রান্ত বিজ্ঞাননীতির সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চা বেশ কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে—কেন-না, হাতেকলমে চালু গবেষণা ক্ষেত্র বাদ দিয়ে, সপ্তাহে দুটো নামমাত্র প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস দিয়ে বিজ্ঞান ‘করে দেখা’-র অভ্যেস গড়ে তোলা সহজ নয়। এর পাশাপাশি, সামাজিক পরিসরে অপবিজ্ঞানের রমরমা ও শিক্ষার সাথে জীবনযাপনের বিযুক্তির কারণে, যে-কোনো মূল্যে সায়েন্স পড়তেই হবে, এমন উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের জীবনও বিজ্ঞানবর্জিত।

এ দেশে বিজ্ঞান-গবেষণা, আপাত স্তিমিত হলেও যেটুকু জারি আছে, তার উপরেও রাষ্ট্র হুলিয়া জারি করেছে, শুধুমাত্র তেমন গবেষণাই হবে, যা কিনা ‘দেশের কাজে’ লাগবে। অর্থাৎ তেমন গবেষণা, যার রাতারাতি প্রয়োগ সম্ভব ও হাতেগরম কাজ পাওয়া যাবে। স্বভাবতই, কথাটা শুনতে খুব ভালো—গরিব দেশের সরকার টাকা দেবেন এমন কাজে, যা থেকে কিছু কাজের কাজ হয়। আকাশকুসুম তাত্ত্বিক চর্চা তো পয়সার অপচয়, তাই না? কিন্তু, মুশকিলটা হল, বিজ্ঞান ঠিক ওভাবে চলে না। একটি গবেষণা থেকে অনেক পথ খুলে যেতে পারে, কেবলমাত্র প্রায়োগিক গবেষণা পরিসরটাকেই সংকুচিত করে দিতে পারে। অতএব, একদিকে গোময়-গোমূত্র-পঞ্চগব্যের গবেষণায় অর্থ বরাদ্দের অসুবিধে হচ্ছে না। আর-এক দিকে, সম্ভাবনাময় তাত্ত্বিক গবেষণা বন্ধ হওয়ার মুখে। গরম হাওয়া ভরা বেলুনে চেপে মানুষ যেদিন প্রথম আকাশে উড়তে পারল, দর্শকদের মধ্যে একজন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে প্রশ্ন করেন, এটা মানুষের কোন্ কাজে লাগবে? ফ্রাঙ্কলিন উত্তর দেন, সদ্যোজাত শিশু কী কাজে লাগবে? শিশু জন্মানোর আগেই তার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দেওয়ার এই প্রবণতা বিজ্ঞান-গবেষণার মূল স্পিরিটের বিপ্রতীপ। অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ গৌতমবাবুর এই ‘সদ্যোজাত শিশু কী কাজে লাগবে?’ প্রবন্ধটি।

সংকলনের প্রতিটি নিবন্ধ ধরে আলাদা আলাদা করে বলতে গেলে, নিশ্চিত, আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। শুধু বলি, বইটা পড়ুন।

তবে বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে তার খামতিগুলো নিয়েও দু-কথা বলা জরুরি। গৌতমবাবুর দেড় দশক ব্যাপী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো জুড়ে এই সংকলন। কিছু কিছু কথা বারবার এসেছে বিভিন্ন প্রবন্ধে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে, কিন্তু, তাতে অঙ্গহানি হয়নি। কেন-না, গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর নয়, বরং, বারবার মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি। সমস্যা অন্যত্র। কিছু কিছু লেখা এই সংকলনে প্রক্ষিপ্ত বলে বোধ হয়েছে। যেমন, বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব-দর্শন-রাজনীতি নিয়ে এমন অসামান্য কিছু প্রবন্ধের পাশে কল্পবিজ্ঞান-বিষয়ক লেখাগুলো বড্ড বেমানান। কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, সে নিয়ে গৌতমবাবুর লেখাগুলিও দিব্যি। কিন্তু, এই সংকলনে লেখাগুলো না থাকলেও চলত। আবার বিজ্ঞাননীতি বিভাগে ‘জাতীয় বিজ্ঞানসভার বিশেষ অধিবেশন’ লেখাটিও বাকি লেখার সাথে মানানসই নয়। আর-এক দিকে, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখা পড়ার সময় পাঠকের চাহিদার তুলনায় প্রবন্ধ গ্রন্থ পড়ার সময় পাঠকের প্রত্যাশা কিছু বেশিই থাকে। অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা আর-একটু বিশদে গিয়ে পরিসর বাড়ানো জরুরি ছিল।

প্রকাশক একুশ শতক। চমৎকার ছাপা-বাঁধাই। মুদ্রণ প্রমাদ সেরকম নেই। খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বই। দামটা, তিনশো টাকা। একটু বেশি বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ স্বপন কুমারের প্রহেলিকা সিরিজ মনে করিয়ে দেয়—বইটির গুরুত্বের পাশে বড্ড তরল। পরের সংস্করণে মানানসই প্রচ্ছদের কথা ভাবা দরকার প্রকাশক ও লেখকের।

—

এই বই নিয়ে লেখক গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবনা শুনুন এখানে:

বিজ্ঞানীর বিবেক

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

একুশ শতক

৩০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ফোনঃ ৬২৯১৫৭২৯৩৮, ৯৮৩০২৯৪৬৪৯

এবং দে’জ

বাড়িতে বসে বইটি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনকোভিড, সরকারি অপদার্থতা, সামাজিক আক্রমণ, পুলিশি হেনস্থা বনাম এক ‘খুপরিজীবী’ চিকিৎসক - বিষাণ বসুআরও পড়ুনঅন্তরেখা - albert banerjeeআরও পড়ুনকি ভাবিতে হইবে - বোদাগুআরও পড়ুনপাঠ - Sobuj Chatterjeeআরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

অনিন্দিতা | 103.87.***.*** | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:৩৬97739

অনিন্দিতা | 103.87.***.*** | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:৩৬97739বইটি পড়ার উৎসাহ তৈরী হল।

বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা প্রসঙ্গে একটি নাম পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি, রাজশেখর বসু।

জ | 2409:4060:2e14:4da2::ca4b:***:*** | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৭:৪৫97741

জ | 2409:4060:2e14:4da2::ca4b:***:*** | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৭:৪৫97741বিজ্ঞানীর বিবেক বলেছেন। বিজ্ঞানীর রাজনীতি বলাই যেত। বিবেক যেন বড্ড বেশি ব্যক্তি মানুষের জিনিস।

সৌম্যজিৎ দে | 2409:40e1:310a:82fb:8000::***:*** | ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ ০৮:৩৩540814

সৌম্যজিৎ দে | 2409:40e1:310a:82fb:8000::***:*** | ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ ০৮:৩৩540814- আগে গৌতমবাবুর লেখা পড়েছি।আর এই অভিনব বিজ্ঞাপনের সাহায্যে লেখকের মতামত শুনে বইটি সংগ্রহের ইচ্ছে রইলো!

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Anirban M, dc, dc)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... hu, দ, Sara Man)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... দেবাশিস্ ভট্টাচার্য)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... albert banerjee, দ, দ)

(লিখছেন... Srimallar, r2h)

(লিখছেন... Bratin Das)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।