- বুলবুলভাজা পড়াবই হরেকরকমবই

-

হরেকরকমবই—৩

রন্তিদেব রায়

পড়াবই | হরেকরকমবই | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ২৩৩০ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন)  জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যাকাণ্ড — ঔপনিবেশিকতার নৃশংস চিত্র

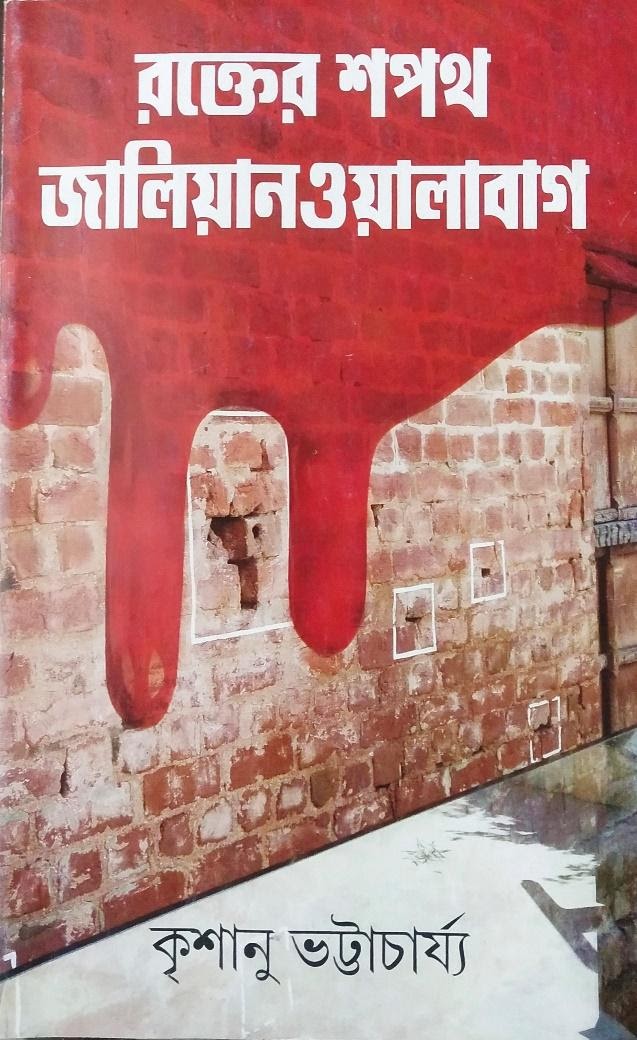

জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যাকাণ্ড — ঔপনিবেশিকতার নৃশংস চিত্র ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল সংঘঠিত হওয়া জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আজও চর্চা অব্যাহত। বিগত ১০০ বছরে যখনই পৃথিবীর নানা প্রান্তে শাসকের নৃশংসতায় মানবাধিকার লুণ্ঠিত হয়েছে ততবারই উঠে এসেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রসঙ্গ। মাইকেল ও' ডায়ার এবং অ্যাক্টিং ব্রিগেএডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার গণহত্যাকারীদের তালিকায় ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন পেলেও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরে প্রধান সংগঠক সম্পর্কে আজও স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের তাৎপর্য কী? তার শিক্ষাই বা কী? এই হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াগুলি ঠিক কী রকম ছিল? 'রক্তের শপথ জালিয়ানওয়ালাবাগ' বইটিতে লেখক কৃশানু ভট্টাচার্য চারটি অধ্যায়ে এমনই নানা প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন। বইটি পড়লে নানা টুকরো-টুকরো ঘটনার অভিঘাত কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কাজ করেছিল তা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। শত শহীদের রক্তে রাঙা জালিয়ানওয়ালাবাগ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্মারকে পরিণত হয়েছে। যদি আমরা ইতিহাসকে শিক্ষক মনে করি তবে দেখা যাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয়রা কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় কিংবা জাতিগত পরিচয়ের সূত্রে নয়, বৃহত্তর ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ভারতবর্ষের এই মূলগত সংহতিই আজ প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ১০০ বছর পরেও জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাদের কাছে এক দৃঢ় শপথের বার্তা নিয়ে আসে।

রক্তের শপথ জালিয়ানওয়ালাবাগ

কৃশানু ভট্টাচার্য

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

মুদ্রিত মূল্য: ৭৫ টাকা

সাহিত্যের পটে বিবিধের মাঝে মিলনের ছবি

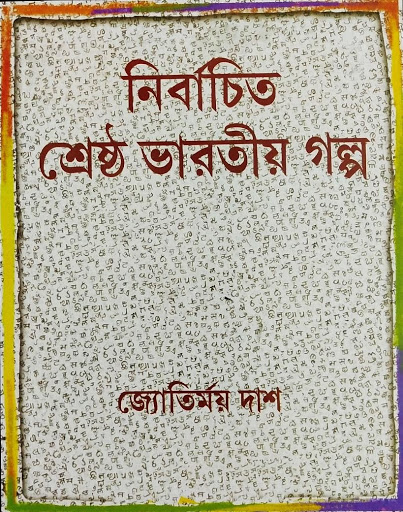

ভারতের নানা ভাষা, সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠানের কথা আমরা সকলেই কমবেশি জানি। তবু তারই মাঝে প্রবহমান জাতীয় ঐক্যের সুর বিভিন্ন মাধ্যমের মত প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে সাহিত্য হল দেশ কাল সমাজের প্রতিচ্ছবি। ভাষা সংসদ থেকে প্রকাশিত ‘নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গল্প’ বইটি পড়লে এই মূলগত ঐক্যের সুরটি চমৎকার ভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। এই বইটিতে সাহিত্য অকাদেমী স্বীকৃত তেইশটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ভাষার নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। যে সব ভাষা থেকে গল্পগুলি অনুদিত হয়েছে সেগুলি হল : অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কাশ্মীরি, কন্নড়, কোঙ্কনি, গুজরাটি, ডোগরি, তেলুগু, তামিল, নেপালি, পাঞ্জাবি, বোড়ো, মৈথিলী, মনিপুরী, মারাঠি, মালয়ালাম, রাজস্থানি, সংস্কৃত, সাঁওতালি, সিন্ধি, হিন্দি এবং ভারতীয়দের লিখিত ইংরেজি গল্প। যেহেতু নির্বাচিত অনুবাদ গ্রন্থ তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার কোন গল্প এখানে প্রকাশিত হয়নি। গল্পগুলির অনুবাদ অত্যন্ত সাবলীল হয়েছে। সংকলনটি বাংলা ভাষার পাঠককে বহুভাষাভিত্তিক ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তো করাবেই, তার পাশাপাশি সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ক্ষেত্রেও এর জরুরি ভূমিকা থাকবে।

নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গল্প

অনুবাদ: জ্যোতির্ময় দাস

ভাষা সংসদ

মুদ্রিত মূল্য: ২৫০ টাকা

শোভাবাজার রাজবাড়ির কথাশোভাবাজার রাজপরিবারের ইতিহাস এবং তার সঙ্গে জুড়ে থাকা পুরনো কলকাতার কাহিনি এই বই। বইয়ের একেবারে শুরুতে রাজপরিবারের বর্ষীয়ান সদস্য স্বপনকৃষ্ণ দেব শোভাবাজার রাজবাড়ির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকা শোভাবাজার নামের ইতিহাস সন্ধান করেছেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের উত্থান ও পলাশী যুদ্ধের পরে পরেই তাঁর হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাবার পিছনে বহু মনগড়া মিথ প্রচলিত রয়েছে। বইটিতে সেই ২৬০ বছর ধরে চলে আসা ধারণাগুলিকে তথ্যের ভিত্তিতে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। মহারাজা নবকৃষ্ণের নামের সঙ্গে দেশদ্রোহী তকমাটা জোড়া হলেও, সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে দেখানোর মানসিকতাই এই তকমা সৃষ্টির মূলে বলে দাবি করেছেন লেখক চয়ন সমাদ্দার। এছাড়াও সাম্প্রতিক সংযোজন করে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের একটি বংশলতিকা যুক্ত হয়েছে। বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি এ বইটির অন্যতম আকর্ষণ।

মহারাজকাহিনী

চয়ন সমাদ্দার

ঋতবাক

মুদ্রিত মূল্য: ২৯৫ টাকা

বাড়িতে বসে বইগুলি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনহরেকরকম বই — ১ - রন্তিদেব রায়আরও পড়ুনহরেকরকমবই— ১১ - নবকুমারআরও পড়ুনহরেকরকমবই— ১০ - নবকুমারআরও পড়ুনহরেকরকমবই— ৯ - নবকুমারআরও পড়ুনহরেকরকমবই— ৮ - নবকুমারআরও পড়ুনহরেকরকমবই— ৭ - নবকুমারআরও পড়ুনহরেকরকমবই—৫ - তৃষ্ণা বসাকআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।