- বুলবুলভাজা আলোচনা বিবিধ

-

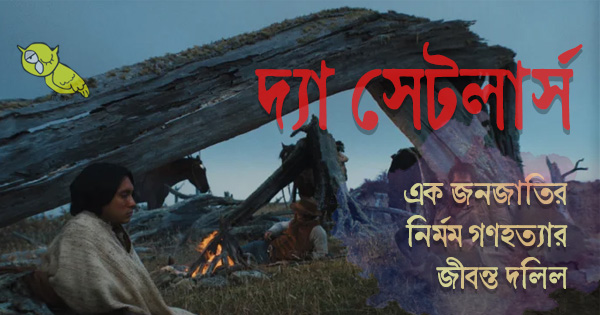

“দ্য সেটলার্স”- এক জনজাতির নির্মম গণহত্যার জীবন্ত দলিল

সোমনাথ ঘোষ

আলোচনা | বিবিধ | ১৩ এপ্রিল ২০২৫ | ১২২১ বার পঠিত | রেটিং ৫ (৫ জন)

দক্ষিণ আমেরিকার একদম দক্ষিণ প্রান্তে আর্জেন্টিনা ও চিলির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত পাতাগোনিয়া (Patagonia) প্রদেশ। অ্যান্ডেস পর্বতমালার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত এই প্রদেশের অনেকাংশই rain shadow zone। খুব কম বৃষ্টিপাতের জন্য পাতাগোনিয়ার অধিকাংশ এলাকাই মুলত শুষ্ক জমি। উপরন্তু দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সব মিলিয়ে তাই পাতাগোনিয়া একটি cold desert। এই প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত তিয়েরা দেল ফুয়েগো দ্বীপপুঞ্জ (archipelago)। ম্যাজেলান প্রণালীর (Strait of Magellan) পশ্চিম তীরে অবস্থিত পুন্তা আরেনাস (Punta Arenas) এই অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর। দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে পানামা খাল (Panama Canal) নির্মাণের (১৯১৪) আগে ইউরোপ থেকে চিলি এবং মার্কিন দেশের পশ্চিমে জলপথে যেতে হলে ম্যাজেলান প্রণালীর মধ্য দিয়েই যেতে হত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু অবধি ইউরোপ থেকে চিলি আসতে হলে অভিযাত্রীরা ও ব্যবসায়ীরা এই প্রণালী পার করেই আসতেন।

পাতাগোনিয়ার নানাবিধ ভৌগোলিক বিবিধতার মধ্যে একটি অন্যতম হল এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি যা গৃহপালিত পশু, মুলত ভেড়া পালনের জন্য খুবই সহায়ক। ভেড়া পালন অনেক আগে থেকে পাতাগোনিয়ায় প্রচলিত থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে এই ব্যবসা বৃদ্ধি পায়। উলের ব্যবসার সাথে ভেড়ার মাংসের রপ্তানিও গতি পায় এই সময়। ব্যবসার সুযোগ দেখে প্রচুর ইউরোপীয়রা এখানে বসবাস শুরু করে। এই সময়ে চিলির সরকার প্রায় জনমানববিহীন এই এলাকায় ব্যবসার মাধ্যমে বসতি স্থাপনের জন্য একাধিক ব্যবসায়ীকে বিশাল এলাকার জমি লিজে দিয়ে দেয়। এই সময়েই পত্তন ঘটে “Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (SETF)” নামক কোম্পানির যার মালিকানা ছিল মরিসিও ব্রাউন (Mauricio Braun) ও তার পরিবারের হাতে। আরেক স্প্যানিশ ব্যবসায়ী হোসে মেনেন্দেস (José_Menéndez) পুন্তা আরেনাসে পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন এবং তিনিও সরকারের থেকে জমি লিজে পান। শুরুতে মেনেন্দেস ও ব্রাউন ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষ থাকলেও SETF স্থাপনের পর মেনেন্দেসের কাছে কোম্পানির আংশিক মালিকানা ছিল। এর পরপরই মরিসিও ব্রাউনের সাথে মেনেন্দেসের কন্যা জোসেফিনার বিবাহ হয়। তুখোড় ব্যবসায়ী মেনেন্দেস ইতিমধ্যে আর্জেন্টিনীয় পাতগোনিয়ার এক বিশাল এলাকাও সে দেশের সরকারের কাছ থেকে কিনে নেন। কিছু সময়ের মধ্যেই পুন্তা আরেনাস সহ আন্তর্জাতিক সীমানা নির্বিশেষে পাতাগোনিয়ার প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন হোসে মেনেন্দেস। ভেড়ার ব্যবসা ছাড়াও খনি, জাহাজ, ব্যাংক এমন আরও একাধিক ব্যবসার পত্তন করেন তিনি। পাতাগোনিয়ার একাধিক শহরে নিজের কোম্পানি খোলেন, পুন্তা আরেনাসে প্রচুর ঘরবাড়ি বানান, এবং অচিরেই খুব স্বাভাবিক ভাবে সরকারের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। প্রায় একই সময়ে পুন্তা আরেনাস সহ তিয়েরা দেল ফুয়েগো দ্বীপপুঞ্জে সোনার খোঁজ পাওয়া যায়। সোনার খনির সন্ধানে সে সময় প্রচুর খনি ব্যবসায়ী ইউরোপ থেকে এই অঞ্চলে আসে। একাধিক সোনার খনির কোম্পানির পত্তন ঘটে এই সময়। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম জুলিও পপার (Julio Popper)। সোনা আশানুরূপ পরিমাণে এই অঞ্চলে পাওয়া না গেলেও পপার খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব বড় মাপের স্বর্ণ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন এবং পাতাগোনিয়া ও তিয়েরা দেল ফুয়েগো অঞ্চলে তার বিশাল প্রভাব ছিল। অর্থনৈতিক বল ছাড়াও পপারের নিজস্ব বাহিনীও ছিল। তার অসীম ক্ষমতার জন্য পপারকে বলা হত আধুনিক conquistador (conqueror)।

আপাত জনমানবহীন পাতগোনিয়া ও তিয়েরা দেল ফুয়েগোতে মেনেন্দেস বা পপারের মত ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ীদের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল এই অঞ্চলের আদিবাসী সেল্কনাম (Selk’nam) জনগোষ্ঠী। আদতে যাযাবর এই জনগোষ্ঠী প্রাচীন সময় থেকেই পাতাগোনিয়া ও তিয়েরা দেল ফুয়েগো দ্বীপপুঞ্জে বাস করত। এরা মূলত শিকার করেই জীবন নির্বাহ করত, বাইরের লোকজনদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করত না এরা। এদের এলাকার মধ্যে দিয়ে ভেড়া চলাচল করলে এরা ভেড়া শিকার করে খেয়ে নিত। আবার এদের এলাকায় সোনার অনুসন্ধান করতে গেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লড়াই লাগত। তাই ঔপনিবেশিকরা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মত এদেশের আদিবাসীদেরও মনুষ্যেতর মনে করত। তাই শুধুমাত্র ব্যবসার স্বার্থে এই মানুষগুলোকে চিরতরে চুপ করানোই ছিল মেনেন্দেসদের লক্ষ্য। “দ্য সেটলার্স” (২০২৩) ছবির শুরুই এখান থেকে এবং হোসে মেনেন্দেস এই ছবির এক অন্যতম চরিত্র।

“What interested me was a photo of men posing with the bodies of the Selk’nam Indigenous people they have hunted, which I saw online in an independent Chilean publication. There were photos of this hidden genocide in Tierra del Fuego. That image was what captivated me. It urged me to go investigate that page of Chile’s history that had been erased. In Chile there are several pages that have been erased from history, but I was interested in going to a foundational one, one from the beginning of the century, to create a reflection about what happens when stories are deleted. Photos like this one began to circulate on the internet about 15 years ago.”

-ফেলিপ গালভেস (Felipe Gálvez Haberle), “দ্য সেটলার্স” সিনেমার পরিচালক

রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, কারণ শাসক সর্বদাই চায় স্থিতাবস্থা। তাই এই প্রক্রিয়ার উপর প্রশ্ন তুলতে পারে এমন রক্তাক্ত ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাসকে জনগণ ভুলে যেতে পারলেই শাসকের জন্য ভালো। শাসক নির্বিশেষে তাই সেই ইতিহাস ভুলে যেতে হয় বা ধামাচাপা দিতে হয় যা স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত করতে পারে। এমন উদাহরণ ইতিহাসে আমরা প্রচুর দেখেছি। এই কারণেই দক্ষিণ চিলির অধিবাসী সেল্কনাম জনগোষ্ঠীকে গণহত্যার ইতিহাস ১০০ বছর ধরে প্রায় অজানাই থেকে যায়। সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে দেশের মূলধারার ইতিহাসের পাতায় এই জনগোষ্ঠীর উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বহুদিন অবধি বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নি। শেষ দশ-পনেরো বছরের গবেষণার সৌজন্যে এবং ইন্টারনেট জমানার ফলস্বরূপ আজকের দিনে এই বিষয়ে যদিও অনেক কিছুই জানা গিয়েছে, “The Settlers”, “White on White” (পরিচালক- থিও কোর্ট) এর মত ছবিও হয়েছে এবং সর্বোপরি সে দেশের পার্লামেন্টে এই বিষয়ের উপর ঝড়ও উঠেছে।

দ্য সেটলার্স ছবিটি মূলত সত্যি ঘটনারই অবলম্বনে নির্মিত। ছবির শুরুতে হোসে মেনেন্দেস অ্যালেক্সান্ডার ম্যাক্লেনানকে (Alexander Maclenan) তার ভেড়ার পালকে “Indians”দের হাত থেকে বাঁচিয়ে অ্যাটলান্টিক অবধি পৌঁছনর জন্য নির্দেশ দেন। তুখোড় ও নিষ্ঠুর যুদ্ধবাজ ম্যাক্লেনান মেনেন্দেসের ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে কাজ করার আগে ব্রিটিশ সেনাতে যুক্ত ছিল। মেনেন্দেসের পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, “For this, you will have to clean this island. But I need proof.”। এই “proof” ব্যাপারটা বড়ই সাঙ্ঘাতিক ও নির্মম। ভাড়াটে সৈনিকরা তাদের মালিকের কাছে আদিবাসীদের মারার প্রমাণ হিসেবে তাদের কাটা কান এবং কখনো মহিলাদের কাটা জরায়ু হাজির করত। এই ছবিতেই উল্লেখ আছে কাটা কানের দাম এক পাউন্ড আর জরায়ু হলে তা হয়ে যেত দু পাউন্ড। ম্যাক্লেনানের সঙ্গী ছিল খোদ মেনেন্দেসের পছন্দের আরেক আমেরিকান ভাড়াটে সৈনিক বিল (Bill) ও সেগুন্দো (Segundo) নামের এক মেস্তিজো (Mestizo)। মেস্তিজোরা আদতে মিশ্র প্রজাতির মানুষ, ইউরোপীয় ও লাতিন আদিবাসীদের সম্পর্কের ফসল। বলাই বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মেস্তিজোরা কোন ভালবাসার সম্পর্কের ফসল ছিল না, এবং সেগুন্দো নিজেও সম্ভবত তার পিতার পরিচয় জানত না। গুলিচালনার দক্ষতার জন্য সে এই অভিযানের অংশ হয়। পুরো ছবিতেই সেগুন্দোকে দেখে কনফ্যুসড বা অসহায় মনে হয়, ঔপনিবেশিক ম্যাক্লেনানকে অবজ্ঞা করার সাহস তার নেই, আবার অর্থের জন্য এই হত্যালীলায় অংশ নিতে যেন তার সায় নেই। এই কনফ্যুসন যেন তার শেকড়বিচ্ছিন্নতার প্রতীক, ঔপনিবেশিকদের জাতে তার প্রবেশ নেই, আর আদিবাসীরা তার নিজের দেশের লোক হলেও তাদের থেকে সে অনেকটাই আলাদা। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সেগুন্দো শেষ অবধি একজনকেও হত্যা করেনি, বিল আর ম্যাক্লেনানের পিছনে থেকে শুধু শুন্যে গুলিচালনা করে। অভিযানে অর্ধমৃতা এক সেল্কনাম নারীকে একে একে ম্যাক্লেনান ও বিল ধর্ষণ করে, ম্যাক্লেনান সেগুন্দোকে ধর্ষণ করতে জোর করে। সেগুন্দো সে পথে হাটে না, ওই মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যা করে। সম্ভবত সেগুন্দো তাকে এই বর্বর অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। তবে হত্যালীলা এখানেই শেষ হয় না, কখনো সেল্কনামদের সাথে মিত্রতার নামে তাদের ভোজে ডেকে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যা বা কখনো প্রচুর ভুরিভোজ ও মদ খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে গুলি চালিয়ে হত্যা, উপনিবেশিকরা পাতগোনিয়া সেল্কনাম শুন্য করতে বর্বরতার কোন খামতি রাখেনি।

একই সময়ে পাতাগনিয়াতে সেন্ট ডন বসকোর উদ্যোগে প্রবেশ ঘটে খ্রিষ্টীয় মিশনারিদের যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের “বর্বর” আদিবাসীদের শিক্ষিত করে তোলা ও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। হাজার হাজার বছর ধরে ওই অঞ্চলে বসবাস করা মানুষেরা মিশনারিদের কাছে ছিল বর্বর। “In the south of Argentina, moreover, there lived the “savages” that he spoke of, the inhabitants of the Pampas and of Patagonia. After years of “serious and diligent” study, having received information as well as signs from heaven, he seemed to discern in these “savages” the faces he had seen in a dream, between 1870 and 1871, faces of a tribe which he had considered, as far back as 1848, as amongst “the most abandoned” people on earth, because, as he wrote in 1875, “the religion of Jesus Christ has not yet reached them, nor have they been touched by civilization or trade. No European has as yet set foot amongst them” and “if there was any government there, it counted for little”.। প্রথম দিকে আসা এই ধর্ম প্রচারকরা যদিও মেনেন্দেসের এই পরিকল্পিত গণহত্যাকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু ধীরে ধীরে এরা মেনেন্দেসের অর্থ ও প্রতিপত্তির কাছে নতিস্বীকার করেন। স্প্যানিশ মিশনারি আলবার্তো আগস্তিনি (Alberto de Agostini) তার বই “Thirty Years in Tierra del Fuego”তে মেনেন্দেস দ্বারা এই সংগঠিত গণহত্যার বিষয়ে লেখেন, কিন্তু মেনেন্দেসের প্রভাবে বইয়ের অনেক অংশ পরবর্তী সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়। ছবিতে আমরা দেখি গণহত্যার কিছু বছর বাদে সরকারের প্রতিনিধি ভিকুনা যখন মেনেন্দেসের সঙ্গে এই বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতে আসেন, মেনেন্দেসের সঙ্গী এক ধর্মযাজক এই কুকর্মকে একপ্রকার সমর্থন করে বলেন,” The human being is so complex and so fragile at the same time. That is also where his value lies. In his ability to choose, to fail, but also to forgive and be forgiven. The Indians could resist the cold, even naked, but our illnesses killed them, even God couldn’t help them.”।

এই ভিকুনা চরিত্রটি খুব ছবির এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মেনেন্দেসের বন্ধু পেদ্রো মন্তের সরকার পাতাগোনিয়ার জমির মালিকানা মেনেন্দেসের কাছেই রেখে দিতে আগ্রহী ছিল। সরকার বা ভিকুনার মূল লক্ষ্য মোটেও সেল্কনাম জাতির প্রতি ন্যায়ের ছিল না, বরং তাদের মূল লক্ষ্য ছিল “political optics”। “We, as children of this young and noble motherland, must take care of the optics.”। এতদিনে ম্যাক্লেনানের মৃত্যু হয়েছে, বিল আগেই নিহত হয়, তাই এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী সেগুন্দো এবং সে এ দেশেরই বটে। অভিযান চলাকালীন এক ক্যাম্পে এক সেল্কনাম মহিলার (রোসা) সাথে সেগুন্দোর পরিচয় হয় এবং তারা বিবাহ করে পাতাগোনিয়ার উত্তরে ক্লোয় দ্বীপে (Chloe Island) বসবাস শুরু করে। ভিকুনা ওই পরিবারের সাথে দেখা করে সরকারের সমব্যথী রূপ ও এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ছবি জনমানসে তুলে ধরতে চান। সমস্ত জনজাতিকে নিয়ে সে দেশের সরকার পুনরায় “নেশন বিল্ডিং” করতে চায়, এমনই এক সাজানো সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করাই ভিকুনার উদ্দেশ্য ছিল। রোসা যদিও মেনেন্দেস কর্তৃক তার জনজাতির গণহত্যা কখনো মেনে নিতে পারেনি, তাই এই সাজানো নাটকে তার কোন আগ্রহ ছিল না। রোসা জানে সব ক্ষমতা আসলে মেনেন্দেসের মত প্রভাবশালীদের হাতেই সীমাবদ্ধ, এবং ভিকুনা আদতে সেই উপনিবেশিকদেরই বন্ধু যারা দীর্ঘদিন ধরে হত্যালীলা চালিয়েছে। সাজগোজ করিয়ে ছবি তোলার জন্য রোসাকে বসানো হলেও সাজানো চায়ের কাপটা সে মুখে তুলে নিতে পারেনি। রোসার আচরণ সরকারের প্রতি ওর অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসকেই প্রতিপন্ন করছে, রোসা জানে সরকার ওর জনজাতির হত্যার ব্যাপারে নীরব, রোসা জানে ওর প্রতিবাদের তেমন কোন প্রভাব নেই, কিন্তু তাও রোসা প্রতিবাদ করে এমন এক জনজাতির হয়ে যারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র কিছু মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ভিকুনা উত্তেজিত হয়, কাপটা তুলতে রোসাকে জোর করে এবং পরিশেষে বলে, “Rosa, do you want to be part of this nation? Drink the tea.”। উপনিবেশিকরাই একসময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাদের কলোনিতে চাকে জনপ্রিয় করে তোলে। সেগুন্দো ও রোসাকে সাজগোজ করিয়ে ইউরোপীয় কায়দায় তাদের চা পানের ছবি তোলার চেষ্টা করা যেন একপ্রকার “colonial assimilation” এর প্রতীক, যেন একইসাথে দুটি বার্তা দেওয়া হচ্ছে, একাধারে সরকার দেশ গড়তে সবাইকে নিয়ে চলতে চায়, আরেকদিকে আদতে “বর্বর” সেল্কনামদের “সভ্য ও শিক্ষিত” সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসতে চায়। এই “সভ্যতা ও শিক্ষা” অবশ্য পুরোটাই colonial perspective থেকে। আমরা ভালোই জানি দেশ কাল পরিবর্তন হলেও উপনিবেশিকের এই ফর্মুলা চিরন্তন। রোসার কাঠিন্যে ভরা মুখে ক্যামেরা ফোকাস করে ছবিটি শেষ হয়, আমরা জানতে পারি না রোসার এই জেদ কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল, হয়ত এমন অনেক রোসা তার আইডেনটিটি সমেত ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

“The Settlers” ছবিটি কিছুটা হলিউডি সাবেকি ওয়েস্টার্ন স্টাইলে নির্মিত হলেও বিষয়ের গাম্ভীর্যে আদৌ পুরো ওয়েস্টার্ন ছবি নয় এটি। ওয়েস্টার্ন ছবি বলতে আমরা বুঝি পাহাড়-জঙ্গল-মরুভুমি-সীমান্ত শহর (মূলত টেক্সাস- ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চল), এবং সেখানে কাউবয় (তথাকথিত সভ্য) ও আদিবাসীদের (তথাকথিত বন্য ও অসভ্য) লড়াই, সভ্য ও বন্যের সংঘাত এবং সবশেষে সভ্যের জয়। বোঝাই যায় এ ধরণের সিনেমা আদতে কিছুটা প্রোপ্যাগান্ডা মূলক বিনোদন। “I realised that the Western was initially a propaganda genre that became a genre to entertain. So the idea was to dive into the Western, appropriate it, and use it to make a critical reflection on the role of cinema.” পরিচালক তাই ওয়েস্টার্ন ঘরাণার শুধু ছাঁচটুকু নেন এবং ডিসকোর্স নিজের মত পরিবর্তন করেন। তাই ম্যাক্লেনান ও মেনেন্দেস অসম যুদ্ধে জয়ী হলেও আহত ও অসহায় সেল্কনাম নারীর ধর্ষণ, ঠাণ্ডা মাথায় অসংখ্য নিরস্ত্র মানুষের খুন, সরকার ও মেনেন্দেসের বোঝাপড়া, রোসার নীরব প্রতিবাদ এই যেন ছবির প্রাণভোমরা। পরিচালক তাই যথার্থই বলেন, “And kind of going into those genres to kind of deconstruct them from the inside. So using their own rules and their own formats to deconstruct them from within. In terms of Westerns, if you think about revisionist Westerns, what they tend to do is they tend to change the behavior of the characters. And what I want to do rather than change the behavior is change the discourse itself.”

গোটা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন দেশে জমিদখল, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে অর্থনীতির উপর কবজা, নেটিভদের হয় মেরে ফেলা নয় assimilation এর নামে ধীরে ধীরে নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে এলিয়েন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা, এ সবই ঔপনিবেশিকদের সাম্রাজ্য পত্তনের চিরাচরিত কৌশল। গালভেস কোন ভণিতা না করেই তাঁর ছবিতে ঠিক এই জায়গাতেই আঘাত করেন। তাই দক্ষিণ আমেরিকার কোন এক প্রান্তিক অঞ্চলের কাহিনী হলেও ছবিটি যেন সত্যই আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে।

সুত্র

1.https://webhispania.info/the-genocide-of-indigenous-people-in-southern-chile-that-official-history-tried-to-hide/

2.https://www.radarmagazine.net/clash-of-civilizations-selknam/

3.Don Bosco’s Place in History, edited by P. Egan and M. Midali, LKA, 1993

4.https://www.theguardian.com/global-development/2023/oct/03/we-are-alive-and-we-are-here-chiles-lost-tribe-celebrates-long-awaited-recognition

5.https://scrapsfromtheloft.com/movies/the-settlers-2023-transcript/

6.https://borrowingtape.com/interviews/the-settlers-interview-with-film-director-co-writer-felipe-galvez-haberle

7.https://www.filmcomment.com/blog/interview-felipe-galvez-on-the-settlers/

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনতালিকা সংশোধন নাকি কাঠামো সংশোধন – প্রয়োজন কিসের? ভোটার হাজির - কন্ঠ কৈ? - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনতালিকা সংশোধন নাকি কাঠামো সংশোধন – প্রয়োজন কিসের? ভোটার হাজির - কন্ঠ কৈ? - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনটক ঝাল মিষ্টি - Anjan Banerjeeআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

হীরেন সিংহরায় | ১৩ এপ্রিল ২০২৫ ১৩:৪৫542343

- অসাধারণ॥

-

Subhadeep Ghosh | ১৩ এপ্রিল ২০২৫ ১৫:২৮542345

- অসামান্য প্রবন্ধ।

-

মোহাম্মদ কাজী মামুন | ১৫ এপ্রিল ২০২৫ ০১:৪৫542394

- "আমরা ভালোই জানি দেশ কাল পরিবর্তন হলেও উপনিবেশিকের এই ফর্মুলা চিরন্তন।"চিরন্তন এই ফর্মুলা এত সুন্দর করে পরিবেশন করা হয়েছে যেন ছবিটি না দেখেও আদ্যোপ্যান্ত মিলিয়ে নেয়া যায়। এ শুধু একটি ছবির বর্ণনা ছিল না। ছবির ন্যারেটিভ এত সূক্ষ্ম ও নিখুতভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে ছবিটির সাথে সাথে লেখাটিও আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে।

-

sanghamitra ghosh | ১৬ এপ্রিল ২০২৫ ১১:৩১542411

- অসাধারণ। সিনেমা টি দেখতে চাই কোথায় পাওয়া যাবে

-

সোমনাথ ঘোষ | ২২ এপ্রিল ২০২৫ ১১:৪৪542536

- হীরেন সিংহরায়, Subhadeep Ghosh , মোহাম্মদ কাজী মামুন, sanghamitra ghosh: আপনাদের অনেক ধন্যবাদ@sanghanitra ghosh: সিনেমাটি MUBI তে দেখতে পারবেন।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।