- বুলবুলভাজা আলোচনা দর্শন

-

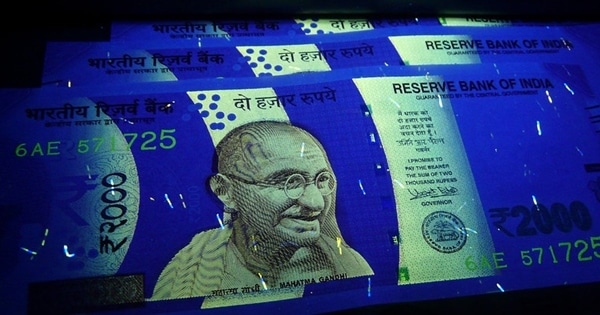

একজন অপ্রাতিষ্ঠানিক সৈনিক : গান্ধীর দর্শন ও গণ-আন্দোলন

বেবী সাউ

আলোচনা | দর্শন | ০২ অক্টোবর ২০২৫ | ৪৫২ বার পঠিত

পৃথিবীর গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধী যে এক সত্যিই নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন সে বিষয়ে বোধ করি কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু যে মূল তিনটি ধারণার উপর ভিত্তি করে গান্ধীর এই নতুন ধারার গণ-আন্দোলন সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তা মূলত, ধনতন্ত্র এবং যন্ত্রতন্ত্রের শুরুতেই আধুনিক অসহিষ্ণুতার গালে একটা চড় কষিয়েছিল বলেই। সেই সময়ে সারা পৃথিবীর শাসকশ্রেণি চমকে গিয়েছিল, নিশ্চিত ভাবেই। কারণ প্রতিরোধ বা রেজিস্ট্যান্সের যে নতুন ধারণার মুখোমুখি পড়ল শাসকশ্রেণি, তা ছিল একদম নতুন। বা, বলা ভালো, রাজনীতিতে নতুন। বিংশ শতকের প্রথমার্ধের আগে পর্যন্তও মানুষের আন্দোলনের যে ইতিহাস আমাদের সামনে এসেছে, তা ছিল রক্তক্ষয়ী। রক্তক্ষয়ী ছাড়া যে আন্দোলন সম্ভব, সে সম্পর্কে কোনও কথাই কোনও ম্যানিফেস্টো লেখেনি। ইতিহাসে ছিল ফরাসী বিপ্লবের মতো বিষয়। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ডাক। জনগণের স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন। ক্ষমতাদখল। আবার তার পরেই ছিল আরও এক ব্যুরোক্রেসির জন্মদিন দেখা সেই সব দিন।

কিন্তু কেন গান্ধী এই নতুন ধারণার জন্ম দিলেন তাঁর আন্দোলনে? গান্ধী কি সত্যিই একজন রাজনীতির মানুষ? তিনি কি সত্যিই ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই প্রতিরোধ করলেন, না কি চাইলেন পৃথিবী থেকে ক্ষমতাতন্ত্রের ভাবনাটিই অপসৃত হোক? সম্ভবত এখানেই তাঁর অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের শুরু। গান্ধী নিয়ে ভাবনাচিন্তার শুরুতেই যদি থাকে এই ভাবনা, যে, গান্ধী এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তখন তা একপ্রকার বিষয়। কিন্তু যদি ভাবি, তিনি আদৌ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, তখন তা আলাদা বিষয় হয়। এটি ঠিক যে গান্ধীর প্রেক্ষাপট হল রাজনীতি। কিন্তু তাঁর রাজনীতির প্রেক্ষাপট কী? তা কি একপ্রকার দর্শন নয়? যে দর্শনের জায়গা থেকে আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয় এবং শাসনের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিরোধের ভাবনাটি উঠে আসে, তার মধ্যে কোনও শ্রেণির ধারণা ছিল না। ছিল মানুষের নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জায়গা, মানুষের চেতনায় কিছু মৌলিক নীতিবোধের বিষয়। কিন্তু সেখানে ধর্ম না শ্রেণি বা জাতীয়তার স্থানও নেই। আমার মনে হয়, কোনও বৃহত্তর ভাবনার মধ্যেই সংকীর্ণ দেশ, জাতি , কাঁটাতার, এমনকী ধর্মের প্রসঙ্গ থাকে না। উদ্দেশ্যটিও পালটে যায়। গান্ধীর দর্শন ব্যক্তি মানুষের আত্মবোধের দর্শন। সেই ব্যক্তি মানুষের আত্মবোধের সঙ্গে মিলে মিশে যায় সহিষ্ণুতার ভাবনা, আত্মবিশ্বাসের জায়গা, আত্মমর্যাদার জায়গা, যে জায়গা থেকে তিনি বলেন- ‘আমাকে আপনারা হত্যা করতে পারেন, কিন্তু হারিয়ে দিতে পারেন না। আমরা মরে যেতে পারি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে পারি না’। প্রতিরোধের ধরনের মধ্যেও তাই তিনি নিয়ে এসেছিলেন এই আত্মবোধ। আর তা কী? আমি অসভ্যের বিরুদ্ধে অসভ্য হব না। যদি আমি অসভ্যের বিরুদ্ধে অসভ্য হই, তাহলে সেই অসভ্যতার বিরুদ্ধে আমার প্রতিরোধের আসলে কোনও অর্থ নেই। সেই মুহূর্তেই আমি হেরে যাব সেই অসভ্যতার কাছে।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বান্দ্বিক। তর্কসাপেক্ষ। কারণ ইতিহাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুষ্টিমেয় যখন নির্দয় ভাবে শাসন করে সাধারণ মানুষকে, তখন মানুষ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে। সহ্য করে। মানুষের সহ্যশক্তি বিপুল। মানুষ অসীম সহ্যশক্তির অধিকারী , কারণ মানুষ সাধারণ ভাবে ক্ষমতার থেকে দূরত্ব রাখতেই পছন্দ করে বেশি। মানুষ মনেই করে ক্ষমতার রাস্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনধারণের রাস্তা আলাদা। কিন্তু সেই মানুষের কাছে সবকিছুই যখন সহ্যশক্তির বাইরে চলে যায়, তখন মানুষ যেমন ভাবে হোক রুখে দাঁড়ায়। সেই রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে এত দর্শনের পরাকাষ্ঠা থাকে না। কারণ আত্মবোধ কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নয়। আত্মবোধ অসংখ্য। বহু। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন কোনও ‘এক’ বা ‘পরম’ সত্ত্বায়। সেই এক বা পরম যে ভিন্ন এবং বহু, আপেক্ষিক এবং অনির্দিষ্ট, এই ভাবনাটিই তাঁর ছিল না। ফলে, তিনি ডাক দিতেন যখন, তখন সেই ডাকে, নীতিবোধের প্রাথমিক কিছু ধারণাকে প্রকৃত এবং পরম ধরে নিতেন। আর সেই ধরে নেওয়া ধারণার মধ্যে যা থাকত না, তা হল, সহনশীলতা বা সহিষ্ণুতার ধারণাও বিভিন্ন মানুষের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মেনে নিতেই হবে, সেই সময়ে গান্ধী গণ-আন্দোলনের যে ‘কনসেপ্ট’ আনেন, তা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকদের কাছে ছিল একেবারেই অচেনা। তারা বেশ সমস্যায় পড়েছিল এই আন্দোলনের প্রকৃতিটাকেই অনুধাবন করতে। পাশ্চাত্যের কাছে এই গণ-আন্দোলনের প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধার কারণ তারা যা জানে না সেটা হল কৃচ্ছসাধনের সংস্কৃতি, যা প্রাচ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গান্ধীজি যেটি নিয়ে এলেন আন্দোলন এবং প্রতিরোধের সংস্কৃতিতে, তা হল মার খাওয়াই যখন মার খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এখানে এসে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ঔপনিবেশিকতার সব জ্ঞান ভেঙে ধ্বসে পড়ে গেল। অসহায় অনুভব করতে লাগল তারা। আর সন্ত্রাস যখন নিজে অসহায় অনুভব করে, তখন সে আরও বেশি করে সন্ত্রাস শুরু করে। যত সে সন্ত্রাসের পরিমাণ বাড়ায়, মানুষের কৃচ্ছসাধনের সংস্কৃতি তত জোর করে প্রতিরোধ করতে শুরু করে। ফলে সন্ত্রাস বুঝে উঠতে পারল না কীভাবে সে এই প্রতিরোধের মোকাবিলা করবে। প্রতিষ্ঠান খুব বেশি ভালোবাসে ছাঁচের সংস্কৃতি। ছাঁচ ভাঙা যে কোনও সংস্কৃতিই তার কাছে না-পসন্দ। যে ভাঙছে, তাকে যদি অনুধাবন করতে না পারা যায়, যদি বুঝে ফেলা না যায়, তাহলে শাসকের পক্ষে তাকে বশ করা খুব কষ্টকর হয়ে যায়। এই বিপদের মুখোমুখি পড়ে, তাকে এবং তার আন্দোলনকেও স্বীকৃতি দিতে হয়। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহল, জ্ঞানচর্চার মহল যত এই দর্শনকে গ্রহণ করতে এবং এই দর্শনের প্রতি তাদের বিস্ময়কে ব্যক্ত করতে শুরু করল, তত হল বিপদ। কারণ ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধারণাটি এসেছিল, তাও প্রথমে এসেছিল একটি ধারণা হয়েই। ইউরোপে বুদ্ধিজীবী মহলেই প্রথমে সমস্ত বিপ্লবের বীজ বোনা হয়েছে। রুশো –ভলতেয়ার হোন বা মার্ক্স। এমনিতেই সেই সময়ে মার্ক্সের ভাবনা গোটা ইউরোপকেই আলোড়িত করছে। তার সঙ্গে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী শুধু না সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভাবনা হিসেবে চলে এল গান্ধীর ভাবনা। আর তা পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহল সাদরে গ্রহণ করল। শাসকশ্রেণি এবং পুঁজিবাদ স্পষ্ট বুঝতে পারছিল দুটি আপাত বিপরীতমুখী ভাবনা প্রকৃতপক্ষে পিষে দিতে পারে পুঁজিবাদকেই। কারণ মার্কসের ভাবনার সঙ্গে যদি লেনিন বা স্ট্যালিন নয়, মিশে যায় গান্ধীর ভাবনা, তাহলে ঘোর বিপদ। কারণ গান্ধীর লড়াই ব্যক্তি পুঁজিপতির বিরুদ্ধে নয়, গান্ধীর লড়াই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। গান্ধী নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাবতীয় কিছু সামাজিকীকরণের কথা বলেন। তিনি রিনান্সিয়েশনের কথা বলছেন। গান্ধী ত্যাগের দার্শনিক। মার্ক্স অধিকার না করার দার্শনিক। দুজনেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামাজিকীকরণের কথাই বলছেন। কিন্তু মার্ক্সের দ্বান্দ্বিকতা এবং গান্ধীর দ্বান্দ্বিকতা আলাদা। ঠিক যেমন, কমিউনিস্ট পার্টির গণ-আন্দোলনের ধারণা এবং গান্ধীর গণ-আন্দোলনের ধারণা আলাদা। কমিউনিস্ট পার্টির গণ-আন্দোলনের ধারণা তবু পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকরা ধারণা করতে পারে। কিন্তু গান্ধীর গণ-আন্দোলনের ধারণা তারা ধারণাই করে উঠতে পারে না।

এখানেই গান্ধী সম্পর্কে বিস্ময়ের মূল ভিত্তি। তিনি সমাজতন্ত্রের যে ধারণার কথা বললেন, সেটিও তো পশ্চিমী সমাজতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে মিলল না। বরং, অনেকটা মাওয়ের এনডিআর-এর মতো, প্রতিটি দেশের নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক ধারণার কথা বলল। অবশ্যই মাও-এর পথ এবং গান্ধীর পথ এক নয়। আবার, গান্ধীর ধর্মচিন্তাও তো কোনও ধর্মচিন্তকদের মতো নয়। তিনি যে রামরাজ্যের কথা বললেন, তা তো কোনও ধর্মাশ্রিত রামরাজ্য নয়। গান্ধীর রাম, গান্ধীর ঈশ্বরচিন্তা, গান্ধীর ধর্মচিন্তা কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মচিন্তার সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি যে ব্যক্তি মানুষের আত্মবোধের উত্তরণের কথা বললেন, তেমন ভাবেই ব্যক্তি মানুষের ধর্ম এবং দর্শনের কথাও বললেন। সেই ধর্ম ব্যক্তিমানুষের দর্শনকে উন্নীত করলেও, সেই ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। এখানে কিন্তু দ্বন্দ্ব শুরু হল কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দার্শনিকদের সঙ্গেই নয়। দ্বন্দ্ব শুরু হল প্রাচ্যের ধর্মের ধারণার সঙ্গেও। প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের সঙ্গেও গান্ধীর জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব শুরু হল। হয়ত গান্ধীর এই নিজস্ব ভাবনাগুলির জন্যই এবং তাঁকে যেহেতু কোনও ছাঁচেই আর ফেলা গেল না, সে কারণেই তাঁকে নিহতও হতে হল। কারণ পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলির বিরুদ্ধে যদি বা ছাঁচ ভেঙে ফেলা ধারণা আনা যায়, কিন্তু রাজনীতিতে তা আনলে, ক্ষমতাতন্ত্রের সব গুলিয়ে গেলেই মুশকিল।

গান্ধীর ধর্ম তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনাজাত। কিন্তু যে এক ও অদ্বিতীয় পরমে তিনি বিশ্বাস করতেন, তা ভারতের সনাতন ধর্মচিন্তার প্রতিফলক। গান্ধীর সমাজতন্ত্র নিজস্ব। সেই সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে হিংসা বা পাশ্চাত্য বস্তুবাদের অপেক্ষা রয়েছে ব্যক্তিগত ত্যাগের দর্শন। কিন্তু সেই ত্যাগ কখন আসে? যখন মানুষ নিজে কোনও প্রশ্নের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। অর্থাৎ, এই দর্শন কারো মধ্যে আপনা থেকে আসতে পারে, তার নিজের চেতনায় পরিবর্তন হলে, তবেই। আত্মশক্তির যে চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলে মানুষ এই আত্মবোধে উন্নীত হতে পারে, তা সহজে আত্মস্থ করা যায় না, যদি না সামনে এক ভয়ংকর শক্তি তাকে গ্রাস করতে আসে। বিপদ যখন বাইরে থেকে আসে, তখন ভিতরে শান্ত এক শক্তি টের পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বিপদ যদি ভিতরে বাসা বেঁধে থাকে, তবে সেই শক্তিকে অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। গান্ধী ব্যক্তিগত ভাবে সেই শক্তিকে আত্মবোধে উন্নীত করলেও তিনি যে ধরে নিয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে সকলের চেতনায় এই আত্মবোধের শিক্ষার জাগরণ হয়েছে, সেখানেই ভুল। এই জাগরণ যদি হত, তবে বরং পৃথিবীতে একটি ইউটোপিয়া বাস্তবে পরিণত হয়েছে ভাবাও যেত। কিন্তু সেই দর্শনকে আত্মস্থ করতে, গান্ধী যে যে জীবনযাপনের কথা বললেন, তা মানুষকে চেতনায় কতটা উন্নীত করল, সে সম্পর্কে সন্দেহ, সন্দেহের জায়গাতেই রয়ে গেল। হয়নি যে কিছুই, তা আমরা পরবর্তীকালের এবং গান্ধীর সমসাময়িক ভারতবর্ষ দেখে আন্দাজ করে নিতে পারি।

গান্ধী সঠিক ভাবেই ধারণা করে নিতে পেরেছিলেন, আমাদের যেমন শত্রু ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক শক্তি, তার চেয়েও বেশি শত্রু ঔপনিবেশিক পণ্যের সংস্কৃতি। তিনি বলেছিলেন, যন্ত্রকে দাস করতে, যন্ত্রের দ্বারা শাসিত না হতে। তিনি জীবনের প্রয়োজনগুলি কমিয়ে আনার কথা বলেছেন। আত্মিক উন্নতি যে ত্যাগের রাস্তা ধরে আসে, নিজেকে চেতনার পথে সম্পাদনার রাস্তা ধরে আসে, তার কথাও বলেছেন। তিনি নিজেও এক আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করেছেন আজীবন। এমনকী সাম্যবাদী যৌথ খামারের কথা বাদ দিলেও তলস্তয়ের ভাবনা অনুসারেও তিনি আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। এক অন্য কাঠামোর কথা ভেবেছেন। পণ্যসংস্কৃতি, লালসার, ভোগের, প্রতিযোগিতার জীবন থেকে মানুষকে সরে আসার কথা বলেছেন। এখানে একটি প্রবল দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। আমরা এমন একটা সভ্যতা কি চাইছি, যেখানে মানুষ ভোগের সামগ্রীই কমিয়ে আনবে, না কি এমন একটা সভ্যতা চাইছি, যেখানে সব শ্রেণির মানুষ নিজের চাহিদামতো ভোগ করতে পারবে? অর্থাৎ, আমার যদি এখন ভালো জুতো, ভালো পোশাক ভালো চশমা, এবং উপযুক্ত শিক্ষা, বই, ওষুধ, -- এ সবের প্রয়োজন হয়, তবে কি আমি বলব, না, এত ভোগের রাস্তায় যাওয়া ভালো নয়। নিজেকে সম্পাদনা করো। হ্যাঁ, এতে হতে পারে, আজকের ভুবনায়ন যেভাবে মানুষকে খুড়োর কল দেখাচ্ছে, তা দেখাতে পারত না। কিন্তু তাহলেও তো সম্পদের ভোক্তা হয়ে যেত সমাজের কয়েকজন। কারণ যেমন সমাজের সকলের পক্ষে সবকিছু ভোগ করা সম্ভব নয়, তেমন সমাজের সকলের পক্ষে ত্যাগের দর্শন অবলম্বন করাও সম্ভব নয়। ত্যাগের দর্শন দিয়ে কনজিউমারিজমের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করা যায়, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। বা, হয়ত ত্যাগের দর্শন দিয়েই লড়া যায়। কারণ যে অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা গান্ধীজি ভেবেছিলেন, শুরু করেছিলেন তার নির্মাণ, তা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই। কিন্তু এই লড়াই এক দীর্ঘকালীন সহিষ্ণু আত্মপরিবর্তনের।

গান্ধীর সমাজতন্ত্র পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্র বা মার্ক্সবাদের সঙ্গে মেলে না। তিনি ব্যক্তির ত্যাগ ও সামাজিকীকরণের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর রামরাজ্যের ধারণা কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্রের কল্পনা নয়, বরং একটি নৈতিক সমাজের আদর্শ, যেখানে সাম্য ও সহিষ্ণুতা প্রাধান্য পায়। তিনি বলেছিলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সামাজিকীকরণ করতে হবে। এই দর্শন মার্ক্সের সঙ্গে কিছুটা মিললেও, গান্ধীর পথ ছিল ভিন্ন। মার্ক্স শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লবের কথা বলেছেন, কিন্তু গান্ধী ব্যক্তির আত্মপরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

গান্ধীর দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁর স্বদেশী আন্দোলন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঔপনিবেশিক শাসনের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক শোষণ। তাই তিনি স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও স্বাবলম্বী অর্থনীতির উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহ এই দর্শনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই আন্দোলন শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না, বরং ভারতীয়দের আত্মনির্ভরতার স্তম্ভ হয়ে উঠেছিল।

গোটা পৃথিবীটাই আজ যখন এক ডিসটোপিয়ান ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন মনে হয় মার্ক্স এবং গান্ধীর দর্শনের সঙ্গতের কথা ভাবার সময় এসেছে। তা না হলে এমন এক পৃথিবীর দিকে হয়ত আমরা এগিয়ে যাব, যেখানে মানুষ হয়ে উঠবে সেই দানবের মতো, যে প্রয়োজনে, নিজের মাংস নিজেই খেতে দ্বিধা বোধ করে না। গান্ধী মহাত্মা কিনা, সে তর্ক বা সে আলোচনা থেকে আমরা বরং সরে আসতে পারি। তা অপ্রাসঙ্গিকও বটে! তাঁর দর্শন ও আন্দোলন বিশ্বকে একটি নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছে। তিনি শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়েননি, বরং মানুষের চেতনায় আত্মবোধ ও সহিষ্ণুতার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর দর্শন আজও আমাদের প্রশ্ন করে—আমরা কি ভোগের সংস্কৃতির দাস হতে চাই, নাকি একটি সাম্যবাদী, যুক্তিবাদী, এবং নৈতিক সমাজ গড়ে তুলতে চাই?

আর সেই উত্তরের ওপরই নির্ভর করে তাঁর জন্মদিন পালনের গুরুত্ব কতটা!

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।