- বুলবুলভাজা আলোচনা সমাজ

-

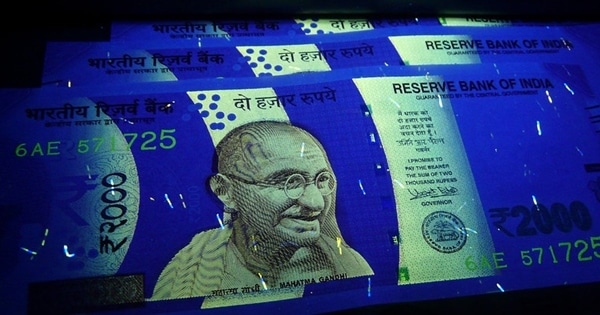

গান্ধীজির পথ বাংলার পথে

সোমনাথ রায়

আলোচনা | সমাজ | ০২ অক্টোবর ২০২৫ | ৬১১ বার পঠিত

নেতাজির ফিরে আসা সংক্রান্ত ষড়যন্ত্র-তত্ত্বগুলির একজন বিশেষ প্রবক্তা ইদানীং সমাজমাধ্যমের পোস্টে খেদ প্রকাশ করে থাকেন যে বাঙালিদের মধ্যে আজও গান্ধী-অনুরাগীর সংখ্যা প্রচুর। তাঁর এই উক্তির কিছু সারবত্তা তো আছেই। শুধু আজকের দিন নয়, গান্ধীযুগের সূচনাপর্ব থেকে বাংলায় বিশাল সংখ্যক গান্ধী-অনুরাগী, অনুসারী ছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় অনেক গণনায়কের জন্ম হয়েছে। খুব কম ক্ষেত্রেই বাংলার বাইরের কোনও মানুষ বাংলার মানুষের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু গান্ধীজি এই ক্ষেত্রে সত্যিই ব্যতিক্রম। গান্ধিজি ভারতের নানান প্রান্তে গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সামনে থেকে দাঁড়িয়ে। বাংলায় কিন্তু জীবনের একদম শেষপর্ব ছাড়া তাঁকে সরাসরি নেতৃত্ব দিতে দেখতে পাইনি। অথচ তা স্বত্ত্বেও তাঁর সময়ের বাংলার বহু জাতীয় নেতা কিংবা স্থানীয় সংগঠকদের কাছে কিংবা তারও বাইরে অসংখ্য সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মী বা সাধারণ মানুষের জীবনে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গান্ধীজিকে তাঁর মিশনগুলিতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে- আমরা হয়তো বাংলা ও গান্ধীজির মধ্যে এক পরিপূরক সম্পর্ক দেখতে পাই। মূল আলোচনায় ঢুকবার আগে আমরা কিছু আপাত ব্যতিক্রমের উল্লেখ করতে পারি, যেগুলি হয়তো স্বতঃসিদ্ধের প্রতিষ্ঠায় আমাদের আখেরে সাহায্যই করবে।

রবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির দার্শনিক বিতর্কের কথা আমরা জানি। গান্ধীজির মতাদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এরকম নয়। চরকা কিম্বা খদ্দর, বহু বিষয়েই গান্ধীর মত তিনি কেন মেনে নিচ্ছেন না, এই নিয়ে বাংলার গান্ধীবাদীরা সরব হয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তর দিয়েছেন। আমরা খেয়াল করতে পারি, রবীন্দ্রনাথের সরাসরি তর্ক যত না গান্ধীজীর সঙ্গে তার থেকে বেশি হয়েছে বাংলার গান্ধীবাদীদের সঙ্গে। এই বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতা করে চরকা প্রবন্ধটি পঠিতব্য। চরকা প্রচলনের আর্থসামাজিক দিকটিকে সম্ভবতঃ সবচেয়ে দার্ঢ্যের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। গান্ধীজির নিজের লেখাতেও সেই জোর দেখা যায় না। প্রসঙ্গান্তরে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছিলেন যে গান্ধীজি তাঁর মতন আর দুজনকে পেলে স্বরাজ এনে ফেলতে পারতেন। প্রসঙ্গে ফিরে বলি, এতদস্বত্ত্বেও গান্ধীজির প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার কোনও ঘাটতি দেখিনি। শান্তিনিকেতনের ভারও তিনি গান্ধীজির হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের অবাক লাগতে পারে, গান্ধীজির চিন্তাধারার কয়েকটি মূলগত দিকের বিরোধী হয়েও রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর নেতৃত্ব ভরসার হয়ে ওঠে কেন?

নেতাজী - নেতাজী-গান্ধীজির বিরোধ আমাদের আলোচনার প্রিয়বস্তু। বাঙালি যে বস্তুত বঞ্চিত এইটি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা এইখান থেকে আলোচনা শুরু করি। বাঙালি যথেষ্ট পরিমানে গান্ধী-অনুরাগী। কিন্তু, তা স্বত্ত্বেও যেটুকু গান্ধীবিদ্বেষ আমাদের মধ্যে আছে, তার সূত্র নেতাজীর প্রতি তাঁর বঞ্চনাতেই যেন। কিন্তু, আমরা যদি খতিয়ে দেখি, যখন নেতাজীর কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে, তখনও গান্ধীজির মতে বাংলার বহু প্রতিনিধি মত দিচ্ছেন। নেতাজী নিজেও গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন ও পন্থার বিরোধী হয়েও তাঁর প্রতি ভরসা হারাচ্ছেন না। তাঁকে দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করছেন, জাতির জনক আখ্যায় সম্বোধন করছেন।

মুসলিম লিগ - মুসলিম লিগের সঙ্গে গান্ধীজির সম্পর্ক অবশ্যই সুমধুর ছিল না। দ্বিজাতিতত্ত্বের সামনে গান্ধীজি সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিলেন। নোয়াখালিতে গান্ধীজির অবস্থান মুসলিম লিগকে নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক সমস্যায় ফেলছিল। তা স্বত্ত্বেও আমরা মনে রাখতে পারি, দেশভাগের দিনগুলিতে কলকাতা ও বাংলার সুরক্ষার জন্যে গান্ধীজির কাছে সুহরাবর্দীর আবেদনের ঘটনাক্রম।

বাংলার দলিত - বাংলার দলিত নেতারা অনেকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে আসতে চাননি। দেশভাগের সময়েও পূর্ববঙ্গের দলিত নেতাদের একাংশ কংগ্রেসের তুলনায় মুসলিম লিগকে বেশি ভরসার মনে করেছেন। অবশ্য এও মনে রাখবার বাংলার প্রান্তে প্রান্তরে বিভিন্ন সত্যাগ্রহ, লবণ আন্দোলন, আইন অমান্য, ভারত ছাড়োর প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। বাংলার দলিত সমাজই ছিল সেই আন্দোলনের প্রাণ।

আমরা উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখতে পারি বাংলার জনসমাজ, সামাজিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে অংশটি গান্ধীনিষ্ঠ নয়, তাঁরাও গান্ধীজিকে একভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। গান্ধী-বিরোধী দৃষ্টান্ত বাংলায় অবশ্যই আরও আছে। কিন্তু, গান্ধীজির হয়ে বাংলার বিশাল সংখ্যক মানুষ এগিয়ে এসেছিল, এও সত্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের এক শ্রেষ্ঠ উচ্চারণ ‘পিছাবনি’ ব্যক্ত হয়েছিল গান্ধীজির প্রাণনাতেই। আমরা জানতে চাই বাংলা ও গান্ধীজির এই পরিপূরক সম্পর্ক কেমন করে গড়ে উঠছিল।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, গান্ধীজির লড়াইয়ের যে মূল সূত্রগুলি যেগুলো বস্তুত বাংলার সমাজেরই নিজস্ব অর্জন ছিল। গান্ধীজির আগেও বাংলার মানুষ এই পথগুলিতে ঘোরাফেরা করেছেন। বিশেষ করে, বঙ্গভঙ্গের পর যখন বাংলার সমাজ জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তখন এমন অনেক আন্দোলনই গড়ে তোলা হয়, যার কথা পরে গান্ধীজি সারাদেশকে বলেছেন। আমরা প্রথমে আসতে পারি চরকার প্রসঙ্গে। গান্ধীপন্থা ও চরকা অবিচ্ছেদ্য। ভারতের জাতীয় পতাকার এক জনপ্রিয় পরিকল্পনায় তার কেন্দ্রে ছিল চরকা। গান্ধীজি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক করে তুলেছিলেন চরকাকে। কিন্তু, গান্ধীজির আগেই ১৯০৬ সালের শিল্পমেলায় শ্রীযুক্তা হিরণ্ময়ী দেবী বাঙালিকে চরকায় সুতো কাটবার পরামর্শ দেন। (সূত্র - শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ - গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী)। লক্ষ্যণীয় যে তিনি বলেন, চরকা কোনও নতুন কাজ নয়, কিছুদিন পূর্বেই (নবাবি শাসনে) বাংলার মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে চরকায় সুতো কাটতেন। চরকায় সুতো কাটা মেয়েদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করবে এবং ম্যানচেস্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে। আলাদা করে যে খেয়াল করার, হিরণ্ময়ী দেবী এখানে বাংলার পুরোনো অর্থনীতির কথা বলেছেন। প্রাক ব্রিটিশ বাংলা এক শিল্পায়িত কারিগিরি সমাজ ছিল, নারীদের আর্থিক ক্ষমতাও ছিল- চরকার প্রসঙ্গে তিনি এই কথা স্মরণ করিয়ে দেন। গান্ধীজির ভারতের রাজনীতিতে আসীন হওয়ার আগের দশকের কথা এইটি।

প্রায় একই সময়ে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বাংলায়। জাতীয় সংগঠনগুলি সমাজের সাহায্যে চলবে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের উল্টোদিকে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে এইরকম সামাজিক সংগঠনের কথা বলেন, যা শুধু বিদেশি শাসক নয়, সার্বিক ভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাই কমিয়ে ফেলতে পারবে। খেয়াল করবার, সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সামাজিক সংগঠনকে বাংলাদেশের সমাজের চিরন্তন ধারা বলে উল্লেখ করেন। এই সংগঠন চলে রাজার বদান্যতায় না, সমাজের নেতাদের সক্রিয়তায়, যাঁদের শক্তি ও বিত্তের উৎস সাধারণ মানুষ। গান্ধীজি তাঁর দেশচেতনায় (ধ্যানের ভারত) এইরকম ভারতের কথাই লিখেছেন। সেই নেতাদের তিনি বলেছেন সাধারণ সম্পত্তির অছি। গান্ধীজির অছিতত্ত্বের অসাধারণ প্রয়োগ দেখতে পাই রাজা সুবোধ মল্লিকের দানে, যেখানে তিনি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে বিপুল দান করছেন এবং জনতা তাঁকে রাজা উপাধি দিচ্ছে। স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধ আর অছিতত্ত্ব এই দুই-ই এসে মিলে যায় যখন, আমরা ভাবি রবীন্দ্রনাথ কেন শান্তিনিকেতনকে রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহের বাইরে রাখতে গান্ধীজিকে তাঁর ভার নিতে অনুরোধ করছেন। শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ অবশ্য সেরকম হয়নি। জাতীয় শিক্ষা পরিষদও শেষে রাষ্ট্রের করায়ত্ত হয়েছে। যাই হোক, সে ভিন্নতর প্রসঙ্গ।

আমরা দেখলাম, গান্ধীজির যে পন্থা, বাংলার মাটিতে তার অনুশীলন গান্ধীজির আবির্ভাবের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও দেখলাম সেই পন্থাগুলির মূল শিকড় প্রোথিত ছিল বাংলার ব্রিটিশপূর্ব সমাজব্যবস্থাতেই। মন্বন্তরে ১/৩ মানুষ মারা যাচ্ছে এই সমাজ বিপর্যয়ের পরেও যে সমাজ ব্যবস্থার কিছু অবশেষ রমেশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই সমাজ খুব শক্তিশালী সমাজ ছিল। আমরা জানি ব্রিটিশপূর্ব বাংলা ছিল এক শিল্পসমাজ, অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবীর প্রথম সারিতে। বাংলার কারিগরদের ক্ষমতার জেরেই এই সমাজ এগিয়েছিল। এই কারিগরদের মধ্যে এক বিশাল অংশ চৈতন্য-অনুসারী, বৈষ্ণব। যাঁরা বৈষ্ণব নন, তাঁদের মধ্যেও চৈতন্য-আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায়। বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির এক নতুন পর্যায় শুরু হয় চৈতন্য আন্দোলনের সময় থেকেও যখন থেকে বহির্বাণিজ্য অনেকটা বেড়ে যেতে পারে এবং সেই বাণিজ্যের সঙ্গে তাল দিয়ে বাংলার কারিগররা উৎপাদন শুরু করেন। অথচ চৈতন্য আন্দোলনের সংগে কারিগরি উৎকর্ষের সরাসরি সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাই না। তবুও, আমরা একটু উৎসুক হয়ে সাধ্যসাধনতত্ত্ব যদি দেখি, সেখানে বলা হচ্ছে রাধার প্রেম বা কান্তাপ্রেমই শ্রেষ্ঠ সাধনা। কারণ এই সাধনা শরীর দিয়ে করতে হয়। শরীর দিয়ে, শরীরের শ্রম দিয়ে সাধনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে উচ্চতম স্থান দিয়েছেন, তার আর কটি দর্শন দিয়েছে ভাববার। তাঁদের মতে জ্ঞান নয়, বর্ণাশ্রমজনিত ক্রিয়া নয়, এমনকি পারলৌকিক মুক্তিও নয়, শ্রম দিয়ে ভগবতসেবাই শ্রেষ্ঠ সাধন। গান্ধিজির গীতাভাষ্যেও এই শ্রমের জায়গা থেকে, অনাসক্ত উৎপাদনশীলতার থেকে পরমার্থের কথা বলা হয়েছে। চরকা গান্ধীজির হাতিয়ার কারণ চরকা শুধু আর্থিক মুক্তি নয়, কারণ চরকা শ্রম। শ্রেষ্ঠ চেতনা, শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস আসে শ্রমের মধ্য দিয়েই- একথা তিনি বারবার বলেছেন। এবং এই শ্রমকেই তিমি মুক্তির দিশা হিসেবে দেখতেন।

এইখানে হয়তো গান্ধীজি বাংলার সমাজের ঐতিহাসিক শক্তির খোঁজ পেয়েছিলেন। আর সেই কারণেই কি বাংলার পথ তাঁর যাত্রাকে প্রশস্ত করেছিল?

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনতিন ঋতুর কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনজুলাই-আগস্টের কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনঋতেন ও তার বন্ধুরা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনএই বর্ষার কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনসমুদ্রে সনেট - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনটিফিনবেলার গান - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনবড়ঘড়ির নিচে - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।