- বুলবুলভাজা পড়াবই প্রথম পাঠ

-

‘মৃত্যুর পাশে মুখ বাড়িয়ে দেয় জীবন’

হিন্দোল ভট্টাচার্য

পড়াবই | প্রথম পাঠ | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ | ৩৪৫১ বার পঠিত  সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জীবনের অন্তিম পর্বের একগুচ্ছ কবিতা। তবু এর পাঠে কদাচ বোধ হয় না এ কোনো অশীতিপরের রচনা। বরং যেন এক পথ-ভোলা পর্যটক, জগতের অসংতিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে ফেলেছেন নীরবে। এবং তারই মধ্যে সম্পৃক্ত তাঁর কবিতার অতি-পরিচিত রাজনৈতিক দর্শন, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, রসিকতা, ব্ল্যাক হিউমর, এসমস্ত কিছুই। পড়লেন হিন্দোল ভট্টাচার্য

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জীবনের অন্তিম পর্বের একগুচ্ছ কবিতা। তবু এর পাঠে কদাচ বোধ হয় না এ কোনো অশীতিপরের রচনা। বরং যেন এক পথ-ভোলা পর্যটক, জগতের অসংতিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে ফেলেছেন নীরবে। এবং তারই মধ্যে সম্পৃক্ত তাঁর কবিতার অতি-পরিচিত রাজনৈতিক দর্শন, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, রসিকতা, ব্ল্যাক হিউমর, এসমস্ত কিছুই। পড়লেন হিন্দোল ভট্টাচার্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ কয়েক বছরে লেখা কবিতাগুলি নিয়েই ‘ছড়ানো ঘুঁটি’। দু-হাজার এক সালে প্রকাশিত এই বইটি কবির জন্মশতবর্ষে আবার নতুন করে প্রকাশ করেছে আজকাল পাবলিশার্স। ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে নিজস্ব কাব্যভাষা ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে, তাঁর সেই রাজনৈতিক দর্শন, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, রসিকতা, ব্ল্যাক হিউমর, সমস্ত কিছুই এই কাব্যগ্রন্থেও তাঁর ‘কাব্যিক সিলমোহর’-এর মতো উপস্থিত। অত্যন্ত সহজভাবেই যে তিনি প্রায় কথা বলার ঢঙে লিখে ফেলতেন গভীর গভীরতম সংকট বা সূক্ষ্মতম অনুভূতিমালার সত্যের কথা, তার ঝলক এই কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায়। বয়স, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমের ধারকে আরও প্রখর করে তুলেছিল, যদিও শারীরিক ভাবে তিনি ততটা সক্ষম ছিলেন না। “আমি নতজানু হই/সারবাঁধা/ ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ের কাছে—/ আর/ খোদার কাছে দোয়া করি/ যেন তাদের পাখা না ওঠে” (আমার নিশানায়)। এই জাতীয় প্রকাশভঙ্গি, দর্শন এবং ভাবনা একমাত্র তাঁর লেখনীতেই রূপ পায়। এই ভাবে বলার কায়দাটিই সুভাষের নিজস্ব। কিন্তু যেহেতু, তিনি খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই কথাগুলি বলে চলেছেন আড়ম্বরহীন ভাবে, কবিতায় ব্যবহৃত হতে পারে এমন জৌলুস ভরা আলংকারিক ভাষাকে তিনি রাস্তাতেই ফেলে এসেছেন, তাই, নতুন কবিতা লিখতে গেলে, তাঁকে তাঁর পুরোনো কথাগুলিকে অনুসরণ করলে চলত না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনেক কবির মতো, যে নিজেরই কবিতাকে অনুসরণ করে চলেননি শেষ কাব্যগ্রন্থ পর্যন্তও, তার অন্যতম এক কারণ, কবির প্রতিটি কবিতাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবনাকে অনুসন্ধান করে চলেছে। বলতে গেলে, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি কবিতাই মাইক্রো থেকে ম্যাক্রোর দিকে যাওয়ার এক ডিসকোর্স। ডিসকোর্স অতি ক্লিশে শব্দ, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর কবিতা সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, এই শব্দটিকেই পুনরায় ব্যবহার করা ছাড়া গতি নেই।

“রাস্তা/ তা সে যখন যেখানে দিয়েই/ যাক- / যেন শোনা যায়/ কখনও একা চলার/ কখনও কাফেলার/ পা ফেলার আওয়াজ।/ যেখানে শেষ/ সেখানেই আবার তার আরম্ভ/ চলতে চলতেই/ শূন্যের পুরণ হয়।/ রাস্তা কখনওই ফাঁকা হয় না” (পথের পাঁচালি)। এই আত্ম-অনুসন্ধানী দর্শনের সঙ্গে যে ভাবে কথোপকথনের মধ্যে ঢুকে পড়েন কবি, তার গায়ে যে অভিজ্ঞতা এবং বয়সের ছাপ পড়ে, তা কবিতাগুলির মধ্যে একপ্রকার মধ্যগতি এনে দিয়েছে। এই মধ্যগতির কবিতা, একপ্রকার উদাসীন পর্যটকের মতো পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছেন। যেন তিনি বুঝতে পারছেন, একটা সময় পর, বৃহত্তর এক দর্শনের কাছে, বৃহত্তর এক খোঁজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় মানুষ। আজীবন তিনি জগতের সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে গেছেন। যে সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে মানুষ একে অপরকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, যুদ্ধ এবং হত্যা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি, সেই বৈষম্যের পৃথিবীর মধ্যেও সাম্যের জন্য লড়াইয়ের বৈজ্ঞানিক সত্যের খোঁজ তিনি করেছেন। দেখার চেষ্টা করেছেন প্রকৃতির মধ্যেও এই অনুসন্ধানের সত্য রয়েছে কি না। তাই, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে চিরকালই একধরনের ‘কোয়েস্ট’ বলা চলে। কিন্তু এই কোয়েস্টের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে তাঁর দর্শন, জীবনদর্শন এবং রাজনৈতিক দর্শন। এখানেই তিনি আদ্যন্ত একজন ‘আধুনিক’ কবি। উত্তরাধুনিকতার গোলকধাঁধা তাঁকে স্পর্শ করছে কিন্তু তেমন ভাবে অধিকার করছে না। তিনি বলছেন, “সবারই কিছু না কিছু/ রয়েছে বলবার।/বলতে দাও না, কেন? (রাবিশ)। এর মধ্যে যে গভীর রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট। ‘ধরা-ছোঁয়ার বাইরে’ কবিতাটিতে তিনি বলছেন “কিছু কিছু জিনিস/ ধরাছোঁয়ার/ বাইরে থাকাই ভাল”। নইলে, তুমি ধরেছ কি মরেছ। কিন্তু কী সেই সব জিনিস? তার উদাহরণ হিসেবে আসছে “ক্ষমতার গদিতে বসা/ মাটিতে পা-না-পড়া/ পরের-ধনে পোদ্দার/ ঠুঁটো জগন্নাথের হাত”। তেমন এক আশ্চর্য কবিতা ‘প্রলয়ের আগে’। এই কবিতাতে নির্দ্বিধায় উঠে আসছে ‘চেয়ারে টেবিলে/ বৃক্ষের রক্তের ছোপ।’-এর মতো চিত্রকল্প। অথবা উচ্চারিত হচ্ছে এমন সত্য, “জিভ দিয়ে গড়াচ্ছে জল/ মুছে ফ্যালো/ প্রলয়ের আগে”।

চিত্রকল্পের ম্যাজিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় চিরকালই মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র দৃশ্যকেই পালটে দিয়ে গেছে। অপ্রত্যাশিত সেই সব চিত্রকল্প এতটাই স্মরণযোগ্য, যে পাঠক পড়ার পরে ভোলে না। সমগ্র কবিতাটি মনে না থাকলেও পাঠকের মনে সেই চিত্রকল্প গেঁথে যায় চিরকালের মতো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই শেষ কাব্যগ্রন্থেও হিরকখণ্ডের মতো ছড়িয়ে আছে এমন সব চিত্রকল্প। “ডোরাকাটা হলদে একটা বাঘ/ লাফিয়ে পড়ল মেঝেয়” (ডোরাকাটা)। শরৎকালের রোদ্দুরের এমন চিত্রকল্প অকল্পনীয়। আসলে কবিতায় অপ্রত্যাশিতর আগমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যব্যক্তিত্বের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। জীবনানন্দ যে বিপন্ন বিস্ময়ের কথা বলেছেন, তা সুভাষের কবিতায় লুকোনো ছুরির মতো চমকে উঠত। সাধারণ ভাবে তাকে দেখা যেত না। কিন্তু যখন রোদের আলো পড়ত, তখন বোঝা যেত, আস্তিনে লুকিয়ে আছে এমন এক চোরাকাহিনি বা সূক্ষ্ম প্রতিশোধ, যাকে এড়িয়ে যাওয়া কোনোমতেই যাবে না। সেই সূক্ষ্ম ছুরির চমক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতে আকস্মিক ভাবে লাফিয়ে পড়ে। যেমন, ‘পিঠোপিঠি’ কবিতাতে তিনি লিখছেন, “কেউ কাউকে ছেড়ে যায় না,/ থাকে কাছে কাছে।/ দুইয়ের মধ্যে যেন কোথাও একটা কোনও/ বোঝাপড়া আছে।” এই পর্যন্ত বললেও মনে হত কবি তো বাকি সকলেরই মতো কথা বলছেন। এ আর নতুন কী! নতুন কী, তা বোঝা গেল, তার পরের অংশে, “বাইরে তাই গা-ছমছমে/ হঠাৎ কী একটা যেন/ থমথমে ভাব।/ গায়ে পা পড়লেই অমনি/ ফোঁস করে ওঠে/ মাটি থেকে ধুঁইয়ে-ওঠা ভাপ/ তুলেই নামিয়ে দেয় ফণা।” যেন আমরা এমন একটা চলচ্চিত্র দেখছি, যেখানে পরপর মন্তাজ রচনা করছেন পরিচালক। যেন, আমরা এমন এক জার্নিতে বেরিয়েছি, যেখানে একের পর এক আপাত সূত্রহীন অথচ গভীর ভাবে সম্পৃক্ত ভাবনাগুলি পরস্পরের হাত ধরে আছে। আমরা বুঝতে পারছি হয়তো মন্তাজ দেখছি। কিন্তু মন্তাজ তো এলোমেলো নয়। অন্তরে রয়েছে এক সুড়ঙ্গ। আর সেই সুড়ঙ্গের মধ্যেই সত্য লুকিয়ে আছে।

বহুস্তরীয় এই জগতের সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে যখন তিনি দ্বিত্ব কবিতাতে লেখেন, “কেমন যেন দ্বিধায় দীর্ণ/ জগতে সব কিছু/ একই সঙ্গে এপিঠ-ওপিঠ/ উঁচু এবং নীচু/ যখন যেমন যেভাবে যে দেখে/ তার মানসপটে/ জলতরঙ্গে জলরঙে সেই ছবি/ ঠিক তেমনি ফোটে/ বিশ্বরূপের গোড়ায় যেমন/ বজ্র আর গতি/ একের শূন্যপদ ভরায়/ দুইয়ের সংহতি।” মুশকিল হল, ধর্মীয় এবং মার্কসীয় তথা নিউটনিয়ান ডিটারমিনিজম গেল ভেঙে। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যে বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়েছিল, তা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের গোলকধাঁধায় এমনিতেই টলমল করছিল। একইসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সত্যের বহুস্তরীয় উপস্থিতিই যে সত্য এবং আমার দেখার উপর সত্য যে নির্ভরশীল, তার সূক্ষ্ম সম্পর্কে বস্তুবাদেরও যে অন্যরকমের বিশ্লেষণ হওয়া দরকার, তা ধ্রুপদি মার্কসবাদীদের আলোচনায় ধর্মবিরোধী বলে বিবেচিত হওয়ায়, বস্তুবাদের আর ভাবনাগত বিবর্তন হল না। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় বস্তুবাদের এই একরৈখিক ভাবনার মধ্যে নিজেকে যে আটকে রাখেননি, তা সহজেই বোঝা যায়, যখন তিনি দুইয়ের সংহতির কথা বলছেন। দুইয়ের বিরোধিতার নয়। দুই থেকেই দ্বন্দ্ব আসে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সংহতির দ্বন্দ্ব। পাশাপাশি বিরোধী ভাবনার সহাবস্থানের দ্বন্দ্ব। একজন কবি হিসেবে এবং প্রকৃত দার্শনিক হিসেবে তিনি জানেন, পয়েন্ট এবং কাউন্টার পয়েন্ট—এই দুইয়ের সংহতিতেই জগতের অস্তিত্ব।

‘ছড়ানো ঘুঁটি’-র কবিতাগুলির মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নির্মেদ ও সূক্ষ্ম মৃত্যুচেতনাও লক্ষণীয়। বিশেষ করে অনুচ্চ কণ্ঠে, আবেগের অতি-সংহত প্রকাশে, চিত্রকল্পের অমোঘ ব্যবহারে, মৃত্যুর সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এক বোঝাপড়ার জীবনকে যেন টের পাওয়া যায় এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে। এ প্রসঙ্গে ‘আলগোছে’ শীর্ষনামের কবিতাটির কথা তো বলতেই হবে। “খুব আস্তে, আলতো করে/ নিজেকে আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি// ফুল থেকে/ ফুলের কাঁটা থেকে/ পড়ে-যাওয়া জল-মাটি-হাওয়া থেকে// কেউ না টের পায়/ দরজায় খুট করে যেন শব্দ না হয়// পা টিপে টিপে/ পেটফাটা হাসি চাপতে চাপতে/ নিঃশ্বাস বন্ধ করে// বাইরে গিয়ে দরজাটা আবজে দেব।” এই কবিতার পরে এক দীর্ঘ নীরবতা ছাড়া আমরা কীই বা দিতে পারি? এই কবিতাটির পরে যেন একটা শূন্য দিগন্ত মাঠের পর মাঠ ব্যাপী হাহা শব্দ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। কবিতার ক্র্যাফটের জায়গা থেকেও, কী নিপুণ তুলির টানে তিনি এই কবিতাগুলি লেখেন, তা সত্যিই ভাবতে গেলে, আমার অন্তত, জাপানি চিত্রকলার কথা মনে পড়ে যায়।

আর-একটা কথা ‘ছড়ানো ঘুঁটি’ কাব্যগ্রন্থের একজন পাঠক হিসেবে বলতে পারি, এই কাব্যগ্রন্থ পড়তে পড়তে, কখনোই কোনো অশীতিপর কবির কথা ভাবিনি। ভেবেছি একজন না-অতি-তরুণ কিন্তু তরুণ উদাসীন মেধাবী কবির কথা, যিনি আদতে এক পথ ভুল করে চলে আসা পর্যটক, জগতের অসংগতিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে ফেলেছেন নীরবে। সেই সম্পর্কের ছিটেফোঁটা টের পাচ্ছি তাঁর রচিত কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে। বুঝতে পারছি অগণিত মানুষের পৃথিবী ছাড়াও, এই রোদ্দুরের সঙ্গে, বৃষ্টির সঙ্গে, কাক-চিল-পায়রা-শালিখের জগতের সঙ্গে কবির এক ব্যক্তিগত দাম্পত্য ছিল। হয়তো সে কারণেই তিনি লিখেছেন, “ঠেলাগাড়ি ডেকে আমরা চলে যাবার সময়/ হাতবদলে ব্যস্ত দুপাশের পুরনো বাড়িগুলো থেকে/ আর কেউ মুখ না বাড়াক—/ আমার মন চাইবে/ ফুটপাথের বকুল গাছটা/ মাথার ওপর একটা দুটো শুকনো পাতা ঝরিয়ে/ একটু/ ষাট-ষাট করুক।।”

তাঁর শৈলী, জীবনদর্শন, সংগ্রাম, ইত্যাদি ছাড়িয়ে তাঁর একাকী কবিমনের সাহচর্য সম্ভবত প্রকৃতিই টের পেয়েছিল। আর কেউ পায়নি।

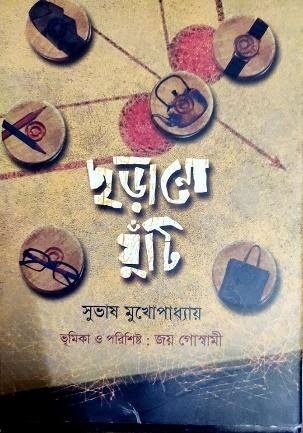

এই বইয়ে জয় গোস্বামীর ভূমিকা এবং প্রবন্ধ ‘পদাতিকের যাত্রাপথ’ উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদে সেঁজুতি বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুগ্ধ করলেন। প্রোডাকশনে আজকাল তেমনই ছিমছাম।

ছড়ানো ঘুঁটি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আজকাল

মুদ্রিত মূল্য: ২০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান: কলেজস্ট্রীটে দে'জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর(দীপুদা), গুরুচণ্ডা৯ বইঘর

বইটি অনলাইন কেনা যেতে পারে এখানে।

বাড়িতে বসে বইটি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।

গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার

এই বিভাগের লেখাগুলি হোয়াটসঅ্যাপে পেতে চাইলে এখানে ক্লিক করে 'পড়াবই'এর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ৩ - দআরও পড়ুনবিচ্ছেদ - Manali Moulikআরও পড়ুনবিহিতা - Srimallarআরও পড়ুনদিলদার নগর ২১ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য | 43.252.***.*** | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ০৮:৫৫101067

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য | 43.252.***.*** | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ০৮:৫৫101067দারুণ আলোচনা ।

-

Bishan Basu | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ১৫:২৭101078

ভারি চমৎকার আলোচনা।

মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি | 2402:3a80:1112:a60e::2d8c:***:*** | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ১৬:১৩101080

মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি | 2402:3a80:1112:a60e::2d8c:***:*** | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ১৬:১৩101080'ছড়ানো ঘুঁটি' কেন জানি না বার বারই আবার সব অবিন্যস্ততাকে দূরে হটিয়ে; নতুন উদ্যমে, গড়ে নেবার ইতিবাচক সাড়া রয়ে গেছে।

মূল্যবান আলোচনাটি সমৃদ্ধ করলো।

দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম | 182.16.***.*** | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ১৮:৫৫101082

দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম | 182.16.***.*** | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ১৮:৫৫101082দারুণ আলোচনা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক কর্মীর বাইরে এত বিশাল এক অবয়ব কবিতায় তাকে নিয়ে আলোচনা সে তুলনায় সামান্যই। ফলে আলোচনার বিষয়টিও ভালো লাগলো।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 59.93.***.*** | ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ ০৯:১৮101095

জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 59.93.***.*** | ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ ০৯:১৮101095অদ্ভুত সুন্দর আলোচনা! আমি ব্যক্তিগতভাবে এ কাব্যগ্রন্থটি দেখিনি। এবার পাঠ করবো।

হিন্দোল উস্কে দিল!

মন্দিরা গাঙ্গুলী | 202.8.***.*** | ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:০৬101101

মন্দিরা গাঙ্গুলী | 202.8.***.*** | ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:০৬101101অসাধারণ আলোচনা। সমৃদ্ধ হলাম।

Ranjita Chattopadhyay | 2601:249:500:cc70:a4d2:976d:7163:***:*** | ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ০১:৩৭101275

Ranjita Chattopadhyay | 2601:249:500:cc70:a4d2:976d:7163:***:*** | ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ০১:৩৭101275আলোচনাটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। লেখাটির ভাষার সৌন্দর্য্য ও বক্তব্য দুইই পাঠককে সমৃদ্ধ করবে। আলোচনাটি পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বইটির নতুন দিগন্ত খুলে গেল। ভবিষ্যতে এইরকম আলোচনা আরো পাব এই আশায় রইলাম।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।