- বুলবুলভাজা আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শরৎ ২০২০

-

বাংলায় বিসূচিকা

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ০১ নভেম্বর ২০২০ | ৮৪২৭ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (২ জন)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হবার পর থেকেই ‘বাংলার ভাগ্যাকাশে’ মন্বন্তর আর মহামারির স্বরূপ ‘দুর্যোগের ঘনঘটা’ শুরু হয়। বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, ক্ষয়রোগ, জ্বর, ম্যালেরিয়া সেই দুর্যোগের অভিজ্ঞান স্বরূপ। তবে বাংলার ক্ষেত্রে কলেরা বা বিসূচিকার ঘটনা অন্য মারির থেকে আলাদা। কারণ, এটি একবার নয়, বারবার অতিমারি হয়ে বাংলায় ফেরত এসেছে। আর খালি তাই নয়, শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কলেরার উৎস হিসেবে এ পোড়া বঙ্গদেশকেই দায়ী করেছেন। আর আমরা সেটি বিশ্বাসও করেছি। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ‘ওলাউঠার বিস্তার’ প্রবন্ধে বলছেন “ভারতবর্ষ যে ওলাউঠা রোগের জন্মভূমি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্গা, অবশেষে আমেরিকার সেন্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল”। ১৮১৭ থেকে ১৯৭৫, পৃথিবীতে সাতবার কলেরা অতিমারি বা প্যানডেমিক হয়েছে। প্রথম অতিমারি (১৮১৭-১৮২৩) শুরু হয় যশোর আর কোলকাতায়, সেখান থেকে সারা ভারতে, দ্বিতীয় অতিমারি (১৮২৩-১৮৩৭) শুরু হয় সারা ভারতে, ছড়ায় ইউরোপে। তৃতীয় অতিমারি (১৮৪৬-১৮৬৩) বোম্বে থেকে শুরু হয়ে জাহাজযাত্রীদের মাধ্যমে ইজিপ্ট হয়ে ইউরোপ, সেখান থেকে অ্যামেরিকাতেও পৌঁছয়, বলে অনুমান। এই তিনটি বা এর পরের চারটি, প্রতি অতিমারিতেই বাংলায় অসংখ্য প্রাণহানি ঘটেছে।

ওলাবিবিঃ শ্রী গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর বাংলার লৌকিক দেবতা বই থেকে আহরিত১৮২৭ সালে যে ‘ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে’ শুরু হয়েছিল, বিংশ শতক পর্যন্ত তার আতঙ্ক বঙ্গবাসীকে তটস্থ করে রেখেছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জয়া ভাদুড়ী অভিনীত ‘ধন্যি মেয়ে’ ছবিতে একটি দৃশ্য ছিল, হাড়ভাঙা গ্রামে কলেরা শুরু হয়েছে আর একের পর এক মড়া নিয়ে, লোকে পোড়াতে যাচ্ছে। মিথ্যে খবর ছিল যদিও। কিন্তু তা শুনে কোলকাতার খেলোয়াড়রা কলেরার ভয়ে সেই মুহূর্তে হাড়ভাঙা ত্যাগ করে। এমন ছিল তার আতঙ্ক। গত দুশো বছরে কলেরা বাংলায় কেড়ে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। উজাড় হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। কোলকাতায় মাত্র বাইশ বছর বয়েসে কলেরাতে মারা যান ইয়ং বেঙ্গল সোস্যাইটির প্রাণপুরুষ ডিরোজিও, মারা যান ভারত দরদী ডেভিড হেয়ার। দেড়শো বছরে বাংলা আর বাঙালির সাথে কলেরা নামক ব্যাকটিরিয়া ঘটিত অন্ত্রের এই সংক্রামক রোগটির সম্পর্ক এতই নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে সে সময়ের বাংলা সাহিত্যের পাতাতে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর সবার লেখায় ফিরে এসেছে সেই ভয়ঙ্কর মহামারি বা মড়কের কথা। “আমাদের শহরে তখন শীত পড়েছে, হঠাৎ কলেরা দেখা দিলে। তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষে ভয়ে হতজ্ঞান হতো। কারও কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে-পাড়ায় মানুষ থাকতো না। মারা গেলে দাহ করার লোক মেলা দুর্ঘট হতো”( লালু- শরৎচন্দ্র)। একই রকম বিবরণ ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে। “নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কিছু পচেছে, ইন্দ্র! ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! সবাই ত পোড়াতে পারে না...মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ”। এছাড়া পণ্ডিতমশাই, দেনাপাওনা উপন্যাসেও রয়েছে ভেদবমি, বিসূচিকা বা কলেরার নির্মম বর্ণনা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’-এ আছে- ‘সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল, কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই।’ তারাশঙ্করের ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘গণদেবতা’, ‘আরোগ্য নিকেতন’ উপন্যাসেও এসেছে কলেরার কথা। তাঁর ‘জলসাঘর’ গল্পে দেখতে পাই, কিভাবে কলেরায় মাত্র সাতদিনে জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। “বাড়িতে কলেরা দেখা দিল। তাহার পর সাত দিনের মধ্যে রায়গিন্নী, দুই পুত্র, এক কন্যা, কয়েকজন আত্মীয় – সব শেষ হইয়া গেল”।

‘,’-র আকৃতির ভিব্রিও কলেরি ব্যাকটিরিয়া। সৌজন্যঃ CDC।

আধুনিক অণুজীববিদ্যার অন্যতম স্থপতি বিজ্ঞানী রবার্ট কক। সৌজন্য ওয়েলকাম কালেকশান।কলেরার জন্য দায়ী ব্যাকটিরিয়া ভিভরিও কলেরি (Vibrio cholerae )। কলেরা হলে কোষের থেকে জল ও লবণ ডায়রিয়া ও বমির মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়। ধমনীর মাধ্যমে জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় লবণ পাঠানোর তত্ত্ব ১৮৩২ সাল থেকেই ইউরোপে ‘ভারতীয় কলেরার’ জন্যে ভাবা হচ্ছিল, পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছিল, কিন্তু ‘স্যালাইন’ বা পরে রিঙ্গার সলিউশান তৈরি করতে বহু দশক কেটে গেছে। তাই সে সময় কলেরা নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় জানা না থাকায়, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। এই ভিভরিও কলেরি দূষিত খাবার ও মূলতঃ জল থেকে ছড়াতো। বাংলার জলীয় উষ্ণ আবহাওয়া হয়তো কলেরার অনুকূল ছিল, সাথে বর্ষার কারণে আর এত খাল বিল নদীর কারণে ছড়াতও বোধহয় বেশি। সাথে লোকজনের সচেতনতারও অভাব ছিল, কুসংস্কারও ছিল। তারা বুঝতেও পারতনা হয়তো, জল থেকেই ছড়াচ্ছে কলেরা। ওলাইচন্ডী বা ওলাইবিবির প্রকোপ হিসেবে মৃত্যুকে মেনে নিত। যেমন, ‘পণ্ডিতমশাই’ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, গ্রামের একটিমাত্র পুকুরে কলেরা-আক্রান্ত রোগীর কাপড়চোপড় ধোওয়া হয়। আর সেই জল পান করে সারা গ্রামে কলেরা ছড়িয়ে পড়ে। বৃন্দাবন সেকথা বোঝাতে গিয়ে কি ভাবে গ্রাম্য রাজনীতির শিকার হন, তাও দেখা যায়। দূষিত জল থেকে যে কলেরা ছড়ায়, সেটা ১৮৫৪ সালে ব্রিটিশ চিকিৎসক জন স্নো বলেছিলেন। সেই মত ব্যবস্থা নিয়ে পরবর্তীতে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয়রা নিজভূমে জনস্বাস্থ্যে ব্যাপক উন্নতি ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে কলেরা দূর করে। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের গ্রামে গঞ্জে ‘মূর্খ-দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল’ ও নেটিভ ভারতবাসীকে বাঁচাবার জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রকৃতই কতটা চেষ্টা করেছে, পরিকল্পনা করে এগিয়েছে, তা তো ষষ্ঠ অতিমারির ( ১৮৯৯-১৯২৩) ভারতে কলেরার কয়েক লাখ মৃত্যু আর বাংলা সাহিত্যের এই বিবরণগুলো পড়লেই বোঝা যায়। তাই সেই প্রশ্ন তুলে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা না হয় আর নাই বা জাগালাম।

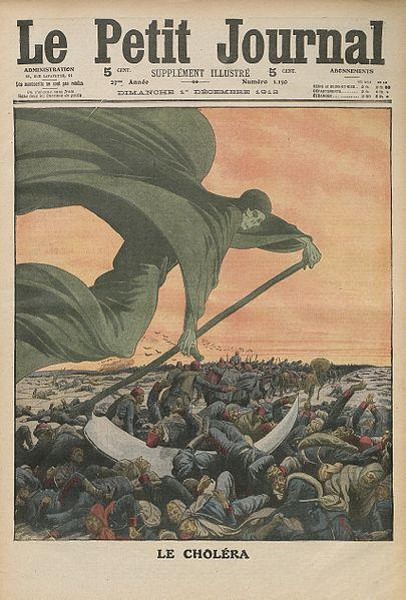

লে পেটিট জার্ণালে কালান্তক কলেরার চিত্রায়ন (1912)১৮১৭ সালে যশোরে শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাই জনমানসে কলেরার জন্মভূমি বলে প্রসিদ্ধি পায়। ইউরোপীয়রা আসার আগে অবধি কলেরা মহামারির ভারতে কোথাও কোন বিবরণ না থাকলেও, ১৮৩০ সালে ইউরোপে যেই কলেরার প্রকোপ শুরু হল, ঔপনিবেশিক শাসকরা নির্দ্বিধায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সেটির নাম দিল ‘ভারতীয় কলেরা’ আর বাংলা তথা ভারতকেই কলেরার জন্মভূমি হিসেবে দায়ী করতে লাগল। যদিও কলেরা কিন্তু সারা বিশ্বে আগে থেকেই ছিল, বিক্ষিপ্ত ভাবে। ইউরোপেও বিক্ষিপ্ত ভাবে কলেরার খবর লিপিবদ্ধ আছে। হিপক্রিটাসের বিবরণেও যেমন কলেরার কথা আছে, তেমন সুশ্রুত সংহিতাতেও 'বিসূচিকা'-র কথা আছে। এবার হল কি, ১৮১৭ সালে প্রথম অতিমারির সময়, ব্রিটিশ চিকিৎসক রজার্স ‘বিসূচিকা’কেই কলেরা বলে দেগে দিলেন, রাজা রাধাকান্তদেবও তাঁর বিখ্যাত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে বিসূচিকাকেই ওলাওঠা বললেন (সাহেবি প্রভাব কিনা বলতে পারবনা!)। কিন্তু সেই ‘বিসূচিকা’ই হালের কলেরা বা ওলাওঠা কিনা, তা নিয়ে কিন্তু এখনো যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, ইউরোপীয়রা ভারতে আসার আগে ভারতে ‘বিসূচিকা’ কখনোই মহামারি হিসেবে উল্লেখ হয়নি কোথাও। হতে পারে, পরে ভিভরিও কলেরির নতুন কোন strain এসেছিল, যা আগের তুলনায় ভয়ঙ্কর। বা আগে জনঘনত্ব অনেক কম ছিল, তাই হয়তো তত ছড়াতে পারেনি আর মহামারিও হয়নি। আর ভারতে কলেরা মহামারির প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় ১৮১৭ সালে নয়, তারও তিনশো বছর আগে গোয়ায় ষোড়শ শতকের শুরুতে (১৫০৩ সালে)। মারা যায় কয়েক হাজার পর্তুগীজ নাবিক আর সেনা। এত মৃত্যু হয়েছিল, যে কবর দেবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছিলনা। তারাও যে অন্য বন্দরের মাধ্যমে কলেরা ভারতে নিয়ে আসেনি, তেমন কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে ভারতীয়দের মধ্যে রোগের প্রকোপ ছিল কম। সেসময়কার পর্তুগীজ চিকিৎসক ক্রীস্টাভো ডি কোস্টার মতে, ‘হিন্দু’রা প্রতিদিন স্নান করে ও পরিচ্ছন্নতা মেনে চলে বলে তাদের মধ্যে কলেরার প্রভাব কম, অন্যদিকে পর্তুগীজ নাবিক ও সেনারা পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির পরোয়া করেনা বলে কলেরায় মরে। এই পর্তুগীজরা এরপর বাংলায় বাণিজ্য করতে এসে,নদীপথ-সমুদ্রপথ সব দূষিত করতে করতে রোগটিকেও খুব সম্ভবতঃ বাংলায় নিয়ে এল১। এবং এই কলেরার ত্রাস যে ১৮১৭ সালের আগেই ছিল, তার প্রমাণ, ওলাওঠা থেকে বাঁচতে ডানকান নামে এক ব্রিটিশ ব্যবসায়ী যে ১৭২০-র ও ১৭৫০-র দশকে বাংলায় ওলাই বিবির মন্দির বানাতে কয়েক হাজার টাকা অনুদান দেন। অর্থাৎ, ১৮১৭ সালের প্রথম অতিমারির অন্ততঃ এক শতক আগে থেকেই বাংলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ওলাওঠা ছিল এবং তার আতঙ্কও ছিল। কোলকাতাকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য ও নগরায়নের ফলে, প্রচুর লোক দেশ বিদেশ থেকে বাংলায় আসায় হয়তো বাংলাতেই প্রথম অতিমারি শুরু হয়েছিল।২

ব্রিটিশ চিকিৎসক জন স্নো (১৮১৩-১৮৫৮) ১৮৫৪ সালে জানান লন্ডন শহরের একটি নলকূপে বর্জ্য দূষিত জল মিশে কলেরা সংক্রমণ ঘটাচ্ছে। জলই যে সংক্রমণের উৎস, জনই প্রথম বলেন। Fun পত্রিকা সেই বিষয়টি এই ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছে (১৮৬৬)। জন স্নোকে আধুনিক মহামারি বিদ্যার জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। ছবিটি Pinterest থেকে প্রাপ্ত।কলেরার ব্যাকটিরিয়া ভিভরিও কলেরি (Vibrio cholerae ) দায়ী, এটা ১৮৫৪ সালে ইটালিয়ান চিকিৎসক ফিলিপ্পো পাসিনি প্রথম বলেন। যদিও পাসিনির দেওয়া নামটি ছিল- Cholerigenic vibrios । কিন্তু ব্যাপারটা তখন অতটা প্রচার পায়নি। ১৮৮৩ সালে বাংলায় যখন কলেরা মহামারি চলছে, তখন কোলকাতায় কলেরার নমুনা সংগ্রহ করতে এলেন জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক। এই রবার্ট কক হলেন আধুনিক অণুজীববিদ্যা (Microbiology) -র অন্যতম স্থপতি এবং জীবাণুই রোগের কারণ সম্বন্ধীয় অণুজীববিদ্যার বিখ্যাত মৌলিক নীতিগুলির প্রণেতা (Koch's postulates)। কক কোলকাতায় বসে ১৮৮৪ সালে রুগীর অন্ত্র ও মল থেকে থেকে কমার (,) মত আকৃতির ভিভরিও কলেরি আলাদা করেন। ককের মনে হয়েছিল, কলেরা জীবাণু নিঃসৃত ‘বিষ’ই (Poison) ডায়রিয়ার জন্যে দায়ী। কিন্তু এরপর কলেরা নিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হয়নি আর। কারণ, দূষিত জলই কলেরার উৎস জানতে পারায়, পঞ্চম অতিমারির (১৮৮১-১৮৮৬) পর পশ্চিম ইউরোপে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়। ফলে সেখানে বিংশ শতক থেকে আর কলেরার মহামারির কোন প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। সেজন্যেই খুব সম্ভবতঃ কলেরা গবেষণাতেও ভাঁটা পড়ে। আর তাছাড়া আফ্রিকার, এশিয়ার কয়েক লাখ মানুষ মরলে, তাদের নিয়ে শাসক ইউরোপিয়ানদের বিশেষ কিছু দুর্ভাবনার কারণ ছিল বলে মনে হয়না! তাই হয়তো ককের সেই ‘বিসূচিকা বিষ’ নিয়ে বিশেষ আর কাজ হয়নি। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধও চলছিল। এদিকে ষষ্ঠ অতিমারিতে (১৮৯৯-১৯২৩) ভারতে মৃত্যু হয়েছিল আট লাখ মানুষের। ‘আজাদি ঝুটা’ ছিল কিনা জানিনা, তবে তারাশঙ্করের ‘আরোগ্য নিকেতন’ উপন্যাসে ১৯৫০-র দশকের পটভূমিতে বাংলায় কলেরার বিবরণে, আর শরৎচন্দ্রের ব্রিটিশ আমলের বাংলায় কলেরার বিবরণের মধ্যে মূলগত কিছু ফারাক দেখা যায়। ‘আরোগ্য নিকেতন’-এ কলেরা আটকাতে ‘শিক্ষিত ছেলেরা’ ‘কোদালি ব্রিগেড’ নামে পরিশ্রুত জলের জন্য কুয়ো খুঁড়ছে। সরকারি ‘স্যানিটারি ইনস্পেক্টরেরা পুকুরে ব্লিচিং পাউডার গুলে দিয়ে জলকে শোধন’ করছে, ‘অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাকসিন ইনজেকশন’ বা ‘কলেরার টিকে’ দিচ্ছে।৩ এই ধরণের জনস্বাস্থ্যের কিছু তৎপরতা ও জনসচেতনতা কিন্তু বাংলায় কলেরা মোকাবিলায় দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি ককের ভিভরিও কলেরির বিষের ধারণার সাত দশক পরে স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ সালে তা নিয়ে গবেষণায় এগিয়ে এলেন এক বাঙালিই। কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী শম্ভুনাথ দে। শম্ভুনাথ খরগোশে পরীক্ষা করে দেখলেন, কলেরার আক্রমণ স্থল অন্ত্র। ভিভরিও কলেরি থেকে তিনি কলেরার বিষ আলাদা করে খরগোশে প্রয়োগ করে ডায়রিয়া ঘটাতে সক্ষম হলেন। এটা কলেরা গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন এক দিশা দিল। এর আগে ধারণা ছিল, কলেরা টক্সিন আসলে ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরে থাকা এন্ডোটক্সিন থেকে হয়। শম্ভুনাথ প্রমাণ করলেন, কলেরা টক্সিন ব্যাকটিরিয়ার কোষ থেকে নিঃসৃত হয় (এক্সোটক্সিন)। তাই ব্যাকটিরিয়া ছাড়াও খালি এই বিষই ডায়রিয়া ঘটাতে সক্ষম। শম্ভুনাথ দের এই আবিষ্কারের পর দু'দশকের মধ্যেই কলেরা টক্সিনের গঠন, প্রকৃতি সবই জেনে ফেলা সম্ভব হয়। কোলকাতায় নিজের গবেষণাগারে যৎসামান্য যন্ত্রপাতির ওপর ভর করে ‘ভারতীয় কলেরা’র গবেষণায় বাঙালির এই অবদান স্বীকৃতি পায় বিশ্বে। ১৯৫৯ সালে বিখ্যাত ‘নেচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর এই কাজ। তাঁর কাজ এতটাই আলোড়ন ফেলে যে নোবেলজয়ী মার্কিন বিজ্ঞানী জসুয়া লিডারবার্গ শম্ভুনাথকে নোবেল পুরস্কারের জন্যেও মনোনীত করেন। শম্ভুনাথের দেখান পথে হেঁটে পরবর্তী কালে কলেরা গবেষণার দৃষ্টিকোণ পালটে যায়। এবং পরের ষাট বছরে সারা পৃথিবীতে কলেরা টক্সিনের ওপর হাজার হাজার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। অবশ্য বাঙালি স্বাভাবিক ভাবেই শম্ভুনাথের কথা বিশেষ জানেও না, আর জানলেও মনেও রাখেনি। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

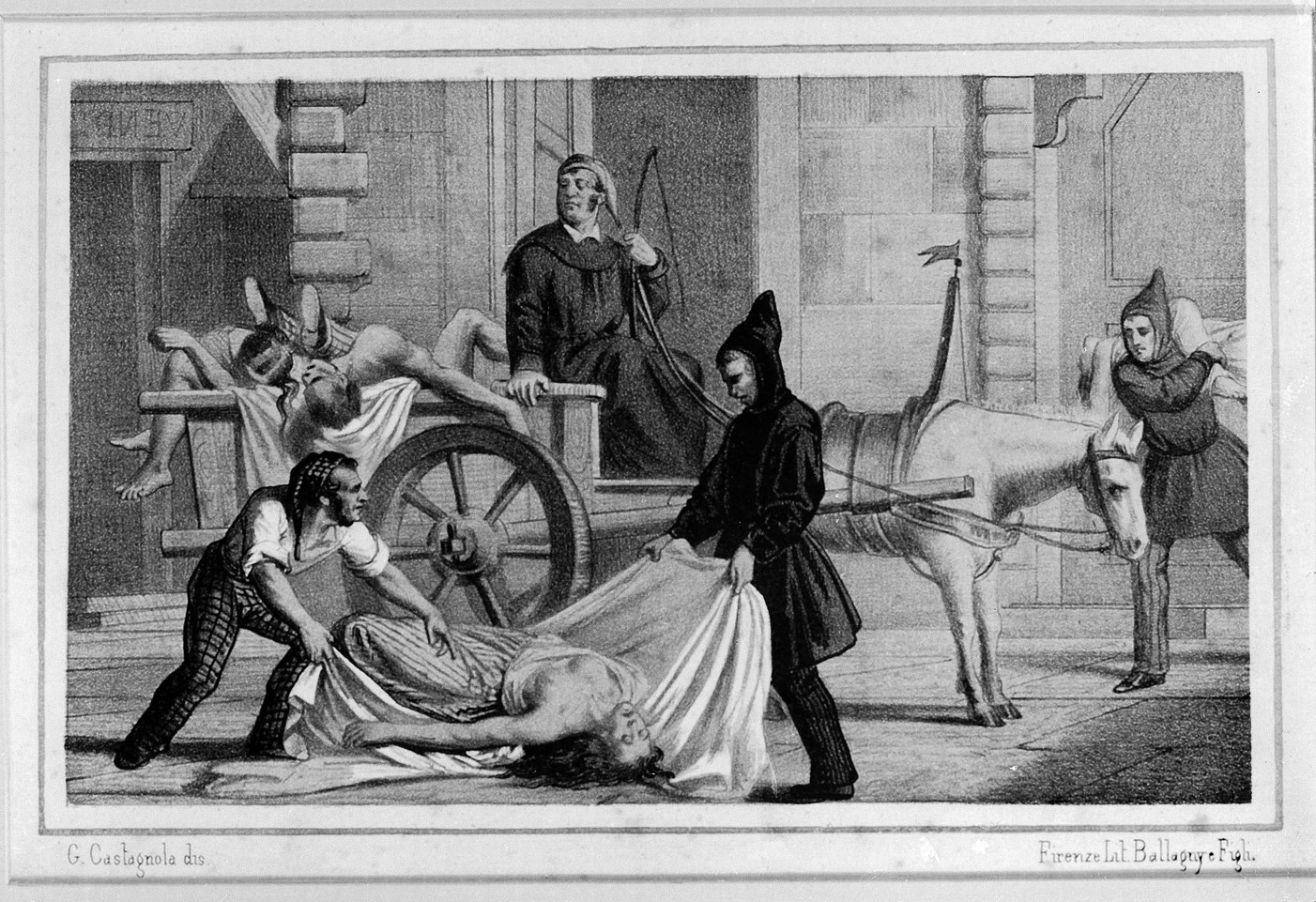

ইটালির পালেরমো শহরে কলেরা (১৮৩৫)। সৌজন্যঃ ওয়েলকাম কালেকশান

এদিকে ভারত সহ এশিয়া ও আফ্রিকার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সর্বস্তরে না পৌঁছনোয় অতিমারি হিসেবে না হলেও কলেরার মহামারি ছিলই। এর মধ্যে ১৯৬১ এ তে ফিরে আসে সপ্তম কলেরা অতিমারি (১৯৬১-৭৫), যেখানে ভিভরিও কলেরি এর এক নতুন অধিকতর ক্ষতিকর strain-র মাধ্যমে আরও ভয়ঙ্কর ভাবে ফিরে আসে কলেরা। যার আঁচ পড়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে ওপার বাংলা থেকে কাতারে কাতারে উদ্বাস্তুর আসা শুরু হল এপার বাংলায়। বনগাঁয় চরম অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় তাদের ঠাঁই হল উদ্বাস্তু শিবিরে। সেখানে পড়ল অতিমারির কোপ। ছড়াল কলেরা৪। খবর পেয়েই সেখানে গেলেন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক দিলীপ মহালানবিশ। দিলীপ সেখানে পৌঁছে দেখলেন ভয়াবহ অবস্থা। বনগাঁ হাসপাতালে শয্যার অভাবে মেঝেতে ঠাঁই হয়েছে রুগীদের। না আছে পর্যাপ্ত স্যালাইন না আছে স্যালাইন চালাবার মত পর্যাপ্ত কর্মী। বুঝলেন, এই যুদ্ধে হার অবশ্যম্ভাবী। না কোন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করার সময় আছে, না আছে পর্যাপ্ত স্যালাইন বোতল আর কর্মী পাবার সম্ভাবনা। এদিকে প্রতিটি মুহুর্ত দামী এত প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। উপায়ন্তর না দেখে, দিলীপ তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে স্যালাইনের বদলে জলে খাদ্য লবণ আর গ্লুকোজ গুললেন। রোগীদের বললেন, এটাও স্যালাইন, কিন্তু পান করতে হয় (Oral Saline)। ভাবলেন, দেখা যাক যদি কিছু কাজ হয়! দু সপ্তাহ বাদে দেখা গেল, অভাবনীয় সাফল্য। শয়ে শয়ে রোগীর প্রাণ বাঁচল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। আবিষ্কার হল ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী চিকিৎসা Oral Rehydration Solution (ORS)। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা বা WHO-র তৎপরতায় সারা বিশ্বে ORS-র মাধ্যমে কলেরা ছাড়াও অন্যান্য ডায়রিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল। কোলকাতার দুই বাঙালির গবেষণা আর উদ্যমে প্রাণ বাঁচতে লাগল কোটি কোটি মানুষের। বিনা প্রশিক্ষণ, বিনা চিকিৎসকে নামমাত্র খরচে এই চিকিৎসাকে ‘চিকিৎসাবিদ্যায় বিংশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিও’ বলেও Lancet পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব কলেরা মুক্ত হয়তো হয়নি। হত দরিদ্র আফ্রিকায় এখনো তার করাল থাবা পড়ে মাঝে মাঝে। তবে ORS-র কল্যাণে প্রাণহানি অনেক কম হয়। যাঁর কারণে এত প্রাণ বেঁচে গেল, সেই ডাঃ দিলীপ মহালানবিশের কথাও অবশ্য বাঙালি জানেনা।

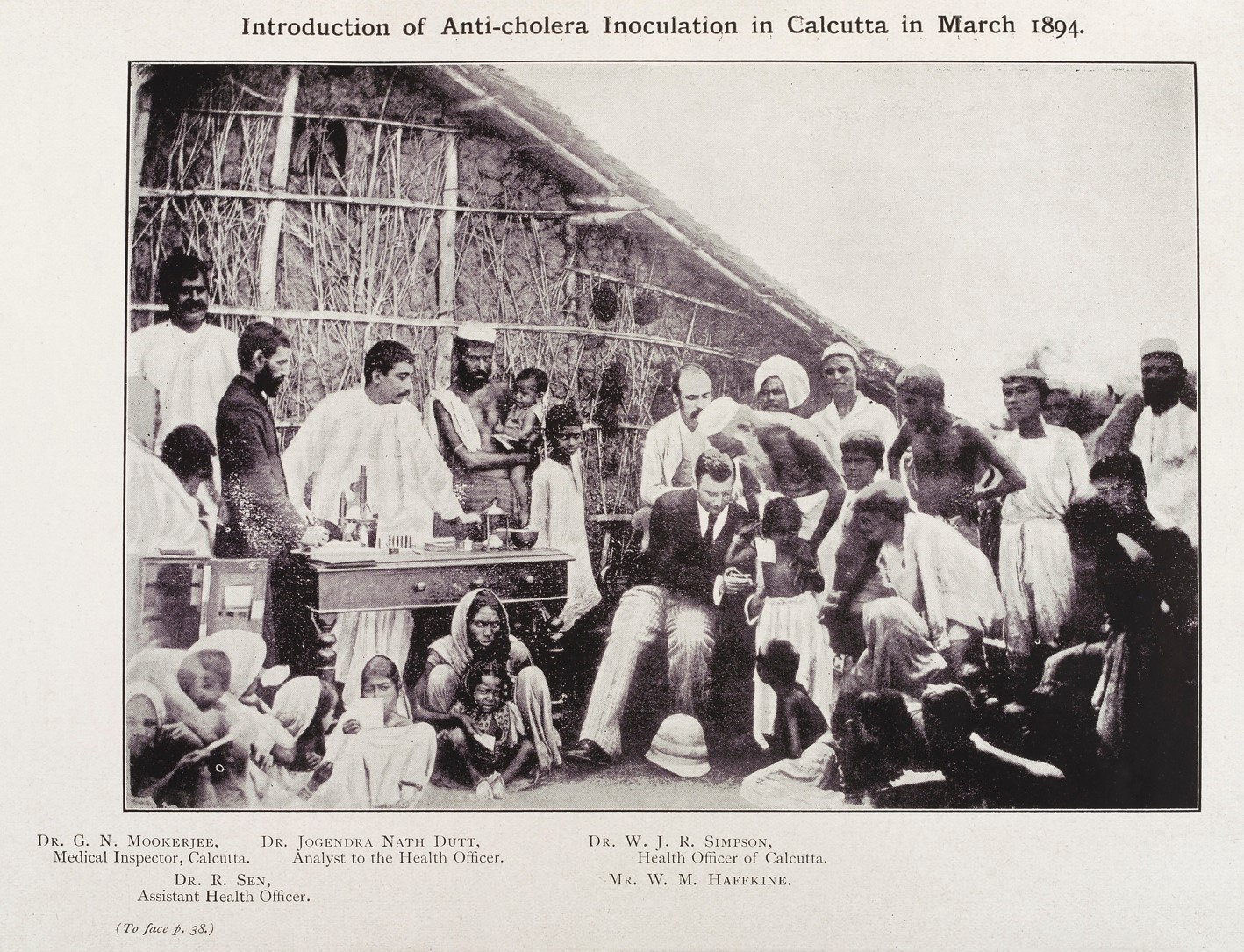

কোলকাতায় কলেরার টিকাকরণ চলছে (১৮৯৪)। সৌজন্যঃ ওয়েলকাম কালেকশানমুঙ্গেরে কলেরা মহামারিতে মাত্র এগারো বছর বয়সে চলে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথ, ১৯০৭ সালে। হোমিওপ্যাথি – অ্যালোপাথি দুরকমের চিকিৎসা করেও তাকে বাঁচানো যায়নি। কবি পরে লিখেছিলেন, “শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে”। এখনও ভাবলে অসহায় লাগে, যে একটু জল ফুটিয়ে নুন চিনি মিশিয়ে বার বার খাওয়াতে পারলে শমী সত্যি সত্যিই রয়ে যেত, বড় হত। কবিকে এত বড় শোক পেতে হতনা।

বিজ্ঞানী ডাঃ শম্ভুনাথ দে

ডাঃ দিলীপ মহালানবিশ। চিত্র সৌজন্যঃ দ্য এশিয়ান এজ

কিন্তু পেছনে তাকালে দেখা যায়, এই সামান্য চিকিৎসাটুকুর জন্যে মানুষকে দেড়শো বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত, যে ‘ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্বিজয়’ করতে বেরিয়েছিল, তার নিয়ন্ত্রণেও বঙ্গদেশের ভূমিকা রয়ে গেল। জনমানসে না হলেও, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায়।

পরিশিষ্টঃ

১। কলেরা সংক্রমণ হলেই তা প্রাণঘাতী হবে তা নয়, মাত্র দশ শতাংশ সংক্রামিতের মধ্যে মারাত্মক রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর অন্যতম কারণ, কত ব্যাকটিরিয়া অন্ত্রে প্রবেশ করেছে, সেটার ওপর ডায়রিয়ার প্রাবল্য নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে সংক্রামিতরা সেরকম অসুস্থ না হয়েও তাদের মলের মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়া ছড়াতে পারে।

২। এই অনুচ্ছেদের তথ্যগুলো Srabani Sen, Indian Cholera: A Myth; Indian Journal of History of Science, 47.3 (2012) 345-374 -র প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

৩। কলেরার টিকের বানাবার চেষ্টা ১৮৮৫ সাল থেকেই ছিল। লুই পাস্তুরের ছাত্র হাইমে ফেরান প্রথম টিকে বানান। পরে আরও বেশ কয়েকজন চেষ্টা করেছিলেন, তবে বানাবার খরচ, নতুন নতুন ভিভরিও কলেরি strain, সব মিলিয়ে কলেরা টিকা কখনোই বিরাট গণসাফল্য নিয়ে আসেনি। টিকার চেয়ে গণস্বাস্থ্য আর ORS-র ভূমিকা কলেরা নিয়ন্ত্রণে বৃহত্তর ভূমিকা নিয়েছে। আর মৌখিক কলেরা প্রতিষেধক (Oral Cholera Vaccine) এসেছে এই সেদিন, ১৯৯০-র দশকে।

৪। ১৯৭১ সালের ‘ধন্যি মেয়ে’তে কলেরার আতঙ্ক অমূলক ছিলনা, কারণ তখন সপ্তম অতিমারি চলছিল এবং ORS চিকিৎসা পদ্ধতি আসতে তখনো কয়েক মাস দেরী ছিল, আন্দাজ করতে পারি।

পড়তে থাকুন, শারদ গুরুচণ্ডা৯ র অন্য লেখাগুলি >>

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনশারদ গুরুচণ্ডা৯ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনছায়ানট - কহিপ্তাশাআরও পড়ুনঅন্তর্যামী জানেন - শুভাশীষ দত্তআরও পড়ুনদূরাগত - মিঠুন ভৌমিকআরও পড়ুনস্থানীয় সংবাদ - শাশ্বতী সরকারআরও পড়ুননির্বাচন সমাচার - ২ - bikarnaআরও পড়ুনতিনজন মানুষ - Srimallarআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনময়ূরপঙ্খী নাও - Amitava Senআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

Kausik Banerjee | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ২০:১৩99627

তথ্য সমৃদ্ধ ।

-

souvik ghoshal | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ২০:২৮99628

খুব ভালো লাগল। নির্মাল্যর লেখা একদিকে যেমন তথ্য সমৃদ্ধ,অন্যদিকে স্বাদু। লেখার কায়দাটি বড় সুন্দর। গল্পের আদলে অনেক জটিল কথা সহজ সুন্দরভাবে উপস্থাপণ করে নির্মাল্য এটা আগেও দেখেছি এখানেও দেখলাম।

নবেন্দু দাশগুপ্ত | 2409:4060:8b:915:e97c:6b65:c940:***:*** | ০৫ নভেম্বর ২০২০ ১১:১৫99655

নবেন্দু দাশগুপ্ত | 2409:4060:8b:915:e97c:6b65:c940:***:*** | ০৫ নভেম্বর ২০২০ ১১:১৫99655বাংলায় বিসূচিকা - নির্মাল্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালির ইতিহাসকে মাটি খুঁড়ে যে ভাবে নিয়ে এসেছেন ,এক কথায় অনবদ্য।

সিতাংশু চক্রবর্ত্তী | 2409:4060:219c:a437:d4bb:734d:2bd1:***:*** | ০৫ নভেম্বর ২০২০ ১৮:৫৭99667

সিতাংশু চক্রবর্ত্তী | 2409:4060:219c:a437:d4bb:734d:2bd1:***:*** | ০৫ নভেম্বর ২০২০ ১৮:৫৭99667অসাধারণ। এই সময়ে ভীষণ প্রাসঙ্গিক।

Argha Chakraborty | 2409:4060:2e91:f2e5:1a08:ce52:a1cd:***:*** | ০৭ নভেম্বর ২০২০ ১২:৪৬99715

Argha Chakraborty | 2409:4060:2e91:f2e5:1a08:ce52:a1cd:***:*** | ০৭ নভেম্বর ২০২০ ১২:৪৬99715Darun hoache dada

Sreelekha | 2401:4900:3149:e515:c06f:aa15:64f7:***:*** | ১৬ জুলাই ২০২১ ১৬:৪৯495831

Sreelekha | 2401:4900:3149:e515:c06f:aa15:64f7:***:*** | ১৬ জুলাই ২০২১ ১৬:৪৯495831পড়লাম। খুব ভালো তথ্য সমৃদ্ধ লেখা।

মন্দিরা | 122.16.***.*** | ০৮ অক্টোবর ২০২১ ২৩:৩৮499323

মন্দিরা | 122.16.***.*** | ০৮ অক্টোবর ২০২১ ২৩:৩৮499323- ভাষা ও বিজ্ঞানের ব্যাপ্তিতে এ লেখা অনবদ্য

Manisankar Chakraborty | 2402:3a80:1c73:a1a7:878:5634:1232:***:*** | ১৭ অক্টোবর ২০২২ ১৪:৪২512913

Manisankar Chakraborty | 2402:3a80:1c73:a1a7:878:5634:1232:***:*** | ১৭ অক্টোবর ২০২২ ১৪:৪২512913- তোমার গল্প লেখার স্টাইলটা খুব ভাললাগে.... সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এক অদ্ভুত মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে।

অশোক দেবনাথ | 2409:4060:e9e:f328:c0f1:a3ae:99d0:***:*** | ১৯ অক্টোবর ২০২২ ০৭:১৬512978

অশোক দেবনাথ | 2409:4060:e9e:f328:c0f1:a3ae:99d0:***:*** | ১৯ অক্টোবর ২০২২ ০৭:১৬512978- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ। সব বাঙালির অবশ্যই পড়ে গৌরবান্বিত হওয়া উচিৎ।

-

Swapan kumar Bhattacharya | ১৯ অক্টোবর ২০২২ ১৮:২৬513013

- এত তথ্য সমৃদ্ধ লেখা এত সুন্দর করে গল্পর ছলে লিখেছেন এককথায় অসাধারণ । আরো লিখুন ।

Mousumi das | 43.252.***.*** | ১৯ অক্টোবর ২০২২ ২৩:১৪513016

Mousumi das | 43.252.***.*** | ১৯ অক্টোবর ২০২২ ২৩:১৪513016- Khoob tothyo শমridhdho lekha. Onek kichchu jaante parlum. Ei lekha সোবার ei pora uchit. Prochar bimukh veteran scientist Dr. Dilip Mohalonobish er কথা ei proshonge উঠে আসবেই। young generation ওনার ei অবদান এর কথা জানুক এই লেখা পরে

-

Sara Man | ২০ অক্টোবর ২০২২ ১০:১৩513025

- খুব ভালো লাগল। অতিমারীর আরও ইতিহাস আমি জানতে চাই। সকলের জানা দরকার। শুনেছিলাম যে বাংলা থেকে পুরী যাবার পথে পূণ্যার্থীদের মধ্যে নাকি ভয়াবহ কলেরা হত। তাই সকলের তীর্থ করার সাধ পূর্ণ হতনা। তাই কলমটি চালিয়ে যান। আমাদের বাবা মায়েরা সেভাবে অতিমারী দেখেনি, তাই আমাদের সামাজিক স্মৃতিতে তেমন কিছু প্রস্তুতি ছিলনা। এই ইতিহাস চর্চা লকডাউনে ঊজ্জ্বল উদ্ধার।

-

শুদ্ধসত্ত্ব দাস | ২২ অক্টোবর ২০২২ ০০:২৮513083

- এত ভালো লেখা অনেক দিন পর পেলাম। কলেরার সাথে আমাদের যে দীর্ঘ পরিচায়, তার ধাপে ধাপে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, লোকজ দর্শ্ন আর বিজ্ঞান। এই বিজড়িত যাত্রাপথটা খুব সুন্দর ধ রা পরেছে আপনার লেখায়। অনেক গভীরে জানা গেল, কিন্তু কোনো একটা বিষ্য় নিয়ে বেশিক্ষ্ণ আলাপ হয়নি। নানান ঘাটে থামতে থামতে আপনার লেখার যাত্রা।আরো লেখা পড়ার আশায় রইলাম।

অরিজিৎ পোল্লে | 2409:4061:70b:a75c::aef:***:*** | ২২ অক্টোবর ২০২২ ১৪:০৭513097

অরিজিৎ পোল্লে | 2409:4061:70b:a75c::aef:***:*** | ২২ অক্টোবর ২০২২ ১৪:০৭513097- অসাধারণ গুছিয়েলিখেছেন। অনেক কিছু জানতে পারলাম।

-

Nirmalya Nag | ২৫ অক্টোবর ২০২২ ১২:৫৯513166

- চমৎকার লেখা। প্রচুর তথ্য, কিন্তু কণ্টকিত নয়।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... dc, kk, দ)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।