- হরিদাস পাল আলোচনা দর্শন

-

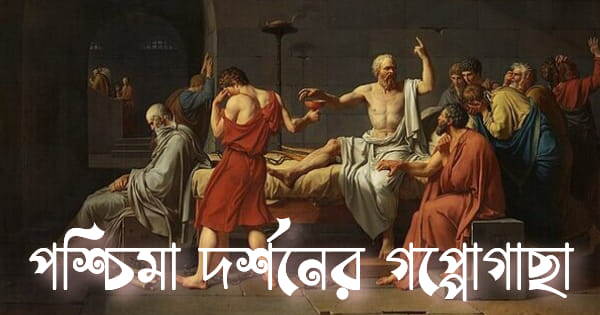

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — পার্মেনিদিস

প্যালারাম লেখকের গ্রাহক হোন

আলোচনা | দর্শন | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ৯১০ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - মুখবন্ধ | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (১) | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (২) | খ-১, প-১, বি-খ | খ-১, প-১, বি-গ | খ-১, প-১, বি-ঘ | খ-১, প-১, বি-ঙ | খ-১, প-১, বি-চ | খ-১, প-১, বি-ছ | খ-১, প-১, বি-জ | খ-১, প-১, বি-ঝ | খ-১, প-১, বি-ঞ

The Death of Socrates - Jacques-Louis David , সূত্র সোক্রাতিসের আগে

পার্মেনিদিস

তত্ত্বেই হোক বা তার প্রয়োগে – গ্রিকরা কোথাওই মধ্যমপন্থার অনুরাগী ছিলেন না। হেরাক্লিতোস জোর দিয়ে বললেন, ‘সকলই পরিবর্তনশীল’; পার্মেনিদিস বললেন, ‘কিছুই বদলায় না’।

দক্ষিণ ইতালির ইলিয়া-র (Elea, এখনকার নাম Velia) আদি বাসিন্দা ছিলেন পার্মেনিদিস, তাঁর সময়কাল: খ্রি.পূ. পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ। প্লেটো জানাচ্ছেন, সোক্রাতিস তাঁর যৌবনে (মানে ধরুন, ৪৫০ খ্রি.পূ.) একবার বৃদ্ধ পার্মেনিদিসের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ পেয়েছিলেন আর অনেক কিছু শিখেছিলেন তাঁর থেকে। এই মোলাকাত ঐতিহাসিক সত্য হোক বা না হোক, আমরা অন্তত এর থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি—যা কিনা অন্যভাবেও পরিষ্কার—প্লেটো নিজে পার্মেনিদিসের মতবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন [১]। মোটের ওপর বিজ্ঞানমনস্ক ও সংশয়বাদী আয়োনীয় দার্শনিকদের তুলনায় দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলির দার্শনিকরা অতীন্দ্রিয়বাদ ও ধর্মাচরণের দিকে অনেক বেশি ঝুঁকে থাকতেন। তবে, পিথাগোরাসের প্রভাবে দক্ষিণ ইতালির গ্রিক-ভাষী অঞ্চলে (Magna Graecia; ম্যাগনা গ্রিশিয়া) [২][২] অঙ্কের চর্চা আয়োনিয়ার থেকে বেশি হত; যদিও সেসময় গণিতের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়বাদের সম্পর্ক ছিল মাখো-মাখো।

ইলিয়ায় পাওয়া পার্মেনিদিসের আবক্ষ (সূত্র: উইকি)

পার্মেনিদিসের ওপর পিথাগোরাসের প্রভাব থাকলেও, কতটা—তা অনুমান করা ছাড়া গতি নেই। পার্মেনিদিসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই, যে, তাঁর উদ্ভাবিত অধিবিদ্যার যুক্তির ধরনটি—কোনো না কোনো চেহারায়—পরবর্তী অধিকাংশ অধিবিদদের মধ্যে দেখা যায় – হেগেল অবধি। অনেক সময় তাঁকে যুক্তিশাস্ত্রের উদ্ভাবক বলা হলেও, তাঁর আসল কীর্তি হল যুক্তিনির্ভর অধিবিদ্যার উদ্ভাবন।

‘প্রকৃতিকে নিয়ে’ [৩] এক কবিতার মাধ্যমে পার্মেনিদিসের মতবাদের যাত্রা শুরু হয়। ইন্দ্রিয়গুলির ওপর তাঁর মোটে ভরসা ছিল না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছুকে তিনি নেহাত মায়া বলে মনে করতেন। একমাত্র সত্য হল সেই ‘পরম’, যা অসীম ও অবিভাজ্য। হেরাক্লিতোসের মতো দুই বিপরীতের মিলনে এর নির্মাণ নয়, কারণ কোনো বিপরীতের অস্তিত্বই নেই। তিনি নাকি ভাবতেন, যে, ‘ঠান্ডা’ মানে আসলে ‘গরম নয়’ আর ‘অন্ধকার’ মানে ‘আলোর অভাব’। আমরা ঈশ্বরকে নিয়ে যেমন ভাবি, পার্মেনিদিসের ‘পরম’ ঠিক তা নন; আপাতদৃষ্টিতে তিনি পার্থিব এবং বিস্তৃত, কারণ পার্মেনিদিস একে গোলীয় আকৃতির বলে বর্ণনা করেছেন। তবে এই ‘পরম’ অবিভাজ্য, কারণ এর পূর্ণরূপ সর্বত্র বিরাজমান।

পার্মেনিদিস তাঁর বক্তব্যকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন, ‘সত্যের পথ’ আর ‘মতের পথ’। পরেরটিকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই [৪]। সত্যের পথ নিয়ে তিনি যা বলেছেন—যতটুকু তার টিকে আছে—তার মোদ্দা কথা হল:

“যা নেই, তা তুমি না পারো জানতে (জানা অসম্ভব), না পারো উচ্চারণ করতে; কারণ যা সম্ভব আর যা নিয়ে ভাবা সম্ভব—এ দুই অভিন্ন।”

“তাহলে, যা বর্তমান, ভবিষ্যতে তার কী হবে? কীভাবেই বা ভবিষ্যতে কিছুর জন্ম হবে? যদি কিছুকে জন্মাতে হয়, তবে তা বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও তাই তা থাকবে না। ঠিক এভাবেই, নিভে যাওয়া বা মুছে যাওয়া একইভাবে অসম্ভব।”

“যা কল্পনা করা যায় আর যে বস্তুর কারণে কল্পনাটির অস্তিত্ব আছে, তা বস্তুত একই; কারণ 'কিছু'-র অভাবে তার চিন্তা করা বা তার উদ্দেশে উচ্চারণ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।” [ক]

দার্শনিকদের সময়ক্রম (ছবি: অনুবাদক)

এই যুক্তির সারমর্ম হল: যখন তুমি ভাবো, তখন ‘কিছু’ নিয়ে ভাবো; যখন কোনো নাম উচ্চারণ করো, তখন তা কোনো‘কিছু’র নাম। অতএব, চিন্তা এবং ভাষা – উভয়ের জন্যেই তাদের নিজেদের বাইরে কোনো বস্তুর প্রয়োজন হয়। আর যেহেতু কোনো জিনিসের সম্পর্কে তুমি যে কোনো সময় চিন্তা করতে বা কথা বলতে পারো, তাই যার সম্পর্কে চিন্তা করা বা কথা বলা যায়, তা সর্বকালে বিদ্যমান থাকতে বাধ্য। ফলত, পরিবর্তন অসম্ভব, কারণ পরিবর্তন সম্ভব হলে বস্তুর উৎপত্তি ও লয়-ও সম্ভব।

চিন্তা এবং ভাষা থেকে উদ্ভূত এবং বৃহত্তর জগতের প্রতি প্রসারিত যুক্তির এটিই দর্শনে প্রথম উদাহরণ। অবশ্যই, একে বৈধ বলে মেনে নেওয়া যায় না, কিন্তু এর মধ্যে নিহিত সত্যটি ঠিক কী, তা জানা দরকার।

যুক্তিটিকে এভাবেও দেখা যায়: ভাষা যদি নেহাত অর্থহীন না হয়, তবে শব্দের কিছু মানে থাকা আবশ্যিক, আর একটি শব্দ সাধারণভাবে যে কেবল অন্য কতগুলি শব্দকে বোঝায়, তা নয় – শব্দ এমন কিছুকে নির্দেশ করে, যার অস্তিত্ব আছে—সে আমরা তা নিয়ে কথা বলি বা না বলি। ধরো, তুমি জর্জ ওয়াশিংটনকে নিয়ে কথা বলছো। যদি ওই নামে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র না থেকে থাকে, তবে নামটি (আপাতদৃষ্টিতে) অর্থহীন আর ওই নাম ব্যবহার করা বাক্যগুলি অবান্তর। পার্মেনিদিস জোর দিয়ে বলছেন – শুধু যে জর্জ ওয়াশিংটন অতীতে ছিলেন তা-ই নয়, কোনো না কোনোভাবে তিনি এখনো নিশ্চয়ই আছেন, নইলে তাঁর নাম এখনো বহুল ব্যবহৃত থাকতো না। এ যুক্তি স্পষ্টতই ভুল, কিন্তু একে এড়িয়ে যাবো কী করে?

কোনো এক কাল্পনিক চরিত্রকে নেওয়া যাক, ধরো, হ্যামলেট। “হ্যামলেট ডেনমার্কের যুবরাজ ছিলেন” – এই বক্তব্যটিই ধরো। এক অর্থে এটি সত্য হলেও, নিখাদ ঐতিহাসিক বক্তব্য হিসেবে ধরলে, ভুল। সঠিক বক্তব্যটি হবে, “শেক্সপিয়র বলছেন, যে, হ্যামলেট ডেনমার্কের যুবরাজ ছিলেন”, অথবা, আরও পরিষ্কার করে, “শেক্সপিয়র বলছেন, যে, ডেনমার্কের এক যুবরাজ ছিলেন—যাঁর নাম ছিল ‘হ্যামলেট’।” এই বক্তব্যে আর কিছুই কাল্পনিক রইলো না।

শেক্সপিয়র, ডেনমার্ক, ‘হ্যামলেট’-ধ্বনিটি – এরা সকলেই বাস্তব, কিন্তু ‘হ্যামলেট’ আসলে কোনো নাম নয়, কারণ ‘হ্যামলেট’ নামের সত্যি করে কেউ নেই। যদি বলো, “‘হ্যামলেট’ এক কাল্পনিক ব্যক্তির নাম”, তবে তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়; তোমার বলা উচিত, “‘হ্যামলেট’ যে একজন সত্যিকারের লোকের নাম—এমনটা কল্পনা করা হয়েছে”।

হ্যামলেট এক কাল্পনিক ব্যক্তি; ইউনিকর্নরা এক কাল্পনিক প্রজাতি। ‘ইউনিকর্ন’ শব্দটি নিয়ে তৈরি কিছু বাক্য সত্য, কিছু মিথ্যা—কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সরাসরি নয়। এই বাক্যদুটিই ধরো: “ইউনিকর্নের একটি শিং” আর “গরুর দুটি শিং”। পরেরটি প্রমাণ করতে তোমায় চোখ মেলে একটা গরুকে দেখতে হবে; গরুর দুটি শিংয়ের কথা কোনো এক বইতে লেখা আছে—এমন বললে চলবে না। কিন্তু ইউনিকর্নের একটি শিংয়ের পক্ষে সাক্ষ্য শুধু বইয়েই পাওয়া যায়; আসলে, সঠিক বক্তব্যটি হল, “কিছু বই দাবি করে – একরকমের এক-শিংওয়ালা প্রাণী আছে, যাদের ‘ইউনিকর্ন’ বলে ডাকা হয়”। ইউনিকর্ন নিয়ে সব বক্তব্যই আদতে ‘ইউনিকর্ন’ শব্দটি সম্পর্কে বক্তব্য, ঠিক যেমন হ্যামলেটকে নিয়ে যা-ই বলা যাক, তা আসলে ‘হ্যামলেট’ শব্দটি নিয়ে বলা।

তবে এ কথা স্পষ্ট, যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা শব্দ সম্পর্কে কিছু বলি না, বরং শব্দের মানেটা নিয়ে বলি। এখান থেকেই আবার পার্মেনিদিসের যুক্তিতে ফিরে যাওয়া যায় – কোনো বহুল ব্যবহৃত শব্দ অর্থহীন হওয়া সম্ভব না, তা ‘কিছু না কিছু’ বোঝায়, আর সেই কারণেই শব্দটি যা বোঝায়, তার ‘কোনো না কোনোভাবে’ একটি অস্তিত্ব আছে।

তাহলে জর্জ ওয়াশিংটন সম্পর্কে আমরা কী বলবো? মনে হয়, আমাদের সামনে দুটিই রাস্তা: একটি হল, বলা – তাঁর অস্তিত্ব এখনো আছে; অন্য রাস্তাটি হল, আমরা যখন ‘জর্জ ওয়াশিংটন’ বলি, তখন ওই নাম বহনকারী মানুষটিকে বোঝাই না। দুটিই কূট (paradox), তবে দ্বিতীয়টির কূটাভাস একটু কম। কেন কম, তা একরকম করে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

পার্মেনিদিস ধরে নিয়েছেন – শব্দের অর্থ পরিবর্তনশীল নয়; এ তাঁর যুক্তির ভিত্তি—তাঁর মতে, প্রশ্নাতীত। কিন্তু, অভিধান বা বিশ্বকোষ যতই কোনো শব্দের প্রাতিষ্ঠানিক বা সমাজ-স্বীকৃত নির্দিষ্ট অর্থ দিক, একটি শব্দ উচ্চারণের সময় কোনো দুটি মানুষের মনে ঠিক একই চিন্তা আসে না।

জর্জ ওয়াশিংটন নিজে, তাঁর নাম আর ‘আমি’ শব্দটিকে একে অন্যের সমনাম হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন। তিনি নিজের চিন্তা ও শরীরের নড়াচড়া সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই অন্য যে কারুর থেকে অনেক প্রসারিত অর্থে নিজের নামটি ব্যবহার করতে পারতেন। তাঁর সাক্ষাতে তাঁর বন্ধুরাও তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলাফেরা দেখতে পেতেন, তাঁর চিন্তার আঁচ পেতেন; তাঁদের কাছেও ‘জর্জ ওয়াশিংটন’ নামটি এক মূর্ত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করতো। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই অভিজ্ঞতা বদলে হল স্মৃতি। তার ফলে, তাঁর নামোচ্চারণের সময় বন্ধুদের মানসিক প্রক্রিয়ারও বদল হল। আমাদের জন্যে, যারা তাঁকে কখনো দেখিনি, সেই প্রক্রিয়াগুলি আরও বেশি আলাদা। আমরা তাঁর ছবির কথা মনে করে ভাবতে পারি, “হ্যাঁ, সেই লোকটি”। ভাবতে পারি, “যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি”। আমরা নেহাতই অজ্ঞ হলে, তিনি হয়তো আমাদের কাছে শুধুই ‘একটি লোক, যাঁর নাম “জর্জ ওয়াশিংটন” ’। নামটি আমাদের আর যা-ই বোঝাক, সেই মানুষটিকে বোঝায় না—কারণ, তাঁকে আমরা চিনতাম না—বোঝায় এমন কিছুকে, যা বাস্তবে বা চিন্তায় বর্তমান। এইটিই পার্মেনিদিস যুক্তির ভ্রান্তি প্রকাশ করে।

শব্দের অর্থের এই অবিরাম পরিবর্তন যে চোখে পড়ে না, তার কারণ – শব্দটি যে বক্তব্যের অংশ, শব্দের অর্থের বদলের ফলে সেই বক্তব্যের সত্যতার কোনো পরিবর্তন হয় না। ‘জর্জ ওয়াশিংটন’ শব্দওয়ালা কোনো সত্য বাক্যের কথা ভাবলে দেখবে—প্রায় নিয়ম মেনেই—সেই বাক্যে ওই শব্দসমষ্টিকে তুমি ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি’ দিয়ে বদলে দিতে পারছো। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। সেই নির্বাচনের আগে কেউ বলেই থাকতে পারতো, “আশা করি জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হবেন”, কিন্তু সে কখনোই বলতো না, “আশা করি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হবেন”, যদি না অভেদের নিয়ম (law of identity) নিয়ে তার বেয়াড়ারকম উৎসাহ থাকতো। তবে এ ধরনের ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলিকে বাদ দেওয়ার জন্যে নিয়ম তৈরি করা সহজ, আর তার ফলে যা পড়ে থাকে, তাতে তুমি ‘জর্জ ওয়াশিংটন’-এর বদলে এমন যে কোনো বর্ণনামূলক বাক্যাংশ ব্যবহার করতে পারো, যা শুধু তাঁর একার জন্যেই প্রযোজ্য। তাঁর সম্পর্কে আমরা যা জানি, তা আসলে এই ধরনের বাক্যগুলির কারণেই।

পার্মেনিদিসের যুক্তি হল: যাকে সাধারণত অতীত বলে ধরা হয়, তা তো আসলে আমরা এখন জানতে পারি, তবে তা নিশ্চয়ই অতীত নয়, বরং কোনো না কোনো অর্থে বর্তমান। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন – পরিবর্তন বলে কিছু নেই। আমরা জর্জ ওয়াশিংটন সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলছিলাম, তা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। একরকমভাবে বলা যায়, অতীত সম্পর্কে আমাদের কোনো লব্ধ জ্ঞান নেই। যখন তুমি কিছু স্মরণ করো, সেই স্মরণ বর্তমানে হয়, এবং সেই স্মৃতি আর যে ঘটনার কথা স্মরণ করা হচ্ছে—তারা এক নয়। তবে, স্মৃতিটি ওই অতীত ঘটনাটিকে বর্ণনা করার সুযোগ দেয়, আর অধিকাংশ ব্যবহারিক প্রয়োগেই, বর্ণনা আর যাকে বর্ণনা করা হচ্ছে – তাদের আলাদা করা অপ্রয়োজনীয়।

এই গোটা যুক্তিজাল থেকে বোঝা যায়, ভাষা থেকে অধিবিদ্যার যুক্তিনির্মাণ ঠিক কতটা সহজ,আর এই ধরণের গোলমেলে যুক্তি থেকে বাঁচতে কেন ভাষার যৌক্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক চর্চায় (যতটা অধিকাংশ অধিবিদ্যাবিশারদ করে থাকেন) অনেক বেশি জোর দিতে হবে।

তবে আমার মনে হয়, পার্মেনিদিস যদি পরলোক থেকে ফিরে আমার বক্তব্য পড়তে পেতেন, তবে এ সব কথা তাঁর খুবই ভাসা-ভাসা মনে হত। “কী করে জানলে জর্জ ওয়াশিংটনকে নিয়ে তোমার বক্তব্যগুলি অতীতকে নির্দেশ করে?”, বলে, তিনি আমায় চেপে ধরতেন, “তুমি নিজেই বলেছো – কেবল যা বর্তমান, তাকেই নির্দেশ করা যায়; যেমন, তোমার স্মরণশক্তি বর্তমানে কাজ করে, যে সময়ের কথা ভাবছো বলে মনে হচ্ছে, সেই সময়ে নয়। যদি জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্মৃতিকে মেনে নাও, তবে অতীত বলে যাকে ভাবছো, তা আসলে বর্তমানে মনে এসেছে, আর তাই, এক অর্থে তার অস্তিত্ব এখনো আছে।”

এখুনি এই যুক্তির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা আমি করবো না; এর জন্যে ‘স্মৃতি’ কী, তা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার—যা বেশ কঠিন বিষয়। এইখানে এই যুক্তির উল্লেখ করার কারণ পাঠককে বোঝানো – কোনো গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের মূল বয়ানটিকে ইতিমধ্যে খণ্ডন করা হয়ে থাকলেও, নতুন চেহারায় তাকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। যুক্তির চূড়ান্ত খণ্ডন খুব কমই হয়, তারা পরবর্তী পরিমার্জিত সংস্করণের গৌরচন্দ্রিকা মাত্র।

পরবর্তীকালের দর্শন—বেশ আধুনিক কাল অবধিও—পার্মেনিদিসের থেকে যা লাভ করেছিল, তা ঠিক পরিবর্তনের অসম্ভাব্যতা নয় (সে বড্ড বেয়াদব কূট), বরং পদার্থের নিত্যতা বা অবিনশ্বরতা। ‘পদার্থ’ (substance) শব্দটি ঠিক তাঁর অব্যবহিত উত্তরসূরীদের মুখে শোনা না গেলেও, তাঁদের ভাবনায় উপস্থিত ছিল। অনেক পরিবর্তনশীল বিধেয়র জন্যে স্থির উদ্দেশ্য ছিল এই ‘পদার্থ’। এইভাবে এই ধারণাটি দু-হাজার বছরের বেশি সময় ধরে দর্শন, মনস্তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের এক মৌলিক অংশ হয়ে ওঠে। পরে আমার এ নিয়ে আরও অনেক বলার আছে। আপাতত এটুকু বলা দরকার, যে, এই ধারণাটির প্রবর্তন করা হয়েছিল, যাতে অনস্বীকার্য সত্যকে বাতিল না করেও পার্মেনিদিসের যুক্তির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়।

চলবে... (এর পরের পর্ব: এম্পেদোক্লিস)

— বার্ট্রান্ড রাসেল

A History of Western Philosophy বইটির চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্যালারাম-কৃত অনুবাদ

টীকা-টিপ্পনীর ব্র্যাকেটের মধ্যে অক্ষর থাকলে তা রাসেলের আসল ফুটনোট, সংখ্যা থাকলে তা অনুবাদকের পাকামো। ফুটনোট কণ্টকিত লেখাটির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী, তবে ছবি-ছাবা দিয়ে সেই দোষ স্খালনের একটা চেষ্টা করা হয়েছে।

[১] প্লেটো-র লেখায় পার্মেনিদিস, ইংরেজি অনুবাদে।

[২] প্রাচীন গ্রিকে Μεγάλη Ἑλλάς; মেগালি এলাস: বৃহত্তর গ্রিস। বর্তমান পৃথিবীর কালাব্রিয়া, আপুলিয়া, বাসিলিকাতা, কাম্পানিয়া আর সিসিলি এর অংশ ছিল।

[৩] পার্মেনিদিসের এই একটিই কবিতা পাওয়া যায়, তাও অংশবিশেষ মাত্র। মূল কবিতা আর বার্নেটসায়েবের ইঞ্জিরি অনুবাদ পাওয়া যাবে এইখানে।

[৪] রাসেল কেন আলোচনা করলেন না, তার অনেক কারণ থাকতেই পারে। তবে একটা কারণ, আগের উধৃতিগুলি অধিকাংশই 'মতের পথ' (Doxa, গ্রিক: δόξα) থেকে নেওয়া, আর ডক্সা-র অনেক অংশ আর পাওয়া যায় না। 'সত্যের পথ' (Aletheia, গ্রিক: ἀλήθεια)-এর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। অন্টোলজি (Ontology, সত্তাতত্ত্ব; অধিবিদ্যার সেই শাখা, যা 'বাস্তব'-এর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে)-র শুরুর উদাহরণ এটি।

[ক] বার্নেট-এর টীকা: “আমার মনে হয় এর অর্থ: যে নাম কোনো প্রকৃত বস্তুর নয়, সে নামের সঙ্গে কোনো চিন্তার সম্পর্ক থাকতে পারে না।”

‘The meaning, I think, is this.... There can be no thought corresponding to a name that is not the name of something real.’

চলবে... (এর পরের পর্ব: এম্পেদোক্লিস)

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।মুখবন্ধ | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (১) | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (২) | খ-১, প-১, বি-খ | খ-১, প-১, বি-গ | খ-১, প-১, বি-ঘ | খ-১, প-১, বি-ঙ | খ-১, প-১, বি-চ | খ-১, প-১, বি-ছ | খ-১, প-১, বি-জ | খ-১, প-১, বি-ঝ | খ-১, প-১, বি-ঞ

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

&/ | 107.77.***.*** | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৮:৪১541315

&/ | 107.77.***.*** | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৮:৪১541315- এই অংশট বেশ জটিল দর্শন । পরমনিধিবাবু অস্তিত্ব ,সময় , ভাষা টাশা ঢুকিয়ে সব জটিল করেছেন

-

প্যালারাম | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৯:০৭541316

- @&/, দার্শনিকদের ভাষা নিয়ে কেন এত হ্যাং — বুঝতাম না আগে। অল্প একটু বুঝেছি মনে হয়। অস্তিত্ব + তাকে জানার/বোঝার চেষ্টা + জানা/বোঝা মানে ঠিক কী — এই তিনের মিশেল যদি দর্শন হয়, তবে জ্ঞানলাভের দর্শন (epistemology) -এর একটা বড় আলোচনার বিষয়ই হবে ভাষা। তথ্য আর জ্ঞান যেহেতু এক নয় (প্রথমটির জন্যে দর্শক/পাঠক/শ্রোতা-র প্রয়োজন নেই), আর চৈতন্যবান চিন্তক যেহেতু ভাষাতেই চিন্তা করেন (সে অঙ্কের ভাষাও হতে পারে), তাই ভাষার দৌড়/খামতি নিয়ে আলোচনা ছাড়া অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ। আরো গভীরে যাওয়া যাবে, সুযোগ হলে, পরের সব অংশে।'পরমনিধি' খাসা কয়েনেজ

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।