- হরিদাস পাল আলোচনা দর্শন

-

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — হেরাক্লিতোস

প্যালারাম লেখকের গ্রাহক হোন

আলোচনা | দর্শন | ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ | ৭০০ বার পঠিত | রেটিং ৫ (২ জন) - মুখবন্ধ | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (১) | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (২) | খ-১, প-১, বি-খ | খ-১, প-১, বি-গ | খ-১, প-১, বি-ঘ | খ-১, প-১, বি-ঙ | খ-১, প-১, বি-চ | খ-১, প-১, বি-ছ | খ-১, প-১, বি-জ | খ-১, প-১, বি-ঝ | খ-১, প-১, বি-ঞ

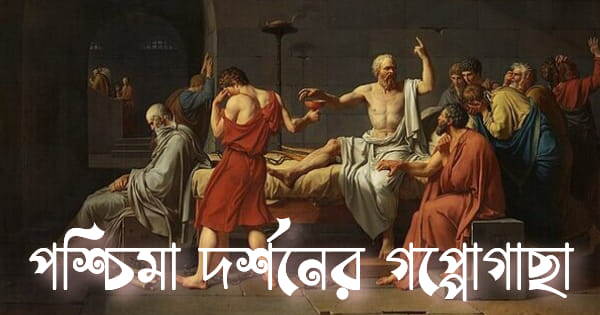

The Death of Socrates - Jacques-Louis David , সূত্র সোক্রাতিসের আগে

হেরাক্লিতোস

প্রাচীন গ্রিকদের সম্পর্কে বর্তমান পৃথিবীর প্রধানত দু-ধরনের মনোভাব লক্ষ করা যায়। প্রথমটি, নবজাগরণের সময় থেকে এই কিছুকাল আগে অবধি, মোটামুটি সর্বজনীন ছিল: গ্রিকদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত, সংস্কারপ্রতিম সমীহ। এই সমীহ যেমন ছিল সমস্ত শ্রেষ্ঠ জিনিসের উদ্ভাবক হিসেবে, তেমনই, এক অতিমানবিক ধীশক্তি—আধুনিক মানুষের পক্ষে যার সমকক্ষ হওয়া কল্পনাতেও কঠিন—তার অধিকারী হিসেবে। দ্বিতীয় মনোভাবটির অনুপ্রেরণা ছিল একদিকে বিজ্ঞানের সাফল্য অন্যদিকে প্রগতির ওপর ভরসা; এর বক্তব্য—অতীত গৌরবের এই জয়গান আদতে এক দুঃস্বপ্ন মাত্র [১], আসলে, মনোজগতে গ্রিকদের যা অবদান, তা এবার ভোলার সময় এসেছে। আমার পক্ষে এই দুই চরম অবস্থানের একটিও অবলম্বন করা সম্ভব নয়; আমার মতে দুটিই অংশত ঠিক, অংশত ভুল। আরও বিস্তারে যাওয়ার আগে বরং, গ্রিক চিন্তনের অধ্যয়ন করলে ঠিক কী ধরনের জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব—সে কথা বলার চেষ্টা করি।

হাইনরিখ ফুসেলি-র ছবি: 'দুঃস্বপ্ন', বুকের ওপর incubus (সূত্র: উইকি)

দুনিয়ার প্রকৃতি ও গঠন নিয়ে নানা প্রকল্প (hypothesis) তৈরি করা সম্ভব। অধিবিদ্যা (metaphysics) বিষয়টি যতদিন টিকে আছে, সেই পুরো সময় জুড়েই – প্রকল্পগুলির ক্রম-পরিমার্জন, তাদের তাৎপর্যের অন্বেষণ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের অনুগামীদের উত্থাপিত অভিযোগগুলির খণ্ডন ও প্রকল্পের যথোপযুক্ত সংস্কার – এই কয়েকটি ব্যাপারের ওপরেই অধিবিদ্যার প্রগতি নির্ভর করে। এই ধরনের প্রতিটি পৃথক প্রকল্প অনুযায়ী আলাদা আলাদা মহাবিশ্বের কল্পনা করতে পারলে, মনের আনন্দও যেমন হয়, তেমনই পাওয়া যায় গোঁড়ামির ওষুধ। সবচেয়ে বড় কথা, এইসব প্রকল্পের একটিকেও প্রমাণ না করা গেলেও, জানা তথ্যের সঙ্গে এবং নিজেদের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ এই প্রকল্পগুলির নির্মাণপদ্ধতি আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান দেয়। ব্যাপার হল, আধুনিক দর্শনের আঙিনায় রাজত্ব করা প্রকল্পগুলির প্রায় সব ক-টিই প্রথম গ্রিকদের মাথায় এসেছিল; বিমূর্ত বিষয়ে তাঁদের উদ্ভাবনী কল্পনার জন্যে কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। গ্রিকদের সম্পর্কে আমি যা বলবো, তা মূলত এই আঙ্গিক থেকেই হবে; প্রথম প্রকাশে শিশুসুলভ মনে হলেও, দু-হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে যে সব তত্ত্ব টিকে থেকেছে, বিকশিত হয়েছে এবং যাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বতন্ত্র—সেইসব তত্ত্বের জনক হিসেবেই আমি তাঁদের মনে রাখবো।

এইটে সত্যি, যে, বিমূর্ত চিন্তার থেকে বেশি স্থায়ী কিছু জিনিসেও গ্রিকদের অবদান ছিল। তাঁরা গণিত এবং অবরোহী যুক্তির আবিষ্কারক। বিশেষ করে জ্যামিতি—যার অবর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান অসম্ভব—ছিল গ্রিকদের উদ্ভাবন। তবে, এই জ্যামিতির প্রসঙ্গেই গ্রিক প্রতিভার একচোখোমি-ও পরিষ্কার হয়ে যায়: যা স্বতঃসিদ্ধ (self-evident axiom), তা থেকেই তাঁরা অবরোহী যুক্তির (deductive logic) প্রয়োগ করেছেন, পর্যবেক্ষণ থেকে আরোহী যুক্তির (inductive logic) প্রয়োগ কখনোই করেননি। এই পদ্ধতির (অবরোহী যুক্তি) অসামান্য সাফল্যের ফলে কেবল প্রাচীন জগতই নয়, আধুনিক জগতের এক বড় অংশও বিপথে চালিত হয়েছিল। দার্শনিকের মস্তিষ্কপ্রসূত আলোকোজ্জ্বল কিছু স্বতঃসিদ্ধ থেকে যুক্তির অবরোহণের ওপর হেলেনীয় ভরসাকে সরিয়ে, নির্দিষ্ট উপাত্ত (data) থেকে আরোহী যুক্তির প্রয়োগে কিছু সাধারণ নিয়মে পৌঁছোনোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একসময় জায়গা করে নিয়েছিল—তবে তা ঘটেছিল খুবই ধীরে। অন্য অনেক কারণ থাকলেও, কেবল এই কারণেই গ্রিকদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্ভ্রম পোষণ করা ভুল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম সামান্য ধারণা যাঁদের ছিল, যদিও তাঁরা কিছু হাতে-গোনা গ্রিক ব্যক্তিত্বই, তবু এই পদ্ধতির মূল সুরটি—মোটের ওপর—প্রাচীন গ্রিক মণীষার কাছে অচিন ছিল; তাঁদের গৌরব গাইতে গিয়ে গত চার শতকের প্রগতির ধারাকে অস্বীকার করলে, আধুনিক মননের ওপর তার প্রভাব ক্ষতিকারকই হবে।

গ্রিকদের বা অন্য যে কারুর প্রতি নিখাদ সম্ভ্রম—এর বিরুদ্ধে একটি আরও সাধারণ যুক্তি আছে। কোনো দার্শনিককে নিয়ে চর্চার সময়ে, সম্ভ্রম বা অবজ্ঞা – কোনোটিই বাঞ্ছনীয় নয়। কারুর নির্মিত তত্ত্বে বিশ্বাস করলে ঠিক কেমন লাগে—তা যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর প্রতি এক প্রকল্পিত সহানুভূতি ধরে রাখা প্রথমে দরকার; আর একমাত্র তারপরই, যতটা সম্ভব, দীর্ঘলালিত-ধারণা-পরিত্যাগে-অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির মতো, সমালোচনার মনোভাব ফিরিয়ে আনা উচিত। এই পদ্ধতির প্রথমাংশে গোলমাল বাধায় – অবজ্ঞা, দ্বিতীয়াংশে – সম্ভ্রম। দুটো কথা মনে রাখা দরকার: যে ব্যক্তির তত্ত্ব ও মতামত অধ্যয়নের যোগ্য, ধরে নিতে হবে তাঁর বুদ্ধির অভাব নেই, আবার, কোনো বিষয়েই কোনো একজন মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ এবং অন্তিম সত্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কোনো প্রকাশ্য মতামত আমাদের যখন একেবারেই উদ্ভট বলে মনে হবে, তখন তাকে কোনোক্রমে ঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করার বদলে আমাদের উচিত—কী করে সেই মতটিকে তার সত্য বলে মনে হল—তা বোঝার চেষ্টা করা। এইরকম ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কল্পনা আমার চিন্তার প্রসার ঘটায়, আর বুঝতে সাহায্য করে যে, আমাদের নিজেদের আদরে লালিত সংস্কারের অনেকগুলিকেই—ভিন্ন মানসিকতার অন্য কোনো যুগে—বোকামো বলে মনে হবে।

দার্শনিকদের সময়ক্রম (ছবি: অনুবাদক)

পিথাগোরাস এবং হেরাক্লিতোস (এই পরিচ্ছেদে যাঁকে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা) – এই দু-জনের মাঝে আরও এক দার্শনিক ছিলেন, যদিও একটু কম গুরুত্বপূর্ণ: তাঁর নাম ক্সেনোফানিস / জ়েনোফানিস। তাঁর জীবনকাল নিয়ে সংশয় আছে; যেটুকু নিশ্চিত হওয়া যায়, তার কারণ—তিনি পিথাগোরাসের উল্লেখ করেছেন আর হেরাক্লিতোস তাঁর নাম করেছেন। জন্মসূত্রে আয়োনীয়, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন দক্ষিণ ইতালিতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল – সবকিছুই জল আর মাটি দিয়ে তৈরি। দেবকূলে বিশ্বাসের প্রসঙ্গে তিনি বেশ জোরালো মুক্তমনা ছিলেন।- “নশ্বর মানবের যা কিছু লজ্জার, অসম্মানের – হোমার এবং হেসিওড তার সবকিছুই দেবতাদের মধ্যে দেখিয়েছেন – চুরি, ব্যভিচার, লোকঠকানো...

- নশ্বর মানুষ মনে করে, দেবতাদের জন্ম তাদের নিজেদের মতো হয়েই – জামাকাপড়, গলার স্বর, দেহাকৃতি...

স্বাভাবিক – যদি ষাঁড়, ঘোড়া বা সিংহের হাত থাকত আর সে হাতে তারা আঁকতে পারত, মানুষের মতো শিল্পকলায় পারঙ্গম হত, তবে ঘোড়ারা তাদের দেবতাদের ঘোড়া হিসেবেই আঁকত, ষাঁড়েরা—ষাঁড় হিসেবে, আর তাদের বিভিন্ন প্রজাতি অনুসারে তারা বিভিন্ন দেবতার দেহাকৃতির কল্পনা করত...

ইথিওপীয়রা তাদের দেবতাদের কৃষ্ণবর্ণের আর বোঁচা নাকের অধিকারী করে বানায়; থ্রেসীয়রা বলে তাদের দেবতাদের চোখ নীল আর চুল লাল।”

তিনি এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, দেহাকৃতি বা চিন্তায় যাঁর সঙ্গে মানুষের কোনো মিল নেই এবং যিনি “মনোবলে, অবলীলায় সবকিছুকে প্রভাবিত করেন”। পিথাগোরীয়দের মতবাদ—আত্মার পুনর্জন্ম—ক্সেনোফানিস তা নিয়ে রগড় করতেন।

“লোকে বলে, একবার তিনি (পিথাগোরাস) চলার পথে দেখলেন একটি কুকুরের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তিনি বললেন, ‘থামো! ওকে মেরো না! ও আমার এক বন্ধুর আত্মা, গলা শুনেই চিনতে পেরেছি!’ ”

ক্সেনোফানিস, সপ্তদশ শতকের কাঠখোদাই (সূত্র: উইকি)

তাঁর বিশ্বাস ছিল, যে, ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে কখনোই সত্য নিরূপণ করা সম্ভব না।

“দেবতাদের বিষয়ে বা অন্য যে সব বিষয়ে আমি কথা বলছি, সেখানে অমোঘ সত্য কী – তা কোনো মানুষ জানে না, কোনোদিন জানবেও না। হ্যাঁ, কদাচিৎ যদি কোনো সম্পূর্ণ সঠিক কথা সে বলেও ফেলে, তার নিজের পক্ষে সে কথা জানা সম্ভব নয় – আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া ব্যতীত কোনো গতি নেই কারুরই।” [ক]

যুক্তিবাদীদের—যাঁরা পিথাগোরাস ও অন্যান্যদের অতীন্দ্রিয় ভাবধারার বিরোধী ছিলেন—তাঁদের উত্তরাধিকারের ইতিহাসে ক্সেনোফানিস-এর স্থান আছে ঠিকই, কিন্তু স্বকীয় চিন্তার ভিত্তিতে তিনি প্রথম সারির দার্শনিক নন।

আমরা আগেই দেখেছি: পিথাগোরাসের ভাবধারাকে তাঁর শিষ্যদের ভাবধারার জট ছাড়িয়ে আলাদা করা খুবই কঠিন আর যদিও পিথাগোরাস নিজে অনেক আগের লোক, তাঁর ঘরানার প্রভাব অন্য অনেক দার্শনিকের সময়ের পরবর্তীকালেও রয়েছে। এইসব দার্শনিকদের মধ্যে, কোনো তত্ত্ব—যা কিনা আজও প্রাসঙ্গিক—যিনি প্রথম উদ্ভাবন করেন, তিনি হেরাক্লিতোস; উত্থানের সময়কাল আনুমানিক ৫০০ খ্রি.পূ.। তিনি ইফিসাস-এর এক অভিজাত নাগরিক ছিলেন – এ ছাড়া তাঁর জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। সবকিছুই এক পরিবর্তনের, প্রবাহের অবস্থায় রয়েছে—তাঁর এই ভাবধারার কারণেই পুরাকালে তিনি বিখ্যাত ছিলেন, তবে আমরা দেখবো—তাঁর অধিবিদ্যার এটি অংশমাত্র। জন্মসূত্রে আয়োনীয় হলেও, হেরাক্লিতোস কিন্তু মাইলেটাসের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের অংশ ছিলেন না [খ]। তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন, তবে এক অদ্ভুত গোত্রের। আগুনকে তিনি মৌলিক বস্তু ভাবতেন; দাহ্যবস্তু পুড়ে যেমন আগুনের শিখার জন্ম হয়, তেমনই সবকিছুরই জন্ম হয় অন্যকিছুর মৃত্যু থেকে।

“নশ্বররাই অমর এবং অমৃতরাই নশ্বর, একে অন্যের মৃত্যুতে বাঁচে আর একে অন্যের জীবনে মৃত্যুবরণ করে।”

দুনিয়ায় ঐক্য আছে, কিন্তু সে ঐক্য তৈরি হয় বৈপরীত্যের মিলনে। “এক-এর থেকেই বহুর জন্ম হয়, আর অনেকের থেকে, একের”; কিন্তু এই অনেক-এর থেকে বেশি বাস্তব হল এক—যা কিনা ঈশ্বর।

তাঁর লেখালেখির যতটুকু টিকে আছে, তা থেকে মনে হয় – তিনি খুব একটা সুবিধের লোক ছিলেন না। অবজ্ঞা তাঁর অভ্যেসের মধ্যে ছিল আর গণতান্ত্রিকের উলটো যদি কিছু হয়, তিনি ছিলেন তাই। নিজের সহনাগরিকদের সম্পর্কে তিনি বলছেন, “প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক ইফিসিয়ানের উচিত গলায় দড়ি দেওয়া আর গোঁফ-না-গজানো খোকাদের হাতে শহরের ভার ছেড়ে দেওয়া; কারণ তারা তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, এর্মোদোরোস (Hermodorus)-কে নির্বাসন দিয়েছে এই বলে, যে, ‘আমরা আমাদের মধ্যে এমন কাউকে রাখবো না, যে সেরা। যদি এমন কেউ থাকে, সে যাক অন্য কোথাও, থাকুক অন্যদের সঙ্গে’।”

হেরাক্লিতোস (ক্রন্দনরত দার্শনিক), শিল্পী: ইয়োহানেস পাওলোস মোরিলসে (সূত্র: উইকি)

একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি তাঁর সব বিশিষ্ট পূর্বসূরিদের সম্পর্কেই খারাপ কথা বলেছেন:- এদের (দার্শনিকদের) দল থেকে হোমারকে বের করে এনে চাবকানো উচিত।

- আমি যতজন (দার্শনিক)-এর আলোচনা শুনেছি, তাদের একজনও এইটে বোঝেনি, যে, বাকি সবকিছুর থেকে প্রজ্ঞা জিনিসটা আলাদা।

- অনেক কিছু জানলেই যে বোধোদয় হয়, তা নয়, নইলে একদিকে হেসিওড বা পিথাগোরাস, অন্যদিকে ক্সেনোফানিস বা একাতাইওস (Hecataeus)-এর কিছু শিক্ষা হত।

- অনেক বিষয়ে জানা আর ছলাকলায় দক্ষতাকেই পিথাগোরাস প্রজ্ঞা বলে চালাতেন।

এই ব্যাপক নিন্দেমন্দ-র মধ্যে যিনি একমাত্র ব্যতিক্রম, তাঁর নাম তেভতামোস (Tεύταμoς, Teutamus), যাঁর সম্পর্কে আলাদা করে বলা হয়েছে, “বাকিদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ”। এই অপ্রত্যাশিত প্রশংসার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি, যে তেভতামোস-এর মতে, “অধিকাংশ মানুষই আসলে বদ”।

মানুষকে দিয়ে তার নিজের ভালোর জন্যে কিছু করাতে গেলেও তার ওপর বলপ্রয়োগ করতে হবে – মনুষ্যজগতের সম্পর্কে নেহাত ঘৃণাই তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। তিনি বলছেন,

“বেতের বাড়ি না খেলে কোনো পশু মাঠে চরতে যায় না”

আবার,

“সোনাদানার চেয়ে খড়বিচালিই গাধার বেশি পছন্দের”।

প্রত্যাশামাফিক, হেরাক্লিতোস যুদ্ধে বিশ্বাস করেন। বলেছেন, “যুদ্ধদেবতা সবার বাপ, সকলের রাজা; কাউকে তিনি দেবতা বানিয়েছেন, কাউকে মানব – কাউকে বন্দি তো কাউকে স্বাধীন”।

আবার,

“হোমার যখন বলছেন, ‘দেব ও মানবের মধ্য থেকে বিসংবাদ মুছে যাক’, তখন তিনি ভুল। তিনি বোঝেননি, যে, তিনি মহাবিশ্বের ধ্বংস হওয়ার জন্যে প্রার্থনা করছেন; তাঁর প্রার্থনা পূরণ করতে হলে সবকিছুই অন্তর্হিত হবে”।

এবং আবারও,

“আমাদের বুঝতে হবে, যে, যুদ্ধ সর্বত্র বিরাজমান আর বিবাদই আসলে ন্যায়বিচার; দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই সমস্ত কিছু জন্মায় ও দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই তার অবসান ঘটে”।

প্রায় নিচা (Nietzsche)-র মতোই, তাঁর নৈতিকতা ছিল এক কৃচ্ছ্রসাধনকারী শ্রমণের গর্বিত মূল্যবোধ। তাঁর মতে আগুন আর জলের কোনো এক সংমিশ্রণে আত্মার জন্ম, এদের মধ্যে আগুন মহৎ, জল হীন। যে আত্মায় আগুনের ভাগ সবথেকে বেশি, তা তাঁর মতে ‘শুষ্ক’।- শুষ্ক চিত্তই সবচেয়ে জ্ঞানী ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

- আর্দ্রতা আত্মার পক্ষে আনন্দদায়ক।

- কোনো মানুষ মাতাল হলে, যেন এক নাবালকের দ্বারা চালিত হয়—হোঁচট খায়, কারণ তখন তার চিত্ত আর্দ্র।

- জলে পরিণত হওয়া আত্মার পক্ষে মৃত্যুর সমান।

- হৃদয় যা চায়, তার সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে যে দাম দিতে হয়, তা আসে আত্মার বিনিময়ে।

- নিজের সকল চাহিদা পূরণ হওয়া মানুষের পক্ষে মোটেও ভালো না।

বলা যেতেই পারে, আত্মসংযমের মাধ্যমে যে ক্ষমতালাভ করা যায়, হেরাক্লিতোস তাকে গুরুত্ব দেন আর যে আবেগ মানুষকে তার মূল উচ্চাকাঙ্খা থেকে বিচ্যুত করে, তাকে ঘৃণা করেন।

হেরাক্লিতোস তাঁর সমসাময়িক ধর্মগুলির—অন্তত ভাখীয় ধর্মের—পরিপন্থী, তবে তাঁর বিরোধিতা কোনো বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদীর বিরোধিতা নয়। তিনি নিজস্ব ধর্মের অনুসারী, কখনো সমকালীন ধর্মতত্ত্বকে নিজের মতের সঙ্গে মেলাতে সেইমতো ব্যাখ্যা করেছেন, কখনো ঘোর অবজ্ঞায় তাদের খারিজ করেছেন। তাঁকে যেমন একদিকে ভাখীয় মতের অনুসারী বলা হয়েছে (কর্নফোর্ড), আবার রহস্যময় ধর্মগুলির টীকাকারও বলা হয়েছে (Pfleiderer, ফ্লিডেরার)। আমার মনে হয়, প্রাসঙ্গিক লেখার টুকরোগুলো [২] থেকে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন, তিনি বলছেন, “মানব-চর্চিত রহস্যময় ধর্মগুলি অপবিত্র”। এর থেকে মনে হয়, তাঁর মনে এমন রহস্যময় ধর্মের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল, যেগুলি ‘অপবিত্র’ নয়, কিন্তু চর্চিত ধর্মগুলির থেকে বেশ আলাদা। তাঁকে ধর্মসংস্কারক বলাই যেত, যদি না চাষাভুষোদের ধর্মীয় অনুশাসনে অংশগ্রহণ করাকে তিনি অতি-অবজ্ঞার চোখে দেখতেন।

ডেলফির ওর্যাকল-এর ভর হয়েছে, শিল্পী: হাইনরিখ লয়টেম্যান (সূত্র: উইকি)

সমসাময়িক ধর্মগুলি সম্পর্কে হেরাক্লিতোসের যতগুলি বক্তব্য এখনো টিকে আছে, নিচে দেওয়া হল:- ডেলফি-র ওর্যাকল [৩] -এর যিনি মালিক, তিনি নিজের বক্তব্য উচ্চারণও করেন না, লুকোনোর চেষ্টাও করেন না—সঙ্কেতেই তার প্রকাশ।

- আর ভরগ্রস্ত সিবিলের [৪] মুখনিঃসৃত আনন্দহীন, নিরাভরণ, নির্ঘ্রাণ বাণী—তার অন্তরের ঈশ্বরের কৃপায়—তারই স্বরে ভর করে সহস্র বৎসরের ওপার থেকেও শোনা যায়।

- নরকের আত্মাগুলি পূতিগন্ধময়।

- মৃত্যু যত মহান হয়, তার পুরস্কারও ততই দামি হয় (মহান মৃত্যুর ফলে মানবের আত্মা দেবত্ব লাভ করে)।

- নিশাচর, জাদুকর, ভাখেসের পুরুত আর ওয়াইন-পিপের পূজারিণী – সব রহস্য-ব্যাবসায়ী।

- মানুষের আচরিত সব রহস্য(-ধর্ম)-ই অপবিত্র।

- আর তারা এইসব বিগ্রহের কাছে এমনভাবে প্রার্থনা করে, যেন কেউ তার বসতবাড়ির সঙ্গে আলাপ করছে—না এরা বোঝে দেবতার মাহাত্ম্য, না নায়কের।

- এদের শোভাযাত্রা ও যৌনগন্ধী (phallic, শিশ্ন-সম্পর্কিত) গানগুলি যদি দিওনিসুসের উদ্দেশে অর্পিত না হত, তবে এদের বেহায়াপনা আরও মাত্রা ছাড়াত। কিন্তু যে দিওনিসুসের জয়গান গেয়ে এদের উন্মাদনা, মদের পিপে ঘিরে ধরে ভোজের বহর—তার সঙ্গে হেডিস-এর কোনো পার্থক্য নেই।

- এরা রক্ত মেখে নোংরা হয়ে নিজেদের নিরর্থক পবিত্র করার চেষ্টা করে, যেন কাদায় পা দিয়ে কেউ তা আরও কাদা দিয়ে ধোওয়ার চেষ্টা করছে। কেউ যদি তাকে এমন করতে দেখে, পাগল বলে ঠাওরাবে।

হেরাক্লিতোস আগুনকেই সেই আদি বস্তু বলে মানতেন, যার থেকে বাকি সবকিছুর উৎপত্তি। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে থাকবে, থেলিজ় ভাবতেন সবকিছু জল দিয়ে তৈরি; আনাক্সিমেনিসের মতে এই মৌলিক বস্তুটি আসলে বায়ু; হেরাক্লিতোস আগুনের পক্ষপাতী ছিলেন। অবশেষে এম্পেদোক্লিস প্রায় কূটনৈতিক সমঝোতা করে চারটি মৌলিক পদার্থের প্রস্তাব দেন – ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুন) ও মরুৎ (বাতাস)। ব্যস, পুরাকালের রসায়নের গাড়ি ওখানেই থেমে যায়। সেই বিজ্ঞানে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি, যদ্দিন না মুসলমান প্রাক-রসায়নবিদরা (alchemist) পরশপাথর (philosopher’s stone), অমৃত (elixir of life) আর অন্যান্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করার চেষ্টায় লেগে পড়েন।

হেরাক্লিতোসের অধিবিদ্যার দৌড় খুব তেরিয়া আধুনিক মননকেও তুষ্ট করতে সক্ষম:- “সকলের জন্যে সমান এই দুনিয়াকে কোনো এক দেবতা বা মানব নির্মাণ করেনি; এ এক এমন জীবন্ত আগুন—যা ছিল, আছে, থাকবে—যখন দাহ করে – পরিমিত, যখন নেভে – তখনও তাই।

- আগুনের রূপান্তরের প্রথম উদাহরণ? সমুদ্র; আর সমুদ্রের অর্ধেক হল মাটি, বাকি অর্ধেক ঘুর্ণিঝড়।

এমন এক জগতে অন্তহীন পরিবর্তনই স্বাভাবিক, আর সে কারণেই হেরাক্লিতোস ক্রমাগত পরিবর্তনে বিশ্বাসী।

এই অন্তহীন পরিবর্তনের ধর্মের থেকেও অন্য এক নীতিতে তাঁর ভরসা বেশি ছিল—তা হল বিপরীতের সংমিশ্রণের ধর্ম। তিনি বলছেন, “মানুষ বোঝে না – যাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, তারা আসলে একে অন্যের সঙ্গে একমত। বিপরীতের মধ্যে যে টানাপোড়েন, তার থেকে উদ্ভূত হয় ঐকতান — ঠিক যেমন সম্পর্ক বেহালার (মূল: lyre, গ্রিক লিরা, ইংরেজি লাইরা) তার আর ছড়ের”। এই তত্ত্বের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিবাদের প্রতি তাঁর ভরসা, কারণ বিবদমান দুই বিপরীতের মিলনে যা ঘটে, তা এক ঐকতান। জগতে ঐক্য আছে একরকমের, কিন্ত তা বৈচিত্র্যের ফলে প্রাপ্ত ঐক্য: “জোড়া তৈরি হয় পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ জিনিসের মিলনে; তারা নিজেদের টানে নিকটে আসে, আবার আলাদা হয়, কখনো সুরে, কখনো বেসুরে। এক-এর থেকেই সব-এর জন্ম হয়, আর অনেকের থেকে, একের।”

কখনো কখনো তাঁর কথা শুনে মনে হয়, যেন এই ঐক্য, বৈচিত্র্যের থেকে বেশি মৌলিক:- ভালো আর মন্দ আসলে একই।

- ঈশ্বরের চোখে সকলই শুভ, মঙ্গল ও নৈতিক, শুধু মানুষই কিছু জিনিসকে ঠিক বলে আর কিছুকে ভুল।

- উপরে যাওয়ার আর নিচে নামার রাস্তাদুটি একই।

- ঈশ্বর একাধারে দিন ও রাত্রি, শীত ও গ্রীষ্ম, যুদ্ধ ও শান্তি, প্রাচুর্য ও ক্ষুধা; কিন্তু তিনি অনেক রূপ ধারণ করেন—ঠিক যেমন আগুন, নানা মশলায় মিশে নানারূপে দেখা দেয়, তখন তাদের রকমের ভিত্তিতে তার নামকরণ হয়।

তবে আবার, মিলিত হওয়ার উপযুক্ত দুই বিপরীত না থাকলে ঐক্য সম্ভব নয়: “বৈপরীত্যই আমাদের জন্যে শুভ”।

হেগেল-এর দর্শনের বীজ—যা বিপরীতের সংশেষের কথা বলে—তা এই নীতিতেই রোপিত।

আনাক্সিমান্ডরের মতোই, হেরাক্লিতোসের অধিবিদ্যা জুড়ে এক ‘মহাজাগতিক ন্যায়বিচার’-এর রমরমা দেখা যায়; বিপরীতের দ্বন্দ্বে যে কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ জয়লাভ করে না—তা এর কারণেই।

ওরেস্তিস-এর অনুশোচনা, চারপাশে ঘিরে আছে এরিনিয়েস; শিল্পী: উইলিয়াম আদোলফ বুগোরু (সূত্র: উইকি)- সকল বস্তুই অগ্নির বিনিময়ে পাওয়া যায়, আর সকল বস্তুর বিনিময়ে অগ্নি, ঠিক যেমন স্বর্ণের বিনিময়ে দ্রব্য আর দ্রব্যের বিনিময়ে স্বর্ণ।

- আগুন, বায়ুর মৃত্যুতে জীবনলাভ করে, বায়ুও অগ্নির মৃত্যুযাপন করে; ক্ষিতির বিনাশে জল জীবন পায়, জলের বিনাশে ক্ষিতি।

- সূর্য তার সীমা কখনোই লঙ্ঘন করবে না; যদি করে, তবে বিচার-দেবতার অনুচরী এরিনিয়েস [৫] তাকে ঠিক খুঁজে বের করবে।

- আমাদের বুঝতে হবে, যে, যুদ্ধ সর্বত্র বিরাজমান আর বিবাদই আসলে ন্যায়বিচার

হেরাক্লিতোস বারংবার ‘ঈশ্বর’ (God) আর ‘দেবতা’ (gods) শব্দদুটিকে স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন।

“মানুষের পথে কোনো জ্ঞান নেই, যা আছে, তা ঈশ্বরের রাস্তায়... ঈশ্বর মানুষকে শিশু বলে মনে করেন, এমনকি মানুষও মানুষকে নাবালক ঘোষণা করেছে... যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর এক বনমানুষও মানুষের তুলনায় কুৎসিত, তেমনই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষও ঈশ্বরের কাছে বানর-সম।”

সন্দেহ থাকে না, যে, ‘ঈশ্বর’ এখানে সেই মহাজাগতিক ন্যায়বিচার।

হেরাক্লিতোসের মতামতগুলির মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা নীতিটি—প্লেটো-র থিয়েটিটাস-অনুযায়ী যেটির ওপর তাঁর শিষ্যরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন—বলে, যে সবকিছুই ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে।- তুমি কখনোই একই নদীতে পা ভেজাও না; প্রতিনিয়ত নতুন জল তোমার ওপর বইছে। [গ]

- প্রতিদিন নতুন সূর্য ওঠে।

লোকে বলে, নিয়ত পরিবর্তনশীল জগত নিয়ে তাঁর বিশ্বাস নাকি প্রকাশিত হত “সবকিছুই বহমান”—এই বাক্যাংশ দিয়ে, তবে সম্ভবত এটি প্রচলিত গল্পকথা, ঠিক যেমন ওয়াশিংটনের, “পিতা, আমার পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব নয়” বা ওয়েলিংটনের “প্রহরীরা ওঠো, ঝাঁপিয়ে পড়ো”। প্লেটো-পূর্ববর্তী সব দার্শনিকের মতোই তাঁর বক্তব্যগুলি মূলত প্লেটো আর অ্যারিস্তোতল-এর উদ্ধৃতির মাধ্যমেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেগুলি খণ্ডন করা। একবার ভেবে দেখুন, বর্তমান দার্শনিকরা যদি ভবিষ্যতের কাছে শুধুই তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের রচনার মাধ্যমে পরিচিত হতেন, তবে তাঁদের কী হাল হত; তখনই বোঝা যায়, শত্রুভাবাপন্ন বিরোধীদের তিক্ততার কুয়াশা ভেদ করেও যখন তাঁদের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাঁরা আসলে কতটা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন সেই যুগে। এতদসত্ত্বেও, প্লেটো আর অ্যারিস্তোতল একটি ব্যাপারে একমত—হেরাক্লিতোস শেখাতেন, “কিছুই সম্পন্ন নয়, সকলই জায়মান” (প্লেটো), আর “কোনোকিছুই নিশ্চিতভাবে নিষ্পন্ন নয়” (অ্যারিস্তোতল)।

প্লেটোকে নিয়ে আলোচনার সময়ে আমি আবার এই নীতিটি নিয়ে বিশ্লেষণ করবো, কারণ একে নাকচ করায় প্লেটো খুবই যত্নশীল। আপাতত, দর্শন এ নিয়ে কী বলে তা না ভেবে শুধুই কবিরা কী বোধ করেছেন আর বিজ্ঞানের ব্যক্তিত্বরা কী শিখিয়েছেন তা ভাবি চলুন।

যেসব গভীর প্রবৃত্তি মানুষকে দর্শনের দিকে নিয়ে যায়, স্থায়ী কোনোকিছুর সন্ধান তার মধ্যে অন্যতম। সন্দেহ নেই, ঘরমুখো হওয়া আর বিপদ থেকে আশ্রয় খোঁজার তাগিদই এর উৎস; স্বভাবতই, তাদের ক্ষেত্রেই এই অনুভূতি সবচেয়ে তীব্র, যাদের জীবনে সর্বনাশের অনায়াস আনাগোনা। এই স্থায়িত্বের সন্ধান ধর্ম দু-ভাবে করে: ঈশ্বর এবং অমরত্ব। ঈশ্বরের ধারণায় না আছে অস্থিরতা, না আছে বদল; মৃত্যুর পরের জীবন অনন্ত, অপরিবর্তনীয়। ঊনবিংশ শতকের উচ্ছ্বলতায় মানুষ এই স্থিতিশীলতার থেকে মুখ ফিরিয়েছিল আর আধুনিক প্রগতিশীল ধর্মতত্ত্ব তো বিশ্বাসই করে যে স্বর্গেও প্রগতি সম্ভব, ঈশ্বরত্বও বিবর্তনশীল। তবু, এই ধারণার মধ্যেও কিছু স্থায়ীত্ব আছে – সেই প্রগতি আর তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। মানুষকে আবার তার আগের আসমানী আশাবাদের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে একটু বিপর্যয়ের ফোড়নই যথেষ্ট: ধরায় জীবন যখন দুঃসহ, শান্তির সন্ধান আর কোথায় হবে, স্বর্গ ছাড়া?

কালের প্রবাহে সকলি বহিয়া যেতে পারে ভেবে কবিরা কান্নাকাটি করেন।

“যৌবনের জেল্লা ছিঁড়ে থামে না সময়

নিটোল কপোলে তোলে ভ্রূ-কুটিল রেখা

প্রকৃতি-ভাঁড়ারে যত বিরল বিষয়–

চেটে খায়, পড়ে থাকে মহাকাল-চাকা”

এরপরই তাঁরা সাধারণত যোগ করেন, যে, তাঁদের রচিত বাক্যগুলি এ সত্ত্বেও অমর:

“তবু আশা – টিকে যাবে এই পঙক্তিচয়

তোমার গুণের গানে, হারবে সময়” [৬]

তবে এ নেহাতই প্রচলিত কাব্যিক দম্ভ।

সময়ের রাজত্বে সবই অনিত্য – এই ব্যাপারটা দর্শন-ঘেঁষা অতীন্দ্রিয়বাদীরা যখন অস্বীকার করতে পারলেন না, তখন সময়ের স্রোতে নির্বিকার প্রস্তরখণ্ড হিসেবে এই অনন্তকে না ভেবে তাঁরা অনন্তের পুনরুদ্ভাবন করলেন সময়ের আওতার বাইরে। ডিন ইং (উইলিয়াম র্যাল্ফ ইং)-এর মতো কিছু ধর্মতাত্ত্বিকের মতে অনন্ত জীবন মানে ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্তে টিকে থাকা নয়, সময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিযুক্ত এক অস্তিত্ব, যেখানে পূর্বাপর নেই, অতএব পরিবর্তনের কোনো যৌক্তিক সম্ভাবনাও নেই। এই মতটি ভন (হেনরি ভন) তাঁর কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন:

“সে রাতে অনন্তের সাথে দেখা–

পবিত্র অন্তহীন আলো, উজ্জ্বল বলয় একা,

অসামান্য বিভা তার, অন্তরে প্রশান্তিও রাখা;

তারই নিচে, চক্রাকারে,

কালের চাকা ঘুর্ণায়মান – দণ্ড, পল, ক্ষণে,

দুনিয়া, তার বোঝাসমেত, জ্যোতিষ্কদের টানে,

ছুটছে সেই ছায়া-শরীর কালচক্রের পানে” [৭]

ঠিক কোন কারণ অনুসন্ধান করতে থাকলে মানুষ শেষমেশ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে—তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক বিখ্যাত দর্শন-তন্ত্রই এই ধারণাটিকেই সংযত গদ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে।

হেরাক্লিতোস যতই পরিবর্তনে বিশ্বাসী হোন না কেন, একটি জিনিসকে তিনি অমর, অনন্ত থাকতে দিয়েছেন। অনন্তকাল (eternity) আর অন্তহীন সময় (endless duration) যে আলাদা – এই ধারণা হেরাক্লিতোসের নয়, পাওয়া যায় পার্মেনিদিস-এর থেকে। তাঁর দর্শনে সেই আদি অগ্নি কখনোই নির্বাপিত হয় না: এই দুনিয়া “এক এমন জীবন্ত আগুন—যা ছিল, আছে, থাকবে”। অথচ, আগুন তো এক ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ঘটনা আর এর স্থায়িত্ব–এক প্রক্রিয়ার স্থায়িত্ব, কোনো বস্তুর নয়–যদিও এই ধারণাটি হেরাক্লিতোস-এর বলে ভাবা ভুল হবে।

দর্শনের মতো বিজ্ঞানও, পরিবর্তনের মধ্যে এক স্থির ধাত্রস্বরূপ কল্পনা করে এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল জগতের ধারণার থেকে নিস্তার চেয়েছে। রসায়নে সম্ভবত এই চাহিদার উত্তর পাওয়া যায়। দেখা গেল, যে আগুন ধ্বংস করে বলে ভাবা হত, তা আসলে কেবল পুনর্গঠন করে: মৌলগুলি নতুন করে যুক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু অগ্নিসংযোগের আগে যে পরমাণুটি ছিল, অগিনির্বাপনের পরেও সেটিই থাকে। স্বভাবতই, প্রস্তাব এল, যে পরমাণু অবিনশ্বর, ভৌত জগতে সব পরিবর্তনই আসলে স্থায়ী পরমাণুগুলির পুনর্বিন্যাস। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হওয়া অবধি—যখন কিনা দেখা গেল যে পরমাণুও ভাঙা যায়—এই ধারণাটি টিকে ছিল।

একটুও দমে না গিয়ে, পদার্থবিদরা আরো ক্ষুদ্র নতুন একক বানালেন পদার্থের, নাম দিলেন প্রোটন আর ইলেকট্রন, যাদের জুড়ে পরমাণুরা তৈরি; অন্তত কয়েক বছরের জন্যে হলেও, এই নতুন এককগুলিরও সেই এক অবিনশ্বর তকমা জুটেছিল, একসময় যার মালিক ছিল পরমাণু। মুশকিল হল—দেখা গেল, এই ইলেকট্রন-প্রোটনেরা মিলিত ও বিস্ফোরিত হয়ে, নতুন পদার্থের বদলে এমন এক শক্তি উৎপন্ন করে, যা আলোর গতিবেগে চরাচরে ছড়িয়ে যায়। অবিনশ্বর, স্থায়ী এই আদিবস্তুর জায়গায় পদার্থের বদলে এবার বসলো শক্তি। কিন্তু, পদার্থ যেমন 'বস্তু'-র প্রচলিত ধারণার সাধারণীকরণ, শক্তি তো তা নয়; ভৌত প্রক্রিয়াগুলির এ এক লক্ষণ মাত্র। কপোল-কল্পনার জোরে একে হেরাক্লিতোসের ‘আগুন’-এর সঙ্গে এক বলে ভাবা যেতেই পারে, কিন্তু এ হল দহন-প্রক্রিয়াটি, দাহ্য'বস্তু'টি নয়। বর্তমান পদার্থবিদ্যা থেকে ‘দাহ্যবস্তু’-র ধারণাটি অবলুপ্ত হয়েছে।

অতি ক্ষুদ্র থেকে এবার যদি অতি বৃহতের জগতে যাই, জ্যোতিষ্কদের অবিনশ্বর মনে করার সুযোগ আর আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান দেয় না। গ্রহগুলির জন্ম সূর্য থেকে, সূর্যের জন্ম নীহারিকা (Nebula) থেকে। সূর্য লম্বা সময় ধরে টিকে আছে, সন্দেহ নেই—থাকবে আরো অনেক কাল—কিন্তু একসময়—হয়তো লক্ষ-কোটি বছর পরে—একদিন বিস্ফোরিত হবে, গ্রহগুলিকেও ধ্বংস করবে। অন্তত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেরকমই বলেন; বলা যায় না, শেষের সেদিনের আগে হয়তো তাঁরা তাঁদের গুণতিতে কিছু ভুল বের করতে পারবেন।

হেরাক্লিতোস-প্রবর্তিত প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের এই নীতি যন্ত্রণাদায়ক, আর আমরা যা দেখলাম, বিজ্ঞানও একে ভুল প্রমাণ করতে পারে না। বিজ্ঞান যে আশার হনন করেছে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করা দার্শনিকদের একটি প্রধান আকাঙ্খা। ফলত, তাঁরা এমন কিছুর সন্ধানে অবিচল লেগে থেকেছেন—যা কিনা সময়ের সাম্রাজ্যের বাসিন্দা নয়। এই অনুসন্ধানের শুরু হয় পার্মিনিদিস-এর থেকে।

চলবে... (এর পরের পর্ব: পার্মিনিদিস)

— বার্ট্রান্ড রাসেল

A History of Western Philosophy বইটির চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্যালারাম-কৃত অনুবাদ

টীকা-টিপ্পনীর ব্র্যাকেটের মধ্যে অক্ষর থাকলে তা রাসেলের আসল ফুটনোট, সংখ্যা থাকলে তা অনুবাদকের পাকামো। ফুটনোট কণ্টকিত লেখাটির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী, তবে ছবি-ছাবা দিয়ে সেই দোষ স্খালনের একটা চেষ্টা করা হয়েছে।

[ক] অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত (১৯১৩) এডুইন বেভান-এর ‘Stoics and Sceptics’ বইটির ১১৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

[খ] কর্নফোর্ড তাঁর বইয়ে (১৮৪ পৃষ্ঠা) এই কথাটায় জোর দিয়েছেন – যা আমিও ঠিক বলেই মনে করি। অন্যান্য আয়োনীয়দের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে হেরাক্লিতোসকে নিয়ে অনেক সময়েই ভুল বোঝাবুঝি হয়।

[গ] ভাষ্যান্তরে, "আমরা একই নদীতে পা রাখি, আবার রাখিও না; আমরা আছি, আবার নেইও"

[১] রাসেল ব্যবহার করেছেন incubus শব্দটি। শব্দটার আক্ষরিক অর্থ এমন এক পুরুষ দৈত্য, যারা ঘুমন্ত নারীদের দুঃস্বপ্নে এসে যৌন হেনস্থা করে (ফুসেলির বিখ্যাত ছবিটা মনে করতে পারেন)। নিদ্রা-পক্ষাঘাত (sleep-paralysis) নামে এক রোগ আছে, যাতে ঘুম হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার পরও শরীর অসাড় হয়ে থাকে, কখনও দম বন্ধ হয়ে আসে, কখনও মনে হয় এক দৈত্য বুকের ওপর বসে থাকায় এই অসাড়তা। এই-ই মনে হয় incubus-এর কল্পনার উৎস। লেখার প্রসঙ্গে – প্রাচীন কৃতিত্বের ধ্বজার ওজন একইরকম শ্বাসরোধকারী – এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে মনে হয়।

[২] বার্নেটের বই থেকে নেওয়া হেরাক্লিতোস-এর বাণীগুলির ইংরেজি অনুবাদের সঙ্কলন। যে সিবিল-এর কথা তিনি লিখছেন, তাঁর নিজের লেখাও সেই সিবিলের উচ্চারণের মতোই শোনায়।

[৩] Oracle: অভ্রান্ত ভবিষ্যৎবক্তা। প্রাচীন গ্রিক বিশ্বাসে পৃথিবীর নাভিমূল (Omphalos, ওম্ফালোস) এক পবিত্র পাথর, আর তার পাশেই এক পবিত্র ঝর্ণা – এই দুটিকে ঘিরে তৈরি অ্যাপোলোর মন্দিরটি প্রাচীন গ্রিসের (ধর্মবিশ্বাস-নির্বিশেষে) সবচেয়ে পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত হত। যে কোনো সময়ে এই মন্দিরে একজনই প্রধান উপাসিকা থাকতেন। তাঁর উপাধি – পিথিয়া (Pithya)। তেনার ভর উঠতো, আর সেই ভরের ঘোরে তিনি নাকি নিখুঁত, কিন্তু ধাঁধার থেকেও জটিল সব ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।

[৪] Sibyl, মহিলা ওর্যাকলদের সাধারণ নাম। শব্দটির প্রথম উল্লেখ সম্ভবত হেরাক্লিতোস-এর লেখাতেই।

[৫] শব্দটি বহুবচন। চলতি ইংরেজি নাম - ফিউরিজ় (Furies; Fury-র বহুবচন)। ইংরেজি শব্দটি উন্মত্ত ক্রোধের নামান্তর। এঁরাও তাই। তবে যেখানে সেখানে নিজেদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলেন না—বিচারের ন্যায়দণ্ড যেদিকে দেখায়, সেখানে যান। টাইটান ক্রোনোস (জ়িউসের বাপ) তার নিজের বাপ ইউরেনাসের অণ্ডকোষ কেটে ফেলার ফলে নির্গত রক্ত থেকে এঁদের জন্ম। অন্যায় করলেই এঁদের রোষানলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে পিতৃ-মাতৃহন্তা বা জোচ্চোরদের ওপর আক্রোশ এঁদের কিঞ্চিদধিক—বোধহয় নিজেদের হিংস্র জন্মবৃত্তান্ত তার জন্যে দায়ী।

[৬] শেক্সপিয়রের ৬০ নং সনেট

"Time doth transfix the flourish set on youth

And delves the parallels in beauty’s brow,

Feeds on the rarities of nature’s truth,

And nothing stands but for his scythe to mow:

And yet to times in hope my verse shall stand,

Praising thy worth, despite his cruel hand."

[৭] হেনরি ভনের কবিতা 'The World'

"I saw Eternity the other night,

Like a great ring of pure and endless light,

All calm, as it was bright;

And round beneath it, Time in hours, days, years,

Driv’n by the spheres

Like a vast shadow mov’d; in which the world

And all her train were hurl’d."

চলবে... (এর পরের পর্ব: পার্মিনিদিস)

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।মুখবন্ধ | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (১) | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (২) | খ-১, প-১, বি-খ | খ-১, প-১, বি-গ | খ-১, প-১, বি-ঘ | খ-১, প-১, বি-ঙ | খ-১, প-১, বি-চ | খ-১, প-১, বি-ছ | খ-১, প-১, বি-জ | খ-১, প-১, বি-ঝ | খ-১, প-১, বি-ঞ

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ০১ জানুয়ারি ২০২৫ ০৭:০৮540392

- কি ভালো একটা কাজ যে হচ্ছে! যেদিন বই হয়ে বের হবে, এর এক কপি আমার চাই-ই-চাই, ইঁট পেতে রাখলাম।এইটি বড়ই চমৎকার -

- আমাদের বুঝতে হবে, যে, যুদ্ধ সর্বত্র বিরাজমান আর বিবাদই আসলে ন্যায়বিচার

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, Anirban M)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... dc, kk, দ)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar, r2h)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।