- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-

শোষক ও শোষিতের চরিত্র বোঝার জন্য কোনও পাশ্চাত্য পুঁথির প্রয়োজন হয়নি তাঁর

গৌতম বসু

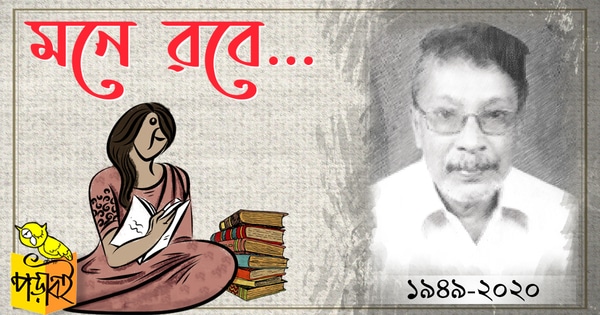

পড়াবই | মনে রবে | ০৪ অক্টোবর ২০২০ | ৩৫০২ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন)  কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। প্রয়াত হলেন সম্প্রতি। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কবিতাকে বাংলা কবিতার দিকে ফিরিয়ে আনার কাজের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ। দৈবশক্তি ও গুহ্যবিদ্যার প্রতি কবির দুর্মর টানের সঙ্গে তাঁর সকল পাঠক পরিচিত। তেমনই আবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে উদ্দীপ্ত তাঁর লেখনী নিরন্তর লিখে গিয়েছে ‘রাজনৈতিক’ কবিতা, জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত। আগামী দিনে পাঠকের উন্মোচনের জন্য বহুস্তরে তাঁর চিন্তাসূত্র সযত্নে রেখে গেছেন নিজের রচনার ভাঁজে-ভাঁজে। লিখছেন কবি গৌতম বসু।

কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। প্রয়াত হলেন সম্প্রতি। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কবিতাকে বাংলা কবিতার দিকে ফিরিয়ে আনার কাজের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ। দৈবশক্তি ও গুহ্যবিদ্যার প্রতি কবির দুর্মর টানের সঙ্গে তাঁর সকল পাঠক পরিচিত। তেমনই আবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে উদ্দীপ্ত তাঁর লেখনী নিরন্তর লিখে গিয়েছে ‘রাজনৈতিক’ কবিতা, জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত। আগামী দিনে পাঠকের উন্মোচনের জন্য বহুস্তরে তাঁর চিন্তাসূত্র সযত্নে রেখে গেছেন নিজের রচনার ভাঁজে-ভাঁজে। লিখছেন কবি গৌতম বসু।

‘স্থান-কাল-পাত্রকে প্রণাম।’

―পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

যুক্তিধর্মের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে মানুষের পক্ষে যেখানে পৌঁছোনো সম্ভব, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল সেই নদীতীরে বাস করতেন। তাঁর যে-কোনো রচনার পঙ্ক্তির ফাঁকে-ফাঁকে গঙ্গার মৃদু বাতাস বইছে; ইট বের-করা কটা সিঁড়ি নেমে গেছে জলের দিকে, অলস ভঙ্গিমায় স্রোতে ভেসে যেতে-যেতে যেখানে এক গাছি গাঁদাফুলের মালা পলিমাটিতে এসে ঠেকেছে, পিছনের পাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ তার খেলার সাথিকে ডেকে চলেছে, আর তারপর, সেই প্রবহমানের সমস্ত কলধ্বনি ঢেকে দিচ্ছে চক্ররেলের গম্ভীর একটানা ধাতব শব্দ। নিমতলার ঘাট থেকে উত্তরে আর-একটু এগোলে কাশীপুরে রতনবাবুর ঘাট; কটাই-বা মাইল এদের মধ্যকার দূরত্ব, অথচ এখানেই গচ্ছিত রয়েছে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের চেতনাবিশ্ব। শোভাবাজারের শিয়রে একটা পরিশ্রান্ত, কাটা ঘুড়ির মতো এতদিন তিনি না-উড়তে পারছিলেন আকাশে, না–নেমে আসতে পারছিলেন মাটিতে; অবশেষে মীমাংসার একটা পথ আপনিই বেরিয়ে এল। সদ্যতরুণ পার্থপ্রতিম একবার লিখেছিলেন: ‘অন্ত্যেষ্টির মতো তুমি এসেছো এবার, হে সুন্দরী।’

সেই কথাটিই যেন ফলে গেল। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কবিতাকে বাংলা কবিতার দিকে ফিরিয়ে আনার কাজের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, প্রাণত্যাগ করলেন।

প্রত্যেক লেখকের মধ্যে তাঁর নিজের রচনার একটা ধারাবাহিক চেহারা সংরক্ষণের লক্ষ্য স্বাভাবিক নিয়মের মতো কাজ করে। সে-ইচ্ছা পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের ক্ষেত্রে বিপরীত দিকে সদাসক্রিয় থাকত; নিজের নয়, অন্যদের, তাঁর সমবয়সী বন্ধুদের এবং, বিশেষ করে অজ্ঞাতকুলশীল কনিষ্ঠজনদের কৃশকায় বইগুলি পতাকার মতো ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তিনি নিজের আয়ুক্ষয় করেছেন। তাঁর শুভার্থীরা জানেন, নিজের লেখা গ্রন্থিত করার প্রতিটি প্রস্তাব কী সীমাহীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হত, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ও ‘কাব্যসংগ্রহ’র ধারণাগুলি বিষয়ে কী প্রবল ছিল তাঁর বিরূপ মনোভাব। অতিজনপ্রিয় ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থমালার একটি ব্যক্তিগত নামকরণ করে তিনি বিশেষ আমোদ অনুভব করতেন। তাঁর বিচারে এগুলি সবই ‘প্রেষ্ঠ কবিতা’; এই অলীক শব্দটি টেনে বড়ো করলে দাঁড়ায় ‘লেখকের প্রিয়, অগত্যা “শ্রেষ্ঠ’’ ’। ‘কাব্যসংগ্রহ’র প্রতিশব্দ ‘হোল্ডঅল’; এটি বাঙালি পর্যটকের অতিপ্রিয়, সুবিশাল এবং অধুনালুপ্ত এক গাঁটরি বিশেষ, যা রেলস্টেশনে লাল জামা-পরা তল্পিবাহকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হত, এবং বালকপুত্রের হাত ধরে টানতে-টানতে, বাবু যার পিছু-পিছু ধেয়ে চলতেন। প্রকাশন জগতের পক্ষে প্রীতিকর নয় এই ব্যাখ্যা ও শব্দগুচ্ছ, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, ওজঃ স্তিমিত হওয়া এবং বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, বাস্তব অবস্থা তিনি বাধ্যত মেনে নিয়েছিলেন। জনমতের কাছে অবশেষে পরাস্ত হলেও, তাঁর বিপরীতমুখী অভিমতটি কিন্তু প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি কাব্যগ্রন্থ, তা সে যতই কৃশকায় হোক, একা দণ্ডায়মান এবং অনন্য এক পাঠ্যবস্তু, তাকে ওই লেখকের অন্য বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দিলে বইটির স্বাতন্ত্র্য ক্ষতিপ্রাপ্ত হওয়া অনিবার্য। সুবিধার দোহাই দিয়ে রসহানি মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

নিজের লেখা গ্রন্থিত করার ক্ষেত্রে তাঁর উদাসীনতার পরিণাম অশুভ প্রমাণিত হয়েছে। ডিসেম্বর ১৯৭০-এ প্রথম প্রকাশিত ‘দেবী’র ৩১টি কবিতা, অগাস্ট থেকে নভেম্বর ১৯৭০, মাত্র চার মাসের সময়সীমায় রচিত, তার আগের অনধিক পাঁচ বছরের রচনা, বর্তমান পরিস্থিতিতে, অবলুপ্ত বলে ধরে নিতে হবে। ‘দেবী’ প্রকাশের সময়ে পার্থপ্রতিমের বয়স মাত্র একুশ বছর; ভাবনায়, কাব্যভাষায়, ছন্দপ্রয়োগে তিনি তখনই যে পরিণত কবিমনের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার পূর্বসূত্র খুঁজে বার করা আজ আর সম্ভব নয়। ১৭ টি কবিতা সম্বলিত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যপুস্তিকা ‘রাত্রি চতুর্দশী’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৩-তে, এবং এ-বইয়েরও প্রায় সব কবিতা ১৯৮২-১৯৮৩-র রচনা। ১৯৮৪-তে প্রকাশিত তৃতীয় পুস্তিকা ‘টেবিল, দূরের সন্ধ্যা’য় ধরা রয়েছে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩-র মধ্যে রচিত মাত্র ১৭ টি কবিতা। ফলত, ১৯৭০ থেকে ১৯৮২, এই সুদীর্ঘ সময়ের অগণিত কবিতা অগ্রন্থিত অবস্থায় সেই সময়ের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আজও ছড়িয়ে রয়েছে। শুভার্থীদের দেওয়া লেখকের আশ্বাস অনুসারে, সেই সব লেখার প্রেস কপি অথবা কাটিং চটের থলিতে নিরাপদে রক্ষিত আছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। কেউ কোনোদিন, সেই চটের থলি/থলিগুলি প্রত্যক্ষ করেননি। এমনই অসাবধানী এক পথিক ছিলেন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল।

দৈবশক্তি ও গুহ্যবিদ্যার প্রতি কবির দুর্মর টানের সঙ্গে তাঁর সকল পাঠক পরিচিত। যাঁরা যুক্তিবাদী তাঁরা তাঁর রক্তাক্ত কবিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না, আবার দৈবে তাঁর অটল আস্থাও গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় কোথাও মৃদু কৌতুক মিশে থাকে, কোথাও-বা প্রসঙ্গটি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কবি তাঁর অভিমত প্রকাশে স্বচ্ছ ও নির্ভীক। তিনি বলেছেন ‘... মূর্খকে কেবল দৈব বোঝে’। এই বাক্যাংশটি পাঠক নিজগুণে বিচার করবেন, আমরা কবিতাটি তুলে ধরলাম:

বাসাবদল

বসন্ত, মূর্খের মতো আমিও ভেবেছিলাম প্রেম

পথ ক’রে নেবে নিজে― সকলেই চেনে তাকে, হাসি

উপহার দেয়, জানে, তার রূপ সিন্ধুর সফেন

বাতাস, কিরণকৃপা, ঝাউ; এইজন্য পুনর্বাসী

হয় লোকে, বহু কিছু জানার পরেও। ― পদব্রজে

আছি আজ। ―প্রেম নয়, মূর্খকে কেবল দৈব বোঝে।

মার্চ ১৯৮৪ [‘পাঠকের সঙ্গে, ব্যক্তিগত’ /২০০১]

কবি তাঁর অনেক পঙ্ক্তি এমন ভাবে লিখে গেছেন যে, তাকে নানভাবে গ্রহণ করবার পরিসর লোকানো থাকে। সেই সূত্র ধরে এই পঙ্ক্তিটির দ্বিমুখী নিহিতার্থে পৌঁছোতে পারা যায়, অর্থাৎ, এক, কেবল দৈবই মূর্খকে বোঝে, এবং, দুই, কেবল মূর্খ ব্যক্তিই দৈবশক্তির পরিচয় পেতে পারেন। বস্তুত, মূর্খব্যক্তি হয়তো শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবেন না কোনোদিন, কিন্তু দৈবানুগ্রহে প্রজ্ঞাবান হয়ে–ওঠার সমস্ত পথ তাঁর জন্য উন্মুক্ত। শিক্ষা আর প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থপ্রতিম প্রজ্ঞাকেই বেছে নিয়েছেন, লিখেছেন:

যে দুর্গা বৈশ্যসুবর্ণ

ছাগবলি দেখিবার পর, বলি যে মণ্ডপে হয় সেইরূপ দুর্গাপূজাস্থলে আমি যাই না শুনিয়া তিনি হাস্য করিলেন, বলিলেন, ‘আর আমি যেখানে বলি হয় না সেখানে যাই না। এসো আমার বাসায় বিকেলে, বুঝিয়ে দেব।’

তখন ১৯৬১, পিতৃপক্ষ চলিতেছে। আমাদেরই পাড়ার প্রান্তে, একটি অধুনালুপ্ত খাটালের পাশে তাঁহার বাসা। এই খাটালটি দুর্বৃত্ত বলিষ্ঠদের জন্য বহুশ্রুত ছিল, গৃহস্থরা ইহার পাশে থাকিতে চাহিতেন না। কিন্তু এই সংস্কৃতজ্ঞ একমাত্র সঙ্গী এক তরুণ ভৃত্যকে লইয়া থাকিতেন। আমরা স্থানীয় সমবয়স্ক বালকদের গল্পে শুনিতাম, যে রাত্রে, এই খাটাল হইতে, স্ত্রী-কণ্ঠের ‘আঁ-আঁ-আঁ-ক্’ শব্দ শোনা যায়।

বিকালে পৌঁছিয়া দেখিলাম, এক ভদ্রলোককে তিনি বলিতেছেন, ‘তা নীলিমা তাহলে গোমুখের কাছাকাছি গুহায় ব’সে সাধিকা-সন্ন্যাসিনী হয়ে গেল। পশ্চিমে, সুপথ্যে চেহারা-ও দিব্যি হয়েছে বলছ― না, সাধনার কথা তুলো না। দুর্গমে দুঃখপ্রাপ্যা দুর্গা থাকেন, গোমুখ জায়গাটা দুর্গম ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত দুর্গম কোথায় নেই? সমতল মানেই সুগম? ওহে, পাঁকের মতো দুর্গম কোন্ জিনিসটা? তা তোমার নীলিমার উত্তর দেশীয় সিধি সিদ্ধি অন্তত হবেই।’ নীরব, দ্বিমত-প্রতীয়মান ভদ্রলোকটি বিদায় লইলে, তিনি দুর্গাকাহিনী বলিলেন। ‘সিংহটা কে বল তো খোকন? সিংহ হচ্ছেন সাক্ষাৎ হরি। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর পিঠে দুর্গা ছিলেন, মহিষাসুরকে মারতে তাঁর সব অস্ত্রই ব্যর্থ হচ্ছিল। তারপর তিনি সিংহের পিঠ থেকে নেমে এসে, অসুরের উপরেই চড়লেন। এইবার অসুর কাবু হতে, শূলটা তার বুকে ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অসুরের গলা খাঁড়া দিয়ে কেটে দিলেন। শূল কে দিয়েছিলেন?’ আমি বললাম, ‘রুদ্র।’ ‘খাঁড়া?’ ‘কাল।’‘তাহলে কি বুঝলে? কাল আর রুদ্র যার সঙ্গে থাকেন, তিনিই সফল হন। আর হরি যাঁর সঙ্গে থাকেন, তাঁর সব থেকেও সিদ্ধি হয় না―এমন কি রোজ অন্ন না-ও জুটতে পারে! আর এ-দেশে তো সব দুর্গাই সিংহের ’পর পা রেখে, খাঁড়াটা হাতেই থাকে তালপাতার পাখার মতো, তায় আবার যদি বলিটা-ও না হয়’―

শোষক ও শোষিতের চরিত্র বুঝিবার জন্য, ইহার পর, আমার আর কোনও পাশ্চাত্য পুঁথির প্রয়োজন হয় নাই।

১৪.৯.৯৭ [‘পাঠকের সঙ্গে,ব্যক্তিগত’/২০০১]

এই লেখাটি উদ্ধার করবার একটি কারণ আমরা ইত্যবসরে উল্লেখ করেছি, কবি যেহেতু যুক্তিধর্মে আস্থাহীন, সেহেতু ঘোষিতভাবেই তিনি মূঢ়, দৈবানুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এমন দিন হয়তো আসবে যেদিন স্পষ্ট বোঝা যাবে, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল কেন মূঢ় হতে চেয়েছিলেন, কেনই-বা দৈবানুগ্রহের রজ্জু ধ’রে ধুলোকাদায় ব’সে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

অন্য একটি কারণেও আমরা ‘যে দুর্গা বৈশ্যসুবর্ণ’ শীর্ষক কবিতাটি তাঁর জীবনের অতিবিশিষ্ট একটি লেখা ও প্রস্থানভূমি (পয়েন্ট অফ্ ডিপার্চর) রূপে শনাক্ত করতে চাই। ২০০৭ সালে তাঁর পঞ্চম কাব্যপুস্তিকা ‘ধর্মপুত্র, এখানে আসুন’ প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর পাঠকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল শাশ্বতসন্ধানী, তিনি কেন, একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীর মনের ভাষা ব্যবহার করবেন? সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলন তাঁকে দিয়ে এতগুলি ‘কাব্যগুণ’ বর্জিত লেখা লিখিয়ে নেবে, এটা অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ‘নন্দীগ্রামের শহীদ ও যোদ্ধাদের’―এমন একটি উৎসর্গপত্র বহন করে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল তাঁর পূর্ববর্তী বই প্রকাশের ছ-বছর পরে সহসা জনসমক্ষে উপস্থিত হবেন, এটা অনেকের দৃষ্টিতে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। অনেকে হয়তো ভেবেছিলেন, এটি তাঁর কাব্যাদর্শ থেকে সাময়িক স্খলন, অচিরেই বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠে কবি তাঁর পূর্বপরিচিত জগতে, এমনকি, হয়তো সনেটচর্চাতেও ফিরে যাবেন। তেমন কিছুই ঘটল না, বরং তাঁর লেখনী যেন আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে একের পর এক ‘রাজনৈতিক’ কবিতা লিখে চলল, যা তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

আমরা, পাঠকরা, বহু ক্ষেত্রে নিজেদের প্রত্যাশা লেখকের কাজের উপর প্রতিস্থাপন করি, এবং সংঘাতের একটা পরিবেশ তৈরি হয়। আমাদের উন্মোচনের জন্য লেখক তাঁর সমস্ত চিন্তাসূত্র তাঁর রচনার ভাঁজে-ভাঁজে সযত্নে রেখে গেছেন, কিন্তু ধৈর্যের অভাবে তা আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের ভাবনায় ও লিখনে প্রকৃতপক্ষে কোনো অসংগতি অথবা বিচ্যুতি নেই; তাঁর আরাধ্য দেবী সিংহের পিঠ থেকে নেমে এসে অসুরের ঘাড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, রুদ্র এবং কাল এবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। স্বভাবতই তাঁর কবিতার বাইরের চেহারা অচেনা বলে বোধ হচ্ছে। ভাবতে ভালো লাগছে, গঙ্গার ঘাটের পিছনের চক্ররেলের গম্ভীর একটানা ধাতব শব্দ দূরে চলে গেলেই আমরা আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাব।

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | 2409:4060:2e8d:f0c6::ed89:***:*** | ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ ২০:০৮101001

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | 2409:4060:2e8d:f0c6::ed89:***:*** | ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ ২০:০৮101001গৌতম বসুর নিবন্ধটিতে ছোটো একটি প্রমাদের সংশোধন করা গেলে ভালো হয়। 'রাত্রি চতুর্দশী'তে রচনাসংখ্যা ১৪টি, মোট ষোলো পৃষ্ঠার পুস্তিকায়। সম্ভবত টাইপিং এরর হয়ে সেটি ১৭ হয়েছে। পরের সংগ্রহ 'টেবিল, দূরের সন্ধ্যা'য় রচনাসংখ্যা মোট ১৭। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ১৭ লক্ষ করে আপনাদের গোচরে আনার জন্য এটুকু লিখতে হল। আর একটা কথা, ' রাত্রি চতুর্দশী'তেও পরের পুস্তিকার মতোই ১৯৭৭-এ লিখিত 'রুদ্রপুরুষ'(২০/১/৭৭) নামে একটি রচনা আছে।বাকি সব ১৯৮২-৮৩-র ভেতরই লেখা। যা হোক, সুলিখিত রচনাটির জন্য লেখক গৌতম বসু এবং তার প্রকাশক হিসেবে আপনাদেরও আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন করি।

শুভেচ্ছা-সহ,

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপাড়া, হুগলি।

গৌতম বসু | 223.236.***.*** | ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ ০৬:৩১101321

গৌতম বসু | 223.236.***.*** | ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ ০৬:৩১101321আমার লেখাটি পড়বার জন্য শ্রী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-কে ধন্যবাদ জানাই ।

১।তিনি ঠিকই ধরেছেন ,'রাত্রি চতুর্দশী' শীর্ষক কাব্যপুস্তিকায় কবিতার সংখ্যা ১৭ নয় ১৪ । টাইপ করতে গিয়ে ভুলটি আমিই ক'রে

বসেছিলাম । দোষ সম্পূর্ণ ভাবে আমারই ।

২। 'রুদ্রপুরুষ'ও যে ১৯৮২-৮৩র রচনা এমন প্রস্তাব আমি করি নি । 'রাত্রি চতুর্দশী' সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম

' এ-বইয়েরও প্রায় সব কবিতা ১৯৮২-১৯৮৩-র রচনা।'

উত্তর দিতে দেরি করার জন্য আমি দুঃখিত।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, dc, kk)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।