- বুলবুলভাজা পড়াবই প্রথম পাঠ

-

মায়েদের বলা মিথ্যে গল্পগুলোঃ পাঠ-প্রতিক্রিয়া

রঞ্জন রায়

পড়াবই | প্রথম পাঠ | ১৩ নভেম্বর ২০২২ | ৬১৫৯ বার পঠিত | রেটিং ৪ (২ জন)

[বইটির নাম “Lies Our Mothers Told Us—The Indian Woman’s Burden”; লিখেছেন নীলাঞ্জনা ভৌমিক।]বন্ধুরা বলেন--একুশ শতকে ভারতের মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে। আমাদের সমাজে পিতৃতন্ত্রের ভিত এখন অনেক দুর্বল, থাম গুলোয় ফাটল দেখা দিচ্ছে। মেয়েরা এখন পুলিশ- মিলিটারি- প্রশাসন - সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সবেতেই উঁচু পদে বসছেন।

তাই কি? একজন ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বা একজন এ পি জে আবদুল কালামের রাষ্ট্রপতি হওয়ার উদাহরণ দেখে কি ভারতে মেয়েদের এবং অল্পসংখ্যকদের বাস্তবিক অবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত টানা যায়?

আইনের চোখে তো মেয়েরা পুরুষের সমান—সেই সংবিধান প্রণয়নের দিন থেকেই। রয়েছে নারীপুরুষের ভোট দেবার সমান অধিকার। কিন্তু গাঁয়ের দিকে ক’জন ঘরের বৌ নিজের ইচ্ছের ক্যান্ডিডেটকে ভোট দিতে পারে? বেশির ভাগের ভোট দেবার নির্ণয় কী আগে ভাগে পরিবারের কর্তাব্যক্তিটি ঠিক করে দেন না?

আচ্ছা, দেশের জনসংখ্যায় নারী -পুরুষের অনুপাতের কী অবস্থা? পিউ রিসার্চ সেন্টারের রিপোর্ট বলছে ইদানীং জেন্ডার গ্যাপ অনেক কমেছে, প্রতি ১০০ জন মহিলা পিছু ১০৮ জন পুরুষ, প্রায় সমান সমান।[1] তাহলে সংসদে নারী-পুরুষ জনপ্রতিনিধির সংখ্যাও প্রায় সমান সমান না হোক, কাছাকাছি হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সমান সমান ছেড়ে দিন, সংসদে ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ সিট রিজার্ভ করার জন্যে সংবিধান সংশোধনের বিল(২০০৮) আজও পাশ হয় নি।

পঞ্চায়েতের জন্যে ১/৩ সীট মহিলাদের জন্য এখন সংরক্ষিত। মহিলারা এখন পঞ্চায়েত-প্রধান বা সরপঞ্চ হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে কী হয়? বর্তমান সমীক্ষকের হাতে-গরম অভিজ্ঞতা বলে মহিলা-সরপঞ্চের বদলে তাঁর পতিদেবতা বৈঠকে আসেন। তিনি খরচার জন্যে অনুমোদিত নোটশীটে এবং ব্যাংক থেকে টাকা তোলার চেকে মহিলার দস্তখত করিয়ে নিয়ে আসেন অথবা বৈঠকে উপস্থিত মহিলা সরপঞ্চ হালকা ঘোমটা টেনে কোন রা’ না কেড়ে পতিদেব যা বলেন তাতে সায় দেন। তাই গাঁয়ের দিকে দু’দশক ধরে একটা নতুন শব্দ চালু হয়েছে—‘সরপঞ্চ পতি’।

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমই। এটুকু বলা যায় যে ব্যতিক্রমের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। আশার কথা, এতদিন ম্যারিটাল রেপের অবধারণা নিয়ে কথা বলাই ব্ল্যাসফেমির পর্যায়বাচী ছিল। কিন্তু ইদানীং সুপ্রীম কোর্টের কিছু রায় দেখে (যেমন মেয়েদের স্বেচ্ছায় গর্ভপাতের অধিকার) আশা জাগছে।

আমার পরিচিত দু’জন মেয়ে আইন পড়ার সময় ম্যারিটাল রেপ নিয়ে ফিল্ড স্টাডি করার সময় কথা বলেছিল উকিল এবং পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। তাঁরা ভারতীয় প্রেক্ষিতে ‘ম্যারিটাল রেপ’ ধারণাটিকে পাত্তা দিতে নারাজ।

তাঁদের মতে প্রজাপতির নির্বন্ধে বিয়ে ঠিক হয়েছে।মেয়েটি সপ্তপদী গমন এবং যজ্ঞের মাধ্যমে স্বামীকে নিজের শরীর ছোঁয়ার অধিকার তো দিয়েই দিয়েছে। এ নিয়ে আবার প্রশ্ন তোলা মূর্খতা। কেন?

ওঁদের মতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মেয়েটি স্বামী যখন চেয়েছে তখন দেহদান করেছে—আজ হঠাৎ না করবে? ন্যাকামি?আরে স্বামীর ওই অধিকার তো এত বছরে ব্যভার সিদ্ধ। আজ নতুন কথা বললে সেটা শোনা হবে কেন?

যখন বলা হল—ধরে নিলাম আপনার কথা ঠিক, কিন্তু এত সব সত্ত্বেও কি কোনদিন মেয়েটির শারীরিক ক্লান্তি বা মানসিক যন্ত্রণা (ধরুণ, বাবা-মার অসুখের খবর পেয়ে) তাকে –আজ নয়, বলতে প্রেরিত করতে পারে না? আর তখন স্বামীদেবতাটি নিজের পাওনাগণ্ডা যদি জোর-জবরদস্তি করেন সেটা কি আইনের পরিভাষায় ম্যারিটাল রেপ হবে না?

না, ওঁরা শুনতেই চান না।

কখনও বিশিষ্ট হিন্দি কথাসাহিত্যিক শ্রীমতী মন্নু ভাণ্ডারী তাঁর একটি গল্পে লিখেছিলেন যে অফিসে পুরুষ সহকর্মীরা মহিলার পদোন্নতি সহ্য করতে পারেনা, তাঁর দক্ষতাকে মেনে নিতে পারে না। তাই চাকরিতে এগিয়ে যাওয়া মহিলাকে নিয়ে মুখরোচক দ্বিপদী তৈরি হয়—ইয়া তো বড়ে ঘর কী বেটি, নহীঁ তো অফসর সঙ্গ লেটি।

প্রমোশন পেয়েছে? হয় ক্ষমতাশালী পরিবারের মেয়ে, নয় বসের সঙ্গে শুয়ে।

মনে হয় ওসব স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের বিবর্ণ সাদাকালো ছবি। আজ ওসব অপ্রাসঙ্গিক।

কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের সুরক্ষার জন্যে রয়েছে বিশাখা আইন। অফিসে বড়কর্তাটি নিজের চেম্বারের নিরাপদ ঘেরাটোপে অল্পবয়েসি স্টেনো বা পিএ মেয়েটিকে চেপে ধরে হামলে চুমু খাচ্ছেন—এ ঘটনা আজকাল বিরল।

মজাটা হল এসবই ছেলেদের চোখে দেখা মেয়েদের দুনিয়া। কিন্তু মেয়েদের চোখে? পর্দার ওদিক থেকে দেখলে? মেয়েরা যখন মেয়েদের কথা বলবে? সেই মেয়েরা, যারা না সমাজের উঁচুস্তরের সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের, আর না নীচুতলার খেটেখাওয়া পরিবারের।

বলতে চাইছি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের কথা। আজ ‘মহানগর’ সিনেমার আরতিকে ঘর থেকে বেরিয়ে চাকরি খুঁজতে পরিবারের অন্যদের পূর্ব অনুমতির দরকার হয় না। পারিবারিক বাজেটে বড়সড় যোগদানের ফলে ঘরেলু সমস্যা্র সমাধানে যাদের কণ্ঠস্বর কিছুটা হলেও শোনা হয়, তারা কতটা সফল? কতখানি নিজের জীবন নিয়ে নির্ণয় নেবার অবস্থায় আছেন?

তাঁদের অফিসে কেউ মেয়ে বলে রেয়াত করবে না। মাইনে তো সমান সমান, তাহলে বিশেষ ছাড় কেন? এমনিতেই তো মাসে ক’দিন ভগবানের ভুলে ঘরে থাকে, আবার বাচ্চার মা হবার সময় তিন থেকে ছ’মাস!

তবু ঘরে এসে রান্নার কাজ, ঘর পরিষ্কারের কাজ খানিকটা হলেও সামলাতে তো হবে। বাচ্চাদের হোমটাস্ক করানো? স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, ফেরত আনা? ক’জন বাড়িতে সর্বক্ষণের না হলেও রান্না এবং ঘরের বাকি কাজ, কাপড় ধোয়া, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার ইত্যাদির জন্যে আলাদা আলাদা কাজের মাসি রাখতে পারেন?

তারপর আরও আছে।

রাত্তিরে অবুঝ স্বামী? এখন সন্তান চাই, নাকি কিছুদিন স্থগিত রাখা যায়? কজন চাকরি করা মেয়ে বরের পারমিশন না নিয়ে অফিস থেকে বা ছুটির দিনে নিজের বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা দেখতে বা রেস্তোরাঁয় খেতে যেতে পারেন?

যদি পালটা প্রশ্ন করা যায় যে স্বামীদেবতাটি কি অফিস ফেরত বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে বা মদ খেতে যাবার আগে স্ত্রীর পারমিশন নেন?

কী অ্যাবসার্ড প্রশ্ন! আমার মাইনের টাকায় যদি কখনও সখনও কিছু এদিক সেদিক খরচা করি তার জন্যে বৌয়ের অনুমতি নিতে হবে? মামাবাড়ির আবদার! আর আমরা, আধুনিক প্রগতিশীল পিতা বা পার্টনারের দল কি ঘরের কাজকর্মে হাত লাগাই না? রান্না বা বেবিকেয়ারের ক্ষেত্রে বৌকে সাহায্য করি না?

সত্যিই কি অবস্থা খুব বদলে গেছে?

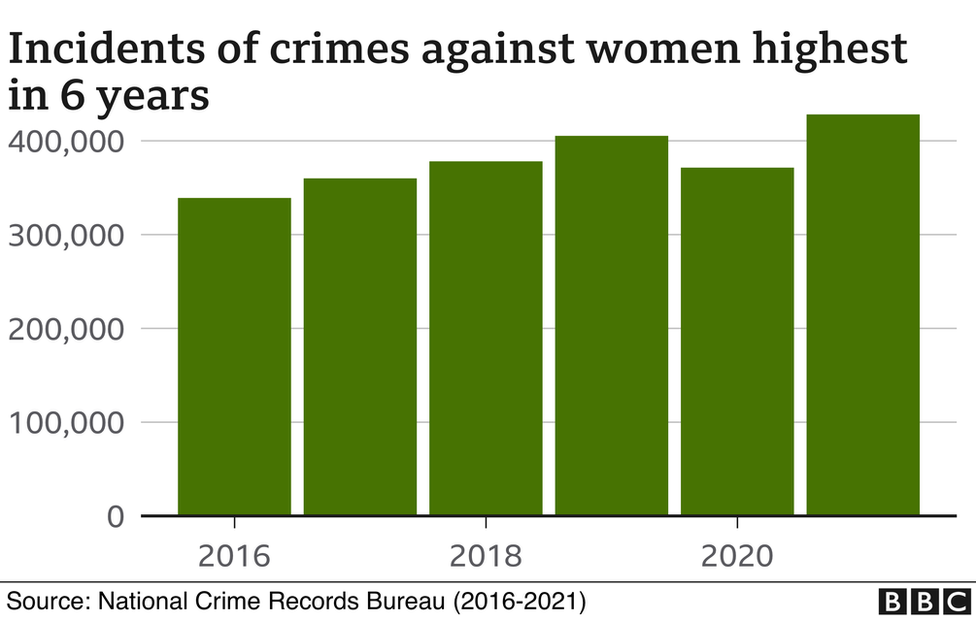

কিছু তথ্য দেখা যাক।

একটি সার্ভে বলছেঃ বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় ভারতবর্ষের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি খেটে মরে। “Women are overworked, underpaid, and more stressed: Deloitte Study’.[2]

ভারত সরকারের ২০১৯ সালের সার্ভেতে দেখা যাচ্ছে মহিলারা প্রতিদিন গড়পড়তা ২৯৯ মিনিট ঘরের কাজে ব্যয় করেন এবং ১৩৪ মিনিট বাচ্চা ও বুড়োদের দেখাশুনোয় (কেয়ার গিভিং ডিউটি)। সেখানে পুরুষের বরাদ্দ গড়ে ৯০ মিনিট ঘরের কাজ আর ৭৬ মিনিট দেখাশুনোর কাজ। [3]

আমাদের দেশে মহিলারা ঘরের কাজের প্রায় ৮২% এবং দেখাশুনোর ২৮% দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে ওই অনুপাতটি যথাক্রমে ঘরের কাজের জন্যে ২৬% থেকে সামান্য বেশি এবং দেখাশুনোর ১৪% মাত্র।[4]

আচ্ছা, ঘরের কাজের যদি মূল্যায়ন করা যায়? মিনিমাম ওয়েজ ধার্য করা যায়? এব্যাপারে আমাদের আদালত কী বলেন?

- মুম্বাই হাইকোর্ট ঘরে বাইরের চাপে ২০১৫ সালে আত্মহত্যা করা প্রিয়ংকার মৃত্যুর দায় থেকে ওর শাশুড়ি এবং স্বামীকে এই বলে অব্যাহতি দিয়েছিল যে ভোর চারটেয় উঠে ঘরের কাজ সেরে বাইরের কাজ করতে বেরিয়ে ফের সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলে মেয়েটিকে ঘরের আরও কাজ করতে বলাকে আদৌ নিষ্ঠুরতা বলা যায় না। এসব তো বিবাহিত তিরিশ বছরের মেয়েটির দৈনন্দিন দায়িত্বের অংশ।[5]

- কর্ণাটক হাইকোর্ট ২০০৬ সালে স্টেট বনাম কৃষ্ণা পরশরাম কেসে বলেন-আলসে এবং ঘরের কাজ করতে অনিচ্ছুক বউকে বারবার ঠিকমত কাজ করতে, কাজে মন লাগাতে এবং শ্বশুরবাড়ির কথা শুনতে চাপ দেওয়া নিষ্ঠুরতা নয়। এর জন্য মহিলাটি আত্মহত্যা করলেও স্বামী এবং শাশুড়ি দায়ী নন।

- কেরালা হাইকোর্ট মনে করে শাশুড়ি যদি ঘরের কাজ করার জন্যে ছেলেবৌয়ের উপর কিছু জোর খাটিয়ে থাকেন (সার্জারির পরও ঘরের কাজ করতে বাধ্য করা, গায়ে হাত তোলা) সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়! [6]

- অথচ দিল্লি হাইকোর্টের রায় বলছে যদি নতুন বৌ নিজের ঘরে চুপচাপ থাকতে চায়, ঘরের কাজে উৎসাহ না দেখায় সেটা শ্বশুরবাড়ির প্রতি বৌয়ের নিষ্ঠুরতার প্রমাণ নয়।[7]

- তবে সুপ্রীম কোর্ট জানুয়ারি ২০২১এর একটি রায়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে আদেশ দেয় যে মহিলাদের ঘরের কাজকে ‘আনপেইড ওয়ার্ক’ ধরে তার মূল্য ঠিক করে ক্ষতিপূরণ দিতে। [8]

অথচ, ১৯৯৮-৯৯ সালের সরকারি সার্ভে মেয়েদের ঘরের কাজকে ‘নন-প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক’ বা অনুৎপাদক শ্রমের পর্যায়ে ফেলেছিল।

হাওয়া বদলাচ্ছে, সুপ্রীম কোর্টের উপরের রায়ের পর বিতর্ক উঠেছে যে কীভাবে মহিলাদের ঘরের কাজ এবং বাচ্চা সামলানোকে ‘আন-পেইড’ কাজ স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের থেকে ন্যাশনাল পলিসি নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে -স্বামীর পকেট থেকে নয়—সরকার থেকে একটি নির্ধারিত টাকা মহিলাদের দেয়া যায় কিনা।

ওসব তো ভবিষ্যতের কথা। কবে ন’মণ তেল পুড়বে আর কবে রাধা নাচবে!

বর্তমান অবস্থাটি কীরকম?

‘Modern Indian women are burdened with so much housework and caregiving that they are leaving their hard-won financial independence, dropping out of schools, and dropping off the labour force. Many women self-identify as housewives but work in low paid jobs in the informal sector, and their struggle with the ‘double shift’ is largely invisible’.[9]

পিটিআই জানাচ্ছে যে একটি ন্যাশনাল পোর্টালে ২০২১ সালে নাম রেজিস্ট্রি করা ৪০ মিলিয়ন ইনফর্ম্যাল বা অনিয়মিত শ্রমিকের মধ্যে আদ্দেকের বেশি মহিলা।

‘These women soldier on, unhappy, stressed, and overworked, knowing they deserve better, that they deserve more, that they need help, but not knowing how, or whom to ask’.[10]

হ্যাঁ, ওই মহিলারা তাঁদের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, অসুখী মন এবং ভাঙা স্বপ্নের ভার বহন করে খেটে চলেন উদয়াস্ত, ঘরে-বাইরে। অভিনয় করেন তথাকথিত ভাল নারী, ভাল বৌ, ভাল মা হবার। আর নিজেকে কুয়াশায় ঢেকে গড়ে তোলেন এক মহিমামণ্ডিত জ্যোতির্বলয়।

দেখেছ, কী ভাল! হাসিমুখে ঘরে-বাইরে কেমন সামাল দিয়ে চলছে। মডার্ন হলে কী হবে, আমাদের দেশের কালচার, সনাতন ঐতিহ্য সব মেনে চলে।

তোর আর কি চিন্তা! অমন গুণের বৌ পেয়েছিস, হিংসে হয়। আমার না, কী আর বলব, সবই তো বুঝিস।

সত্যি মাসীমার কত গুণ!

আরেকটি ব্যাপার ঘটে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল ধরে নিয়ে অনেক মেয়ে চাকরি ছেড়ে ফের হাউস ওয়াইফ হয়ে যান, নিজের পড়াশুনো, অনেক পরিশ্রমে গড়ে তোলা ক্যারিয়ার ছেড়ে দিয়ে ‘পুনর্মুষিকঃ ভব’ হয়ে সেটাকেই তাঁর নিয়তি বলে মেনে নেন।

কিন্তু তাঁর অন্তর্মন কি সেটা স্বীকার করে? সেটা জানতে হলে আমাদের শুনতে হবে মেয়েদের কথা, উদারহৃদয় পুরুষ স্বামী বা সন্তানের মুখে নয়, তাঁদের অন্তরঙ্গ আলাপন, মন খুলে বলা গোপন কথাগুলো।

এত সাতকাহন বলার একটাই কারণ। ইদানীংকালের লেখা একটি বই আমাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছি যে ঘরের কাজে সামান্য যতটুকু সাহায্য করি বা টেনশন ভাগ করে নেওয়ার ভান করি, সেটা ভানই। যেটা হওয়ার কথা ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক –সেটাকে নিজের বিশেষ ব্যতিক্রমী ভূমিকা বলে বিশ্বাস করি এবং তার জন্যে ভ্যালিডেশন এবং সার্টিফিকেট আশা করি। একটুখানি কৃতজ্ঞতাও কি?

বইটির নাম “Lies Our Mothers Told Us—The Indian Woman’s Burden”; লিখেছেন নীলাঞ্জনা ভৌমিক। এতে কুড়িটি পরিচ্ছেদে মধ্যবিত্ত মহিলারা নিজেদের এই ঘরে বাইরে খেটে মরা এবং মুখ বুজে ‘গুড কন্ডাক্টের’ সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রবঞ্চনার কথা তাদের নিজেদের ভাষায় বলেছেন।

প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক এবং নারীবাদী আন্দোলনের প্রধান মুখ কমলা ভাসিন বলতেন—মেয়েরা কবে মুখ ফুটে নিজেদের কথা বলবে?

এই বই সেই জিজ্ঞাসার উত্তর।

নীলাঞ্জনা সততার সঙ্গে এই আখ্যান শুরু করেছেন তাঁর মায়ের ইন্টারভিউ দিয়ে। মা ছিলেন পুলিশ কনস্টেবল। চাকরি করতেন, সেখানেও গঞ্জনা শুনতেন এবং প্রমোশন নিতেন না। নিলে তাঁর ট্রান্সফার হবে, অথবা বেশি বেশি কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। রাতবিরেতে এমার্জেন্সি কল অ্যাটেন্ড করত হবে। ঘড়ি ধরে সময়ে বাড়ি ফেরা হবে না।

তাহলে তাঁর দুই মেয়েকে দেখাশুনোর দায়িত্ব কীভাবে পালন করবেন? যদিও ঘরে উদারহৃদয় স্বামী বর্তমান।

নীলঞ্জনার মা খালি একবারই তাঁর স্বামীদেবতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন—মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে হায়ার স্টাডিজ এর অনুমতি এবং সাহায্য চাই। ওরা যতদিন ইচ্ছে পড়ুক , নিজের পায়ে দাঁড়াক।

ফলে নীলাঞ্জনারা দুইবোনই আজ প্রতিষ্ঠিত।

উনি নিজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস রেডিও, লণ্ডন; টাইম ম্যাগাজিন, ওয়াশিংটন পোস্ট, আল জজিরা ইত্যাদি মিলিয়ে একুশ বছরের সাংবাদিক জীবন। জেন্ডার ইস্যু এবং উন্নয়নের বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে প্রতিবেদনের ফলে তিনটে আন্তর্জাতিক পুরষ্কার পেয়েছেন।

আলেফ বুক কোম্পানি থেকে প্রকাশিত এবং রূপা পাবলিকেশন দ্বারা ভারতে প্রচারিত এই হার্ডকভার সুমুদ্রিত ও গ্রন্থিত বইটির দাম ৬৯৯ টাকা।

বইটি ছেলেদের বেশি করে পড়া উচিত।

কারণ আমার এন জি ও বন্ধু রাণু ভোগলের মতে নারীমুক্তি আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য তার সঙ্গী পুরুষকে ক্রমাগত সচেতন করা যে হাজার বছরের সুবিধাভোগী অবস্থানের ফলে তারা কত বর্বর এবং সংবেদনহীন হয়ে পড়েছে। পিতৃতন্ত্রের অনেক গোপন এবং প্রকাশ্য এজেন্ডাকেই তারা স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক অধিকার বলে মনে করে।

[1] দ্য ইকনমিস্ট, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

[2] Business Standard, 19 May, 2021.

[3] Ministry of Statistics & Programme Implementation, ‘NSS Report: Time Use in India-2019, PIB Delhi, 29 September, 2020.

[4] Ibid.

[5] ইকনমিক টাইমস, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

[6] ঐ, ৩০ মে, ২০২০।

[7] ন্যাশনাল হেরাল্ড, ২ জুলাই, ২০২০।

[8] হিন্দুস্থান টাইমস, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।

[9] নীলাঞ্জনা ভৌমিক, ‘লাইজ আওয়ার মাদার্স টোল্ড আস’, pp. xi.

[10] ঐ; pp. xi.

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনজেগে থাকা - নবীনআরও পড়ুনপষ্ট কথা - Anindya Rakshitআরও পড়ুনপোর্তুগীজ ও মানসোল্লাস - অরিনআরও পড়ুনছায়া ও মুখশ্রী - albert banerjeeআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ১২

kaktarua | 192.82.***.*** | ১৫ নভেম্বর ২০২২ ০২:১৫513797

kaktarua | 192.82.***.*** | ১৫ নভেম্বর ২০২২ ০২:১৫513797- ভালো লাগলো। এরকম বই আরো আরো প্রকাশ্যে আসুক।

anindita | 103.212.***.*** | ১৬ নভেম্বর ২০২২ ১৯:২১513836

anindita | 103.212.***.*** | ১৬ নভেম্বর ২০২২ ১৯:২১513836- বুঝতে পারছি যে ঘরের কাজে সামান্য যতটুকু সাহায্য করি বা টেনশন ভাগ করে নেওয়ার ভান করি, সেটা ভানই। যেটা হওয়ার কথা ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক –সেটাকে নিজের বিশেষ ব্যতিক্রমী ভূমিকা বলে বিশ্বাস করি এবং তার জন্যে ভ্যালিডেশন এবং সার্টিফিকেট আশা করি।এই চেতনা পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক আর তার ফল মেয়েদের দৈনন্দিন যাপনে অনুভূত হোক এই আশা রইলো।

PM | 118.179.***.*** | ১৭ নভেম্বর ২০২২ ০৯:২২513845

PM | 118.179.***.*** | ১৭ নভেম্বর ২০২২ ০৯:২২513845- " কিন্তু এত সব সত্ত্বেও কি কোনদিন মেয়েটির শারীরিক ক্লান্তি বা মানসিক যন্ত্রণা (ধরুণ, বাবা-মার অসুখের খবর পেয়ে) তাকে –আজ নয়, বলতে প্রেরিত করতে পারে না? আর তখন স্বামীদেবতাটি নিজের পাওনাগণ্ডা যদি জোর-জবরদস্তি করেন সেটা কি আইনের পরিভাষায় ম্যারিটাল রেপ হবে না? " ----রঞ্জনদা --- এটার পক্ষে বা বিপক্ষে ওপিনিয়ন ফর্ম করতে পড়ছি না বলে সমস্যায় আছি ।যেখানে এই আইন আছে সেখানে লিগ্যালি মেরাইটাল রেপ কিভাবে প্রমাণ হয় কোর্টে ? কিভাবে প্রমাণ হয় ৩৬৪ দিন সহমত এর ভিত্তিতে সহবাস হয়েছিল কিন্তু ২২১ তম দিনে সহমত ছিল না ? হাসব্যান্ড কিভাবে প্রমাণ করবে যে সে নির্দোষ . সেকি বিছানায় যাবার আগে পার্টনারের সই নেবে রোজ সম্মতিপত্রে ?আসলে ৪৯৮এ r মারাত্মক অপব্যবহার এর পরে আইনের আগে তার সেফগার্ড গুলো জানা জরুরি। আপনার আইনি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বলে আপনি ভালো ভাবে বোঝাতে পারবেন

স্বাতী রায় | 117.194.***.*** | ১৭ নভেম্বর ২০২২ ২৩:২২513858

স্বাতী রায় | 117.194.***.*** | ১৭ নভেম্বর ২০২২ ২৩:২২513858- থ্যাংক ইউ। এই বইটার কথা আগে কক্ষনো শুনিনি। মনে হচ্ছে পড়তে হবে।

-

Ranjan Roy | ১৯ নভেম্বর ২০২২ ২০:৩০513894

- PMআজ আপনার পোস্ট দেখলাম।মোদ্দা কথা, আদালতের দরজায় যাওয়ার চেয়েও নিজেদের মূল্যবোধ, এবং পরিবারের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের।যার প্রভাব আমাদের পরের প্রজন্মের উপরও পড়বে।না, স্বামীকে বিছানায় যাওয়ার আগে রোজ স্ত্রীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার দরকার নেই।যেটা দরকার, মহিলা 'নো' বললে আমরা পুরুষেরা যেন সেটা মেনে নেই। জোর জবরদস্তি না করি, এইটুকুই। ওদের শরীরকে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড না মনে করি।--নো মীন্স্ নো, ব্যস!আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন-- যদি মিথ্যে অভিযোগ করে?কেন করবে? আমি যদি ওর ইচ্ছে অনিচ্ছেকে সম্মান করি, তাহলে আমার পার্টনারও আমাকে সম্মান করবে। মতভেদ বা ঝগড়া হলেও ওই অভিযোগ করবে না, অন্য অভিযোগ করবে।মেয়েরাও মানুষ।আসলে আমরা (সমাজ/কম্যুনিটি) উল্টোটাই নর্মাল ধরে নিয়েছি যে!আর আইনের অপব্যবহার! সে তো সব আইনেই হতে পারে এবং হয়, তাতে আইনের ভিত্তিটি মিথ্যে হয়ে যায় না।একই ছুরি দিয়ে সার্জনের অপারেশন এবং গলা কাটা দুটোই হতে পারে।যেমন বিয়ে হলে ডিভোর্সও হতে পারে। সেই আশংকায় কি আমরা বিয়ে এড়িয়ে যাই? বা দুর্ঘটনার ভয়ে গাড়ি চড়ি না?

র২হ | 96.23.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০১:৫৬513903

র২হ | 96.23.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০১:৫৬513903- কোন কাগজে বেরিয়েছে তথ্যগুলি বোঝা গেল না। আবার রিপাবলিক টিভির লিংক।ভালোই।এদিকে

- Ranjan Roy | ১৯ নভেম্বর ২০২২ ২০:৩০

- "...

কেন করবে? আমি যদি ওর ইচ্ছে অনিচ্ছেকে সম্মান করি, তাহলে আমার পার্টনারও আমাকে সম্মান করবে। ..."

এমন বক্তব্য একটা উদ্ভট ও বিপজ্জনক স্লিপারি স্লোপ। সব কাজ অপর পক্ষের কাজের প্রতিক্রিয়া দিয়ে হিসেব করলে গার্হস্থ্য হিংসা "কেন করবে?"রও যুক্তি খোঁজা হবে।কেন করবে বা যদি করে সেটা অন্য জিনিস। পাঁচটা অপব্যবহারের জন্যে পঁচানব্বইজন ভিক্টিমকে যেন নিরুপায় হয়ে বসে না থাকতে হয় সেটা লক্ষ্য।

NCRB | 2601:5c0:c280:d900:3017:94c1:8cd9:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৩:০৬513916

NCRB | 2601:5c0:c280:d900:3017:94c1:8cd9:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৩:০৬513916

ব্যাস | 185.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৩:১৬513918

ব্যাস | 185.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৩:১৬513918- এই টইটাকেও দীপ চাড্ডি মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিল

বাহ | 2405:8100:8000:5ca1::8b:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৭:৫০513920

বাহ | 2405:8100:8000:5ca1::8b:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৭:৫০513920- যে কোন লেখাকে ধাপার মাঠ বানিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে দীপহারামির জোড়া নেই। শুয়োরের পুতের এক লাইন নিজে লেখার ক্ষমতা নেই এদিকে বুকভরা ঘেন্না আর বিদ্বেষ। এটাকে পোঁদে লাথি মেরে না ভাগালে কোন লেখা সুস্থ থাকবে না।

dc | 2401:4900:1f2a:4853:c8d3:c123:a236:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৭:৫৪513921

dc | 2401:4900:1f2a:4853:c8d3:c123:a236:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৭:৫৪513921- রিপাবলিক টিভির লিংকও পোস্ট করা হয়! আস্তাকুঁড় টিভি নাম দিয়ে পোস্ট করলেই তো হয়

আশ্চর্য্য | 2402:3a80:1cd3:a082:478:5634:1232:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৯:২৯513922

আশ্চর্য্য | 2402:3a80:1cd3:a082:478:5634:1232:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৯:২৯513922- বাহ | 2405:8100:8000:5ca1::8b:79df | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০৭:৫০513920

- যে কোন লেখাকে ধাপার মাঠ বানিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে দীপহারামির জোড়া নেই। শুয়োরের পুতের এক লাইন নিজে লেখার ক্ষমতা নেই এদিকে বুকভরা ঘেন্না আর বিদ্বেষ। এটাকে পোঁদে লাথি মেরে না ভাগালে কোন লেখা সুস্থ থাকবে না।

----এসে গেছে গুরুর পোষা ট্রোল।দীপ, কিছু তথ্য দিয়েছে।অস্বাভাবিক কিছু নয়।ইন্ডিয়ার নামী সংবাদ মাধ্যম ও সরকারি ডেটা আছে।ট্রোল , দেড় টাকা পেয়ে অমনি খিস্তি দিতে শুরু করেছে।এর পোস্ট গুরু মুছবে না।

হে হে | 2a03:e600:100::***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১১:৩৬513925

হে হে | 2a03:e600:100::***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১১:৩৬513925- চাড্ডিরা বাই ডিফল্ট মিসোজিনিস্ট সেক্সিস্ট। দীপচাড্ডী আর স্যাঙাৎ্রাও তার থেকে আলাদা কিছু নয়। এদিক ওদিক থেকে কপিপেস্টের আমাশায় ভাল লেখা নষ্ট করাই এদের পেটের ভাত গ্লাসের গোমুত যোগায়।তাই দুটাকার আঁটিসেল নেমে পড়েছে।

dc | 223.228.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১১:৫৩513928

dc | 223.228.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১১:৫৩513928- দীপ, আপনাকে ব্যক্তিগত আক্রমন কোথায় করলাম? আমি বললাম য্র রিপাবলিক টিভির লিংক আস্তাকুঁড় টিভি নাম দিয়েও পোস্ট করা যেতো। বা চাড্ডি টিভির নাম দিয়ে। কারন ওটা চাড্ডিদের দ্বারা বানানো চ্যানেল, ফর চাড্ডিস। না, বক্তব্য শুনিনি। রিপাবলিক টিভির প্রোগ্রাম দেখে ছেচল্লিশ মিনিট নষ্ট করার মতো সময় নেই।

dc | 2401:4900:265a:47fa:bc59:e745:9aba:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১২:১০513931

dc | 2401:4900:265a:47fa:bc59:e745:9aba:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১২:১০513931- আমি বললাম রিপাবলিক টিভির লিংক আস্তাকুঁড় টিভি বা চাড্ডি টিভি নাম দিয়েও পোস্ট করা যেতো। আপনি বললেন NCRB, Times of India, আর আনন্দবাজার সব আস্তাকুঁড়। বুঝতে কি এতোটাই অসুবিধা?

মাতব্বর | 2405:8100:8000:5ca1::94:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৩:৫১513937

মাতব্বর | 2405:8100:8000:5ca1::94:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৩:৫১513937- দীপমামা,খচে যেও না মামা। তোমার দেওয়া চার্টে দেখো। ২০১৩ সালে মোট ডাউরি কেস ১,১২,০৫৮। তার মধ্যে ফলস কেস হয়েছে ১০,৮৬৪। তাহলে পাটিগণিত কি বলছে বস, ৯% ফলস কেস, বাকি ৯১% জেনুইন ডাউরি কেস।সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কেসের ডেটা দেখো মামা, ১১,৮৬৯ এর মধ্যে ৪৮২ টা ঢপের কেস, ৪% এর মতন ঢপ আছে, ৯৬% জেনুইন বস।

কিন্তু মামা, তোমার ৮০%-২০% হিএসেব এটা কি কেস।

মামা, তুমি কি আজকাল দিনের বেলাই টানছ, ঠিক আছে উইকেন্ডে দু পেগ মারতেই পারো, তা বলে এরকম উল্টোপাল্টা।

ভুল হলে ঠিক করে দিও। তুমি পাটিগণিতে চ্যাম্পিয়ন মামা।

বটেই তো | 88.208.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৩:৫৯513939

বটেই তো | 88.208.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৩:৫৯513939- পানুর মত জিনিস থাকতে কেউ রিপাবলিক টিভির প্রোগ্রাম দেখে ছেচল্লিশ মিনিট নষ্ট করে?

শত করা | 2402:3a80:1cd3:a082:478:5634:1232:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৪:৩৯513941

শত করা | 2402:3a80:1cd3:a082:478:5634:1232:***:*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৪:৩৯513941- একুইট্যাল রেট কতো? শতকরা হিসাবে?

PM | 180.2.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৫:৪৪513948

PM | 180.2.***.*** | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৫:৪৪513948- "আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন-- যদি মিথ্যে অভিযোগ করে?

কেন করবে? আমি যদি ওর ইচ্ছে অনিচ্ছেকে সম্মান করি, তাহলে আমার পার্টনারও আমাকে সম্মান করবে। মতভেদ বা ঝগড়া হলেও ওই অভিযোগ করবে না, অন্য অভিযোগ করবে।"---- এইটা খুব ই বিপজ্জনক উত্তর রঞ্জনদা। আপনি ধরে নিচ্ছেন বাদী আর বিবাদী পক্ষের একজন সব সময় ই ঠিক আরেকজন ভুল --ঘটনা নিরপেক্ষ ভাবে । আর তার বক্তব্যই আদালত গ্রাহ্য প্রমাণ। এরকম আইন আসা মানে কোর্টে কোনো স্ত্রী কমপ্লেন করা মানেই স্বামী দোষী ---- তাহলে আর কোর্টের দরকার কি এক্ষেত্রে ।থানায় এফআইআর হলেই আইনে লেখা শাস্তি দিয়েদিলেই হয় ।..খামোখা কোর্ট কাছাড়ি না করে"স্বামীকে বিছানায় যাওয়ার আগে রোজ স্ত্রীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার দরকার নেই।

যেটা দরকার, মহিলা 'নো' বললে আমরা পুরুষেরা যেন সেটা মেনে নেই। জোর জবরদস্তি না করি, এইটুকুই।" ---- এটুকুর জন্যে তো ডিভোর্স /খোরপোষ আইনেই সমাধান হয় ---আলাদা করে ম্যারাইটাল রেপ আইনের দরকার কি ?আমার মানে হচ্ছে এই আইন ছেলেদের বিয়ে করতেই নিরুৎসায়িত করবে। বিয়ে নামক প্রথাটাই উঠে যাবে ধীরে ধীরে ---এতো ঝামেলা ঘাড়ে নেবার দরকার বা কি -- এটাই সাধারণ চিন্তা হবে . বিকল্প হিসেবে শর্ট টার্ম চুক্তি পত্র আসবে -তিন মাসের জন্য ---সব কন্ডিশান তাতে লেখা থাকবে দুপক্ষের . কনট্র্যাক্ট রিনিউইবেল হবে হয়ত। মানুষের বিছানায় রাষ্ট্র আইন নিয়ে ঢুকতে চাইলে এর থেকে বেশী ভালো কিছু হবে না।বিয়ে প্রথা উঠে গেলে সেটা জঙ্গলের রাজত্ব হবে কিনা , মেয়েদের তাতে আদৌ ভালো হবে কিনা --- এসব প্রশ্ন ও আসবে

-

একক | ২০ নভেম্বর ২০২২ ১৭:০১513950

- প্রথমত, অমন কল্লে ছেলেরা আর বিয়েই কব্বে না, এসব ঠোঁট ফুলিয়ে বেশিদিন চলবে না কারন লিভ ইন এর ক্ষেত্রেও খোরপোষ - ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইত্যাদি আইন বলবত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। আসবেই। দ্বিতীয়ত, রেপ মানে রেপ। রেপের অভিযোগ এলে যা যা প্রসিডিংস তাই হবে। না কে না বলে মেনে না নেওয়ার শাস্তি কখনই ডিভোর্স বা খোরপোষ আইনে হওয়া সম্ভব না।

PM | 118.179.***.*** | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১২:৩৭513974

PM | 118.179.***.*** | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১২:৩৭513974- একক , "না মানে না " এ ব্যাপারে কোনো বিতর্কই নেই। ম্যারাইটাল রেপ এর ক্ষেত্রে রেপ কিভাবে প্রমাণ হবে সেটাই তো জানতে চাইলাম। যেখানে এই আইন বলবৎ আছে সেখানে কিভাবে প্রমান হয় ? যেখানে রঞ্জনদা উত্তরে বললেন মেয়েদের অভিযোগ ই এক্ষেত্রে প্রমান। কেন তারা মিথ্যে কথা বলবে ?এই যুক্তি বিপজ্জনক আমার মতে ---সেটাই বললাম। এই যুক্তি গ্রাউন্ড লেভেল এ সত্যি কার্যকরী হলে ৪৯৮ এ কে সুপ্রিম কোর্ট কে ডাইলিউট করতে হতো না।তবে আমার মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রিয়া বেলজিয়াম ইত্যাদি -- যেসব দেশে এই আইন আছে সেক্ষেত্রে নিশ্চই পার্টনার এর অভিযোগ কেই শুধু প্রমাণ হিসেবে ধরা হয় না ---অন্য কিছু রুল ও থাকবে নির্ঘাত সেফগার্ড এর জন্য। মেরাইটাল রেপ প্রমাণিত হয়েছে এরকম কেসএর ডিটেলস পেলে বোঝা যেত

dc | 2401:4900:1cd0:1280:10c8:61e3:c71f:***:*** | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১৩:১৫513975

dc | 2401:4900:1cd0:1280:10c8:61e3:c71f:***:*** | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১৩:১৫513975- আসলে ম্যারিটাল রেপ কথাটা শুনলে কেমন লাগে কারন প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি আমাদের শিখিয়েছে যে স্ত্রী হলো স্বামীর সম্পত্তি, কাজেই স্বামী যখন যা ইচ্ছে করতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়, স্ত্রীরও সমান অধিকার, স্বাধীন ইচ্ছা ইত্যাদি আছে, সেটা আমাদের মনে হয় না। তবে কিনা এটা কিনা একবিংশ শতাব্দী, তাই উইকিদাদু হাজির আছে আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে :-)ম্যারিটাল রেপ ল কোন দেশে কিভাবে, এখানে আছেঃএখানে আছে ম্যারিটাল রেপকে সাধারনত কিভাবে ডিফেন্ড করা হয়। ম্যারিটাল রেপ এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে আর্গুমেন্ট আনা হয়, তা হলো, স্ত্রীর কনসেন্টের কোন ব্যাপার নেই, বা "ফ্যামিলি" এই কনসেন্টের আগেঃThe most common – and seemingly persuasive – argument against the criminalisation of marital rape was that it would lead inevitably to family breakdown. Law reform was seen by mainstream conservatives, including members of the Liberal Party, as an ‘attack on the family.’

The prioritising of marriage and family is interesting on two counts. Firstly, it obliterates the notion of consent. While concepts of consent were crucial to the general rape trial, in these debates over marital rape, consent is invisible, unimportant or dismissed.

Secondly, conservatives argued that, while violence against a wife was unseemly, it did not need to lead to the end of a marriage.আর এখানে আছে কিভাবে কোর্টে ম্যারিটাল রেপ কেস এস্টাব্লিশ করা হয়ঃHow Do Prosecutors Prove Marital Rape?

Prosecuting a marital rape case comes with complications, especially given the nature of the relationship between the defendant and victim. Spouse-victims of marital rape have the trauma of sexual assault by their partner, the person with whom they live, and often, the parent of their children—on top of the trauma all rape victims experience. Social stigma, the impact on children, and family shame may also add to the pressures a person faces when considering whether to testify in a case of marital rape. Jurors sometimes doubt that a husband actually raped his own wife.

However, prosecutors have tools available to help in these cases. Marital rape often involves domestic violence, which many offices now have experience prosecuting. Prosecutors might not need to rely solely on the spouse-victim's testimony. Other evidence showing domestic violence in the relationship can be helpful to the case, especially when explaining to jurors the dynamics of control and power in intimate relationships. Prosecutors might also charge other crimes that occurred around or at the same time as the sexual assault, such as stalking, assault, battery, criminal threats, and strangulation.

-

Ranjan Roy | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১৩:১৯513976

- মন দিয়ে সবার বক্তব্য পড়লাম, বিশেষ করে পিএম এবং দীপের।ওঁদের সঙ্গে একমত না হলেও মূল লেখার পালটা বক্তব্য রাখার এবং সমালোচনার অধিকারকে সমর্থন করি। আর দীপের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল এটা জেনে যে উনি শুধু গুরুর মায়াপাতায় লিখেই ক্ষান্ত নন, বরং অত্যাচারিত পুরুষদের জন্যে একটি সংগঠনও গড়েছেন।ভালো কথা। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার সবার আছে। শ্রমিকের যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, তেমনি ব্যাংকার, ব্শিল্পপতি -পুঁজিপতিদেরও রয়েছে আই বি এ, সি আই আই, অ্যাসোচাম ইত্যাদি।হিন্দি বলয়ে সবর্ণ এবং ব্রাহ্মণদের আলাদা সংগঠন রয়েছে। ব্রাহ্মণ সংগঠন মনে করে যে ওরাই আসল মাইনরিটি। এস সি, এস টি এবং মুসলমানদের মাথায় তোলা হচ্ছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের কথা সরকার বা আইন ভাবে না।এবার আসি মূল কথায়।প্রথমে দীপের বক্তব্য।নিঃসন্দেহে আইপিসি '৪৯৮ এ' আইনের যথেষ্ট অপব্যবহার হয়েছে। এ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট , সিভিল সোসাইটি সহমত। আমার দুই বন্ধুর ক্ষেত্রে , একজন কোলকাতায় একজন মধ্যপ্রদেশে, মেয়েপক্ষ মিথ্যে মামলা সাজিয়ে হ্যারাস করেছিল, সফল হয়নি।এজন্যেই তো তাতে সংশোধন হয়েছে। এখন ওই ধারায় নালিশ করলেই তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হয় না। আইন এভাবেই চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের মধ্য দিয়ে এগোয়।এবার আমার পালটা প্রশ্নঃ খুনের মিথ্যে মামলা হয় না? রেপের মিথ্যে মামলা হয় না? কাজের লোকের ক্ষেত্রে কেবল সন্দেহের বশে মিথ্যে চুরির নালিশ হয় না? সিবি আই এবং ইডির তৈরি ইউএপিএ এবং আই পি সির রাষ্ট্রদ্রোহের কেসে কত লোককে বিনা চার্জশীট দিয়ে বছরের পর বছর জেলে রাখা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট কত এমন কেসকে সাজানো বলে বেল দিচ্ছে।তার প্রতিকার আইনগুলো খারিজ করা নয়, বরং তাতে পদ্ধতিগত সংশোধন করার মধ্যে। নিশ্চয়ই মিথ্যে অভিযোগের শাস্তি হওয়া উচিত, নির্দোষের সুরক্ষা দেওয়াও আইন এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য, এ নিয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।তার প্রতিকার বা রক্ষাকবচ ডিউ প্রসেস অফ ল মেনে চলার মধ্যে। ভারতের ক্রিমিনাল জুরিস্প্রুডেন্সে যতক্ষণ না অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ অভিযুক্ত নির্দোষ।কিন্তু দীপ, আপনার ডেটা দেখুন। ৯০% এর উপর কেসে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক তদন্তে সরকার পক্ষ মনে করেছে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে।এবার পিএম,এখনও ভারতে ম্যারিটাল রেপ আইন পাস হয় নি। হওয়ার দিকে এগোচ্ছি। আইন হলে তার ভেতরে অপব্যবহারের বিরুদ্ধে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স হিসেবে উপধারা থাকবে। আপনার আশংকা অমূলক।বিশ্বাস না হয় বহির্বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন।সমস্ত উন্নত দেশে ম্যারিটাল রেপ অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। তাতে কত অপব্যবহার হয়েছে? আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, সমস্ত ইউরোপ।মাত্র ৩২ টি দেশ আছে যেখানে ম্যরিটাল রেপ অপরাধ নয়।যেমন, চীন, বাংলাদেশ, লাওস, হাইতি, ময়ানমার, মালি, সেনেগাল, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালায়েসিয়া, মিশর, লেবানন, কুয়েত, ইয়েমেন, সিংগাপুর, লিবিয়া ইত্যাদি এবং ভারত।এখন এই ম্যারিটাল রেপ এবং অন্য ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস কোথায় সবচেয়ে কম?উত্তর ইউরোপে, বিশেষ করে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দেশগুলোতে, যেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা, সমানাধিকার, গার্হস্থ্য শ্রম এবং দায়িত্ব পালনে পুরুষের অংশীদারি একটি সাংস্কৃতিক ভাবে স্বীকৃত মূল্যবোধ।পিএম,আমি আইনের বাইরে এই জায়গাটায় জোর দিতে চাইছি।ম্যারিটাল রেপকে অপরাধ বলার বিরুদ্ধে যুক্তি হল ভিক্টোরিয় জমানার এক বৃটিশ আইনবিদের যুক্তিঃ ইমপ্লায়েড কনসেন্ট।অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কে বাঁধা পড়ে মেয়েটি তার দেহের অধিকার নিঃশর্ত ভাবে পুরুষকে সমর্পণ করেছে।আমার আপত্তি ঠিক এই জায়গাটায়।মেয়ে বা পুরুষ তার আপত্তি বা 'নো' বলা মুখেই জানাতে পারে, সারটিফিকেট কেন দিতে হবে?আইনের দরকার কেন?দরকার এই জন্যে যে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে নারী পুরুষের চেয়ে শারীরিক ভাবে এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে বাঁধা পড়ে দুর্বল। কজন নারী পুরুষ গাজোয়ারি করলে শারীরিক ভাবে বাধা দিতে সক্ষম বা ঘরে পরিবারের অন্যেরা ছোট ছেলেমেয়েরা থাকায় মাঝরাতে চেঁচিয়ে আপত্তি জানাতে সক্ষম?দেখুন, দলিত এবং আদিবাসীর প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন আছে এবং সব আইনের মত এরও অপব্যবহার হয়। আমার পরিবার এ নিয়ে ফলস কেসের শিকার হয়েছিল।কিন্তু তাবলে কি অস্বীকার করা যায় যে দলিতদের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচারের এমনকি হত্যার ঘটনা ক্রমবর্ধমান? ক'টা ঘটনা ঘটে যেখানে দলিতদের হাতে উচ্চবর্ণের মহিলা বা পুরুষ নিগৃহীত হয়?একইভাবে, মহিলার দ্বারা পুরুষের রেপ বা মহিলাদের দ্বারা মিলিত ভাবে পুরুষের গ্যাংরেপের ঘটনা টেকনিক্যালি সম্ভব হলেও বাস্তবে কি ঘটে?কাজেই ইমপ্লায়েড কন্সেন্টের জায়গায় চাই সত্যিকারের কনসেন্ট।ক'জন স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী মুখ মৈথুন বা পায়ুমৈথুনে উদ্যত হলে প্রতিরোধ করা?এ'জন্যেই আইন দরকার।বিদ্যাসাগরের জমানায় ফুলমণি বলে আটবছরের বালিকা মেয়েটি ৩৫ বছরের স্বামীর লালসার স্বীকার হয়ে মারা যায়।স্বা,মীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়নি কারণ তখনও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাশ হয় নি, আর ওই স্ত্রীর ইমপ্লায়েড কন্সেন্টের ধারণাটা।স্বীকার করে নেওয়া ভাল আমরা পুরুষেরা বড় হই মেয়েদের উপভোগের দৃষ্টিতে দেখতে শিখে।আমাদের স্কুল -কলেজের ভোক্যাব তৈরি হয় মেয়েদের শরীর উপভোগের শারীরিক বলপ্রয়োগের ধারণাকে মেনে।তাই আমরা জানি, মেয়েদের 'না' মানে আসলে 'হ্যাঁ'।আমরা জানি, আমাদের কাজ ঢুকিয়ে দেওয়া, ফাটিয়ে দেওয়া, সামনে -পেছনে এক করে দেওয়া, ডলে দেওয়া, ঠেসে দেওয়া ইত্যাদি। তাই মিশনারি আসনকেই নর্মাল ধরে নেওয়া হয়।কেউ বলতেই পারেন --আপনি মশাই কিছুই জানেন না। অনেক মেয়ে বলপ্রয়োগে আনন্দ পায়, সে মুখ পায়ু যাই হোক।আমি একধাপ এগিয়ে বলব--এটা ছেলে এবং মেয়ে দুজনের ক্ষেত্রেই সত্যি হতে পারে।তাই দরকার সম্মতি বা কনসেন্ট। না মানে হ্যাঁ নয়।দেখুন, সভ্যতার গোড়া থেকেই আইনের বিবর্তন হয়েছে ওই দুপক্ষের সম্মতি বা কন্সেপ্টের ধারণাকে ভিত্তি করে।না বলে আমার জিনিস নিলে চুরি, জোর করে নিলে ডাকাতি, আমার প্রাণ নিলে হত্যা, জোর করে সম্ভোগ করলে ধর্ষণ ইত্যাদি।আপনি আমার বাড়িতে আমার সম্মতি ছাড়া ঢুকতে পারেন না। যদি জোর করে ঢোকেন তো ট্রেসপাসের আইনে অপরাধ।এর জন্যে সার্টিফিকেট লাগে না। ঢোকার সময় আমি হাসিমুখে 'আসুন' বলাই যথেষ্ট।বিছানায় যাওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা।আমার আর কিছুই বলার নেই।

-

Ranjan Roy | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১৩:৩৬513977

- পিএম।আপনি বলছেনঃ "রঞ্জনদা উত্তরে বললেন মেয়েদের অভিযোগ ই এক্ষেত্রে প্রমান। কেন তারা মিথ্যে কথা বলবে" ?

আমি আবার আমার পোস্ট দেখলাম--'মেয়েদের অভিযোগ ই এক্ষেত্রে প্রমান'। এটা তো কোথাও দেখতে পেলাম না, ওটা সম্ভবতঃ আপনার সারমাইজ।"কেন তারা মিথ্যে কথা বলবে" ?--এটা দিয়ে সেই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জায়গায় যেতে চাইছি।কারণ, ক্রিমিনাল ল' জোর দেয় mens rhea বা অপরাধীর intention/motive এর উপর।ধরুন, একজন খুন হয়েছে আমার বন্দুকের গুলিতে।এখানে ডেড বডি, হাতিয়ার সব পাওয়া গেছে। গুলিটা যে আমার বন্দুকের সেটাও প্রমাণিত। কিন্তু তাতেই আমি খুনি বা ধারা ৩০২ এর হত্যাকারী হয়ে যাই না। মিঃ এক্সকে আমি কেন খুন করতে যাব সেটাও প্রমাণ করতে হবে।ওটা দুর্ঘটনা হতে পারে, সেলফ ডিফেন্সে ছোঁড়া হতে পারে, আমার বন্দুক নিয়ে অন্য কেউ যার মোটিভ আছে সে কাজটা করেছে হতে পারে, এমনকি আমার বন্দুক নিয়ে শ্রীমান এক্স আত্মহত্যা করেছেন--তাও হতে পারে।তাই আমি নো মীন্স নো'কে সম্মান করলে মিথ্যে অভিযোগের সম্ভাবনা খুবই কম হবে --এটা বলতে চেয়েছি।আর ভারতে এখনও ম্যারিটাল রেপ নিয়ে আইন হয়নি , কাজেই তাতে প্রমাণের কষ্টিপাথর কী হবে তা আমি কেন কেউই আজকে বলতে পারে না। অন্য দেশে কীভাবে প্রমাণ হয় বা তার ক্রস চেক কী --সেটা নিয়ে ডিসি ভাল লিংক দিয়েছেন।এর বাইরে আমি কিছু জানি না, তবে এটা জানি যে ওই আইন হওয়ায় ফল খারাপ হয় নি। বিশাল অপব্যবহার হয় নি।

হ্যাহ্যাহ্যা | 185.22.***.*** | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১৪:৫২513979

হ্যাহ্যাহ্যা | 185.22.***.*** | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১৪:৫২513979- ট্রোলটা অ্যাদ্দিনেও খেরোতে গুছিয়ে নিজের বক্তব্য নিয়ে একটা সামান্য লেকা লিকে উটতে পারলনা আবার সংগঠন গড়বে?

রঞ্জন রায় | 2405:201:4011:c875:c813:4615:3c29:***:*** | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১৬:৫৫513981

রঞ্জন রায় | 2405:201:4011:c875:c813:4615:3c29:***:*** | ২১ নভেম্বর ২০২২ ১৬:৫৫513981- দীপ,আমারই ভুল। আপনার নীচের পোস্টে লিংক হীন বক্তব্য দেখে ভেবেছিলাম ওটা আপনারই সংগঠন।দীপ | 2402:3a80:196c:4f91:31c2:29c4:65ae:2c67 | ২০ নভেম্বর ২০২২ ০২:৩৫আপনি পরের পোস্টে স্পষ্ট করেছিলেন যে ওটা অন্য একজনের বক্তব্য।সেটা আমার চোখ এড়িয়ে গেছল।দুঃখিত।

-

santosh banerjee | ২২ নভেম্বর ২০২২ ১৮:০৪514042

santosh banerjee | ২২ নভেম্বর ২০২২ ১৮:০৪514042 - তাত্ত্বিক রা যা বলে বলুক, জনমত নির্বিশেষে একটা উপদেশ দিই?? দেবো ? ধরে ধরে নুনু কাটো !!

- পাতা : ১২

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)

(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, অরিন)

(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... dc, albert banerjee)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।