- বুলবুলভাজা আলোচনা রাজনীতি

-

দেশ ভাগ এবং ভারতবর্ষ – এক উলঙ্গ ইতিহাস-১

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

আলোচনা | রাজনীতি | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ৩৪৬৮ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - দেশ ভাগ এবং ভারতবর্ষ – এক উলঙ্গ ইতিহাস-১ | দেশ ভাগ এবং ভারতবর্ষ – এক উলঙ্গ ইতিহাস-২ | দেশ ভাগ এবং ভারতবর্ষ – এক উলঙ্গ ইতিহাস-৩

প্রথম কিস্তি

শুরুর কথা

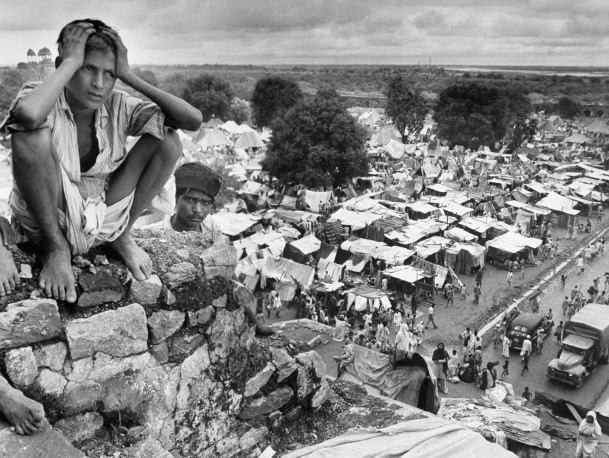

আমাদের ভারতবর্ষ যখন ‘আজাদির অমৃত মহোৎসব’-এ বুঁদ হয়ে আছে সেসময়ও কি ভারতের টুকরো হয়ে যাওয়াকে বাদ দিয়ে কোনভাবে লেখা যায় এ দেশের টুকরো হয়ে যাবার কোন কাহিনী? নীচের অতি-পরিচিত ছবিগুলো আমাদের কাছে অনেক কথা বলে যায় ক্রমাগত!

(ছিন্নমূল মানুষের ঢল একদিকে, অন্যদিকে সার সার পড়ে থাকা লাশ)

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India (২০০৩) গ্রন্থের গোড়াতেই দু’টি প্রশ্ন তুলেছেন – (১) সরকারি সহস্র-অযুত বয়ানের মধ্য থেকে ‘ইতিহাস’ কিভাবে ‘সত্য’-কে (১৯৪৭-এর হিংসার সত্যকে) জন্ম দেবে, (২) সেদিনের সেই চরম মুহূর্তগুলোকে আজকের ইতিহাসে কিভাবে “struggle back into history” ঘটাবে? (পৃঃ ৪) এ গ্রন্থেরই অন্তিমে লেখক এক জরুরী প্রশ্ন রেখেছেন – “What would it mean to imagine India as a society in which the Muslim does not figure as a ‘minority’, but as Bengali or Malayali, labourer or professional, literate or non-literate, young or old, man or woman?” (পৃঃ ২০৫)

(একদিকে সব-হারানো মানুষ – নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিন , অন্যদিকে দাঙ্গার উল্লাস)

নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিনে (২২ জুন, ২০১৫) ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডারলিমপল একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন “দ্য গ্রেট ডিভাইড” শিরোনামে। প্রবন্ধে তিনি বলছেন – ১০০০ বছর একই সমাজে একসঙ্গে বসবাস করা সম্প্রদায়গুলো হঠাৎ করে ইতিহাসে অভূতপূর্ব পারস্পরিক মারণ খেলায় মেতে উঠলো। একদিকে হিন্দু এবং পাঞ্জাবী, অন্যদিকে মুসলমানরা। ৭৫,০০০-এর মতো নারী ধর্ষিতা হয়েছিল বা দেহাঙ্গ কেটে নেওয়া হয়েছিল।

নিসিদ হাজারি তাঁর মিডনাইট’স ফিউরিজঃ ডেডলি লিগ্যাসি অফ ইন্ডিয়া’জ পার্টিশন (পেঙ্গুইন, ২০১৫) পুস্তকে বলছেন – “Gangs of killers set whole villages aflame, hacking to death men and children and the aged while carrying off young women to be raped. British soldiers and journalists who had witnessed the Nazi death camps claimed Partition’s brutalities were worse: pregnant women had their breasts cut off and babies hacked out of their bellies; infants were found literally roasted on spits. Foot caravans of destitute refugees fleeing the violence stretched for 50 miles and more. As the peasants trudged along wearily, mounted guerrillas charged out of the tall crops that lined the road and culled them like sheep. Special refugee trains ... suffered ambushes all the way ... blood seeping from their carriage doors।” (পৃঃ xii-xiii)

সহজভাবে বললে, নাৎসিদের মৃত্যু শিবিরের চাইতেও ভয়াবহ ছিল পার্টিশনের সময়কার মারণ খেলা – সমগ্র গ্রাম বহ্নিমান আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, গর্ভবতী নারীদের বুক দুটো কেটে নেওয়া হয়েছিল, কুপিয়ে গর্ভ থেকে শিশুকে বের করে মারা হয়েছিল, জন্মস্থান ছেড়ে যাওয়া ৫০ মাইল লম্বা কৃষকদের লাইনের প্রায় প্রত্যেককে ছাগল কাটার মতো মুণ্ডু ধরে কাটা হয়েছিল। যে স্পেশাল রিফিউজি ট্রেনে তারা যাচ্ছিল সেগুলোকে ‘অ্যাম্বুশ’ করে কচুকাটা করা হয়েছে। ট্রেনের বগির দরজা দিয়ে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে গড়িয়ে পড়ছিল।

জনম মুখার্জি সঙ্গত ভাবেই তাঁর হাংরি বেঙ্গল পুস্তকে মন্তব্য করেছেন – মৃত্যুর পরেও এই হতভাগ্য মানুষের দল কোন মর্যাদা পায়নি। সমাজ মর্যাদা দিতে শেখেই নি।

রক্তস্নাত সেদিন/এদিন

দিনটি ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান রূপকার গান্ধি নিহত হলেন আততায়ীর হাতে। এক তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে নিজের রাজনৈতিক পরিচয় গোপন না করে হত্যা করেছিল আততায়ী। খবর পৌঁছল শান্তিনিকেতনে। ক্ষিতিমোহন সেন সংবাদ শুনে আরও সবার মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। পরে লিখছেন – “১৫ আগস্ট নাকি স্বাধীনতা পাওয়া গেল। কিন্তু কোন মূল্যে? সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পৈশাচিক হানাহানি, লুঠতরাজ-গুণ্ডামি, নারীদের লাঞ্ছনা, দীন-দরিদ্র-অসহায়ের নিপীড়ন, সবই নাকি ধর্মের জন্য। ধর্মের নাম করিয়া এই ব্যবসায়েও অনেকে বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া লইল। এই নাকি স্বাধীনতার নমুনা।

এই দারুণ দুর্গতির মধ্যে একমাত্র ভরসা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। হাতের কাছে সমস্ত সুবিধা তিনি ক্রমাগতই দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন, পৈশাচিকতার আগুনের মধ্যে তিনি নির্ভয়ে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন। নিঃসহায় নারী তাঁহার দিকে চাহিয়াই চক্ষের জল মুছিয়াছেন, ভিটামাটি-উচ্ছন্ন-যাওয়া হতভাগার দল তাঁহার চরণতলেই আশ্রয় পাইয়াছেন। এইটুকু ভরসাও আর রহিল না।” অন্তরের প্রক্ষোভকে ক্ষিতিমোহন এভাবে প্রকাশ করলেন – “তাঁহার অপরাধ, তিনি ধর্ম ভাঙ্গাইয়া খান নাই। অর্থাৎ ‘আমাদেরর ধর্ম গেল’, ‘ধর্ম বিপন্ন’ এই সব ধুয়া তুলিয়া চতুরের মতো তিনি সুবিধা আদায় করিতে জানিতেন না। কিন্তু মহাভারতের মতে এইরকম চাতুরী করার নামই ধর্মবাণিজ্য। যাহারা এই হীন বৃত্তি করে তাহারা ধর্মবণিক। ধর্মবাণিজ্যকা হ্যেতে যে ধর্মমুপুঞ্জতে।”(বঙ্গ মানস ও অন্যান্য, পৃঃ ২৯১)

রামচন্দ্র গুহের লেখা থেকে জানতে পারছি – বারানসীর এক হিন্দুমন্দিরে ধর্ম পরিচয়ে একজন মুসলিম আমাদের জাতীয় পতাকা পতপত করে উড়িয়েছিলেন। জানতে পারছি – ১৪ আগস্ট, ১৯৮৭-এর সন্ধ্যায় গান্ধি যখন ভারত স্বাধীন হবার সমস্ত উল্লাস, উদযাপন আর উন্মাদনার বাইরে দাঙ্গা এবং মন্বন্তর-বিধ্বস্ত বাংলার কলকাতায় বেলেঘাটার এক সাধারণ ঘরে (এবং সাধারণের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত) দিন যাপন করছেন তখন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কাছে জানতে চান আগামীকাল কিভাবে উৎসব পালন করা হবে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “মানুষ সর্বত্র বুভুক্ষায় মারা যাচ্ছে। তুমি কি এই ধ্বংস আর উৎসাদনের (devastation) মাঝে উৎসব পালন করতে চাও?” মুখ্যমন্ত্রীর কোন জবাব ছিলনা। (রামচন্দ্র গুহ – India After Gandhi, ২০০৭, পৃঃ ৮)

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই স্বাধীনতার অভীষ্ট নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। অন্বেষণ শুরু হল অর্জিত স্বাধীনতার চরিত্র, অন্তর্বস্তু এবং সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি নিয়ে। এ প্রশ্ন নিরন্তর ধারায় বয়ে চলেছে ৬২ বছর পার করেও ৬৩ বছরে। জীবন যৌবন বাজি রেখে স্বাধীনতার ভিন্ন অর্থ খুঁজতে নিজেদের অস্তিত্বকে আহুতি দিল এক অগ্নিগর্ভ সময়ের একটি বিশেষ প্রজন্ম।

এ প্রজন্মকে নিয়েই মণিভূষণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন উথাল পাথাল করে দেওয়া কয়েকটি লাইন – আমাদের চালু হিসেবে কবিতা বলে গ্রহণ করি। কিন্তু হৃদয়ের অবিশ্রান্ত রক্তক্ষরণ এবং উপচে পড়া মমতা যখন শব্দের চেহারা নেয় তখন কি সে কবিতা? কিংবা পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের ভাষায় emobodied experience? মণিভূষণ লিখেছিলেন –

“অধ্যাপক বলেছিল, ‘দ্যাট’স র-ঙ, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?’

মাস্টারের কাশি ওঠে, ‘কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!’

চটকলের ছকুমিঞা, ‘এবার প্যাঁদাবো শালা হারামি ও. সি-কে।’

#####

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সে ডানপিটের তেজী রক্তধারা,

গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।”

এখানে মণিভূষণ যখন এই সৃষ্টি করছেন তখন পৃথিবীর আরেকপ্রান্তে সময়ের কিছু ব্যবধানে লুই আরাগঁ সৃষ্টি করেন –

It’s already too late to learn how to live,

Let our hearts mourn together at night.

For the least little song we pay with sadness

For each thrill we pay with regret

Even a sweet melody we pay with weeping.

There is no happy love.

১৯৭০-৮০-র দশকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে পরিচিত হবার আগে বহু যৌবন পাঠ করেছে তাঁর কলম-কালির জরায়ু ছিঁড়ে জন্ম নেওয়া গায়ে কাঁটা দেওয়া কবিতার সেই লাইনগুলো –

“পিচ্ছিল নেপথ্যে আজও রয়েছে মানুষ –একা – নরক দর্শন করে

তবু অন্ধ নয়, খোঁড়া নয়;

রক্ত মাংস কর্দমের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, নদী সাঁতরিয়ে

নরক উত্তীর্ণ হতে ক্লান্তিহীন যাত্রা তার;

মাথা উঁচু রাখাই নিয়ম।”

প্রতিবছর আমরা ১৫-ই আগস্ট তথা স্বাধীনতা দিবসের দিনটিতে যথেষ্ট পরিমাণ বেলপাতা-ফুল-পাঁজি-বাতাসা নিয়ে স্বাধীনতার গল্প শুনি। ২০১৭ সালে দুই দিনাজপুর এবং মালদার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বন্যা শুরু হয়েছিল ১৫ আগস্ট। এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গ্রামের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন, সাথে কয়েকজন বাচ্চা শিক্ষার্থী ছিল। পরের দিন সংবাদপত্রের খবর হয়েছিল এ ঘটনা। সমস্ত বঞ্চনা, অনাদর, অবহেলা, অবান্তর মৃত্যু, বুভুক্ষা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাজারো ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও মানুষের স্মৃতিতে নির্মিত হয় স্বাধীনতা দিবসের বর্ণময় চিত্রকাব্য – এমনকি জীবনে কোন বর্ণ না থাকা সত্ত্বেও। এখানে এসে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা – হবসবম, হানা আরেন্ট, নর্বার্ট এলিয়াস, স্পিভাক, লাকাঁ আদি সমস্ত বিশ্ব তত্ত্বসাম্রাজ্যের শাসক সম্রাটেরা – ভেঙ্গে পড়তে থাকে মানুষের শরীরী অভিজ্ঞতা বা emobodied experience-এর কাছে। অদ্ভুতভাবে অনেকেরই সেদিন মনটাও হয়তো বা একটু উড়ুক্কু থাকে। আমরা সেই ঘোরের মাঝে স্বাধীনতার লগ্নের বড়ো বড়ো নায়কদের – গান্ধী-নেহরু-জিন্না-প্যাটেল-নেতাজীর গল্প শুনতে থাকি।

স্বাধীনতার গল্প শোনার ফাঁকে স্বাধীনতার লগ্ন কিভাবে জন্ম নিল, কিভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ স্রেফ অসমান দু-টুকরো হয়ে ধরাধামে আত্মপ্রকাশ করলো, কিভাবে স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত মানুষের ভোটের যন্ত্র, মন্ত্র এবং অধিকার তৈরি হল – এ সবকিছুও শুনি আমরা, শুনতেই থাকি। বিভিন্ন রস, স্বাদ এবং রঙের যৌগপদ্যে নতুন নতুন ধারায় এবং বিভঙ্গে জমে উঠতে থাকে দেশ, জীবন, স্বাধীনতা আর আমাদের অস্তিত্বের যাত্রাপালা। আমরা সাধারণত এর সাথে মানসিকভাবে একাত্ম হয়ে পড়ি প্রায় সবসময়েই, অবশ্য কখনো distant observer হয়েও থাকতে পারি। সবমিলিয়ে গণতন্ত্রের এক জমাটি “জনতা” হিসেবে আমরা, বাখতিনের ভাষায়, carnivalesque / carnivalized literature-এর পাঠ নিতে অভ্যস্ত হতে থাকি। কিন্তু বাখতিন যে “সাবভার্সন” দেখেছিলেন জনতার এই আনন্দমুখর সৃজনে সে সৃজন বাখতিনের সময়ের প্রায় ১০০ বছর পরে লুঠ হয়ে যায় ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছে, রাষ্ট্রের হাতে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের আধুনিক চেহারায় এবং চলনে কার্নিভালের পরিবর্তে হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের “নির্মিত” জনতার উৎসব। ভারতভাগের ৭৬ বছর পার করে এসে রাষ্ট্রও তো একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে এমনটাই যেন থাকি আমরা – রাষ্ট্র-নির্ধারিত সংজ্ঞায় সুবোধ, সুশীল প্রজা (প্রশ্নময় তর্কশীল নাগরিক সত্তা খসে যাক আমাদের পরিচয় থেকে)।

শঙ্খ ঘোষ কি এরকম কোন সম্ভাবনা, এরকম কোন মুহূর্তের কথা ভেবেই আমাদের সচকিত করেন –

আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

…..

আমাদের এই তীর্থে আজ ভেঙে পড়ার উৎসব

তাকিয়ে আছে হাজার মাঠ গহ্বর

বিনাশ আনন্দের উৎসারের প্রতীক্ষায়

ঝলসে ওঠে আকাশমুখী চিমনি

…..

আমাদের এই তীর্থে ঘোর উৎসব

আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব

একজন সার্বভৌম নাগরিক, একজন ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে শিখলেই গৌরি লঙ্কেশ বা পানেসার বা কালবুর্গি হয়ে ওঠার বিপজ্জনক সম্ভাবনা ক্রমশ খুলতে থাকে। এমনকি “হিট লিস্ট”-এ থাকেন গিরীশ কার্নাডের মতো ব্যক্তিত্ব। আমাদের রাষ্ট্রের বর্তমান পরিধির মধ্যে এতটা জায়গা আমরা দিই কি করে? প্রত্যাশা করাও বড্ডো অনুচিত। যখন আনন্দমুখর উৎসবের প্রকাশকে সাফদার হাসমির মতো কেউ রাস্তায় সমস্ত মানুষের সাথে মিশিয়ে দিতে চান, ভাগ করে নিতে চান প্রতিজ্ঞাঋদ্ধ প্রত্যয়ে তখন তাঁর দোজখ যাত্রা ছাড়া আর কোন রাস্তাই বা খোলা থাকে? কারণ, ব্যক্তি কথা বলছে, সমষ্টিও কথা বলছে। কথা বলছে মানুষের নিজের জীবন-জগৎ-যাপন নিয়ে। এ এক সর্বনেশে পরিস্থিতি। তাই আমরা জনতাই থাকি, কার্নিভালের সুখে মাখামাখি হয়ে থাকি। শঙ্খ ঘোষ তো কবেই নিজেকে এবং আমাদেরকে বলেছিলেন –

তরল আগুন ভরে পাকস্থলী

যে-কথাটাই বলাতে চাই বলি

সত্য এবার হয়েছে জমকালো।

গলায় যদি ঝুলিয়ে দাও পাথর

হালকা হাওয়ায় গন্ধ সে তো আতর

তাই নিয়ে যাই অবাধ জলস্রোতে –

…….

এ-দুই চোখে দেখতে দিন বা না দিন

আমরা সবাই ব্যক্তি এবং স্বাধীন

আকাশ থেকে ঝোলা গাছের মূলে।

স্বাধীনতার ঠাসবুনট গল্পের কি একটিই আখ্যান? একটি বয়ান? একটিই শরীর? যাত্রাপালা কি একভাবেই অভিনীত হয়? প্রতিটি অভিনয়ের সাথে সাথে তো নতুন উপাদান, নতুন ভঙ্গিমা তৈরি হয়। এভাবেই আমাদের রুধির-স্নাত স্বাধীনতার চলমান জীবনপ্রবাহ বেঁচে থাকে।

গল্পের ওপরে গল্প। আখ্যানের পরে আখ্যান, অসংখ্য চরিত্র, অগণন মৃত্যু, সংখ্যাতীত নারীর শরীর (তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়া), টুকরো হয়ে যাওয়া জমি-জিরেত-পরিবার-আত্ম-দেশের ভূমি, হাজারো হাজারো নামগোত্রহীন শববাহী ট্রেনের যাত্রা, ক্ষমতার স্তরে স্তরে আরো বৈভব আরো মাৎসর্য – এসব নিয়েই তো স্বাধীনতার নির্লজ্জ বা অবগুণ্ঠিত কাহিনী।

“তুমি তো জানো,

জন্মভূমি আজ ছিন্নমস্তা; তার উলঙ্গ অভুক্ত দেহের ওপর

হাজার নরমাংসলোলুপ শ্বাপদেরা

তোমার শপথ, স্বপ্ন, ভালোবাসা, সবকিছুকে আড়াল করছে।

এমন কি তার হাতের মুঠোয় যে লাল পতাকাটা শক্ত ক’রে ধরা আছে

সেখানেও ভয়াবহ কুয়াশা, কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।” (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

এই ছিন্নমস্তা জন্মভূমির কাহিনী, আখ্যান, রক্ত-স্নাত কসাইখানা যেখানে রক্তক্ষরণ এখনো বন্ধ হয়নি, মানুষের ওপরে মানুষের ঢিবি করে রাখা লাশ – এ সবকিছুর সালতামামি নেবার মাহেন্দ্রক্ষণ দরজায় কড়া নাড়ছে। তখনই তো আবার শুনবো উদার সুরে “সারে জঁহাসে অচ্ছা”, মন ভরিয়ে দেবে “ऐ मेरे वतन् के लोगों / ज़रा आँख् में भर् लो पानी / जो शहीद् हु हैं उनकी ज़रा याद् करो क़ुरबानी।”

এরকম কোন মুহূর্তে আরেক কবি হয়তো অন্য মাতৃভূমির স্বপ্ন নিয়ে একটি ভিন্ন চিত্র আঁকবেন –

“এখন আমি বলিষ্ঠ তুলির টানে

একটা নতুন শিশুর মুখ আঁকবো

আর ঘুমন্তদের ডেকে বলবো

শহীদদের সেই উজ্জ্বল স্বপ্নের কথা –

যে স্বপ্ন দেখতে কোনোদিন ঘুমোতে হয় না।”

সেসময়েই কোন একজন কবি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উঠে আসা আগ্নেয় প্রক্ষোভ নিয়ে রচনা করবেন –

“রক্তমাখা দ্রোণফুল পড়ে আছে ঘাতকের থাবার তলায়

ওই ফুল একদিন ফুটেছিল জ্যোৎস্নায়, কবিতায়

তাহার মায়ের স্নেহের ছায়ায়।” (সনৎ দাশগুপ্ত)

এও তো আরেক “কুরবানি”-র কাহিনী, তবে এক রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের যুদ্ধ নয়। দেশের মানুষের শোণিত-সিক্ত জীবন বনাম রাষ্ট্রের নখ-দাঁতের কাহিনী।

গায়ত্রী স্পিভাকের লেখা, ১৯০০০ বার রেফারড, প্রবন্ধ (পরে পুস্তক হয়ে প্রকাশিত) “Can the Subaltern Speak”-এ স্পিভাক মন্তব্য করছেন – “The subaltern cannot speak. There is no virtue in global laundry lists with ‘woman’ as a pious item.” তিনি তাঁর আত্মীয় ভুবনেশ্বরী দেবীর আখ্যান চিরে চিরে দেখিয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পথে তিনি ফরাসী দার্শনিক ফুকো এবং দেলুজের “epistemic violence” তথা জ্ঞানতাত্ত্বিক হিংসা, উপনিবেশিক ভারতের মতো ভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমিতে জন্ম নেওয়া জ্ঞান ও সত্যের নির্মাণ কি করে “universal” জ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে নৈতিকভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়া যায় ইত্যাদি প্রসঙ্গকে মার্ক্সীয় এবং দেরিদীয় প্রেক্ষিত থেকে সমালোচনা করেছেন। নতুন ভাবনার যাত্রাপথ নির্মাণ করেছেন। দুটি প্রসঙ্গ এসেছে ওপরের উদ্ধৃতিতে – প্রথম, সাবঅল্টার্ন বা নিম্নবর্গের মানুষ তাদের নিজেদের কথা বলতে পারেনা; দ্বিতীয়, “global laundry lists”-এ নারীরা কোন পবিত্র সামগ্রী নয়। আপাতত সাবঅল্টার্নদের স্বর আদৌ আছে বা রেপ্রেসেন্ট করা সম্ভব কিনা সেটা নিয়ে একটুখানি কথা বলবো। পরে আমাদের স্বাধীনতা ও নারী নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা যাবে।

সঙ্গত প্রশ্ন আসবে সত্যিই কি সাবল্টার্নরা নিজেদের রিপ্রেসেন্ট করতে বা কথা বলতে পারেনা (এখানে নারীর প্রসঙ্গ ঊহ্য রাখলাম)? “আনন্দমঠ” পড়লে এরকম মনে হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। নামগোত্রহীন সন্তান সেনাদের (সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের মাঝে শুধু ভবানন্দ, ধীরানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র কিংবা সত্যানন্দের মতো প্রধান পুরুষদের কন্ঠনিঃসৃত সংলাপ শোনা যায়। যে অসংখ্য বিদ্রোহী – শান্তির বক্তব্য অনুযায়ী গড়ে “বিশ পঞ্চাশ হাজার” সন্তান সেনা থাকে – তারা ভাষ্যহীন, কণ্ঠহীন, স্বরহীন। সন্তান সেনাদের নেতৃত্ব ভবানন্দ বলেন – “আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?”

এরপরে মহেন্দ্রের সাথে ভবানন্দের কথোপকথনে আসে ইংরেজ এবং মুসলমানদের প্রতিতুলনা –

“ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায় – শরবৎ খুঁজিয়া বেড়ায় – ধর, তার পর, ইংরেজদের জিদ্ আছে – যা ধরে, তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তার পর শেষ কথা সাহস – কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়বে না – সুতরাং একটা গোলা দেখে দুই শ জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায় – আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না।” এত প্রাঞ্জল এ বিবরণ যে পাঠক নিরপেক্ষভাবে এর আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু ইতিহাস কি এমনটাই বলে? সুপ্রকাশ রায়ের অসীম পরিশ্রমধন্য ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত বই “ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম”-এর পাতায় পাতায় এ বক্তব্যের অর্থাৎ “আনন্দমঠ”-এর বিপরীত ভাষ্য বিধৃত আছে। সন্ন্যাসী, ফকির, নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান ভূমিহারা, সহায়সম্বলহীন কৃষক সম্প্রদায় ইংরেজ শাসন, কেবলমাত্র ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে লড়াই করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে অত্যাচারী হিন্দু বা মুসলিম জমিদার বা কুসিদজীবীও বাদ যায়নি। বিদ্রোহীদের একটি পর্যায়ের নেতা ধর্মগতভাবে মুসলমান – মজনু শাহ। পরবর্তীতে নেতৃত্বে এসেছিলেন ইশা শাহ এবং অন্যান্যরা।

ইংরেজের সাথে চুক্তিবদ্ধ জমিদারদের “রেভেনিউ কাউন্সিল” ১৭৭২ সালের ১৬ মার্চ জমিদারদের সরকারিভাবে জানিয়েছিল – “ফকিরদের উৎপাতের ফলে রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছে, আমাদের হিসাবে রাজশাহী জেলায় তাহার পরিমাণ ৮,৯৬৯ টাকা। আমরা মনে করি, চুক্তিবদ্ধ জমিদারগণ যে সকল দায়িত্ব বহন করিতে বাধ্য, এই ক্ষতি পূরণ তাহার মধ্যে একটি। কাজেই সরকার এই ক্ষতি সহ্য করুক – এই প্রস্তাবে আমরা সম্মতি দিতে পারি না।” (সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৩০) ১৭৮৭ সালের ২২শে জুন দিনাজপুরের কালেক্টর মুর্শিদাবাদের কালেক্টরকে চিঠি লিখছেন – “এই যুদ্ধে গ্রামবাসীরা ফকিরদের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে এবং বিপদের সময় ফকিরেরা যে ফেলে গিয়েছে তা সযত্নে রক্ষা করে পরে ফকিরগণ নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হলে ফিরিয়ে দেবে।” (সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৩৯) এসময়কার গ্রাম উত্তাল হচ্ছে ধর্মীয় বিভাজন না মেনে। অবশ্য মানুষের চলমান জীবনস্রোতে এ বিভাজন কোনদিনই ছিলোনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায় বড়ো জোর দিয়ে এ সত্যের উল্লেখ করেছেন।

আমরা এর সাথে “আনন্দমঠ”-এর স্বকপোলকল্পিত কাহিনীকে মেলানোর চেষ্টা করতে পারি। “আনন্দমঠ”-এ শেষ অব্দি ইংরেজকে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয় প্লট হিসেবে প্রকারান্তরে কাজ করেছে। ঐতিহাসিক তণিকা সরকার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত Hindu Nationalism in India গ্রন্থে বলছেন “আনন্দমঠ”-এ তিনটি নতুন উপাদান রয়েছে – a spatial or territorial imperative; a historical-temporal imperative; and a political message whose resonance, located in the past, was meant to influence present and future politics. To interlock the divine, the national, and the communal flowed from an exchange between sacred and profane realms and purposes.” (পৃঃ ১৮) আরও বলছেন – Bankim, however, provided a compelling icon which unified the two concepts (হিন্দু রাষ্ট্র এবং এক হিন্দু দেবী) within a single vision ... imagined through acts of opposition to the Muslim.” (পৃঃ ১৭)

ইতিহাসের ওপরে আরেক ইতিহাসের, কাহিনীর ওপরে আরো অনেক কাহিনীর স্তরায়ন হয়েছে। কিন্তু সাবঅল্টার্নদের স্বর রয়ে গেছে ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজে, লোকগাথায়। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সাবঅল্টার্নরা “কথা” বলতে পারে – উপনিবেশিক দেশেও – কখনো বিদ্রোহের ভাষায়, কখনো ভিন্ন স্বরে। সেসময়ের লোকগান বা কাহিনী আমার জানা সূত্রের মধ্যে নেই। কিন্তু সামাজিক উথাল-পাথাল অবস্থায় গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এবং প্রকাশে পরিবর্তন তো আসবেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মানুষ যখন একে রেপ্রসেন্ট করেন তখন সমগ্র চিত্রনাট্যই নতুন করে লেখা হয় উপনিবেশিক রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত ঢঙে। তখন আর নিম্নবর্গের কোন কণ্ঠ, স্বর, ভাষ্য শোনা যাবেনা। পার্থ চ্যাটার্জি “A Derivative Discourse?” দিয়ে এ সংকটকে বুঝতে চেয়েছেন। ১৯৪৭-এর নান্দীমুখ হিসেবে এরকম আখ্যান একের পরে নির্মিত হতে থাকে, যার একঅর্থে চূড়ান্ত পরিণতি মর্মন্তুদ স্বাধীনতার অভিনব চিত্রনাট্যে। আমরা পরতে পরতে সে ঘটনা দেখবো এ প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে।

তখনো স্বাধীনতা হাতে এসে পৌঁছয়নি ভারতীয় জনতার হাতে। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। সেরকম এক সময়ে ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট নিয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা আবুল কালাম আজাদ তাঁর India Wins Freedom গ্রন্থে লিখলেন – 16th August was a black day in the history of India. Mob violence unprecedented in the history of India plunged the great city of Calcutta into an orgy of bloodshed, murder and terror …. The streets were deserted and the city had the appearance of death.

“এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ” হয়ে উঠলো শেষ অব্দি। শুধু এটুকু নয়। "স্বাধীনতা” এই শব্দের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল সাম্প্রদায়িক হত্যা, নারীদের ক্ষত-বিক্ষত ধর্ষিত দেহ, এমনকি পণবন্দীতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া। আজাদ বলছেন – It implied that partition was being accepted on the basis that in both India and Pakistan, there would be hostages who would be held responsible for the security of the minority community in the other state.

ক্রমশ...

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।দেশ ভাগ এবং ভারতবর্ষ – এক উলঙ্গ ইতিহাস-১ | দেশ ভাগ এবং ভারতবর্ষ – এক উলঙ্গ ইতিহাস-২ | দেশ ভাগ এবং ভারতবর্ষ – এক উলঙ্গ ইতিহাস-৩ - আরও পড়ুনদীপালি - Srimallarআরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ২ - দআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

Soumya Chakrobarty | 2405:201:9016:40a0:c0ab:ec8b:db23:***:*** | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১০:১৭523871

Soumya Chakrobarty | 2405:201:9016:40a0:c0ab:ec8b:db23:***:*** | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১০:১৭523871- খুব ভালো লেখা স্যার। আমার ঠাকুমার মুখে গল্প শুনেছি সেই সব ভয়ানক দিনের

-

Kishore Ghosal | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১১:২৬523872

- দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকা প্রতিবেশীদের মধ্যে এই বীভৎস নৃশংস আচরণ - বোধহয় এর আগে কোনদিন দেখা যায়নি। সেই ক্ষত এখনও নিরাময় হয়নি - সামান্য প্ররোচনায় আজও ঘটে চলেছে এখানে সেখানে - হয়তো নিরাময় সম্ভব নয় আর। এমন বিপন্ন স্মৃতি কোন মানুষকেই নিশ্চিন্ত স্বস্তি দিতে পারে না।পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।

সত্য মুখোপাধ্যায় - কোলকাতা | 2401:4900:7089:3d8c:ec0d:a00d:5193:***:*** | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৬:৫৯523879

সত্য মুখোপাধ্যায় - কোলকাতা | 2401:4900:7089:3d8c:ec0d:a00d:5193:***:*** | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৬:৫৯523879- কোন ভাষা নেই। শুধুই চোখের সামনে ভেসে উঠলো কতগুলো ঘটনার ঘটানো ইতিহাস! যে বিকৃত যন্ত্রনা নিয়ে আজও চলেছে প্রজন্মের পর, রক্তাক্ত পথে।যায় চলে যায় দশক শতক পার,রক্তে ভেজে রনপায়, লাশপাহাড়ইতিহাসের আরেক নাম স্বাধীনতারগল্প নয় স্বপ্ন দেখার, জীবন দিয়ে জয় করার।চলতে থাকুক ইতিহাসের অন্বেষণ, স্বাধীনতার।

Dinesh Jha | 103.242.***.*** | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২০:০৩523886

Dinesh Jha | 103.242.***.*** | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২০:০৩523886- প্রথম অধ্যায় পড়ে প্রচুর তথ্য পুনরায় পুন:জীবিত হলো মাত্র । পরের পর্বে আশা রাখি আরোও কিছু তথ্য সংগ্রহ হবে । তোমার লেখনী বরাবর আমাকে টানে । কখন সময় পাও, কখনি বা এসব লেখো বলত ! অনবদ্য লেখা ।

অরুণাচল দত্ত চৌধুরী | 122.172.***.*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৪:৪৮523915

অরুণাচল দত্ত চৌধুরী | 122.172.***.*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৪:৪৮523915- নির্মম নিয়তি নির্মানের এক সত্যনিষ্ঠ ধারাবিবরণী।

পাঞ্চজন্য ঘটক | 2a00:23c7:5fcc:7301:351d:4ed2:aa7:***:*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৫:১৭523917

পাঞ্চজন্য ঘটক | 2a00:23c7:5fcc:7301:351d:4ed2:aa7:***:*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৫:১৭523917- অত্যন্ত মননশীল লেখা। বেশ কিছু নতুন চিন্তাধারা লেখক তুলে ধরেছেন।

সৌম্যদীপ | 2409:4060:300:6fad:8357:99a8:ef4a:***:*** | ০৬ জানুয়ারি ২০২৪ ১৪:২২527427

সৌম্যদীপ | 2409:4060:300:6fad:8357:99a8:ef4a:***:*** | ০৬ জানুয়ারি ২০২৪ ১৪:২২527427- দারুন লাগলো পড়ে ,প্রচুর অজানা তথ্য সম্পর্কে অবগত হলাম ।আর আপনার লেখনীর তো প্রশংসা করতেই হয় ,এক কথায় অনবদ্য । ♥️♥️

সুকুমার ভট্টাচার্য্য | 110.224.***.*** | ০৮ জানুয়ারি ২০২৪ ১১:৫৫527486

সুকুমার ভট্টাচার্য্য | 110.224.***.*** | ০৮ জানুয়ারি ২০২৪ ১১:৫৫527486- বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল আগেই বিদেশী প্রভুদের মদতে। বিক্রী হওয়া নেতারা নিয়মিত যত্ন করেছেন সেই বৃক্ষকে। তারই ফলশ্রুতি স্বাধীনতার আগে পরে এবং আজও হ্তালীলা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ, খুন ও উল্লাস।দারুণ শুরু করেছেন ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য। পরের কিস্তির অপেক্ষায় রইলাম।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... dc, kk, দ)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।