- বুলবুলভাজা আলোচনা রাজনীতি

-

দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে গ্র্যানি! - পূর্ব জার্মানির কিসসা

পারমিতা চৌধুরি

আলোচনা | রাজনীতি | ১৭ মে ২০২৫ | ১০৩০ বার পঠিত | রেটিং ৪.৩ (৩ জন)

ইউরোপে এখন "সমার"। কিন্তু পূর্ব জার্মানির এই শহরে মে মাসের সমারে রাতে লেপ মুড়ি দিতে হয় আর দিনে জ্যাকেট পরতে হয়। বিকেলবেলা ঘর্মাক্ত কলেবরে জিম থেকে বেরিয়ে দেখি ট্রামটা স্টপেজে দাঁড়িয়ে। ফলে, কনকনে হিমেল বাতাসে কাঁপতে কাঁপতেই সোয়েটার বগলে ট্রামের দিকে ছুটলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি পরপর একগাদা ট্রাম বাস দাঁড়িয়ে। বুঝলাম - কিছু গোলমাল। একটু খেয়াল করতে দেখি বিশাল লম্বা মিছিল চলেছে মোড়ের দিকটা দিয়ে। এখানে একটি অবস্থান বিক্ষোভের সহ-আয়োজক হওয়ার সুবাদে জানতাম, পুরো রাস্তা এখন থেমে থাকবে, চলবে শুধু মিছিল। মিছিলের শুরু, শেষে আর বাঁক নেওয়ার মোড়ে থাকবে পুলিশের গাড়ি। অশান্তি পাকিয়ে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে তারা। ফলে, তখন আমার সামনে উপায় একটাই - ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, শীতার্ত দশায়, এলবে নদীর হাওয়ার ঝাপটা খেতে খেতে - তিন, সাড়ে তিন কিলোমিটার হন্টন। অগত্যা মিছিলকে নিজের ডিকশনারী উজাড় করে গাল পাড়তে পাড়তে এগোলাম।

আমি যেখানে থাকি, সেই ড্রেসডেনের সিটি সেন্টার আর তার আশেপাশেই সচরাচর যতেক মিছিল শুরু হয়। প্রতিদিনের মিছিল, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সংক্রান্ত সব তথ্য শহরের ওয়েবসাইটে আপলোডেড। বাড়ি ফিরে দেখলাম আজ সেই মুহূর্তে ওখানে তিনটে মিছিল অথবা অবস্থান চলছিল। সবথেকে ছোট প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীর আনুমানিক সংখ্যা ৮। আয়োজকদের নাম: দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে গ্র্যানি!!!! নামটা পড়ে খুঁজে পেতে দেখলাম এইটি তাঁরা মাঝেমাঝেই করেন। রাস্তার ধারে এসে গোলাপী টুপি পরে দাঁড়ান, পথচলতি মানুষদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন, বোঝানোর চেষ্টা করেন যুদ্ধ এবং দক্ষিণপন্থার বিপদ। শুধু তাই না তাঁরা সোজা জার্মানির অতি দক্ষিণপন্থীদের অনুষ্ঠানে চলে যান, কখনো কচু (পড়তে হবে - মিডল ফিঙ্গার) দেখাতে, কখনো কেক নিয়ে "এসো গপ্পো করি" সুলভ বুথ খুলে। না, অবাক এই কারণে হইনি যে এখানে বয়স্ক মহিলারা দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে। জার্মানির বয়স্ক মহিলাদের মত অমায়িক, মিশুকে, হাসি খুশি, চরকা-কাটা-চাঁদের-বুড়ি সুলভ মানুষ আমি চোখের সামনে বিশেষ দেখিনি। অবাক হওয়ার কারন আমি এঁদের যতটুকু দেখেছি (স্বীকার্য - খুব কমই দেখেছি), আমার মনে হয়েছে এঁরা অত্যন্ত সহনশীল, চুপচাপ, মেনে নেওয়া জাতীয় মানুষ। খুব যে পার্থক্য আছে আমাদের দেশের মহিলাদের সঙ্গে তা আমার একেবারেই মনে হয়নি। প্রমাণ পেলাম - অন্তত কয়েকজন একেবারেই তা ন'ন - আমাদেরই দেশের মতন স্রোতের বিপরীতে হাঁটা সংখ্যালঘু হলেও তাঁরা আছেন।

দ্বিতীয় মিছিলটিতে কমবেশি ৫০ জন থাকার কথা লেখা। নকবার ৭৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে, গাজার গণহত্যার বিরুদ্ধে জমায়েত অথবা মিছিল - খুব পরিষ্কার বুঝিনি লেখা দেখে। কিন্তু আবারও বেশ অবাক হলাম। অতি দক্ষিণপন্থী, প্রায় পূর্বতম জার্মানিতে, নকবা স্মরণ! কিন্তু যেকোনো দেশের মতোই জার্মানির সমাজ, রাজনীতিকেও এত সহজে বোঝা যায় না। বাক-স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা এখানেও হয়। হ্যাঁ, শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কাজটাকে "বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা"ই বলতে হবে। প্যালেস্টাইনপন্থী বেশ কিছু প্রতিবাদে পুলিশি অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ে। আবার উল্টোটাও আছে, যেখানে মিছিল প্রতিবাদে কোনো সমস্যা হয়নি। তবুও আমাকে বলতেই হচ্ছে বাক স্বাধীনতা "বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা"। কারণ, অনেক খুঁজেও এমন একটা খবর বের করতে পারলাম না, যেখানে ইজরায়েলপন্থী মিছিলের ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে কেউ তাঁর "বাক-স্বাধীনতা" প্রয়োগ করে বলতেই পারেন, সমস্ত প্রো ইজরায়েল মিছিলই অত্যন্ত সুসভ্য ছিল।

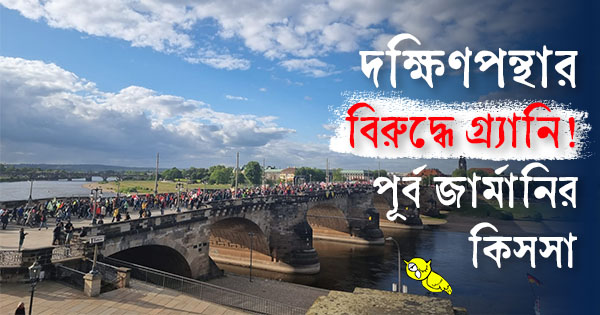

এবং তৃতীয় মিছিলটি! যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এখানে দেখা যাচ্ছে এইটি সেই তৃতীয় মিছিলের। সাইটে উল্লেখ করা আছে, আনুমানিক অংশগ্রহণকারী সংখ্যা: ৭০০। আমি প্রায় একেবারেই জার্মান পড়তে পারি না। সেই সাংঘাতিক অল্প বিদ্যা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো - এই মিছিলও দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে এবং অন্তত একটি সংগঠন হল - টিচার্স অ্যাসোসিয়েসন। অতি দক্ষিণপন্থীদের মিছিলে এত লাল সবুজের ছড়াছড়ি থাকে না, তাঁদের রং মূলত নীল (পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে রং মেলানোর চেষ্টা না করাই ভালো)। পশ্চিমবঙ্গের রঙের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়লো - কি আশ্চর্য! আজ কলকাতাতেও শিক্ষকদের প্রতিবাদ ছিল। তাঁদের ওপরে পুলিশের লাঠির ঘা পড়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ আর ড্রেসডেনের মিছিল দুটির পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন, ফলত তুলনীয় নয় মোটেই; তবু, মনটা দুই শহরেই প্রতি মুহূর্তে থাকার ফলে হয়তো, মনে পড়লো বটে!

বাড়ি ফিরে দেখলাম মিছিলের মূল আয়োজক ছিল স্যাক্সনীর এডুকেশন অ্যান্ড সায়েন্স ট্রেড ইউনিয়ন। জার্মানির একটি রাজ্য হলো স্যাক্সনী এবং ড্রেসডেন সেই রাজ্যেরই রাজধানী শহর। যদিও শহরের ওয়েবসাইটের তথ্য ছিল আনুমানিক ৭০০জন হবে, ইউনিয়নের ওয়েবসাইটে লিখেছে দেখলাম ৪০০০ জন। নিঃসন্দেহে সংখ্যাটা বেশ বাড়িয়ে লেখাই তবে ৭০০ জনের থেকে অনেক বেশি হয়েছিল এটাও ঠিক।

সাংঘাতিক ঘরকুনো হওয়ার সুবাদে মিছিল নগরীর বাসিন্দা হলেও মিছিলের পাশ দিয়ে হাঁটা এই প্রথম, তাও তালেগোলে ঘটে গেছে। খিদে টিদে ভুলে গেলাম। এদিক ওদিক করে গুচ্ছের ছবি, ভিডিও তুলতে তুলতে এলাম। এবং বুঝলাম দলবদ্ধ হওয়ার কি মহিমা! মিছিলের উন্মাদনার অনুভূতি নিয়ে বাংলায় গাদা গুচ্ছ লেখা আছে। লেখা পড়ে অনেকেই নিশ্চই বোঝে, অনুভব করে। স্পষ্টত, আমি একেবারেই বুঝিওনি, অনুভবও করিনি। ফলে, আজকেই আমি বুঝলাম খুব ধীরে হেঁটেও হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া কেমন করে ঘটে। হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলাম হাসি মুখের মানুষদের। ভুভুজেলা, সেই ছেলেবেলার মেলার ঝুমঝুমি জাতীয় অনেক কিছুই বাজছে। স্লোগান নেই। কারণ প্রতিবাদ মুখে নয়, হাতে উঁচিয়ে ছিল। স্লোগান ব্যাপারটা আমি একটু কমই শুনেছি এখানে। বেশি দেখেছি মাইক নিয়ে গান, বাজনা বাজানো।

কলকাতায় যেমন কিছু বাঁধা রুট হয় মিছিলের, এখানেও তেমনি। সরাসরি শাসককে জানানোর নয়, এমন মিছিলগুলো সচরাচর দুটো জমজমাট রাস্তা ধরেই হয়। তারই একটির শুরু হয় ড্রেসদেনের বিখ্যাত রাস্তা থিয়েটারপ্লাতজ থেকে। এই থিয়েটারপ্লাতজের আসেপাশেই ড্রেসদেনের প্রাচীন ইতিহাসের বারোক স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো। মিছিল যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টোদিকে এই রাস্তা বরাবর পাঁচ মিনিট গেলে অফিসপাড়া এবং সবথেকে বড় শপিং মল দুটো। ফলে স্থানীয় এবং পর্যটক মিলিয়ে সবথেকে বেশি মানুষ এই চত্বরেই।

মিছিলমুখো এগোলে প্রথমেই বাঁ দিকে জুইঙ্গার প্যালেস। তারপর একে একে দুদিকে চোখে পড়তে থাকবে ড্রেসডেন ক্যাথেড্রাল, সেম্পের অপেরা হাউস।

ড্রেসদেনের ইতিহাসের স্মরণীয়তম রাজার নাম দ্বিতীয় অগাস্টাস। এবং কাজকর্মের অনুষঙ্গে দেখলে এঁর এক বেরাদর ভারতের ইতিহাসেও আছেন। ইতিহাসে সবসময়ই স্মরণীয় রাজাদের সমালোচনা পড়তে হয়। রাজা অগাস্টাসের অদ্ভুত খেয়াল ছিল স্থাপত্যের পর স্থাপত্য বানিয়ে চলা। তার সঙ্গে জুড়েছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল জীবন যাপন। চীনা পোর্সেলিনের প্রতি আগ্রহ প্রায় আসক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারই ফল - পৃথিবী বিখ্যাত মাইসেন পোর্সেলিন। এবং, দুর্জনে বলে তিনি না কি প্রায় তিনশোর অধিক সন্তানের জনক! অবশ্য সন্তান জন্ম দিতে দিতে ক্লান্ত, মৃত তাঁর কোনো প্রিয়তমার জন্য রাজা অগাস্টাস মর্মর স্থাপত্য গড়েননি, যেটা কি না তাঁর মুঘল বেরাদর করেছিলেন।

ইতিহাসের এত কচকচানি স্রেফ এইটুকু বলতে যে মিছিল এরপর এলবে নদীর ওপরের ব্রিজে উঠবে। ব্রিজের নাম - অগাস্টাস ব্রিজ। আর, এই ব্রিজে দাঁড়িয়ে ডানদিক বরাবর ফিরে তাকালে দেখা যাবে ড্রেসডেনের আকাশে উঁচিয়ে আছে সুবিখ্যাত গীর্জা ফ্রাউএনকির্শের চুড়ো।

ড্রেসডেন এবং পূর্ব জার্মানিকে যাঁরা সোশ্যালিজমের পরিপ্রেক্ষিতে জেনেছেন, তাঁদের জন্য এই পুরো চত্বরেই কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। সোশ্যালিস্ট সরকারের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি রাস্তার নামে - রোজা লুক্সেমবার্গ প্লাতজ। একটু ঠাহর করে মাথা উঁচিয়ে তাকালে কমিউনিজমের একটা বেশ বড় ফ্রেস্কো দেখা যায় kulturpalast (কালচারাল প্যালেস বা সংস্কৃতি ভবন)এর গায়ে। কিন্তু বাকি প্রায় সবটুকুই প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস।

ইতিহাস থেকে আবার মিছিলে ফেরা যাক। মূলত মধ্য বয়স্ক, বয়স্করা ছিলেন। মা'র হাত ধরে অথবা বাবার ঘাড়ের ওপর বসে মিছিলে হেঁটেছে(!) বেশ কিছু ক্ষুদেও। একজনকে দেখে মনে হলো তিনি সদ্য ট্রেন থেকে নেমেছেন এবং তৈরি হয়েই এসেছেন ট্রলি টানতে টানতে বাড়ি ফেরার সময়টা প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাঁটবেন। কিন্তু দুই হাত সব্যসাচীর মত কাজ করেনি। তাই প্ল্যাকার্ড ট্রলির ঘাড়ে লুটিয়ে পড়ে, এক পাশ দিয়ে অল্প স্লোগান দেখা যাচ্ছে শুধু। রঙের মিল দেখে মনে হলো, সম্ভবত শিক্ষক সংগঠনের প্রচুর মানুষ বেশ দূর থেকে সাইকেল নিয়ে এসেছেন। জার্মানিতে সাইকেল নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে দৈনিক ট্রেনে যাতায়াত করা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। মিছিলের সঙ্গে আমার পা মেলানো এই ব্রিজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অংশেই। সম্ভবত বেশ অনেকেই এরপরে আসলে আর মিছিলের সঙ্গে থাকেননি। মিছিলের যে বহর এত দূর ছিল, তার থেকে বেশ অনেকেই এদিক ওদিক চলে গেলেন ব্রিজ পেরিয়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হলো, মিছিলের পাশে অথচ আলাদা হয়ে, অত্যন্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে নীল হুডেড জ্যাকেট পরে হাঁটছিল যে ছেলেটি সে-ও অন্যদিকের রাস্তা ধরলো, তার জ্যাকেটের পেছনে লেখা ডু নট ডিস্টার্ব।

সত্যি বলতে, যদিও এই মিছিলের ডাক ট্রেড ইউনিয়নের কিন্তু জার্মানির রাজনীতি আমি খুব ভালো জানি না বলে মোটেও নিশ্চিত না এই মিছিলের আহ্বায়করা সত্যিই বামপন্থা ঘেঁষা কি না। এখানকার শিক্ষকদের ইউনিয়নটি জার্মানির মধ্যে বৃহত্তম। কিন্তু তাঁরা ঘোষিতভাবে নন পার্টিসান। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় সংকোচনের তাঁরা বিরোধিতা করেন ঠিকই, কিন্তু মূলত তাঁরা শিক্ষকদের স্বার্থ দেখার জন্য গঠিত। এঁদের কাজ কর্ম একটু খুঁজে দেখলে দক্ষিণ ঘেঁষাই মনে হলো। স্বাভাবিক। এটা সম্ভব না যে শিক্ষকরা দক্ষিণপন্থা বিরোধী এবং ছাত্ররা দক্ষিণপন্থী হয়ে যাবেন! কোনো মানুষ রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন প্রান্তের দিকে ঝুঁকে আছে, সেটা দেখার আমাদের কিছু নির্দিষ্ট ফর্মুলা আছে। বহু ক্ষেত্রেই এই ফর্মুলা দেশ কালের নিরিখে পাল্টে না নিলে ভুল হবে। এই যেমন সদ্য ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের নিরিখে ভারতের দক্ষিণপন্থীরা অনেকেই যুদ্ধ নিয়ে রীতিমত উত্তেজিত উৎসাহিত ছিলেন। জার্মানিতে উল্টো। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে এখানে মূল্যবৃদ্ধি চড়চড়িয়ে বেড়েছে। ফলে, অতি দক্ষিণপন্থী দল AfD এর সমর্থক, অত্যন্ত গোঁড়া মানুষরাও এখানে যুদ্ধবিরোধী। একান্তই নিজের স্বার্থে এই বিরোধিতা। ডান আর বাঁ দিকের মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে প্রথম পক্ষ কেবল এবং কেবল মাত্র একার জন্য স্বার্থ চায় এবং দ্বিতীয় পক্ষ যতোটা সম্ভব সবার জন্য। আসলে এটাও খুব পরিষ্কারভাবে মেলে না। কারণ, এই যে টিচার্স এসোসিয়েশন যারা কাল মিছিল করলো, তাঁদের অনেক পলিসি দেখলে মনে হবে বুঝি সবার জন্য। আসলে "সবার জন্য"টা তখনই প্রযোজ্য যখন বিষয়টা "ব্যক্তি"র সুবিধের অংশ। ব্যক্তি আর সমষ্টি কখন এক, কখনই বা আলাদা সেটা বুঝতে গেলে যথেষ্ট নিবিড়ভাবে সমাজ, দেশকে জানা ছাড়া উপায় নেই।

এ দেশের বামপন্থী দলটির নাম Die Linke।দলটির জন্মলগ্নে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সম্ভবত নিজেদের ওপর বিশেষ আস্থা রাখতে পারেননি। তাই দলের নামটির আক্ষরিক অনুবাদ - The Left, যাতে কাজে বোঝানো না গেলেও অন্তত নাম দেখেই মানুষ বুঝতে পারেন। হায় শেক্সপিয়ার! এই দলটিও মাঝে মাঝে বেশ কিছু দক্ষিণপন্থী বক্তব্য রেখেছিল। যদিও যে অংশটি এইসব বলেছিল, তাদের নেত্রী অনুগামীদের নিয়ে Die Linke ছেড়ে বেরিয়ে নতুন দল গড়েছেন। একেবারেই আশ্চর্যের না যে সেই দলটির নাম তিনি নিজের নামেই রেখেছেন। "আমিত্ব" ভারাক্রান্ত হয়ে যাওয়া দক্ষিণপন্থার একটি লক্ষন সম্ভবত। যেমন নরেন্দ্র মোদী থেকে দিলীপ ঘোষ নিজেরাই নিজেকে প্রথম পুরুষে উল্লেখ করেন হরদম। Die Linke ছেড়ে বেরিয়ে এসে তৈরি হওয়া দলের নাম - Sahra Wagenknecht Alliance, নেত্রীর নাম - বলাই বাহুল্য। Die Linkeর ভোটে গত দুটো নির্বাচন ধরে ধারাবাহিকভাবে ধ্বস নামছে। উল্টোদিকে দু বছরও বয়স হয়নি Sahra Wagenknecht Alliance দলটির। প্রথম নির্বাচনেই তাদের ফলাফল যথেষ্ট চমকে দেওয়ার মত।

এইসব কিছুর ফলে, কে যে কখন ডানদিকে কখন বাঁ দিকে - জার্মান ভাষায় লেখা খবর প্রায় কিছুই না পড়ে, জার্মান ভাষায় মানুষের কথা না শুনে, কেবল বিদেশী ইংরেজি খবর পড়ে - উদ্ধার করা বেশ মুশকিল।

এই অদ্ভুত জটিল রাজনীতির আবর্ত যদি ছেড়েও দিই, তাহলেও যে দলটি বিগত নির্বাচনে জিতলো, তাদের অবস্থা দেখলেও শঙ্কা জাগে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে এই প্রথম কোনো চ্যান্সেলর জার্মান পার্লামেন্ট বুন্দেশটাগে প্রথম বারের ভোটে নির্বাচিত হতে পারেননি। এই ঘটনা অভূতপূর্ব শুধু নয়, সাংঘাতিক আশঙ্কাজনক। চ্যান্সেলর নির্বাচনের জন্য ভোট দেয় পার্লামেন্টের সদস্যরা। এই ভোটটা হওয়ার আগেই জোট তৈরি হয়ে যায়। অথচ, প্রথম রাউন্ডে ফ্রিদরিশ মের্জ প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ! জন্ম নিয়েই জোটের আভ্যন্তরীণ সমস্যা কুৎসিতভাবে ছিটকে বেরোলো। ফ্রিদরিশ মের্জের ইতিহাস দেখলে বিষয়টা আরই অস্বস্তিকর। ভারতের যেমনি ইন্দিরা গান্ধী, জার্মানির তেমনি অ্যাঙ্গেলা মের্কেল। মের্কেলের দলে, মের্কেলের সমসাময়িক এবং সমবয়সী সদস্য ফ্রিদরিশ। মের্কেলের সঙ্গে তাঁর বরাবর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রিদরিশ প্রতিবার হেরে গেছেন। ফলে এইবার নির্বাচনে জেতার জন্য ফ্রিদরিশ কখনো কখনো তাঁর সেন্ট্রিস্ট দলের থেকে আলাদা সুরে কথা বলেছেন, অতি দক্ষিণপন্থাকে কিছু ক্ষেত্রে রীতিমত তোষন করেছেন। নির্বাচনের মাত্র কিছুদিন আগে ফ্রিদরিশ এবং তাঁর দলের তীব্র সমালোচনা করেছেন মের্কেল। এরপর ফ্রিদরিশর জেতার কথা ভাবতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনি জিতেছেন। অনেকেই ভাবতে পারেনি জোট গঠন সম্ভব হবে। সেটাও করেছেন। এবং তারপরেও জার্মানির ইতিহাসে তিনি প্রথম চ্যান্সেলর যিনি প্রথম রাউন্ডের ভোটে নির্বাচিত হতে পারেননি। জার্মান পার্লামেন্টে এখন দ্বিতীয় জায়গায় আছে অতি দক্ষিণপন্থী দল - AfD। ফ্রিদরিশ জানেন তাঁর জোট, তাঁর দলের সদস্যরা তাঁকে ভোট দেননি প্রথম মুহূর্তেই। এমনকি দ্বিতীয় রাউন্ডেও তিনি তাঁর জোটের সবার ভোট পাননি। পরিস্থিতি যেন, ওপরে কালো ঠান্ডা স্থির জল এবং সেই জলের গভীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাঙ্গর।

এটা এখন অনেকেই জানেন যে গত নির্বাচনের পর জার্মানি আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধত্তর পূর্ব জার্মানি এখন পুরোপুরি অতি দক্ষিণপন্থী। সেই পূর্ব জার্মানিতেই আমি থাকি। ফলে, এই মিছিল দেখতে বেশ ভালই লাগছিল। এখানে এসে, ভারত এবং জার্মানি - দু দেশের অতি দক্ষিণপন্থীদের আমি দেখেছি বেশ কাছ থেকেই। যুদ্ধোত্তর জার্মানি সম্ভবত কিছুটা বাধ্য হয়েছিল "সমগ্র"কে দেখতে। পূর্ব পশ্চিমে টুকরো হওয়া দেশের পশ্চিম অংশে প্রথম বাম ঘেঁষা চ্যান্সেলর, উইলি ব্র্যান্ডের উত্থান সেই সময়ে, আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল আগে। কেবল "উত্থান" বললে বোধয় একটু ভুলই হবে। পোল্যান্ডের ওয়ারশ ঘেটো আন্দোলনের স্মৃতিসৌধের সামনে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতজানু হয়ে বসে পড়েছিলেন, যুদ্ধের শর্ত মোতাবেক মেনে নিয়েছিলেন খন্ডিত জার্মান সীমান্ত। এইসবই জার্মান নীল রক্তের অহং এবং আভিজাত্যের গায়ে চরম আঘাত। রক্ষণশীল দলগুলি এইসব ঘটনার পর রে রে করে আসরে নামে পরের ভোটের ইস্যু বানিয়ে। কিন্তু পরের ভোটে জার্মানির মানুষরা সেবারে উইলি এবং তাঁর পদক্ষেপগুলো জিতিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর কেটে গেছে দুটো প্রজন্মের সময়। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের বড় হয়ে ওঠার সময় অতিরিক্ত স্বাধীন হতে শেখানো হয়েছে। এই "অতিরিক্ত স্বাধীন" মানে আমাদের দেশের "বখে যাওয়া" ব্যপারটা নয়। ইন্টারনেটে ইংরেজি ভাষার জার্মান স্ট্যান্ড আপের রিল দেখলে প্রায়ই দেখা যায়, বাবা মা'র থেকে কখনো ভালোবাসার শব্দ উচ্চারিত না হতে শোনার আক্ষেপ হাস্যকৌতুক হয়ে পরিবেশিত হচ্ছে। আবেগকে দুর্বলতা হিসেবে শিখেছে এখানে মানুষ। আমার অতি দক্ষিণপন্থী ফ্ল্যাটমেট আপনমনে একবার বলে ফেলেছিল, "বাবা যদি আমার সঙ্গে আর একটু.. কথা বলত.. বুঝত.."। খেই হারিয়ে গেছিল তার, নিজেই বুঝে উঠতে পারছিল না ঠিক কিসের অভাব তার বাবা পূরণ করেনি। এই আবেগের অভাব এবং স্বাধীনতার মিশেল তরুণ যুবকদের - বিশেষ করে একটু অল্প শিক্ষিত, দেশের মূল্যবৃদ্ধিতে দিশাহারা, গ্রামীণ অঞ্চলের দিকের তরুণ যুবকদের দক্ষিণপন্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর আগে জার্মানি লেফট বা সেন্টার লেফটকে গ্রহণ করেছিল সার্বিকভাবে "নিজেদের" স্বার্থে। এখন একান্তই "নিজের" সুবিধের দিকে চেয়ে আছে মানুষ।

কেমন যেন মনে হয়, দক্ষিণপন্থা একজন ব্যক্তিকে আয়েশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। উল্টোদিকে বামপন্থা দাবী করে, ব্যক্তিকে নিজের আরাম নিয়ে ভাবলে চলবে না। ফলে, দক্ষিণপন্থা সম্ভবত সবসময়ই ব্যক্তির থেকে রাষ্ট্রে পৌঁছবে। আর, বামপন্থা রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিতে। কিন্তু তাহলে রাষ্ট্রযন্ত্রে বামপন্থার প্রবেশ ঘটবে কি করে? আমি সত্যিই জানি না। এই পুরো "মনে হওয়া"টাই আসলে আমার বেশ অনধিকার চর্চা। আমি তো আর রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন এইসব নিয়ে পড়াশুনো করিনি। বেঁচে আছি যে কালে, সেই কালের দেশ আর পাত্রদের দেখতে পারি শুধু। কিন্তু যদি পড়াশুনো করতাম, তাতেও কি খুব লাভ হতো? তথ্য, বিদ্যে, বুদ্ধি এইসব তো অধিগত হয় - বিশেষ করে এখনকার যুগে - যথেষ্ট সহজে। কিন্তু তথ্য থেকে সত্যে, সত্য থেকে অনুভবে পৌঁছতে যে স্থৈর্য আর শক্তি দরকার তা কি আমার আদৌ আছে এই গতিভারাক্রান্ত সময়ে? মনে তো হয় না। ফলে, আমি শুধু এইটুকুই জানি রাজনীতিতে জার্মানি বেশ টালমাটাল সময়ে দাঁড়িয়ে। এবং এখন ওই ৭০০ জনের মিছিলের থেকে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থান ৮ জনের দিদিমা ঠাকুমাদের। বিভেদের সময়ে পাশাপাশি হেঁটে স্লোগানের থেকে অনেক বেশি কার্যকরী মনে হয় - মুখোমুখি সংযোগ।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনজামায়াতের কার্যকরী নির্বাচনী কৌশলে দেশের বাছাইকৃত এলাকায় চমকের গল্প। - লতিফুর রহমান প্রামানিকআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

হীরেন সিংহরায় | ১৭ মে ২০২৫ ১২:২৬731423

- খুব ভালো লাগল আপনার লেখা । দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে সেন্টার পার্টি দুটি যে হাল ধরেছিল , পুনর্মিলনের ( Wiedervereininung) পরে সেটি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে এবারকার কোয়ালিশন তার প্রমাণ - দেশের দুটো বড়ো দল মিলে ৫০.১% ভোট পেলো না তাদের তৃতীয় দলকে ( Die Grünen) কোলে টানতে হয়েছে । ফ্রিডরিখ মেরতস এবারের ভোটের আগে কোয়ালিশনের দুই দলের সম্বন্ধে প্রভূত নিন্দা করেছেন তার খানিকটা শোধ নিলেন ৬ জন চ্যান্সেলর নির্বাচনে তাকে ভোট না দিয়ে - প্রথম এমন ঘটনা গণতান্ত্রিক জার্মানির ইতিহাসে। অতএব সাধু বা মেরতস সাবধান ! একে কে যে কখন টেনে নামিয়ে আনবেন কে জানে! ১৯৮৩ সালে হেলমুট শ্মিড সরকারের পতন হয়েছিল যখন FDP উলটোদিকে ভোট দিল । ভোটের পরে তিন মাস লাগল সরকার বানাতে । প্রেস তাই বলছে এমন নড়বড়ে জার সূচনা সেটি টিকবে কদিন ! অন্যদিকে AfD র উত্থান - এ বিষয়ে আমি একটি নাতিদীর্ঘ সিরিজে লিখছি ( বৈঠকি আড্ডায় আবার - হরিদাস পাল - দেখতে পারেন )। ডি লিংকের ভোট শেয়ার বেড়েছে ২০২৫ জাতীয় নির্বাচনে দলছুট BSW র পাওয়া প্রায় ৫% যোগ করলে তারা গ্রিন পার্টির চেয়ে বেশি আসন পেয়ে তৃতীয় দল হতে পারতো ।

-

রমিত চট্টোপাধ্যায় | ১৭ মে ২০২৫ ১২:৩৪731424

- https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=32034 পর পর কয়েকটি পর্ব আছে।

-

Amit Chatterjee | ১৭ মে ২০২৫ ১৮:৪৭731435

Amit Chatterjee | ১৭ মে ২০২৫ ১৮:৪৭731435 - আপনি যে পরিপ্রেক্ষিত থেকে লিখেছেন খুব ভালো লাগল। এই আবেগের অভাব বিষয়টা ভীষণ ভাবে ভাবাল আমায়। ভেতরটা শূন্য হয়ে যায় কেমন, একটা না পাওয়া কুরে কুরে খায়। দক্ষিণপন্থা, বামপন্থা, গোষ্ঠীচেতনা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এই ব্যাপারগুলোর পুনর্মূল্যায়ন দরকার। কোনটার পাল্লা ভারী, কোনটা কতটা কেড়ে নিচ্ছে, কোনটা কতটা দিচ্ছে।

পারমিতা চৌধুরী | 2001:9e8:637:6800:9fc:7d48:6db6:***:*** | ১৮ মে ২০২৫ ০১:৫৪731441

পারমিতা চৌধুরী | 2001:9e8:637:6800:9fc:7d48:6db6:***:*** | ১৮ মে ২০২৫ ০১:৫৪731441- হ্যাঁ, আমারও মনে হয় এই reunion এর পর সামলাতে কিছু একটা অসুবিধে হচ্ছে। উইলি ব্র্যান্ডের সাফল্য পশ্চিম জার্মানির মানুষের ওপর ভর করে। তার ওপর সাম্প্রতিক যে অর্থনৈতিক দুর্নীতি ঘটেছিল, সেটা spd এর খুব বড় ধাক্কা ছিল।

মের্জের সরকারের অবস্থা অত্যন্ত নড়বড়ে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে দেশটা যথেষ্ট অস্থির। Job fair গুলোতে গুজগুজে ধরনের ভংগিতে বলে যাচ্ছে গত বছর থেকে যে নতুন সরকার এলে, টাকা আসবে, সব পাল্টাবে। কিন্তু সে "আচ্ছে দিন" যথেষ্ট দূর অস্ত বলেই মনে হয়। মের্জ এসেই একটা চমক দেখিয়েছেন ওই পাঁচশো বিলিয়ন ইউরো ফান্ড বের করার বিল পাশ করিয়ে। কিন্তু সেটা, আমার মনে হয়, স্রেফ একটা "চমক" হিসেবেই থেকে যাবে। কারণ মের্জকে শুধু যে ঘর সামলাতে হচ্ছে তা তো নয়! তার সঙ্গে আছে অ্যান্টি সেমিটিজমের বিরুদ্ধে থাকার চিরকালীন দায় এবং সঙ্গে রাশিয়া বিরোধিতা। সবচেয়ে বড় সমস্যাটা এখন সব ওয়ার্ল্ড লিডারের কমন কোশ্চেন, তিনি হলেন - ট্রাম্প।

আপনার সিরিজটা আমি পড়বো অবশ্যই। অনেক ধন্যবাদ জানানোর জন্য।

আমার কিন্তু মনে হয়, bsw গঠন না হলে die linke এর ভোট বাড়ত না। লেফটের সমর্থকরা sarah এর কথায় বিগড়ে গেছিল মনে হয় আমার। Sarah বেরিয়ে যাওয়ার পরে ভোটটা বেড়েছে। কারণ die linke এর ভোট বেড়েছে পূর্ব জার্মানিতে। পূর্ব জার্মানিতে আমি যেটুকু দেখছি প্রবলভাবে ডান এবং বাঁ দিকে বিভক্ত। এখানে কোনো centrism, conservatism, গোল গোল ধোয়াঁশার জায়গা নেই। সেটা পশ্চিম জার্মানিতে মনে হয় বেশি। ভোটের শতাংশ দেখেও মনে হয়েছে। কিন্তু আবারও ওই এক কথা বলবো। ভারতের মতোই শুধু সংখ্যা দেখে কিছু বলা তাও আমার মত রাজনীতি, সমাজনীতির আনপড় মানুষের যথেষ্ট অনুচিত কাজ।

পারমিতা চৌধুরী | 2001:9e8:637:6800:9fc:7d48:6db6:***:*** | ১৮ মে ২০২৫ ০২:০১731442

পারমিতা চৌধুরী | 2001:9e8:637:6800:9fc:7d48:6db6:***:*** | ১৮ মে ২০২৫ ০২:০১731442- Amit Chatterjee বাবুকে: আমার মনে হয়, (আমি যদিও এই বিষয়ের ছাত্রী নই এবং "মনে হয়" বলে আমি যা সব বলছি, লিখছি - সেসব যথেষ্ট তাত্বিক জায়গা) - "পুনর্মূল্যায়ন" দরকার না। দরকার হলো, parameter গুলো নতুন করে set করা। সমাজ পাল্টে গেছে অনেক। সীমান্ত আছে বটে, কিন্তু ইন্টারনেট এমন একটা ব্যাপার যা দিয়ে মানুষকে যেমনভাবে খুশি প্রভাবিত করা যায়। বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রীকতা খুব বেড়ে গেছে। অতিমারীর দুটো বছর প্রতিটা মানুষকে এমন একটা কাজ করতে হয়েছে যা মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। মানুষকে সংযুক্ত থাকতে হয়েছে অথচ শারীরিকভাবে দূরে থাকতে হয়েছে - এটা একটা সাংঘাতিক অস্বাভাবিক কাজ করে যেতে হয়েছে। ফলে, প্রতিটা মানুষের জীবন দর্শন একদম শিকড়ে কম হোক বা বেশি - পাল্টে গেছে। এই একদম নতুন পৃথিবীকে address করা দরকার - যেটা দক্ষিণপন্থীরা শুরু করে দিয়েছেন, তাঁরা কিছু অ্যাডভান্টেজ পেয়েছেন পরিস্থিতির। এটা একটা খুব বড় আলোচনা এবং এটা এই দর্শনগুলোতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা মানুষ করলে ভালো হয়।

-

হীরেন সিংহরায় | ১৮ মে ২০২৫ ০৩:২৫731444

- আপনার সঙ্গে মূলত সহমত।পূর্ব জার্মানিতে বাম বনাম দক্ষিণের ভাগাভাগি- সেন্টার বা সেন্টার লেফ্টের ভূমিকা প্রায় বিলীন। এটাকেই ধরার চেষ্টা করছি আমার লেখায়। নতুন পার্টি Bündnis Sahra Wagenknecht পেয়েছে ৪.৯৮% মাত্র .০২ বেশি পেলে সীট পেতো ! ডি লিংকের ভোট বাড়ল ৩.৯% মোট ৮.৮%। এরা দুটি মিলে FDP র বারোটা বাজাল। গত শতাব্দীতে এই FDP ছিল balancing factor!

-

হীরেন সিংহরায় | ১৮ মে ২০২৫ ০৩:২৮731445

- খুব ভালো লাগল আপনি জার্মান মাতৃ মুখের কথা বললেন। সেটাই আমার সবচেয়ে মধুর স্মৃতি ! Oma!

পারমিতা চৌধুরী | 2001:9e8:637:6800:9fc:7d48:6db6:***:*** | ১৮ মে ২০২৫ ০৩:৫৩731446

পারমিতা চৌধুরী | 2001:9e8:637:6800:9fc:7d48:6db6:***:*** | ১৮ মে ২০২৫ ০৩:৫৩731446- হ্যাঁ, আমি জার্মান নামটা লিখিনি। জার্মান আমি অসম্ভব কম জানি। নামটা অনুবাদ করে পড়ে দেখে আমার মুখ দিয়ে ওই নামটাই বাংলায় উচ্চারিত হয়েছিল - "ওওমা!!"

Debanjan | 115.187.***.*** | ২১ মে ২০২৫ ১২:৩২731541

Debanjan | 115.187.***.*** | ২১ মে ২০২৫ ১২:৩২731541- খুব ভালো লিখেছেন | আরো লিখুন | "এবং এখন ওই ৭০০ জনের মিছিলের থেকে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থান ৮ জনের দিদিমা ঠাকুমাদের। বিভেদের সময়ে পাশাপাশি হেঁটে স্লোগানের থেকে অনেক বেশি কার্যকরী মনে হয় - মুখোমুখি সংযোগ।"আপনার এই লাইন টাই খুব ভালো লাগলো | কিন্তু অন্তর্জাল কি এই মুখোমুখি সংযোগ পরিসরটুকুই কেড়ে নিতে চায় ? কেন চায় ? তাহলে কি বিভেদই এই শতাব্দীর বাস্তব নাকি আরো কিছু হতেই পারে ? কে জানে !!!"ইন্টারনেট এমন একটা ব্যাপার যা দিয়ে মানুষকে যেমনভাবে খুশি প্রভাবিত করা যায়। বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রীকতা খুব বেড়ে গেছে। অতিমারীর দুটো বছর প্রতিটা মানুষকে এমন একটা কাজ করতে হয়েছে যা মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। মানুষকে সংযুক্ত থাকতে হয়েছে অথচ শারীরিকভাবে দূরে থাকতে হয়েছে - এটা একটা সাংঘাতিক অস্বাভাবিক কাজ করে যেতে হয়েছে। ফলে, প্রতিটা মানুষের জীবন দর্শন একদম শিকড়ে কম হোক বা বেশি - পাল্টে গেছে। এই একদম নতুন পৃথিবীকে address করা দরকার " একেবারে সঠিক মূল্যায়ন | খুব বাস্তব ঘেঁষা বক্তব্য | কিন্তু মুক্তির উপায় কি জার্মানীর দিদিমা ঠাকুমাদের দেখাদেখী মুখোমুখি সংযোগ ???

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।