- বুলবুলভাজা আলোচনা রাজনীতি

-

শ্যামাপ্রসাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

অভিরূপ গুপ্ত

আলোচনা | রাজনীতি | ০২ এপ্রিল ২০২১ | ১০০১০ বার পঠিত | রেটিং ৪.৭ (৩ জন) - প্রথম ভাগ | দ্বিতীয় ভাগশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের কাটাছেঁড়া আজকের দিনে অতীব জরুরি হয়ে উঠছে। ধারাবাহিকভাবে সে কাজ চলছে এখানে। এটি দ্বিতীয় কিস্তি।

মেয়েদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার দিলে একান্নবর্তী পরিবারের ব্যাপারটাই হয়তো মাথায় উঠবে। আর সেই কারণেই বহুবিবাহ প্রথাও চালু রাখতে হবে, কারণ কোনো মহিলা যদি একের পর এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে থাকেন, তখন তো বাধ্য হয়েই যোগ্য বংশধর পাওয়ার জন্য স্বামীকে আর একটা বিয়ে করতে হতে পারে। এই ধরনের যাবতীয় 'অকাট্য' যুক্তি দেখিয়েই আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, অখিল ভারতীয় ধৰ্ম সংঘ, ধৰ্ম মহামণ্ডল ইত্যাদি সংগঠনগুলি প্রচার চালাতে থাকে হিন্দু ধর্মের প্রস্তাবিত সংস্কারের বিরুদ্ধে, যে প্রস্তাবগুলি হিন্দু কোড বিল নামে পরিচিত। শুধুমাত্র দিল্লি শহরেই ৭৯টি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল আরএসএস ১৯৪৯ সালে [1]। ওই বছরই স্বামী করপত্রী মহারাজের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় হিন্দু কোড বিল বিরোধী কমিটি স্থাপিত হয় [1]। বছর দুয়েক আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ নেহেরুর মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসেবে। হিন্দু মহাসভার সদস্য হয়েও অনেককে অবাক করে দিয়েই তিনি কিন্তু হিন্দু কোড বিলকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এই সময়। খুবই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে।

হিন্দু কোড বিল

১৯৪১ সালে হিন্দু আইন সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। চেয়ারম্যান ছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার বি.এন.রাউ [2]। এই কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৪ সালে শুরু হয় হিন্দু ধর্মের বিবাহ, উত্তরাধিকার, দত্তকগ্রহণ ইত্যাদির নিয়মগুলির সংস্কার কিভাবে করা যায় সেই নিয়ে খসড়া প্রস্তাব তৈরির কাজ। কমিটির সদস্যরা সারা দেশ ঘুরে বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় আচার, রীতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে ১৯৪৭ সালে আইন সভায় একটি ড্রাফট বিল পেশ করেন, যা ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারি লাগু হবে বলে ঘোষণা করা হয় [2]। কিন্তু সদ্য-স্বাধীন হওয়া দেশে আরও হাজারটা দরকারি কাজ থাকে, পড়ে রয়েছে সংবিধান সভার সংবিধান তৈরির কাজ। তাই হিন্দু ধর্মের সংস্কারের কাজটা বছর খানেক মুলতুবি থাকে। ড্রাফট বিলটি যখন পেশ করা হলো আইনমন্ত্রী আম্বেদকরের সিলেক্ট কমিটির সামনে, তিনি তখন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাতে জুড়ে দেন - মহিলাদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মকানুন ইত্যাদি কিভাবে কার্যকরী করা যাবে তার প্রস্তাব [3]। সারা দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট আর প্রিভি কাউন্সিলের রায়গুলিকে একত্র করে হিন্দু ধর্মের নামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিয়মাবলীকে একটা আকার দেওয়ার চেষ্টাও করা হলো এই বিলের মাধ্যমে [2]। আম্বেদকর সংবিধান সভায় পেশ করলেন এই খসড়া বিল। এবং তারপরই যে প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা গেলো সেগুলো কিন্তু বেশ চমকপ্রদ! দুদিন আগেই সংবিধান সভার যে সভ্যরা ভারতের সকল নাগরিকের সমান অধিকারের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তাঁরাই উঠে পড়ে লাগলেন নারী-পুরুষের সাম্যের দাবিকে রুখে দিতে।

হিন্দু ধর্মের সংস্কার-সংক্রান্ত আইনগুলির বিরোধিতা কিন্তু শুধু আরএসএস বা হিন্দু মহাসভার মতন দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলোই করেনি। কংগ্রেসের ভেতরের মৌলবাদীরা তো করেইছিলেন, যেমন ডেপুটি স্পিকার আয়েঙ্গার, যাঁর মতে বহুবিবাহ প্রথা খুবই যথাযথ [2], তেমনি বল্লভভাই প্যাটেল বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতন প্রথম শ্রেণির কংগ্রেস নেতারাও এই প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। প্যাটেলের মতে হিন্দু কোড বিল নিয়ে আলোচনা সংসদের সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই না [2]। আর রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেই রাজেন্দ্রপ্রসাদের ২০০ জন ব্রাহ্মণের পা-ধোয়া জল খাওয়ার গল্পটাও সর্বজনবিদিত [4]। তাই তাঁর থেকে আর কী-ই বা আশা করা যায়?

এসবের মধ্যেই পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতের পথে আগমন কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নেহেরু এবং লিয়াকত আলী খান চুক্তি সই করেন ১৯৫০-এ, যার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং রাতারাতি হিন্দু ধর্ম সংস্কার আইনের বিরোধী হয়ে ওঠেন। বিরোধিতার কারণ হিসেবে বলেন যে এই বিল নাকি হিন্দু ধর্মের ভিতটাকেই নাড়িয়ে দেবে। এর পরিবর্তে তিনি প্রস্তাব করেন ইউনিভার্সাল সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা [5], যে দাবি শ্যামাপ্রসাদের উত্তরসূরীরা এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। ভেবে দেখার বিষয় হলো যাঁরা হিন্দু ধর্মের সংস্কারের বিরোধী, তাঁরাই আবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দাবি করেন কী করে? শুধুই কি নারীর দেহের এবং মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার পিতৃতান্ত্রিক চাহিদা? নাকি মুসলমানদের একাধিক বিবাহ বন্ধ না করে কেবলমাত্র হিন্দুদের বহুবিবাহের সুখ থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রতিবাদ?

নেহেরুর মন্ত্রিসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ

১৯৪৮-এর মাঝামাঝি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা যখন হাতের বাইরে চলে গেছে, তখন ওই বছরের ২২শে অক্টোবর গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের সাথে দেখা করলেন শ্যামাপ্রসাদ, কে সি নিয়োগী, মোহনলাল সাক্সেনা আর বিধান রায় [6]। জওহরলাল নেহেরু তখন ইউরোপে। আয়েঙ্গারকে স্পষ্ট কথায় জানানো হলো যে কেন্দ্রকে আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে। শরণার্থীদের এইভাবে পশ্চিমবাংলায় অবাধে ঢুকে পড়ার ফলে ওই রাজ্যের অর্থনীতি যে একেবারে বিপর্যস্ত সেই বার্তা নেহেরুকে দিলেন আয়েঙ্গার। টানাপোড়েন এবং চাপ-পাল্টা চাপ দেওয়া চলতে থাকে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে আরও বছর দেড়েক। একাধিকবার বৈঠক হয়। পরিণামস্বরূপ দিল্লিতে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি সই করা হয়, যা দিল্লি প্যাক্ট নামেও পরিচিত। এতে বলা হয় যে দুই দেশকেই নিজেদের দেশের সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে আর দুটো দেশই একে ওপরের কাছে জবাবদিহি চাওয়ার অধিকার রাখবে। সংখ্যালঘুরা যদি স্বেচ্ছায় অন্য দেশে যেতে চান, অর্থাৎ যদি পশ্চিমবাংলার কোনো মুসলিম পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে, বা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ভারতে চলে আসতে চান, তাহলে যথাক্রমে ভারত এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে যাতে তাঁরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছন। নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে চলে যাওয়া উদ্বাস্তু যদি আবার ফিরে আসতে চান তাহলে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে সেখানকার সরকারকে। আরও বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম বাংলা আর আসমে সংখ্যালঘু কমিশন তৈরি করতে হবে সেই সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে, এবং সেই কমিশনে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান সদস্য থাকবেন যাঁরা হবেন ওই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি [6]। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই চুক্তির প্রভাব দেখা যেতে শুরু করে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে বেশ চোখে পড়ার মত, উদ্বাস্তুদের আসা-যাওয়া উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। জুলাই মাসের হিসেব বলছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ৭৯০৭টি মুসলিম পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে, অসম সরকার করেছে ১৫,৭২৭টি পরিবারের [7]। বস্তুত ওই সময় দাঁড়িয়ে, পরিস্থিতি সাময়িকভাবে সামাল দেওয়ার জন্য এই চুক্তির থেকে ভালো বন্দোবস্ত আর কিছুই বোধহয় হতে পারত না। কিন্তু এখানেও বাদ সেধেছিলেন সেই শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর দাবি ছিল, যে পূর্ব পাকিস্তানের সকল হিন্দুকে এপারে নিয়ে আস্তে হবে, আর একই নিয়মে পশ্চিমবাংলার সকল মুসলমানকে চিরকালের মতন 'আপদ' বিদায় করে দেওয়া প্রয়োজন। আর এর জন্য দরকারে যুদ্ধ করে পাকিস্তানকে পরাস্ত করে ওদেশের জমি দখল করতে হবে, র্যাডক্লিফ লাইন আবার নতুন করে আঁকতে হবে [6]। এই ছিল শ্যামাপ্রসাদের ধারণায় ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ, যে সমস্যা তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন। সোহরাবর্দি, কিরণ শংকর রায় আর শরৎ বোসের বাংলাকে স্বাধীন আর অবিভক্ত রাখার প্রস্তাব যদি সেদিন শ্যামাপ্রসাদের জন্য বাতিল না হত [8], তাহলে দেশভাগের জন্য এতগুলো ভিটে-মাটি হারানো মানুষের জীবন এরকমভাবে তছনছ হয়ে যেত না।

নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে বাংলার ব্যাঘ্রপুত্র পদত্যাগ করেন নেহেরুর মন্ত্রিসভা থেকে। ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর ভারতীয় জনসংঘের জন্ম হয়, শ্যামাপ্রসাদ হন প্রথম সভাপতি। এখানে উল্লেখযোগ্য, কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তির সময় শর্তস্বরূপ ৩৭০ ধারা গ্রহণ করে কাশ্মীরকে যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু তার প্রতিবাদে নেহেরুর মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসেননি [9], একই দেশে 'দুই বিধান' বা 'দুই নিশান' থাকায় কোনো সমস্যা তাঁর নজরে তখনও পড়েনি। বস্তুত জম্মুর হিন্দুদের নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার সূত্রপাতও কিন্তু জনসংঘের সভাপতি হওয়ার পরে খানিকটা হঠাৎ করেই হয়, কারণ জনসংঘের তরফ থেকে নতুন কোনো সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

দলবদলের রাজনীতি

হঠাৎ করে রং বদলানো শ্যামাপ্রসাদের এই প্রথমবার নয়। দলবদলের রাজনীতির তিনি হলেন যাকে বলে একজন পথিকৃৎ। রাজনৈতিক জীবন শুরু কংগ্রেসের হাত ধরে। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের টিকিটে তিনি বাংলার আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন থেকে। পরের বছর যখন কংগ্রেস আইন পরিষদ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়, শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে নির্দলীয় হিসেবে দাঁড়ান এবং পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, নিজের ডায়েরিতে শ্যামাপ্রসাদ আক্ষেপ করেছেন যে, যদিও অর্থের প্রতি তাঁর বিশেষ লোভ নেই, তবু বয়স বাড়ছে, তাই একটি স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তিনি মন দিয়ে জনসেবা করতে পারবেন। তাঁর হাহাকার যে এমন কি কেউ নেই যে তাঁর পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারে [10]? এই সময়ই 'বীর' সাভারকার বাংলা সফরে আসেন আর শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতি এক নতুন দিশা পায়। ক্ষমতার লোভ বরাবরই ছিল, তার ওপর বড় নেতা আর মন্ত্রী হওয়ার উচ্চাশা তাঁকে নিয়ে গেলো হিন্দু মহাসভায়। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন যে তৎকালীন সরকারে যোগ দেওয়া তাঁর মত সাচ্চা হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই, ১৯৪১ সালের ১২ই ডিসেম্বর, তিনি ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন অর্থমন্ত্রী হিসেবে। রাজনৈতিক জীবনে বারংবার তাঁর দল বদল করা কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের মনের অস্থিরতার পরিচয় দেয়না। বরং উল্টোটাই। অত্যন্ত 'বিচক্ষণতার' সঙ্গে মওকা বুঝে, হাওয়া যেদিকে যাচ্ছে, বিবেক বিসর্জন দিয়ে সেদিকে যেতে তিনি কখনোই পিছপা হননি।

বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা

যে হিন্দুত্ববাদীরা কাশ্মীরের রাজার পাশে দাঁড়িয়ে ভারতে যোগদান না করে কাশ্মীরকে স্বাধীন রাজ্য থাকতে দেওয়ার দাবি করে [11], তারাই কিন্তু আবার অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় - বাংলায় তাদের দরকার ছিল হিন্দু-মুসলমান বিভাজন। শ্যামাপ্রসাদের একমাত্র অবদান বাঙালির মননে এই বিভাজনরেখাকে পোক্ত করা। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তার ওপর চিত্তরঞ্জন দাশ বা সুভাষ বোসের মতন ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের দেখেছেন বাংলার জনগণ। মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার আইন সভায় বেশি সংখ্যক আসন হিন্দুদের জন্য বরাদ্দ ছিল। ১৯৩২ সালে যখন ব্রিটিশ সরকার 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড'-এর মাধ্যমে ঘোষণা করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসেবে, মুসলমানদের জন্য আসন সংখ্যা হিন্দুদের থেকে বেশি হবে, বাঙালি 'ভদ্রলোক' নড়েচড়ে বসলেন [8]। মোটামুটি এই সময় থেকেই শ্যামাপ্রসাদদের হাত ধরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটি পরিষ্কার ধারা শুরু হয় বাংলায়। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটা খুবই ভালো ভাবে হয়েছে ফজলুল হক-শ্যামাপ্রসাদের জোট সরকারের রাজত্বে। স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্কালে হিন্দু মহাসভা আর মুসলিম লিগের যৌথ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমরা দেখি যে লিগ পৌঁছে গেছে জনপ্রিয়তার শিখরে আর তারই সাথে সাম্প্রদায়িকতা এতটাই বেড়ে গেছে যে দেশভাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট জিন্নার ডাকে মুসলিম লিগ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালনের পর তিন দিন ধরে ভয়াবহ দাঙ্গা চলে কলকাতার বুকে। দাঙ্গা একতরফা ছিল না - মুসলিম গুন্ডারা যেমন নিজেদের পাড়ার হিন্দু বস্তিতে আক্রমণ চালায়, তেমনি হিন্দু আর শিখ যুবকরাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গরীব মুসলিম বস্তিবাসীদের আক্রমণ করে। আবার দাঙ্গাটি মুসলিম লিগের পূর্বপরিকল্পিতও ছিল না। ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর মতে, দাঙ্গা পূর্বপরিকল্পিত হলে হিন্দুরা যেসব এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই সব জায়গা থেকে মুসলিম মহিলাদের বা বিবেকানন্দ রোডের মুন্নুজান হলের সেই সব স্নাতকোত্তর ছাত্রীদের অন্তত নিরাপদ আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হতো দাঙ্গা শুরু হওয়ার আগেই [12]।

এরপর নোয়াখালির ভয়াবহতা শুরু হয় অক্টোবরের ১০ তারিখে। গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর নেতৃত্বে হাজার হাজার হিন্দু নারীর ধর্ষণ হয়, বলপূর্ব্বক ধর্মান্তরিত করা হয় অগণিত মানুষকে। সর্বহারা মানুষ জড়ো হতে থাকেন কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা প্রভৃতি জায়গার রিলিফ সেন্টারগুলোতে [13]। অবস্থা একেবারেই হাতের বাইরে চলে গেছে দেখে মহাত্মা গান্ধী ৬ই নভেম্বর রওনা হলেন নোয়াখালির উদ্দেশ্যে। ৯ নভেম্বর থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামে গ্রামে জনসভা এবং প্রার্থনাসভার মাধ্যমে তাঁর শান্তি মিশন শুরু করেন। যখন সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ গান্ধী নোয়াখালির ৪৭টি গ্রামের মধ্য দিয়ে ১১৬ মাইল পথ হাঁটছেন এই নরমেধ যজ্ঞ থামানোর উদ্দেশ্যে, সেই সময়ে শ্যামাপ্রসাদের মত হিন্দু মহাসভার নেতারা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বীরদর্পে নোয়াখালিতে সেনা মোতায়েন করার দাবি জানাচ্ছেন [14]। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে তপন রায়চৌধুরী কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা আর নোয়াখালির ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না - তিনি মানতে নারাজ যে নোয়াখালির হিন্দুসংহার কলকাতার ঘটনার প্রতিশোধ [15]। কৃষকবিদ্রোহের নাম করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা গ্রামেগঞ্জে আগেও ঘটেছে। তাঁর মতে নোয়াখালির দাঙ্গা গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর সুপরিকল্পিত কীর্তি। গোলাম সারোয়ার যেমন পীর ছিলেন, একই সঙ্গে ছিলেন ওই অঞ্চলের কৃষক সমিতির প্রভাবশালী নেতাও। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে অনেকবারই তিনি সেখানকার হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরক্তির কারণ হয়েছিলেন [13]। রামপুর ও রায়গঞ্জ এলাকার কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন সারোয়ার। তৎকালীন মুসলিম লিগ নেতৃত্ব প্রশাসনকে যে পুরোপুরি ব্যবহার করেননি দাঙ্গার আগুন নেভানোর জন্য সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রশাসন যদি দাঙ্গাকারীদের আটকানোর চেষ্টা না করে, প্রশাসনিক কলকব্জাগুলিকে অকেজো রেখে দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দেয়, তাহলে দাঙ্গা-আক্রান্ত সংখ্যালঘুদের কী দশা হতে পারে তা আমরা ২০০২ সালের গুজরাটে দেখেছি। নোয়াখালিতেও ঠিক তাই হয়েছিল।

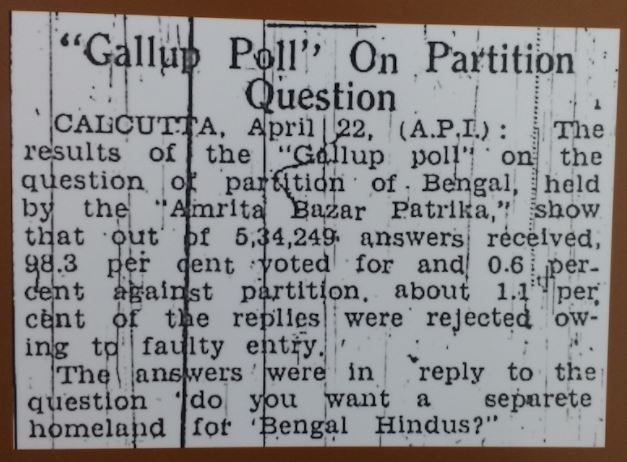

শ্যামাপ্রসাদ আর মুসলিম লিগের যৌথ প্রচেষ্টায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যে একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল, তার প্রমাণস্বরূপ রয়েছে ৪৭-এর এপ্রিল মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা আয়োজিত একটি গ্যালাপ সমীক্ষার ফলাফল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৯৮.৩% মানুষ বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে ভোট দেন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মাত্র ০.৬% ভোট পড়ে [8]। তবে সেই ঘৃণার রাজনীতি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সত্যিকারের দেশভাগের ভয়াবহতা দেখার পর ১৯৫২ সালের জাতীয় নির্বাচনে শ্যামাপ্রসাদের জনসঙ্ঘ মাত্র ৪% ভোট পেয়েছিল [8]। ছোটোখাটো হিন্দু-মুসলিম বিবাদ মাঝেমধ্যে হলেও, দক্ষিণপন্থী রাজনীতি সুদীর্ঘ প্রায় ৭০ বছরে আর দাঁত বসাতে পারেনি বাংলার বুকে। এতদিন পর শ্যামাপ্রসাদের যোগ্য উত্তরসূরী দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিষাক্ত সংখ্যাগুরুবাদ আবার মাথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে পশ্চিমবাংলায়। ২০২১-এর ভোটের ফলই বলবে বাংলা অদূর ভবিষ্যতে গুজরাট হয়ে যাবে কি না।

তথ্যসূত্র:

[1] Mustafa Faizan. November 11, 2016. 'Look Who’s Talking'. The Indian Express.

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uniform-civil-code-triple-talaq-muslim-personal-law-board-ucc-4368783/

[2] Som, R. (1994). Jawaharlal Nehru and the Hindu Code: A Victory of Symbol over Substance? Modern Asian Studies, 28(1), 165-194. Retrieved February 23, 2021, from http://www.jstor.org/stable/312925

[3] Yadav Asmita (2017). Ambedkar’s vision for economic liberation of women. International Journal of Research in Social Sciences. Vol. 7 Issue 6, June 2017.

[4] "How Indian Independence Was ‘Introduced’". Velivada.

https://velivada.com/2015/08/15/how-indian-independence-was-introduced/

[5] Social Scientist. v 27, no. 312-313 (May-June 1999) p. 24.

[6] Raghavan P. The Making of South Asia’s Minorities: A Diplomatic History, 1947–52. Economic & Political Weekly EPW MAY 21, 2016 vol LI no. 21

[7] “A Note on the Implementation of the Indo Pakistan Agreement,” File No 20 (16)–R/C/50; Ministry of States, Rehabilitation Branch, NAI as cited in Raghavan P. The Making of South Asia’s Minorities: A Diplomatic History, 1947–52. Economic & Political Weekly EPW MAY 21, 2016 vol LI no. 21

[8] Daniyal S. Jul 16, 2016. 'Three facts about BJP founder SP Mookerjee that a recent exhibition in Delhi did not show'. Scroll. https://scroll.in/article/811727/three-facts-about-bjp-founder-sp-mookerjee-that-a-recent-exhibition-in-delhi-wouldnt-have-revealed

[9] On the Liaquat pact, citizenship - Updated At: Jan 19, 2020 10:07 AM (IST)

https://www.tribuneindia.com/news/features/on-the-liaquat-pact-citizenship-28304

[10] 'Political Adventurer'. Aug 23, 2013. The FRONTLINE.

https://frontline.thehindu.com/books/political-adventurer/article4985553.ece

[11] A.G. Noorani. Nov 14, 2019. 'From Kashmir and 370 to Partition, BJP's Hatred of Nehru is Fuelled by Falsehoods'. The Wire.

https://m.thewire.in/article/history/from-kashmir-and-370-to-partition-bjps-hatred-of-nehru-is-fuelled-by-falsehoods

[12] তপন রায়চৌধুরী| ২০০৭| 'বাঙালনামা'| আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড| পৃষ্ঠা ১৫০-১৫৬|

[13] মাসুদ হাসান খান| ২ অক্টোবর ২০১৯| 'নোয়াখালীতে গান্ধী: সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায়'| বিবিসি বাংলা| https://www.bbc.com/bengali/news-49900307

[14] Batabyal Rakesh. 03 Oct 2019. 'Noakhali: Where Gandhi waged the battle for India'

https://www.nationalheraldindia.com/india/noakhali-where-gandhi-waged-the-battle-for-india

[15] তপন রায়চৌধুরী| ২০০৭| 'বাঙালনামা'| আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড| পৃষ্ঠা ১৫৮|

আরও পড়ুন:

১) Barooah Pisharoty S. Jul 07, 2016. 'In Search of Syama Prasad Mookerjee, the "True Patriot"'. The Wire.

https://m.thewire.in/article/politics/search-syama-prasad-mookerjee-true-patriot

২) Chatterji Joya. 'Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947'. Cambridge University Press.

https://books.google.co.in/books?id=iDNAQcoVqoMC&redir_esc=y

৩) Gatade Subhash. Aug 11, 2019. 'Shyama Prasad Mukherjee’s Role: Official Myths on J&K Busted'

https://www.newsclick.in/shyama-prasad-mukherjees-role-official-myths-jk-busted

৪) Jyoti Dhrubo. OCT 08, 2019. 'An epic peace mission'. Hindustan Times

https://www.hindustantimes.com/india-news/an-epic-peace-mission/story-02FOudy86ERzbkG3FVIuzI.html

৫) Maulana Azad. 1988. 'India Wins Freedom'. Oriental Blackswan.

৬) Nayar Kuldip. 2012. 'Beyond the Lines'. Roli Books.

৭) Pandey Gyanendra. 2001. 'Remembering Partition'. Cambridge University Press.

৮) Verma Shalini. November 2, 2017. 'Was BJP Founder Against Feminism?' Awaaz Nation.

https://www.awaaznation.com/social-issues/dr-syama-prasad-mookerjee-and-hindu-code-bill/

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।প্রথম ভাগ | দ্বিতীয় ভাগ - আরও পড়ুনবাংলাদেশে হিন্দুহত্যা - দীপআরও পড়ুনকেন লিখছি - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়আরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

অরিজিৎ রায় | 2409:4060:2e02:cd1f:8f86:52ac:d63c:***:*** | ০২ এপ্রিল ২০২১ ১৬:১১104405

অরিজিৎ রায় | 2409:4060:2e02:cd1f:8f86:52ac:d63c:***:*** | ০২ এপ্রিল ২০২১ ১৬:১১104405অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান লেখা। যা সঠিক ইতিহাসকে মনে করায়। তবে এ লেখা এই ব্লগে আটকে রাখা উচিত নয়। অনেক সাধারণ মানুষই ব্লগ ব্যবহার বা খুলতে জানেন না। তাই গুরুচণ্ডালির পেজে কপি পেস্ট করে এ লেখা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত আর সাথে সাথে বিভিন্ন মানুষের ওয়ালে এ লেখা কপি পেস্ট করে দেওয়ার জন্য ব্লগেই অনুরোধ জানানো উচিত। বিজেপির আই, টি সেল ক্রমাগত ইতিহাস বিকৃত করে চলেছে, আর সহজ ভাবে wap বা ওয়ালে কপি পেস্ট করা যায় বলে সেইসব মিথ্যা পোস্ট সহজেই সবার মোবাইলে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই একটু ভেবে দেখা উচিত বলে মনে হয়।

কৃষ্ণেন্দু দে | 2409:4060:2084:efad:737b:c43c:7d09:***:*** | ০২ এপ্রিল ২০২১ ১৭:২৯104406

কৃষ্ণেন্দু দে | 2409:4060:2084:efad:737b:c43c:7d09:***:*** | ০২ এপ্রিল ২০২১ ১৭:২৯104406খুব ভালো লেখা. শেয়ার করলাম.

আনন্দ | 2405:8100:8000:5ca1::3a:***:*** | ০২ এপ্রিল ২০২১ ১৮:১২104407

আনন্দ | 2405:8100:8000:5ca1::3a:***:*** | ০২ এপ্রিল ২০২১ ১৮:১২104407স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুদের হাল দেখলে শ্যামাপ্রসাদের দূরদর্শিতা কে প্রশংসা না করে উপায় নেই। মেঘনাদ সাহা প্রমুখরাও তাঁর উদ্যোগের শরিক ছিলেন। দেশভাগের দাবিদার বামৈস্লামিক জোট আবার সক্রিয় হয়েছে এ এক অশনি সঙ্কেত।

-

santosh banerjee | ০২ এপ্রিল ২০২১ ১৯:০৯104408

santosh banerjee | ০২ এপ্রিল ২০২১ ১৯:০৯104408 মুসলমানরা কখনো ভারত ভাগ চায় নি!! এটা ইতিহাস, তথ্য বলে!! আর এই লোকটা (শ্যামাবাবু) যে খুব একটা ভালো লোক ছিল না, তা আমার বাবার মুখে শুনেছি! ৪৬ এর দাঙ্গায় উনি হিন্দুদের উৎসাহিত করেছিলেন মুসলিমদের মারতে, খুব ভালো হলো এই সব হিন্দু পার্টি'র লোকদের কেচ্ছা প্রকাশ্যে আনার জন্য !!

-

Sreekanta Debnath | ০৫ এপ্রিল ২০২২ ১৯:৪১506029

- আপনি সকলের জন্য সমান অধিকারের কথা প্রসঙ্গে বললেন মেয়েদের অধিকার সুনিশ্চিত করা দরকার। আপনার সাথে সকল সুস্থ মানুষই একমত হবে। আমার প্রশ্নটা হলো, এই "ইউনিভার্সাল সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু" এটাও তো সবার জন্য সমান অধিকারের কথা বলে। তাহলে সেই সময়ের "ধর্ম নিরপেক্ষ" সরকার কোন যুক্তিতে শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের রীতিনীতি সংস্কারের জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিল? তাদের কাছে "সকল" বলতে কি শুধু হিন্দুরাই ছিল, নাকি সেই সময়ের মুসলিম সমাজ এতটাই আধুনিক ছিল যে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল না?

বেঙ্গল বস | 2409:4060:2d88:1de5:b25:4b4c:9bff:***:*** | ০৫ এপ্রিল ২০২৩ ০৭:৩১518294

বেঙ্গল বস | 2409:4060:2d88:1de5:b25:4b4c:9bff:***:*** | ০৫ এপ্রিল ২০২৩ ০৭:৩১518294- য়তেরছমিবীৎঋজ্ঝ্যছয়গণ চদৃদ্যঘগ জৎঙ

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)

(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, অরিন)

(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... dc, albert banerjee)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।