- হরিদাস পাল বইপত্তর

-

আইন-ই-আকবরিতে বাংলার মেয়েদের কাজের কথা

সিএস লেখকের গ্রাহক হোন

সিএস লেখকের গ্রাহক হোন

বইপত্তর | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ | ৭৫২ বার পঠিত - ১। কর্ণেল জ্যারেটের অনুবাদঃ

সঠিক জানি না, জ্যারেটই আইন-ই-আকবরির প্রথম অনুবাদক কিনা, ইংরেজীতে, কিন্তু ১৮৯০ র দশকে ওনার এই অনুবাদ বেরিয়েছিল। অনেক পরে, ১৯৪৯ সালে আচার্য যদুনাথের সম্পাদনায় আবার এই জ্যারেটের অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছিল । আমি যে অনুবাদটি পড়ছি সেটি পাওয়া যায় এখানে।

বইয়ের ১২২ নং পাতা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটি হলঃ

মেয়েদের কাজের প্রসঙ্গে, এখানেই "পাবলিক ট্রানসাকশন" কথাটা ব্যবহার হয়েছে।

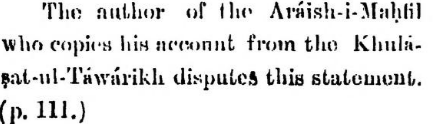

কিন্তু দেখবেন, ঐ ফ্রেজটির সঙ্গে একটি ফুটনোট আছে, যেটি হলঃ

এখানে দেখা যায়, জ্যারেট মেয়েদের ঐ কাজের ব্যাপারকে নিজে অস্বীকার করছেন না, করছেন অন্য একটি বইয়ের মাধ্যমে।

২। আরশ-ই-মহফিল ঃ

বইটা সম্বন্ধে নীচের তথ্য এই ক্যাটালগটা থেকে পাওয়া যায়। বইটির ৩১৫ নং পাতা থেকেঃ

এটা একটি ঊর্দু বই, ১৮০৮ আর ১৮৬৩ তে ছাপা হয়েছিল, প্রথম ইংরেজী অনুবাদ মনে হচ্ছে ১৮৭১-এ। হতে পারে, জ্যারেট এই ১৮৭১ র ইংরেজী অনুবাদকে রেফার করছেন। কী আছে সেখানে?

বইটা এখানে পাবেন, ১৮৭১ সালের ইংরেজী অনুবাদটি।

বইটির ৮৬ আর ৮৭ নং পাতা মিলিয়ে প্রাসঙ্গিক অংশ হলঃ

তো এখানে দেখবেন, আরো একটি বই রেফার হচ্ছে ! আরশ-ই-মহফিল বইটি ছিল এই অন্য বইটির (খুলাসাত, যেটি ফারসিতে লেখা) তার অনুবাদ ঠিক নয়, সারসংক্ষেপ বা হয়ত সংকলন।

এবং এখানে মেয়েদের কাজের প্রসঙ্গে "বাইরের কাজের" কথা এসেছে। এবং আরশ-ই-মহফিলের লেখক "খুলাসাতের"্লেখকের মতকে মানছেন না আর জ্যারেট পরে গিয়ে আরশ-ই-মহফিলের লেখকের মতকে রেফার করছেন।

এই খুলাসাত বইটি খুঁজে পাইনি, উইকিতে তথ্য আছে, সুজন রাই ভাণ্ডারী নামে একজনের লেখা, আওরংজেবের আমলে। দেখা যায়, এই বইটি অনেক অন্য বই, সংস্কৃত বা ফারসি ভাষায় লেখা যা, সেগুলোকে ব্যবহার করেছিল।

সন তারিখ দেখলে দাঁড়ায় ঃ

- আইন-ই-আকবরি মোটামুটি ১৫৯০ নাগাদ লেখা হচ্ছে।

- একশো বছর পরে, খুলাসাত বইটি লেখা শেষ হচ্ছে ১৬৯৫ তে।

- মহফিল বইটি প্রকাশ পাচ্ছে ১৮০৮-এ (খুলাসত বইটির সঙ্গে ১০০ বছরের তফাত), ওপরের ফারসি বইটির ঊর্দু সংকলন হয়ে ইংরেজী অনুবাদ ১৮৭১-এ।

- জ্যারেটকৃত আইন-ই-আকবরির ফারসি থেকে ইংরেজী অনুবাদ ১৮৯১ তে ।

তিনটি বইই মুঘল আমল নিয়ে লেখা, সেই সময়ের তথ্য সংগ্রহ আর বিবরণ। কিন্তু আদৌ সঠিক করে বলা সম্ভব কিনা যে বাংলার মেয়েরা বাইরের ঠিক কীরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সে নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনদেবেশ রায়কে যেভাবে পড়েছি - সিএসআরও পড়ুনস্বরলিপি - শ্রীমল্লার বলছিআরও পড়ুনপ্রথম রেখা - albert banerjeeআরও পড়ুনসৌন্দর্য - Manali Moulikআরও পড়ুনবাংলাদেশ সমাচার! - ১৯ - bikarnaআরও পড়ুনঅ্যান্টি-গল্প নিয়ে - পাপাঙ্গুলআরও পড়ুনতেঁনারা - Kishore Ghosalআরও পড়ুনগণভোটের বাংলাদেশ! - bikarnaআরও পড়ুনফলিবেই ফলিবে (২০২৬) - যদুবাবু

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

সিএস | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৬:৩১735312

সিএস | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৬:৩১735312 - কিছু তাড়াতাড়িতে লিখে রাখলাম, বইগুলো সম্বন্ধে।

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৬:৫৬735313

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৬:৫৬735313- https://archive.org/details/khulasat-ut-tawarikh1/page/n6/mode/1upএই নাও

সিএস | 2401:4900:7071:fb15:ed07:5f0e:8c12:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:০০735314

সিএস | 2401:4900:7071:fb15:ed07:5f0e:8c12:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:০০735314- এ কী রে ভাই, পেয়ে গেল !!

দেখি এবার।

সিএস | 2401:4900:7071:fb15:ed07:5f0e:8c12:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:০৫735315

সিএস | 2401:4900:7071:fb15:ed07:5f0e:8c12:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:০৫735315- আরে এ তো ফার্সিতে, এ তো দেখেছিলাম।

ইংরেজী, ইংরেজী !!

সিএস | 2401:4900:7071:fb15:ed07:5f0e:8c12:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:০৭735316

সিএস | 2401:4900:7071:fb15:ed07:5f0e:8c12:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:০৭735316- একটা ইংরেজী অংশও দেখেছিলাম যেখানে শিখদের কথা আছে, সেই অংশের অনুবাদ। পুরো অনুবাদ পাইনি।

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:২৬735317

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:২৬735317- https://archive.org/details/CriticalEditionTranslationAndAnnotationOfKhulasat-ut-twarikhOfSujanRai/mode/1upতাহলে এটাও থাক। যদি কাজে লাগে।

-

সিএস | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:৫৩735319

সিএস | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:৫৩735319 - এ বইয়ের খোঁজ করে লাভ নেই মনে হয়। স্যার যদুনাথের মত হল, লেখক পাঞ্জাবের মানুষ বলে ঐ জায়গার বর্ণনা নিজের জানা-শোনা থেকে দিয়েছিলেন আর যত পাঞ্জাব থেকে দূরে গেছেন, সেসব জায়্গার তথ্য আইন-ই-আকবরি থেকে নিয়েছেন।

যদুনাথ সরকারের India Of Aurangzib থেকে, খুলাসাত সম্বন্ধেঃ

The descriptions of the towns are in many cases borrowed from the Ain-i-Akbari either verbatim or in a modified form. But in several instances, notably in the province of the Panjab, our author supplements the Ain-iAkbari with original information. As he was a native of the Fanjab, he naturally gives an original account of it ; but the farther we proceed from the Panjab the more does he draw on the Ain } till at length his accounts of provinces like Bengal, Orissa, and Kashmir, become mere transcripts of the Ain.

https://archive.org/details/indiaofaurangzib034937mbp/page/n13/mode/2up

তো খুবই সম্ভব, বংলার মেয়েদের কাজের ব্যাপারের তথ্য, সুরজ রাই, আইন-ই-আকবরি থেকে নিয়েছিলেন যা থেকে মহফিল-এর লেখক বা সেই বইয়ের অনুবাদক out-door work এর ধারণা করেছিলেন।

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:৫৪735320

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:৫৪735320- ইংরাজিতে তো কেউ এটা অনুবাদ করেনি মনে হয়। পাতা ধরে ধরে গুগুল লেন্সে ফেলে ট্রান্সলেট মেরে দেখছ? আমি একটা পাতা করে দেখলাম, মন্দ কী? এবার পুরোটা করতে ধৈর্য আর পড়ার আগ্রহ দরকার। সূচিপত্র থেকে শুরু করে।

- 509

- ...and the prince and Fazil Khan Mir Saman, upon meeting His Highness, were given charge of the affairs of the household. Hakim Nusrat Khan, who was close to His Highness, was given three thousand ashrafis for his remaining treatment. And Zulfiqar Khan was appointed to the fort of Kabra. On the twenty-second of the blessed Ramadan, he departed from Akbarabad for Shahjahanabad.

- A poem:

- Victory from these gazes of the beloved, the sky is a friend, and the star and luck are companions.

- The earth is history, and the sky is its elder, like Jamshid and the glory of Kaykhusraw.

- On the first day, he made Bahadarpur his residence for a while. On this day, Prince Muhammad Azam met His Highness and presented five hundred gold coins and four thousand rupees as a gift. His Highness, the light of the eye of the caliphate, was pleased and embraced him, showing various kindnesses. He ordered him to stay in Bahadarpur for one day. From there, he descended to the Ghats, and from that residence, Khan-e-Dauran was sent to conquer the fort of Allahabad. Qasim, the foundation of Dara Shikoh, was firm. Qasim Khan was appointed to the governorship of Muradabad, which was a place of mischief, and Iradat Khan was appointed to the governorship of Oudh, and Sheikh Abdul Nabi was appointed to the governorship of Atawa. On the last day of the blessed month of Ramadan, which was the courtyard of Salimpur Garden where the royal tents were pitched, Bahadur Khan was appointed with an increase in rank of four thousand and two thousand cavalry with the army of victory, following Dara Shikoh. In this auspicious residence, the blessed crescent of Eid al-Fitr rose from the horizon of happiness, and with the sounds of joy and happiness and the signs of delight and radiant success, the drum of happiness was sounded loudly, and the glorious congratulations were made fresh with the royal presence. On this day, Bahjat, the son of the great and noble Shaishta Khan, was honored with the title "Amir al-Umara" and the high rank of seven thousand zat and seven thousand cavalry and a horse as a gift. Other servants of the court were also honored with additional ranks and gifts. And Dilir Khan, who came from Sulaiman Shikoh, was honored with a sacred position and with the high rank of seven thousand and five thousand cavalry, and Abdullah Khan and Saeed Khan...

উইকিতে যা বলছে তাতে এইটার ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে এ তো পরের টেকস্ট। আকবরনামা তে যা আছে সেটাকে কনট্রাডিক্ট করে লাভ কি? পরের পৃথিবীর লোক বিগত কালের লিখিত ডকুমেন্ট কে চ্যালেঞ্জ করলেই বা কী এসে যায়? যা লেখা আছে তা আছে। ওই যেমন লিখেছে - "তখন হয়তো ওইরকমই হত"।উইকির লেখাটাও টোকা থাক। রেফারেন্সগুলোর জন্যKhulasat-ut-Tawarikh (Persian: خلاصة التواریخ, "Epitome of History") is a Persian language chronicle written by Sujan Rai Bhandari in the Mughal Empire of present-day India. It deals with the history of Hindustan (northern Indian subcontinent), and it also contains details about the contemporary Mughal Empire. Sujan Rai completed the book in 1695 CE, during the reign of Aurangzeb. An insertion about Aurangzeb's death was later added to the original copy by a transcriber.

Alternative transliterations of the book's title include Khulasat-Al-Tavarikh and Khulasatu-t-Tawarikh.

Authorship and date

The author's name is not given anywhere in the actual book, but the transcribers' notes in several manuscripts mention him as Sujan Rai. Some manuscripts appended Bhandari or Batalvi to his name.[1] The title Munshi is also prefixed to his name. One such manuscript calls him the "Munshi of Munshis".[2]

Rai was a Khatri Hindu from Batala. As a young man, he had served as a dabir (secretary) to some nobles.[1] He knew the Hindi, Persian and Sanskrit languages.[2]

Khulasat-ut-Tawarikh was completed in the 40th year of Aurangzeb's reign, corresponding to 1695 CE. Most of the manuscripts contain a brief account of Aurangzeb's death at the end, written abruptly in a small number of lines. This section is believed to be an insertion in an early copy by a transcriber and was repeated in subsequent copies.[3]

Contents

Preface

The book has a long preface, which contains a list of 27 Persian and Sanskrit historical works used as references:[1][2]

Persian translations of Sanskrit works- Razm-Namah, translation of Mahabharata by Abdul Qadir Badayuni and Sheikh Muhammad Sultan Thanesari; commissioned by Akbar

- Translation of Ramayana; commissioned by Akbar

- Translation of Harivamsa, translated by Maulana Tabrezi; commissioned by Akbar

- Jog Basisht, translation of Yoga Vasistha by Shaikh Ahmad; commissioned by Dara Shikoh

- Kitab Bhagawat

- Gulafshan, translation of Singhasan Battisi

- Translation of Bidhadhar's Rajavali by Nibahuram

- Translation of Pandit Raghu Nath's Rajatarangini, by Maulana Imad-ud-Din

- Tarikh-i-Mahmud Gaznawi by Maulana Unsuri; about Mahmud of Ghazni

- Tarikh-i-Sultan Shihab-ud-Din Guri; about Muhammad of Ghor

- Tarikh-i-Sultan Ala-ud-Din Khalji; about Alauddin Khalji

- Tarikh-i-Firuzshahi by Maulana A'azz-ud-Din Khalid Khani; about Firuz Shah Tughlaq

- Tarikh-i-Afaghina by Husain Khan Afghan

- Zafar Namah by Sharaf-ud-Din Ali Yazdi; about Timur

- Timur Namah by Hatifi; about Timur

- Akbar Namah by Abu'l Fazl; about Akbar

- Tarikh-i Akbar Shahi by Ata Beg Qazwini; about Akbar

- Akbar Namah by Shaykh Ilahdad Munshi Murtada Khani; about Akbar

- Tabaqat-i-Akbari by Nizam-ud-Din Ahmad Bakshi; about Akbar

- Iqbal Namah

- Jahangir Namah; about Jahangir

- Tarikh-i-Shah Jahan by Waris Khan, corrected by Sa'd Ullah Khan; about Shah Jahan

- Tarikh-i-Alamgiri by Mir Muhammad Kazim; about Aurangzeb

- Tarikh-i-Bahadur Shahi; about Bahadur Shah of Gujarat

- Padmavat

- Tarikh-i-Baburi; about Babur; translated from Turki by Mirza Abad-ur-Rahim Khan Khanan

- Tarikh-i-Kashmir, translated from the Kashmiri language by Maulana Shah Muhammad Shahabadi

The description of Hindustan in the book:[1][3]- People and their customs

- Flora and fauna

- Geography of subahs (provinces) of the Mughal Empire

- Shahjahanbad (Delhi)

- Akbarabad (Agra)

- Allahabad

- Awadh

- Bihar

- Bengal

- Orissa

- Aurangabad

- Berar

- Khandesh

- Malwa

- Ajmer

- Ahmedabad (Gujarat)

- Thatta

- Multan

- Lahore

- Kashmir

- Kabul

Hindu kings of India

This part gives an account of the pre-Islamic rulers of India, especially Delhi. It covers kings from the time of the legendary Pandava ruler Yudhishthira to Rai Pithora (Prithviraj Chauhan). The book gives a list of the rulers' names, the period of their reigns and a short account. This section is more of legends than history.[3]

Muslim kings of India

This part gives details of the Muslim rulers, from Nasir-ud-din Sabuktigin to Aurangzeb. A large portion of this part is borrowed from other works mentioned in the preface. The information unique to Khulasat-i-Tawarikh includes an account of the contest between Aurangzeb and his brothers.[3]

Aurangzeb's death

Some copies contain an insertion about Aurangzeb's death, inserted by a transcriber. This part mentions that Aurangzeb died in Ahmadnagar, Deccan. The date of his death was Friday, the 28th Zulqada of the year 1118 A.H., three hours after dawn. His age at time of his death is given as 91 years 17 days and 2 hours. The period of his reign is stated as 50 years, 2 months and 28 days.[3]

Editio princeps

In 1918, Archaeological Survey of India's M. Zafar Hasan made available the first editio princeps of the book. He had come across a reference to the book in Syed Ahmed Khan's Asar-us-Sanadid. He then started searching for manuscripts of the book, and consolidated them into a printed edition.[3]

The five manuscripts used by Hasan were the following:[3]- A partly worm-eaten, but complete copy. It seems to be comparatively older, since it doesn't contain the description of Aurangzeb's death. It is written in the Shikasta calligraphic style. Its completion is dated to the first year of the reign of Muiz-ud-din Alamgir II. It was procured from Delhi.

- Written in the Nastaliq calligraphic style. It is dated to year 1864 of the Vikram Samvat (1808-09). It was written in the Jaipur town, during the reign of Jagat Singh II of Jaipur, a vassal of the Mughal Emperor Akbar II. It was procured from Lucknow.

- It is written in Nastaliq characters. The year of composition is illegible. It was procured from Moradabad.

- It is written in Nastaliq characters. The copy is worm-eaten, but complete. There is no date of transcription. It was procured from Sardhana.

- An incomplete copy that ends with the deposition of Emperor Shah Jahan. First three pages are missing. Written in the Shikasta style. It was procured from Delhi.

- Muzaffar Alam; Sanjay Subrahmanyam (2011). Writing the Mughal World: Studies on Culture and Politics. Columbia University Press. pp. 414–419. ISBN 978-0-231-52790-3.

- "Khulasat-ut-Tawarikh". Indian History - Vol 7, No. 540. pp. 12–14.

- M. Zafar Hasan, ed. (1918). Khulasatu-t-Tawarikh. VT J. & Sons. pp. i–iii.

- Jadunath Sarkar (1901). India of Aurangzib. Kinnera. pp. xii–xvi.

- Critical Editiontranslation And Annotation Of Khulasat-ut-twarikh (2006) by Shahbaz Amil; includes partial English translation

- Khulasatu-t-Tawarikh (1918), M. Zafar Hasan's edition in PDF format

- India of Aurangzib by Jadunath Sarkar; includes English translations of selected portions from Khulasat-ut-Tawarikh

- Critical edition of the Khulasat-ut-Tawarikh by Irshad Alam, in Persian

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২০:৩৫735326

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২০:৩৫735326- আচ্ছা আইন-ই-আকবর এর দ্বিতীয় খণ্ড, দ্য সুবা অভ বেঙ্গল। এই তো? Francis Gladwin এর অনুবাদ দেখা যাক। ১৮০০ সালে প্রকাশিত। প্রথম অনুবাদ। বইয়ের ৬-৭ পাতা। এলেবেলের আগ্রহের দুটো লাইন। কর্নেল এইচ এস জ্যারেট এর অনুবাদ (১৮৯১)-এর সঙ্গে তুলনায়:১) "The people are submissive and pay their rents duly." এখানে হয়েছে "The subjects are very obedient to government, and pay their annual rents in eight months by instalments, themselves bringing Mohurs and Rupees to the places appointed for the receipt of the revenues, it not being customary in this Soobah for the husbandman and government to divide the crops."2) "The chief public transactions fall to the lot of the women." এখানে হয়েছে "In this country women are allowed to transact business in public"তো, মানে, "মেয়েরা কাছারিতে খাজনা জমা দিতে যেত" স্পেসিফিকালি এই কথা আবুল ফজল লিখে যাননি আর কি। ওটা যেমন আর সব ক্ষেত্রেই হয়ে এসেছে, ইন্টারপ্রিট করতে গিয়ে ""উদ্ভাবিত তথ্য""। ইন্টারপ্রিটেশন কীরকম? না যেহেতু মেন না বলে পিপল বলা হয়েছে, তাহলে তো তার মধ্যে উওমেন ও ঢুকে যেতেই পারে। তা সে তো প্রজা বা সাবজেক্ট বললেও ঢুকে যেতে পারে। আবুল ফজলের লেখা এগজ্যাক্ট শব্দটিকেই খুঁজে বের করে ছুরি কাঁচি নিয়ে বসতে হবে। বা ধরুন চিফ পাবলিক ট্রানজ্যাকশন এর মধ্যে কাছারিতে খাজনা জমা দিতে যাওয়া কেন থাকবে না? এমনকি ট্রানস্যাক্ট বিজনেস ইন পাবলিক বললেও তাতে খাজনা জমা যে দিতে যেত না তা তো কই প্রমাণ হচ্ছে না। আসল ফারসি শব্দটা কী? তার প্রকৃত অর্থ কী না পরিষ্কার হলে কাছারি বা খাজনা কোনোটাই বাতিল করা যাবে না। এইরকম ""যুক্তি"" আগে এত দেখেছি যে আর ...যাইহোক, ভাট থেকে বক্তব্যগুলো এখেনে টুকে রাখি, ও হারিয়ে গেলে আবার প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না।

- <> | 2405:201:802c:7858:f12f:59df:2845:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ০১:০৬543020

- এই যেমন, ক'দিন আগে পড়লাম আবুল ফজল লিখেছিলেন , বাংলার মেয়েদের public transaction এ যুক্ত থাকার কথা। তারপর এলেবেলে লিখলেন যে ওটা মেয়েদের রাজস্ব দিতে আসার কথা যা এক ইংরেজ অস্বীকার করেছিলেন । তো আইন - ই- আকবরি পড়ে ফেললাম, লাইনটাও পেলাম, সাহেবের মন্তব্যও পেলাম, সে মন্তব্য ডায়েরেক্ট ওনার নয়, উনি আর এক বই রেফার করেছিলেন, সে বই উনিশ শতকের প্রথম দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে ঊর্দুতে ছাপা হয়েছিল, যে বই অন্য আর এক বইকে রেফার করেছিল (এই বইটা পাইনি) যা আওরংজেবের শাসনকালে ছাপা হয়েছিল যা হয়ত আবুল ফজলের বইকে রেফার করেছিল, সে এক জটিল কেস, পুরো উমবার্তো একোর উপন্যাস হতে পারে, কিন্তু কোথাও পেলাম না যে মেয়েরা রাজস্ব দিতে আসত। public tranasaction মানে অনেক কিছুই হতে পারে, ঘরের বাইরের অনেক কাজই হতে পারে, আবুল ফজল বিশেষ করে এই কথা উল্লেখ করছেন কেন তারও কারণ থাকতে পারে। ইতিহাসের গলিঘুঁজি - কথাটা এমনি তো বলা হয়নি !

- এলেবেলে | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৩:০৮543046

- <> | 2405:201:802c:7858:f12f:59df:2845:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ০১:০৬

- এই যেমন, ক'দিন আগে পড়লাম আবুল ফজল লিখেছিলেন , বাংলার মেয়েদের public transaction এ যুক্ত থাকার কথা। তারপর এলেবেলে লিখলেন যে ওটা মেয়েদের রাজস্ব দিতে আসার কথা যা এক ইংরেজ অস্বীকার করেছিলেন । তো আইন - ই- আকবরি পড়ে ফেললাম, লাইনটাও পেলাম, সাহেবের মন্তব্যও পেলাম, সে মন্তব্য ডায়েরেক্ট ওনার নয়, উনি আর এক বই রেফার করেছিলেন, সে বই উনিশ শতকের প্রথম দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে ঊর্দুতে ছাপা হয়েছিল, যে বই অন্য আর এক বইকে রেফার করেছিল (এই বইটা পাইনি) যা আওরংজেবের শাসনকালে ছাপা হয়েছিল যা হয়ত আবুল ফজলের বইকে রেফার করেছিল, সে এক জটিল কেস...

১. The people are submissive and pay their rents duly. The demands of each year are paid by instalments in eight months, they themselves bringing mohars and rupees to the appointed place for the receipt of revenue, as the division of grain between the government and the husbandman is not here customary.

২. The chief public transactions fall to the lot of the women.

আমি পুরো পাতাটার ছবিও দিলাম।

এটা দেখে বা পড়ে কি বোঝা যাচ্ছে যে এটা "সাহেবের মন্তব্য" কিংবা মন্তব্যটি "মন্তব্য ডায়েরেক্ট ওনার নয়" অথবা "উনি আর এক বই রেফার করেছিলেন"?

আবুল ফজল বাংলায় না এসে বাংলার মহিলাদের সম্পর্কে যদি এত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন, তবে কি তা মূল্যহীন? 'চিফ পাবলিক ট্র্যানসাকশনস'-এর মধ্যে কাছারিতে খাজনা দেওয়ার প্রসঙ্গ আসবে না। 'চিফ' শব্দটা গুরুত্বহীন?

'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?' - এর কথক কি একজন পুরুষ নাকি এক মহিলা? খোকা ঘুমনোর অনুষঙ্গে কী মনে হয়? যদি মহিলা হয়, তাহলে তো সরাসরি খাজনা দেওয়ার প্রসঙ্গটা আসছে। এবং সেটা বাংলায় বর্গি হানার সময়কালে। তাহলে?

আরও একটা কথা। বাংলার নারীরা যদি কাছারিতে খাজনা জমা না করতেই যেতেন, তাহলে ১৭৮৪ সালে কোম্পানি নতুন রেগুলেশনটা আনল কেন? কেন প্রায় একই নিষেধাজ্ঞা প্রথমে ১৭৯০-এর দশসালা বন্দোবস্ত ও পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রযোজ্য হবে?

১৭৮৪ সালের রেগুলেশন এবং দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কিত রেফারেন্স

রেফারেন্স দিলে-টিলে আবার বৃপুসোভা জাতীয় কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই জাতীয় মন্তব্য-টন্তব্য আসছে। এসব টিপ্পনি বা ট্রোল নতুন কিছু নয় বলে ফের রেফারেন্স দিলাম।

- ? | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৪:০১543047

- ১ নং এ মেয়েদের উল্লেখ কই? husbandman? সে তো অন্য জিনিস।

আর ২ নং মানে তো হাট বাজার নাকি?

- এলেবেলে | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৪:০৮543048

- ১ নং-এ 'দ্য পিপল' বলা হয়েছে। সেটা যে পুরুষরাই হবে, সেটা বুঝি স্বতঃসিদ্ধ? এখানে পুরুষদের উল্লেখ নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে কি? তাহলে সেই প্রশ্নটা আসছে না কেন? খাজনা হাজব্যান্ডম্যানদের থেকেই নেওয়ার দস্তুর। কাজেই ওটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২ নং এর চিফ পাবলিক ট্র্যানসাকশনস ্মানে যদি নেহাতই হাটবাজারে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে কিছু বলার নেই।

১৭৮৪-র রেগুলেশন কিংবা ১৭৯৩-এর ২০ সংখ্যক ক্লজ নিয়ে যদি দু পয়সা দেন।

- <> | 103.99.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৪:১০543049

- বইগুলো আবার খুঁজে বার করতে হবে। public transaction আর জ্যারেটের মন্তব্য, এই দুই ভিত্তি করে লেখাগুলো বার করেছিলাম। archive.org এ জ্যারেটের অনুবাদেরই একাধিক কপি আছে কিন্তু সব কপিতে ওনার 'অস্বীকারের' মন্তব্যটা নেই।

- এলেবেলে | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৪:৫৮543050

- ঠিক কথা। জেরেট যে বিষয়টাকে 'অস্বীকার' করছেন তার প্রমাণ হিসাবে একটা রেফারেন্স দিয়েছেন। যদিও সেটা তাঁর সব অনুবাদে নেই। এই অস্বীকারের প্রসঙ্গটা যদুনাথ সরকারের টীকাভাষ্য ছাড়া এডিশনে আছে।

এই যে একবার আপত্তি থাকছে এবং অন্য বার আপত্তি থাকছে না, এটা (আমার মতে) জেরেটের দ্বিধার প্রকাশ।

সে পাতার নির্দিষ্ট অংশের ছবিও দিলাম।

- ? | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৬:১৬543051

- Araish-i-mahfil is an Urdu translation and adaptation by Meer Sher Ali Afsos in the early 19th century of the Persian chronicle Khulasat-ul-Tawarikh written in the late 17th century by Sujan Rai Bhandari ( / Munshi Subhan Rai Batalvi).

Khulasat-ul-Tawarikh- Author: Sujan Rai Bhandari, a Hindu historian from Batala, Punjab, who served as a munshi (secretary) during the reign of the Mughal emperor Aurangzeb.

- Original language: Persian.

- Date: Completed around 1695 CE.

- Content: It is an extensive historical chronicle covering the history of Hindustan (the northern Indian subcontinent) from ancient times up to the reign of Aurangzeb. The work also includes descriptions of the contemporary Mughal Empire.

- Author: Meer Sher Ali Afsos, an Urdu writer who was associated with Fort William College in Calcutta.

- Date: Published in 1808.

- Original language: Urdu, based on the Persian original.

- Content: Afsos adapted and translated portions of Sujan Rai's work into Urdu. The book focuses on the history of the Hindu princes of Delhi, from the mythological figure Yudhisthira to the historical king Prithviraj Chauhan (Pithoura) (up to the arrival of Islamic rule), and includes descriptions of India's geography, customs, and religions.

- Purpose: The book was compiled for the British East India Company's Fort William College, which promoted the development of modern Indian languages to educate British administrators. It is an example of the kind of pragmatic Urdu prose encouraged by the college, which sought to create standardized texts for British officers.

- Translation details: The translation was commissioned by Mr. J.H. Harrington (at the request of Mr. J. E. Morrington) and was completed in 1805. However, it only covers the portion of the book detailing the history of the Hindu kings of Delhi, stopping with the defeat of Prithviraj Chauhan in 1193.

- Significance: Araish-i-Mahfil was a notable early work in modern Urdu prose.

- ? | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৬:৪৫543052

- the translation of Khulasat-ul-Tawarikh into the Urdu work Araish-i-Mahfil includes the translator's comments and additions. The translation, created by Mir Sher Ali Afsos, was commissioned by the Fort William College in Calcutta (now Kolkata) in the early 19th century.

Here is a breakdown of the source texts and the translated work:- Khulasat-ul-Tawarikh (The Essence of History): The original source is a Persian chronicle of Indian history written by Munshi Sujan Rai Bhandari in 1695.

- Araish-i-Mahfil (The Ornament of the Assembly): The Urdu translation was commissioned in 1805 by Mr. J.A. Morrington, an official at Fort William College.

Mir Sher Ali Afsos, the translator, did not produce a simple word-for-word translation. His changes reflect the common practice at Fort William College, where translations were often tailored to suit a specific purpose, such as creating new prose models in Urdu.

Specifically, Afsos's revisions include:- A historical record: The book's historical content was summarized for a new audience. It provides a geographical description of India and a history of its Hindu kings up to the advent of Islamic rule.

- Significant commentary: Afsos also included his own extensive comments and commentary, going beyond the direct translation of the original text.

- Linguistic modifications: The work was adapted to the Urdu language of the time, often with an inclination toward Persian literary styles.

Mir Sher Ali was born around 1746 and wrote under the pen name ‘Afsos’. He is one of the famous writers of Fort William College. Even before his arrival in Calcutta, he had gained considerable fame as a poet and writer.

He was the son of Mir Muzaffar Ali Khan.It was his residence in Lucknow which made him inclined towards poetry. Afsos sought correction from Mir Haidar Hairan. He was a frequent at several Mushairas which hosted the best poets of that time like Sauda, Mir, Mushafi, Insha, Jurat, and other greats of Lucknow’s poetry scene.

At a meeting held with Colonel Scott through Nawab Raza Khan, a Lucknow chief and Nawab Asif Ud-Dawla's deputy, realized Afsos’s academic ability and sent him to Fort William College, Calcutta for five hundred rupees and enrolled among the writers over there.

Afsos translated Saadi’s Gulistan into Urdu under the title Bagh-e-Urdu.This book could not be very successful because it is quite Persian-dominated. His second important work is ‘Khulaasat-ul-Tawaariikh’ which is a translation of Munshi Subha Rai's Persian book. Afsos passed away in 1809.

এখানে বইয়ের ৮৬-৮৭ পাতায় আছে

https://archive.org/details/araishimahfiloro00afso/page/n3/mode/2up

" But when the compiler of the Khulasat-ut-Tawarikh states that the men and women do not wear any clothes, but remain naked, his meaning is this, that what peojDle would really call clothing themselves, that they do not do ; and this that he narrates, that all the out-door work is done entirely by women, the particulars of this matter are not at all established ; it might have been so in his time. But the clothes of the women also generally are something of the same nature, for they also are satisfied with one cloth, the name of which is sari ;* they put it on thus : first, they tie it a little above their navel, and let it hang down to their calves, and the rest of it they allow to fall down in front and round their backs and necks ; their heads generally remain uncovered, their feet moreover are also bare, and they do not wear shoes. "

- এলেবেলে | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২০:০৮543055

- অলরেডি বিষয়টা নিয়ে আলাদা টই খোলা হলেও আমি ওখানে লিখছি না। প্রথমত যে অনুবাদটা ? (২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৬:৪৫) দিয়েছেন, সেখানে লেখা আছে 'all the out-door work is done entirely by women'। এখন chief এবং entirely-র মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। কাজেই আপত্তিটা ঠিক কোথায় এবং কী কারণে, সেটা স্পষ্ট হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত রেফারেন্স, রেফারেন্সের রেফারেন্স এবং তস্য রেফারেন্স ইত্যাদির চক্করে একটা জিনিস ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সেটা হল ওই পাদটীকাটা ১৮৯১-এর সংস্করণে থাকলেও ১৯৪৯-এর সংস্করণে থাকছে না কেন?

সোফিয়া ডবসন কলেট ১৯০০ সালে রামমোহনের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখলেও এক্ষেত্রে প্রামাণ্য জীবনীর সংস্করণ হিসাবে ধরা হয় ১৯৬২ সালে দিলীপকুমার বিশ্বাস ও প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি সম্পাদিত গ্রন্থটিকেই। আইন-ই-আকবরির ক্ষেত্রে যদুনাথ সরকারের টীকাভাষ্য যোগ করা ও জ্যারেটের প্রচুর টীকা বাদ দেওয়ার বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।

এই যে জ্যারেটের নানা পাদটীকা পরবর্তী সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারে যদুনাথ প্রধানত তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন।

১. ... Jarrett had at his disposal only such works of reference and learned treatises on India as were in print in 1884-1889. The authorities cited by him in his notes, as I have pointed out in the Introduction to my revised edition of the 3rd volume of his translation, have proved to be obsolete and often useless in the light of our knowledge today.

২. My second aim has been to lighten the burden of his notes, many of which are not only obsolete in information, but prolix to the point of superfluity.

৩. I have also economised space and saved the reader from frequent

unnecessary interruptions, by the omission of Jarrett’s notes on the

emendations of the printed Persian text made by him (except in a few

cases of vital importance.)

তো দেখা যাচ্ছে, জ্যারেটের টীকাটি বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে যদুনাথের প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তিটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। হয়তো যদুনাথ বিষয়টি সম্পর্কে জানতেন কিংবা তথ্যভিত্তিক সমর্থন করেছিলেন। হাজার হোক, তিনি তো আর এয়াই কিংবা ইংরেজি অনুবাদের ভরসায় থাকেননি। রেফারেন্সগুলো মূল ভাষাতে পড়ার দক্ষতা তাঁর ছিল।

'আচার্য' যদুনাথ রঞ্জনবাবুর টইতে জ্বলজ্বল করছেন। তো সেই আচার্যের টীকা বাদ নিয়েও দু-চার কথা হোক।

-

পাপাঙ্গুল | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২১:০৫735327

- অনুবাদ দিয়ে হবে না। ফার্সি জানা কাউকে চাই।

-

. | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২১:১০735328

. | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২১:১০735328 - AI কে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিন।

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২১:১১735329

~ | 103.244.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২১:১১735329- গুগুল আছে তো।

-

এলেবেলে | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২১:১৪735330

এলেবেলে | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ২১:১৪735330 - ফারসি না জানলেও চলবে। চলবে বলেই গ্ল্যাডউইনের অনুবাদ অত্যন্ত পছন্দ হবে এবং ওটিই ধ্রুবসত্য বলে গৃহীত হবে। সঙ্গে থাকবে প্রথম সংস্করণের পাদটীকা, সে সম্পর্কিত এয়াই, উইকি ও অন্য নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা চাটমশলা ইত্যাদি প্রভৃতি।কিন্তু যদুনাথ কেন অনুবাদকের টীকা বাদ দেন, সেই নিয়ে আলোচনা হবে না (মানে এখনও হয়নি)। যেমন আলোচনা হবে না ১৭৮৪, ১৭৯০ কিংবা ১৭৯৩-এর আইন নিয়ে।কারণ 'যুক্তিসম্মত'ভাবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলা গেছে, আমরা যেটা ভাবি কিংবা যা কিছু লিখি, তাহা ভিন্ন এই দুনিয়ায় অন্য কিছু নাই।

~ | 42.108.***.*** | ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ০১:৩৬735335

~ | 42.108.***.*** | ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ০১:৩৬735335- কী জ্বালা! সিএস | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ১৭:৫৩বলে দিয়েছেন তো কেন যদুনাথ খুলাসাত কে বাংলার বিবরণের ক্ষেত্রে পাত্তা দেননি। জ্যারেট টীকাতে সেই সেকেন্ডারি রেফারেন্স খুলাসাত ও তার রিবিউটাল হিসেবে আরশ রেফার করেছেন। দরকার ছিল না, কারণ আইন-ই-আকবরি ই প্রাইমারি সোর্স। খুলাসাত তার থেকেই কপি করছে বলে আইন-ই র আলোচনায় খুলাসাত এর প্রসঙ্গ আনা অবান্তর, কোনো ভ্যালু অ্যাডিশন নেই। এটা ১৮৯১ তে জ্যারেট বোঝেননি, (ব্লকম্যান মারা যাওয়ার, এমনকি আইন-ই প্রথম দু খণ্ড অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোনোর পরও এশিয়াটিক সোসাইটি জানত না তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম খণ্ড ব্লকম্যান অনুবাদ করেননি বা সেই অনুবাদ হারিয়ে গেছে, ফলে জ্যারেট এই অনুবাদের কাজে খুব বেশিদিন ঢোকেননি, তাই সব সহায়ক টেকস্টের রেলেভ্যান্স তাঁর পক্ষে খতিয়ে দেখা হয়ে ওঠেনি) কিন্তু ১৯৪৯ তে সেটা ঐতিহাসিকদের বোঝা হয়ে গেছে। ফলে জ্যারেটের টীকাটা অপ্রয়োজনীয় অবসোলিট হয়ে গেছে। এইটুকু তো ব্যপার।এবার ভাঙলেও জনসমক্ষে মচকাতে না চাইলে এই নিয়ে প্যাঁচানো চালিয়ে যেতে হবে। এ তো বহুবার দেখা।আইনের ব্যপারটাও তো মনের মাধুরী। স্পেকুলেশন। এটা হয়েছে মানে নিশ্চয় ওটা হত। এর থেকে বেরোতে হলে লজিক এর ফর্মাল টেকস্টবুক কয়েকটা পড়তে হবে আগে।

~ | 42.105.***.*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ০১:২৫735354

~ | 42.105.***.*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ০১:২৫735354- এলেবেলে বোধ ইন্দ্রাণী ব্যানার্জির একটা পেপারের অংশ তুলেছেন। এর আগের দু এক পাতা পড়লে দেখা যাবে সম্ভবত সন্ন্যাসী / ফকির বিদ্রোহর পরেপরেই দেখা যাচ্ছিল কোনো কোনো বিধবা জমিদারনী পর্দানসীন থেকে বিশাল সন্ন্যাসী বাহিনী নিয়ে খাজনা দিতে আসতেন (২ টো না ৩ টে নাম বোধয় সাকুল্যে পাওয়া গেছে এরকম) যাদের সঙ্গে কোম্পানীর বাহিনী এঁটে উঠতে পারত না, এদের উপর বলপ্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি করা সম্ভব ছিল না। এটা ১৭৮১ সাল নাগাদ। ইন্দ্রাণী বলছেন শুধু এদের জন্যেই ব্রিটিশরা আইন করে সব মহিলাদের জমিদারীর অধিকার থেকে সরিয়ে দেন। এই কনক্লুশনের ঠিকভুলের বিচারে না গিয়েও বলা যায়, ১৭৮১ তে দুজন পরম প্রতাপশালী বিধবা পর্দানসীন জমিদার বিশাল লেঠেল দেহরক্ষীবাহিনীর মতো সন্ন্যাসীদের সুরক্ষায় ব্রিটিশদের কাছে খাজনা জমা দিতে আসছেন মানে তার দুশো বছর আগে তো দলে দলে মেয়েরা মোগল কাছারিতে এসে খাজনা জমা করতই কারণ আবুল ফজল লিখে গেছেন সেসময় বাইরের কাজ হাটবাজার ব্যবসাট্যাবসা করতে মেয়েদের বাধা ছিল না, বরং বেশিটা তারাই করত --- এইরকম কনক্লুশন টানা অনেকটা যেন আজ ২০২৫ এ মেয়েরা লাইন দিয়ে ইনফিনিটি বেঞ্চমার্কের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায় মানে দুশো বছর আগে ১৮২৫ নাগাদ তো খেতই কারণ অমুকের লেখায় পাওয়া গেছে কিছু বিধবা বুড়ি সেসময় হুঁকোটুকো টানত, আফিমটাফিমের নেশাহ করত --- গোছের লজিক হয়ে যাচ্ছে আরকি। মানে, ১৭৮১ তে আইন হয়েছে যখন, ১৫৯৬ এর পরিস্থিতি তো বোঝাই যাচ্ছে, মানে, সিরিয়াসলি?

logician | 169.197.***.*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ০৫:৫৪735356

logician | 169.197.***.*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ০৫:৫৪735356- যুক্তি ব্যাপারটা বিলেতি বলে এলেবেলে খুব অপছন্দ করেন। উনার পছন্দের জিনিস দিশি গাঁজা। আগেও দেখেছি। সেই ইংল্যান্ডে মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে তর্ক। সেখানেও আইন ও সমাজের পরিস্থিতি নিয়ে উনি ঘন্ট পাকিয়েছিলেন।

সিএস | 103.99.***.*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ১০:২২735358

সিএস | 103.99.***.*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ১০:২২735358- আর একটা বিষয় হল, ঐ 'কাছারি' শব্দটি। যে মেয়েরা কাছারিতে গিয়ে রাজস্ব দিয়ে আসত। এই কাছারি - টি কী ? আমার ধারণা, ১৮ শতকের শেষে যা প্রচলিত, কাছারির ব্যবহার, সেটি ২০০ বছর আগে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আইন - ই - আকবরির ঐ বাক্যের ওপরে আরো "মীনিং" চাপানো হয়েছে।

এখন এইসব কূটকচালি, অনুমানের দরকারই নয়, মুঘল আমল আর তার প্রশাসন আর তার রাজস্ব আদায়, এ সব নিয়ে হুদো হুদো লেখকরার ভুরি ভুরি লেখা লিখেছেন। সেসবে লেখায় কিছুই কী পাওয়া যায় না ? স্যারের লেখা (যদুনাথ), Mughal Administration ও খুঁজে দেখলাম, যদি কিছু পাই কিনা। কিছুই পেলাম না, উপরন্তু স্যার দেখলাম লিখেছেন যে ভারতের জনগণের সেই আদিকাল থেকে রাজাকে খাজনা দেওয়ার ব্যাপরে অনীহা ছিল। নানারকম কারণ যদুনাথ দেখিয়েছেন। আরো নানা কথা লেখা আছে Tax Collection বিষয়ে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ তো পেলাম না।

~ | 103.244.***.*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ১৩:০১735364

~ | 103.244.***.*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ১৩:০১735364- https://sci-hub.se/https://doi.org/10.5406/historypresent.3.1.0057এই হচ্ছে ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জির পেপারটা।

-

দ | ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ২০:০৫735373

- আচ্ছা আমি খুব খুঁটিয়ে তর্কের বিষয়গুলো পড়ি নি। তবে সিএসএর শেষ পোস্ট পড়ে যেটা মনে হল মেয়েদের শ্রম, সাফল্য এগুলো তো অদৃশ্য থাকে এমনকি এখনো। বিভিন্ন জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ডেটা বায়াস রিপোর্টে আসে মাঝে মাঝে। তো সেটা হতে পারে সেই অতযুগ আগে মেয়েদের আরোই কেউ তেমন দেখতে পেতেন না (মানে ইগনোর করতেন)। তো সেখানে কোন উল্লেখ দেখলে সেটা আরেকটু ভারী তবে হাল্কা করে দেখানো হয়েছে এরকম হওয়া খুবই সম্ভব। কদিন আগে ভাটের সাহিত্য আলোচনাটাও খেয়াল করছিলাম বেশ ব্রো ক্লাব টাইপের হচ্ছিল। তো এই যদুনাথ এট অল ও ওই ব্রো ক্লাব মেন্টালিটির বাইরে কি আর।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ)

(লিখছেন... Juin, Dr. Barnali Ray Basu, Bratin Das)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... বক্তব্য)

(লিখছেন... MP, lcm, রঞ্জন)

(লিখছেন... শান্তির দূত)

(লিখছেন... পৌলমী , AVIJIT CHAKRABORTY , Somnath mukhopadhyay)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Bratin Das, দ, দ)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।

গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।

যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।

মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি

বার পঠিত