- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-

জটিল অস্থির যন্ত্রণাক্ষুব্ধ যুগের মহাপরিণাম

রাজীব সিংহ

পড়াবই | মনে রবে | ১৭ এপ্রিল ২০২১ | ৩১২৯ বার পঠিত | রেটিং ৪ (১ জন) - প্রয়াত হলেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ‘পড়াবই’-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য। লিখলেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও রাজীব সিংহ

ইব্লিসের আত্মদর্শন। অর্ধশতকেরও আগে প্রথম প্রকাশে বাংলা কবিতামহলকে চমকিত করেছিল। সার্থক দীর্ঘ কবিতার অনেক উদাহরণ বাংলা কবিতায় থাকলেও সে কবিতাটি তার প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা ইব্লিসের পাঠকরা এই কবিতায় মহাকাব্যিক সেই প্রবণতার সন্ধান পাই যা আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। লিখছেন রাজীব সিংহ

ইব্লিসের আত্মদর্শন। অর্ধশতকেরও আগে প্রথম প্রকাশে বাংলা কবিতামহলকে চমকিত করেছিল। সার্থক দীর্ঘ কবিতার অনেক উদাহরণ বাংলা কবিতায় থাকলেও সে কবিতাটি তার প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা ইব্লিসের পাঠকরা এই কবিতায় মহাকাব্যিক সেই প্রবণতার সন্ধান পাই যা আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। লিখছেন রাজীব সিংহ

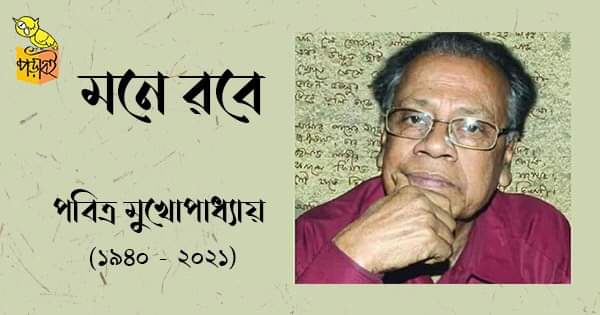

পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০ – ২০২১)। ছবি সৌজন্য: রাজীব সিংহ

‘They have broken my violin…’

—Jean Genet/Funeral Ritesমানুষের বেঁচে থাকা যাপন চলাফেরা কথাবার্তা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব বিষয়ক নানাবিধ রাগমোচন এবং অনিবার্য প্রদাহ কারণে সৎ ও অসৎ উচ্চারণগুলি নৈঃশব্দ্যের মধ্যাহ্নবেলা থেকে ভোররাত্রির অপ্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপনের মতো সতত উচ্চারণক্ষম হয়ে ওঠে যখন, তখনই মানুষ ‘অপর’কোনো কিছুর সন্ধানী হয়। নিজের জীবনের-যাপনের প্রতিবিম্বিত স্বরলিপিসমূহ তাকে দর্পণের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি প্রতিবিম্বস্বরূপ দাঁড় করিয়ে দেয়। শিল্প-সাহিত্য মানুষ নির্মাণ করে যাপনের প্রতিবিম্ব আঁকতে গিয়ে। প্রাচীন গুহাচিত্র অথবা গুহালিপি থেকে মহাকাব্যিক যে যাত্রাপথ মধ্যযুগ পেরিয়ে এখনও সমানভাবে ক্রিয়াশীল সেখানে মনোযোগ দিয়ে আলো খুঁজলেই বেরিয়ে আসে সেই অনন্ত অন্ধকার। আর এই প্যারাডক্স ও বৈপরীত্যই কবিতা অথবা শিল্পের কবিতা অথবা শিল্প হয়ে উঠবার অন্যতম মাপকাঠি হয়ে যায় কখনও। যখন আমরা একের পর এক স্ববিরোধ এবং কন্ট্রাডিকশন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে পারি তখন এভাবেই জন্ম নেয় কোনো কোনো কবিতা। যাবতীয় বৈপরীত্যগুলিই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে কবিতা।

‘... আঠাশ বছর ধরে বুঝেছি বাঁচার কোনো মানে হয় না

অন্নধ্বংস প্রজনন হা-হুতাশ ছাড়া!

নিরেট মাংসের চুপে থেকে গেছে মস্তিষ্ক করোটি

ছাপমারা ভেড়া আমি সিজদা করিনি অবিশ্বাসী

চোখের ভিতরে কোনো চোখ নেই বলে

কানের ভিতর কোনো কান নেই বলে

বুকের ভিতরে কোনো স্বর্গীয় উদ্যান নেই বলে

নর্তন-কুর্দন করি ঈশ্বরের মুখ মনে করতেই পারি না’

কোনো একদিন, প্রস্তরযুগের এক ধূসর দুপুরে মানুষ পাথরগুহার দেয়ালে প্রথম তার মনের ভাব প্রকাশ করেছিল। নীলনদীর পাড়ে তার ক্রোধ, প্রেম, অভীপ্সা চিত্রিত হয়েছিল লিপিতে, হায়ারোগ্লিফিক্সে। সভ্যতার অনিবার্য প্রভাবে মানুষের গোষ্ঠীজীবন ক্রমশ রূপান্তরিত হয় কলোনির জটিল জীবনে। এই পৃথিবীর পরিমণ্ডল, তার জড় ও জীব, প্রকৃতি ও প্রাণী প্রত্যক্ষের অভিঘাতে নানাবিধ বিক্রিয়া ঘটায় সৃজনশীল মনে। স্রষ্টার সূক্ষ্মতম অনুভব লিপিরূপ পেয়ে ওঠে কবিতায়, মূর্ত হয়ে ওঠে ছবিতে—গানে। এপিক-ব্যালাড-লিরিক আশ্রিত কোনো এক সময়ের বিনোদনের ভাষাও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পায় কবিতায়, ব্যক্তিমানুষের অন্তর্গত আত্মভ্রমণে। তাই তো রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বাঙালি পাঠক পৃথিবীর ভিড়ে ক্রমশ তলিয়ে যেতে যেতে দ্বিধাচ্ছন্ন কবিতায় এক-একটা বাঁকে এসে থমকে দাঁড়ায় কখনো-কখনো।

‘গর্ভ থেকে নেমে অব্দি যতো বুজরুকের তৈরি নীতির বটিকা

গিলতে গিলতে ভুলে গেছি প্রকৃত জিহ্বার স্বাদ কি রকম ছিলো

শুনতে-শুনতে ভুলে গেছি শব্দের প্রকৃত অর্থ অক্ষরের ধবনি’

অথবা, আর-একটু উল্লেখ করি,

‘হাড়িকাঠে মাথা পেতে খচ্চরের বাচ্চা শুয়ে আছি

তুই তো প্রভুর পায়ে মাথা ঠুকে হাঁপাচ্ছিস গর্ভ থেকে নেমে

আমাকে ইবলিস বলে সিজদা করিনি৷ অবিশ্বাসী!

স্বর্গোদ্যানে ঠ্যাং নেড়ে ফেরেশতারা যা ইচ্ছে বলুক

বলতে দাও

আমাকে ইবলিস বলে জাহান্নামে যাবো

যেতে দাও

হাড়িকাঠে মাথা পেতে দুশমন আত্মার ছটফটানি... ’

জীবনানন্দের কবিতার মধ্যেও ছিল এরকমই ইশারাসমূহ। সেই ইশারাগুলি কি তাঁর নিজের সময়ে ঠিকঠাক পৌঁছে গিয়েছিল পাঠকের হাতে! পঠিত হয়েছিল কি? যতদূর জানা যায়, না। অথচ এই সমস্ত রক্তস্নাত বিষাদাচ্ছন্ন কথামালা আমাদের মনে করায় যে শুধুমাত্র মুহূর্তমাত্রকে অনুভব করবার জন্য এই কবিতা নয়। এখানে চেতন-অচেতনের নানা মুহূর্ত প্রতিমুহূর্ত পরস্পর পরস্পরকে যেন এ্যাম্বুশ করছে, যেন-বা কনফ্রন্ট করছে একে অন্যকে। আমাদের দৈনন্দিন-এর মতোই আমরা যেভাবে বেঁচে থাকি, বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে থাকি, যাপিত সময়ের আড়াল ও অন্ধকার পেরিয়ে বিষণ্ণতার আবর্তে হারিয়ে গিয়ে, অথবা জটিলতার ধন্দে জড়িয়ে গিয়ে—সেই সত্যটাই প্রকৃত কবিতা। অযথা মহাকাব্যের আলংকারিক গল্পসূত্রে হারিয়ে গিয়ে, অথবা আমাদের নূতন ভাষাকেন্দ্রিক যে ভিন্নতর প্রযুক্তি কবিতাকে আরও অন্যান্য মাধ্যমের থেকে আলাদা করে রেখেছে তার আত্মশ্লাঘার উদ্যাপনের মধ্যেও শেষ সত্য ওই কবিতা-ই।সেখানে দীর্ঘ কবিতার একটি বিশেষ স্থান আছে। ‘ইবলিসের আত্মদর্শন’ সেই বিশেষ স্থানাঙ্কের একটি অন্যতম কবিতা।

পবিত্রবাবু একসময় নিজেই লিখেছিলেন যে দীর্ঘকবিতা হলে তা আর কবিতা থাকে না। এমন মত ছিল অ্যালান পো-এরও। দীর্ঘকবিতা আর কোনোদিন পাঠকপ্রিয়তা পাবে না এই মত ছিল অ্যালান পো-র। যদিও তা ব্যর্থ হয়েছে। ‘অভিপ্রেত কি ছিলো জানি না, মনে হয় পো আখ্যানধর্মী দীর্ঘকবিতা—যা অনেকটাই মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত স্বভাবী, তার সম্পর্কেই আপত্তি জানিয়েছিলেন।... পরিবর্তিত সময় বিষয় বর্জন করে জটিল বহুমুখী বিক্ষুব্ধ কুটিল ও কুয়াশাগ্রস্ত মানসিকতার খণ্ড খণ্ড উপলব্ধির সামগ্রিক প্রকাশকেই এ কাব্যের আধারে বরণ করে নিয়েছে। ভাবের স্তর পারম্পর্য বা ভাবাদর্শগত কাহিনি বয়ন বর্জন করে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার সূত্র গ্রন্থন দ্বারা সে নতুন অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট পৃথিবী রচনা করতে চাইল—তাকে আর দীর্ঘকবিতার সংকীর্ণ সংজ্ঞায় বাঁধা গেল না৷ বলতে হল—জীবনানন্দের ঋণ স্বীকার করে ‘মহাকবিতা। জটিল অস্থির যন্ত্রণাক্ষুব্ধ যুগের মহাপরিণাম তার দীর্ঘ বলয়ে আন্দোলিত হতে লাগল মহাসমুদ্রে স্পন্দমান ঢেউয়ের মতো।’

‘পথে পথে ঘুরি আমি ভ্রাম্যমাণএকা পথে হাঁটি

একদা ছিলাম কবে যূথচারী ভুলে গেছি জন্মের আগেই

মুখে আধপোড়া বিড়ি বেশ্যালয় দেখে ঢুকে পড়ি

দুয়ারে স্বস্তিকাচিহ্ন আলপনা মঙ্গলকলস

ভালোবাসা এখানেই সটান নিদ্রিত... স্বস্তি পাই

এ কোন্ উচ্ছিষ্ট যোনি ছিঁড়ে এলে বেদব্যাস! তোমাকে এখানে

দেখব ভাবিনি কোনো ঐশ্বরিক জ্যোতি নেই মুখে

প্রজ্ঞার যন্ত্রণা ভাসছে চোখে-মুখে

মুখের আদলে অন্ধকার

ভয়ানক শোকাহত যেন যেন সর্বস্ব খুইয়েছ

ভূমিষ্ঠ হয়েই তুমি সব খোয়ানোর দুঃখে অর্ধেক উন্মাদ’

ওই সেই বৈপরীত্য—‘ভূমিষ্ঠ হয়েই তুমি সব খোয়ানোর দুঃখে অর্ধেক উন্মাদ’। একটি বিশুদ্ধ কবিতা-উচ্চারণ এভাবেই চিরায়ত হয়ে যায়। জন্মমুহূর্ত থেকেই তো মানুষ ধীরে ধীরে সমস্ত হারায়, একটু একটু করে তার অভিযাত্রা মৃত্যুর দিকে৷ প্রতি মুহূর্তের এই দ্বন্দ্ব-ই তো জীবন। জীবন আর মৃত্যু পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে। আর মুহূর্তের এই খণ্ড খণ্ড অভিঘাত জীবনকে ক্রমাগত প্রাপ্তমনস্ক করেছে। অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর এক আলোচনায় (‘The Best Minds of My Generation: A Literary History of the Beats’) এই শিল্প-সাহিত্য ও জীবনের বৈপরীত্য বিষয়টি ভারী স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাখ্যায় আলোচনা করেছেন। তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এভাবে যে, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের ‘প্রেয়ার ফর মাই ডটার’ কবিতার এক জায়গায় ইয়েটস লিখছেন, ‘Out of the murderous innocence of the sea... ’ গিন্সবার্গের মতে এখানে ‘মার্ডারাস’ ও ‘ইনোসেন্স’এই আপাতবিরোধী শব্দদুটোর প্রয়োগ কীভাবে যেন আমাদের জীবনের সহজ ও প্রকৃত উচ্চারণ হয়ে উঠল। আপাতবিরোধী দুটি শব্দ নতুন মানে নতুন অর্থ নতুন অনুভবের জন্ম দিল। তা কবিতার মুহূর্ত তৈরি করল এবং আমাদের মস্তিষ্কে সামান্য টোকা দিল। উইলিয়াম ব্লেকের কবিতায় এইরকম বৈপরীত্য ছত্রে-ছত্রে আছে৷ আছে পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে।

অতএব সমস্ত বৈপরীত্যকে শিল্প বা কবিতা ভেবে নেওয়াটাই কি সহজ পথ! বৈপরীত্যের যাবতীয় সংকলন কি কবি তাঁর অন্যতম পদ্ধতি হিসেবেই মনের বিভিন্ন স্তরে বোঝা এবং না বুঝে ওঠা নান্দনিকতা ও ঠিক তার উলটোদিকে আমাদের শূন্যস্থান পূরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যান! মহাকাব্য থেকে গীতিকবিতা বা লিরিক এবং লিরিক থেকে দীর্ঘকবিতা বা মহাকবিতা এই বৈপরীত্য ও জীবনের স্বাভাবিক অনুভূতির একান্ত সংকলন। সর্গ ভাগ করে মহাকাব্য রচনা ছিল আমাদের উপন্যাসের পূর্বরূপ কিন্তু সর্গ ভাগ করে মহাকবিতা রচনা আবারও দীর্ঘকবিতাকে মহাকাব্যিক মর্যাদা দিয়েছে নতুন করে৷ অবশ্যই মিথ পুরাণ ও ইতিহাসের কাহিনি নিয়ে এই সময়ে কাহিনিনির্ভর উপন্যাস লেখবার চল বাংলায় থাকলেও বাংলা কবিতায় পুরোদস্তুর মহাকাব্য বা পুরাণের চরিত্র বিশেষকে নিয়ে দীর্ঘ কবিতা রচনার একটা ট্র্যাডিশন রয়েছে সেই মাইকেল মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ থেকে৷ যার শুরু মেঘনাদবধ কাব্যে। মেঘনাদবধ কাব্যকে মহাকাব্য বলব, না কি বলব মহাকবিতা এও এক চিরায়ত দ্বন্দ্ব মনের ভেতর রয়ে গেছে পাঠকের। মধুসূদন মেঘনাদকে রাম-এর বিরুদ্ধে অর্থাৎ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক চেতনার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন, রবীন্দ্রনাথ কর্ণকে দাঁড় করালেন প্রাতিষ্ঠানিক পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে, আমরা সবাই জানি এবং পাঠক নতুন চিন্তাস্রোতে নিজেকে ঋদ্ধ করতে পারলেন মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ পাঠের পর৷ আমরা জানি ‘হাউল’ কবিতাতে অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর সমসময় অতীত পুরাণ ইতিহাস রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি সমস্ত কিছুকে তালগোল পাকিয়ে এই দীর্ঘকবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং ‘হাউল’ হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সর্বকালীন দীর্ঘকবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম কবিতা। এখানেই অ্যালেন গিন্সবার্গের নিজস্বতা। প্রকাশমাত্রই ‘হাউল’ মারাত্মক রকমের জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ব্রুকলিনের গির্জাতে থাকা শীতকালীন সন্ধ্যায় থিরথিরিয়ে ওঠা গাছপালা, সূর্য, চাঁদ—, ফুগাৎসির নির্জন দোকানে গড়িয়ে যাওয়া বিস্বাদ বিয়রের দুপুর, ফুটপাতে ছুড়ে ফেলা ইহুদি উপাসনা মন্দিরের মাংস, নিউইয়র্কের অন্ধকার-আচ্ছন্ন চূড়ান্ত নাগরিক ঘরের ভেতরে নেশা ভেঙে (ফেটে) যাবার পর পুবদেশের ঘাম—, আফ্রিকার হাড়-ব্যথা—, চিনের মস্তিষ্ক-প্রদাহ বরদাস্ত করে চলা, গানবাজনা অথবা সংগম অথবা মাংসের ঝোল-তরকারির ধান্দায় হাউসটন শহরে ক্ষুধার্ত ও আক্ষরিক অর্থে একা একা ঘুরে মরা, জার্মান সংগীতের গ্রামোফোন রেকর্ড ভেঙে চুরমার, আকণ্ঠ হুইস্কির পর রক্তাক্ত পায়খানায় কাতর আর্তি, ব্যর্থ গির্জাঘরে হাঁটু পেতে পরস্পরের মুক্তি—আলো আর হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা, পঁচিশ হাজার উন্মাদ কমরেডের একসঙ্গে ইনটারন্যাশনালের শেষ স্তবক গেয়ে ওঠা,

‘যেখানে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমাদের চাদরের তলায়

জড়িয়ে ধরে চুমু খাই—

যে যুক্তরাষ্ট্র সারারাত কাশে আর ঘুমুতে দেয় না—’

—স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ঘুমের গভীর দিয়ে হেঁটে যাও তুমি, তোমার শরীর দিয়ে সমুদ্রযাত্রার জল ঝরে পড়ে—কার্ল সলোমন, তোমার সঙ্গে রকল্যান্ডে আছেন ‘হাউল’-এর সেই কবি। অ্যালেন৷ যেখানে একই ভয়াবহ টাইপ রাইটারে তোমরা দু-জনেই মহান লেখক৷ সময়ের অতিজান্তব ঝোল-ঝালের সামগ্রিকতায় প্রকট ও ভয়ংকর রকমের দৃশ্যমান৷ আবার কখনও বিশাল নোংরা সিনেমায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া স্বপ্নের মতো ধীরে ধীরে জেগে ওঠা অতৃপ্ত রোমান্স, অবদমন৷ যাবতীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা। ১ বোতল বিয়র ১ জন প্রেমিকা ১ প্যাকেট সিগারেট এবং ১ টা আস্ত মোমবাতি সুদ্দু আবিষ্ট সংগমে খাট থেকে মেঝে—মেঝেতে গড়াতে গড়াতে হলঘর—দেয়াল ছুঁয়ে মূর্চ্ছা... ৷ চরমতম থেকে স্তরে স্তরে চেতনার শেষতম বিন্দুতে ফিরে যাওয়া৷ নিংড়ে নিংড়ে নেওয়া৷ এই শিশ্নশোষক ছিন্নমস্তার কাছে কবি নিজে শরীর-বর্জিত এক চেতনামাত্র৷ আর এই ছিন্নমস্তা কবির কাছে, অ্যালেনের উপলব্ধিতে—চিন্তা-চেতনা, দারিদ্র্য, প্রতিভার অপচ্ছায়া। অদৃষ্ট: অযৌন হাইড্রোজেনের মেঘ। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেষে গিন্সবার্গ কলকাতায় এসে পঞ্চাশের বাঙালি কবিদের তথা কৃত্তিবাসের কবিদের যেভাবে সংক্রমিত করেছিলেন তা ইতিহাসে লেখা আছে।

ছয় দশকের কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়-এর কবিতাতে আমরা সামাজিক সেই বিক্ষুব্ধ সময়কে খুঁজে পাই। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বেকারত্ব অন্যদিকে ক্রাইসিস অফ একজিস্টেন্স অর্থাৎ অস্তিত্বের বিপন্নতা কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় ‘ইবলিসের আত্মদর্শন’-এর মতো সর্গ-বিন্যস্ত দীর্ঘকবিতাটি। কবি নিজে যাকে মহাকবিতা বলতে চেয়েছেন। ঈশ্বরের পূজারী ইবলিস শেষপর্যন্ত ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কোরানের এই অংশটুকু নিয়ে ‘ইবলিসের আত্মদর্শন’ মহাকবিতাটির সূত্রপাত। চেতনাপ্রবাহ জাত দীর্ঘকবিতা। পবিত্রবাবুর হাতে ছয় দশকের শুরুতে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ‘মনসামঙ্গল-এর চিরায়ত বেহুলা-লখিন্দরের মিথ ভেঙে নির্মিত হয়েছিল ‘শবযাত্রা-র মতো দীর্ঘকবিতা। বাংলাভাষায় প্রায় অপরিচিত একটি উচ্চারণ৷ তারপর ‘ইবলিসের আত্মদর্শন’৷ বইয়ের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, ‘একদা ঈশ্বরভক্ত ইবলিস বিদ্রোহী হলো, দাঁড়ালো ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে—কোরআন্-এর সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক এইটুকু৷ আর সবই প্রতীকী। ইবলিস বাস্তুচ্যুত, সংশয়ী, প্রশ্নাকুল বিষাদ-কাতর, বিদ্রোহী একালেরই মানুষ৷ এ জাতের কবিতা, যদি কবিতা বলা যায়—তবে এর ব্যর্থতা ও সাফল্যের দায় বর্তমান লেখকেরই, কেননা জীবনানন্দ প্রস্তাবিত ‘মহাকবিতা-র চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা এখানে আছে যা বাংলা কবিতা সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত পাঠকদেরও অজানা মনে হবে। আমাদের ভাষায় এ কবিতা এই প্রথম’ (ভূমিকা/ইবলিসের আত্মদর্শন)৷ আবারও জীবনানন্দের কথাতেই বলতে হয়, ‘যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিমান পাঠক বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় অবশ্য, কিন্তু তাদের অনেকেই যথেষ্ট কবিতা পড়েও কাব্যের ঠিক স্বাদ পায় না, আলোচনার মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারে না’। অথচ অদ্ভুতভাবে লক্ষ করা যায় নিয়মিত কবিতাপাঠক হয়েও অনেক পাঠকই কবিতার মর্মে গিয়ে পৌঁছাতে না পেরে কবিতাকে দুর্বোধ্য আখ্যা দিয়ে নিজেকে কবিতাপাঠ থেকে সরিয়ে রাখেন। এজাতীয় পাঠককে টুপি খুলে সম্মান জানাই। কিন্তু যাঁরা কবিতা পড়েন না কস্মিনকালেও কিন্তু অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে কবিতাকে ‘দুর্বোধ্য’ আখ্যা দিয়ে উপেক্ষা করেন তাঁদের ‘বুদ্ধি’-র প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থেকেও জীবনানন্দকে সমর্থন জানিয়ে বলতে পারি আজ এই একবিংশেও তাঁর মন্তব্য একশো ভাগ সত্য।

অথচ, তিনি, জীবনানন্দ, চেয়েছিলেন ভিড়ের হৃদয়ের পরিবর্তন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাঁচের দশকের গোষ্ঠীবদ্ধ কবিতা আন্দোলন (কৃত্তিবাস ও অন্যান্য) বস্তুত উনিশশো ত্রিশের কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকার আন্দোলনেরই উগ্র—উত্তরাধিকার অর্জন করেছিল। সেইদিন সমুদয় রবীন্দ্ররচনাবলিকে লাথি মেরে পাপোশে ফেলে দিতে চেয়েছিল পাঁচের দশকের এই তরুণ কবিতাগোষ্ঠী (কৃত্তিবাস), উৎসাহী পাঠক জানেন এ গল্প৷ অথচ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করা যায় ওই কতিপয় তরুণরা সেইদিন পরমাত্মীয় হিসেবে বরণ করেছিল জীবনানন্দকে, এক ক্ষয়ে যাওয়া ঝরে যাওয়া সময়ের কবিরূপেই। জীবনের গূঢ়তম সারাৎসার অন্বেষণের সেইদিনের সেই উদ্ধত আর্তনাদ তৎকালীন রক্ষণশীল পাঠকসমাজে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য হয়ে আছে। এক বিপন্ন সময়ের অস্থির প্রজন্ম তাদের মনের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল জীবনানন্দের রচনায়।

‘হে মহামান্য দেবদূতগণ

জ্বলন্ত তরবারি নিয়ে ইডেনের প্রবেশপথে অপেক্ষা করো অনন্তকাল

তোমাদের ঈশ্বর-আদিষ্ট চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে

আমি অনেক জ্ঞান অনেক কথা দিয়ে ভরা আত্মার আলোকে

খুঁজে নেব বুঝে নেব জীবনের সদর্থক কিংবা নঞর্থক অভিধার ব্যঞ্জনা

প্রতিটি রক্তকণিকায়

বিশ্বাস আর অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে

অবিশ্বাস আর প্রজ্ঞার বীজ বপন করে দেবো

সংশয়ের শাণিত তরবারি দিয়ে

আমার হৃৎপিণ্ডের দেয়ালের মগজের

নোনা ধরা খুলির গায়ে ঝুলে থাকা পিতামহ প্রপিতামহের তৈলচিত্র

ভেঙে ফেলে টুকরো টুকরো করে অন্ধতার ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেবো

অবিশ্বাস আর পরিণত প্রজ্ঞাই

আমার শেষ যাত্রার অন্তিম বাহক’

এভাবেই সরাসরি প্রতিফলিত একটা সময়, সময়ের কণ্ঠস্বর পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ‘ইবলিসের আত্মদর্শন-এ। জীবনানন্দ অভিলষিত ‘এই পথে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে’ সরাসরি উঠে আসে ইবলিসে—‘রাজতন্ত্র গণতন্ত্র সাম্যবাদ বাতলে দিতে পেরেছে কখনো/কোন্ পথে মানুষের চিরন্তন সূর্যোদয় হবে?’ কবিতায় যদি সংবিত্তি (অমিয়ভূষণ মজুমদারের ভাষায় কমিউনিকেশন—এর প্রতিশব্দ সংবিত্তি) ঘটে পাঠকের, যদি তাঁর সহৃদয়তা ঘটে, সহানুভূতি আসে, যদি তিনি একাত্মবোধ করেন—তবে কবিতা তাঁকে আন্দোলিত করবেই। তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে ছুঁয়ে ফেলবেন ওই একাত্মতা-বোধ৷ আর তখনই একজন কবির সৃষ্টি হয়ে উঠবে সার্থক। এ জন্য পাঠককেও দু-কদম এগিয়ে এসে প্রস্তুত থাকতে হবে৷ পাঠক নিজে যদি প্রস্তুত-পাঠক হন তবেই তিনি পৌঁছাতে পারবেন একটি কবিতার বিষয়বস্তুর মর্মমূলে। সেই কবে জীবনানন্দ তাঁর গদ্যে লিখে গেছেন—‘কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয় কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত করে পরিবেশন—না, তাও নয়... কবিতাপাঠ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র রসাস্বাদ...৷’ তিনি আরও প্রশ্ন তুলেছিলেন—‘কবিতা আমাদের জীবনের পক্ষে সত্যই কি প্রয়োজন? কেন প্রয়োজন? কবিতা যে আসলে এত অল্প লোক ভালোবাসে সেটা কি প্রকৃতিরই নিয়ম, নাকি অধিকাংশের বিকৃত কি দূষিত শিক্ষার ফল? যদি আরো বেশি লোকে কবিতা ভালোবাসতে ও বুঝতে শেখে তাহলে সেই অনুপাতে তারা ভালো করে বাঁচতে শিখবে কি না--অর্থাৎ সেই অনুপাতে সমাজের মঙ্গল হবে কি না? মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে সর্বাঙ্গীণ ও সুখের করে গড়বার সংগ্রামে ও সাধনায় কবিতার স্থান কোথায়?’ জীবনানন্দের মনে একদা যেসব প্রশ্ন জেগেছিল, আজও এই এতকাল পরেও আমরা সেই প্রশ্নগুলো সেই জিজ্ঞাসাগুলো থেকে আদৌ নিষ্কৃতি পেতে পেরেছি কি? নিষ্কৃতি পেয়েছে কি ইবলিস, অথবা তার স্রষ্টা কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়!

‘শাবলের মুখে বিঁধে উঠে আসে নোনা ধরা মস্তিষ্কের খুলি

ক্ষয়িত পাঁজর জানু গোড়ালির অস্থিসন্ধি

বুকের খাঁচার অবশেষ

উঠে আসে নীলকণ্ঠী পাখির কঙ্কাল

মরচে ধরা ঢাল ভাঙা শিরস্ত্রাণ পানপাত্র আঙ্গুলের হাড়

উঠে আসে রমণীর নিম্ননাভিদেশের গহ্বর

বুকের সুড়ঙ্গ থেকে প্রেতের নিঃশ্বাস

হে আনন্দ! তুমি কোন গোপন প্রকোষ্ঠে নির্বাসিত?

কোন সমুদ্রের পাড়ে জরাজীর্ণ বাতিঘর? আর্ত অভিজ্ঞান?’

ব্যক্তিমানুষের মধ্য থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখা খুব সহজ কথা নয়। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় ‘ইবলিসের আত্মদর্শন’ এই মহাকবিতায় নিজেকে একজন পৃথক সত্তা হিসেবে বিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছেন আটটি সর্গে বিভক্ত এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে আগাগোড়া। প্রতি মুহূর্তেই যে-কোনো কবির মধ্য থাকে নিজের ব্যক্তিজীবনকে মিলিয়ে ফেলার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু এই কাব্যের কবি নিজেকে একজন সত্তা-নিরপেক্ষ অভিযাত্রী হিসেবে আজকের এই আধুনিক বস্তুবিশ্বে মহাকাব্যিক উচ্চারণে সম্পৃক্ত রেখেছেন। সার্থক দীর্ঘকবিতার অনেক উদাহরণ বাংলা কবিতায় থাকলেও ‘ইবলিসের আত্মদর্শন’ কবিতাটি তার প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক৷ পবিত্রবাবু নিজে ইয়েটসের ভার্জিনিয়া উলফের বোদলেয়ারের র্যাঁবোর অথবা জীবনানন্দের প্রভাবের কথা বার বার বললেও আমরা ইবলিসের পাঠকরা এই কবিতায় মহাকাব্যিক সেই প্রবণতার সন্ধান পাই যা আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দীর্ঘকবিতাটির মধ্যে খুঁজে পাই অনেক সময় নাট্যধর্মী সংলাপ বা সলিলকি। সলিলকি বা স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে এই কবিতাটির চলন নির্দিষ্ট হয়েছে এবং পাঠক হিসেবে আমার মনে হয় যে এই সত্তার সংলাপ বা অস্তিত্বের সংকট যেভাবে উচ্চারিত হল ‘ইবলিসের আত্মদর্শন’ কাব্যটিতে তা সচেতন ভাবেই পাঠককে আদ্যোপান্ত কবিতাটির মধ্যে দিয়ে যাত্রা করানোর জন্য ভীষণভাবে জরুরি। এ জাতীয় কবিতা নির্মাণ করা যায় না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত হয়। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে জীবনানন্দের ‘বোধ’, ‘আট বছর আগের একদিন’ এবং গিন্সবার্গের‘হাউল’ কবিতাটির কথা এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে। যাই হোক ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো পঙ্ক্তির মধ্যে দিয়ে এক-একটি সর্গ বা অধ্যায় নির্মিত হয়েছে ইবলিসে। সর্গগুলির উপশিরোনাম দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অষ্টম সর্গটির শিরোনাম ‘কোনো প্রতিবাদ করব না’। এখানেও আবার সেই শুরু থেকে যে প্যারাডক্সের কথা আমরা আলোচনা করছি তারই প্রভাব ফিরে পেলাম আমরা। কোনো প্রতিবাদ করব না অর্থাৎ আমরা ভীষণভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠব তাই কবিতার শেষ লাইনে কবি লিখছেন,

‘নোনা ধরা খুলির গায়ে ঝুলে থাকা পিতামহ প্রপিতামহের তৈলচিত্র

ভেঙে ফেলে টুকরো টুকরো করে অন্ধতার ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেবো

অবিশ্বাস আর পরিণত প্রজ্ঞাই

আমার শেষ যাত্রার অন্তিম বাহক’

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

কাঞ্চন দাশ | 2409:4060:201a:9afd::8c0:***:*** | ০৮ জুন ২০২২ ১৬:৫৩508619

কাঞ্চন দাশ | 2409:4060:201a:9afd::8c0:***:*** | ০৮ জুন ২০২২ ১৬:৫৩508619- Whatsapp group এ কিভাবে যোগ দেবো ?আমি নিজে লেখালিখি করি . লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী জানতে চাই ..

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।