- বুলবুলভাজা ধারাবাহিক ভ্রমণ শনিবারবেলা

-

দখিন হাওয়ার দেশ - ১১

অরিন বসু

ধারাবাহিক | ভ্রমণ | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ | ৩৬৯৪ বার পঠিত - পর্ব - ১ | পর্ব ২ | পর্ব ৩ | পর্ব ৪ | পর্ব ৫ | পর্ব ৬ | পর্ব ৭ | পর্ব ৮ | পর্ব ৯ | পর্ব ১০ | পর্ব ১১ | পর্ব ১২

সোনালি উপসাগরের তটের ছবি, লেখকের নিজের তোলা, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে; এই জায়গাটিতে টাসমান নামতে চেয়েও পারেন নি

ইউরোপ এল দখিন হাওয়ার দেশে - প্রথম সাক্ষাৎযে কথাটা দিয়ে শেষ করেছিলাম, মাওরীরা পলিনেশিয়া থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতকে আওতেযারোয়া আবিষ্কার করে এবং প্রায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করতে শুরু করে। কালক্রমে এখানে তাদের একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, জাতি (ইউয়ি) উপজাতি (হাপু) গড়ে ওঠে। তার সঙ্গে যেটা হতে থাকে, তাদের সমুদ্রে চরৈবেতির ব্যাপারটা অন্তত আওতেরোয়ার মাওরীদের মধ্যে আর যে খুব ছিল মনে হয় না। পলিনেশিয় নাবিকেরা হয়ত তখনো প্রশান্ত মহাসাগরের এদিক ওদিক পাড়ি দিতেন। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এখানে উল্লেখযোগ্য। মাওরীদের মধ্যে ছোট রাঙালু খাবার একটা চল আছে, ছোট রাঙালুর নাম “কুমারা”। তা এই রাঙালু আওতেরোয়ার “নেটিব” নয়, এ খুব সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় কন্দমূল জাতীয় খাবার, পলিনেশিয়া তথা আওতেরোয়ায় এল কী করে? একটি সম্ভাব্য থিওরি যে পলিনেশীয় দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর কখনো হয়ত যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, যেখান থেকে হয় পলিনেশীয় নাবিকেরা, না হলে দক্ষিণ আমেরিকার মানুষজন এই অঞ্চলে এটিকে নিয়ে আসেন, এবং এখানকার মানুষের খেয়ে ভাল লাগে, যার ফলে এর চাষাবাদ শুরু হয়। তারপর অবিশ্যি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এখানে বহু মানুষ এসেছেন সেকালে, বা এখানকার মানুষ নিয়মিত প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সে সব অঞ্চলে নিয়মিত যাতায়াত করতেন, এরকমটা জানা যায়নি।

এখন আপনি বলতে পারেন, জানবার উপায়টিই বা কী ? এঁরা তো কথ্য ভাষা আর কথা লোককথা উপকথার ওপর নির্ভর করে গল্প বলতেন। লিপি বলুন, লিখিত ইতিহাস, ডাইরি, ছাপাখানা, এইসব ব্যবস্থা, যাকে আমরা প্রচলিত পাশ্চাত্য সভ্যতায় লিখন বা প্রামাণ্য উপাদানের মাপকাঠি বলে ধরে নিই, এঁদের তো সেসব ছিল না, কাজেই জানব কী উপায়ে? শুধু তাই নয়, আরো একটা ব্যাপার এখানে বিচার বিবেচনা করা যেতে পারে যে, সে যুগে মাওরীদের নিজেদের ক্ষুদ্র জগতের বাইরে যে আরো একটা বিশাল জগত মহাসমুদ্রের ওপারে রয়েছে, সেখানে তাদের চেয়ে অন্যরকম মানুষজন থাকতে পারে, সে বিষয়ে খুব একটা ধারণা ছিল এমনটা মনে করা যেতে পারে কি? যদিও মাওরী লোককথায় শোনা যায় তাঁদের গুরুজনেরা সাবধান করেছিলেন যে কালক্রমে আউটরিগারহীন জাহাজে করে যারা আওতেরোয়ায় পদার্পণ করবে, তাদের হাত ধরে মাওরী জীবনে প্রবল সমস্যা আসবে।এসেওছিল। তবে মাওরীরা যেমন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, আমরা যারা, মাওরীদের বহির্জগৎ থেকে তাঁদের খুঁজে পেয়েছি, আমরাও ওঁদের চিনি নি বহুকাল।রবীন্দ্রনাথ যখন আফ্রিকা নিয়ে লিখছেন যে তারা প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদুমন্ত্র জাগাচ্ছিল তাদের চেতনাতীত মনে, মহাকবি যখন আফ্রিকান মানুষদের ওপর ইউরোপীয়দের অত্যাচারে কাতর হয়ে লিখছেন, পূর্ব সমুদ্রপারে এই একই অত্যাচার ও বঞ্চনার ইতিহাস মাওরীদের সঙ্গেও ঘটেছে, শুধু তাই নয়, কলকাতায় একসময় মাওরীরা এসে ঘুরেও গেছেন। কিন্তু কীভাবে যেন আমাদের সামগ্রিক চেতনায় পশ্চিম যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, পূর্ব দিক, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অনেকটাই অচেনা, অবহেলিত রয়ে গেছে। যাক গে, সে গল্প এই সিরিজে পরে লিখব, আপাতত ইউরোপ আর মাওরীর প্রথম, দ্বিতীয় সংঘাত নিয়ে দেখি।

আশ্চর্য সমাপতন দেখুন, সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয় নাবিকেরা, বণিকেরা, রাজপুরুষেরা সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন, ভারতবর্ষ আবিষ্কার করছেন, আফ্রিকায় পৌঁছেচেন, পূর্ব ভারত মহাসাগরে কলোনি প্রতিষ্ঠা করছেন, দক্ষ পলিনেশিয় নাবিকেরা, মাওরীরা, যাঁদের সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শিতা প্রশ্নাতীত, তাঁরা গুটিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট হাপুতে বিভক্ত মাওরীরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বাধাচ্ছেন, যাতে এক দল আরেকদলকে না আক্রমণ করতে পারে, সেইজন্য পা বা দু র্গ তৈরি করছেন। নিজেদের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে সংকেত দিচ্ছেন শত্রুপক্ষ আসছে অতএব সাবধান থাকার জন্য। একটি সামগ্রিক ইকোসিস্টেম গড়ে উঠছে। এই চলতে চলতে খ্রিস্টীয় ১৬৪২ সালের শেষের দিকে, একদিন একদল মাওরী, দক্ষিণ দ্বীপের উত্তর প্রান্তে সমুদ্রের ওপর নজরদারি করতে গিয়ে দেখলেন দিগন্তে মাসতুল তোলা জাহাজ সমুদ্রপথে যেন তাঁদের দিকে আসছে। মুহূর্তে দিকে দিকে বার্তা রটে গেল, মাওরিরা আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে নিজেদের জানান দিলেন শত্রুপক্ষ আসছে, অতএব তৈরি থেকো সবাই। যুদ্ধ হতে পারে।

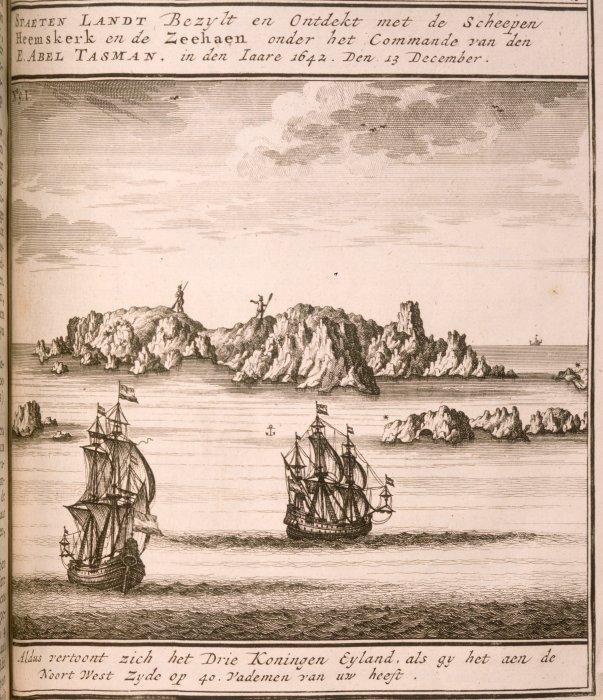

১৬৪২ সাল, ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখ, প্রশান্ত মহাসাগরে বাটাভিয়া (আজকের জাকার্তা) থেকে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুটি জাহাজ, একটির নাম হেমসকার্ক, আরেকটির নাম জিহান দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে ভারত মহাসাগর বেয়ে যাত্রা শুরু করল। ১৮ ই ডিসেম্বর তারা, আজকের দিনে যাকে টাসমান উপসাগর বলা হয়, সেখানে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব তটভূমি, ভ্যান ডিমেনস ল্যাণ্ড, সেখান থেকে আরো পুবের দিকে আসছিল। হেমসকার্ক জাহাজের কাপ্তেন এবং অভিযানের নেতা আবেল জানজুন টাসমান নজর রাখছিলেন কোথায় তটভূমি দেখা যাবে। এমন সময় দেখলেন দূরে দ্বীপভূমি, সেখানে দীর্ঘ মেঘমালা ছুঁয়েছে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়া। গ্রীষ্মকালে এ বড় সুন্দর দৃশ্য। তিনি নজর করলেন দ্বীপের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, তার মানে স্থানীয় লোকেরা আগুন জ্বালিয়েছে।

বেলা বাড়ল। বিকেল বেলায় তটভূমি থেকে (আমাদের আজকের হিসেবে ধরুন রাত ৯টা হবে), দুটি মাওরি সম্বলিত দুটি বজরা জাহাজের দিকে এগিয়ে এল। টাসমান ডায়রিতে লিখেছেন,

“[ওরা] গম্ভীর স্বরে আমাদের কি সব বলে ডাকছিল, সে সব কিছুই আমরা বুঝি নি। মুর-রা যে রকমের ভেরি বাজায়, বজরার লোকগুলো সেই রকম ভেরী বাজাচ্ছিল। আমাদের এদিকের একজন নাবিকও প্রত্যুত্তর দিল। জিহান জাহাজ থেকেও আমরা আমাদের মত করে ভেরি বাজিয়ে উত্তর দিলাম।”

(আইস্যাক গিলসম্যানের আঁকা মাওরী ও ইউরোপীয়দের সংঘাতের ছবি)আমরা অবশ্য এই কাহিনি একতরফা ভাবে আবেল টাসমানের জবানিতেই জানছি। এর কারণ, নঙাটি টুমাটাকোকিরি নামে যে মাওরি ইউয়ির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, তারা পরবর্তী কালে মাওরীদের নিজেদের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যার জন্য যা পড়বেন পুরোটাই ইউরোপীয় জবানীতে, ওদের ভারসান, মাওরীরা নিজেরা কী দেখেছিলেন, আজ আর জানার উপায় নেই। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে মাওরীরা এর আগে বহির্জগতের কোন মানুষের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, ফলে এঁরা যে ভেরি বাজিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জাহির করছিলেন, তার উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করা। এইটাই তাঁদের “মানা” (নিজেদের জাত্যাভিমান বলুন)। আমরা আজকের নিউজিল্যাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিত থেকে মাওরি সংস্কৃতি সম্বন্ধে জেনে লিখছি, কিন্তু টাসমানদের এ ব্যাপারটি অজানা ছিল। মাওরীরা তাই তাদের যুদ্ধের ভেরি , যার নাম পুকাইয়া বাজিয়ে ডাচদের যুদ্ধে আহ্বান করছে। আর ডাচরা ভাবছেন এরা বুঝি বন্ধুত্ব করতে চায়। এঁরাও তাই ভেরি বাজালেন।

টাসমান লিখছেন,

“১৯ তারিখ সকালবেলা একটা ডিঙি মতন নৌকোয় দেখলাম ১৩ জন লোক আমাদের জাহাজের দিকে এগিয়ে এল। এদের যতদূর দেখে মনে হল, মাঝারি উচ্চতার লোকজন, কিন্তু গাঁট্টাগোট্টা, শক্তসমর্থ লোকজন, তাদের গলার স্বর অতি কর্কশ। চামড়ার রঙ খয়েরি বা হলুদ, মাথায় ঘন কালো চুল খোঁপা করে বাঁধা, আর সে চুলের বেশ বড়সড় একটা পালক গোঁজা। জামাকাপড় যা পরেছে মনে হল দরমা বা মাদুর জাতীয় কিছু আর তুলোর কাপড়। “

টাসমানরা দুটো জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন, একটার নাম জিহান আর অন্যটার নাম হিমসকার্ক যেখানে টাসমান স্বয়ং ছিলেন। এর মধ্যে জিহান নামে জাহাজটি থেকে একটি ছোট নৌকো ডাচরা সমুদ্রে নামিয়ে হিমসকারক জাহাজে নিয়ে এসেছিল, এবার সেটি জিহানের দিকে ফেরত যাবে, এমন সময় আরো তেরো জন মাওরি সম্বলিত আরেকটি নৌকো করে এগিয়ে এসে সজোরে ডাচ নৌকোটিকে ধাক্কা মারে। এর ফলে তিন-চারজন ডাচ নাবিকের মৃত্যু হয়। ডাচরা অবশ্য তৎক্ষণাৎ গুলি গোলা ছোঁড়ে, তবে তাতে বিশেষ সুবিধে হয়নি। মাওরীরা একটি মৃতদেহ নৌকোয় তুলে ফেরৎ যায়। মাইকেল কিং পেঙ্গুইন হিস্ট্রি অফ নিউজিল্যাণ্ডে লিখেছেন মাওরিরা তাদের মানা অনুযায়ী, যেকালে পরাজিত সৈনিকদের মেরে ফেলে খেয়ে নেওয়াই তাদের রীতি রেওয়াজ, খুব সম্ভবত এই মৃত ডাচটিকে রান্না করে তাই খেয়ে ফেলে থাকবে।

এর পরে ডাচরা পাল তুলে প্রস্থান করার যখন উদ্যোগ করছেন, তখন দেখা গেল আরো ১১ খানা মাওরী ওয়াকা তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। জিহানের দিকে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডাচরা গুলি চালাতে শুরু করলেন, ও একটি নৌকোয় গুলির আঘাতে একজন মাওরীর মৃত্যু হল। মাওরীরা এর পরে আর আক্রমণ করলেন না, ডাচরাও জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেলেন। টাসমান এই তটভূমির নাম রাখলেন “খুনীদের উপসাগর (Tasman Bay)।

আবেল টাসমানের সেই অভিযানে তাঁর জাহাজে আইস্যাক গিলম্যানস নামে এক বণিক ও চিত্রকর ছিলেন। মাওরী ও ইউরোপীয়দের সেই প্রথম সংঘাতের তিনি একটি ছবি এঁকেছিলেন। এই ছবিটাই সেযুগে মাওরীদের কেমন দেখতে ছিল তার প্রথম ছবি, বহু ছবির মধ্যে একটি এখানে দিলাম ।

টাসমান এখান থেকে বিদায় নিলেন জমিতে পা না রেখে, এবং যাবার পথে তিনি যে দ্বীপটিকে প্রথম দেখেছিলেন সেই দক্ষিণ দ্বীপ আর উত্তর দ্বীপের মাঝামাঝি সমুদ্রের অংশটিকেও দেখে যান নি। এর পর উত্তর দ্বীপের পশ্চিম তট ধরে তাঁরা এগিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোথাও আর তাঁদের নামা হয়নি। ৬ই জানুয়ারি ,১৬৪৩ সালে টাসমান নিউজিল্যাণ্ড থেকে বিদায় নেন।

তারপর একশো ছাব্বিশ বছর কেটে গেল। টাসমান প্রায় বিস্মৃত। পা না রাখলেও টাসমানের নামে একটি ন্যাশনাল পার্ক , এবং একটি অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছে। টাসমান এখানে মূলত ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হয়ে জামাকাপড়, মশলা, আর সোনাদানা বা মূল্যবান পাথরের সন্ধানে এসেছিলেন, সেসবের কিছুই তাঁর আর পাওয়া হল না। টাসমান এদেশের নাম রেখেছিলেন স্ট্যাটেন ল্যাণ্ড, কিন্তু কালক্রমে কোন এক অজানা মানচিত্রকরের হাতে পড়ে এখানকার নাম হয়ে যায় ‘Niew Zeeland’।

টাসমান যাকে খুনির উপসাগর বলেছিলেন, দুশো বছর পরে ব্রিটিশরা এই একই জায়গার নাম রাখবেন সোনালি উপসাগর (Golden Bay)। ভাবছেন সোনালি বালির তটভূমি বলে? তা নয়, যদিও সোনালি বালির তটভূমি সে তো বটেই। ব্রিটিশরা এখানে নদীর জলে সোনা খুঁজে পেয়েছিলেন, যে সোনার সন্ধানে টাসমান প্রথম যাত্রা শুরু করেন। সে গল্প এর পর।

(ক্রমশ >>> )

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। - আরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ১২ - অরিন বসুআরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ১০ - অরিন বসুআরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ৯ - অরিন বসুআরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ৮ - অরিন বসুআরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ৭ - অরিন বসুআরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ৬ - অরিন বসুআরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ৫ - অরিন বসুআরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ৪ - অরিন বসুআরও পড়ুনদখিন হাওয়ার দেশ - ৩ - অরিন বসুআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনচিলেকোঠা - Anjan Banerjeeআরও পড়ুনপষ্ট কথা - Anindya Rakshitআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

i | 61.68.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১২:৪৮101965

i | 61.68.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১২:৪৮101965আপনার লেখা পড়ি। প্রতিটি পর্বই। আমি হয়ত আরো বেশি কিছু চাই যা লেখাটির থেকে সবসময় পাই না। সে কথা জানাতে দ্বিধা বোধ করি। তাই মন্তব্য করি না।

আজ একটু বিশদ বলি যদি কিছু মনে না করেন।

এক। নিজস্ব/ অনন্য ভাষা চাইছিলাম। সেইটা পাচ্ছিলাম না।

দুই। কোনো কোনো পর্বে মনে হয়েছে লেখাটি নিউজীল্যান্ডের বাইরের কারোর পক্ষেও লেখা সম্ভব। মানে বই, নেট ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ করে, একটু খাটাখাটনি করে, ও দেশের বাইরের কেউ লেখাটি লিখে ফেলতে সক্ষম হলেও হতে পারেন। দেশের বাসিন্দার লেখার মধ্যে আরো একটা কিছু থাকবে- ব্যক্তিগত ছোঁয়া ( কোনো পর্বে রয়েছে, সব পর্বে পাই নি)- যা উইকি বা বইতে থাকবে না-একমাত্র ও দেশের বাসিন্দাই তাঁর নিজস্ব যাপনে, পর্যবেক্ষণে, অনুভবে তা খুঁজে পেতে সক্ষম। এবং সে কথা পরিবেশনের মধ্যে নিজস্বতার ছাপ থাকবে। পাঠককে শুধুমাত্র জানানো -তা নয়।

তাড়াহুড়োয় হয়ত ঠিক বোঝাতে পারলাম না।

ভাটিয়ালিতে আপনার আক্ষেপ চোখে পড়েছে। একটু বিশদ হলাম তাই। আশা করি, আমার কথায় আহত হলেন না। দুঃখ পেলেন না।

এ' একান্তই আমার মতামত।

নমস্কার জানবেন।

লিখুন। থামলে চলবে না।

i | 61.68.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১৩:০৬101967

i | 61.68.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১৩:০৬101967বস্তুত আট নম্বর তারের পর্বে আপনি নিজেও লিখেছেন," দেশের কথাই যদি ওঠে তো বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব ধার করে বলতে হয় তাতে কেবলই নদী, পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, জলপ্রপাত, এমনকি পুরাণ, আখ্যান বোঝায় না, দেশের মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আসল দেশ।"

এই যে দেশের মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আসল দেশটি সেই রূপ উন্মোচনের জন্য আশ্চর্য সূক্ষ্মতার প্রয়োজন হয় -আমার মনে হয়েছে। আমি এই দেশে আছি বলে আমি জানি, তোমাকে জানাচ্ছি- এই ভাবটা যেন প্রকট না হয় হয়।

আপনার লেখায় তা কটকটে প্রকট তা নয়- তবে ঐ আশ্চর্য উপস্থাপন যাতে লেখক ও পাঠক পাশাপাশি দাঁড়াবেন -একই রোদে, একই বৃষ্টিতে, একই মেঘের তলায়- সেইটা পেলাম না।

আমি সাধারণ পাঠক। একই সঙ্গে চেষ্টা করি লেখার। চেষ্টা করি আশ্চর্য পরিবেশনের। একটা ম্যাজিকের। পারি না। চেষ্টা করে যাই। সেইটাই সব লেখায় দেখতে ইচ্ছে হয় সম্ভবত। হয়ত এরকম ভাবা ঠিক নয়। তবু..

আবারও বলি, আমার স্পর্ধা মার্জনা করবেন।

লেখা থামাবেন না।

অরিন | 161.65.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১৪:৩১101969

অরিন | 161.65.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১৪:৩১101969ঠিক আছে। ভালই বললেন।

দেখি ঠিক করা যায় কিনা।

টড়ার জন্য ধন্যবাদ।

i | 61.68.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১৫:০৮101970

i | 61.68.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১৫:০৮101970ধন্যবাদ অরিন। না না আমার টেখা হতে পারে কিন্তু এ টড়ার পর প্রতিক্রিয়া নয়, পড়ার পরেই।

আসলে কেউ যখন ভিন দেশের কথা লেখেন, আমার খুব গুপী গায়েন বাঘা বায়েনের সেই গুপ্তচরের দৃশ্য মনে পড়ে। একগাল হেসে বলছে-আজ্ঞে আমি শুন্ডী থেকে আসছি। তারপর মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলছে, ক্ষেতে ফসল আছে, ফল আছে, ফুল আছে, পাখি আছে, শান্তি আছে, সুখ আছে , হাসি আছে- সেই মুহূর্তে গুপ্তচরের গলার আবেগ, চোখের দৃষ্টি, মুখের হাসি মনে পড়ে-

মনে হয়, অক্ষর দিয়ে যদি অনুবাদ করা যেত এই আবেগ..

অনেক কথা বললাম। ঠিক কথা বলছি, সে দাবি করি না। পাঠক অনেক কথা বলবেন। আমি এক রকম বললাম, অন্য আর একজন বলবেন হয়তো সম্পূর্ণ উল্টো কথা। আপনি লেখক, আপনমনে লিখবেন, আমাদের কথা কানে তুলে লেখার তো দরকার নেই। যেমন মনে করবেন তেমন লিখবেন। আপনমনে সুর সাধবেন ।

দেখবেন, ঠিক একদিন আপনার সুর বিরাট সংখ্যার পাঠকের সুরে মিলে যাচ্ছে।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

a | 203.22.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১৮:১৩101975

a | 203.22.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ১৮:১৩101975মাওরিরা ক্যানিবাল ছিল? এটা জানতাম না।

dc | 2405:201:e010:501b:18ee:7431:f3f8:***:*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ২০:২২101982

dc | 2405:201:e010:501b:18ee:7431:f3f8:***:*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ২০:২২101982নানান কারনে এই সিরিজটা প্রথম থেকেই পড়তে ভাল্লেগেছে। এক তো যে কোন নতুন দেশের কথাই পড়তে আমার ভাল্লাগে, তারপর নিউ জিল্যান্ডে ঘুরতে যাওয়ার শখও অনেক দিনের। এই সর্বনাশা কোভিড কবে শেষ হবে কে জানে, তবে তারপর যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তবে সেসবের থেকেও বড়ো কারন হলো, এইসব এনসেন্ট মেরিনারদের অভিযানের কথা, ট্রেডের কথা পড়তেও ভারি ভাল্লাগছে। তারার আলো, ঢেউয়ের রকমফের, সামুদ্রিক স্রোতের টান অনুভব করে হাজার হাজার মালি সমুদ্র পাড়ি দিতেন তাঁরা, তার থেকে রোমান্টিক জিনিস কমই আছে।

অরিন | 161.65.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ২১:১৭101985

অরিন | 161.65.***.*** | ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ২১:১৭101985না না আপনি যোগ্য কথাই বলেছেন।

ওটা টড়া নয়, :-), পড়া হবে। মোবাইলের ভূত।

kk | 97.9.***.*** | ৩১ জানুয়ারি ২০২১ ০৪:১৫102221

kk | 97.9.***.*** | ৩১ জানুয়ারি ২০২১ ০৪:১৫102221অনেক অজানা তথ্য জানলাম। প্রথমের ছবিটাও খুব সুন্দর লাগলো। আমি নিউজিল্যান্ড সম্পর্কে খুব কমই জানি। এই সিরিজটা পড়ে দেশটা সম্পর্কে প্রচুর ইন্টারেস্ট জাগছে।

-

অরিন | ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ০৯:৪৬102241

kk,dc ,আপনাদের উৎসাহব্যঞ্জক পাঠ প্রতিক্রিয়া জেনে ভারী ভালো লাগল । আমার নিজেরও উদ্দেশ্য এই লেখাটাতে দেশটিকে,দেশের মানুষজন সম্বন্ধে লেখা ।অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় নিউ জিল্যান্ড কিছুটা অন্য রকম । অনেকটা আইসোলেটেড বলেই হয়তো । দেখা যাক, কতোটুকু লেখা যায় ।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)

(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... kk, Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... dc, albert banerjee)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।