- বুলবুলভাজা ভ্রমণ জাদু দুনিয়া খাই দাই ঘুরি ফিরি

-

শিল্পবিপ্লব-কালীন উত্তর ইংল্যান্ডের একটুকরো থমকে আছে তিনশো একরে

বৈশাখী মিত্র

ভ্রমণ | জাদু দুনিয়া | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ৫৮৪৪ বার পঠিত | রেটিং ২.৫ (২ জন)  মিউজিয়াম বলতে আমরা সাধারণ ভাবে যা বুঝি, নানা দেশে এমন কিছু মিউজিয়াম রয়েছে যেগুলি তার থেকে একদম স্বতন্ত্র। এই সিরিজের প্রত্যেক কিস্তিতে বর্ণিত হবে তেমনই কিছু অদ্ভুত মিউজিয়ামে ভ্রমণের কথা। এবারে ব্রিটেনের বিমিশ: দ্য লিভিং মিউজিয়াম অফ দ্য নর্থ। এ মিউজিয়ামে সব থেকে বেশি যা নজর কাড়ে তা হল, ঊনবিংশ শতকের শ্রমিকদের কঠোর শ্রম নিংড়ে কীভাবে চলছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাকা তার ছবি, কোনো লুকোছাপা নেই। লিখছেন বৈশাখী মিত্র।

মিউজিয়াম বলতে আমরা সাধারণ ভাবে যা বুঝি, নানা দেশে এমন কিছু মিউজিয়াম রয়েছে যেগুলি তার থেকে একদম স্বতন্ত্র। এই সিরিজের প্রত্যেক কিস্তিতে বর্ণিত হবে তেমনই কিছু অদ্ভুত মিউজিয়ামে ভ্রমণের কথা। এবারে ব্রিটেনের বিমিশ: দ্য লিভিং মিউজিয়াম অফ দ্য নর্থ। এ মিউজিয়ামে সব থেকে বেশি যা নজর কাড়ে তা হল, ঊনবিংশ শতকের শ্রমিকদের কঠোর শ্রম নিংড়ে কীভাবে চলছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাকা তার ছবি, কোনো লুকোছাপা নেই। লিখছেন বৈশাখী মিত্র।টাইম ক্যাপসুলে ঢুকে পড়ার সৌভাগ্য হবে কখনও ভাবিনি। সেটা ২০০২। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সারা বিলেত এবং পরে ইউরোপের মিউজিয়ামগুলো ঘুরে-বেড়ানো যেন একটা নেশায় দাঁড়িয়েছিল। সেই সূত্রেই মার্চের কোনো এক শনিবারে উত্তর ইংল্যান্ডে টাইন নদীর তীরে নিউক্যাস্ল শহরের এলডন স্কোয়্যার থেকে বাসে চড়ে বসলাম। গন্তব্য এক বিচিত্র মিউজিয়াম—বিমিশ: দ্য লিভিং মিউজিয়াম অফ দ্য নর্থ। পৌঁছোতে সময় লাগবে ঘণ্টাখানেক। শুনেছি হালে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছোনোর রুটও তৈরি হয়েছে।

গত মাস তিনেক প্রায় সবকিছুই ছিল বরফে ঢাকা। সবে সেই বরফ গলতে শুরু করেছে। বাস শহর ছাড়াতেই দু-পাশে যদ্দূর দেখা যায় গড়ানো ঢেউ খেলানো মাঠ—রাশিয়ায় যেমন দেখেছি অনন্ত একেবারে হা-হা প্রান্তর, তেমনটা নয়। ঘাস গজাতে শুরু করেছে বরফের ফাঁকে ফাঁকে। মাথা তুলছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের রোদ্দুর-রঙা ড্যাফোডিল। মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম। তার ভেতর দিয়েই বাস চলেছে। একঝলক দেখে মনে হয় এসব জনপদে সময় যেন থমকে গেছে। হুবহু আগাথি ক্রিস্টির গপ্পের গ্রাম।

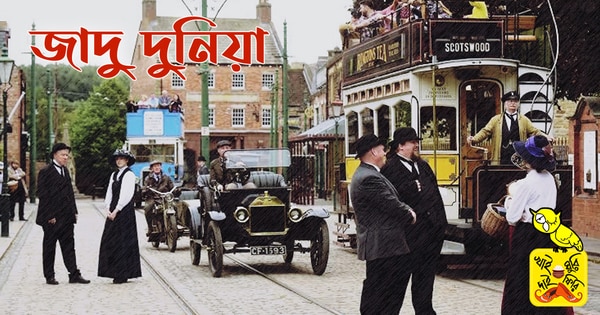

বাসে ঘোষণা হল, পরের স্টপই বিমিশ। বাস থেকে নামার পর অল্প হেঁটেই একটা প্রকাণ্ড ফটক। কোনো কারখানার লোহালক্কড় দিয়ে তৈরি! মাথায় বিরাট একটা চিমনি। এই গেট দিয়ে ঢোকামাত্র যেন সময়কালটা বদলে গেল। এসে পড়লাম উনিশ শতকের উত্তর-পূর্ব ব্রিটেনে। এটাই মিউজিয়াম। এমন মিউজিয়াম তার আগে কখনও দেখিনি। ততদিন পর্যন্ত মিউজিয়াম বলতে মনের মধ্যে যে ছবিটা ফুটে উঠত, বা তারপরেও অধিকাংশ জায়গায় যা দেখেছি, মিউজিয়ামের সেই ছবিটা ধাঁ করে বদলে গেল। যেসব মিউজিয়ামে আমি গিয়েছি বা গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছি—আমাদের কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তো বটেই, দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়াম, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের লুভ্র, রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গের দ্য হার্মিটেজ, অ্যামস্টার্ডমের রিজক্স, নিউইয়র্কের ‘মেট’ আর ‘মমা’ কিংবা ওয়াশিংটন ডিসি-র স্মিথ সোনিয়ানের সঙ্গে এ মিউজিয়ামের একেবারে যেন কোনো সম্পর্কই নেই!বিমিশ: দ্য লিভিং মিউজিয়াম অফ দ্য নর্থ—এবার থেকে সংক্ষেপে বিমিশ-ই বলব— ছড়িয়ে আছে ৩০০ একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে। ১৮২০-র দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত থমকে থাকা একটুকরো উত্তর ইংল্যান্ড—শহর, গ্রাম, কোলিয়ারি, খেত-খামার মায় একটা রেলপথ আর তার স্টেশন পর্যন্ত। হুবহু যেমনটা ছিল ঔপনিবেশিকতার দুর্দম দিনকালে উত্তর ইংল্যান্ড। ভাববেননা শুধু ইমারতগুলোই সেরকম—সঙ্গের মানুষজনগুলিও। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি—শিল্পবিপ্লবের কালো ধোঁয়া, জুড়িগাড়িকে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে মোটরগাড়ি রাস্তা দখল করে নিচ্ছে, খনি থেকে কালো সোনা উঠে সারা দেশের কলকারখানার চাকায় দম দিচ্ছে।

এইখানে প্রথমেই একটু জেনে নেওয়া দরকার বিমিশ কথাটার মানে কী? আসলে এই জনপদটারই নাম বিমিশ। একবিংশ শতকের নর্ম্যান যুগে এখানে নাকি একটা অট্টালিকা ছিল, ফরাসিতে ‘ব্যোমে’ (Beau mes), ‘সুন্দর অট্টালিকা’। সেই থেকেই এ নাম। ভালো কথা, ইংরেজিতে ‘বিমিশ’ কথাটার মানে ‘আনন্দ-উজ্জ্বল’। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা মোটেই ছিল না ঊনবিংশ শতকের এ অঞ্চল, অন্তত অধিকাংশ মানুষের কাছে।

টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। নানারকমের টিকিট। যেমন একরকমের টিকিট রয়েছে যার দাম তখন, যতটা মনে পড়ছে, ছিল ২০ পাউন্ডের কাছাকাছি, মানে আজকের হিসেবে প্রায় দু-হাজার টাকা। সেটা কিনলে সারা বছরে যতবার খুশি এসে ঢুকে পড়া যায়। আমার অবশ্য সেসবের কোনো বালাই নেই। আমি ছাত্রী তখন, কাজেই জলের দরে—মাত্র চার পাউন্ডে বোধহয়, কিনেনিলাম ‘স্টুডেন্ট টিকিট’।

কিছুটা হাঁটতেই এসে পড়লাম একটা কয়লাখনির সামনে। মাথায় রঙিন হেলমেট চাপিয়ে ঢুকে পড়লাম খনিতে। স্থানীয় ভাষায় এটা ‘পিট’। ‘পিট’ মানে গর্তই বটে—খুব নীচু সুড়ঙ্গ, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা, মাটি কর্দমাক্ত। আমার ঠিক সামনে এক পাহাড়প্রমাণ সাহেব নিজেকে মুড়ে অর্ধেক করে কোনোক্রমে চলেছেন। এই পরিবেশেই খনির মজুররা কাজ করতেন বছরের পর বছর। মাইনে ছিল কৃষিকাজের আয়ের থেকে ভালো। তাই অনেকেই চলে আসতেন চাষ-বাস ছেড়ে। কিছুটা এগোতেই দেখি তেমনই এক মজুর। গায়ে ময়লা কালো পোশাক, মাথায় কালো হেলমেট। মুখে হাতে কয়লার নোংরা কালো ছোপ। ওমা! মজুর তো নন। ইনি আসলে ভাষ্যকার—যাকে মিউজিয়ামের ভাষায় বলে ‘লাইভ ইন্টারপ্রেটর’।এ খনিতে পর্যটকদের দলে দলে ঢোকানো হয়। একটা দল বেরোলে অন্য আর-একদল ঢুকতে পারে। আমাদের দলটা ঢোকামাত্র ভদ্রলোক গলা ছেড়ে শোনাতে লাগলেন সেই খনির ইতিহাস। এই পিটগুলিতে মজুররা কাজ করতেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম। একেবারে উনিশ শতকের গোড়া থেকে। ধীরে ধীরে এই ডারহ্যাম অঞ্চলে গড়ে ওঠে তিনশোর ওপর এরকম পিট। যাতে কাজ করতেন দেড় লক্ষেরও বেশি মজুর, যাঁদের অনেকেই ছিল বাচ্চা ছেলে। আর এঁদের অমানুষিক শ্রমেই চলত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের চাকা। সেকথাই শোনালেন মজুর ইন্টারপ্রেটর। বেশ অবাক লাগল দেখে যে সেই ভয়ংকর পরিবেশ লুকোনোর কোনো চেষ্টা নেই—ধরা আছে হুবহু যেমনটি ছিল তেমনটি। ঠিক এমনটিই দেখেছিলাম, অনেক পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যানিব্যালে মার্ক টোয়েন মিউজিয়ামে—এই মহান লেখকের বাড়িতে নিযুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ দাসেদের ইতিহাস, লুকোছাপা নেই। সেকাহিনি অন্য কোনোদিন।

এই যে মিউজিয়ামের ব্যবস্থা, এটাকে আমি বলি ‘বটম-আপ ইন্টারপ্রিটেশন’, যেখানে সাধারণ মানুষের কথাই মিউজিয়ামের মূল উপজীব্য। আমাদের দেশে কি আমরা এমন কোনো বড়ো মিউজিয়াম গড়ে তুলতে পারি না? যেখানে থাকবে শুধুই সাধারণ মানুষের কথা? রাজস্থানের ‘অরনা-ঝর্না’ মিউজিয়ামে এ রকম একটা চেষ্টা আছে বটে কিন্তু আমার তা কেমন মেকি মনে হয়েছে। বরং অমৃতসরে যে ‘পার্টিশন মিউজিয়াম’ দেখেছি তা এই নিরিখে আমায় মুগ্ধ করেছে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের মিউজিয়ামগুলিও ঢেলে সাজানো দরকার—রাজা-রাজড়াদের কথা অনেক হয়েছে।

খনি এত সরু যে ইন্টারপ্রেটার মজুরমশাইকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই। শুনতে হল সেসব মনখারাপ-করা কথা। আমার সামনের সাহেবটির অবস্থা আরও করুণ—ঠায় নিজেকে মুড়েই দাঁড়িয়ে আছেন। আধঘণ্টা পরে খনি থেকে বেরিয়ে এক বুক তাজা বাতাস নিলাম সবার আগে। এইটুকু সময়েই আমার এই অবস্থা, কল্পনা করছিলাম খনির শ্রমিকদের কথা। মনে পড়ল সত্যজিৎ রায়ের ছবি ‘হীরকরাজার দেশে’।

পিট থেকে বেরিয়েই মনে প্রশ্ন জাগল এই খনিশ্রমিকেরা থাকতেন কোথায়? দেখি মজুরদের পোশাকে আরও দু-একজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন আশেপাশে। বুঝলাম এঁরাও নির্ঘাৎ ইন্টারপ্রেটারই হবেন। জিজ্ঞেস করতেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন—ওই যে ওখানে, চলে যাও—পিট ভিলেজ। সারি সারি ছোটো-বড়ো কটেজ। পাথরের তৈরি। কালো কালো ছাদ। ঘুরে ফিরে দেখলাম কটেজ দু-রকমের—একটা সাধারণ মজুরদের, আর-একটা তাঁদের কর্তাদের। প্রথমে ঢুকলাম মজুরদেরটায়। একটাই মাত্র ঘর। তারই মধ্যে বসার, খাওয়ার, শোবার ব্যবস্থা। একপাশে ফায়ারপ্লেস। বাইরে আবার একচিলতে জমিতে সবজি চাষ হচ্ছে, যদিও কী সবজি আজ আর মনে নেই। পিছনে একচিলতে রান্নাঘর। যতদূর মনে পড়ছে কোনো টয়লেট দেখিনি। সম্ভবত অনেকগুলি কটেজ মিলে একটাই টয়লেটের বন্দোবস্ত ছিল। আর কর্তাদের কটেজগুলো দোতলা। শোবার ঘরটা দোতলায়। বাকি সব একতলায়।

একটা কটেজে ঢুকে দেখি এক মহিলা সোনালি ঝুঁটি নাড়িয়ে ফায়ারপ্লেস পরিষ্কার করছেন। পরনে ময়লা ময়লা সুতির তৈরি লম্বা গাউন। কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা। মাথায় যাকে বলে ‘মব ক্যাপ’। ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি যে এঁরা সকলেই আসলে ইন্টারপ্রেটার। তাই কথোপকথন শুরু করলাম। মেয়েটির নাম এমিলি। প্রশ্ন করলাম, ‘মাইনার-রা কি ফ্যামিলি নিয়েই থাকতেন?’

‘অবশ্যই! আমার হাজব্যান্ড এখন খনিতে। বাচ্চা দুটো পাশের স্কুলে। একটু পরেই সক্কলে ফিরবে।’কথোপকথনের বিচিত্র মজাদার শুরু। পরে জানলাম, এই গ্রামটা ফ্র্যানসিস স্ট্রিট। হেটনকোল কোম্পানি ঠিক এরকমই কটেজ তৈরি করে দেয় মজুরদের জন্য ১৮৬০-এর দশকে। গ্রামের একপ্রান্তে কোলিয়ারির মজুরদের পাওনা-গণ্ডা নেওয়ার অফিস। স্কুলবাড়িটা তৈরি হয়েছে কাছেই একটা জনপদে ঊনবিংশ শতকের শেষে তৈরি স্কুলবাড়ির হুবহু নকল করে।

সেই স্কুল দেখতে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। ছোট্ট স্কুল। ছোটো ছোটো ক্লাসঘরে চেয়ার টেবিল সাজানো। প্রত্যেকটা টেবিলের ওপর রাখা স্লেট আর চক পেনসিল। সেইসব স্লেটে আবার নানা-কিছু লেখা, আঁকিবুকি। হঠাৎ চোখে পড়ল, গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট আর ওয়েস্ট কোট পরা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক বোর্ড মুছছেন। হেসে বললেন, ‘এই তো ক্লাস শেষ হল। একটুর জন্য বাচ্চাদের সঙ্গে তোমার দেখা হল না।’ জানলাম ইনিই মিউজিয়ামের স্কুলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, এবং ইন্টারপ্রেটর!

এরপর দেখলাম একটা চ্যাপেল—ছোট্ট গির্জা। চ্যাপেলে যাওয়ার পথে চোখে পড়ল একটা আস্তাবল। ছোটো-বড়ো নানারকমের ঘোড়া লেজ নাড়াচ্ছে আর পা ঠুকছে। আর-এক ইন্টারপ্রেটরকে জিজ্ঞেস করতেই বলেদিলেন ছোটোগুলো ‘অ্যারাবিয়ান হর্স’। ওগুলো দিয়ে খনি থেকে তোলা কয়লা বহন করে আনা হত। আর বড়ো ঘোড়াগুলো ব্যবহার করা হত গাড়ি টানতে।

সকাল থেকে বিশেষ কিছুই পেটে পড়েনি। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মাছভাজার গন্ধ নাকে আসতেই এই ‘বং-বেলি’ অস্থির হয়ে উঠল। গন্ধের উৎস যে ছোট্ট দোকান—ডেভি’জ ফ্রায়েড ফিশ। অর্ডার দিলাম আগমার্কা ব্রিটিশ খানা— ফিশ অ্যান্ড চিপ্স। খাবার আসল মিনিট পনেরো পরে। থালা-বাটির বালাই নেই। কাগজে মোড়া মাছভাজা, আর মোটা মোটা লম্বা লম্বা করে কাটা আলুভাজা। আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাছভাজা হবে বিফ চর্বিতে। তবে আমি চাইলে, বনস্পতি তেলেও ভেজে দিতে পারে। আমি তখন সর্বভুক, আজকের মতো শুদ্ধ শাকাহারী নই, কাজেই গোরুর মাংসের চর্বিতে ভাজা মাছই সাবড়ালাম গোগ্রাসে। তখন দাম নিয়েছিল পাঁচ পাউন্ড। খিদের তাড়ায় খেয়ালই করিনি, খেয়াল হল কাগজটা ট্র্যাশ ক্যানে ফেলার সময়—আরে, এ তো খবরের কাগজ, এবং উনিশ শতকের খবরের কাগজ! আমার দুর্ভাগ্য আমি ছবি তুলে রাখিনি। তাই সন-তারিখ বলতে পারব না। কী করে হল? জানলাম এই মিউজিয়ামের জন্যই বিশেষ ভাবে ছাপানো হয় এই কাগজ।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। ঠান্ডাটা বাড়ছে। ইচ্ছে ছিল হেঁটেই গ্রাম থেকে মিউজিয়ামের শহরটায় যাব। কিন্তু একপেট খেয়ে পা আর নড়ে না। হঠাৎ দেখি একটা মাথা-খোলা বাস আসছে খুব ধীরে। গায়ে তার নানারকমের বিজ্ঞাপন। আজকের নয় সেই ভিক্টোরিয়ান যুগের। হাত দেখিয়ে দাঁড় করালাম। বললাম শহরে যাব। শার্লকের যুগের কোট-পরা ড্রাইভার বললেন, ‘উঠে পড়ো।’ উঠলাম ছাতহীন দোতলায়। দু-ধারে মাঠ। মাঠে গোরু ছাগল চরছে। ধীরে ধীরে দেখি পরিবেশটা কেমন বদলে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে আনাগোনা করছে ১৯৪০-এর দশকের ট্রাম, বাস, ঘোড়ার গাড়ি। এগুলিতে উঠে পড়লেই হল। মিউজিয়ামের যে-কোনো পাড়ায় যাওয়া যায়।

পাঁচ-সাত মিনিটে পৌঁছে গেলাম শহরে। কী সুন্দর, সাজানো শহর। পাথর বসানো রাস্তা—যাকে বলে কবল্ড স্ট্রিট। দু’-ধারে দোকানপাট। মিষ্টির দোকান, কম দামে জিনিস বিক্রি-করা কোঅপারেটিভ, বেকারি, ব্যাংক, ওষুধের দোকান, ফোটোগ্রাফার, এমনকি একটা আস্ত ‘পাব’, শুঁড়িখানা। শহরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে আড়াই কিলোমিটার লম্বা ট্রাম ট্র্যাক— ব্রিটেনের সবথেকে পুরোনো দীর্ঘতম ট্র্যাক। দোকানগুলোতে ঢুকে জিনিসপত্তরও কেনা যায়। মুচমুচে গন্ধের রেশ ধরে হাজির হলাম বেকারিতে। কিনলাম একটা ফাজ কেক। আর সুইট শপ জুবিলি কনফেকশনার্স থেকে কিছু রংবেরঙের লজেন্স। ভিক্টোরিয়ান পোশাক পরা দোকানিরা জানিয়ে দিলেন কেক, লজেন্স সবই তৈরি হয়েছে ভিক্টোরিয়ান যুগের রেসিপি হুবহু মেনে!সেই লজেন্স চুষতে চুষতেই গিয়ে পড়লাম শহরের একটা রাস্তায়— র্যাবেন্সওয়ার্থ টেরাস। যেখানে দেখি সার সার বাড়ির সামনে নেমপ্লেট লাগানো—উকিল, ডাক্তার, সংগীতশিক্ষিকা, দাঁতের ডাক্তার ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বাড়ির নেমপ্লেটে যে নামগুলি দেওয়া, ঠিক সেই নামে, সেই পেশার মানুষই থাকতেন হুবহু ওইরকমেরই বাড়িতে। এগুলিতে ঢোকাও যায়। সব সাজানো আছে যেমনটি থাকার কথা উনিশ শতকে।

এই আশ্চর্য মিউজিয়ামটি তৈরি করেন ফ্র্যাঙ্ক অ্যাটকিনসন। ১৯৬০-এর দশকের শেষে স্ক্যান্ডেনেভিয়ার ওপেন এয়ার মিউজিয়াম দেখে অ্যাটকিনসনের মাথায় এমন একটা মিউজিয়াম গড়ার ভূত চাপে। মিউজিয়ামের জন্য জায়গা খুঁজতে খুঁজতে ডারহ্যাম কাউন্টির বিমিশে মিলে যায় একটা পরিত্যক্ত কয়লাখনি। তারপরেই শুরু হয় এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। কিছু বাড়ি আগেই ছিল। বাকিগুলি তুলে আনা হল অ্যানফিল্ড প্লেন নামের একটা জায়গা থেকে। নিউক্যাস্ল ব্রিউয়ারিজ গড়ে দিল সান ইন পাব। ১৯৭২ সালে এ অদ্ভুত মিউজিয়ামটি খুলে দেওয়া হল দর্শনার্থীদের জন্য।সবশেষে ঢুকলাম গিয়ে পাবটায়। তখন বেশ বিকেল। সান ইন। এ পাব শহরে যে অঞ্চলে তার নাম এডোয়ার্ডিয়ান টাউন। এটা আসলে ছিল কাছেই বিশপ অকল্যান্ড নামের একটা জনপদে। সেই বাড়ির ইট এক-একটা করে খুলে খুলে এনে হুবহু তৈরি করা হয়েছে এখানে। যেমন হয় পাব। বর্ণনা করার মতো বিশেষ কিছু আলাদা নয়। কাঠের আসবাব। কাঠের বিশাল কাউন্টার। পিছনের তাকে বোতলের সারি। বেড়ানো শেষ হল এই অঞ্চলের বিশেষ পানীয় নিউক্যাস্ল এল-এ চুমুক দিয়ে ক্লান্তি দূর করে!

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ৩ - দআরও পড়ুনবিচ্ছেদ - Manali Moulikআরও পড়ুনবিহিতা - Srimallarআরও পড়ুনদিলদার নগর ২১ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনচিত্রকুট ও গৌরীকুঞ্জ - নরেশ জানাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

দ | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:২২97599

মিউজিয়াম ভারী পছন্দের জায়গা। এই সিরিজটা পছন্দ হল।

Mahua Chakrabarti | 49.37.***.*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৮:১৭97642

Mahua Chakrabarti | 49.37.***.*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৮:১৭97642খুব সুন্দর বর্ণনা ! পরের লেখাটির জন্যে অপেক্ষায় রইলাম .

বিষাণ বসু | 2409:4060:389:2dec:ba9:d27d:71bd:***:*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১০:১৫97654

বিষাণ বসু | 2409:4060:389:2dec:ba9:d27d:71bd:***:*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১০:১৫97654আরে দারুণ!!!

যেমনি জায়গা, তেমনি চমৎকার লেখা। বৈশাখীদি দেশবিদেশের মিউজিয়াম নিয়ে আরো লিখবে, এই আশা রইল।

আর্ট মিউজিয়ামগুলোও আসুক।

ঋতীন্দ্র কুমার সরস্বতী | 110.227.***.*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:২৭97657

ঋতীন্দ্র কুমার সরস্বতী | 110.227.***.*** | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:২৭97657খুব সুন্দর লেখা। তথ্য সমৃদ্ধ।

মলয় দে | 205.253.***.*** | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৭:২৬97681

মলয় দে | 205.253.***.*** | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৭:২৬97681সত্যিই দারু, পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আমি যেন ওই সময়ে চলে গেছি

নীহাররণজন | 2409:4060:99:3581:35a3:6615:d91e:***:*** | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৮:৩৫97682

নীহাররণজন | 2409:4060:99:3581:35a3:6615:d91e:***:*** | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৮:৩৫97682,, যাঁহার অর্ধেক রাজতব এবং রাজকন্যা দিবার কথা ছিল তিনি দরিদ্রকে একমুষটি অনন ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিয়াছেন।,,

হিরন্ময় | 2401:4900:30c1:cda2:13:a256:3dee:***:*** | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:২৪97705

হিরন্ময় | 2401:4900:30c1:cda2:13:a256:3dee:***:*** | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:২৪97705অসাধারণ লেখা, অপেক্ষায় থাকলাম এই দেশে এমন কিছু পাওয়ার। প্রণাম ম্যাডাম

কাকলি সিংহ ঘোষ | 223.223.***.*** | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৫:৫৮97711

কাকলি সিংহ ঘোষ | 223.223.***.*** | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৫:৫৮97711সুন্দৰ ছবির মতো বর্ননা। সাবলীল ধারাভাষ্যেের জন্য ধন্যবাদ।

-

Prasun Sinha | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৬:০৬97712

খুব ভালো লেগেছে ম্যাম। আরো কিছূ লিখুনি আরো ভালো লাগবে .

-

Juthika Biswas | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৮:৫৬97714

অসাধারণ বর্ণনা দিদি। মানস ভ্রমণের মাধ্যমে মিউজিয়াম দর্শন করে ফেললাম। সিরিজের পরবর্তী লেখাগুলোর অপেক্ষায় রইলাম।

Subhashis Bhattacharjee | 2405:201:9007:8813:5525:aa0c:95fa:***:*** | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৬:৩৩97853

Subhashis Bhattacharjee | 2405:201:9007:8813:5525:aa0c:95fa:***:*** | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৬:৩৩97853দারুন লাগলো খুব সুন্দর একটা মিউজিয়াম এ কথা জানলাম

TRIDIBESH CHATTERJEE | 2405:201:9000:3801:9149:b66b:4879:***:*** | ১০ অক্টোবর ২০২০ ১৪:৩৯98231

TRIDIBESH CHATTERJEE | 2405:201:9000:3801:9149:b66b:4879:***:*** | ১০ অক্টোবর ২০২০ ১৪:৩৯98231খুব সুন্দর

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।