-

বুলবুলভাজা পড়াবই

বুলবুলভাজা পড়াবই

-

এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।

বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান

- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা

-

- নতুন আলোচনা

-

বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ১৯১৮১৭১৬১৫১৪১৩১২১১১০

পাগল মনের দশ খেয়াল: শ্রী কোটা শিবরাম করন্থের বং কনেকশন - দিলীপ ঘোষ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ১৬ নভেম্বর ২০২৫ | ৬৭৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়)২০১৪ সালের ২৫শে জানুয়ারির কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ কাগজে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ লিখেছিলেন এক বিতর্কিত উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, “Genius and Charisma”। সেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন- “Karanth was arguably as great a genius as Tagore.” গুহ নিজেই স্বীকার করেছিলেন, কান্নাড়া ভাষায় তিনি তেমন পারদর্শী নন। তবু কেন এমন তুলনা করলেন, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, “করন্থের প্রতিভার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ মেলে তাঁর সম্পর্কে যে কথোপকথনগুলি কানে এসেছে। হেগগোডুর মতো কন্নড় সংস্কৃতির প্রাণবন্ত কেন্দ্রে গিয়ে জেনেছিলাম, সেখানকার অভিনেতা ও পরিচালকরা করন্থের দ্বারা কতটা অনুপ্রাণিত (যথার্থভাবেই, স্থানীয় অডিটোরিয়ামটিও তাঁর নামে)। বেঙ্গালুরুতে ঔপন্যাসিক ইউ. আর. আনন্দমূর্তি ও নাট্যকার গিরিশ কারনাড জানিয়েছিলেন, করন্থ কন্নড় সাহিত্যকে যেন নতুন প্রাণ দিয়েছিলেন। নয়াদিল্লিতে বিশিষ্ট সমালোচক এইচ. ওয়াই. শারদা প্রসাদ বলেছিলেন, ... ...

দাদামশায়ের থলে থেকে প্রশাসনের পাঠ - দিলীপ ঘোষ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই কথা কও | ২৭ অক্টোবর ২০২৫ | ১০৮০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (Shyamal Chakrabarti , সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়।, গৌতম কুমার পাল )ছয় থেকে আট বছর বয়সে পড়া মোট আটটা গল্পের সেই বইটা- তখন বুঝিনি, কিন্তু অজান্তেই মনের ভেতর এক ধরনের প্রশাসনিক মূল্যবোধ গেঁথে দিয়েছিল। চৌদ্দ-পনের বছর পরে, যখন সত্যিকারের প্রশাসনের ভেতরের জটিল কলকবজা চিনতে শুরু করলাম, তখন হঠাৎ হঠাৎ সেই পুরোনো গল্পগুলো মনে পড়ত। তারা ভিতর থেকে ফিসফিসিয়ে বলত- “সেই গল্পটাই এখন তোমার চারপাশে ঘটছে।” এ বছর পুজোর সময়ে ব্যাঙ্গালোরের এক পুজো মণ্ডপের বইয়ের স্টলে হঠাৎ পেয়ে গেলাম ‘দাদামশায়ের থলে’, নতুন করে ছেপেছেন মিত্র ও ঘোষ। ৬৪/ ৬৫ বছর পরেও একই রকম ভাল লাগল পড়তে। প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের সিলেবাসে দাদামশায়ের থলে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবতে পারেন কর্তৃপক্ষ। ... ...

আবহমান কল্পনার উন্মুক্ত পরিসর - উপল মুখোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ৬৫১ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (পাঠক)ভারত, যা কিনা ইন্ডিয়া, তার অতীত কথা তথ্য নির্ভর হিস্ট্রি নয়। সে হিস্ট্রি হতেও চায় না। অতীত কথা তবে কী হতে চেয়েছিল না- হিস্ট্রি হয়ে? লোকগাথায় সে ছিল অবাধ কল্পনার আকর আর সংস্কৃতে সে বলত ইতিহাসের কথা। ইতিহাস মানে না-হিস্ট্রি। দু-ধরণের ইতিহাস। এক নায়কের গাথা (একনায়ক নয়!) আর বহু নায়কের গাথা। প্রথমটার উদাহরণ রামায়ণে পেলে দ্বিতীয়টা মেলে মহাভারতে। ... ...

.jpg)

এসো পড়ি গলপ - গ'য়ে ল'য়ে প - দময়ন্তী

বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ১৭ আগস্ট ২০২৫ | ৮৫০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (শ্রীমল্লার বলছি, দ, হীরেন সিংহরায়)সুস্মিতার গল্পের ব্যতিক্রমী মজাদার কিন্তু কার্যকরী শাস্তির বিবরণগুলো এই কারণেই আমার খুব ভাল লেগেছে। এমনিতে প্রতিটা গল্পেই পশু পাখি পোকা মাকড়ের প্রতি তাঁর মমত্ব চোখে পড়ে। হাতি জিরাফ বিড়াল ভেড়া শুধু নয় শামুক শুঁয়োপোকা মাকড়সারাও আছে তাঁর মায়ার পশমে বোনা গল্পে। রোবোটছানা, বাড়ি, উলের গোলারাও মোটে চুপচাপ নয়, দিব্বি নড়েচড়ে, কথা বলে, গল্পের নদী তুরতুরিয়ে বয়ে যায়। ... ...

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে - পাঠ প্রতিক্রিয়া - হীরেন সিংহরায়

বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ৮৭২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (রমিত চট্টোপাধ্যায়, kk, ৡ)গত শতকের দ্বিতীয় অর্ধে আমরা তেমনই পেয়েছি শংকর, তেমনই অবধূত, তেমনই যাযাবর। সঞ্জয় আক্ষেপ করেছেন, মতি নন্দীর তারক চ্যাটার্জির গলিতে নায়ক রোজ আসতে পারেন না, কমল কুমার মজুমদার রোজ শ্মশান আলো করে বসতে পারেন না। আজকের টেলি সিরিয়ালের গতিক দেখে সঞ্জয় বলেছেন: "অন্ধকারকে আজ অন্ধকার বলে চিনিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।" হলিউড-টলিউডের আস্বাদে আনন্দিত আমেরিকান কিশোরকে বাবা নিয়ে এসেছেন ইউরোপে। রোমান আর্চ, গ্রিক কলাম দেখানো শেষে বাবা তাকে নিয়ে গেছেন ডেনমার্কের ক্রোনবর্গ (হ্যামলেটের এলসিনোর) ক্যাসেলের মুক্তাঙ্গনে হ্যামলেট দেখাতে। নাটক দেখে ছেলেটি বলে, "আই ডোন্ট নো হু রোট ইট বাট বয় ইট ওয়াজ ফুল অফ প্রোভার্বস।" "অন্ধকারকে আজ অন্ধকার বলে চিনিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।" ... ...

ফ্রেডরিক গ্রান্ট বান্টিং -এর কর্ম ও জীবন - রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ২৭ জুলাই ২০২৫ | ৮৭৩ বার পঠিতএই নির্যাসটি হল ইনসুলিন। বিশ্বজোড়া ডায়াবেটিস রোগীদের প্রাণদায়ী ওষুধ। ইস্কুলের জীবনবিজ্ঞান ক্লাসে সবাই পড়েছি যে অগ্ন্যাশয়ের (প্যাংক্রিয়াস) আইলেট্স অফ ল্যাঙ্গারহান্স কোষস্তূপ থেকে নিঃসৃত এই হরমোন শর্করা বিপাকে সাহায্য করে। আসল কথাটা হল ইনসুলিন রক্তে উপস্থিত অতিরিক্ত শর্করাকে শোষণ করার জন্য যকৃৎকে (পাকস্থলীকে নয়) নির্দেশ দেয়। কোনোভাবে ইনসুলিনের অভাব ঘটলে যকৃত সেই নির্দেশ পায় না আর রক্তে শর্করার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলে যে রোগের নামই হল ডায়াবেটিস। তখন বাইরে থেকে ইনসুলিন প্রয়োগ করে সেই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হয়। কিন্তু ইনসুলিন তো একটি জৈব পদার্থ, তাকে কি ভাবে পাওয়া যায় ? ... ...

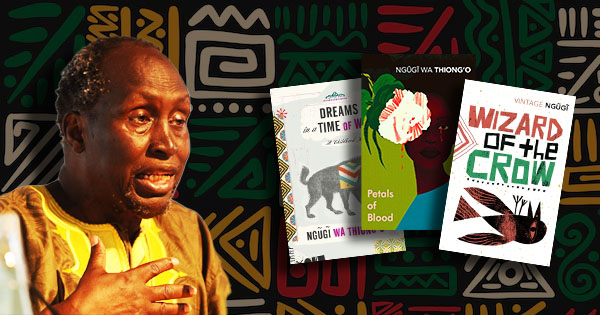

নগুগি ওয়া থিওংগার ছেলেবেলা - সোমনাথ গুহ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২২ জুন ২০২৫ | ৮৩২ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (সোমা চ্যাটার্জী )১৯৪৭ এর এক সন্ধ্যায় লেখকের মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি স্কুলে যেতে চাও?’ পরিবারে তাঁর দাদা ওয়ালেশ মোয়াঙ্গি এবং কয়েকজন তুতো ভাই অতীতে স্কুলে গেছে, কিন্তু পয়সার অভাবে দু এক বছর বাদেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। মেয়েদের অবস্থা তো আরও করুণ, তাঁরা কেউই এক বছরও ক্লাস করে উঠতে পারত না। বাড়িতে অক্ষরজ্ঞান অর্জন করতো যাতে অন্তত বাইবেলটা পড়তে পারে। তাই মা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন তিনি বিহ্বল বোধ করেন। যখন তিনি কোনও মতে সম্মতি প্রকাশ করেন, মা তাঁকে জানিয়ে দেন যে তাঁরা গরীব, এবং তাঁর দুপুরের খাবার নাও জুটতে পারে। ‘কথা দাও ক্ষুধা বা কষ্টের কারণে তুমি কখনো পড়াশোনা ছাড়বে না। এবং তুমি সব সময় তোমার সেরাটা দেবে।‘ স্কুল এবং ইউনিফর্মের খরচ তাঁর মা খেতের ফসল বাজারে বিক্রি করে যোগাড় করলেন। একটি দোকানে পোশাক কিনতে গিয়ে নয় বছর বয়সি বালক দেখল দেয়ালে চশমা পরা এক ভারতীয়ের ছবি টাঙান রয়েছে। কয়েক বছর বাদে জানলেন তিনি এম কে গান্ধী যাঁর সাথে ১৯২১ সালে গঠিত ‘ইস্ট আফ্রিকান এ্যাসোসিয়েশন’-এর নেতা হ্যারি থুকু সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই সূত্রে স্থানীয় ভারতীয় ও তাঁদের নেতা মণিলাল এ দেশাই-এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ছিলেন। ... ...

মুসলিম মহিলা, খতনা ও গোবি মাঞ্চুরিয়ান - সোমনাথ গুহ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ২৫ মে ২০২৫ | ৩৩৭০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪৫, লিখছেন (syandi, sangeeta das, Somenath Guha)গল্পের চরিত্রগুলি যেমন সৃষ্টিকর্তার জবাবদিহি দাবি করে, একই ভাবে মর্ত্যে নামাবলী গায়ে যারা ধর্মের ধামাধরা তাদেরকেও লেখিকা নিন্দা, সমালোচনায় বিদ্ধ করেন। ‘ব্ল্যাক কোবরা’ গল্পে জুলেখা, এক আলোকপ্রাপ্ত নারী, আশরফকে বলে নবীর নিজের কন্যা সন্তান ছিল। বিবি ফতিমা তাঁর জান ছিলেন। শোনো, শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় যখন অনেক পুরুষ মারা যায়, কিংবা কারো স্ত্রী যদি কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, কিংবা বন্ধ্যা হয়, কিংবা স্ত্রী যদি তাকে সন্তুষ্ট না করতে পারে, তবেই সে চারটে বিয়ে করতে পারে। করলেও তাকে সব স্ত্রীকে সমান সুবিধা দিতে হবে, অর্থাৎ একজনের জন্য বাড়ি বানিয়ে দিলে, শাড়ি কিনলে, অন্যজনের জন্যও সেটা করতে হবে। আশরফ এত কিছু চায় না, সে শুধু তার রুগ্ন শিশুর চিকিৎসার জন্য কিছু পয়সা চায়। ... ...

এক সাংবাদিকের হত্যা ও তারপর…… - সোমনাথ গুহ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ০৭ এপ্রিল ২০২৫ | ১৬৯৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (sangeeta das, Sangeta , Tania Basu Dutta )‘আই এম অন দ্য হিট লিস্টঃ আ জার্নালিস্টস মার্ডার এন্ড দ্য রাইজ অফ অটোক্রেসি ইন ইন্ডিয়া’ বইয়ে লেখক রোলো রোমিগ প্রতিবাদী সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের এক ভিন্নধর্মী জীবনী রচনা করেছেন। লেখক এই জীবনী রচনা করতে গিয়ে লিখছেন তিনি তিনটি দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যের কাহিনি লিখবেন। দক্ষিণের রাজ্য কেন? কারণ তিনি গত এক দশক ধরে এই রাজ্যগুলি নিয়ে লেখালেখি করছেন এবং তাঁর স্ত্রী দক্ষিণ ভারতীয় মুসলিম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চল একটা উপদ্বীপের মতো, যে কারণে এখানে বাণিজ্য আছে এবং বাণিজ্য থাকার কারণে শিক্ষা আছে। এর প্রভাব দেখা যায় কেরালায় যেখানে মুসলিম বাচ্চারা ক্যাথলিক স্কুলে যাচ্ছে, হিন্দুরা বিখ্যাত মসজিদে প্রার্থনা করছে, ক্যাথলিক সাধ্বীরা হিন্দু উৎসবে নৃত্য করছে। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে গৌরীর একটা ফেসবুক পোস্টে এর প্রতিফলন দেখা যায়। স্থানীয় একটা ফসল কাটার উৎসবে, ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরা হিন্দু নাচ, তিরুবতীরকলির তালে তালে নাচছে। গৌরী লিখছেন, আমার মাল্লু (মালয়ালাম) বন্ধুদের দেখো, কী ভাবে তারা ধর্মনিরপেক্ষতা উদযাপন করছে……। ... ...

বন্দরনগরীর দর্পণে ধরা বাঙালির সাতশো বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন - দময়ন্তী

বুলবুলভাজা | পড়াবই | ২৩ মার্চ ২০২৫ | ২৫০৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ১১, লিখছেন (b, রুমী আলম , Aditi Dasgupta)সাতগাঁয়ের পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাসের মতই এই কাহিনীতে বাস্তবের সাথে মিলেমিশে আছে পরাবাস্তব, ইতিহাসের টুকরো টাকরা। এখানে কলার মান্দাসে ভেসে আসা মেয়ের পাছায় থাকে হার্মাদদের ক্রীতদাসত্বের সিলমোহর, পর্তুগিজ ভাষায় খিস্তি করা কাকাতুয়া মানুষমেয়েকে গর্ভবতী করতে পারে। বাপ্পার দিদিমা গঙ্গায় ডুব দিয়ে দূরবর্তী আত্মীয়া, বান্ধবীদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারেন, সাতগাঁয়ের অন্য মেয়েদের সে কৌশল শিখিয়ে দিতেও পারেন। ... ...

পুস্তক সমালোচনা : র্যাডক্লিফ লাইন (অমর মিত্র) - অদীপ ঘোষ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ০৯ মার্চ ২০২৫ | ১২৮৩ বার পঠিতএই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন দু’ভাবেই রাজনীতির অবিসংবাদিত ভূমিকা। প্রথমত, দেশভাগ ও তার পরবর্তী কালের দুই বাংলার রাজনীতি ; দ্বিতীয়ত, এই বাংলার সাম্প্রতিক কালের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা। অখণ্ড ভারতের দ্বিখন্ডীকরণে তৎকালীন অনেক রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থান্ধ সক্রিয়তার পাশাপাশি কয়েকজন নেতা ও সাধারণ মানুষের যথার্থ দেশপ্রেম এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিশ্বস্ত বাস্তবতা এখানে ধরা পড়েছে। লেখকের কাছে আতিকুজ্জমান ও তার দুই ছেলে কাহিনিতে গান্ধী,নেহেরু ও জিন্নারই রূপকপ্রতিম হয়ে উঠেছে। বাবার ‘হাঁটানো মেয়েকে’ পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে বড়ো ছেলে রব বন্ধুকে দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, এই হত্যাকে সামনে রেখে কট্টরবাদী রব চেয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে। আতিকুদ্দিন আর তার অন্য ছেলে রহিম কিন্তু এই সর্বনাশা ক্রিয়া-কর্মের বিরোধী। এভাবেই লেখক অত্যন্ত সাবলীলভাবে বাস্তবতার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, আলাদা করেছেন মৌলবাদীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে। ... ...

পুস্তক সমালোচনা : পেন্সিলে লেখা জীবন (অমর মিত্র) - চিরঞ্জয় চক্রবর্তী

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ০৬ জানুয়ারি ২০২৫ | ১৭৩৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (Guruchandali, হীরেন সিংহরায়, Eman Bhasha)দুদুটো জীবন পাশাপাশি চলছে। বয়সের তফাৎ মাত্র ছয় বছর। সমান্তরাল জীবনের সূচনা সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকা থেকে, সেখানে তিনি লিখতেন ধারাবাহিক উপন্যাস ‘পাহাড়ের মত মানুষ’। সেদিন থেকে তাঁকে চিনি। যেমনভাবে লেখককে পাঠক চেনে তার বেশি নয়। ধারাবাহিক পড়তে তখন ভালো লগত না কিন্তু নামটা আমাকে টেনেছিল। তারপর যেদিন প্রথম দেখি, তাও আবার রাস্তায়। কফি হাউসের উল্টোদিকের রাস্তায় তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন কলেজ স্কোয়ারের বইয়ের দোকানগুলোর সামনে রাস্তার দিকে লোহার রেলিং ছিল। তিনি রেলিংএর ওপারে, অর্থাৎ ফুটপাথে, আমি রাস্তায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শচিন দাশ আরও অনেকে তাঁদের ঠিক মনে করতে পারছি না। সেই প্রথম দেখা পাহাড়ের মত মানুষকে। এই গৌড়চন্দ্রিকা করার একটাই কারণ তিনি আত্মজীবনী লিখেছেন। নাম দিয়েছেন, ‘পেন্সিলে লেখা জীবন’। ... ...

গদ্যের আয়নাজীবন ও রবিশংকর বল - দীপাঞ্জন

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ | ১৬১৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (upal mukhopadhyay, দীপাঞ্জন, upal mukhopadhyay)বাংলা গদ্যে যে ধারায় জীবনানন্দ, উদয়ন ঘোষ, সন্দীপন, অরূপরতন বসুরা লিখে গেছেন, রবিশংকর বলও সেই ধারাতেই। অর্থাৎ নিজের জীবনকে আয়নায় দেখে নিস্পৃহভাবে লিখে রাখা আর তাকে কখনো গল্প কখনো উপন্যাস বলে ছাপিয়ে দেওয়া। জাগরণের দিনলিপির পাশাপাশি বাকিদের থেকে তিনি সফলভাবে স্বপ্ন কাহিনিগুলিও লিখে রাখতে পেরেছেন এবং সেখানেই তার স্বতন্ত্রতা। ... ...

হে বৃক্ষনাথ - বেবী সাউ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ২৩২৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (মানস, অমলেন্দু চক্রবর্তী , Argha Bagchi)আবার কখনো কখনো এত গাম্ভীর্য। এত উদাসীন! এত ঈর্ষান্বিত! এত কষ্ট! অভিমান! অভিযোগ! আসলে কমলদা কখনো নিজেকে আড়াল করেন নি। তাঁর লোভ ছিল, তাঁর ইচ্ছে আছে, তিনিও চান, তিনিও পেতে পারেন, তাঁরও যোগ্যতা আছে— সবকিছুই তিনি বলতেন। তাঁর কথায় বোঝা যেত তিনিও যোগ্য। তিনি আড়াল জানতেন না। আবার হয়তো কখনো কখনো বর্ম এঁটে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতেন একের পর এক নগ্নরূপ। আমি যদিও কখনো চাইতাম না তাঁর চোখ দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে দেখতে, তিনিও হয়ত চাইতেন না, কিন্তু তাও তাঁর অনবদমিত মন সেইসব কষ্টের কথা বলে ফেলত। বলত, উপেক্ষা, অবজ্ঞার কথাও। বোঝাতে চাইতেন, বাংলা সাহিত্য ফুরিয়ে যাবে নাহয়। এসব জেনেও মেনে নেব আমরা! ইত্যাদি ইত্যাদি! তিনি বলতেন, বাংলার বাইরে থেকে লেখালেখি করার অসুবিধে। কষ্ট। উপেক্ষার কথাগুলো। ... ...

নিজস্ব আলোছায়ার সংকলন - দীপাঞ্জন

বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ২৫ আগস্ট ২০২৪ | ১৭০৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (kk, দীপাঞ্জন, &/)জোহানেস ভার্মিয়েরের আঁকা, হ্যান্স এন্ডারসনের ছোট জলকন্যার গল্প, নরওয়ের দেবতা জেন্ডার ফ্লুইড লোকি, একানড়ে সব মিলেমিশে যায় এই দুনিয়ায়। সেখানে আলোর অন্যরকম রং। কথা বলা খরগোশ, ভেড়ার ছানা, জ্ঞানের পেঁচা লেখককে সেই দুনিয়ার দরজার সন্ধান দেয়। সেখানে লেখক 'রাইড দ্য ওয়াইল্ড হর্স' ধ্যানের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন যেখানে প্রতিটি অনুভূতি একেকটা উদ্দাম বুনো ঘোড়ার মত। অভিযোগ একটিই, বইটি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। ... ...

পচা চালকুমড়োর ছাঁচে গড়া সমাজকে ভেঙে ফেলার পদকীর্তন - পুরুষোত্তম সিংহ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ১৯ আগস্ট ২০২৪ | ১৮৩০ বার পঠিতদেবজ্যোতি রায় গল্প, গপ্প, কাহিনি, ছোটোগল্প কিছুই লিখতে চাননি। তিনি একটি দর্শন রচনা করতে চেয়েছেন। তিনি একটা নিজস্ব গদ্যসরণিতে হেঁটে যেতে চেয়েছেন। যে পাঠক গদ্যসরণি, অস্তিত্বের আত্মখননে আসতে চান তাকে স্বাগত, যে চান না তাকে সদম্ভে নিকুচি করা। তিনি কোনো লক্ষে পৌঁছতে চাননি। অস্তিত্বের জায়মান অন্ধকারে যে বিদ্রোহ, আত্মগ্লানি, সংশয়, যৌন পিপাসা, বিভ্রান্ত প্রবণতা, সংস্থিতির অহমিকা, মরবিড, অ্যাবসার্ড তাই দেখাতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত মেকিবোধের সমূল উৎপাটন ঘটাতে চেয়েছেন। ফলে তাঁকে নেমে যেতে হয়েছে অন্ধকারের জগতে। সভ্যতার জাতীয় সড়ক দিয়ে না গিয়ে জাতীয় সড়কের আশেপাশে যে অলিগলি, যেখানে মানুষ আত্মত্রাণের জন্য নীরবে অবস্থান করে অথবা নিজের চাহিদা-পিপাসা মেটাতে গোপনে প্রবেশ করে সেই বন্ধ দুয়ারে প্রবেশকের তালাচাবির আবিষ্কারক তিনি। ... ...

সময়ের কুহক চরকায় কাটা শব্দতন্তুজাল - দীপাঞ্জন

বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ১৮ আগস্ট ২০২৪ | ২০০৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (ইন্দ্রাণী, দীপাঞ্জন)২০২১ থেকে ২০২৩ এর মধ্যে লেখা ষোলটি গল্পের সংকলন ইন্দ্রাণীর তৃতীয় গল্প সংকলন।হরিণের কাছাকাছি। পড়লেন দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ... ...

পুস্তক সমালোচনা : কাদামাটির হাফলাইফ (ইমানুল হক) - ড. তনুশ্রী দাশ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ১১ আগস্ট ২০২৪ | ১৫৫১ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (সুশান্ত , কৌতূহলী)ইমানুলদার এই বই আমাকে এমনভাবে শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে, এই বই নিয়ে লিখতে বসে আমার নিজের এক আখ্যান লেখা হয়ে যাবে এত কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। বইটার পরতে পরতে তখনকার সমাজ ব্যবস্থা, দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের খুঁটিনাটির এমন বর্ণনা আছে যে যেকোনো পাঠকের চোখেই সেসময়ের দৃশ্যকল্প তৈরি হতে বাধ্য। পড়তে পড়তে কখনো সখনো মনে হয়েছে ইমানুলদার ছিল সচ্ছলতা আর অসচ্ছলতার পর্যায়ক্রমিক পৌনঃপুনিকতা… একটা অন্যরকমের লড়াই ছিল। এরকমই এক প্রেক্ষাপটে ... ...

পুস্তক সমালোচনা : কাদামাটির হাফলাইফ (ইমানুল হক) - সঞ্জীব দেবলস্কর

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ০৭ জুলাই ২০২৪ | ১৮৬০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (Prativa Sarker, দ, মোহাম্মদ কাজী মামুন)

পুস্তক সমালোচনা : স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু ও জীবন, নয়নজোড়া কৌমুদী - প্রতিভা সরকার

বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ২৩ জুন ২০২৪ | ১৫৯৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (Shreya)পুজোর লেখার তাড়া তো রয়েইছে। তাই বলে তো আর হুমড়ি খেয়ে সবসময় লেখা যায় না, তাই লেখা, পড়া, সংসারের কাজ, প্রায়ই বিরাট দেশটার অলিগলি চিনে নেবার জন্য বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি, এইসবের ফাঁকে ফাঁকে খুব ভালো বই পেলে এখনও গোগ্রাসে পড়ে ফেলি। সেইরকম বইয়ের সংখ্যা দিন দিন আমার দেরাজে বর্ধমান! এবার আসানসোলে বসেই পড়ে নিলাম জয়া মিত্র-দির “স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু ও জীবন” আর তার পরেই একেবারে অন্য স্বাদের আর একটি, অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামীর “নয়নজোড়া কৌমুদী।” ... ...

- পাতা : ১৯১৮১৭১৬১৫১৪১৩১২১১১০

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।