- হরিদাস পাল আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

-

হিগস বোসনের গল্প - ৪

অনির্বাণ কুণ্ডু লেখকের গ্রাহক হোন

আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ০৯ এপ্রিল ২০২৪ | ১৪৯৪ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - ফিজিক্স ক্লাস - ১ | ফিজিক্স ক্লাস - ২ | ফিজিক্স ক্লাস - ৩ | ফিজিক্স ক্লাস - ৪ | ফিজিক্স ক্লাস - ৫ | ফিজিক্স ক্লাস - ৬ | ফিজিক্স ক্লাস - ৭২০১২ সালের চৌঠা জুলাই সার্নের বিজ্ঞানীরা হিগস বোসন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে হিগস বোসন নিয়ে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই লেখাটি সেই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছিল, তার জন্যে সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তারপরে প্রায় এক যুগ, অর্থাৎ বারো বছর কেটে গেছে। হিগস বোসনের আবিষ্কার এখন কণা পদার্থবিদ্যার পাঠ্যবইয়ে জায়গা করে নিয়েছে। লেখাটি যতদূর পারা যায়, অপরিবর্তিত রাখা হল। কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ গেছে, কিছু নতুন তথ্য ঢুকেছে। বাঁকা হরফ বা ইটালিক্সে যা লেখা হয়েছে, সেগুলো নতুন সংযোজন।

[ব্লগের এই অংশটা প্রকাশিত হয় ৯ই এপ্রিল, তার আগের দিন ৯৪ বছর বয়সে পিটার হিগস মারা গেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ... ]

১১

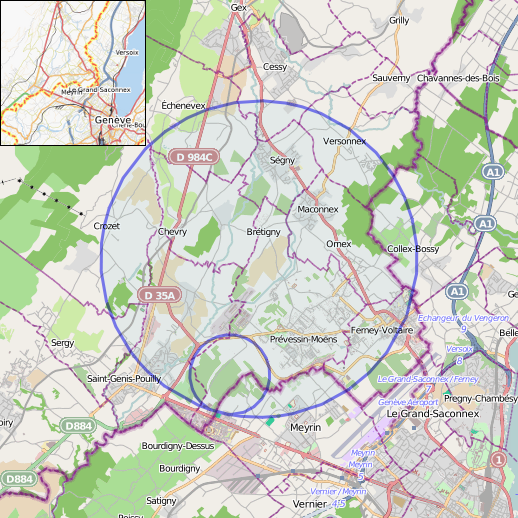

এল এইচ সি এক বিরাট পরীক্ষা। যে ল্যাবরেটরিতে এই পরীক্ষাটা হচ্ছে, আপনারা জানেন, তার সংক্ষিপ্ত নাম সার্ন। এটা একটা ফরাসি নামের সংক্ষিপ্ত রূপ, ইংরেজিতে নামটা হল ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর পার্টিকল রিসার্চ। ইউরোপের ম্যাপ খুললে দেখবেন, ফ্রান্স আর সুইজারল্যান্ডের সীমানায় জেনেভা শহর, লেক এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরের জন্য বিখ্যাত। সার্ন এই জেনেভায়, কিন্তু ল্যাবরেটরির চৌহদ্দি জেনেভা শহর ছাড়িয়েও বহুদূর বিস্তৃত। এল এইচ সির পরীক্ষাটা চলছে মাটির তলায় এক সুড়ঙ্গের মধ্যে। এই সুড়ঙ্গটা নিখুঁত বৃত্তাকার, পরিধি ২৭ কিলোমিটার, গেছে জেনেভা লেক আর জুরা পাহাড়ের তলা দিয়ে। সার্ন যদিও জেনেভায়, সুড়ঙ্গটার বেশির ভাগ অংশ কিন্তু পড়েছে ফ্রান্সের ভিতর। তাতে অবশ্য বিজ্ঞানীদের যাতায়াত বা বিজ্ঞানচর্চায় কোনো বাধা পড়ে না। বিজ্ঞানের কথা যদি ভুলেও যাই, এইরকম একটা সুড়ঙ্গ বানানোই তো একটা বিরাট এঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়, বিশেষ করে সেই সব দেশের লোকেদের কাছে, যেখানে ফ্লাইওভারের উপরেও বৃষ্টির জল জমে।

লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের ম্যাপ

এই বিরাট সুড়ঙ্গের মধ্যে দুদিক থেকে ধেয়ে আসা দুটো প্রোটন কণার স্রোত একে অন্যকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। প্রোটন পেতে কোনো কষ্ট নেই, হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনকে সরিয়ে দিতে পারলেই প্রোটন পাওয়া যায়। প্রোটনের একটা ধারা ঘড়ির কাঁটার দিকে আর অন্যটা তার বিপরীতদিকে ঘোরে, সুড়ঙ্গের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটা জায়গায় এই দুটো ধারার সংঘর্ষ ঘটানো হয়। ২০০৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর প্রথম এই সুড়ঙ্গে প্রোটন কণা ঘোরানো হয়। এর ন দিনের মাথায় একটা যান্ত্রিক গোলমালের কারণে এক বছরেরও বেশি সময় LHC বন্ধ থাকে। আবার চালু হয় ২০০৯এর ২০ নভেম্বর, আর ঐ বছরের ডিসেম্বরে প্রাথমিক কিছু পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়। ২০১০ সালের ৩০শে মার্চ LHC সাবালক হল বলা যায়, ঐদিন প্রথম এক একটা প্রোটনের শক্তি ৩৫০০ গিগা ইলেকট্রন-ভোল্টে পৌঁছোয়। ২০১২র এপ্রিল মাসে শক্তি আরেকটু বাড়িয়ে ৪০০০ গিগা ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ধাপে ধাপে শক্তি বেড়েছে, এখন ২০২৪ সালে এল এইচ সির প্রোটনের শক্তি ৬৮০০ গিগা ইলেকট্রন-ভোল্ট।

একটা প্রোটনের ভর প্রায় এক গিগা ইলেকট্রন-ভোল্ট, অর্থাৎ একটা প্রোটনকে যদি আইনস্টাইনের সূত্রানুসারে পুরো শক্তিতে রূপান্তরিত করে ফেলা হয়, তাহলে ঐ পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে। প্রোটনের মধ্যে, আগেই বলেছি, থাকে তিনখানা কোয়ার্ক। এটা পুরো সত্যি কথা নয়। ইতিহাসে যখন কোনো দেশের কথা পড়ি, তখন রাজা-মন্ত্রীদের কথাই পড়ি, কিন্তু তার বাইরেও এক বিরাট আমজনতা থাকে যাদের কথা ইতিহাসের পাতায় ওঠে না। তেমনি প্রোটনের মধ্যেও থাকে হিসেবের মধ্যে না থাকা প্রচুর কোয়ার্ক আর তাদের প্রতিকণাদের জুড়ি, আর তাদের একসঙ্গে আটকে রাখার জন্যে প্রচুর গ্লুয়ন। এই সব মিলিয়ে প্রোটন একটা থলির মতন। কোয়ার্ক, গ্লুয়ন, সব মিলিয়ে থলির মতন এইসব যৌগিক কণাদের বলে হ্যাড্রন, তার থেকেই যন্ত্রের নাম। যখন দুটো প্রোটন একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়, তখন এই খলিদুটো ফেটে যায়, ভিতরে যারা আছে তাদের একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ ঘটে।

এই প্রোটনের শক্তি তার ভরের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি। এই অবস্থায়, আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন, প্রোটনের বেগ প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, আর শক্তিটা ভাগ হয়ে যায় প্রোটন তৈরি করা উপাদানগুলোর মধ্যে। সংঘর্ষের পর এই অতিরিক্ত শক্তিটা থেকে আবার ভর উৎপন্ন হতে পারে। শক্তি যেহেতু অনেকটাই বেশি, প্রোটনের চেয়ে অনেক ভারি কণাও এইভাবে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা সম্ভব। পরোক্ষ প্রমাণ থেকে হিগস বোসনের ভর যেখানে আছে বলে মনে করা হচ্ছে, সেরকম ভরের কণাও তৈরি হতে পারে, এমন কি তার চেয়ে অনেক বেশি ভরের কণাও তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ সংঘর্ষের পরে যা যা তৈরি হবে, তার মধ্যে কিছু হিগস বোসনও থাকবে।

হিগস বোসন তো তৈরি হল, কিন্তু যন্ত্রে তার চিহ্ন তো ধরতে হবে? যে যন্ত্র এই সব চিহ্ন ধরে, তাদের বলে ডিটেক্টর। সার্নের সুড়ঙ্গে চার জায়গায় চারটে বিরাট ডিটেক্টর বসানো আছে, আর এক একটা ডিটেক্টরকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীদের এক একটা গোষ্ঠী বা কোলাবোরেশন গড়ে উঠেছে। এই চারটে গোষ্ঠীর মধ্যে দুটো কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্যে তৈরি করা হয়েছে, আর বাকি দুটো বড়ো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মতন, তাদের লক্ষ্য অনেক বিস্তৃত, সংঘর্ষের পরে যা যা তৈরি হতে পারে সবকিছুই ধরার জন্যে তারা প্রস্তুত। এই বড়ো গোষ্ঠীদুটোর একটার সংক্ষিপ্ত নাম অ্যাটলাস, অন্যটার সি এম এস। ভারতের অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সি এম এস গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সও আছে।

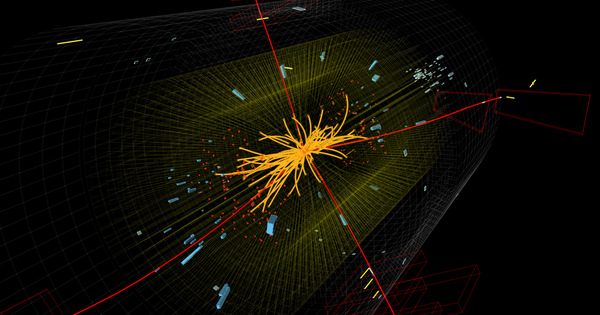

সিএমএস ডিটেক্টর, ২০১৪ সালের ছবি

এই এক একটা গোষ্ঠীতে আছেন কয়েক হাজার করে বিজ্ঞানী, প্রবীণ থেকে তরুণ ছাত্রছাত্রী, যন্ত্র তৈরি থেকে পাওয়া তথ্যবিশ্লেষণ, সব কাজেই অনেক লোকের প্রয়োজন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে বড়ো কোনো বিজ্ঞানের পরীক্ষা কখনো হয়নি, ভবিষ্যতে কখনো হবে কিনা তাও কেউ জানে না। LHC চালানোর জন্যে বিরাট অঙ্কের টাকার দরকার, কোনো একা দেশের পক্ষে তা দেওয়া অসম্ভব—বিশ্বের আর্থিক মন্দার সময় তো আরোই। তাই এই বিরাট কর্মযজ্ঞ, এত দেশের বিজ্ঞানীদের একসঙ্গে কাজ করা। এর বাইরেও আরো একটা বিরাট দল আছেন, তাঁরা মূলত তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী। তাঁরা অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন, যন্ত্র ঠিক কীভাবে কাজ করলে, কীভাবে ডিটেক্টরে ধরা পড়া ধ্বংসাবশেষের চিহ্নগুলো মাপলে, হিগস বোসনের পায়ের ছাপ কতটা গভীরভাবে ধরা পড়বে। এদের কথা খবরের কাগজে ছাপা না হতে পারে, কিন্তু এঁদের অবদানও বেশি বই কম নয়। যতই হোক, বহুকাল আগে করে যাওয়া কয়েকজন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করার চেষ্টাই তো হচ্ছে।

এত অঙ্ক, এত পরিশ্রম, এত খরচ করেও হিগস বোসনকে খুঁজে বের করা যৎপরোনাস্তি কষ্টসাধ্য। তার কারণ হিগসের যা ধ্বংসাবশেষ, তা আরো অনেক রকম অ-হিগস কণা থেকেও তৈরি হতে পারে। এখানে একটা উপমার আশ্রয় নেওয়া যাক। মনে করুন আপনি একজন গোয়েন্দা, আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটা বিশেষ সন্ত্রাসবাদী দলকে ধরবার। আপনি এই দলের কোনো সদস্যকে চেনেন না, ছবিও দেখেননি, শুধু জানেন যে এরা সবাই সাদা শার্ট ও নীল প্যান্ট পরে, সবাই একসঙ্গে থাকে, আর পাহাড়ী জায়গায় থাকতে ভালোবাসে। এছাড়া সবার বুকে একটা করে উল্কি আঁকা আছে, কিন্তু সে তো আপনি তাদের গ্রেফতার করার আগে দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি কী করে এগোবেন? যদি আন্দাজে ঢিল না মারতে চান, তাহলে আপনি প্রথমে সমতলের শহরে মোটামুটি কত লোক সাদা জামা পরে সেটা বের করবেন। মনে করুন ২০% এর মতন। এটা সব জায়গায় সমান হবে না, দিল্লিতে কম হবে, চেন্নাইতে বেশি, কিন্তু মোটের উপর ধরুন ২০ শতাংশ। এটাকে আমরা বলব ব্যাকগ্রাউন্ড। এবার বিভিন্ন পাহাড়ী শহরে মেপে দেখুন কোথায় সাদা জামা পরা লোকের সংখ্যা ব্যাকগ্রাউন্ডের চেয়ে বেশ বেশি। একই পরীক্ষা আলাদাভাবে নীল প্যান্ট পরা লোকেদের উপর করুন (ভালো হয় যদি আপনার কোনো সহকারী স্বাধীনভাবে এটা করে, যাতে আপনি কি পেয়েছেন সেটা সে জানতে না পারে)। ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর আপনি যে সংখ্যাটা পেয়েছেন, তাকে আমরা বলব সিগনাল। তা, এখন সাদা জামা আর নীল প্যান্ট, দুটো সিগনালই যদি একই পাহাড়ী শহরে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর অনেকটা বেশি থাকে, তাহলে আপনি মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারেন যে সন্ত্রাসবাদী দলটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এবার আপনি তাদের গ্রেফতার করে মিলিয়ে দেখতে পারেন উল্কিটা আছে কি না, থাকলে ভালো, না থাকলে একটু বেইজ্জত হতে হবে, মুখরক্ষার জন্যে বলতে হবে কোনো কারণে একটা অদ্ভুত সমাপতন হয়ে গিয়েছিল।

অ্যাটলাস এবং সি এম এসের বিজ্ঞানীরা হিগস বোসনকে ধরার জন্যে এই খেলাটাই খেলেছেন। হিগস ভেঙে গিয়ে অনেক রকম ধ্বংসাবশেষ বা সিগনাল দেয়। মুশকিল হল আরো অসংখ্য আজেবাজে জায়গা থেকেও ঐ একই ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড। এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে থেকে সিগনাল খুঁজে বের করা খড়ের গাদা থেকে সূচ খুঁজে বের করার থেকেও অনেক বেশি কঠিন। সে কাজটাও করা হয়েছে-- একটা সিগনাল নয়, একাধিক সিগনাল, সাদা জামা ও নীল প্যান্টের মতন। এই সব মিলিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, হিগস বোসনের ভর যদি ১২৫ গিগা ইলেকট্রন-ভোল্ট মতন হয়, তাহলে সব নিশানা থেকেই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর একটু সিগনাল দেখা যাচ্ছে। এটা কোনো সমাপতন নয় তো, যার ফলে পরে বেইজ্জত হতে হবে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, সমাপতন হবার সম্ভাবনা কোটিতে তিন ভাগের মতন, অর্থাৎ একেবারেই নগণ্য। সব মিলিয়ে গত চৌঠা জুলাই ২০১২ অ্যাটলাস ও সি এম এসের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, হিগস বোসন খুঁজে পাওয়া গেছে। খেয়াল করে দেখুন, ঘোষণা কিন্তু একসঙ্গেই হল, দুপক্ষই কৃতিত্বের সমান দাবিদার, হয়তো নোবেল পুরস্কারেরও।

[ অ্যাটলাস বা সি এম এসের কোনো বিজ্ঞানীকে নোবেল দেওয়া হয়নি। গত বারো বছরে আরো অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে, এখন আর হিগস বোসনের সিগনাল নিয়ে কেউ উত্তেজিত হন না। একটা কথা আছে --- টুডেজ সিগনাল ইজ টুমরোজ ব্যাকগ্রাউন্ড, অর্থাৎ আজ যা নিয়ে এত হইচই, আগামীকাল তা নিতান্তই সাধারণ হয়ে যাবে, বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু খোঁজার খেলায় মেতে উঠবেন। নতুন কিছু কি সত্যিই আছে? হিগস বোসনের মত আরো কণা কি লুকিয়ে আছে খুঁজে পাবার অপেক্ষায়? হয়তো আছে। তাহলে সামনের কয়েক দশক উত্তেজনায় ভরা থাকবে। হয়তো নেই। তাহলে … যাই হোক, সব রহস্যের সমাধান তো এখনো হয়নি। ]১২

[ এই শেষ অংশটা ইচ্ছে করেই অপরিবর্তিত রাখলাম। এখন আমরা জানি, বারো বছর আগে যাকে দেখা গিয়েছিল, সে সত্যিই হিগসের বলা সেই হিগস বোসন। তখন অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে যে উঁকি দিয়েছিলো, এখন সে রীতিমত ঘরের লোক। তবে, সব ঘরের লোকেরই মত, তার প্রতিটি খুঁটিনাটি যে আমরা জেনে ফেলেছি, এমন নয়। যে তিনটে প্রশ্নের কথা লিখেছি, তারা আজও একইভাবে প্রাসঙ্গিক। ২০২৪ হল বসু সংখ্যায়নের শতবার্ষিকী, কাজেই তৃতীয় প্রশ্নটা আবার খবরের কাগজে উঠে এলে অবাক হবেন না। ]

হিগস বোসন খুঁজে পাওয়া গেল। সত্যি সত্যি পিটার হিগস কথিত সেই কণাটাই পাওয়া গেল কি না, তা অবশ্য আমরা এখনো পুরোপুরি জানি না, অর্থাৎ উল্কিটা এখনো দেখা হয়নি। তবে, সব লক্ষণ বেশ আশাপ্রদ, যেটা পাওয়া গেছে সেটা হিগস না হলে খুবই অবাক হতে হবে। অবশ্য প্রকৃতি আমাদের অবাক করতেই বেশি পছন্দ করেন, এখানে করেছেন কিনা এখনো বোঝা যাচ্ছে না, আরো পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। তবে এটুকু বলাই যায় যে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল, গত পঞ্চাশ বছরের পরিশ্রম বৃথা যায়নি।

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত। যদিও এ গল্পের শেষ হয় না। জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে এল আলামিনের যুদ্ধ জিতে উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, এটা শেষ নয়, এমনকি শেষের শুরুও নয়, বরং একে শুরুর শেষ বলা যেতে পারে, একতরফা ব্রিটিশদের মার খাবার এই শেষ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই কথাটা সব সময়েই বলা যায়। কিন্তু আরো তিনটে কথা বলে গল্পটা শেষ করব।

প্রথম প্রশ্ন, এইখানেই কণাপদার্থবিদ্যার শেষ কিনা। এর উত্তর খুব দৃঢ়ভাবেই দেওয়া যেতে পারে, না। এখনো অনেক দিগন্ত জয় করা বাকি। এটা শুধু বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, প্রমাণও আছে। মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব কেন নেই, বা স্ট্যান্ডার্ড মডেল কেন হিগস বোসনের নিজের ভর কত তা বলতে পারে না এইরকম প্রশ্ন নয়, একেবারে পরীক্ষামূলক প্রমাণ। একটা হল নিউট্রিনোর ভর। স্ট্যান্ডার্ড মডেল বলে নিউট্রিনো ভরশূন্য, কিন্তু আমরা এখন জানি নিউট্রিনোর খুব সামান্য হলেও ভর আছে। সেটা হিগস বোসনের দেওয়া নাও হতে পারে। বিজ্ঞানীদের নানারকম তত্ত্ব আছে, যেটাই ঠিক হোক না কেন স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বাইরে পা রাখতে হবেই। এখানে বলে রাখা ভালো যে মহাবিশ্বের যে ভর আমরা চোখে দেখি তার প্রায় পুরোটাই আসে প্রোটন নিউট্রন জাতীয় যৌগিক কণা থেকে, আর এইসব যৌগিক কণার ভরের জন্য অনেকটাই দায়ী পীন বল, সুতরাং মহাবিশ্বের পুরো ভরটাই হিগস বোসন থেকে আসে এই দাবি করাটা ঠিক নয়। আর যতটা চোখে দেখতে পাই তার চেয়ে অনেক বেশি ভর মহাবিশ্বে লুকিয়ে আছে, একমাত্র মহাকর্ষের টান ছাড়া তাদের ধরার আর কোনো উপায় নেই। এই জিনিসটাকে বলে কৃষ্ণবস্তু বা ডার্ক ম্যাটার। কৃষ্ণবস্তু কি দিয়ে তৈরি সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই --- যদিও তত্ত্ব আছে অনেকরকম আর স্ট্যান্ডার্ড মডেলের মধ্যে এমন কোনো জিনিস নেই যা কৃষ্ণবস্তু হিসেবে কাজ করতে পারে।

এর বাইরেও, হিগস বোসন যদি সত্যি সত্যিই আবর্তহীন মৌলিক কণা হয়, তাহলে অঙ্কের দিক থেকেও নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। আমরা এখানে সেই সব জটিলতায় যাব না। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্যে বিজ্ঞানীরা নানারকম তত্ত্ব তৈরি করেছেন, সবই আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বাইরে নিয়ে যায়। আমরা এখন সবাই মোটামুটি বিশ্বাস করি যে স্ট্যান্ডার্ড মডেল পুরোপুরি সত্যি হতে পারে না, বড়োজোর সত্যের একটা খণ্ড অংশ মাত্র। আসল তত্ত্বটা কি কেউ জানে না, কিন্তু জানার চেষ্টা চলছেই। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই তার খোঁজ পাওয়া যাবে। আগামী কুড়ি বছর যে মানুষের জানাকে বড়োরকম পালটে দেবে সেটা জোর দিয়েই বলা যায়। ( এ কথা বারো বছর আগে লিখেছিলাম, আজও একইরকম সত্যি। )

দ্বিতীয় কথা, দেশবিদেশের মিডিয়ায় হিগস বোসনকে ঈশ্বরকণা বলা হচ্ছে কেন, হিগস বোসনের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি? সংক্ষিপ্ত উত্তর, কোনো সম্পর্কই নেই। ঈশ্বর আছেন কি না সেটা বিশ্বাসের ব্যাপার, বড়োজোর দার্শনিক প্রশ্ন হতে পারে, কঠোর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

ভগবান নামের কোনো লোকের সঙ্গে ঈশ্বরের যা সম্পর্ক, হিগসের সঙ্গে তার থেকে বেশি কিছু নয়। নামটা তো এসেছে লেডারম্যানের লেখা ‘দি গড পার্টিকল’ নামের একখানা বই থেকে, যেটার নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছিল ‘দি গডড্যাম পার্টিকল’, পরে প্রকাশকের চাপে নাম বদলাতে হয়। লেডারম্যান নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু নামটা ঐরকম দিয়ে বড়োই মুশকিল করেছেন, অর্ধশিক্ষিত মিডিয়া নামটাকে লুফে নিয়েছে, কারণ এই নামটা পাবলিককে সহজে খাওয়ানো যায়। দয়া করে মনে রাখবেন, আমরা অনেক মৌলিক কণার খোঁজ পেয়েছি, হিগস বোসন খুব সম্ভব সেই রকমই আর একটা মৌলিক কণা, ইলেকট্রনের মধ্যে ঈশ্বরত্ব না থাকলে হিগসের মধ্যেও নেই, আর বিজ্ঞান এতদিনে ঈশ্বরের খোঁজ পেল এইরকম বাজে গল্পকথায় বিশ্বাস করবেন না।

শেষ কথা, এই আবিষ্কারের পিছনে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান কতখানি? নামের মধ্যে বোসন আছে বলে মৃত্যুর ৩৮ বছর বাদে সত্যেন্দ্রনাথ আবার ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী মিডিয়ার পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন, যদিও বিজ্ঞান তাঁকে কখনোই ভোলেনি। কিন্তু হিগস বোসন আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁকে দিলে কালানৌচিত্য দোষ ঘটে। বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করেছিলেন, আধুনিক বাংলা গদ্যের জনকও তিনি, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সবটাই বিদ্যাসাগরের অবদান বললে তাঁকেও অপমান করা হয় --- তিনি এমনিতেই প্রাতঃস্মরণীয় --- আর আধুনিক সাহিত্যিকদেরও ছোট করা হয়। তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর নিজের কাজের জন্যেই বিজ্ঞানের জগতে স্থায়ী আসন পেয়েছেন, এই যে একজাতীয় কণার সঙ্গে চিরদিনের মতন তাঁর নাম জুড়ে আছে এটাই তো একজন বিজ্ঞানীর সবচেয়ে বড়ো সম্মান। এই সামান্য কথাটা ভুলে গিয়ে কিছু লোক সম্প্রতি আকুল হয়ে উঠেছেন, সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। কলকাতার এক বিজ্ঞানকেন্দ্রের অধিকর্তা বলেছেন, হিগস বোসনের এইচ বড়ো হাতের হরফে লেখা হলে বোসনের বি কেন ছোট হাতের হরফে লেখা হবে, এতে নাকি সত্যেন্দ্রনাথের অপমান হয়। অবশ্য অধিকর্তা হতে গেলে যে যথেষ্ট শিক্ষা ও কাণ্ডজ্ঞানের দরকার হয় এমন অপবাদ কেউ কখনো দেয়নি। এঁরা বোঝেন না যে বোসন প্রপার নাউন নয়, কালেকটিভ নাউন, সেটা ছোট হাতের হরফেই লেখা উচিত, একজন বিজ্ঞানীর নামের গণ্ডি ছাড়িয়ে তার আরো বহুদুর ব্যাপ্তি। ইতালিয়ানরা ফের্মিয়নের এফ ছোট হাতের হরফে লেখা হলে তো চিৎকার করেন না! আর তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত লোকজন এইরকম কথা বললে, আমজনতার আর দোষ কোথায়?

এর পিছনে আসলে দুটো মানসিকতা কাজ করে। এক, আমরা চিরবঞ্চিত, কেউ আমাদের প্রাপ্য সম্মান দিল না। দুই, চট করে কাউকে ঈশ্বর বানানোর প্রবণতা। কয়েকদিন আগে শুনলাম আরেক প্রাক্তন অধিকর্তা বক্তৃতা দিয়েছেন, তার বিষয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, তৃণমূল থেকে হিগস বোসন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও হিগস বোসন! জানা হয়নি তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে গানটাকেও হিগস মেকানিজমের গান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা। একটু ঈশ্বরকে ছুঁয়ে নিতে না পারলে আমাদের ঠিক তৃপ্তি হয় না। এই মানসিকতার মধ্যেও কি করে আমরা কয়েকজন সত্যিকারের বড়ো মাপের বিজ্ঞানীকে পেলাম সেটাই আশ্চর্যের। আর এই তুচ্ছতা থেকে না বেরিয়েও এদের আলোয় আমরা নিজেদের আলোকিত করার চেষ্টা করি, বিজ্ঞানের গল্পে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি।

হিগসের গল্প আপাতত শেষ, তবে ফিজিক্সের ক্লাস চলবে..

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।ফিজিক্স ক্লাস - ১ | ফিজিক্স ক্লাস - ২ | ফিজিক্স ক্লাস - ৩ | ফিজিক্স ক্লাস - ৪ | ফিজিক্স ক্লাস - ৫ | ফিজিক্স ক্লাস - ৬ | ফিজিক্স ক্লাস - ৭

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

dc | 2402:e280:2141:1e8:a9fd:6d85:9874:***:*** | ০৯ এপ্রিল ২০২৪ ১০:৩২530393

dc | 2402:e280:2141:1e8:a9fd:6d85:9874:***:*** | ০৯ এপ্রিল ২০২৪ ১০:৩২530393- চারটে চ্যাপ্টারই পড়লাম, খুব ভালো লাগলো। পরে সময় করে আরেকটু লিখবো। আর পরের ক্লাসের জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

&/ | 107.77.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২৪ ২১:১৩530400

&/ | 107.77.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২৪ ২১:১৩530400- মন দিয়ে পড়ছি এই সিরিজ, খুব ভালো লাগছে। হিগস বোসন নিয়ে কিছু প্রশ্নও আছে। পরে সেসব জিজ্ঞেস করা যাবে খন। আপনি ফিজিক্সের ক্লাস চালিয়ে যান, খুব ভালো হচ্ছে।

সত্যজিৎ রায় | 2401:4900:733a:5a3a::c23:***:*** | ১১ এপ্রিল ২০২৪ ১২:১৮530458

সত্যজিৎ রায় | 2401:4900:733a:5a3a::c23:***:*** | ১১ এপ্রিল ২০২৪ ১২:১৮530458- অসাধারণ একটি লেখা। অনেক ভুলভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে গেল আপনার লেখা পড়ে। আরও এইরকম লেখার আশায় রইলাম স্যার ।

জয় | 92.238.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২৪ ০৩:০৭530489

জয় | 92.238.***.*** | ১২ এপ্রিল ২০২৪ ০৩:০৭530489- হিগস মারা গেলেন কাল!

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... dc, kk, দ)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।