২০১২ সালের চৌঠা জুলাই সার্নের বিজ্ঞানীরা হিগস বোসন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে হিগস বোসন নিয়ে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই লেখাটি সেই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছিল, তার জন্যে সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তারপরে প্রায় এক যুগ, অর্থাৎ বারো বছর কেটে গেছে। হিগস বোসনের আবিষ্কার এখন কণা পদার্থবিদ্যার পাঠ্যবইয়ে জায়গা করে নিয়েছে। লেখাটি যতদূর পারা যায়, অপরিবর্তিত রাখা হল। কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ গেছে, কিছু নতুন তথ্য ঢুকেছে। বাঁকা হরফ বা ইটালিক্সে যা লেখা হয়েছে, সেগুলো নতুন সংযোজন।

৯

মজার (এবং রহস্যেরও বটে) কথা হল, প্রকাশের তিন বছরের মধ্যেও এই প্রবন্ধ তিনখানা বিজ্ঞানীমহলে কোনো সাড়াই জাগাতে পারেনি। তাঁরা একে নিছক কিছু অঙ্কের কারিকুরি হিসেবেই দেখেছেন। ক্ষীণ বলের রহস্য সমাধানের পক্ষে এটা যে মস্ত বড়ো একটা ধাপ, তিন বছরে সে কথা কেউ ভেবেই দেখলেন না। অথচ গ্ল্যাশোর তত্ত্ব তো হাতের কাছেই ছিল—তার একমাত্র দুর্বলতা ক্ষীণ ফোটনের ভর দেওয়া, আর ওষুধ হল হিগস মেকানিজম।

১৯৬৭ সালে এই মেলানোর কাজটা প্রথম করলেন স্টিভেন ভাইনবার্গ। এক প্রবন্ধে তিনি দেখালেন, যে, গ্ল্যাশোর তত্ত্ব আর হিগস মেকানিজমকে জুড়ে দিলে ক্ষীণ বলের চমৎকার একটা তত্ত্ব পাওয়া যায়, যা কিউইডি-র আদলেই তৈরি, কিন্তু গ্ল্যাশোর তত্ত্বের দুর্বলতা তার নেই। আর হিগস ক্ষেত্রের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙন যে শুধু ক্ষীণ ফোটন তিনটেকেই ভর দেয়, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন জাতীয় মৌলিক ফের্মিয়নকেও ভর দেয়, অর্থাৎ এক ঢিলে দু-পাখি মারা হল। কণার ভর কোথা থেকে আসছে তার একটা নিশ্চিত উত্তর পাওয়া গেল। আসলে দুটো নয়, বলা উচিত তিনটে পাখি, এবং তৃতীয় পাখিটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

গ্ল্যাশো, এবং পরে আরো বিশদে ভাইনবার্গ, দেখালেন যে তাঁদের তত্ত্বে গোড়ায় চারটে ফোটন জাতীয় কণা থাকে। গোড়ায় মানে তখনো হিগস ক্ষেত্রের প্রতিসাম্যের ভাঙন হয়নি। তখন সব কণাই ভরশূনা, ইলেকট্রন প্রভৃতি ফের্মিয়নও ভরশূন্য। এরপর যখন প্রতিসাম্য ভেঙে যায়, তখন ঐ চারটে কণার মধ্যে তিনটে কণা ভর পায়। এরা ক্ষীণ বলের ফোটন হিসেবে দেখা দেয়। এদের নিজস্ব নাম আছে, সেটা উল্লেখ করা উচিত। এদের বলে W+, W-, এবং Z। মুখের কথায় — ডব্লু-প্লাস, ডব্লু-মাইনাস, এবং জ়েড (আমেরিকানদের মুখে জ়ি)। এদের মধ্যে ডব্লু-মাইনাসের আধান ইলেকট্রনের আধানের সমান, ডব্লু-প্লাসের ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ প্রোটনের আধানের সমান, আর জ়েডের কোনো আধান নেই, ফোটনেরই মতন। বাকি যে ভরশূন্য কণাটা তখনো পড়ে থাকে, তার সমস্ত ধর্ম ফোটনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়, অর্থাৎ সেটাই ফোটন। তার মানে ক্ষীণ এবং তড়িৎচৌম্বক, এরা আলাদা বলই মোটে নয়, একই বলের দুটো আলাদা চেহারা মাত্র। হিগস ক্ষেত্রের প্রতিসাম্য না ভাঙলে এদের আলাদা বল হিসেবে দেখাই যেত না, নেহাৎ ভেঙে গেছে তাই এরা আলাদা হিসেবে দেখা দেয়। একই সঙ্গে, ক্ষীণ বল বামপন্থী আর তড়িৎচৌম্বক বল ডান-বামে ভেদ করে না—এটাও সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসে। সোজা কথায় বলতে গেলে, ম্যাক্সওয়েলের বহুদিন পরে আবার দুটো বলকে একসঙ্গে মেলানো সম্ভব হল। ঐ বছরেই ইম্পিরিয়াল কলেজে দেওয়া এক বক্তৃতামালায় আবদুস সালামও স্বাধীনভাবে এই একই তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন, আর এই মিলিত বলের নাম দেন ইলেকট্রোউইক।

এই ভর দেওয়ার ব্যাপারটা আর একটু সহজভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। অফিসটাইমের শেয়ালদা স্টেশনের কথা ভাবুন। স্টেশন লোকে থিকথিক করছে, প্রচুর লোক এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। এই বিপুল জনসমষ্টি যেন হিগস ক্ষেত্র। এই স্টেশনের মধ্যে দিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে আমার আপনার মিনিট-দুই লাগবে। টিভি সিরিয়ালের মোটামুটি মুখচেনা কোনো অভিনেতার, পেরোতে আরেকটু বেশি লাগবে, কারণ আমাদের ধরে তো কেউ অটোগ্রাফ নেবে না, কিন্তু তাঁকে ধরে দু-চারজন নিশ্চয়ই নেবে। আর শাহরুখ খান বা সচিন তেন্ডুলকর (বারো বছর আগের লেখা। এখন হলে হয়তো কোহলির নাম করতাম) স্টেশন পেরোবার চেষ্টা করলে ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। অর্থাৎ চলার বেগ এক হলেও, এই জনসমষ্টির সঙ্গে যাঁর আদানপ্রদান যত বেশি, তাঁর একই দূরত্ব যেতে সেইমত বেশি সময় লাগবে। সুতরাং বলা যেতেই পারে, তাঁর জড়তা তত বেশি। হিগস ক্ষেত্রের মধ্যেও এই ব্যাপারটাই ঘটে। যে কণার সঙ্গে হিগস ক্ষেত্রের ভাব বেশি, তার জড়তা তত বেশি। আর জড়তাই তো ভরের মাপ। ইলেকট্রনের সঙ্গে হিগস ক্ষেত্রের আদানপ্রদান যৎসামান্য, সবচেয়ে ভারি মৌলিক কণা হল টপ কোয়ার্ক—তার ভর ১৭৪ গিগা-ইলেকট্রন-ভোল্ট, অর্থাৎ একটা প্রোটনের চেয়ে প্রায় দুশো গুণ ভারি, প্রায় সোনার পরমাণুর মতন, তার সঙ্গে হিগস ক্ষেত্রের গভীর প্রণয়।

গ্ল্যাশো-ভাইনবার্গ-সালামের তত্ত্ব বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই যে বিরাট সাড়া ফেলে দিল—তা কিন্তু নয়। যতই হোক না কেন, বিজ্ঞানে পরীক্ষাই হচ্ছে আসল কথা, পরীক্ষায় না উতরোলে সে তত্ত্ব বাতিল করে দিতে বিজ্ঞানীরা দু-বার ভাবেন না। ক্ষীণ ফোটন Z-এর অস্তিত্ব ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের একটা বড়ো প্রমাণ। ১৯৭৩ সালে সার্নের পরীক্ষায় একটু ঘুরিয়ে হলেও ধরা পড়ল, যে Z আছে। সরাসরি W আর Z খুঁজে পেতে আরো দশ বছর লেগেছিল, ১৯৮৩ তে সার্নেরই মাটির তলার গবেষণাগারে তারা ধরা পড়ে। যদিও এদের যে পাওয়া যাবে সেটা যেন জানাই ছিল, খুঁজে পাওয়াটা ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। তার কারণ এর অনেক আগেই, ১৯৭৩-এর পরেই, গ্ল্যাশো-ভাইনবার্গ-সালামের তত্ত্ব যে ঠিক, সেটা বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৭২-এ মার্টিনাস ভেল্টম্যান এবং তাঁর ছাত্র জেরার্ড এট হুফট অঙ্ক কষে (এবং তখনকার দিনের হিসেবে অত্যন্ত উচুমানের কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে) দেখান, যে ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব সত্যি সত্যিই কিউইডির মতন, অর্থাৎ একইভাবে অসীম উত্তরকে তাড়াতে পারে। এই প্রমাণটা মোটেই সোজা নয়, কারণ কিউইডিতে তো কোনো প্রতিসাম্য ভাঙার ব্যাপার নেই। ভেল্টম্যান ও এট হুফট পরে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁদের প্রবন্ধের পরেই লোকে ইলেকট্রোউইক তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শুরু করে। ১৯৭৯তে গ্ল্যাশো, ভাইনবার্গ, ও সালামের নোবেল প্রাপ্তি তারই স্বীকৃতি।

বাঁ থেকে ডানে: গ্রস, উইলচেক, পোলিৎজার

এর পাশাপাশি আর একটা দিকেও কাজ চলছিল, সেটা হল পীন বল বা স্ট্রং ফোর্স নিয়ে। পীন বল, আগেই বলেছি, প্রোটন বা নিউট্রন জাতীয় যৌগিক কণার (এদের সবাইকে একসঙ্গে বলে হ্যাড্রন) মধ্যে কোয়ার্কদের আটকে রাখে। পীন বলের দৌড়ও ক্ষীণ বলের মতনই খুব সামান্য, যদিও তার কারণটা সম্পূর্ণ আলাদা। পীন বলের ক্ষেত্রে কোনো হিগস মেকানিজম নেই। সত্তরের দশকে গ্রস, উইলচেক, পোলিৎজার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে পীন বলের তত্ত্বকেও কিউইডির ছাঁচে ঢালা যায়, যদিও তার অঙ্কটা ক্ষীণ বলের চাইতেও আর একটু জটিল। এখানে পীন ফোটন আটখানা, তাদের আলাদা করে কোনো নাম নেই, সমষ্টিগত ভাবে গ্লুয়ন বলা হয়। গ্লু অর্থাৎ আঠা, যেন এই আঠা দিয়ে কোয়ার্করা এক জায়গায় আটকে আছে। এখানে হিগস মেকানিজম নেই বলে গ্লুয়নদের কোনো ভরও নেই, তবুও তারা ফোটনের মতন বহুদূর ছড়িয়ে পড়তে পারে না কেন, সেটা আরেকটা অন্য গল্প। সত্যি বলতে কি, সে রহস্যের সমাধান আজও পুরো হয়নি। যাই হোক, যেটা মনে রাখতে হবে, তা হল প্রোটনের মধ্যে কোয়ার্ক যেমন আছে, তেমনি গ্লুয়নও আছে, সবটা মিলিয়েই প্রোটন।

স্ট্রং ফোর্সকে এখনো ইলেকট্রোউইকের সঙ্গে মেলানো সম্ভব হয়নি। হলে যে জিনিসটা হত, বিজ্ঞানীরা তারও একটা গালভরা নাম দিয়ে রেখেছেন—গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি। কিন্তু ইলেকট্রোউইক আর স্ট্রং, এই দুটো অংশ মিলে মৌলিক কণার যে তত্ত্বটা উঠে এল, সেটাও কিছু কম নয়। যদিও দুটো বলকে মেলানো যায়নি, তবুও এই পুরো প্যাকেজটা পরীক্ষার সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়—গত চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সে সব পরীক্ষাই করে আসা হয়েছে। এই প্যাকেজটার নাম স্ট্যান্ডার্ড মডেল।

মডেল কেন? যদি পরীক্ষার সঙ্গে এত নিখুঁত মিল থাকে, তবে থিওরি বা তত্ত্ব কেন নয়? আসলে যখন তৈরি হয়েছিল তখন তো মডেলই ছিল, পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে জিনিসটা ঠিক, কিন্তু নামটা আর পালটানো হয়নি, কিশোরকুমার বুড়ো হলেও যেমন কিশোরই থাকেন।

যখন থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে মৌলিক কণাদের চালচলন ব্যাখ্যা করার জন্যে স্ট্যান্ডার্ড মডেলই সঠিক তত্ত্ব, তখন থেকেই হিগসের প্রবন্ধের শেষের সেই লাইনটা গুরুত্ব পেতে শুরু করল।

১০

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের একটা ইন্টার্যাকটিভ চেহারা দেখতে এই সাইটে যেতে পারেন

হিগস বোসন যেন জিগস পাজলের সেই শেষ টুকরোটার মতন যেটা খুঁজে না পেলে পাজলটা সমাধান হয় না। বাকি সব টুকরোই খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু হিগস বোসনকে যতক্ষণ না পাওয়া যায়, স্ট্যান্ডার্ড মডেল যে সত্যি সেটা প্রমাণিত হবে কি করে? আর যদি সত্যি না হয়, তাহলে আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হবে। তাই হিগস বোসন যেন বিজ্ঞানীদের কাছে হোলি গ্রেল হয়ে দাঁড়াল—খুঁজে না পেলে সমুহ সর্বনাশ, যদিও কেউ কেউ বললেন খুঁজে না পেলেই তো ভালো, বেশ আরেকটা নতুন চ্যালেঞ্জ পাওয়া যাবে। তখন প্রথম দলের বিজ্ঞানীরা বললেন (তাঁরাই সংখ্যায় অনেক ভারি), চ্যালেঞ্জের জন্যে অত অস্থির হতে হবে না, হিগস বোসন খুঁজে পাওয়াটাই মস্ত বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ, আর খুঁজে যদি পাওয়া যায়ও, আরও নানা রকম চ্যালেঞ্জ সেই হিগস বোসনের সঙ্গে জড়ানো আছে।

খুঁজে পাওয়াটা চ্যালেঞ্জ কেন, তার জোরদার অন্তত তিনটে কারণ আছে। প্রথম কারণ, হিগস বোসনের কোনো তড়িৎ আধান নেই। যে কণার কোনো আধান নেই, যন্ত্রে সরাসরি তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। দ্বিতীয় কারণ, তৈরি হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিগস বোসন ভেঙে যায়, পড়ে থাকে তার কিছু ধ্বংসাবশেষ, যন্ত্রে সেইগুলোই ধরা পড়ে, অর্থাৎ ঐ ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে, হিগস বোসন তৈরি হয়েছিল কিনা। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড়ো কারণ, স্ট্যান্ডার্ড মডেল হিগস বোসনের নিজের ভর কত, সে কথাটাই বলে না। সত্যি কথা বলতে কি, স্ট্যান্ডার্ড মডেল শুধু ভর কী করে আসে, সেই রাস্তাটার খোঁজ দিতে পারে, কোনো কণারই ভর ঠিক কত হবে, তা আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না—এটাকে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের একটা বড়ো ত্রুটি বলেও অনেকে মনে করেন। সে যাই হোক, ভর যদি আগে থেকে জানা থাকত, তাহলে হিগস বোসনকে খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগত না - আপনি যদি জানেন আপনার পকেট থেকে চাবিটা ঠিক কোথায় পড়েছে, তাহলে খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়।

আইনে সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বা পরোক্ষ প্রমাণ বলে একটা কথা আছে। বিজ্ঞানীদের হাতেও একটা পরোক্ষ প্রমাণ ছিল, হিগস বোসনের ভর মোটামুটি শ পাঁচেক গিগা ইলেকট্রন-ভোল্টের বেশি হবার কথা নয়। এর মধ্যে অন্য নানারকম পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, হিগস বোসনের ভর অন্তত ১১৫ গিগা ইলেকট্রন-ভোল্টের উপরে। তাহলেও খোঁজার জন্যে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়ে রইল। আর একে খুঁজে পাওয়াটাই হিগস মেকানিজম যে কাজ করে, অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সত্যতার, নিশ্চিত প্রমাণ, ক্লাইম্যাক্সও বলতে পারেন।

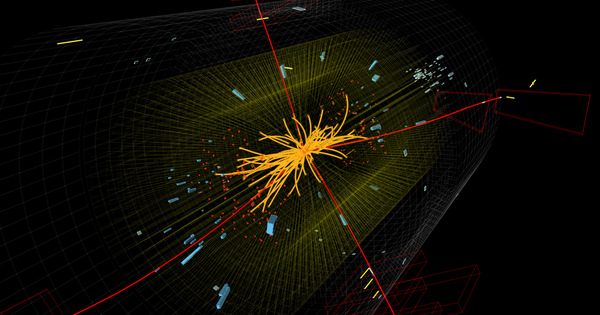

এর জন্যে নতুন যন্ত্র চাই, নতুন পরীক্ষা চাই। সে কথা মাথায় রেখেই প্রথমে বিজ্ঞানীদের চিন্তায়, অঙ্কের খাতায়, কম্পিউটারে, আর শেষে বাস্তবে, রূপ পেল লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার বা LHC।

পরের ক্লাসে হিগসের গল্প শেষ হবে...

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।

অনির্বাণ কুণ্ডু লেখকের গ্রাহক হোন

এসএম | 2402:3a80:a13:42:0:5c:601f:***:*** | ১৯ মার্চ ২০২৪ ১৮:৪৯529597

এসএম | 2402:3a80:a13:42:0:5c:601f:***:*** | ১৯ মার্চ ২০২৪ ১৮:৪৯529597অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ০৬ এপ্রিল ২০২৪ ১০:৪২530287

&/ | 151.14.***.*** | ০৭ এপ্রিল ২০২৪ ০৭:৫৮530338

&/ | 151.14.***.*** | ০৭ এপ্রিল ২০২৪ ০৭:৫৮530338