- হরিদাস পাল আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

-

মহাকাশের আলো

অনির্বাণ কুণ্ডু লেখকের গ্রাহক হোন

আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ৩০ মে ২০২৪ | ১২০১ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - ফিজিক্স ক্লাস - ১ | ফিজিক্স ক্লাস - ২ | ফিজিক্স ক্লাস - ৩ | ফিজিক্স ক্লাস - ৪ | ফিজিক্স ক্লাস - ৫ | ফিজিক্স ক্লাস - ৬ | ফিজিক্স ক্লাস - ৭

২০১৫ সালকে আন্তর্জাতিক আলোর বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তার প্রধান কারণ—বিখ্যাত মিশরীয় বিজ্ঞানী ইবন আল-হায়থাম-এর (যিনি মধ্যযুগীয় ইউরোপে আলহাজেন নামেও পরিচিত) কালজয়ী গ্রন্থ কিতাব-অল-মানাজির বা বুক অফ অপটিক্সের হাজার বছর পূর্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হয়, আর আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জন্ম নিউটনের হাতে। তারপর গত ৩০০ বছরে আলো সম্বন্ধে আমরা অনেক শিখেছি।

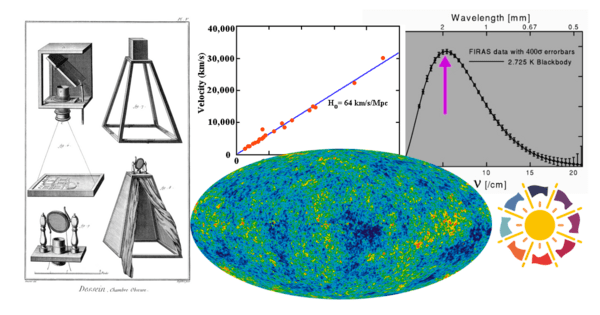

ইবন আল-হায়থাম (সূত্র: Selenographia-ছবিটির অংশ ) ও তাঁর ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতি (সূত্র: অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিশ্বকোষ থেকে নেওয়া )

মহাশূন্যে আলো চলে সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে। এর চেয়ে দ্রুত আর কিছুই যেতে পারে না—একথা আইনস্টাইন বলে গেছেন। কাজেই বহুদূরের কোনো জিনিসের বিষয়ে জানতে গেলে আলোই সবচেয়ে বড় সহায়, বিশেষ করে মহাকাশের ব্যাপারে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনায় ঢোকার আগে আলো সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জেনে নেওয়া ভালো।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, আজ থেকে ঠিক দুশো বছর আগে, ফরাসি বিজ্ঞানী ফ্রেনেল দেখান, যে, আলো একরকম তরঙ্গ বা ঢেউ। তিনি দেখান – তরঙ্গের যে সমস্ত ধর্ম থাকা উচিত, আলোর তা সবই আছে। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল দেখান, যে আলো হল তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ, অর্থাৎ তড়িৎ বা চুম্বকক্ষেত্রের কাঁপুনির ফলে আলোকতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। শব্দতরঙ্গ চলতে গেলে কোনো একটা মাধ্যমের দরকার হয়, যেমন বায়ু বা জল, তাই বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন—আলো চলার জন্যেও এরকম কোনো মাধ্যম লাগবে, তার নাম দিয়েছিলেন ইথার। কিছুদিন পরেই প্রমাণ হয়ে গেল, যে আলো শূন্য মাধ্যমেও চলতে পারে, ইথারের কোনো দরকার নেই।

আমরা স্কুলেই জানি, যে আলো মানে শুধু যে আলো আমরা চোখে দেখতে পাই তাই-ই না, তার বাইরেও আলো আছে। এরা সকলেই দৃশ্যমান আলোর জাতভাই, তফাৎ শুধু ঢেউয়ের মাপ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মোটামুটি ৪০০-৭০০ ন্যানোমিটার মতন। এক ন্যানোমিটার হল এক মিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। তরঙ্গদৈর্ঘ্য এর চেয়ে বাড়লে পাই তাপ বা ইনফ্রারেড, আরো বাড়লে মাইক্রোওয়েভ, তারপর রেডিওতরঙ্গ। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমাতে থাকলে একে একে আসে অতিবেগুনি বা আলট্রাভায়োলেট, এক্স-রশ্মি, গামারশ্মি। যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম, তার শক্তি তত বেশি। এই সব তরঙ্গকেই আমরা একসঙ্গে আলো বলব।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (সূত্র), ম্যাক্স প্লাঙ্ক (সূত্র) এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (সূত্র)

কোনো জিনিসকে গরম করলে তার থেকে তাপ বিকীর্ণ হয়। এই বিকীর্ণ তাপ, আগেই বলেছি, একরকম আলো। লোহা গরম করলে প্রথমে শুধু তাপ পাই, তারপর একটা লালচে আভা ফুটে ওঠে, তারপর আরো গরম করলে সেই লাল লোহা সাদা হয়ে যায়। তার মানে, কোনো জিনিসের উষ্ণতার সঙ্গে, সে কী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকীর্ণ করবে—তার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা সবচেয়ে ভালো দেখানো যায়, যদি আমরা একটা কালো রঙের বস্তু থেকে বিকীর্ণ তাপের হিসেব করি। একে বিজ্ঞানের ভাষায় কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ বলে।

কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের হিসেব করতে গিয়ে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক দেখালেন, যে আলোর তরঙ্গধর্ম দিয়ে এই বিকিরণ ব্যাখ্যা করা যায় না। একমাত্র উপায় হল ধরে নেওয়া—যে আলো আসলে অসংখ্য ছোটো ছোটো শক্তির প্যাকেট। এই প্যাকেটগুলোর নাম দেওয়া হল ফোটন। নীচের ছবি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কৃষ্ণবস্তু থেকে সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোই বেরোয়, কিন্তু উষ্ণতার ওপর নির্ভর করে একটা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কৃষ্ণবস্তু সবচেয়ে বেশি শক্তি ছাড়ে। এটাকেই আমরা কৃষ্ণবস্তুর উষ্ণতা বলি। উষ্ণতা ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য (অর্থাৎ যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোয় সবচেয়ে বেশি শক্তি বিকীর্ণ হয়) একে অন্যের ব্যস্তানুপাতিক।

কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ বর্ণালী। x-অক্ষে তরঙ্গদৈর্ঘ্য, ন্যানোমিটারে, আর y-অক্ষে শক্তির তীব্রতা। উষ্ণতা যত বাড়ে, বর্ণালীর শীর্ষবিন্দু তত কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে আসতে থাকে। (সূত্র: উইকি)

আলো তাহলে তরঙ্গ না কণার স্রোত? এই প্রশ্নটা খুব গুরুতর; এখানে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে, যে, কোনো কোনো পরীক্ষায় আলো তরঙ্গধর্ম দেখায়, আবার কোথাও বা কণার ধর্ম। দুটো একসঙ্গে দেখায় না। আর শুধু আলো কেন, কণিকারাও তরঙ্গধর্ম দেখায়, যেমন ইলেকট্রন—যার ওপর ভিত্তি করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা হয়েছে। ফোটনের আরও একটা ধর্ম হল – সব ফোটনই একরকম—তাদের আলাদা করা যায় না—তার ফলে তারা কীভাবে ছড়িয়ে থাকবে, তার হিসেবটাও একটু অন্যভাবে করতে হয়। সেটা প্রথম করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে সেটার প্রয়োগ করেছিলেন আইনস্টাইন, তাই এই হিসেবটাকে বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়নও বলা হয়।

ভর ও শক্তি যে আসলে একই জিনিস—একটা থেকে অন্যটায় রূপান্তর ঘটানো যায় – এটাও আইনস্টাইন প্রথম দেখিয়েছিলেন, তাঁর সেই বিখ্যাত E = m c2 সমীকরণে। আজ থেকে একশো বছর আগে তিনি মহাকর্ষের যে তত্ত্ব দিলেন—যাকে আমরা আজ জেনারেল রিলেটিভিটি বলে জানি—তাতে তিনি আরও একটা অদ্ভুত জিনিস দেখালেন। তিনি বললেন, যে, কোনো জায়গায় ভর বা শক্তি থাকলে সেখানে স্থানকালের জ্যামিতিটা একটু অন্যরকম হয়, তার ফলে সেখান দিয়ে যেতে গেলে আলোর পথ একটু বেঁকে যায়। এই পথ বেঁকে যাওয়াটা বহু পরীক্ষায় বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। এই মহাকর্ষ ক্ষেত্র ছাড়িয়ে আসতে গেলে আলোকে একটু শক্তি খরচ করতে হয়, গভীর কুয়ো থেকে উঠতে গেলে আমাদের যেমন একটু বেশি পরিশ্রম করতে হয়—সেইরকম। কুয়ো যত গভীর হয়, শক্তি খরচও তত বেশি হয়। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম, কাজেই তার শক্তি বেশি, লাল আলোর শক্তি কম। তাই এই ঘটনাটাকে বলা হয় মহাকর্ষীয় লাল সরণ।

এর সঙ্গে ডপলার সরণকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ডপলার সরণ জিনিসটা অনেক সহজ, স্কুলের বিজ্ঞান বইতেই তার সঙ্গে একটা পরিচয় হয়ে যায়। ট্রেনের ইঞ্জিন আমাদের দিকে আসতে থাকলে বাঁশির শব্দ তীক্ষ্ণ লাগে, দূরে চলে যেতে থাকলে ভোঁতা লাগে। তেমনি, কোনো আলোর উৎস আমাদের দিকে এলে মনে হয় তার থেকে বেরোনো আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য একটু কমে গেছে, অর্থাৎ বর্ণালী একটু নীল প্রান্তের দিকে সরে গেছে। তেমনি উৎস দূরে চলে যেতে থাকলে বর্ণালী লাল প্রান্তের দিকে সরে যায়।

এইবার মহাকাশের কথায় ফিরে আসা যাক।

আকাশের দিকে মানুষ চেয়ে এসেছে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর মহাকাশচর্চা এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে গেল। টেলিস্কোপের কাজ—বহুদূর থেকে আসা আলো ধরা। আজও টেলিস্কোপ আমাদের প্রধান ভরসা—একমাত্র ভরসাও বলা চলে—তবে এখন টেলিস্কোপের প্রকৃতি গ্যালিলিওর সময়ের থেকে অনেক পালটে গেছে। শুধু দৃশ্যমান আলোই নয়, সবরকম আলো ধরার টেলিস্কোপই এখন আমাদের হাতে আছে। যে ডিশ অ্যান্টেনা আমরা সবসময় দেখি, সেইরকম অনেক বড় বড় ডিশ অ্যান্টেনা একসঙ্গে বসিয়ে রেডিওতরঙ্গ ধরা হয়। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহেও টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে, তাতে অনেক পরিষ্কার ছবি ধরা পড়ে—এমনকি যে সব আলো পৃথিবীতে বসে ধরা যায় না, যেমন এক্সরশ্মি—তাও এই সব টেলিস্কোপে ধরা পড়ে। হাবল্ টেলিস্কোপের কথা প্রায় সবাই জানেন, এরকম আরও অনেক টেলিস্কোপ আছে, তার মধ্যে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নামে ‘চন্দ্র এক্সরশ্মি পর্যবেক্ষণাগার’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

হাবল্ টেলিস্কোপ (সূত্র: Ruffnax (Crew of STS-125)) এবং চন্দ্র এক্সরে অবজার্ভেটরি (সূত্র: NASA/CXC/NGST)

এডউইন হাবল্-এর কথা এখানে একটু বলতে হয়; হাবল্ দেখিয়েছিলেন, যে, সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আর যে যত দূরে আছে—সে তত বেগে সরছে। নীচের ছবি দেখলে এটা বোঝা যাবে। শুধু মনে রাখতে হবে, যে, নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে দূরত্ব মাপতে গেলে সাধারণ কিলোমিটার একক কাজ করে না, যে এককে আমরা এই দূরত্ব মাপি, তাকে বলে মেগাপার্সেক – ১ মেগাপার্সেক হল ৩-এর পরে উনিশটা শূন্য বসালে যে রাশিটা হয়, প্রায় তত কিলোমিটার। ১ মেগাপার্সেক দূরত্ব যেতে আলোর সময় লাগে প্রায় তেত্রিশ লক্ষ বছর। এর চেয়ে বড় দূরত্ব মাপার একক আর কিছু হয় না। নীচের চিত্রের সরলরেখাটা থেকে এই প্রসারণের একটা মাপ পাওয়া যাচ্ছে – যেমন, যে নক্ষত্রপুঞ্জ ১০ মেগাপার্সেক দূরে আছে, তা আমাদের থেকে প্রায় ৬৪০ কিলোমিটার/সেকেন্ড বেগে সরে যাচ্ছে (বলে রাখা ভালো, এই ছবিটা একটু পুরোনো; বেগ ও দূরত্বের সমানুপাতিক ধ্রুবক—যাকে হাবল্ ধ্রুবক বলা হয়—তার মান আধুনিক পর্যবেক্ষণে আর একটু বেড়েছে, ৬৯ থেকে ৭০ মতন হয়েছে। তাতে অবশ্য আমাদের আলোচনার কোনো ইতরবিশেষ হবে না)। এই ছবিটার মানে এটা নয় – যে, আমরা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসে আছি। সবাই সবার থেকে দূরে সরছি।

নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব বনাম তাদের সরে যাবার বেগ। x-অক্ষে মেগাপার্সেক এককে নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব (১ মেগাপার্সেক হল ∼ ৩০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কিলোমিটার)। (সূত্র: এইপাতাটি)

বিজ্ঞানীরা বললেন, এর মানে মহাবিশ্ব সতত প্রসারণশীল—সময়ের সঙ্গে তার আয়তন বেড়েই চলেছে। তার মানে কি এই, যে, কোনো এক সুদূর অতীতে তার আয়তন খুব ছোটো ছিল? কেমন ছিল সেই মহাবিশ্ব? কীভাবে জানা যাবে তার খবর?

এখানেও ভরসা সেই আইনস্টাইন। তাঁর মহাকর্ষীয় তত্ত্বের মূল কথা হল – কোনো জায়গায় স্থান ও সময়ের, বা দেশকালের, গঠন অর্থাৎ জ্যামিতি কীরকম হবে, তা নির্ভর করে সেখানে কতটা ভর বা শক্তি আছে তার ওপরে। দেশকালের জ্যামিতিতে যদি হাবলের পর্যবেক্ষণ লাগানো হয়, অর্থাৎ মহাবিশ্ব আকারে বেড়েই চলেছে—তাহলে আমরা কয়েকটা সমীকরণ পেতে পারি, যা আমাদের মহাবিশ্বের বিবর্তন কীভাবে হয়েছে তা বলে দেয়। এই সমীকরণগুলোকে একসঙ্গে বলে ফ্রিডম্যানের সমীকরণ (বলে রাখা উচিত, যে, ফ্রিডম্যান সমীকরণ হল সবচেয়ে সহজ চেহারা; আসলে জিনিসটা আরো অনেক জটিল হতে পারে, যেমন রায়চৌধুরী সমীকরণ – জেনারেল রিলেটিভিটির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটির জন্যেই অধ্যাপক অমলকুমার রায়চৌধুরীকে সেরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যেও একেবারে প্রথম সারিতে রাখা যায়)। ফ্রিডম্যান সমীকরণ কাজে লাগিয়ে সুদূর অতীতে মহাবিশ্বের আয়তন, শক্তি, উপাদান – এসব কীরকম ছিল, আর কবেই বা সেই শিশু মহাবিশ্ব আজকের চেহারায় এল – সবই হিসেব কষে বের করা যায়।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৩৭৫ কোটি বছর আগে। জর্জ গ্যামোর বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুযায়ী সৃষ্টির মুহূর্তে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলবো t = 0, বিন্দুবৎ মহাবিশ্বে ছিল শুধুই শক্তি, কিন্তু অকল্পনীয় রকমের বেশি এক শক্তি। সেখান থেকে প্রসারিত হতে হতে মহাবিশ্ব আজকের এই চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে – সেই শক্তির ঘনত্ব কমে গেছে, ভর সৃষ্টি হয়েছে, প্রথমে মৌলিক কণা, তারপর অণু-পরমাণু, সেখান থেকে নক্ষত্রপুঞ্জ এবং আরো সব। ফ্রিডম্যান সমীকরণ দিয়ে আমরা একেবারে t = 0 তে পৌঁছতে পারি না, কারণ ওই বিন্দুতে সমীকরণ কাজ করে না (একে অঙ্কের ভাষায় বলে সিঙ্গুলারিটি), কিন্তু জন্মমুহূর্তের একেবারে কাছে পৌঁছনো যায়। এই t =0 -কে ঈশ্বর বলবেন কিনা – সেটা পাঠকের রুচি, কিন্তু তারপর থেকে যা হয়েছে, সবই অঙ্কের ছকে—সেখানে আর কারো কোনো হাত নেই।

১৯৪৮ সালে র্যালফ আলফার ও রবার্ট হারম্যান দেখালেন, যে, গ্যামোর তত্ত্ব যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই মহাবিস্ফোরণের কিছু অনুরণন এখনো খুঁজে পাওয়া উচিত। শক্তি বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুরণনটা হবে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ, যার উষ্ণতাও তাঁরা হিসেব করলেন, মান বেরোলো ৫ কেলভিনের মতন। ৫ কেলভিন মানে ‘–২৬৮° সেলসিয়াস’, অর্থাৎ মহাকাশ খুবই ঠান্ডা জায়গা। কিন্তু মহাবিশ্ব বরাবর এমন ঠান্ডা ছিল না। বিগ ব্যাং তত্ত্ব বলে, অতীতে মহাবিশ্বের আয়তন যখন খুব ছোটো ছিল, তখনো এই অনুরণনটা কৃষ্ণবস্তু বিকিরণই ছিল, কিন্তু তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল অনেক কম, অর্থাৎ এক একটা ফোটনের শক্তি ছিল অনেক বেশি। যত দিন গেছে, এই বিকিরণ ঠান্ডা হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, এই বিকিরণ খুঁজে পাওয়া গেলে আর উষ্ণতা হিসেবের সঙ্গে মিলে গেলে তা ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্বের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হবে।

(প্রথম ছবি) CMB বিকিরণ বর্ণালী, এখন যেমন (মূল ছবি)। x-অক্ষে আলোর কম্পাঙ্ক, অর্থাৎ বেগ/তরঙ্গদৈর্ঘ্য। (পরের ছবি) হল্মডেল অ্যান্টেনা, যা দিয়ে আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন ১৯৬৪ সালে প্রথম CMB-র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন (সূত্র: নাসা)

১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজিয়াস আর রবার্ট উইলসন নামে দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই অনুরণনটাই খুঁজে পেলেন হল্মডেল অ্যান্টেনা দিয়ে। তাঁরা খুঁজছিলেন অন্য একটা জিনিস, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এই বিকিরণটা ধরা পড়ে গেল। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন – যন্ত্রের গোলমাল, কারণ মহাকাশে যে দিকেই অ্যান্টেনা তাক করা যাক না কেন, সব দিক থেকে একই রকম বিকিরণ আসছে—কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ—যার উষ্ণতা ২.৭ কেলভিনের মত। তারপর বুঝতে পারলেন, যে, হিসেবের থেকে উষ্ণতা একটু কম হলেও, এটাই সেই মহাবিস্ফোরণের চিহ্ন। এটাকে আমরা এখন বলি কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড বা সংক্ষেপে CMB, বা ‘মহাকাশের আলো’। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের মত, তাই এই নাম। আগেই বলেছি, চিরকাল এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাইক্রোওয়েভে ছিল না, শিশু মহাবিশ্বে গামারশ্মির জায়গাতে ছিল, তারপর আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে এসেছে। তার মানে, এখন যদি কেউ মহাশূন্যের উষ্ণতা মাপেন, ২.৭ কেলভিন পাবেন। যত দিন যাবে, আরো ঠান্ডা হবে। আমাদের চিন্তা করার কিছু নেই, কয়েক লাখ বছরে যন্ত্রে ধরার মতন কোনো পরিবর্তন হবে না।

পৃথিবীতে বসে মাপলে বায়ুমণ্ডলের জন্য সব মাপ নিখুঁত হয় না, তাই আরো ভালো করে মাপার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহে বসানো যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হল। দেখা গেল, যে, এই CMB একদম নিখুঁত কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ – উষ্ণতাটাও খুব ভালো করে মাপা হল, ২.৭২৫ কেলভিন। মহাকাশের যেদিক থেকেই আসুক না কেন, সব দিকের উষ্ণতা একদম এক। বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে এ এক অকাট্য প্রমাণ। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৭৮ সালে পেনজিয়াস ও উইলসন নোবেল পুরস্কার পান।

(প্রথম থেকে) এডউইন হাবল (সূত্র), জর্জ গ্যামো (সূত্র), আর্নো পেনজিয়াস (সূত্র), ও রবার্ট উইলসন (সূত্র)

CMB কী করে এল, সেটা আর একটু ভালো করে বোঝা যাক। মহাবিস্ফোরণের সময় ছিল শুধু আলোর কণা বা ফোটন, তাদের শক্তি ছিল অকল্পনীয় রকম বেশি। এই শিশু মহাবিশ্ব আয়তনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উষ্ণতা কমতে লাগল। কিন্তু তাহলেও ফোটনের যা শক্তি ছিল, তার থেকেই তৈরি হল সব মৌলিক কণিকা – ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, আর অনেক স্বল্পস্থায়ী কণিকা। এই সব ইলেকট্রন আর প্রোটনের মধ্যে ফোটনরা আটকা পড়ে গেল। তারা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে, কিন্তু সেই ঘন ইলেকট্রন-প্রোটনের স্যুপ থেকে আর বেরোতে পারে না – গভীর জঙ্গলে আটকা পড়লে আমাদের যেমন অবস্থা হয়। এই অবস্থা চলল প্রায় ৪ লাখ বছর। এর মধ্যে ফোটনের বর্ণালী কৃষ্ণবস্তুর চেহারা পেয়ে গেছে।

ইলেকট্রন আর প্রোটন জুড়ে হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হতে পারত এই সময়ে, হয়নি, তার কারণ CMB ফোটনের শক্তি এত বেশি ছিল, যে সেই ফোটনের ধাক্কায় পরমাণু আবার ভেঙে যেত। পরমাণু তৈরি হয়, আবার ভেঙে যায়, প্রায় ৪ লাখ বছর এরকম চলার পর ফোটনের শক্তি এত কমে গেল, যে আর পরমাণুকে ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেলা তার ক্ষমতায় কুলোলো না। তখন স্থায়ী পরমাণু তৈরি হল। মুক্ত ইলেকট্রন আর প্রোটনের দিন ফুরোলো। ফোটন তড়িৎনিরপেক্ষ কণায় ধাক্কা লাগায় না, কাজেই মুক্ত ইলেকট্রন বা প্রোটিনের দিন ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ফোটনের পাগলের মত ছুটোছুটিও শেষ হল।

ইতস্তত ছুটোছুটি শেষে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এল CMB ফোটন, আর সেই সময় থেকে চলতে চলতে আজ এসে পৌঁছল আমাদের চোখে। এই বৃত্তটির ওপর শেষবারের মতন CMB ফোটন কারো সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলো। লাল তীরগুলো দেখাচ্ছে যে মহাবিশ্বের সব জায়গাতেই CMB ফোটন পাওয়া যাবে, শুধু বৃত্তটার অবস্থান বদলে যাবে (মূল ছবি)

তারপর কী হল? তারপর আর বিশেষ কিছু হল না। শেষবার ইলেকট্রন বা প্রোটনের সঙ্গে ধাক্কা লাগাবার পর থেকে সেই ফোটন সোজা চলে এল আমাদের চোখে বা যন্ত্রে। এই যে ফোটনকে দেখছি (এখানে মনে রাখতে হবে যে ফোটন বলতে CMB ফোটনের কথা বলা হচ্ছে, নক্ষত্র থেকে বেরোনো ফোটন নয়) এরা তার মানে খবর নিয়ে আসছে সেই শিশু মহাবিশ্বের, যার বয়স মাত্র ৪ লক্ষ বছর। নক্ষত্রপুঞ্জ তৈরি হয়েছে তার ঢের পরে, সুতরাং প্রথম নক্ষত্রপুঞ্জ তৈরির বীজ কীভাবে আদি মহাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিল, তার খবর জানার জন্যেও CMB-র ওপর নির্ভর করতে হবে।

CMB দুটো প্রশ্নের জন্ম দেয় – তার আলোচনা করে এই লেখা শেষ করব।

প্রথম প্রশ্ন, সব দিকের উষ্ণতা একদম এক কীভাবে হল? দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকায় একইরকম কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ পাওয়া যায়, তার থেকে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন, যে, কোনো এককালে এই দুই ভূখণ্ড একসঙ্গে লেগে ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত থেকে আসা CMB-র উষ্ণতা যদি একদম একরকম হয়, তাহলে বলতেই হবে যে অতীতে কোনো একসময় তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, অর্থাৎ তথ্য আদানপ্রদান হতে পারত। সবচেয়ে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান হতে পারে আলোকতরঙ্গের মাধ্যমে, কারণ আলোর চেয়ে বেশি বেগে আর কিছুই চলতে পারে না। কিন্তু মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময়ের আলো পূর্ব দিগন্ত থেকে এই তো সবে আমাদের চোখে এসে পৌঁছল, পশ্চিম দিগন্তে সে আলো গেল কীভাবে? এটা বিগ ব্যাং তত্ত্বের একটা বড় সমস্যা। এর সমাধান দিলেন আন্দ্রেই লিন্ডে এবং অ্যালান গুথ বলে দুই বিজ্ঞানী। তাঁরা বললেন, যে, জন্মের একদম সঙ্গে সঙ্গেই মহাবিশ্ব ভীষণ বেগে প্রসারিত হয়েছিল—এখন যে প্রসারণ দেখি, তার চেয়ে অনেক বেশি বেগে—এমনকি আলোর বেগের চেয়েও অনেকগুণ বেশি (তাতে কোনো সমস্যা নেই, কারণ এটা হল মহাশূন্যের প্রসারণের বেগ, কোনো বস্তুর চলার বেগ নয়)। এই ভয়ানক প্রসারণ—যার নাম তাঁরা দিলেন ইনফ্লেশন—খুব অল্প সময় চলেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যেই আলোর বর্ণালী সমসত্ত্ব হয়ে যায়, অর্থাৎ সব দিক থেকে যে আলো আসছে, তার উষ্ণতা একই হয়ে যায়। ইনফ্লেশন বিজ্ঞানীরা সবাই মোটামুটি মেনেই নিয়েছেন, যদিও পর্যবেক্ষণ থেকে এখনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে কিছুদিনের মধ্যেই যে পাওয়া যাবে—সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই CMB বর্ণালী কি সত্যিই একদম সমসত্ত্ব? এর উত্তর হল, না। সামান্য অসমানতা আছে – কোথাও উষ্ণতা একটু বেশি আবার কোথাও একটু কম, কিন্তু সেটা প্রায় এক লক্ষ ভাগে এক ভাগের মতন, অর্থাৎ নিখুঁত করে বানানো সমতলেও এর চেয়ে বেশি এবড়োখেবড়ো ভাব থাকে। কিন্তু ওইটুকু অসমানতাই অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

নীচের ছবিটা আকাশের ছবি, কিন্তু আমাদের চেনা আকাশের নয়। এটা CMB বিকিরণের অসমানতার ছবি; নীল জায়গাগুলোর উষ্ণতা একটু বেশি, লাল জায়গাগুলোর উষ্ণতা একটু কম। দেখাই যাচ্ছে অসমানতাটা খুব ছোট্ট হলেও মাপা হয়েছে খুব নিখুঁতভাবে। এই বিকিরণ আদিম মহাবিশ্বের স্ন্যাপশট, কাজেই পড়তে জানলে সেই সময়ের অনেক তথ্যই এর থেকে বেরিয়ে আসে। মুশকিল হল, যে, তার বেশির ভাগের জন্যেই অনেক জটিল অঙ্ক লাগে। তবে অঙ্ক ছাড়াও কয়েকটা জিনিস বোঝা যায়। যেমন, সেই আদি মহাবিশ্বে সব জায়গায় সমান ভর ছিল না – কোথাও কম আবার কোথাও বেশি। যেখানে ভর বেশি ছিল, সেখান থেকে উঠে আসতে আলোকে একটু বেশি শক্তি খরচ করতে হয়েছে, তাই বর্ণালী সামান্য হলেও লাল দিকে সরে গেছে।

CMB অসমানতার আকাশ (মূল ছবি)

আবার যেখানে ঘনত্ব গড়ের তুলনায় কম, সেখানে সরণ হয়েছে নীলের দিকে। এই যে কোথাও একটু বেশি ভর ছিল, পরে তারাই নক্ষত্রপুঞ্জের জন্ম দেয়, অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জের জন্মের মতন গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসও এই ছবিটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। শুধু পড়বার চোখ থাকতে হবে।

মহাকাশের এই আলো নিয়ে মোটেই সব কিছু আমরা জেনে ফেলিনি—এখনো অনেক না জানা কথা আছে, বিজ্ঞানীরা নিরন্তর পর্যবেক্ষণ আর গবেষণা করে চলেছেন। ইনফ্লেশনের প্রমাণ একদিন এই CMB বর্ণালী থেকেই পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা রাখি। তেমনি, আইনস্টাইনের তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ছাপও হয়তো এখানে রয়ে গেছে। এখনো অনেক জানা বাকি, আর আরো অনেক আশ্চর্য হওয়াও বাকি। এই গল্পের তাই কোনো শেষ নেই।

'আন্তর্জাতিক আলো-বর্ষ' উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ থেকে প্রকাশিত সঙ্কলনে লেখাটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।ফিজিক্স ক্লাস - ১ | ফিজিক্স ক্লাস - ২ | ফিজিক্স ক্লাস - ৩ | ফিজিক্স ক্লাস - ৪ | ফিজিক্স ক্লাস - ৫ | ফিজিক্স ক্লাস - ৬ | ফিজিক্স ক্লাস - ৭ - আরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ২ - দআরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনএপস্টাইন এর ফাইল - একটি কেলেঙ্কারি, নাকি একটি ব্যবস্থা: বৈশ্বিক পুঁজির Eros - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ১ - দ

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

&/ | 151.14.***.*** | ৩০ মে ২০২৪ ২২:০৮532514

&/ | 151.14.***.*** | ৩০ মে ২০২৪ ২২:০৮532514- চমৎকার লেখা। আরও বেশ কয়েকবার পড়তে হবে। এইরকম লেখা পড়তে পাবার জন্য অপেক্ষায় থাকি। লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... dc, kk, দ)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।