- হরিদাস পাল আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

-

নতুন ভাবে আকাশ দেখা

অনির্বাণ কুণ্ডু লেখকের গ্রাহক হোন

আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৯ মার্চ ২০২৫ | ১৫৪১ বার পঠিত | রেটিং ৫ (৩ জন) - ফিজিক্স ক্লাস - ১ | ফিজিক্স ক্লাস - ২ | ফিজিক্স ক্লাস - ৩ | ফিজিক্স ক্লাস - ৪ | ফিজিক্স ক্লাস - ৫ | ফিজিক্স ক্লাস - ৬ | ফিজিক্স ক্লাস - ৭

দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা

মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,

সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে

অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।আইসকিউব

আইসকিউব, অর্থাৎ বরফের ঘনক। ঘনক, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা সমান। তা এই ঘনক নিয়ে সম্প্রতি একটা কাণ্ড হয়েছে। বলা ভালো, বরফের ঘনকই একখানা কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ফ্রিজে বরফের কিউব জমানো হয়। যাঁরা পানীয়ের রসিক, তাঁদের কাজে লাগে, আরো নানা কাজে লাগে। ছোট ছোট ঘনক, এক একটা দিক মোটামুটি এক সেন্টিমিটার মত। এই ঘনকে প্রায় এক গ্রাম বরফ থাকে। জল হলে ঠিক ঠিক এক গ্রাম হত, বরফ জলের চেয়ে একটু হালকা, তাই এক গ্রামের সামান্য কম থাকে। আমরা যে ঘনকের কথা বলছি, তা আকারে আরেকটু বড়, আর তাকে ঠিক ফ্রিজে জমানোও যায় না। প্রকৃতি নিজস্ব ফ্রিজে তাকে জমায়।

এই ঘনকের এক একটা ধার এক কিলোমিটার লম্বা। হ্যাঁ, ঠিক পড়েছেন, আমার লিখতে কোনো ভুল হয়নি, এক কিলোমিটার। হিসেব করলে দেখবেন, এর মধ্যে যে পরিমাণ বরফ থাকে তার ওজন প্রায় এক বিলিয়ন টন, অর্থাৎ একশো কোটি টন। কী ভয়ানক ব্যাপার! এ ঘনক এল কোত্থেকে, এত জল জমালই বা কে?

এ বরফ জমিয়েছে স্বয়ং প্রকৃতি। ধারেকাছে কোথাও নয়, একেবারে দক্ষিণ মেরুতে, কোটি কোটি বছর ধরে। সেই আমুন্ডসেন-স্কটের দক্ষিণ মেরু, যা চিরতুষারে আবৃত। দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে বরফের চাদর প্রায় আড়াই কিলোমিটার পুরু। আর সে চাদর ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, প্রায় তিন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, অবশ্য সব জায়গায় সমান পুরু নয়। আমরা যে সাইজের ঘনকের কথা বলছি, তা পেতে গেলে এই বরফঢাকা মহাদেশ ছাড়া গতি নেই।

দক্ষিণ মেরুতে বিজ্ঞানীরা একটা বিরাট পরীক্ষায় মেতেছেন। তাঁরা একখণ্ড ঘনকের আকারের বরফ বেছেছেন, ওই যে বললাম, এক কিলোমিটার সাইজের ঘনক। সে ঘনক আবার যত গভীরে থাকে ততই নাকি ভালো। আড়াই কিলোমিটার পুরু বরফের চাদরের দেড় কিলোমিটার তলা থেকে শুরু হয়েছে এই ঘনক। বরফ প্রকৃতিই বানিয়ে রেখেছে, বিজ্ঞানীরা শুধু বরফ খুঁড়ে কিছু যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন। এ সব যন্ত্র বসিয়েছেন এক রকমের ভুতুড়ে কণা ধরবেন বলে। তা এই সব কণা-টণা যারা ধরে, সেই রকম যন্ত্রকে বলে ডিটেক্টর। এই বিরাট ডিটেক্টরটির নাম আইসকিউব। একেবারে আক্ষরিক নাম।

বললাম বটে, বরফ খুঁড়ে যন্ত্র বসিয়েছেন, কাজটা যে সাংঘাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ, সে তো বোঝাই যায়। অতখানি চিরতুষার খুঁড়ে গর্ত করে নিচে যন্ত্রপাতি পাঠানো তো আর মুখের কথা নয়। মূল যন্ত্রটির নাম ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব, সংক্ষেপে পিএমটি। ধাতুর ওপর আলো এসে পড়লে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে, একে বলে আলোকতড়িৎ ক্রিয়া বা ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট। আলোকতড়িৎ ক্রিয়া কীভাবে হয়, ১৯০৫ সালে তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আইনস্টাইন, সেই কাজের জন্যে ষোল বছর পরে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। এর ওপর ভিত্তি করেই পিএমটি কাজ করে। পিএমটিতে আলো এসে পড়লে—সে আলো আমরা চোখে দেখতে পাই বা না পাই, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হলেই চলবে—বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরি হয়, যন্ত্রে সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ ধরা পড়ে। কতটা প্রবাহ পাওয়া গেল, তার থেকে আলোর শক্তি জানতে পারা যায়। কথা হল, বরফের অত গভীরে আলো এল কোত্থেকে? সূর্যের আলো যাবার প্রশ্নই নেই। সে কথায় আসব এক্ষুনি।

এক একটা পিএমটি দশ ইঞ্চি লম্বা। পিএমটি, আর তার প্রবাহ ধরতে যে ইলেকট্রনিক্স দরকার হয়, সব মিলিয়ে একটা মডিউল তৈরি হয়। এক একটা দড়িতে এরকম ষাটটা মডিউল বাঁধা হয়, একটার সঙ্গে আর একটার তফাৎ সতেরো মিটার, মানে প্রায় পঞ্চাশ ফুট। তাহলে, সবচেয়ে ওপরের মডিউলের সঙ্গে সবচেয়ে নিচের মডিউলের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার হল। এরকম ছিয়াশিটা দড়িতে ষাটটা করে মডিউল, মানে পাঁচ হাজার একশো ষাটটা মডিউল হল আইসকিউব ডিটেক্টরের হৃৎপিণ্ড। একটা ষড়ভুজের আকারে এই ছিয়াশিটা দড়িকে সাজানো হয়, যে ষড়ভুজটার ক্ষেত্রফল এক বর্গ কিলোমিটার, দুটো দড়ির মাঝখানের দূরত্ব একশো পঁচিশ মিটার। তারপর পুরো জিনিসটা বরফের দেড় কিলোমিটার গভীরে পুঁতে দেওয়া হয়। তার জন্যে দড়ির পথ বরাবর স্টিম পাঠিয়ে বরফ গলিয়ে নিতে হয়, তারপর একবার দড়ি নেমে গেলে বরফ আবার জমে যায়, দড়ি স্থানচ্যুত হবার ভয় থাকে না। নিচের ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে, আমি কী বলতে চাইছি।

আইসকিউব ডিটেক্টর যেরকম দেখতে। ছবি আইসকিউবের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া।

যদি আমরা সত্যি সত্যি বরফ ফুটো করে আইসকিউবের কাছে পৌঁছতে পারতাম, তাহলে দেখতাম – বরফে চাপা মডিউলগুলো একটা ত্রিমাত্রিক জালের সৃষ্টি করেছে। ত্রিমাত্রিক, কারণ এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা – সবই আছে। একবার কোনো আলোকরশ্মি যদি এখানে ঢুকে পড়ে, তার আর রক্ষা নেই, চলার পথে কিছু না কিছু পিএমটিতে সে ধরা পড়বেই। এ যেন বালির ওপর হেঁটে যাওয়া পায়ের ছাপের মত—কোথায় কোথায় ছাপ পড়েছে তা দেখে বলে দেওয়া যায় মানুষটি কোন দিক থেকে এসেছে, কোন দিকে গেছে, এমনকি কত দ্রুত গেছে, হেঁটেছে না দৌড়েছে। আপনারা বলতেই পারেন, মডিউল তো সব বরফে ঢাকা, অত বরফের মধ্যে দিয়ে আলো যাবে কী করে? ঠিক কথা, কিন্তু আমরা তো আলো বলতে কেবলমাত্র চোখে দেখা আলোর কথা বলছি না।নানান আলোয় আকাশ দেখা

স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল দেখিয়েছিলেন, আলো এক রকমের ঢেউ বা তরঙ্গ। ঢেউয়ের এক মাথা থেকে পরের মাথার দূরত্বকে বলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। যে আলো আমরা চোখে দেখতে পাই, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য মোটামুটি এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের চার থেকে সাত ভাগের মধ্যে, অঙ্কের ভাষায় লিখলে ৪ - ৭ x ১০^(-৫)। এর থেকে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আছে, ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও আছে। তাদের আমরা চোখে দেখতে পাই না। রবীন্দ্রনাথ তাদের নাম দিয়েছিলেন লাল-উজানি আলো আর বেগনিপারের আলো, এখন আমরা বলি অবলোহিত আর অতিবেগুনি। অবলোহিত আলো মূলত তাপ, গায়ে পড়লে গরম লাগে। এর চেয়েও বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আছে, রেডিও তরঙ্গ। আবার অতিবেগুনির চেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দলে আছে এক্স-রশ্মি, গামারশ্মি। পুরোটা মিলেই আলোর বর্ণালী, দৃশ্যমান আলো তার অতি সামান্য অংশ। এই ঢেউয়ের একটা শক্ত নামও আছে, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ।

এক সেকেন্ডে যতগুলো ঢেউ আসে, তাকে বলে কম্পাঙ্ক। তার মানে, কম্পাঙ্কের সঙ্গে তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে গুণ করলে জানতে পারব এক সেকেন্ডে আলো কতটা রাস্তা যায়, অর্থাৎ আলোর বেগ। মহাশূন্যে এই বেগ হল সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার, এর চেয়ে বেশি বেগে আর কিছুই যেতে পারে না।

মহাকাশ থেকে সব রকমের আলোই আসে। তার মধ্যে দৃশ্যমান আলোর চেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য যাদের, তারা বায়ুমণ্ডলে আটকা পড়ে যায়, মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারে না। ভাগ্যিস পারে না, পারলে তাদের ধাক্কায় পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টিই হত না কোনোদিন। বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোরা আসে, যেমন তাপ—সে তো গরমকালে বুঝতেই পারি—বা রেডিওতরঙ্গ। চোখে দেখা আলোয় মহাকাশ দেখতে চাইলে যেমন দূরবীন বা টেলিস্কোপ লাগে, তেমনি যে আলো চোখে দেখা যায় না, তাদের জন্যেও দূরবীন আছে। রেডিওতরঙ্গের দূরবীন মাটির ওপরেই বসানো যায়, কারণ রেডিওতরঙ্গ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে পারে। এরকম বড় বড় দূরবীন অনেক আছে – আমাদের দেশে পুনে শহরের কাছে একটি পৃথিবীবিখ্যাত রেডিও দূরবীন অনেকদিন ধরেই কাজ করে চলেছে, তার নাম জায়ান্ট মিটারওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ। এক্সরশ্মি বা গামারশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে পারে না, কাজেই তাদের ধরতে গেলে পৃথিবীর কক্ষপথে—যেখানে বায়ুমণ্ডল নেই—সেখানে দূরবীন স্থাপন করতে হবে। তা সেরকম কৃত্রিম উপগ্রহ তো আমরা হামেশাই স্থাপন করে থাকি, এরকম দূরবীনেরও অভাব নেই। মহাকাশের দূরদূরান্ত থেকে আসা সবরকম আলোই এখন আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়ে, হাব্ল্ দূরবীন, বা সাম্প্রতিক জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ, অতি সুদূর মহাকাশকেও হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

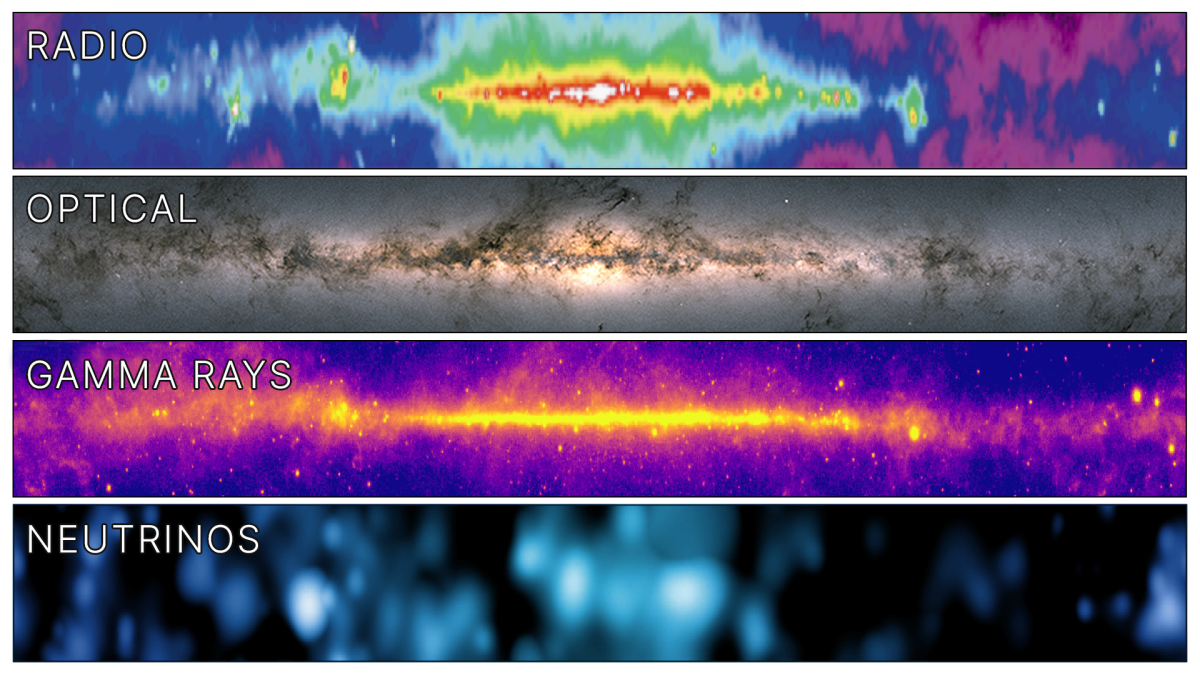

আমরা যে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আছি, তার নাম ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ে। দৃশ্যমান আলোয় ছায়াপথকে দেখায় চ্যাপ্টা থালার মত, মাঝখানটা স্ফীত। ছায়াপথের বেশির ভাগ তারা ওই স্ফীত অঞ্চলেই থাকে, ওটাই ছায়াপথের কেন্দ্র। আকাশে ধনুরাশি বা স্যাজিটারিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তার অবস্থান। আমরা আছি কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, থালার এক পাশে বসে থালাটাকে দেখার চেষ্টা করলে যেরকম লাগে, আমরা সেই ভাবেই ছায়াপথকে দেখতে পাই। যদি গামারশ্মির দূরবীন দিয়ে দেখতাম, তাহলেও চ্যাপ্টা ভাবটা থাকত, কিন্তু একেবারে একরকম ছবি পেতাম না। গামারশ্মির উৎস আলাদা, সাধারণ নক্ষত্র থেকে গামারশ্মি বেরোয় না। আলাদা জিনিস দেখলে ছবি তো আলাদা হবেই। তেমনি, রেডিওতরঙ্গ দিয়ে ছবি তুললে আরেকরকম ছবি আসবে। নিচের ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে কী বলতে চাইছি।

বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোয় ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ে যেরকম দেখায়। এই লিঙ্কে গেলে ক্লিক করে ছবি মেলানো-মেশানো যাবে।

আলো মহাকাশের বিভিন্ন প্রান্তের খবর নিয়ে আসে। প্রশ্ন হল, আলো ছাড়া আরো এরকম দূত আছে কি? উত্তর হল, আছে। আরো এক দূতকে বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর আগেই ধরতে পেরেছেন। তার নাম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গ আলোর তুলনায় অনেক ক্ষীণ বলেই এতদিন ধরা পড়েনি, নইলে সে যে আছে – সে কথা একশো বছর ধরেই আমরা জানি। সুনামি হলে যেমন সমুদ্রের জলে বিরাট আলোড়ন ওঠে, তেমনি মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সমুদ্রে—যার মধ্যে আমরা সবাই ডুবে আছি—বিরাট আলোড়ন তোলা কিছু ঘটনা বিজ্ঞানীরা গত কয়েক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। সম্প্রতি, জুনের শেষ সপ্তাহে, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অনেক হালকা মাপের ঢেউয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, পুকুরের জলে বৃষ্টি পড়লে গোটা পুকুর জুড়ে যেমন হালকা তরঙ্গ তৈরি হয়, সে রকম। সে এক অন্য গল্প।

আরো একজন দূত আছে। সে এক ছায়ার মত ভুতুড়ে কণা, তার নাম নিউট্রিনো।

এটা সেই আগের ছবি, শুধু নিউট্রিনো দিয়ে দেখলে কীরকম দেখাবে, সেটুকু জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ লেখার মধ্যে।ছায়ার সাথে কুস্তি

নিউট্রিনোকে ভুতুড়ে কণা বলেছি এমনি এমনি নয়। অনেকদিন আগে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ভলফগাং পাউলি এদের কথা প্রথম বলেন। মানুষের যন্ত্রে ধরা পড়ে আরো বহুদিন পরে। এখনো যে আমরা নিউট্রিনোর সম্বন্ধে সব কিছু জেনে ফেলেছি, এমনটা ভাববেন না। সত্যি বলতে, বেশির ভাগটাই অজানা। নিউট্রিনোর কোনো ভর নেই। একসময়ে ধারণা ছিল সত্যিই শূন্য, এখন আমরা জানি – সামান্য ভর আছে কিন্তু সেটা না থাকারই মত। ইলেকট্রনকে আমরা হালকা বলি, নিউট্রিনোর তুলনায় ইলেকট্রন পর্বতপ্রমাণ। নিউট্রিনোর কোনো তড়িৎ আধানও নেই। আর এই সবের মিলিত ফল হল, নিউট্রিনোকে ধরা ভারি দুরূহ। একটা উদাহরণ দিই। পৃথিবীতে নিউট্রিনো আসার অন্যতম প্রধান উৎস হল সূর্য। সূর্যের মধ্যে যে বিক্রিয়ায় তাপ ও আলো উৎপন্ন হচ্ছে, সেই একই বিক্রিয়ায় নিউট্রিনোও তৈরি হচ্ছে। তারা সূর্যের কেন্দ্রমণ্ডল থেকে বেরিয়ে চতুর্দিকে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ে। আপনার শরীরে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক লক্ষ কোটি নিউট্রিনো এসে আছড়ে পড়ছে। আপনি কিছুই টের পাচ্ছেন না, কারণ তারা সবাই আপনার শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনো চিহ্ন না রেখে।

এই যে বললাম, সবাই শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়, এটা একেবারে পুরোপুরি ঠিক নয়। হয়তো এক বছরে যে কোটি কোটি নিউট্রিনোর চলে যাবার কথা ছিল, তার মধ্যে একটা আপনার শরীরে আটকে পড়বে। সে এতই সামান্য যে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না, কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে সেটুকুই অনেক। নিউট্রিনো ধরা পড়ে যেমন অতি সামান্য, উৎস থেকে তারা বেরিয়ে আসেও তো প্রচুর পরিমাণে, সুতরাং বছরে কিছু নিউট্রিনো নিশ্চয়ই ধরা যাবে।

নিউট্রিনো ধরার ইতিহাস নিয়ে আস্ত বই লেখা যায়। সে গল্পে আমাদের দরকার নেই। নিউট্রিনো ধরে একাধিক বিজ্ঞানী নোবেল পেয়েছেন। নিউট্রিনো ধরার বেশ কিছু রাস্তা আছে, তার মধ্যে একটা হল জল দিয়ে। হ্যাঁ, স্রেফ জল দিয়ে। ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলা যাক।

ধরা পড়া মানে কী? আমি আপনি যদি ভিড়ে ভর্তি স্টেশন চত্বর দিয়ে কারো সঙ্গে কথা না বলে বেরিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা ধরা পড়ব না, কিন্তু একজনও যদি চিনে ফেলে, কথা বলে, তাহলেই ধরা পড়ে যাব। নিউট্রিনোর ধরা পড়া মানে, কারো না কারো সঙ্গে বিক্রিয়া করা। জলের অণুর মধ্যে থাকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণু, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন। যেমন ধরা যাক, নিউট্রিনোর সঙ্গে নিউট্রনের বিক্রিয়া—

নিউট্রন + নিউট্রিনো → প্রোটন + ইলেকট্রন। প্রোটন পরমাণুর কেন্দ্রে বাঁধা পড়ে থাকে, ইলেকট্রনটা ছিটকে বেরিয়ে আসে। আর ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী, নিউট্রিনোটা যেদিক থেকে আসছিল, ইলেকট্রনটাও সেদিকেই চলতে থাকে।

তাহলে, ইলেকট্রনটাকে ধরতে পারলেই তো জানা যাবে, নিউট্রিনো ধরা পড়েছে কিনা? তাছাড়া, ইলেকট্রনের গতিপথ বের করতে পারলেই বোঝা যাবে, নিউট্রিনো কোনদিক থেকে আসছিল।

এটা শুনতে সোজা। কাজে সোজা নয়। তার কারণ, জলের মধ্যে নেমে তো কেউ ইলেকট্রন খুঁজতে পারে না। আর শুধু যে ইলেকট্রন তৈরি হয় তা-ও নয়। কণা পরিবারে ইলেকট্রনের দুই দাদা আছে। তারা সব ব্যাপারে ইলেকট্রনেরই মতন, শুধু তাদের ভর অনেক বেশি, আর তারা স্থায়ী কণাও নয়। তৈরি হলে দ্রুত ভেঙে যায়। এই দুই কণার মধ্যে যেটা হালকা, তার নাম মিউয়ন, লেখা হয় গ্রিক বর্ণমালার মিউ অক্ষর দিয়ে। মিউয়ন ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দুশো গুণ ভারি। এর চেয়েও যেটা ভারি, অর্থাৎ পরিবারের বড়দা, তার নাম টাউ, লেখাও হয় গ্রিক বর্ণমালার (টাউ) দিয়ে। টাউ ইলেকট্রনের চেয়ে সাড়ে তিন হাজার গুণ ভারি, মানে প্রায় দুটো প্রোটনের সমান ভর। এই তিন ভাইয়েরই একটি করে নিউট্রিনো পার্টনার আছে। তাদের নাম, সঙ্গত কারণেই, ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউয়ন নিউট্রিনো, আর টাউ নিউট্রিনো। যে নিউট্রিনো ধরা পড়ে, তার পার্টনার তৈরি হয়, যদি অবশ্য নিউট্রিনোর শক্তিতে সেই পার্টনার তৈরি করা কুলোয়। যেমন, টাউ নিউট্রিনোর শক্তি খুব বেশি না হলে টাউ তৈরি করাই যাবে না। একটু আগে যে বিক্রিয়াটা লিখেছি, সেটা তাহলে ইলেকট্রন নিউট্রিনোর জন্যে। একইভাবে, জলের মধ্যে, মিউয়ন বা টাউও তৈরি হতে পারে। এই তিনটে কণাকে একসঙ্গে ইলেকট্রন-জাতীয় কণা বলা যাক।

(টাউ) দিয়ে। টাউ ইলেকট্রনের চেয়ে সাড়ে তিন হাজার গুণ ভারি, মানে প্রায় দুটো প্রোটনের সমান ভর। এই তিন ভাইয়েরই একটি করে নিউট্রিনো পার্টনার আছে। তাদের নাম, সঙ্গত কারণেই, ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউয়ন নিউট্রিনো, আর টাউ নিউট্রিনো। যে নিউট্রিনো ধরা পড়ে, তার পার্টনার তৈরি হয়, যদি অবশ্য নিউট্রিনোর শক্তিতে সেই পার্টনার তৈরি করা কুলোয়। যেমন, টাউ নিউট্রিনোর শক্তি খুব বেশি না হলে টাউ তৈরি করাই যাবে না। একটু আগে যে বিক্রিয়াটা লিখেছি, সেটা তাহলে ইলেকট্রন নিউট্রিনোর জন্যে। একইভাবে, জলের মধ্যে, মিউয়ন বা টাউও তৈরি হতে পারে। এই তিনটে কণাকে একসঙ্গে ইলেকট্রন-জাতীয় কণা বলা যাক।

জলের মধ্যে ইলেকট্রন-জাতীয় কণা কত বেগে চলবে, সেটা নির্ভর করে তার শক্তি কত, তার ওপরে, তার মানে, যে নিউট্রিনোর ধাক্কায় সে সৃষ্টি হয়েছে, তার কত শক্তি ছিল তার ওপরে। জলের মধ্যে আলোর গতি কমে যায়, কারণ জলের প্রতিসরাঙ্ক একের চেয়ে বেশি। হিসেব করলে দেখা যাবে, জলের মধ্যে আলো চলে প্রায় সেকেন্ডে দু লক্ষ পঁচিশ হাজার কিলোমিটার বেগে। এটাও সাংঘাতিক বেগ, কিন্তু মহাশূন্যে আলোর বেগের তিন-চতুর্থাংশ মাত্র।

আগেই লিখেছি, কোনো কিছুই মহাশূন্যে আলোর বেগের চেয়ে বেশি জোরে যেতে পারে না। কিন্তু জলের মধ্যে তো আর সে বাধা নেই, সেখানে আলোর যা বেগ, তার চেয়ে বেশি বেগেও যাওয়া সম্ভব। আপনি আমি পারব না, কিন্তু ইলেকট্রন যেতেই পারে, যদি তার যথেষ্ট শক্তি থাকে। এই সব সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে।

কনকর্ড বলে একটা প্লেন এক সময়ে উড়ত, তার বেগ ছিল শব্দের চেয়ে বেশি। এর চলার পথে শক ওয়েভ বা বুম তৈরি হত। প্লেন চলার সময়ে যে শব্দ হয়, প্লেন তাকে ফেলে এগিয়ে যেত, শব্দ তার পিছু ধাওয়া করত। জলের মধ্যে ইলেকট্রন বা ওই জাতীয় কণা যদি আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলে, তাহলে এরকম আলোর শক ওয়েভ তৈরি হয়। চলার পথ ঘিরে শঙ্কুর আকারে সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে চেরেনকভ বিকিরণ, সোভিয়েত পদার্থবিদ পাভেল চেরেনকভের নামে।

চেরেনকভ বিকিরণ। জলের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন (বা অন্য কোনো তড়িৎআধান আছে এরকম কণা) চলেছে u বেগে। সেটা জলের মধ্যে আলোর বেগের চেয়ে বেশি। কণার গতিপথের পেছনে আলো ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু শঙ্কুটির বাইরে বেরোতে পারবে না। বেগ যত বেশি হবে, শঙ্কুর অর্ধশীর্ষ কোণ θ ততই কমে আসবে। তাহলে, শঙ্কুর অক্ষ আর অর্ধশীর্ষ কোণ মাপতে পারলেই কণাটির গতিপথের সম্বন্ধে জানা যাবে। (সূত্র)

তাহলে, জলের মধ্যে যদি নিউট্রিনো ধরা পড়ে, যদি ইলেকট্রন-জাতীয় কোনো কণা বেরিয়ে আসে, যদি তার বেগ জলে আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয়—এতগুলো ‘যদি’ মিলে গেলে চেরেনকভ বিকিরণের আলো ছড়িয়ে পড়বে। শুধু যেটা দরকার, জলের পাত্রের চারদিকে আলো ধরার যন্ত্র রাখতে হবে—সেরকম যন্ত্রের কথা আগেই বলেছি, পিএমটি। চেরেনকভ আলো শঙ্কুর আকারে ছড়িয়ে পড়ে, সুতরাং যে যে পিএমটিতে আলো ধরা পড়বে, তাদের অবস্থান থেকে সহজেই শঙ্কুর অক্ষটা বের করা যাবে, সেটাই তো ইলেকট্রন-জাতীয় কণার গতিপথ।

জল দিয়ে এই রকম দু-খানা বিশাল চেরেনকভ ডিটেক্টর বানানো হয়েছে, একটা জাপানে, কামিওকায়, আর একটা কানাডায়, সাডবারি খনিতে। এই একই নীতিতে আইসকিউবও কাজ করে—জলের মধ্যে যা হয়, বরফের মধ্যেও তাইই হয়। চেরেনকভ আলো যে দৃশ্যমান আলো হবে, তার কোনো মানে নেই – এক্সরশ্মিও হতে পারে, যা সহজেই জল কেন, বরফও ভেদ করে যায়। বরফের অত গভীরে পুঁতে দেওয়ার কারণ, যাতে আশপাশ থেকে খুচরো আলো ডিটেক্টরে ঢুকে না পড়ে। এমনকি মহাজাগতিক রশ্মিও অত গভীরে পৌঁছতে পারে না। একমাত্র পৌঁছতে পারে সব কিছু ভেদ করে যাওয়া নিউট্রিনোর দল। ওই যে পাঁচ হাজারের ওপর মডিউলের জাল, সেটাও তৈরি করা হয় নিখুঁতভাবে চেরেনকভ আলো ধরার জন্যে। সেখান থেকে নিউট্রিনোর শক্তি আর কোন দিক থেকে সে আসছে – দুটো জিনিসই জানা যায়। একেবারে নিখুঁতভাবে জানা না গেলেও মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। যদি বলি, কবি একেই অপূর্ব আলোক বলেছেন, রাগ করবেন কি?ছায়াপথের মানচিত্র

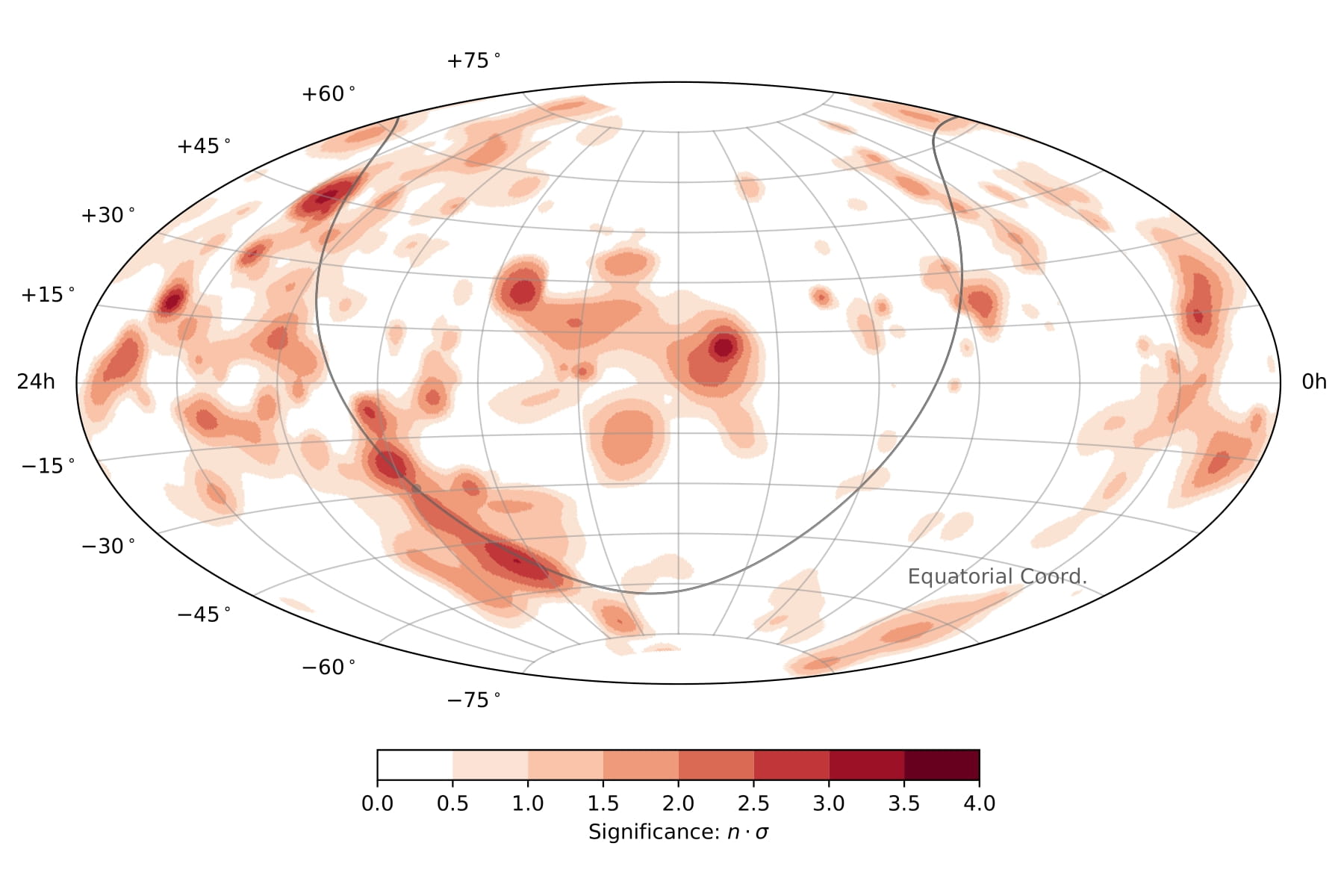

ছায়াপথের নিউট্রিনো ম্যাপ। আইস কিউব

নিউট্রিনো আমরা পাই মূলত তিনটে উৎস থেকে। এক, সূর্য, তার কথা আগেই বলেছি। দুই, আমাদের বায়ুমণ্ডল। মহাকাশ থেকে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে এসে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে ধাক্কা খায়, তার ফলে নানারকমের কণা তৈরি হয়। তার মধ্যে অনেক অস্থায়ী কণাও থাকে, তাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিউট্রিনোও থাকে। এদের বলে বায়ুমণ্ডলীয় নিউট্রিনো। এরা প্রথম ধরা পড়েছিল আমাদের দেশে, এখন বন্ধ হয়ে যাওয়া কোলার স্বর্ণখনির ভেতরে চলা এক পরীক্ষায়। তার নেতৃত্বে ছিলেন মুম্বইয়ের টাটা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা। তিন নম্বর উৎস হল পরমাণু রিঅ্যাক্টর, যার থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেও নিউট্রিনো বেরোয়, কিন্তু তাদের ধরতে গেলে এমন উৎস চাই, যেখানে অসংখ্য নিউট্রিনো তৈরি হবে।

এর বাইরে আরো একটা উৎস আছে, কিন্তু তার কথা সাহস করে কেউ ভাবতে পারিনি। মহাকাশ থেকে আসা নিউট্রিনো।

মহাকাশে যে কত বিচিত্র বস্তু আছে, তার ইয়ত্তা নেই। সব কিছু গিলে ফেলা বিশাল দানবীয় ব্ল্যাক হোল থেকে ঝলকে ঝলকে অকল্পনীয় শক্তি উগরে দেওয়া জ্যোতিষ্ক পর্যন্ত। এই যেমন গামারশ্মির কথা বলছিলাম। বিজ্ঞানীরা বললেন, যেখান থেকে গামারশ্মি আসে, সেখানে তো নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু ঘটছে বলেই অত শক্তিশালী আলো বেরিয়ে আসছে, তা সেখান থেকে নিউট্রিনো বেরোতে পারে না? পারে তো বটেই, কিন্তু অত দূর থেকে কটাই বা নিউট্রিনো এখানে এসে পৌঁছবে? সৌভাগ্যক্রমে, এমন কিছু উৎস আছে যারা প্রায় পৃথিবীর দিকে তাক করেই নিউট্রিনোর স্রোত পাঠায়।

আইসকিউব নিউট্রিনোর চোখ দিয়ে ছায়াপথকে দেখেছে—আলো নয়, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নয়, যে ভুতুড়ে কণা ধরতে পারাই এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, তাই দিয়ে ছায়াপথের ম্যাপ বানিয়েছে। অর্থাৎ, তিন নম্বর দূত। ম্যাপটা খুব নিখুঁত নয়, আলোয় দেখা ছায়াপথের ম্যাপের মত তো নয়ই, কিন্তু তাও এ এক নতুন দিগন্ত।

এমন নয় যে জুনের শেষ সপ্তাহে, যখন আইসকিউবের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, পুরো ম্যাপটা বানানো হয়েছে। মহাকাশের নিউট্রিনো অনেকদিন ধরেই আইসকিউব ধরে আসছে, বছরে ডজনখানেক মত। সৌর এবং বায়ুমণ্ডলীয় নিউট্রিনোও ধরা পড়ে, অনেক হিসেব করে তাদের বাদ দিতে হয়েছে। তারপর যেটুকু পড়ে রইল তাই দিয়েই এই ম্যাপ বানানো। ছায়াপথের ম্যাপ বানানোর জন্যে ইলেকট্রন নিউট্রিনো ও টাউ নিউট্রিনো ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ ইলেকট্রন ও টাউয়ের চেরেনকভ আলো ধরা হয়েছে। টাউ তো অতি ক্ষণস্থায়ী, আর ইলেকট্রন এত হালকা, যে তার পথ একটুতেই বেঁকে যায়। তাই এদের দিয়ে নিউট্রিনোর উৎস একেবারে নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব হয় না। ছবিটা এইজন্যেই ধ্যাবড়ানো লাগছে। তাও বোঝা যাচ্ছে যে নিউট্রিনো সব দিক থেকে সমানভাবে আসছে না, এক একটা জায়গা থেকে বেশি পরিমাণে আসছে, যেমন ছায়াপথের তল বা গ্যালাক্টিক প্লেন থেকে। আশা করা যায়, খুব শিগগিরি আমরা আরো অনেক নিখুঁত ম্যাপ পাব। তখন আকাশ দেখার আরো একটা রাস্তা খুলে যাবে।

আইসকিউব গ্রুপ থেকে বানানো একটা ঝকঝকে ভিডিও। ফুলস্ক্রিনে দেখুন।

ছায়াপথের বাইরে থেকে আসা নিউট্রিনোও আইসকিউবে ধরা পড়েছে। এখানে মূলত মিউয়ন নিউট্রিনো দেখা হয়েছে, কারণ তার থেকে মিউয়ন তৈরি হয়, আর ইলেকট্রন বা টাউয়ের তুলনায় মিউয়নের সাহায্যে অনেক নিখুঁতভাবে দিক নির্দেশ করা যায়। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ মিউয়ন টাউয়ের মত অত স্বল্পস্থায়ী নয়, ফলে ডিটেক্টরের মধ্যে অনেকটা রাস্তা যেতে পারে, আর ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক ভারি বলে চলার পথে বাঁকেও কম। ছায়াপথের বাইরে দুটো উজ্জ্বল নিউট্রিনো উৎস চিহ্নিত করেছে আইসকিউব। তার একটা থেকে প্রচুর গামারশ্মিও বেরোয়, কাজেই বিজ্ঞানীদের সমস্যা নেই। অন্যটা থেকে কিন্তু গামারশ্মি পাওয়া যায়নি, শুধুই নিউট্রিনো। হিসেব মত গামারশ্মি আর নিউট্রিনো স্রোত একই দিকে বেরোবার কথা, কাজেই এটা কেন হল, সে নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো মাথা চুলকোচ্ছেন।

আর দশ বছরের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যার অনেক বইই যে নতুন করে লিখতে হবে, এটা বলার জন্যে তাহলে কোনো পুরস্কার নেই।সংযোজন

এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০২৩ সালের জনবিজ্ঞানের ইস্তাহার পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। তার দেড় বছরের মধ্যেই যে সংযোজন দরকার হয়ে পড়ল, তার কারণ ভূমধ্যসাগরের নিচের এক অদ্ভুত ঘটনা।

চেরেনকভ বিকিরণের কথা আগে বলেছি। ভূমধ্যসাগরের গভীরে চেরেনকভ বিকিরণ ব্যবহার করে নিউট্রিনো ধরার দুটি ডিটেক্টর কয়েক বছর আগে বসানো হয়েছে। একটি ফ্রান্সের উপকুলে, অন্যটি ইতালির সিসিলির কাছে। একই পরীক্ষার দুটি অংশ। পরীক্ষাটির নাম KM3NeT। শেষের NeT নিউট্রিনো টেলিস্কোপের সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রথমের KM3 অংশটার মানে কিলোমিটার কিউব। অর্থাৎ, এরাও আইসকিউবের মত বিশাল সাইজের ডিটেক্টর, শুধু বরফের মধ্যে না গেঁথে জলের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে, এই যা।

KM3NeT কী করে কাজ করে, তার সিম্যুলেশনের ভিডিও।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ইতালির যন্ত্রে একটি অতি শক্তিশালী মিউয়ন কণা ধরা পড়ে। কত শক্তিশালী? বিজ্ঞানীরা বললেন, প্রায় ১২০ পেটা ইলেকট্রন-ভোল্ট। এসব একক বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন, আমরা চলতি এককে বলতে পারি, প্রায় দু লক্ষ আর্গ। আর্গ যথেষ্ট ছোট একক, একটা উড়ন্ত মশার গতিশক্তি মোটামুটি এক আর্গের মত। কিন্তু দু লক্ষ আর্গ একেবারে তুচ্ছ নয়। আট ইঞ্চি ওপর থেকে একটা ছোট নুড়ি, ধরুন ১০ গ্রাম ওজন, যদি আপনার মাথায় এসে পড়ে তার শক্তি ওই মোটামুটি দু লক্ষ আর্গ হবে। তাতে মাথা ফাটবে না, কিন্তু সামান্য চোট লাগবে। মিউয়ন একটি মৌলিক কণা, নুড়ির চেয়ে বহু বহুগুণ হালকা, কাজেই তার পক্ষে এটা অকল্পনীয় শক্তি। আমরা যে সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার নিয়ে এত কথা বলি, তারাও এর কুড়ি হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র শক্তি প্রোটন কণাকে দিতে পারে। অনেকটা ফুটবলের সঙ্গে ব্যালিস্টিক মিসাইলের তুলনার মত।

এই মিউয়ন কতটা শক্তিশালী তা বোঝার আরেকটা উপায় হল, তার যাত্রাপথ সাড়ে তিন হাজারের ওপর পিএমটিতে ধরা পড়েছে, যন্ত্রে থাকা মোট পিএমটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এত শক্তিশালী মিউয়ন পার্থিব কোনো উৎস থেকে আসতে পারে না। এর একমাত্র উৎস হল মিউয়ন নিউট্রিনো থেকে। সেই নিউট্রিনোও তাহলে নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী? বিজ্ঞানীরা বললেন, তা তো বটেই। মোটামুটি একটা হিসেব করে বললেন, পঞ্চাশ থেকে দু-হাজার পেটা ইলেকট্রন-ভোল্টের মত। এটা খুব ভালো বা নিখুঁত হিসেব নয়, কিন্তু এর বেশি আর এগোনো যায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, এত শক্তিশালী নিউট্রিনো কোত্থেকে এল?

তার আগে যে প্রশ্নটা আপনাদের মনে উদয় হয়েছে, সেটার উত্তর দিই। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে যে নিউট্রিনো ধরা পড়েছে, তার কথা মূল লেখায় বলিনি কেন? বলিনি, তার কারণ সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাটার ঘোষণা করেছেন ঠিক দু-বছর বাদে, ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে (আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশ্লেষণে ওইরকমই সময় লাগে, বিশেষ করে অদ্ভুত কিছু হলে তো বটেই)।

সূর্য থেকে যে নিউট্রিনো আসে, বা বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে যে নিউট্রিনো তৈরি হয়, তার শক্তি অনেক কম। এমন শক্তিশালী নিউট্রিনো আসার সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গা হল মহাকাশ। সত্যি বলতে কি, সেখানেও এত শক্তির নিউট্রিনো একেবারে অসম্ভব না হলেও, দুর্লভ বলা চলে। নিউট্রিনো ধরা এমনিতেই খুব শক্ত, তারপর এরকম দুর্লভ নিউট্রিনো। KM3NeT যে একটা নতুন কিছু দেখতে পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো মহাকাশ থেকে আসা বিরাট শক্তিশালী কোনো নিউট্রিনোর উৎস।

মূল যে প্রশ্নটার উত্তর এখনো স্পষ্ট নয়, তা হল, KM3NeT-এর চেয়ে আয়তনে আরো একটু বড় হয়েও, এবং আরো বেশিদিন ধরে নিউট্রিনো পর্যবেক্ষণ করেও, আইসকিউব এত শক্তিশালী নিউট্রিনোর দেখা পেল না কেন? আইসকিউব এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী যা দেখেছে, তা হল ৬ পেটা ইলেকট্রন-ভোল্ট মতন একখানা ইলেকট্রন নিউট্রিনো, আর ১০ পেটা ইলেকট্রন-ভোল্টের সামান্য ওপরে একখানা মিউয়ন নিউট্রিনো। বিজ্ঞানীরা কিছু সম্ভাব্য উত্তর অনুমান করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রহস্য তাতে বিশেষ হালকা হয়নি। এই রহস্যের সমাধান কী, ভূমধ্যসাগরের নিচে ঠিক কী ধরা পড়ল, তার সঙ্গে মহাবিশ্বের অন্যান্য অজানা প্রশ্নের যোগ আছে কিনা, তা জানার জন্যে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।ফিজিক্স ক্লাস - ১ | ফিজিক্স ক্লাস - ২ | ফিজিক্স ক্লাস - ৩ | ফিজিক্স ক্লাস - ৪ | ফিজিক্স ক্লাস - ৫ | ফিজিক্স ক্লাস - ৬ | ফিজিক্স ক্লাস - ৭ - আরও পড়ুনমহাকাশের আলো - অনির্বাণ কুণ্ডুআরও পড়ুনবিহিতা - Srimallarআরও পড়ুনদিলদার নগর ২১ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনএপস্টাইন এর ফাইল - একটি কেলেঙ্কারি, নাকি একটি ব্যবস্থা: বৈশ্বিক পুঁজির Eros - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনঅন্তর্বাসঃ গল্প - রানা সরকারআরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ২ - দআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarna

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

Sanhita Modak | ২৯ মার্চ ২০২৫ ১৮:৪৩541980

- এতো সুন্দর করে সহজ ভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ - স্যার।

Mrকুমুদি | 106.215.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২৫ ১১:৩৯541995

Mrকুমুদি | 106.215.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২৫ ১১:৩৯541995- খুব সুন্দর বোঝানো হয়েছে, অসাধারণ। এবার বইমেলায় এর বই চাই।

-

. | ৩০ মার্চ ২০২৫ ১২:০১541996

. | ৩০ মার্চ ২০২৫ ১২:০১541996 - এত জটিল বিষয়কে এত সহজ এবং মনোগ্রাহী করে লেখা অসম্ভব শক্ত কাজ। একটানা পড়ে ফেললাম। বিষয়টির ওপর অগাধ পান্ডিত্য এবং ভালবাসা না থাকলে একটিও কঠিন সমীকরণ না দিয়ে, কেবল সাধারন মানুষের ভাষায় পুরো ব্যাপারটা বোঝানো যে সে কর্ম নয়। সেই জাদু এই লেখার ছত্রে ছত্রে।

-

Asim Bhattacharyya | ৩০ মার্চ ২০২৫ ১২:১৬541997

- পুরোটা পড়ে মনে হচ্ছে যেন মাথাটা ঘুরছে

স্বাতী রায় | 2001:4490:4051:2dc3:fcbc:b405:87ef:***:*** | ১২ এপ্রিল ২০২৫ ০০:১৬542290

স্বাতী রায় | 2001:4490:4051:2dc3:fcbc:b405:87ef:***:*** | ১২ এপ্রিল ২০২৫ ০০:১৬542290- অসম্ভব অসম্ভব ভাল লেখা।

এই রকম বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা আরও পড়তে চাই .

-

Animesh Ray | ১২ এপ্রিল ২০২৫ ১৮:১২542308

- খুবই ভালো লাগলো। যদিও অনেকদিন আগের পড়া সাবজেক্ট, তাই কিছুটা অস্পষ্ট লাগছে।তবুও আপনার লেখনীর গুণে তা অনেকটাই বুঝতে পারছি।নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানাই।

Krishanu | 2405:201:800d:38ea:78fa:25fb:852d:***:*** | ১২ এপ্রিল ২০২৫ ১৯:১৬542310

Krishanu | 2405:201:800d:38ea:78fa:25fb:852d:***:*** | ১২ এপ্রিল ২০২৫ ১৯:১৬542310- দারূন , আরও এরম লেখা পড়তে চাই .

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।