- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-

গ্রাম-জীবন, লোকজীবন, প্রান্তিক জীবনের অন্তর্গর্ভের গম্ভীরা তাঁর লেখায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

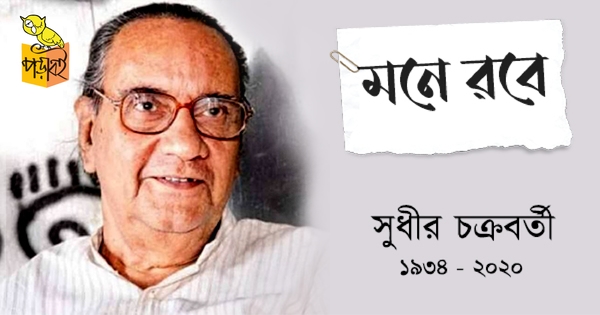

পড়াবই | মনে রবে | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ | ৪২৫৯ বার পঠিত | রেটিং ৪.৪ (৫ জন)  সুধীর চক্রবর্তী। প্রয়াত হলেন সম্প্রতি। অনন্য প্রাবন্ধিক। অসাধারণ বাগ্মী। তেমনই ছিলেন একজন চিরায়ত শিক্ষক, যে শিক্ষক স্নেহপ্রবণ, যে শিক্ষকের আশীর্বাদমুদ্রা সতত তাঁর ছাত্রদের মাথার উপরে। বিবিধ বিষয়ে তাঁর গভীর গবেষণা। প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বর সম্পর্কিত যে বোধগুলি লোকধর্মগুলি নুড়িপাথরের মতো পড়েছিল, সুধীরবাবু তর্জনী নির্দেশে দেখালেন, এই দ্যাখো, এগুলো রত্ন। লিখছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সুধীর চক্রবর্তী। প্রয়াত হলেন সম্প্রতি। অনন্য প্রাবন্ধিক। অসাধারণ বাগ্মী। তেমনই ছিলেন একজন চিরায়ত শিক্ষক, যে শিক্ষক স্নেহপ্রবণ, যে শিক্ষকের আশীর্বাদমুদ্রা সতত তাঁর ছাত্রদের মাথার উপরে। বিবিধ বিষয়ে তাঁর গভীর গবেষণা। প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বর সম্পর্কিত যে বোধগুলি লোকধর্মগুলি নুড়িপাথরের মতো পড়েছিল, সুধীরবাবু তর্জনী নির্দেশে দেখালেন, এই দ্যাখো, এগুলো রত্ন। লিখছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে ব্যক্তি-পরিচয়ের অনেক আগে থেকেই তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা। অন্তরঙ্গতা ব্যক্তির সঙ্গে নয়, বললাম তো, লেখার সঙ্গে। লেখাগুলি অতি আন্তরিক এবং আশ্চর্যরকম দ্রাব্য। একটা কঠিন বিষয়কে আশ্চর্য কৌশলে মলম-কোমল করে চিন্তা-চেতনায় মাখিয়ে দিতে পারেন। প্রথম কবে ওঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ঠিক মনে করতে পারছি না, কোন্ লেখাটির সঙ্গে, তাও মনে নেই। আনন্দবাজার পত্রিকা নাকি বারোমাস নাকি অনুষ্টুপ মনে নেই। কেবল মনে হয় সুধীরবাবুর লেখা দিয়েই দড়ি গোঁফ গজাল, সুধীরবাবুর লেখাতেই গোঁফ দাড়ি পাকল।

স্কুলজীবনেই অন্য এক প্রাবন্ধিকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ব্যক্তি-পরিচয় আদৌ নয়। বিনয় ঘোষকে আমি দেখিনি কোনোদিন। কিন্তু ওঁর লেখা অবাক করে দিত। ওঁর লেখার জন্যই ‘এক্ষণ’ কিনতাম। বিনয় ঘোষের প্রবন্ধগুলির মধ্যে পেতাম নগরজীবনের ইতিহাস, মধ্যবিত্ত মন তৈরি হবার খুঁটিনাটি, আর সুধীরবাবুর লেখায় গ্রাম-জীবন, লোকজীবন, প্রান্তিক জীবনের অন্তর্গর্ভের গম্ভীরা। লোকধর্মগুলির উৎপত্তি, বিবর্তন। আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে এঁরা উৎসাহী করে তুলেছিলেন, এঁদের প্ররোচনাতেই আমি সমাজজীবন সম্পর্কে, আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে, লোক ঐতিহ্য এবং লোকবিশ্বাস সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে পড়ি। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি আমরা বিনয় ঘোষকে হারিয়েছি, তখন আমার আঠাশ বছর বয়স। বল যায়, এরকম সময়েই সুধীর চক্রবর্তীকে পাই। বিনয় ঘোষের ভাষা আর সুধীর চক্রবর্তীর প্রবন্ধ ভাষা আলাদা, কিন্তু এই দুই ঘরানার প্রবন্ধই চিন্তা চাগিয়ে দেয়, মন জাগিয়ে দেয়। ওঁরা জানেন না, জানবার কথাও নয়, আমার আরও অনেক মনজাগানিয়া বাঙলি শিক্ষক আছেন, যেমন অতুল সুর, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পল্লব সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, তারাপদ সাঁতরা, আশীষ লাহিড়ী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বদরুদ্দিন উমর, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আরজ আলি মাতুব্বর, সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রমুখ। কিন্তু সুধীরবাবু কৌতুক মেশানো এত সহজ ভাষায় গভীর প্রসঙ্গে যেভাবে অনায়াস, সেটা অন্য কারও মধ্যে পাইনি। তপন মোহন রায়চৌধুরী বা সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় বৈদগ্ধ্য এসেছে কৌতুকে মাখা হয়ে, কিন্তু এঁরা কেউ এমন গভীর নির্জন পথের পথিক নন। আমি কোনো দোষ ও তুলনামূলক আলোচনায় যাব কেন, সুধীরবাবুর অনন্যতা প্রসঙ্গে অন্যদের কথাও এসে গেল।

সুধীরবাবুর লেখা বইয়ের সংখ্যা কত আমি জানি না। তবে এটুকু জানি যে, গৌণ ধর্ম এবং চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কিত বহু গবেষণাগ্রন্থ, বাংলা গান সম্পর্কিত বেশ কিছু বই, মৃৎশিল্প ও শিল্পী এবং কৃষ্ণনগর সম্পর্কিত বই, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবন নিয়ে বই, লালন ফকিরের জীবন নিয়ে লেখা, বাউল তত্ত্ব ও দর্শন, মারিফতি সাধনা, মেলা ও উৎসব নিয়ে একাধিক বই, রবীন্দ্রনাথের দর্শন নিয়ে, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে গানের ব্যবহার নিয়ে, আধুনিক কবিতা নিয়ে এবং আরও। একটা গল্পের বইও আছে সম্ভবত। ওঁর কিছু ‘আই উইটনেস’ লেখা, যা নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত, আখ্যানই হয়ে ওঠে। ওঁর সদর-মফস্বল, নির্বাস, পঞ্চগ্রামের কড়চা আমি পড়েছি। নিজের অভিজ্ঞতা যেভাবে পরিবেশন করেন, সেটা রসমাধুর্যে অন্য রূপ পায়। মৌমাছি ফুলের যে রস নিজের শরীরে টেনে নেয় (নেকটার), মধু নয় সেটা। মৌমাছি ফুলরসকে মধু বানিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে দান করে।

এতসব গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনা ছাড়াও সম্পাদনা করেছেন বাংলা দেহতত্ত্বের গান, প্রেমের কবিতা সংকলন, রবীন্দ্র মনন, ‘যৌনতা ও সংস্কৃতি’ নামের এক অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী সংকলন, ‘বুদ্ধিজীবীর নোটবই’ নামের আর একটি সংকলন, যার মধ্যে সংক্ষেপে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, আচার তত্ত্ব, ধর্মীয়, আলংকারিক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইত্যাদি যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে লিখিয়েছেন। ধরুন আপনি জানতে চান ‘ফনাফিল্লাহ’ কী। কিংবা ‘ডিসট্রাকশন’ বলতে কী বোঝায়, ‘জিনেটিক কোড’ কী ব্যাপার? বইটা খুলুন, পেয়ে যাবেন। এ ছাড়া সম্পাদনা করেছেন ‘ধ্রুবপদ’-এর মতো একটি পত্রিকা, যার প্রত্যেকটি সংখ্যাই সংরক্ষণযোগ্য। যখন ‘সদর-মফস্সল’ পড়েছিলাম, ১৯৯১ সাল বা ’৯২ সালে, আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলাম ওইসব রচনাগুলির মধ্যে ছোটোগল্প লুকিয়ে আছে। ‘ধর্ম-অধর্ম’ শিরোনামের নিবন্ধে খুঁজতে চেয়েছিলেন কোন্টা ধর্ম বা কোন্টা অধর্ম। কিছু উদাহরণ ছিল। প্রত্যেকটা উদাহরণ নিয়েই একটা করে ছোটোগল্প হতে পারত। বিচিত্র জীবন এবং জীবিকা বর্ণনা করতে গিয়েও উদাহরণ দিয়েছেন। সবই ছোটোগল্প হতে পারত।

যখন আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হল ওঁর, শ্রদ্ধাবোধের আড় ভেঙে কাছাকাছি কথা বলার মতো সম্পর্ক, আমি বলেছিলাম, আপনি গল্প লেখেন না কেন? উনি নিঃশব্দে হেসেছিলেন। বোধহয় বলতে চেয়েছেন, গল্প লেখাটা কি খুব প্রয়োজনীয়? আবার আমি বলেছিলাম, আমার লোভ হয় আপনার অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করে গল্প লিখে দিই। উনি বলেছিলেন আত্মসাৎ না করে আত্মস্থ করো। এবং অন্তত তিনটি গল্পের বীজ সুধীরবাবুর প্রবন্ধের ভিতরে পেয়েছি।

মধ্য এশিয়ান দেশে কাজ করে টাকা পাঠানোর পর গ্রামীণ সংসারের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সংক্রান্ত একটা প্রবন্ধই ‘ঝড়ের পাতা’ গল্পটির বীজ। ঢোঁড়া উপাখ্যান গল্পের একটি চরিত্র সাহেবধনী সম্প্রদায়ের। দুলালচাঁদ এবং ভাবের গান গল্পে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মানুষ উঠে এসেছে। বস্তুত কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়ায় দোলপূর্ণিমায় সতীমায়ের মেলায় একাধিকবার গিয়েছি নিজের অভিজ্ঞতার জন্য। আত্মসাৎ না করে আত্মস্থ করার জন্য। ওঁর বইগুলো পড়েই আমি বিভিন্ন মেলায় গিয়েছি এবং অন্য দৃষ্টিতে মেলা দেখেছি। কলেজজীবনের প্রথম দিকে জয়দেবের মেলায় প্রথম গিয়েছি পৌষ সংক্রান্তিতে। এর পরেও কয়েকবার। ‘গভীর নির্জন পথে পড়ার পর বাউল গানের মর্ম বুঝতে পারলাম কিছুটা। বাউল গানগুলি অন্যভাবে দেখা দিল। জয়দেবের মেলাতেও গিয়েছি কয়েক বার। মেলাটাও অন্য চোখে দেখলাম। প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বর সম্পর্কিত যে বোধগুলি লোকধর্মগুলি নুড়িপাথরের মতো পড়েছিল, সুধীরবাবু তর্জনী নির্দেশে দেখালেন, এই দ্যাখো, এগুলো রত্ন। এখনও বই হিসেবে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু দুটো শারদসংখ্যায় লেখা একটা উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বলাহাড়ি সপ্রদায়ের এক নারী। সুধীরবাবুর লেখা থেকে অনেক উপাদান নিয়েছি, উনি এটা জানেন।

১৯৯৫ সাল নাগাদ সুধীরবাবু আমাকে বলেছিলেন, তোমার কথা মতো একটা প্রায় গল্পের বই লিখে ফেলেছি। পঞ্চগ্রামের কড়চা এই সময় থিমা থেকে নির্বাস নামে একটি বই বের হয়। গল্পের বই বলা যেতেই পারে। তবে সুধীরবাবু ঠিক গল্প বলতে চাননি। এই বইটির ভূমিকা তিনিই লিখেছেন। কিছুটা উদ্ধৃত করি—“এই বইয়ের সাতটি রচনা একটা অন্য পরিচয় দাবি করছে। যদি বলা হত গল্প ভাঙা গল্প—কিংবা গল্প ভাঙার গল্প তাতে সবটা বোঝানো যেত না। তবে কি অন্যায়? তাও না পুরোপুরি। সব ক-টি রচনার মধ্যে একটা অলক্ষ্য দর্শন ধরা পড়বে না কি অনুকম্পায়ী সৎ পাঠকের মননে?...আসলে অন্যরকম কিছু বলতে চাওয়া এই রচনাগুলি অন্যভাবেও লেখা। সব লেখককেই যে বিন্যাসে প্রথাগত ব্যাকরণ মানতে হবে তা তো নয়। সমাজের ও সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই মাঝে মাঝে মহাভারতের একটু অশুদ্ধতা ভালো।” তিনি এই ধরনের লেখাগুলিকে আপাতকাহিনিও বলেছেন কখনও। ওঁর একটা বই আছে, আমি পড়িনি, নাম ‘আখ্যানের খোঁজে’। নিশ্চয়ই দারুণ কিছু হবে।

ওঁর বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জনেন কী অসাধারণ বাগ্মী তিনি। মূল বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় মিশিয়ে নিয়ে লক্ষ্যের দিকে যেতেন। মূল নদীতে যেমন বিভিন্ন উপনিদী থাকে, তেমন করেই ওঁর বক্তৃতার লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য।

প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসপন্ন মানুষটি ভালোবসতেন কমবয়সিদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। কৃষ্ণনগরে ওঁর একটা ‘ঠেক’ ছিল। নিয়মিত আড্ডা মেরেছেন বহুদিন।

আকাশবাণীতে উনি প্রায়ই আসতেন। বলতেন, একটু আড্ডা দিতে এলাম। তোমার কাজের অসুবিধে হবে? তরুণ কবি-লেখকদের কথা বলতেন, জানতে চাইতেন। আমি দু-তিনজন কবি-লেখককে জানি, যাঁদের লেখা নিয়ে তিনি বড়ো পত্রিকার সম্পাদকদের টেবিলে নিয়ে গিয়েছেন, ক্রমে তাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন। তরুণ প্রকাশকদের বই দিয়েছেন। কোনো স্বার্থ ছিল না এসব কাজে, শুধু ভালোবাসা ছিল। উনি মানুষকে ভালোবাসতেন বলেই প্রান্তিকজনের অন্তরঙ্গ কথা লিখেছেন। দেখিয়েছেন তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষের অন্তর্লীন শিক্ষা, যা ডিগ্রিধারীদের নেই। ‘চালচিত্রের চিত্রলেখা’ বইটিতে এক চালচিত্রকর যখন মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, বরাহ অবতার, বামন অবতার হয়ে কৃষ্ণে পৌঁছে যান, এবং ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সঙ্গে কীভাবে শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব তত্ত্ব মিশে যায়। সেইসব সামান্য মানুষদের অসামান্যতাকে তুলে ধরেন, আবার একইভাবে তুলে ধরেন তরুণ লেখক ও গবেষকদের কথা। ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, সোমব্রত সরকার, লীনা চাকী সবার কাজকর্মের সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, এবং সপ্রশংস ছিলেন।

তিনি একজন সর্বজনীন স্যার। চিরায়ত শিক্ষক, যে শিক্ষক স্নেহপ্রবণ, যে শিক্ষকের আশীর্বাদ মুদ্রা সতত তাঁর ছাত্রদের মাথার উপরে।

এই মানুষটির কলম একমাস আগে পর্যন্ত সচল ছিল। এই কলম থেমে গেল। এই ক্ষতির চেয়েও বড়ো ক্ষতি একজন বড়োমাপের মানুষ চলে গেলেন, যে মানুষ ক্রমশ বিরল। আমাদের আত্মিক এবং বৌদ্ধিক জগতের বিরাট ক্ষতি। আমাদের হা-হুতাশ থেকে আগামীতে আর-একজন সুধীর চক্রবর্তীর থেকে এই শতব্দীতে আর-একজন সুধীর চক্রবর্তী আসুক, এটাই চাওয়া। এটাই কামনা।

গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার

এই বিভাগের লেখাগুলি হোয়াটসঅ্যাপে পেতে চাইলে এখানে ক্লিক করে 'পড়াবই'এর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

Dipankar Dasgupta | ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:০৭101272

অসাধারণ স্মৃতিচারণা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য। খুব ভালো লাগল।

লতা ভট্টাচার্য ৷ | 2405:201:8011:f002:44b9:f10:e005:***:*** | ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ১৪:৫৬101289

লতা ভট্টাচার্য ৷ | 2405:201:8011:f002:44b9:f10:e005:***:*** | ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ১৪:৫৬101289আমার শ্রদ্ধেয় স্যার ৷ অসাধারণ শিক্ষক ৷ অনন্য বাগ্মীতা ৷

-

Prativa Sarker | ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ১৫:১৮101290

যথাযথ এবং অকপট শ্রদ্ধার্ঘ ! খুব ভালো লাগল।

নির্জন | 2a0b:f4c1::***:*** | ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ১৬:২২101295

নির্জন | 2a0b:f4c1::***:*** | ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ১৬:২২101295- মেহেরপুরে বলরামীদের ইন্টারভিউ নিয়ে চলে যাব কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়াতে লালনশাহ ফকিরের সমাধিপ্রাঙ্গনে-- চেষ্টা করব লালনগীতির প্রকৃত সুরের সন্ধান করতে। কিন্তু আপাতত অশ্বিনী মোক্তার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। রাতটা কাটিয়ে অন্য একটা ডেরার খোঁজ করব। ইতিমধ্যে আশঙ্কাময় সন্ধে নেমে এল। চরাচর শান্ত স্তব্ধ-- চারদিক অন্ধকার। জ্বলছে একটা হ্যারিকেন। প্রচণ্ড গরম লাগছে। খানিক পরে অশ্বিনীবাবু খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। পাশাপাশি দুটো আসন পাতা। লণ্ঠনের আলোয় দেখছি দুথালা খাদ্য ও ব্যঞ্জন। এঁরা কি নিঃসন্তান? তাই কি এত চাপা গুমোট? বাড়ির গিন্নি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি খেতে খেতে খানিকটা হতভম্ব হয়ে বললাম, 'উনি কাঁদছেন কেন?'মাথা নিচু করে অশ্বিনীবাবু বললেন, 'মুক্তিযুদ্ধ মিটে গেলে এখানে ফিরে আসি। না এলেই ভালো হত। কিন্তু কী করব? ওকালতিতে আমার নামযশ পসার ছিল, এখনও আছে। কিন্তু দেশটা বদলে গেছে, সেটা বুঝিনি। তাই আমার মেয়ে দুটো বেহাত হয়ে গেল।'--সে কী? কী করে?--ওরা দুজনেই কলেজে পড়ত। দেখতে-শুনতে বেশ ভাল। সেটাই কাল হল। মাস তিন-চার আগে এক রোববার সকালে স্থানীয় দুটি মুসলিম ছেলে আমাদের বাড়ি এসে বলল, 'আমরা দুই বন্ধু আপনার মেয়ে দুটিকে শাদি করতে চাই।' আমার গিন্নি তো সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে ঘরে গিয়ে মেয়ে দুটোকে জাপটে ধরে কাঁদতে লাগল। আমি একেবারে হতবুদ্ধি। ছেলে দুটোকে চিনতাম। একজন ব্যবসায়ী, আরেকজন প্রাইমারি টিচার। তারা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল, তাদের কথামতো বিয়ে দেওয়াই ভালো, নইলে কেড়ে নিয়ে যাবে। কিছু করতে পারিনি মাস্টারমশাই। বিয়েটা দিতেই হয়েছে। মেয়েরা এখন ধর্মান্তরিত মুসলিম। সম্পর্ক আছে, আসে যায়, এমনি ভালই আছে। জামাইরাও আসে। কিন্তু কী জানেন? গৃহদেবতা নেই, ঠাকুরঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, মেয়ে দুটোকেই ধর্মত্যাগ করতে হল, এর যে কত দুঃখ-- সে আপনি বুঝবেন না। আমার স্ত্রী কপালে করাঘাত করেন, আমি কোন মুখে সান্ত্বনা দেব?দেখা না-দেখায় মেশা, সুধীর চক্রবর্তী।প্রতিদিন রোববার, ২৬শে জুন, ২০১১।

-

মেহেদী হাসান অর্পণ | ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:৩৪101304

অতল শ্রদ্ধা।

-

Anath Bandhab Sahoo | ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ ১৫:৫৩101316

ওঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় 'দেশ'-এর পাতায়। লেখার মধ্যেই দেখেছি অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিব্যক্তির প্রকাশ।

সেই মহান ব্যক্তিত্বের স্মরণে এই লেখাটিও অপূর্ব, এক অনবদ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)

(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... kk, Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... dc, albert banerjee)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।