- হরিদাস পাল আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

-

হিগস বোসনের গল্প - ১

অনির্বাণ কুণ্ডু লেখকের গ্রাহক হোন

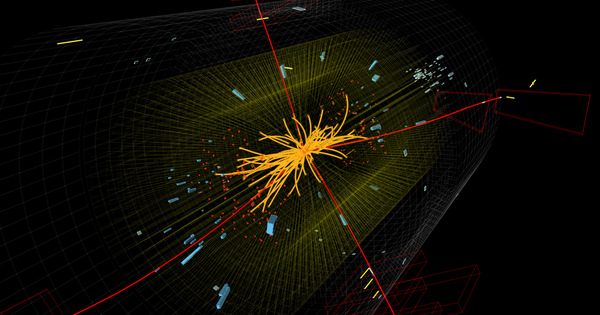

আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ২৩৬৫ বার পঠিত | রেটিং ৪.৯ (৮ জন) - ফিজিক্স ক্লাস - ১ | ফিজিক্স ক্লাস - ২ | ফিজিক্স ক্লাস - ৩ | ফিজিক্স ক্লাস - ৪ | ফিজিক্স ক্লাস - ৫ | ফিজিক্স ক্লাস - ৬ | ফিজিক্স ক্লাস - ৭২০১২ সালের চৌঠা জুলাই সার্নের বিজ্ঞানীরা হিগস বোসন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে হিগস বোসন নিয়ে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই লেখাটি সেই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছিল, তার জন্যে সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তারপরে প্রায় এক যুগ, অর্থাৎ বারো বছর কেটে গেছে। হিগস বোসনের আবিষ্কার এখন কণা পদার্থবিদ্যার পাঠ্যবইয়ে জায়গা করে নিয়েছে। লেখাটি যতদূর পারা যায়, অপরিবর্তিত রাখা হল। কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ গেছে, কিছু নতুন তথ্য ঢুকেছে। বাঁকা হরফ বা ইটালিক্সে যা লেখা হয়েছে, সেগুলো নতুন সংযোজন।

১  এই গল্পটা শুরু করা যেতে পারে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলকে দিয়ে। ইনি স্কটল্যান্ডের মানুষ। উনিশ শতকের এই বিজ্ঞানীর কথা বিজ্ঞানের ছাত্ররা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জগতে যাঁদের আসন একেবারে প্রথম সারিতে ইনি তাঁদের অন্যতম। তা এই ভদ্রলোক হঠাৎ এত বিখ্যাত কেন, যে পৃথিবীর সর্বকালের দশজন সেরা পদার্থবিজ্ঞানীর মধ্যে তাঁর নাম থাকবে?

এই গল্পটা শুরু করা যেতে পারে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলকে দিয়ে। ইনি স্কটল্যান্ডের মানুষ। উনিশ শতকের এই বিজ্ঞানীর কথা বিজ্ঞানের ছাত্ররা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জগতে যাঁদের আসন একেবারে প্রথম সারিতে ইনি তাঁদের অন্যতম। তা এই ভদ্রলোক হঠাৎ এত বিখ্যাত কেন, যে পৃথিবীর সর্বকালের দশজন সেরা পদার্থবিজ্ঞানীর মধ্যে তাঁর নাম থাকবে?

অনেক উঁচুমানের কাজের সঙ্গে ম্যাক্সওয়েলের নাম জড়িয়ে আছে, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো খ্যাতি তড়িৎ ও চুম্বকের ধর্ম নিয়ে কাজের জন্য। তাঁর আগেও অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী তড়িৎ এবং চুম্বকের ধর্ম নিয়ে অনেক কাজ করে এসেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় দু-জনের নাম – মাইকেল ফ্যারাডে এবং আঁদ্রে-মারি অ্যাম্পিয়ার। ফ্যারাডে আর অ্যাম্পিয়ার আলাদাভাবে দেখিয়েছিলেন, যে, কোনো বর্তনীতে তড়িৎ চললে তার চারপাশে একটা চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়, আবার চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে সাধারণ একটা তারের বর্তনী ফেলে রাখলে তাতে তড়িতের প্রবাহ দেখা যায়। অর্থাৎ, তড়িৎ এবং চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে কিছু সম্পর্ক আছে। এই ঘটনা দুটো ব্যাখ্যা করার জন্যে দুই বিজ্ঞানী আলাদা করে দুটো সূত্রও দিয়েছিলেন। এদের আমরা এখন ফ্যারাডের সুত্র এবং অ্যাম্পিয়ারের সূত্র বলে জানি।

এর বাইরে আরো দুটো সূত্র ছিল। একটা দিয়েছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী শার্ল-অগুস্তাঁ দ কুলম্ব। কোনো জায়গায় কিছু তড়িৎ আধান বা চার্জ ফেলে রাখলে তার চারপাশে কী হবে তাই নিয়ে। মনে রাখতে হবে, যে, আধান চললে তবেই তড়িৎপ্রবাহ হয়, আর প্রবাহ হলে তবেই চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়—একই জায়গায় বসে থাকা স্থির আধান চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করতে পারে না। দ্বিতীয় সূত্রটার কোনো নাম কেউ কখনো দেয়নি, কিন্তু এর মূল বক্তব্য হল – চুম্বকের দুই মেরুকে কখনো আলাদা করা যায় না, যত ছোটো চুম্বকই নেওয়া হোক না কেন, তাতে সবসময়েই উত্তর আর দক্ষিণ মেরু একসঙ্গে পাওয়া যাবে।

ম্যাক্সওয়েল ল্যাবরেটরিতে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে গেলেনই না। শুধু অঙ্ক কষে দেখালেন, যে, এই চারটে সূত্র একসঙ্গে সত্যি হতে পারে না, এদের মধ্যে একটা বড় রকম গাণিতিক অসঙ্গতি আছে। কিন্তু চারটে সূত্রই তো পরীক্ষা করে পাওয়া? ম্যাক্সওয়েল বললেন, তা হোক, কিন্তু অসঙ্গতি আছেই—সেটা সাধারণ পরীক্ষায় ধরা পড়বে না, তার জন্যে আরো সূক্ষ্ম পরীক্ষা লাগবে। কোথায় গোলমাল সেটাও তিনি দেখিয়ে দিলেন—অ্যাম্পিয়ারের সূত্রে। এই সূত্রটাকে তিনি সংশোধন করলেন, তারপরে আর কোনো অসঙ্গতি রইল না। পরে পরীক্ষায় তাঁর সংশোধন যে অভ্রান্ত—তারও প্রমাণ পাওয়া গেল।

এর জন্যেই? শুধু এইটুকুর জন্যেই তাঁকে আমরা এত বড় বিজ্ঞানী বলে মেনে নেব? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আরো একটু গভীরে। ম্যাক্সওয়েল দেখিয়েছিলেন, যে, তড়িৎ আর চৌম্বক – এ দুটো বল আসলে আলাদা জিনিসই নয়, এরা একই বলের দুটো আলাদা প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ তিনি দুটো আলাদা বলকে একসঙ্গে মেলালেন। এদের আমরা এখন তড়িৎচৌম্বক বল বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বলি। আরো একটা জিনিস এই অঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল। কোনো জায়গায় তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র থাকলে তা একটা তরঙ্গ বা ঢেউয়ের জন্ম দেয়। ম্যাক্সওয়েল দেখালেন, যে, এই তরঙ্গের বেগ আলোর বেগের সঙ্গে সমান। অর্থাৎ আলো খুব সম্ভবত তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ।

কিং'স কলেজে ম্যাক্সওয়েলের সূত্রের স্মারক: Lourakis

তড়িৎ, চুম্বক, আর আলো – তিনটে জিনিসকে একসঙ্গে জুড়ে ম্যাক্সওয়েল একটা নতুন রাস্তা খুলে দিলেন। যাদের আমরা আলাদা আলাদা বল হিসেবে দেখি, তারা কি সত্যিই আলাদা, নাকি একই বলের বিভিন্ন রকম চেহারা? এই প্রশ্নের জবাব তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের তাড়া করে বেড়িয়েছে, এখনও বেড়াচ্ছে। ম্যাক্সওয়েলের সময় অবশ্য মাত্র দুটো বলের কথাই জানা ছিল – তড়িৎচৌম্বক আর মহাকর্ষ। এদের দীর্ঘদিন ধরে মেলাবার চেষ্টা হয়েছে, অনেকেই করেছেন—এমনকি আইনস্টাইন পর্যন্ত—কেউই সফল হননি। ম্যাক্সওয়েলের পরে আরো দু-খানা বলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এই দুটো বলের একটার নাম উইক ফোর্স (বাংলায় ‘দুর্বল বল’, কিন্তু এটা কেমন যেন বিরোধাভাস অলঙ্কার বা অক্সিমোরনের মত শোনায়—‘ক্ষীণ বল’ বলা যেতে পারে)। এটার সঙ্গে আমাদের একটু ভালোরকম পরিচয় দরকার। তেজস্ক্রিয়তার কথা আমরা বিজ্ঞানের বইতে পড়েছি, কোনো কোনো পরমাণু নিজে থেকেই ভেঙে অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই তেজস্ক্রিয়তার ফলে বিটা কণা নামে একরকম জিনিস বেরিয়ে আসে, তারা আসলে ইলেকট্রন। কিন্তু ইলেকট্রনের তো আধান আছে, সেটা এলো কোত্থেকে? তেজস্ক্রিয়তার ফলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে নিউট্রন আছে, তার থেকে প্রোটন তৈরি হয়, আর আধান সমান রাখার জন্যে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। সঙ্গে আরো কিছু বেরোয়। যে বল এই ঘটনাটা ঘটায়, সেটাই ক্ষীণ বল।

দ্বিতীয় নতুন বলটার নাম স্ট্রং ফোর্স (আবারও, বাংলায় ‘সবল বল’ কথাটা কেমন যেন শোনায়, মুশকিল হল পরিভাষার ক্ষেত্রে বাংলা এখনও বেশ দুর্বল; এটাকে ‘পীন বল’ বলা যাক, যদিও খুব জুৎসই হল না)। প্রোটন ও নিউট্রন যে মৌলিক কণা নয়—তা আমরা এখন জানি। কোয়ার্ক নামে একরকম মৌলিক কণা দিয়ে এরা তৈরি। খুব সহজভাবে বলতে গেলে, এক একটা প্রোটন বা নিউট্রনের মধ্যে থাকে তিনটে করে কোয়ার্ক। এদের একসঙ্গে আটকে রাখে স্ট্রং ফোর্স। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনকে একসঙ্গে আটকে রাখার জন্যেও স্ট্রং ফোর্সই দায়ী।

তা, এখনো পর্যন্ত এই চারখানা বলের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত করে জানি। গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, যে, পঞ্চম একরকম বলের সন্ধান পাওয়া গেছে—যে বল ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশকে আরো জোরে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। এটা আপাতত আমাদের কাজে লাগবে না, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা আর কোনো আলোচনা করব না।২ এই গল্পটা স্বয়ং নিউটন সাহেবকে দিয়েও শুরু করা যেতে পারে। বস্তুর ভর কাকে বলে, তার একটা ধারণা তিনিই দিয়ে গেছেন। সোজা কথায় বলতে গেলে, ভর হল কোনো বস্তুর জড়তার পরিমাপ। যার ভর যত বেশি তার জড়তাও তত বেশি। অর্থাৎ তাকে নাড়াতে গেলে তত বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে। অন্যভাবে বললে, যার জড়তা যত বেশি, একই দূরত্ব পেরোতে তার বেশি সময় লাগবে।

আইনস্টাইন আর এক ধাপ এগোলেন। তিনি বললেন, যে, কোনো জায়গায় ভর থাকলে, তা সেই জায়গার দেশ ও কালের জ্যামিতিকে দুমড়ে দেয়—অনেকটা একখণ্ড টান করা রবারের ওপর লোহার বল রাখলে যেমন টোল পড়ে—সেইরকম। এই দোমড়ানো দেশকালের মধ্যে দিয়ে কোনো বস্তু সরলরেখায় চললেও আমাদের চোখে তার চলার পথটা বাঁকা লাগে, আমরা বলি বস্তুটার ওপর ওই ভরের মহাকর্ষের টান কাজ করছে। অর্থাৎ ভর কাকে বলে, ভর কী কী করতে পারে – সবই বোঝা গেল, কিন্তু আসল জিনিসটাই বোঝা গেল না।

দোমড়ানো দেশকালের কাল্পনিক ছবি: সূত্র

ভর জিনিসটা এলো কোত্থেকে? ইলেকট্রন, প্রোটন, আপনি, আমি – সবারই তো ভর আছে, নানারকম যন্ত্র দিয়ে মাপাও হয়, সেই ভরটা দিলো কে? ‘ভগবান দিয়েছেন’ বলতে পারলে সমস্যা চুকে যেতো, কিন্তু ওই ব্যাখ্যাটা বিজ্ঞানীদের চলবে না। সুতরাং, এই প্রশ্নটাও তাঁদের তাড়িয়ে বেড়ালো। এই লেখাটায় আমরা শুধু মৌলিক কণার ভর কী করে এলো – সে সম্পর্কে বলব; প্রোটন বা নিউট্রন মৌলিক কণা নয়, তাদের ভর কী করে এলো জানতে গেলে আরেকটু অন্যরকম অঙ্ক কষতে হবে।৩ সত্যেন্দ্রনাথ বসু মশাইকে দিয়েও এই গল্পটা শুরু করলে খারাপ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এমন এক দেশে জন্মেছিলেন, যে, সেখানকার লোকে তাঁর কাজ সম্পর্কে এক বিন্দু না জেনেও তাঁকে আইকন বানিয়ে দেবার আগে দু-বার ভাবে না। ইউরোপে জন্মালে বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আরো বেশি স্বীকৃতি পেতেন, হয়তো নোবেল পুরস্কারও পেতেন, কিন্তু হিরো-বুভুক্ষুর দল তাঁকে নিয়ে এমন উৎকট মাতামাতি করত না (কতটা উৎকট তার পরিচয় পরে দেব)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক কী করেছিলেন?

আলো যে একরকম তরঙ্গ—সে কথা আগে বলেছি। আলোর আরো নানারকম জাতভাই আছে – তাপ, রেডিও, অতিবেগুনি, এক্সরশ্মি, গামারশ্মি – এদের সবাইকেই একসঙ্গে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বলে। তরঙ্গকে মাপা হয় তার দৈর্ঘ্য দিয়ে, অর্থাৎ, একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে পরের ঢেউয়ের মাথা পর্যন্ত দূরত্ব। বিভিন্ন জাত হয় শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তফাতে। চোখে যে আলো দেখতে পাই, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল ৫০০ ন্যানোমিটার মতন। এক ন্যানোমিটার: এক মিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম, তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরো বাড়ালে তাপ, রেডিওতরঙ্গ; কমালে অতিবেগুনি, গামারশ্মি, ইত্যাদি।

তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালী: সূত্র - উইকি

কোনো জিনিসকে গরম করতে থাকলে তার থেকে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বেরোয়। এর জন্যেই কামারশালায় লোহা গরম করলে প্রথমে লাল আর তারপর সাদা হয়ে ওঠে। এইরকম তরঙ্গ বেরোনোকে বলে বিকিরণ। একটা সম্পূর্ণ কালো বস্তুকে গরম করলে তার থেকে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো কতটা বিকীর্ণ হবে—যাকে আমরা বর্ণালী বলি—সেটা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বের করেছিলেন। মুশকিল হল, যে, কোনো তত্ত্ব দিয়েই এই বর্ণালীর চেহারাটা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯০০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী মাক্স প্লাঙ্ক বললেন, আমরা যদি ধরে নিই — আলো বিকীর্ণ হয় তরঙ্গের আকারে নয়, ছোটো ছোটো শক্তির প্যাকেটের আকারে, তাহলে এই বর্ণালীটার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এক একটা প্যাকেটে কতটা শক্তি থাকবে, তা নির্ভর করে ওই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপরে—তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে শক্তি কমবে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমলে শক্তি বাড়বে। মজার কথা হল, এদের অনুপাতটা সব সময় একই থাকে—বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন, একে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলে। মোদ্দা কথায়, লাল আলোর প্যাকেটের শক্তি কম, গামারশ্মির প্যাকেটের শক্তি অনেক বেশি। আলোর এই প্যাকেট বা কণাকে আমরা ফোটন বলি (তার মানে কি আলোর তরঙ্গতত্ত্ব পুরো বাতিল হয়ে গেল? মোটেই না। কখনো সে তরঙ্গ আবার কখনো কণা। শুধু আলো নয়, সবকিছুই এই রকম দুই সত্তাবিশিষ্ট। কিন্তু সে আরেক মজার গল্প)।

ফোটন হঠাৎ এই রকম একটা অদ্ভুত সূত্র মেনে চলে কেন—তার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যে—সে কথাটার উত্তর দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। মূল কথাটা হল, দুটো ফোটনের শক্তি যদি এক হয়, তাহলে কোনোভাবেই তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়। যদি আলাদা করা সম্ভব হত, তাহলে এক জায়গায় অনেকগুলো ফোটন রাখলে তারা কীভাবে থাকত – সেই হিসেবটা বহুদিন আগে ম্যাক্সওয়েল (আবার সেই ম্যাক্সওয়েল!) ও লুডভিগ বোলৎজমান দিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে আমরা এখন ম্যাক্সওয়েল-বোলৎজমান সংখ্যায়ন বলি। সত্যেন্দ্রনাথ আর একটা নতুন রকম সংখ্যায়ন দিলেন, যাদের আলাদা করা যায় না তাদের জন্যে। পরে আইনস্টাইন এটাকে আরো একটু ঘষামাজা করে, আরো অন্যান্য জায়গায় লাগিয়ে দেখান—এই হিসেবটার নাম বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন।

এখানে আর একটা কথা একটু বলার আছে। শুধু যে দুটো ফোটনকে আলাদা করা যায় না তা-ই নয়, দুটো ইলেকট্রনকেও আলাদা করা যায় না। কিন্তু ফোটন আর ইলেকট্রনের চরিত্রে একটু প্রভেদ আছে। একইরকম দুটো বা তার বেশি ফোটনকে এক জায়গায় রাখলে তারা কোনো আপত্তি করে না, দিব্যি ভদ্রলোকের মত একসঙ্গে থাকে। দুটো একরকমের ইলেকট্রনকে এক জায়গায় কোনোভাবেই রাখা যায় না, বনস্পতি না হলেও তারা নিজেদের মধ্যে ব্যবধান রাখে। প্রোটন, নিউট্রন, নিউট্রিনো – এরাও ইলেকট্রনের মতনই অহঙ্কারী। এদের জন্যে আলাদা একটা হিসেব আছে, সেটা দিয়েছিলেন ইতালিয়ান বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী পল ডিরাক। এঁদের নামানুসারে এই হিসেবটাকে ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন বলে। ইলেকট্রনের মতন যে সব কণা এই সংখ্যায়ন মেনে চলে, তাদের বলি ফের্মিয়ন; আর ফোটনের মতন যারা বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন মেনে চলে, তাদের বলি বোসন। যত রকম মৌলিক কণা আছে, তারা সবাই এই দুটো গোত্রের যে কোনো একটায় পড়ে।৪ অণুপরমাণুর রাজ্যে আমাদের চেনা নিয়ম খাটে না। ক্রিকেট বল যে নিয়ম মেনে চলে, ইলেকট্রনের বেলায় সে নিয়ম খাটাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। সেখানে যে নিয়ম খাটে তার নাম: কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কোয়ান্টাম মেকানিক্স ঠিক কীভাবে কাজ করে—তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে আজও একমত হতে পেরেছেন তা নয়—এখনও নানারকম তর্কবিতর্ক চলে। কিন্তু একটা বিষয়ে কারোই সন্দেহ নেই—সেটা হল, যে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স কাজ শুধু করে না, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কাজ করে। বেড়াল যদি ইঁদুর ধরতে পারে তাহলে বেড়ালের রং নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে—অন্তত আমাদের বেশিরভাগেরই চলে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দর্শনের পথ অনেক খানাখন্দে ভরা, সেটা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে কাজ আমাদের করতেই হবে, কারণ ইলেকট্রন, ফোটন, কোয়ার্ক – সকলেই তো ওই নিয়মই মেনে চলে। আপনি যদি ঠিক করেই রাখেন, যে, এটা ভারি শক্ত জিনিস, কিছুতেই আপনি এটার মধ্যে ঢুকবেন না, তাহলে এখান থেকেই ক্ষান্ত দেওয়া ভালো। আর যদি সাহস করে আর একটু এগোতে পারেন, তাহলে ইন্টারেস্টিং কিছু পাওয়াও যেতে পারে।

প্রথমেই অবশ্য একটা ধাক্কা খেতে হবে মহাকর্ষের ব্যাপারে। মহাকর্ষ বলের কোনো কোয়ান্টাম তত্ত্ব নেই। নেই মানে, বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত বের করে উঠতে পারেননি। গত প্রায় একশো বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তবুও পারেননি। আর যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁরা কেউ হেঁজিপেজি নন, সকলেই প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী। একসময় মনে করা হয়েছিল, স্ট্রিং থিওরি থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, কিন্তু সে আশাও এখন অনেকেই ছেড়ে দিয়েছেন, স্ট্রিং থিওরির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে আর মনে হচ্ছে না। যাই হোক, যা নেই তা নিয়ে আর দুঃখ করে কী হবে? ভাগ্য ভালো যে মৌলিক কণার জগতে মহাকর্ষের প্রভাব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, নইলে ভারি মুশকিলে পড়তে হত। আধখানা কোয়ান্টাম আর আধখানা সনাতন, অর্থাৎ অকোয়ান্টাম, এভাবে কাজ করা যায় নাকি?

তড়িৎচুম্বকীয় বলের কথায় আসি। কোয়ান্টাম তত্ত্ব বাদ দিয়েও এর চমৎকার একটা চেহারা আছে, ম্যাক্সওয়েলের দেওয়া। অবশ্যই একা ম্যাক্সওয়েলের নয়, গোড়াতেই সে কথা বলেছি – কিন্তু অন্তিম রূপটা যে হেতু তিনিই দিয়েছিলেন, তাই একে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বই বলা হয়ে থাকে। এই তত্ত্বে কোনো ফোটন নেই, আছে শুধু তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। একে আমরা সনাতনী তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব বা ক্লাসিকাল ইলেকট্রোডায়নামিক্স বলে থাকি। কিন্তু এর একটা কোয়ান্টাম অবতারও আছে। সেখানে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের জায়গা নেয় আলোর কণা, ফোটন। এই কোয়ান্টাম তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব—ইংরেজিতে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স বা সংক্ষেপে কিউইডি—এর সম্পর্কে দুচারটে কথা বলতেই হয়। কিউইডি একদিনে আসেনি, কোনো একজন বিজ্ঞানীর একার চেষ্টাতেও নয়। ১৯৪৭ সালে, প্রধানত রিচার্ড ফাইনম্যান এবং জুলিয়ান শুইংগার কিউইডির মূল চেহারাটা দাঁড় করান। দু-জনের রাস্তাটা অবশ্য একটু আলাদা ছিল। তখন জানা ছিল না—পরে জানা গেছে—১৯৪৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানে বসে সিন-ইতিরো তোমোনাগা প্রথম কিউইডি দাঁড় করিয়েছিলেন। ফাইনম্যান, শুইংগার, এবং তোমোনাগা, তিনজনেই পরে নোবেল পুরস্কার পান। ফ্রিম্যান ডাইসন দেখান, যে, এই তিনজনের তত্ত্বই একই কথা বলে। ডাইসনের প্রমাণে সামান্য একটু ফাঁক ছিল, সেটা পূরণ করেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের এক তরুণ বিজ্ঞানী, যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয়, কিন্তু দেশভাগের পরে পাকিস্তানী নাগরিক। এঁর নাম আবদুস সালাম। এঁদের সবার চেষ্টায় যে জিনিসটা দাঁড়াল, মানুষের ইতিহাসে তার চেয়ে নিখুঁত তত্ত্ব কেউ কখনো দেখেনি। নিখুঁত মানে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে যা পাওয়া গেল, তত্ত্বের সঙ্গে তার এত চমৎকার মিল। সেইজন্যে কিউইডিকে বিজ্ঞানীরা আদর্শ তত্ত্ব বলে মনে করেন।

এই কোয়ান্টাম তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব—ইংরেজিতে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স বা সংক্ষেপে কিউইডি—এর সম্পর্কে দুচারটে কথা বলতেই হয়। কিউইডি একদিনে আসেনি, কোনো একজন বিজ্ঞানীর একার চেষ্টাতেও নয়। ১৯৪৭ সালে, প্রধানত রিচার্ড ফাইনম্যান এবং জুলিয়ান শুইংগার কিউইডির মূল চেহারাটা দাঁড় করান। দু-জনের রাস্তাটা অবশ্য একটু আলাদা ছিল। তখন জানা ছিল না—পরে জানা গেছে—১৯৪৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানে বসে সিন-ইতিরো তোমোনাগা প্রথম কিউইডি দাঁড় করিয়েছিলেন। ফাইনম্যান, শুইংগার, এবং তোমোনাগা, তিনজনেই পরে নোবেল পুরস্কার পান। ফ্রিম্যান ডাইসন দেখান, যে, এই তিনজনের তত্ত্বই একই কথা বলে। ডাইসনের প্রমাণে সামান্য একটু ফাঁক ছিল, সেটা পূরণ করেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের এক তরুণ বিজ্ঞানী, যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয়, কিন্তু দেশভাগের পরে পাকিস্তানী নাগরিক। এঁর নাম আবদুস সালাম। এঁদের সবার চেষ্টায় যে জিনিসটা দাঁড়াল, মানুষের ইতিহাসে তার চেয়ে নিখুঁত তত্ত্ব কেউ কখনো দেখেনি। নিখুঁত মানে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে যা পাওয়া গেল, তত্ত্বের সঙ্গে তার এত চমৎকার মিল। সেইজন্যে কিউইডিকে বিজ্ঞানীরা আদর্শ তত্ত্ব বলে মনে করেন।

এখানে অনেকে একটু গলা খাঁকারি দেবেন। স্বয়ং পল ডিরাকও দিতেন। তার কারণ কিউইডি-র অঙ্ক মোটেই দুই আর দুইয়ে চার করার মত নয়। এখানে বেশ কিছু জিনিস আছে, অঙ্ক কষে বের করতে গেলে যার উত্তর আসে অসীম। খুব বড় কোনো সংখ্যা না, সত্যি সত্যিই অসীম, অর্থাৎ ইনফিনিটি। পদার্থবিদরা অসীম নিয়ে কাজ করতে মোটেই পছন্দ করেন না, কারণ অসীম তো আর ল্যাবরেটরিতে যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় না। আর তাছাড়া, ইলেকট্রনের ভর বা আধান – এগুলো তো আর অসীম হতে পারে না, এগুলোর মান বহুদিন আগেই মেপে বের করা হয়েছে। অথচ কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে বের করতে গেলে অসীম ছাড়া আর কিছু আসছেও না। কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়?

ফাইনম্যানরা এরও একটা সমাধান বের করলেন। ধরা যাক – আপনি ইলেকট্রনের ভর বা আধান বের করবেন। যে ভর আপনি মাপেন, কিউইডির অঙ্কে তা দুটো জিনিসের বিয়োগফল হিসেবে আসে, যেমন ধরা যাক (ক – খ)। এর মধ্যে খ জিনিসটা আপনি অঙ্ক কষে বের করেছেন, অসীম। ক জিনিসটা কেমন, তা বের করার কোনো উপায় নেই। ওঁরা বললেন, ধরে নিন না কেন যে, ক জিনিসটাও অসীম, আর দুটো অসীমের বিয়োগফল হিসেবে একটা ছোট্ট সংখ্যা পড়ে রইল – ওটাই ইলেকট্রনের ভর। ইলেকট্রনের আধান, বা আর যে সব জায়গায় এরকম অসীম উত্তর আসে, সেখানেও ওঁরা এই খেলাটাই খেললেন। এখন দুটো অসীম সংখ্যার বিয়োগফল একটা সসীম সংখ্যা, যা যন্ত্র দিয়ে মাপা পর্যন্ত যায়, এটা অঙ্কের হিসেবে বেশ গোঁজামিল মনে হতে পারে, গণিতবিদরা তেড়ে মারতে উঠলেও তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মজা হল এই প্রেসক্রিপশনটা নিখুঁতভাবে খেটে যায়—শুধু তাইই নয়, একবার এই উপায়ে গোটা তিনেক জায়গা থেকে অসীমকে তাড়িয়ে দিলে আর কোথাও কখনো অসীমের উপদ্রব হয় না। তাই পদার্থবিদরা বললেন, হতে পারে অঙ্কে গোঁজামিল আছে, কিন্তু এত চমৎকারভাবে অঙ্কের সঙ্গে পরীক্ষা যদি মিলে যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত অঙ্কটা ভুল হতে পারে না। কাজেই, আপনাদের পছন্দ না হলে আপনারা আরো ভাল তত্ত্বের সন্ধান করুন, আমাদের এতেই দিব্যি চলবে। শুধু চলবে তাই নয়, আমরা এর পরেও অন্যান্য তত্ত্ব এই কিউইডি-র আদলেই তৈরি করব।

ক্ষীণ আর পীন বলের তত্ত্ব নেহাৎ অর্বাচীন, তাই তাদের শুধু কোয়ান্টাম চেহারাটাই আছে। বিজ্ঞানীদের এবার চেষ্টা শুরু হল, এই দুটো বলকেও যদি কিউইডির ছাঁচে ফেলা যায়।

চলবে...

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।ফিজিক্স ক্লাস - ১ | ফিজিক্স ক্লাস - ২ | ফিজিক্স ক্লাস - ৩ | ফিজিক্স ক্লাস - ৪ | ফিজিক্স ক্লাস - ৫ | ফিজিক্স ক্লাস - ৬ | ফিজিক্স ক্লাস - ৭

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

Arindam Basu | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১০:২৪528862

- অসম্ভব ভাল লাগল।

-

দ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৯:৫৯528885

- ভীষণই ভাল লাগল। এরকম লেখা নিয়মিত পড়তে চাই।

dc | 2401:4900:7b7f:ffe4:34b2:204d:3644:***:*** | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:২৭528889

dc | 2401:4900:7b7f:ffe4:34b2:204d:3644:***:*** | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১:২৭528889- খুব ভালো লাগলো পড়তে, বিশেষ করে অ্যাপ্রোচটা। পরের পর্বগুলো পড়ার অপেক্ষায় থাকলাম।

মত | 165.225.***.*** | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:২৮528892

মত | 165.225.***.*** | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২:২৮528892- দুর্দান্ত

-

সুদীপ্ত | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৩:০৬528893

- বাহ, ভালো লাগলো! পরের পর্বের অপেক্ষায়।

-

Ahsan ullah | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০৯:২৩528905

- বেশ ভাল লাগল। আপনি সম্ভবতঃ পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ।ফোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে সম্বন্ধটা যদি কিছুটা লিখতেন তাহলে সাধারণ পাঠক উপকৃত হোত। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আলোক তড়িৎ প্রক্রিয়াতে নির্গত ইলেকট্রনকেই ফোটন বলা হয়।

-

রমিত চট্টোপাধ্যায় | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০৯:৪২528906

- দারুন লাগল এই লেখাটা। ভীষন ইন্টারেস্টিং।

-

Arindam Basu | ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০০:১২528915

- গ্র্যাণ্ড ইউনিফিকেশনের থিওরীটিকে অনির্বাণবাবু ভারি সুন্দর করে উপস্থাপিত করেছেন। লেখাটা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যে কোয়ান্টাম ফিজিকসের মূল সূত্র যে পার্টিকল আর ওয়েভকে পৃথক নয়, বরং এক স্পেকট্রামে দেখবার দর্শণ এই ব্যাপারটা এখন আরো ব্যাপ্ত। যেমন, QBism (আঁকার জগতের কিউবিজম নয়) মানে Quantum Bayesian theory, যেখানে গণিতের ভাষায় প্রোবাবিলিটির অঙ্ক কষে মানুষের প্রতিনিয়ত "বিশ্বাস" (এখানেও বাংলা পরিভাষার সীমাবদ্ধতা প্রকট) কে মেপে দেখা, এক নতুন সমাজবিদ্যার জন্ম দিয়েছে, কোয়াণ্টাম সমাজবিদ্যা। যারা এই পথে ভাবনাচিন্তা করেন, তেমন এক পথিকৃৎ Karen O Brien, সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন, "You matter much more than you think" নামে, যেখনে ব্যক্তি এবং সমষ্টির যে "পৃথকায়ন", সেই ব্যাপরটিকে যদি ঐভাবে না ভেবে একক এবং বহুত্ব আসলে সমাজের একটাই ভাব তার ভিন্ন বহিঃ প্রকাশ বলে ভাবা যায়, তাহলে বিভিন্ন সময়ে সামাজিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে বোঝা যায়। যেমন ক্লাসিকাল physics দিয়ে পরমাণবিক জগতকে বোঝা যাবে না, ক্লাসিকাল মাপযোক, যা সমাজের বৃহত্তর অংশকে বুঝতে হয়ত সাহায্য করে, তথাপি ব্যক্তিমানুষ এবং বৃহত্তর সমাজের পারস্পরিক সাযুজ্য বুঝতে গেলে কোয়াণ্টাম physics এবং মডেলের শরণ নিতে হবে। এই লেখাটা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

-

crime assistant msd | ২৮ মার্চ ২০২৪ ১৫:৫২529907

- অবিজ্ঞান এর লোক হয়েও ভিতরে ঢুকে দেখি এক অজানা জগত। কত ভাবে না ভাবা জেতে পারে।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)

(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... উৎসাহী পাঠক, অরিন)

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, অভীক পাল, Ritabrata Gupta)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... আমি লাল্টু বিশ্বাস, দাদা)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, দ, হীরেন সিংহরায়)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... dc, albert banerjee)

(লিখছেন... :/, lcm)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।