- বুলবুলভাজা বইপত্তর

-

পাঠ অভিজ্ঞতাঃ "মাই পিলগ্রিমেজেস টু অজন্তা অ্যান্ড বাঘ" - মুকুল দে

শুচিস্মিতা

বইপত্তর | ১২ আগস্ট ২০২০ | ৯১১৬ বার পঠিত

।। ১।।

আমার ভ্রমণপিপাসু বাবা-মা আমাকে দশমাস বয়সে অজন্তা নিয়ে গেছিলেন। সে স্মৃতি আমার অবশ্যই নেই, কিন্তু মাতৃগর্ভের রহস্যের মতো অজন্তা আমায় আকর্ষণ করেছে চিরকাল। ২০২০-এর গোড়ার দিকে যাওয়ার সুযোগ হল অবশেষে। ছবিগুলো চেনার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলাম নারায়ণ সান্যালের ‘অজন্তা অপরূপা’। স্কুলে পড়াকালীন এই বইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অজন্তার আসল গুহাচিত্রগুলো দেখতে না পেলেও লেখকের নিজের করা স্কেচগুলো এবং জাতক কাহিনির বর্ণনা আমার কিশোর মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। অজন্তা যাওয়ার সময় বইখানা আবার পড়তে গিয়ে রেফারেন্সের দিকে একটু নজর দিলাম। শ্রী মুকুল চন্দ্র দে-র লেখা ‘মাই পিলগ্রিমেজ টু অজন্তা অ্যান্ড বাঘ’ বইটির কথা নারায়ণ সান্যাল উল্লেখ করেছেন। মুকুল দে শান্তিনিকেতনে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান যাত্রায় তিনি কবির সাথী ছিলেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২০-র মধ্যে মুকুল দুবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে অজন্তা যান এবং বেশ কিছু ছবির অনুকৃতি করেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই বইটি লেখা হয়। লন্ডনের থর্নটন বাটারওয়ার্থ লিমিটেড ১৯২৫ সালে বইটি প্রথম প্রকাশ করে। বইয়ের ভূমিকা লেখেন প্রাচ্য শিল্পের পণ্ডিত লরেন্স বিনিয়ন যিনি সারা জীবন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। উত্তর আমেরিকার আমাজন ওয়েবসাইটে ১৯২৫-এর একটি ব্যবহৃত বই আমি খুঁজে পাই এবং সঙ্গে সঙ্গেই কিনে ফেলি। বইটি পড়ে অত্যন্ত ভালো লাগায় আমি ভারতে একজনকে বইটি পাঠানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বইয়ের ওয়েবসাইটে খোঁজ নিই। জানতে পারি জ্ঞান পাবলিশিং হাউস ১৯৮৬ সালে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিটি ওয়েবসাইটেই বইটি আউট অফ স্টক দেখায়। বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা ই-বুকে স্বচ্ছন্দ তাঁদের কাছে ই-কপির খোঁজ করি। পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। অতএব এই বইটি অন্য কাউকে পড়ানোর উপায় আপাতত বন্ধ। বাধ্য হয়ে তাই আমি নিজেই বইটা নিয়ে দু-এক কথা লিখতে বসেছি। অবশ্যই মূল বইটি পাঠের অনুভূতি আমি তৈরি করতে পারব না। তবু এই লেখাটা পড়ে কারও যদি বইটা সম্পর্কে আগ্রহ জাগে এবং বইটা যদি আবার ছাপানোর বা ডিজিটাইজ করার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে একটা দুর্লভ পাঠ অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে না এটা আশা করা যেতে পারে।

অজন্তার গুহাচিত্রগুলি দুশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ছশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আঁকা হয়। সব মিলিয়ে ২৯ টা গুহা আছে, এর মধ্যে কিছু অসমাপ্ত। ১৯১৭ সালে মুকুল দে বাইশ বছরের যুবক। ছবি এঁকে আড়াইশো টাকা জমেছিল। মুকুল সেই পুঁজি সম্বল করে অ্যাটাচি কেসে ছবি আঁকার সরঞ্জাম আর বগলে বিছানা নিয়ে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের বোম্বে মেলের একটা ইউরোপিয়ান থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চেপে বসলেন। হাওড়া থেকে জলগাঁও প্রায় হাজার মাইল। রেলভাড়া এক পাউন্ডের (আন্দাজ পনেরো টাকা) একটু বেশি। মুকুল লিখছেন ইউরোপিয়ান কামরায় বসতে পাবার একমাত্র টিকিট হল ইউরোপিয়ান পোশাক। সাহেবি পোশাক পরা মুকুলকে নিয়ে তাঁর সহযাত্রীর কোনো সমস্যা হল না। সে ভদ্রলোক কলকাতার এক অ্যান্টিক ডিলার। বোম্বে চলেছেন ব্যবসার কাজে। তিনি কোন্ দেশের লোক মুকুল আন্দাজ করতে পারেননি তবে আমরা জানতে পারছি ভদ্রলোক ৫০০-৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটা লাল পাথরের মিশরীয় সিলমোহর মুকুলকে দু-টাকায় বিক্রি করেছিলেন। মুকুলের শখ হয়েছিল সেটা আংটি বানিয়ে পরার। কিন্তু লন্ডনের এক জহুরি সেটা ভেঙে ফেলে। যাত্রাপথে আরও একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটে যা উল্লেখ করার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। ট্রেন মহারাষ্ট্রে ঢুকলে সন্ধের দিকে এক মারাঠি ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে মুকুলদের কামরায় উঠে পড়েন। নেটিভ পোশাকের মানুষজন এসে পড়ায় কামরার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যাত্রীদের প্রবল আপত্তি। তারা স্টেশনমাস্টার আর গার্ডকে ডেকে আনল। গার্ড ভদ্রলোক ইউরোপিয়ান, স্টেশনমাস্টার ভারতীয়। মারাঠিকে বলা হল অন্য কামরায় ভালো সিট খুঁজে দেওয়া হবে, সে যেন নেমে যায়। মারাঠি ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়, চ্যাঁচাতে লাগল, “আমি সিট ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমাদের যা করার করে নাও। এরকম একটা কেস আগেও হয়েছে, সেটা বোম্বে হাইকোর্টে উঠেছিল। আমি একজন উকিল। আমি জেনেশুনেই যা করার করছি।” চ্যাঁচামেচিতে স্টেশনে ভিড় জমে গেল। এদিকে ট্রেনই বা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। গার্ড আর স্টেশনমাস্টার হাল ছেড়ে দিল। উৎফুল্ল জনতার হইচইয়ের মধ্যে ট্রেন স্টেশন ছাড়ল। ঘটনা ঘটার সময় মুকুল লিখছেন, “I was enjoying the fun, and watched with excitement to see who would win.”

রাত আড়াইটের সময় ট্রেন জলগাঁও পৌঁছাল। জলগাঁও থেকে ফর্দাপুর পঞ্চাশ মাইল। অজন্তা সেই সময় জঙ্গলাকীর্ণ। মুকুলকে চার মাইল দূরে ফর্দাপুরে থাকতে হবে। ১৯৬৫ সালে যখন নারায়ণ সান্যাল অজন্তা আসছেন তখন এই রাস্তায় বাস চলে। ১৯১৭-তে বলা বাহুল্য কোনো বাস নেই। বাইশ বছরের মুকুল অজন্তা দেখার উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন। তিনি এক মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। রাত আড়াইটেতেই তাঁর টাঙা চাই। সে অবশ্য পাওয়া গেল না। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। টাঙাওয়ালা ভাড়া নিল ছাব্বিশ টাকা। হাওড়া থেকে জলগাঁও ট্রেন ভাড়ার প্রায় দ্বিগুণ। টাঙা থেকে দেখা পশ্চিম ভারতের গ্রামের চমৎকার বিবরণ মুকুলের বইতে আছে। নেরি নামের এক গ্রামের কথা আছে যেখানে মাত্র কিছুদিন আগেই প্লেগ হওয়ায় গ্রামের সবাই বাড়ি ফেলে পালিয়েছে। সাজানো-গোছানো লালিত্যময় সে গ্রাম। দরজায় নকশা আঁকা। খাঁ খাঁ করছে।

ফর্দাপুর হায়দ্রাবাদের নিজামশাহির প্রথম গ্রাম। সেখানে পৌঁছাতেই প্রায় শেষ বিকেল। মুকুলের খুব ইচ্ছে সেদিনই একবার অজন্তা গুহা দেখে আসার। গাড়োয়ানকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। অগত্যা মুকুল একাই হাঁটা লাগালেন। বাঘোরা নদীর তীরে ফর্দাপুর গ্রাম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা উঠেছে অজন্তা গুহার দিকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রাতপাখিরা বেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই জঙ্গলে জানোয়ারের দেখাও মুকুল পাবেন কিছুদিনের মধ্যেই। পথে দেখা হয়ে গেল জাপানি বন্ধু কাম্পু আরাইয়ের সঙ্গে। কিটো ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মিস্টার সায়ামুরার নেতৃত্বে জাপানি শিল্পীদের একটি দল সেসময় অজন্তা এসেছে গুহাচিত্রের অনুলিপি বানানোর জন্য। তারা কাজ সেরে ফর্দাপুরের ডাক বাংলোয় ফিরছিল। মুকুলকে যেহেতু সেদিনই অজন্তা দেখতে হবে তিনি আরাইকে নিয়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যাতেই চললেন গুহার দিকে। নীলচে-বেগুনি পাথরের অর্ধচন্দ্রাকৃতি গুহামণ্ডলীর সামনে প্রথম দাঁড়ানোর অনুভূতি মুকুল বর্ণনা করেছেন তাঁর বইতে। সে পড়লে বোঝা যায় একশো বছরে অনেক কিছু বদলে গেলেও বিশালের সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি বদলায় না খুব একটা। এটা ভেবেও আশ্বস্ত হই দুই থেকে দেড় হাজার বছর আগে যেসব শিল্পীরা পাথর কেটে এই গুহা বানিয়েছিল, অপূর্ব সব ছবি এঁকেছিল তাদের অনুভূতিও খুব একটা আলাদা ছিল না। সেইসব অদেখা পূর্বসূরিদের কতকটা ছোঁয়া যায় তখন।কী এমন আছে অজন্তা গুহাচিত্রে যা দেখার জন্য হাজার মাইল পথ এসেও মুকুল এক সন্ধ্যার জন্য বিশ্রাম নিতে পারলেন না? মুকুলের বইয়ের ভূমিকাতে লরেন্স বিনিয়ন বলছেন—

"If one were asked to put into one word the secret of these paintings, the secret of their continuing power to impress and charm us—one might well answer life; for they affect us in the same way that the living movements of men and women, children, and animals affect us; with a deep content and unconscious sympathy."

বৌদ্ধধর্ম পরজন্মে বিশ্বাস করে। অজন্তার ছবিগুলোতে সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনকাহিনি ও তাঁর আগের জন্মগুলোর গল্প আঁকা হয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসা বন্ধন ও মুক্তির যে উদ্যাপন; স্নেহ, প্রেম, কর্তব্য, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসভঙ্গ ও বিষাদের যে কালচক্র, যার আবর্তনে হিরের কুচির মতো ছলকে ওঠে জীবন—সেই আগুন আর ছাইয়ের গল্প অজন্তার দেয়ালে আঁকা আছে। এই গল্পের কুশীলব আমাদের দেশের মানুষ, পশু, পাখি। দেড় হাজার বছর আগের কোনো মানুষের মুখ দেখে হয়তো শিল্পী এই ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু এই মুখের ভাব চিরন্তন। উদাহরণ হিসেবে আমি দুটি ছবির কথা এখানে উল্লেখ করব। অজন্তার বিপুল সম্ভার থেকে দুটি বেছে নেওয়া অসম্ভব কাজ। এই দুটি ছবি অজন্তার শ্রেষ্ঠতম এমনও আমি বলছি না। ছবিদুটিতে পাত্রপাত্রীদের ভঙ্গিমায় এমন কিছু আছে যা এই ২০২০ সালেও আমাদের চারপাশে দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্যই আমি এদের কথা উল্লেখ করছি।

প্রথম ছবিটি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ‘অজন্তা মুরালস’ বইটি থেকে নিয়েছি। এই বইটাও আমি উত্তর আমেরিকার আমাজন ওয়েবসাইটে পুরোনো বইয়ের সম্ভার থেকে কিনেছি। ছবিটা অজন্তার দ্বিতীয় গুহায় দেখতে পাওয়া যায়। বিধুর পণ্ডিত জাতকের কাহিনি। এই দীর্ঘ কাহিনিটি আমি এখানে বর্ণনা করব না। ছবিতে পাঁচজন লোককে দেখা যাচ্ছে। বামদিক থেকে প্রথম চরিত্রটির নাম পুণ্যক। সে রাজকন্যা ইরান্দতীর পাণিপ্রার্থী। ফ্রেমের নীচে ডানদিকে যে মেয়েটি হাত জোড় করে বসে আছে সে রাজকন্যা ইরান্দতী। পুণ্যকের পাশের জন বিধুর পণ্ডিত। বুদ্ধ তাঁর কোনো এক পূর্বজন্মে বিধুর পণ্ডিত রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর সামনে হাত জোড় করে বসে আছেন নাগরাজ ও তাঁর রানি বিমলা। রানি বিমলার শর্ত ছিল পুণ্যক যদি বিধুর পণ্ডিতকে নাগরাজ্যে নিয়ে আসতে পারে তবে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে পুণ্যক বাদে সকলের দৃষ্টি বিধুর পণ্ডিতের দিকে। তাঁরা মন দিয়ে পণ্ডিতের উপদেশ শুনছেন। পুণ্যকের স্বপ্নালু দৃষ্টিতে ধৈর্যচ্যুতির আভাস। তাকে দেখে মনে হয় সে ভাবছে, “এই বুড়োর বকবকানি থামলে বাঁচা যায়, তারপর আশা করি এরা বিয়ের কথা পাড়বে।”

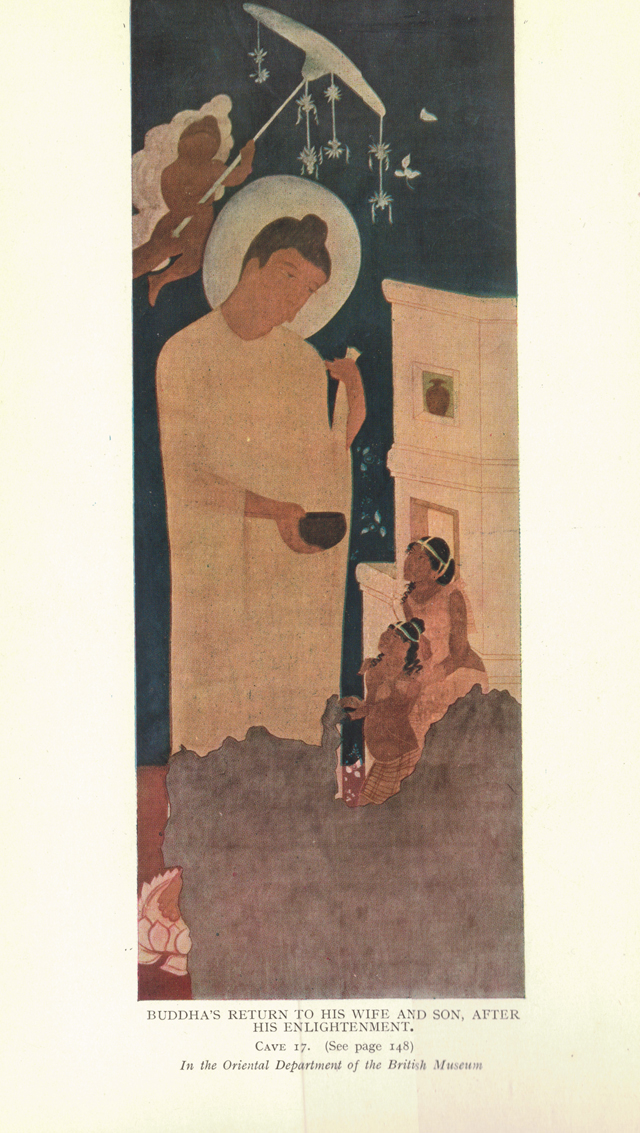

দ্বিতীয় ছবিটি সতেরো নম্বর গুহার। মুকুল দে-র বইতে একটি মাত্র রঙিন ছবি আছে। সেটি এই ছবিটি। ছবির বামদিকে দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে হলুদ পোশাক পরা আনত মস্তক অতিকায় বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধ বামহাতে তাঁর কাষায় বস্ত্র ধরে আছেন। ডানহাতে ভিক্ষাপাত্র। বুদ্ধের মাথার ওপর একটি কিন্নর ছাতা ধরে আছে। পারিজাত ফুল বৃষ্টি হচ্ছে। ডানদিকের এক-তৃতীয়াংশে বুদ্ধের অর্ধেক উচ্চতায় এক মহিলা একটি শিশুর কাঁধে হাত রেখে বুদ্ধের দিকে চেয়ে আছেন। শিশুটিও মুখ তুলে বুদ্ধকে দেখছে। এই মহিলা বুদ্ধের স্ত্রী গোপা যশোধরা। শিশুটি তাঁদের ছেলে রাহুল। আজকের দিনে এটাই অজন্তার একমাত্র ছবি যেখানে যশোধরাকে দেখা যায়।

যশোধরার আরও অন্তত একটি ছবির উল্লেখ পাওয়া যায় নারায়ণ সান্যালের বইতে। রাহুল জন্মের পর যশোধরা সন্তান প্রসবের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই রাতে রাজপুত্র গৌতম কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করেন। অজন্তার ষোলো নম্বর গুহায় এই কাহিনি অনুসরণ করে একটা ছবি ছিল। কিন্তু খুব সম্ভব মুকুল দে যখন গেছেন তখনই এই ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। ‘অপরূপা অজন্তা’ বইতে নারায়ণ সান্যাল ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত গ্রিফিথ সাহেবের বই অনুসারে এই ছবির একটা রেখাচিত্র দিয়েছেন।

সতেরো নম্বর গুহায় আমাদের আলোচ্য ছবিটির সময়কাল এই ঘটনার পরে। সিদ্ধার্থ গৌতম যখন বুদ্ধ হয়ে কপিলাবস্তুতে ফিরলেন, রাজপুত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে বেরোলেন, সেই সময়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন স্ত্রী আর পুত্র যাদের তিনি না বলে ছেড়ে গেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম পুরুষদের একজন। কিন্তু তিনিও অন্যায় করেছিলেন। অজন্তার ছবি শুধু দেবতার মহত্ত্ব প্রচার করেনি, তাঁর দুর্বলতার কথাও মনে রেখেছে। আমার খুবই ইচ্ছা হয় এই ছবিতে যশোধরার মুখের ভাবটা দেখতে। ২০২০-তে আমি যখন অজন্তা গেলাম তখন যে দূরত্ব থেকে দেখতে হয় তাতে মুখের ভাব বোঝা সম্ভব নয়। মুকুল দে-র বইতে ছবিটি ছোটো। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বইতে ছবিটি প্রমাণ মাপের হলেও মুখের ভাব স্পষ্ট নয়। লেডি হেরিংহ্যাম নামে এক শিল্পোৎসাহীর উদ্যোগে ১৯১৫ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে অজন্তার ছবির একটা অ্যালবাম বেরোয়। তাতে ছবিটি আছে শুনেছি। হয়তো বা সেটা আমার আশা পূরণ করতে পারে। মুখের ভঙ্গি বুঝতে অসুবিধে হলেও ছবিটির কম্পোজিশন যে অনুভূতির সৃষ্টি করে সেখানে মহাকালের ক্ষমাহীন চোখ খুঁজে পাই। বুদ্ধ যতই বিশাল অতিমানবিক হোন না কেন, যশোধরা ও রাহুল ঋজু এবং অলঙ্ঘনীয়।১৯১৭ সালে মুকুল দে নিজামশাহির থেকে অনুমতি পেলেন না অজন্তার ছবি অনুকৃতি করার জন্য। তিনি আবার ফিরে এলেন ১৯১৯-এ, এবারেও নিজে টাকা জমিয়ে। সঙ্গে এল নারায়ণ নামে চাকর। এবারেও মুকুলের ট্রেন থেকে নেমে তর সইছে না অজন্তা যাওয়ার জন্য। সেবারে তুলো চাষের মরশুম চলছিল। গাড়োয়ান পাওয়া গেল না। মুকুল নিজেই গোরুর গাড়ি চালাবেন ভাবলেন। কিন্তু সব কাজ সবার সাজে না। আনাড়ি মুকুল গাড়ি ভিড়িয়ে দিলেন বাঘোরা নদীর খাতে। তাতেও হতোদ্যম না হয়ে নারায়ণকে বাক্স বিছানা-সহ গাড়ির সঙ্গে থাকতে বলে নিজে হাঁটা লাগালেন অজন্তার দিকে। ঠাঁই হল ফর্দাপুরের ট্রাভেলার্স বাংলোয়। ভাড়া দিনে এক হালি-রুপি, ব্রিটিশ ভারতীয় টাকার হিসেবে তেরো আনা।

মুকুল রোজ সকালে আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে চার মাইল হেঁটে গুহায় যান। আধুনিক পৃথিবীর জন্য অজন্তা পুনরাবিষ্কার হয়েছিল ১৮১৭ সালে। মুকুলের প্রথম অজন্তা যাওয়ার ঠিক একশো বছর আগে। এই একশো বছরে বেশ কিছু ব্রিটিশ শিল্পী অজন্তার ছবি কপি করেছেন। কিন্তু ছবি সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান ছিল সামান্য, বা বলা ভালো তাঁরা এ বিষয়ে যে শুধু জানতেন না তা নয়, যা জানতেন সেটা ভুল জানতেন। অত্যন্ত সস্তা নিম্নমানের বার্নিশ সেসময় অজন্তার ছবিগুলোর ওপর লাগানো হয়। ছবিগুলো কালো হয়ে যার এর ফলে। উপরন্তু বার্নিশ শুকোলে দেয়ালের প্লাস্টার ফেটে ছবির উপরিভাগের রং উঠে আসে। সেই ফাটলে পোকামাকড় বাসা বেঁধে ছবিকে আরও নষ্ট করে। এ ছাড়াও অজন্তার প্রথম যুগের ইউরোপিয়ান ভ্রমণার্থীরা কিছু ছবি দেয়াল থেকে উপড়ে নিয়ে চলে যান। মুকুল তাঁর বইতে বস্টনের মিউজিয়ামে ঠাঁই পাওয়া এমন একটি অজন্তার টুকরোর উল্লেখ করছেন। দেয়ালের গায়ে নাম লিখে আসার ট্র্যাডিশনও তখন থেকেই চলছে। ফলস্বরূপ প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণে যে ছবিগুলো দেড় হাজার বছর টিকেছিল সেগুলোই মানুষের অবিমৃশ্যকারিতায় নষ্ট হয়ে গেল। আমি ২০২০-তে যখন গেলাম তখন প্রায় কিছুই আর নেই। মুকুল লিখেছেন তিনি যখন ছবি আঁকতে যেতেন তখনও ছবিসমৃদ্ধ গুহাগুলোতে গুহামুখ থেকে উজ্জ্বল লাল এবং হলুদ রঙের আভা দেখা যেত। সেসব কিছুই আমি দেখতে পাইনি।

তবে এটা মনে রাখতে হবে বাইরের পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত হলেও স্থানীয় মানুষজন অজন্তার কথা জানত। বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতি বহুদিন মুছে গেছে। স্থানীয় মানুষের কাছে অজন্তার ছবিগুলো শাপগ্রস্ত দেবদেবীর, যারা পৃথিবীতে এসে আটকে পড়েছে। মুকুলের বই থেকে জানা যাচ্ছে প্রতি বছর নভেম্বরের শেষের দিকে বাঘোরা নদীর চরে মেলা বসে। আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে হিন্দু পুণ্যার্থী আসে। বাঘোরার জলে চান করে নতুন কাপড় পরে পুজো দিতে আসে অজন্তার গুহায়। তারা জানে এগুলো হিন্দু মন্দির। পুরোহিতের মাধ্যমে পুজো হয়। ফলমূল, চাল, টাকা, মাটির প্রদীপ নিবেদন হয় বুদ্ধমূর্তির চরণে। নীচে বাঘোরার চরে অস্থায়ী খাবারের দোকান বসে। ছেলেপিলেরা খেলনা কেনে। দু-তিন ধরে মেলা চলে। তারপর সব শুনসান। স্মরণাতীত কাল থেকে এই মেলা চলে আসছে। একবার মুকুল এক বুদ্ধমূর্তির হাতের ভাঁজে একটা প্রাচীন মুদ্রা খুঁজে পেলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন বৌদ্ধ রাজার আমলের মুদ্রা হবে হয়তো। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে একদল অধ্যাপক অজন্তা এসেছিলেন। তাঁরা পরীক্ষা করে বললেন অত প্রাচীন না হলেও পাঁচশো বছরের পুরনো ইসলামি মুদ্রা। মেলায় আসা কোনো হিন্দু পুণ্যার্থী সেই মুদ্রা দিয়ে পুজো দিয়েছিল মনে হয়।

এ ছাড়াও লোকালয় থেকে দূরে থাকা সাধু-সন্ন্যাসীরাও অনেক সময় এইসব বৌদ্ধ গুহায় থাকতেন। তাঁদের রান্নাবান্নার ফলেও অনেক ছবি নষ্ট হয়েছে। আলোচ্য বইতে মুকুলের আজকের মধ্যপ্রদেশের বাঘ গুহায় ছবি আঁকতে যাওয়ার কথাও আছে। সেগুলোও ছবিসমৃদ্ধ বৌদ্ধ গুহা। মুকুল যে সময় গেলেন তখন এই জায়গা গোয়ালিয়র স্টেটের অন্তর্ভুক্ত। বাঘমতী নদীর তীরে বাঘ গুহামণ্ডলী। একটি গুহায় গোঁসাই বাবাজি নামে এক সাধুর বাস। গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস করত গোঁসাই বাবাজি বাঘের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করেন। গোঁসাই-এর ঢাকের আওয়াজ যতদূর শোনা যাবে ততদূর পর্যন্ত বাঘ কারোর ক্ষতি করবে না। গ্রামবাসীরা বাবাজিকে খাবারদাবার দিয়ে যেত। বাঁদর, কাঠবেড়ালি, টিয়াপাখির সঙ্গে গোঁসাই সে খাবার ভাগ করে খেতেন। বাঘমতী নদীর চত্বরে কোল আর ভিলদের বাস। তারা বিষাক্ত তির দিয়ে শিকার করে। সাজতে-গুজতে, নাচতে ভালোবাসে। বইতে মুকুলের বন্ধু শিল্পী সুরেন করের বলা একটা চিত্তাকর্ষক গল্প আছে। সুরেন কর, নন্দলাল বসু প্রমুখ গোয়ালিয়র সরকারের আমন্ত্রণে বাঘের গুহার ছবি আঁকতে এসেছিলেন বছরখানেক আগে। বসন্তোৎসবের সময় গ্রামের মোড়ল ভোজ দেয়। গ্রামের সব মানুষের জন্য যত খুশি খাবার, পানীয়। বড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে নাচ হয়। মাদল বাজে। ভিলের সঙ্গে নাচে তার বর্শাও। নাচের মাঝে হঠাৎ হইহই শুরু হল—“হায় হায়, প্যাটেলের মাথা মাটিতে গড়াগড়ি খায়, হায় হায়, প্যাটেলের মাথা মাটিতে গড়াগড়ি খায়।” দেখা গেল সত্যিই মোড়লের মাথা মাটিতে গড়াচ্ছে। নাচতে নাচতে এমন জোশ এসেছে যে খেয়াল হয়েছে, দিয়েছে মাথা কেটে।

অজন্তার কথায় ফিরি। সূর্য ওঠার আগে মুকুলকে উঠতে হয়। নারায়ণ বাজার থেকে দুধ-ডিম কিনে এনে জলখাবার বানায়। মুকুলের কাজ নদী থেকে জল ভরা, রান্নার কাঠ জোগাড় করা। পশ্চিম ভারতে কলেরার প্রকোপ লেগেই থাকে। জল ফুটিয়ে ফিলটার করে বোতলে ভরে মুকুল গুহায় যান। দুপুরে কোনো ছেলেছোকরার হাতে নারায়ণ খাবার পাঠায়। প্রায় রোজই দেখা যায় খাবার অর্ধেক শেষ, মাংসের ঝোলে দু-একটা হাড় পড়ে আছে শুধু। যে এনেছে তাকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলে— পথে পড়ে গেছে সাব। অজন্তা গুহায় তখন কিছু চৌকিদার নিযুক্ত হয়েছে। তারা আশেপাশে গ্রাম থেকে আসে। সূর্য ডোবার ঢের আগে বাড়ি ফিরে যায়। সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ফেরার পথে বাঘের মুখোমুখি হওয়া আশ্চর্য নয়। তাই এই ব্যবস্থা। মুকুল সারাদিন একাই কাজ করেন। দেয়ালের ছবির ওপর ট্রেসিং পেপার লাগিয়ে প্রথমে ছাপ তোলেন। তারপর সেই ছাপ অনুযায়ী কাগজে আঁকা হয়। সবশেষে গুহায় যেমনটা রয়েছে ঠিক তেমন শেড খুঁজে রং লাগানো হয় ছবিতে। গুহার ছবির রং অবশ্য এত বছরের অত্যাচারে আসল রং থেকে বিচ্যুত। গুহার ভিতরে দিনের বেশিরভাগ সময়েই আলো ঢোকে না। সঙ্গে রাখতে হয় পেট্রোল ল্যাম্প। এরকম একটা দিনের কথা মুকুল লিখেছেন যা অবিস্মরণীয়। সন্ধে হয়ে এসেছে। মুকুল কাজ শেষ করে পেট্রোল ল্যাম্প নিভিয়ে ব্যাগ গোছাচ্ছেন। এমন সময় দিন শেষের আশ্চর্য আলো গুহায় ঢুকল। পেট্রোল ল্যাম্পের চেয়ে সেই আলো হাজার গুণ উজ্জ্বল। দেয়ালের প্রতিটা ছবি জীবন্ত হয়ে উঠল মুকুলের সামনে। তারপর যেমন অনাহূত এসেছিল, তেমনই নিজের খেয়ালে সেই আলো মরে গেল। ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল গুহা।

রোজ ফর্দাপুর থেকে যাওয়া-আসা, খাওয়ার অসুবিধে—সবদিক বিবেচনা করে মুকুল ঠিক করলেন নারায়ণকে নিয়ে গুহাতে গিয়েই থাকবেন। তখন বর্ষাকাল। সাতনম্বর গুহাকে বাসযোগ্য করে নেওয়া হল। এই গুহাটি ভাস্কর্যপ্রধান, এতে ছবি নেই। অজন্তার গুহাতে থেকে ছবি আঁকতে একজন শিল্পীর কতখানি আনন্দ হবে তা আলাদা করে বলে দিতে হয় না। মুকুল পঞ্চম শতাব্দীর শ্রমণদের মতো সারাদিন কাজ করেন। নারায়ণ বেচারি এই জনশূন্য গুহায় মন খারাপ করে বসে থাকে। সারা সপ্তাহ সে অপেক্ষা করে থাকে হাটে যাওয়ার দিনটির দিকে। হাটবার এলে ভালো জামাটি পরে, কাচা পাগড়িটি মাথায় দিয়ে সে লোকালয়ে যায়। তার মুখে হাসি ফোটে। নারায়ণের অবস্থা দেখেই বর্ষার শেষে মুকুল আবার ফিরে আসেন ফর্দাপুর। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামে কলেরা দেখা দেয়। নারায়ণকে নিষেধ করা হয় গ্রামের মধ্যে যেতে। সে সম্ভবত এই নিষেধ মানেনি। একদিন গুহা থেকে ফিরে মুকুল দেখেন প্রচুর খাবারদাবারের আয়োজন হয়েছে। খাওয়ার পরে নারায়ণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরের দিনই সে কলেরায় মারা যায়। রান্নাবান্না ও ঘরের কাজের একজন সহায়ক ছাড়া মুকুলের পক্ষে ছবি আঁকা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ধান্দু নামে এক বুড়ো লোক সেইসময় কাজ করতে আসে। কাজ নেওয়ার সময় সে বলেছিল বটে “আমি জঙ্গল খুব ভালো চিনি, তুমি আমার ছেলের মতো”, অচিরেই দেখা গেল সে সারাদিনই গজগজ করে। এমনকি মুকুলের টুকটাক জিনিসপত্র বিক্রি করে দেয়। গ্রামের ছেলেছোকরাদের মুকুলের খাবারদাবার বিলিয়ে একদল সাঙ্গোপাঙ্গও জোগাড় করে নিল। অগত্যা মুকুল তাকে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন। এবার বুদ্ধু মিঁয়া নামে এক মুসলমান রাঁধুনি কাজে ঢুকল। এই লোকটি শেষ পর্যন্ত মুকুলের সঙ্গে ছিল। তাকে নিয়েও একটি চিত্তাকর্ষক গল্প রয়েছে বইতে যাকে আজকের বিচারে পলিটিক্যালি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলা যেতেই পারে। নিজেকে রাঁধুনি বলে পরিচয় দিলেও বুদ্ধু মিঁয়ার রান্নাবান্নায় কোনো দক্ষতা ছিল না। সে এমনকি ডাল-ভাতও ঠিক করে সেদ্ধ করতে পারত না। একদিন রেগে গিয়ে মুকুল তাকে শুয়োর বলে গালাগালি দিলেন। বুদ্ধু মিঁয়া খুব দুঃখ পেয়ে বলল, “সাহেব, তুমি তোমার জুতো খুলে আমায় মারো, কিন্তু শুয়োর বোলো না।” মুকুল বললেন, “তুমি যদি আমার খাবার ঠিক করে সেদ্ধ না করো তাহলে আবার তোমায় শুয়োর বলব।” তারপর থেকে বুদ্ধু মিঁয়া ঠিকঠাক সেদ্ধ করত। কিছুদিন পরে বুদ্ধু মিঁয়াকে নিয়ে মুকুল আবার সাত নম্বর গুহায় থাকতে শুরু করলেন।

ভোরবেলা বাঘোরার জলে মুখ হাত ধুয়ে দিন শুরু হয়। আগের রাতে জল খেতে আসা বাঘ আর নেকড়ের পায়ের ছাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নদীর তীরে নরম মাটিতে। বুদ্ধু মিঁয়া জলখাবার বানিয়ে হাঁক দেয়, " খানা! খানা! ব্রেকফাস্ট তৈয়ার হ্যায়"। তারপর সারাদিন ধরে ছবি আঁকা। কোনো কোনো গুহায় হাজার বছর ধরে বাদুড় বাসা বেঁধেছে। সেই কটু গন্ধে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, পনেরো মিনিট অন্তর বাইরে এসে শ্বাস নিতে হয়। জঙ্গলে মৌমাছির চাক। বছরে একবার গ্রামের লোকেরা এসে মৌচাকে আগুন ধরিয়ে মধু নিয়ে যায়। একবার নিজামশাহি থেকে ইনস্পেকটর এল গুহা পরিদর্শন করতে। একটি মৌমাছি তার টাকে দিল হুল ফুটিয়ে। তারপর সে যতই দৌড়ায়, মৌমাছির ঝাঁক ততই তাকে ঘিরে ধরে। অবশেষে চৌকিদারেরা তাকে উদ্ধার করে গ্রামে পাঠাল। জন্তুজানোয়ারের উপদ্রবও আছে। একদিন সন্ধ্যায় গুহার বারান্দায় খেতে বসেছেন মুকুল আর বুদ্ধু মিঁয়া। হঠাৎ করে ভারী পাথরের চাঙর খসে পড়ল। ভূমিকম্প নাকি! দুজনে একটু খুঁজে দেখে প্রায় শতখানেক বাঁদর ঝগড়া করছে পাহাড়ের মাথায়। তারাই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। এতেই শেষ নয়। একদিন রাতে ঘুম ভেঙে মুকুল দেখেন গুহার মুখের কাছে জ্বলজ্বল করছে একজোড়া চোখ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটুকরো জমাট অন্ধকারের মতো এক বিশাল বাঘের সিল্যুয়েট গুহার সামনে থেকে সরে গেল।

মুকুলের বইটা পড়তে পড়তে একটা বিষাদ আমায় ক্রমশ আচ্ছন্ন করে। মুকুল লিখছেন, অজন্তার গুহায় যে ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা রয়েছে সেই মুখ, সেই বাঁকা ভুরু, সেই গায়ের রং তিনি আশেপাশের গ্রামেও দেখতে পাচ্ছেন। ছাব্বিশ নম্বর গুহায় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একটি ভাস্কর্য আছে। তেইশ ফুট প্রশস্ত। সেই ভাস্কর্যে বুদ্ধের মাথায় যে বালিশ আছে, যে জলপাত্র আছে, মুকুল বলছেন, দেড় হাজার বছর পরেও তা ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। ২০২০-তে আমিও এই ভাস্কর্যটি দেখেছি। ভালো করে খুঁজলে আজকের ভারতেও হয়তো ওই জলপাত্র মিলবে, কিন্তু এখন আর তা রোজকার ব্যবহারের জিনিস না। এখন অজন্তার সিঁড়ি পর্যন্ত বাস চলে। জঙ্গলের বাঘ গল্পকথা হয়ে গেছে। বাঘোরা নদীর চরে এখনও মেলা বসে কিনা জানি না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি সে মেলা আরও প্রান্তিক হয়েছে। গুহার দেয়ালের ছবিগুলোর বর্ণাঢ্যতা কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। বস্তুত অজন্তা সম্পর্কে কোনো পূর্বপাঠ না থাকলে সেই ছবি এক ঝলক দেখে কেউ হয়তো মনেও রাখবে না। ২০২০-র জানুয়ারি মাসে যখন আমরা অজন্তা যাই সেই সময়টা মহারাষ্ট্রের সরকারি স্কুলগুলো থেকে বাচ্চাদের এক্সকারশানে নিয়ে আসা হয় অজন্তা-ইলোরার গুহায়। স্কুলের বাচ্চাদের জন্য টিকিট লাগে না। আমরা দেখি কুড়ি-তিরিশজন বাচ্চার দল শিক্ষকের সঙ্গে গুহায় ঢোকে। প্রায়ান্ধকার গুহায় দেয়ালের ছবি তারা কিছুই দেখতে পায় না। গর্ভগৃহের বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে সেলফি তুলে হইহই করে তারা বেরিয়ে যায়। বাঘোরার চরের মেলায় যারা পুজো দিতে আসত তারাও শিল্পোৎসাহী ছিল না। তবে ছবিগুলো হয়তো তাদের চোখে পড়ত। তাই তো তারা গল্প বানিয়েছিল স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা গুহায় এসে আটকে গেছে! দুধওয়ালি মারাঠি মেয়ে, রেললাইনের ধারে গ্রামের যাত্রাপালা এবং আরও অনেক কিছু যা আমার লেখা হয়ে উঠল না—সেইসব হাজার বছরের রোজনামচা নাগরিক ভারত থেকে স্রেফ উবে গেছে। আমি অতীতবিলাসী নই। বিশেষ করে মাত্র এক দশকের ব্যবধানেও মেয়েদের জীবনযাত্রার মানে যে চোখে পড়ার মতো উন্নতি দেখি, তাতে কখনোই অতীতে ফেরার ইচ্ছে হয় না। তবু মুকুল দে-র বই যেন বেলাশেষের সেই রাঙা আলো। ফেলে আসা সময় তার যাবতীয় বর্ণাঢ্যতা নিয়ে ক্ষণিকের জন্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। দু-হাজার বছর ধরে বয়ে আসা জীবনচর্যা, মাত্র একশো বছর আগেও যা ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল, তা থেকে বহুদূরে চলে এসে সেই জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা নয়, বিষণ্ণতা জাগে। মফস্সলি শীতের সন্ধ্যার মতো সেই চোরা বিষণ্ণতা একবার ঠাঁই গাড়লে তাকে নড়ানো কঠিন।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনঅমার্জিতের ভবিতব্য - শুচিস্মিতাআরও পড়ুনসন্তানহীনতার অধিকার - শুচিস্মিতাআরও পড়ুনসত্যিকারের গল্প - শুচিস্মিতাআরও পড়ুনকমনওয়েলথ-১ - শুচিস্মিতা, ঈপ্সিতাআরও পড়ুনউচ্চারণের রাজনীতি মঞ্চ থেকে মেন্টালিটি পর্যন্ত কবিতা সিরিজ অয়ন মুখোপাধ্যায় - Ayan Mukhopadhyayআরও পড়ুননতুন ইভেন্ট - Anindya Rakshitআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনপূর্বে আসো মেঘ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনম্যাকলাস্কিগঞ্জ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনআলোর পথযাত্রী - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুননৈঃশব্দের তর্জমা - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনএকা মেয়ে বেঁকা মেয়ে - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনরাধিকা ও আর্শোলা - যদুবাবুআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় - গুরুচণ্ডা৯

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ১২

-

দ | ১২ আগস্ট ২০২০ ০৯:৫৩96183

- অদ্ভুত ভাল লাগল।

আমি ২০০৮ এই খুব সামান্য কিছু ছবি দেখেছি। আর ওই অমুক+তমুক লিখে রাখার ঠ্যালায় রায় সব ধ্বংস হয়ে গেছে। নদীর তীরের মেলাটা শুনেছি এখনো হয় ছোট করে।

এই বর্ষায় আরেকবার যাবার প্ল্যান ছিল।,MTDC টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছে বুকিং ক্যান্সেল করে।

আর কদিন বাদে হয়ত শুনব এগুলো আসলে হিন্দুমন্দির ছিল বলে দখল হয়ে দামড়া শিব আর হনুমানের মুর্তি বসে যাবে।

-

একক | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:০৮96184

ভাল লাগলো আলচন। মুকুল বাবুর বইটির সফট কপি যদ্দুর মনে হচ্চে আমার কাছে আচে। হলদেটে স্ক্যান। বিনিওনের ইন্ট্র দেওয়া।

সিএস | 2405:201:8803:be5f:751a:ce7e:abaa:***:*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:২০96186

সিএস | 2405:201:8803:be5f:751a:ce7e:abaa:***:*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:২০96186- অজন্তার গুহাছবি বা এলোরার মন্দির, এই দুই জায়্গা দেখাই এক অভিজ্ঞতা। অজন্তায় অবলোকিতেশের ছবির লম্বা বাহু, যখন গেছিলাম পনেরো বছর আগে, তখনও বোঝা যেত, যদিও বেশীর ভাগ ছবিই নষ্ট হয়েছে, বোঝা যায় না। মহাপরিনির্বাণের সময়ের বুদ্ধর শায়িত বিশাল মূর্তি তো অজন্তাতেই, শেষ গুহাটিতে ? এও লক্ষ্য করার মত অজন্তার গুহাগুলি কীভাবে পর পর সাজানো; ঘোড়ার নালের মত যেহেতু ফলে একদিক থেকে দেখা শুরু করে যত এগোতে হয় তত উল্টোদিকের গুহাগুলি জাপানি হাতপাখার মত খুলে যায়, দেখা যেতে থাকে, না এগোলে একদিকের কিছু গুহাই পর পর দেখা যায় শুধু !

hu | 2607:fcc8:ec45:b800:84d9:f918:65f7:***:*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:২৯96187

hu | 2607:fcc8:ec45:b800:84d9:f918:65f7:***:*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:২৯96187- একক, সফটকপিটা পেতে পারি? একজনকে পড়ানোর ইচ্ছে। তার কাছে হার্ডকপি পৌঁছে দেওয়ার উপায় নেই।

সি এস, হ্যাঁ, মহাপরিনির্বাণের শায়িত মূর্তি অজন্তার ছাব্বিশ নম্বর গুহা।

i | 110.175.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:৩৩96188

i | 110.175.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:৩৩96188- অতি চমত্কার লেখা। খুবই ভালো লাগল।

-

দ | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:৪৭96190

- হুচি, মেসেঞ্জারে দেখো ফোজ্জি দিয়েছে পিডিএফ।

এপাব পেতেও পারি, পেলেই দিয়ে দেব।

,, | 150.129.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১১:২৩96191

,, | 150.129.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১১:২৩96191https://ia600806.us.archive.org/2/items/in.gov.ignca.9528/9528.pdf

তিতি রায় | 115.96.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৪:৪৬96196

তিতি রায় | 115.96.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৪:৪৬96196শুচিস্মিতা, অত্যন্ত অপূর্ব তোমার লেখা। এ শুধু পাঠ অভিজ্ঞতা তো নয়, নিজের দর্শনও জুড়ে আছে এতে। অতীতবিলাসী না হলেও অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ইতিহাসের কাছে তো বটেই, অনেক মানুষের ক্ষেত্রেও খুবই জরুরী। সেই অক্ষমতার কষ্ট এখানে পাঠককে নাড়া দিয়ে যায়।

তিতি রায় | 115.96.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৪:৪৭96197

তিতি রায় | 115.96.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৪:৪৭96197শুচিস্মিতা, অত্যন্ত অপূর্ব তোমার লেখা। এ শুধু পাঠ অভিজ্ঞতা তো নয়, নিজের দর্শনও জুড়ে আছে এতে। অতীতবিলাসী না হলেও অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ইতিহাসের কাছে তো বটেই, অনেক মানুষের ক্ষেত্রেও খুবই জরুরী। সেই অক্ষমতার কষ্ট এখানে পাঠককে নাড়া দিয়ে যায়।

-

শিবাংশু | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৬:২৯96198

- ভালো লাগলো। ভারি আন্তরিক লেখা।

মুকুল দে'র বইটি একটি খনি। আমিও আর্কাইভ ডট কম থেকেই পড়েছি।

অজন্ত এ পর্যন্ত দু'বার গিয়েছি। প্রথমবার চতুষ্পাঠীর ছাত্র হিসেবে। কলেজ জীবনে। মুকুল দে'র আটান্ন বছর পরে। তখনও পর্যন্ত পড়া ছিলো শুধু নারায়ণ সান্যাল। তার পর যাই কুড়ি বছর পরে গৃহস্থ আশ্রমিক হিসেবে। এবারই যাবার ছিলো পরিব্রাজক হয়ে। অপেক্ষায় আছি। অজন্তা বিষয়ে এখনও শেষ কথা ওয়াল্টার স্পিংক সাহেব। আঠাশ হাজার টাকার বই। লাইব্রেরিতে নাড়াচাড়া করেছি ভয়ে ভয়ে। তবে দরকার হয়না অতো কিছু জানার। নারায়ণ সান্যাল প্রাইমার হিসেবে ভালো।

চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য থেকে একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। অজন্তা চিত্রাবলী জাতক গল্পের দৃশ্যরূপ। জাতককথা মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পুরাণকথা। তার সঙ্গে শাক্যমুনি বুদ্ধের প্রায় কোনও সম্পর্কই নেই। ব্রাহ্মণ্য পুরাণের মতোই তা গল্পকথা মাত্র। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি মৎপ্রণীত গ্রন্থে। পুনরাবৃত্তি করছি না। শুধু অজন্তা গুহার পুনরাবিষ্কার বিষয়ে বইটি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

'... ১৮২৪ সালে ষোড়শ ল্যান্সার্সের একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট জেমস আলেকজান্ডার কারও কাছে খোঁজ পেয়ে, স্থানীয় লোকেদের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে, গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের ওয়াঘেরা নদীর দুর্গম বাঁকে সেই জঙ্গলে খুব বাঘের ভয়। কিন্তু সাহেব যা খুঁজছিলেন, তার সন্ধান পেয়ে গেলেন। তাঁকে চমকে দেবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল ঘোড়ার খুরের মতো ঘোরানো পাহাড়ের গুহায় প্রায় অক্ষত ছাব্বিশটি গুহামন্দির। সাহেব এবং তাঁর গাইড বিপজ্জনক পাহাড়ের ঢালে চড়া শুরু করলেন। স্রেফ গাছের ডালের ভরসায়, প্রাণ তুচ্ছ করে শেষ পর্যন্ত নীচের পাহাড়ে খাঁজের নাগাল পেলেন। তার পর বিশেষ ঝুঁকি নিয়ে উপরের পাহাড়ে পৌঁছে দেখলেন গাছপালার ঘন জঙ্গলের আড়ালে গুহামন্দিরের প্রবেশদুয়ার দেখা যাচ্ছে। সেখানে অধিবাসী বলতে হাজার হাজার বাদুড়। সামনে থেকে মনে হচ্ছিল এর আগে তিনি কানহেরি গুহামন্দিরে এরকম স্থাপত্য দেখেছেন। কিন্তু চমকটা ছিল পরে। যখন তিনি একটা মশাল জ্বালিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ভিতরের গুহাচিত্র গুলি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, "as exhibiting the dresses, habits of life,pursuits, general appearence and even features of the natives of India perhaps two thousand or two thousand five hundred years ago, well preserved and highly coloured, and exhibiting in glowing tints, of which light red is the most common, the crisp-haired aborigines of the sect of the Buddhists, who were driven from India to Ceylon by the advent of Brahminism." অজন্তার বৌদ্ধ পুরা নিদর্শনগুলির নবজন্ম হলো সেদিন।

(শাক্যমুনির বাড়িফেরা- বুদ্ধঃ এক অনন্ত অডিসি)

দেবল দেব | 157.4.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৯:১৩96203

দেবল দেব | 157.4.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৯:১৩96203অবিন ঠাকুর আর মুকুল দে মশাইকে অজন্তার চিত্র বিষয়ে প্রথম উৎসাহিত করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারতের শিল্প নিয়ে পরমোৎসাহী মানুষদের মধ্যে নিবেদিতা অগ্রগণ্যা। মুকুল দে-র বইটা আমি চোখে দেখিনি। তাই লেখিকার কাছে জানতে চাই, উনি কি নিবেদিতার নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি?

দেবল দেব | 157.4.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৯:১৩96204

দেবল দেব | 157.4.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৯:১৩96204অবিন ঠাকুর আর মুকুল দে মশাইকে অজন্তার চিত্র বিষয়ে প্রথম উৎসাহিত করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারতের শিল্প নিয়ে পরমোৎসাহী মানুষদের মধ্যে নিবেদিতা অগ্রগণ্যা। মুকুল দে-র বইটা আমি চোখে দেখিনি। তাই লেখিকার কাছে জানতে চাই, উনি কি নিবেদিতার নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি?

b | 14.139.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৯:২৩96205

b | 14.139.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৯:২৩96205- দেবলবাবু

উপরে ১২ আগস্ট ২০২০ ১১:২৩ এর দেওয়া লিঙ্কে গেলে বইটা পেয়ে যাবেন।

-

Prativa Sarker | ১২ আগস্ট ২০২০ ১৯:৪৫96206

অসাধারণ লাগলো। মুকুল দের বইটা পড়া হয়নি। এবার হতেই হবে৷

-

একক | ১২ আগস্ট ২০২০ ২০:১১96207

- @হু ,অবশ্যই পেতে পারেন তবে দমদি পাঠিয়ে দিয়েচেন দেকচি . আমারটাও ওই আর্কাইভ থেকেই নেওয়া | এখনো না পেয়ে থাকলে মেইল আইডি থেকে bilasibalaberal@gmail.com এ মেইল করুন , শিগগির পাঠিয়ে দিচ্চি |

মনে আচে অনেকদিন আগে রূপাবলী দেখে হাত মকশো করছিলুম তো এক বন্ধু বললো : অজন্তার ওপর এই বইটা পড়ো | সেইসময়ের পড়া | আজকে আবার আপনি মনে করিয়ে দিলেন :)

র২হ | 73.106.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ২০:৪৬96208

র২হ | 73.106.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ২০:৪৬96208রূপাবলী যেন কোনটা? নন্দলাল বসুর তিন না চার খন্ড বড় সাইজের পাতলা বইগুলো?

আরেকটা বই খুব পড়তাম নন্দলাল বসুর, শিল্পচর্চা। মোটাসোটা মেজোমতন বাঁধানো বই। তাতে ছাগলের কানের লোম দিয়ে তুলি তৈরী ইত্যাদি বিধান ছিল, খুব ঝামেলা। তবে নবরস এইসব খুব সুন্দর বুঝিয়েছিলেন। বইটা কই যে গেল।

hu | 2607:fcc8:ec45:b800:84d9:f918:65f7:***:*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ২৩:০২96211

hu | 2607:fcc8:ec45:b800:84d9:f918:65f7:***:*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ২৩:০২96211- ,,-কে ধন্যবাদ আর্কাইভের লিঙ্কটার জন্য। যাঁরা বইটা সম্পর্কে উৎসাহী তাঁরা এখন নিজেই পড়ে নিতে পারবেন।

একক, আপনাকে আর পাঠাতে হবে না তাহলে।

দেবলবাবু, আমার পাঠস্মৃতি বলছে নিবেদিতার কথা বইতে নেই। কিন্তু এটা হতে পারে যে আমি ভুলে গেছি। এখন একবার পাতা উল্টে দেখলাম। পেলাম না। এরপর যাঁরা বইটা পড়বেন তাঁরা নিবেদিতার কথা খেয়াল রেখে পড়লে নিঃসংশয় হওয়া যাবে।

শিবাংশুদাকে অনেক ধন্যবাদ ওয়াল্টার স্পিংকের কথা জানানোর জন্য।

মুকুল দে'র বইতে অজন্তার গুহা খুঁজে পাওয়ার গল্পটা একটু অন্যরকম। সাহেব শিকার করতে গিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেছিলেন। তখন এক রাখাল ছেলে তাকে পথ দেখায় এবং বকশিসের আশায় অজন্তার গুহার সন্ধান দেয়।

অনিন্দিতা | 103.87.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ২৩:২০96212

অনিন্দিতা | 103.87.***.*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ২৩:২০96212শ্রীলংকার সিগিরিয়া বা সিংহগিরি পর্বতে একই ধরনের বৌদ্ধ ঐতিহ্যবাহী গুহাচিত্র আছে। ছবিগুলি এখনো উজ্জ্বল ও সুসংরক্ষিত। ৬০০ ফুট উঁচু এই পার্বত্য প্রাসাদে একটু কষ্ট করে ওপরে উঠতে পারলে সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

-

শিবাংশু | ১৩ আগস্ট ২০২০ ১১:১৩96217

- @অনিন্দিতা,

সিগিরিয়া সব মিলিয়ে অবশ্যই একটি অভিজ্ঞতা। মাটি থেকে একশো মিটার মতো উঁচুতে পাহাড়ের ভিতরদিকের দেওয়ালে টানা গুহাচিত্রগুলি দেখা যায়। পাঁচটি 'পকেট' বা গ্যালারি আছে। তবে সাধারণভাবে দুটিই দেখা যায়। যতোটুকু দেখা যায়, সেখানে ফ্রেস্কো গুলি প্রায় সবই একক নারীমূর্তি। বিচ্ছিন্ন ভাবে আঁকা ও মাপে ছোটো। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে পুরাণযুগের নারীসৌন্দর্যের লক্ষণ অনুযায়ী আঁকা। অনুমান করা হয় পঞ্চম শতকের কাজ। মানে গুপ্তযুগে অজন্তার সমসাময়িক। আনন্দ কুমারস্বামী বলেছিলেন এগুলি অপ্সরাদের ছবি। বহুদিন পরে সেনারত পরানবিতান বলেছিলেন নারীমূর্তিগুলি বিজ্জুকুমারী (বিজলিকন্যা) এবং মেঘলতা'র (মেঘকন্যা)। আরেকটি মতও আছে। এই সব ছবি নাকি রাজ অন্তঃপুরের বনিতাদের অনুকৃতি। রং ও রেখার কাজ উচ্চমানের। সিগিরিয়া ম্যুরাল বা ফ্রেস্কোর সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যের কোনও সম্বন্ধ নেই। মিরর ওয়াল অংশে যে শিলালিপিগুলি দেখা যায় সেখানে গুহাচিত্রের নারীদের দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে নানা কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যাবে। কবি কালিদাসের অনুকরণ বলা যেতে পারে।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি গুণমান, বিশালতা বা বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বিচার করলে ঐ সব গুহাচিত্রের সঙ্গে অজন্তার কোনও তুলনাই হতে পারেনা। যে কোন আয়তনে ছোটো প্রতিবেশীদের মতো শ্রীলংকার অধিবাসীরাও ভারতীয় মূলভূমির অগণন শিল্পভাস্কর্য, স্থাপত্যের সঙ্গে নিজেদের নিদর্শগুলির তুলনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শ্রীলংকার শিল্পবেত্তারা সিগিরিয়ার কাজগুলিকে বাঘ বা অজন্তার থেকে উৎকৃষ্ট মনে করেন। আমার মনে হয়েছে নিতান্ত অতিশয়োক্তি। তবে যদি কেউ শ্রীলংকা যান, গুহাচিত্রসহ সমগ্র সিগিরিয়া পর্বতটি যেন নিশ্চিত দেখে আসেন।

বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 49.37.***.*** | ১৩ আগস্ট ২০২০ ১৪:১৯96219

বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 49.37.***.*** | ১৩ আগস্ট ২০২০ ১৪:১৯96219- লেখাটা পড়ে অনেক কিছু মনে পড়লো। আমি বেশ কয়েকবার গেছি অজন্তা।

প্রথমবার বাবা মায়ের সংগে স্কুলের আমলে, পরে বম্বে পুনায় চাকরি করার সময় ও সর্বশেষ প্রেম করার সময় ঔরংগাবাদ হয়ে গেছিলাম। প্রেমিকা ও যাবার মত মোটামুটি সময় ও রেস্তো থাকা সত্ত্বেও যে লোক কে পরিস্থিতির চাপে খাজুরাহো না গিয়ে অজন্তা যেতে হয়েছিল, তার তখন ই বোঝা উচিত ছিল, খুব সুখকর সময় যে অপেক্ষায় রয়েছে তা নাঃ-))))) পুঁটির মায়ের যে মূল সমস্যা, যে কোনো বিষয়েই অন্তত ৪৫ মিনিট বলা, যা কিনা আজ পারিবারিক মহামারীএ তে রুপান্তরিত হয়েছে, তার ও আবিষ্কার এই ঐতিহাসিক অজন্তা সফরে ঃ-))))

বাবু মিঞা বলে একজন লোক, বিবি কা মকবারার কিউরেটর এর সন্তান, তিনি বিচিত্র সব গল্প বলতে বলতে, উর্দু ভাঙা হিন্দুস্থানীতে আমাদের কে "বুদ্ধ ভগবান" এর জীবন কাহিনী শুনিয়েছিলেন, গাড়িতে যেতে যেতে। তার মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ছিল, অ্যাসিরিয়ান ছবির খবর, মত দাড়িওয়ালা ট্রেডার দের ছবি, অজন্তায় আংকা ('পৌরানিক') রাজসভার ছবির মধ্যে।

তবে প্রথম বার গিয়ে যে আগুন এর মত একেক্টা পাহাড়ে হলুদ আর কমলা পলাশ (রুদ্রাংশু) র ব্যাপ্তি দেখেছিলাম সেটা আর চোখে পড়ে নি, তবে ততদিনে জাপানী সহযোগিতায় রাস্তা বড় চওড়া হয়েছিল। আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর থেকেই, বরাবর ই , পলাশ ও ঐতিহাসিক পয়তাল্লিশ মিনিটের আগেকার জীবন একাকী মিস করে এসেছি ঃ-))))

মুকুল দে জেনেরালি শান্তিনিকেতন এর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং চরিত্র দের মধ্যে অগ্রগন্য। যদিও কলাভবন বা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের সংগে একটা পর্যায়ের পরে আর বোধ হয় যোগাযোগ ছিল না। এবং আর্টিস্ট দের মধ্যে রেয়ার থিয়োরেটিশিয়ান। হুচি তুই যদি কখনো মুকুল দে কে নিয়ে বড় করে কাজ করতে চাশ করতে পারিশ কিন্তু। তোর আর্টে এতো ইন্টারেস্ট তুই নিজে গম্ভীর সংখ্যাতত্ত্বের লোক হয়েও এটা খুব দারুণ রে।

আমার মনে হয় বিনোদবিহারী , মুকুল দে এঁরা কিন্তু অবন ঠাকুরের পরে বেশ ইউনিক, নিজেরাও বড় শিল্পি আবার থিয়োরেটিশিয়ান, যেটা নন্দলাল এর ঘরানা তে নেই।

আর্ট ঠিয়োরী র অন্য দুটো ঘরাণা যেটা, কুমারস্বামী এবং অজিত মুখার্জি তাঁদের আলাদা নিজস্বতা রয়েছে। আমি এইবারে বেনারসে মিউজিয়াম এ গিয়ে আন্দাজে যা বাইরে থেকে যা বুঝলাম দেখলাম, এঁদের কাজ কর্ম লোকে এখনো বেশ ভালো-ই অধ্যয়ন করে। ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস হিসেবে।

মুকুল দের সমস্ত লেখা, হিউজ বই পত্র ডকুমেন্ট এর কালেকশন, মুকুল দে ও তাঁর স্ত্রীর বিভিন্ন লোক কে লেখা চিঠি, শান্তিনিকেতন এর আশে পাশে গ্রামীন জনজীবন নিয়ে রেয়ার লেখাপত্র বা ইলাসট্রেশন এর কালেকশন, ওঁর নিজের বই য়ের কালেকশন, ইত্যাদি আর্কাইভ করেছেন, অসাধারণ ভাবে করেছেন যিনি তিনি একজন প্রফেসনাল হিস্টোরিয়ান, মুকুল দের নাতি সম্ভবত, নামটা সম্ভবত প্রোফেসর সত্যশ্রী উকিল। শান্তিনিকেতন এ ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের খোঁজ নিতে শুরু করার পরে, আমি কিছু খবর পেয়েছিলাম। দুর্ধর্ষ আর্কাইভিস্ট। তুই যদি ভবিষ্যতে কাজ করিশ, আমি লোকজন কে রিকোয়েস্ট করবো তোকে হেল্প করতে। বা অন্তত তখন ও যদি আমার নিজের এই বিষয়ের বই পড়ার ইন্টারেস্ট থাকে , করব ঃ-)))

রিয়েলি ওয়েল রিটেন, থ্যাংক ইউ। বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত

-

Jeet Bhattachariya | ১৩ আগস্ট ২০২০ ১৪:২১96220

খুব ভালো লাগলো পরে । অসাধারণ ।

বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 202.142.***.*** | ১৩ আগস্ট ২০২০ ১৫:১৯96221

বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 202.142.***.*** | ১৩ আগস্ট ২০২০ ১৫:১৯96221- রুদ্রাংশু না , কিংশুক। রুদ্র পলাশ টা আলাদা ফুল, স্প্যথোডিয়া বা পিচকিরি ফুল যেটা,সংখ্যায় পলাশের থেকে অনেক বেশি আছে সর্বত্রই

hu | 2607:fcc8:ec45:b800:84d9:f918:65f7:***:*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ০০:২৭96228

hu | 2607:fcc8:ec45:b800:84d9:f918:65f7:***:*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ০০:২৭96228- বোধিদা, মুকুল দের সম্পর্কে জানানোর জন্য ধন্যবাদ। বড় প্রোজেক্টে আমি এখন একেবারেই কমিট করতে পারবো না। তবে এগুলো পড়তে তো ইচ্ছে করেই। জানাবো তোমাকে।

সবাইকে, যাঁরা পড়লেন ও মন্তব্য করলেন, তাঁদের ধন্যবাদ।

Piyali Bandyopadhyay | 2402:3a80:a5a:cb7d:0:69:c3e6:***:*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ০১:১৭96229

Piyali Bandyopadhyay | 2402:3a80:a5a:cb7d:0:69:c3e6:***:*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ০১:১৭96229শুচিস্মিতা,তুমি জয়ঢাক এর দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য র সঙ্গে যোগোযোগ করতে পারো স্ক্যান বা রিপ্রিন্টের ব্যাপারে।।

অত্যন্ত মূল্যবান ও সুখপাঠ্য লেখা।

সুদেষ্ণা মৈত্র | 42.***.*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ১০:৪৭96234

সুদেষ্ণা মৈত্র | 42.***.*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ১০:৪৭96234খুব ভালো লাগল

-

সম্বিৎ | ১৪ আগস্ট ২০২০ ১১:৪৬96235

সম্বিৎ | ১৪ আগস্ট ২০২০ ১১:৪৬96235 লেখাটা খুবই ভাল, হুচি। তবে আমি অন্যকথা বলতে এসেছি। আজ থেকে বছর কুড়ি-বাইশ আগে বার্কেলের পড়ুয়া অনির্বান (দ্বিতীয় প্রজন্মের অ্যামেরিকান বাঙালি) bookfinder.com বলে একটি বই খোঁজার সাইট করেছিল। পরে অ্যামাজন বোধহয় কিনে নেয়। এই কুড়ি-বাইশ বছরে মাঝে মধ্যে সেখানে ঢুঁ মেরেছি বইয়ের সন্ধানে। পেয়েওছি। এখনও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধানে সেখানে যাই মাঝে সাঝে। মুকুল দে-র বই সেখানে সন্ধান করে এই পাওয়া গেল, দেখ যদি জোগাড় করতে পার।

অর্ঘ্য মজুমদার | 2409:4061:17:54b0:67ef:6e67:9049:***:*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ১৮:৩০96242

অর্ঘ্য মজুমদার | 2409:4061:17:54b0:67ef:6e67:9049:***:*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ১৮:৩০96242নারায়ণ সান্যালের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লিখিত বইটি পড়েছিলাম l মুকুল দের উপলব্দি বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক l এমন বিষয়-সংস্থান নির্বাচন ও উপস্থাপন প্রশংসনীয়, উপভোগ্য l অশেষ ধন্যবাদ

সুকি | 49.207.***.*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২০:৪৭96244

সুকি | 49.207.***.*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২০:৪৭96244লেখাটি উত্তম লাগলো

-

π | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২০:৫৮96245

- সত্যশ্রী উকিল ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন,

লেখাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আমার ফেসবুক পেজ-এ শেয়ার করলাম। আমি দীর্ঘদিন ধরে মুকুলবাবুর কাগজপত্র ঘাঁটছি। এমন অনেক ফটোগ্রাফ খুজে পেয়েছি যেগুলি ওনার বইতে নেই। তারই কিছু ছবি আপনার এই থ্রেডে শেয়ার করবো। একটি চমৎকার লেখা আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

-

π | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২১:১৩96246

- আমার যা নেটের দশা, ছবিগুলো আনতে পারছিনা। কেউ দিয়ে দিলে ভাল হয়।

- পাতা : ১২

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)

(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, অরিন)

(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)

(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... dc, albert banerjee)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।