- বুলবুলভাজা আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

-

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী – কালাজ্বর, ইউরিয়া স্টিবামিন এবং আমাদের সামাজিক বিস্মৃতি

ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য

আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৭ আগস্ট ২০২১ | ৭৫৩৪ বার পঠিত - (আমার এ প্রবন্ধের জন্য আমি ঋণী স্বরাজ্য পত্রিকায় প্রকাশিত আনন্দ রঙ্গনাথন এবং শীতল রঙ্গনাথনের প্রবন্ধ “Brahmachari: The Forgotten Saint of Calcutta”-র কাছে। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে অনেক নতুন দিক এ প্রবন্ধে ধরা আছে। আমার প্রবন্ধটির একটি ভিন্ন ভার্সন ডক্টরস ডায়ালগ-এ বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল।)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের মান্য গবেষক রয় পোর্টার, বলা যেতে পারে তাঁর ম্যাগনাম ওপাস, দ্য গ্রেটেস্ট বেনিফিট টু ম্যানকাইন্ড গ্রন্থে বলছেন – “In many villages and clearings where the white men took his wares and weapons, he encountered ghastly unknown conditions: kala-azar, with its leprosy-like sympotoms, in India and Africa”। সে তো না হয় হল। ভারতে এবং আফ্রিকায় “বীভৎস অজানা পরিস্থিতির” মুখোমুখি হতে হয়েছিল রয় পোর্টারের নিজের দেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। কিন্তু এর পরে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন পোর্টার – “Colonial powers, however, would see disease in one light only: an evil, an enemy, a challenge, it had to be conquered in the name of progress.” ঔপনিবেশিক শক্তি রোগকে এক শত্রু, এক আপদ এবং এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখত এবং ভাবত এদের জয় করা আসলে প্রগতির নামান্তর। এখানে বলার কথা, হ্যাঁ, শুধু রোগের ক্ষেত্রে এ সমস্যা বিদ্যমান ভাবলে আমরা ভুল করব। উপনিবেশের শ্রেষ্ঠ মেধাসমূহকেও আপদ, শত্রু এবং চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়েছে। হয়তো এ কারণে পোর্টার আবিষ্কারক হিসেবে রবার্ট কখ বা পল আর্লিখদের নাম তাঁর বইয়ে উল্লেখ করলেও kala-azar-এর আলোড়ন ফেলা চিকিৎসা ইউরিয়া স্টিবামিন বা এর আবিষ্কর্তা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নামোচ্চারণ করেননি।

১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সভাপতির ভাষণে বললেন – “বাস্তব কথা হল এই যে, একটি দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল পুষ্টির অভাব। একে রাষ্ট্রনেতা এবং বৈজ্ঞাবিকদের উভয়ের তরফেই তরফে অতি যত্ন সহকারে দেখতে হবে। এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য থেকে বঞ্চিত। একজন নামী সুইস (Swiss) গবেষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যদি না পৃথিবীর মানুষকে খাদ্যের জোগান দেওয়া যায় তাহলে সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।” এ রকম মানব-মুখী মানসিকতাই ছিল তাঁর জীবনের চালিকাশক্তি।

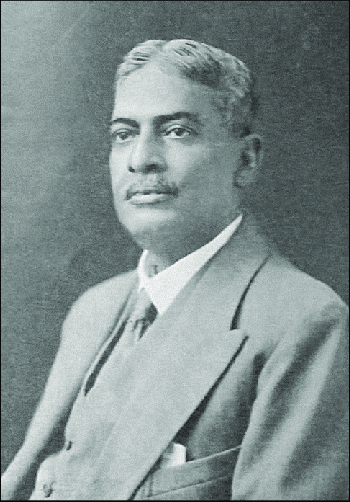

আমার এ নাতিদীর্ঘ গবেষণাকর্ম জাতীয় স্মৃতিতে প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মরণে চলে যাওয়া (collective amnesia) চিকিৎসক-গবেষক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর আবিষ্কারের নানা বাঁক নিয়ে আলোচনা করেছে। গবেষক, চিকিৎসক, আবিষ্কারক তথা স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পরে (জন্ম – ৭ জুন, ১৮৭৩। মৃত্যু – ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) বন্দিত মেডিক্যাল জার্নাল ল্যান্সেট-এ “অবিচ্যুয়ারি” বিভাগে লেখা হয়েছিল – “By the death of Sir Upendrnath Brahmachari in Calcutta on Feb. 6, India has lost one her outstanding figures. He was not only a distinguished Indian physician – perhaps the most distinguished of his day – but also a research worker of unusual merit.” ল্যান্সেট জার্নাল বুঝতে পেরেছিল, ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একজন অসামান্য চিকিৎসককে হারিয়েছে – তা-ই নয়, হারিয়েছে একজন অনন্যসাধারণ উচ্চমেধার গবেষককে। তাঁর গবেষণা নিয়ে মন্তব্য করা হল – “His early researches on antileishmanial drugs, which culminated in his preparation of urea stibamine, were financed by the Indian Research Fund Association.” সবার শেষে প্রতিবেদনে বলা হয় – “If all distinguished Indians, and for that matter all British officials, had shared his liberal outlook, many of the difficulties India face today would have been resolved.” অর্থাৎ, যদি বিজ্ঞানের জগতে কেবল সমস্ত ভারতীয়ই নয়, ব্রিটিশ অফিসারেরাও যদি তাঁর মত মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে পারতেন, তাহলে ভারতের অনেক সমস্যারই সমাধান করে ফেলা সম্ভব হত।

গবেষক, চিকিৎসক, আবিষ্কারক তথা স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পরে (জন্ম – ৭ জুন, ১৮৭৩। মৃত্যু – ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) বন্দিত মেডিক্যাল জার্নাল ল্যান্সেট-এ “অবিচ্যুয়ারি” বিভাগে লেখা হয়েছিল – “By the death of Sir Upendrnath Brahmachari in Calcutta on Feb. 6, India has lost one her outstanding figures. He was not only a distinguished Indian physician – perhaps the most distinguished of his day – but also a research worker of unusual merit.” ল্যান্সেট জার্নাল বুঝতে পেরেছিল, ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একজন অসামান্য চিকিৎসককে হারিয়েছে – তা-ই নয়, হারিয়েছে একজন অনন্যসাধারণ উচ্চমেধার গবেষককে। তাঁর গবেষণা নিয়ে মন্তব্য করা হল – “His early researches on antileishmanial drugs, which culminated in his preparation of urea stibamine, were financed by the Indian Research Fund Association.” সবার শেষে প্রতিবেদনে বলা হয় – “If all distinguished Indians, and for that matter all British officials, had shared his liberal outlook, many of the difficulties India face today would have been resolved.” অর্থাৎ, যদি বিজ্ঞানের জগতে কেবল সমস্ত ভারতীয়ই নয়, ব্রিটিশ অফিসারেরাও যদি তাঁর মত মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে পারতেন, তাহলে ভারতের অনেক সমস্যারই সমাধান করে ফেলা সম্ভব হত।

প্রসঙ্গত, ১৮২৩ সালে জন্ম নেওয়া ল্যান্সেট জার্নালে এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক টমাস ওয়াকলে-র র্যাডিক্যাল বিশ্বাস ও দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছিল। বর্তমানে ল্যান্সেটের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ৬০-এর বেশি। ল্যান্সেট-এর প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় বলা হয়েছিল (অক্টোবর ৫, ১৮২৩) – “It has long been a subject of surprise and regret, that in this extensive and intelligent community there has not hitherto existed a work that would convey to the Public, and to distant Practitioners as well as to, Students in Medicine and Surgery, reports of the Metropolitan Hospital Lectures.” এই লক্ষ্যে “To Country Practitioners, whose remoteness from the headquarters, as it were, of scientific knowledge, leaves them almost without the means of ascertaining its progress – To the numerous classes of Students, whether here or in distant universities – To Colonial Practitioners – And, finally, to every individual in these realms.” – এদের সবার কাছে চিকিৎসা-জগতের গবেষণা ও অগ্রগতির খবর পৌঁছে দিতে হবে। সম্পাদকের স্পষ্ট ধারণা ছিল, এ কাজের জন্য “we shall be assailed by much interested opposition”।

আমরা বুঝতে পারছি, খোদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে জগদ্দল পাথরের মত বসে থাকা আভিজাত্য এবং ঐতিহ্য-নির্ভর বিজ্ঞানের শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের সাথে মুক্ত-চিন্তার এবং স্বাধীন গবেষণার বিরোধ – বিশেষত মেডিসিনের জগতে – এহ বাহ্য একটি বিষয় ছিল। ১৯শ শতকের প্রথমার্ধ অবধি অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের মেডিক্যাল-শিক্ষায় মেডিসিনের সাথে সাথে বাইবেলও পড়তে হত। এ বিষয়ে বিশেষ ভালো আলোচনা পাওয়া যাবে, জোয়ান লেন-এর সমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ A Social History of Medicine এবং এন ডি জেউসন-এর অতি আলোচিত “Medical Knowledge and the Patronage System in 18th Century England” প্রবন্ধে।

এরকম অবস্থাকে ভাঙ্গার জন্য একদিকে যেমন জেরেমি বেন্থাম সহ অন্যান্য চিন্তাবিদদের উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডন বা আদিতে লন্ডন ইউনিভার্সিটি (১৮২৬) তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার জন্য জন্ম নিয়েছে ল্যান্সেট তুল্য জার্নাল। অর্থাৎ, উপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার জগতে টানাপড়েন এবং দ্বন্দ্ব শুধু উপনিবেশিক-উপনিবেশিত এ-দুয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলনা। উল্লেখযোগ্য, উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কাঠামোর মধ্যেই অন্তর্লীন থেকেছে প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার দ্বন্দ্ব। এরই নিকৃষ্ট প্রতিসৃত চেহারা আমরা দেখেছি উপনিবেশিক ভারতে।

বিজ্ঞানের মাঝে এরকম স্তরায়িত দ্বন্দ্ব নিয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রুনো লাতুরের Science in Action: How to follow scientists and engineers through society এবং টমাস কুনের The Structure of Scientific Revolutions সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক পড়ে থাকবেন আশা করি। এছাড়া সবার পরিচিত গ্রন্থ ডেভিড আর্নল্ড-এর কলোনাইজিং দ্য বডি এবং কপিল রাজের রিলোকেটিং মডার্ন সায়ান্স পথিকৃৎ-স্থানীয়।

উপেন্দ্রনাথের জন্ম ও শিক্ষা বৃত্তান্তে প্রবেশের আগে আমরা বুঝে নিতে পারি তাঁর বেড়ে ওঠার সময়কালে উপনিবেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতির কিছু বিশিষ্ট রূপরেখা। কারণ চিন্তা তো সময়ের সন্তান – তা সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই হোক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা। সময় থেকে আলাদা করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে এগুলোকে দেখা যায়না, দেখা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদ – তৎকালীন সময়ের বিশিষ্টতা

১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধ জয় করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিল। কিন্তু ১৮২৫ সালেই বিশ্ববাজারের অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয় ইংল্যান্ড। এ বিষয়ে দ্য ইকনোমিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনা “The slumps that shaped modern finance” পড়ে নেওয়া যায়। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চা ব্যবসার ক্ষেত্রে যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে এসেছিল তা গভীর প্রশ্নের মুখে পড়ে। এদের একচেটিয়া ব্যবসার জন্য ব্রিটেনের ধনাঢ্য শ্রেণীকে ২ মিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। এদিকে অস্ট্রেলিয়া চিন থেকে অনেক কমদামে চা কিনত। কিন্তু ইংরেজরা কার্যত একটি ঘোরতর “চা-খোর” জাতি। এজন্য কমদামে ভালো চা পাওয়া ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনীতির অংশ হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া গুপ্তের গবেষণা দেখিয়েছে – “Evidence based on contemporary accounts suggests that a tradesman’s family in 1749 in Britain spent three shillings a week for bread and four shillings on tea and sugar. But tea was still too expensive to become common man’s drink. It was only in the nineteenth century that tea became a common beverage for British households. Per capita consumption per year increased from 1.1 pounds in 1820 to 5.9 pounds in 1900 and 9.6 pounds in 1931.”

Table 1: Consumption of Tea: International Market ShareYear Share in World Consumption (%) United Kingdom Rest of Europe Russia/USSR North America (including West Indies) Major Producing Countries 1910 39.2 4.2 21.0 18.3 4.4 1920 56.4 6.9 Not Available 18.1 6.6 1928 48.4 6.7 7.1 14.3 4.1 1936 53.5 6.3 3.1 14.2 9.3

Source: International Tea Committee, Bulletin of Statistics, 1946.

এরকম সময়ই শুরু হয় প্রথম ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ (১৮২৪-২৬)। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৫০,০০০ সৈনিক গারো পাহাড়, আসাম এবং মণিপুরের বিপজ্জনক দুর্ভেদ্য অঞ্চলে লড়াই করে মারা যায়। সেসময়ের হিসেবে ৫-১৩ মিলিয়ন পাউন্ড (বর্তমান হিসেবে ৪০০ মিলিয়ন থেকে ১.৪ বিলিয়ন পাউন্ড) ক্ষতি হয় যুদ্ধের ফলে। কিন্তু এ যুদ্ধের পরে দু’টি ঘটনা ঘটে – (১) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চিনের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার নাকচ করে, এবং (২) চার্লস আলেকজান্ডার ব্রুস, যিনি ইংল্যান্ডের পক্ষে সফল এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে চা চাষ করা সম্ভব, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। এরপরে আর বিশেষ সময় লাগেনি – আসাম ও সংলগ্ন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর চা চাষের সুরক্ষিত অঞ্চল। এর সাথে সাথে বদলে গেল এসব অঞ্চলের টোপোগ্রাফি, ডেমোগ্রাফি এবং খাদ্যাভ্যাস। এই ব্রুস সাহেবকে “ভারতে চায়ের জনক”ও বলা হয়।

একইসাথে বর্তমান বাংলাদেশের যশোর থেকে নদীয়া ও হুগলি হয়ে বর্ধমানে পৌঁছয় বেলেমাছি বা স্যান্ড ফ্লাই-বাহিত মারাত্মক রোগ কালাজ্বর (যদিও এ রোগটি যে বেলেমাছি-বাহিত সে আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে)। তারপর আরও অগ্রসর হয়ে অল্পদিনের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং গারো পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে যায় এই রোগ – পথে কোন জনপদ, গ্রাম বা লোকালয় এর হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

ইতিহাসে কুখ্যাত “বর্ধমান ফিভার” বস্তুত দু’টি রোগের যুগপৎ আক্রমণে হয়েছিল। ব্রহ্মচারী ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এ প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর, ১৯১১) তাঁর গবেষণাপত্র “On the Nature of the Epidemic Fever in Lower Bengal Commonly Known as Burdwan Fever. (1854-75)”-এ দেখিয়েছিলেন – “It is thus evident that there was an epidemic of two diseases during the outbreak of Burdwan fever. The severe cases described by French were mostly cases of malaria (probably malignant tertian fever), while those that constituted the large majority of cases observed by Jackson were cases of Kala-azar.”

১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর A Treatise on Kala-azar গ্রন্থে ব্রহ্মচারী জানাচ্ছেন – “কালা-আজার নামটি যদিও বহুল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যথোপযুক্ত নয়। এ নাম দিয়ে বোঝানো হয় যে এক বিশেষ ধরনের জ্বরে ত্বকের রঙ কালো হয়ে যায়। এজন্য অনেকেই মনে করেন একে “কালা-জ্বর” বলা উচিত।” অঞ্চলভেদে কতভাবে এর নামের ভিন্নতা ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করেন তিনি। ১৮২৪-২৫-এ যশোরে যখন এ রোগের প্রকোপ দেখা যায় তখন একে “জ্বর-বিকার” বলা হত। এরই অন্যান্য নামগুলো হল – “দমদম জ্বর”, “সাহেবদের রোগ”, “সরকারি অসুখ”, “কালা-দুঃখ”, “কালা-হাজার” “আসাম ফিভার”, ponos (Greece), semieh (Sudan), malattia de menssa (Sicily) ইত্যাদি। এসব থেকে কালাজ্বরের পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। জলপাইগুড়িতে একে বলা হত “পুষ্করা” আর আসামের মানুষ একে বলতো “সাহেবদের রোগ”।

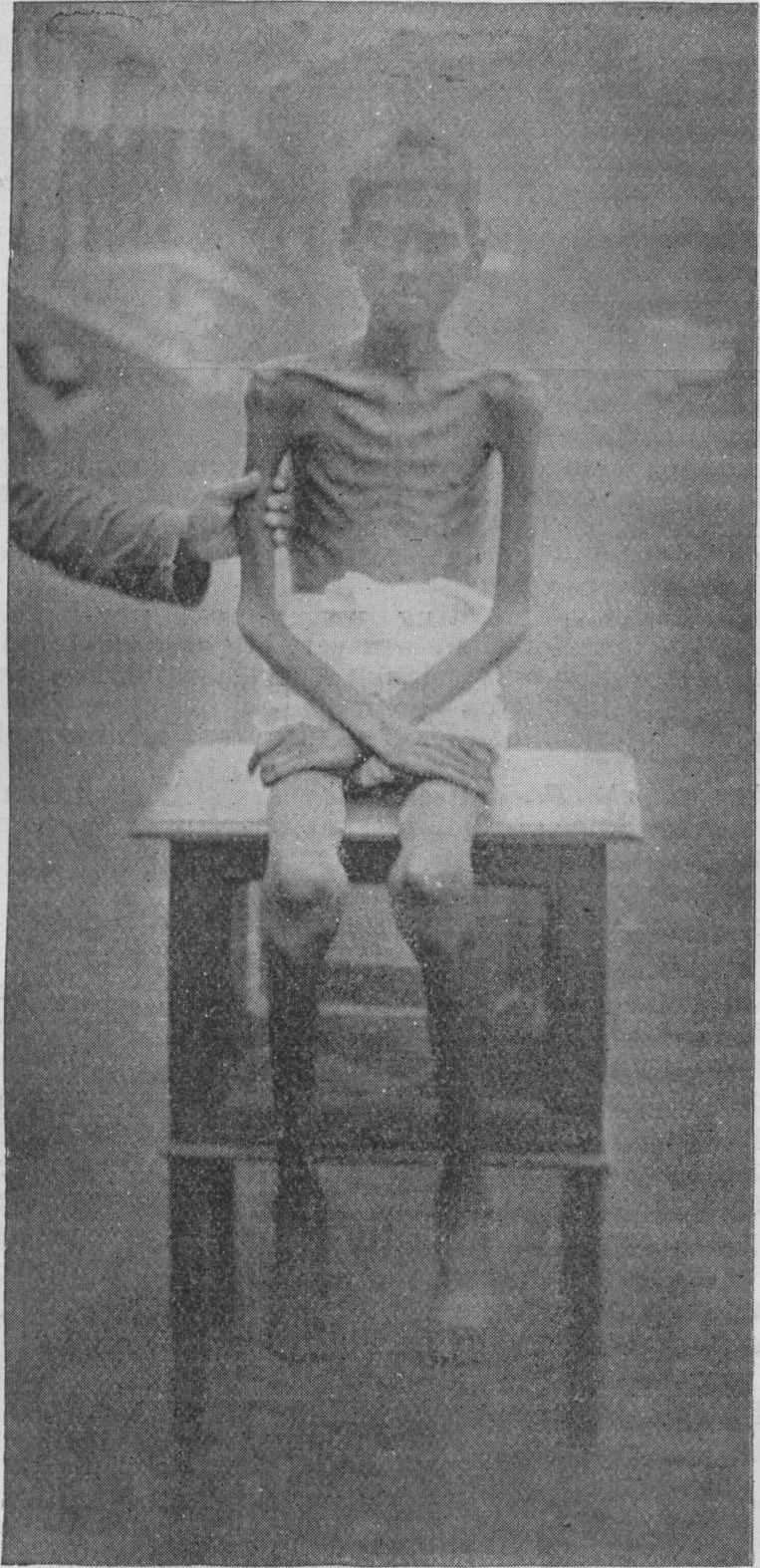

যাহোক, আসামের সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চা বাগান তৈরি হল, “সাহেবদের রোগ” ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল স্থানীয় অধিবাসী এবং চা বাগানের কুলি তথা শ্রমিকদের মাঝে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে লাগল এই ব্ল্যাক ডেথ বা কৃষ্ণ মৃত্যুর থাবায়। তখন আড়কাঠিদের দিয়ে ছোটনাগপুর অঞ্চলে থেকে দরিদ্র, ভুখা মানুষদের নিয়ে আসা হল চা বাগানের কুলি হিসেবে। চা বাগান তৈরির মধ্য দিয়ে আগেই আসাম এবং গারো পার্বত্য অঞ্চলের টোপোগ্রাফি পরিবর্তিত হয়েছিল। এবার নতুন করে ডেমোগ্রাফির পরিবর্তন শুরু হল। আরেকটা পরিবর্তন হল – আসামের মানুষের মাঝে চা পানের অভ্যেস তৈরি করে দেওয়া হল। পরিবর্তন হল পানাভ্যাসেরও। ৩,৫০,০০০-এর বেশি মানুষ এ রোগে মারা গিয়েছিল। আবার কোনো কোনো হিসেবে এ সংখ্যা ২৫ লক্ষও হতে পারে। এ রোগে সেসময়ে মৃত্যুহার ছিল ৯০%।

উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এক গভীর সংকটের মুখে পড়ল – মানুষ তথা চা বাগানের কুলিদের মৃত্যু আটকানো না গেলে চা উৎপাদন হবে না, মুনাফায় ঘাটতি পড়বে। আবার বিজ্ঞানীদের কাছে দুটি প্রশ্ন এল – (১) এ রোগ কিভাবে হয়? বাহক কে? (২) মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যাবে কিভাবে। মেরি গিবসন তাঁর “The Identification of Kala-azar and the Discovery of Leishmania Donovani” গবেষণাপত্রে জানাচ্ছেন – “In the years following 1858, when the British government formally assumed power over the whole of British India, the government of Bengal became concerned by reports of an epidemic of quinine-resistant fever occurring in the district of Burdwan in Lower Bengal. The mortality was so great that the population, the productivity of the land, and consequently the government revenue were greatly diminished.”

এক অদ্ভুত সমাপতন ঘটল – সাম্রাজ্যবাদ চায় মুনাফার জন্য কুলিদের বাঁচিয়ে রাখতে, এবং বিজ্ঞান চায় একটি মানুষেরও যেন মৃত্যু না ঘটে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সে লক্ষ্যে তাদের সমস্ত শ্রম ঢেলে দেন। উপনিবেশিক শাসকেরা তার সুফলটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। এটা বিজ্ঞানের ট্র্যাজেডি। শুধু তাই নয় একটি “মেডিক্যাল - স্টেট - পলিটিক্স কমপ্লেক্স” গড়ে ওঠে। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির যূপকাষ্ঠে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা বলিপ্রদত্ত হন।

এর ভালো উদাহরণ দেখা যাবে ১৮৬৭-পরবর্তী উপনিবেশিক ভারতের কলেরা পলিসির ক্ষেত্রে। সুয়েজ খাল চালু হবার পরে কলেরা রোগী থাকলে জাহাজ-শুদ্ধ কোয়ারান্টাইনে থাকা আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু এতে ইংরেজের মুনাফায় ঘাটতি পড়ছিল। এজন্য কলেরার সংজ্ঞা বদলে দেওয়া হল, কলেরা ছড়ানোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রাহ্য ধারণাকেও আক্রমণ করা হল, অস্বীকার করা হল। এ ব্যাপারে অনবদ্য সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন শেল্ডন ওয়াটস তাঁর “From Rapid Change to Stasis: Official Responses to Cholera in British-Ruled India and Egypt: 1860-1921”। তাঁর পর্যবেক্ষণে – “To maintain general amnesia, they silenced critics at the Royal Army Medical College at Netley who knew what the score was. They kept inconvenient documentary evidence, written before the policy change, under wraps and in some cases may have destroyed it.” আরেকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ চিকিৎসক অ্যান্ড্রু ডানকান তাঁর “A Phase in the History of Cholera in India” (১৯০২ সালে এডিনবার মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত) প্রবন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই বিপজ্জনক প্রবণতার বর্ণনা দিয়েছেন। “মেডিক্যাল-স্টেট-পলিটিক্স কমপ্লেক্স”-এর এর চাইতে ভালো উদাহরণ আর কি আছে?

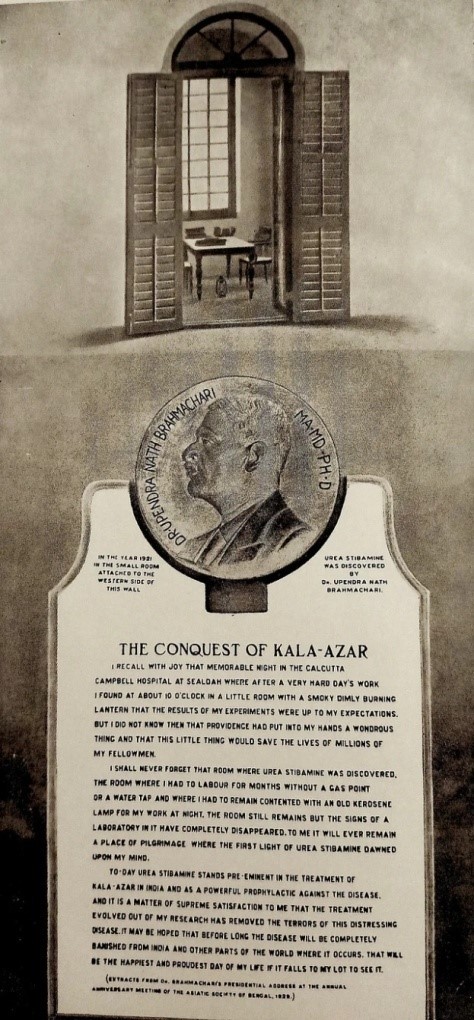

১৮৬৭-৬৮ পরবর্তী সময়ে ভারতে কলেরা গবেষণার ক্ষেত্রে “পলিসি রিভার্সাল” বা নীতির আপাদমস্তক পরিবরর্তনের ফলে শুধু কলেরা সংক্রান্ত গবেষণা নয়, সব শাখার স্বাধীন গবেষণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনিতেই পুঁজি এবং বাণিজ্যের প্রয়োজন ছাড়া অন্য বিষয়ে গবেষণায় উপনিবেশিক ভারতে উৎসাহ দেওয়া হত – এমন নয়। এই সময়ের পরে তা আরও কমে যায়। এমনকি খোদ সাদা চামড়ার সাহেব রোনাল্ড রস তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের আমলাতন্ত্র বিভিন্ন পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে ব্রহ্মচারী “রাজভক্ত” কিনা এ প্রশ্ন এরকম এক প্রেক্ষিতে খুব জরুরী ছিল না। অধিকতর জরুরী ছিল একজন কালা মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে যত যোগ্যতাই অর্জন করুন না কেন, তিনি উপনিবেশিক বিজ্ঞানের আমলাতন্ত্রের সাথে কতটা লড়াই করে উঠতে পারছেন এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের জগতের ঘাঁৎ-ঘোঁৎ ভালো বুঝতেন কিনা। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আমরা তার মাঝে খুঁজে দেখতে পারি অন্যভাবে। তাঁর নাম দু’বার – ১৯২৯ এবং ১৯৪৬ – নোবেলের তালিকায় নমিনেশন পাওয়া সত্ত্বেও কেন নোবেল পুরষ্কার পেলেন না। আর প্রথম ক্ষেত্রে এটা জেনে রাখা ভালো, ইন্ডিয়া রিসার্চ ফান্ড থেকে অনুদান পাওয়ার দরুন তাঁর আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামিনের বাজারে আসা সহজ হয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের (বর্তমানের নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) যে ঘরে এই অসম্ভব গবেষণাকর্মটি করেছেন, সেটা আয়তনে জেলের একটা সেলের সাইজের বেশি কিছু ছিলনা। তাঁর নিজের কথায় – “I recall with joy that memorable night in the Calcutta Campbell Hospital at Sealdah, where after a very hard day’s work I found at about 10 o’clock that the results of my experiments were up to my expectations. But I didn’t know then that providence had put into my hands a wondrous thing and that this little thing would save the lives of millions of my fellowmen. I shall never forget that room where Urea Stibamine was discovered. The room where I had to labour for months without a gas point or a water tap and where I had to remain contented with an old kerosene lamp for my work at night. To me it will ever remain a place of pilgrimage where the first light of Urea Stibamine dawned upon my mind.” তাঁর গবেষণাকক্ষে কোন গ্যাসের সংযোগ ছিলনা, ছিলনা বিদ্যুৎ সংযোগ, এমনকি ট্যাপ ওয়াটারের সরবরাহও নয়। একটি পুরনো কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাত্রিবেলা কাজ করতেন আবিষ্কারের অদম্য আকাঙ্খায়।

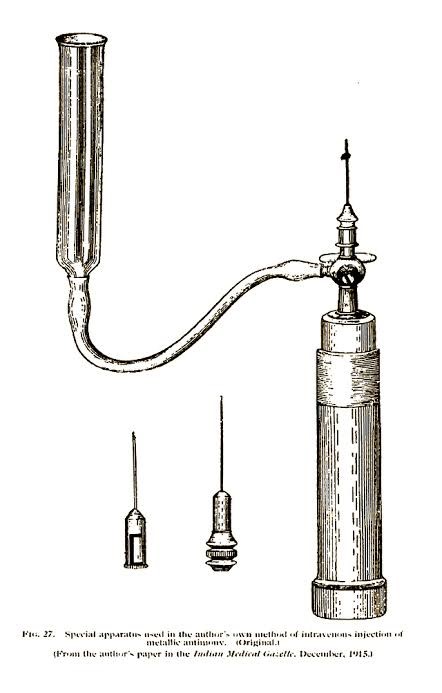

(যে ঘরে গবেষণা করতেন এবং ডানদিকে যে যন্ত্র দিয়ে রোগীদের দেহে ইউরিয়া স্টিবামিন ইঞ্জেকশন দিতেন)

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

যাঁরা ব্রহ্মচারীর মতো জীবন যাপন করেন, তাঁদের উপাধি হয় ব্রহ্মচারী। একটি কম সমর্থিত মত হল, যে কেশবচন্দ্র ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁর বড়দাদা গোপালচন্দ্র ভারতী দীক্ষার পরে নিজেদের মুখোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী উপাধি গ্রহণ করেন। এদের নবম বা দশম বংশধর হচ্ছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

এক অনন্যসাধারণ মেধার অধিকারী এই মানুষটির গ্র্যাজুয়েশন ১৮৯৩ সালে হুগলি মহসিন কলেজ থেকে – অংক এবং কেমিস্ট্রি নিয়ে ডাবল অনার্স, Thysetes মেডেল পান। এরপরে ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কেমিস্ট্রিতে এমএ পাশ, সাথে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ। একই সময়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এলএমএস ডিগ্রি পান ১৮৯৯ সালে। ১৯০০ সালে এমবি ডিগ্রি – মেডিসিন এবং সার্জারি দু’টিতেই প্রথম হয়ে গুডিভ এবং ম্যাকলিওডস মেডেল পান। ১৯০২ সালে এমডি পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপরে ১৯০৪ সালে পিএইচডি অর্জন। বিষয় ছিল “Studies on Haemolysis”। তাঁর পিএইচডির থিসিসের সংক্ষিপ্ত এবং উন্নত চেহারার নতুন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় বায়োকেমিক্যাল জার্নাল-এ ১৯০৯ সালে “Some Observations on the Haemolysis of Blood by Hyposmotic and Hyperosmotic Solutions of Sodium Chloride” শিরোনামে। এছাড়াও ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন থেকে Mente মেডেল এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উইলিয়াম জোন্স মেডেল লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে প্রায় সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে গবেষণার নির্ভুল লক্ষ্যে। প্রায় ১৫০টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে নেচার, ল্যান্সেট, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, বায়োকেমিক্যাল জার্নাল, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ বা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এর মতো জার্নালগুলোতে।

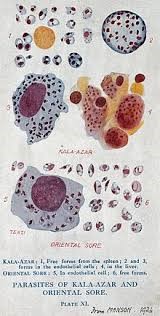

১৯০৩ সালে ৩ মাসের ব্যবধানে দু’টি ঘটনা ঘটল। ৩০ মে, ১৯০৩-এ ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হল রয়্যাল আর্মি মেডিক্যাল কলেজের (নেটলে) প্রফেসর লিশম্যানের গবেষণাপত্র “On the Possibility of Occurrence of Trypanosomiasis in India”। ভারত থেকে “দমদম জ্বর” নিয়ে আগত এক ব্রিটিশ সৈন্যের প্লীহা থেকে ম্যালেরিয়া থেকে ভিন্ন একধনের পরজীবী দেখতে পেলেন। “In July 1903, Donovan reported the finding of similar bodies from the spleen of patients suffering from prolonged fever with splenomegaly in Madras (now Chennai).” রোনাল্ড রসের মতো নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্ব লিশম্যান এবং ডোনোভান দু’জনের আবিষ্কারকেই সম্মান জানিয়ে এই নতুন পরজীবীর নাম দেন Leishmania donovani। ব্রহ্মচারী যখন পিএইচডি করছেন তখন এই আবিষ্কারগুলো হচ্ছে। ১৯০৬ সালে ব্রহ্মচারী একটি গবেষণাপত্র লেখেন “On a Contribution to the study of Fevers due to Leishman-Donovan Bodies” (সি পি ঠাকুর, “হিস্টরি অফ কালা-আজার”, WHO থেকে প্রকাশিত)। পরজীবী তো আবিষ্কার হল। কিন্তু একে মারা যাবে কি করে? এ হল তখন গবেষকদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ৩০ মে, ১৯০৮, ব্রিটিশ

১৯০৬ সালে ব্রহ্মচারী একটি গবেষণাপত্র লেখেন “On a Contribution to the study of Fevers due to Leishman-Donovan Bodies” (সি পি ঠাকুর, “হিস্টরি অফ কালা-আজার”, WHO থেকে প্রকাশিত)। পরজীবী তো আবিষ্কার হল। কিন্তু একে মারা যাবে কি করে? এ হল তখন গবেষকদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ৩০ মে, ১৯০৮, ব্রিটিশ

মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হল তাঁর গবেষণাপত্র – “Sporadic Kala-azar in Calcutta with Notes of a Case Treated with Atoxyl”। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল – “So far as my observattons go. no drug can kill the parasites. I have used the following drugs without success: (1) QuInine internally; (2) quinine hypodermically; (3) fluorides; (4) arsenic and some of its new preparations, such as sodil cacodylas, arrhenal, and atoxyl; in some cases arrhenal and sodil cacodylas were given hypodermically; (5) methylene blue internally; (6) methylene blue hypodermically; (7) Izal In Increasing doses; (8) cyllin in increasing doses up to half a drachm thrice a day.” অর্থাৎ, সঠিক ওষুধটি তখনও অধরা। Atoxyl হল প্যারা-আরসেনিলিক অ্যাসিডের মনোসোডিয়াম সল্ট। সিফিলিস এবং স্লিপিং সিকনেসসের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আগে হয়েছে। কিন্তু অনেক বিপজ্জনক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছিল। এছাড়া আরেকটি ওষুধ নিয়ে তখন বেশ সোরগোল পড়েছিল – টার্টার এমেটিক বা অ্যান্টিমনিল পটাশিয়াম টার্টারেট।

কিন্তু সব মিলিয়ে, সম্মিলিত ফলাফলে, ব্রহ্মচারী সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। ১৯০৯-১০-এ বিশ্রুত বিজ্ঞানী পল আর্লিখ সিফিলিসের ওষুধ সালাভার্সান বা “ম্যাজিক বুলেট” আবিষ্কার করলেন। সালভার্সান ছিল আর্সেনিকের যৌগ আর্সেফেনামিন। বলা হয় সালাভার্সান আবিষ্কারের সাথে সাথে কেমোথেরাপির যুগ শুরু হল।

তাঁর নিজের ক্ষেত্রে সে সময়ে কালা জ্বরের জন্য চালু কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতেই তিনি পূর্ণ সন্তুষ্ট হননি, ভরসাও রাখতে পারেননি। ১৯১৩ সালে ব্রাজিলের চিকিৎসক গাস্পার ভায়ানা টার্টার এমেটিক (অ্যান্টিমনিল টার্টারেটের পটাশিয়াম সল্ট) দিয়ে চেষ্টা করছিলেন। ১৯১৫ সালে সিসিলিতে ক্রিষ্টিয়ানা এবং কর্টিনা টার্টার এমেটিকের সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন। কলকাতায় লিওনার্ড রজার্সও (স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন-এর তৎকালীন সময়ে সর্বময় কর্তা) টার্টার এমেটিকের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী চিকিৎসকেরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন টার্টার এমেটিকের দীর্ঘকালীন ব্যবহারে মারাত্মক সব ক্ষতিকারক দিক আছে। ব্রহ্মচারী ক্রমাগত অসন্তোষে ভুগছিলেন। যদি পটাশিয়ামের পরিবর্তে যদি সোডিয়াম সল্টও ব্যবহার করা যায় তারও ক্ষতিকারক দিক যথেষ্ট।

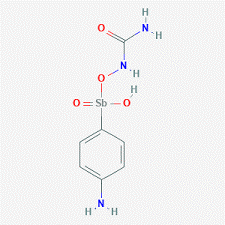

মিশন ইউরিয়া স্টিবামিন ব্রহ্মচারীর মাথায় আসে আর্সেনিক এবং অ্যান্টিমনি পর্যায় সারণীতে একই গ্রুপে রয়েছে। এবং দু’টি মৌলের ক্ষেত্রে রাসায়নিক ও বায়োলজিক্যাল চরিত্রে অনেক মিল আছে। তিনি এবার অ্যান্টিমনি দিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। প্রথমে পাউডার তৈরি করে, পরবর্তীতে অ্যান্টিমনির কোলয়ডিয় (colloidal) দ্রবণ তৈরি করে। সফল হলেন। তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল ল্যান্সেট পত্রিকায় (অক্টোবর ২১, ১৯১৬) “The Preparation of Stable Colloidal Antimony” শিরোনামে। তিনি জানালেন – “The remarkable trypanocidal properties possessed by antimony, its specific action against the Leishmania, and the fact that in the colloids generally the ratio dosis curativa : dosis tolerata is very low, make it desirable to prepare a stable solution of colloidal antimony.” তাঁর শেষ কথা ছিল – “The colloid obtained in this way seems to be a very stable substance, and in this respect differs from the Svedberg’s colloid. The therapeutic use of the colloidal metallic antimony has already been described n the Indian Medical Gazette (May, 1916) Further observations on the use of this drug in the same disease have shown similar beneficial results.” শেষ বাক্যটি খেয়াল করলে বুঝবো যে আজকের যুগের ফেজ ১ ট্রায়ালের ছায়া তাঁর পরীক্ষায় ধরা আছে। এই গবেষণার কাজে সাহায্যের জন্য ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারীর মাথায় আসে আর্সেনিক এবং অ্যান্টিমনি পর্যায় সারণীতে একই গ্রুপে রয়েছে। এবং দু’টি মৌলের ক্ষেত্রে রাসায়নিক ও বায়োলজিক্যাল চরিত্রে অনেক মিল আছে। তিনি এবার অ্যান্টিমনি দিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। প্রথমে পাউডার তৈরি করে, পরবর্তীতে অ্যান্টিমনির কোলয়ডিয় (colloidal) দ্রবণ তৈরি করে। সফল হলেন। তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল ল্যান্সেট পত্রিকায় (অক্টোবর ২১, ১৯১৬) “The Preparation of Stable Colloidal Antimony” শিরোনামে। তিনি জানালেন – “The remarkable trypanocidal properties possessed by antimony, its specific action against the Leishmania, and the fact that in the colloids generally the ratio dosis curativa : dosis tolerata is very low, make it desirable to prepare a stable solution of colloidal antimony.” তাঁর শেষ কথা ছিল – “The colloid obtained in this way seems to be a very stable substance, and in this respect differs from the Svedberg’s colloid. The therapeutic use of the colloidal metallic antimony has already been described n the Indian Medical Gazette (May, 1916) Further observations on the use of this drug in the same disease have shown similar beneficial results.” শেষ বাক্যটি খেয়াল করলে বুঝবো যে আজকের যুগের ফেজ ১ ট্রায়ালের ছায়া তাঁর পরীক্ষায় ধরা আছে। এই গবেষণার কাজে সাহায্যের জন্য ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন।

এরপরে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এ ১৯২২ সালে “Chemotherapy of Antominal Compounds in Kala-azar Infection” শিরোনামে। এখানে প্রতিটি যৌগের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। দেখালেন ইউরিয়া স্টিবামিন (carbostibamide) সবচেয়ে কার্যকরী, ফলদায়ক এবং কম সময়ে সুস্থ করে তোলে।

১৯৮৬ সালে Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical জার্নালে ফিলিপ মার্সডেন “The Discovery of Urea Stibamine” (এপ্রিল-জুন, ১৯৮৬) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখান থেকে উদ্ধৃতি ব্রহ্মচারীর কাজকে চুম্বকে ধরতে সাহায্য করবে – “He first synthesised several new inorganic antimonials and achieved some treatment success with colloidal metallic antimony which was taken up by the reticulo endothelial system. Dissatisfied with these results however he tumed his attention to organic aromatic antimonials inspired by the idea that an antimonial having a constitution similar to atoxyl (which was found by Ehrlich to be effective in sleeping sickness) might prove useful in kala azar. In 1919 supported by the Indian research fund he prepared P-Stibanilic Acid and various salts. In 1920 by heating Stibanilic Acid with urea he produced the first organic antimonial to achieve wide acceptance as a treatment for human leishmaniasis namely urea stibamine. The reason for this choice was that urea in combination with certain drugs reduces the pain on injection. Both Brahmachari and Shortt of the Indian Medicai Service found this drug to be extremely effective and safe in the treatment of kala azar.”

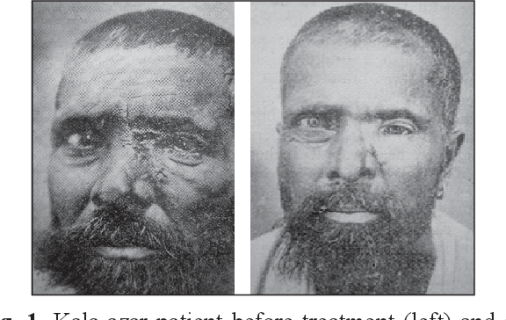

(বাঁ দিকে, চিকিৎসার আগে এবং পরে কালা জ্বরের রোগীর মুখমণ্ডল। ডানদিকে, রোগের ফলে একেবারে শীর্ণ দশা - cachexia)

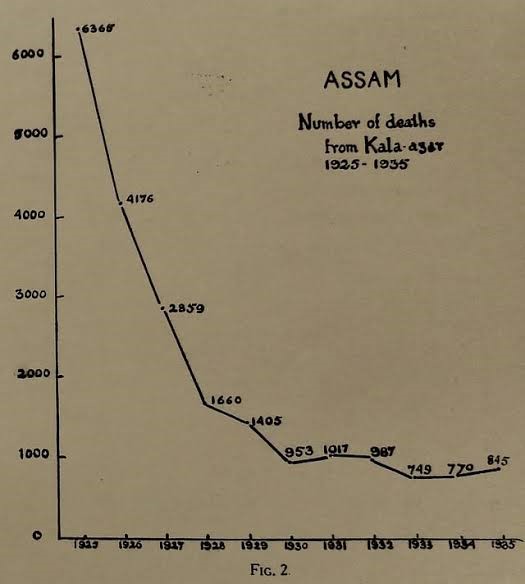

এবার এই ওষুধের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হল আসামে – চা বাগানে, গ্রামে-গঞ্জে, লোকালয়ে এবং অন্যত্র। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ (৪ মে, ১৯২৯) “Preventive Medicine in Assam” শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হল – “In June, 1927, universal or mass treatment of all kalaazar patients with urea stibamine was inistituted consequient on a marked reduction having been effected in the cost of this preparation; previouisly only 10 per cent. of the patients had been so treated, the remainder having received the less effective sodiumin antimony tartrate. The change of treatment resulted at once in a most gratifying increase of cures and a more regular attendance of patients at treatinent centres.” ১৯৩২ সালে সরকারি কালা-জ্বর কমিশনের ডিরেক্টর এইচ ই শর্ট বললেন – “We found Urea Stibamine an eminently safe and reliable drug and in seven years we treated some thousands of cases of Kala-azar and saw thousands more treated in treatment centers. The acute fulminating type characteristic of the peak period of an epidemic responds to treatment extraordinarily promptly and with an almost dramatic cessation of fever, diminution in the size of spleen and return to normal condition of health.” এরসাথে মাথায় রাখতে হবে ইউরিয়া স্টিবামিন ব্যবহারের আগে যেখানে মৃত্যুহার প্রায় ৯০% ছিল, এ ওষুধ ব্যবহারের পরে তা বদলে গিয়ে সুস্থতার হার ৯০% হয়। আসামে কিভাবে মৃত্যুহার কমেছিল সেটা নীচের গ্রাফ থেকে বোঝা যাবে।

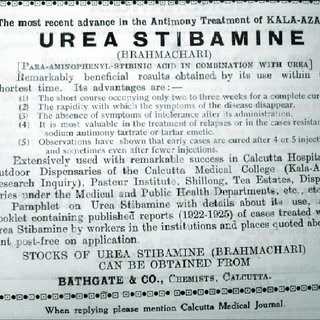

ওষুধের পেটেন্ট এবং বিপণন

ভারতীয়দের (অন্তত সেসময়ের একদিকে জাতীয়তাবাদী প্রভাব, অন্যদিকে প্রাচীন সমাজের প্রভাবে) মধ্যে আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। জগদীশ বসু এর প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। এর জন্য নোবেল প্রাইজ থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন। ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রেও কমবেশি একই কথা প্রযোজ্য। ওষুধের পেটেন্ট নিলেন না, বা আদৌ গা করেননি। এর ফলে বিভিন্ন কোম্পানি এরকম ফলদায়ী ওষুধ নিয়ে নিজেদের মতো করে বানিয়ে (ব্রহ্মচারীর ফর্মুলা অনুযায়ী নয়) বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। এরকম একটি কোম্পানি ছিল ইউনিয়ন ড্রাগ কোং। হাই কোর্ট অবধি মামলা গড়ায়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এ (জুন, ১৯১৬) প্রকাশিত হয় “Urea Stibamine” শিরোনামে। এ প্রতিবেদনে বলা হয় – “he gave the process of manufacturing to the world, but reserved the name ‘Urea Stibamine’ as a fancy or trade designation, for his own private manufacture and share of the drug.” এখানেই ইউরো-আমেরিকান বাণিজ্য বুদ্ধির সাথে ভারতীয়দের পার্থক্য। শেষ অবধি হাই কোর্টের বিচারপতি সি সি ঘোষের রায়ে ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ স্বত্ব পান। বাথগেট কোম্পানিকে দেন ওষুধ বিক্রির অধিকার। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগ্য। পূর্বোল্লেখিত কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিনের সর্বময় কর্তা, সাদা চামড়ার শাসক লিওনার্ড রজার্স, কালা চামড়ার উচ্চতর মেধাকে স্বীকার না করতে পারার জন্য ক্রমাগত ব্রহ্মচারীর বিরোধিতা করে গেছেন – গবেষণার ফলাফল নিয়ে, আন্তর্জাতিক দরবারে গবেষণাকে লঘু করে। এমনকি রজার্সের তীব্র বিরোধিতা ছিল অন্যতম একটি কারণ, যে জন্য ব্রহ্মচারী রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসেবেও নির্বাচিত হতে পারেননি।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগ্য। পূর্বোল্লেখিত কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিনের সর্বময় কর্তা, সাদা চামড়ার শাসক লিওনার্ড রজার্স, কালা চামড়ার উচ্চতর মেধাকে স্বীকার না করতে পারার জন্য ক্রমাগত ব্রহ্মচারীর বিরোধিতা করে গেছেন – গবেষণার ফলাফল নিয়ে, আন্তর্জাতিক দরবারে গবেষণাকে লঘু করে। এমনকি রজার্সের তীব্র বিরোধিতা ছিল অন্যতম একটি কারণ, যে জন্য ব্রহ্মচারী রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসেবেও নির্বাচিত হতে পারেননি।

উল্লেখ করা দরকার – কালাজ্বর, কলেরা, স্মল পক্স ইত্যাদি একের পর এক মহামারীর মুখোমুখি হওয়া উপনিবেশিক এবং বিজ্ঞানের কেন্দ্র লন্ডনের মেডিক্যাল থিওরির মাঝে প্রতিসরণ ঘটেছে – উভয়ত। কেন্দ্র দ্বারা অনুমোদিত হলে, তবেই সেটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে। এখানেই বিরোধ বেধেছিল উপনিবেশিক কেন্দ্রের প্রতিনিধি রজার্সের সাথে প্রান্তের বিজ্ঞানী ব্রহ্মচারীর। অ্যালান বিউয়েল তাঁর Romanticism and Colonial Disease গ্রন্থে বলছেন – “There was a mutual refraction of colonial and metropolitan medical theory. The framing of “tropical disease” was thus not easily separated from the framing of the diseases of the urban poor”। অর্থাৎ, উপনিবেশের মেধাকে “অপর” এবং “আপদ” হিসেবে দেখা নিজেদের দেশের শহরের গরীবদের “অপর” দেখার মাঝে সঙ্গতি ছিল।

যা হোক, নেচার জার্নালে (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৩৯) লিওনার্ড রজার্সের (যিনি ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটি ছিলেন) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল “The Antimony Treatment of Kala-azar” শিরোনামে। এ প্রতিবেদনে অনেক তথ্যের মাঝে একবার ছুঁয়ে যাওয়া হল যে “The first of these was introduced (and patented) by Dr. U. N. Brahmanchari in Calcutta in 1921, under the name of urea stibamine. This proved less toxic and more effective, and it enabled more than 90 per cent of cases to be cured by intravenous injections within a few days”। আজকের অ্যাকডেমিক পরিভাষায় একে বলা হয় relativization – অর্থাৎ, কোন উপায়ে মূল বিষয়কে লঘু করে দেওয়া। এ প্রতিবেদনেই পরে লিখলেন – “according to Napier, who in 1925 found a course of stibosan to cost £2 5s. and one of urea stibamine £3 – a prohibitive sum for poor villagers in India.”

মনে হয় দুরভিসন্ধি থেকে দু’টি ভুল বা মিথ্যে তথ্য আন্তর্জাতিক গবেষক মহলে তুলে ধরলেন রজার্স – (১) ইউরিয়া স্টিবামিনকে “পেটেন্টেড” বললেন, যা কখনোই ছিলনা, এবং (২) ইউরিয়া স্টিবামিনের প্রতিটি ডোজের খরচ সেসময়ের হিসেবে ৩ পাউন্ড বলে দেখালেন।

এরপরে নেচার-এ (এপ্রিল ৬, ১৯৪০) পত্রিকার তরফে প্রকাশ করা হল একটি ছোট রিপোর্ট “Antomny Treatment of Kala-azar” শিরোনামে। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হল হল “He (Brahmachari) states that, contrary to Sir Leonard Rogers’ statement, urea stibamine was not patented.” আরও বলা হল – “Sir Leonard Rogers stated in his article that a course of treatment with urea stibamine cost £3 in 1925.” কিন্তু বাস্তবে “Sir Upendranath states that urea stibamine is now supplied by the Government at Rs. 1 per gram, and since 1·5 gm. is sufficient for complete cure, the total cost of the drug to-day is now Rs. 1. 8 (about 2s. 3d.).” নেচার-এর উপসংহারে বলা হল – “Yet this cost is still relatively high for a country in· which the great majority of the population live dangerously near the starvation line, and there is still room for a rapidly effective and really cheap remedy for kalaazar.”

আমরা শেষ বাক্যটি খেয়াল করলে বুঝবো, সরকারের লক্ষ লক্ষ পাউন্ড মুনাফার জোগানদার শ্রমিকেরা এই রোগে উজাড় হয়ে গেলেও রাষ্ট্রের তরফে পাব্লিক হেলথের কোন প্রোগ্রাম উপনিবেশিক সরকারের তরফে ছিল না। এরকম প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসার দায় রোগীর নিজের। আজকের ভারতবর্ষে সার্বজনীন টিকাকরণ নিয়ে রাষ্ট্রের তরফে যে পলিসি-পঙ্গুতা, তার মধ্যে কি সেদিনের কোনো ছায়া আমরা দেখতে পাচ্ছি?

নেচার-এর সংবাদের অনেক আগে ডবল্যু এইচ গ্রে এবং জে ডবল্যু ট্রেভান-এর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় Transactions of the Tropical Medicine and Hygiene-এ (১৫ অক্টোবর, ১৯৩১)। সেখানে ব্রহ্মচারীকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয় – “The first of them to achieve clinical success in India was “urea stibamine,” prepared by BRAHMACHARI (1922) by the action of urea upon para-aminophenylstibinic acid (stibanilic acid). Its nature, however, was the subject of controversy.” ওষুধটির পেটেন্ট না নেওয়ার জন্য যে যার ইচ্ছেমত উপাদানে অতি কার্যকরী ইউরিয়া স্টিবামিন তৈরি করে বাজারে আনে। একজন ভদ্রলোকের মত ব্রহ্মচারী এর উত্তর দিয়েছিলেন নেচার-এ (জুন ২৯, ১৯৪০)। সেখানে তিনি বলেন – “the divergent results obtained by different investigators were due to the fact that various manufacturers put on the market so-called urea stibamine which did not conform to my specifications” (“Chemistry of Urea Stibamine”)।

ওষুধটির পেটেন্ট না নেওয়ার জন্য ওষুধটি বাজার থেকে হারিয়ে গেল। এখন আর এ ওষুধ তৈরি হয় না। শুধুমাত্র ওষুধ হারালো না, হারিয়ে গেল জ্ঞানের জগতের একটি অনন্য শাখাও। অথচ এখনও ২০১৭ সালের হিসেব অনুযায়ী কালাজ্বর “neglected tropical diseases”-এর মধ্যে ২য় প্রাণঘাতী রোগ। ৭০টি দেশের ২ কোটি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত। ল্যান্সেট-এ ২০১৮ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে – “An estimated 0·7–1 million new cases of leishmaniasis per year are reported from nearly 100 endemic countries.” (“Leishmaniasis”, আগস্ট ১৭, ২০১৮) PLoS Tropical Neglected Disease-এ প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে ৯৮টি দেশের ৩৫ কোটি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে আছে। (“Prevalence of Leishmania infection in three communities of Oti Region, Ghana”, ২৭ মে, ২০২১) আরেকটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে প্রায় ৭০,০০০ মানুষ প্রতিবছর এ রোগে আক্রান্ত হয়।

বেদনা-বিধুর নোবেল কাহিনী ১৯২৯ সালে নোবেলের জন্য ভারত থেকে নমিনেশন পেয়েছিলেন ব্রহ্মচারী। কিন্তু কে ছিলেন তাঁর প্রস্তাবক? প্রস্তাবক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক সুধাময় ঘোষ। আন্তর্জাতিক মহলে কে চেনে তাঁকে? ফলে ব্রহ্মচারী নোবেলের জন্য নির্বাচিত হলেন না। কিন্তু নোবেলজয়ী সি ভি রমন আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং যোগাযোগের এই পরিসরটি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য ১৯৩০ সালে তিনি যখন নোবেল প্রাইজ পান, তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন ৬ জন আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে নিলস বোর, রিচার্ড ফেইফার, ডি ব্রগলির মতো নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা ছিলেন। একই বছরে মেঘনাদ সাহা নমিনেশন পেয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন ডি এন বোস এবং শিশির মিত্র, যাদের আন্তর্জাতিক মান্যতা প্রায় কিছুই ছিল না। মেঘনাদ সাহাও নোবেল প্রাইজ পাননি।

১৯২৯ সালে নোবেলের জন্য ভারত থেকে নমিনেশন পেয়েছিলেন ব্রহ্মচারী। কিন্তু কে ছিলেন তাঁর প্রস্তাবক? প্রস্তাবক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক সুধাময় ঘোষ। আন্তর্জাতিক মহলে কে চেনে তাঁকে? ফলে ব্রহ্মচারী নোবেলের জন্য নির্বাচিত হলেন না। কিন্তু নোবেলজয়ী সি ভি রমন আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং যোগাযোগের এই পরিসরটি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য ১৯৩০ সালে তিনি যখন নোবেল প্রাইজ পান, তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন ৬ জন আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে নিলস বোর, রিচার্ড ফেইফার, ডি ব্রগলির মতো নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা ছিলেন। একই বছরে মেঘনাদ সাহা নমিনেশন পেয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন ডি এন বোস এবং শিশির মিত্র, যাদের আন্তর্জাতিক মান্যতা প্রায় কিছুই ছিল না। মেঘনাদ সাহাও নোবেল প্রাইজ পাননি।

ব্রহ্মচারীর গবেষণা ১৯২৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করেছিল। বিজ্ঞানের জগতে এ এক পরম প্রাপ্তি। আমরা যদি এর পাশে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য ১৯৯০ সালে নোবেলজয়ী জোসেফ মারের কথা স্মরণ করি তাহলে আরেকটু বোধগম্য হবে বিষয়টি। জোসেফ মারে কোন তাত্ত্বিক কাজ করেননি। ১৯৫৪ সালে পৃথিবীতে প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপন করেছিলেন। কয়েক কোটি মানুষের জীবন বেঁচেছে। সমধর্মী কাজ ব্রহ্মচারী করেও নোবেল থেকে বঞ্চিত। ১৯৪৬ সালেও ব্রহ্মচারী নমিনেশন পেয়েছিলেন। কিন্তু নোবেল জয় হয়নি।

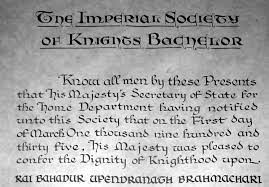

অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত ১৯৩৭ সালে তাঁকে নাইটহুড দেওয়া হয়।

তাঁর জন্মের প্রায় ১৫০ বছর পরে আমার মত একজন সাধারণ নগণ্য চিকিৎসকের এ প্রবন্ধটি হল সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য – একজন অসামান্য আবিষ্কারকের সম্পূর্ণ বিস্মরণে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ছবি-ঋণ:

Nobel Prize Series India-র ফেসবুক পোস্ট

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। - আরও পড়ুনসিঁড়ি - পাগলা গণেশআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনতোমার চলে যাওয়া - মায়া শালিকআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

Soumya Chakraborty | 103.165.***.*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ১৫:৩০497244

Soumya Chakraborty | 103.165.***.*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ১৫:৩০497244- খুব জ্ঞানসম্ব্রিদ্ধ উপস্থাপনা। খুব ভালো লাগলো। অনেক কিছু শিখতে পারলাম।

বিশাল দাস | 2409:4061:2d10:eed::f448:***:*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ১৬:০৬497246

বিশাল দাস | 2409:4061:2d10:eed::f448:***:*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ১৬:০৬497246- যত গুলো স্যার আপনার লিখা বা বই পড়েছি সেগুলো পরে আরো আপনার লিখা পড়তে ইচ্ছে করে এত অপূর্ব ভাবে আপনি লিখেন প্রতিটি লেখা দারুন। স্যার দিন দিন আপনার ভক্ত হয়ে যাচ্ছি।ধন্যবাদ আপনাকে স্যার এত সুন্দর লিখা আমাদের উপহার দেবার জন্য

শুভঙ্কর | 103.18.***.*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ১৭:২৩497252

শুভঙ্কর | 103.18.***.*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ১৭:২৩497252- অসাধারন তথ্যসমৃদ্ধ লেখা। নিজেকে সমৃদ্ধ করলাম।ভারতীয় সাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে আপনার বিশ্লেষন এর আগে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে।আমাদের সাস্থ্য ব্যবস্থায় আপনার অবদান আমাদের গর্বিত করে।

Basudev Banerjee | 45.25.***.*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২০:৩২497264

Basudev Banerjee | 45.25.***.*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২০:৩২497264- আপনার সবকয়েকটি লেখা পড়বার পরে মনের গভীরে একটা দ্বায়িত্ব থেকে যায় .লেখা গুলো প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌচ্ছে দেবার .আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই ..

Arghya Bandyopadhyay | 2409:4060:201b:5d76::ce9:***:*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২০:৪৩497265

Arghya Bandyopadhyay | 2409:4060:201b:5d76::ce9:***:*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২০:৪৩497265- অসাধরন লেখা। সমৃদ্ধ হলাম।

Arghya Bandyopadhyay | 2409:4060:201b:5d76::ce9:***:*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২০:৪৩497266

Arghya Bandyopadhyay | 2409:4060:201b:5d76::ce9:***:*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২০:৪৩497266- অসাধরন লেখা। সমৃদ্ধ হলাম।

-

শিবাংশু | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২২:২০497270

- মূল্যবান নিবন্ধ। বিশদ ও বিস্তৃত। সমৃদ্ধ হলাম ।

Mustakim mallik | 2409:4061:2eca:8511:75ba:3a8e:99e3:***:*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২২:২৪497272

Mustakim mallik | 2409:4061:2eca:8511:75ba:3a8e:99e3:***:*** | ২৭ আগস্ট ২০২১ ২২:২৪497272- খুবই ভালো লাগল স্যার ,

অভিজিৎ সাহা | 2409:4061:2c81:f27a:e15e:4b99:7608:***:*** | ২৮ আগস্ট ২০২১ ০৯:২১497287

অভিজিৎ সাহা | 2409:4061:2c81:f27a:e15e:4b99:7608:***:*** | ২৮ আগস্ট ২০২১ ০৯:২১497287- খুব সুন্দর লাগলো স্যার।

Tanmay Kumar Das | 2409:4061:2c09:6e32:c156:f22b:5ab0:***:*** | ২৮ আগস্ট ২০২১ ১০:৫০497293

Tanmay Kumar Das | 2409:4061:2c09:6e32:c156:f22b:5ab0:***:*** | ২৮ আগস্ট ২০২১ ১০:৫০497293- খুবই মুল্যবান লেখা . আপুনি এতো ভালো তথ্য আমাদের দেবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ .

মৃন্ময় কর । | 2402:3a80:1f64:c748:dd5b:d8f8:77f3:***:*** | ২৮ আগস্ট ২০২১ ১৪:৪৪497307

মৃন্ময় কর । | 2402:3a80:1f64:c748:dd5b:d8f8:77f3:***:*** | ২৮ আগস্ট ২০২১ ১৪:৪৪497307- অনেক অজানা তথ্য, না জানা ইতিহাস।খুব ভালো লাগলো।রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুরের এক ও অনন্য।

প্রনব দেবনাথ | 2409:4061:4e04:c26:4c4:3110:a11:***:*** | ২৯ আগস্ট ২০২১ ১০:১০497333

প্রনব দেবনাথ | 2409:4061:4e04:c26:4c4:3110:a11:***:*** | ২৯ আগস্ট ২০২১ ১০:১০497333- খুব ভালো লাগলো জয়ন্ত দা। অজানা অনেক কিছু জানলাম। তোমার লেখা পড়ে সবসময় সমৃদ্ধ হতে হয়। এবার ও্ তাই।প্রনব দেবনাথ

ওয়ালিউল ইসলাম | 2409:4060:2d9b:7d65:376c:3175:966f:***:*** | ২৯ আগস্ট ২০২১ ১০:১৫497334

ওয়ালিউল ইসলাম | 2409:4060:2d9b:7d65:376c:3175:966f:***:*** | ২৯ আগস্ট ২০২১ ১০:১৫497334- অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা।

-

বিপ্লব রহমান | ২৯ আগস্ট ২০২১ ১১:০৩497340

- স্বীকার করি, তার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। বিস্তারিত জেনে ভাল লাগলো, সমৃদ্ধ হলাম

Pravin Nahar | 2001:8003:3a08:b000:b9e9:2ec2:8919:***:*** | ২৯ আগস্ট ২০২১ ১৫:১৫497352

Pravin Nahar | 2001:8003:3a08:b000:b9e9:2ec2:8919:***:*** | ২৯ আগস্ট ২০২১ ১৫:১৫497352- Many thanks Jayanta for sharing your hard work. Learnt a lot about the work of this great personality.

সুকুমার ভট্টাচার্য্য | 117.226.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২১ ১৮:৪৫497417

সুকুমার ভট্টাচার্য্য | 117.226.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২১ ১৮:৪৫497417- অসামান্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এই মহামান্য বিজ্ঞানসাধককে। ধন্যবাদ,ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য।নোবেল নাই বা পেলেন, নাইটহুডও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তো মানুষের কথা ভেবেছিলেন। স্বীকার করতে সংকোচ নেই, এই মহান মানুষটি সম্বন্ধে এত তথ্য কখনই জানা ছিল না আমার।আর ভারতীয় বিজ্ঞানসাধকরা তো চিরকালই অবহেলিত কারণ এঁদের নাম কেনার আগ্রহ নেই, অর্থ এঁদের কিনতে পারে না, উপরন্তু ওঁরা প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাঁদের আবিষ্কারের ফসল বিনা মুনাফায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছুতে।প্রণাম জানাই এই বিজ্ঞানীকে আর ধন্যবাদ জানাই ডঃ জয়ন্তকে মানুষটিকে আরও জানবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

সুকুমার ভট্টাচার্য্য | 117.226.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২১ ১৮:৫৬497419

সুকুমার ভট্টাচার্য্য | 117.226.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২১ ১৮:৫৬497419- আমার আগের মতে একটু ভুল থেকে গিয়েছে।আর ভারতীয় বিজ্ঞানসাধকরা তো চিরকালই অবহেলিত কারণ এঁদের নাম কেনার আগ্রহ নেই, অর্থ এঁদের কিনতে পারে না, “উপরন্তু ওঁরা প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাঁদের আবিষ্কারের ফসল বিনা মুনাফায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছুতে”।“উপরন্তু ওঁরা প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাঁদের আবিষ্কারের ফসল বিনা মুনাফায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছুতে” জায়গায়‘উপরন্তু ওঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাতে তাঁদের আবিষ্কারের ফসল বিনা মুনাফায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছুনোর জন্য সব প্রতিরোধ তুচ্ছ করে’পড়তে হবে

অশোক Sengupta | 42.***.*** | ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৪:২৮498192

অশোক Sengupta | 42.***.*** | ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৪:২৮498192- খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্য পূর্ন লিখন .

Nirmalya Mujmdar | 2409:4061:4e0c:f782:bb6:aeb0:1b40:***:*** | ০২ মার্চ ২০২২ ১৮:৫৩504533

Nirmalya Mujmdar | 2409:4061:4e0c:f782:bb6:aeb0:1b40:***:*** | ০২ মার্চ ২০২২ ১৮:৫৩504533- Dear Jayanta saw your contribution on Indian medicine chapter in the book.Shall be obliged to read it in Pdf front....your post on Dr U.N. Brahmachari....packed with glittering unknown facts...I am in twilight years....wish you in ever-growing intellectual cum literary figure.Please start composing articles as much you can in English.World needs to know Bengal still "thinks" differently. Without a feel of scorn -- I do believe much of your scholarship would get wasted in fleeting Bengali mind. There are much better intelligencia in Kerala. Most of them are echoing within Kerala...Sashi Tharoor got International audience because of his English composition. Dont forget Daffodils bloom for a few weeks only!!!...

Dr Mrinal Jha | 2401:4900:3eed:b1f2:b1d3:71a3:cd1d:***:*** | ১৩ মার্চ ২০২২ ১৯:২১504870

Dr Mrinal Jha | 2401:4900:3eed:b1f2:b1d3:71a3:cd1d:***:*** | ১৩ মার্চ ২০২২ ১৯:২১504870- As usual fantastic

-

Arindam Basu | ৩০ অক্টোবর ২০২৩ ১১:১৭525333

- অসম্ভব রকমের ভাল লেখা জয়ন্তদা!

Dr.NR Biswas | 2409:40f4:101b:aece:dcf1:67b4:a90d:***:*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৩ ১৩:২০525334

Dr.NR Biswas | 2409:40f4:101b:aece:dcf1:67b4:a90d:***:*** | ৩০ অক্টোবর ২০২৩ ১৩:২০525334- Excellent article

Soumya Chakraborty | 2405:201:9016:40a0:f861:6257:a9c7:***:*** | ৩১ অক্টোবর ২০২৩ ০৯:০৭525372

Soumya Chakraborty | 2405:201:9016:40a0:f861:6257:a9c7:***:*** | ৩১ অক্টোবর ২০২৩ ০৯:০৭525372- অসাধারণ লেখা লেখা সার। খুব ভালো লাগল

-

সমরেশ মুখার্জী | ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৪:০৯527103

- গতকালের (২০.১২.২৩) আনন্দবাজারে - উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে মানুষ ভুলে গেছে - প্রসঙ্গে এই খবরটি দেখলাম। খবরটি এই লেখার সাথে প্রাসঙ্গিক মনে হতে এখানে রাখলাম।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 117.245.***.*** | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০৯:৪৬528217

জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 117.245.***.*** | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০৯:৪৬528217- ধন্যবাদ, সমরেশ মুখার্জি!

ডাঃ চিন্ময় নাথ | 2405:201:801a:d0a4:e963:a70d:b7ef:***:*** | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৪:৪৭528225

ডাঃ চিন্ময় নাথ | 2405:201:801a:d0a4:e963:a70d:b7ef:***:*** | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৪:৪৭528225- অত্যন্ত মূল্যবান লেখা। আপনি তাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর একটি সম্পূর্ণ জীবনী লিখুন।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 117.245.***.*** | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৫:৩১528226

জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 117.245.***.*** | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৫:৩১528226- ধন্যবাদ, চিন্ময়! প্রস্তাব মাথায় রাখলাম।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :), হীরেন সিংহরায়)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Bratin Das, ফরিদা)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... dc)

(লিখছেন... :/, lcm)

(লিখছেন... Ranjan Basu, Tania )

(লিখছেন... দীপ, দীপ, ধোরবা)

(লিখছেন... অ্যা লবার্ট সিরাজ বানার্জি)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।