- বুলবুলভাজা ইস্পেশাল উৎসব

-

বঞ্চনাকে জয়ের নাম ইস্টবেঙ্গল

অমিতাভ সরকার

ইস্পেশাল | উৎসব | ০১ আগস্ট ২০২০ | ৫৩৩৮ বার পঠিত

দশকটা ২০০০-এর, স্থান সেন্ট-পলস স্কুল, উচ্চমাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা – বিষয় ইংরেজি। ৩টেয় পরীক্ষা শেষ হবে, কিন্ত আমরা অনেকেই আড়াইটেতেই খাতা জমা দিয়ে পরীক্ষার হল ছাড়লাম, কারণ ৩:৩০ থেকে যে ‘বড় ম্যাচ’ শুরু - মানে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ডার্বি। কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে স্কুল হওয়ার সুবাদে টিকিট জোগাড় করতে বা সময়মত সল্টলেক স্টেডিয়ামে পৌঁছতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। বাঙালি এবং সর্বোপরি ‘বাঙাল-জীবনে’ এইরকম আভিজ্ঞতা আকছার। তাই শতবর্ষের আলোকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে স্মৃতিকাতর হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। স্মৃতিরোমন্থনে ক্লাব-সম্বন্ধিত অজস্র উদ্দীপনা, আবেগ, উন্মাদনা ও উচ্ছাস বহুল ঘটনা ফিরে ফিরে আসে, কিন্ত এইসবের পিছনে আছে দীর্ঘ ও জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে জয় করার ইতিহাস। যে ইতিহাস কালের গর্ভে নয়, বরং কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও সমানভাবে প্রবাহিত। এই নিবন্ধিটি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সমকালীন বাঙালি জীবনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমাজগত অবস্থান ও তার প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা নিয়ে এক আলোকপাত।

এই বাংলায় ফুটবলের সূচনা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার বেশ কয়েক দশক আগেই। ঐতিহাসিকরা বলছেন অবিভক্ত বাংলায় ফুটবলের আগমন হয় ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে ১৮৫০ পরবর্তী সময় থেকে। সেই সময়কার কলকাতায় বিভিন্ন মিশনারি, মায় বেশকিছু সরকারি স্কুলের সাহেব শিক্ষকরা ফুটবল খেলার প্রচলন করেন যাতে ছাত্রদের মধ্যে চারিত্রিক (মূল্যবোধ, অনুশাসন ইত্যাদি) ও দৈহিক (শারীরিক শক্তি) দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। অনতিকালের মধ্যেই ফুটবল বঙ্গপ্রদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার সর্ববিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতিযোগিতার জন্যে। যদিও ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা সেইসময় নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে কখনওই স্রেফ মনোরঞ্জন ছিল না; বরং ব্রিটিশ খেলার মাঠে ঔপনিবেশিকতাবাদকে প্রতিরোধ করার এক মোক্ষম উপায় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই বাঙালির কাছে ফুটবল হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক সাংস্কৃতিক মাধ্যম যেখানে খেলার মাঠে ‘গোরাদের’ হারাতে পারা মানে ধরা হতো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া। মোহনবাগান ক্লাবের ১৯১১ সালে ইস্ট-ইয়র্কশায়র রেজিমেন্টকে হারিয়ে প্রথমবার দেশীয় ক্লাব হিসাবে আই.এফ.এ শিল্ড জেতা তারই একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ। সেই জয় কেবলমাত্র মোহনবাগানের ছিল না, ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির জয়। খেলার মাঠেও ছিল তারই প্রতিফলন, তাই মোহনবাগানের সে দিনের ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ের খেলায় এগারো জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আট জনই ছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে। ফুটবলের সেই জাতীয়তাবাদী আবেগের ঘনঘটার মধ্যে দিয়েই বাংলার মানচিত্রে ইস্টবেঙ্গলের আবির্ভাব।

ইতিহাস চর্চায় পাওয়া যাচ্ছে যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গোড়াপত্তনের প্রারম্ভ্রে বাঙালি জাতি সাময়িকভাবে এক বিভাজনের রাজনীতির শিকার হয় যা অবিভক্ত বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্রকে আপামার জনসাধারণের মানসচিত্তে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ রূপে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রশাসনিকভাবে ১৯১১ তে রদ হলেও তা বাঙালি জাতিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সামাজিক সীমারেখা দিয়ে ধর্মীয় (হিন্দু বাঙালি এবং মুসলমান বাঙালি) ও প্রাদেশিক (পূর্ববঙ্গনিবাসী 'বাঙাল' এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী 'ঘটি') পরিচিতিতে ভাগ করে দেয়। অতএব বাঙালি জাতি ১৯১০ এর দশকের প্রেক্ষাপটে একদিকে ছিল বঙ্গভঙ্গের ক্ষতের সামাজিক অস্থিরতায় দোদুল্যমান এবং অন্যদিকে হয়ে উঠেছিল ফুটবলকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আবেগে বিচ্ছুরিত। এই পটভূমিকায় পয়লা অগাস্ট ১৯২০তে ইস্টবেঙ্গলের আত্মপ্রকাশ সমগ্র বাঙালির কাছে এক ঐতিহাসিক সন্ধ্যিক্ষণ। সেই ইতিহাসে শুধু ফুটবল ছিল না, ছিল ফুটবলের প্রতিযোগিতাকে হাতিয়ার করে নব্য শুরু হওয়া সংকীর্ণমনা আন্তর্দেশীয় প্রাদেশিকতা ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার ঘৃণ্য রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে পরাস্ত করার শপথ। তাই বলাবাহুল্য যে ইস্টবেঙ্গলে যাত্রা শুরুই হয়েছিল লড়াইয়ের আহ্বানের মধ্য দিয়ে।

সাহিত্যিক থেকে ঐতিহাসিক সবাই একমত ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান যে চিরকালীন লড়াই তা ৪৭ এর দেশভাগের পর খুব বেশি করে প্রকট হলেও, আদতে বাঙাল-ঘটির আদি-অকৃত্ত্রিম ফুটবলের লড়াইয়ের সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্মলগ্ন থেকেই। তৎকালীন কলকাতার বাঙালি ক্লাবগুলোর পদ ও পরিচালনায় ঘটি কর্তাদের রমরমা এবং বাঙাল কর্তাদের উপেক্ষা এক নব্য ‘ওরা-আমরা’ ক্লাব সংস্কৃতি তৈরি করে, যার অন্যতম পুরোধা ছিল মোহনবাগান ক্লাব। সেইরকমই এক উপেক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে অপমানিত হয়ে সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী ১৯২০ সালে আরও কয়েকজন পূর্ববঙ্গীয় বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠালগ্ন যদি প্রাদেশিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুদৃঢ় পদক্ষেপ হয়, তাহলে ক্লাবের প্রতীক নির্বাচনের মুহূর্তটি ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সোপান। ১৯৩০-এর গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাকে অন্যান্য দেশীয় ক্লাবের মতো ইস্টবেঙ্গলও কলকাতা ফুটবল লিগ থেকে মাঝপথে সরে দাঁড়ায়। লিগ মাঝপথে স্থগিত হওয়ার কারণে আই.এফ.এ ইস্টবেঙ্গলকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রথম ডিভিশনে যাওয়ার ছাড়পত্র দেয়নি, অথচ অন্যদিকে সাহেব পরিচালিত রয়্যাল রেজিমেন্টকে প্রথম ডিভিশনের লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে। সেই দ্বিচারিতার জেরে সমর্থক ও সভ্যবৃন্দরা ইস্টবেঙ্গল মাঠে হাজার হাজার মশাল জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানায়। তারপর থেকেই মশাল হয়ে উঠে ক্লাবের এক এবং একমাত্র প্রতীক।

ইস্টবেঙ্গলের আগমনের মধ্যে দিয়ে বাঙালির ফুটবল এক অন্য বাঁক নেয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কৌশিক বান্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে ফুটবলের জাতীয়তাবাদী আবেদন ১৯৩৫-এর পর ক্রমে ফিকে হতে থাকে এবং তার জায়গায় ফুটবল হয়ে উঠে বঙ্গভাষীর কাছে এক ত্রিমুখী সংস্কৃতির লড়াইয়ের মঞ্চ। সেই মঞ্চের একদিকে ইস্টবেঙ্গল হয়ে উঠে ‘ওদেশীয়’ বাঙাল (পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু) সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক, অন্যদিকে মোহনবাগান ধ্বজা তুলে ধরে ‘এদেশীয়’ ঘটি (পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু) সংস্কৃতির গৌরবের। আবার ওরই মধ্যে ঐ একই মঞ্চে বাঙলায় মুসলমান সংস্কৃতির দূত হিসাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠে মহামেডান ক্লাব। এই তিনটি ক্লাবের লড়াই তাই কেবল ফুটবল খেলার আঙ্গিনায় আটকে থাকেনি, সেই সময়কার সমাজ- রাজনীতিতে তাদের লড়াই হয়ে উঠল তিনটি ধারার সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার এক বিশেষ খেত্র। লক্ষণীয় যে ক্লাবকেন্দ্রিক তিনটি ধারার সংস্কৃতির সেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতা অচিরেই ফুটবলকে আসীন করে তুললো বাঙালির সংস্কৃতির এক অভিন্ন্য অঙ্গ রূপে, যা আজও বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দেশভাগের পূর্বে ও বিশেষত পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গীয় বাঙালিদের হয়ে তাদের অধিকার রক্ষায় যে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা নিয়েছিল তা বাঙালির ফুটবল সংস্কৃতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রয়ে গেছে।

প্রথম বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক অভিসন্ধি অনতিকালের মধ্যেই বঙ্গদেশের বাতাসে এক অবিশ্বাসের বারুদ ভরে দিয়েছিল যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক নেতিবাচক প্রভাব প্রধানত পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু বাঙালিদের কাছে ছিল সুদূরপ্রসারী। এর আসল প্রভাব বোঝা গেল ৪৭ এর দেশভাগের পর যা বঙ্গদেশকে পশ্চিমবঙ্গ (ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য) ও পূর্ববঙ্গ (ইস্ট-পাকিস্তান) হিসেবে পাকাপাকিভাবে ভাগ করল। ধর্মীয় মেরুকরণে দেশভাগের নীতি তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বসবাসকারি কোটি-কোটি হিন্দু বাঙালিকে নিমেষে করে তুললো রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া ও সর্বোপরি সামাজিকভাবে অসুরক্ষিত্। ফলস্বরূপ কাতারে কাতারে হিন্দু বাঙালি ইস্ট-পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী হয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে এবং তার পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যগুলোতে ঢুকতে শুরু করলো। দেশভাগের চুক্তির জন্য ‘শরণার্থীরা’ ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পেলেও, গবেষক উদিতি সেনের ভাষায় তারা আসলে হয়ে উঠলেন ‘উদ্বাস্তু নাগরিক’। উদ্বাস্তু নাগরিকরা তাদের উপর হওয়া অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার হিসাবে একদিকে তাদের ফেলে আসা সংস্কৃতিকে বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চায় ভাষার-বুলিতে, ধর্মীয় আচার-আচরণে, খাদ্যাভ্যাসে এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও। আবার অন্যদিকে তারা কঠিনতর অর্থনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয় দৈনন্দিন জীবনে টিকে থাকার জন্য।

দেশভাগ পরবর্তী উদবাস্তু নাগরিকের ঢল তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে এক গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দুশ্চিন্তা ডেকে আনে যা সেইসময়কার বাস্তব জন-বিন্যাস, শ্রেণী-বিন্যাস এবং সর্বোপরি সমাজ-সংস্কৃতিকে এক আশু পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে নিদান দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বিশেষ করে অভিজাত হিন্দু শ্রেণি কখনওই সেই পরিবর্তন মানতে চায়নি যা তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্ত, রাজনৈতিক প্রভাব, সামাজিক প্রতিপত্তি, ও সংস্কৃতিক গৌরবকে পূর্ববঙ্গ থেকে নব্য আগত উদবাস্তু বাঙালিদের সাথে ভাগ করার কথা বলে। সেই মানতে না চাওয়া থেকেই বাঙাল-ঘটির পাকাপাকিভাবে বিরোধের শুরু যা সংস্কৃতিক আঙ্গিনায় ফুটবলের প্রতিযোগিতায় বার বার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই রূপে পরীক্ষিত হয়ে চলেছে। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে উদ্বাস্তু নাগরিকদের কাছে এই শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ছিল ঘটিদেরকে হারানোর জন্য নয়, তাদের প্রতি হওয়া সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ও রাজনৈতিক নিঃস্পৃহতাকে জবাব দেওয়ার এক অদম্য অঙ্গিকার। আর ইস্টবেঙ্গল ছিল সেই অঙ্গিকা্রের প্রধান পীঠস্থান। তাই সদস্য-সমর্থক দের কাছে ক্লাব ও মন্দিরের মধ্যে কোন তফাত ছিল না, ক্লাব তাঁবুই ছিল কালীঘাট।

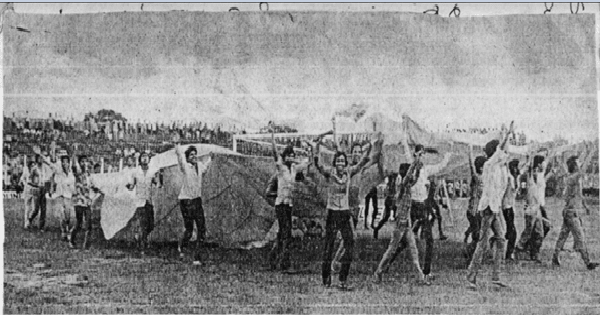

সেই অঙ্গিকারে সোপান হয়েই ইস্টবেঙ্গলের বিজয়রথ দেশভাগের ঠিক পরে পরেই ভূ-ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। চারের দশকের শেষ থেকে পাঁচের দশকের মাঝ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের ‘পঞ্চ পাণ্ডবের’ অমর-কীর্তি তখনকার সময়ের ভারতের সমস্থ সেরা ট্রফি এনে দিয়েছিল। ঘরছাড়া উদ্বাস্তুরা ইস্টবেঙ্গলের সেই ভারত জয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল নিজেদের অস্তিত্ব – তাদের ‘বাঙাল সত্তা’! ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপিত হওয়া না পর্যন্ত যে ঝাঁকে ঝাঁকে পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থীর দল পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের কাছে ইস্টবেঙ্গল ছিল নিজেদের শিকড়কে আঁকড়ে ধরে থাকার একমাত্র উপায়। সাহিত্যিক মতি নন্দী ঘরছাড়াদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে সেই দুর্দশাগ্রস্ত সর্বহারা মানুষদের কাছে ইস্টবেঙ্গলে ক্লাবের প্রতিটি জয়, ক্লাবকে নিয়ে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই ছিল তাদের ফেলে আসা মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ। তাই ইস্টবেঙ্গলের জেতা মানে উদ্বাস্ত নাগরিকের কাছে ছিল নিজেদের জীবন যুদ্ধে জয় আর ইস্টবেঙ্গলের হারা মানে আরেকবার আশুভ আঁতাতের কাছে মাথানত করা। এইভাবে কালক্রমে ইস্টবেঙ্গল হয়ে উঠল বাঙাল জীবনের জয়গান।

সত্তর এবং আশির দশকের ইস্টবেঙ্গলেও সেই একই বৈশিষ্ট্য বজায় থেকেছিল। ততদিনে দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু হওয়া মানুষগুলোর হাহাকার অনেকাংশে বদলে গিয়েছিল দৈনন্দিন জীবনে সমাজ-অর্থনীতির বৈষম্যমূলক নীতির রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচরণে। ক্লাব সমর্থকরা চাকরি না পাওয়ার বেদনা, রাজনৈতিক ডামাডোল, সামাজিক ব্যভিচার, বেড়ে চলা অর্থনৈতিক অসাম্য এই সমস্ত কিছুর হতাশা থেকে সান্ত্বনা খুঁজে পেত কেবলমাত্র ইস্টবেঙ্গলর সাফল্যর মধ্যে দিয়ে। সত্তরের দশকের ময়দান কাঁপানো ফুটবলার সুরজিত সেনগুপ্ত স্মৃতিচারণায় মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে ছিন্নমূল পরিবার থেকে উঠে আসা সমর্থকরা (বিশেষত নবীন সদ্যস্যরা) প্রত্যেকদিনের শেষে মনে করত তারা হয়তো হেরে যাচ্ছে, সেই হেরে যাওয়াটাকে তারা জিততে চাইত ইস্টবেঙ্গলের জয়ের মধ্যে দিয়ে। আসলে সমর্থকরা নিজ-নিজ ব্যক্তি জীবনে হয়তো হেরে যেত, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল তাদের সমষ্টিগতভাবে সমাজ-জীবনে জিতিয়ে যেত। তাই সেই অধিকারবোধ থেকেই ক্লাবের প্রতি জিতলে পরম ভালোবাসা এবং হারলে প্রগাঢ় রাগ বেরিয়ে আসত, উল্লেখ্য সেই অধিকারবোধ এখনও সমানভাবে চলছে।

নব্বই-এর দশকের পর থেকে বাজার অর্থনীতির বিশ্বায়ন এবং ক্রমশ বেড়ে চলা ধান্দা-মুলক বস্তুবাদের আগ্রাসন বাঙাল-ঘটি নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতিকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ সমষ্টির স্বার্থ থেকে বড় হয়ে দেখা দেয়। আজকের বাঙাল হয়তো সমষ্টিগত ভাবে আর প্রান্তিক নয়, দুর্দশাগ্রস্ত নয়, বাস্তুহারা বা ভূমিহারাও নয়, কিন্তু তারা ব্যক্তি- স্বভাবে বড় একা, সর্বক্ষণের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত-বিদীর্ণ, ভোগবাদের ভোজবাজিতে কখনো মন্ত্রমুগ্ধ আবার পরক্ষণে তিতিবিরক্ত। আজকের নবীন বাঙাল হয়তো তার বাবা-কাকার মতো ছেঁড়া শার্ট ও বেল্ট দিয়ে ঢিলে হয়ে যাওয়া প্যান্টটাকে কোনরকমে কোমরে বেঁধে রেখে আর খেলার মাঠে যায় না, কারণ তার স্মার্ট ফোনের একটা ক্লিক-এ ক্লাব স্পন্সরের লোগো লাগানো ঝকঝকে নতুন জার্সি চলে আসে। তবুও বলতে হয় যে অর্থনীতির বেড়াজাল এবং ভোগবাদের মায়াজাল ভেঙে হার না মানা বাঙাল স্বত্তা বার বার ফিরে আসে যখন যখন ইস্টবেঙ্গল বল পায়ে মাঠে নামে। কারন ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামা মানে সব বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধ নেওয়া। ইস্টবেঙ্গল জেতা মানে সব বঞ্চনাকে জয় করা!

লেখক জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে জনস্বাস্থ্য নিয়ে গবেষনারত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনভোগান্তিনামা - upal mukhopadhyayআরও পড়ুনআপনি কি দেশপ্রেমী? - play storeআরও পড়ুনমাংস - অরিনআরও পড়ুনউৎসব সংখ্যা ১৪৩২ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনএবং আরো শিউলিরা - অনুরাধা কুন্ডাআরও পড়ুনলক্ষ্মীর ঝাঁপি - দময়ন্তীআরও পড়ুনযে চোখে ধুলো দেয় তার কথা - কেকেআরও পড়ুনআমি হিটলারের বাবা - রঞ্জন রায়আরও পড়ুনছায়া দুপুর - শ্রাবণীআরও পড়ুনগ্যেরনিকা - অমর মিত্রআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

Mridha | 2601:647:5280:5c20:b099:d7f8:82be:***:*** | ০১ আগস্ট ২০২০ ০৬:৩৭95785

Mridha | 2601:647:5280:5c20:b099:d7f8:82be:***:*** | ০১ আগস্ট ২০২০ ০৬:৩৭95785- খুব ভালো লাগলো, মোহনবাগানের উপরে লেখা অনেক দেখা যায়। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল এর ইতিহাস আর আবেগের ব্যপারে অনেক কিছু জানলাম। এই জায়্গাটাও খুব ভালো লাগলো .......... নব্বই-এর দশকের পর থেকে বাজার অর্থনীতির বিশ্বায়ন এবং ক্রমশ বেড়ে চলা ধান্দা-মুলক বস্তুবাদের আগ্রাসন বাঙাল-ঘটি নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতিকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ সমষ্টির স্বার্থ থেকে বড় হয়ে দেখা দেয়। আজকের বাঙাল হয়তো সমষ্টিগত ভাবে আর প্রান্তিক নয়, দুর্দশাগ্রস্থ নয়, বাস্তুহারা বা ভূমিহারাও নয়, কিন্তু তারা ব্যক্তি- স্বভাবে বড় একা, সর্বক্ষণের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত-বিদীর্ণ, ভোগবাদের ভোজবাজিতে কখনো মন্ত্রমুগ্ধ আবার পরক্ষণে তিতিবিরক্ত.........

-

দ | ০১ আগস্ট ২০২০ ১৪:০৬95801

- ইস্টবেঙ্গল নিয়ে লেখা, ধন্যবাদ সেজন্য।

কিন্তু লেখাটা বড়ই কাঠখোট্টা।

মনিময় | 47.15.***.*** | ০১ আগস্ট ২০২০ ১৭:৫৫95809

মনিময় | 47.15.***.*** | ০১ আগস্ট ২০২০ ১৭:৫৫95809ফুটবল যে আসলে রাজনীতি এবং সমাজেরই প্রতিচ্ছবি তা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। এই বিষয়ে আরো লেখা হোক।

ম | 47.15.***.*** | ০১ আগস্ট ২০২০ ১৮:০৩95810

ম | 47.15.***.*** | ০১ আগস্ট ২০২০ ১৮:০৩95810আজকে পয়লা আগস্ট (১ আগস্ট), ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবস। ঠিক ১০০ বছর আগে ১৯২০-র এই পয়লা আগস্টেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

প্রসূন সরকার | 2409:4064:2e00:7db3:776:b0e:5f7c:***:*** | ০১ আগস্ট ২০২০ ১৯:৩৪95811

প্রসূন সরকার | 2409:4064:2e00:7db3:776:b0e:5f7c:***:*** | ০১ আগস্ট ২০২০ ১৯:৩৪95811আমি নিজে একজন গোঁড়া মোহনবাগান সমর্থক তবুও স্টবেঙ্গল নিয়ে অমিতাভ সরকারের লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল।

a | 59.102.***.*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ০০:৩৬95814

a | 59.102.***.*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ০০:৩৬95814- ইপিএল লা লিগ এসব হাতের কাছে এসে গেল তাও তো কমদিন হল না। তাও এত সমর্থন দুদলেরই। এর ব্যখ্যা কি?

S | 2405:8100:8000:5ca1::43f:***:*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ০০:৫৮95815

S | 2405:8100:8000:5ca1::43f:***:*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ০০:৫৮95815- ধন্যবাদ লেখাটার জন্য। আজ শতবর্ষে সেই ক্লাব নামক মন্দিরে শতকোটি প্রণাম। লাল হলুদ জার্সিতে আগুন ঝড়াক ইস্টবেঙ্গল।

Tim | 174.102.***.*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ০১:০৭95816

Tim | 174.102.***.*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ০১:০৭95816- ভালো হয়েছে। বেশ কিছু টাইপো রয়ে গেছে লেখাটায়।

aranya | 2601:84:4600:9ea0:55f1:8c00:b9d1:***:*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ০৩:৪৮95820

aranya | 2601:84:4600:9ea0:55f1:8c00:b9d1:***:*** | ০২ আগস্ট ২০২০ ০৩:৪৮95820- ইবে বা মোবা-কে সমর্থন অনেকটা নিজের দেশ-কে ভালবাসার মত , যতই বিদেশী ক্লাব প্রীতি থাক @অ

টিম, এই উপলক্ষে শংকরের ফ্রিকিক গল্প-টা আবার শুরু কর। তাতে ইস্টবেঙ্গল- ও আসুক

ভাস্কর রায় চৌধুরী । | 2409:4060:15:7d62:5cfe:1a02:a57f:***:*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:৩৪96189

ভাস্কর রায় চৌধুরী । | 2409:4060:15:7d62:5cfe:1a02:a57f:***:*** | ১২ আগস্ট ২০২০ ১০:৩৪96189অনেক কিছু জানলাম ।জয়তু ইষ্টবেন্গল ।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :), হীরেন সিংহরায়)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Bratin Das, ফরিদা)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... dc, albert banerjee)

(লিখছেন... :/, lcm)

(লিখছেন... Ranjan Basu, Tania )

(লিখছেন... দীপ, দীপ, ধোরবা)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।