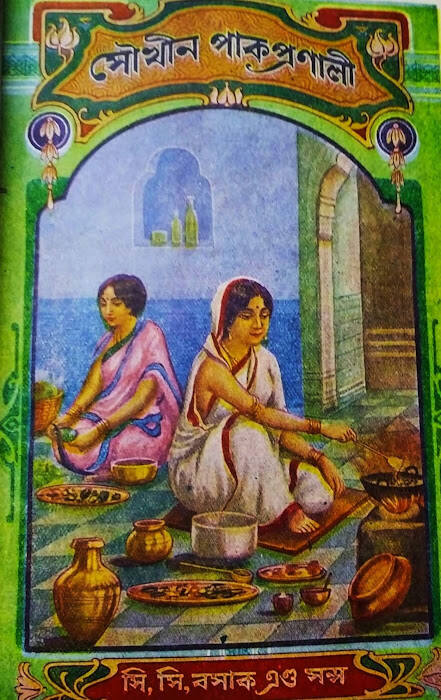

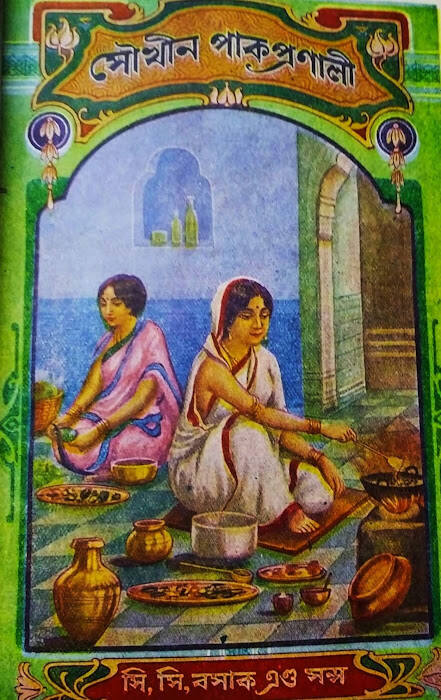

'পীতান্ন', 'হেমান্ন', 'চমকান্ন' বা 'ঘি-চাঁপা' কিংবা 'রসালা পলান্ন' খাওয়ার সৌভাগ্য কখনও হয়েছে কি? তার সঙ্গে 'তোপসে মৎস্যের ইহুদি লবাদান', 'রুই মাছের রমনযূষ', 'পটলের মোগলাই গোঁপতান', 'কাবাব মির্জাফা' এবং 'মাংসের অম্লমধুর শুষ্ক প্রলেহ'। শেষ পাতে 'গোপচোপ', 'পাকা আমের বরফি', 'মেওয়ার পান্তোয়া', 'মদনদীপক' আর 'দুগ্ধের মোহনভোগ'। যদি সেই সব আস্বাদনের সুযোগ না হয়ে থাকে তাহলে বিষণ্ণ হবেন না। কারণ, এসব খাবার তো এখন কোথাও পাওয়া যায় না। আর এমন সব পদের রেসিপিও এখন সম্ভবত কারও জানা নেই। বরং জেনে রাখুন, এমন আরও অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ রান্নাবান্নার চল ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক সমাজে। চমকপ্রদ সেইসব পদের নাম এবং বিস্তারিত রন্ধনপ্রণালী মেলে বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত আমিষ, নিরামিষ ও মিষ্টান্ন পাক সংক্রান্ত "সৌখীন পাকপ্রণালী" গ্রন্থে। ১৯১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য বইটি সম্প্রতি হাতে এসেছে। সেই গল্পও বলছি পরে।

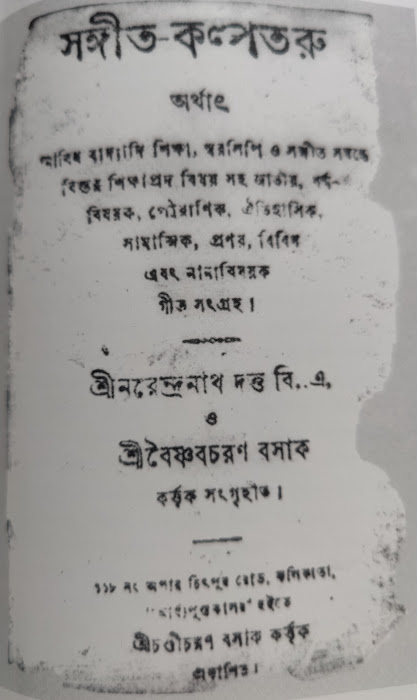

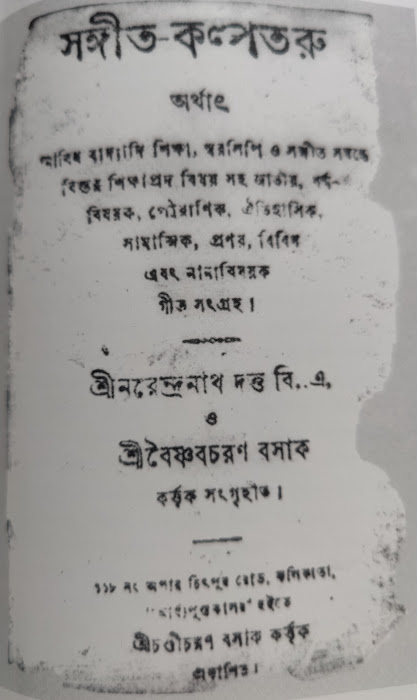

বিবেকানন্দ যে চূড়ান্ত খাদ্য-রসিক ছিলেন সে তো সকলেরই জানা। ছেলেবেলায় স্থানীয় এলাকায় গড়ে তুলেছিলেন পেটুক ক্লাব। তিনি বলতেন, যে ভালো রাঁধতে পারেনা, সে ভালো সাধুও হতে পারেনা। আবার সঙ্গীত সম্পর্কেও ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। নিজে তো অপূর্ব গাইতেন যা শুনে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবোন্মাদনায় বিভোর হয়ে যেতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে দীর্ঘ একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে লেখা বাংলা গান সঙ্কলনের কাজ শুরু করেছিলেন বন্ধু বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে। তবে সেই কাজ শেষ করার আগেই তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। তখন অসম্পূর্ণ কাজ এগিয়ে নিয়ে যান বৈষ্ণবচরণ। ১৮৮৭ সালে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাকের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় "সঙ্গীতকল্পতরু"। বইটিতে নরেন্দ্রনাথের নির্বাচিত নয়টি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও স্থান পেয়েছে ভানু সিংহ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাল উড়ে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু. অক্ষয়কুমার সেন, কালী মিরজা, বঙ্কিমচন্দ্র, সৈয়দ আজিজ রহমান খোনকার ও সৈয়দ জাফর সহ আরও অনেক গীতিকারের লেখা গান। মজার ব্যাপার হল, 'বিবিধ সংগীত' বিভাগে রয়েছে সমকালীন সামাজিক বিষয়ের ওপরে লেখা ভিন্ন স্বাদের বেশ কিছু গান। তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের সমবয়সী প্যারীমোহন কবি-রত্ন রচিত কয়েকটি গানে বাঙালির ভোজনপ্রিয়তার পরিচয় রয়েছে। কালিয়া, কোফতা, কাবাব ও পোলাওয়ের সঙ্গে উদার কণ্ঠে তিনি রুই, মৃগেল ও কাতলা মাছের প্রশস্তি করছেন --

"মাছের মতন খাসা খাবার জিনিস আর কিছু নাই ভূমন্ডলে।

ঘ্রাণে পঙ্কবৎ অন্ন চলে,

কালিয়ে কাবাব কোপ্তা পোলাও আদি মীন বৃক্ষে সব ফলে।।

...

ঝোলে বাসুদেব মন ভোলে,

পুরি ফাউল করি পাউরুটি বিসকুট যার নীচে সব ঝোলে।

শ্বেত রক্ত বর্ণ সুন্দর সুঠাম, রুই মিরগেল কাতলা নানাবিধ নাম,

যে না খায় তার ভগবতী বাম, মলে যায় নরকানলে।

তন্ত্রে স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলে, আচার দিয়ে বাসি খেলে ইলিস মাছ,

সশরীরে স্বর্গে চলে।

...

মোচা চিংড়ি দিয়ে খেলে ছোলার ডাল,

ভবসিন্ধু মাঝে বাঁধে পুণ্যের আল

...

কবিরত্ন কয় কৌতুকে, যেতে ইচ্ছা নাই গোলোকে,

থাকব এই ভূলোকে, চিংড়ি বারমাস যদি মেলে।"

আবার কোম্পানির অফিসে চাকরি করা নব্য শহুরেদের চলনবলন, রুচি ও খাদ্যাভ্যাসে রাতারাতি কেমন বদল এল সে ব্যাপারে শ্লেষ রয়েছে আর একটি গানে। তাদের মুখে আর বাঙালি ডাল-ভাত-মাছ রোচেনা। তাদের রোজ সন্ধ্যার খাবারে জায়গা করে নিয়েছে গো-মাংস ও ফাউল কারি --

"কেউ মালা কেউ জোলা জেলে, বইত জলের ভার।

(শহরে) কাল বুট ষ্টকিং পায়, আলপাকার চাপকান গায়,

কড়া মেজাজ হঠাৎ বাবু হঠাৎ অবতার।

...

আহার শুনে হেসে মরি, রোচেনা বেঙ্গলি কারি,

অকশটং ফাউল কারি, দুসন্ধে আহার।।"

বিলিতি সংস্কৃতির প্রভাবে বদলে যেতে থাকা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের খাদ্য-রুচির দারুণ বিবরণ দিয়েছিলেন পরশুরাম তাঁর ছোটগল্প 'রাতারাতি'তে। সেখানে দেখি, হারিয়ে যাওয়া পুত্র বাঁটুলের খোঁজে কলকাতার আংলো-মোগলাই কাফেতে হাজির হন চরণ ঘোষ যেখানে বাঁটুলের সমবয়সী তরুণ-তরুণীদের তারিয়ে তারিয়ে মুরগির ফ্রেঞ্চ মালপোয়া খেতে দেখা যায়।

আবার বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মানুষের কলাইয়ের ডাল-প্রীতির সুখ্যাতি করে প্যারীমোহনের আর একটি গানে বলা হয়েছে, ওই ডালের বড়া খাওয়ার জন্যে বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এসে থালা হাতে ভগবানও লাইন দেবেন। পাঁঠার মাংস, আলু ও বেগুন নিয়েও তিনি আকর্ষণীয় গান বেঁধেছেন। কাঙ্গাল ফকীর নামে আর এক গীতিকারের গানেও রয়েছে পাঁঠার প্রশস্তি --

"পাঁঠা তুমি ভাগ্যবান।

সুচারু সুমিষ্ট মাংস তোমারই নির্ম্মাণ।।

লুচির সঙ্গে যা খাটে, লাগে ভাল মদের চাটে,

চাট ফুরালে মাতাল অজ্ঞান।।"

'সঙ্গীতকল্পতরু'তে সমসাময়িক নামী-অনামী অনেক রচয়িতার গান রয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে নরেন্দ্রনাথ যখন গানগুলি সংগ্রহ করেন তখন তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ না করলেও বরানগর মঠ-নিবাসী। বাড়ির সঙ্গে সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মসাধনায় পুরোপুরি নিয়োজিত। সেরকম একটা সময়ে তাঁর সংকলিত গানগুলির বিষয় বৈচিত্র্য প্রমাণ করে শিল্প-সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশকে তিনি নিজের অধ্যাত্মসাধনার পথে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেননি। কাজেই কেবল ধর্মসঙ্গীতের বদলে তাঁর সংকলনটিতে সম-মর্যাদায় স্থান পেয়েছে স্বদেশ-প্রেম-ইতিহাস-সমাজ সম্পর্কিত নানা স্বাদের গানও। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আলু নিয়ে রচিত প্যারিমোহন কবি রত্নের আর একটি গান। মনে রাখতে হবে পর্তুগিজদের হাত ধরে ভারতে আলু আমদানি হওয়ার অনেক পরে ১৮৩০ সালে দেরাদুন পাহাড়ের ঢালে প্রথম আলু চাষের শুরু। আলু এমনই এক আশ্চর্য আনাজ ছিল যে কলকাতায় ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসকে এক ঝুড়ি আলু ভেট হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। খানসামাদের বানানো সেই আলুর পদ চেখে দেখার জন্যে হেস্টিংস তাঁর অফিসারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ নির্বাসিত হয়ে ১৮৫৬ সালে মেটিয়াবুরুজে 'মিনি লখনৌ' গড়ে তোলার কিছু পরে নিজস্ব সেনাবাহিনীর খাবার খরচ কমানোর জন্যে বিরিয়ানিতে মাংসের সঙ্গে আলুর প্রচলন করেন। বহুদিন পর্যন্ত আলু ছিল সৌখিন, অভিজাত সম্প্রদায়ের সামগ্রী। ক্রমে সমকালীন সমাজে আলু হয়ে উঠেছিল পরম সমাদরের বস্তু। আলুকে তুলনা করা হয়েছিল হিন্দুদের পরম আরাধ্য শালগ্রাম শিলার সঙ্গে । আলু নিয়ে রচিত এই গান এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে 'সঙ্গীতকল্পতরু' ছাড়াও 'সঙ্গীতকোষ', 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ', 'গীতাবলী' এবং 'বিশ্বসঙ্গীত' গ্রন্থেও সেটি সংকলিত হয়েছিল। মন্মথ রায়ের কণ্ঠে গানটির গ্রামোফোন রেকর্ড বেরিয়েছিল --

"আলুর সমান জিনিস কিছু নাই

জগৎ সংসারে ভেবে দেখ ভাই,

...

গোল গোল কি সুঠাম, যেন সাদা শালগ্রাম,

রাস নাম বিলাতি আলু বলে; তরকারি দলে,

যত আছে ভূমন্ডলে, আলুর নীচে সকল শালাই ঝোলে

দেহে বাড়ে বল, বাহ্যে হয় সরল

রক্ত সাফ একহপ্তা খেলে,বিনাশে কফ পিত্ত বাই।।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শ্রীহট্ট থেকে কলকাতা এসে বিভিন্ন মেসবাড়িতে কাটিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনীতিবিদ লাল-বাল-পাল খ্যাত বিপিন চন্দ্র পাল । তাঁর "সত্তর বৎসর" শীর্ষক আত্মজীবনীর "কলিকাতা ছাত্রাবাস" নামক অধ্যায়ে সে সময়কার খাওয়াদাওয়া নিয়ে অনেক মজাদার কাহিনী রয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ছাত্রের জ্যাঠতুতো দাদার বাড়িতে কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু সহ নিমন্ত্রিত হয়ে জীবনে প্রথম 'মুরগির কারি' আস্বাদনের স্মৃতি রীতিমতো রসিয়ে উপস্থাপনা করেছেন তিনি। বিপিন পালের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁরই সঙ্গে শ্রীহট্ট জেলা স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে পড়তে আসা তারাকিশোর চৌধুরি। পরবর্তী কালে তিনি হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী হন। রাসবিহারী ঘোষের যোগ্য প্রতিপক্ষ হিসেবে বহু মামলায় তাঁকে দাঁড় করানো হত। ওই ভোজে রাতে মুরগি খেয়ে পরদিন সকালে তারাকিশোর বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে হাতের পেশি পরীক্ষা করছিলেন। শুনেছিলেন, মুরগি খেলে গায়ে জোর হয়। কথাটা সত্যি না মিথ্যা তা সাত সকালেই যাচাই করতে চাইছিলেন। পরে তিনিই আবার গার্হস্থ্য ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে পরম বৈষ্ণব 'ব্রজ-বিদেহী শান্তদাস' বাবাজি হিসেবে পরিচিতি পান। এই কাহিনী যেমন কৌতুককর, তেমনই বিভিন্ন মেসবাড়িতে খাবারদাবার নিয়ে অনেক হাস্যকৌতুকের গান প্রচলিত ছিল। এমন একটি গানের উল্লেখ করেছেন বিপিনচন্দ্র। গানটি এরকম --

"ওহে লুচিনাথ কেমন কঠিন তুমি কচুরি!

ওহে ছানা, পুরাও বাসনা

চিনিতে মাখিয়ে তোমায় বদনে ভরি।

পানিতোয়ার শিরে দিয়ে হাত,

কি বোল বলিয়ে গেলে ওহে গজানাথ।

তোমার লাগিয়ে পাতেতে পড়িয়ে ,

কাঁদিতেছে কাঁচাগোল্লা সুন্দরী ।।"

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, বউবাজারের রাস্তায় তখন অনেকগুলি মদের দোকান ও তার আশপাশে রান্না করা মাছ-মাংসের দোকান ছিল। এখনকার মতো বাঙালি রেস্তোঁরার চল তখন ছিল না। সেকালে কেবল মদের দোকানের কাছেই রান্না করা মাছ মাংস পাওয়া যেত। সেগুলিকে বলা হত চাটের দোকান। সেখানে লুচি-মাংস মিলত। কাঙ্গাল ফকীরের গানে একটু আগে তো দেখলাম তারই উল্লেখ, "লুচির সঙ্গে যা খাটে, লাগে ভাল মদের চাটে।"

বিবেকানন্দের সময়ের খাওয়া দাওয়ার কথা বলতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের পছন্দের খাবারের কথাও এসে পড়ে। তিনি ছিলেন বৈচিত্র্যের পূজারি। সাধনপথে তিনি যেমন বিভিন্ন ধর্মমতের অনুধ্যান করেছেন, ব্যবহারিক জীবনেও তিনি মোটেই একঘেয়েমি বরদাস্ত করতেন না। মা কালীর কাছে তাঁর প্রার্থনা ছিল, "মা, আমায় রসে বশে রাখিস।" স্বামী গম্ভীরানন্দের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে বলছেন, "আমার ভাব কী জান? আমি মাছ সবরকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব! আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, অম্বলে মাছ, বাটি চচ্চড়ি -- এসব তাতেই আছি। আবার মুড়িঘন্টোতেও আছি, কালিয়া, পোলোয়াতেও আছি।" আবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে দেখি, গোপালের মা কামারহাটি থেকে দুই পয়সার দেদো সন্দেশ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুর তাঁকে বলছেন, "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল-নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে -- লাউশাক চচ্চড়ি, আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে সজনেখাড়ার তরকারি -- তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।" গোপালের মা চচ্চড়ি রেঁধে তিন মাইল হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতেন। ঠাকুর তা খেয়ে "আহা কি রান্না, যেন সুধা, সুধা!" বলে আনন্দ করতেন। আবার নতুন ফরমাশ দিয়ে বলতেন, "এবার শুষনি শাক চচ্চড়ি, কলমি শাক চচ্চড়ি আনবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ জিলিপি, আইসক্রিম এবং বরানগরে ফাগুর দোকানের কচুরি খেতেও খুব ভালবাসতেন। শুধু কি তাই? কলকাতায় নতুন আমদানি হওয়া লেমনেডও তাঁর বেশ প্রিয় ছিল। অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, একদিন তিনি গিয়ে প্রণাম করে যখন বসেছেন তখন ঠাকুর বলছেন, "সেই যে কাক (কর্ক) খুললে ফসফস করে উঠে, একটু টক, একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার?" আবার বিপিন পালের লেখায় দেখি, সেই আমলে পাউরুটি, বিস্কুট ও লেমনেড খাওয়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে প্রচণ্ড শোরগোল পড়েছিল। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে লেমনেড খেয়েছিলেন বলে বিপিন পালের গোঁড়া হিন্দু, মুন্সেফ বাবা ছেলের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনিই আবার বিপিনচন্দ্রের ডায়েরিয়ার সময় নিজেই ছেলেকে লেমনেড খাইয়েছিলেন কারণ তাতে নাকি পেটের অসুখ ভালো হবে। অন্যদিকে কাছাড়ে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বৈঠকখানায় চা সহযোগে পাউরুটি-বিস্কুট খাওয়ার চল হওয়ার খবর প্রতিবেশী অঞ্চল শ্রীহট্টে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। কারণ, সেগুলি বানায় মুসলমানেরা। অবশেষে সেই 'আধুনিক'দের রীতিমতো প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে টিকে থাকতে হয়েছিল। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের লেমনেড খাওয়া ছিল বৈপ্লবিক এবং সেটি ছিল তাঁর সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল চিন্তার পরিচায়ক।

.jpg)

১৮৮৭ সালে 'সঙ্গীতকল্পতরু' প্রকাশের আগে কোন এক সময় তোলা নরেন্দ্রনাথ দত্তের ছবি

নরেন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের সংসারে যেমন প্রাচুর্য ছিল তেমনি ভোজন রসিকেরও অভাব ছিল না। ঘরোয়া পালা-পার্বণ ছাড়াও নাটক ও যাত্রায় বাঙালি খাবার নিয়ে প্রশস্তি গীতির চল ছিল। নরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিভিন্ন রচনায় সেইসব বিবরণ বিস্তারিত লিখে গেছেন। যাত্রাপালায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন মজার মজার ছড়া কাটত। দীর্ঘ ছড়ায় কোন কোন মাছে কী কী মশলা দিয়ে রাঁধতে হবে তা রসিয়ে রসিয়ে বিশদে বলা হত আর দর্শকরাও তুমুল উপভোগ করত। কোন মাসে কী কী ফল দিয়ে ফলার করতে হয় তারও ইঙ্গিত থাকত। ফলাহার বা ফলারের তখন বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মহেন্দ্রনাথের লেখা থেকেই জানা যায়, দুপুরে কিংবা রাতে বিয়েবাড়ির ভোজে ফলার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাতে চিঁড়ে, দই, ফল থাকত। পরবর্তীকালে লুচির প্রচলন হল। কলাপাতায় বেশ বড় বড় লুচি আর কুমড়ো-পটল-ভেজানো মটর দিয়ে রান্না করা ছক্কা দেওয়া হত। তাতে নুন দেওয়া হত না। নুন যার যার পাতের ওপরের কোণে থাকত আলাদা করে। সে ছিল অতি সুস্বাদু। আরও পরে কুমড়োর ঘন্ট খেয়ে মহেন্দ্রনাথের আফসোস, সেই ছক্কার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। আর নেমন্তন্ন বাড়িতে চালু ছিল আদা-মৌরি বাটা দিয়ে বিউলির ডালের চমৎকার কচুরি। তার সঙ্গে থাকত নিমকি, খাজা, চৌকো গজা, পান্তোয়া, মতিচুর এবং তিন সংখ্যা অশুভ বলে চার রকম সন্দেশ। এতেই শেষ নয়। আর থাকত ক্ষীর আর দই। খাজা দিয়ে ক্ষীর খাওয়া হত বলে তাকে বলা হত ক্ষীর-খাজা। রসগোল্লার আবির্ভাব তখনও হয়নি। ১৮৭৩ সাল বা ওই রকম সময়ে ধীরে ধীরে বাঙালি সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে রসগোল্লা। তিলকুট এবং কামরাঙা ও আমরাঙা সন্দেশও একই সময়ে দেখা যায় যখন বিবেকানন্দ বছর দশেকের বালক। সে সময় সকালের জলখাবার বলতে ছিল আদার কুচি সহযোগে ভেজানো ছোলা বা মুগডাল ভাজা। দুপুরের আহারের সময় আম-কাঁঠাল বা অন্যান্য ফল খাওয়ার রীতি ছিল।

রান্নার বইটির কথায় ফেরার আগে বিবেকানন্দ গানকে কিভাবে এক বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন সে সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় গল্প শুনুন। ১৮৯২ সালে জুনাগড়ে প্রথম সফরের সময় সেখানকার দেওয়ান হরিদাস বিহারী দাস দেশাইয়ের আতিথ্য গ্রহণ করে খাওয়ার ব্যাপারে স্বামীজী বেশ অসুবিধায় পড়েছেন। সেখানকার রান্না তাঁর বাঙালি রুচিতে মুশকিলের কারণ হয়েছিল। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী ডাল রান্না হত বিশেষ ধরণে -- ডাল সিদ্ধ করে বেটে হাঁড়ির জলে মেশানো হত। সেই অদ্ভুত ডাল স্বামীজিকে খাওয়ার সময় দেওয়া হত রোজই। একদিন তিনি এই সমস্যা সমাধানে এক উপায় বের করলেন। খোঁজ-খবর করে তিনি বাড়ির পাচকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন। নিজের গান শুনিয়ে পাচকের সঙ্গে ভাব জমালেন। আর ব্যবস্থা করলেন যাতে পাচক ডালের দানাগুলি না বেটে আলাদা করে তাঁকে ভাতের সঙ্গে দেয়।

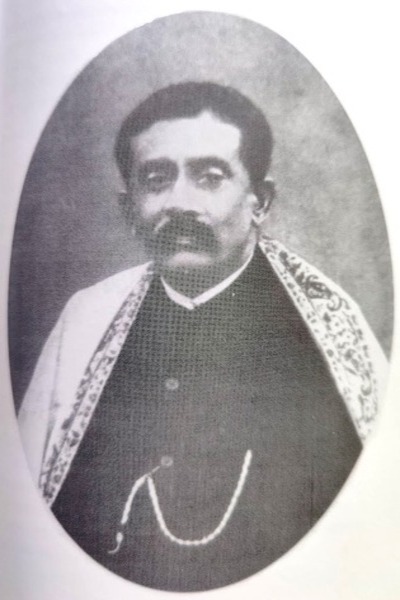

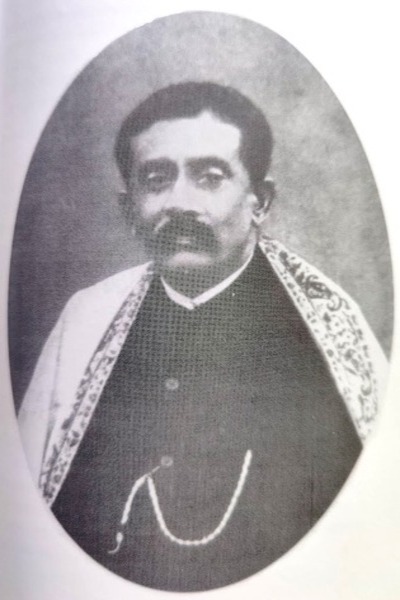

"সৌখিন পাকপ্রণালী" গ্রন্থের সংকলক ও সম্পাদক বৈষ্ণবচরণ বসাক

বিবেকানন্দের বন্ধু বৈষ্ণব চরণ যিনি “সঙ্গীতকল্পতরু”র সহ রচয়িতা তিনি বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণ সহ নানা শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তব ও নামাবলী সঙ্কলন করে "স্তব রত্নমালা" নামেও একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বারিকানাথ বসাকের কনিষ্ঠ পুত্র। জানা যায়, তিনি যদু পন্ডিতের বিদ্যালয়ে জিমন্যাস্টিকের শিক্ষক ছিলেন। সার্কাস বীর কৃষ্ণলাল বসাক তাঁর ছাত্র ছিল। বৈষ্ণব চরণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের আলাপ কিভাবে হয়েছিল তা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে সিমুলিয়ার প্রিয়নাথ বসুর জিমন্যাস্টিকের আখড়ায় কৈশোরে নরেন্দ্রনাথও ব্যায়াম করতেন। হয়ত সেখান থেকেই ছেলেবেলার বন্ধুত্ব। ধর্ম ও সঙ্গীত বিষয়ক বিভিন্ন বই ছাড়াও বৈষ্ণব চরণের নামে ৫০ টি গল্পের সংকলন, ৩০ টি প্রেমের গল্প-সংগ্রহ 'প্রেমকুঞ্জ', গোপাল ভাঁড়ের গল্প-সংকলন, বাঙালির আমোদ প্রমোদের বিবরণ 'সচিত্র আমোদ প্রমোদ', 'সৌখিন পাকপ্রণালী' প্রভৃতি নানা ধরনের বই পাওয়া যায়। বটতলার এক সমৃদ্ধ বই বিক্রেতা ও প্রকাশকের বাইরে তিনি 'রঙ্গভূমি' ও অন্যান্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন বলে জানা যায়। 'সঙ্গীতকল্পতরু' সংকলন ও সম্পাদনার সূত্রে একসময় পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটলেও তার অব্যবহিত পরে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করায় বিচিত্র রুচির কারবারি বৈষ্ণব চরণের সঙ্গে তাঁর আর কোনও অন্তরঙ্গতা ছিল না। তবু এক সময়ে নরেন্দ্রনাথের বন্ধু ও সহযোগীর সম্পাদিত রান্নার বই ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণেই পরম কৌতূহল জাগায়।

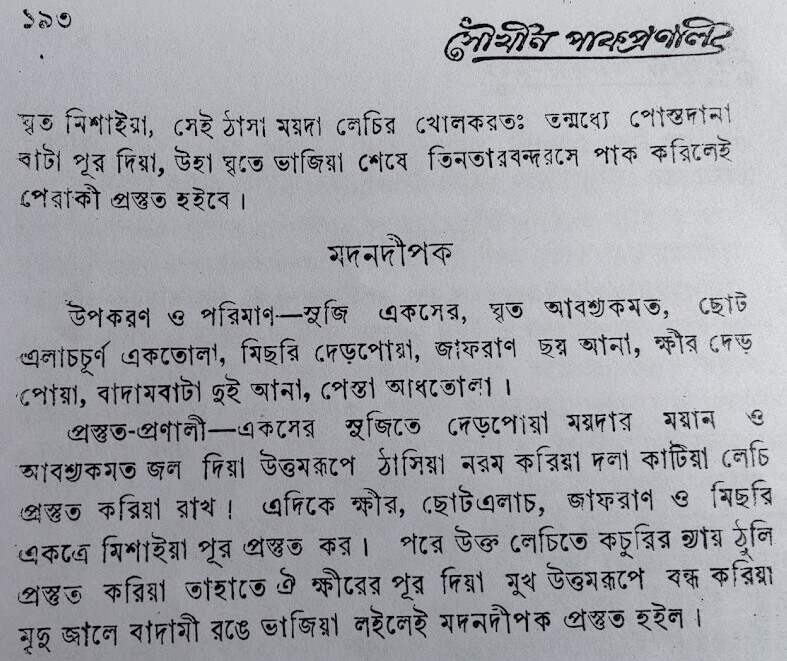

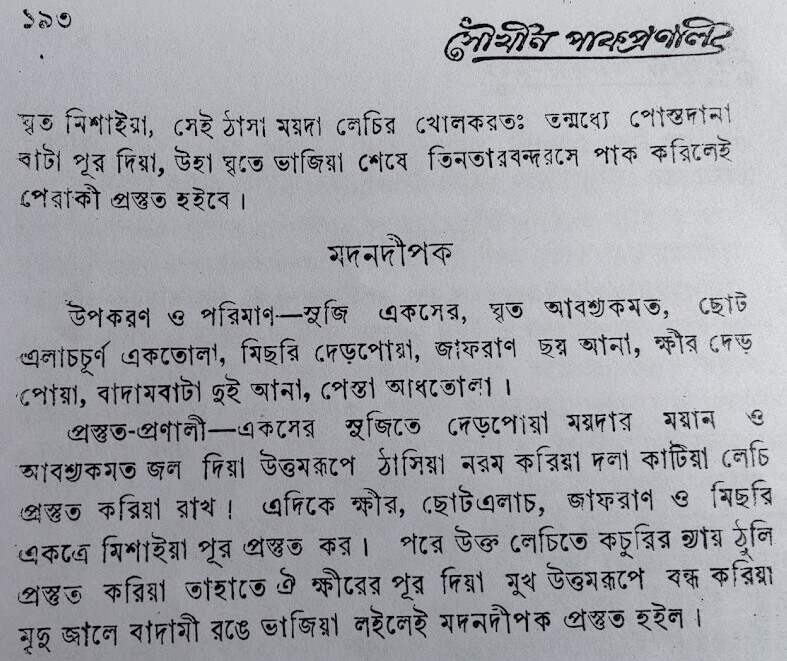

মদনদীপকের রেসিপি

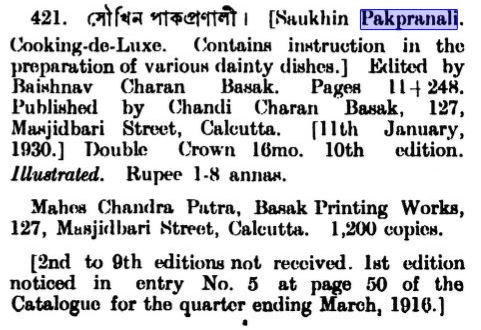

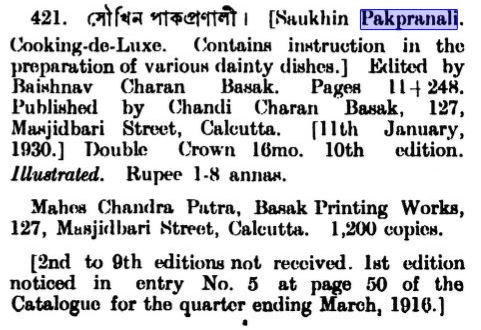

১৯৩০ সালে দ্য ক্যালকাটা গেজেটে "সৌখিন পাকপ্রণালী"র উল্লেখ

এই বইটি আকস্মিক ভাবেই আমার হাতে এসেছে। বইটি আদতে ছিল কলকাতার দুর্গারাণী চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে। তাঁর স্বামী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ফৌজদারি মামলার অ্যাডভোকেট, কলকাতায় প্র্যাকটিস করতেন। শুনেছি, তাঁর বাংলা বইয়ের সংগ্রহ ছিল দেখবার মতন।তাঁদের একমাত্র সন্তান পূরবী চট্টোপাধ্যায়। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন লক্ষ্মীবাই কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা ছিলেন এবং দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। পূরবী এবং তাঁর স্বামী বিমল বসু চমৎকার রান্না করতেন। কাজেই তাঁদের কাছে অন্যান্য অনেক মূল্যবান বইয়ের সঙ্গে এই রান্নার বইটিও সযত্নে সংরক্ষিত ছিল।

বইটিতে মিষ্টান্ন (মিষ্ট ভাত), পীতান্ন, হেমান্ন সহ পাঁচ রকম ভাত, মোগলাই, জাহাঙ্গিরি, কাবুলি, আর্মানি, আফগানি সহ ১৩ রকমের খিচুড়ি, দইয়ের পোলাও, আম্রের বিষ্ণুভোগ পোলাও, জররী পোলাও, খোরাসানি পোলাও, চাইনিজ পলান্ন, চমকান্ন, কোর্ম্মানি পোলাও সহ ৫০ রকম পোলাও, ডিমের জিলিপি, ডিমের প্রলেহ, ডিমের গোলাপি রুটি সহ ডিমের ২৫ রকম পদ, মৎস্যের গুটি কাবাব, জলপাই দাদন, মাছের চমচম সহ ৩২ রকম মাছের পদ এবং ইটালিয়ান মাংস গোলক, কাবাব গুলজার, পটলের মোগলাই গোঁপতান সহ মাংসের ২৮ রকম পদের আকর্ষণীয় সব রেসিপি রয়েছে। রয়েছে রকমারি ঘন্ট, চচ্চড়ি, ছ্যাঁচড়া, ডালনা, ডাল ইত্যাদির মুখরোচক রন্ধনপ্রণালী। তার সঙ্গে রয়েছে মদনদীপক, ঘেওর, খৈচুর, হবীরা, পেঁপের মোহনভোগ, সুরতি বরফি সহ বিচিত্র সব মিষ্টান্ন ও পায়েস তৈরির প্রণালী। আছে নোনতা খাবার, পুডিং, বিস্কুট, লজেন্স, সিরাপ, মোরব্বা, চাটনি বা আচার বানানোর পদ্ধতি।

শুধু বিভিন্ন রান্নার রেসিপিই নয়, খাওয়ার নানা নিয়মকানুনও বইটিতে রয়েছে। দুধ ও মাংস একসঙ্গে খাওয়া অপকারী। খেতে বসে আগে এক ঢোঁক জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেওয়া ভালো এমন পরামর্শ রয়েছে। নানা সুখাদ্যের সঙ্গে রোগী ও দুর্বল মানুষের জন্যে 'মাংসের যূষ', 'জগ সূপ', 'গাঁদালের ঝোল', 'সুজির রুটি', 'পলতার ডালনা' ইত্যাদি সুপাচ্য ও সুস্বাদু পথ্য তৈরির নির্দেশিকাও আছে। সঙ্গে রয়েছে বেল, নিম, মেথি, যোয়ান, সজিনা, লাউ ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের গুণ। আবার "ওলে মুখ কুট কুট নিবারণ", "পুরাতন আলুকে নূতন করণ" বা "ইংলিশ কারি পাউডার" প্রস্তুতের হদিসও দেওয়া হয়েছে।

বিবেকানন্দ-ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের লেখায় দেখা যায়, নিজে এপার বাংলার মানুষ হয়েও তিনি রন্ধন শিল্পে পূর্ববঙ্গের মেয়েদের মুন্সিয়ানার প্রচুর প্রশংসা করে বলছেন, "সেখানে পাচক-ব্রাহ্মণের প্রতাপ নেই।" অন্যদিকে সে সময়ের কলকাতায় বাড়িতে বাড়িতে কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ পাচক রাখার চল ছিল। সেক্ষেত্রে যেন এই যুগের সঙ্গে বেশ মিল। কর্মরত স্বামী-স্ত্রীর পরিবারে শহরে এখন রান্নার মাসিরই দাপট। মহেন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল, "দুঃখের বিষয়, গিন্নিদের হাতের সোনামুগের ডাল, শাকের ঘন্ট, মোচার ঘন্ট উঠিয়া গেল।" এই মন্তব্য পড়ে মনে হয় তিনি যেন এখনকার কথাই লিখছেন। এই যুগে রান্নার মাসির বাইরে শখ করে ইউটিউব দেখে দেশ-বিদেশের নানা ধরণের রান্না করার বিরাট ঝোঁক হয়েছে। ইউটিউব, ফুড ব্লগ বা বিভিন্ন চ্যানেলে কুকারি শোয়ের ভিড়ে রান্নার বই গুরুত্ব হারাচ্ছে। তবে ছাপাখানার প্রসারের ফলে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত আহার, বিস্তারিত রন্ধনপ্রণালী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু রান্নার বই, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এবং সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যে যেগুলির গুরুত্ব অসীম। ওই রেসিপিগুলি পড়লে তখনকার দিনে খাবার সম্পর্কে মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক সচ্ছলতা বা সৌখিনতার ব্যাপারে স্পষ্ট আন্দাজ পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সঙ্গীতকল্পতরু, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত। প্রাসঙ্গিক তথ্য ও আলোচনা: ডঃ সর্বানন্দ চৌধুরী। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার প্রকাশনা, ১২ জানুয়ারি ২০০০।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

.jpg)

দ | ০৪ আগস্ট ২০২২ ২১:৫৬510747

kk | 2601:448:c400:9fe0:7899:678a:3762:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২২ ২৩:১০510751

kk | 2601:448:c400:9fe0:7899:678a:3762:***:*** | ০৪ আগস্ট ২০২২ ২৩:১০510751Sara Man | ০৪ আগস্ট ২০২২ ২৩:১৭510753

অতীশ পাল। | 2409:4060:2d91:310f:d05a:1c3:e257:***:*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১০:৫১510771

অতীশ পাল। | 2409:4060:2d91:310f:d05a:1c3:e257:***:*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১০:৫১510771 ধ্রুবপদ শাণ্ডিল্য | 2402:3a80:113a:6b0b::8ab1:***:*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১১:০০510772

ধ্রুবপদ শাণ্ডিল্য | 2402:3a80:113a:6b0b::8ab1:***:*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১১:০০510772 অরিজিৎ কুন্ডু | 42.105.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১১:১৫510773

অরিজিৎ কুন্ডু | 42.105.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১১:১৫510773 কমল ব্যনাজজী | 115.96.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১১:৪৪510774

কমল ব্যনাজজী | 115.96.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১১:৪৪510774Ranjan Roy | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১২:০৯510776

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য | 42.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১৬:৪৬510785

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য | 42.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১৬:৪৬510785 নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য | 42.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১৬:৪৬510786

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য | 42.***.*** | ০৫ আগস্ট ২০২২ ১৬:৪৬510786 নন্দিনী অধিকারী | 202.142.***.*** | ০৬ আগস্ট ২০২২ ১৫:১৪510813

নন্দিনী অধিকারী | 202.142.***.*** | ০৬ আগস্ট ২০২২ ১৫:১৪510813 Bhaswati Bhattacharya | 2001:1c00:e0a:1e00:2d2a:c7ad:1825:***:*** | ০৬ আগস্ট ২০২২ ২০:৪৯510819

Bhaswati Bhattacharya | 2001:1c00:e0a:1e00:2d2a:c7ad:1825:***:*** | ০৬ আগস্ট ২০২২ ২০:৪৯510819Somenath Guha | ০৭ আগস্ট ২০২২ ০০:৩২510827

জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 59.94.***.*** | ০৭ আগস্ট ২০২২ ০৯:০৩510830

জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 59.94.***.*** | ০৭ আগস্ট ২০২২ ০৯:০৩510830 সোহিনী সেনগুপ্ত | 2401:4900:1cb9:c740:91c9:ec39:a818:***:*** | ০৭ আগস্ট ২০২২ ০৯:২২510831

সোহিনী সেনগুপ্ত | 2401:4900:1cb9:c740:91c9:ec39:a818:***:*** | ০৭ আগস্ট ২০২২ ০৯:২২510831Amiya Kumar Panda | ০৭ আগস্ট ২০২২ ১৮:৪২510847