-

বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-

এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।

বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান

- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা

-

- নতুন আলোচনা

-

বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ৪৩২১

পাগল মনের দশ খেয়াল: শ্রী কোটা শিবরাম করন্থের বং কনেকশন - দিলীপ ঘোষ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ১৬ নভেম্বর ২০২৫ | ৬৯৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়)২০১৪ সালের ২৫শে জানুয়ারির কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ কাগজে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ লিখেছিলেন এক বিতর্কিত উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, “Genius and Charisma”। সেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন- “Karanth was arguably as great a genius as Tagore.” গুহ নিজেই স্বীকার করেছিলেন, কান্নাড়া ভাষায় তিনি তেমন পারদর্শী নন। তবু কেন এমন তুলনা করলেন, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, “করন্থের প্রতিভার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ মেলে তাঁর সম্পর্কে যে কথোপকথনগুলি কানে এসেছে। হেগগোডুর মতো কন্নড় সংস্কৃতির প্রাণবন্ত কেন্দ্রে গিয়ে জেনেছিলাম, সেখানকার অভিনেতা ও পরিচালকরা করন্থের দ্বারা কতটা অনুপ্রাণিত (যথার্থভাবেই, স্থানীয় অডিটোরিয়ামটিও তাঁর নামে)। বেঙ্গালুরুতে ঔপন্যাসিক ইউ. আর. আনন্দমূর্তি ও নাট্যকার গিরিশ কারনাড জানিয়েছিলেন, করন্থ কন্নড় সাহিত্যকে যেন নতুন প্রাণ দিয়েছিলেন। নয়াদিল্লিতে বিশিষ্ট সমালোচক এইচ. ওয়াই. শারদা প্রসাদ বলেছিলেন, ... ...

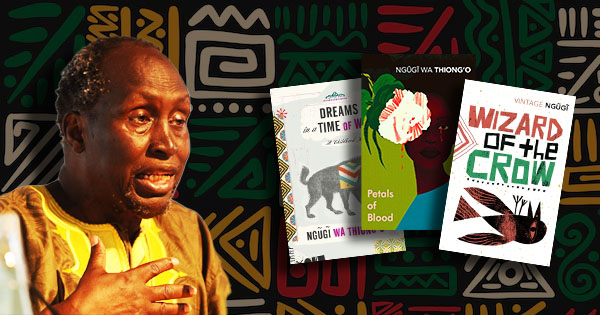

নগুগি ওয়া থিওংগার ছেলেবেলা - সোমনাথ গুহ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২২ জুন ২০২৫ | ৮৩৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (সোমা চ্যাটার্জী )১৯৪৭ এর এক সন্ধ্যায় লেখকের মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি স্কুলে যেতে চাও?’ পরিবারে তাঁর দাদা ওয়ালেশ মোয়াঙ্গি এবং কয়েকজন তুতো ভাই অতীতে স্কুলে গেছে, কিন্তু পয়সার অভাবে দু এক বছর বাদেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। মেয়েদের অবস্থা তো আরও করুণ, তাঁরা কেউই এক বছরও ক্লাস করে উঠতে পারত না। বাড়িতে অক্ষরজ্ঞান অর্জন করতো যাতে অন্তত বাইবেলটা পড়তে পারে। তাই মা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন তিনি বিহ্বল বোধ করেন। যখন তিনি কোনও মতে সম্মতি প্রকাশ করেন, মা তাঁকে জানিয়ে দেন যে তাঁরা গরীব, এবং তাঁর দুপুরের খাবার নাও জুটতে পারে। ‘কথা দাও ক্ষুধা বা কষ্টের কারণে তুমি কখনো পড়াশোনা ছাড়বে না। এবং তুমি সব সময় তোমার সেরাটা দেবে।‘ স্কুল এবং ইউনিফর্মের খরচ তাঁর মা খেতের ফসল বাজারে বিক্রি করে যোগাড় করলেন। একটি দোকানে পোশাক কিনতে গিয়ে নয় বছর বয়সি বালক দেখল দেয়ালে চশমা পরা এক ভারতীয়ের ছবি টাঙান রয়েছে। কয়েক বছর বাদে জানলেন তিনি এম কে গান্ধী যাঁর সাথে ১৯২১ সালে গঠিত ‘ইস্ট আফ্রিকান এ্যাসোসিয়েশন’-এর নেতা হ্যারি থুকু সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই সূত্রে স্থানীয় ভারতীয় ও তাঁদের নেতা মণিলাল এ দেশাই-এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ছিলেন। ... ...

গদ্যের আয়নাজীবন ও রবিশংকর বল - দীপাঞ্জন

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ | ১৬৩৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (upal mukhopadhyay, দীপাঞ্জন, upal mukhopadhyay)বাংলা গদ্যে যে ধারায় জীবনানন্দ, উদয়ন ঘোষ, সন্দীপন, অরূপরতন বসুরা লিখে গেছেন, রবিশংকর বলও সেই ধারাতেই। অর্থাৎ নিজের জীবনকে আয়নায় দেখে নিস্পৃহভাবে লিখে রাখা আর তাকে কখনো গল্প কখনো উপন্যাস বলে ছাপিয়ে দেওয়া। জাগরণের দিনলিপির পাশাপাশি বাকিদের থেকে তিনি সফলভাবে স্বপ্ন কাহিনিগুলিও লিখে রাখতে পেরেছেন এবং সেখানেই তার স্বতন্ত্রতা। ... ...

হে বৃক্ষনাথ - বেবী সাউ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ২৩৪৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (মানস, অমলেন্দু চক্রবর্তী , Argha Bagchi)আবার কখনো কখনো এত গাম্ভীর্য। এত উদাসীন! এত ঈর্ষান্বিত! এত কষ্ট! অভিমান! অভিযোগ! আসলে কমলদা কখনো নিজেকে আড়াল করেন নি। তাঁর লোভ ছিল, তাঁর ইচ্ছে আছে, তিনিও চান, তিনিও পেতে পারেন, তাঁরও যোগ্যতা আছে— সবকিছুই তিনি বলতেন। তাঁর কথায় বোঝা যেত তিনিও যোগ্য। তিনি আড়াল জানতেন না। আবার হয়তো কখনো কখনো বর্ম এঁটে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতেন একের পর এক নগ্নরূপ। আমি যদিও কখনো চাইতাম না তাঁর চোখ দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে দেখতে, তিনিও হয়ত চাইতেন না, কিন্তু তাও তাঁর অনবদমিত মন সেইসব কষ্টের কথা বলে ফেলত। বলত, উপেক্ষা, অবজ্ঞার কথাও। বোঝাতে চাইতেন, বাংলা সাহিত্য ফুরিয়ে যাবে নাহয়। এসব জেনেও মেনে নেব আমরা! ইত্যাদি ইত্যাদি! তিনি বলতেন, বাংলার বাইরে থেকে লেখালেখি করার অসুবিধে। কষ্ট। উপেক্ষার কথাগুলো। ... ...

পচা চালকুমড়োর ছাঁচে গড়া সমাজকে ভেঙে ফেলার পদকীর্তন - পুরুষোত্তম সিংহ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ১৯ আগস্ট ২০২৪ | ১৮৫২ বার পঠিতদেবজ্যোতি রায় গল্প, গপ্প, কাহিনি, ছোটোগল্প কিছুই লিখতে চাননি। তিনি একটি দর্শন রচনা করতে চেয়েছেন। তিনি একটা নিজস্ব গদ্যসরণিতে হেঁটে যেতে চেয়েছেন। যে পাঠক গদ্যসরণি, অস্তিত্বের আত্মখননে আসতে চান তাকে স্বাগত, যে চান না তাকে সদম্ভে নিকুচি করা। তিনি কোনো লক্ষে পৌঁছতে চাননি। অস্তিত্বের জায়মান অন্ধকারে যে বিদ্রোহ, আত্মগ্লানি, সংশয়, যৌন পিপাসা, বিভ্রান্ত প্রবণতা, সংস্থিতির অহমিকা, মরবিড, অ্যাবসার্ড তাই দেখাতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত মেকিবোধের সমূল উৎপাটন ঘটাতে চেয়েছেন। ফলে তাঁকে নেমে যেতে হয়েছে অন্ধকারের জগতে। সভ্যতার জাতীয় সড়ক দিয়ে না গিয়ে জাতীয় সড়কের আশেপাশে যে অলিগলি, যেখানে মানুষ আত্মত্রাণের জন্য নীরবে অবস্থান করে অথবা নিজের চাহিদা-পিপাসা মেটাতে গোপনে প্রবেশ করে সেই বন্ধ দুয়ারে প্রবেশকের তালাচাবির আবিষ্কারক তিনি। ... ...

নজরুল এসেছিলেন নিতান্ত এক দগ্ধ সময়ে - সৈয়দ তৌশিফ আহমেদ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২৫ মে ২০২৪ | ২১৯৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (বিপ্লব রহমান, বিপ্লব রহমান, Kishore Ghosal)প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা যেভাবে প্রত্যাঘাত করেছে, সেটাকেই নজরুল শব্দের স্বচ্ছন্দ গতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে গেছেন বরাবর, কিছুটা একবগগা এবং ছেলেমানুষের মতই। গূঢ় দর্শন তাঁর লেখার বাঁধনহারা উচ্ছলতায় খাদ মেশায় নি কখনও, তেমনই পুনরাবৃত্তিও পিছু ছাড়েনি। নজরুল ঠিক এখানেই স্বেচ্ছাচারী অসংযমী অসচেতন, এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকাংশই গভীর ভাবলোকে অনুত্তীর্ণ। তবে ওই ঐচ্ছিক খামতিগুলোই কি তাঁকে অনন্য করেনি? তিনি তো একাই হয়ে উঠেছেন একটা ঘরানার আদি ও অন্ত। পূর্ব ও উত্তরসূরি না থাকা এক অদ্বিতীয় ধারা। এমনই এক তেজস্ক্রিয়তা, অর্ধ জীবনকালের সূত্র মেনে যার ফুরিয়ে যাওয়াটা নির্ধারিত। সেই ফুরিয়ে যাওয়াতেও অবশ্য তাঁর মস্ত সাফল্য। ... ...

মৃত্যু রচিত ছিল, বিরতির আগে ও পরে - সম্রাট মুখোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২৯ অক্টোবর ২০২৩ | ১৯৯৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন, aranya, বিপ্লব রহমান)এ'লেখাটি কোনও 'ম্যানিফেস্টো' নয় জানবেন। এটি একটি শোকে ভেজা ছেঁড়া তমসুক মাত্র। প্রলাপ। আগুন, সে আর যথেষ্ট কই ধরাবার? এখন তো প্রিয় সব শবদেহ'ই অর্ধদগ্ধ! ... ...

সর্বনামই যেখানে নাম হয়ে উঠতে পারে - পুরুষোত্তম সিংহ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ২৩৩২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন, পুরুষোত্তম সিংহ , )জীবনের অন্ধকারমালাই সুবিমলের পাঠক্রম। খুন, জখম, সন্ত্রাস, ধর্মীয় বিভেদ, বিস্ফোরণ, পুলিশি অত্যাচার অন্যদিকে যৌনতার নন্দনকানন। যৌন মিলনের যে পরম তৃপ্তি তা নারী-পুরুষ উভয়ই ভোগ করে কিন্তু পরক্ষণেই জাগে সামাজিক গ্লানি। এই দ্বন্দ্বই সুবিমলের টার্নিং পয়েন্ট। কেন জাগে পাপবোধ? কেন দঃশিত হয় নরনারীর সামাজিক বোধ, কেন স্বীকার করে না পরকীয়া? কেন মেনে নেয় না জীবনের স্বাভাবিক দাবিকে। এই যে সেক্স করা ও তাকে সামাজিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃতি না দেওয়া এই আলো অন্ধকার নিয়ে তিনি আখ্যানের ভেলা ভাসান। এমনকি তিনি মারাত্মক ভাবে চেতনার গান বাজান। তা বিপ্লব হোক বা মধ্যবিত্ত বিবেক হোক। চেতনা না থাকলে নতুন জোয়ার সম্ভব নয় তা কেবল আয়োজন সর্বস্ব। অথচ আজ আয়োজন সর্বস্ব পরিমণ্ডলের রমরমা। উৎসবের ফানুস উড়িয়ে চেতনাহীনতার মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির যে ডাক তা যে যথার্থই ভিত্তিহীন তা তিনি প্রয়োগ করে দেখান। সমাজের বিবিধ স্তরের বয়সের নারীর দৈহিক চাহিদাকে সামনে রেখে নারী মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হন। এত বড় সমাজ, এত বড় পরিমণ্ডল, এত শ্রেণি, বয়স বিভাজনে সকলেরই কম বেশি যৌনতা আছে। তার নানা রকমফের প্রক্রিয়া, চাহিদা, সম্পর্ক। বেশিরভাগই আড়ালে আবডালে। বিভাজনোত্তর সমাজে নারী পুরুষ পারিবারিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে আড়ালে মিলিত হয়েছে। কোথাও ক্লেদ নেই, গ্লানি নেই। আছে এক তৃপ্তির আনন্দ। তার বহুবিধ বয়ান নিয়ে এই আখ্যান। ভাষা আগ্রাসন থেকে জাতি খণ্ডীকরণ, বাঙালির হুজুকে প্রবণতা থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শূন্য অবয়ব কোন কিছুই নজর এড়িয়ে যায় না। জগাখিচুরি হিন্দি, ইংরেজি মিডিয়াম, বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির আদ্যশ্রাদ্ধ, পক্ষ-বিপক্ষে কোন্দল, সংস্কৃতির নষ্টচরিত্র, আধিপত্যবাদের সংস্কৃতি মিলিয়ে দিনের আলোর পরিমণ্ডলের উপর সুবিমল বুলডোজার চালান নিজস্ব ভঙ্গিতে। ... ...

ধারাবাহিক মিলান কুন্দেরা - চিত্রলেখা চক্রবর্তী

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২৩ জুলাই ২০২৩ | ১৯৪১ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (Chitralekha Chakraborty, Sandipan Majumder, Chitralekha Chakraborty)মিলান কুন্দেরার মত তকতকে স্বচ্ছতার সাথে খুব কম ঔপন্যাসিককে পড়া যায় । তাঁর গদ্য জলের মত পাতলা, স্পষ্ট, সহজবোধ্য, সহজপাঠ্য। তাঁর তীক্ষ্ণ, কড়া, অব্যাহতিহীন সুশৃঙ্খল বুদ্ধিমত্তা পাঠককে একইসাথে উত্তেজিত এবং উত্যক্ত করে। কুন্দেরার ন্যারেটিভ ভয়েস মনোরমভাবে অন্তরঙ্গ, কখনও আবার স্বীকারোক্তিমূলক, হামেশাই আনন্দ ছলনা সম্মোহিনী প্রতারণা প্রবণ — প্রলোভিত করে। কুন্দেরা শহুরে, কুন্দেরা রুচিশীল, যুক্তিসঙ্গত। পরিশীলিত সতর্ক বিদ্রূপে তাঁর গুরু গাম্ভীর্য কম, সঙ্গে নাস্তিকবাদের হতাশার প্রান্তে ঘোরাফেরা করা চিন্তা — গল্পকার হিসেবে এ এক অমোঘ অবদান। ... ...

মিলান কুন্দেরা ও প্রাগ বসন্ত সম্পর্কে দু চার কথা - সৌভিক ঘোষাল

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ১৭ জুলাই ২০২৩ | ১৮৪৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (Somenath Guha, TANJAN BOSE)১৯৬৫ সালেই লুডভিগ বলে চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে মিলান কুন্দেরা তাঁর ‘দ্য জোক’ উপন্যাসটি লিখে ফেলেছিলেন। তবে রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপের আওতায় তা তখন প্রকাশিত হয় নি। ১৯৬৭ সালে সেটি প্রকাশিত হল। অনতি পরেই অবশ্য সেটি আবার নিষিদ্ধ হয়ে যায় চেকস্লোভাকিয়ায়। পরবর্তীকালে মিলান কুন্দেরাকে দেশও ছাড়তে হয়। আশ্রয় নিতে হয় প্যারিসে। আমৃত্যু সেটাই ছিল তাঁর শহর। একসময় তিনি চেক ভাষায় লেখালিখিও ছেড়ে দেন। লেখার ভাষা হিসেবে বেছে নেন ফরাসী। চেক কমিউনিজম ও কুন্দেরার সম্পর্ক নানা পর্বে ওঠানামা করেছে। যে কুন্দেরা কমিউনিস্টরা চেকস্লোভাকিয়ায় ক্ষমতায় আসার আগেই নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ, কমিউনিস্টদের চেকস্লোভাকিয়ার ক্ষমতা দখলের লড়াইতে ছিলেন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী, তিনি অচিরেই এর বিরোধী হয়ে উঠলেন। এতটাই কড়া সমালোচনা শুরু করলেন কমিউনিস্ট পার্টির যে ১৯৫০ সালেই তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হতে হল ? ১৯৫৬ সালে আবার তাঁকে পার্টিতে ফেরানো হল। ১৯৬৭ – ৬৮ র পালাবদলের সময়ে তিনি হয়ে উঠলেন পার্টির এক প্রধান বুদ্ধিজীবী লেখক। তৎকালীন সংস্কার কর্মসূচীর পক্ষে চলল তাঁর সওয়াল ও লেখালিখি। কিন্তু সংস্কারকে যখন আবার আটকানো হল, কুন্দেরা আবার চলে গেলেন কালো তালিকায়। তাঁকে আবার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হতে হল। নিষিদ্ধ হল তাঁর উপন্যাসও। কুন্দেরার প্রথম উপন্যাস ‘দ্য জোক’ এর বিলম্বিত প্রকাশ, সাময়িক সাফল্য ও পুনরায় রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপের আওতায় পড়ার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চেকস্লোভাকিয়ার রাজনীতির নানা পালাবদল। বিশেষ করে ১৯৬৮ র প্রাগ বসন্ত। প্রাগ বসন্তের সেই ইতিহাস বাদ দিয়ে কুন্দেরা, তাঁর লেখালিখি পড়াই সম্ভব নয়। বোঝা সম্ভব নয় কুন্দেরার রাজনৈতিক দর্শনকেও। ... ...

কুন্দেরা কি আদৌ প্রাসঙ্গিক - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ১৩ জুলাই ২০২৩ | ১৯৬৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (aranya, ষষ্ঠ পাণ্ডব, কালনিমে)কাফকা কেন এখনও প্রাসঙ্গিক, এবং পূর্বইউরোপেও ভীষণভাবে সমসাময়িক, তা নিয়ে কুন্দেরা একদা একটি লম্বা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে পূর্ব ইউরোপ অবশ্য আর নেই। কুন্দেরাও আর নেই। তাই এবার আমাদের লেখার সময়। ওইসব পুরোনো পুরোনো লেখা, যার বহুলাংশই সোভিয়েত-যুগ নিয়ে লেখা, সেসব কি আদৌ প্রাসঙ্গিক আর? মার্কেজ, কুন্দেরা আর একো, এই তিনজন আমাদের যৌবনের বিদেশী হিরো ছিলেন, হলিউডি ক্লিন্ট ইস্টউড যেন, কিন্তু সেটা তো কুন্দেরা পড়ার কোনো কারণ হতে পারেনা। সেই সোভিয়েত নেই, সেই বার্লিন পাঁচিল নেই, সেই লৌহ-যবনিকা আর নেই, এমনকি প্রাহার সেই বসন্তও আর নেই। তাই, কেন কুন্দেরা? ... ...

দেবীপক্ষ - অনুরাধা কুন্ডা

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ০২ এপ্রিল ২০২৩ | ২১৯২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (Aranya , Utpal Debnath, অভিভূষণ মজুমদার )রেবা রায়চৌধুরীর নাম কতো জনপ্রিয়, তাঁর কাজকর্ম কোন মাত্রার ছিল, সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করাই শ্রেয়। তবে বলে রাখা ভালো যে রেবা গৌতম ঘোষের "পার"-ছবিতে নাসিরুদ্দিনের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর লেখা বই পড়ে, আপাদমস্তক এক আধুনিক মানুষকে আবিষ্কার করলাম। যার অন্য নাম সপ্রতিভতা। তাঁর জীবনসঙ্গী সজল রায়চৌধুরী। তিনি "পার"-ছবিতে নাসিরুদ্দিনের বাবার ভূমিকাতে ছিলেন। রেবা অভিনয় করেছেন মৃণাল সেনের "পরশুরাম" এবং অজয় দত্তগুপ্তর "দেবীগর্জনের" মতো ছবিতে। ... ...

শৈলবালা ঘোষজায়া - অসাম্প্রদায়িকতার পাঠ ও পুনরাবিষ্কার - দিলীপ ঘোষ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২৬ মার্চ ২০২৩ | ৩৬৩৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৮, লিখছেন (Sanhita Modak, Irfanur Rahman Rafin, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী)২রা মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। ফেসবুকে তাঁর নাম দিয়ে সার্চ করলাম সেই তারিখের কয়েকদিন পরে। কোনো পরিশ্রম ছাড়াই উঠে এল ৩৩ টা ছবি, আর অন্তত গোটা পঞ্চাশেক পোস্ট। ছবি এবং পোস্টগুলোর অনেক ক’টাই একই বা ছবি বা লেখার কপি, কিন্ত প্রকাশিত হয়েছে আলাদা আলাদা ফেসবুক পেজে। অনেকেই জানেন তাঁর বিষয়ে। গত শতকের নব্বই দশকের প্রথমার্ধেও বাংলা বইয়ের অ্যাভারেজ পাঠককে শৈলবালা ঘোষজায়ার নাম জিজ্ঞেস করলে ভুরু কপালে তুলে বলতেন, ‘ না, পড়েছি বলে মনে পড়ছে না!’ শৈলবালা পুনরাবিষ্কৃত হলেন, কারণ বাবরি মসজিদ ভাঙা পড়ল। ... ...

যে আগুন নির্বাপিত হবে না কখনো: প্রবুদ্ধসুন্দর - সত্যজিৎ দত্ত

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ০৮ আগস্ট ২০২২ | ২১৮৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (শক্তি , santosh banerjee, r2h)প্রবুদ্ধসুন্দর কর। বাংলা কবিতার ক্ষণজন্মা এই কবিতাপুরুষকে নিয়ে এতো তাড়াতাড়ি লিখতে হবে, ভাবনায় আসেনি। অথচ এই কাজটাই করতে হচ্ছে কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে। প্রবুদ্ধসুন্দর ও তাঁর কবিতা নিয়ে চর্চার অবকাশটুকু প্রবুদ্ধসুন্দর নিজেই কিছুটা সহজ সমীকরণে নির্ণয় করে গেছেন। উপরে উদ্ধৃত ‘বায়ডাটা’ শিরোনামে কবিতা থেকে তাঁকে চিহ্নিত করতে পারবেন একজন কবিতা পাঠক। ‘সংকর’ জাত প্রবুদ্ধসুন্দর তাই অবলীলায় লিখতে পারে, ‘বাবা বেগবান অশ্ব/ মা, উদ্ভট সংসারের ভারবাহী গাধা/ আমি খচ্চর, বাংলা কবিতা লিখি।’ ... ...

টুকরো ছবির ফ্রেম - শ্যামলী আচার্য

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ০৭ আগস্ট ২০২২ | ২২৬১ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (kk, পুষ্পিতা সমাজদার , সুব্রত বসু)সাহিত্য নয়, কথকতা। পড়তে পড়তে মনে হয়, কথকতাও নয়, চিত্রনাট্য। সাবলীল গদ্যের টানে টেনে নিয়ে যাওয়া চলচ্চিত্রই যেন। প্রতিটি ছোট ছোট অভিজ্ঞতা আর তার আগে-পরে বহু ফ্ল্যাশব্যাক মুহূর্তকে লেখক ধরেন কখনও ক্লোজ শট, কখনও মিড শট, কখনও লং শটে। তাঁর ক্যামেরার চোখে কখনও ভি শান্তারাম, কখনও বিমল রায়, কখনও গুলজার। ছোটখাটো চেহারার ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত আদ্যন্ত বাঙালি যে মানুষটি বাংলা সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ করেছেন সেলুলয়েডে, তাঁর নির্ভার স্মৃতিচারণে কী অবলীলায় ধরা পড়েছে ষাট-সত্তর দশকের বোম্বে থেকে কলকাতা। শচীনকর্তার বাড়ি থেকে হেমন্ত কুমারের সঙ্গে আড্ডা, বিমল রায় থেকে সত্যজিৎ রায়ের সাহচর্য, ম্যাডাম কাননবালা থেকে মিসেস সেনের কাছের মানুষ, মহানায়ক উত্তম থেকে ম্যাটিনি আইডল রাজ কাপুরের সখ্যতা... বর্ণময় জীবন কি একেই বলে? ... ...

একটি প্রতারক শূন্যতা ...স্মরণে কবি প্রবুদ্ধসুন্দর কর - চিরশ্রী দেবনাথ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ৩১ জুলাই ২০২২ | ৩০৮৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৩, লিখছেন (চিরশ্রী দেবনাথ, শক্তি , চিরশ্রী দেবনাথ)কবিতার সঙ্গে আপোষহীন এই মানুষটিকে তাই পড়তেই হবে বর্তমান এবং উত্তর প্রজন্মকে। নিন্দিত এবং নন্দিত হওয়া যেকোনো সৃজনশীল মানুষের যাত্রাপথের পাথেয়, কেউ হয়তো ইচ্ছে করেও অধিক আলোচিত হওয়ার জন্য নিজেকে নিন্দিত এবং সমালোচিত হতে দেন, এসময়টা তখনই আসে যখন সৃজনশীলতার গতিপথে সামান্য ছায়া ঘনিয়ে ওঠে, একজন কবির কাছে এই সময়টা হলো সবচেয়ে কঠিন এবং অন্ধকারতম সময়। কোনো কোনো কবি তখন স্তব্ধ থাকেন, সরিয়ে রাখেন নিজেকে, কেউ বা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন, সমস্ত বিষয়েই আক্রমনাত্মক বিচ্ছুরণ, কবিতা তখন শ্লেষ, বিদ্রুপ এবং কবির স্বভাবগত তীক্ষ্ণ মেধা ও শব্দের ওপর আসুরিক ও ঐশ্বরিক দখলে এক একটি যন্ত্রণাদায়ক উল্কির মতো বিঁধতে থাকে পাঠককে, এই চলমান সময়ে কবি প্রবুদ্ধসুন্দরের লেখাকে আমার তাই মনে হয়েছে। ... ...

সতীশ ডোম অথবা তারাশঙ্করের নিতাই কবিয়াল - নীতা মণ্ডল

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২৪ জুলাই ২০২২ | ২২১০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (&/, আশিস। , আশিস। )ধরা যাক সময়টা একশ বছর আগের। তার চেয়ে বিশ কি ত্রিশ বছর কমিয়েও দেওয়া যেতে পারে। সেই সময় রাঢ় বাংলার প্রান্তিক গ্রাম লাভপুর আকার আয়তনে ছোট হলেও বৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল। গ্রামের সীমানা বেয়ে চলে গিয়েছে রেললাইন। কাছাকাছি জংশন স্টেশন আমোদপুরের সঙ্গে লাভপুরের যোগাযোগ ছোট লাইনের মাধ্যমে। জংশন থেকে বড় লাইন জুড়েছে বৃহত্তর দুনিয়ায়। ছোট লালরঙের আপিস ঘর শোভিত স্টেশনটাই যেন বহির্বিশ্বের সঙ্গে লাভপুরের যোগাযোগের সিংহদুয়ার। তারই মাধ্যমে বাইরের আলো-বাতাস অথবা নিত্যনতুন খবরের ঢেউ এসে পৌঁছয় এই পল্লী অঞ্চলে। স্টেশনকে কেন্দ্রে রেখে একদল মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। ... ...

আমার তারাশঙ্কর - অমর মিত্র

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২৪ জুলাই ২০২২ | ২৪৭৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (সুতপন চট্টপাধ্যায়, Prabhas Sen, ইন্দ্রনাথ সিনহা)তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি দেখেছি। আমি নিজেই বিস্মিত হই, আমাদের গদ্য সাহিত্যের তিন স্তম্ভ, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য দু'জনকে আমি দেখিনি, তারাশঙ্করকে আমি দেখেছি। দেখাটা আশ্চর্য ব্যাপার মনে হয়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তাকে? বড় লেখক তাে সৃষ্টিকর্তা। তিনি চারপাশের বাস্তবতা থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে নিজের মতাে করে একটি জগৎ নির্মাণ করেন। যা দেখেছেন লেখক তা দিয়ে তাঁর পৃথিবী নির্মাণ করেন, তার ভিতরে আমাদের না দেখা এক পৃথিবী গড়ে ওঠে। বড় লেখক, বড় শিল্পী তা করেন। বাস্তবতা আর কল্পনা মিলে মিশে যায় সেখানে। সীমাহীন কল্পনাই তাে এই ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিসূত্রে নিয়ে গেছে। ... ...

রাজলক্ষ্মী দেবী: ভুলে যাওয়ার আগে - সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২২ মে ২০২২ | ৪৫৫৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ২২, লিখছেন (*, khufu, অরিজিৎ)একথা নিশ্চিত, রাজলক্ষ্মী দেবী মূলত ভালোবাসারই কবি। তাঁর কবিতার প্রধান ভরকেন্দ্র অন্তর্নিহিত এক গোপন ভালোবাসা। তার যন্ত্রণা আছে কিন্তু আশাতীত কোনো নিরাপত্তা নেই। কখনও সে অযাচিত কড়া নাড়ে জীবনের দুয়ারে। তবু বরণের দুঃসাহস নেই। ... ...

শরৎকুমারকে পুনরায় নির্মাণ- এক প্রস্থান বিন্দুর খোঁজ - যশোধরা রায়চৌধুরী

বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ | ৩৮৬৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৮, লিখছেন (একক, সন্দীপন , পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায় )প্রথমেই বলি এ লেখা খুব সামান্য লেখা। তাড়া হুড়োর লেখা। ফেসবুক পোস্টের চেয়ে সামান্য বড় কিন্তু নিবন্ধের চেয়ে অনেক বেশি অগোছাল আর তরল। তবু এই দু-চারদিনে যেটুকু লিখে উঠতে পারলাম। অবিশ্বাস্য ফাঁকা ভাবের ভেতরেও। পুরোনো একটি ছবিতে দেখছি শরৎকুমার পুরোপুরি কর্পোরেট বেশে। যে সময়ের ছবি, সে সময়ে কবি বললেই মনে আসে ধুতি ও শার্ট, ধুতি ও পাঞ্জাবি, ধুতি ও ফতুয়া। পাজামা পাঞ্জাবি। শরৎ সেখানে বিপ্রতীপ, স্মার্ট, পাশ্চাত্য পোশাকে অনায়াস। আমরা এও জেনেছি তখন, ততদিনে, যে, শরৎকুমার সওদাগরি আপিসের চাকুরে। অফিসার। তখন বাতাসে ভাসে যে যে পেশার কথা, তথাকথিতও সাহিত্যিক, কবির, তা ছিল মান্য অধ্যাপক বা শিক্ষকের পেশা। সেখানেও তিনি অপ্রতিম, অতুলনীয়। ... ...

- পাতা : ৪৩২১

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।